Страница:

Любовь Михайловна Буткевич

История орнамента: учеб. пособие

Предисловие

Орнамент – базисное явление художественной культуры. В орнаменте утверждается единство человеческой художественной культуры – фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие прошлое с настоящим. Ничто так ярко, как орнамент, не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей его культуры, ее отношениях с миром. Орнамент – одна из важных дисциплин художественного образования на всех уровнях. Между тем в определении феномена орнамента до сих пор действуют дефиниции, сводящие его к внешним проявлениям, к прикладной функции украшения чего-либо. Как явление духовное, в аспекте мировой культуры, орнамент мало изучен. Сложившаяся на сегодня традиция педагогической практики в основном исходит из значения латинского слова ornament – украшение, узор, организованный ритмическим чередованием абстрактно-геометрических или изобразительных элементов (раппортов), украшающих здания или предметы декоративно-прикладного искусства. Его эстетические, художественные качества ставятся в зависимость от назначения, формы, материала вещи. Генезис орнамента сводится к древним технологическим процессам, в конечном счете – к материальным, утилитарным потребностям человека. Такой подход вырабатывает потребительское отношение к орнаменту, бездумное, формальное его использование.

Существующее положение в большой мере исправляет учебное пособие «История орнамента», автором которого является специалист в данной области, кандидат искусствоведения Л. М. Буткевич. Содержательному пониманию орнамента, исходящему из его духовной природы, сущностной связи с различными воззрениями народов разных эпох соответствует выстроенная структура пособия и его изобразительный ряд. С логической последовательностью текст вводит читателя в картину мира разных эпох, выраженных искусством орнамента разных культур, стилей. Орнамент раскрыт в его содержательных связях с миром, с религиозными воззрениями человечества, что позволяет понять духовный смысл устойчивости универсальных орнаментальных мотивов, проходящих через все культуры от древнейших времен до современности, сохраняя значение целостного чувства мира, которое кроме орнамента способны донести до наших дней только икона и народное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Российской Академии художеств, заведующая отделом НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ М. А. Некрасова

Существующее положение в большой мере исправляет учебное пособие «История орнамента», автором которого является специалист в данной области, кандидат искусствоведения Л. М. Буткевич. Содержательному пониманию орнамента, исходящему из его духовной природы, сущностной связи с различными воззрениями народов разных эпох соответствует выстроенная структура пособия и его изобразительный ряд. С логической последовательностью текст вводит читателя в картину мира разных эпох, выраженных искусством орнамента разных культур, стилей. Орнамент раскрыт в его содержательных связях с миром, с религиозными воззрениями человечества, что позволяет понять духовный смысл устойчивости универсальных орнаментальных мотивов, проходящих через все культуры от древнейших времен до современности, сохраняя значение целостного чувства мира, которое кроме орнамента способны донести до наших дней только икона и народное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Российской Академии художеств, заведующая отделом НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ М. А. Некрасова

От автора

Как возникло удивительное искусство орнамента? В чем секрет его красоты, волнующей и привлекающей к себе на протяжении всей истории культуры? Что означают и выражают все эти загадочные образы, композиции, ритмы? Ответы на эти вопросы, встающие перед любым человеком, встречающимся с орнаментом, тем более важны для художника, который намеревается с ним работать, соприкасаться в собственном творчестве.

Между тем теоретическая база изучения орнаментального искусства в отечественной и мировой науке чрезвычайно слаба. В основном это литература либо описательного характера, например комментарии к толстым, красочным фолиантам – сборникам иллюстраций по мировым орнаментальным стилям, либо работы, посвященные чисто формальному анализу тех или иных орнаментальных композиций с использованием методов точных наук. Они по-своему интересны, могут быть полезны при построениях определенных декоративных композиций, но оставляют в стороне важнейшие вопросы о специфике орнаментального искусства, его природе, художественной сути, историческом развитии.

Изучение истории орнамента предполагает рассмотрение внутренней, преемственной взаимосвязи явлений, лежащих в его основе. Историю невозможно изучать, произвольно выделяя какие-то отдельные исторические пласты, вне связи с предыдущей и последующей историей. Поэтому важно прежде всего понять, за счет каких внутренних процессов, происходящих в самой культуре, возникли те или иные изменения в орнаменте.

Только понимание этого искусства как живого, целостного художественного организма, непрерывно существующего в историческом пространстве и времени, тысячами нитей связанного со всей культурой, позволяет приоткрыть завесу над тайной его красоты, прикоснуться к этой тайне лично, приобщиться к процессу его непрерывного становления.

В наши дни эта задача приобретает особо важное значение, так как, несмотря на возникновение множества новых, технических способов декора, в современной культуре наблюдается параллельный процесс интереса к традиции, историческим стилям, что во многом напоминает ситуацию середины XIX в. – периода так называемого историзма.

Знание истории орнамента сегодня нужно тем, кто работает в сфере архитектуры, интерьера, искусства мебели, ювелирного искусства, художественного текстиля, костюма, не говоря уже о народном творчестве, где тема орнамента остается актуальной во все времена. Сегодня бурно развивается чрезвычайно перспективная отрасль церковных ремесел – восстанавливаются возвращенные Церкви храмы и монастыри, в архитектуре и интерьерах которых орнамент играет важную роль. Необходимо большое число икон, книг, богослужебной утвари и тканей, и все это также требует от заказчиков и исполнителей знаний специфики и истории орнаментального искусства.

Между тем до сих пор никакой специальной учебной (как и научной) литературы, посвященной содержательной стороне орнаментального искусства различных исторических стилей, практически не существует, а то, что есть, ориентирует учащихся на тот же сугубо формальный подход к этому искусству.

Данное пособие – первая попытка помочь всем изучающим орнамент, а также интересующимся его проблематикой, как и вообще проблемами материально-художественной культуры, разобраться в этих насущных вопросах. Создавая пособие, автор, естественно, не мог претендовать на полный, исчерпывающий ответ на все заявленные вопросы, так же как и на полномасштабный географический охват, ограничившись в данном случае важнейшими этапами развития европейской культуры и органично связанными с нею сопредельными регионами.

Автор выражает глубокую признательность студентам факультета прикладного искусства МГТУ им. А. Н. Косыгина – своим внимательным слушателям, благожелательным критикам и верным помощникам, в результате многолетней работы с которыми стало возможно создание этого пособия. Особая благодарность – студентам, непосредственно принявшим участие в подготовке иллюстративного материала.

Между тем теоретическая база изучения орнаментального искусства в отечественной и мировой науке чрезвычайно слаба. В основном это литература либо описательного характера, например комментарии к толстым, красочным фолиантам – сборникам иллюстраций по мировым орнаментальным стилям, либо работы, посвященные чисто формальному анализу тех или иных орнаментальных композиций с использованием методов точных наук. Они по-своему интересны, могут быть полезны при построениях определенных декоративных композиций, но оставляют в стороне важнейшие вопросы о специфике орнаментального искусства, его природе, художественной сути, историческом развитии.

Изучение истории орнамента предполагает рассмотрение внутренней, преемственной взаимосвязи явлений, лежащих в его основе. Историю невозможно изучать, произвольно выделяя какие-то отдельные исторические пласты, вне связи с предыдущей и последующей историей. Поэтому важно прежде всего понять, за счет каких внутренних процессов, происходящих в самой культуре, возникли те или иные изменения в орнаменте.

Только понимание этого искусства как живого, целостного художественного организма, непрерывно существующего в историческом пространстве и времени, тысячами нитей связанного со всей культурой, позволяет приоткрыть завесу над тайной его красоты, прикоснуться к этой тайне лично, приобщиться к процессу его непрерывного становления.

В наши дни эта задача приобретает особо важное значение, так как, несмотря на возникновение множества новых, технических способов декора, в современной культуре наблюдается параллельный процесс интереса к традиции, историческим стилям, что во многом напоминает ситуацию середины XIX в. – периода так называемого историзма.

Знание истории орнамента сегодня нужно тем, кто работает в сфере архитектуры, интерьера, искусства мебели, ювелирного искусства, художественного текстиля, костюма, не говоря уже о народном творчестве, где тема орнамента остается актуальной во все времена. Сегодня бурно развивается чрезвычайно перспективная отрасль церковных ремесел – восстанавливаются возвращенные Церкви храмы и монастыри, в архитектуре и интерьерах которых орнамент играет важную роль. Необходимо большое число икон, книг, богослужебной утвари и тканей, и все это также требует от заказчиков и исполнителей знаний специфики и истории орнаментального искусства.

Между тем до сих пор никакой специальной учебной (как и научной) литературы, посвященной содержательной стороне орнаментального искусства различных исторических стилей, практически не существует, а то, что есть, ориентирует учащихся на тот же сугубо формальный подход к этому искусству.

Данное пособие – первая попытка помочь всем изучающим орнамент, а также интересующимся его проблематикой, как и вообще проблемами материально-художественной культуры, разобраться в этих насущных вопросах. Создавая пособие, автор, естественно, не мог претендовать на полный, исчерпывающий ответ на все заявленные вопросы, так же как и на полномасштабный географический охват, ограничившись в данном случае важнейшими этапами развития европейской культуры и органично связанными с нею сопредельными регионами.

Автор выражает глубокую признательность студентам факультета прикладного искусства МГТУ им. А. Н. Косыгина – своим внимательным слушателям, благожелательным критикам и верным помощникам, в результате многолетней работы с которыми стало возможно создание этого пособия. Особая благодарность – студентам, непосредственно принявшим участие в подготовке иллюстративного материала.

Глава 1

Природа и специфика орнамента

1. Орнамент и вещь

В ряду прочих видов искусств уникальность орнамента состоит в том, что, в отличие, например, от живописи или скульптуры, он обязательно связан с какой-то конкретной формой вещи. Это обстоятельство долгое время было поводом совершенно безосновательно считать его неким априорно второстепенным, дополнительным искусством.

Но несомненно то, что природу орнамента действительно нельзя рассматривать вне вопроса о происхождении вещи, как ее естественного носителя.

Чтобы понять, как она возникла, необходимо прежде всего озадачиться вопросом о том, какими соображениями руководствовался ее первый создатель, что хотел он выразить самой ее формой.

На сегодняшний день в теории существует весьма плодотворное направление исследований в различных областях культуры, рассматривающее ее историю с позиций специфичности сознания каждой эпохи. Вне такого понимания невозможно правильно подойти и к проблеме происхождения искусства вообще, включая орнамент. В этом смысле нам представляются весьма интересными исследования специалистов по первобытной культуре, истории художественного сознания, таких как Г. Д. Гачев[1], О. М. Фрейденберг[2] и другие. В частности, Фрейденберг пишет о том, что вещь родилась из тех же источников, что и словесный миф, поскольку именно мифологическим было сознание человека в момент возникновения самой материальной культуры. Первая вещь, несмотря на всю ее кажущуюся примитивность, тем не менее была своего рода материальным аналогом мира, представлений о нем, мифом об устройстве мира, соответствующим познаниям человека в этот момент.

Фрейденберг пишет, что в самые первые эпохи истории мы застаем человека не с обрывочными представлениями о мире, а с системным мировосприятием как в области материальной, так и в области духовной[3]. Поэтому любая вещь, как и любой словесный миф, дает нам образ мира даже на самой примитивной стадии развития культуры. Так, одну из простейших, примитивнейших форм – форму стола (генетически восходящую к форме дольмена, аналогичную форме кровли на опоре) она расшифровывает как овеществленный первичный миф о мироустройстве, в котором человек уже сумел выделить два самых глобальных, основополагающих яруса бытия – Небо и землю (вспомним, что среди древнейших мифов о происхождении мира доминирует миф об отделении Неба от земли, первоначально слитых в единое целое). Например, стол, по ее мнению, вовсе не создан для удобства еды, но он метафоризировал собою высоту – Небо, поэтому на нем съедали ритуальную пищу, также символически связанную с идеей Неба (там же).

Следует заметить, что сама категория системности и мировосприятия первобытных создателей первой вещи не вполне точна, ибо понятие «система» означает определенную организацию элементов, изначально разрозненных. В данном же случае речь идет о первичном единстве, нерасчлененности, синкретичности мировосприятия, что отнюдь не тождественно понятию системности.

Чрезвычайно важна для нас и мысль Фрейденберг о том, что коренным свойством первобытного сознания является его конкретность, т. е. отсутствие в нем каких-либо абстрагированных идей. Такое представление ничуть не обедняет и не примитивизирует представление о первобытном сознании, а напротив, говорит о возможностях, совершенно недоступных для плоскостного мышления современного человека, которому для постижения каких-то более сложных понятий необходимо обязательно оторваться от действительности. Одновременно с конкретностью, как отмечает Фрейденберг, первобытное сознание образно. Правда, она, на наш взгляд, опять-таки не совсем точно трактует понятие образности. Как следует из ее объяснения, имеется в виду качество тождественности, т. е. слияния в своих представлениях различных понятий, когда, как она выражается, «одно и есть другое». Образность же есть родственное, но не идентичное простой тождественности понятие более сложного порядка обобщения и, весьма вероятно, более позднее по происхождению, если за точку отсчета взять древнейшее синкретическое сознание, которому не было необходимости что-либо обобщать.

Наконец, Фрейденберг утверждает, что первобытное сознание предметно, так как выражает себя в двух формах – как слово и вещь. Материальный предмет – овеществленное слово, материализованный словесный миф, если понимать его в смысле специфической особенности первобытного сознания.

Мировоззренческая основа происхождения древнейших предметов широко раскрыта во множестве исследований. Такой расшифровке поддается практически любая древняя форма вещи, тем более что приходится сталкиваться с поразительной идентичностью древнейших предметов у далеких друг от друга культур. Вещественными воплощениями мифа сегодня предстает перед нами и дом, будь то традиционное жилище или древний храм; и сосуд – вместилище бытия; и одежда, и прочие предметы, пришедшие к нам из глубин древности.

Мифологичность древнейшего предметного мира связана с особенностями мировоззрения и соответствующим образом жизни, в котором, как мы уже отмечали, не было никаких «сугубо утилитарных» процессов, не охваченных сакральным сознанием. Все кажущиеся нам по аналогии с нашим временем дискретные процессы бытия сливались в единое целое, которое человек воспринимал в синкретичной слитности с Космосом. Поэтому определить, где начиналось то или иное действие и где оно заканчивалось в представлении древнего человека, совершенно невозможно, ибо единым целостным процессом представлялось все бытие. Так, охоту предваряли ритуальные действия перед изображением зверя-тотема с принятием его жертвенной крови; так же ритуален был и сам процесс охоты, убийство зверя, разделение его между членами общества.

То же самое можно сказать и о любой древней форме вещи, например, о форме того самого стола, который, как писала Фрейденберг, отнюдь не создан для удобства еды. Не приходится сомневаться в этом, если вспомнить, что одни народы принимали пищу на полу, другие предпочитали возлежать на кушетках и есть со столов, третьи – на корточках перед маленькими столиками, а многие и сегодня традиционно едят в позе по-турецки. Имевшая такую важность в русском быту, пришедшая из глубокой древности прялка вообще никакой утилитарной нагрузки не несла (без нее обходились другие народы) и процесса прядения физически не облегчала, но тем не менее считалась совершенно необходимой вещью.

Чем же объяснить, что на вещи в определенный момент ее существования возникает орнамент? Быть может, тем, что форма вещи в силу своей связи с материалом и необходимости выполнять определенную утилитарную функцию (которая осознавалась самим древним человеком, естественно, в том же мифологически-сакральном контексте) весьма консервативна. Она способна выразить лишь самые первичные, глобальные, основополагающие представления о бытии. И естественно, что с течением времени, когда представления о мире становятся все более сложными и дифференцированными, она уже оказывается не в состоянии «поспевать» за их развитием. Любопытно, что некоторые древние культуры демонстрируют удивительные образцы формотворчества самой вещи. Примером служит культура этрусков. Формы их сосудов проявляют поистине феноменальную пластическую активность, а орнаментика практически отсутствует.

В отличие от консервативной по своей сути формы, рисунок гибок, изменчив, идеально приспособлен к внутреннему развитию. То, что собственно нанесенному от руки рисунку мог предшествовать «технически» возникший (например, след веревки), дела не только не меняет, но, наоборот, помогает понять, как человек сознательно пришел к идее подобного рода воплощения развивающихся представлений о мире.

Орнамент, конечно, не письмо, в том смысле, что и орнаменту, и письму предшествовал некий общий барамин – смысловой рисунок, как порождение той самой древнейшей синкретической культуры, которая свои представления о бытии выражала с помощью словесного мифа и изображения на вещи, также мифологичной по происхождению.

Обширные и многогранные исследования археологов по материальной культуре, пропустивших через свои руки тысячи древних предметов из различных уголков мира, свидетельствуют, что те самые изображения на предметах, которые многим видятся наборами квадратиков, кружочков, треугольников, цветных пятнышек и проч., есть на самом деле отображение сложнейших мировоззренческих понятий, выраженных универсальным языком древнейшего искусства.

В отношении предыстории орнамента, каковым является смысловой рисунок на вещи, огромный интерес представляют работы археологов, раскрывающих смысл древнейших орнаментальных изображений через мифологию древнего мира, которая оказывается тем более идентичной для всех народов, чем более глубокие пласты затрагиваются в исследовании. Так, в начале ХХ в. санкт-петербургский археолог И. И. Мещанинов[4] провел анализ подобного рода на материале, обнаруженном в результате французской экспедиции 1912 г. в Персию. Из-под вековых наслоений было извлечено множество вещей древнейшей вавилонской культуры, в том числе теперь всемирно знаменитые керамические вазы из Элама (в благодарность за оказанное Россией содействие более полусотни этих сосудов были переданы в Санкт-Петербургский археологический институт; ныне находятся в коллекции Государственного Эрмитажа). В своей работе Мещанинов опирался на исследования, проведенные участниками данной экспедиции – группой ученых Франции. Сравнивая между собою различные изображения, он раскрыл через аналогии с мифами древнейшей Вавилонии смысл зашифрованных изображений, в основе которых лежит глобальнейшее для древнего мира представление о Мировом Древе. Так называемую многими исследователями прозаическую сцену охоты (илл. 1, с. 18) он убедительно раскрыл как изображение бога-змееборца, помогающего умершей душе преодолеть небо-преисподнюю, олицетворенную в образе змей, изображаемых в виде зигзагообразных линий, – устойчивого мотива древнейшей эламской керамики (илл. 3, с. 12). В своей интерпретации изображения человеческого существа, стреляющего из лука именно в зигзаг (на что не обратили внимания другие исследователи), Мещанинов опирается на древние мифы и их развитие во времени. «… змееборец и змея, – пишет он, – суть дериваты одного общего начала. Вернее, змееборец первоначально сам был драконом. Здесь божество раздвоилось на божество, помогающее человеку (божество добра) и вредящее ему (божество зла)»[5].

Мещанинов объясняет и сакральное происхождение изображения самой стрелы – еще одного распространенного мотива в орнаментике сузских ваз (илл. 2, с. 18). Стрела, как известно, ассоциируется и с молнией (а стало быть, и со змеем), и с самим змееборцем. «Это не просто реальные стрелы охоты, а орудие божественного назначения», – пишет он. Само расположение зигзага, характерной линией обегающее поверхность сосуда, Мещанинов объясняет изображением на вазе идеи препятствия для проникновения человека на небо: «Небо раздваивается на доброе и злое, на смерть и бессмертие; поэтому небо же и помогает человеку в своем деривате, птице (имеется в виду изображение птицы на сосуде. – Л.Б.), а человек ищет бессмертия в преисподней. Змея побивается змеею же в образе змееборца, атрибуты которого копья и стрелы – дериваты змеи. Это уже не чистая магия, а скорее развитие мифотворчества с персонификацией небес в образе богов и их служителей, причем цельность единого неба нарушена, небесные дериваты окончательно от него откололись. О примитивном мышлении говорить не приходится, напротив, эламит должен был пережить много видоизменений в своих общественных группировках и в укладе своей хозяйственной жизни прежде, чем дошел до сюжета такого сложного содержания. И, очевидно, не только одно подражание коже и плетению дало столь глубокое содержание его изображению»[6].

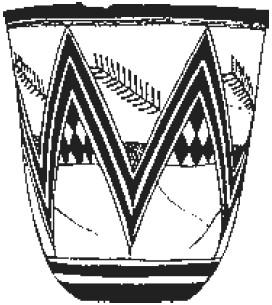

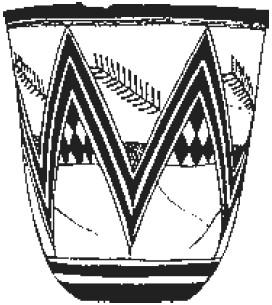

Илл. 3. Сосуд из Суз. Конец IV тысячелетия до н. э.

Столь же основательно анализирует Мещанинов и все другие изображения, типичные для эламской керамики, встречающиеся также и на других предметах, хранящихся в Лувре (например, печатях). При этом он постоянно делает акцент на неправомерности сугубо бытовой трактовки данных изображений, убедительно доказывая их мифологически-сакральную сущность. Так, изображения козлов, собак, птиц и пр. на эламских предметах он раскрывает как образы гениев-хранителей священного Древа, к которому стремится душа умершего.

Весьма остроумно Мещанинов объясняет и происхождение мотива «шахматной доски» на сузских вазах (илл. 4, с. 18). Он проводит параллель с известным способом изображения горы, на которой растет священное дерево, в виде ритмических чешуек (илл. 5, с. 18), дающих очень похожий рисунок, тем более что в отдельных случаях от углов их оснований часто можно видеть поднимающиеся ветки дерева. Он подтверждает это и семантическим рядом – дериватами «небо-гора», аналоги он находит на эламских вазах и цилиндрах. Очень важна для нас трактовка Мещаниновым изображения креста, располагаемого в центре композиции, – этого наиболее устойчивого элемента росписи эламских ваз. «Крест понимается мною как центр, к которому стремится человеческая душа и который на печатях и цилиндрах, так же как и в мифах, олицетворен в образе Древа жизни»[7]. В свое время Мещанинов не задавался целью доказать тождественность креста и Древа. Он лишь подчеркивает их связь касательно эламских росписей. Но, как известно, в настоящий момент деривативность образов креста и Древа является несомненным фактом[8].

В этой связи обратимся к декору еще одного сосуда из той же коллекции, описанной в работе Мещанинова. Это знаменитый своей поистине потрясающей художественной выразительностью, виртуозностью и остроумием графического решения сосуд с изображением фламинго, собак и козла с гигантскими изогнутыми рогами, в кольце которых – ветка финиковой пальмы (илл. 6). Через сорок лет после Мещанинова к анализу содержания его росписи обратилась археолог Н. Д. Флиттнер, причем в ее исследовании, как это ни странно, нет даже намека на знакомство с его работой[9]. Флиттнер целиком стоит на позициях чисто бытовой трактовки содержания росписи, в свое время вполне убедительно развенчанных Мещаниновым. Указывая, что сосуд являлся частью погребального комплекса и предназначался для хранения воды, она пишет: «Отрадой покойному… является чистая вода. В кубке ставилась вода, а мыслилось целое озеро ее. И в наше время вокруг небольших озер в Прикаспии во время нереста рыбы, когда икра скапливается по берегам в мелкой воде, можно видеть стаи розовых фламинго, голенастых, с маленькой головкой; венком стоят птицы, собирая свою добычу. Не было еще письменности, но рисунок говорил понятным языком. Весь круг пожеланий покойному, вся основа бытия населения этой области отражены в рисунке»[10].

Илл. 6. Сосуд из Суз. III тысячелетие до н. э.

Мы видим в данном случае не свободный рисунок, а именно орнамент. Органично слитый с самой формой сосуда, он выражает, конечно, не впечатление от бытовой сценки, а является символикой некоего мировоззренческого смысла, присущего как всем изображенным элементам, так и их взаимосвязи между собой. В самом деле, разве можно ассоциировать эту поистине космическую гармонию замкнутого кругового движения гордых небожителей с картиной дерущихся за добычу вокруг лужи земных птиц? То же касается и небесных собак, и небесного же козла, образы которых, как известно, генетически связаны с мифом о Мировом Древе (охранители Древа) и астрономическими представлениями древнего мира. Здесь же присутствует и знак Древа – ветвь финиковой пальмы, которая с ним на Востоке олицетворялась. Нет сомнения, что только глубокая сакрально-мифологическая родословная всех этих образов и могла породить столь выразительный декор сосуда, являвшегося символическим вместилищем мирового озера, из которого выросло Мировое Древо.

Чрезвычайно интересна работа археолога Е. Ю. Кричевского, сделанная на материале линейно-ленточной керамики из могильников Средней Германии эпохи неолита и энеолита[11]. Кричевский говорит как раз о том, что еще ни разу в истории изучения исследуемого им материала не был поставлен вопрос о магико-религиозном значении орнамента в целом, о том общественном мировоззрении, которое породило орнаментальное искусство земледельческих племен неолитической Европы. «Отдельные элементы – такие, как знак круга или креста, уже привлекали внимание исследователей, – пишет он, – но никто еще не пытался выявить семантику орнаментальной композиции в целом, объяснить самый орнаментальный стиль»[12].

И далее: «Как объяснить, установить, имеет ли данная орнаментальная система определенное смысловое содержание, и как совмещаются друг с другом декоративность и семантика? На этот вопрос еще нет ответа»[13].

Пытаясь подойти к решению вопроса, Кричевский начинает свой анализ с наиболее древних форм керамики, так называемой «бомбовидной» формы (илл. 7, 8, с. 18). Рассматривая сосуды одного из могильников, он убеждается в том, что сочетания форм и характер орнаментации их не являются случайными. Он выделяет в них два важнейших мотива – спираль и меандр. Кричевский отмечает, что для данного могильника характерно наличие сосудов, в которых еще отсутствует непосредственная связь росписи с конструкцией самого предмета. Орнамент не повторяет ни очертаний, ни линий расположения того шнура, при помощи которого подвешивался сосуд, т. е. мастер использовал поверхность его для нанесения каких-то определенных, имеющих самостоятельную ценность изображений. Наблюдается небрежность и асимметричность и в самом их выполнении.

Но несомненно то, что природу орнамента действительно нельзя рассматривать вне вопроса о происхождении вещи, как ее естественного носителя.

Чтобы понять, как она возникла, необходимо прежде всего озадачиться вопросом о том, какими соображениями руководствовался ее первый создатель, что хотел он выразить самой ее формой.

На сегодняшний день в теории существует весьма плодотворное направление исследований в различных областях культуры, рассматривающее ее историю с позиций специфичности сознания каждой эпохи. Вне такого понимания невозможно правильно подойти и к проблеме происхождения искусства вообще, включая орнамент. В этом смысле нам представляются весьма интересными исследования специалистов по первобытной культуре, истории художественного сознания, таких как Г. Д. Гачев[1], О. М. Фрейденберг[2] и другие. В частности, Фрейденберг пишет о том, что вещь родилась из тех же источников, что и словесный миф, поскольку именно мифологическим было сознание человека в момент возникновения самой материальной культуры. Первая вещь, несмотря на всю ее кажущуюся примитивность, тем не менее была своего рода материальным аналогом мира, представлений о нем, мифом об устройстве мира, соответствующим познаниям человека в этот момент.

Фрейденберг пишет, что в самые первые эпохи истории мы застаем человека не с обрывочными представлениями о мире, а с системным мировосприятием как в области материальной, так и в области духовной[3]. Поэтому любая вещь, как и любой словесный миф, дает нам образ мира даже на самой примитивной стадии развития культуры. Так, одну из простейших, примитивнейших форм – форму стола (генетически восходящую к форме дольмена, аналогичную форме кровли на опоре) она расшифровывает как овеществленный первичный миф о мироустройстве, в котором человек уже сумел выделить два самых глобальных, основополагающих яруса бытия – Небо и землю (вспомним, что среди древнейших мифов о происхождении мира доминирует миф об отделении Неба от земли, первоначально слитых в единое целое). Например, стол, по ее мнению, вовсе не создан для удобства еды, но он метафоризировал собою высоту – Небо, поэтому на нем съедали ритуальную пищу, также символически связанную с идеей Неба (там же).

Следует заметить, что сама категория системности и мировосприятия первобытных создателей первой вещи не вполне точна, ибо понятие «система» означает определенную организацию элементов, изначально разрозненных. В данном же случае речь идет о первичном единстве, нерасчлененности, синкретичности мировосприятия, что отнюдь не тождественно понятию системности.

Чрезвычайно важна для нас и мысль Фрейденберг о том, что коренным свойством первобытного сознания является его конкретность, т. е. отсутствие в нем каких-либо абстрагированных идей. Такое представление ничуть не обедняет и не примитивизирует представление о первобытном сознании, а напротив, говорит о возможностях, совершенно недоступных для плоскостного мышления современного человека, которому для постижения каких-то более сложных понятий необходимо обязательно оторваться от действительности. Одновременно с конкретностью, как отмечает Фрейденберг, первобытное сознание образно. Правда, она, на наш взгляд, опять-таки не совсем точно трактует понятие образности. Как следует из ее объяснения, имеется в виду качество тождественности, т. е. слияния в своих представлениях различных понятий, когда, как она выражается, «одно и есть другое». Образность же есть родственное, но не идентичное простой тождественности понятие более сложного порядка обобщения и, весьма вероятно, более позднее по происхождению, если за точку отсчета взять древнейшее синкретическое сознание, которому не было необходимости что-либо обобщать.

Наконец, Фрейденберг утверждает, что первобытное сознание предметно, так как выражает себя в двух формах – как слово и вещь. Материальный предмет – овеществленное слово, материализованный словесный миф, если понимать его в смысле специфической особенности первобытного сознания.

Мировоззренческая основа происхождения древнейших предметов широко раскрыта во множестве исследований. Такой расшифровке поддается практически любая древняя форма вещи, тем более что приходится сталкиваться с поразительной идентичностью древнейших предметов у далеких друг от друга культур. Вещественными воплощениями мифа сегодня предстает перед нами и дом, будь то традиционное жилище или древний храм; и сосуд – вместилище бытия; и одежда, и прочие предметы, пришедшие к нам из глубин древности.

Мифологичность древнейшего предметного мира связана с особенностями мировоззрения и соответствующим образом жизни, в котором, как мы уже отмечали, не было никаких «сугубо утилитарных» процессов, не охваченных сакральным сознанием. Все кажущиеся нам по аналогии с нашим временем дискретные процессы бытия сливались в единое целое, которое человек воспринимал в синкретичной слитности с Космосом. Поэтому определить, где начиналось то или иное действие и где оно заканчивалось в представлении древнего человека, совершенно невозможно, ибо единым целостным процессом представлялось все бытие. Так, охоту предваряли ритуальные действия перед изображением зверя-тотема с принятием его жертвенной крови; так же ритуален был и сам процесс охоты, убийство зверя, разделение его между членами общества.

То же самое можно сказать и о любой древней форме вещи, например, о форме того самого стола, который, как писала Фрейденберг, отнюдь не создан для удобства еды. Не приходится сомневаться в этом, если вспомнить, что одни народы принимали пищу на полу, другие предпочитали возлежать на кушетках и есть со столов, третьи – на корточках перед маленькими столиками, а многие и сегодня традиционно едят в позе по-турецки. Имевшая такую важность в русском быту, пришедшая из глубокой древности прялка вообще никакой утилитарной нагрузки не несла (без нее обходились другие народы) и процесса прядения физически не облегчала, но тем не менее считалась совершенно необходимой вещью.

Чем же объяснить, что на вещи в определенный момент ее существования возникает орнамент? Быть может, тем, что форма вещи в силу своей связи с материалом и необходимости выполнять определенную утилитарную функцию (которая осознавалась самим древним человеком, естественно, в том же мифологически-сакральном контексте) весьма консервативна. Она способна выразить лишь самые первичные, глобальные, основополагающие представления о бытии. И естественно, что с течением времени, когда представления о мире становятся все более сложными и дифференцированными, она уже оказывается не в состоянии «поспевать» за их развитием. Любопытно, что некоторые древние культуры демонстрируют удивительные образцы формотворчества самой вещи. Примером служит культура этрусков. Формы их сосудов проявляют поистине феноменальную пластическую активность, а орнаментика практически отсутствует.

В отличие от консервативной по своей сути формы, рисунок гибок, изменчив, идеально приспособлен к внутреннему развитию. То, что собственно нанесенному от руки рисунку мог предшествовать «технически» возникший (например, след веревки), дела не только не меняет, но, наоборот, помогает понять, как человек сознательно пришел к идее подобного рода воплощения развивающихся представлений о мире.

Орнамент, конечно, не письмо, в том смысле, что и орнаменту, и письму предшествовал некий общий барамин – смысловой рисунок, как порождение той самой древнейшей синкретической культуры, которая свои представления о бытии выражала с помощью словесного мифа и изображения на вещи, также мифологичной по происхождению.

Обширные и многогранные исследования археологов по материальной культуре, пропустивших через свои руки тысячи древних предметов из различных уголков мира, свидетельствуют, что те самые изображения на предметах, которые многим видятся наборами квадратиков, кружочков, треугольников, цветных пятнышек и проч., есть на самом деле отображение сложнейших мировоззренческих понятий, выраженных универсальным языком древнейшего искусства.

В отношении предыстории орнамента, каковым является смысловой рисунок на вещи, огромный интерес представляют работы археологов, раскрывающих смысл древнейших орнаментальных изображений через мифологию древнего мира, которая оказывается тем более идентичной для всех народов, чем более глубокие пласты затрагиваются в исследовании. Так, в начале ХХ в. санкт-петербургский археолог И. И. Мещанинов[4] провел анализ подобного рода на материале, обнаруженном в результате французской экспедиции 1912 г. в Персию. Из-под вековых наслоений было извлечено множество вещей древнейшей вавилонской культуры, в том числе теперь всемирно знаменитые керамические вазы из Элама (в благодарность за оказанное Россией содействие более полусотни этих сосудов были переданы в Санкт-Петербургский археологический институт; ныне находятся в коллекции Государственного Эрмитажа). В своей работе Мещанинов опирался на исследования, проведенные участниками данной экспедиции – группой ученых Франции. Сравнивая между собою различные изображения, он раскрыл через аналогии с мифами древнейшей Вавилонии смысл зашифрованных изображений, в основе которых лежит глобальнейшее для древнего мира представление о Мировом Древе. Так называемую многими исследователями прозаическую сцену охоты (илл. 1, с. 18) он убедительно раскрыл как изображение бога-змееборца, помогающего умершей душе преодолеть небо-преисподнюю, олицетворенную в образе змей, изображаемых в виде зигзагообразных линий, – устойчивого мотива древнейшей эламской керамики (илл. 3, с. 12). В своей интерпретации изображения человеческого существа, стреляющего из лука именно в зигзаг (на что не обратили внимания другие исследователи), Мещанинов опирается на древние мифы и их развитие во времени. «… змееборец и змея, – пишет он, – суть дериваты одного общего начала. Вернее, змееборец первоначально сам был драконом. Здесь божество раздвоилось на божество, помогающее человеку (божество добра) и вредящее ему (божество зла)»[5].

Мещанинов объясняет и сакральное происхождение изображения самой стрелы – еще одного распространенного мотива в орнаментике сузских ваз (илл. 2, с. 18). Стрела, как известно, ассоциируется и с молнией (а стало быть, и со змеем), и с самим змееборцем. «Это не просто реальные стрелы охоты, а орудие божественного назначения», – пишет он. Само расположение зигзага, характерной линией обегающее поверхность сосуда, Мещанинов объясняет изображением на вазе идеи препятствия для проникновения человека на небо: «Небо раздваивается на доброе и злое, на смерть и бессмертие; поэтому небо же и помогает человеку в своем деривате, птице (имеется в виду изображение птицы на сосуде. – Л.Б.), а человек ищет бессмертия в преисподней. Змея побивается змеею же в образе змееборца, атрибуты которого копья и стрелы – дериваты змеи. Это уже не чистая магия, а скорее развитие мифотворчества с персонификацией небес в образе богов и их служителей, причем цельность единого неба нарушена, небесные дериваты окончательно от него откололись. О примитивном мышлении говорить не приходится, напротив, эламит должен был пережить много видоизменений в своих общественных группировках и в укладе своей хозяйственной жизни прежде, чем дошел до сюжета такого сложного содержания. И, очевидно, не только одно подражание коже и плетению дало столь глубокое содержание его изображению»[6].

Илл. 3. Сосуд из Суз. Конец IV тысячелетия до н. э.

Столь же основательно анализирует Мещанинов и все другие изображения, типичные для эламской керамики, встречающиеся также и на других предметах, хранящихся в Лувре (например, печатях). При этом он постоянно делает акцент на неправомерности сугубо бытовой трактовки данных изображений, убедительно доказывая их мифологически-сакральную сущность. Так, изображения козлов, собак, птиц и пр. на эламских предметах он раскрывает как образы гениев-хранителей священного Древа, к которому стремится душа умершего.

Весьма остроумно Мещанинов объясняет и происхождение мотива «шахматной доски» на сузских вазах (илл. 4, с. 18). Он проводит параллель с известным способом изображения горы, на которой растет священное дерево, в виде ритмических чешуек (илл. 5, с. 18), дающих очень похожий рисунок, тем более что в отдельных случаях от углов их оснований часто можно видеть поднимающиеся ветки дерева. Он подтверждает это и семантическим рядом – дериватами «небо-гора», аналоги он находит на эламских вазах и цилиндрах. Очень важна для нас трактовка Мещаниновым изображения креста, располагаемого в центре композиции, – этого наиболее устойчивого элемента росписи эламских ваз. «Крест понимается мною как центр, к которому стремится человеческая душа и который на печатях и цилиндрах, так же как и в мифах, олицетворен в образе Древа жизни»[7]. В свое время Мещанинов не задавался целью доказать тождественность креста и Древа. Он лишь подчеркивает их связь касательно эламских росписей. Но, как известно, в настоящий момент деривативность образов креста и Древа является несомненным фактом[8].

В этой связи обратимся к декору еще одного сосуда из той же коллекции, описанной в работе Мещанинова. Это знаменитый своей поистине потрясающей художественной выразительностью, виртуозностью и остроумием графического решения сосуд с изображением фламинго, собак и козла с гигантскими изогнутыми рогами, в кольце которых – ветка финиковой пальмы (илл. 6). Через сорок лет после Мещанинова к анализу содержания его росписи обратилась археолог Н. Д. Флиттнер, причем в ее исследовании, как это ни странно, нет даже намека на знакомство с его работой[9]. Флиттнер целиком стоит на позициях чисто бытовой трактовки содержания росписи, в свое время вполне убедительно развенчанных Мещаниновым. Указывая, что сосуд являлся частью погребального комплекса и предназначался для хранения воды, она пишет: «Отрадой покойному… является чистая вода. В кубке ставилась вода, а мыслилось целое озеро ее. И в наше время вокруг небольших озер в Прикаспии во время нереста рыбы, когда икра скапливается по берегам в мелкой воде, можно видеть стаи розовых фламинго, голенастых, с маленькой головкой; венком стоят птицы, собирая свою добычу. Не было еще письменности, но рисунок говорил понятным языком. Весь круг пожеланий покойному, вся основа бытия населения этой области отражены в рисунке»[10].

Илл. 6. Сосуд из Суз. III тысячелетие до н. э.

Мы видим в данном случае не свободный рисунок, а именно орнамент. Органично слитый с самой формой сосуда, он выражает, конечно, не впечатление от бытовой сценки, а является символикой некоего мировоззренческого смысла, присущего как всем изображенным элементам, так и их взаимосвязи между собой. В самом деле, разве можно ассоциировать эту поистине космическую гармонию замкнутого кругового движения гордых небожителей с картиной дерущихся за добычу вокруг лужи земных птиц? То же касается и небесных собак, и небесного же козла, образы которых, как известно, генетически связаны с мифом о Мировом Древе (охранители Древа) и астрономическими представлениями древнего мира. Здесь же присутствует и знак Древа – ветвь финиковой пальмы, которая с ним на Востоке олицетворялась. Нет сомнения, что только глубокая сакрально-мифологическая родословная всех этих образов и могла породить столь выразительный декор сосуда, являвшегося символическим вместилищем мирового озера, из которого выросло Мировое Древо.

Чрезвычайно интересна работа археолога Е. Ю. Кричевского, сделанная на материале линейно-ленточной керамики из могильников Средней Германии эпохи неолита и энеолита[11]. Кричевский говорит как раз о том, что еще ни разу в истории изучения исследуемого им материала не был поставлен вопрос о магико-религиозном значении орнамента в целом, о том общественном мировоззрении, которое породило орнаментальное искусство земледельческих племен неолитической Европы. «Отдельные элементы – такие, как знак круга или креста, уже привлекали внимание исследователей, – пишет он, – но никто еще не пытался выявить семантику орнаментальной композиции в целом, объяснить самый орнаментальный стиль»[12].

И далее: «Как объяснить, установить, имеет ли данная орнаментальная система определенное смысловое содержание, и как совмещаются друг с другом декоративность и семантика? На этот вопрос еще нет ответа»[13].

Пытаясь подойти к решению вопроса, Кричевский начинает свой анализ с наиболее древних форм керамики, так называемой «бомбовидной» формы (илл. 7, 8, с. 18). Рассматривая сосуды одного из могильников, он убеждается в том, что сочетания форм и характер орнаментации их не являются случайными. Он выделяет в них два важнейших мотива – спираль и меандр. Кричевский отмечает, что для данного могильника характерно наличие сосудов, в которых еще отсутствует непосредственная связь росписи с конструкцией самого предмета. Орнамент не повторяет ни очертаний, ни линий расположения того шнура, при помощи которого подвешивался сосуд, т. е. мастер использовал поверхность его для нанесения каких-то определенных, имеющих самостоятельную ценность изображений. Наблюдается небрежность и асимметричность и в самом их выполнении.