Вообще, как отмечалось выше, тематика песенника необычайно разнообразна: любовь, верность, обида молодца на девицу, не отвечающую взаимностью, тоска девушки по возлюбленному, разлученному с ней, выдача насильственно замуж за нелюбимого, измена мужа, жены, смерть на чужбине, горькая доля, сиротство…

Отдельного внимания заслуживают социально-бытовые песни, отразившие тяжелое положение народа. Впервые в нашей литературе Чулковым публикуются песни о рабочих. Известно, что с Петровской эпохи в России начинается процесс развития промышленного производства: строятся заводы и фабрики, на которых работали в основном крепостные и ссыльные. Труд был поистине каторжным. Особенно невыносимы были условия работы на горнозаводских уральских заводах. Песня, рассказывающая о тяжелых условиях рабочего, смыкается, по сути, с каторжанской «нотой». Эта тенденция – слияния песен обездоленных с «песнями каторги, беглых и бродяг» – еще будет прослежена мною в дальнейшем. А пока несколько строк «плача» «из глубины уральских руд»:

«Но если строго подойти к анализу состава песен сборника, – пишет Р.М. Сельванюк, – мы должны выделить в отдельную группу и мещанские песни, созданные в городской, мещанской среде, далекие от тяжелой жизни крестьян и рабочих середины XVIII века, удовлетворявшие потребности служилого и торгового люда, купечества, дворовых городских усадеб, частично кустарей-ремесленников. В песнях этой группы звучат мотивы привольной сытой жизни без труда, внезапного богатства, свободной любви… Часто встречаются образы любовницы, любовника, молодца-дельца-ловкача, купеческого сынка и другие».

Ах! Матушка Нева, да промыла нам бока,

Ах! батюшка Иртыш, на боку дыру вертишь,

Ах! батюшка Исять, на коленочки присядь,

Хоть не нас секут батожьем, у нас спинушки болят.

На работу посылают, нам и денег не дают,

Ах! с голоду морят, студенцою поят.

Ах! на каторгу сажают, да не выпускают,

Ах! не нас вешать идут, на нас петельки кладут.

«Песнь атамана»

Чулкову же принадлежит заслуга дебютной публикации цикла песен о Степане Разине. Замечу, что Михаил Дмитриевич выпускает «Разиниаду» (3-я и 4-я часть вышли в 1773 и 1774 гг.) в разгар крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева.

До этого песни о «бунтаре» не то что не издавались, они вовсе запрещались к исполнению. За каких-то тридцать-сорок лет до выхода чулковского песенника исполнителей «хвалы атаману» нещадно секли и даже ссылали в Сибирь.

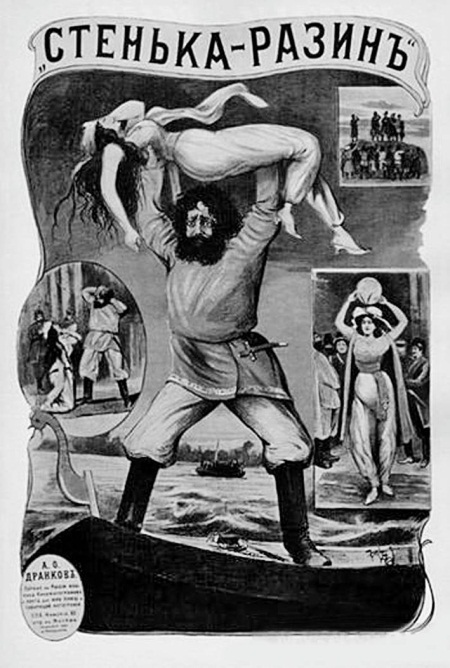

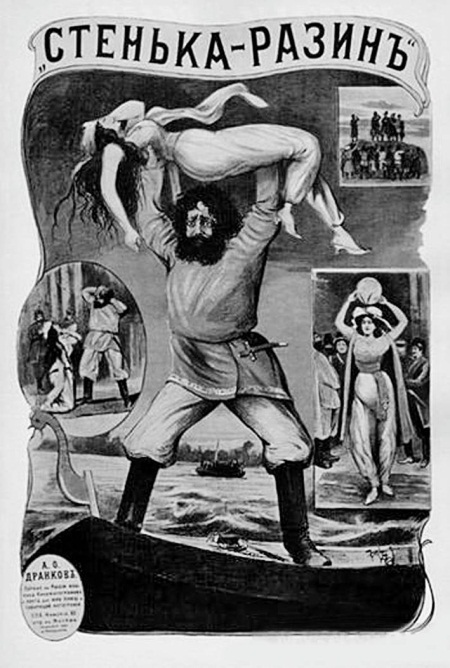

Афиша немого фильма «Стенька Разин». Начало ХХ века.

Афиша немого фильма «Стенька Разин». Начало ХХ века.

Но выжечь из народной памяти песни было очень трудно. Выдающийся советский филолог Р. Сельванюк упоминает интересный факт: «В условиях конца XVII и середины XVIII веков, когда за песни о Разине люди подвергались пыткам, ссылке на каторгу, народ имя Разина в песнях заменил аналогичным, по его мнению, именем русского богатыря Ильи Муромца».

Что же это были за песни, так яростно пугающие вельможных особ?

Это были, как сказали бы сегодня, предельно конкретные произведения, раскрывающие быт «казачьей вольницы», а порой – обремененные недвусмысленной социальной нагрузкой. Песни протеста!

На Урале нашли пристанище многие повстанцы, преследуемые царской властью. Бежавшие принесли с собой рассказы, а также многочисленные песни о восстании и его вожде, об его главных помощниках. Все это нашло самый сочувственный прием у местного населения.

Среди песен разинского цикла особенно популярна песня о «сынке» Разина. В лице этого «сынка» мы видим не кровного сына вождя, а тип последователя, единомышленника, соратника. Не затихнув с казнью Разина, восстание продолжалось некоторое время именно под руководством этих «сынков» в разных местах России.

«С.Разин и княжна», фрагмент картины Яковлева (1913)

«С.Разин и княжна», фрагмент картины Яковлева (1913)

Царские власти окрестили вообще всех повстанцев «ворами» и «разбойниками», приравняв их к уголовным преступникам. Такой же точки зрения придерживались и буржуазные историки русского устного творчества. Вследствие этого так называемые разбойничьи песни оказались сваленными в одну кучу вместе с тюремными песнями.

Ввиду всего этого целый ряд «разбойничьих» песен должен быть отнесен к циклу повстанческих, в том числе и песня об «усах».

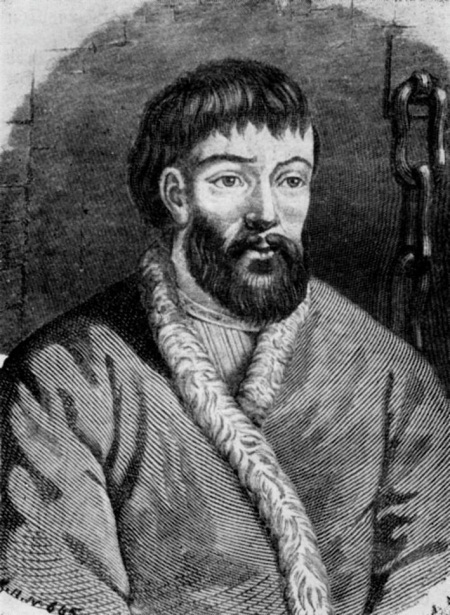

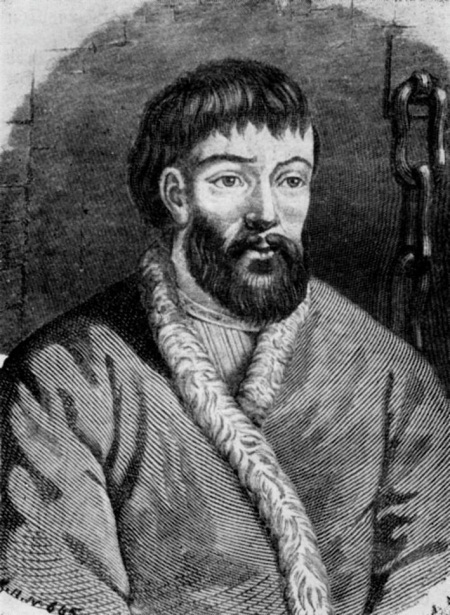

Емельян Пугачев.

Емельян Пугачев.

До этого песни о «бунтаре» не то что не издавались, они вовсе запрещались к исполнению. За каких-то тридцать-сорок лет до выхода чулковского песенника исполнителей «хвалы атаману» нещадно секли и даже ссылали в Сибирь.

Но выжечь из народной памяти песни было очень трудно. Выдающийся советский филолог Р. Сельванюк упоминает интересный факт: «В условиях конца XVII и середины XVIII веков, когда за песни о Разине люди подвергались пыткам, ссылке на каторгу, народ имя Разина в песнях заменил аналогичным, по его мнению, именем русского богатыря Ильи Муромца».

Что же это были за песни, так яростно пугающие вельможных особ?

Это были, как сказали бы сегодня, предельно конкретные произведения, раскрывающие быт «казачьей вольницы», а порой – обремененные недвусмысленной социальной нагрузкой. Песни протеста!

А вот фрагмент сочинения, посвященного казни астраханского губернатора:

Во казачий круг Степанушка

Не хаживал,

С атаманами донскими

Он не думывал,

Как и шапочки пред ними

Он не ламывал,

Ходил-гулял Степан Разин

Во царев кабак,

А и думал крепку думушку

С голутвою:

«Гой вы, братцы, мои братцы,

Голь кабацкая!

Полно пить вам, прохлаждаться,

Полно бражничать!

Как пойдемте со мной, братцы,

На сине море гулять,

Разобьем мы с вами, братцы,

Басурмански корабли

«И возьмем казны мы много,

Сколько надобно…»

Но Разину и его приближенным не нравилось, когда их воспринимали как преступников, они претендовали на более почетные лавры, хотя приведенные выше фрагменты недвусмысленно показывают сюжетную схожесть песен о «лихом атамане» и обычных разбойничьих песен:

«…Нам не дорога твоя золота казна,

Нам не дорого цветно платье губернаторское,

Нам не дороги диковинки заморские,

Нам не дороги вещицы астраханские,

Дорога нам буйная твоя головушка…

…Как срубили с губернатора буйну голову,

Они бросили головку в Волгу матушку-реку.

И что сами молодцы насмеялися ему:

Ты добре ли, губернатор, к нам строгой был.

Ах, ты бил ли нас, губил, много в ссылку посылал,

Ах, ты жен наших, детей на воротах расстрелял».

Советский лингвист В.П. Бирюков на страницах исследования «Урал в его живом слове» (1955) говорит: «Восстание под предводительством Степана Разина началось в 1667 году. Окончилось оно несколько позже казни вождя, совершенной в Москве 16 июня 1671 года.

«…Они ловят нас, хватают добрых молодцев.

Называют нас ворами, разбойниками.

И мы, братцы, вить не воры, не разбойники,

Мы люди добрые, ребята все повольские…»

На Урале нашли пристанище многие повстанцы, преследуемые царской властью. Бежавшие принесли с собой рассказы, а также многочисленные песни о восстании и его вожде, об его главных помощниках. Все это нашло самый сочувственный прием у местного населения.

Среди песен разинского цикла особенно популярна песня о «сынке» Разина. В лице этого «сынка» мы видим не кровного сына вождя, а тип последователя, единомышленника, соратника. Не затихнув с казнью Разина, восстание продолжалось некоторое время именно под руководством этих «сынков» в разных местах России.

Царские власти окрестили вообще всех повстанцев «ворами» и «разбойниками», приравняв их к уголовным преступникам. Такой же точки зрения придерживались и буржуазные историки русского устного творчества. Вследствие этого так называемые разбойничьи песни оказались сваленными в одну кучу вместе с тюремными песнями.

Ввиду всего этого целый ряд «разбойничьих» песен должен быть отнесен к циклу повстанческих, в том числе и песня об «усах».

Выводы о правоте «буржуазных историков» делайте сами. И напоследок песня, по преданию, сложенная самим Разиным в темнице и написанная им углем на стене:

Собиралися Усы на царев на кабак,

А садилися молодцы во единый круг

Большой Усище всем атаман,

А Гришка-Мурышка, дворянский сын,

Сам говорит, сам усом шевелит:

«А братцы Усы, удалые молодцы!

А и лето проходит, зима настает,

А и надо чем Усам голову кормить,

На полатях спать и нам сытым быть.

Ах нуте-тка, Усы, за свои промыслы!

А мечитеся по кузницам,

Накуйте топоры с подбородышами,

А накуйте ножей по три четверти,

Да и сделайте бердыши и рогатины

И готовьтесь все!

Ах, знаю я крестьянина, богат добре,

Живет на высокой горе, далеко в стороне,

Хлеба он не пашет, да рожь продает,

Он деньги берет да в кубышку кладет,

Он пива не варит и соседей не поит,

А прохожих-то людей ночевать не пущат,

А прямые дороги не сказывает.

Ах, надо-де к крестьянину умеючи идти:

А по полю идти – не посвистывати,

А и по бору идти – не покашливати,

Ко двору его идти – не пошарковати.

Ах, у крестьянина-то в доме борзые кобели

И ограда крепка, избушка заперта,

У крестьянина ворота крепко заперты…

Столетие спустя песни аналогичного содержания народ сочинит о Емельяне Пугачеве:

Схороните меня, братцы,

Между трех дорог,

Меж московской, астраханской,

Славной киевской;

В головах моих поставьте

Животворный крест,

А в ногах моих положьте

Саблю вострую.

Кто пройдет или проедет —

Остановится,

Животворному кресту он

Тут помолится,

Моей сабли, моей вострой

Испужается:

Что лежит тут вор удалый,

Добрый молодец,

Стенька Разин, Тимофеев.

Нас пугали Пугачем – он кормил нас калачом.

Государь нас бил с плеча – Пугач дал нам калача.

Пугача было путались и ко церкви собирались:

Мы иконам поклонялись и кресты мы целовали.

Но пришел Емелюшка, его пришла неделюшка.

Голытьба тут догадалась, к Емельяну собиралась;

Позабыли про иконы, про кресты и про поклоны, —

Все пельмени да блины, веселились туто мы,

А попов всех на костры, и пузатых под бастрык.

Емельян-то не дурак, а он просто был чудак:

Сам во царской душегрейке, в серебряном кушаке

И во красном колпаке на крыльцо он выходил

И красотку подманил, к себе близко подзывал

И сестрою называл: «Уж ты, сестрица моя, стань государева жена!»

Емельяновы «холопы» понадели все салопы,

А как барские девочки отдавали перстенечки —

Перстенечки не простые, изумрудны, золотые.

«Бери ножик, бери меч – и пошли на бранну сечь!»

Тут ватага собралась: и кыргызы и татары – и вся вместе рать пошла:

С Емельяном в колесницах понеслись громить столицы.

Пушкин на паперти

Значительную часть в собрании Чулкова составляют песни разбойничьи.

Основа поэтики этих песен – крестьянская (те же излюбленные образы леса, степи, поля широкого, солнца, ночи и т. д.), однако наряду с ухарством, удальством чаще всего (как, впрочем, и сегодня) песни окрашены в грустные тона. Это хорошо видно из названий: «Вор Гаврюшка», «Девица – атаман разбойников» (Чем не прообраз «Мурки»?), «Милая выкупает друга из острога», «Девица посещает разбойника в темнице», «Девушка в остроге», «Молодца ведут на казнь», «Допрос разбойника»…

Песни, собранные Чулковым, были широко использованы поэтами и писателями XVIII–XIX веков. С особым интересом к ним обращался сам А.С. Пушкин. Многие и лирические, и эпические песни из сборника поместил поэт в своих произведениях («Капитанская дочка», «Борис Годунов», «Дубровский»).

Так, ученый-филолог А. Орлов указывал, что «большинство… народно-песенных цитат в «Капитанской дочке» сделано Пушкиным по песеннику Чулкова 1770–1774 гг. или песеннику Новикова (1780), подбор которых, в первых четырех частях, почти один и тот же. Мы знаем, что песенники Чулкова и Новикова были настольной книгой Пушкина…»

Живя в ссылке в Михайловском, Пушкин с интересом изучал народные нравы, обычаи и поверья.

«Он приглашал к себе простолюдинов, знающих много песен и сказок, и записывал то, что слышал от них, – рассказывает С.А. Богуславский. – На праздники ходил в соседний Святогорский монастырь, для того чтобы послушать пение слепых нищих и запомнить их песни.

Соседние помещики, приехав как-то в воскресенье в этот монастырь молиться

Богу, с семьями, разряженные по-праздничному, были очень удивлены и даже обижены, увидев молодого соседа – Пушкина – в полукрестьянской одежде, в красной рубахе и широких штанах, сидящего на церковной паперти и поющего вместе со слепыми нищими «Стих об Алексее, божьем человеке».

В Михайловском Александр Сергеевич начал учиться сам сочинять по-народному песни, сказки и, в конце концов, овладел этим умением».

Известно шестьдесят русских народных песен, записанных Пушкиным в период пребывания в ссылке. В 1833 году он передал последователю Чулкова П.В. Киреевскому тетрадь со своими песенными записями. По воспоминаниям Киреевского, передавая ему свои песенные записи, гений с улыбкой сказал: «Там есть одна моя, угадайте».

П.В. Киреевский.

П.В. Киреевский.

Отголоски узнанных им песен о Степане Разине слышны в «Братьях-разбойниках».

Известный случай с персидской княжной стал основой пушкинской песни «Как по Волге-реке, по широкой», но популярной ей стать не довелось. В народ ушло сочинение на основе стихотворения русского фольклориста Д.Н. Садовникова (1847–1883) «Из-за острова на стрежень» (1883).

Легендарное «утопление княжны» произошло в Астрахани осенью 1669 года, когда Разин вернулся из похода в Персию «за зипунами», во время которого и была пленена красавица персиянка.

Сам случай описан голландским ремесленником и путешественником Яном Стрейссом в его книге «Три путешествия». С 1668 года Стрейсс работал парусным мастером в России и во время разинского бунта находился в Астрахани.

«Показания» очевидца звучат интригующе: «…Мы видели Разина на шлюпке, раскрашенной и отчасти покрытой позолотой, пирующего с некоторыми из своих подчиненных. Подле него была дочь одного персидского хана, которую он с братом похитил из родительского дома во время своих набегов на Кавказ. Распаленный вином, он сел на край шлюпки и, задумчиво поглядев на реку, вдруг вскрикнул: «Волга славная! Ты доставила мне золото, серебро и разные драгоценности, ты меня взлелеяла и вскормила, ты начало моего счастья и славы, а я, неблагодарный, ничем еще не воздал тебе. Прими же теперь достойную тебя жертву!» С сим словом схватил он несчастную персиянку, которой все преступление состояло в том, что она покорилась буйным желаниям разбойника, и бросил ее в волны. Впрочем, Стенька приходил в подобные исступления только после пиров, когда вино затемняло в нем рассудок и воспламеняло страсти. Вообще он соблюдал порядок в своей шайке и строго наказывал прелюбодеяние».

Народ обкатал первоначальный текст, как море обкатывает бутылочное стеклышко, делая его гладким и красивым, пусть более кратким, но энергичным.

Эта песня наряду с «Ванькой-ключником» и «Хаз-Булатом», едва появившись, вошла в репертуар популярных исполнителей того времени, стала неотъемлемой частью нашей культуры. Ее с успехом исполняли и Ф.И. Шаляпин, и другие известные басы, в частности эмигранты Иван Ребров, Борис Рубашкин, Николай Массенков.

Кстати, в своих фольклорных изысканиях Пушкину довелось записать и уже помянутого «Ваньку-ключника». Композиция дожила до наших дней, но сегодня больше известна в позднейшей обработке автора «Петербургских трущоб» Всеволода Владимировича Крестовского (1839–1895):

Основа поэтики этих песен – крестьянская (те же излюбленные образы леса, степи, поля широкого, солнца, ночи и т. д.), однако наряду с ухарством, удальством чаще всего (как, впрочем, и сегодня) песни окрашены в грустные тона. Это хорошо видно из названий: «Вор Гаврюшка», «Девица – атаман разбойников» (Чем не прообраз «Мурки»?), «Милая выкупает друга из острога», «Девица посещает разбойника в темнице», «Девушка в остроге», «Молодца ведут на казнь», «Допрос разбойника»…

Песни, собранные Чулковым, были широко использованы поэтами и писателями XVIII–XIX веков. С особым интересом к ним обращался сам А.С. Пушкин. Многие и лирические, и эпические песни из сборника поместил поэт в своих произведениях («Капитанская дочка», «Борис Годунов», «Дубровский»).

Так, ученый-филолог А. Орлов указывал, что «большинство… народно-песенных цитат в «Капитанской дочке» сделано Пушкиным по песеннику Чулкова 1770–1774 гг. или песеннику Новикова (1780), подбор которых, в первых четырех частях, почти один и тот же. Мы знаем, что песенники Чулкова и Новикова были настольной книгой Пушкина…»

Живя в ссылке в Михайловском, Пушкин с интересом изучал народные нравы, обычаи и поверья.

«Он приглашал к себе простолюдинов, знающих много песен и сказок, и записывал то, что слышал от них, – рассказывает С.А. Богуславский. – На праздники ходил в соседний Святогорский монастырь, для того чтобы послушать пение слепых нищих и запомнить их песни.

Соседние помещики, приехав как-то в воскресенье в этот монастырь молиться

Богу, с семьями, разряженные по-праздничному, были очень удивлены и даже обижены, увидев молодого соседа – Пушкина – в полукрестьянской одежде, в красной рубахе и широких штанах, сидящего на церковной паперти и поющего вместе со слепыми нищими «Стих об Алексее, божьем человеке».

В Михайловском Александр Сергеевич начал учиться сам сочинять по-народному песни, сказки и, в конце концов, овладел этим умением».

Известно шестьдесят русских народных песен, записанных Пушкиным в период пребывания в ссылке. В 1833 году он передал последователю Чулкова П.В. Киреевскому тетрадь со своими песенными записями. По воспоминаниям Киреевского, передавая ему свои песенные записи, гений с улыбкой сказал: «Там есть одна моя, угадайте».

Отголоски узнанных им песен о Степане Разине слышны в «Братьях-разбойниках».

Известный случай с персидской княжной стал основой пушкинской песни «Как по Волге-реке, по широкой», но популярной ей стать не довелось. В народ ушло сочинение на основе стихотворения русского фольклориста Д.Н. Садовникова (1847–1883) «Из-за острова на стрежень» (1883).

Легендарное «утопление княжны» произошло в Астрахани осенью 1669 года, когда Разин вернулся из похода в Персию «за зипунами», во время которого и была пленена красавица персиянка.

Сам случай описан голландским ремесленником и путешественником Яном Стрейссом в его книге «Три путешествия». С 1668 года Стрейсс работал парусным мастером в России и во время разинского бунта находился в Астрахани.

«Показания» очевидца звучат интригующе: «…Мы видели Разина на шлюпке, раскрашенной и отчасти покрытой позолотой, пирующего с некоторыми из своих подчиненных. Подле него была дочь одного персидского хана, которую он с братом похитил из родительского дома во время своих набегов на Кавказ. Распаленный вином, он сел на край шлюпки и, задумчиво поглядев на реку, вдруг вскрикнул: «Волга славная! Ты доставила мне золото, серебро и разные драгоценности, ты меня взлелеяла и вскормила, ты начало моего счастья и славы, а я, неблагодарный, ничем еще не воздал тебе. Прими же теперь достойную тебя жертву!» С сим словом схватил он несчастную персиянку, которой все преступление состояло в том, что она покорилась буйным желаниям разбойника, и бросил ее в волны. Впрочем, Стенька приходил в подобные исступления только после пиров, когда вино затемняло в нем рассудок и воспламеняло страсти. Вообще он соблюдал порядок в своей шайке и строго наказывал прелюбодеяние».

Народ обкатал первоначальный текст, как море обкатывает бутылочное стеклышко, делая его гладким и красивым, пусть более кратким, но энергичным.

Эта песня наряду с «Ванькой-ключником» и «Хаз-Булатом», едва появившись, вошла в репертуар популярных исполнителей того времени, стала неотъемлемой частью нашей культуры. Ее с успехом исполняли и Ф.И. Шаляпин, и другие известные басы, в частности эмигранты Иван Ребров, Борис Рубашкин, Николай Массенков.

Кстати, в своих фольклорных изысканиях Пушкину довелось записать и уже помянутого «Ваньку-ключника». Композиция дожила до наших дней, но сегодня больше известна в позднейшей обработке автора «Петербургских трущоб» Всеволода Владимировича Крестовского (1839–1895):

После долгих пыток в княжеских застенках следует, предсказуемый для жестокого романса, финал:

Словно ягода лесная,

И укрыта, и спела,

Свет-княгиня молодая

В крепком тереме жила.

У княгини муж ревнивый,

Он и сед, и нравом крут;

Царской милостью спесивый,

Ведал думу лишь да кнут,

А у князя Ваня-ключник,

Кудреватый, молодой,

Ваня-ключник – злой разлучник

Мужа старого с женой.

Хоть не даривал княгине

Ни монист, ни кумачу,

А ведь льнула же к детине,

Что сорочка ко плечу.

Целовала, миловала,

Обвивала, словно хмель,

И тайком с собою клала

Что на княжую постель.

Да известным наговором

Князь дознался всю вину, —

Как дознался, так с позором

И замкнул свою жену.

…Ветер Ванюшку качает,

Что былинку на меже,

А княгиня умирает

Во светлице на ноже.

Пушкин в остроге

М.К. Азадовский в работе «Пушкин и фольклор» убедительно доказывает «воздействие на отношение Пушкина к фольклору декабристов, с которыми поэт был тесно связан в период южной ссылки. Существенно и то, что К.Ф. Рылеев совместно с А.А. Бестужевым первые оценили народные песни как агитационное средство. Оба декабриста создали ряд песен на ходовые мелодии народных и солдатских песен, перефразируя их текст, чтобы внедрить в массы близкие и понятные им песни, но с новым идеологическим содержанием. Под влиянием декабристов, проявивших большой интерес к казачьим и разбойничьим песням, Пушкин начинает с еще большим вниманием вслушиваться в эти мотивы».

Помните строки из «Евгения Онегина»?

Пар, духота, в щели ветер дует, по стенам в иных местах у краев этих самых щелей на палец снегу намерзло, а потолок – словно в горячей бане, весь как есть влажными каплями унизан, которые время от времени преспокойно падают себе на голову посетителей, а не то в стаканы их пива или чашки чая, и вместе со всеми этими прелестями: чад из кухни, теснота и смрад – нужды нет! И что за дело до всех этих неудобств! Лишь бы жару поддать песенникам! И вот народ, наваливаясь на спину и плечи один другому, ломит массою в самый конец развеселой залы, где на особой эстраде, под визг кларнета и громыхание бубна, раздается любимая «Утешительная» песня:

Быть может, вы помните еще этого приземистого костромича, который во время оно отхватывал песню «Ах, ерши, ерши!» в достолюбезном заведении того же имени. Много лет прошло с тех пор, а «коротконожка макарьевского притонка» – как обзывают в сих местах Ивана Родивоныча – нисколько не изменился: все так же поет и пляшет, передергиваясь всем телом и ходуном ходя во всех суставах, только глаза как будто больше еще подслеповаты стали. Иван Родивоныч – поэт и юморист «Малинника» и «Утешительной». В наших трущобах пользуется большою популярностью его песня:

И вот, по требованию своей публики, Иван Родивоныч появляется на эстраде и отвешивает низкий поклон с грацией ученого медведя.

– Шаль!.. Черную шаль! – кричит публика. Иван Родивоныч снова кланяется и запевает с уморительными ужимками:

К связи пушкинского наследия с русским шансоном мы еще вернемся в последующих главах, а пока вспомним центральный момент повести «Капитанская дочка» (1836).

«Ну, братцы, – сказал Пугачев, – затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай! – Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Помните строки из «Евгения Онегина»?

В 1821 году под впечатлением от встречи с обитателями Кишиневского централа, где при нем обсуждался случившийся побег, Александр Сергеевич создал знаменитого «Узника»:

Мелькают версты; ямщики

Поют и свищут, и бранятся…

Надулась Волга; бурлаки,

Опершись на багры стальные,

Унывным голосом поют

Про тот разбойничий приют…

Широко известно, что Пушкин дважды находился в ссылке, но гораздо меньше отражен факт пребывания поэта под арестом в Кишиневе в марте 1822 года, куда он был заключен за драку с молдавским вельможей.

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой…

Многие творения поэта были положены на музыку, некоторые еще при его жизни становились фольклором. Чуть измененное стихотворение «Черная шаль» кочевало из песенника в песенник под названием «молдавская песня». Ну, кто рискнет заявить, что это не классический образец «жестокого романса»?

Мой друг, уже три дня

Сижу я под арестом

И не видался я

Давно с моим Орестом…

В романе Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» описана сцена в захудалой харчевне: «…В «Утешительной» удовлетворяется эстетическое чувство подвального трущобного мира.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,

Младую гречанку я страстно любил;

Прелестная дева ласкала меня,

Но скоро я дожил до черного дня.

Однажды я созвал веселых гостей;

Ко мне постучался презренный еврей;

«С тобою пируют (шепнул он) друзья;

Тебе ж изменила гречанка твоя».

Я дал ему злата и проклял его

И верного позвал раба моего.

Мы вышли; я мчался на быстром коне;

И кроткая жалость молчала во мне.

Едва я завидел гречанки порог,

Глаза потемнели, я весь изнемог…

В покой отдаленный вхожу я один…

Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел…

Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал

И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моленья… текущую кровь…

Погибла гречанка, погибла любовь!

С главы ее мертвой сняв черную шаль,

Отер я безмолвно кровавую сталь.

Мой раб, как настала вечерняя мгла,

В дунайские волны их бросил тела.

С тех пор не целую прелестных очей,

С тех пор я не знаю веселых ночей.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль.

Пар, духота, в щели ветер дует, по стенам в иных местах у краев этих самых щелей на палец снегу намерзло, а потолок – словно в горячей бане, весь как есть влажными каплями унизан, которые время от времени преспокойно падают себе на голову посетителей, а не то в стаканы их пива или чашки чая, и вместе со всеми этими прелестями: чад из кухни, теснота и смрад – нужды нет! И что за дело до всех этих неудобств! Лишь бы жару поддать песенникам! И вот народ, наваливаясь на спину и плечи один другому, ломит массою в самый конец развеселой залы, где на особой эстраде, под визг кларнета и громыхание бубна, раздается любимая «Утешительная» песня:

И публика выходит из себя от несдержимого восторга, ревет, рукоплещет и требует на сцену Ивана Родивоныча.

Полюбила я любовничка,

Полицейского чиновничка,

По головке его гладила,

Черноплешину помадила.

Быть может, вы помните еще этого приземистого костромича, который во время оно отхватывал песню «Ах, ерши, ерши!» в достолюбезном заведении того же имени. Много лет прошло с тех пор, а «коротконожка макарьевского притонка» – как обзывают в сих местах Ивана Родивоныча – нисколько не изменился: все так же поет и пляшет, передергиваясь всем телом и ходуном ходя во всех суставах, только глаза как будто больше еще подслеповаты стали. Иван Родивоныч – поэт и юморист «Малинника» и «Утешительной». В наших трущобах пользуется большою популярностью его песня:

Песня действительно очень остроумная, особенно когда дело начинает касаться жены Протопоповой.

По чему можно признать

Генеральскую жену?

И вот, по требованию своей публики, Иван Родивоныч появляется на эстраде и отвешивает низкий поклон с грацией ученого медведя.

– Шаль!.. Черную шаль! – кричит публика. Иван Родивоныч снова кланяется и запевает с уморительными ужимками:

…Восторг толпы доходит до своего апогея».

Гляжу я безумно на черную шаль,

И хладную душу терзаить печаль;

Когда лигковерен и молод я был,

Младую девицу я страшно любил.

Младая девчонка ласкала меня —

Одначе ж дожил я до черного дня…

К связи пушкинского наследия с русским шансоном мы еще вернемся в последующих главах, а пока вспомним центральный момент повести «Капитанская дочка» (1836).

«Ну, братцы, – сказал Пугачев, – затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай! – Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

«Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными на виселицу. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом…» – признается герой повести Петруша Гринев.

Не шуми, мати зеленая дубровушка,

Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.

Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос итти

Перед грозного судью, самого царя.

Еще станет государь-царь меня спрашивать:

«Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,

Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,

Еще много ли с тобой было товарищей?» —

«Я скажу тебе, надежа православный царь,

Всее правду скажу тебе, всю истину,

Что товарищей у меня было четверо:

Еще первый мой товарищ – темная ночь,

А второй мой товарищ – булатный нож,

А как третий-то товарищ – то мой добрый конь,

А четвертый мой товарищ – то тугой лук,

Что рассыльщики мои – то калены стрелы».

Что возговорит надежа православный царь:

«Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,

Что умел ты воровать, умел ответ держать!

Я за то тебя, детинушка, пожалую

Середи поля хоромами высокими,

Что двумя ли столбами с перекладиной.

Музыка и слова Ваньки Каина, исполняет хор п/у… Владимира Даля

В 1833 году (за три года до публикации «Капитанской дочки») в печати появился отзыв доброго товарища Пушкина Владимира Даля на сборник песен Ивана Рупина, имевшего в то время репутацию популярного исполнителя разбойничьих песен. Подробно разбирая содержание, Владимир Иванович останавливается на песне «Не шуми ты, мати зеленая дуброва»: «Эта песня сложена, и слова и голос, известным разбойником Ванькою Каином и принадлежит, несомненно, к числу истинно народных песен, сочиненных без всяких познаний умозрительных в искусстве пиитики и генерал-баса, но вытесненных избытком чувств из груди могучей, из души глубокой, воспрянувшей при обстоятельствах необыкновенных».

Ванька Каин. Рисунок из книги М. Комарова.

Ванька Каин. Рисунок из книги М. Комарова.

Немаловажно для нашего дальнейшего рассказа и приводимое Далем народное предание о Ваньке Каине. Хотя устами Гринева Пушкин называет песню «бурлацкой», а не «разбойничьей», в оттенках значений оба слова сближаются друг с другом.

В популярной книге о Ваньке Каине, неоднократно переиздававшейся с приложением его любимых песен, говорится: «…Каин, выезжая от Москвы за несколько верст, струги останавливал и пересматривал у бурлаков пашпорты, в числе которых много нахаживал бурлаков беглых с воровскими пашпортами, только никогда почти их не приводил куда надлежит, но, взяв с них и с их хозяина подарки, оставлял на тех стругах. Сие то подало причину к сочинению о Каине нижеобъявленной под номером первым песни». Здесь же «Собрание разных Каиновых песен» открывалось текстом «Не шуми, мати зеленая дубровушка».

«Описание песни пугачевцев в «Капитанской дочке» обращает нас к сборнику Рупина и заставляет предполагать, что Пушкин слышал песню в хоровом исполнении, – убедительно доказывает литературовед Ю.П. Фесенко. – На наш взгляд, это было трио в составе Даля, его жены и камер-юнкера Дурасова. Пользовавшееся успехом у оренбургской публики трио активно популяризировало фольклорный репертуар, и можно смело утверждать, что его участники ориентировались на сборник Рупина, где народные мелодии были переложены «на голоса хоровые». Не исключено, что к трио присоединялись и другие любители вокала».

Создатель толкового словаря Владимир Иванович Даль, распевающий с женой и «камер-юнкером Дурасовым» разбойничью песню, это, я вам скажу, зрелище посильнее, чем исполнение нобелевским лауреатом Иосифом Бродским «Мурки» полторы сотни лет спустя.

Немаловажно для нашего дальнейшего рассказа и приводимое Далем народное предание о Ваньке Каине. Хотя устами Гринева Пушкин называет песню «бурлацкой», а не «разбойничьей», в оттенках значений оба слова сближаются друг с другом.

В популярной книге о Ваньке Каине, неоднократно переиздававшейся с приложением его любимых песен, говорится: «…Каин, выезжая от Москвы за несколько верст, струги останавливал и пересматривал у бурлаков пашпорты, в числе которых много нахаживал бурлаков беглых с воровскими пашпортами, только никогда почти их не приводил куда надлежит, но, взяв с них и с их хозяина подарки, оставлял на тех стругах. Сие то подало причину к сочинению о Каине нижеобъявленной под номером первым песни». Здесь же «Собрание разных Каиновых песен» открывалось текстом «Не шуми, мати зеленая дубровушка».

«Описание песни пугачевцев в «Капитанской дочке» обращает нас к сборнику Рупина и заставляет предполагать, что Пушкин слышал песню в хоровом исполнении, – убедительно доказывает литературовед Ю.П. Фесенко. – На наш взгляд, это было трио в составе Даля, его жены и камер-юнкера Дурасова. Пользовавшееся успехом у оренбургской публики трио активно популяризировало фольклорный репертуар, и можно смело утверждать, что его участники ориентировались на сборник Рупина, где народные мелодии были переложены «на голоса хоровые». Не исключено, что к трио присоединялись и другие любители вокала».

Создатель толкового словаря Владимир Иванович Даль, распевающий с женой и «камер-юнкером Дурасовым» разбойничью песню, это, я вам скажу, зрелище посильнее, чем исполнение нобелевским лауреатом Иосифом Бродским «Мурки» полторы сотни лет спустя.

«Каиновы песни»

Будем держаться намеченного курса. При чем же здесь помянутый Ванька Каин, кто это вообще такой и какое отношение он имеет к песням нашего жанра?

В XVIII–XIX вв. существовала устойчивая традиция, связывающая песню «Не шуми ты, мати, зеленая дубрава» и ряд других шлягеров с его именем.

Но обо всем по порядку. В энциклопедиях «Брокгауза и Ефрона» (1908), «Кругосвет» и ряде других находим следующую информацию: Иван Осипов – сын крестьянина села Иваново Ярославской губернии, принадлежавшего купцу Филатьеву, родился в 1718 году и 13 лет от роду был привезен в Москву, на господский двор, где, недолго думая, обокрал своего хозяина. Пропивая добычу в кабаке, он свел знакомство с настоящим профессиональным вором, отставным матросом по прозвищу Камчатка. Благодаря протекции «пахана» Ванька вскоре стал членом воровской шайки, ночевавшей в Москве под Каменным мостом. С первых же дней Ванька показал, что у него большое воровское будущее.

В XVIII–XIX вв. существовала устойчивая традиция, связывающая песню «Не шуми ты, мати, зеленая дубрава» и ряд других шлягеров с его именем.

Но обо всем по порядку. В энциклопедиях «Брокгауза и Ефрона» (1908), «Кругосвет» и ряде других находим следующую информацию: Иван Осипов – сын крестьянина села Иваново Ярославской губернии, принадлежавшего купцу Филатьеву, родился в 1718 году и 13 лет от роду был привезен в Москву, на господский двор, где, недолго думая, обокрал своего хозяина. Пропивая добычу в кабаке, он свел знакомство с настоящим профессиональным вором, отставным матросом по прозвищу Камчатка. Благодаря протекции «пахана» Ванька вскоре стал членом воровской шайки, ночевавшей в Москве под Каменным мостом. С первых же дней Ванька показал, что у него большое воровское будущее.