После целого ряда смелых похождений в Москве «тать» отправился на Волгу, где примкнул к понизовой вольнице и разбойничал в шайке известного атамана Михаила Зари. Разбойники отправились в Нижний Новгород на знаменитую Макарьевскую ярмарку, надеясь там обогатиться. Ванька, служивший в детстве в купеческом доме и знавший тонкости торгового дела, заводил многочисленные знакомства с приказчиками, высматривал и выведывал, как навести своих подельников на выгодную добычу.

Однажды он решил самостоятельно совершить кражу из хорошо охранявшегося дома, в котором купцы держали серебро. Но дерзкий налетчик был схвачен, купцы принялись его охаживать железными прутьями. Ваньку поместили в тюрьму, чтобы с оказией отправить в столицу для разбирательства его доноса в Тайной канцелярии. Но его дружки подкупили стражников, которые отдали Осипову отмычки для замков на кандалах и указали удобное время и место для побега. Ванька бежал из темницы в… баню, откуда он совершенно голый выскочил на улицу с криками, что у него украли одежду, документы, паспорт. Сцена была разыграна так убедительно, что в местной полиции ему дали одежду и даже выправили новый паспорт, с которыми преступник добрался до Белокаменной.

В Москве он не нашел многих своих прежних знакомцев: кто сидел в тюрьме, кто был отправлен на каторгу, кто казнен. В это время в голове Осипова созрел неожиданный план. Изворотливый и авантюрный характер подтолкнул его стать… доносчиком.

В конце 1741 года он подал руководителю московского Сыскного приказа челобитную, в которой выражал раскаяние в былых прегрешениях и предлагал властям услуги в розыске и поимке воров. Князь выделил в распоряжение Ивана Осипова команду солдат, и в одну ночь в Москве было арестовано больше тридцати преступников. Именно в эту ночь к Ваньке навсегда и пристало прозвище Каин.

Новое положение «русский Видок» использовал исключительно для личного обогащения, сдавая полиции «мелкую рыбешку» и конкурентов и вымогая взятки у крупных воров и купцов. Эта его деятельность в глубинах криминального мира не могла остаться незамеченной. На самого Ваньку пошли доносы как от добропорядочных граждан, так и «сданных» им разбойников, считавших, что место Каина – в тюрьме. Но хитрован обратился непосредственно в Сенат с прошением о том, чтобы эти доносы не рассматривались, поскольку он, в силу своих обязанностей, просто вынужден общаться с криминальным миром.

Сенат указал Сыскному приказу не обращать внимания на доносы и даже отдал распоряжение, чтобы городские власти и офицеры военного гарнизона оказывали Ивану Осипову всевозможное содействие…

Ванька Каин упрочил свое положение. Одевался он теперь по последней моде, завивал и пудрил волосы. Купил большой дом в Зарядье, обставил его дорогой мебелью, украсил картинами и безделушками. В доме устроил бильярдную, что было большой редкостью даже у богатой знати. Не хватало лишь очаровательной хозяйки. Однако приглянувшаяся Осипову соседская дочка не ответила ему взаимностью. Это только больше распалило кавалера. Он заставил одного из пойманных разбойников назвать строптивую красавицу своей сообщницей. Девушку арестовали и подвергли пыткам. Ванька Каин передал возлюбленной через сообщника, что может не только избавить ее от пыток, но и вообще добиться ее освобождения, взамен она должна выйти за него замуж. Девушка предпочла жизнь с нелюбимым мужем.

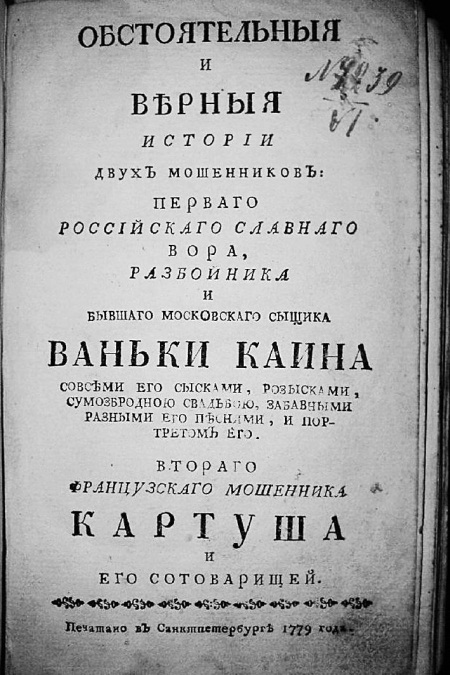

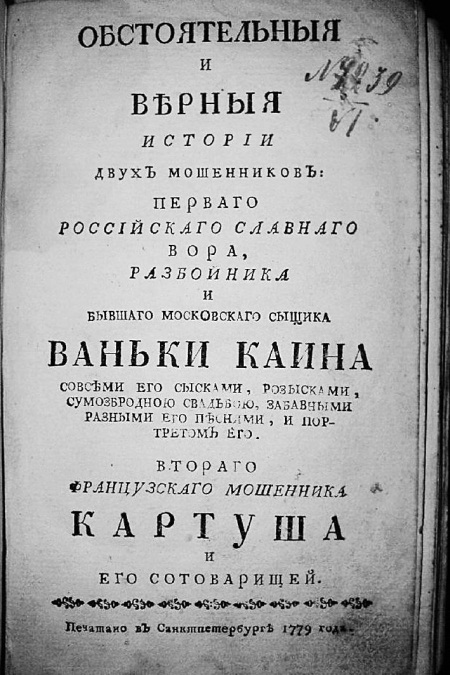

Обложка книги Матвея Комарова о похождениях Ваньки Каина.

Обложка книги Матвея Комарова о похождениях Ваньки Каина.

Осенью 1749 года в Москву прибыл генерал-полицмейстер А.Д. Татищев. Он должен был приготовить город к визиту императрицы Елизаветы, в частности избавить его от воров и разбойников. Татищев в молодости служил денщиком у Петра I, который, как известно, держал на этой должности людей смелых и предприимчивых. Как генерал-полицмейстер, он подчинялся непосредственно императрице и считался человеком умным и крутым на расправу.

Одним из методов борьбы с преступниками Татищев считал их клеймение – выжигание на лбу слова «вор» Для этого он сам изобрел приспособление.

– А если преступник исправится или будет осужден невинный человек? – спросил однажды генерала молодой офицерик.

– Если исправится или что другое, то никогда не поздно будет добавить на его лбу перед старым клеймом «не», – отвечал находчивый Татищев.

Генерал-полицмейстеру стали поступать жалобы на Ваньку. Опытный чиновник заподозрил его в двурушничестве и, не считаясь с заслугами, распорядился вздеть того на дыбу и подвергнуть пыткам.

Каин решил прибегнуть к старому приему и выкрикнул: «Слово и дело!» Но Татищев, который подчинялся только императрице, продолжил дознание, ужесточив пытки. В результате Осипов признался во всех своих грехах.

Для проведения следствия по делу Ваньки Каина была создана специальная комиссия. Чтобы разобраться в его махинациях, потребовалось несколько лет. Сам же Ванька, очутившись за решеткой, наладил через приятелей из Сыскного приказа и тюремных сторожей связь с волей, обеспечив себе и в тюрьме вполне сносную жизнь. Он пировал, играл в карты, развлекался с женщинами. Ждал и надеялся, что дело его будет закрыто.

Однако состав служащих московского Сыскного приказа сменился, и у Ваньки не осталось влиятельных покровителей и друзей.

Суд начался в мае 1755 года. Каина приговорили к четвертованию. Но неожиданно смертный приговор был заменен вечной каторгой. Душегубу вырвали ноздри, на лбу и на щеках выжгли слово «воръ» и отправили на каторгу к Балтийскому морю, а затем в Сибирь, где следы его окончательно затерялись.

Вскоре после ссылки Ваньки Каина появились его жизнеописания в нескольких редакциях, под различными заглавиями. Первоначально появилась: «О Ваньке Каине, славном воре и мошеннике, краткая повесть» (1775), короткий абсолютно безграмотный рассказ, перепечатанный впоследствии под заглавием: «История Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками и сумасбродною свадьбою» (1815). Авторство этих «новелл» не установлено, но точно известно, что лично к Каину они отношения не имеют – ловкий вор был абсолютно неграмотным.

Более подробная повесть о лихом разбойнике принадлежит перу Матвея Комарова. Произведение вышло в свет под названием «Обстоятельная и верная история двух мошенников: первого – российского славного вора Ваньки Каина, со всеми его сысками, забавными разными его песнями и портретом его; второго – французского мошенника Картуша[11] и его сотоварищей» (1779).

Некоторые приведенные автором песни давно были известны в народе под именем «каиновых». Но даже непрофессиональный взгляд видит, что многие из них явно литературного происхождения. Количество песен с каждым переизданием менялось от 54 до 64. Некоторые тексты появлялись еще в песеннике М.Д. Чулкова.

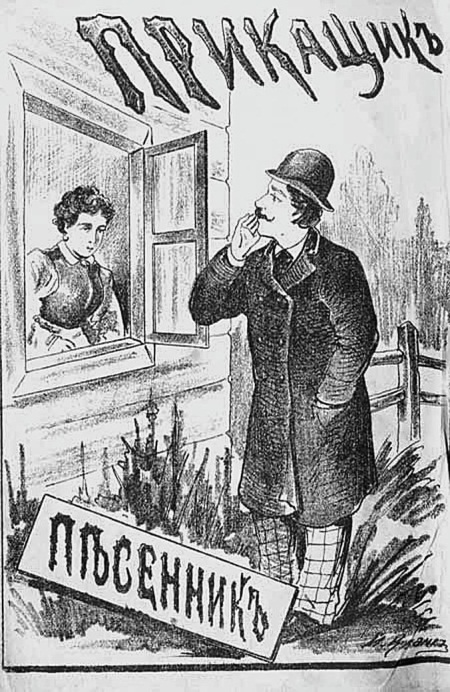

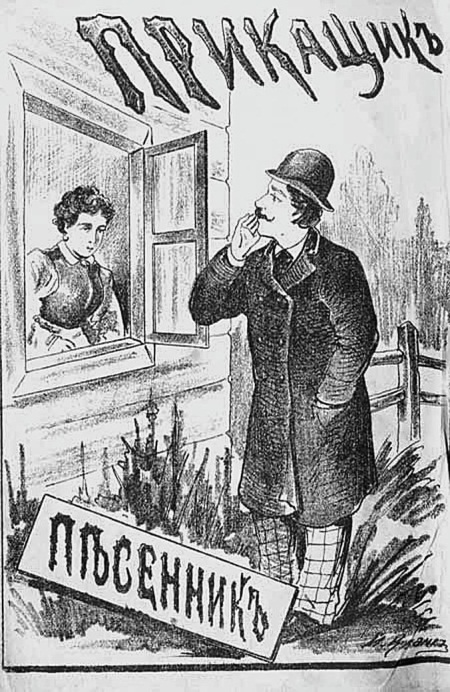

Создатель одного из первых песенников М.Д. Чулков.

Создатель одного из первых песенников М.Д. Чулков.

Популярность «каиновых песен» обусловлена тем, что в массовом сознании этот сыщик-грабитель воплощает в себе тип народного мошенника, разудалого добра молодца. Он не только грабит, но и забавляется, не только хоронит концы, но и глумится над полицией; речь он держит прибаутками, сказками да присказками, душу отводит в песне… В народных преданиях Ванька Каин выглядит настоящим Робин Гудом, который грабил богатых и помогал бедным, раздавая им золото.

Вот один из «каиновых» хитов, повествующих о его «сумасбродной свадьбе»:

Кто вы, Кирша Данилов?

«Мин херц» и русская песня

Русская баллада

Однажды он решил самостоятельно совершить кражу из хорошо охранявшегося дома, в котором купцы держали серебро. Но дерзкий налетчик был схвачен, купцы принялись его охаживать железными прутьями. Ваньку поместили в тюрьму, чтобы с оказией отправить в столицу для разбирательства его доноса в Тайной канцелярии. Но его дружки подкупили стражников, которые отдали Осипову отмычки для замков на кандалах и указали удобное время и место для побега. Ванька бежал из темницы в… баню, откуда он совершенно голый выскочил на улицу с криками, что у него украли одежду, документы, паспорт. Сцена была разыграна так убедительно, что в местной полиции ему дали одежду и даже выправили новый паспорт, с которыми преступник добрался до Белокаменной.

В Москве он не нашел многих своих прежних знакомцев: кто сидел в тюрьме, кто был отправлен на каторгу, кто казнен. В это время в голове Осипова созрел неожиданный план. Изворотливый и авантюрный характер подтолкнул его стать… доносчиком.

В конце 1741 года он подал руководителю московского Сыскного приказа челобитную, в которой выражал раскаяние в былых прегрешениях и предлагал властям услуги в розыске и поимке воров. Князь выделил в распоряжение Ивана Осипова команду солдат, и в одну ночь в Москве было арестовано больше тридцати преступников. Именно в эту ночь к Ваньке навсегда и пристало прозвище Каин.

Новое положение «русский Видок» использовал исключительно для личного обогащения, сдавая полиции «мелкую рыбешку» и конкурентов и вымогая взятки у крупных воров и купцов. Эта его деятельность в глубинах криминального мира не могла остаться незамеченной. На самого Ваньку пошли доносы как от добропорядочных граждан, так и «сданных» им разбойников, считавших, что место Каина – в тюрьме. Но хитрован обратился непосредственно в Сенат с прошением о том, чтобы эти доносы не рассматривались, поскольку он, в силу своих обязанностей, просто вынужден общаться с криминальным миром.

Сенат указал Сыскному приказу не обращать внимания на доносы и даже отдал распоряжение, чтобы городские власти и офицеры военного гарнизона оказывали Ивану Осипову всевозможное содействие…

Ванька Каин упрочил свое положение. Одевался он теперь по последней моде, завивал и пудрил волосы. Купил большой дом в Зарядье, обставил его дорогой мебелью, украсил картинами и безделушками. В доме устроил бильярдную, что было большой редкостью даже у богатой знати. Не хватало лишь очаровательной хозяйки. Однако приглянувшаяся Осипову соседская дочка не ответила ему взаимностью. Это только больше распалило кавалера. Он заставил одного из пойманных разбойников назвать строптивую красавицу своей сообщницей. Девушку арестовали и подвергли пыткам. Ванька Каин передал возлюбленной через сообщника, что может не только избавить ее от пыток, но и вообще добиться ее освобождения, взамен она должна выйти за него замуж. Девушка предпочла жизнь с нелюбимым мужем.

Осенью 1749 года в Москву прибыл генерал-полицмейстер А.Д. Татищев. Он должен был приготовить город к визиту императрицы Елизаветы, в частности избавить его от воров и разбойников. Татищев в молодости служил денщиком у Петра I, который, как известно, держал на этой должности людей смелых и предприимчивых. Как генерал-полицмейстер, он подчинялся непосредственно императрице и считался человеком умным и крутым на расправу.

Одним из методов борьбы с преступниками Татищев считал их клеймение – выжигание на лбу слова «вор» Для этого он сам изобрел приспособление.

– А если преступник исправится или будет осужден невинный человек? – спросил однажды генерала молодой офицерик.

– Если исправится или что другое, то никогда не поздно будет добавить на его лбу перед старым клеймом «не», – отвечал находчивый Татищев.

Генерал-полицмейстеру стали поступать жалобы на Ваньку. Опытный чиновник заподозрил его в двурушничестве и, не считаясь с заслугами, распорядился вздеть того на дыбу и подвергнуть пыткам.

Каин решил прибегнуть к старому приему и выкрикнул: «Слово и дело!» Но Татищев, который подчинялся только императрице, продолжил дознание, ужесточив пытки. В результате Осипов признался во всех своих грехах.

Для проведения следствия по делу Ваньки Каина была создана специальная комиссия. Чтобы разобраться в его махинациях, потребовалось несколько лет. Сам же Ванька, очутившись за решеткой, наладил через приятелей из Сыскного приказа и тюремных сторожей связь с волей, обеспечив себе и в тюрьме вполне сносную жизнь. Он пировал, играл в карты, развлекался с женщинами. Ждал и надеялся, что дело его будет закрыто.

Однако состав служащих московского Сыскного приказа сменился, и у Ваньки не осталось влиятельных покровителей и друзей.

Суд начался в мае 1755 года. Каина приговорили к четвертованию. Но неожиданно смертный приговор был заменен вечной каторгой. Душегубу вырвали ноздри, на лбу и на щеках выжгли слово «воръ» и отправили на каторгу к Балтийскому морю, а затем в Сибирь, где следы его окончательно затерялись.

Вскоре после ссылки Ваньки Каина появились его жизнеописания в нескольких редакциях, под различными заглавиями. Первоначально появилась: «О Ваньке Каине, славном воре и мошеннике, краткая повесть» (1775), короткий абсолютно безграмотный рассказ, перепечатанный впоследствии под заглавием: «История Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками и сумасбродною свадьбою» (1815). Авторство этих «новелл» не установлено, но точно известно, что лично к Каину они отношения не имеют – ловкий вор был абсолютно неграмотным.

Более подробная повесть о лихом разбойнике принадлежит перу Матвея Комарова. Произведение вышло в свет под названием «Обстоятельная и верная история двух мошенников: первого – российского славного вора Ваньки Каина, со всеми его сысками, забавными разными его песнями и портретом его; второго – французского мошенника Картуша[11] и его сотоварищей» (1779).

Некоторые приведенные автором песни давно были известны в народе под именем «каиновых». Но даже непрофессиональный взгляд видит, что многие из них явно литературного происхождения. Количество песен с каждым переизданием менялось от 54 до 64. Некоторые тексты появлялись еще в песеннике М.Д. Чулкова.

Популярность «каиновых песен» обусловлена тем, что в массовом сознании этот сыщик-грабитель воплощает в себе тип народного мошенника, разудалого добра молодца. Он не только грабит, но и забавляется, не только хоронит концы, но и глумится над полицией; речь он держит прибаутками, сказками да присказками, душу отводит в песне… В народных преданиях Ванька Каин выглядит настоящим Робин Гудом, который грабил богатых и помогал бедным, раздавая им золото.

Вот один из «каиновых» хитов, повествующих о его «сумасбродной свадьбе»:

Как у нас ли в каменной Москве,

Кремле во крепком городе,

Что на Красной славной площади,

Учинилася диковинка:

Полюбилась красна девица

Удалому добру молодцу,

Что Ивану ли Осиповичу

По прозванью Ваньке Каину.

Он сзывал ли добрых молодцев,

Молодцев – все голь кабацкую

Во един круг думу думати:

Как бы взять им красну девицу.

Как придумали ту думушку,

Пригадали думу крепкую:

Наряжали Ваньку Каина

В парчовый кафтан с нашивками,

В черну шляпу с позументами,

Нарекали его барином,

Подходили с ним к колясочке —

В ней девица укрывалася,

Что в рядах уж нагулялася,

Отца-мать тут сидя дожидалася.

Молодец ей поклоняется,

Дьячьим сыном называется.

«Ты душа ли, красна девица, —

Говорит ей добрый молодец, —

Твоя матушка и батюшка

С моим батюшком родимым

К нам пешком они пожалуют,

Мне велели проводить тебя

К моей матушке во горницу:

Она дома дожидается».

Красна девица в обман далась,

Повезли ее на мытный двор

На квартиру к Ваньке Каину.

Там девица обесславилась,

Но уж поздно, хоть вспокаялась.

Кто вы, Кирша Данилов?

После успеха песенника Чулкова подобные издания прочно вошли в русский быт.

В 1804 году впервые был издан сборник «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», в который вошли две дюжины «стихотворений, представляющих исключительно богатырские песни, на новые, неизвестные дотоле сюжеты». При втором издании сборника, в 1818 году, тексты «старин» были дополнены тремя десятками новых песен.

Данное издание вполне могло бы остаться незамеченным в потоке себе подобных, но ряд моментов не позволил ему затеряться.

Во-первых, не имеется никаких точных указаний как на личность автора, так и на род его занятий. Одни называют его «поздним скоморохом» (?), хотя, как мы успели выяснить, «игрецы» сгинули за сотню лет до появления первых упоминаний о Кирше Данилове, которые относятся примерно к 1740 году. Другие, обнаружив схожее имя в списках рабочих демидовских заводов (именно во владениях Демидовых был впервые обнаружен список «древних стихотворений»), пытаются провести параллель между «люмпеном» и автором высоконаучного (для того времени) труда. Третьи называют его «казаком»…

Как говорится, дело ясное, что дело темное.

Лингвист Б. Путилов рассказывает: «Вопрос о роли Демидова в создании Сборника требует более тщательного рассмотрения…

Демидов мог заинтересоваться Сборником, о существовании которого ему было сообщено; он мог приобрести рукопись или для него могли снять копию, которую он сохранил. Но этим, надо думать, и ограничилась его роль в создании Сборника.

…В «Древних российских стихотворениях» впервые были объединены в рамках одной книги различные песенные жанры, которые до этого в литературной традиции воспринимались как явления различной природы и разного бытового назначения.

…К текстам былин и песен Кирша Данилов относился с той бережностью, какая отличает подлинного знатока и любителя (а может быть, и хранителя) народной поэзии, когда он становится собирателем.

…Что касается вопроса об участии скоморохов в создании «Сборника Кирши Данилова», то здесь по-прежнему многое остается неясным.

Обычно считают, что именно скоморохов имел в виду Демидов, когда писал исследователю фольклора Миллеру, что он достал песню об Иване Грозном от «сибирских людей», «понеже туды (т. е. в Сибирь) всех разумных дураков посылают, которые прошедшую историю поют на голосу».

«Разумные дураки», – пишет М.К. Азадовский, – могло означать тех потешников-профессионалов, в чей репертуар входило, помимо балагурства и шутовства, и знание серьезных былевых и исторических песен… Такими «разумными дураками», несомненно, с полным правом могли называться лихие молодцы, веселые скоморохи…

Впрочем, выражение Демидова «разумные дураки» пока что не поддается убедительному разъяснению.

…Кто же был создателем этой замечательной книги?

«Древние русские стихотворения» прочно связываются с именем Кирши Данилова. Но личность его и по сей день остается загадкой. В издании 1804 года его имя не упоминалось вовсе. Оно появилось впервые в издании 1818 года – на титульном листе книги и в «Предисловии»: «Сочинитель или, вернее, собиратель древних стихотворений… был некто Кирша (без сомнения, по малороссийскому выговору Кирилл, так же как Павша – Павел) Данилов, вероятно казак, ибо он нередко воспевает подвиги сего храброго войска с особенным восторгом. Имя его было поставлено на первом, теперь уже потерянном листе Древних стихотворений»…Сказанным ограничивается, по существу, фактическая база для изучения вопроса. То же имя (Кирши Данилова) встречается в песне «Да не жаль добра молодца битого – жаль похмельного» («где он сам себя именует Кириллом Даниловичем»).

В.Г. Белинский рассуждал: «Разумеется, смешно и нелепо было бы почитать Киршу Данилова сочинителем древних стихотворений… Все эти стихотворения неоспоримо древние. Начались они, вероятно, во времена татарщины, если не раньше… Потом каждый век и каждый певун или сказочник изменял их по-своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переиначивая старые. Но сильнейшему изменению они подверглись, вероятно, во времена единодержавия в России. И потому отнюдь не удивительно, что удалой казак Кирша Данилов, гуляка праздный, не оставил их совершенно в том виде, как услышал от других. И он имел на это полное право: он был поэт в душе… Некоторые из них могут принадлежать и самому ему, как выше выписанная нами песня «А и не жаль мне-ко битого, грабленого»… В следующей песне, отличающейся глубоким и размашистым чувством тоски и грустной иронии (имеется в виду «песня о Горе»), Кирша является истинным поэтом русским, какой только возможен был на Руси до века Екатерины…»

Большой интерес представляют записанные Киршей Даниловым исторические песни. Их в Сборнике двадцать. Конечно, с точки зрения общего состава русского историко-песенного эпоса это совсем немного. Но все без исключения тексты представляют особую ценность. В Сборнике представлены исторические песни различных стилевых разновидностей жанра: эпические и лироэпические; родственные былинам и близкие к лирическим бытовым; созданные крестьянами, казаками и представителями городских низов. Собиратель проявлял особый интерес к песням, насыщенным историческими фактами, и, как говорилось выше, даже усиливал эту сторону песен. По крайней мере треть всех текстов дает уникальные записи исторических песен.

Внутри отдела юмористических песен можно видеть значительное разнообразие сюжетов, тем, стилей…Это яркие образцы скоморошьей песенной новеллы: сюжеты их, разработанные с удивительным композиционным мастерством, носят откровенно комический характер; персонажи этих песен – хитрые женщины, обманутые мужья, незадачливые любовники – выведены ради полного и явного их осмеяния; блестящее использование комических ситуаций, умелое введение – в целях усиления юмора – смешных деталей (чаще всего бытового порядка), мастерство кратких, законченных психологических характеристик отличает эти песни.

…Как «молодец», он попадает в Москву, в кабак, переносит побои, тюрьму, штраф, наказание кнутом, возвращается домой, и здесь расправу над ним учиняет его тесть Семен Егупьевич. Но и обретая черты «молодца», он сохраняет нечто от кулика – остается «птицей лукавой», перелетающей с места на место. Таков этот живой, удивительно конкретный образ, за трагикомическими злоключениями которого угадывается типическая судьба человека с определенным характером и социальным положением.

В 1804 году впервые был издан сборник «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», в который вошли две дюжины «стихотворений, представляющих исключительно богатырские песни, на новые, неизвестные дотоле сюжеты». При втором издании сборника, в 1818 году, тексты «старин» были дополнены тремя десятками новых песен.

Данное издание вполне могло бы остаться незамеченным в потоке себе подобных, но ряд моментов не позволил ему затеряться.

Во-первых, не имеется никаких точных указаний как на личность автора, так и на род его занятий. Одни называют его «поздним скоморохом» (?), хотя, как мы успели выяснить, «игрецы» сгинули за сотню лет до появления первых упоминаний о Кирше Данилове, которые относятся примерно к 1740 году. Другие, обнаружив схожее имя в списках рабочих демидовских заводов (именно во владениях Демидовых был впервые обнаружен список «древних стихотворений»), пытаются провести параллель между «люмпеном» и автором высоконаучного (для того времени) труда. Третьи называют его «казаком»…

Как говорится, дело ясное, что дело темное.

Лингвист Б. Путилов рассказывает: «Вопрос о роли Демидова в создании Сборника требует более тщательного рассмотрения…

Демидов мог заинтересоваться Сборником, о существовании которого ему было сообщено; он мог приобрести рукопись или для него могли снять копию, которую он сохранил. Но этим, надо думать, и ограничилась его роль в создании Сборника.

…В «Древних российских стихотворениях» впервые были объединены в рамках одной книги различные песенные жанры, которые до этого в литературной традиции воспринимались как явления различной природы и разного бытового назначения.

…К текстам былин и песен Кирша Данилов относился с той бережностью, какая отличает подлинного знатока и любителя (а может быть, и хранителя) народной поэзии, когда он становится собирателем.

…Что касается вопроса об участии скоморохов в создании «Сборника Кирши Данилова», то здесь по-прежнему многое остается неясным.

Обычно считают, что именно скоморохов имел в виду Демидов, когда писал исследователю фольклора Миллеру, что он достал песню об Иване Грозном от «сибирских людей», «понеже туды (т. е. в Сибирь) всех разумных дураков посылают, которые прошедшую историю поют на голосу».

«Разумные дураки», – пишет М.К. Азадовский, – могло означать тех потешников-профессионалов, в чей репертуар входило, помимо балагурства и шутовства, и знание серьезных былевых и исторических песен… Такими «разумными дураками», несомненно, с полным правом могли называться лихие молодцы, веселые скоморохи…

Впрочем, выражение Демидова «разумные дураки» пока что не поддается убедительному разъяснению.

…Кто же был создателем этой замечательной книги?

«Древние русские стихотворения» прочно связываются с именем Кирши Данилова. Но личность его и по сей день остается загадкой. В издании 1804 года его имя не упоминалось вовсе. Оно появилось впервые в издании 1818 года – на титульном листе книги и в «Предисловии»: «Сочинитель или, вернее, собиратель древних стихотворений… был некто Кирша (без сомнения, по малороссийскому выговору Кирилл, так же как Павша – Павел) Данилов, вероятно казак, ибо он нередко воспевает подвиги сего храброго войска с особенным восторгом. Имя его было поставлено на первом, теперь уже потерянном листе Древних стихотворений»…Сказанным ограничивается, по существу, фактическая база для изучения вопроса. То же имя (Кирши Данилова) встречается в песне «Да не жаль добра молодца битого – жаль похмельного» («где он сам себя именует Кириллом Даниловичем»).

В.Г. Белинский рассуждал: «Разумеется, смешно и нелепо было бы почитать Киршу Данилова сочинителем древних стихотворений… Все эти стихотворения неоспоримо древние. Начались они, вероятно, во времена татарщины, если не раньше… Потом каждый век и каждый певун или сказочник изменял их по-своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переиначивая старые. Но сильнейшему изменению они подверглись, вероятно, во времена единодержавия в России. И потому отнюдь не удивительно, что удалой казак Кирша Данилов, гуляка праздный, не оставил их совершенно в том виде, как услышал от других. И он имел на это полное право: он был поэт в душе… Некоторые из них могут принадлежать и самому ему, как выше выписанная нами песня «А и не жаль мне-ко битого, грабленого»… В следующей песне, отличающейся глубоким и размашистым чувством тоски и грустной иронии (имеется в виду «песня о Горе»), Кирша является истинным поэтом русским, какой только возможен был на Руси до века Екатерины…»

Большой интерес представляют записанные Киршей Даниловым исторические песни. Их в Сборнике двадцать. Конечно, с точки зрения общего состава русского историко-песенного эпоса это совсем немного. Но все без исключения тексты представляют особую ценность. В Сборнике представлены исторические песни различных стилевых разновидностей жанра: эпические и лироэпические; родственные былинам и близкие к лирическим бытовым; созданные крестьянами, казаками и представителями городских низов. Собиратель проявлял особый интерес к песням, насыщенным историческими фактами, и, как говорилось выше, даже усиливал эту сторону песен. По крайней мере треть всех текстов дает уникальные записи исторических песен.

Внутри отдела юмористических песен можно видеть значительное разнообразие сюжетов, тем, стилей…Это яркие образцы скоморошьей песенной новеллы: сюжеты их, разработанные с удивительным композиционным мастерством, носят откровенно комический характер; персонажи этих песен – хитрые женщины, обманутые мужья, незадачливые любовники – выведены ради полного и явного их осмеяния; блестящее использование комических ситуаций, умелое введение – в целях усиления юмора – смешных деталей (чаще всего бытового порядка), мастерство кратких, законченных психологических характеристик отличает эти песни.

…Как «молодец», он попадает в Москву, в кабак, переносит побои, тюрьму, штраф, наказание кнутом, возвращается домой, и здесь расправу над ним учиняет его тесть Семен Егупьевич. Но и обретая черты «молодца», он сохраняет нечто от кулика – остается «птицей лукавой», перелетающей с места на место. Таков этот живой, удивительно конкретный образ, за трагикомическими злоключениями которого угадывается типическая судьба человека с определенным характером и социальным положением.

Среди произведений шутливо-комического характера в Сборнике свое несколько особое место занимают две небольшие группы песен (…) юмор в них в значительной степени идет за счет элементов непристойности».

Взвился травник высоко,

Полетел травник далеко;

Залетел травник в Москву,

И нашел в Москве кабачок,

Тот кабачок-то Кручок.

А и тут поймали его,

Били его в…

Посадили его в тюрьму.

Пять недель, пять недель посидел,

Пять алтын, пять алтын заплатил.

И за то его выпустили,

Да кнутом его выстегали,

По рядам его выводили…

«Мин херц» и русская песня

Историк словесности И.Н. Матвеев выдвигает свою оригинальную версию появления на свет песенника: «…Двести лет прошло со времени первой публикации древнейшего собрания русских былин – Сборника Кирши Данилова. Вопрос: кто, когда и зачем собирал эти былины, остается по сию пору нерешенным в русской науке. Собранный не одним поколением ученых материал по теме Сборника позволяет нам с очень большой долей вероятности сделать вывод, что автором (собирателем) этого замечательного памятника древнерусской словесности, равно как и изобретателем собственного псевдонима, был известный сподвижник Петра I Александр Данилович Меншиков, закончивший свою жизнь ссыльным в сибирском городке Березове.

Великие деяния этого человека не укладываются в прокрустово ложе традиционных представлений о сферах деятельности государственного мужа и полководца.

Даже в падении своем Меншиков стал невольным архитектором собственного нерукотворного памятника».

Да, но ведь Меншиков, насколько помнится из школьного курса истории, был неграмотным.

На это ученый аргументированно возражает: «…Я не верю в миф о безграмотности Меншикова. Государственный деятель такого интеллектуального уровня, правая рука просвещенного царя, почетный член Британского королевского общества, свободно владевший немецким языком и вот, оказывается, сподобившийся лишь под копирку выводить свою подпись, – такому, мягко говоря, поверить трудно. В самом Сборнике имеются следы правки Меншикова. Так, явно из его лексикона «крепость Шлюшенбурх» и другая петровская лексика»

В пользу своей версии о причастности бывшего сановника к созданию шедевра Матвеев для начала приводит документально подтвержденные свидетельства общения Меншикова с Акинфием Демидовым.

Обложка песенника 1898 г.

Обложка песенника 1898 г.

Во-вторых, разъясняет, что «традиционное значение имени Кирилл-Кирша есть «владыко, господин», а народная лексика сохранила под формой «кирша» еще и значение «поваленное дерево-великан»…Оба значения наверняка были известны и обыграны Меншиковым при составлении собственного псевдонима.

«Любимец Фортуны, в буквальном смысле попавший из грязи в князи, после смерти своих высоких покровителей в одночасье оказавшийся не у дел по проискам придворной камарильи, в ссылке, в Березове, Меншиков, до конца оставаясь государственным человеком, первым сумел почувствовать значение былин для русской истории и собственноручно сделал для себя их первую запись, – утверждает ученый. – Ноты же добавила, вероятно, старшая дочь Меншикова Мария, которую готовили в невесты государю. Участие в составлении Сборника Марии полностью исключает из первоначального меншиковского варианта образцы так называемого фабричного фольклора. Показательно, что историк Татищев, в свою бытность на Урале слышавший похожие песни, Киршу Данилова не услышал!

По воспоминаниям старожила Березова Матвея Бажанова (1869), Меншиков диктовал детям свои записки, бесследно исчезнувшие потом. История других знаменитых сидельцев Березова косвенно подтверждает факт тесного контакта Меншикова с местным населением и реальное существование его записок. Один из гонителей Меншикова, ссыльный Остерман, по особому распоряжению был уже ограничен в общении с местными жителями, причем специально оговаривалось изъятие у него письменных принадлежностей и бумаги. Опасаясь возможных репрессий, дабы не открылось что-либо о его связях с опальным Меншиковым, осторожный Демидов в начале 40-х гг. снимает копию Сборника, уничтожив оригинал, оставив вместо автографа псевдоним Меншикова – Кирша Данилов.

Сам талантливый человек, дававший рифмованные поучения своим приказчикам, имея при себе профессиональных музыкантов, Демидов распоряжается по образцу первоначального текста Кирши Данилова в одном стиле обработать и музыкальную часть Сборника. Видимо, к тому времени уже в Сборник Кирши-Акинфия попали и образцы фабричного фольклора. Тогда же, вероятно, в канцелярии Демидова появились на белый свет псевдосвидетельства о «кричном мастере» Кирше Данилове. Акинфий, дополнивший Сборник записями с уральских заводов, вероятно, кое-что добавил и от себя. Так, явно собственного сочинения Акинфия песня «О дурне» с намеками на визит полковника Шишкова, не обнаружившего связей Демидовых с Меншиковым. Стихи же «А и не жаль мни Ивана Сутырина» (читай – Ивана Долгорукого («Сутырин»= «Сутягин»), по наветам которого Меншиков оказался в Березове и куда по эстафете угодит вскоре и сам Иван Сутырин), а «только жаль Кирило Даниловича», выражают подлинное отношение Демидова к своему безвременно ушедшему из жизни благодетелю Меншикову и принадлежат также перу Акинфия.

Печальная участь бумаг Меншикова, судя по всему, не миновала и архив Акинфия Демидова. После его смерти в 1745 году Сборник Кирши Данилова был отправлен в сенатский архив, но старший сын Акинфия Прокофий сумел, по-видимому, скопировать отцовский Сборник.

Работая с бумагами по роду службы в начале 70-х гг. ХVIII в., литератор Чулков находит в государственном архиве Сборник Акинфия Демидова, использует для своих «Собраний…» сюжеты из Кирши Данилова и издает под своим именем в 1771–1773 гг. А дальше, вероятно, по инициативе Прокофия, узнавшего отцовский экземпляр в обработке Чулкова, создается та самая «копия копии», которую все мы вот уже 200 лет знаем как Сборник Кирши Данилова»[12].

Великие деяния этого человека не укладываются в прокрустово ложе традиционных представлений о сферах деятельности государственного мужа и полководца.

Даже в падении своем Меншиков стал невольным архитектором собственного нерукотворного памятника».

Да, но ведь Меншиков, насколько помнится из школьного курса истории, был неграмотным.

На это ученый аргументированно возражает: «…Я не верю в миф о безграмотности Меншикова. Государственный деятель такого интеллектуального уровня, правая рука просвещенного царя, почетный член Британского королевского общества, свободно владевший немецким языком и вот, оказывается, сподобившийся лишь под копирку выводить свою подпись, – такому, мягко говоря, поверить трудно. В самом Сборнике имеются следы правки Меншикова. Так, явно из его лексикона «крепость Шлюшенбурх» и другая петровская лексика»

В пользу своей версии о причастности бывшего сановника к созданию шедевра Матвеев для начала приводит документально подтвержденные свидетельства общения Меншикова с Акинфием Демидовым.

Во-вторых, разъясняет, что «традиционное значение имени Кирилл-Кирша есть «владыко, господин», а народная лексика сохранила под формой «кирша» еще и значение «поваленное дерево-великан»…Оба значения наверняка были известны и обыграны Меншиковым при составлении собственного псевдонима.

«Любимец Фортуны, в буквальном смысле попавший из грязи в князи, после смерти своих высоких покровителей в одночасье оказавшийся не у дел по проискам придворной камарильи, в ссылке, в Березове, Меншиков, до конца оставаясь государственным человеком, первым сумел почувствовать значение былин для русской истории и собственноручно сделал для себя их первую запись, – утверждает ученый. – Ноты же добавила, вероятно, старшая дочь Меншикова Мария, которую готовили в невесты государю. Участие в составлении Сборника Марии полностью исключает из первоначального меншиковского варианта образцы так называемого фабричного фольклора. Показательно, что историк Татищев, в свою бытность на Урале слышавший похожие песни, Киршу Данилова не услышал!

По воспоминаниям старожила Березова Матвея Бажанова (1869), Меншиков диктовал детям свои записки, бесследно исчезнувшие потом. История других знаменитых сидельцев Березова косвенно подтверждает факт тесного контакта Меншикова с местным населением и реальное существование его записок. Один из гонителей Меншикова, ссыльный Остерман, по особому распоряжению был уже ограничен в общении с местными жителями, причем специально оговаривалось изъятие у него письменных принадлежностей и бумаги. Опасаясь возможных репрессий, дабы не открылось что-либо о его связях с опальным Меншиковым, осторожный Демидов в начале 40-х гг. снимает копию Сборника, уничтожив оригинал, оставив вместо автографа псевдоним Меншикова – Кирша Данилов.

Сам талантливый человек, дававший рифмованные поучения своим приказчикам, имея при себе профессиональных музыкантов, Демидов распоряжается по образцу первоначального текста Кирши Данилова в одном стиле обработать и музыкальную часть Сборника. Видимо, к тому времени уже в Сборник Кирши-Акинфия попали и образцы фабричного фольклора. Тогда же, вероятно, в канцелярии Демидова появились на белый свет псевдосвидетельства о «кричном мастере» Кирше Данилове. Акинфий, дополнивший Сборник записями с уральских заводов, вероятно, кое-что добавил и от себя. Так, явно собственного сочинения Акинфия песня «О дурне» с намеками на визит полковника Шишкова, не обнаружившего связей Демидовых с Меншиковым. Стихи же «А и не жаль мни Ивана Сутырина» (читай – Ивана Долгорукого («Сутырин»= «Сутягин»), по наветам которого Меншиков оказался в Березове и куда по эстафете угодит вскоре и сам Иван Сутырин), а «только жаль Кирило Даниловича», выражают подлинное отношение Демидова к своему безвременно ушедшему из жизни благодетелю Меншикову и принадлежат также перу Акинфия.

Печальная участь бумаг Меншикова, судя по всему, не миновала и архив Акинфия Демидова. После его смерти в 1745 году Сборник Кирши Данилова был отправлен в сенатский архив, но старший сын Акинфия Прокофий сумел, по-видимому, скопировать отцовский Сборник.

Работая с бумагами по роду службы в начале 70-х гг. ХVIII в., литератор Чулков находит в государственном архиве Сборник Акинфия Демидова, использует для своих «Собраний…» сюжеты из Кирши Данилова и издает под своим именем в 1771–1773 гг. А дальше, вероятно, по инициативе Прокофия, узнавшего отцовский экземпляр в обработке Чулкова, создается та самая «копия копии», которую все мы вот уже 200 лет знаем как Сборник Кирши Данилова»[12].

Русская баллада

В 1778 году английский путешественник Уильям Кокс писал о России: «Ямщики поют не переставая от начала станции до конца; солдаты поют, выступая в поход; крестьяне поют чуть ли не за всяким делом; кабаки оглашаются песнями; не раз, среди вечерней тишины, слышал я, как неслись песни из окрестных деревень».

Неудивительно, что на долю первых сборников выпал оглушительный успех, который побудил многих других ученых-фольклористов и простых энтузиастов глубже и глубже разрабатывать тему.

В 1776–1779 гг. появились три части первого нотного сборника русских народных песен В.Ф. Трутовского. В начале 1780-х годов вышли пять тетрадей «Собрания наилучших российских песен», подготовленных Ф. Мейером.

Адресаты этих сборников и сферы бытования песен чрезвычайно расширились.

Газеты пестрели объявлениями о продаже песен. В целях рекламы подробнейшим образом перечислялись жанры на все случаи жизни и на все возможные вкусы покупателей.

«Санкт-Петербургские ведомости» (№ 75, 1786 г.) сообщали:

«На Сенной от Гороховой улицы во втором доме над железными лавками продаются:…»Солдатская прощальная песня, 25 к…»

«На Никольской улице, возле Казанского собора, в книжной лавке под № 2 вступили в продажу вновь вышедшие книги: «…Собрание новейшее Российских песен, любовных, нежных, городских, пастушьих, простонародных, святошных, свадебных, хороводных, театральных, цыганских, малороссийских, военных, сатирических и нравоучительных, в 2 частях, в переплете, цена 150 коп.».

«Газетные объявления перечисляли около 40 «жанров», помещенных в различных сборниках песен. Приведем этот перечень разновидностей песен, представленных в объявлениях «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей», в алфавитном порядке: аллегорические, анакреонтические, веселые, военные, выговорные, городские, деревенские, духовные, застольные, издевочные, казацкие, критические, любовные, маскарадные, малороссийские, нежные, нравоучительные, пастушьи, площадные, печальные, плясовые, протяжные, простые, подблюдные, простонародные, рекрутские, сатирические, столовые, светские, свадебные, святошные, солдатские, театральные, ухарские, хороводные, цыганские, шуточные.

…Книжная поэзия и острая частушка, горькая жалоба и лихая удаль – все находило свое выражение в песне.

Интенсивность социальной и художественной жизни песни в России XVIII века, особенно к концу столетия, рисует образ страны, для которой песня была едва ли не главной сферой художественного творчества, отражавшей мысли и чаяния своего времени», – резюмирует музыковед М.Г. Рыцарева.

Параллельно с изданиями отчасти научного характера начиная с третьей четверти XIX столетия на рынок обрушивается лавина сборников, нацеленных исключительно на увеселение и развлечение почтенной (и не очень) публики.

Вот названия нескольких: «Русский пикантный комик и рассказчик. Предлагается любителям к изучению комичных и юмористичных ролей с приложением арий, куплетов и шансонеток… Новосовременные комики и рассказы в карикатурных картинах, дуэты и арии со сценами на новый лад, куплеты и шансонетки по последней моде» (1879) или «Сборник куплетов «Веселый друг в критическую минуту». В VIII частях. Оперы-оперетки-монологи и стихотворения – комические куплеты и еврейские песни-шансонетки, цыганские и русские романсы, малороссийские песни (1897).

Неудивительно, что на долю первых сборников выпал оглушительный успех, который побудил многих других ученых-фольклористов и простых энтузиастов глубже и глубже разрабатывать тему.

В 1776–1779 гг. появились три части первого нотного сборника русских народных песен В.Ф. Трутовского. В начале 1780-х годов вышли пять тетрадей «Собрания наилучших российских песен», подготовленных Ф. Мейером.

Адресаты этих сборников и сферы бытования песен чрезвычайно расширились.

Газеты пестрели объявлениями о продаже песен. В целях рекламы подробнейшим образом перечислялись жанры на все случаи жизни и на все возможные вкусы покупателей.

«Санкт-Петербургские ведомости» (№ 75, 1786 г.) сообщали:

«На Сенной от Гороховой улицы во втором доме над железными лавками продаются:…»Солдатская прощальная песня, 25 к…»

«На Никольской улице, возле Казанского собора, в книжной лавке под № 2 вступили в продажу вновь вышедшие книги: «…Собрание новейшее Российских песен, любовных, нежных, городских, пастушьих, простонародных, святошных, свадебных, хороводных, театральных, цыганских, малороссийских, военных, сатирических и нравоучительных, в 2 частях, в переплете, цена 150 коп.».

«Газетные объявления перечисляли около 40 «жанров», помещенных в различных сборниках песен. Приведем этот перечень разновидностей песен, представленных в объявлениях «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей», в алфавитном порядке: аллегорические, анакреонтические, веселые, военные, выговорные, городские, деревенские, духовные, застольные, издевочные, казацкие, критические, любовные, маскарадные, малороссийские, нежные, нравоучительные, пастушьи, площадные, печальные, плясовые, протяжные, простые, подблюдные, простонародные, рекрутские, сатирические, столовые, светские, свадебные, святошные, солдатские, театральные, ухарские, хороводные, цыганские, шуточные.

…Книжная поэзия и острая частушка, горькая жалоба и лихая удаль – все находило свое выражение в песне.

Интенсивность социальной и художественной жизни песни в России XVIII века, особенно к концу столетия, рисует образ страны, для которой песня была едва ли не главной сферой художественного творчества, отражавшей мысли и чаяния своего времени», – резюмирует музыковед М.Г. Рыцарева.

* * *

Во второй половине XIX века выходят песенники Сахарова, Киреевского, Рыбникова, Григорьева… Венцом этой деятельности стало появление беспрецедентного по объему труда А.И. Соболевского «Великорусские народные песни». С 1895 по 1902 г. вышло семь огромных томов, включивших в себя тысячи (!) произведений.Параллельно с изданиями отчасти научного характера начиная с третьей четверти XIX столетия на рынок обрушивается лавина сборников, нацеленных исключительно на увеселение и развлечение почтенной (и не очень) публики.

Вот названия нескольких: «Русский пикантный комик и рассказчик. Предлагается любителям к изучению комичных и юмористичных ролей с приложением арий, куплетов и шансонеток… Новосовременные комики и рассказы в карикатурных картинах, дуэты и арии со сценами на новый лад, куплеты и шансонетки по последней моде» (1879) или «Сборник куплетов «Веселый друг в критическую минуту». В VIII частях. Оперы-оперетки-монологи и стихотворения – комические куплеты и еврейские песни-шансонетки, цыганские и русские романсы, малороссийские песни (1897).