— Молодец!

Фома тяжело облокотился о борт, что-то его угнетало. Помолчав, он высказался напрямик:

— Этот Глеб... не подкатывается к Лизе, как думаешь?

— Он ей никогда не понравится! — решительно заявил я.

— Никогда?

— Нет.

— А кто ей может понравиться? Скажи мне, друг, со всей мужской прямотой.

И я сказал с мужской прямотой:

— Мальшет!

В лице Фомы что-то дрогнуло, словно я его ударил. Он в замешательстве вытер рукавом брызги воды на щеках.

— С Мальшетом мне не равняться, — горько проговорил он. Потрепав меня по плечу, Фома морской походкой — чуть вразвалку — направился к капитанской рубке и угрюмо стал за штурвал, отстранив старшего рулевого.

Я тут же раскаялся в своих словах. Зачем расстроил человека! Ну кто меня за язык тянул? Не мужская, а дурацкая это прямота. И какое я имею право говорить за сестру? Мальшет, возможно, любит другую, и я просто ставлю Лизу в неловкое положение. Я готов был откусить себе язык.

Мне было так досадно, что, не в силах больше оставаться наедине с самим собой, я подсел к ловцам. Они сидели кружком вокруг Ивана Матвеича, прямо на палубе, и слушали его истории. Правда, рассказывал он очень интересно, я даже пожалел, что не было Мальшета.

... В тихую погоду невдалеке от устья Куры не раз видели в воде остатки каких-то зданий. Рыбаки очень не любят это место и зовут его «чёртово городище». Учёные не раз искали городище, но так и не нашли. Самому Ивану Матвеичу не довелось видеть затопленных зданий, но он встречал людей, которые их видели, — рассказам их можно верить. А вот затопленную крепость на западном побережье Каспия он сам видел и даже нырял, чтоб получше рассмотреть, — стены замечательно сохранились.

Водолазы, которые там работали, рассказывали, что никаких ценностей не находили, не было и скелетов, значит, Каспий наступал постепенно, пока крепость не оказалась под водой. Водолазы уверяли, что по дну моря проходит хорошо сохранившаяся, выложенная камнем дорога от крепости к берегу.

— Матвеич, расскажи ещё что-нибудь, — попросили его ловцы.

Иван Матвеич покачал головой, набивая трубку табачком из кисета. Видно было, что он высоко ценил себя как рассказчика и не хотел обесценивать свои истории частым повторением.

Фома вышел из рубки и стал пытливо вглядываться в горизонт. На вершине мачты давно уже расположился поудобнее наблюдатель, обхватив мачту руками, и пристально рассматривал море — искал косяк. «Альбатрос» был разведчиком, остальные суда килечной экспедиции остались далеко позади.

— Кильки все нет, — сказал Ефимка, подходя ко мне. Но тут послышался рокот воздушных моторов.

— Самолёт! — закричали ловцы. Все оживились, повеселели.

Приблизившись, самолёт-амфибия стал медленно кружить над морем, выискивая косяк. Раз он пролетел совсем низко над судном, на бреющем полёте, и я узнал Глеба. Его бортмеханик помахал нам рукой и что-то весело крикнул. Выровняв самолёт, Глеб то уводил его к самому горизонту, то возвращался назад; устремив глаза к воде, пилоты настойчиво искали рыбу. И вдруг, положив амфибию на левый борт, Глеб стал чертить по небу резкие круги. Это был сигнал: килька найдена!

Фома повёл судно за самолётом. За ними быстро пошли и все остальные суда, стреляя в воздух дымными кругами, словно делали Глебу салют.

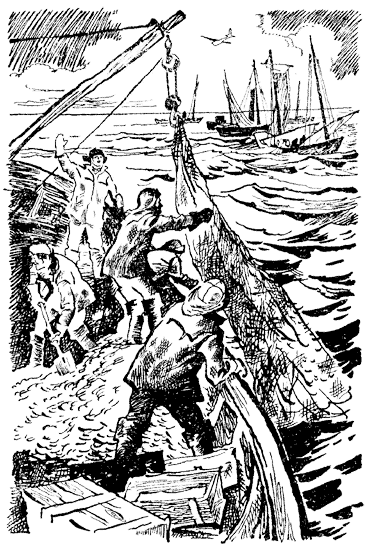

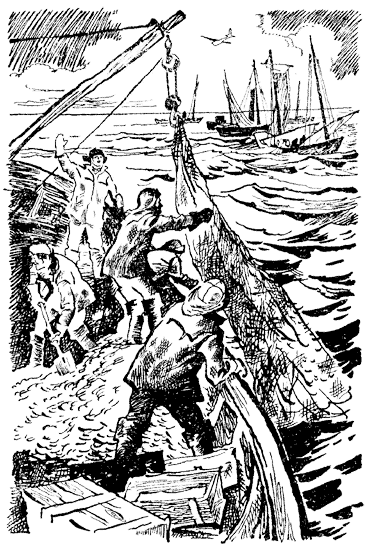

Скоро и наблюдатели увидели косяк. Спустили два подчалка. Ловцы, проворно сбрасывая сеть, окружили косяк. И тут пошло «столпотворение вавилонское», как выразился Ефимка. Не успели сбросить сеть, как она уже провисла от огромного множества кильки. Ловцы в зюйдвестках, резиновых сапогах и перчатках подхватывали сеть и тянули, мы с Ефимкой — тоже.

— Для почина хватит! — крикнул Иван Матвеич.

Сеть подняли и развязали. У меня в глазах зарябило— так сверкала на солнце трепещущая килька. Когда её стали ссыпать в ящик для рассола, словно опаловое сияние поднялось — мельчайшие брызги воды, взметённые вверх ударами тысяч хвостиков. Но Иван Матвеич взял лопату и спокойно, «домовито» разбросал соль. Килька сразу и замерла.

Во второй сети кильки было уже больше, а в третьей ещё больше. Нас всех охватил такой азарт, что мы забыли обо всём на свете. Трудились все — от капитана Фомы до поварихи тёти Насти. Движения стали такими слаженными, будто мы раз сто репетировали перед этим. Вот только что опустили сеть — и уже тянут её обратно. Тяжело провисающая под трепыхающейся килькой — там её кишмя кишит — сеть дружно и весело, под шуточки ловцов подхватывается, и килька быстро выгружается в плоские ящики, где её солят и перемешивают, а затем складывают в ящики. Ящики забивают досками и сносят на бак. Забивала тётя Настя, как мужик, а мы с Ефимкой носили. Ящики тяжёлые, по двадцати пяти килограммов, но мы сгоряча не чувствовали тяжести. Носились с ящиками, словно в них был пух. Скоро мы так загрузили палубу, что еле оставалось место пройти.

Фома велел грузить в трюм. Он был очень доволен.

— Давно такого улова не было, кто-то удачливый здесь есть... — И он посмотрел на меня.

Мы поработали ещё часа два, и Фома скомандовал:

— Отбой!

Плохое настроение его прошло.

Счастливо улыбаясь, заморённые, вспотевшие ловцы стали рассаживаться у ящиков с килькой.

Другие суда ещё ловили. Самолёт, пикируя и снова легко, по-птичьи, взлетая вверх, «наводил» на кильку то одно, то другое судно, как хозяин, распределяя косяки между рыбаками. Я вспомнил о «почерке» в воздухе. Никакой нервозности в «почерке» Глеба я, не видел. Казалось, уверенно хозяйничал он в небе, и ловцы это заметили. Покуривая, они стали хвалить Львова: «Молодец, умелый, ловкий! Хорошо на косяки наводит».

Я невольно тогда подумал, что, должно быть, такая работа даёт Глебу огромное моральное удовлетворение. И вдруг вспомнил другое. Однажды зимой попалось мне на глаза его письмо к Лизе, она его забыла на постели, и несколько строк я невольно пробежал глазами. Вот что писал Глеб: «Самые заветные мечты мои потерпели крах. Вместо настоящего дела — поиски кильки».

Но ведь каспийские лётчики не только кильку ищут. Они ведут разведку тюленей и крупной рыбы, в любую погоду держат связь, спасают ловцов, попавших на дрейфующие льдины. Все их существование — бесконечная борьба со стихией за жизнь рыбака. Летом в синем просторе и зимой в туман, снегопад, гололедицу, бурю они пересекают Каспий по всем направлениям. Море разбивается на квадраты, и они метр за метром ищут с воздуха попавших в относ рыбаков. Как же надо было не любить, а презирать дело своей жизни, чтоб свести его сущность к самому малому — «искать кильку»! Верно, душа его ныла и трепетала, как эта самая килька, попавшая в сеть, что он не Валерий Чкалов, не Громов, не Водопьянов. Ох как хотелось ему подвигов, славы! Собственно, каспийские лётчики каждый день творили подвиги, но они считали это просто работой.

Мне не хотелось думать о Глебе. Прислонившись ноющей спиной к борту, я стал слушать ловцов. Как они ни устали, но тут же пошли рассказывать всякие истории про относы, крушения, про то, как их не раз выручали пилоты. Теперь, когда я поработал вместе с ними, все точно роднее мне стали, ближе. Но у меня ещё ныло сердце, что я попусту расстроил Фому, и я пошёл его искать.

Фома был там, где положено находиться смотрящим вперёд, — за штурвалом. Я вспомнил лоцию, которую знал чуть не наизусть: «Также должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперёд помещались на корабле в таких местах, где корабельный шум наименее мешал бы слышать звук туманного сигнала. Звук сигнала, не слышный с палубы, бывает слышен, если подняться несколько над палубой».

Я остановился в нерешительности возле Фомы.

— Садись, — коротко бросил Фома. Я присел на пороге рубки.

— Думаешь ли ты, что Мальшет будет больше любить Лизу, чем я? — спросил тихо Фома. Он был как маньяк. Лиза застила ему весь свет.

— Нет, не думаю! — искренне отвечал я.

— Дело в том, что я... все равно без Лизы не могу жить, — ещё тише проговорил Фома. — Хоть бы и с Мальшетом, но я буду за неё бороться.

Я издал какое-то невнятное восклицание, и мы замолкли.

Тем временем чернильная опустилась тьма. Искрясь тусклым фосфорическим светом, шумели волны под бортами судёнышка. Мерное поскрипывание навевало сон, да и усталость сказывалась.

Вдруг судно наполнилось шорохом, вздохами, скрипом и словно кто-то, не открывая рта, запел без слов — ветер пел в снастях.

Глава шестая

Фома тяжело облокотился о борт, что-то его угнетало. Помолчав, он высказался напрямик:

— Этот Глеб... не подкатывается к Лизе, как думаешь?

— Он ей никогда не понравится! — решительно заявил я.

— Никогда?

— Нет.

— А кто ей может понравиться? Скажи мне, друг, со всей мужской прямотой.

И я сказал с мужской прямотой:

— Мальшет!

В лице Фомы что-то дрогнуло, словно я его ударил. Он в замешательстве вытер рукавом брызги воды на щеках.

— С Мальшетом мне не равняться, — горько проговорил он. Потрепав меня по плечу, Фома морской походкой — чуть вразвалку — направился к капитанской рубке и угрюмо стал за штурвал, отстранив старшего рулевого.

Я тут же раскаялся в своих словах. Зачем расстроил человека! Ну кто меня за язык тянул? Не мужская, а дурацкая это прямота. И какое я имею право говорить за сестру? Мальшет, возможно, любит другую, и я просто ставлю Лизу в неловкое положение. Я готов был откусить себе язык.

Мне было так досадно, что, не в силах больше оставаться наедине с самим собой, я подсел к ловцам. Они сидели кружком вокруг Ивана Матвеича, прямо на палубе, и слушали его истории. Правда, рассказывал он очень интересно, я даже пожалел, что не было Мальшета.

... В тихую погоду невдалеке от устья Куры не раз видели в воде остатки каких-то зданий. Рыбаки очень не любят это место и зовут его «чёртово городище». Учёные не раз искали городище, но так и не нашли. Самому Ивану Матвеичу не довелось видеть затопленных зданий, но он встречал людей, которые их видели, — рассказам их можно верить. А вот затопленную крепость на западном побережье Каспия он сам видел и даже нырял, чтоб получше рассмотреть, — стены замечательно сохранились.

Водолазы, которые там работали, рассказывали, что никаких ценностей не находили, не было и скелетов, значит, Каспий наступал постепенно, пока крепость не оказалась под водой. Водолазы уверяли, что по дну моря проходит хорошо сохранившаяся, выложенная камнем дорога от крепости к берегу.

— Матвеич, расскажи ещё что-нибудь, — попросили его ловцы.

Иван Матвеич покачал головой, набивая трубку табачком из кисета. Видно было, что он высоко ценил себя как рассказчика и не хотел обесценивать свои истории частым повторением.

Фома вышел из рубки и стал пытливо вглядываться в горизонт. На вершине мачты давно уже расположился поудобнее наблюдатель, обхватив мачту руками, и пристально рассматривал море — искал косяк. «Альбатрос» был разведчиком, остальные суда килечной экспедиции остались далеко позади.

— Кильки все нет, — сказал Ефимка, подходя ко мне. Но тут послышался рокот воздушных моторов.

— Самолёт! — закричали ловцы. Все оживились, повеселели.

Приблизившись, самолёт-амфибия стал медленно кружить над морем, выискивая косяк. Раз он пролетел совсем низко над судном, на бреющем полёте, и я узнал Глеба. Его бортмеханик помахал нам рукой и что-то весело крикнул. Выровняв самолёт, Глеб то уводил его к самому горизонту, то возвращался назад; устремив глаза к воде, пилоты настойчиво искали рыбу. И вдруг, положив амфибию на левый борт, Глеб стал чертить по небу резкие круги. Это был сигнал: килька найдена!

Фома повёл судно за самолётом. За ними быстро пошли и все остальные суда, стреляя в воздух дымными кругами, словно делали Глебу салют.

Скоро и наблюдатели увидели косяк. Спустили два подчалка. Ловцы, проворно сбрасывая сеть, окружили косяк. И тут пошло «столпотворение вавилонское», как выразился Ефимка. Не успели сбросить сеть, как она уже провисла от огромного множества кильки. Ловцы в зюйдвестках, резиновых сапогах и перчатках подхватывали сеть и тянули, мы с Ефимкой — тоже.

— Для почина хватит! — крикнул Иван Матвеич.

Сеть подняли и развязали. У меня в глазах зарябило— так сверкала на солнце трепещущая килька. Когда её стали ссыпать в ящик для рассола, словно опаловое сияние поднялось — мельчайшие брызги воды, взметённые вверх ударами тысяч хвостиков. Но Иван Матвеич взял лопату и спокойно, «домовито» разбросал соль. Килька сразу и замерла.

Во второй сети кильки было уже больше, а в третьей ещё больше. Нас всех охватил такой азарт, что мы забыли обо всём на свете. Трудились все — от капитана Фомы до поварихи тёти Насти. Движения стали такими слаженными, будто мы раз сто репетировали перед этим. Вот только что опустили сеть — и уже тянут её обратно. Тяжело провисающая под трепыхающейся килькой — там её кишмя кишит — сеть дружно и весело, под шуточки ловцов подхватывается, и килька быстро выгружается в плоские ящики, где её солят и перемешивают, а затем складывают в ящики. Ящики забивают досками и сносят на бак. Забивала тётя Настя, как мужик, а мы с Ефимкой носили. Ящики тяжёлые, по двадцати пяти килограммов, но мы сгоряча не чувствовали тяжести. Носились с ящиками, словно в них был пух. Скоро мы так загрузили палубу, что еле оставалось место пройти.

Фома велел грузить в трюм. Он был очень доволен.

— Давно такого улова не было, кто-то удачливый здесь есть... — И он посмотрел на меня.

Мы поработали ещё часа два, и Фома скомандовал:

— Отбой!

Плохое настроение его прошло.

Счастливо улыбаясь, заморённые, вспотевшие ловцы стали рассаживаться у ящиков с килькой.

Другие суда ещё ловили. Самолёт, пикируя и снова легко, по-птичьи, взлетая вверх, «наводил» на кильку то одно, то другое судно, как хозяин, распределяя косяки между рыбаками. Я вспомнил о «почерке» в воздухе. Никакой нервозности в «почерке» Глеба я, не видел. Казалось, уверенно хозяйничал он в небе, и ловцы это заметили. Покуривая, они стали хвалить Львова: «Молодец, умелый, ловкий! Хорошо на косяки наводит».

Я невольно тогда подумал, что, должно быть, такая работа даёт Глебу огромное моральное удовлетворение. И вдруг вспомнил другое. Однажды зимой попалось мне на глаза его письмо к Лизе, она его забыла на постели, и несколько строк я невольно пробежал глазами. Вот что писал Глеб: «Самые заветные мечты мои потерпели крах. Вместо настоящего дела — поиски кильки».

Но ведь каспийские лётчики не только кильку ищут. Они ведут разведку тюленей и крупной рыбы, в любую погоду держат связь, спасают ловцов, попавших на дрейфующие льдины. Все их существование — бесконечная борьба со стихией за жизнь рыбака. Летом в синем просторе и зимой в туман, снегопад, гололедицу, бурю они пересекают Каспий по всем направлениям. Море разбивается на квадраты, и они метр за метром ищут с воздуха попавших в относ рыбаков. Как же надо было не любить, а презирать дело своей жизни, чтоб свести его сущность к самому малому — «искать кильку»! Верно, душа его ныла и трепетала, как эта самая килька, попавшая в сеть, что он не Валерий Чкалов, не Громов, не Водопьянов. Ох как хотелось ему подвигов, славы! Собственно, каспийские лётчики каждый день творили подвиги, но они считали это просто работой.

Мне не хотелось думать о Глебе. Прислонившись ноющей спиной к борту, я стал слушать ловцов. Как они ни устали, но тут же пошли рассказывать всякие истории про относы, крушения, про то, как их не раз выручали пилоты. Теперь, когда я поработал вместе с ними, все точно роднее мне стали, ближе. Но у меня ещё ныло сердце, что я попусту расстроил Фому, и я пошёл его искать.

Фома был там, где положено находиться смотрящим вперёд, — за штурвалом. Я вспомнил лоцию, которую знал чуть не наизусть: «Также должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперёд помещались на корабле в таких местах, где корабельный шум наименее мешал бы слышать звук туманного сигнала. Звук сигнала, не слышный с палубы, бывает слышен, если подняться несколько над палубой».

Я остановился в нерешительности возле Фомы.

— Садись, — коротко бросил Фома. Я присел на пороге рубки.

— Думаешь ли ты, что Мальшет будет больше любить Лизу, чем я? — спросил тихо Фома. Он был как маньяк. Лиза застила ему весь свет.

— Нет, не думаю! — искренне отвечал я.

— Дело в том, что я... все равно без Лизы не могу жить, — ещё тише проговорил Фома. — Хоть бы и с Мальшетом, но я буду за неё бороться.

Я издал какое-то невнятное восклицание, и мы замолкли.

Тем временем чернильная опустилась тьма. Искрясь тусклым фосфорическим светом, шумели волны под бортами судёнышка. Мерное поскрипывание навевало сон, да и усталость сказывалась.

Вдруг судно наполнилось шорохом, вздохами, скрипом и словно кто-то, не открывая рта, запел без слов — ветер пел в снастях.

Глава шестая

МОРЕ И НЕБО

Домой мы возвратились под утро, уж очень переполнили «Альбатрос» рыбой. Солнце ещё не взошло, но стоявшие на высоких сваях домишки, словно аисты на длинных ногах, уже порозовели от невидимого, но близкого солнца.

Меня с нетерпением ждала на берегу сестра. Когда я сошёл на влажный, похолодевший за ночь песок, она так и бросилась мне на шею.

— В целости и сохранности твой братец, — прогудел Иван Матвеич, радостно подходя к Лизе.

Очень он её любил. Он не раз говаривал мне, что самое его закадычное желание, чтоб Фома женился на Лизе.

От счастливого оживления, что такой удачный улов, он казался сегодня совсем молодым, хотя голова его была лыса и несколько глубоких морщин пересекали продублённую морскими ветрами кожу. У него было очень плохое зрение после контузии, и, чтоб видеть предмет или человека, он вынужден был к нему наклоняться. А когда-то Иван Матвеич был одним из лучших лоцманов на Каспийском море — до войны, когда Аграфена была ещё его женой.

— Никогда ещё так не везло, — весело сказал он Лизе, — перегрузили судно, еле дотянулись. Это Яша такой везучий.

— Так это же суеверие, как вам не совестно, Иван Матвеич, — смеясь возразила Лиза, но подошедшие ловцы стали доказывать, что я везучий и что из-за меня такой улов. Некоторые просто шутили, а иные действительно так думали.

Подошёл и Фома, но он смотрел куда-то в сторону, и я вдруг его глазами увидел стоявшего неподалёку Глеба и понял, что они вместе с Лизой ждали меня у моря всю ночь. По их лицам незаметно было, чтоб они хотели спать. Значит, не скучали.

Мы попрощались с Фомой и втроём пошли посёлком, совсем пустынным в этот ранний утренний час. Лиза вела наш старенький велосипед, из чего я заключил, что она побывала дома. Ловцы быстро рассеялись по домам, спешили отоспаться после тяжёлого лова.

Незаметно оглянувшись, я увидел прячущегося за рыбным складом Фому. Сердце у меня заколотилось: я понял, что ожидает Глеба. Может, надо было его предупредить? Но я, как брат, тоже был кое-чем взбешён.

Лиза серьёзно посмотрела на меня — не угадала она на этот раз моих мыслей — и, остановившись, протянула Глебу руку.

— Здесь мы попрощаемся, — сказала она.

— К четырём будьте готовы! — напомнил о чём-то Глеб.

— Да. Спасибо.

Глеб пошёл, несколько раз оглянувшись на Лизу. Сегодняшним утром он казался ещё красивее обычного. Как это бывает у некоторых блондинов, его кожа совсем не поддавалась загару, только розовела. Теперь он не походил на чахоточного — разве самую малость.

Я торопливо сел на велосипед, устроив впереди себя, на раме, сестру, и изо всей силы начал нажимать на педали. Ветер засвистел. Я старался думать о чем-нибудь другом — боялся, что Лизе передадутся мои мысли (у нас с ней это часто бывает) и она пожелает вернуться и не допустит...

Но, на свою беду, сестра была слишком занята своими мыслями, чтобы ещё ловить мои.

— Знаешь, Янька, начальник авиаразведки разрешил захватить нас с собой. Мы летим в Астрахань — ты и я.

— Зачем? — испугался я.

— У меня же начинается отпуск. Все договорено, меня заменят, почему же не побывать в городе?

— Но я приступил к работе.

— Ты обещал через месяц, а месяц ещё не прошёл. Приедем, тогда начнёшь работать.

Я вдруг понял, что у Лизы всё было обдумано заранее— она списалась с Глебом!...

— Лиза, ты знала все это заранее? — спросил я обидчиво.

— Д-аа... — неохотно призналась сестра.

— Какая ты скрытная!

— А вдруг бы он не приехал...

Он — это был Глеб! Если у меня и были какие угрызения совести — ведь всё же я поступал не по-комсомольски, — то они теперь начисто исчезли. Лиза, как всегда, поняла меня без слов.

— Почему ты его так невзлюбил?

— Ну, какой-то он...

— Какой?

— Хочет быть героем, а кишка слаба.

— А ты бы не захотел стать героем?

— Наверное бы захотел.

— Ну вот...

В голосе её была укоризна, и я не нашёлся что возразить. Пока мы добирались домой, то на велосипеде, то пешком, я все размышлял об этом.

Каждый из нас не прочь стать героем. Почему же мне так противно это в Глебе? Слабость, захотевшая стать силой, трусость — мужеством. Но это как раз очень хорошо! Почему всё ж таки противно? Не знаю по какой ассоциации я вспомнил Павлушку Рыжова с его стремлением властвовать. Его жизненная цель — добиться во что бы то ни стало командной должности. Я понимаю, можно мечтать стать лётчиком, моряком, артистом, учителем, врачом, верхолазом, или трактористом, или там кем угодно, но мечтать о том, что ты будешь, как твой дядя, «областного масштаба», — в этом было что-то донельзя гнусное, противоестественное. Когда Михаил Васильевич Водопьянов совершал свой трудный перелёт над Ледовитым океаном, рискуя жизнью, чтобы достичь Северного полюса, разве о звании он думал в ту ночь? Разве о звании думает Мальшет, поставивший целью своей жизни добиться регулирования уровня Каспия? Даже проект дамбы, любовно выполненный им, носит теперь имя другого учёного.

«Простак в жизни!» — сказал о Мальшете с явным пренебрежением Глеб. Он-то не был простаком.

Дома мы быстро собрались и прилегли немного отдохнуть. Я уснул в тот момент, когда клал голову на подушку.

Разбудила меня Лиза, уже одетая в серое пёстренькое платье и такой же точно жакет, свежая, разрумянившаяся, весёлая. Светло-серые глаза её так и лучились от предстоящего удовольствия.

— Вставай, Янька, нам надо ещё успеть пообедать, — торопила она. — С минуты на минуту будет Глеб.

Я чуть не подавился от смеха щами, вдруг представив, в каком виде появится сейчас Глеб перед Лизой. Я-то знал, в каком...

— В Астрахани сейчас Мальшет. И Иван Владимирович, — оживлённо сообщила сестра.

Я очень обрадовался.

— Мы их найдём?

— Обязательно. В Астрахани идёт совещание по проблеме Каспия. Вот бы нам туда попасть. Как интересно!

— Да, очень... — Я опять засмеялся. Лиза посмотрела на меня с удивлением.

Только мы пообедали, как послышался рокот самолёта, и мы стремглав выскочили наружу. Небольшой самолёт, похожий на серебряную рыбку с прозрачным хвостовым оперением, описывал большой размашистый круг. Показался улыбающийся Охотин в кожаном шлеме, за ним выглядывал бортмеханик. Ещё минута, и, замедляя бег, амфибия уже катилась по песку.

Веснушчатый, синеглазый, стриженный наголо бортмеханик Костя помог нам погрузить чемодан. — А где Глеб? — с некоторым разочарованием спросила сестра.

Бортмеханик хихикнул и тут же закашлялся под строгим взглядом Охотина.

— Вылетел по срочному заданию, — сдерживая улыбку, объяснил Охотин.

С момента, когда мы уселись на пассажирские места (их всего два и было) и самолёт побежал вперёд, слегка подпрыгивая на неровностях, а затем плавно устремился ввысь, чувство реальности происходящего оставило меня. Как в счастливом сне прильнул я к прохладному стеклу окна.

Под крылом глубоко внизу пенилось белыми барашками море. Быстро уходила назад песчаная коса с параллельными улицами посёлка Бурунного — каждый дом меньше спичечной коробки, — мелькнул в песках старый маяк и скрылся. Скрылись и посёлок и берег. Остались только море и небо. Что-то сдавило мне горло — радость, упоение. Я крепко схватил сестру за руку, что-то крича от восторга. Она понимающе кивнула. Глубина — больше ничего не оставалось в мире, глубина внизу, глубина вверху.

Странно сместились привычные восприятия. Так однажды, ещё мальчишкой, я взял с комода мамино овальное зеркало и с любопытством заглянул в него, стоя спиной к раскрытому окну. И тогда привычная улица, песок, часть неба с ослепительно белым облаком предстали странно изменёнными, полными непонятного значения. У меня перехватило дыхание, словно я заглянул в неведомую страну. Привычный, знакомый до мелочи мир стал иным, от вещей можно было ожидать чего угодно.

Я был потрясён и почему-то долго не мог повторить опыта. И вот теперь с самолёта мир предстал передо мной чем-то похожим на тот, что я видел в зеркале. Впоследствии я рассказал об этом бортмеханику Косте, он вытаращил на меня синие глаза и пожал плечом.

— Вот чепуха, — отрезал он. — Впрочем... один раз я вылетел в рейс выпивши слегка — правда, было что-то в этом роде. Потом два года прорабатывали меня на всех собраниях, пока не нашли свежий случай...

Этот первый мой перелёт в качестве пассажира что-то переломил в моём сознании. Кровь стучала в виски двойными ударами, как туманный сигнал. Моя лоция Каспийского моря! Смотрящий вперёд — как же далеко мог он отсюда, с вышины, видеть и знать. Ночные полёты, слепые полёты, полёты над морем и пустыней, по никем не облётанным трассам. Строгое выполнение задания, несмотря ни на какие препятствия, — вот в чём была свобода. Я вдруг так позавидовал Глебу! Самому вести такую машину — может ли быть высшее счастье на земле?

Самолёт несколько снизился. Теперь он шёл на малой высоте в тени кучевого облака. Нас заметили с большого пассажирского парохода и махали платками. Мы ответили. Вряд ли они даже успели разглядеть. Пароход медленно полз по морю, как тяжёлый утюг по синей с белыми разводами скатерти.

На аэродроме, когда мы стали, прощаясь, благодарить Охотина, он вдруг спохватился:

— А у вас есть где ночевать? — И, узнав, что мы надеемся на гостиницу, схватился за голову. — Хорош бы я был, отпустив вас! В городе идёт совещание по проблеме уровня Каспия, прибыло много всяких специалистов — мест в гостинице нет. Что ж мне с вами делать, ребята? Гм! Ну, айда к нам.

— Но мы вас стесним, — неуверенно начала сестра.

— Поместим в отдельной комнате. Не это меня смущает... Как бы Глеб не рассердился, подумает, что нарочно вас привёл... Д-да. Глеб ведь у нас живёт. Пошли, здесь рядом.

У Охотиных был собственный домик в двух шагах от аэродрома. Мы получили в своё распоряжение изолированную комнату — бывшую кухню — с двумя кроватями, пузатым комодом и словно лакированным фикусом. Квартировавшие в ней артисты филармонии съехали только вчера.

Хлопотавшая над нашим устройством жена Охотина рассказала, что пускает квартирантов больше из-за того, что ей одной боязно: ведь Андрей Георгиевич вечно в полётах.

Весь домик и все вещи в доме были на редкость чисто отмыты, выглажены, вычищены. Детей у Охотиных не было. Старый пилот звал жену Перепёлкой, а иногда Мишкой. Если она отказывала ему в просьбе, он восклицал: «Ну что за Мишка!» — и вторично просьбы не повторял. Он вообще, по-моему, не любил спорить. Елена Васильевна работала в клинике мединститута хирургической сестрой и вправду чем-то напоминала осеннюю перепёлку. Она была круглолицая, добродушная, спокойная. Ходила по дому в отлично выутюженном платье, белой косынке и резиновом переднике. И с мужем и с другими людьми обращалась, как с больными, — снисходительно и властно.

Охотин что-то шёпотом спросил у неё, она сказала, что Глеб Павлович ещё не являлся. Он явился часом спустя, когда мы пили чай из беленьких с голубой каёмочкой чашек, на белой накрахмаленной скатерти в хирургически чистой столовой.

Глеб не знал, что найдёт нас у себя на квартире. Отпирать бросился сам Охотин и только начал ему что-то шептать, как Лиза решительно вышла в отлично освещённую электрической лампой переднюю. Как она потом мне объяснила, ей что-то показалось неладно. Я, разумеется, выскочил вслед за сестрой.

Вид у Глеба был как раз такой, как я себе представлял будучи хорошо знаком с ухватками Фомы. Меня вдруг словно осенило: я мгновенно понял, в чём причина «неуспеха» моей сестры у мужской половины посёлка Бурунного. Кому же хотелось испытать на себе кулаки чемпиона?

— Это Фома вас так избил! — вскрикнула Лиза, прижав обе ладони к покрасневшим щекам.

Глеб посмотрел на неё — с каким выражением, не разберёшь: глаза — зеркало души — заплыли.

— Подрался из-за одной девчонки!—небрежно буркнул он (по-моему, ответ был великолепен!) и, невежливо повернувшись к нам спиной, хотел юркнуть в свою комнату.

Но не тут-то было. В Елене Васильевне, вышедшей на его голос, сразу проснулся профессиональный инстинкт, и она потащила его чуть ли не за шиворот к домашней аптечке.

— Айда в столовую, — шепнул Охотин. — Мишка будет ему класть примочки.

И мы пошли допивать чай.

Глеба мы так в этот вечер и не видели — он не был расположен к беседе и заперся у себя в комнате. Нам не терпелось осмотреть Астрахань, но было уже темно и поздно.

Мы пошли спать.

Лёжа в кроватях, мы по привычке ещё пооткровенничали перед сном.

— Вот какой твой Фома дикарь! — возмущалась Лиза.

— А Глеб молодец! — отдал я ему должное. — Ведь это делается так: Фома сначала предложил оставить тебя в покое. Значит, он отказался. Затем — если бы он звал на помощь, к нему бы прибежали, значит, он никого не звал. Молодец! Но только... всё равно мне его ни капельки не жалко. Не люблю я его, и кончено!

— За что? Ну, ты объясни...

Я вдруг сел на кровати — было довольно жарко, хотя фрамуга была открыта.

— Лиза, — решительно начал я, — мне надо с тобой поговорить...

— Янька, может, завтра поговорим? — умильно попросила сестра.

— Нет, сегодня, сейчас. — Я решил потребовать от неё категорически, но никак не мог подобрать слова — говорю я куда хуже, чем пишу. — Лиза! Я всегда тебя слушался во всём, как будто ты мать, правда?

— Ты — хороший брат!

— Ну вот. Не потому я тебя слушался, что ты на два года старше, плевал я на эти два года, понимаешь? Просто я уважаю тебя, горжусь тобою как сестрой. Скажи, а ты уважаешь меня хоть немножко?

— Уважаю.

— Ну вот, тогда послушай меня... Будь от Глеба подальше. Понятно? Он парень очень красивый, ну и пусть себе красуется. От него тебе не будет ни для ума, ни для души. Он ни то ни сё. И запомни: он тебя не любит. Говорил другое? Врёт.

Лиза издала невнятное восклицание и тоже села на кровати.

— Почему ты думаешь, что он врёт? Что ты в этом можешь понимать? Не обижайся, я считаю тебя очень умным...

— Правда?

— Ну да. Но ведь тебе всего семнадцать лет и ты ещё никогда не любил.

— Семнадцать с половиной. Может, люблю, понятно? Ты не знаешь. — Марфу?

— Может, её, ну и что?

— Так ты же её никогда в жизни не видел. Разве можно любить, ни разу не видев?

— Значит, можно. Не надо про это. Фома, вот кто тебя любит по-настоящему, как мужчина. Подожди, не перебивай. Скажу тебе откровенно: женой Мальшета хотелось бы мне тебя видеть.

Лиза подавила вздох.

— Очень я ему нужна... — промолвила она после недолгой паузы.

— Добейся, чтоб была нужна. Слушай, Лиза, подожди лет пять, может, Филипп за это время и полюбит тебя. Фома говорил мне, что видел его часто с сестрой Глеба... Не верю я Львовым...

— Никогда я не буду нужна Мальшету, как я нужна Глебу. Мальшет сильный.

— Да. И ты сильная. А Глеб слабый, потому к тебе тянется. Он вцепится в тебя и будет, как упырь, не кровь сосать, а силы. Будет ныть и требовать, чтоб ты его убеждала, подбадривала. Только и будешь с ним носиться. Разве тебе не противно?

Возможно, я говорил более сумбурно, чем написал, но сестра меня поняла.

— В ту ночь когда мы тебя ждали, — неужели это было только вчера?—слышишь, Янька, он предложил мне... Он хочет, чтобы мы поженились.

У меня похолодело под ложечкой. Изменившимся голосом я сказал:

— Ну и что?

— Да ты не расстраивайся. Я сказала, что о замужестве рано мне думать, надо сначала кончить институт.

— Молодец, Лизка!

От меня словно тяжесть отвалилась, пудов десять. Мы ещё немного поговорили и уснули успокоенные.

Утром вскочили рано и, отказавшись от завтрака, отправились в гостиницу, чтобы застать Турышева. У него мы хотели узнать и про Мальшета.

Всё оказалось проще — они занимали общий номер и бурно нам обрадовались. Иван Владимирович и Мальшет как раз собирались идти завтракать и позвали нас с собой. Зашли в какой-то ресторанчик, пустынный в эту пору.

Мы выложили несложные свои новости и о Глебе рассказали.

— Как это ему, бедняге, некстати, — сочувственно заметил Мальшет. — Здесь его отец и сестра, прибыли на совещание. Львов занял лучший номер в гостинице, сына не принял... Вернее, назначил ему прийти через три дня в десять двадцать вечера. Каково? Нежные родительские чувства. Дочь он, впрочем, любит — по-своему, насколько он способен любить. Мирра удовлетворяет его родительское тщеславие: красива, умна, блестящая пианистка, знает отлично четыре языка, в двадцать шесть лет — научный работник. У неё большое будущее.

— Иван Владимирович, а вы... вы уже встречались с Львовым? — спросила сестра.

Турышев усмехнулся и рассказал о встрече.

Он шёл сквером, когда навстречу ему попался Львов. Несмотря на двадцать с лишним лет, в течение которых они ни разу не встречались, оба сразу узнали друг друга. Львов поднял обе руки для приветствия и ещё за десять шагов начал кричать: «О, друг мой Иван, какая радостная встреча!» — и как ни в чём не бывало прошествовал дальше, не подвергая нервы Турышева слишком большому испытанию.

Меня с нетерпением ждала на берегу сестра. Когда я сошёл на влажный, похолодевший за ночь песок, она так и бросилась мне на шею.

— В целости и сохранности твой братец, — прогудел Иван Матвеич, радостно подходя к Лизе.

Очень он её любил. Он не раз говаривал мне, что самое его закадычное желание, чтоб Фома женился на Лизе.

От счастливого оживления, что такой удачный улов, он казался сегодня совсем молодым, хотя голова его была лыса и несколько глубоких морщин пересекали продублённую морскими ветрами кожу. У него было очень плохое зрение после контузии, и, чтоб видеть предмет или человека, он вынужден был к нему наклоняться. А когда-то Иван Матвеич был одним из лучших лоцманов на Каспийском море — до войны, когда Аграфена была ещё его женой.

— Никогда ещё так не везло, — весело сказал он Лизе, — перегрузили судно, еле дотянулись. Это Яша такой везучий.

— Так это же суеверие, как вам не совестно, Иван Матвеич, — смеясь возразила Лиза, но подошедшие ловцы стали доказывать, что я везучий и что из-за меня такой улов. Некоторые просто шутили, а иные действительно так думали.

Подошёл и Фома, но он смотрел куда-то в сторону, и я вдруг его глазами увидел стоявшего неподалёку Глеба и понял, что они вместе с Лизой ждали меня у моря всю ночь. По их лицам незаметно было, чтоб они хотели спать. Значит, не скучали.

Мы попрощались с Фомой и втроём пошли посёлком, совсем пустынным в этот ранний утренний час. Лиза вела наш старенький велосипед, из чего я заключил, что она побывала дома. Ловцы быстро рассеялись по домам, спешили отоспаться после тяжёлого лова.

Незаметно оглянувшись, я увидел прячущегося за рыбным складом Фому. Сердце у меня заколотилось: я понял, что ожидает Глеба. Может, надо было его предупредить? Но я, как брат, тоже был кое-чем взбешён.

Лиза серьёзно посмотрела на меня — не угадала она на этот раз моих мыслей — и, остановившись, протянула Глебу руку.

— Здесь мы попрощаемся, — сказала она.

— К четырём будьте готовы! — напомнил о чём-то Глеб.

— Да. Спасибо.

Глеб пошёл, несколько раз оглянувшись на Лизу. Сегодняшним утром он казался ещё красивее обычного. Как это бывает у некоторых блондинов, его кожа совсем не поддавалась загару, только розовела. Теперь он не походил на чахоточного — разве самую малость.

Я торопливо сел на велосипед, устроив впереди себя, на раме, сестру, и изо всей силы начал нажимать на педали. Ветер засвистел. Я старался думать о чем-нибудь другом — боялся, что Лизе передадутся мои мысли (у нас с ней это часто бывает) и она пожелает вернуться и не допустит...

Но, на свою беду, сестра была слишком занята своими мыслями, чтобы ещё ловить мои.

— Знаешь, Янька, начальник авиаразведки разрешил захватить нас с собой. Мы летим в Астрахань — ты и я.

— Зачем? — испугался я.

— У меня же начинается отпуск. Все договорено, меня заменят, почему же не побывать в городе?

— Но я приступил к работе.

— Ты обещал через месяц, а месяц ещё не прошёл. Приедем, тогда начнёшь работать.

Я вдруг понял, что у Лизы всё было обдумано заранее— она списалась с Глебом!...

— Лиза, ты знала все это заранее? — спросил я обидчиво.

— Д-аа... — неохотно призналась сестра.

— Какая ты скрытная!

— А вдруг бы он не приехал...

Он — это был Глеб! Если у меня и были какие угрызения совести — ведь всё же я поступал не по-комсомольски, — то они теперь начисто исчезли. Лиза, как всегда, поняла меня без слов.

— Почему ты его так невзлюбил?

— Ну, какой-то он...

— Какой?

— Хочет быть героем, а кишка слаба.

— А ты бы не захотел стать героем?

— Наверное бы захотел.

— Ну вот...

В голосе её была укоризна, и я не нашёлся что возразить. Пока мы добирались домой, то на велосипеде, то пешком, я все размышлял об этом.

Каждый из нас не прочь стать героем. Почему же мне так противно это в Глебе? Слабость, захотевшая стать силой, трусость — мужеством. Но это как раз очень хорошо! Почему всё ж таки противно? Не знаю по какой ассоциации я вспомнил Павлушку Рыжова с его стремлением властвовать. Его жизненная цель — добиться во что бы то ни стало командной должности. Я понимаю, можно мечтать стать лётчиком, моряком, артистом, учителем, врачом, верхолазом, или трактористом, или там кем угодно, но мечтать о том, что ты будешь, как твой дядя, «областного масштаба», — в этом было что-то донельзя гнусное, противоестественное. Когда Михаил Васильевич Водопьянов совершал свой трудный перелёт над Ледовитым океаном, рискуя жизнью, чтобы достичь Северного полюса, разве о звании он думал в ту ночь? Разве о звании думает Мальшет, поставивший целью своей жизни добиться регулирования уровня Каспия? Даже проект дамбы, любовно выполненный им, носит теперь имя другого учёного.

«Простак в жизни!» — сказал о Мальшете с явным пренебрежением Глеб. Он-то не был простаком.

Дома мы быстро собрались и прилегли немного отдохнуть. Я уснул в тот момент, когда клал голову на подушку.

Разбудила меня Лиза, уже одетая в серое пёстренькое платье и такой же точно жакет, свежая, разрумянившаяся, весёлая. Светло-серые глаза её так и лучились от предстоящего удовольствия.

— Вставай, Янька, нам надо ещё успеть пообедать, — торопила она. — С минуты на минуту будет Глеб.

Я чуть не подавился от смеха щами, вдруг представив, в каком виде появится сейчас Глеб перед Лизой. Я-то знал, в каком...

— В Астрахани сейчас Мальшет. И Иван Владимирович, — оживлённо сообщила сестра.

Я очень обрадовался.

— Мы их найдём?

— Обязательно. В Астрахани идёт совещание по проблеме Каспия. Вот бы нам туда попасть. Как интересно!

— Да, очень... — Я опять засмеялся. Лиза посмотрела на меня с удивлением.

Только мы пообедали, как послышался рокот самолёта, и мы стремглав выскочили наружу. Небольшой самолёт, похожий на серебряную рыбку с прозрачным хвостовым оперением, описывал большой размашистый круг. Показался улыбающийся Охотин в кожаном шлеме, за ним выглядывал бортмеханик. Ещё минута, и, замедляя бег, амфибия уже катилась по песку.

Веснушчатый, синеглазый, стриженный наголо бортмеханик Костя помог нам погрузить чемодан. — А где Глеб? — с некоторым разочарованием спросила сестра.

Бортмеханик хихикнул и тут же закашлялся под строгим взглядом Охотина.

— Вылетел по срочному заданию, — сдерживая улыбку, объяснил Охотин.

С момента, когда мы уселись на пассажирские места (их всего два и было) и самолёт побежал вперёд, слегка подпрыгивая на неровностях, а затем плавно устремился ввысь, чувство реальности происходящего оставило меня. Как в счастливом сне прильнул я к прохладному стеклу окна.

Под крылом глубоко внизу пенилось белыми барашками море. Быстро уходила назад песчаная коса с параллельными улицами посёлка Бурунного — каждый дом меньше спичечной коробки, — мелькнул в песках старый маяк и скрылся. Скрылись и посёлок и берег. Остались только море и небо. Что-то сдавило мне горло — радость, упоение. Я крепко схватил сестру за руку, что-то крича от восторга. Она понимающе кивнула. Глубина — больше ничего не оставалось в мире, глубина внизу, глубина вверху.

Странно сместились привычные восприятия. Так однажды, ещё мальчишкой, я взял с комода мамино овальное зеркало и с любопытством заглянул в него, стоя спиной к раскрытому окну. И тогда привычная улица, песок, часть неба с ослепительно белым облаком предстали странно изменёнными, полными непонятного значения. У меня перехватило дыхание, словно я заглянул в неведомую страну. Привычный, знакомый до мелочи мир стал иным, от вещей можно было ожидать чего угодно.

Я был потрясён и почему-то долго не мог повторить опыта. И вот теперь с самолёта мир предстал передо мной чем-то похожим на тот, что я видел в зеркале. Впоследствии я рассказал об этом бортмеханику Косте, он вытаращил на меня синие глаза и пожал плечом.

— Вот чепуха, — отрезал он. — Впрочем... один раз я вылетел в рейс выпивши слегка — правда, было что-то в этом роде. Потом два года прорабатывали меня на всех собраниях, пока не нашли свежий случай...

Этот первый мой перелёт в качестве пассажира что-то переломил в моём сознании. Кровь стучала в виски двойными ударами, как туманный сигнал. Моя лоция Каспийского моря! Смотрящий вперёд — как же далеко мог он отсюда, с вышины, видеть и знать. Ночные полёты, слепые полёты, полёты над морем и пустыней, по никем не облётанным трассам. Строгое выполнение задания, несмотря ни на какие препятствия, — вот в чём была свобода. Я вдруг так позавидовал Глебу! Самому вести такую машину — может ли быть высшее счастье на земле?

Самолёт несколько снизился. Теперь он шёл на малой высоте в тени кучевого облака. Нас заметили с большого пассажирского парохода и махали платками. Мы ответили. Вряд ли они даже успели разглядеть. Пароход медленно полз по морю, как тяжёлый утюг по синей с белыми разводами скатерти.

На аэродроме, когда мы стали, прощаясь, благодарить Охотина, он вдруг спохватился:

— А у вас есть где ночевать? — И, узнав, что мы надеемся на гостиницу, схватился за голову. — Хорош бы я был, отпустив вас! В городе идёт совещание по проблеме уровня Каспия, прибыло много всяких специалистов — мест в гостинице нет. Что ж мне с вами делать, ребята? Гм! Ну, айда к нам.

— Но мы вас стесним, — неуверенно начала сестра.

— Поместим в отдельной комнате. Не это меня смущает... Как бы Глеб не рассердился, подумает, что нарочно вас привёл... Д-да. Глеб ведь у нас живёт. Пошли, здесь рядом.

У Охотиных был собственный домик в двух шагах от аэродрома. Мы получили в своё распоряжение изолированную комнату — бывшую кухню — с двумя кроватями, пузатым комодом и словно лакированным фикусом. Квартировавшие в ней артисты филармонии съехали только вчера.

Хлопотавшая над нашим устройством жена Охотина рассказала, что пускает квартирантов больше из-за того, что ей одной боязно: ведь Андрей Георгиевич вечно в полётах.

Весь домик и все вещи в доме были на редкость чисто отмыты, выглажены, вычищены. Детей у Охотиных не было. Старый пилот звал жену Перепёлкой, а иногда Мишкой. Если она отказывала ему в просьбе, он восклицал: «Ну что за Мишка!» — и вторично просьбы не повторял. Он вообще, по-моему, не любил спорить. Елена Васильевна работала в клинике мединститута хирургической сестрой и вправду чем-то напоминала осеннюю перепёлку. Она была круглолицая, добродушная, спокойная. Ходила по дому в отлично выутюженном платье, белой косынке и резиновом переднике. И с мужем и с другими людьми обращалась, как с больными, — снисходительно и властно.

Охотин что-то шёпотом спросил у неё, она сказала, что Глеб Павлович ещё не являлся. Он явился часом спустя, когда мы пили чай из беленьких с голубой каёмочкой чашек, на белой накрахмаленной скатерти в хирургически чистой столовой.

Глеб не знал, что найдёт нас у себя на квартире. Отпирать бросился сам Охотин и только начал ему что-то шептать, как Лиза решительно вышла в отлично освещённую электрической лампой переднюю. Как она потом мне объяснила, ей что-то показалось неладно. Я, разумеется, выскочил вслед за сестрой.

Вид у Глеба был как раз такой, как я себе представлял будучи хорошо знаком с ухватками Фомы. Меня вдруг словно осенило: я мгновенно понял, в чём причина «неуспеха» моей сестры у мужской половины посёлка Бурунного. Кому же хотелось испытать на себе кулаки чемпиона?

— Это Фома вас так избил! — вскрикнула Лиза, прижав обе ладони к покрасневшим щекам.

Глеб посмотрел на неё — с каким выражением, не разберёшь: глаза — зеркало души — заплыли.

— Подрался из-за одной девчонки!—небрежно буркнул он (по-моему, ответ был великолепен!) и, невежливо повернувшись к нам спиной, хотел юркнуть в свою комнату.

Но не тут-то было. В Елене Васильевне, вышедшей на его голос, сразу проснулся профессиональный инстинкт, и она потащила его чуть ли не за шиворот к домашней аптечке.

— Айда в столовую, — шепнул Охотин. — Мишка будет ему класть примочки.

И мы пошли допивать чай.

Глеба мы так в этот вечер и не видели — он не был расположен к беседе и заперся у себя в комнате. Нам не терпелось осмотреть Астрахань, но было уже темно и поздно.

Мы пошли спать.

Лёжа в кроватях, мы по привычке ещё пооткровенничали перед сном.

— Вот какой твой Фома дикарь! — возмущалась Лиза.

— А Глеб молодец! — отдал я ему должное. — Ведь это делается так: Фома сначала предложил оставить тебя в покое. Значит, он отказался. Затем — если бы он звал на помощь, к нему бы прибежали, значит, он никого не звал. Молодец! Но только... всё равно мне его ни капельки не жалко. Не люблю я его, и кончено!

— За что? Ну, ты объясни...

Я вдруг сел на кровати — было довольно жарко, хотя фрамуга была открыта.

— Лиза, — решительно начал я, — мне надо с тобой поговорить...

— Янька, может, завтра поговорим? — умильно попросила сестра.

— Нет, сегодня, сейчас. — Я решил потребовать от неё категорически, но никак не мог подобрать слова — говорю я куда хуже, чем пишу. — Лиза! Я всегда тебя слушался во всём, как будто ты мать, правда?

— Ты — хороший брат!

— Ну вот. Не потому я тебя слушался, что ты на два года старше, плевал я на эти два года, понимаешь? Просто я уважаю тебя, горжусь тобою как сестрой. Скажи, а ты уважаешь меня хоть немножко?

— Уважаю.

— Ну вот, тогда послушай меня... Будь от Глеба подальше. Понятно? Он парень очень красивый, ну и пусть себе красуется. От него тебе не будет ни для ума, ни для души. Он ни то ни сё. И запомни: он тебя не любит. Говорил другое? Врёт.

Лиза издала невнятное восклицание и тоже села на кровати.

— Почему ты думаешь, что он врёт? Что ты в этом можешь понимать? Не обижайся, я считаю тебя очень умным...

— Правда?

— Ну да. Но ведь тебе всего семнадцать лет и ты ещё никогда не любил.

— Семнадцать с половиной. Может, люблю, понятно? Ты не знаешь. — Марфу?

— Может, её, ну и что?

— Так ты же её никогда в жизни не видел. Разве можно любить, ни разу не видев?

— Значит, можно. Не надо про это. Фома, вот кто тебя любит по-настоящему, как мужчина. Подожди, не перебивай. Скажу тебе откровенно: женой Мальшета хотелось бы мне тебя видеть.

Лиза подавила вздох.

— Очень я ему нужна... — промолвила она после недолгой паузы.

— Добейся, чтоб была нужна. Слушай, Лиза, подожди лет пять, может, Филипп за это время и полюбит тебя. Фома говорил мне, что видел его часто с сестрой Глеба... Не верю я Львовым...

— Никогда я не буду нужна Мальшету, как я нужна Глебу. Мальшет сильный.

— Да. И ты сильная. А Глеб слабый, потому к тебе тянется. Он вцепится в тебя и будет, как упырь, не кровь сосать, а силы. Будет ныть и требовать, чтоб ты его убеждала, подбадривала. Только и будешь с ним носиться. Разве тебе не противно?

Возможно, я говорил более сумбурно, чем написал, но сестра меня поняла.

— В ту ночь когда мы тебя ждали, — неужели это было только вчера?—слышишь, Янька, он предложил мне... Он хочет, чтобы мы поженились.

У меня похолодело под ложечкой. Изменившимся голосом я сказал:

— Ну и что?

— Да ты не расстраивайся. Я сказала, что о замужестве рано мне думать, надо сначала кончить институт.

— Молодец, Лизка!

От меня словно тяжесть отвалилась, пудов десять. Мы ещё немного поговорили и уснули успокоенные.

Утром вскочили рано и, отказавшись от завтрака, отправились в гостиницу, чтобы застать Турышева. У него мы хотели узнать и про Мальшета.

Всё оказалось проще — они занимали общий номер и бурно нам обрадовались. Иван Владимирович и Мальшет как раз собирались идти завтракать и позвали нас с собой. Зашли в какой-то ресторанчик, пустынный в эту пору.

Мы выложили несложные свои новости и о Глебе рассказали.

— Как это ему, бедняге, некстати, — сочувственно заметил Мальшет. — Здесь его отец и сестра, прибыли на совещание. Львов занял лучший номер в гостинице, сына не принял... Вернее, назначил ему прийти через три дня в десять двадцать вечера. Каково? Нежные родительские чувства. Дочь он, впрочем, любит — по-своему, насколько он способен любить. Мирра удовлетворяет его родительское тщеславие: красива, умна, блестящая пианистка, знает отлично четыре языка, в двадцать шесть лет — научный работник. У неё большое будущее.

— Иван Владимирович, а вы... вы уже встречались с Львовым? — спросила сестра.

Турышев усмехнулся и рассказал о встрече.

Он шёл сквером, когда навстречу ему попался Львов. Несмотря на двадцать с лишним лет, в течение которых они ни разу не встречались, оба сразу узнали друг друга. Львов поднял обе руки для приветствия и ещё за десять шагов начал кричать: «О, друг мой Иван, какая радостная встреча!» — и как ни в чём не бывало прошествовал дальше, не подвергая нервы Турышева слишком большому испытанию.