Страница:

Вечером, явившись к ужину, вышеназванный де Mapе привел с собой одного из юных своих пажей, Эвдемона из Вильгонжи, аккуратно причесанного, нарядного, чистенького, вежливого, скорее похожего на ангелочка, чем на мальчика, и, обратясь к Грангузье, сказал:

— Посмотрите на этого отрока. Ему еще нет двенадцати. Давайте удостоверимся, кто больше знает: старые празднословы или же современные молодые люди.

Грангузье согласился произвести этот опыт и велел пажу начинать. Тогда Эвдемон испросил дозволения у своего господина, вице-короля, встал и, держа шляпу в руках, устремив на Гаргантюа свой честный и уверенный взгляд и раскрыв румяные уста, с юношескою скромностью принялся славить его и превозносить: во-первых, за его добродетели и благонравие, во-вторых, за ученость, в-третьих, за благородство, в-четвертых, за телесную красоту, а засим стал в самых мягких выражениях убеждать его относиться к отцу с особым почтением за то, что отец, мол, сделал все от себя зависящее, чтобы дать сыну наилучшее образование. Под конец он обратился к Гаргантюа с просьбой считать его своим преданнейшим слугою, ибо сейчас он, Эвдемон, просит Небо только об одной, дескать, милости: с Божьей помощью чем-либо угодить Гаргантюа и оказать ему какую-либо важную услугу. Вся эта речь была произнесена внятно и громогласно на прекрасном латинском языке, весьма изысканным слогом, скорее напоминавшим слог доброго старого Гракха, Цицерона или же Эмилия, чем современного юнца, и сопровождалась подобающими движениями.

Гаргантюа же вместо ответа заревел как корова и уткнулся носом в шляпу, и в эту минуту он был так же способен произнести речь, как дохлый осел — пукнуть.

Грангузье до того взбеленился, что чуть было не убил на месте магистра Дурако. Однако вышеупомянутый де Маре обратился к нему с красноречивым увещанием, и гнев Грангузье утих. Он велел уплатить наставнику жалованье, напоить его по-богословски, а затем отправить ко всем чертям.

— Эх, хоть бы он нынче нализался, как англичанин, и околел, — примолвил Грангузье, — тогда бы уж нам ничего не нужно было ему платить!

Когда магистр Дурако удалился, Грангузье спросил у вице-короля, кого бы он посоветовал взять в наставники Гаргантюа, и тут между ними было условлено, что эти обязанности примет на себя Понократ, воспитатель Эвдемона, и что они все вместе отправятся в Париж, дабы ознакомиться с тем, как там теперь поставлено обучение французских юношей.

Глава XVI.

В это самое время Файоль, четвертый царь Нумидийский, прислал Грангузье из Африки самую огромную и высоченную кобылу; какую когда-либо видел свет, поистине чудо из чудес (вы же знаете, что в Африке все — необыкновенное): величиною она была с шесть слонов, на ногах у нее были пальцы, как у лошади Юлия Цезаря, уши длинные, как у лангедокских коз, а на заду торчал маленький рог. Масти она была рыжей с подпалинами и в серых яблоках. Но особенно страшен был у нее хвост: он был точь-в-точь такой толщины, как столп св. Марса, близ Ланже, и такой же четырехугольный, с пучками волос, торчавшими во все стороны, ни дать ни взять как хлебные колосья.

Если вас это удивляет, то еще более удивительными вам должны были бы показаться хвосты скифских баранов, весившие более тридцати фунтов, или же баранов сирийских, к крупу которых (если верить Тено) приходится прилаживать особые тележки для хвоста, — до того он у них длинный и тяжелый. А вот у вас, потаскуны несчастные, таких хвостов нет!

Итак, кобыла была доставлена морем, на трех кapраках и одной бригантине, в гавань Олонн, что в Тальмондуа.

При виде ее Грангузье воскликнул:

— Вот и хорошо! На ней мой сын отправится в Париж. Все пойдет как по маслу, ей-богу! Со временем из него выйдет знаменитый ученый. Ученье, как говорится, — тьма, а неученье — свет.

На другой день Гаргантюа, его наставник Понократ со своими слугами, а также юный паж Эвдемон выпили на дорожку как полагается и тронулись в путь. День выдался солнечный и погожий, а потому Грангузье распорядился, чтобы Гаргантюа надели желтые сапоги, — Бабен именует их полусапожками.

Во все продолжение пути они нимало не скучали и до самого Орлеана все подкреплялись и подкреплялись. Далее путь их лежал через дремучий лес в тридцать пять миль длиной и семнадцать шириной или около того. В этом лесу была тьма-тьмущая оводов и слепней, представлявших собой истинный бич для несчастных кобылиц, ослов и коней. Но кобыла Гаргантюа честно отомстила за зло, причиненное всей ее родне, применив для этого способ, дотоле никому не приходивший в голову. Как скоро они въехали в указанный лес и на них напали слепни, кобыла привела в действие свой хвост и, начав им размахивать, смахнула не только слепней, но вместе с ними и весь лес. Вдоль, поперек, там, сям, с той стороны, с этой, в длину, в ширину, снизу вверх, сверху вниз она косила деревья, как косарь траву. Словом, не осталось ни леса, ни слепней, — одно ровное поле, и ничего больше.

Гаргантюа это доставило видимое удовольствие, однако ж он не возгордился, — он только сказал своим спутникам:

— Ну, теперь здесь всякому гнусу — тубо-с!

И с той поры край этот стал называться Бос.

Что же касается закусочки, то путники блохой закусили и больше не просили. И в память этого босские дворяне до сего времени закусывают блохой, да еще и похваливают, да еще и облизываются.

Наконец путники прибыли в Париж, и денька два после этого Гаргантюа отдыхал, пировал со своими друзьями-приятелями и всех расспрашивал, какие тут есть ученые и какому вину в этом городе отдают предпочтенье.

Глава XVII.

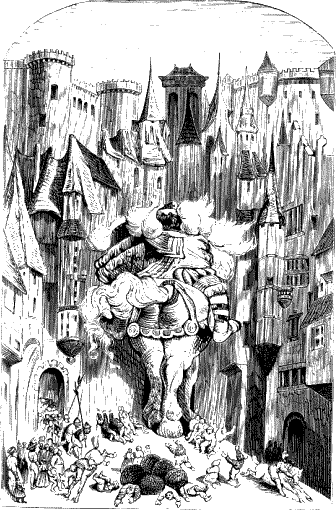

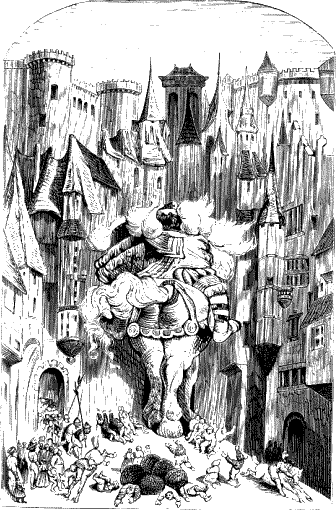

Отдохнув несколько дней, Гаргантюа пошел осматривать город, и все глазели на него с великим изумлением: должно заметить, что в Париже живут такие олухи, тупицы и зеваки, что любой фигляр, торговец реликвиями, мул с бубенцами или же уличный музыкант соберут здесь больше народа, нежели хороший проповедник.

И так неотступно они его преследовали, что он вынужден был усесться на башни Собора Богоматери. Посиживая на башнях и видя, сколько внизу собралось народа, он объявил во всеуслышание:

— Должно полагать, эти протобестии ждут, чтобы я уплатил им за въезд и за прием. Добро! С кем угодно готов держать пари, что я их сейчас попотчую вином, но только для смеха.

С этими словами он, посмеиваясь, отстегнул свой несравненный гульфик, извлек оттуда нечто и столь обильно оросил собравшихся, что двести шестьдесят тысяч четыреста восемнадцать человек утонули, не считая женщин и детей.

Лишь немногим благодаря проворству ног удалось спастись от наводнения; когда же они очутились в верхней части Университетского квартала, то, обливаясь потом, откашливаясь, отплевываясь, отдуваясь, начали клясться и божиться, иные — в гневе, иные — со смехом:

— Клянусь язвами исподними, истинный рог, отсохни у меня что хочешь, клянусь раками, ро cab de bious, das dich Gots leiden shend, pate de Christo[42], клянусь чревом святого Кене, ей-же-ей, клянусь святым Фиакром Брийским, святым Треньяном, свидетель мне — святой Тибо, клянусь Господней Пасхой, клянусь Рождеством, пусть меня черт возьмет, клянусь святой Сосиской, святым Хродегангом, которого побили печеными яблоками, святым апостолом Препохабием, святым Удом, святой угодницей Милашкой, ну и окатил же он нас, ну и пари ж он придумал для смеха!

Так с тех пор и назвали этот город — Париж, а прежде, как утверждает в кн. IV Страбон, он назывался Левкецией, что по-гречески означает Белянка, по причине особой белизны бедер у местных дам. А так как все, кто присутствовал при переименовании города, не оставили в покое святых своего прихода, ибо парижане, народ разношерстный и разнокалиберный, по природе своей не только отменные законники, но и отменные похабники, отличающиеся к тому же некоторой заносчивостью, то это дало основание Иоаннинусу де Барранко в книге De copiositate reverentiarum[43] утверждать, что слово парижане происходит от греческого паррезиане, то есть невоздержные на язык.

Засим Гаргантюа осмотрел большие колокола, висевшие на соборных башнях, и весьма мелодично в них зазвонил. Тут ему пришло в голову, что они с успехом могли бы заменить бубенцы на шее у его кобылы, каковую он собирался отправить к отцу с немалым грузом сыра бри и свежих сельдей, а посему он унес колокола к себе.

Тем временем в Париж прибыл на предмет сбора свинины ветчинный командор ордена св. Антония. Он тоже намеревался потихоньку унести колокола, чтобы издали было слышно, что едет командор, и чтобы свиное сало в кладовых заранее дрожало от страха, что его заберут; но, будучи человеком честным, он все же их не похитил, и не потому, чтобы они жгли ему руки, а потому, что они были слегка тяжеловаты.

Не следует, однако, смешивать этого командора с командором бургским, близким моим другом.

Весь город пришел в волнение, а ведь вам известно, какие здесь живут смутьяны: недаром иностранцы удивляются долготерпению, а вернее сказать, тупоумию французских королей, которые, видя, что каждый день от этого происходят беспорядки, не прибегают к крайним мерам для того, чтобы их прекратить. Эх, если б я только знал, где находится гнездо этих еретиков и заговорщиков, я бы их обличил перед лицом всех братств моего прихода!

Так вот, изволите ли видеть, толпа, ошалев и всполошившись, бросилась к Сорбонне, где находился в то время (теперь его уже нет) оракул Левкеции. Ему изложили суть дела и перечислили проистекающие из похищения колоколов неудобства. После того, как были взвешены все pro и contra[44] по фигуре Baralipton, было решено послать к Гаргантюа старейшего и достойнейшего представителя богословского факультета, дабы указать ему на крайние неудобства, сопряженные с потерей колоколов. И, несмотря на возражения со стороны некоторых деятелей университета, доказывавших, что подобное поручение более приличествует ритору, нежели богослову, выбор пал на высокочтимого магистра Ианотуса де Брагмардо.

Глава XVIII.

Глава XIX.

Глава XX.

Глава XXI.

— Посмотрите на этого отрока. Ему еще нет двенадцати. Давайте удостоверимся, кто больше знает: старые празднословы или же современные молодые люди.

Грангузье согласился произвести этот опыт и велел пажу начинать. Тогда Эвдемон испросил дозволения у своего господина, вице-короля, встал и, держа шляпу в руках, устремив на Гаргантюа свой честный и уверенный взгляд и раскрыв румяные уста, с юношескою скромностью принялся славить его и превозносить: во-первых, за его добродетели и благонравие, во-вторых, за ученость, в-третьих, за благородство, в-четвертых, за телесную красоту, а засим стал в самых мягких выражениях убеждать его относиться к отцу с особым почтением за то, что отец, мол, сделал все от себя зависящее, чтобы дать сыну наилучшее образование. Под конец он обратился к Гаргантюа с просьбой считать его своим преданнейшим слугою, ибо сейчас он, Эвдемон, просит Небо только об одной, дескать, милости: с Божьей помощью чем-либо угодить Гаргантюа и оказать ему какую-либо важную услугу. Вся эта речь была произнесена внятно и громогласно на прекрасном латинском языке, весьма изысканным слогом, скорее напоминавшим слог доброго старого Гракха, Цицерона или же Эмилия, чем современного юнца, и сопровождалась подобающими движениями.

Гаргантюа же вместо ответа заревел как корова и уткнулся носом в шляпу, и в эту минуту он был так же способен произнести речь, как дохлый осел — пукнуть.

Грангузье до того взбеленился, что чуть было не убил на месте магистра Дурако. Однако вышеупомянутый де Маре обратился к нему с красноречивым увещанием, и гнев Грангузье утих. Он велел уплатить наставнику жалованье, напоить его по-богословски, а затем отправить ко всем чертям.

— Эх, хоть бы он нынче нализался, как англичанин, и околел, — примолвил Грангузье, — тогда бы уж нам ничего не нужно было ему платить!

Когда магистр Дурако удалился, Грангузье спросил у вице-короля, кого бы он посоветовал взять в наставники Гаргантюа, и тут между ними было условлено, что эти обязанности примет на себя Понократ, воспитатель Эвдемона, и что они все вместе отправятся в Париж, дабы ознакомиться с тем, как там теперь поставлено обучение французских юношей.

Глава XVI.

О том, как Гаргантюа был отправлен в Париж, на какой громадной кобыле он ехал и как она уничтожила босских оводов

В это самое время Файоль, четвертый царь Нумидийский, прислал Грангузье из Африки самую огромную и высоченную кобылу; какую когда-либо видел свет, поистине чудо из чудес (вы же знаете, что в Африке все — необыкновенное): величиною она была с шесть слонов, на ногах у нее были пальцы, как у лошади Юлия Цезаря, уши длинные, как у лангедокских коз, а на заду торчал маленький рог. Масти она была рыжей с подпалинами и в серых яблоках. Но особенно страшен был у нее хвост: он был точь-в-точь такой толщины, как столп св. Марса, близ Ланже, и такой же четырехугольный, с пучками волос, торчавшими во все стороны, ни дать ни взять как хлебные колосья.

Если вас это удивляет, то еще более удивительными вам должны были бы показаться хвосты скифских баранов, весившие более тридцати фунтов, или же баранов сирийских, к крупу которых (если верить Тено) приходится прилаживать особые тележки для хвоста, — до того он у них длинный и тяжелый. А вот у вас, потаскуны несчастные, таких хвостов нет!

Итак, кобыла была доставлена морем, на трех кapраках и одной бригантине, в гавань Олонн, что в Тальмондуа.

При виде ее Грангузье воскликнул:

— Вот и хорошо! На ней мой сын отправится в Париж. Все пойдет как по маслу, ей-богу! Со временем из него выйдет знаменитый ученый. Ученье, как говорится, — тьма, а неученье — свет.

На другой день Гаргантюа, его наставник Понократ со своими слугами, а также юный паж Эвдемон выпили на дорожку как полагается и тронулись в путь. День выдался солнечный и погожий, а потому Грангузье распорядился, чтобы Гаргантюа надели желтые сапоги, — Бабен именует их полусапожками.

Во все продолжение пути они нимало не скучали и до самого Орлеана все подкреплялись и подкреплялись. Далее путь их лежал через дремучий лес в тридцать пять миль длиной и семнадцать шириной или около того. В этом лесу была тьма-тьмущая оводов и слепней, представлявших собой истинный бич для несчастных кобылиц, ослов и коней. Но кобыла Гаргантюа честно отомстила за зло, причиненное всей ее родне, применив для этого способ, дотоле никому не приходивший в голову. Как скоро они въехали в указанный лес и на них напали слепни, кобыла привела в действие свой хвост и, начав им размахивать, смахнула не только слепней, но вместе с ними и весь лес. Вдоль, поперек, там, сям, с той стороны, с этой, в длину, в ширину, снизу вверх, сверху вниз она косила деревья, как косарь траву. Словом, не осталось ни леса, ни слепней, — одно ровное поле, и ничего больше.

Гаргантюа это доставило видимое удовольствие, однако ж он не возгордился, — он только сказал своим спутникам:

— Ну, теперь здесь всякому гнусу — тубо-с!

И с той поры край этот стал называться Бос.

Что же касается закусочки, то путники блохой закусили и больше не просили. И в память этого босские дворяне до сего времени закусывают блохой, да еще и похваливают, да еще и облизываются.

Наконец путники прибыли в Париж, и денька два после этого Гаргантюа отдыхал, пировал со своими друзьями-приятелями и всех расспрашивал, какие тут есть ученые и какому вину в этом городе отдают предпочтенье.

Глава XVII.

О том, как Гаргантюа отплатил парижанам за оказанный ему прием и как он унес большие колокола с Собора Богоматери

Отдохнув несколько дней, Гаргантюа пошел осматривать город, и все глазели на него с великим изумлением: должно заметить, что в Париже живут такие олухи, тупицы и зеваки, что любой фигляр, торговец реликвиями, мул с бубенцами или же уличный музыкант соберут здесь больше народа, нежели хороший проповедник.

И так неотступно они его преследовали, что он вынужден был усесться на башни Собора Богоматери. Посиживая на башнях и видя, сколько внизу собралось народа, он объявил во всеуслышание:

— Должно полагать, эти протобестии ждут, чтобы я уплатил им за въезд и за прием. Добро! С кем угодно готов держать пари, что я их сейчас попотчую вином, но только для смеха.

С этими словами он, посмеиваясь, отстегнул свой несравненный гульфик, извлек оттуда нечто и столь обильно оросил собравшихся, что двести шестьдесят тысяч четыреста восемнадцать человек утонули, не считая женщин и детей.

Лишь немногим благодаря проворству ног удалось спастись от наводнения; когда же они очутились в верхней части Университетского квартала, то, обливаясь потом, откашливаясь, отплевываясь, отдуваясь, начали клясться и божиться, иные — в гневе, иные — со смехом:

— Клянусь язвами исподними, истинный рог, отсохни у меня что хочешь, клянусь раками, ро cab de bious, das dich Gots leiden shend, pate de Christo[42], клянусь чревом святого Кене, ей-же-ей, клянусь святым Фиакром Брийским, святым Треньяном, свидетель мне — святой Тибо, клянусь Господней Пасхой, клянусь Рождеством, пусть меня черт возьмет, клянусь святой Сосиской, святым Хродегангом, которого побили печеными яблоками, святым апостолом Препохабием, святым Удом, святой угодницей Милашкой, ну и окатил же он нас, ну и пари ж он придумал для смеха!

Так с тех пор и назвали этот город — Париж, а прежде, как утверждает в кн. IV Страбон, он назывался Левкецией, что по-гречески означает Белянка, по причине особой белизны бедер у местных дам. А так как все, кто присутствовал при переименовании города, не оставили в покое святых своего прихода, ибо парижане, народ разношерстный и разнокалиберный, по природе своей не только отменные законники, но и отменные похабники, отличающиеся к тому же некоторой заносчивостью, то это дало основание Иоаннинусу де Барранко в книге De copiositate reverentiarum[43] утверждать, что слово парижане происходит от греческого паррезиане, то есть невоздержные на язык.

Засим Гаргантюа осмотрел большие колокола, висевшие на соборных башнях, и весьма мелодично в них зазвонил. Тут ему пришло в голову, что они с успехом могли бы заменить бубенцы на шее у его кобылы, каковую он собирался отправить к отцу с немалым грузом сыра бри и свежих сельдей, а посему он унес колокола к себе.

Тем временем в Париж прибыл на предмет сбора свинины ветчинный командор ордена св. Антония. Он тоже намеревался потихоньку унести колокола, чтобы издали было слышно, что едет командор, и чтобы свиное сало в кладовых заранее дрожало от страха, что его заберут; но, будучи человеком честным, он все же их не похитил, и не потому, чтобы они жгли ему руки, а потому, что они были слегка тяжеловаты.

Не следует, однако, смешивать этого командора с командором бургским, близким моим другом.

Весь город пришел в волнение, а ведь вам известно, какие здесь живут смутьяны: недаром иностранцы удивляются долготерпению, а вернее сказать, тупоумию французских королей, которые, видя, что каждый день от этого происходят беспорядки, не прибегают к крайним мерам для того, чтобы их прекратить. Эх, если б я только знал, где находится гнездо этих еретиков и заговорщиков, я бы их обличил перед лицом всех братств моего прихода!

Так вот, изволите ли видеть, толпа, ошалев и всполошившись, бросилась к Сорбонне, где находился в то время (теперь его уже нет) оракул Левкеции. Ему изложили суть дела и перечислили проистекающие из похищения колоколов неудобства. После того, как были взвешены все pro и contra[44] по фигуре Baralipton, было решено послать к Гаргантюа старейшего и достойнейшего представителя богословского факультета, дабы указать ему на крайние неудобства, сопряженные с потерей колоколов. И, несмотря на возражения со стороны некоторых деятелей университета, доказывавших, что подобное поручение более приличествует ритору, нежели богослову, выбор пал на высокочтимого магистра Ианотуса де Брагмардо.

Глава XVIII.

О том, как Ианотус де Брагмардо был послан к Гаргантюа, чтобы получить у него обратно большие колокола

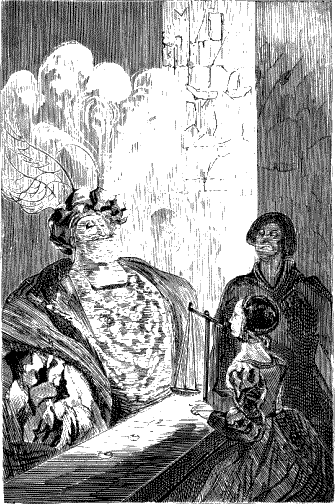

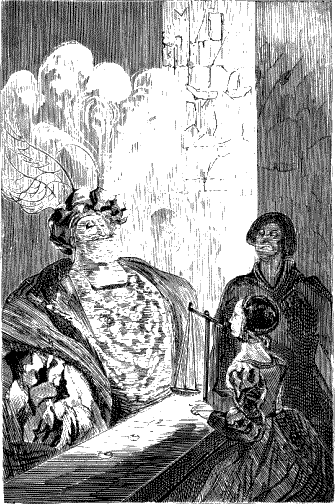

Магистр Ианотус, причесавшись под Юлия Цезаря, надев на голову богословскую шапочку, вволю накушавшись пирожков с вареньем и запив святой водицей из погреба, отправился к Гаргантюа, причем впереди выступали три краснорожих пристава, которые если уж пристанут, так от них не отвяжешься, а замыкали шествие человек пять не весьма казистых магистров наук, все до одного грязнее грязи.

У входа их встретил Понократ, и вид этих людей привел его в ужас; наконец он решил, что это ряженые, и обратился к одному из вышеупомянутых неказистых магистров с вопросом, что сей маскарад означает. Тот ответил, что они просят вернуть колокола.

Услышав такие речи, Понократ поспешил предупредить Гаргантюа, чтобы он знал, что ему отвечать, и чтобы он незамедлительно принял решение. Получив таковые сведения, Гаргантюа отозвал в сторону Понократа, своего наставника, Филотомия, своего дворецкого, Гимнаста, своего конюшего, и, наконец, Эвдемона и попросил у них у всех совета, что ему делать и что отвечать. Все сошлись на том, что гостей должно препроводить в буфетную и напоить их по-богословски; а дабы старый хрен не кичился тем, что колокола возвращены благодаря его настояниям, решили послать, пока он будет тут бражничать, за префектом города, ректором факультета и викарным епископом и передать им колокола прежде, нежели богослов успеет изложить свою просьбу. Далее решено было предоставить ученому мужу возможность произнести в присутствии вышеуказанных лиц его блестящую речь.

И точно: когда все собрались, богослова ввели в переполненную залу, и он, откашлявшись, начал так.

У входа их встретил Понократ, и вид этих людей привел его в ужас; наконец он решил, что это ряженые, и обратился к одному из вышеупомянутых неказистых магистров с вопросом, что сей маскарад означает. Тот ответил, что они просят вернуть колокола.

Услышав такие речи, Понократ поспешил предупредить Гаргантюа, чтобы он знал, что ему отвечать, и чтобы он незамедлительно принял решение. Получив таковые сведения, Гаргантюа отозвал в сторону Понократа, своего наставника, Филотомия, своего дворецкого, Гимнаста, своего конюшего, и, наконец, Эвдемона и попросил у них у всех совета, что ему делать и что отвечать. Все сошлись на том, что гостей должно препроводить в буфетную и напоить их по-богословски; а дабы старый хрен не кичился тем, что колокола возвращены благодаря его настояниям, решили послать, пока он будет тут бражничать, за префектом города, ректором факультета и викарным епископом и передать им колокола прежде, нежели богослов успеет изложить свою просьбу. Далее решено было предоставить ученому мужу возможность произнести в присутствии вышеуказанных лиц его блестящую речь.

И точно: когда все собрались, богослова ввели в переполненную залу, и он, откашлявшись, начал так.

Глава XIX.

Речь магистра Ианотуса де Брагмардо, в которой он обращается к Гаргантюа с просьбой вернуть колокола

— Ках, ках, кха! Мпа dies[45], милостивый государь, тпа dies, el vobis[46], милостивые государи! Как бы это было хорошо, если б вы вернули нам колокола, ибо мы испытываем в них крайнюю необходимость! Кхе, кхе, кха! Много лет тому назад мы не отдали их за большие деньги кагорским лондонцам, равно как и брийским бордосцам, коих пленили субстанциональные достоинства их элементарной комплекции, укореневающиеся в земнородности их квиддитативной натуры и порождающие способность разгонять лунный гало и предохранять от стихийных бедствий наши виноградники, то есть, собственно говоря, не наши, но окрестные, а ведь если мы лишимся крепких напитков, то мы утратим и все наше имение, и все наше разумение.

Если вы исполните мою просьбу, то я заработаю десять пядей сосисок и отличные штаны, в которых будет очень удобно моим ногам, в противном же случае пославшие меня окажутся обманщиками. А ей-богу, domine[47], хорошая вещь — штаны, et vir sapiens поп abhorrebit eam![48] Ax! Ax! He у всякого есть штаны, это я хорошо знаю по себе! Примите в соображение, domine, что я восемнадцать дней испальцовывал эту блестящую мухоморительную речь. Reddite quo sunt Cesaris Cesari, et que sunt Dei Deo. Ibi jacet lepus[49].

По чести, domine, если вы желаете отужинать со мной in camera, черт побери, charitatis, nos faciemus bonum cherubin. Ego occidi unum porcum, et ego habet bon vino.[50]А из доброго vini не сделать дурной латыни.

Итак, de parte Dei, date nobis clochas nostras[51]. Послушайте, я вам подарю на память от всего нашего факультета sermones de Utino, utinam[52] вы нам отдали наши колокола. Viiltis etiam pardonos? Per Diem, vos habebitis et nihil poyabitis[53].

О милостивый государь, о domine, clochidonnaminor nobis![54] Ведь это est bonum urbis[55]. В них нуждаются все поголовно. Если вашей кобыле от них польза, следственно и нашему факультету, que comparata esi jumentis insipientibas et similis facta est eis psalmo nescio quo[56], — это у меня где-то записано на клочке, — et est unum bonum Achilles[57]. Кихи, каха, кха!

Вот я вам сейчас докажу, что вы должны мне вернуть их! Ego sic argumentor:

Omnis clocha clochabilis, in clocherio clochando, clochans clochotivo clochare facit clochabiliter clochantes. Parisius habet clochas. Ergo glus[58].

Xa-xa-xa! Недурно сказано! Точь-в-точь in tertio prime[59], по Darii[60] или какому-то еще. Истинный Бог, когда-то я мастер был рассуждать, а теперь вот могу только дичь пороть, и ничего мне больше не нужно, кроме доброго вина и мягкой постели. Спину поближе к огню, брюхо поближе к столу, да чтобы миска была до краев!

Ax, domine, прошу вас in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen[61], верните нам колокола, и да хранят вас от всех болезней и здравия да ниспошлют вам Господь Бог и Царица Небесная, qui vivit et regnat per omnia secula seculorum, amen![62] Кихи, каха, кихи, каха, кххха!

Verum enim vero, quando quidem, dubio procul, edepol, quoniam, ita certe, meus Deus fidus[63], город без колоколов — все равно что слепец без клюки, осел без пахвей, корова без бубенчиков. Пока вы нам их не вернете, мы будем взывать к вам, как слепец, потерявший клюку, верещать, как осел без Пилвей, и реветь, как корова без бубенчиков.

Некий латинист, проживающий недалеко от больницы, однажды, процитировав светского поэта Балдануса, — то есть, виноват, Понтануса, — изъявил желание, чтобы самые колокола были сделаны из перьев, а языки — из лисьих хвостов, иначе, мол, у него от них мозговая колика начинается, когда он плетет свои стихообразные вирши. Но за это самое, туки-тук, туки-тук, лясь, хрясь, вверх тормашки, кувырком, его у нас объявили еретиком, — ведь мы еретиков, как блины, печем. А засим, как говорится: «Свидетель, вы свободны!» Valele et plaudite. Calepinus recensui[64].

Если вы исполните мою просьбу, то я заработаю десять пядей сосисок и отличные штаны, в которых будет очень удобно моим ногам, в противном же случае пославшие меня окажутся обманщиками. А ей-богу, domine[47], хорошая вещь — штаны, et vir sapiens поп abhorrebit eam![48] Ax! Ax! He у всякого есть штаны, это я хорошо знаю по себе! Примите в соображение, domine, что я восемнадцать дней испальцовывал эту блестящую мухоморительную речь. Reddite quo sunt Cesaris Cesari, et que sunt Dei Deo. Ibi jacet lepus[49].

По чести, domine, если вы желаете отужинать со мной in camera, черт побери, charitatis, nos faciemus bonum cherubin. Ego occidi unum porcum, et ego habet bon vino.[50]А из доброго vini не сделать дурной латыни.

Итак, de parte Dei, date nobis clochas nostras[51]. Послушайте, я вам подарю на память от всего нашего факультета sermones de Utino, utinam[52] вы нам отдали наши колокола. Viiltis etiam pardonos? Per Diem, vos habebitis et nihil poyabitis[53].

О милостивый государь, о domine, clochidonnaminor nobis![54] Ведь это est bonum urbis[55]. В них нуждаются все поголовно. Если вашей кобыле от них польза, следственно и нашему факультету, que comparata esi jumentis insipientibas et similis facta est eis psalmo nescio quo[56], — это у меня где-то записано на клочке, — et est unum bonum Achilles[57]. Кихи, каха, кха!

Вот я вам сейчас докажу, что вы должны мне вернуть их! Ego sic argumentor:

Omnis clocha clochabilis, in clocherio clochando, clochans clochotivo clochare facit clochabiliter clochantes. Parisius habet clochas. Ergo glus[58].

Xa-xa-xa! Недурно сказано! Точь-в-точь in tertio prime[59], по Darii[60] или какому-то еще. Истинный Бог, когда-то я мастер был рассуждать, а теперь вот могу только дичь пороть, и ничего мне больше не нужно, кроме доброго вина и мягкой постели. Спину поближе к огню, брюхо поближе к столу, да чтобы миска была до краев!

Ax, domine, прошу вас in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen[61], верните нам колокола, и да хранят вас от всех болезней и здравия да ниспошлют вам Господь Бог и Царица Небесная, qui vivit et regnat per omnia secula seculorum, amen![62] Кихи, каха, кихи, каха, кххха!

Verum enim vero, quando quidem, dubio procul, edepol, quoniam, ita certe, meus Deus fidus[63], город без колоколов — все равно что слепец без клюки, осел без пахвей, корова без бубенчиков. Пока вы нам их не вернете, мы будем взывать к вам, как слепец, потерявший клюку, верещать, как осел без Пилвей, и реветь, как корова без бубенчиков.

Некий латинист, проживающий недалеко от больницы, однажды, процитировав светского поэта Балдануса, — то есть, виноват, Понтануса, — изъявил желание, чтобы самые колокола были сделаны из перьев, а языки — из лисьих хвостов, иначе, мол, у него от них мозговая колика начинается, когда он плетет свои стихообразные вирши. Но за это самое, туки-тук, туки-тук, лясь, хрясь, вверх тормашки, кувырком, его у нас объявили еретиком, — ведь мы еретиков, как блины, печем. А засим, как говорится: «Свидетель, вы свободны!» Valele et plaudite. Calepinus recensui[64].

Глава XX.

О том, как богослов унес свое сукно и как у него началась тяжба с другими сорбоннистами

Когда богослов окончил свою речь, Понократ и Эвдемон залились таким неудержимым хохотом, что чуть было не отдали Богу душу, — точь-в-точь как Красе при виде осла, глотавшего репейники, или Филемон, который умер от смеха при виде осла, пожиравшего фиги, приготовленные к обеду. Глядя на них, захохотал и магистр Ианотус, — причем неизвестно, кто смеялся громче, — так что в конце концов на глазах у всех выступили слезы, ибо от сильного сотрясения мозговое вещество отжало слезную жидкость, и она притекла к глазным нервам. Таким образом, они изобразили собой гераклитствующего Демокрита и демокритствующего Гераклита.

Когда же все вволю насмеялись, Гаргантюа обратился за советом к своим приближенным, как ему поступить. Понократ высказал мнение, что блестящего оратора следует еще раз напоить и, ввиду того что он их развлек и насмешил почище самого Сонжекре, выдать ему десять пядей сосисок, упомянутых в его игривой речи, штаны, триста больших поленьев, двадцать пять бочек вина, постель с тремя перинами гусиного пера и весьма объемистую и глубокую миску, — словом, все, в чем, по его словам, он на старости лет нуждался.

Все это и было ему выдано, за исключением штанов, ибо Гаргантюа усомнился, чтобы так, сразу, можно было найти оратору подходящего размера штаны; к тому же Гаргантюа не знал, какой фасон приличествует магистру: с форточкой ли наподобие подъемного и опускного моста, которая упрощает задней части отправление естественной потребности, морской ли фасон, упрощающий мочеиспускание, швейцарский ли, чтобы пузу было теплее, или же с прорезами, чтобы не жарко было пояснице; а потому он велел заместо штанов выдать оратору семь локтей черного сукна и три локтя белой материи на подкладку. Дрова отнесли ему на дом носильщики; сосиски и миску понесли магистры наук; сукно пожелал нести сам магистр Ианотус. Один из помянутых магистров, по имени Жус Бандуй, заметил, что богослову это не пристало и не подобает, а посему пусть, мол, он передаст сукно кому-нибудь из них.

— Ах ты, ослина, ослина! — воскликнул Ианотус. — Не умеешь ты выводить заключения in modo et figura[65]. He пошли тебе, видно, впрок Предположения a Parva logicalia! Panus pro quo supponit?[66]

— Confuse et distributive[67]. — отвечал Бандуй. — Я тебя не спрашиваю, ослина, quo modo suppomt, но pro quo[68]. Ясно, ослина, что pro tibiis meis[69]. Следственно, сукно понесу я, egomet, sicut suppositum portat adpositum[70]. И он понес его крадучись, как Патлен. Однако на этом дело не кончилось: старый хрен еще раз торжественно потребовал штаны и сосиски на пленарном заседании в Сорбонне, но ему было в этом решительно отказано на том основании, что, по имеющимся сведениям, он уже все получил от Гаргантюа. Магистр Ианртус возразил, что то было сделано gratis[71] благодаря щедрости Гаргантюа, каковая-де не освобождает сорбонников от исполнения данных обещаний. Со всем тем ему было сказано, что с ним рассчитались по справедливости и больше он ни шиша не получит.

— По справедливости? — возопил Ианотус. — Да у вас тут ею и не пахнет. Ах, подлецы вы этакие, дрянь паршивая! Свет еще не видел таких мерзавцев, как вы. Уж я-то знаю вас как свои пять пальцев, — чего же вы припадаете на ногу перед хромым? Ведь я делал всякие пакости вместе с вами. Вот, отсохни у меня селезенка, донесу я ужо королю о тех страшных беззакониях, которые вы здесь замышляете и творите, и пусть на меня нападет проказа, если он не велит всех вас сжечь живьем, как мужеложцев, злодеев, еретиков и соблазнителей, отверженных самим Богом и добродетелью!

За эти слова его привлекли к суду, но он добился отсрочки судебного разбирательства. В общем, тяжба затянулась и тянется доныне. По сему случаю сорбонники дали обет не мыться, а Ианотус и иже с ним дали обет не утирать носа до тех пор, пока не будет вынесен окончательный приговор.

Во исполнение данных обетов они и до сей поры пребывают грязными и сопливыми, ибо суд еще не раскумекал это дело до тонкости. Приговор последует в ближайшие греческие календы, иными словами, никогда не последует, — вы же знаете, что судьи сильнее самой природы и даже своих собственных законов. Так, например, согласно парижским кодексам един Бог властен продолжать что-либо до бесконечности. Природа сама по себе не создает ничего бессмертного, ибо всему произведенному ею на свет она же сама полагает предел и конец: omnia orta cadunt[72] и т. д. Но усилиями этих крючкотворов разбираемые ими тяжбы становятся бесконечными и бессмертными. Таким образом, они подтверждают справедливость изречения, принадлежащего Хилону Лакедемонянину и вошедшего в поговорку у дельфийцев: нищета — подруга тяжбы, а все тяжущиеся — нищие, ибо скорее настанет конец их жизни, нежели конец тому делу, которое они возбудили.

Когда же все вволю насмеялись, Гаргантюа обратился за советом к своим приближенным, как ему поступить. Понократ высказал мнение, что блестящего оратора следует еще раз напоить и, ввиду того что он их развлек и насмешил почище самого Сонжекре, выдать ему десять пядей сосисок, упомянутых в его игривой речи, штаны, триста больших поленьев, двадцать пять бочек вина, постель с тремя перинами гусиного пера и весьма объемистую и глубокую миску, — словом, все, в чем, по его словам, он на старости лет нуждался.

Все это и было ему выдано, за исключением штанов, ибо Гаргантюа усомнился, чтобы так, сразу, можно было найти оратору подходящего размера штаны; к тому же Гаргантюа не знал, какой фасон приличествует магистру: с форточкой ли наподобие подъемного и опускного моста, которая упрощает задней части отправление естественной потребности, морской ли фасон, упрощающий мочеиспускание, швейцарский ли, чтобы пузу было теплее, или же с прорезами, чтобы не жарко было пояснице; а потому он велел заместо штанов выдать оратору семь локтей черного сукна и три локтя белой материи на подкладку. Дрова отнесли ему на дом носильщики; сосиски и миску понесли магистры наук; сукно пожелал нести сам магистр Ианотус. Один из помянутых магистров, по имени Жус Бандуй, заметил, что богослову это не пристало и не подобает, а посему пусть, мол, он передаст сукно кому-нибудь из них.

— Ах ты, ослина, ослина! — воскликнул Ианотус. — Не умеешь ты выводить заключения in modo et figura[65]. He пошли тебе, видно, впрок Предположения a Parva logicalia! Panus pro quo supponit?[66]

— Confuse et distributive[67]. — отвечал Бандуй. — Я тебя не спрашиваю, ослина, quo modo suppomt, но pro quo[68]. Ясно, ослина, что pro tibiis meis[69]. Следственно, сукно понесу я, egomet, sicut suppositum portat adpositum[70]. И он понес его крадучись, как Патлен. Однако на этом дело не кончилось: старый хрен еще раз торжественно потребовал штаны и сосиски на пленарном заседании в Сорбонне, но ему было в этом решительно отказано на том основании, что, по имеющимся сведениям, он уже все получил от Гаргантюа. Магистр Ианртус возразил, что то было сделано gratis[71] благодаря щедрости Гаргантюа, каковая-де не освобождает сорбонников от исполнения данных обещаний. Со всем тем ему было сказано, что с ним рассчитались по справедливости и больше он ни шиша не получит.

— По справедливости? — возопил Ианотус. — Да у вас тут ею и не пахнет. Ах, подлецы вы этакие, дрянь паршивая! Свет еще не видел таких мерзавцев, как вы. Уж я-то знаю вас как свои пять пальцев, — чего же вы припадаете на ногу перед хромым? Ведь я делал всякие пакости вместе с вами. Вот, отсохни у меня селезенка, донесу я ужо королю о тех страшных беззакониях, которые вы здесь замышляете и творите, и пусть на меня нападет проказа, если он не велит всех вас сжечь живьем, как мужеложцев, злодеев, еретиков и соблазнителей, отверженных самим Богом и добродетелью!

За эти слова его привлекли к суду, но он добился отсрочки судебного разбирательства. В общем, тяжба затянулась и тянется доныне. По сему случаю сорбонники дали обет не мыться, а Ианотус и иже с ним дали обет не утирать носа до тех пор, пока не будет вынесен окончательный приговор.

Во исполнение данных обетов они и до сей поры пребывают грязными и сопливыми, ибо суд еще не раскумекал это дело до тонкости. Приговор последует в ближайшие греческие календы, иными словами, никогда не последует, — вы же знаете, что судьи сильнее самой природы и даже своих собственных законов. Так, например, согласно парижским кодексам един Бог властен продолжать что-либо до бесконечности. Природа сама по себе не создает ничего бессмертного, ибо всему произведенному ею на свет она же сама полагает предел и конец: omnia orta cadunt[72] и т. д. Но усилиями этих крючкотворов разбираемые ими тяжбы становятся бесконечными и бессмертными. Таким образом, они подтверждают справедливость изречения, принадлежащего Хилону Лакедемонянину и вошедшего в поговорку у дельфийцев: нищета — подруга тяжбы, а все тяжущиеся — нищие, ибо скорее настанет конец их жизни, нежели конец тому делу, которое они возбудили.

Глава XXI.

О том, чем занимался Гаргантюа по расписанию, составленному его учителями-сорбоннщиками

Спустя несколько дней по прибытии Гаргантюа в Париж колокола были водворены на место, и парижане в знак благодарности за этот великодушный поступок обратились к нему с предложением кормить и содержать его кобылицу, сколько он пожелает, к каковому предложению Гаргантюа отнесся весьма благосклонно, вследствие чего кобылицу отправили в Бьерский лес. Полагаю, впрочем, что теперь ее уже там нет.

После этого Гаргантюа возымел охоту со всем возможным прилежанием начать заниматься под руководством Понократа, но тот для начала велел ему следовать прежней методе: Понократу нужно было уяснить себе, каким способом за столь долгий срок бывшие наставники Гаргантюа ничего не сумели добиться и он вышел у них таким олухом, глупцом и неучем.

Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между восемью и девятью часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет, — так ему предписали наставники-богословы, ссылавшиеся на слова Давида: Vanum est vobis ante lucern surgere[73].

Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался глядя по времени года, причем особенной его любовью пользовался широкий и длинный плащ из плотной фризской ткани, подбитый лисьим мехом; потом причесывался альменовским гребнем, сиречь пятерней, ибо наставники твердили ему, что причесываться иначе, чиститься и мыться — это значит даром терять время, отведенное для земной жизни.

Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал, кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидьякон, и, наконец, завтракал, а на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе.

Понократ заметил, что, встав с постели, нужно сейчас же проделать некоторые упражнения, а не набрасываться на еду. Но Гаргантюа возразил:

— Как? Разве я недостаточно упражняюсь? Прежде чем встать, я раз семь перевернусь с боку на бок. Неужели этого мало? Папа Александр по совету врача-еврея делал то же самое и назло завистникам дожил до самой своей смерти. Меня к этому приучили мои бывшие учителя, — они говорили, что завтрак хорошо действует на память, и по этой причине за завтраком, никого не дожидаясь, выпивали. Я от этого чувствую себя прекрасно и только с большим аппетитом ем. Магистр Тубал говорил мне, — а он здесь, в Париже, лучше всех сдал на лиценциата: дело, мол, не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше; так же точно, если человек хочет быть в добром здоровье, то не следует пить, и пить, и пить бесперечь, как утка, — достаточно выпить с утра. Unde versus[74]:

После этого Гаргантюа возымел охоту со всем возможным прилежанием начать заниматься под руководством Понократа, но тот для начала велел ему следовать прежней методе: Понократу нужно было уяснить себе, каким способом за столь долгий срок бывшие наставники Гаргантюа ничего не сумели добиться и он вышел у них таким олухом, глупцом и неучем.

Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между восемью и девятью часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет, — так ему предписали наставники-богословы, ссылавшиеся на слова Давида: Vanum est vobis ante lucern surgere[73].

Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался глядя по времени года, причем особенной его любовью пользовался широкий и длинный плащ из плотной фризской ткани, подбитый лисьим мехом; потом причесывался альменовским гребнем, сиречь пятерней, ибо наставники твердили ему, что причесываться иначе, чиститься и мыться — это значит даром терять время, отведенное для земной жизни.

Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал, кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидьякон, и, наконец, завтракал, а на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе.

Понократ заметил, что, встав с постели, нужно сейчас же проделать некоторые упражнения, а не набрасываться на еду. Но Гаргантюа возразил:

— Как? Разве я недостаточно упражняюсь? Прежде чем встать, я раз семь перевернусь с боку на бок. Неужели этого мало? Папа Александр по совету врача-еврея делал то же самое и назло завистникам дожил до самой своей смерти. Меня к этому приучили мои бывшие учителя, — они говорили, что завтрак хорошо действует на память, и по этой причине за завтраком, никого не дожидаясь, выпивали. Я от этого чувствую себя прекрасно и только с большим аппетитом ем. Магистр Тубал говорил мне, — а он здесь, в Париже, лучше всех сдал на лиценциата: дело, мол, не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше; так же точно, если человек хочет быть в добром здоровье, то не следует пить, и пить, и пить бесперечь, как утка, — достаточно выпить с утра. Unde versus[74]: