Страница:

— Какого чина придерживаетесь вы, когда читаете часы? — спросил Гаргантюа.

— Как придется — вот чего я придерживаюсь, — отвечал монах. — Иной раз читаю по три псалма и по три отрывочка из Священного писания, а нет охоты, так и совсем ничего. Я себя часами не утруждаю — не человек для часов, а часы для человека. Словом сказать, я поступаю с ними, как все равно со стременными ремнями — укорачиваю и растягиваю, как мне вздумается: brevis oratio penetrat celos, longa potatio evacuat cyphos.[106] Кто это сказал?

— Честное слово, блудодейчик, не знаю, — молвил Понократ. — Однако ж ты молодчина!

— Весь в вас пошел, — отвечал монах. — А теперь venite apotemus.

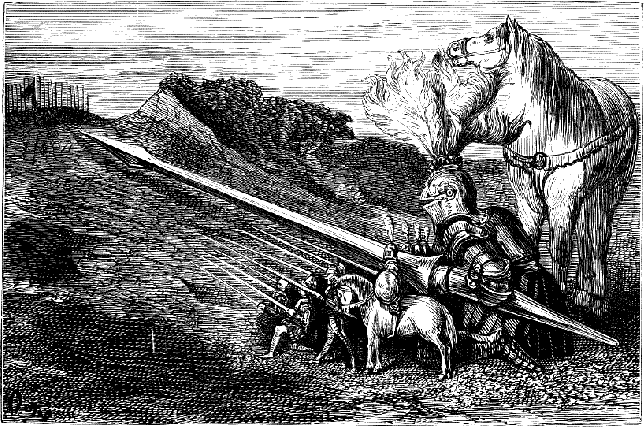

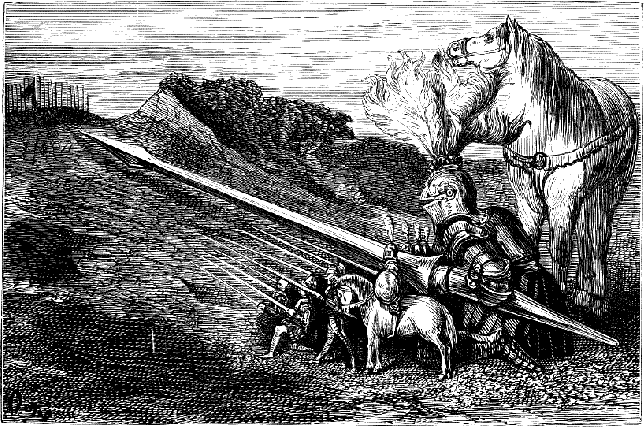

Тут принесли невесть сколько жаркого, а к нему ломтики хлеба, смоченные в супе, и монах начал пить в свое удовольствие. Некоторые составили ему компанию, прочие отказались. Затем все начали собираться в поход и надевать бранные доспехи, при этом брата Жана облекли в доспехи против его желания, ибо он сначала и слышать ни о чем не хотел, кроме как о том, чтобы прикрыть живот рясой, а в руку взять перекладину от креста. Однако, не желая огорчать соратников, он все же вооружился до зубов и, привесив сбоку булатный меч, воссел на доброго неаполитанского скакуна, и вместе с ним выступили в поход Гаргантюа, Гимнаст, Эвдемон и еще двадцать пять самых храбрых слуг Грангузье, все в полном вооружении, все на конях и с копьями, как святой Георгий, а позади каждого воина на крупе коня сидел стрелок.

Глава XLII.

Итак, доблестные воины отправляются на поиски приключений, точно условившись перед отбытием, в каких случаях, если пробьет час великого и страшного сражения, должно давать бой, в каких

— уклоняться. А монах знай подбадривает их:

— Дети мои, не бойтесь и не пугайтесь! Я поведу вас верным путем. С нами Бог и святой Бенедикт! Будь я так же силен, как и удал, я 6ы всех наших супостатов, пропади они пропадом, ощипал, как уток! Я не боюсь ничего, кроме артиллерии. Впрочем, подпономарь нашего аббатства дал мне одну молитву, — она охраняет человека от всякого огнестрельного оружия, только мне-то она ни к чему, потому как я в нее вот настолько не верю. А уж этой самой перекладиной я наделаю дел! Клянусь Богом, задай кто из вас стрекача, так пусть меня черт возьмет, ежели я не сделаю его вместо себя монахом и не наряжу в свою рясу, — ряса ведь помогает от трусости. Слыхали вы когда-нибудь про борзого кобеля господина де Мерля? Как охотничья собака, он сплоховал, а хозяин накинул на него рясу. Клянусь телом Христовым, с тех пор он уж не упустил ни лисы, ни зайца, и это еще что: он покрыл всех сучек в околотке, а ведь прежде он был по этой части слаб, de frigidis et maleficiatis.[107]

Брат Жан в сердцах произносил эти слова, как раз когда он, держа путь к Соле, проезжал под ореховым деревом, и тут забрало его шлема зацепилось за обломленный край толстого сука. Невзирая на это обстоятельство, монах изо всех сил пришпорил коня, конь же его не выносил шпор: он скакнул вперед, монах, силясь отцепить забрало, выпустил поводья и ухватился рукой за сук, а в это время конь из-под него вырвался. Монах вследствие этого повис на дереве и стал звать на помощь, кричать «караул» и всех обвинять в измене.

Эвдемон заметил его первый и обратился к Гаргантюа:

— Государь, посмотрите поближе на этого висящего Авессалома!

Гаргантюа подъехал и, увидев, какое положение принял монах и как именно он повис, сказал Эвдемону:

— Сравнив его с Авессаломом, вы отступили от истины. Авессалом запутался волосами, а у монаха голова бритая, и его держат уши.

— Помогите же мне, черт бы вас всех побрал! — кричал монах. — Нашли время лясы точить! Вы вроде проповедников-декреталистов, которые говорят, что ежели нашему ближнему грозит смертельная опасность, то мы под страхом троекратного отлучения должны прежде убедить его исповедаться и восприять благодать, а потом уже оказывать ему помощь. Ну так когда кто-нибудь из этих проповедников упадет на моих глазах в воду и станет тонуть, я, вместо того чтобы броситься к нему и протянуть руку, прочту ему длиннющую проповедь de contemptu mundi et fuga seculi,[108] а когда уж он совсем застынет, тут только я его вытащу.

— Не дрыгай ногами, душенька, — сказал Гимнаст, — я тебя сейчас сниму, уж очень ты милый monachus[109]:

Я видел на своем веку более пятисот повешенных, но никто еще не болтался на дереве с таким изяществом, как ты. Будь я столь же изящен, я бы согласился провисеть так всю жизнь.

— Да перестанете вы проповедовать? — возопил монах. — Помогите мне ради Господа Бога, если не хотите помочь во имя кого-то другого! Клянусь моей рясой, вы об этом еще пожалеете tempore et loco prelibatis[110].

Тут Гимнаст соскочил с коня, вскарабкался на дерево и одной рукой подхватил монаха под мышки, другой же отцепил его забрало от сука, по каковой причине монах повалился на землю, а следом за ним спрыгнул Гимнаст.

Сверзившись, монах тотчас же сбросил с себя все свое вооружение и доспех за доспехом расшвырял его по полю, засим схватил перекладину от креста и вскочил на своего коня, которого на бегу перехватил Эвдемон.

После этого ратники в веселом расположении духа поехали дальше, по направлению к Соле.

Глава XLIII.

Уцелевшие от разгрома, во время которого был растрепан Трипе, донесли Пикрохолу, что на его людей совершили нападение черти, и весть эта привела Пикрохола в совершенное неистовство; всю ночь он держал совет, на котором Бедокур и Фанфарон утверждали, что могущество его таково, что он разобьет всех чертей ада, если только они на него ополчатся, чему сам Пикрохол и верил и не верил.

Как бы то ни было, он выслал в разведывательных целях отряд легкой кавалерии под командой графа Улепета численностью в тысячу шестьсот всадников, причем все они были тщательно окроплены святой водой и у каждого из них вместо знака отличия красовалась в виде перевязи епитрахиль на тот случай, если они столкнутся с чертями, которые от григорианской воды и от епитрахилей должны были неминуемо исчезнуть и расточиться. Так они доехали почти до самого Лавогюйона и Маландри, но, ни от кого не получив нужных сведений, повернули обратно и, поехав верхней дорогой, неподалеку от Кудре обнаружили в пастушеской то ли хижине, то ли лачужке пятерых паломников, коих они тут же связали веревкой и, невзирая на их вопли, заклинания и мольбы, как лазутчиков увели с собой. Когда же они спускались к Сейи, их заметил Гаргантюа.

— Братцы, — сказал он своим людям, — вон неприятельский разъезд, вдесятеро превосходящий нас числом. Как вы полагаете, ударить нам на них?

— А почему бы нет, черт возьми? — молвил монах. — Неужто вы судите о людях по их численности, а не по их доблести и отваге? — И, недолго думая, он крикнул: — Ударим, черти, ударим!

Когда до врагов донеслись эти крики, они, разумеется, подумали, что это самые настоящие черти, и, бросив поводья, обратились в бегство, за исключением Улепета, — он взял корье наперевес и со всего размаху ударил монаха в грудь, однако железный наконечник его копья мгновенно притупился о грозную рясу монаха: это было все равно, как если бы вы тоненькой свечечкой ударили по наковальне. Вслед за тем монах так хватил его перекладиной между шеей и воротником, прямо по кости, именуемой «акромион», что тот обмер, лишился чувств и как подкошенный свалился к ногам коня. Тут только заметил монах, что перевязью служила ему епитрахиль.

— Стало быть, он всего-навсего священник, — сказал он Гаргантюа, — а ведь это лишь малая толика монаха. Я же, клянусь святым Иоанном, я — монах заправский, и я вам их всех перебью как мух.

Тут он вскачь понесся за ними, нагнал тех, что ехали сзади, и, нанося удары направо и налево, перемолотил их, как пшеницу.

Гимнаст немедленно обратился к Гаргантюа с вопросом, должны ли они преследовать отступающих.

— Ни в коем случае, — отвечал Гаргантюа. — Согласно истинной военной науке никогда не следует доводить врага до крайности: если он удручен и изнеможен, то отчаяние придает ему сил и вселяет в него бодрость, ибо отнять у людей растерявшихся и измученных всякую надежду на спасение — значит наделить их спасительнейшим средством. Сколько побед было вырвано побежденными из рук победителей единственно потому, что победители наперекор здравому смыслу стремились к полному и окончательному уничтожению и истреблению врага, не думая о том, что следует хоть кого-нибудь оставить в живых, чтобы было кому явиться вестником их победы! Всегда оставляйте неприятелю все ворота и дороги открытыми, сооружайте ему серебряный мост, чтобы облегчить отступление.

— Так-то оно так, — заметил Гимнаст, — да ведь наш добрый монах бросился в погоню.

— Наш добрый монах? — спросил Гаргантюа. — Ну так им несдобровать, клянусь честью! На всякий случай, однако ж, подождем немного, побудем пока здесь, в сторонке. По-моему, я достаточно хорошо изучил повадку наших врагов, — они полагаются на судьбу, а не на здравый смысл.

Меж тем как они стояли в орешнике, монах все еще гнал врага, разя всех, кого встречал на своем пути, и никому не давая пощады, и наконец увидел всадника, везшего на крупе одного из несчастных паломников. И как скоро брат Жан замахнулся, паломник возопил:

— Господин настоятель, милый! Господин настоятель! Спасите меня, умоляю вас!

При этих словах враги обернулись и, удостоверившись, что свирепствует тут один только монах, принялись колотить его кто во что горазд, но ему совсем не было больно, даже когда удары приходились по рясе, — такая у него оказалась толстая кожа. Затем враги приставили к нему двух лучников и, поворотив коней, удостоверились, что никого больше не видно, из чего они сделали вывод, что Гаргантюа со всем своим отрядом бежал. Тогда они стремглав помчались по направлению к Нуарет, дабы настигнуть Гаргантюа, монаха же оставили под охраной двух лучников.

Заслышав конское ржание и топот копыт, Гаргантюа обратился к своим людям:

— Братцы! Я слышу, как скачут наши враги, и уже различаю отдельных всадников из этого полчища, что мчится на нас. Сомкнем же наши ряды, выстроимся по всем правилам на дороге, и предстоящее сражение послужит нам к чести, а им принесет гибель!

Глава XLIV.

Глава XLV.

Глава XLVI.

— Как придется — вот чего я придерживаюсь, — отвечал монах. — Иной раз читаю по три псалма и по три отрывочка из Священного писания, а нет охоты, так и совсем ничего. Я себя часами не утруждаю — не человек для часов, а часы для человека. Словом сказать, я поступаю с ними, как все равно со стременными ремнями — укорачиваю и растягиваю, как мне вздумается: brevis oratio penetrat celos, longa potatio evacuat cyphos.[106] Кто это сказал?

— Честное слово, блудодейчик, не знаю, — молвил Понократ. — Однако ж ты молодчина!

— Весь в вас пошел, — отвечал монах. — А теперь venite apotemus.

Тут принесли невесть сколько жаркого, а к нему ломтики хлеба, смоченные в супе, и монах начал пить в свое удовольствие. Некоторые составили ему компанию, прочие отказались. Затем все начали собираться в поход и надевать бранные доспехи, при этом брата Жана облекли в доспехи против его желания, ибо он сначала и слышать ни о чем не хотел, кроме как о том, чтобы прикрыть живот рясой, а в руку взять перекладину от креста. Однако, не желая огорчать соратников, он все же вооружился до зубов и, привесив сбоку булатный меч, воссел на доброго неаполитанского скакуна, и вместе с ним выступили в поход Гаргантюа, Гимнаст, Эвдемон и еще двадцать пять самых храбрых слуг Грангузье, все в полном вооружении, все на конях и с копьями, как святой Георгий, а позади каждого воина на крупе коня сидел стрелок.

Глава XLII.

О том, как монах ободрял соратников и как он повис на дереве

Итак, доблестные воины отправляются на поиски приключений, точно условившись перед отбытием, в каких случаях, если пробьет час великого и страшного сражения, должно давать бой, в каких

— уклоняться. А монах знай подбадривает их:

— Дети мои, не бойтесь и не пугайтесь! Я поведу вас верным путем. С нами Бог и святой Бенедикт! Будь я так же силен, как и удал, я 6ы всех наших супостатов, пропади они пропадом, ощипал, как уток! Я не боюсь ничего, кроме артиллерии. Впрочем, подпономарь нашего аббатства дал мне одну молитву, — она охраняет человека от всякого огнестрельного оружия, только мне-то она ни к чему, потому как я в нее вот настолько не верю. А уж этой самой перекладиной я наделаю дел! Клянусь Богом, задай кто из вас стрекача, так пусть меня черт возьмет, ежели я не сделаю его вместо себя монахом и не наряжу в свою рясу, — ряса ведь помогает от трусости. Слыхали вы когда-нибудь про борзого кобеля господина де Мерля? Как охотничья собака, он сплоховал, а хозяин накинул на него рясу. Клянусь телом Христовым, с тех пор он уж не упустил ни лисы, ни зайца, и это еще что: он покрыл всех сучек в околотке, а ведь прежде он был по этой части слаб, de frigidis et maleficiatis.[107]

Брат Жан в сердцах произносил эти слова, как раз когда он, держа путь к Соле, проезжал под ореховым деревом, и тут забрало его шлема зацепилось за обломленный край толстого сука. Невзирая на это обстоятельство, монах изо всех сил пришпорил коня, конь же его не выносил шпор: он скакнул вперед, монах, силясь отцепить забрало, выпустил поводья и ухватился рукой за сук, а в это время конь из-под него вырвался. Монах вследствие этого повис на дереве и стал звать на помощь, кричать «караул» и всех обвинять в измене.

Эвдемон заметил его первый и обратился к Гаргантюа:

— Государь, посмотрите поближе на этого висящего Авессалома!

Гаргантюа подъехал и, увидев, какое положение принял монах и как именно он повис, сказал Эвдемону:

— Сравнив его с Авессаломом, вы отступили от истины. Авессалом запутался волосами, а у монаха голова бритая, и его держат уши.

— Помогите же мне, черт бы вас всех побрал! — кричал монах. — Нашли время лясы точить! Вы вроде проповедников-декреталистов, которые говорят, что ежели нашему ближнему грозит смертельная опасность, то мы под страхом троекратного отлучения должны прежде убедить его исповедаться и восприять благодать, а потом уже оказывать ему помощь. Ну так когда кто-нибудь из этих проповедников упадет на моих глазах в воду и станет тонуть, я, вместо того чтобы броситься к нему и протянуть руку, прочту ему длиннющую проповедь de contemptu mundi et fuga seculi,[108] а когда уж он совсем застынет, тут только я его вытащу.

— Не дрыгай ногами, душенька, — сказал Гимнаст, — я тебя сейчас сниму, уж очень ты милый monachus[109]:

Monachus in claustro

Non valet ova duo;

Sed quando est extra,

Bene valet triginta.

Видишь в келье чернеца?

Он не стоит и яйца.

Повстречай его в пути:

Сразу стоит десяти.

(средневек. лат.).

— Перевод С. Аверинцева.

Я видел на своем веку более пятисот повешенных, но никто еще не болтался на дереве с таким изяществом, как ты. Будь я столь же изящен, я бы согласился провисеть так всю жизнь.

— Да перестанете вы проповедовать? — возопил монах. — Помогите мне ради Господа Бога, если не хотите помочь во имя кого-то другого! Клянусь моей рясой, вы об этом еще пожалеете tempore et loco prelibatis[110].

Тут Гимнаст соскочил с коня, вскарабкался на дерево и одной рукой подхватил монаха под мышки, другой же отцепил его забрало от сука, по каковой причине монах повалился на землю, а следом за ним спрыгнул Гимнаст.

Сверзившись, монах тотчас же сбросил с себя все свое вооружение и доспех за доспехом расшвырял его по полю, засим схватил перекладину от креста и вскочил на своего коня, которого на бегу перехватил Эвдемон.

После этого ратники в веселом расположении духа поехали дальше, по направлению к Соле.

Глава XLIII.

О том, как Пикрохолова разведка наткнула на Гаргантюа, и о том, как монах убил военачальника Улепета, а затем попал к неприятелю в плен

Уцелевшие от разгрома, во время которого был растрепан Трипе, донесли Пикрохолу, что на его людей совершили нападение черти, и весть эта привела Пикрохола в совершенное неистовство; всю ночь он держал совет, на котором Бедокур и Фанфарон утверждали, что могущество его таково, что он разобьет всех чертей ада, если только они на него ополчатся, чему сам Пикрохол и верил и не верил.

Как бы то ни было, он выслал в разведывательных целях отряд легкой кавалерии под командой графа Улепета численностью в тысячу шестьсот всадников, причем все они были тщательно окроплены святой водой и у каждого из них вместо знака отличия красовалась в виде перевязи епитрахиль на тот случай, если они столкнутся с чертями, которые от григорианской воды и от епитрахилей должны были неминуемо исчезнуть и расточиться. Так они доехали почти до самого Лавогюйона и Маландри, но, ни от кого не получив нужных сведений, повернули обратно и, поехав верхней дорогой, неподалеку от Кудре обнаружили в пастушеской то ли хижине, то ли лачужке пятерых паломников, коих они тут же связали веревкой и, невзирая на их вопли, заклинания и мольбы, как лазутчиков увели с собой. Когда же они спускались к Сейи, их заметил Гаргантюа.

— Братцы, — сказал он своим людям, — вон неприятельский разъезд, вдесятеро превосходящий нас числом. Как вы полагаете, ударить нам на них?

— А почему бы нет, черт возьми? — молвил монах. — Неужто вы судите о людях по их численности, а не по их доблести и отваге? — И, недолго думая, он крикнул: — Ударим, черти, ударим!

Когда до врагов донеслись эти крики, они, разумеется, подумали, что это самые настоящие черти, и, бросив поводья, обратились в бегство, за исключением Улепета, — он взял корье наперевес и со всего размаху ударил монаха в грудь, однако железный наконечник его копья мгновенно притупился о грозную рясу монаха: это было все равно, как если бы вы тоненькой свечечкой ударили по наковальне. Вслед за тем монах так хватил его перекладиной между шеей и воротником, прямо по кости, именуемой «акромион», что тот обмер, лишился чувств и как подкошенный свалился к ногам коня. Тут только заметил монах, что перевязью служила ему епитрахиль.

— Стало быть, он всего-навсего священник, — сказал он Гаргантюа, — а ведь это лишь малая толика монаха. Я же, клянусь святым Иоанном, я — монах заправский, и я вам их всех перебью как мух.

Тут он вскачь понесся за ними, нагнал тех, что ехали сзади, и, нанося удары направо и налево, перемолотил их, как пшеницу.

Гимнаст немедленно обратился к Гаргантюа с вопросом, должны ли они преследовать отступающих.

— Ни в коем случае, — отвечал Гаргантюа. — Согласно истинной военной науке никогда не следует доводить врага до крайности: если он удручен и изнеможен, то отчаяние придает ему сил и вселяет в него бодрость, ибо отнять у людей растерявшихся и измученных всякую надежду на спасение — значит наделить их спасительнейшим средством. Сколько побед было вырвано побежденными из рук победителей единственно потому, что победители наперекор здравому смыслу стремились к полному и окончательному уничтожению и истреблению врага, не думая о том, что следует хоть кого-нибудь оставить в живых, чтобы было кому явиться вестником их победы! Всегда оставляйте неприятелю все ворота и дороги открытыми, сооружайте ему серебряный мост, чтобы облегчить отступление.

— Так-то оно так, — заметил Гимнаст, — да ведь наш добрый монах бросился в погоню.

— Наш добрый монах? — спросил Гаргантюа. — Ну так им несдобровать, клянусь честью! На всякий случай, однако ж, подождем немного, побудем пока здесь, в сторонке. По-моему, я достаточно хорошо изучил повадку наших врагов, — они полагаются на судьбу, а не на здравый смысл.

Меж тем как они стояли в орешнике, монах все еще гнал врага, разя всех, кого встречал на своем пути, и никому не давая пощады, и наконец увидел всадника, везшего на крупе одного из несчастных паломников. И как скоро брат Жан замахнулся, паломник возопил:

— Господин настоятель, милый! Господин настоятель! Спасите меня, умоляю вас!

При этих словах враги обернулись и, удостоверившись, что свирепствует тут один только монах, принялись колотить его кто во что горазд, но ему совсем не было больно, даже когда удары приходились по рясе, — такая у него оказалась толстая кожа. Затем враги приставили к нему двух лучников и, поворотив коней, удостоверились, что никого больше не видно, из чего они сделали вывод, что Гаргантюа со всем своим отрядом бежал. Тогда они стремглав помчались по направлению к Нуарет, дабы настигнуть Гаргантюа, монаха же оставили под охраной двух лучников.

Заслышав конское ржание и топот копыт, Гаргантюа обратился к своим людям:

— Братцы! Я слышу, как скачут наши враги, и уже различаю отдельных всадников из этого полчища, что мчится на нас. Сомкнем же наши ряды, выстроимся по всем правилам на дороге, и предстоящее сражение послужит нам к чести, а им принесет гибель!

Глава XLIV.

О том, как монах избавился от своей охраны и как была разбита Пикрохолова разведка

Итак, враги впопыхах умчались, и это навело монаха на мысль, что они устремились в погоню за Гаргантюа и его людьми, каковая мысль глубоко огорчила его, ибо он не в состоянии был помочь соратникам. Понаблюдав за двумя лучниками, он убедился, что их так и подмывает броситься вслед за однополчанами, чтобы и на их долю хоть что-нибудь да перепало, — они все поглядывали в сторону долины, куда спускались их товарищи. В конце концов он рассудил так:

«Сейчас видно, что мои часовые в ратном искусстве не искушены, — они даже не взяли с меня клятвы, что я не убегу, и не отобрали меча».

Затем он неожиданно выхватил этот самый меч и, ударив лучника, находившегося справа от него, перерезал ему шейные вены и сфенитидные артерии, а заодно и язычок, вплоть до миндалин, вторым же ударом обнажил спинной мозг между вторым и третьим позвонками, после чего лучник приказал долго жить.

Тогда монах, поворотив коня налево, наехал на другого лучника, а тот, видя, что его товарищ мертв, монах же на него наседает, заорал во всю мочь:

— Ай, ай, ай, господин настоятель, я сдаюсь! Господин настоятель, родной мой, господин настоятель!

А монах свое:

— Не просите меня столь настоятельно, все равно я вам, мой дорогой, накладу по-настоящему!

— Ай, ай, ай! — стенал лучник. — Господин настоятель, голубчик вы мой, помоги вам Бог стать аббатом!

— Клянусь моей рясой, я вас посвящу в кардиналы! — объявил монах. — Вы с духовных особ берете выкуп? Ну так я вам сейчас вручу кардинальскую красную шапку.

А лучник свое:

— Господин настоятель, господин настоятель, господин будущий аббат, господин кардинал, господин все что хотите! Ах! Ох! Ax! Не надо, господин настоятель, миленький мой, господин настоятель, я вам сдаюсь!

— А я тебя сдам всем чертям, — объявил монах.

И тут он одним ударом рассек ему голову — он пробил ему черепную коробку над самой височной костью, разворотил обе теменные кости, вместе со стреловидным мостом и большею частью лобной кости, а заодно проткнул обе мозговые оболочки и глубоко проник в боковые желудочки, так что затылок, держась на одном только кожном покрове черепной надкостницы, повис над плечами наподобие докторской шапочки, черной снаружи и красной внутри. Вслед за тем лучник неподвижно распростерся на земле.

Покончив с лучниками, монах дал шпоры коню и устремился по пути следования врагов, враги же схватились с Гаргантюа и его отрядом на большом дороге, и число их к этому времени значительно поубавилось, ибо Гаргантюа при помощи своего огромного дерева и при содействии Гимнаста, Понократа, Эвдемона и других учинил им столь великое побоище, что от ужаса у них расстроились чувства и помрачился разум, как если бы перед ними предстала смерть в подлинном своем образе и обличье, и они поспешно начали отступать.

Подобно тому как осел, под хвостом у которого овод Юноны или же муха, мчится, не разбирая дороги, сбрасывая наземь поклажу, обрывая недоуздок и поводья, ни разу не передохнув и не остановившись, причем со стороны невозможно понять, чего это он так припустился, оттого что вам не видно, что именно его беспокоит, — так же точно бежали обезумевшие эти люди, сами не зная, почему они бегут: их подгонял панический страх, вселившийся в их души.

Тогда монах, видя, что все их помыслы направлены к тому, чтобы как можно скорее утечь, соскочил с коня, взобрался на большой придорожный камень и, не жалея и не щадя собственных сил, стал поражать беглецов смертоносными ударами грозного своего меча. И столько он умертвил и уложил на месте, что в конце концов меч его разломился на две части. Тут он рассудил, что резню и избиение нужно приостановить, — уцелевшие пусть себе бегут и разносят весть о случившемся.

Все же он поднял секиру одного из убитых, снова взобрался на камень и, следя за тем, как враги бегут и как они натыкаются на мертвые тела, принуждал их бросать пики, шпаги, копья и пищали; тех же, кто вез с собою связанных паломников, он вышиб из седел, а коней отдал вышеупомянутым паломникам, и велел он им стать неподалеку от него, на опушке леса, рядом с Фанфароном, которого он взял в плен.

«Сейчас видно, что мои часовые в ратном искусстве не искушены, — они даже не взяли с меня клятвы, что я не убегу, и не отобрали меча».

Затем он неожиданно выхватил этот самый меч и, ударив лучника, находившегося справа от него, перерезал ему шейные вены и сфенитидные артерии, а заодно и язычок, вплоть до миндалин, вторым же ударом обнажил спинной мозг между вторым и третьим позвонками, после чего лучник приказал долго жить.

Тогда монах, поворотив коня налево, наехал на другого лучника, а тот, видя, что его товарищ мертв, монах же на него наседает, заорал во всю мочь:

— Ай, ай, ай, господин настоятель, я сдаюсь! Господин настоятель, родной мой, господин настоятель!

А монах свое:

— Не просите меня столь настоятельно, все равно я вам, мой дорогой, накладу по-настоящему!

— Ай, ай, ай! — стенал лучник. — Господин настоятель, голубчик вы мой, помоги вам Бог стать аббатом!

— Клянусь моей рясой, я вас посвящу в кардиналы! — объявил монах. — Вы с духовных особ берете выкуп? Ну так я вам сейчас вручу кардинальскую красную шапку.

А лучник свое:

— Господин настоятель, господин настоятель, господин будущий аббат, господин кардинал, господин все что хотите! Ах! Ох! Ax! Не надо, господин настоятель, миленький мой, господин настоятель, я вам сдаюсь!

— А я тебя сдам всем чертям, — объявил монах.

И тут он одним ударом рассек ему голову — он пробил ему черепную коробку над самой височной костью, разворотил обе теменные кости, вместе со стреловидным мостом и большею частью лобной кости, а заодно проткнул обе мозговые оболочки и глубоко проник в боковые желудочки, так что затылок, держась на одном только кожном покрове черепной надкостницы, повис над плечами наподобие докторской шапочки, черной снаружи и красной внутри. Вслед за тем лучник неподвижно распростерся на земле.

Покончив с лучниками, монах дал шпоры коню и устремился по пути следования врагов, враги же схватились с Гаргантюа и его отрядом на большом дороге, и число их к этому времени значительно поубавилось, ибо Гаргантюа при помощи своего огромного дерева и при содействии Гимнаста, Понократа, Эвдемона и других учинил им столь великое побоище, что от ужаса у них расстроились чувства и помрачился разум, как если бы перед ними предстала смерть в подлинном своем образе и обличье, и они поспешно начали отступать.

Подобно тому как осел, под хвостом у которого овод Юноны или же муха, мчится, не разбирая дороги, сбрасывая наземь поклажу, обрывая недоуздок и поводья, ни разу не передохнув и не остановившись, причем со стороны невозможно понять, чего это он так припустился, оттого что вам не видно, что именно его беспокоит, — так же точно бежали обезумевшие эти люди, сами не зная, почему они бегут: их подгонял панический страх, вселившийся в их души.

Тогда монах, видя, что все их помыслы направлены к тому, чтобы как можно скорее утечь, соскочил с коня, взобрался на большой придорожный камень и, не жалея и не щадя собственных сил, стал поражать беглецов смертоносными ударами грозного своего меча. И столько он умертвил и уложил на месте, что в конце концов меч его разломился на две части. Тут он рассудил, что резню и избиение нужно приостановить, — уцелевшие пусть себе бегут и разносят весть о случившемся.

Все же он поднял секиру одного из убитых, снова взобрался на камень и, следя за тем, как враги бегут и как они натыкаются на мертвые тела, принуждал их бросать пики, шпаги, копья и пищали; тех же, кто вез с собою связанных паломников, он вышиб из седел, а коней отдал вышеупомянутым паломникам, и велел он им стать неподалеку от него, на опушке леса, рядом с Фанфароном, которого он взял в плен.

Глава XLV.

О том, как монах доставил паломников и какое прекрасное слово сказал им Грангузье

Как скоро сшибка кончилась, Гаргантюа со всем своим отрядом, за исключением монаха, поехал обратно, и к вечеру он уже был у Грангузье, а Грангузье в это время, лежа в постели, молил Бога сохранить их и даровать им победу; когда же он увидел, что все они целы и невредимы, то расцеловал их от полноты чувств и спросил про монаха. Гаргантюа же ему на это ответил, что монах, вне всякого сомнения, у врагов.

— Ну так они сами не рады будут, — заметил Грангузье.

И он был прав. Недаром у нас до сих пор существует поговорка: подпустить кому-нибудь монаха.

Затем, рассудив, что им необходимо подкрепиться, он велел слугам накормить их, да посытнее. Когда же все было подано, позвали Гаргантюа, однако ж он был так огорчен исчезновением монаха, что не мог ни пить, ни есть.

Но тут нежданно-негаданно появился монах и, еще стоя. в воротах, крикнул:

— Гимнаст, братец, холодненького винца мне, холодненького винца!

Выйдя во двор. Гимнаст удостоверился, что это точно брат Жан, а с ним пять паломников и пленный Фанфарон. Потом навстречу ему вышел Гаргантюа и, оказав ему чрезвычайно радушный прием, повел прямо к Грангузье, и тот стал его расспрашивать, что с ним приключилось. Монах рассказал ему обо всем: как его взяли в плен, как он избавился от лучников, какую резню учинил он на большой дороге, как он отбил паломников и угнал в плен военачальника Фанфарона. После этого начался у них веселый пир.

За столом Грангузье, обратясь к паломникам, полюбопытствовал, из какого они края и откуда и куда путь держат.

Неспеша ответил за всех:

— Государь! Я — из Сен-Жну, что в Берри, вот он — из Паллюо, этот — из Онзе, вот тот — из Аржи, тот — из Вильбернена. Ходили мы в Сен-Себастьен, что близ Нанта, а теперь, то там, то здесь устраивая привалы, идем восвояси.

— Так, так, — молвил Грангузье. — А зачем вы ходили в Сен-Себастьен?

— Мы ходили помолиться святому, чтобы он чуму от нас отвел, — отвечал Неспеша.

— Да вы что, с ума сошли? — воскликнул Грангузье. — Неужели вы думаете, что святой Севастьян насылает чуму?

— Еще как насылает! — подтвердил Неспеша. — Это мы знаем от нашего проповедника.

— Что? — воскликнул Грангузье. — Эти лжепророки распространяют подобные суеверия? Клевещут на святых угодников Божиих, уподобляют их бесам, которые только и делают, что сеют в мире зло? Это все равно как у Гомера на греческое войско насылает чуму Аполлон, а другие поэты навыдумывали целое сонмище разных Вейовисов и злых богов. Так же вот в Сине некий ханжа проповедник поучал, что святой Антоний палит огнем ноги, святой Евтропий насылает водянку, святой Гильда — сумасшествие, а святой Жну — подагру. Я его примерно наказал, и хотя он обозвал меня еретиком, однако с того времени ни один ханжа не посмел сунуть нос и мои владения. Так вот, я диву даюсь, как это ваш король не возбранит им проповедовать в его королевстве этакую дичь, — их должно еще строже наказывать, нежели тех, кто насылает чуму при помощи магии и всякого иного колдовства. Чума убивает тело, а эти чертовы обманщики отравляют души бедных простых людей.

В то время как он держал эту речь, с самым решительным видом вошел монах и спросил:

— Вы откуда, горемыки?

— Из Сен-Жну, — отвечали паломники.

— А как там поживает добрый кутила аббат Траншлион? — спросил монах. — А что у вас едят монахи? Вот как Бог свят, пока вы тут паломничаете, присоседятся они к вашим женам!

— Гм! Гм! За свою-то я не боюсь, — признался Неспеша,

— кто ее увидит днем, тот не станет ломать себе шею ради того, чтобы навестить ее ночью.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала! — заметил монах.

— Твоя жена может быть так же уродлива, как Прозерпина, но если только где-нибудь поблизости завелись монахи, они уж ей проходу не дадут, и то сказать: хороший мастер для всякой вещи найдет применение. Пусть я заболею дурной болезнью, ежели по возвращении вы не найдете, что женки ваши растолстели, потому как даже в тени от монастырской колокольни есть нечто оплодотворяющее.

— Это вроде нильской воды в Египте, если только верить Страбону, — вставил Гаргантюа. — А Плиний в книге седьмой, главе третьей утверждает, что на плодовитость влияют также одежды, телосложение и питание.

Тут Грангузье сказал:

— Идите себе с Богом, бедные люди, да будет вечным вашим вожатаем сам Творец, и впредь не пускайтесь вы в столь бесцельные и беспрокие странствия. Заботьтесь о семьях ваших, трудитесь всяк на своем поприще, наставляйте ваших детей, — словом, живите, как учит вас святой апостол Павел. И тогда вы будете Богом хранимы, ангелы и святые от вас не отступятся и не страшны вам будут ни чума, ни какая-либо иная болезнь.

Затем Гаргантюа провел их в столовую на предмет принятия пищи, однако ж паломники все только вздыхали и твердили Гаргантюа:

— Блажен тот край, где царствует такой человек! Его слова сильнее укрепили нас в вере и просветили, нежели все проповеди, какие нам довелось слышать в нашем городе.

— Вот об этом-то и говорит Платон в пятой книге De rep., — заметил Гаргантюа, — государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы — царями.

Затем он велел наполнить их сумы съестными припасами, а фляги — вином и, дабы облегчить им остаток пути, каждому из них дал по коню и денег на харчи.

— Ну так они сами не рады будут, — заметил Грангузье.

И он был прав. Недаром у нас до сих пор существует поговорка: подпустить кому-нибудь монаха.

Затем, рассудив, что им необходимо подкрепиться, он велел слугам накормить их, да посытнее. Когда же все было подано, позвали Гаргантюа, однако ж он был так огорчен исчезновением монаха, что не мог ни пить, ни есть.

Но тут нежданно-негаданно появился монах и, еще стоя. в воротах, крикнул:

— Гимнаст, братец, холодненького винца мне, холодненького винца!

Выйдя во двор. Гимнаст удостоверился, что это точно брат Жан, а с ним пять паломников и пленный Фанфарон. Потом навстречу ему вышел Гаргантюа и, оказав ему чрезвычайно радушный прием, повел прямо к Грангузье, и тот стал его расспрашивать, что с ним приключилось. Монах рассказал ему обо всем: как его взяли в плен, как он избавился от лучников, какую резню учинил он на большой дороге, как он отбил паломников и угнал в плен военачальника Фанфарона. После этого начался у них веселый пир.

За столом Грангузье, обратясь к паломникам, полюбопытствовал, из какого они края и откуда и куда путь держат.

Неспеша ответил за всех:

— Государь! Я — из Сен-Жну, что в Берри, вот он — из Паллюо, этот — из Онзе, вот тот — из Аржи, тот — из Вильбернена. Ходили мы в Сен-Себастьен, что близ Нанта, а теперь, то там, то здесь устраивая привалы, идем восвояси.

— Так, так, — молвил Грангузье. — А зачем вы ходили в Сен-Себастьен?

— Мы ходили помолиться святому, чтобы он чуму от нас отвел, — отвечал Неспеша.

— Да вы что, с ума сошли? — воскликнул Грангузье. — Неужели вы думаете, что святой Севастьян насылает чуму?

— Еще как насылает! — подтвердил Неспеша. — Это мы знаем от нашего проповедника.

— Что? — воскликнул Грангузье. — Эти лжепророки распространяют подобные суеверия? Клевещут на святых угодников Божиих, уподобляют их бесам, которые только и делают, что сеют в мире зло? Это все равно как у Гомера на греческое войско насылает чуму Аполлон, а другие поэты навыдумывали целое сонмище разных Вейовисов и злых богов. Так же вот в Сине некий ханжа проповедник поучал, что святой Антоний палит огнем ноги, святой Евтропий насылает водянку, святой Гильда — сумасшествие, а святой Жну — подагру. Я его примерно наказал, и хотя он обозвал меня еретиком, однако с того времени ни один ханжа не посмел сунуть нос и мои владения. Так вот, я диву даюсь, как это ваш король не возбранит им проповедовать в его королевстве этакую дичь, — их должно еще строже наказывать, нежели тех, кто насылает чуму при помощи магии и всякого иного колдовства. Чума убивает тело, а эти чертовы обманщики отравляют души бедных простых людей.

В то время как он держал эту речь, с самым решительным видом вошел монах и спросил:

— Вы откуда, горемыки?

— Из Сен-Жну, — отвечали паломники.

— А как там поживает добрый кутила аббат Траншлион? — спросил монах. — А что у вас едят монахи? Вот как Бог свят, пока вы тут паломничаете, присоседятся они к вашим женам!

— Гм! Гм! За свою-то я не боюсь, — признался Неспеша,

— кто ее увидит днем, тот не станет ломать себе шею ради того, чтобы навестить ее ночью.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала! — заметил монах.

— Твоя жена может быть так же уродлива, как Прозерпина, но если только где-нибудь поблизости завелись монахи, они уж ей проходу не дадут, и то сказать: хороший мастер для всякой вещи найдет применение. Пусть я заболею дурной болезнью, ежели по возвращении вы не найдете, что женки ваши растолстели, потому как даже в тени от монастырской колокольни есть нечто оплодотворяющее.

— Это вроде нильской воды в Египте, если только верить Страбону, — вставил Гаргантюа. — А Плиний в книге седьмой, главе третьей утверждает, что на плодовитость влияют также одежды, телосложение и питание.

Тут Грангузье сказал:

— Идите себе с Богом, бедные люди, да будет вечным вашим вожатаем сам Творец, и впредь не пускайтесь вы в столь бесцельные и беспрокие странствия. Заботьтесь о семьях ваших, трудитесь всяк на своем поприще, наставляйте ваших детей, — словом, живите, как учит вас святой апостол Павел. И тогда вы будете Богом хранимы, ангелы и святые от вас не отступятся и не страшны вам будут ни чума, ни какая-либо иная болезнь.

Затем Гаргантюа провел их в столовую на предмет принятия пищи, однако ж паломники все только вздыхали и твердили Гаргантюа:

— Блажен тот край, где царствует такой человек! Его слова сильнее укрепили нас в вере и просветили, нежели все проповеди, какие нам довелось слышать в нашем городе.

— Вот об этом-то и говорит Платон в пятой книге De rep., — заметил Гаргантюа, — государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы — царями.

Затем он велел наполнить их сумы съестными припасами, а фляги — вином и, дабы облегчить им остаток пути, каждому из них дал по коню и денег на харчи.

Глава XLVI.

О том, как великодушно поступил Грангузье с пленным Фанфароном

Фанфарона привели к Грангузье, и тот его спросил, что замышляет и затевает Пикрохол и какую цель преследует он внезапным этим переполохом. Фанфарон же ему на это ответил, что намерение и цель Пикрохола — завоевать, буде окажется возможным, всю страну в отместку за обиду, причиненную пекарям.

— Это он уж очень размахнулся, — заметил Грангузье, — на чужой каравай рта не разевай. Времена нынче не те, чтобы завоевывать королевства в ущерб ближнему своему, брату во Христе. Он берет пример с древних, со всех этих Геркулесов, Александров Македонских, Ганнибалов, Сципионов, Цезарей и прочих, но ведь это противоречит евангельскому учению, а по евангельскому учению нам надлежит охранять и оборонять собственные наши земли, владеть ими и править, а не вторгаться с враждебными целями в чужие, и что в былые времена у сарацин и варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем. Сидеть бы ему у себя дома и блюсти в нем порядок, как подобает королю, а не осквернять мой дом и не грабить его дотла, ибо, блюдя надлежащий порядок, он приумножил бы свое достояние, обирая же меня, он сам разорится.

Идите с Богом, живите по правде, указывайте вашему королю на его оплошности и ни в коем случае не давайте ему советов, исходя только из собственной выгоды, ибо вместе с общим достоянием всегда гибнет и частное. Что же касается причитающегося с вас выкупа, то я с вас его не возьму, а кроме того, велю возвратить вам коня и оружие.

Вот как должны поступать соседи и старинные друзья, тем более что распря наша не есть еще настоящая война, — вспомним, что Платон в книге пятой De rep., говоря о вооруженных столкновениях греков между собой, вместо слова «война» употребляет слово «смута» и советует, если уж случится такая напасть, соблюдать величайшую умеренность. Если вы, однако, называете это войной, то все же это война поверхностная, она не проникла в тайники наших душ, ибо честь ни у кого из нас не была задета, и в общем речь идет лишь о том, чтобы исправить ошибку, допущенную нашими людьми, то есть и вашими и нашими, на каковую ошибку вам следовало посмотреть сквозь пальцы, даже если б она была вам доподлинно известна, так как повздорившие скорее заслуживали презрения, а не внимания, и по отношению к ним можно было ограничиться возмещением убытков, что я, со своей стороны, и предложил. Пусть нас рассудит всеправедный Господь, а я готов молить Его о том, чтобы Он послал мне смерть и на моих глазах уничтожил все мое достояние, только бы ни мне, ни людям моим ни в чем его не прогневить.

Сказавши это, Грангузье подозвал монаха и при всех у него спросил:

— Брат Жан, любезный мой друг, это вы взяли в плен присутствующего здесь военачальника Фанфарона?

— Ваше величество, — отвечал монах, — он перед вами, он совершеннолетний, в здравом уме, пусть он сам и расскажет.

Тогда Фанфарон сказал:

— Так, государь, это он взял меня в плен, я открыто признаю себя его пленником.

— Вы с него требуете выкупа? — спросил монаха Грангузье.

— Нет, — отвечал монах. — Я об этом и не помышлял.

— А сколько бы вы желали получить за его пленение? — спросил Грангузье.

— Ничего, ничего, — отвечал монах. — Мне не нужно выкупа.

Тогда Грангузье велел отсчитать монаху в присутствии Фанфарона шестьдесят две тысячи золотых за его пленение, а тем временем вышеозначенному Фанфарону устроили угощение, и пока он угощался, Грангузье задал ему вопрос, желает ли он остаться у него или же намерен возвратиться к своему королю.

Фанфарон ответил, что он поступит, как Грангузье посоветует.

— В таком случае, — молвил Грангузье, — возвращайтесь к своему королю, и да хранит вас Господь!

Засим он пожаловал ему отличную вьеннскую шпагу в золотых ножнах с украшениями в виде веточек винограда, ожерелье из драгоценных камней стоимостью в сто шестьдесят тысяч дукатов, каковые драгоценные камни были оправлены в золото, весившее семьсот две тысячи марок, и сверх того, в знак особой милости, десять тысяч экю наличными. После беседы с королем Фанфарон сел на своего коня. Гаргантюа дал ему охрану, состоявшую из тридцати латников и ста двадцати лучников под командой Гимнаста, и велел проводить его в случае надобности до самых ворот Ларош-Клермо.

Когда пленник отбыл, монах возвратил Грангузье пожалованные ему шестьдесят две тысячи золотых и сказал:

— Это он уж очень размахнулся, — заметил Грангузье, — на чужой каравай рта не разевай. Времена нынче не те, чтобы завоевывать королевства в ущерб ближнему своему, брату во Христе. Он берет пример с древних, со всех этих Геркулесов, Александров Македонских, Ганнибалов, Сципионов, Цезарей и прочих, но ведь это противоречит евангельскому учению, а по евангельскому учению нам надлежит охранять и оборонять собственные наши земли, владеть ими и править, а не вторгаться с враждебными целями в чужие, и что в былые времена у сарацин и варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем. Сидеть бы ему у себя дома и блюсти в нем порядок, как подобает королю, а не осквернять мой дом и не грабить его дотла, ибо, блюдя надлежащий порядок, он приумножил бы свое достояние, обирая же меня, он сам разорится.

Идите с Богом, живите по правде, указывайте вашему королю на его оплошности и ни в коем случае не давайте ему советов, исходя только из собственной выгоды, ибо вместе с общим достоянием всегда гибнет и частное. Что же касается причитающегося с вас выкупа, то я с вас его не возьму, а кроме того, велю возвратить вам коня и оружие.

Вот как должны поступать соседи и старинные друзья, тем более что распря наша не есть еще настоящая война, — вспомним, что Платон в книге пятой De rep., говоря о вооруженных столкновениях греков между собой, вместо слова «война» употребляет слово «смута» и советует, если уж случится такая напасть, соблюдать величайшую умеренность. Если вы, однако, называете это войной, то все же это война поверхностная, она не проникла в тайники наших душ, ибо честь ни у кого из нас не была задета, и в общем речь идет лишь о том, чтобы исправить ошибку, допущенную нашими людьми, то есть и вашими и нашими, на каковую ошибку вам следовало посмотреть сквозь пальцы, даже если б она была вам доподлинно известна, так как повздорившие скорее заслуживали презрения, а не внимания, и по отношению к ним можно было ограничиться возмещением убытков, что я, со своей стороны, и предложил. Пусть нас рассудит всеправедный Господь, а я готов молить Его о том, чтобы Он послал мне смерть и на моих глазах уничтожил все мое достояние, только бы ни мне, ни людям моим ни в чем его не прогневить.

Сказавши это, Грангузье подозвал монаха и при всех у него спросил:

— Брат Жан, любезный мой друг, это вы взяли в плен присутствующего здесь военачальника Фанфарона?

— Ваше величество, — отвечал монах, — он перед вами, он совершеннолетний, в здравом уме, пусть он сам и расскажет.

Тогда Фанфарон сказал:

— Так, государь, это он взял меня в плен, я открыто признаю себя его пленником.

— Вы с него требуете выкупа? — спросил монаха Грангузье.

— Нет, — отвечал монах. — Я об этом и не помышлял.

— А сколько бы вы желали получить за его пленение? — спросил Грангузье.

— Ничего, ничего, — отвечал монах. — Мне не нужно выкупа.

Тогда Грангузье велел отсчитать монаху в присутствии Фанфарона шестьдесят две тысячи золотых за его пленение, а тем временем вышеозначенному Фанфарону устроили угощение, и пока он угощался, Грангузье задал ему вопрос, желает ли он остаться у него или же намерен возвратиться к своему королю.

Фанфарон ответил, что он поступит, как Грангузье посоветует.

— В таком случае, — молвил Грангузье, — возвращайтесь к своему королю, и да хранит вас Господь!

Засим он пожаловал ему отличную вьеннскую шпагу в золотых ножнах с украшениями в виде веточек винограда, ожерелье из драгоценных камней стоимостью в сто шестьдесят тысяч дукатов, каковые драгоценные камни были оправлены в золото, весившее семьсот две тысячи марок, и сверх того, в знак особой милости, десять тысяч экю наличными. После беседы с королем Фанфарон сел на своего коня. Гаргантюа дал ему охрану, состоявшую из тридцати латников и ста двадцати лучников под командой Гимнаста, и велел проводить его в случае надобности до самых ворот Ларош-Клермо.

Когда пленник отбыл, монах возвратил Грангузье пожалованные ему шестьдесят две тысячи золотых и сказал: