Страница:

Но после этого сведения о древнем городе окончательно исчезают. Лишь в XVII веке итальянский миссионер Арканжело Ламберти в своих дневниковых записках отмечает, что «пятое аббатство было Себастопольское, которое теперь поглощено водой». Однако местонахождение этого Севаста, или Сан-Себастьяна, как называли его еще генуэзские письменные источники, никому не известно.

Потом в эти места пришли турки, и за долгое время их владычества память о городе Диоскурии-Себастополисе вовсе потерялась во тьме веков. Причем настолько, что уже в XVIII веке после присоединения Крыма к России за Себастополис были ошибочно приняты развалины бывшего древнегреческого Херсонеса.

Путаница продолжалась и в более позднее время, хотя большинство ученых не сомневались, что Диоскурию и Себастополис надо искать не в Крыму, а на Кавказе. Были, правда, и такие исследователи, которые полагали, что следует рассматривать вовсе не один, а два совершенно разных города, древнегреческий и древнеримский, располагавшихся в разных местах.

Ряд ученых считали, что Диоскурия лежала далеко на юг от нынешнего Сухуми – в устье реки Риони, называвшейся у древних греков Фазисом. Ведь именно сюда устремлялись аргонавты за золотым руном. Другие исследователи обращали внимание на устье реки Кодоры, где отдельные урочища имели созвучные с древними городами названия: Искурия, Скурча.

ГОРОД НА ДНЕ МОРЯ

КРУТАЯ СУДЬБА СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

САМАЯ МОЛОДАЯ ЗЕМЛЯ

«МЫ НЕ МОЖЕМ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ…»

Потом в эти места пришли турки, и за долгое время их владычества память о городе Диоскурии-Себастополисе вовсе потерялась во тьме веков. Причем настолько, что уже в XVIII веке после присоединения Крыма к России за Себастополис были ошибочно приняты развалины бывшего древнегреческого Херсонеса.

Путаница продолжалась и в более позднее время, хотя большинство ученых не сомневались, что Диоскурию и Себастополис надо искать не в Крыму, а на Кавказе. Были, правда, и такие исследователи, которые полагали, что следует рассматривать вовсе не один, а два совершенно разных города, древнегреческий и древнеримский, располагавшихся в разных местах.

Ряд ученых считали, что Диоскурия лежала далеко на юг от нынешнего Сухуми – в устье реки Риони, называвшейся у древних греков Фазисом. Ведь именно сюда устремлялись аргонавты за золотым руном. Другие исследователи обращали внимание на устье реки Кодоры, где отдельные урочища имели созвучные с древними городами названия: Искурия, Скурча.

ГОРОД НА ДНЕ МОРЯ

Конечно, неоднократно историки обращали внимание и на расположенную на самом берегу моря и подмытую волнами Сухумскую крепость. Кто-то из исследователей предполагал, что это – участок знаменитой Великой Абхазской стены, защищавшей города Причерноморья от набегов воинственных горцев. Хотя и было известно, что та возводилась не здесь, а в 5 км южнее Сухуми, возле впадения в море реки Келасури.

Многие историки считали, что у моря стоит не представляющая особой ценности турецкая крепость XVII–XVIII веков. Однако и они соглашались с мнением, что под стенами Сухумской крепости может находиться более ранняя античная кладка. Но это предположение одно время признавалось ошибочным, особенно после того как в 1926 году произошел обвал участка старой крепостной стены. Исследовавший тогда обнажившееся каменное основание профессор А. Башкиров установил, что оно относится не к античному времени, а к XI–XII векам, то есть к эпохе объединенного Грузинского государства. После этого, казалось, вопрос был решен окончательно. К тому же позднее, в 1952–1953 годах, постройка сухумской набережной окончательно похоронила под асфальтом мостовой остатки древних стен, и возрастом Сухумской крепости совсем перестали заниматься.

И вдруг – античная надгробная стела вблизи бывших развалин. Снова начались старые споры, снова вспомнили, что еще в 1878 году сухумский краевед В. Чернявский настаивал на проведении подводных исследований, а в 1891 году был даже опубликован план неизвестной стены, уходившей в сторону моря и погружавшейся в него. В 1909 году об этом же сообщал и археолог А. Миллер, опубликовавший в Петербурге статью «Раскопки на Черноморском побережье Кавказа». В 1947 году археолог и геолог Л. Соловьев написал книгу «Диоскурия – Себастополис – Цхум», где высказал соображения о возможности нахождения остатков древнего города на территории современного Сухуми (Цхума).

Однако серьезные исследования начались лишь в 50-х годах XX века В 1956 году во время проводившихся на приморской набережной Сухуми земляных работ археологи вновь вскрыли древние оборонительные стены. При внимательном их изучении обнаружилось, что крайние участки широкой каменной стены, тянущейся параллельно берегу, поворачивали к югу и скрывались под водой.

Из тьмы веков – в темноту подводного мира

Из тьмы веков – в темноту подводного мира

Город под водой – это была настоящая сенсация. Уже в 1958 году за дело взялись абхазские ученые во главе с Л. Шервашидзе. Ныряя с аквалангами, археологи стали находить на дне сухумской бухты фрагменты древней оборонительной стены и даже целые ее массивы. Каменная кладка из булыжников, связанных известковым раствором, перемежалась характерными древнеримскими узкими поясами плоского кирпича. Развалы стен шли от берега и обрисовывали прямоугольную территорию города, защищенную с четырех сторон крепостными стенами. Только одна из них, северная, стояла на современном берегу. Перед исследователями поднялась из небытия крупная древнеримская крепость I–II веков.

В слое илистых темно-серых глин на дне моря ученые нашли черепки чернолаковой керамической посуды, многочисленные зерна винограда, большую каменную ступу, жернов ручной мельницы для обмолота зерна. В самом нижнем культурном слое были найдены обломки амфор, горшков, кувшинов, пифосов, канфар и котил.

Это была легендарная Диоскурия и сменивший ее позже Себастополис. Как они погибли, что за трагедия разыгралась когда-то на берегу Черного моря? Что погубило древние города?

Реконструкция природной обстановки, существовавшей в I–II веках до н. э. в районе Сухуми, была предложена в 50-х годах Л. Соловьевым. Вот как описывает его схему Л. Шервашидзе: «Линию древнего берега легко представить себе, если соединить оконечность Гумистинского мыса с устьем реки Маджарки. О том, что это было именно так, свидетельствует то, что и там и здесь сохранились участки берегового вала и остатки диоскурийских солеварен. Береговой вал, образованный морским прибоем, когда-то существовал и в промежутке между ними». Затем, по предположению Л. Соловьева, в результате действия тектонических сил устье реки Гумисты переместилось на 6 км к северо-западу. «Теперь речные наносы, – констатировал ученый, – в своем движении с северо-запада на юго-восток (что объясняется господствующим направлением ветра и зависящим от него течением) откладывались на северо-западной стороне Гумистинского мыса и, достигая его конца, сгружались в открытое море, не попадая в бухту… К этому прибавилось отмеченное в I веке до н. э. повышение уровня Черного моря. Море прорвало линию древних береговых валов и двинулось на сушу, забирая постепенно постройки и виноградники города».

Как видим, в объяснении Л. Соловьева фигурируют почти все процессы, которые могли привести к гибели древнего города. Здесь и тектонические силы, и твердый сток рек, и подъем уровня моря, и морские течения. Вряд ли такое роковое стечение тяжелейших обстоятельств могло одновременно иметь место на одном относительно небольшом участке берега Черного моря.

И еще одно соображение. Если согласиться с мнением Л. Соловьева и признать, что нынешняя Сухумская бухта образовалась в результате перемещения устья реки Гумисты к северо-западу, то должны быть геологические свидетельства – наличие погребенного старого русла, направленного вдоль морского берега. Однако таких сведений нет. И вообще на Черноморском побережье Кавказа нет рек, текущих на протяжении нескольких километров вдоль берега параллельно морской границе.

Горные водотоки, у которых быстрое течение и мощные паводковые разливы, всегда ищут наикратчайший путь к морю, и отклоняться в сторону им ни к чему. Следует также учитывать, что, спускаясь с гор, причерноморские реки выносят большое количество гравия и песка, именно им обязаны своим существованием пляжи, образующиеся в результате отложения рыхлых горных материалов. А две реки, Басла и Гумиста, с общим устьем выполняли бы двойную работу, и берег должен был повышаться, а не опускаться. Поэтому выполненная Л. Соловьевым реконструкция природной обстановки, существовавшей во II веке до н. э., не очень правдоподобна. Тем более что процесс затопления древних строений, как выяснено, был не одноразовый, а длительный, повторявшийся на протяжении многих веков несколько раз.

Следовательно, в районе древних Диоскурии и Себастополиса развивались какие-то иные, не кратковременные, а постоянно действующие факторы.

Сухумский археолог Ю.Воронов считал, что причина отступления суши в районе древней Диоскуриады – размыв берега. По его мнению, ширина полосы, отнятой у суши морскими волнами за две тысячи лет со времени основания античного города, составила около 100 м. Вместе с этим участком берега погибла и древняя крепость, она не просто погрузилась в море, а была разрушена прибоем, истерта, превращена в песок и занесена слоем илистых отложений.

Изучая в 1974 году зарисовки, схемы и чертежи древних крепостных сооружений, рассматривая фотографии и другие материалы археологических исследований, автор этих строк неожиданно обнаружил свидетельства борьбы жителей Себастополиса с оползнями и подмывом берега. Оказалось, что жители Себастополиса укрепляли глинистое основание зданий сваями и боролись с подземными и дождевыми водами, прокладывая дренажные канавы. Таким образом, они вполне грамотно даже по меркам сегодняшнего дня вели защитные инженерные работы.

Но наиболее важное открытие было сделано нами в северной части древней крепости. На рисунках оборонительной стены, вскрытой в 1956 году во время земляных работ на набережной проспекта Руставели в центре Сухуми, явно были изображены фрагменты берегоукрепительных противооползневых сооружений. Сомнений не было – древние строители защищали крепость от разрушения.

Вскоре подтверждение этому нашли мы и в литературных источниках. Так, в капитальном труде М. Трапша «Древний Сухуми» сказано: «Фрагменты оборонительных стен… уходили в сторону моря. Ближе к морю они были покрыты мощным слоем наносов берега… К третьей стене с наружной стороны примыкают без связи с ней 5 массивных контрфорсов, сложенных из булыжного камня на известковом растворе на фундаменте в виде суживающейся вниз усеченной пирамиды. Основание контрфорсов лежит на 1 м выше основания крепостной стены, что указывает на определенный хронологический разрыв между построением стены и контрфорсов. Массивные контрфорсы были возведены для того, чтобы предотвратить падение наклонившейся к северо-западу третьей стены, деформировавшейся в связи с начавшимся наступлением моря на крепость Себастополис. Однако контрфорсы не только не смогли приостановить падение стен, но и сами также стали наклоняться.

Находка берегоукрепительных устройств – прямое доказательство борьбы древних строителей с размывом берега, его оползневым опусканием и сдвигом к морю. Оползни и разрушение берега морскими волнами и привели к гибели древние города.

Подобные процессы происходили и в соседних районах Черноморского побережья. Исследования конца прошлого века показали, что мыс Пицунда в античные времена имел внутренний залив, использовавшийся как естественная гавань древнеримского Питиуса (Питиунта). Там располагались причальные сооружения и сторожевая башня. Примерно в IV–V веках н. э., так же как и в районе нынешнего Сухуми, берег здесь отступил почти на целый километр и древний город оказался на дне моря.

Теперь можно полностью восстановить картину происшедшего на Кавказском побережье Черного моря. Поселявшиеся здесь древнегреческие колонисты не очень-то задумывались о прочности земли, на которой строили дома, склады, крепостные стены и башни своих колоний. Они не учитывали многие тайно действующие злые природные силы. Однако море было неумолимо. Оно медленно, но неуклонно размывало берег и подбиралось к постройкам.

В свою очередь, и города наступали на море, помогая ему разрушать сушу. Их заградительные валы задерживали не только врагов-кочевников, но и дождевые и талые воды. А эти воды, просачиваясь в землю, делали ее тяжелой, увлажняли подстилающий слой глины, чем превращали его в настоящий каток. И вот наступал момент, когда вес набухших от воды массивов грунта становился больше силы трения, до поры до времени удерживавшей их в равновесии. Глинистые слои становились ползучими и скользкими. Начинался оползень: городские кварталы сползали к морю, целые улицы и мостовые проваливались под землю. Море врывалось в жилища, падали в воду крутые берега, трещали деревянные стены жилых домов и амбаров, рушились каменные фронтоны дворцов и храмов. Города погружались в морскую пучину…

Такой разрушительный процесс происходил и три, и две, и тысячу лет назад и продолжается в наше время. История предостерегает сегодняшних инженеров-геологов, строителей и архитекторов, сталкивающихся с этими неприятностями почти на всех крутых берегах морей, рек, озер, водохранилищ. Ярко выражены оползневые процессы в Одессе, Ульяновске, Саратове. Сползает в Тихий океан во время землетрясений лос-анджелесский Малибу. Земля трещит, море наступает на берег.

Двадцать пять веков назад великий древнегреческий трагик Еврипид, этот, по словам Луначарского, Достоевский древности, вложил в уста колхидской царевны Медеи слова: «От злой волны уже спасенья нет».

Но это не так. Спасение, конечно, есть. Научные и технические возможности нашего времени позволяют удержать оползни, не дать размываться берегу и предотвращать катастрофическое разрушение прибрежных городов.

Многие историки считали, что у моря стоит не представляющая особой ценности турецкая крепость XVII–XVIII веков. Однако и они соглашались с мнением, что под стенами Сухумской крепости может находиться более ранняя античная кладка. Но это предположение одно время признавалось ошибочным, особенно после того как в 1926 году произошел обвал участка старой крепостной стены. Исследовавший тогда обнажившееся каменное основание профессор А. Башкиров установил, что оно относится не к античному времени, а к XI–XII векам, то есть к эпохе объединенного Грузинского государства. После этого, казалось, вопрос был решен окончательно. К тому же позднее, в 1952–1953 годах, постройка сухумской набережной окончательно похоронила под асфальтом мостовой остатки древних стен, и возрастом Сухумской крепости совсем перестали заниматься.

И вдруг – античная надгробная стела вблизи бывших развалин. Снова начались старые споры, снова вспомнили, что еще в 1878 году сухумский краевед В. Чернявский настаивал на проведении подводных исследований, а в 1891 году был даже опубликован план неизвестной стены, уходившей в сторону моря и погружавшейся в него. В 1909 году об этом же сообщал и археолог А. Миллер, опубликовавший в Петербурге статью «Раскопки на Черноморском побережье Кавказа». В 1947 году археолог и геолог Л. Соловьев написал книгу «Диоскурия – Себастополис – Цхум», где высказал соображения о возможности нахождения остатков древнего города на территории современного Сухуми (Цхума).

Однако серьезные исследования начались лишь в 50-х годах XX века В 1956 году во время проводившихся на приморской набережной Сухуми земляных работ археологи вновь вскрыли древние оборонительные стены. При внимательном их изучении обнаружилось, что крайние участки широкой каменной стены, тянущейся параллельно берегу, поворачивали к югу и скрывались под водой.

Город под водой – это была настоящая сенсация. Уже в 1958 году за дело взялись абхазские ученые во главе с Л. Шервашидзе. Ныряя с аквалангами, археологи стали находить на дне сухумской бухты фрагменты древней оборонительной стены и даже целые ее массивы. Каменная кладка из булыжников, связанных известковым раствором, перемежалась характерными древнеримскими узкими поясами плоского кирпича. Развалы стен шли от берега и обрисовывали прямоугольную территорию города, защищенную с четырех сторон крепостными стенами. Только одна из них, северная, стояла на современном берегу. Перед исследователями поднялась из небытия крупная древнеримская крепость I–II веков.

В слое илистых темно-серых глин на дне моря ученые нашли черепки чернолаковой керамической посуды, многочисленные зерна винограда, большую каменную ступу, жернов ручной мельницы для обмолота зерна. В самом нижнем культурном слое были найдены обломки амфор, горшков, кувшинов, пифосов, канфар и котил.

Это была легендарная Диоскурия и сменивший ее позже Себастополис. Как они погибли, что за трагедия разыгралась когда-то на берегу Черного моря? Что погубило древние города?

Реконструкция природной обстановки, существовавшей в I–II веках до н. э. в районе Сухуми, была предложена в 50-х годах Л. Соловьевым. Вот как описывает его схему Л. Шервашидзе: «Линию древнего берега легко представить себе, если соединить оконечность Гумистинского мыса с устьем реки Маджарки. О том, что это было именно так, свидетельствует то, что и там и здесь сохранились участки берегового вала и остатки диоскурийских солеварен. Береговой вал, образованный морским прибоем, когда-то существовал и в промежутке между ними». Затем, по предположению Л. Соловьева, в результате действия тектонических сил устье реки Гумисты переместилось на 6 км к северо-западу. «Теперь речные наносы, – констатировал ученый, – в своем движении с северо-запада на юго-восток (что объясняется господствующим направлением ветра и зависящим от него течением) откладывались на северо-западной стороне Гумистинского мыса и, достигая его конца, сгружались в открытое море, не попадая в бухту… К этому прибавилось отмеченное в I веке до н. э. повышение уровня Черного моря. Море прорвало линию древних береговых валов и двинулось на сушу, забирая постепенно постройки и виноградники города».

Как видим, в объяснении Л. Соловьева фигурируют почти все процессы, которые могли привести к гибели древнего города. Здесь и тектонические силы, и твердый сток рек, и подъем уровня моря, и морские течения. Вряд ли такое роковое стечение тяжелейших обстоятельств могло одновременно иметь место на одном относительно небольшом участке берега Черного моря.

И еще одно соображение. Если согласиться с мнением Л. Соловьева и признать, что нынешняя Сухумская бухта образовалась в результате перемещения устья реки Гумисты к северо-западу, то должны быть геологические свидетельства – наличие погребенного старого русла, направленного вдоль морского берега. Однако таких сведений нет. И вообще на Черноморском побережье Кавказа нет рек, текущих на протяжении нескольких километров вдоль берега параллельно морской границе.

Горные водотоки, у которых быстрое течение и мощные паводковые разливы, всегда ищут наикратчайший путь к морю, и отклоняться в сторону им ни к чему. Следует также учитывать, что, спускаясь с гор, причерноморские реки выносят большое количество гравия и песка, именно им обязаны своим существованием пляжи, образующиеся в результате отложения рыхлых горных материалов. А две реки, Басла и Гумиста, с общим устьем выполняли бы двойную работу, и берег должен был повышаться, а не опускаться. Поэтому выполненная Л. Соловьевым реконструкция природной обстановки, существовавшей во II веке до н. э., не очень правдоподобна. Тем более что процесс затопления древних строений, как выяснено, был не одноразовый, а длительный, повторявшийся на протяжении многих веков несколько раз.

Следовательно, в районе древних Диоскурии и Себастополиса развивались какие-то иные, не кратковременные, а постоянно действующие факторы.

Сухумский археолог Ю.Воронов считал, что причина отступления суши в районе древней Диоскуриады – размыв берега. По его мнению, ширина полосы, отнятой у суши морскими волнами за две тысячи лет со времени основания античного города, составила около 100 м. Вместе с этим участком берега погибла и древняя крепость, она не просто погрузилась в море, а была разрушена прибоем, истерта, превращена в песок и занесена слоем илистых отложений.

Изучая в 1974 году зарисовки, схемы и чертежи древних крепостных сооружений, рассматривая фотографии и другие материалы археологических исследований, автор этих строк неожиданно обнаружил свидетельства борьбы жителей Себастополиса с оползнями и подмывом берега. Оказалось, что жители Себастополиса укрепляли глинистое основание зданий сваями и боролись с подземными и дождевыми водами, прокладывая дренажные канавы. Таким образом, они вполне грамотно даже по меркам сегодняшнего дня вели защитные инженерные работы.

Но наиболее важное открытие было сделано нами в северной части древней крепости. На рисунках оборонительной стены, вскрытой в 1956 году во время земляных работ на набережной проспекта Руставели в центре Сухуми, явно были изображены фрагменты берегоукрепительных противооползневых сооружений. Сомнений не было – древние строители защищали крепость от разрушения.

Вскоре подтверждение этому нашли мы и в литературных источниках. Так, в капитальном труде М. Трапша «Древний Сухуми» сказано: «Фрагменты оборонительных стен… уходили в сторону моря. Ближе к морю они были покрыты мощным слоем наносов берега… К третьей стене с наружной стороны примыкают без связи с ней 5 массивных контрфорсов, сложенных из булыжного камня на известковом растворе на фундаменте в виде суживающейся вниз усеченной пирамиды. Основание контрфорсов лежит на 1 м выше основания крепостной стены, что указывает на определенный хронологический разрыв между построением стены и контрфорсов. Массивные контрфорсы были возведены для того, чтобы предотвратить падение наклонившейся к северо-западу третьей стены, деформировавшейся в связи с начавшимся наступлением моря на крепость Себастополис. Однако контрфорсы не только не смогли приостановить падение стен, но и сами также стали наклоняться.

Находка берегоукрепительных устройств – прямое доказательство борьбы древних строителей с размывом берега, его оползневым опусканием и сдвигом к морю. Оползни и разрушение берега морскими волнами и привели к гибели древние города.

Подобные процессы происходили и в соседних районах Черноморского побережья. Исследования конца прошлого века показали, что мыс Пицунда в античные времена имел внутренний залив, использовавшийся как естественная гавань древнеримского Питиуса (Питиунта). Там располагались причальные сооружения и сторожевая башня. Примерно в IV–V веках н. э., так же как и в районе нынешнего Сухуми, берег здесь отступил почти на целый километр и древний город оказался на дне моря.

Теперь можно полностью восстановить картину происшедшего на Кавказском побережье Черного моря. Поселявшиеся здесь древнегреческие колонисты не очень-то задумывались о прочности земли, на которой строили дома, склады, крепостные стены и башни своих колоний. Они не учитывали многие тайно действующие злые природные силы. Однако море было неумолимо. Оно медленно, но неуклонно размывало берег и подбиралось к постройкам.

В свою очередь, и города наступали на море, помогая ему разрушать сушу. Их заградительные валы задерживали не только врагов-кочевников, но и дождевые и талые воды. А эти воды, просачиваясь в землю, делали ее тяжелой, увлажняли подстилающий слой глины, чем превращали его в настоящий каток. И вот наступал момент, когда вес набухших от воды массивов грунта становился больше силы трения, до поры до времени удерживавшей их в равновесии. Глинистые слои становились ползучими и скользкими. Начинался оползень: городские кварталы сползали к морю, целые улицы и мостовые проваливались под землю. Море врывалось в жилища, падали в воду крутые берега, трещали деревянные стены жилых домов и амбаров, рушились каменные фронтоны дворцов и храмов. Города погружались в морскую пучину…

Такой разрушительный процесс происходил и три, и две, и тысячу лет назад и продолжается в наше время. История предостерегает сегодняшних инженеров-геологов, строителей и архитекторов, сталкивающихся с этими неприятностями почти на всех крутых берегах морей, рек, озер, водохранилищ. Ярко выражены оползневые процессы в Одессе, Ульяновске, Саратове. Сползает в Тихий океан во время землетрясений лос-анджелесский Малибу. Земля трещит, море наступает на берег.

Двадцать пять веков назад великий древнегреческий трагик Еврипид, этот, по словам Луначарского, Достоевский древности, вложил в уста колхидской царевны Медеи слова: «От злой волны уже спасенья нет».

Но это не так. Спасение, конечно, есть. Научные и технические возможности нашего времени позволяют удержать оползни, не дать размываться берегу и предотвращать катастрофическое разрушение прибрежных городов.

КРУТАЯ СУДЬБА СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Вряд ли на нашей планете есть еще место, где история Земли так сильно отставала бы от истории человечества. Разве не удивительно: в то время когда в ближневосточной Месопатамии расцветала великая шумерская цивилизация, и в Древнем Египте возвысилась империя первых фараонов, на северо-западе Европы еще не было Британских островов, и не текла вода через проливы Па-де-Кале и Ла-Манш.

Здесь, буквально «на глазах» человечества, морские берега претерпели такие серьезные изменения, которые кардинально повлияли на будущее всех стран этого района – от Англии до Финляндии.

Коренные повороты в их судьбе произошли всего за какие-нибудь 4–5 тысяч лет – миг в геологической жизни Земли. А современный вид морская граница в ряде мест вообще приобрела за несколько столетий, да и ныне она «плывет по воле волн» и… ветра.

Здесь, буквально «на глазах» человечества, морские берега претерпели такие серьезные изменения, которые кардинально повлияли на будущее всех стран этого района – от Англии до Финляндии.

Коренные повороты в их судьбе произошли всего за какие-нибудь 4–5 тысяч лет – миг в геологической жизни Земли. А современный вид морская граница в ряде мест вообще приобрела за несколько столетий, да и ныне она «плывет по воле волн» и… ветра.

САМАЯ МОЛОДАЯ ЗЕМЛЯ

«В течение всего лета Солнце скрывалось за тучами, как будто больше не хотело смотреть на Землю. На Земле царила вечная тишина, и влажный туман словно мокрый парус нависал над жилищами и полями… Тогда-то и началось землетрясение, как будто предвещавшее конец света… Реки изменили свое русло, а в их устье образовались новые острова из песка и наносов. Это продолжалось 3 года, а затем воцарилось спокойствие, и вновь появились леса. Многие страны исчезли под водой, в ряде мест появились новые материки». Так рассказывается в книге фризов «Ура Линда – Бук» об одной из страшных катастроф, происшедших на берегах Северо-Западной Европы во времена раннего Средневековья.

Память о древнем племени фризов (кстати, 400 тысяч их потомков живут и сегодня) отразилась в названиях нидерландской провинции Фрисландия и цепочки восточных и западных Фризских островов, ровной линией тянущихся почти параллельно берегу Северного моря. Эти острова – тоже память, память о том, что граница суши еще в 1-м тысячелетии н. э. проходила намного севернее.

Здесь море всегда вело себя очень агрессивно – затопляло низкие берега, отрывало большие участки земли. Начиная с 3-го тысячелетия до н. э., когда окончательно отделились от материка Британские острова, Северное море постоянно затопляло низменные районы Северо-Западной Европы.

Но суша не сдавалась и вносила свою лепту в процесс формирования берегов. Наносы многочисленных рек и морские отложения создали Нидерланды, почти вся территория которых к I веку н. э. (то есть ко времени, например, расцвета в Крыму Боспорского царства) представляла собой огромную болотистую низину с большой морской лагуной в северо-западной части.

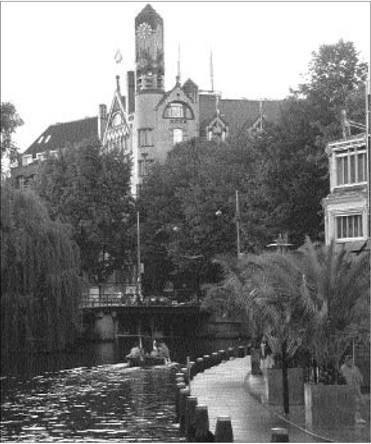

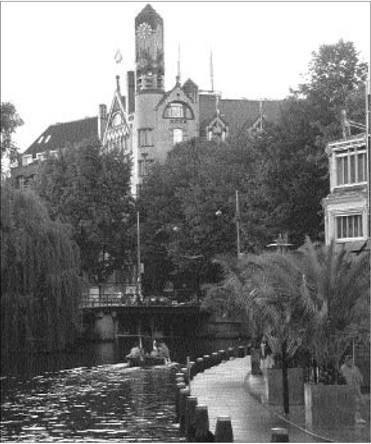

В Амстердаме каналы текут рядом с улицами и отделяются от них невысокими бордюрами

В Амстердаме каналы текут рядом с улицами и отделяются от них невысокими бордюрами

Конечно, с морской стихией в одиночку реки справиться не могли. Им помогло счастливое сочетание господствующих направлений ветров и чередующихся в течение суток двух приливов и двух отливов. Они-то и «построили» удивительное сооружение североевропейской природы – дюны. Нанесенные ветром песчаные холмы высотой 10–30 м (иногда даже до 60 м) и шириной до нескольких километров образовали защитную дамбу, отгораживающую Нидерланды от моря и предохраняющую страну от затопления.

Различаются два типа дюн. Одни из них, так называемые старые дюны, образовались в доисторическое время на западе Нидерландов из песчаных валов и расположена параллельно нынешней линии побережья. Новые дюны (более высокие) были созданы природой намного позже, в IX–XI веках. Одни из них возвышаются на старых дюнах, другие расположены западнее.

За старыми дюнами в пределах бывшей лагуны в свое время образовались специфические типы грунта. Во-первых, это морские глины, нанесенные морской водой, проникавшей через открытое пространство между дюнами. Во-вторых, это торфяные пласты, сформировавшиеся по мере обмеления лагуны.

Таким вот путем в конце 1-го тысячелетия н. э., когда уже многие древние античные города Средиземноморья были поглощены морем, на южном берегу Северного моря возникла новая территория суши, которая стала быстро заселяться и осваиваться.

В VII–X веках море снова начало брать реванш. В начале 2-го тысячелетия его наступление приняло гигантские размеры и катастрофический характер, о чем сообщают предания тогдашних жителей Нидерландов.

В День всех святых 1170 года морской прилив оторвал от суши нынешние Фризские острова. К 1290 году вода достигла лежащего далеко на континенте озера Флево и, затопив земли, где проживало около 50 тысяч человек (согласно преданию, столько и погибло), образовало новый залив Северного моря Зейдер-зе.

Наступление моря продолжалось и в XIII–XIV веках. В результате наводнений 1218, 1287 и 1377 годов на северном побережье возник еще один новый залив – Долларт и почти одновременно залив Лауверс-зе. Средневековая хроника XV века продолжает сообщать о новых набегах моря. В День святой Елизаветы 1421 года оно поглотило 65 деревень. Голландским рыбакам долго чудилось, что они слышат из-под воды звон колоколов затонувших церквей.

К концу Средних веков юго-западная часть страны снова превратилась в морскую лагуну, среди которой возвышались отдельные острова. Так они и были названы – Зеландия, что значит «морская земля».

В непрерывной борьбе моря и суши сложились нынешние Нидерланды («низменные земли»), 27 % территории которых находится, фигурально выражаясь, под водой, то есть ниже уровня моря. Кстати, в этой части страны проживает около 60 % всего ее населения. Самая низкая точка (минус 6,7 м) находится на севере Роттердама. Остальная территория Нидерландов тоже не очень высока: более половины ее расположено не выше 1 м над уровнем моря, так что ее может затопить даже самый небольшой нагон морской волны.

Море не только постоянно держит Нидерланды под угрозой наводнений, оно и само своими заливами глубоко врезается в сушу. Поэтому общая протяженность береговой границы страны достигает 1075 км. Это более чем в три раза превышает длину всей нидерландской территории по прямой линии – от самой юго-западной точки до самой северо-восточной, и в восемь раз – ее ширину.

Правда, кроме низменных существуют и возвышенные Нидерланды. Это юго-восточная и восточная часть страны, где есть свои «горы». Самая высокая из них (321 м над уровнем моря) находится на крайнем юго-востоке. В средней части Нидерландов, в провинциях Утрехт, Оверэйссел и Хордерланд с севера на юг проходят небольшие холмы, называемые Стевваллен. Голландцы настолько их ценят, что не заселяют и не застраивают, а используют как зону отдыха. Все территории с высотами более 50 м составляют в Нидерландах всего 2 % общей площади страны.

Память о древнем племени фризов (кстати, 400 тысяч их потомков живут и сегодня) отразилась в названиях нидерландской провинции Фрисландия и цепочки восточных и западных Фризских островов, ровной линией тянущихся почти параллельно берегу Северного моря. Эти острова – тоже память, память о том, что граница суши еще в 1-м тысячелетии н. э. проходила намного севернее.

Здесь море всегда вело себя очень агрессивно – затопляло низкие берега, отрывало большие участки земли. Начиная с 3-го тысячелетия до н. э., когда окончательно отделились от материка Британские острова, Северное море постоянно затопляло низменные районы Северо-Западной Европы.

Но суша не сдавалась и вносила свою лепту в процесс формирования берегов. Наносы многочисленных рек и морские отложения создали Нидерланды, почти вся территория которых к I веку н. э. (то есть ко времени, например, расцвета в Крыму Боспорского царства) представляла собой огромную болотистую низину с большой морской лагуной в северо-западной части.

Конечно, с морской стихией в одиночку реки справиться не могли. Им помогло счастливое сочетание господствующих направлений ветров и чередующихся в течение суток двух приливов и двух отливов. Они-то и «построили» удивительное сооружение североевропейской природы – дюны. Нанесенные ветром песчаные холмы высотой 10–30 м (иногда даже до 60 м) и шириной до нескольких километров образовали защитную дамбу, отгораживающую Нидерланды от моря и предохраняющую страну от затопления.

Различаются два типа дюн. Одни из них, так называемые старые дюны, образовались в доисторическое время на западе Нидерландов из песчаных валов и расположена параллельно нынешней линии побережья. Новые дюны (более высокие) были созданы природой намного позже, в IX–XI веках. Одни из них возвышаются на старых дюнах, другие расположены западнее.

За старыми дюнами в пределах бывшей лагуны в свое время образовались специфические типы грунта. Во-первых, это морские глины, нанесенные морской водой, проникавшей через открытое пространство между дюнами. Во-вторых, это торфяные пласты, сформировавшиеся по мере обмеления лагуны.

Таким вот путем в конце 1-го тысячелетия н. э., когда уже многие древние античные города Средиземноморья были поглощены морем, на южном берегу Северного моря возникла новая территория суши, которая стала быстро заселяться и осваиваться.

В VII–X веках море снова начало брать реванш. В начале 2-го тысячелетия его наступление приняло гигантские размеры и катастрофический характер, о чем сообщают предания тогдашних жителей Нидерландов.

В День всех святых 1170 года морской прилив оторвал от суши нынешние Фризские острова. К 1290 году вода достигла лежащего далеко на континенте озера Флево и, затопив земли, где проживало около 50 тысяч человек (согласно преданию, столько и погибло), образовало новый залив Северного моря Зейдер-зе.

Наступление моря продолжалось и в XIII–XIV веках. В результате наводнений 1218, 1287 и 1377 годов на северном побережье возник еще один новый залив – Долларт и почти одновременно залив Лауверс-зе. Средневековая хроника XV века продолжает сообщать о новых набегах моря. В День святой Елизаветы 1421 года оно поглотило 65 деревень. Голландским рыбакам долго чудилось, что они слышат из-под воды звон колоколов затонувших церквей.

К концу Средних веков юго-западная часть страны снова превратилась в морскую лагуну, среди которой возвышались отдельные острова. Так они и были названы – Зеландия, что значит «морская земля».

В непрерывной борьбе моря и суши сложились нынешние Нидерланды («низменные земли»), 27 % территории которых находится, фигурально выражаясь, под водой, то есть ниже уровня моря. Кстати, в этой части страны проживает около 60 % всего ее населения. Самая низкая точка (минус 6,7 м) находится на севере Роттердама. Остальная территория Нидерландов тоже не очень высока: более половины ее расположено не выше 1 м над уровнем моря, так что ее может затопить даже самый небольшой нагон морской волны.

Море не только постоянно держит Нидерланды под угрозой наводнений, оно и само своими заливами глубоко врезается в сушу. Поэтому общая протяженность береговой границы страны достигает 1075 км. Это более чем в три раза превышает длину всей нидерландской территории по прямой линии – от самой юго-западной точки до самой северо-восточной, и в восемь раз – ее ширину.

Правда, кроме низменных существуют и возвышенные Нидерланды. Это юго-восточная и восточная часть страны, где есть свои «горы». Самая высокая из них (321 м над уровнем моря) находится на крайнем юго-востоке. В средней части Нидерландов, в провинциях Утрехт, Оверэйссел и Хордерланд с севера на юг проходят небольшие холмы, называемые Стевваллен. Голландцы настолько их ценят, что не заселяют и не застраивают, а используют как зону отдыха. Все территории с высотами более 50 м составляют в Нидерландах всего 2 % общей площади страны.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ…»

«…Взять их у нее – наша задача» – этот мичуринский лозунг в середине прошлого века, оказывается, выражал не только «волю советских людей» к победе над природой. Были и другие места на Земле, где люди давно уже самоотверженно вели «преобразование природы». Наиболее яркий пример тому – конечно, Нидерланды.

«Deus mare, Batavus litora fesit» («Бог создал море, а голландцы – берега») – так гласит старая нидерландская поговорка. Еще в глубокой древности жители побережья поняли: для того чтобы выжить, надо бороться с морем. Ведь природа в Голландии так и не закончила свое начинание. Дюны не всюду тянулись вдоль берега, они лишь частично защищали сушу от затопления. Повсеместно в них зияли прораны, через них море постоянно врывалось в низменные Нидерланды.

Если бы не было польдеров, не существовали и Нидерланды

Если бы не было польдеров, не существовали и Нидерланды

Первое, что начали делать еще древние фризы, это строить дамбы в промежутках между дюнами. «Вокруг Фрисландии, – написано в законодательном акте XIII века, – повсюду, где волнуется соленое море, плотины, одна в точности подобная другой… Мы, фризы, защитим эту землю тройным оружием: лопатой, заступом и тачкой». А в «Саксоновом зерцале», составленном в 1230 году, говорилось прямо: кто не хочет строить плотину, тому нет места за плотиной. На средневековом гербе Зеландии даже появилось изображение льва, борющегося с волнами.

Дамбы строились просто. Тачками привозился глинистый грунт, укладывался между дюнами и тщательно утрамбовывался. Наружный откос плотины укреплялся каменной наброской или каменной кладкой. Для берегоукрепления применялись и просто мешки с песком. Часто берег защищался с помощью травяного покрова, кустарников и деревьев, многие из них сохранились до наших времен. Ширина дамб в ряде мест доходила до 100 м, а высота до 15 м (средняя высота дамб 7 м). Наиболее интенсивное плотиностроение захватило северо-западные и северные берега – их приходилось защищать почти сплошным поясом земляных дамб, смыкавшихся с дюнами.

Голландские гидротехники уже в XIII веке не только оборонялись от моря, но и наступали на него, осушая отвоеванные земли. Так впервые в истории появилось понятие польдера – участка земли, отгороженного дамбами и осушенного с помощью откачки воды и ее сброса в море.

Осушаемые земли польдеров обычно изрезаны параллельными друг другу горизонтальными каналами-дренами, которые в наше время все чаще заменяются проложенными под землей дренами-трубами. Дренаж отбирает из почвы лишнюю воду и отводит ее в коллектор, прокладываемый вдоль дамбы. В определенном месте сооружается водосборный колодец, откуда ведется откачка воды. В старину для работы насосов использовались ветряные мельницы. Вот откуда эти технические устройства стали символом Нидердандов. Со временем на смену ветрякам пришли паровые машины, потом дизельные двигатели, за ними электронасосы.

Ветряная мельница и ныне почти бесплатно откачивает лишнюю воду с полей

Ветряная мельница и ныне почти бесплатно откачивает лишнюю воду с полей

Сначала размеры польдеров были весьма незначительны. Во-первых, потому что отсутствовали землеройные и строительные механизмы (все делалось руками, а их в сельских общинах было мало, да и сделать ими много трудно), во-вторых, ветряные мельницы имели небольшую мощность, а значит, и насосы для откачки воды обладали малой производительностью.

Еще совсем недавно Голландия от моря отгораживалась сплошными земляными дамбами

Еще совсем недавно Голландия от моря отгораживалась сплошными земляными дамбами

Особенно большой размах для своего времени осушительные работы приняли в «золотом» для Нидерландов XVII веке. После окончания общеевропейской тринадцатилетней войны, согласно Вестфальскому миру (1648 г.), страна наконец получила независимость, де-факто была создана республика Соединенных провинций. Началось бурное развитие промышленного, в частности мануфактурного, производства. Кроме того, Нидерланды обзавелись многочисленными колониями в Юго-Восточной Азии, в Южной Америке и Африке. «Образцовая капиталистическая страна XVII столетия» – так назвал Нидерланды того времени автор «Капитала» К. Маркс.

Бурное развитие торговли и промышленности, в свою очередь, привело к увеличению населения. Выросли такие крупные города и порты, как Амстердам (его население уже в 1650 году составляло 150 тысяч человек), Роттердам и др. Соответственно стало развиваться и сельское хозяйство, требовавшее все новых и новых земель. В Голландии, Фрисландии и других провинциях на месте бывших озер появились десятки новых польдеров. В XVI веке было осушено 710 км2 низинных земель, в XVII – эта цифра достигла 1120 км2, а в XX она составила уже 2500 км2. Ныне половина всей земельной площади Нидерландов (весь запад и часть севера) – это искусственно осушенные земли.

Первый крупный польдер (Гаарлемский) был построен вблизи Амстердама по проекту, предложенному инженером Легваттером в 1641 году. Тогда Гаарлемское озеро, образовавшееся еще в XVI веке путем слияния нескольких мелких озер, начало угрожать затоплением самому Амстердаму.

Гаарлемский польдер строился в течение 13 лет. Были возведены десятки километров земляных дамб и отрыты сотни километров дренажных канав. Так в середине XVII века у стен богатого голландского города Гаарлема вместо внутреннего моря возник новый сельскохозяйственный район.

В наше время ландшафт Нидерландов немыслим без польдеров. Их сотни, больших и малых, торфяных и глиноземных, низких и высоких. Рекорд заглубления ниже уровня моря побил польдер, созданный на дне бывшего озера Эйссел, отметка его поверхности – минус 35 м. Другие польдеры, образованные в результате осушения озер, расположены тоже не на малой глубине – 6–7 м ниже морского уровня. Много польдеров создано на месте бывших торфоразработок, они расположены повыше – примерно на 1 м ниже уровня моря.

«Deus mare, Batavus litora fesit» («Бог создал море, а голландцы – берега») – так гласит старая нидерландская поговорка. Еще в глубокой древности жители побережья поняли: для того чтобы выжить, надо бороться с морем. Ведь природа в Голландии так и не закончила свое начинание. Дюны не всюду тянулись вдоль берега, они лишь частично защищали сушу от затопления. Повсеместно в них зияли прораны, через них море постоянно врывалось в низменные Нидерланды.

Первое, что начали делать еще древние фризы, это строить дамбы в промежутках между дюнами. «Вокруг Фрисландии, – написано в законодательном акте XIII века, – повсюду, где волнуется соленое море, плотины, одна в точности подобная другой… Мы, фризы, защитим эту землю тройным оружием: лопатой, заступом и тачкой». А в «Саксоновом зерцале», составленном в 1230 году, говорилось прямо: кто не хочет строить плотину, тому нет места за плотиной. На средневековом гербе Зеландии даже появилось изображение льва, борющегося с волнами.

Дамбы строились просто. Тачками привозился глинистый грунт, укладывался между дюнами и тщательно утрамбовывался. Наружный откос плотины укреплялся каменной наброской или каменной кладкой. Для берегоукрепления применялись и просто мешки с песком. Часто берег защищался с помощью травяного покрова, кустарников и деревьев, многие из них сохранились до наших времен. Ширина дамб в ряде мест доходила до 100 м, а высота до 15 м (средняя высота дамб 7 м). Наиболее интенсивное плотиностроение захватило северо-западные и северные берега – их приходилось защищать почти сплошным поясом земляных дамб, смыкавшихся с дюнами.

Голландские гидротехники уже в XIII веке не только оборонялись от моря, но и наступали на него, осушая отвоеванные земли. Так впервые в истории появилось понятие польдера – участка земли, отгороженного дамбами и осушенного с помощью откачки воды и ее сброса в море.

Осушаемые земли польдеров обычно изрезаны параллельными друг другу горизонтальными каналами-дренами, которые в наше время все чаще заменяются проложенными под землей дренами-трубами. Дренаж отбирает из почвы лишнюю воду и отводит ее в коллектор, прокладываемый вдоль дамбы. В определенном месте сооружается водосборный колодец, откуда ведется откачка воды. В старину для работы насосов использовались ветряные мельницы. Вот откуда эти технические устройства стали символом Нидердандов. Со временем на смену ветрякам пришли паровые машины, потом дизельные двигатели, за ними электронасосы.

Сначала размеры польдеров были весьма незначительны. Во-первых, потому что отсутствовали землеройные и строительные механизмы (все делалось руками, а их в сельских общинах было мало, да и сделать ими много трудно), во-вторых, ветряные мельницы имели небольшую мощность, а значит, и насосы для откачки воды обладали малой производительностью.

Особенно большой размах для своего времени осушительные работы приняли в «золотом» для Нидерландов XVII веке. После окончания общеевропейской тринадцатилетней войны, согласно Вестфальскому миру (1648 г.), страна наконец получила независимость, де-факто была создана республика Соединенных провинций. Началось бурное развитие промышленного, в частности мануфактурного, производства. Кроме того, Нидерланды обзавелись многочисленными колониями в Юго-Восточной Азии, в Южной Америке и Африке. «Образцовая капиталистическая страна XVII столетия» – так назвал Нидерланды того времени автор «Капитала» К. Маркс.

Бурное развитие торговли и промышленности, в свою очередь, привело к увеличению населения. Выросли такие крупные города и порты, как Амстердам (его население уже в 1650 году составляло 150 тысяч человек), Роттердам и др. Соответственно стало развиваться и сельское хозяйство, требовавшее все новых и новых земель. В Голландии, Фрисландии и других провинциях на месте бывших озер появились десятки новых польдеров. В XVI веке было осушено 710 км2 низинных земель, в XVII – эта цифра достигла 1120 км2, а в XX она составила уже 2500 км2. Ныне половина всей земельной площади Нидерландов (весь запад и часть севера) – это искусственно осушенные земли.

Первый крупный польдер (Гаарлемский) был построен вблизи Амстердама по проекту, предложенному инженером Легваттером в 1641 году. Тогда Гаарлемское озеро, образовавшееся еще в XVI веке путем слияния нескольких мелких озер, начало угрожать затоплением самому Амстердаму.

Гаарлемский польдер строился в течение 13 лет. Были возведены десятки километров земляных дамб и отрыты сотни километров дренажных канав. Так в середине XVII века у стен богатого голландского города Гаарлема вместо внутреннего моря возник новый сельскохозяйственный район.

В наше время ландшафт Нидерландов немыслим без польдеров. Их сотни, больших и малых, торфяных и глиноземных, низких и высоких. Рекорд заглубления ниже уровня моря побил польдер, созданный на дне бывшего озера Эйссел, отметка его поверхности – минус 35 м. Другие польдеры, образованные в результате осушения озер, расположены тоже не на малой глубине – 6–7 м ниже морского уровня. Много польдеров создано на месте бывших торфоразработок, они расположены повыше – примерно на 1 м ниже уровня моря.