Страница:

В связи с неизученностью района даже объект восхождения не был точно определен. Конечной целью экспедиции намечалась вершина Даулагири. Но на первых этапах предполагалось совершить значительное число разведывательных выходов для определения наиболее доступного маршрута на эту вершину. Если такой маршрут будет найден, то участники приложат все силы к тому, чтобы пройти его. Если же разведка на Даулагири покажет, что рациональный путь выбрать не удается, тогда намечалось перейти к разведке подходов к Аннапурне или к какой-либо другой вершине, имеющей высоту не менее 8000 м.

Учитывая имевшееся в распоряжении экспедиции время, эти задачи надо признать трудновыполнимыми.

РАЙОН ВОСХОЖДЕНИЯ

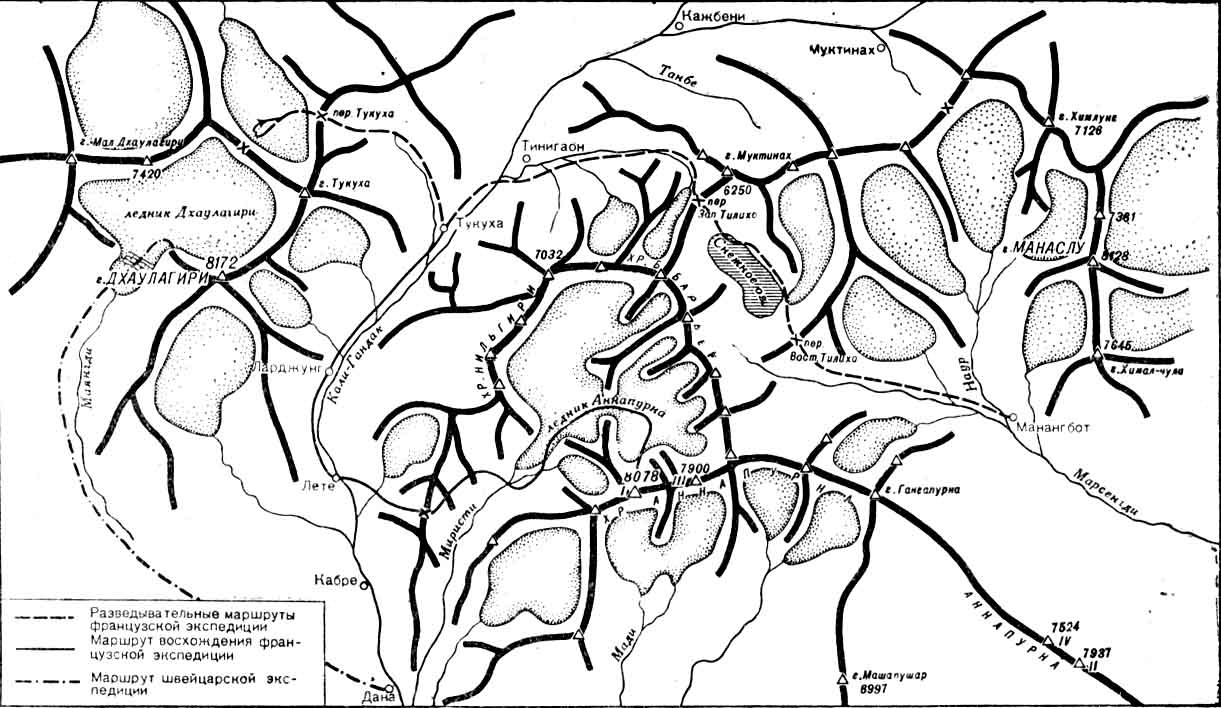

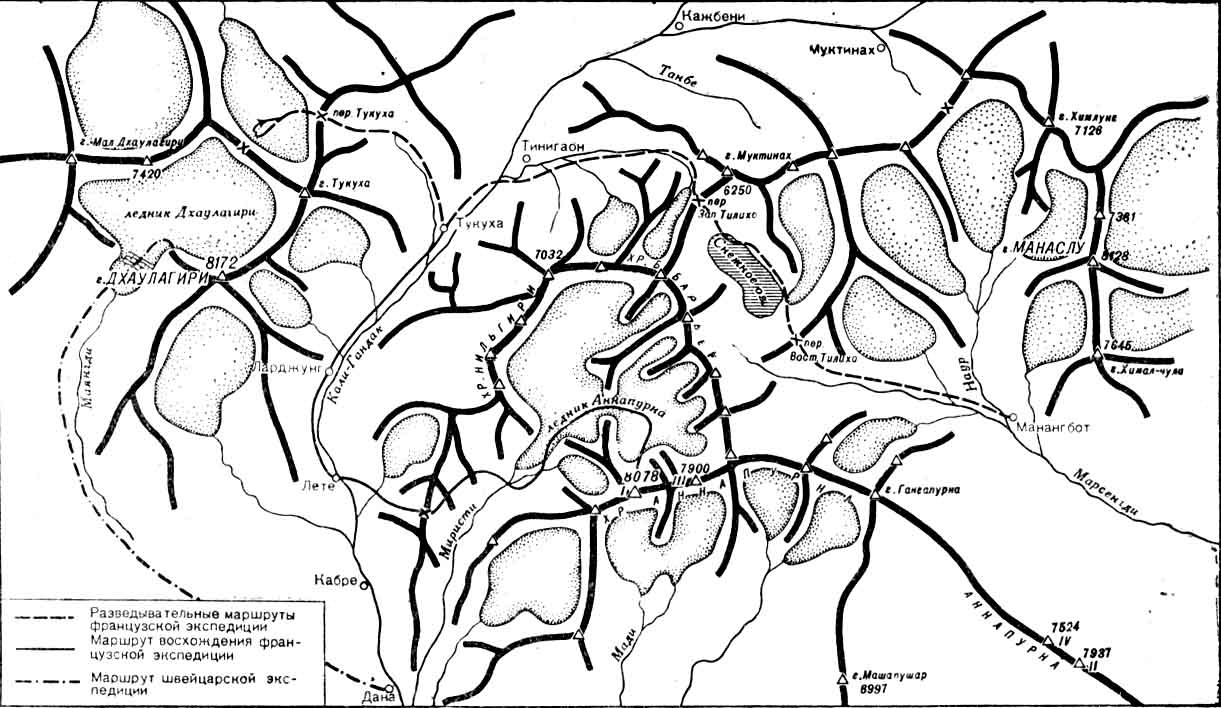

Даулагири и Аннапурна, избранные французскими альпинистами для восхождения, расположены в Центральных Гималаях, на том участке горной системы, где река Кали-Гандак прорезает Главный Гималайский хребет и где по ее ущелью проложен достаточно удобный путь от города Наутанва в Индии, через Баглунг в Непале к селению Трэдом в Тибете. И здесь, где река мчит бурные воды, глубоко врезавшись в дно ущелья, с обоих берегов, подступая к ней почти вплотную, от хребта Гималаев на север и на юг отходят мощные отроги. Наибольшей мощности и высоты достигают южные. В том из них, который находится на ее западном берегу, расположен мощный массив Даулагири. Этот отрог сравнительно невелик по длине (около 25 км). Он крутыми скальными склонами спускается на запад и юг. Северо-западные склоны этого грандиозного массива обрываются в ущелье реки Маянди. Расположенный с севера от массива Даулагири, в верховьях этой реки, мощный ледник, обогнув северо-западный отрог вершины, поворачивает на юг и вскоре заканчивается. От массива Даулагири на северо-восток отходит высокий гребень, разделяющий бассейн Маянди от бассейна Кали-Гандак. Этот гребень подходит к Главному хребту в той его точке, где возвышается вершина Такуха. Отсюда хребет простирается на запад, нигде, кроме района Нанга-Парбат, не достигая высоты 8000 м.

Даулагири и Аннапурна, избранные французскими альпинистами для восхождения, расположены в Центральных Гималаях, на том участке горной системы, где река Кали-Гандак прорезает Главный Гималайский хребет и где по ее ущелью проложен достаточно удобный путь от города Наутанва в Индии, через Баглунг в Непале к селению Трэдом в Тибете. И здесь, где река мчит бурные воды, глубоко врезавшись в дно ущелья, с обоих берегов, подступая к ней почти вплотную, от хребта Гималаев на север и на юг отходят мощные отроги. Наибольшей мощности и высоты достигают южные. В том из них, который находится на ее западном берегу, расположен мощный массив Даулагири. Этот отрог сравнительно невелик по длине (около 25 км). Он крутыми скальными склонами спускается на запад и юг. Северо-западные склоны этого грандиозного массива обрываются в ущелье реки Маянди. Расположенный с севера от массива Даулагири, в верховьях этой реки, мощный ледник, обогнув северо-западный отрог вершины, поворачивает на юг и вскоре заканчивается. От массива Даулагири на северо-восток отходит высокий гребень, разделяющий бассейн Маянди от бассейна Кали-Гандак. Этот гребень подходит к Главному хребту в той его точке, где возвышается вершина Такуха. Отсюда хребет простирается на запад, нигде, кроме района Нанга-Парбат, не достигая высоты 8000 м.

Расположенный на левом берегу реки Кали-Гандак, южный отрог имеет значительно большую длину. Он простирается сначала почти точно на юг, а затем, после того как от него отходят два коротких юго-западных отрога, поворачивает на юго-восток и, пройдя от поворота более 50 км, подходит к реке Марсианди.

Северное из двух юго-западных ответвлений этого отрога представляет собой мощный массив Нилгири, вершины которого достигают 7000 м (главная — северная вершина 7031 м).

Южное же ответвление — мощный хребет Аннапурны, простирающийся с запада на восток примерно на сто километров.

Между западными окончаниями отрогов Нилгири и Аннапурны, которые подходят к берегам Кали-Гандак, протекает река Миристи, берущая начало из ледников южных склонов Нилгири, западных склонов Большого барьера и северных склонов Аннапурны. Ущелье этой реки и было избрано французской экспедицией 1950 г. в качестве пути к Аннапурне.

Между массивами Нилгири и Аннапурны расположена высокая часть хребта, названная участниками экспедиции Большим барьером. Вершины здесь достигают 7000 м. Севернее Большого барьера и массива Нилгири находится перевал Тилихо, путь через который ведет от городка Такуха в ущелье Кали-Гандак к селению Манангбот в ущелье реки Марсианди.

В хребте Аннапурна имеются вершины, высотой от 7500 до 8078 м. Высшей точкой здесь является Центральная вершина, представляющая собой мощный скальный взлет, покрытый в своей верхней части мощным фирновым покровом. Далее хребет простирается сначала на восток, а затем от вершины Гангапурна принимает юго-восточное направление, сначала несколько понижается, а затем повышается до высоты 7524 м в вершине Аннапурна IV и до 7937 м в вершине Аннапурна II.

Как уже было сказано, восточная часть хребта Аннапурна ограничивает с запада ущелье реки Марсианди. С востока же это ущелье ограничивается другим мощным южным отрогом Главного Гималайского хребта. В нем расположено несколько высоких вершин и в том числе вершина Манаслу (иногда именовалась Кутанг) высотой 8128 м. Из других вершин этого отрога заслуживает внимания Хималчули высотой 7645 м.

Таким образом, в описываемом районе находятся три из десяти восьмитысячников Гималаев. Но в отличие от района Джомолунгмы, где такие вершины расположены в Главном хребте, здесь подобные вершины имеются в его южных отрогах. В самом же Гималайском хребте на этом участке имеется много вершин, высотой около или немногим более 7000 м.

Природа района ущелий этих южных рек достаточно богата. Если в 30—40 км от ледников преобладали заросли бамбука, к тому же труднопроходимые, то выше начинались настоящие джунгли. Здесь наряду с древесной растительностью речных долин Непала перед путешественником встают труднопроходимые заросли, состоящие из смеси северных и южных пород растительности. На высоте более 2000 м нередко приходится прокладывать путь при помощи топора и ножа. Мощные заросли бамбука в этих ущельях располагаются среди леса из высоких елей; огромные магнолии перемешаны с гигантскими рододендронами. И вся эта древесная растительность настолько заросла ползучими растениями, что пробраться сквозь такую чащу не представляется возможным[20].

Путешествие в этих джунглях мало приятно также из-за возможных встреч с многочисленными их обитателями. Если серны и медведи не представляют большой опасности для человека, то значительное количество леопардов и пантер внушает путешественникам законные опасения и тревоги.

Много здесь пернатых, но еще больше насекомых. Они также доставляют путникам много неудобств и неприятностей.

По мере приближения к ледникам растительный и животный мир заметно беднеет. Уменьшаются в размерах южные породы — бамбук, магнолия и др. Менее высокими становятся рододендроны; исчезают ползучие растения. Начинают преобладать северные породы деревьев. Наряду с елями начинают встречаться сосны и даже березы. В их чаще появляются деревья рябины. Изредка можно заметить можжевельник. А еще выше и эти древовидные становятся не такими высокими и стройными. Увеличивается количество кустарников. Скоро и они все более мельчают, и, наконец, когда дыхание ледников становится уже вполне ощутимым, лес совсем пропадает. Заросли кустарников редеют, и путешественники продолжают свое продвижение по роскошным горным лугам, покрытым изумительно красочным ковром цветов. А далее — огромные валы морен, ледники и снежные склоны, над которыми высятся мощные хребты и вершины Гималаев.

Ущелье реки Кали-Гандак представляет глубокий прорыв хребта. Крутые горные склоны подходят вплотную к реке Кали-Гандак, оставляя лишь на отдельных участках узкие террасы. По нижней части склонов разбросаны лесные массивы. Горы нависают над ущельем то крутыми, мрачными скалами, то не менее крутыми травянистыми склонами. А над всем этим поднимаются высокие снежные хребты, придавая ландшафту суровый и величественный облик.

Район этот не привлекал к себе альпинистов, был очень слабо изучен также географами. Лишь в 1950 г. впервые сюда прибыли одновременно две экспедиции — английская и французская.

Английская экспедиция была малочисленна и намечала сравнительно скромные задачи обследования этого района. Но все же ее руководитель Тильман решил осмотреть подходы и маршрут восхождения на восьмитысячник Манаслу (8128 м). Однако этот осмотр дал неутешительные результаты. Северный гребень легко приводил на выступ 7620 м высотой, а затем он снижался (примерно на 350 м), после чего снова резко поднимался к вершинному плато, в отдаленном углу которого стояла вершинная пирамида. Руководителю экспедиции стало ясно, что с такой незначительной группой пытаться победить эту гигантскую вершину невозможно. Поэтому было решено избрать объектом восхождения вершину Аннапурна IV (7524 м). Но это не означало еще отказа от восхождения на восьмитысячник. Тильман имел в виду, что в случае удачного восхождения на Аннапурну IV, группа альпинистов перенесет свой лагерь по хребту под вершину Аннапурна II и предпримет попытку восхождения на этот восьмитысячник.

Но уже тогда, когда англичане с четырьмя носильщиками-шерпами за 10 дней смогли добраться лишь до высоты 6900 м по пути к вершине Аннапурна IV, все иллюзии о возможности с такими силами совершить попытку восхождения на восьмитысячник окончательно рассеялись.

Эта группа трижды предпринимала штурм вершины 7520 м из лагеря 6900 м, но не смогла подняться выше 7310 м.

Однако английские альпинисты на этом не остановились. Они избрали посильный, по их мнению, объект. То была безыменная вершина высотой 7000 м. Но и здесь их постигла неудача. Поднявшись до высоты 6100 м, они вынуждены были возвратиться. Толстый слой сухого снега на склонах вершинной части маршрута восхождения оказался для участников штурма непреодолимым.

Единственным достижением английских альпинистов был поход из ущелья реки Марсианди в верхнюю часть ущелья реки Кали-Гандак. По ущелью реки Наур, одного из притоков Марсианди, они подошли к перевалу Мустанг-ла (5550 м) и, перейдя его, спустились в ущелье реки Тангбе, притока Кали-Гандака.

Район верхнего течения Кали-Гандака с рядом ее притоков простирается далеко на север. Он малоисследован и занимает достаточно большую площадь, которая глубоко врезается в территорию Тибета. В своем верхнем течении Кали-Гандак протекает в широком гравийном русле с крутыми обрывистыми берегами. Это доказывает, что река здесь прорезала древние речные террасы. Вся верхняя часть бассейна Кали-Гандака, называемая Мустангбхот, мало населена. Древесной растительности здесь нет, лишь изредка попадаются небольшие заросли кустарников или отдельные кустики. Небольшие селения, как оазисы, редко разбросаны в этой пустынной местности.

В самой северной части выступа на реке Кали-Гандак расположено селение Мустанг, издавна ставшее обменным пунктом Индо-Тибетской торговли. Сюда из Тибета доставляется соль, затем перевозится вниз по реке к Муктинату или даже к Такухе. Здесь она обменивается на рис, который тем же путем переправляется в Тибет. Интересен сам способ транспортировки таких грузов по чрезвычайно сложным высокогорным дорогам. Распределенный в маленькие вьюки (от 2 до 4 кг) груз навьючивается на овец или коз. Стада таких вьючных животных перегоняются на большие расстояния, перенося на себе значительные грузы.

От селения Мустанг на север поверхность повышается вплоть до хребта Ладак, который служит водоразделом для многих рек Индии, в том числе и Кали-Гандака.

Несколько менее сурова природа в южной части этого района, там, где к руслу Кали-Гандака вплотную подступают гигантский массив Даулагири со своими отрогами с запада и массивы Нилгири и Аннапурна со своими отрогами с востока. У входа в это ущелье располагается селение Муктинат. Оно известно как место паломничества индусов. В окрестностях этого селения располагаются сосновые леса. На террасах, орошаемых особенно вешними водами, высеваются пшеница и другие культуры.

Вот все, что смогли установить английские альпинисты в 1950 г.

В это же время в районе массивов Даулагири и Аннапурна действовала экспедиция французских альпинистов. Ее участники прошли много маршрутов, чтобы разведать пути на эти восьмитысячники. Более четырех недель французы старались найти путь на Даулагири. За это время они обследовали большой район и уточнили его карту, главным образом в отношении расположения хребтов, отрогов и вершин[21].

Разведывательными выходами французские альпинисты установили, что путь к Даулагири с запада по ущелью реки Дамбуш вообще невозможен, так как северный отрог этой вершины, соединяющий ее с Главным Гималайским хребтом, преграждает путь в северный цирк Даулагири.

Попытка участников экспедиции найти путь с севера также не увенчалась успехом, так как, даже попав в северную безыменную долину, нельзя по доступному пути выйти в северный цирк Даулагири. Для этого пришлось бы перейти Главный Гималайский хребет.

Эти разведки заняли целый месяц. Поэтому, когда уже было установлено, что наиболее рациональны пути с юга, по ущелью реки Маянди, руководитель экспедиции решил искать путей к вершине Аннапурна. Он считал, что перебазирование экспедиции в ущелье реки Маянди потребует значительного времени, а приближение периода муссона не давало возможности рассчитывать на продолжительную устойчивость хорошей погоды.

Попытку восхождения на Даулагири по выявленному экспедицией 1950 г. пути предприняла швейцарская экспедиция 1953 г. Этой экспедицией руководил Б. Лаутенбург, в состав альпинистской группы входили: П. Браун, Р. Шац, Р. Пфистерер, М. Эйхельберг, Г. Хусс и А. Рох.

Проделав утомительный путь по ущелью реки Маянди, швейцарцы разбили базовый лагерь в двух часах ходьбы от ледника Маянди, который огибает массив Даулагири с запада и севера.

После ряда разведывательных выходов они убедились, что намеченный вначале маршрут штурма по нижней части западного гребня слишком труден: круто поднимающийся к вершине скальный гребень сильно разорван, провалы глубоки и труднопреодолимы. Поэтому альпинисты решили пройти сложный ледопад, а затем по фирновому ребру подняться на западный гребень в его верхней части и по нему двигаться до вершины.

Продвигаясь, они организовывали промежуточные высотные лагери. Лагерь 2 был разбит 9 мая на высоте 5100 м; лагерь 3—18 мая на высоте 5500 м. Далее, на высоте 5900 м 20 мая был разбит лагерь 4, а 5 — на высоте 6500 м.

Отсюда Шац и Браун предприняли попытку штурма вместе с тремя носильщиками-шерпами. Альпинисты имели в рюкзаках только небольшой запас продовольствия и спальные мешки. Двое из носильщиков поднимали кислородные приборы альпинистов (вес каждого прибора 14 кг), а третий прокладывал путь.

Разрушенные скалы отрога гребня были покрыты свежим снегом. Идти было трудно. Дойдя до высоты 7200 м, альпинисты отпустили носильщиков и одни продолжили продвижение к вершине. Путь усложнялся. Часто на пути попадались большие скальные плиты, заваленные свежим снегом, что сильно усложняло движение. Штурмующим оставалось пройти несколько сот метров по склону Западного гребня до высоты 7800 м. Далее путь должен быть значительно проще, считали альпинисты, и упорно продвигались вверх.

Чем ближе к гребню, тем труднее путь. Все чаще и чаще швейцарцы попадают на плиты и съезжают по ним вместе со снегом.

Через три часа напряженного движения они достигли большой скальной ступени. Альпинисты решили преодолеть этот крутой скальный участок пути в лоб. Но это оказалось чрезвычайно трудным. Преодолев крутонаклоненную плиту, восходители должны были вылезти по вертикальной стенке на следующую плиту.

И так все выше и выше. Зацепок было все меньше. Скальных крючьев у альпинистов не было, а поэтому они не могли даже обеспечить себя от срыва. К этому времени они израсходовали уже 3/4 кислорода, и оставшегося могло хватить только для того, чтобы выйти на гребень. До вершины и на обратный спуск его явно не хватало. И альпинисты с высоты 7700 м повернули обратно.

Это, конечно, было не случайно. Задача штурма вершины высотой 8178 м из лагеря на высоте 6500 м нам представляется чрезвычайно трудной и даже невозможной. К тому же, решив пользоваться кислородом, швейцарцы вовсе не посчитались с необходимостью точного расходования его. Начало штурма без носильщиков с высоты 7200 м также было необоснованным.

Все эти ошибки и привели к срыву восхождения. Повторить штурм участники экспедиции уже не смогли.

В 1954 г. в Гималаях дебютировали аргентинские альпинисты. Их штурмовую группу возглавлял опытный руководитель лейтенант Франческо Ибаньес. Он шесть раз совершал восхождение на семитысячник Южной Америки — Аконкагуа (6979 м), а также ряд первовосхождений на другие вершины.

В основной состав экспедиции входило 10 человек, включая врача и кинооператора. Их сопровождали 15 носильщиков-шерпов, которыми руководил опытный носильщик, скорее даже проводник, Пасанг.

Базовый лагерь экспедиции был разбит на высоте 3700 м. Штурм Даулагири был начат в конце мая месяца. Подъем совершался по сложному скальному маршруту. Интересно, что для разбивки лагеря 6 аргентинцами была заложена в скалы взрывчатка и произведен взрыв. На образовавшейся площадке установили две палатки лагеря. Сюда собрались все альпинисты и из этого лагеря стали продолжать штурм вершины.

Штурмовой группе, состоящей из трех альпинистов (Ф. Ибаньес, Маньяни и Ватцль) и пяти шерпов, удалось 31 мая достичь высоты 7500 м (лагерь 7).

На следующий день к вершине вышли Маньяни и Ватцль с шерпами Пасангом и Анг-Ньимой. Руководитель экспедиции Ф. Ибаньес поморозил ноги при прохождении предыдущего участка пути и не мог принять участия в окончательном штурме вершины. Он остался с тремя шерпами в лагере 7.

Вышедшая четверка продвигалась успешно и достаточно быстро достигла западного гребня. Погода ухудшилась. Зная, что путь по западному гребню до вершины не сложен, участники восхождения решили оставить рюкзаки и попытаться достичь вершины. Но в условиях все ухудшающейся погоды это им не удалось. Наутро погода еще более ухудшилась. Учитывая, что продовольствие кончалось, они решили не рисковать и спустились в лагерь 7.

Повторить попытку восхождения было нельзя, так как Ибаньес, остававшийся в лагере 7, чувствовал себя очень плохо. Пришлось срочно транспортировать его вниз.

Врач стремился спасти жизнь Ибаньеса ампутацией ног. Но это не помогло. 30 июня Ибаньес умер в больнице города Катманду (столица Непала).

Мощная вершина Даулагири осталась непокоренной. Попытки французов в 1950 г., швейцарцев в 1953 г. и аргентинцев в 1954 г. закончились неудачей. Но альпинисты не собираются отступать. Они готовят экспедиции для повторения штурма неприступной вершины.

Такова краткая история восхождений на восьмитысячники этого района.

ДАУЛАГИРИ ИЛИ АННАПУРНА

Учитывая имевшееся в распоряжении экспедиции время, эти задачи надо признать трудновыполнимыми.

РАЙОН ВОСХОЖДЕНИЯ

Расположенный на левом берегу реки Кали-Гандак, южный отрог имеет значительно большую длину. Он простирается сначала почти точно на юг, а затем, после того как от него отходят два коротких юго-западных отрога, поворачивает на юго-восток и, пройдя от поворота более 50 км, подходит к реке Марсианди.

Северное из двух юго-западных ответвлений этого отрога представляет собой мощный массив Нилгири, вершины которого достигают 7000 м (главная — северная вершина 7031 м).

Южное же ответвление — мощный хребет Аннапурны, простирающийся с запада на восток примерно на сто километров.

Между западными окончаниями отрогов Нилгири и Аннапурны, которые подходят к берегам Кали-Гандак, протекает река Миристи, берущая начало из ледников южных склонов Нилгири, западных склонов Большого барьера и северных склонов Аннапурны. Ущелье этой реки и было избрано французской экспедицией 1950 г. в качестве пути к Аннапурне.

Между массивами Нилгири и Аннапурны расположена высокая часть хребта, названная участниками экспедиции Большим барьером. Вершины здесь достигают 7000 м. Севернее Большого барьера и массива Нилгири находится перевал Тилихо, путь через который ведет от городка Такуха в ущелье Кали-Гандак к селению Манангбот в ущелье реки Марсианди.

В хребте Аннапурна имеются вершины, высотой от 7500 до 8078 м. Высшей точкой здесь является Центральная вершина, представляющая собой мощный скальный взлет, покрытый в своей верхней части мощным фирновым покровом. Далее хребет простирается сначала на восток, а затем от вершины Гангапурна принимает юго-восточное направление, сначала несколько понижается, а затем повышается до высоты 7524 м в вершине Аннапурна IV и до 7937 м в вершине Аннапурна II.

Как уже было сказано, восточная часть хребта Аннапурна ограничивает с запада ущелье реки Марсианди. С востока же это ущелье ограничивается другим мощным южным отрогом Главного Гималайского хребта. В нем расположено несколько высоких вершин и в том числе вершина Манаслу (иногда именовалась Кутанг) высотой 8128 м. Из других вершин этого отрога заслуживает внимания Хималчули высотой 7645 м.

Таким образом, в описываемом районе находятся три из десяти восьмитысячников Гималаев. Но в отличие от района Джомолунгмы, где такие вершины расположены в Главном хребте, здесь подобные вершины имеются в его южных отрогах. В самом же Гималайском хребте на этом участке имеется много вершин, высотой около или немногим более 7000 м.

Природа района ущелий этих южных рек достаточно богата. Если в 30—40 км от ледников преобладали заросли бамбука, к тому же труднопроходимые, то выше начинались настоящие джунгли. Здесь наряду с древесной растительностью речных долин Непала перед путешественником встают труднопроходимые заросли, состоящие из смеси северных и южных пород растительности. На высоте более 2000 м нередко приходится прокладывать путь при помощи топора и ножа. Мощные заросли бамбука в этих ущельях располагаются среди леса из высоких елей; огромные магнолии перемешаны с гигантскими рододендронами. И вся эта древесная растительность настолько заросла ползучими растениями, что пробраться сквозь такую чащу не представляется возможным[20].

Путешествие в этих джунглях мало приятно также из-за возможных встреч с многочисленными их обитателями. Если серны и медведи не представляют большой опасности для человека, то значительное количество леопардов и пантер внушает путешественникам законные опасения и тревоги.

Много здесь пернатых, но еще больше насекомых. Они также доставляют путникам много неудобств и неприятностей.

По мере приближения к ледникам растительный и животный мир заметно беднеет. Уменьшаются в размерах южные породы — бамбук, магнолия и др. Менее высокими становятся рододендроны; исчезают ползучие растения. Начинают преобладать северные породы деревьев. Наряду с елями начинают встречаться сосны и даже березы. В их чаще появляются деревья рябины. Изредка можно заметить можжевельник. А еще выше и эти древовидные становятся не такими высокими и стройными. Увеличивается количество кустарников. Скоро и они все более мельчают, и, наконец, когда дыхание ледников становится уже вполне ощутимым, лес совсем пропадает. Заросли кустарников редеют, и путешественники продолжают свое продвижение по роскошным горным лугам, покрытым изумительно красочным ковром цветов. А далее — огромные валы морен, ледники и снежные склоны, над которыми высятся мощные хребты и вершины Гималаев.

Ущелье реки Кали-Гандак представляет глубокий прорыв хребта. Крутые горные склоны подходят вплотную к реке Кали-Гандак, оставляя лишь на отдельных участках узкие террасы. По нижней части склонов разбросаны лесные массивы. Горы нависают над ущельем то крутыми, мрачными скалами, то не менее крутыми травянистыми склонами. А над всем этим поднимаются высокие снежные хребты, придавая ландшафту суровый и величественный облик.

Район этот не привлекал к себе альпинистов, был очень слабо изучен также географами. Лишь в 1950 г. впервые сюда прибыли одновременно две экспедиции — английская и французская.

Английская экспедиция была малочисленна и намечала сравнительно скромные задачи обследования этого района. Но все же ее руководитель Тильман решил осмотреть подходы и маршрут восхождения на восьмитысячник Манаслу (8128 м). Однако этот осмотр дал неутешительные результаты. Северный гребень легко приводил на выступ 7620 м высотой, а затем он снижался (примерно на 350 м), после чего снова резко поднимался к вершинному плато, в отдаленном углу которого стояла вершинная пирамида. Руководителю экспедиции стало ясно, что с такой незначительной группой пытаться победить эту гигантскую вершину невозможно. Поэтому было решено избрать объектом восхождения вершину Аннапурна IV (7524 м). Но это не означало еще отказа от восхождения на восьмитысячник. Тильман имел в виду, что в случае удачного восхождения на Аннапурну IV, группа альпинистов перенесет свой лагерь по хребту под вершину Аннапурна II и предпримет попытку восхождения на этот восьмитысячник.

Но уже тогда, когда англичане с четырьмя носильщиками-шерпами за 10 дней смогли добраться лишь до высоты 6900 м по пути к вершине Аннапурна IV, все иллюзии о возможности с такими силами совершить попытку восхождения на восьмитысячник окончательно рассеялись.

Эта группа трижды предпринимала штурм вершины 7520 м из лагеря 6900 м, но не смогла подняться выше 7310 м.

Однако английские альпинисты на этом не остановились. Они избрали посильный, по их мнению, объект. То была безыменная вершина высотой 7000 м. Но и здесь их постигла неудача. Поднявшись до высоты 6100 м, они вынуждены были возвратиться. Толстый слой сухого снега на склонах вершинной части маршрута восхождения оказался для участников штурма непреодолимым.

Единственным достижением английских альпинистов был поход из ущелья реки Марсианди в верхнюю часть ущелья реки Кали-Гандак. По ущелью реки Наур, одного из притоков Марсианди, они подошли к перевалу Мустанг-ла (5550 м) и, перейдя его, спустились в ущелье реки Тангбе, притока Кали-Гандака.

Район верхнего течения Кали-Гандака с рядом ее притоков простирается далеко на север. Он малоисследован и занимает достаточно большую площадь, которая глубоко врезается в территорию Тибета. В своем верхнем течении Кали-Гандак протекает в широком гравийном русле с крутыми обрывистыми берегами. Это доказывает, что река здесь прорезала древние речные террасы. Вся верхняя часть бассейна Кали-Гандака, называемая Мустангбхот, мало населена. Древесной растительности здесь нет, лишь изредка попадаются небольшие заросли кустарников или отдельные кустики. Небольшие селения, как оазисы, редко разбросаны в этой пустынной местности.

В самой северной части выступа на реке Кали-Гандак расположено селение Мустанг, издавна ставшее обменным пунктом Индо-Тибетской торговли. Сюда из Тибета доставляется соль, затем перевозится вниз по реке к Муктинату или даже к Такухе. Здесь она обменивается на рис, который тем же путем переправляется в Тибет. Интересен сам способ транспортировки таких грузов по чрезвычайно сложным высокогорным дорогам. Распределенный в маленькие вьюки (от 2 до 4 кг) груз навьючивается на овец или коз. Стада таких вьючных животных перегоняются на большие расстояния, перенося на себе значительные грузы.

От селения Мустанг на север поверхность повышается вплоть до хребта Ладак, который служит водоразделом для многих рек Индии, в том числе и Кали-Гандака.

Несколько менее сурова природа в южной части этого района, там, где к руслу Кали-Гандака вплотную подступают гигантский массив Даулагири со своими отрогами с запада и массивы Нилгири и Аннапурна со своими отрогами с востока. У входа в это ущелье располагается селение Муктинат. Оно известно как место паломничества индусов. В окрестностях этого селения располагаются сосновые леса. На террасах, орошаемых особенно вешними водами, высеваются пшеница и другие культуры.

Вот все, что смогли установить английские альпинисты в 1950 г.

В это же время в районе массивов Даулагири и Аннапурна действовала экспедиция французских альпинистов. Ее участники прошли много маршрутов, чтобы разведать пути на эти восьмитысячники. Более четырех недель французы старались найти путь на Даулагири. За это время они обследовали большой район и уточнили его карту, главным образом в отношении расположения хребтов, отрогов и вершин[21].

Разведывательными выходами французские альпинисты установили, что путь к Даулагири с запада по ущелью реки Дамбуш вообще невозможен, так как северный отрог этой вершины, соединяющий ее с Главным Гималайским хребтом, преграждает путь в северный цирк Даулагири.

Попытка участников экспедиции найти путь с севера также не увенчалась успехом, так как, даже попав в северную безыменную долину, нельзя по доступному пути выйти в северный цирк Даулагири. Для этого пришлось бы перейти Главный Гималайский хребет.

Эти разведки заняли целый месяц. Поэтому, когда уже было установлено, что наиболее рациональны пути с юга, по ущелью реки Маянди, руководитель экспедиции решил искать путей к вершине Аннапурна. Он считал, что перебазирование экспедиции в ущелье реки Маянди потребует значительного времени, а приближение периода муссона не давало возможности рассчитывать на продолжительную устойчивость хорошей погоды.

Попытку восхождения на Даулагири по выявленному экспедицией 1950 г. пути предприняла швейцарская экспедиция 1953 г. Этой экспедицией руководил Б. Лаутенбург, в состав альпинистской группы входили: П. Браун, Р. Шац, Р. Пфистерер, М. Эйхельберг, Г. Хусс и А. Рох.

Проделав утомительный путь по ущелью реки Маянди, швейцарцы разбили базовый лагерь в двух часах ходьбы от ледника Маянди, который огибает массив Даулагири с запада и севера.

После ряда разведывательных выходов они убедились, что намеченный вначале маршрут штурма по нижней части западного гребня слишком труден: круто поднимающийся к вершине скальный гребень сильно разорван, провалы глубоки и труднопреодолимы. Поэтому альпинисты решили пройти сложный ледопад, а затем по фирновому ребру подняться на западный гребень в его верхней части и по нему двигаться до вершины.

Продвигаясь, они организовывали промежуточные высотные лагери. Лагерь 2 был разбит 9 мая на высоте 5100 м; лагерь 3—18 мая на высоте 5500 м. Далее, на высоте 5900 м 20 мая был разбит лагерь 4, а 5 — на высоте 6500 м.

Отсюда Шац и Браун предприняли попытку штурма вместе с тремя носильщиками-шерпами. Альпинисты имели в рюкзаках только небольшой запас продовольствия и спальные мешки. Двое из носильщиков поднимали кислородные приборы альпинистов (вес каждого прибора 14 кг), а третий прокладывал путь.

Разрушенные скалы отрога гребня были покрыты свежим снегом. Идти было трудно. Дойдя до высоты 7200 м, альпинисты отпустили носильщиков и одни продолжили продвижение к вершине. Путь усложнялся. Часто на пути попадались большие скальные плиты, заваленные свежим снегом, что сильно усложняло движение. Штурмующим оставалось пройти несколько сот метров по склону Западного гребня до высоты 7800 м. Далее путь должен быть значительно проще, считали альпинисты, и упорно продвигались вверх.

Чем ближе к гребню, тем труднее путь. Все чаще и чаще швейцарцы попадают на плиты и съезжают по ним вместе со снегом.

Через три часа напряженного движения они достигли большой скальной ступени. Альпинисты решили преодолеть этот крутой скальный участок пути в лоб. Но это оказалось чрезвычайно трудным. Преодолев крутонаклоненную плиту, восходители должны были вылезти по вертикальной стенке на следующую плиту.

И так все выше и выше. Зацепок было все меньше. Скальных крючьев у альпинистов не было, а поэтому они не могли даже обеспечить себя от срыва. К этому времени они израсходовали уже 3/4 кислорода, и оставшегося могло хватить только для того, чтобы выйти на гребень. До вершины и на обратный спуск его явно не хватало. И альпинисты с высоты 7700 м повернули обратно.

Это, конечно, было не случайно. Задача штурма вершины высотой 8178 м из лагеря на высоте 6500 м нам представляется чрезвычайно трудной и даже невозможной. К тому же, решив пользоваться кислородом, швейцарцы вовсе не посчитались с необходимостью точного расходования его. Начало штурма без носильщиков с высоты 7200 м также было необоснованным.

Все эти ошибки и привели к срыву восхождения. Повторить штурм участники экспедиции уже не смогли.

В 1954 г. в Гималаях дебютировали аргентинские альпинисты. Их штурмовую группу возглавлял опытный руководитель лейтенант Франческо Ибаньес. Он шесть раз совершал восхождение на семитысячник Южной Америки — Аконкагуа (6979 м), а также ряд первовосхождений на другие вершины.

В основной состав экспедиции входило 10 человек, включая врача и кинооператора. Их сопровождали 15 носильщиков-шерпов, которыми руководил опытный носильщик, скорее даже проводник, Пасанг.

Базовый лагерь экспедиции был разбит на высоте 3700 м. Штурм Даулагири был начат в конце мая месяца. Подъем совершался по сложному скальному маршруту. Интересно, что для разбивки лагеря 6 аргентинцами была заложена в скалы взрывчатка и произведен взрыв. На образовавшейся площадке установили две палатки лагеря. Сюда собрались все альпинисты и из этого лагеря стали продолжать штурм вершины.

Штурмовой группе, состоящей из трех альпинистов (Ф. Ибаньес, Маньяни и Ватцль) и пяти шерпов, удалось 31 мая достичь высоты 7500 м (лагерь 7).

На следующий день к вершине вышли Маньяни и Ватцль с шерпами Пасангом и Анг-Ньимой. Руководитель экспедиции Ф. Ибаньес поморозил ноги при прохождении предыдущего участка пути и не мог принять участия в окончательном штурме вершины. Он остался с тремя шерпами в лагере 7.

Вышедшая четверка продвигалась успешно и достаточно быстро достигла западного гребня. Погода ухудшилась. Зная, что путь по западному гребню до вершины не сложен, участники восхождения решили оставить рюкзаки и попытаться достичь вершины. Но в условиях все ухудшающейся погоды это им не удалось. Наутро погода еще более ухудшилась. Учитывая, что продовольствие кончалось, они решили не рисковать и спустились в лагерь 7.

Повторить попытку восхождения было нельзя, так как Ибаньес, остававшийся в лагере 7, чувствовал себя очень плохо. Пришлось срочно транспортировать его вниз.

Врач стремился спасти жизнь Ибаньеса ампутацией ног. Но это не помогло. 30 июня Ибаньес умер в больнице города Катманду (столица Непала).

Мощная вершина Даулагири осталась непокоренной. Попытки французов в 1950 г., швейцарцев в 1953 г. и аргентинцев в 1954 г. закончились неудачей. Но альпинисты не собираются отступать. Они готовят экспедиции для повторения штурма неприступной вершины.

Такова краткая история восхождений на восьмитысячники этого района.

ДАУЛАГИРИ ИЛИ АННАПУРНА

Вылетев 30 марта из Парижа через Дели и Лакнау, участники французской экспедиции на Даулагири или Аннапурну 7 апреля прибыли в городок Наутанва, расположенный на границе Индии и Непала. Отсюда весь состав экспедиции вместе со 150 носильщиками, переносящими грузы экспедиции, вышел в трудный двухсоткилометровый путь, направляясь к исходному пункту штурма: селению Тукуха. 21 апреля караван экспедиции со всеми участниками и грузами прибыл в это селение, расположенное в ущелье реки Кали-Гандак среди высоких гималайских хребтов на высоте 2580 м.

Собравшись в Тукухе и отпустив весь отряд носильщиков, французские альпинисты остались одни среди суровой и незнакомой горной природы. Они должны были начинать работу экспедиции, которая потребует больших усилий от каждого ее участника.

В действительности они одни были бы не в силах выполнить все стоявшие перед ними задачи. Да они и не были одни. Деятельными и опытными помощниками оказались носильщики-шерпы, надежные и выносливые спутники альпинистов во всех гималайских экспедициях.

Среди 8 носильщиков экспедиции были такие известные «тигры»[22], как Анг-Тарки, Дава Тондуп, Панци Ангтсеринг.

Анг-Тарки участвовал во многих английских экспедициях на Джомолунгму и поднимался до высоты 8320 м. Дава Тондуп также был участником многих гималайских экспедиций, в том числе на Джомолунгму и Нанга-Парбат. Только благодаря счастливой случайности он не погиб в 1936 г. на Нанга-Парбат вместе со всем составом экспедиции в ночь перед началом штурма вершины. Панци Ангтсеринг участвовал в экспедиции на Джомолунгму, а также в восхождениях на Непал-пик и Синилолчу (район Кангченджунги).

Достаточно опытны были носильщики Сарки, Адьиба и Фоутхаркей. Даже самые молодые из этой группы — Айла и Ангава, младшие братья Панци Ангтсеринга, — уже имели опыт восхождений на вершины Гималаев.

Итак, экспедиция французских альпинистов, достигнув Тукухи, расположенной в ущелье Кали-Гандак, разделяющем массивы Даулагири и Аннапурны, на большом караванном пути из Индии в Тибет подготовилась к штурму любой из этих вершин.

Альпинисты видели отсюда мощную Даулагири. Еще с пути к Тукухе она показалась на горизонте сначала незначительным поднятием снежного гребня, встающим над горными хребтами в синеватой дымке. По мере приближения экспедиции к Гималаям вершина как бы росла, и, наконец, ее мощный массив закрыл весь горизонт. И пока альпинисты находились в этом районе, они все время видели Даулагири, к которой стремились из далекой Франции, страстно желая ее победить.

Первый выход был сделан на плечо массива Нилгири 22 апреля, для того чтобы составить предварительный план необходимых разведывательных походов для выбора маршрута восхождения на вершину. Уже тогда альпинисты поняли, что победа здесь будет нелегкой. Они встретили на своем пути круто сбегающие к реке Кали-Гандак травянистые склоны. Выше их — еще более крутые, а иногда и отвесные выходы скал и, наконец, снежно-ледовые склоны, крутизна которых также не обещала легкого успеха.

Это подтвердили и последующие выходы. Лашеналь и Ребюффа, вышедшие с одним носильщиком на другой день для определения возможности подъема на Даулагири по восточному ребру, поднялись только до высоты 4000 м.

Вслед за первой группой вышли Эрцог и Ихас для обследования северных склонов. Но и они вернулись, дойдя лишь до высоты 5100 м, убедившись в невозможности подъема на вершину с этой стороны.

Следующую попытку предпринимают Эрцог, Лашеналь, Ребюффа и трое носильщиков. Они разведывали путь к вершине с востока.

Но, подойдя к языку крутого восточного ледника, спускающегося с массива Даулагири, они были вынуждены вернуться с высоты 5500 м из-за трудности пути. Переночевав на высоте примерно 5000 м, они вышли на восточный гребень. Перед ними открылась величественная южная стена. Крутизна стены была примерно такой же, как северной стены Эйгера в Альпах, высота же ее от подножья до вершины достигала 4000 м. Сравнивая южную и северную стены вершины, альпинисты убедились, что южная стена сложнее северной. Им стало ясно, что победить Даулагири, следуя по разведанным ими маршрутам, почти невозможно.

После безуспешных попыток найти путь на вершину с востока и юга участники экспедиции предприняли разведку подходов с севера. Выйдя из Тукухи по ущелью реки Дамбуш, они через перевал Тукуха подошли в неизведанное ущелье Канте. Спустившись в него, альпинисты попали на большое снежное плато, являющееся областью питания одного из ледников северных склонов Гималайского хребта. Но и отсюда они не увидели реальных путей восхождения на вершину Даулагири. .

Итак, четырехнедельные напряженные поиски возможного маршрута восхождения на вершину Даулагири результатов не дали.

Продолжать разведки путей на эту вершину было уже нерационально. Южная и северная стены массива не оставляли даже слабой надежды на успех. Северо-восточный гребень, по их мнению, был непроходим.

Только юго-западное ребро, которое альпинисты в ходе своих разведок обозрели лишь частично, возможно явится путем на вершину. Но подход к нему лежит или с юга по ущелью реки Маянди или с севера через северо-восточный гребень. Альпинисты решили, что оба пути потребуют много времени и сил. А времени у них оставалось уже немного. Приближалась пора муссонов, приходилось торопиться.

Все настойчивее участников экспедиции захватывала идея восхождения на Аннапурну. Альпинисты надеялись, что этот гигант окажется более доступным, и они успеют в оставшееся время добиться успеха. Но решению задачи мешало одно обстоятельство — неизвестность путей и на эту вершину. Французские альпинисты побаивались, что и здесь они безрезультатно потратят время. Но иного выбора у них не оставалось. Было решено перейти в район Аннапурны.

Первую робкую попытку отыскать путь на этот восьмитысячник предприняли Шац и Кузи. Они отправились в направлении массива Нилгири, чтобы хоть только увидеть отсюда Аннапурну. Прекрасная погода и красивые вершины хребта Нилгири воодушевляли их не менее, чем и сама новая идея. Быстро продвигаясь вверх по сложному пути, они питали самые радужные надежды на успех. Альпинисты стремились к видневшемуся впереди перепаду в гребне Нилгири, полагая, что это перевал Тилихо и с него они увидят новый объект своих стремлений.

Но путь усложнялся. Время шло, а та седловина, которую они считали перевалом Тилихо, была еще далеко. Идти становилось все труднее и, наконец, альпинисты вынуждены были остановиться на высоте 6000 м. Дальнейший путь был настолько сложен, что они не решились идти вперед и после некоторого раздумья возвратились обратно.

Первая неудача не смутила французов. Они узнали у местных жителей, что через перевал Тилихо можно выйти в ущелье реки Марсианди. «Если отсюда, из ущелья реки Кали-Гандак, не видно Аннапурны, то наверняка она видна из ущелья Марсианди», — думали альпинисты.

Собравшись в Тукухе и отпустив весь отряд носильщиков, французские альпинисты остались одни среди суровой и незнакомой горной природы. Они должны были начинать работу экспедиции, которая потребует больших усилий от каждого ее участника.

В действительности они одни были бы не в силах выполнить все стоявшие перед ними задачи. Да они и не были одни. Деятельными и опытными помощниками оказались носильщики-шерпы, надежные и выносливые спутники альпинистов во всех гималайских экспедициях.

Среди 8 носильщиков экспедиции были такие известные «тигры»[22], как Анг-Тарки, Дава Тондуп, Панци Ангтсеринг.

Анг-Тарки участвовал во многих английских экспедициях на Джомолунгму и поднимался до высоты 8320 м. Дава Тондуп также был участником многих гималайских экспедиций, в том числе на Джомолунгму и Нанга-Парбат. Только благодаря счастливой случайности он не погиб в 1936 г. на Нанга-Парбат вместе со всем составом экспедиции в ночь перед началом штурма вершины. Панци Ангтсеринг участвовал в экспедиции на Джомолунгму, а также в восхождениях на Непал-пик и Синилолчу (район Кангченджунги).

Достаточно опытны были носильщики Сарки, Адьиба и Фоутхаркей. Даже самые молодые из этой группы — Айла и Ангава, младшие братья Панци Ангтсеринга, — уже имели опыт восхождений на вершины Гималаев.

Итак, экспедиция французских альпинистов, достигнув Тукухи, расположенной в ущелье Кали-Гандак, разделяющем массивы Даулагири и Аннапурны, на большом караванном пути из Индии в Тибет подготовилась к штурму любой из этих вершин.

Альпинисты видели отсюда мощную Даулагири. Еще с пути к Тукухе она показалась на горизонте сначала незначительным поднятием снежного гребня, встающим над горными хребтами в синеватой дымке. По мере приближения экспедиции к Гималаям вершина как бы росла, и, наконец, ее мощный массив закрыл весь горизонт. И пока альпинисты находились в этом районе, они все время видели Даулагири, к которой стремились из далекой Франции, страстно желая ее победить.

Первый выход был сделан на плечо массива Нилгири 22 апреля, для того чтобы составить предварительный план необходимых разведывательных походов для выбора маршрута восхождения на вершину. Уже тогда альпинисты поняли, что победа здесь будет нелегкой. Они встретили на своем пути круто сбегающие к реке Кали-Гандак травянистые склоны. Выше их — еще более крутые, а иногда и отвесные выходы скал и, наконец, снежно-ледовые склоны, крутизна которых также не обещала легкого успеха.

Это подтвердили и последующие выходы. Лашеналь и Ребюффа, вышедшие с одним носильщиком на другой день для определения возможности подъема на Даулагири по восточному ребру, поднялись только до высоты 4000 м.

Вслед за первой группой вышли Эрцог и Ихас для обследования северных склонов. Но и они вернулись, дойдя лишь до высоты 5100 м, убедившись в невозможности подъема на вершину с этой стороны.

Следующую попытку предпринимают Эрцог, Лашеналь, Ребюффа и трое носильщиков. Они разведывали путь к вершине с востока.

Но, подойдя к языку крутого восточного ледника, спускающегося с массива Даулагири, они были вынуждены вернуться с высоты 5500 м из-за трудности пути. Переночевав на высоте примерно 5000 м, они вышли на восточный гребень. Перед ними открылась величественная южная стена. Крутизна стены была примерно такой же, как северной стены Эйгера в Альпах, высота же ее от подножья до вершины достигала 4000 м. Сравнивая южную и северную стены вершины, альпинисты убедились, что южная стена сложнее северной. Им стало ясно, что победить Даулагири, следуя по разведанным ими маршрутам, почти невозможно.

После безуспешных попыток найти путь на вершину с востока и юга участники экспедиции предприняли разведку подходов с севера. Выйдя из Тукухи по ущелью реки Дамбуш, они через перевал Тукуха подошли в неизведанное ущелье Канте. Спустившись в него, альпинисты попали на большое снежное плато, являющееся областью питания одного из ледников северных склонов Гималайского хребта. Но и отсюда они не увидели реальных путей восхождения на вершину Даулагири. .

Итак, четырехнедельные напряженные поиски возможного маршрута восхождения на вершину Даулагири результатов не дали.

Продолжать разведки путей на эту вершину было уже нерационально. Южная и северная стены массива не оставляли даже слабой надежды на успех. Северо-восточный гребень, по их мнению, был непроходим.

Только юго-западное ребро, которое альпинисты в ходе своих разведок обозрели лишь частично, возможно явится путем на вершину. Но подход к нему лежит или с юга по ущелью реки Маянди или с севера через северо-восточный гребень. Альпинисты решили, что оба пути потребуют много времени и сил. А времени у них оставалось уже немного. Приближалась пора муссонов, приходилось торопиться.

Все настойчивее участников экспедиции захватывала идея восхождения на Аннапурну. Альпинисты надеялись, что этот гигант окажется более доступным, и они успеют в оставшееся время добиться успеха. Но решению задачи мешало одно обстоятельство — неизвестность путей и на эту вершину. Французские альпинисты побаивались, что и здесь они безрезультатно потратят время. Но иного выбора у них не оставалось. Было решено перейти в район Аннапурны.

Первую робкую попытку отыскать путь на этот восьмитысячник предприняли Шац и Кузи. Они отправились в направлении массива Нилгири, чтобы хоть только увидеть отсюда Аннапурну. Прекрасная погода и красивые вершины хребта Нилгири воодушевляли их не менее, чем и сама новая идея. Быстро продвигаясь вверх по сложному пути, они питали самые радужные надежды на успех. Альпинисты стремились к видневшемуся впереди перепаду в гребне Нилгири, полагая, что это перевал Тилихо и с него они увидят новый объект своих стремлений.

Но путь усложнялся. Время шло, а та седловина, которую они считали перевалом Тилихо, была еще далеко. Идти становилось все труднее и, наконец, альпинисты вынуждены были остановиться на высоте 6000 м. Дальнейший путь был настолько сложен, что они не решились идти вперед и после некоторого раздумья возвратились обратно.

Первая неудача не смутила французов. Они узнали у местных жителей, что через перевал Тилихо можно выйти в ущелье реки Марсианди. «Если отсюда, из ущелья реки Кали-Гандак, не видно Аннапурны, то наверняка она видна из ущелья Марсианди», — думали альпинисты.