Через несколько дней я демобилизовался, а летом Чумаченко уже жил в нашей московской квартире (на балконе). Моя мама была счастлива. Она наконец нашла человека, которого не надо было уговаривать доедать то, что лежит на тарелке.

Мишка поступил на режиссерский к Марии Осиповне Кнебель.

А спустя десять лет – уже в другой стране, через цепь шапочных приятелей – на меня вышли какие-то новосибирские братки, занимавшиеся глиноземом, а может, красной ртутью. В общем, что-то у них эшелонами шло куда-то в обмен на гуманитарку, которая, в свою очередь, на что-то обменивалась… Короче, эти братаны, измученные внезапно появившейся наличностью, решили построить под Новосибирском Голливуд и выражали готовность со страшной силой вкладываться в кино. (Это в те годы была главная отмывка денег.)

А мы с Мишкой как раз в это время пробалтывали, без ясных целей, симпатичный сюжет для кино – и поняли, что это судьба!

Через какое-то время я был приглашен зайти в офис к браткам, поговорить.

Офис оказался номером в гостинице «Севастополь», насквозь прокуренным, с бутылками из-под хорошего вискаря у дешевых вдавленных кресел. Я начал что-то рассказывать про сценарий, но инвесторы в тренировочных костюмах только замахали руками: давай, давай, пиши!

Так и не понял, зачем звали.

Через какое-то время я получил аванс, оказавшийся впоследствии окончательным расчетом. Суммы не помню (время было девальвационное, счет шел на миллионы).

Хорошо помню, однако, способ оплаты: посланец инвесторов занес деньги мне на дом в полиэтиленовом пакете с надписью «Мальборо». Это был человек в майке, под которой угадывалась мощная и хорошо напрактикованная мускулатура. Он выгрузил дензнаки на кухонный стол и предложил их пересчитать. Будучи в предынфарктном состоянии от присутствия этого типа на своей жилплощади, я, помню, только спросил, где расписаться за получение.

Браток посмотрел на меня как на тяжелобольного.

Когда он покинул квартиру, я запер дверь на все полтора замка, причем отчетливо помню, что хотелось еще и привалить ее чем-нибудь для надежности.

Когда я дописал сценарий, на Киностудии имени Горького начался подготовительный период: пробы, поиски натуры, составление сметы…

Директора будущей картины звали Иосиф Сосланд. Сценарий он читал с калькулятором в руках, покрякивая от моих фантазий. После сцены, где камера облетает пансионат, в котором разворачивается действие фильма, Сосланд прямо попросил меня не изображать из себя Микеланджело Антониони, а обойтись простыми планами.

Снимать кино должен был молодой в ту пору Илья Демин (ныне – обладатель всевозможных операторских премий). Роль Деветьярова писалась на малоизвестного актера Домогарова, и огромный портрет его персонажа (актера по профессии) у кинотеатра «Россия», в последних строчках нашего сценария, я прошу считать предвидением домогаровской кинокарьеры…

Маленькую роль Евы Сергеевны мы осмелились предложить Марине Нееловой, но получили отказ – впрочем, вполне доброжелательный. Марина Мстиславовна сказала, что, будь она мужчиной, согласилась бы на любую из двух главных мужских ролей: они ей понравились.

Помимо этих двух главных персонажей в сценарии обитало восемь юных фотомоделей. Пробы шли полным ходом, и к концу 92-го мы с Мишкой могли открывать модельное агентство… Увы, к тому времени это было уже единственным применением накопленного материала – когда подготовительный период закончился, выяснилось, что денег больше нет.

Потом выяснилось, что нет и инвесторов. Ни один телефон не отвечал, а в их офисе обитали другие энтузиасты первоначального накопления капитала.

Братков смыло, как и принесло, мутной волной начала девяностых, и я удивлюсь, если вдруг окажется, что они пережили эти годы. Там, где шли эшелоны с глиноземом и загадочной красной ртутью, убивали в те годы чаще, чем мыли руки.

А тут мы, два лоха со своим кино про любовь.

Удивительно (хотя, если вдуматься, как раз ничего удивительного): в самом сценарии, как в воде, отразились лица очень похожих лохов на фоне очень похожего социального фона. И как конкурс фотомоделей – героям фильма, наше кино нам с Мишкой будто привиделось…

Остался сценарий. Да еще в шкафу, среди прочего хлама на память о прожитой жизни, лежит унесенная с Киностудии имени Горького дверная табличка: «Бон шанс», режиссер М. Чумаченко».

Несколько фотографий на память

В буфете Дома Актера молодой человек у стойки выскребал из кошелька последнюю медь.

В буфете Дома Актера молодой человек у стойки выскребал из кошелька последнюю медь.

– Тридцать пять, тридцать восемь!

Буфетчица, не считая, сбросила мелочь с блюдечка и обратилась к следующему:

– Вам?

– Светонька, – сказал барского вида гражданин, – мне, рыбонька, два с колбаской…

А молодой человек взял свою чашку кофе и отправился вглубь буфета. Там, ласково поглаживая по ладошке стоявшую рядом девушку, его ждал за столиком обаятельного вида блондин.

– Ну Андрюш… – говорила девушка.

– В Пензу – не поеду, – говорил блондин и еще нежнее гладил ладошку.

– Привет, Ириш, – поздоровался Шленский и присел за столик.

– Ну выручи, ну пожалуйста, – просила девушка. – Леня, скажи ему, чтобы он поехал на семинар. Они меня затрахали.

– Поезжай в Пензу, Деветьяров, – сказал Шленский. – Там пензячки.

– Не люблю пензячек, – вздохнул блондин. – Люблю москвичек.

– Ты мой котик, – деловито сказала девушка. – Так я беру тебе билет.

– Два, – томно сказал блондин.

– Не смотри на меня так, Деветьяров, – предупредила она. – Я девушка чувствительная.

За соседним столиком раздался взрыв хохота.

– Борис, ты не прав! – сказал кто-то, и хохот рванул снова.

– Так ты едешь?

– Не-а. – Деветьяров сделал честные глаза. – В театре вилы. Не могу, правда.

– Ты предатель, – сморщила нос девушка. – Ты Брут и Троцкий.

– Он Павлик Морозов, – сообщил Шленский, откусывая от бутерброда. – Убей его!

– Не убивай, – попросил Деветьяров. – Я тебе еще пригожусь.

– Нахал, – засмеялась Ириша. – Ладно, живи. – И, поцеловав Деветьярова в макушку, отошла от столика.

– Опять девушку обманул. И за что вас, блондинов, любят? – поинтересовался Шленский.

– Нас видней на темном фоне жизни, – прихлебывая кофе, ответил Деветьяров. – Ну, пошто звал, Мейерхольд?

– Будешь хамить – сниму с ролей.

Деветьяров изобразил лицом испуг.

– Вольно! – скомандовал Шленский. – Объясняю. Захожу я тут к Екатерине, а она мне и говорит: «Леонид Михайлович, зная вас как выдающегося режиссера современности, основоположника школы пережимания…»

– Короче, Станиславский, – попросил Деветьяров.

– Первый в Союзе конкурс фотомоделей, – сухо произнес Шленский. – Финал здесь, в Доме актера, в мае. Телевидение, спонсоры, призы, фигли-мигли. Я всего этого режиссер, а ты – постановщик пластики и ведущий. Месяц живем в цэковском пансионате на полной халяве! Вопросы?

– Сколько? – спросил Деветьяров.

– Это как будешь себя вести, – ответил Шленский. – Обещают по тыще на брата.

Деветьяров меланхолично посмотрел на друга и уточнил вопрос:

– Девушек – сколько?

Девушек было восемь. Их портреты украшали фойе Дома художника, куда наутро пришел Шленский.

– Сюда нельзя, – сурово остановила тетка, караулившая вход.

– Я в оргкомитет, на конкурс, – объяснил Леня. – Я режиссер.

– Вы? – Тетка с сомнением посмотрела на заляпанные грязью ботинки и куртку от «Красной швеи».

– Я, – подтвердил Шленский.

– Как фамилия?

– Зачем вам фамилия? – с полоборота завелся Шленский.

– А что, я буду пускать кого ни попадя? – не особо стесняясь, объяснила тетка. – Спрашиваю – значит, надо!

– Моя фамилия вам ничего не скажет.

– А все-таки?

– Ну, Таиров, – сказал Шленский.

– В первый раз слышу, – удовлетворенно сказала тетка. – Не пущу!

На звуки перепалки откуда-то вышел молодой человек в строгом костюме:

– Слушаю вас.

– Я на конкурс, – сказал Шленский. – Меня приглашали…

– Фамилия.

– Шленский.

– А говорил другую! – наябедничала тетка.

– Шленский, Шленский… Есть Шленский, – глянув список, сказал молодой человек. – Паспорт?

– С собой нет.

Молодой человек секундным пристальным взглядом оценил его.

– Хорошо. Проходите на второй этаж, в двести пятнадцатую.

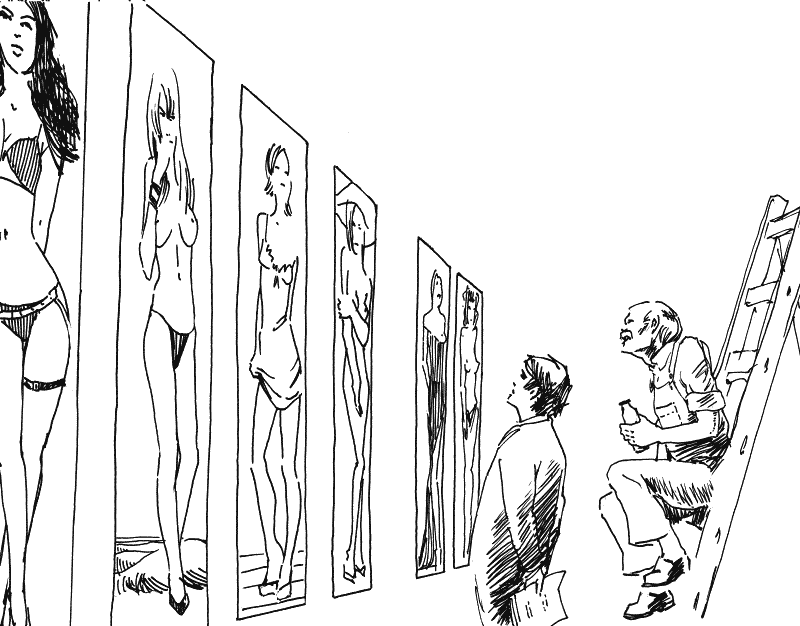

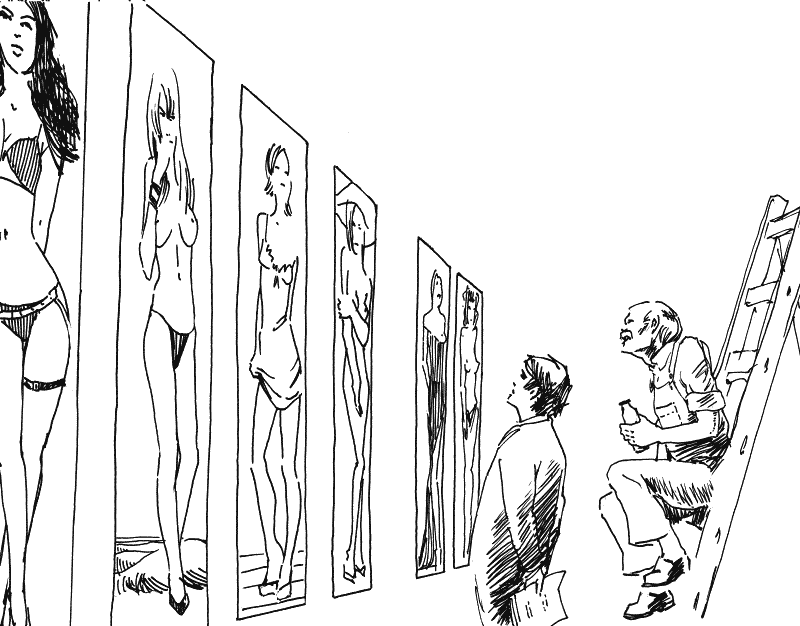

Огромные пустые залы были увешаны фотографиями будущих участниц финала. В откровенных платьях, в костюмах a-ля модерн и вообще безо всего, неприступные, кокетливые, задумчивые, строгие и соблазнительные, они со всех сторон глядели на Шленского, и он, оторопелый, глядел на них. Потом, отойдя к колонне, присел у столика, на котором стопками были сложены буклеты и фотоальбомы, и начал неторопливо листать их.

– Что, интересно?

Он задрал голову. Наверху, опершись на перила балюстрады, стоял человек в кожаной куртке.

– Да, очень, – сказал Шленский.

– Немедленно положите все на место! – вдруг заорал человек. – Кто разрешил трогать альбомы? Кто вас сюда пустил? Аслан!

Молодой человек, стоявший на входе, уже был тут.

– Он в списке, Евгений Иваныч.

– Значит, в двести пятнадцатую его, а альбомы – убрать! Устроили проходной двор!

Наоравшись, человек исчез. Аслан внимательно посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на Шленского:

– Я говорил вам: на второй этаж…

– О господи! – Шленский наконец обрел дар речи. – Здесь у вас что, Байконур?

– Здесь гораздо серьезнее, – усмехнулся Аслан.

В двести пятнадцатой на появление Шленского почти не среагировали. Тут пили кофе, курили, подписывали какие-то бумаги…

– Здравствуйте, – сказал Шленский. – Здесь оргкомитет конкурса?

– Здесь, здесь, – пронося мимо поднос с чашечками, подтвердила какая-то девица.

– А вы, простите… – поинтересовалась расположившаяся в кресле дама с фиолетовыми губами и ногтями.

– Я режиссер, – коротко отрекомендовался Шленский.

– А-а, – радостно пропела фиолетовая, – проходите, проходите, Катя мне говорила… Господа, – обратилась она к присутствующим, – позвольте представить: режиссер нашего конкурса, Леонид… как вас по батюшке?

– Михайлович.

Все на секунду оторвались от кофе и бумаг.

– Леонид Михайлович Томский, – закончила фиолетовая.

– Шленский, – поправил Шленский.

– Да-да, – ничуть не смутившись, согласилась дама. – И скоро эту фамилию узнает весь мир!

Шленского перекосило нервной гримасой, но он промолчал.

Шленского перекосило нервной гримасой, но он промолчал.

– Прошу к нам, – обратился к нему дородный мужчина, сидевший рядом с дамой. И, как на пустое, указал на кресло рядом со своим. Сидевший там молодой человек тут же без звука испарился вместе с чашкой и куском торта.

Шленский сел.

– Роман Юрьевич, – представился дородный. – Председатель оргкомитета. Ева Сергеевна. – Фиолетовая улыбнулась, показав зубы. – Добрая фея наших девочек…

– Вам кофе покрепче? – спросила Ева Сергеевна.

– Да, если можно, – ответил Шленский.

– Для вас… – улыбнулась фиолетовая и исчезла.

– Ну-с, – произнес Роман Юрьевич, – к делу…

Деветьяров бесшумно вошел за кулисы. Шел утренник, по сцене прыгали гномы. Дождавшись, когда они утанцуют со сцены, Деветьяров безошибочно выхватил одного из цепочки и сказал:

– Михалыч! Сыграешь за меня в апреле «Сани»?

Михалыч, с деревянным кайлом, в бороде и с наклеенным носом, сказал:

– Чего?

– Островского! – втолковывал Деветьяров. – В апреле за меня – сыграешь?

– Не знаю, – ответил Михалыч. – Надо репертуарку смотреть. А что?

– Халтура хорошая, – скривил лицо Деветьяров.

– Кино?

– Нет! Я тебе потом расскажу.

– Темнишь, жучила! – засмеялся Михалыч.

– Иди, кайлом маши, – ответил Деветьяров. – Шахтер!

– Ерофеев! – диким шепотом крикнула помреж. – На сцену!

– Спокуха, – ответил Михалыч. – Я в курсе. Дождись антракта, – бросил он Деветьярову и, нечеловеческим голосом завопив: – Белоснеежка-а! Иду-у! – рванул на сцену.

– Андрюшенька, солнышко мое, – попросила помреж, – сгинь из-за кулис к такой-то матери, ты мне спектакль сорвешь!

– Светка! – успокоил Деветьяров. – Дети – наше будущее, но они ни черта не замечают…

– Какие дети? – возмутилась Светка. – Сегодня Истомин смотрит!

– Истомин?

С занавесом лавина детей, сметая все на пути, понеслась в буфет. Главреж Истомин, немолодой усталый человек, остался сидеть в задних рядах, наговаривая замечания на диктофон. Деветьяров осторожно присел рядом.

– Владислав Николаевич!

Истомин ласково посмотрел на Деветьярова:

– Здравствуйте, Андрей.

– Добрый день.

– Пришел отпрашиваться, – констатировал Истомин и поглядел еще ласковей.

– Так точно. – Деветьяров улыбнулся виноватой улыбкой любимчика.

– Не отпущу, – предупредил Истомин и улыбнулся, уже с нескрываемой симпатией…

Поймав жест Шленского, Роман Юрьевич протянул ему пачку «Мальборо».

– У меня свои… – начал было Шленский.

– Леонид, – мягко пошутил Р.Ю., – здесь кондишн очень капризный, кубинские не вытягивает…

Шленский, улыбнувшись, сдался и взял сигарету.

– Берите еще, – предложил Р.Ю.

– Спасибо, – ответил Шленский. – Не надо.

– Так вот, – продолжил Р.Ю., – я и говорю: в жюри – элита, ну и в зале, сами понимаете, не Казанский вокзал… Пресса, телевидение – это само собой.

Ева Сергеевна долила кофе в чашечку, стоявшую перед Шленским.

– Насчет вашей оплаты – вопрос еще согласовывается, но в обиде на нас не останетесь.

– Надеюсь, – улыбнулся Шленский.

Он отглотнул кофе, затянулся и откинулся на мягкую спинку кресла. Он чувствовал себя человеком.

– Да! Мне нужен постановщик пластики и ведущий. У меня есть классный вариант… Это будет хорошо, поверьте.

Р. Ю. щелкнул паркером:

– Кто?

– Его фамилия Деветьяров.

– Какие числа? – спросил Истомин.

Деветьяров озабоченно почесал в затылке.

– Ну, апрель…

– Весь? – холодно осведомился Истомин.

– Что вы! – замахал руками Деветьяров. – Там… ну, где-то две недели… в апреле… а потом еще немного в мае…

– Вы пока работаете в театре, – напомнил Истомин.

– Все гонят, – посетовал Деветьяров, траурно покачав головой.

– Никто вас не гонит, Андрей, – удивился Истомин.

– …Все клянут, – продолжил Деветьяров и возвысил голос: – …мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, Рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, лукавых простаков, Старух зловещих, стариков…

Несколько пионеров, открыв рты, слушали монолог Чацкого.

– Вон из Москвы, – вздохнул Деветьяров и всхлипнул.

Истомин махнул рукой и закрыл лицо, всхрюкивая от смеха.

Из двести пятнадцатой Шленский вышел со сценарием в руках, распираемый самоуважением. Играя на губах что-то классическое, он легко сбежал вниз и пошел к выходу, в одиночку заполняя вакуумное пространство залов.

Из-за поворота раздавались голоса рабочих, продолжавших развешивать фотографии, и Шленский зашел туда.

– И вот эту; да нет, вон эту, голую, левее! – кричал один другому, стоящему на стремянке. – Хорош!

Рабочий отошел наконец со своей стремянкой. Теперь на Шленского не отрываясь смотрела с черно-белой фотографии обнаженная девушка.

– Ф-фу! – выдохнул Шленский и двинулся дальше вдоль вереницы портретов, но тут же оглянулся на обнаженную.

– Ф-фу! – выдохнул Шленский и двинулся дальше вдоль вереницы портретов, но тут же оглянулся на обнаженную.

– Забирает? – окликнул его рабочий. Он сидел сзади на стремянке с бутылкой кефира. – У меня тоже третий день от них стоит, – поделился он. – Невозможно работать. За стремянку цепляет.

Шленский покраснел и, стараясь не оборачиваться, быстро пошел к выходу. Там, у дверей, его караулила давешняя тетка со списком в руках.

– Как, вы сказали, ваша фамилия? – бдительно прищурившись, спросила она.

– Станиславский, – ответил Шленский.

На улице он обнаружил, что до сих пор держит в руках сценарий, автоматически раскрыл его на первом попавшемся месте – и углубился в чтение. По лицу тут же проскочила гримаса; запихнув сценарий в сумку, Шленский двинулся к автобусной остановке.

В дверь с табличкой «Репертуарная часть» Деветьяров вошел с коробкой конфет. Через секунду оттуда раздался женский смех, через две выпорхнула с чайником миниатюрная девица. Еще через несколько – снова раздался смех. Потом вышел Деветьяров, без конфет, но со следами помады на лице.

– Только с Маштаковым договорись! – крикнула вслед девушка.

– У себя? – спросил Деветьяров пожилую костюмершу, гладившую гору костюмов.

– Там, Андрюша, там.

– Николай Семеныч? – просунул голову Деветьяров.

– А, Андрюшечка! – раздался из-за двери густой бас. – Заходи, заходи!..

Деветьяров вошел; в сумке, ударившейся об косяк, что-то звякнуло. Через минуту изнутри высунулось усатое, с неснятым гномьим гримом лицо Маштакова.

– Люда-а! – крикнул Маштаков. – Стака-ан! – И скрылся внутри.

Пожилая костюмерша успела отгладить гору костюмов, когда Деветьяров и Маштаков появились в коридоре, в самом чудесном настроении.

– Знаешь, кто я? – спрашивал Маштаков.

– Ты – Коля, – отвечал Деветьяров.

– Не угадал, – говорил Маштаков. – Вторая попытка. Кто я?

– Ты – заслуженный артист рэсэфэсэрэ Коля Маштаков!

– Нет, Андрюшечка, – грустно уронил Маштаков. – Опять ты не угадал. Сдаешься?

Деветьяров поднял руки.

– Я – Мочалов, – сообщил Маштаков. – Не веришь?

– Чё ж не верить? – обиделся Деветьяров. – Ежу понятно.

– Вот люблю тебя, – сказал Маштаков и поцеловал Деветьярова в лицо.

– Так я поеду? – спросил Деветьяров.

– Поезжай, Андрюшечка, поезжай. Я сам все сыграю. Один! – И Маштаков погрозил кому-то пальцем.

Утром в коридоре долго звонил телефон. Наконец на него с разбегу упал полуголый и толком не проснувшийся Шленский.

– Алло!

– Бананов кило! – ответили на том конце провода.

– Алло, кто говорит? – сердито крикнул Шленский.

– Вы совсем мозги заспали, Леонид Михайлович! Это Деветьяров, слыхали такую фамилию?

– А, Андрей. Привет.

– Ты что, правда еще спишь?

– Который час?

– «Не спи, не спи, художник»! Начало десятого!

– Ну. И чего звонишь в такую рань? Свинья ты после этого!

– Когда к девкам едем, Мейерхольд? – ничуть не обидевшись на «свинью», весело крикнул Деветьяров. – Я вся горю.

– Никуда мы не едем, Андрюша.

– Не понял.

– Никуда не едем!

В ответ в трубке раздались гудки.

Пожав плечами, Шленский положил ее и снова завалился спать.

Но доспать ему не удалось: через полчаса Деветьяров позвонил уже в дверь.

– Гротовский, – сказал он, стоя на пороге. – Что за номера?

– Я прочел сценарий, – хмуро сообщил Шленский. Он стоял на пороге в тапках, майке и трусах. – Это полная порнография.

– Я войду? – кратко осведомился Деветьяров.

– Входи.

– Так, – резюмировал Деветьяров, усевшись в кресло на кухне. – Значит, порнография. И что?

– «Что, что»… Хочешь, чтобы на тебя пальцами показывали?

– Я об этом мечтаю! – ответил Деветьяров.

– А я нет! – отрезал Шленский.

– Слушай, налей кофе, Стреллер, – поморщился Андрей. – А то мне от твоего вида удавиться охота.

– Ага.

Шленский поставил чайник и поплелся в ванную, откуда тут же раздались шум воды, фырканье и уханье.

– От тебя, Ленчик, сдохнуть можно, – выйдя в коридор, прокричал через дверь Деветьяров. – Я целый день по театру бобиком бегаю, всех на уши ставлю. Я им репертуар на месяц поменял – а он сценарием недоволен! Феллини хренов! Не нравится – сам напиши!

– Чукча не писатель, – проорал из ванной Шленский. – Чукча режиссер!

– Чукча импотент! – крикнул Деветьяров. – Там девки дюжинами, а он сценарии читает! Работать надо, день и ночь!

– Пошляк! – проорал Шленский.

– Леонид Михалыч! – весело пропел Деветьяров. – Ты что, каждый день в цэковских санаториях сачка давишь? Да придумаем мы это шоу! На хрен тебе сценарий с твоей башкой?

Мишка поступил на режиссерский к Марии Осиповне Кнебель.

А спустя десять лет – уже в другой стране, через цепь шапочных приятелей – на меня вышли какие-то новосибирские братки, занимавшиеся глиноземом, а может, красной ртутью. В общем, что-то у них эшелонами шло куда-то в обмен на гуманитарку, которая, в свою очередь, на что-то обменивалась… Короче, эти братаны, измученные внезапно появившейся наличностью, решили построить под Новосибирском Голливуд и выражали готовность со страшной силой вкладываться в кино. (Это в те годы была главная отмывка денег.)

А мы с Мишкой как раз в это время пробалтывали, без ясных целей, симпатичный сюжет для кино – и поняли, что это судьба!

Через какое-то время я был приглашен зайти в офис к браткам, поговорить.

Офис оказался номером в гостинице «Севастополь», насквозь прокуренным, с бутылками из-под хорошего вискаря у дешевых вдавленных кресел. Я начал что-то рассказывать про сценарий, но инвесторы в тренировочных костюмах только замахали руками: давай, давай, пиши!

Так и не понял, зачем звали.

Через какое-то время я получил аванс, оказавшийся впоследствии окончательным расчетом. Суммы не помню (время было девальвационное, счет шел на миллионы).

Хорошо помню, однако, способ оплаты: посланец инвесторов занес деньги мне на дом в полиэтиленовом пакете с надписью «Мальборо». Это был человек в майке, под которой угадывалась мощная и хорошо напрактикованная мускулатура. Он выгрузил дензнаки на кухонный стол и предложил их пересчитать. Будучи в предынфарктном состоянии от присутствия этого типа на своей жилплощади, я, помню, только спросил, где расписаться за получение.

Браток посмотрел на меня как на тяжелобольного.

Когда он покинул квартиру, я запер дверь на все полтора замка, причем отчетливо помню, что хотелось еще и привалить ее чем-нибудь для надежности.

Когда я дописал сценарий, на Киностудии имени Горького начался подготовительный период: пробы, поиски натуры, составление сметы…

Директора будущей картины звали Иосиф Сосланд. Сценарий он читал с калькулятором в руках, покрякивая от моих фантазий. После сцены, где камера облетает пансионат, в котором разворачивается действие фильма, Сосланд прямо попросил меня не изображать из себя Микеланджело Антониони, а обойтись простыми планами.

Снимать кино должен был молодой в ту пору Илья Демин (ныне – обладатель всевозможных операторских премий). Роль Деветьярова писалась на малоизвестного актера Домогарова, и огромный портрет его персонажа (актера по профессии) у кинотеатра «Россия», в последних строчках нашего сценария, я прошу считать предвидением домогаровской кинокарьеры…

Маленькую роль Евы Сергеевны мы осмелились предложить Марине Нееловой, но получили отказ – впрочем, вполне доброжелательный. Марина Мстиславовна сказала, что, будь она мужчиной, согласилась бы на любую из двух главных мужских ролей: они ей понравились.

Помимо этих двух главных персонажей в сценарии обитало восемь юных фотомоделей. Пробы шли полным ходом, и к концу 92-го мы с Мишкой могли открывать модельное агентство… Увы, к тому времени это было уже единственным применением накопленного материала – когда подготовительный период закончился, выяснилось, что денег больше нет.

Потом выяснилось, что нет и инвесторов. Ни один телефон не отвечал, а в их офисе обитали другие энтузиасты первоначального накопления капитала.

Братков смыло, как и принесло, мутной волной начала девяностых, и я удивлюсь, если вдруг окажется, что они пережили эти годы. Там, где шли эшелоны с глиноземом и загадочной красной ртутью, убивали в те годы чаще, чем мыли руки.

А тут мы, два лоха со своим кино про любовь.

Удивительно (хотя, если вдуматься, как раз ничего удивительного): в самом сценарии, как в воде, отразились лица очень похожих лохов на фоне очень похожего социального фона. И как конкурс фотомоделей – героям фильма, наше кино нам с Мишкой будто привиделось…

Остался сценарий. Да еще в шкафу, среди прочего хлама на память о прожитой жизни, лежит унесенная с Киностудии имени Горького дверная табличка: «Бон шанс», режиссер М. Чумаченко».

Несколько фотографий на память

Мелодрама

– Тридцать пять, тридцать восемь!

Буфетчица, не считая, сбросила мелочь с блюдечка и обратилась к следующему:

– Вам?

– Светонька, – сказал барского вида гражданин, – мне, рыбонька, два с колбаской…

А молодой человек взял свою чашку кофе и отправился вглубь буфета. Там, ласково поглаживая по ладошке стоявшую рядом девушку, его ждал за столиком обаятельного вида блондин.

– Ну Андрюш… – говорила девушка.

– В Пензу – не поеду, – говорил блондин и еще нежнее гладил ладошку.

– Привет, Ириш, – поздоровался Шленский и присел за столик.

– Ну выручи, ну пожалуйста, – просила девушка. – Леня, скажи ему, чтобы он поехал на семинар. Они меня затрахали.

– Поезжай в Пензу, Деветьяров, – сказал Шленский. – Там пензячки.

– Не люблю пензячек, – вздохнул блондин. – Люблю москвичек.

– Ты мой котик, – деловито сказала девушка. – Так я беру тебе билет.

– Два, – томно сказал блондин.

– Не смотри на меня так, Деветьяров, – предупредила она. – Я девушка чувствительная.

За соседним столиком раздался взрыв хохота.

– Борис, ты не прав! – сказал кто-то, и хохот рванул снова.

– Так ты едешь?

– Не-а. – Деветьяров сделал честные глаза. – В театре вилы. Не могу, правда.

– Ты предатель, – сморщила нос девушка. – Ты Брут и Троцкий.

– Он Павлик Морозов, – сообщил Шленский, откусывая от бутерброда. – Убей его!

– Не убивай, – попросил Деветьяров. – Я тебе еще пригожусь.

– Нахал, – засмеялась Ириша. – Ладно, живи. – И, поцеловав Деветьярова в макушку, отошла от столика.

– Опять девушку обманул. И за что вас, блондинов, любят? – поинтересовался Шленский.

– Нас видней на темном фоне жизни, – прихлебывая кофе, ответил Деветьяров. – Ну, пошто звал, Мейерхольд?

– Будешь хамить – сниму с ролей.

Деветьяров изобразил лицом испуг.

– Вольно! – скомандовал Шленский. – Объясняю. Захожу я тут к Екатерине, а она мне и говорит: «Леонид Михайлович, зная вас как выдающегося режиссера современности, основоположника школы пережимания…»

– Короче, Станиславский, – попросил Деветьяров.

– Первый в Союзе конкурс фотомоделей, – сухо произнес Шленский. – Финал здесь, в Доме актера, в мае. Телевидение, спонсоры, призы, фигли-мигли. Я всего этого режиссер, а ты – постановщик пластики и ведущий. Месяц живем в цэковском пансионате на полной халяве! Вопросы?

– Сколько? – спросил Деветьяров.

– Это как будешь себя вести, – ответил Шленский. – Обещают по тыще на брата.

Деветьяров меланхолично посмотрел на друга и уточнил вопрос:

– Девушек – сколько?

Девушек было восемь. Их портреты украшали фойе Дома художника, куда наутро пришел Шленский.

– Сюда нельзя, – сурово остановила тетка, караулившая вход.

– Я в оргкомитет, на конкурс, – объяснил Леня. – Я режиссер.

– Вы? – Тетка с сомнением посмотрела на заляпанные грязью ботинки и куртку от «Красной швеи».

– Я, – подтвердил Шленский.

– Как фамилия?

– Зачем вам фамилия? – с полоборота завелся Шленский.

– А что, я буду пускать кого ни попадя? – не особо стесняясь, объяснила тетка. – Спрашиваю – значит, надо!

– Моя фамилия вам ничего не скажет.

– А все-таки?

– Ну, Таиров, – сказал Шленский.

– В первый раз слышу, – удовлетворенно сказала тетка. – Не пущу!

На звуки перепалки откуда-то вышел молодой человек в строгом костюме:

– Слушаю вас.

– Я на конкурс, – сказал Шленский. – Меня приглашали…

– Фамилия.

– Шленский.

– А говорил другую! – наябедничала тетка.

– Шленский, Шленский… Есть Шленский, – глянув список, сказал молодой человек. – Паспорт?

– С собой нет.

Молодой человек секундным пристальным взглядом оценил его.

– Хорошо. Проходите на второй этаж, в двести пятнадцатую.

Огромные пустые залы были увешаны фотографиями будущих участниц финала. В откровенных платьях, в костюмах a-ля модерн и вообще безо всего, неприступные, кокетливые, задумчивые, строгие и соблазнительные, они со всех сторон глядели на Шленского, и он, оторопелый, глядел на них. Потом, отойдя к колонне, присел у столика, на котором стопками были сложены буклеты и фотоальбомы, и начал неторопливо листать их.

– Что, интересно?

Он задрал голову. Наверху, опершись на перила балюстрады, стоял человек в кожаной куртке.

– Да, очень, – сказал Шленский.

– Немедленно положите все на место! – вдруг заорал человек. – Кто разрешил трогать альбомы? Кто вас сюда пустил? Аслан!

Молодой человек, стоявший на входе, уже был тут.

– Он в списке, Евгений Иваныч.

– Значит, в двести пятнадцатую его, а альбомы – убрать! Устроили проходной двор!

Наоравшись, человек исчез. Аслан внимательно посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на Шленского:

– Я говорил вам: на второй этаж…

– О господи! – Шленский наконец обрел дар речи. – Здесь у вас что, Байконур?

– Здесь гораздо серьезнее, – усмехнулся Аслан.

В двести пятнадцатой на появление Шленского почти не среагировали. Тут пили кофе, курили, подписывали какие-то бумаги…

– Здравствуйте, – сказал Шленский. – Здесь оргкомитет конкурса?

– Здесь, здесь, – пронося мимо поднос с чашечками, подтвердила какая-то девица.

– А вы, простите… – поинтересовалась расположившаяся в кресле дама с фиолетовыми губами и ногтями.

– Я режиссер, – коротко отрекомендовался Шленский.

– А-а, – радостно пропела фиолетовая, – проходите, проходите, Катя мне говорила… Господа, – обратилась она к присутствующим, – позвольте представить: режиссер нашего конкурса, Леонид… как вас по батюшке?

– Михайлович.

Все на секунду оторвались от кофе и бумаг.

– Леонид Михайлович Томский, – закончила фиолетовая.

– Шленский, – поправил Шленский.

– Да-да, – ничуть не смутившись, согласилась дама. – И скоро эту фамилию узнает весь мир!

– Прошу к нам, – обратился к нему дородный мужчина, сидевший рядом с дамой. И, как на пустое, указал на кресло рядом со своим. Сидевший там молодой человек тут же без звука испарился вместе с чашкой и куском торта.

Шленский сел.

– Роман Юрьевич, – представился дородный. – Председатель оргкомитета. Ева Сергеевна. – Фиолетовая улыбнулась, показав зубы. – Добрая фея наших девочек…

– Вам кофе покрепче? – спросила Ева Сергеевна.

– Да, если можно, – ответил Шленский.

– Для вас… – улыбнулась фиолетовая и исчезла.

– Ну-с, – произнес Роман Юрьевич, – к делу…

Деветьяров бесшумно вошел за кулисы. Шел утренник, по сцене прыгали гномы. Дождавшись, когда они утанцуют со сцены, Деветьяров безошибочно выхватил одного из цепочки и сказал:

– Михалыч! Сыграешь за меня в апреле «Сани»?

Михалыч, с деревянным кайлом, в бороде и с наклеенным носом, сказал:

– Чего?

– Островского! – втолковывал Деветьяров. – В апреле за меня – сыграешь?

– Не знаю, – ответил Михалыч. – Надо репертуарку смотреть. А что?

– Халтура хорошая, – скривил лицо Деветьяров.

– Кино?

– Нет! Я тебе потом расскажу.

– Темнишь, жучила! – засмеялся Михалыч.

– Иди, кайлом маши, – ответил Деветьяров. – Шахтер!

– Ерофеев! – диким шепотом крикнула помреж. – На сцену!

– Спокуха, – ответил Михалыч. – Я в курсе. Дождись антракта, – бросил он Деветьярову и, нечеловеческим голосом завопив: – Белоснеежка-а! Иду-у! – рванул на сцену.

– Андрюшенька, солнышко мое, – попросила помреж, – сгинь из-за кулис к такой-то матери, ты мне спектакль сорвешь!

– Светка! – успокоил Деветьяров. – Дети – наше будущее, но они ни черта не замечают…

– Какие дети? – возмутилась Светка. – Сегодня Истомин смотрит!

– Истомин?

С занавесом лавина детей, сметая все на пути, понеслась в буфет. Главреж Истомин, немолодой усталый человек, остался сидеть в задних рядах, наговаривая замечания на диктофон. Деветьяров осторожно присел рядом.

– Владислав Николаевич!

Истомин ласково посмотрел на Деветьярова:

– Здравствуйте, Андрей.

– Добрый день.

– Пришел отпрашиваться, – констатировал Истомин и поглядел еще ласковей.

– Так точно. – Деветьяров улыбнулся виноватой улыбкой любимчика.

– Не отпущу, – предупредил Истомин и улыбнулся, уже с нескрываемой симпатией…

Поймав жест Шленского, Роман Юрьевич протянул ему пачку «Мальборо».

– У меня свои… – начал было Шленский.

– Леонид, – мягко пошутил Р.Ю., – здесь кондишн очень капризный, кубинские не вытягивает…

Шленский, улыбнувшись, сдался и взял сигарету.

– Берите еще, – предложил Р.Ю.

– Спасибо, – ответил Шленский. – Не надо.

– Так вот, – продолжил Р.Ю., – я и говорю: в жюри – элита, ну и в зале, сами понимаете, не Казанский вокзал… Пресса, телевидение – это само собой.

Ева Сергеевна долила кофе в чашечку, стоявшую перед Шленским.

– Насчет вашей оплаты – вопрос еще согласовывается, но в обиде на нас не останетесь.

– Надеюсь, – улыбнулся Шленский.

Он отглотнул кофе, затянулся и откинулся на мягкую спинку кресла. Он чувствовал себя человеком.

– Да! Мне нужен постановщик пластики и ведущий. У меня есть классный вариант… Это будет хорошо, поверьте.

Р. Ю. щелкнул паркером:

– Кто?

– Его фамилия Деветьяров.

– Какие числа? – спросил Истомин.

Деветьяров озабоченно почесал в затылке.

– Ну, апрель…

– Весь? – холодно осведомился Истомин.

– Что вы! – замахал руками Деветьяров. – Там… ну, где-то две недели… в апреле… а потом еще немного в мае…

– Вы пока работаете в театре, – напомнил Истомин.

– Все гонят, – посетовал Деветьяров, траурно покачав головой.

– Никто вас не гонит, Андрей, – удивился Истомин.

– …Все клянут, – продолжил Деветьяров и возвысил голос: – …мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, Рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, лукавых простаков, Старух зловещих, стариков…

Несколько пионеров, открыв рты, слушали монолог Чацкого.

– Вон из Москвы, – вздохнул Деветьяров и всхлипнул.

Истомин махнул рукой и закрыл лицо, всхрюкивая от смеха.

Из двести пятнадцатой Шленский вышел со сценарием в руках, распираемый самоуважением. Играя на губах что-то классическое, он легко сбежал вниз и пошел к выходу, в одиночку заполняя вакуумное пространство залов.

Из-за поворота раздавались голоса рабочих, продолжавших развешивать фотографии, и Шленский зашел туда.

– И вот эту; да нет, вон эту, голую, левее! – кричал один другому, стоящему на стремянке. – Хорош!

Рабочий отошел наконец со своей стремянкой. Теперь на Шленского не отрываясь смотрела с черно-белой фотографии обнаженная девушка.

– Забирает? – окликнул его рабочий. Он сидел сзади на стремянке с бутылкой кефира. – У меня тоже третий день от них стоит, – поделился он. – Невозможно работать. За стремянку цепляет.

Шленский покраснел и, стараясь не оборачиваться, быстро пошел к выходу. Там, у дверей, его караулила давешняя тетка со списком в руках.

– Как, вы сказали, ваша фамилия? – бдительно прищурившись, спросила она.

– Станиславский, – ответил Шленский.

На улице он обнаружил, что до сих пор держит в руках сценарий, автоматически раскрыл его на первом попавшемся месте – и углубился в чтение. По лицу тут же проскочила гримаса; запихнув сценарий в сумку, Шленский двинулся к автобусной остановке.

В дверь с табличкой «Репертуарная часть» Деветьяров вошел с коробкой конфет. Через секунду оттуда раздался женский смех, через две выпорхнула с чайником миниатюрная девица. Еще через несколько – снова раздался смех. Потом вышел Деветьяров, без конфет, но со следами помады на лице.

– Только с Маштаковым договорись! – крикнула вслед девушка.

– У себя? – спросил Деветьяров пожилую костюмершу, гладившую гору костюмов.

– Там, Андрюша, там.

– Николай Семеныч? – просунул голову Деветьяров.

– А, Андрюшечка! – раздался из-за двери густой бас. – Заходи, заходи!..

Деветьяров вошел; в сумке, ударившейся об косяк, что-то звякнуло. Через минуту изнутри высунулось усатое, с неснятым гномьим гримом лицо Маштакова.

– Люда-а! – крикнул Маштаков. – Стака-ан! – И скрылся внутри.

Пожилая костюмерша успела отгладить гору костюмов, когда Деветьяров и Маштаков появились в коридоре, в самом чудесном настроении.

– Знаешь, кто я? – спрашивал Маштаков.

– Ты – Коля, – отвечал Деветьяров.

– Не угадал, – говорил Маштаков. – Вторая попытка. Кто я?

– Ты – заслуженный артист рэсэфэсэрэ Коля Маштаков!

– Нет, Андрюшечка, – грустно уронил Маштаков. – Опять ты не угадал. Сдаешься?

Деветьяров поднял руки.

– Я – Мочалов, – сообщил Маштаков. – Не веришь?

– Чё ж не верить? – обиделся Деветьяров. – Ежу понятно.

– Вот люблю тебя, – сказал Маштаков и поцеловал Деветьярова в лицо.

– Так я поеду? – спросил Деветьяров.

– Поезжай, Андрюшечка, поезжай. Я сам все сыграю. Один! – И Маштаков погрозил кому-то пальцем.

Утром в коридоре долго звонил телефон. Наконец на него с разбегу упал полуголый и толком не проснувшийся Шленский.

– Алло!

– Бананов кило! – ответили на том конце провода.

– Алло, кто говорит? – сердито крикнул Шленский.

– Вы совсем мозги заспали, Леонид Михайлович! Это Деветьяров, слыхали такую фамилию?

– А, Андрей. Привет.

– Ты что, правда еще спишь?

– Который час?

– «Не спи, не спи, художник»! Начало десятого!

– Ну. И чего звонишь в такую рань? Свинья ты после этого!

– Когда к девкам едем, Мейерхольд? – ничуть не обидевшись на «свинью», весело крикнул Деветьяров. – Я вся горю.

– Никуда мы не едем, Андрюша.

– Не понял.

– Никуда не едем!

В ответ в трубке раздались гудки.

Пожав плечами, Шленский положил ее и снова завалился спать.

Но доспать ему не удалось: через полчаса Деветьяров позвонил уже в дверь.

– Гротовский, – сказал он, стоя на пороге. – Что за номера?

– Я прочел сценарий, – хмуро сообщил Шленский. Он стоял на пороге в тапках, майке и трусах. – Это полная порнография.

– Я войду? – кратко осведомился Деветьяров.

– Входи.

– Так, – резюмировал Деветьяров, усевшись в кресло на кухне. – Значит, порнография. И что?

– «Что, что»… Хочешь, чтобы на тебя пальцами показывали?

– Я об этом мечтаю! – ответил Деветьяров.

– А я нет! – отрезал Шленский.

– Слушай, налей кофе, Стреллер, – поморщился Андрей. – А то мне от твоего вида удавиться охота.

– Ага.

Шленский поставил чайник и поплелся в ванную, откуда тут же раздались шум воды, фырканье и уханье.

– От тебя, Ленчик, сдохнуть можно, – выйдя в коридор, прокричал через дверь Деветьяров. – Я целый день по театру бобиком бегаю, всех на уши ставлю. Я им репертуар на месяц поменял – а он сценарием недоволен! Феллини хренов! Не нравится – сам напиши!

– Чукча не писатель, – проорал из ванной Шленский. – Чукча режиссер!

– Чукча импотент! – крикнул Деветьяров. – Там девки дюжинами, а он сценарии читает! Работать надо, день и ночь!

– Пошляк! – проорал Шленский.

– Леонид Михалыч! – весело пропел Деветьяров. – Ты что, каждый день в цэковских санаториях сачка давишь? Да придумаем мы это шоу! На хрен тебе сценарий с твоей башкой?

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента