Страница:

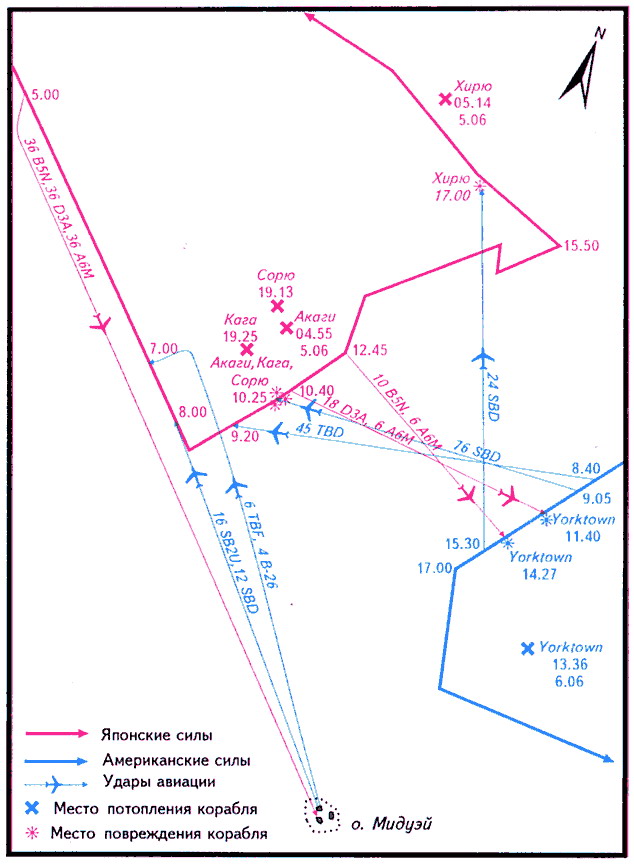

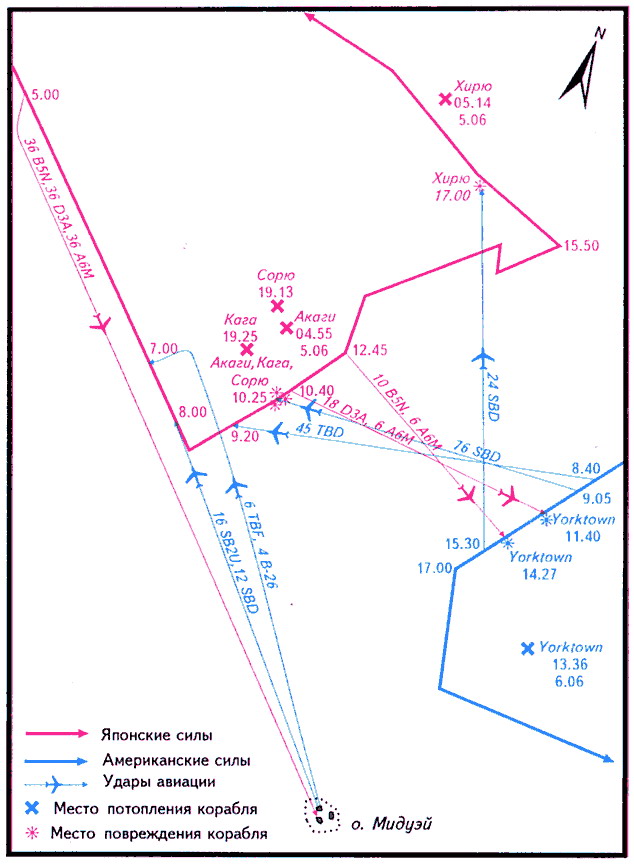

Во время этой атаки погибло 14 самолетов с авианосца “Enterprise”, многие из них сели на воду, израсходовав все горючее. Все самолеты “Yorktown” благополучно вернулись на авианосец.

Результаты этой атаки были весьма убедительными. Скоро три поврежденных авианосца были охвачены пламенем. Перевооружавшимся на их палубах самолетам больше не суждено было покинуть авианосец или сесть где-нибудь в другом месте[61].

“Хирю”, находившийся севернее, не получил повреждений. Позднее это должно было обойтись нам дорого.

В конце дня на “Кага”, где никак не удавалось локализовать пожары, произошел сильный взрыв – взорвались цистерны с бензином, и в 19.25 он затонул. Находившийся рядом с ним также пылавший “Сорю” в 13.59 был обнаружен нашей дозорной подводной лодкой “Nautilus”, которая все утро пыталась обнаружить противника. Несмотря на охранявший “Сорю” эскадренный миноносец, подводная лодка выпустила торпеды. Три из них попали в цель и взорвались[62].

Японский авианосец продержался на плаву до 19.10, после чего скрылся под водой.

“Акаги” горел всю ночь. Экипаж авианосца, потеряв надежду спасти свой корабль, в 5.00 покинул его, а затем он был потоплен торпедами эскадренных миноносцев “Аяши” и “Новаке”.

“Сорю” затонул вместе со всеми своими самолетами, “Кага” – с 50 самолетами, “Акаги” – с 40. Противник понес тяжелые потери в личном составе, особенно в подготовленных пилотах палубной авиации, которых японцам некем было заменить. Недостаток квалифицированных летчиков им суждено было ощущать после этого в течение всей войны.

Тем временем самолеты с неповрежденного “Хирю”, который во время атаки пикирующих бомбардировщиков с “Yorktown” и “Enterprise” ушел на север, были высланы в атаку против наших оперативных соединений. Они обнаружили “Yorktown” в составе 17-го оперативного соединения, но сами были обнаружены нашей радиолокационной установкой. В 11.59 двенадцать наших истребителей перехватили атаковавшие самолеты противника и в воздушных боях сбили почти половину из них. Однако восемь пикирующих бомбардировщиков, прежде чем они были уничтожены зенитным огнем или истребителями, прорвались к авианосцу и сбросили бомбы. Три бомбы попали в цель. Две из них прошли через полетную палубу и взорвались на ангарной палубе, вызвав пожар среди находившихся там самолетов. Третья взорвалась в дымовой трубе, при этом взрывом погасило топки котлов. Хотя “Yorktown” на некоторое время потерял скорость, пожары и повреждения скоро были локализованы. К 13.50 поврежденный авианосец делал 19 узлов, пожар на ангарной палубе был потушен, и авианосец возобновил прием и выпуск самолетов.

В 14.27 была обнаружена вторая группа самолетов противника. В состав этой группы входили торпедоносцы и истребители, бомбардировщиков в ней не было. В новой ожесточенной стычке наши истребители сбили большую часть самолетов, но пять из них все же успели сбросить торпеды. В 14.43 две торпеды попали в борт “Yorktown”. На нем разорвало обшивку корпуса, машины остановились, и огромный корабль накренился, постепенно увеличивая угол крена до 23 . В 15.00 экипаж покинул потерявший ход корабль, из борта которого валил дым, и оперативное соединение пошло на восток, оставив авианосец на волю ветра и волн. Через несколько часов Флетчер приказал эскадренному миноносцу “Hughes” вернуться и оставаться около “Yorktown”, поручив ему потопить авианосец, если потребуется, но не дать противнику захватить его.

Пока все это происходило, самолет-разведчик с “Yorktown” обнаружил авианосец “Хирю” всего в 72 милях к северо-западу. Он был прикрыт двумя линейными кораблями, тремя крейсерами и четырьмя эскадренными миноносцами. Получив сообщение об обнаружении “Хирю”, “Enterprise” и “Hornet” выслали свои эскадрильи пикирующих бомбардировщиков, которые к этому времени уже вернулись на авианосец, где приняли горючее и перевооружились. Пикирующие бомбардировщики получили задание прикончить этот еще не поврежденный авианосец противника, который теперь отходил на северо-запад.

В 17.00 атакующие самолеты оказались в непосредственной близости от авианосца. К этому времени сопротивление истребителей противника значительно уменьшилось, хотя по-прежнему нужно было пробиться через сильный заградительный огонь. Немногочисленные находившиеся в воздухе самолеты противника, остатки того огромного количества, которое имел противник в начале дня, были быстро ликвидированы нашими истребителями, когда бомбардировщики вошли в пике. Группа авианосца “Enterprise” атаковала первой и добилась восьми попаданий в “Хирю” – последний из авианосцев мощных подвижных сил, которые так успешно начали этот день. Он был оставлен, охваченный пламенем, как и три первых авианосца.

Увидев, что “Хирю” сильно горит, группа самолетов с авианосца “Hornet” атаковала линейный корабль “Харуна” и крейсера “Тоне” и “Тикума”, но не добилась попаданий. Позднее, после 18.00, восемь пришедших с о. Мидуэй армейских самолетов “Flaying Fortes” атаковали корабли “Харуна” и “Тикума”, но также не добились попаданий. “Хирю”, как и “Акаги”, горел всю ночь. В 5.00 его торпедировали эскадренные миноносцы “Макигурно” и “Югурно”. Так завершилось уничтожение четырех авианосцев могущественного японского флота.

Попытка захватить о. Мидуэй провалилась.

Для того чтобы обеспечить своим отступающим силам некоторую защиту от атак авиации с о. Мидуэй, Ямамото приказал крейсерам “Могами” и “Микума” обстрелять ночью аэродром на этом острове. На переходе к острову крейсера обнаружили американскую подводную лодку “Tambor” и при выполнении противолодочного маневра столкнулись друг с другом. Получив повреждения, крейсера отказались от выполнения задания и повернули на запад, чтобы вместе с остальными кораблями идти в Японию. В эту ночь только одна японская подводная лодка выпустила по о. Мидуэй несколько снарядов.

Когда “Enterprise” и “Hornet” приняли свои самолеты, возвратившиеся после последнего налета на “Хирю”, а также еще находившиеся в воздухе самолеты “Yorktown”, Спрюэнс Приказал оперативному соединению под покровом ночной темноты отходить на восток. Флетчер, покинув “Yorktown”, отказался от командования обоими соединениями и информировал Спрюэнса, что он будет сообразовываться с его действиями. Спрюэнс в своем официальном сообщении заявил: “Я считал, что нет оснований рисковать ночным встречным боем с возможно превосходящими силами противника, а с другой стороны, я не хотел быть утром слишком далеко от Мидуэя. Я хотел занять позицию, с которой можно было бы преследовать отступающего противника или сорвать попытку высадки десанта на о. Мидуэй. В это время еще не исключалась... возможность пребывания где-нибудь в этом районе пятого авианосца противника”. У японцев действительно сначала был здесь пятый авианосец, малый авианосец “Дзуйхо”, который находился в составе Главных сил[64], но потом он был переведен в состав Алеутских сил.

Отход наших сил в течение ночи на восток дал возможность спастись основной массе сил противника. Утром, когда наши корабли предприняли преследование, японский флот был слишком далеко, чтобы его можно было перехватить. Таким образом, Спрюэнс упустил представлявшийся ему исключительно благоприятный случай использовать свое господство в воздухе и сделать все возможное для уничтожения оставшихся сил противника.

Весь день 5 июня американское соединение шло на запад в поисках уходивших японцев, но не смогло установить соприкосновения с противником. Преследование продолжалось и ночью, а на рассвете были высланы самолеты для проведения поиска в большом радиусе. На этот раз им очень повезло. Около полудня самолеты обнаружили поврежденные крейсера “Могами” и “Микума”, которые шли, далеко отстав от остальных отступавших кораблей и оставляя за собой след нефти. Эти два крейсера и охранявшие их эскадренные миноносцы уже ранее атаковали пикирующие бомбардировщики и тяжелые бомбардировщики “Flaying Fortes” с о. Мидуэй. Атаковав с большой высоты, пикирующие бомбардировщики с авианосцев “Enterprise” и “Hornet” добились многочисленных попаданий в оба крейсера. Здесь не было японских истребителей, которые оказали бы им сопротивление, но зенитный огонь затруднял их действия. “Микума”, корпус которого уже был поврежден при столкновении, перевернулся и затонул. “Могами” превратился в совершенно непригодный к плаванию корабль: одна башня его была разбита, мачта снесена, надстройка представляла собой груду развалин. Каким-то чудом он все же добрался до базы, где его отремонтировали, и он снова вступил в строй. Эскадренные миноносцы “Асашио” и “Арашио” также получили серьезные повреждения, но добрались до своей базы.

Так закончилось сражение с крупными японскими военно-морскими силами, пытавшимися захватить о. Мидуэй и добиться решающего сражения с флотом США.

“Yorktown”, оставленный 4 июня в 15.00 оперативным соединением, после того как его покинул экипаж, был найден утром 5 июня небольшим американским буксиром “Vireo”, высланным на помощь авианосцу из Перл-Харбора. Накренившийся авианосец находился под охраной эскадренного миноносца “Hughes”, который накануне ночью прибыл сюда для этой цели. Огня на авианосце не было видно, и оказалось, что ему не угрожала непосредственная опасность гибели. Пока 16-е оперативное соединение преследовало японцев далеко на запад, маленький “Vireo” высадил на борт “Yorktown” аварийно-спасательную партию, закрепил буксирный трос и начал буксировать огромный авианосец к Перл-Харбору. Буксир не мог развить большую скорость, однако его команда предприняла всё, что можно было сделать.

Когда высшее командование узнало о том, что происходит, командиру “Yorktown” было приказано вернуться на корабль со спасательной партией численностью 250 человек, чтобы произвести необходимый ремонт и помочь доставить авианосец обратно в базу. Спасательная партия была выслана с 17-го оперативного соединения на закате солнца 5 июня. Соединение в это время находилось в 200 милях к востоку от авианосца. Аварийно-спасательная партия вышла на эскадренном миноносце “Hammann”, который сопровождали эскадренные миноносцы “Balch” и “Benham”. Они подошли к авианосцу в 12.00 б июня[65].

Спасательная партия высадилась на авианосец. Возможность выровнять корабль и пустить в ход машины казалась вполне реальной. Пожар был потушен, и повреждения не считались неисправимыми. Но тут вмешалась судьба.

Японская подводная лодка “I-168”, получившая задание после обстрела о. Мидуэй ночью 4 июня найти поврежденный американский авианосец, заметила неподвижно стоявший “Yorktown” и выпустила в него несколько торпед с дистанции прямого выстрела. Одна из них попала в “Hammann”, пришвартованный к борту авианосца, и через 3 минуты этот эскадренный миноносец затонул. Еще две торпеды попали в авианосец. Это произошло в 13.36 6 июня.

Когда “Hammann” начал тонуть, 150 человек, находившихся наверху, бросились в воду, где обычно можно рассчитывать на спасение. Но когда миноносец погрузился на 150 фут., находившиеся на нем глубинные бомбы, хотя они и были поставлены на предохранитель, взорвались. Находившиеся в воде люди погибли. Специалисты по вооружению никак не могли объяснить этот трагический случай.

Два новых попадания торпед добили “Yorktown”. В 14.10 “Vireo” перерезал буксирный трос, снял спасательную партию, и авианосец снова был покинут, хотя охранявший его эскадренный миноносец все еще оставался при нем. Авианосец продолжал оставаться на плаву. Наконец, в 5.00 на следующее утро, почти через три дня после получения первых повреждений, огромный авианосец медленно опрокинулся и погрузился в воду[66].

В результате сражения за о. Мидуэй американцы потеряли авианосец “Yorktown”, эскадренный миноносец “Hammann”, 132 самолета и 307 офицеров и матросов. Японцы потеряли четыре больших авианосца, один крейсер, 234 самолета и 2500 офицеров и солдат. Это сражение войдет в историю как самое решающее в ходе всей войны на Тихом океане. Оно явилось вторым важным сражением, в котором надводные корабли не играли существенной роли. Все действия велись авианосными самолетами, и фактическое потопление кораблей противника было произведено целиком нашими авианосными пикирующими бомбардировщиками.

Самым важным выводом, сделанным после этого генерального сражения флотов, пожалуй, был вывод о необходимости обеспечивать истребителями прикрытие бомбардировщиков и торпедоносцев в тех случаях, когда они производят атаки в ожидании воздушного сопротивления. Кроме того, наконец-то указали на крайнюю важность необходимости взаимодействия авиагрупп. Пикирующие бомбардировщики, торпедоносцы и истребители, производя согласованные атаки, представляли собой мощное боевое средство, способное нанести губительный удар по противнику, тогда как разрозненные их действия не могли достичь никаких результатов. Несоблюдение этого принципа привело нас к потере всех наших торпедоносцев, причем такая жертва абсолютно ничем не была компенсирована.

Люди, изучающие это сражение, могут критиковать адмирала Спрюэнса за отход на восток ночью 4 июня, утверждая, что можно было бы потопить еще много кораблей противника, если бы он остался на своей позиции или пошел бы дальше на запад по направлению к японцам. Но так можно говорить только в том случае, если не принимать во внимание напряжение боя, отсутствие полной информации о состоянии противника и возможность внезапной встречи в течение ночи с превосходящими силами японцев. Если учесть данные, которыми располагал Спрюэнс в тот момент, принятое им решение можно считать совершенно правильным.

Этот бой показал также, что самолетам чрезвычайно трудно поражать корабли на ходу в открытом море при бомбометании с горизонтального полета, даже на средних высотах. Горячие поборники авиации, которые предсказывали, что с новыми секретными бомбовыми прицелами бомбардировщики, производящие бомбометание с горизонтального полета на больших высотах, смогут сбрасывать бомбы “в бочку с маринадом”, оказались плохими пророками. И в соответствии с этим нужно было планировать будущие тактические приемы.

Японцы сделали роковую ошибку, подойдя к о. Мидуэй без проведения предварительной воздушной разведки. Если бы они, прежде чем нанести удар по острову, обнаружили и атаковали наше авианосное оперативное соединение, возможно, что исход сражения был бы другим. Во всяком случае их шансы на уничтожение наших уступавших им по численности авианосцев были бы значительно больше. Несмотря на то что в их задачу входило проведение решающего сражения с нашим флотом, японцы слепо ринулись через океан, не приняв никаких мер к тому, чтобы выяснить, какие наши корабли находятся в этом районе. Из-за этой непростительной ошибки они проиграли сражение[67].

Когда они у о. Мидуэй потеряли свое превосходство в авианосцах вместе с сотнями незаменимых квалифицированных летчиков, они потеряли господство на Тихом океане и в конечном счете проиграли войну.

Глава VII

Результаты этой атаки были весьма убедительными. Скоро три поврежденных авианосца были охвачены пламенем. Перевооружавшимся на их палубах самолетам больше не суждено было покинуть авианосец или сесть где-нибудь в другом месте[61].

“Хирю”, находившийся севернее, не получил повреждений. Позднее это должно было обойтись нам дорого.

В конце дня на “Кага”, где никак не удавалось локализовать пожары, произошел сильный взрыв – взорвались цистерны с бензином, и в 19.25 он затонул. Находившийся рядом с ним также пылавший “Сорю” в 13.59 был обнаружен нашей дозорной подводной лодкой “Nautilus”, которая все утро пыталась обнаружить противника. Несмотря на охранявший “Сорю” эскадренный миноносец, подводная лодка выпустила торпеды. Три из них попали в цель и взорвались[62].

Японский авианосец продержался на плаву до 19.10, после чего скрылся под водой.

“Акаги” горел всю ночь. Экипаж авианосца, потеряв надежду спасти свой корабль, в 5.00 покинул его, а затем он был потоплен торпедами эскадренных миноносцев “Аяши” и “Новаке”.

“Сорю” затонул вместе со всеми своими самолетами, “Кага” – с 50 самолетами, “Акаги” – с 40. Противник понес тяжелые потери в личном составе, особенно в подготовленных пилотах палубной авиации, которых японцам некем было заменить. Недостаток квалифицированных летчиков им суждено было ощущать после этого в течение всей войны.

Тем временем самолеты с неповрежденного “Хирю”, который во время атаки пикирующих бомбардировщиков с “Yorktown” и “Enterprise” ушел на север, были высланы в атаку против наших оперативных соединений. Они обнаружили “Yorktown” в составе 17-го оперативного соединения, но сами были обнаружены нашей радиолокационной установкой. В 11.59 двенадцать наших истребителей перехватили атаковавшие самолеты противника и в воздушных боях сбили почти половину из них. Однако восемь пикирующих бомбардировщиков, прежде чем они были уничтожены зенитным огнем или истребителями, прорвались к авианосцу и сбросили бомбы. Три бомбы попали в цель. Две из них прошли через полетную палубу и взорвались на ангарной палубе, вызвав пожар среди находившихся там самолетов. Третья взорвалась в дымовой трубе, при этом взрывом погасило топки котлов. Хотя “Yorktown” на некоторое время потерял скорость, пожары и повреждения скоро были локализованы. К 13.50 поврежденный авианосец делал 19 узлов, пожар на ангарной палубе был потушен, и авианосец возобновил прием и выпуск самолетов.

В 14.27 была обнаружена вторая группа самолетов противника. В состав этой группы входили торпедоносцы и истребители, бомбардировщиков в ней не было. В новой ожесточенной стычке наши истребители сбили большую часть самолетов, но пять из них все же успели сбросить торпеды. В 14.43 две торпеды попали в борт “Yorktown”. На нем разорвало обшивку корпуса, машины остановились, и огромный корабль накренился, постепенно увеличивая угол крена до 23 . В 15.00 экипаж покинул потерявший ход корабль, из борта которого валил дым, и оперативное соединение пошло на восток, оставив авианосец на волю ветра и волн. Через несколько часов Флетчер приказал эскадренному миноносцу “Hughes” вернуться и оставаться около “Yorktown”, поручив ему потопить авианосец, если потребуется, но не дать противнику захватить его.

Пока все это происходило, самолет-разведчик с “Yorktown” обнаружил авианосец “Хирю” всего в 72 милях к северо-западу. Он был прикрыт двумя линейными кораблями, тремя крейсерами и четырьмя эскадренными миноносцами. Получив сообщение об обнаружении “Хирю”, “Enterprise” и “Hornet” выслали свои эскадрильи пикирующих бомбардировщиков, которые к этому времени уже вернулись на авианосец, где приняли горючее и перевооружились. Пикирующие бомбардировщики получили задание прикончить этот еще не поврежденный авианосец противника, который теперь отходил на северо-запад.

В 17.00 атакующие самолеты оказались в непосредственной близости от авианосца. К этому времени сопротивление истребителей противника значительно уменьшилось, хотя по-прежнему нужно было пробиться через сильный заградительный огонь. Немногочисленные находившиеся в воздухе самолеты противника, остатки того огромного количества, которое имел противник в начале дня, были быстро ликвидированы нашими истребителями, когда бомбардировщики вошли в пике. Группа авианосца “Enterprise” атаковала первой и добилась восьми попаданий в “Хирю” – последний из авианосцев мощных подвижных сил, которые так успешно начали этот день. Он был оставлен, охваченный пламенем, как и три первых авианосца.

Увидев, что “Хирю” сильно горит, группа самолетов с авианосца “Hornet” атаковала линейный корабль “Харуна” и крейсера “Тоне” и “Тикума”, но не добилась попаданий. Позднее, после 18.00, восемь пришедших с о. Мидуэй армейских самолетов “Flaying Fortes” атаковали корабли “Харуна” и “Тикума”, но также не добились попаданий. “Хирю”, как и “Акаги”, горел всю ночь. В 5.00 его торпедировали эскадренные миноносцы “Макигурно” и “Югурно”. Так завершилось уничтожение четырех авианосцев могущественного японского флота.

Сражение у Мидуэя 4 июня 1942 г.

Обстановка в данный момент давала малым американским авианосным силам безусловное господство на море; мы покинули “Yorktown”, но “Enterprise” и “Hornet” не имели никаких повреждений. Мы были полными хозяевами в воздухе, что означало и господство в районе боевых действий. Поняв безнадежность дальнейших действий и оценив значение потери четырех авианосцев, адмирал Ямамото приказал своим силам отступать[63].Попытка захватить о. Мидуэй провалилась.

Для того чтобы обеспечить своим отступающим силам некоторую защиту от атак авиации с о. Мидуэй, Ямамото приказал крейсерам “Могами” и “Микума” обстрелять ночью аэродром на этом острове. На переходе к острову крейсера обнаружили американскую подводную лодку “Tambor” и при выполнении противолодочного маневра столкнулись друг с другом. Получив повреждения, крейсера отказались от выполнения задания и повернули на запад, чтобы вместе с остальными кораблями идти в Японию. В эту ночь только одна японская подводная лодка выпустила по о. Мидуэй несколько снарядов.

Когда “Enterprise” и “Hornet” приняли свои самолеты, возвратившиеся после последнего налета на “Хирю”, а также еще находившиеся в воздухе самолеты “Yorktown”, Спрюэнс Приказал оперативному соединению под покровом ночной темноты отходить на восток. Флетчер, покинув “Yorktown”, отказался от командования обоими соединениями и информировал Спрюэнса, что он будет сообразовываться с его действиями. Спрюэнс в своем официальном сообщении заявил: “Я считал, что нет оснований рисковать ночным встречным боем с возможно превосходящими силами противника, а с другой стороны, я не хотел быть утром слишком далеко от Мидуэя. Я хотел занять позицию, с которой можно было бы преследовать отступающего противника или сорвать попытку высадки десанта на о. Мидуэй. В это время еще не исключалась... возможность пребывания где-нибудь в этом районе пятого авианосца противника”. У японцев действительно сначала был здесь пятый авианосец, малый авианосец “Дзуйхо”, который находился в составе Главных сил[64], но потом он был переведен в состав Алеутских сил.

Отход наших сил в течение ночи на восток дал возможность спастись основной массе сил противника. Утром, когда наши корабли предприняли преследование, японский флот был слишком далеко, чтобы его можно было перехватить. Таким образом, Спрюэнс упустил представлявшийся ему исключительно благоприятный случай использовать свое господство в воздухе и сделать все возможное для уничтожения оставшихся сил противника.

Весь день 5 июня американское соединение шло на запад в поисках уходивших японцев, но не смогло установить соприкосновения с противником. Преследование продолжалось и ночью, а на рассвете были высланы самолеты для проведения поиска в большом радиусе. На этот раз им очень повезло. Около полудня самолеты обнаружили поврежденные крейсера “Могами” и “Микума”, которые шли, далеко отстав от остальных отступавших кораблей и оставляя за собой след нефти. Эти два крейсера и охранявшие их эскадренные миноносцы уже ранее атаковали пикирующие бомбардировщики и тяжелые бомбардировщики “Flaying Fortes” с о. Мидуэй. Атаковав с большой высоты, пикирующие бомбардировщики с авианосцев “Enterprise” и “Hornet” добились многочисленных попаданий в оба крейсера. Здесь не было японских истребителей, которые оказали бы им сопротивление, но зенитный огонь затруднял их действия. “Микума”, корпус которого уже был поврежден при столкновении, перевернулся и затонул. “Могами” превратился в совершенно непригодный к плаванию корабль: одна башня его была разбита, мачта снесена, надстройка представляла собой груду развалин. Каким-то чудом он все же добрался до базы, где его отремонтировали, и он снова вступил в строй. Эскадренные миноносцы “Асашио” и “Арашио” также получили серьезные повреждения, но добрались до своей базы.

Так закончилось сражение с крупными японскими военно-морскими силами, пытавшимися захватить о. Мидуэй и добиться решающего сражения с флотом США.

“Yorktown”, оставленный 4 июня в 15.00 оперативным соединением, после того как его покинул экипаж, был найден утром 5 июня небольшим американским буксиром “Vireo”, высланным на помощь авианосцу из Перл-Харбора. Накренившийся авианосец находился под охраной эскадренного миноносца “Hughes”, который накануне ночью прибыл сюда для этой цели. Огня на авианосце не было видно, и оказалось, что ему не угрожала непосредственная опасность гибели. Пока 16-е оперативное соединение преследовало японцев далеко на запад, маленький “Vireo” высадил на борт “Yorktown” аварийно-спасательную партию, закрепил буксирный трос и начал буксировать огромный авианосец к Перл-Харбору. Буксир не мог развить большую скорость, однако его команда предприняла всё, что можно было сделать.

Когда высшее командование узнало о том, что происходит, командиру “Yorktown” было приказано вернуться на корабль со спасательной партией численностью 250 человек, чтобы произвести необходимый ремонт и помочь доставить авианосец обратно в базу. Спасательная партия была выслана с 17-го оперативного соединения на закате солнца 5 июня. Соединение в это время находилось в 200 милях к востоку от авианосца. Аварийно-спасательная партия вышла на эскадренном миноносце “Hammann”, который сопровождали эскадренные миноносцы “Balch” и “Benham”. Они подошли к авианосцу в 12.00 б июня[65].

Спасательная партия высадилась на авианосец. Возможность выровнять корабль и пустить в ход машины казалась вполне реальной. Пожар был потушен, и повреждения не считались неисправимыми. Но тут вмешалась судьба.

Японская подводная лодка “I-168”, получившая задание после обстрела о. Мидуэй ночью 4 июня найти поврежденный американский авианосец, заметила неподвижно стоявший “Yorktown” и выпустила в него несколько торпед с дистанции прямого выстрела. Одна из них попала в “Hammann”, пришвартованный к борту авианосца, и через 3 минуты этот эскадренный миноносец затонул. Еще две торпеды попали в авианосец. Это произошло в 13.36 6 июня.

Когда “Hammann” начал тонуть, 150 человек, находившихся наверху, бросились в воду, где обычно можно рассчитывать на спасение. Но когда миноносец погрузился на 150 фут., находившиеся на нем глубинные бомбы, хотя они и были поставлены на предохранитель, взорвались. Находившиеся в воде люди погибли. Специалисты по вооружению никак не могли объяснить этот трагический случай.

Два новых попадания торпед добили “Yorktown”. В 14.10 “Vireo” перерезал буксирный трос, снял спасательную партию, и авианосец снова был покинут, хотя охранявший его эскадренный миноносец все еще оставался при нем. Авианосец продолжал оставаться на плаву. Наконец, в 5.00 на следующее утро, почти через три дня после получения первых повреждений, огромный авианосец медленно опрокинулся и погрузился в воду[66].

В результате сражения за о. Мидуэй американцы потеряли авианосец “Yorktown”, эскадренный миноносец “Hammann”, 132 самолета и 307 офицеров и матросов. Японцы потеряли четыре больших авианосца, один крейсер, 234 самолета и 2500 офицеров и солдат. Это сражение войдет в историю как самое решающее в ходе всей войны на Тихом океане. Оно явилось вторым важным сражением, в котором надводные корабли не играли существенной роли. Все действия велись авианосными самолетами, и фактическое потопление кораблей противника было произведено целиком нашими авианосными пикирующими бомбардировщиками.

Самым важным выводом, сделанным после этого генерального сражения флотов, пожалуй, был вывод о необходимости обеспечивать истребителями прикрытие бомбардировщиков и торпедоносцев в тех случаях, когда они производят атаки в ожидании воздушного сопротивления. Кроме того, наконец-то указали на крайнюю важность необходимости взаимодействия авиагрупп. Пикирующие бомбардировщики, торпедоносцы и истребители, производя согласованные атаки, представляли собой мощное боевое средство, способное нанести губительный удар по противнику, тогда как разрозненные их действия не могли достичь никаких результатов. Несоблюдение этого принципа привело нас к потере всех наших торпедоносцев, причем такая жертва абсолютно ничем не была компенсирована.

Люди, изучающие это сражение, могут критиковать адмирала Спрюэнса за отход на восток ночью 4 июня, утверждая, что можно было бы потопить еще много кораблей противника, если бы он остался на своей позиции или пошел бы дальше на запад по направлению к японцам. Но так можно говорить только в том случае, если не принимать во внимание напряжение боя, отсутствие полной информации о состоянии противника и возможность внезапной встречи в течение ночи с превосходящими силами японцев. Если учесть данные, которыми располагал Спрюэнс в тот момент, принятое им решение можно считать совершенно правильным.

Этот бой показал также, что самолетам чрезвычайно трудно поражать корабли на ходу в открытом море при бомбометании с горизонтального полета, даже на средних высотах. Горячие поборники авиации, которые предсказывали, что с новыми секретными бомбовыми прицелами бомбардировщики, производящие бомбометание с горизонтального полета на больших высотах, смогут сбрасывать бомбы “в бочку с маринадом”, оказались плохими пророками. И в соответствии с этим нужно было планировать будущие тактические приемы.

Японцы сделали роковую ошибку, подойдя к о. Мидуэй без проведения предварительной воздушной разведки. Если бы они, прежде чем нанести удар по острову, обнаружили и атаковали наше авианосное оперативное соединение, возможно, что исход сражения был бы другим. Во всяком случае их шансы на уничтожение наших уступавших им по численности авианосцев были бы значительно больше. Несмотря на то что в их задачу входило проведение решающего сражения с нашим флотом, японцы слепо ринулись через океан, не приняв никаких мер к тому, чтобы выяснить, какие наши корабли находятся в этом районе. Из-за этой непростительной ошибки они проиграли сражение[67].

Когда они у о. Мидуэй потеряли свое превосходство в авианосцах вместе с сотнями незаменимых квалифицированных летчиков, они потеряли господство на Тихом океане и в конечном счете проиграли войну.

Глава VII

Безвыходное положение

Сражение за о. Мидуэй положило конец определенной фазе войны на Тихом океане. До этого сражения японцы благодаря своему превосходству в авианосцах имели возможность господствовать на море по крайней мере западнее демаркационной линии времени. Поскольку в начале войны они держали на Тихом океане десять авианосцев против наших трех, мы были вынуждены, пока не накопим силы, принять стратегию оборонительного характера. Японцы, напротив, вели наступление вглубь и вширь, их удалось остановить только почти у самой Австралии, Новой Каледонии и Новой Зеландии. В течение этого времени мы увеличили число наших авианосцев на Тихом океане с трех до шести, переведя сюда три авианосца с Атлантического океана.

Японцы потеряли пять авианосцев: один – в Коралловом море и четыре – у о. Мидуэй. Мы потеряли только два – “Lexington” и “Yorktown” – и остались, таким образом, с четырьмя авианосцами: “Saratoga”, “Enterprise”, “Hornet” и “Wasp” (малый авианосец “Ranger” остался на Атлантическом океане). Соотношение авианосных сил 4:5, которое создалось теперь на Тихом океане, было значительно более благоприятным для американцев, чем первоначальное. “Секаку” и “Дзуйкаку” потеряли в Коралловом море большую часть своих обученных летчиков и еще не были готовы действовать снова. Таким образом, в новой обстановке установилось приблизительное равенство авианосных сил. При таких условиях ни один из противников не мог позволить себе начать наступление крупными силами, которое для обеспечения успеха требует превосходства в силах.

Теперь наши главные стратеги признали, что авианосец стал доминирующим фактором в господстве на море. Однако значительная часть нашего высшего командования, упорные приверженцы линейного флота, еще считала, что в конечном счете воздушные силы воюющих сторон нейтрализуют друг друга и тогда исход войны будет решен старомодным, ортодоксальным генеральным сражением флотов. Кроме того, они были убеждены, что самолеты окажутся неэффективными в неблагоприятных для полетов метеорологических условиях, с которыми сталкиваются во всех районах и особенно на Алеутских островах и Аляске. Они настаивали на том, что линейный флот необходимо возможно скорее возродить, чтобы он был в полной боевой готовности к тому дню, когда наша авиация больше не сможет действовать. Они еще считали летчиков и “летающие аппараты” оружием самообороны, которое в конце концов должно исчерпать себя. Они были глубоко убеждены, что решающую роль в войне будут играть линейные корабли. По их мнению, самой подходящей для авиации ролью была защита линейных кораблей от воздушных налетов при сближении с противником на расстояние дальности действительного огня, а бой выигрывают в конце концов корабли при помощи своих тяжелых орудий. Все же памятуя о разрушениях, причиненных в Перл-Харборе, и потоплении линейных кораблей “Prince of Wales” и “Repulse”, они теперь были готовы признать, что при благоприятных условиях самолеты могут топить линейные корабли.

Статистический анализ показал, что на каждый сбитый самолет противника были израсходованы тысячи снарядов зенитного боезапаса. Этот факт свидетельствовал, что одни зенитные орудия не могут остановить воздушную атаку и что самое лучшее прикрытие для кораблей могут обеспечить истребители. Однако на всех кораблях стали устанавливать дополнительные зенитные батареи, пока все свободное место на верхней палубе не оказалось занятым зенитными орудиями.

Период вынужденной бездеятельности, последовавший за сражением у о. Мидуэй, т.е. после 4 июня 1942 г., продолжался более года – до осени 1943 г. В течение этого времени обе стороны занимались главным образом закреплением своих позиций и накапливанием сил. Оба противника лихорадочно строили авианосцы, хотя у нас много внимания уделялось также мелким десантным судам. К счастью, в США был готов к производству новый тип авианосцев, которым суждено было заменить линейный корабль и стать средством достижения господства на море при новых способах ведения боевых действий на море. Это были авианосцы типа “Essex”, имевшие стандартное водоизмещение 27 000 т и целый ряд новых усовершенствований. Они могли нести больше самолетов, чем тяжелые авианосцы “Saratoga” и “Lexington”, и могли значительно лучше обслуживать их. Хотя им было суждено участвовать в многочисленных сражениях и многие из них имели тяжелые повреждения, ни один из них не затонул и не был окончательно выведен из строя во время войны. Авианосцы типа “Essex” относились к числу самых удачных кораблей, когда-либо строившихся в США.

Для того чтобы еще больше увеличить авианосные силы, были использованы корпуса девяти крейсеров, находившихся на стапелях. Конструкция их была изменена, и они были достроены как авианосцы. Так появились легкие авианосцы типа “Independence”, которые, участвуя в действиях быстроходных сил, принесли значительную пользу, хотя они несли только 36 самолетов, а не 103, как авианосцы типа “Essex”. Кроме того, на строительство авианосцев типа “Independence” требовалось меньше времени.

Несравнимо более, чем в Японии, развитая промышленность США дала нам несомненное преимущество в этой гонке. Хотя Япония благодаря завоеванию голландской Восточной Индии приобрела неограниченные источники нефти, олова, каучука и продовольствия, производство стали в ней не было заметно увеличено, и она не могла соперничать в этом отношении с Соединенными Штатами. Однако, несмотря на этот серьезный недостаток, Япония преуспела в переделке корпусов торговых судов в авианосцы и в строительстве новых авианосцев. К концу войны она имела 36 построенных и строящихся авианосцев.

Общее планирование войны на Тихом океане велось Комитетом начальников штабов в Вашингтоне. В состав этого органа входили: адмирал Леги, начальник штаба президента Рузвельта; адмирал Кинг, начальник морских операций; генерал Маршалл, начальник штаба армии; генерал Арнолд, начальник штаба армейских военно-воздушных сил. Когда эта группа работала вместе с англичанами, согласовывая различные вопросы, организация носила название Объединенного комитета начальников штабов[68], что указывало на ее двухнациональный характер.

Объединенный комитет начальников штабов наметил в общих чертах стратегию, распределил районы ответственности США, Великобритании и Канады и определил, какие конкретно части объединенных сил должна была представить каждая нация. Американский комитет начальников штабов составил более подробные планы операций, ответственность за которые возлагалась на США. Адмирал Кинг с помощью отдела военного планирования занялся дальнейшей разработкой задач, поставленных перед военно-морским флотом. Затем он разослал директивы командующим соответствующими театрами военных действий. Адмирал Нимиц, командующий Тихоокеанским флотом и районом Тихого океана, со своим штабом, находившимся в Перл-Харборе, составил еще более подробные планы и разослал окончательные приказы командирам оперативных соединений, которые должны были участвовать в выполнении заданий. Генерал Макартур как командующий юго-западным тихоокеанским театром проделал то же самое в своем штабе в Австралии для подготовки тех операций, которые должны были вестись на этом театре.

Японцы потеряли пять авианосцев: один – в Коралловом море и четыре – у о. Мидуэй. Мы потеряли только два – “Lexington” и “Yorktown” – и остались, таким образом, с четырьмя авианосцами: “Saratoga”, “Enterprise”, “Hornet” и “Wasp” (малый авианосец “Ranger” остался на Атлантическом океане). Соотношение авианосных сил 4:5, которое создалось теперь на Тихом океане, было значительно более благоприятным для американцев, чем первоначальное. “Секаку” и “Дзуйкаку” потеряли в Коралловом море большую часть своих обученных летчиков и еще не были готовы действовать снова. Таким образом, в новой обстановке установилось приблизительное равенство авианосных сил. При таких условиях ни один из противников не мог позволить себе начать наступление крупными силами, которое для обеспечения успеха требует превосходства в силах.

Теперь наши главные стратеги признали, что авианосец стал доминирующим фактором в господстве на море. Однако значительная часть нашего высшего командования, упорные приверженцы линейного флота, еще считала, что в конечном счете воздушные силы воюющих сторон нейтрализуют друг друга и тогда исход войны будет решен старомодным, ортодоксальным генеральным сражением флотов. Кроме того, они были убеждены, что самолеты окажутся неэффективными в неблагоприятных для полетов метеорологических условиях, с которыми сталкиваются во всех районах и особенно на Алеутских островах и Аляске. Они настаивали на том, что линейный флот необходимо возможно скорее возродить, чтобы он был в полной боевой готовности к тому дню, когда наша авиация больше не сможет действовать. Они еще считали летчиков и “летающие аппараты” оружием самообороны, которое в конце концов должно исчерпать себя. Они были глубоко убеждены, что решающую роль в войне будут играть линейные корабли. По их мнению, самой подходящей для авиации ролью была защита линейных кораблей от воздушных налетов при сближении с противником на расстояние дальности действительного огня, а бой выигрывают в конце концов корабли при помощи своих тяжелых орудий. Все же памятуя о разрушениях, причиненных в Перл-Харборе, и потоплении линейных кораблей “Prince of Wales” и “Repulse”, они теперь были готовы признать, что при благоприятных условиях самолеты могут топить линейные корабли.

Статистический анализ показал, что на каждый сбитый самолет противника были израсходованы тысячи снарядов зенитного боезапаса. Этот факт свидетельствовал, что одни зенитные орудия не могут остановить воздушную атаку и что самое лучшее прикрытие для кораблей могут обеспечить истребители. Однако на всех кораблях стали устанавливать дополнительные зенитные батареи, пока все свободное место на верхней палубе не оказалось занятым зенитными орудиями.

Период вынужденной бездеятельности, последовавший за сражением у о. Мидуэй, т.е. после 4 июня 1942 г., продолжался более года – до осени 1943 г. В течение этого времени обе стороны занимались главным образом закреплением своих позиций и накапливанием сил. Оба противника лихорадочно строили авианосцы, хотя у нас много внимания уделялось также мелким десантным судам. К счастью, в США был готов к производству новый тип авианосцев, которым суждено было заменить линейный корабль и стать средством достижения господства на море при новых способах ведения боевых действий на море. Это были авианосцы типа “Essex”, имевшие стандартное водоизмещение 27 000 т и целый ряд новых усовершенствований. Они могли нести больше самолетов, чем тяжелые авианосцы “Saratoga” и “Lexington”, и могли значительно лучше обслуживать их. Хотя им было суждено участвовать в многочисленных сражениях и многие из них имели тяжелые повреждения, ни один из них не затонул и не был окончательно выведен из строя во время войны. Авианосцы типа “Essex” относились к числу самых удачных кораблей, когда-либо строившихся в США.

Для того чтобы еще больше увеличить авианосные силы, были использованы корпуса девяти крейсеров, находившихся на стапелях. Конструкция их была изменена, и они были достроены как авианосцы. Так появились легкие авианосцы типа “Independence”, которые, участвуя в действиях быстроходных сил, принесли значительную пользу, хотя они несли только 36 самолетов, а не 103, как авианосцы типа “Essex”. Кроме того, на строительство авианосцев типа “Independence” требовалось меньше времени.

Несравнимо более, чем в Японии, развитая промышленность США дала нам несомненное преимущество в этой гонке. Хотя Япония благодаря завоеванию голландской Восточной Индии приобрела неограниченные источники нефти, олова, каучука и продовольствия, производство стали в ней не было заметно увеличено, и она не могла соперничать в этом отношении с Соединенными Штатами. Однако, несмотря на этот серьезный недостаток, Япония преуспела в переделке корпусов торговых судов в авианосцы и в строительстве новых авианосцев. К концу войны она имела 36 построенных и строящихся авианосцев.

Общее планирование войны на Тихом океане велось Комитетом начальников штабов в Вашингтоне. В состав этого органа входили: адмирал Леги, начальник штаба президента Рузвельта; адмирал Кинг, начальник морских операций; генерал Маршалл, начальник штаба армии; генерал Арнолд, начальник штаба армейских военно-воздушных сил. Когда эта группа работала вместе с англичанами, согласовывая различные вопросы, организация носила название Объединенного комитета начальников штабов[68], что указывало на ее двухнациональный характер.

Объединенный комитет начальников штабов наметил в общих чертах стратегию, распределил районы ответственности США, Великобритании и Канады и определил, какие конкретно части объединенных сил должна была представить каждая нация. Американский комитет начальников штабов составил более подробные планы операций, ответственность за которые возлагалась на США. Адмирал Кинг с помощью отдела военного планирования занялся дальнейшей разработкой задач, поставленных перед военно-морским флотом. Затем он разослал директивы командующим соответствующими театрами военных действий. Адмирал Нимиц, командующий Тихоокеанским флотом и районом Тихого океана, со своим штабом, находившимся в Перл-Харборе, составил еще более подробные планы и разослал окончательные приказы командирам оперативных соединений, которые должны были участвовать в выполнении заданий. Генерал Макартур как командующий юго-западным тихоокеанским театром проделал то же самое в своем штабе в Австралии для подготовки тех операций, которые должны были вестись на этом театре.