Страница:

Первые успехи японских вооруженных сил вскружили голову японцам. Вместо того чтобы удовольствоваться первоначально намеченным оборонительным рубежом, они решили сделать попытку дальнейшего расширения. В силу своих ограниченных ресурсов они даже отложили закрепление на запланированном оборонительном рубеже и усиление его.

Первоначально намеченный оборонительный рубеж должен был проходить через острова Курильские, Маршалловы, Бисмарка, Тимор, Яву, Суматру, Малайю и Бирму. Когда японцы успешно провели свои первые операции с такой неожиданной легкостью, они сделали попытку распространить свое господство. Они решили захватить Порт-Морсби на южном побережье Новой Гвинеи; о. Мидуэй в центральной части Тихого океана, чтобы усилить оборону этого района, где они, кроме того, надеялись навязать американскому флоту решающее сражение; и западные Алеутские острова, чтобы усилить оборону северного района. Если бы эти операции оказались успешными, японцы после них захватили бы Новую Каледонию, Фиджи и Самоа, чтобы перерезать пути сообщения между США и Австралией.

Одной из величайших ошибок в японской стратегии была неспособность японцев понять, что заморские базы можно удержать только в случае господства на море. Когда господство на море потеряно, эти базы не могут больше получить довольствие и пополнения, совершенно необходимые для их существования. Японцам, для того чтобы удержать их оборонительный рубеж, прежде всего было необходимо столкнуться с американским флотом и нанести ему поражение в соревновании за господство на море. При таком столкновении атакующий имеет преимущество выбора места атаки, а обороняющийся не может быть сильным повсюду.

Хотя японцы с самого начала войны показывали, что они понимают жизненно важную роль авианосцев в осуществлении господства на море, сомнительно, чтобы они в должной мере оценивали способность США накопить крупные силы кораблей этого важного класса. Если бы они оценили ее в полной мере, безнадежность их положения против наших превосходящих морских сил была бы очевидна, и возможно, что они не бросили бы нам вызова.

Первый отпор японцы получили в сражении в Коралловом море в мае 1942 г., когда была отбита их попытка захватить Порт-Морсби с моря. В этом сражении они потеряли один авианосец и почти все самолеты и всех летчиков еще с двух авианосцев, участвовавших в боях. Мы потеряли авианосец «Lexington». Но в американском оперативном соединении все же сохранился слегка поврежденный авианосец «Yorktown» с полным штатным составом самолетов и частью самолетов с «Lexington». Потенциально он контролировал обстановку.

Несмотря на преимущество, которого мы добились, американский командующий ушел из Кораллового моря. Если бы только японцы знали это, они могли бы возобновить наступление, и Порт-Морсби пал бы в течение 48 часов, поскольку в то время там не было других сил, которые могли бы остановить их. Но противник не знал всего этого и сам отступил в воды, которые он считал более безопасными. Это тактическое поражение, нанесенное уступающими по качеству силами, было первым отпором на море, который получила Япония в истории нашего времени.

Через месяц японцы, предпринимая попытку захватить о. Мидуэй, для отражения наших слабых сил, в состав которых входило всего три авианосца, имели сильно превосходящие авианосные силы. Но если они предполагали искать решающее сражение с американским флотом, то они пренебрегли обеспечением собственной безопасности, не выслав вперед своих кораблей воздушную разведку, чтобы выяснить, какие американские силы находятся в этом районе и могут ли они представлять для них опасность. Эта ошибка японцев привела к тому, что они потеряли четыре своих авианосца против одного нашего, и соотношение морских сил сторон на Тихом океане резко изменилось. Если до этого японцы обладали превосходством в авианосцах, то теперь их авианосные силы стали приблизительно равны американским.

В новой обстановке, сложившейся летом 1942 г., ни одна из сторон не обладала достаточным превосходством, чтобы предпринять наступление. Более того, через год, уже осенью 1943 г., на Тихий океан начали поступать во все возрастающем количестве новые американские авианосцы типа «Essex», и американский флот достиг достаточного превосходства, чтобы начать наступление, которому суждено было менее чем через два года закончиться в Токио.

Это наступление велось безостановочно и в таком быстром темпе, что японцы не имели возможности приводить в порядок свои силы к последующим ударам. Успех наступления объяснялся главным образом нашим господством на море, которое нам обеспечивали авианосцы. Обладая этим господством, мы могли непрерывно подбрасывать довольствие всюду, куда мы хотели, и перерезать пути сообщения противника со всеми его удаленными базами.

Были и другие ошибки в стратегии японцев. Они не предусмотрели подготовку достаточных пополнений, чтобы возместить свои потери в летчиках. Они не представляли себе достаточно ясно тот колоссальный тоннаж торгового флота, какой должен потребоваться для эксплуатации завоеванных ими территорий в южном районе и для снабжения их баз, расположенных на островах оборонительного рубежа. Они также не приняли необходимых мер для защиты своих морских торговых путей от атак наших подводных лодок.

Японцы делали много тактических ошибок, которые, несомненно, оказали влияние на стратегию. К числу таких ошибок относятся те факты, что они не пошли к Гуадалканалу и не уничтожили стоявшие там наши транспорты после первого боя у о. Саво; что они не продолжили наступление на Порт-Морсби, несмотря на полученный ими в Коралловом море отпор; их выход из боя у Командорских островов, когда наши уступавшие им силы были беспомощны и находились в их власти; и тот факт, что они не вошли в залив Лейте после боя у о. Самар.

Если оглянуться на прошлое, то кажется удивительным, что Япония когда-то предполагала, что она сможет добиться успеха в войне против США. Японцы, несомненно, неправильно рассчитали свои военные и экономические потребности для такой войны и сильно недооценили потенциал Соединенных Штатов.

Но самой большой их ошибкой было, пожалуй, то, что они не оценили волю американского народа к борьбе. Говорят, что многие японцы считали Соединенные Штаты нацией пацифистов. Нельзя сказать, в какой степени такое мнение повлияло на их решение начать войну. В сущности, их морская стратегия потерпела неудачу не только потому, что их ресурсы были недостаточны по сравнению с нашими, но и потому, что они неправильно оценивали психологию американцев.

Но нужно сделать выводы и извлечь уроки и с американской точки зрения. Мы были склонны считать нападение японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. величайшей катастрофой для военно-морского флота в истории Америки. В действительности же она мало сказалась, с точки зрения материальных потерь, на господстве на Тихом океане. Линейные корабли были уже устаревшими, и им суждено было оказать лишь незначительное влияние на исход войны, хотя в то время многие высшие чины вооруженных сил не признавали этого факта.

Однако психологическое значение нападения на Перл-Харбор было очень велико. Во-первых, оно объединило американский народ, пробудив чувство готовности к ведению войны и к всемерным военным усилиям, как его не могло бы объединить ничто другое. Вторым психологическим последствием нападения на Перл-Харбор было мгновенное крушение прежнего представления военно-морских специалистов о превосходстве линейного корабля. Пожалуй, хорошо, что мы извлекли этот урок в самом начале войны, а не позднее. Если бы линейные корабли, потопленные в Перл-Харборе, были потоплены позднее в открытом море, как это случилось с английскими линейными кораблями «Prince of Wales» и «Repulse», потери в личном составе и стратегическая катастрофа были бы значительно более серьезными. Потопление этих линейных кораблей в мелких водах Перл-Харбора заставило пересмотреть стереотипные планы, принятые в то время для ведения войны с Японией.

Японское нападение, положившее начало военным действиям, оказалось возможным в силу превосходства японцев в больших авианосцах. В то время они имели в строю десять авианосцев против семи, из которых только три находились на Тихом океане. Хотя взгляды японцев в области войны на море были современными, даже они не вполне понимали Потенциальную лидирующую роль авианосцев. Но с этого времени авианосным самолетам было суждено управлять морем с воздуха.

Наша слабость в авианосцах принудила бы нас к обороне на первом этапе войны, даже если не было бы нападения на Перл-Харбор. Ею в основном объясняется потеря Филиппин, Гуама и Уэйка. Другим обстоятельством, которое сделало такими мрачными первые дни кампании на Тихом океане, было решение предоставить приоритет войне в Атлантике и направлять на тот театр основную массу людей и вооружения.

Вопреки общему впечатлению, Аляска и Алеутские острова никогда не являлись самым угрожаемым театром. Вряд ли следует считать основательной мысль, что эти районы могли быть использованы в качестве ступеней для вторжения на американский континент. Аляска – это такая страна, которая не имеет почти никаких ресурсов для поддержания вторгшейся армии, и все довольствие и вооружение для нее пришлось бы доставлять из-за моря. Кроме того, тяжелые метеорологические условия в этом районе делают там даже природу грозным противником. Практически более удобно пользоваться для вторжения путями, проходящими через районы с более умеренным климатом, и мы для нашего вторжения в Японию выбрали значительно более длинный, но и значительно более удобный путь через южную и центральную часть Тихого океана.

Огромные расстояния между островами на Тихом океане потребовали совершенно нового способа ведения боевых действий на море. Наша первая наступательная операция на Соломоновых островах проводилась приблизительно в 5000 миль от наших баз на Тихоокеанском побережье. Для материально-технического обеспечения наших кампаний в этих отдаленных районах потребовался колоссальный тоннаж для транспортировки огромного количества самых необходимых грузов. Портовых средств для выгрузки этих грузов не было, и их отсутствие вело к длительным задержкам судов в пунктах назначений и требовало еще большего тоннажа.

Замечательным достижением американского военно-морского флота было создание соединений обслуживания. Это были группы кораблей, которые снабжали наши боевые корабли в море провизией, боеприпасами и предметами снабжения всех наименований, тем самым позволяя им оставаться в районах боевых действий почти неопределенно долгое время. Эти соединения представляли собой плавучие базы почти в полном смысле этого слова. Для того чтобы удовлетворять всем требованиям, им недоставало только способности доковать корабли. В значительной степени только необходимость предоставлять отдых личному составу заставляла наши боевые корабли время от времени возвращаться в порт.

Хотя война на Тихом океане была в основном морской войной, она продемонстрировала необходимость взаимодействия между всеми элементами вооруженных сил. Морская авиация возглавляла наступление и добивалась господства на море, но ее усилия сводились бы к нулю, если бы наши амфибийные силы не могли захватывать передовые базы, с которых мы могли постепенно распространять нашу силу на метрополию противника. Задачи всех этих родов войск были бы значительно более трудными, если бы наши подводные лодки не уничтожали в огромном количестве тоннаж противника, что подрывало усилия Японии использовать ее завоевания.

Одним из серьезных выводов, который можно сделать после войны на Тихом океане, это вывод о необходимости единого командования. В кампании, требующей участия многих родов войск армии и флота, совершенно необходимым является единство направления усилий. Этого можно достичь только при единстве командования на действующем театре. Оно гарантировалось на высших инстанциях общим руководством Комитета начальников штабов в Вашингтоне, который фактически стал генеральным штабом. На низших инстанциях единство командования не было таким полным, каким оно могло быть, как это показывают отдельные операции, проведенные генералом Макартуром в юго-западной части Тихого океана и адмиралом Холси в южной части Тихого океана. Отсутствие единства командования сказалось также во втором сражении в Филиппинском море, или сражении за залив Лейте, когда японские центральные силы прошли через пролив Сан-Бернардино, не встретив никакого сопротивления, потому что адмирал Кинкейд, командовавший 7-м флотом, подчинявшимся Макартуру, считал это делом адмирала Холси, а адмирал Холси, командовавший 3-м флотом, подчинявшимся адмиралу Нимицу, рассчитывал, что это сделает адмирал Кинкейд.

Хотя всякие упущения и допущения сыграли свою роль в войне на Тихом океане, не следует оставлять без внимания и тот факт, что после нападения на Перл-Харбор и потери Уэйка, Гуама и Филиппин Америка не проиграла ни одной кампании на Тихом океане. Таких результатов нельзя было бы добиться, если бы основные планы не были правильными и если бы они не осуществлялись разумно и энергично. Случаи проявления индивидуального героизма и преданности долгу были многочисленны. Наши офицеры на всех уровнях командования должны были проявлять не менее чем блестящие командирские способности, чтобы добиваться побед, которые наши войска одерживали над одним из самых фанатичных и решительных противников в истории. Обнаруживая ошибку в проведении какой-либо одной операции, следует помнить о ней.

Приложение I

1. Генеалогия авианосца

По мнению одних офицеров, авианосцы должны были взаимодействовать с главными силами флота. Задачей авианосца в этом случае было обеспечивать линкорам воздушную разведку и истребительное прикрытие. Другие предсказывали авианосцу будущность рейдера: палубные самолеты должны были обнаруживать суда, а авианосец – топить их артиллерийским огнем. В способность палубных самолетов уничтожать боевые корабли противника не верил никто, кроме некоторых летчиков.

Учитывая значение, придававшееся в то время линейным кораблям, можно было предполагать, что авианосец еще долго останется в ранге вспомогательного корабля, исполняя извечную мечту командующего – заглянуть за горизонт миль на 100.

В соответствии с этой концепцией в конце двадцатых годов были заложены «Hermes» (Англия) и «Хошо» (Япония). Это были небольшие, умеренно быстроходные, небронированные корабли с 20-25 самолетами. Они послужили родоначальниками легких авианосцев Второй Мировой войны.

Не удивительно, что у адмиралов перспектива появления новых авианосцев восторга не вызвала. Стремясь избавить свои соединения от этой обузы, они потребовали установки на авианосцы тяжелой артиллерии. Логика была следующая: этот корабль совершенно для нас бесполезен, так пусть не отвлекает для своего охранения «нормальные» корабли. Появление на авианосцах 8-дюймовых орудий, понятно, не способствовало увеличению численности их авиагрупп и размеров ангаров. В результате корабли получились большими, дорогими и недостаточно эффективными.

Парадоксально, но основное значение этих кораблей состоит в том, что они своим появлением вынудили авиаконструкторов заняться разработкой палубной ударной авиации, а стратегов – вопросами ее применения. Поскольку отправить новенькие корабли на металлолом было нельзя, следовало найти им работу. Не пользуясь особой любовью высших чинов, они же и послужили полигоном для экспериментов в этой области.

В целом эти «авианосцы поневоле» можно считать побочным порождением трагически оборвавшейся линии развития линейных крейсеров. Из-за очевидных недостатков получившихся кораблей она прервалась и была забыта, казалось, навсегда...

Ситуация повторилась во время Второй Мировой войны. Убедившись в эффективности авианосцев, американцы захотели иметь их сразу много и дешево. Для этого, по инициативе президента Рузвельта, были перестроены в авианосцы 9 недостроенных крейсеров – получился «Independence». Они унаследовали «родовой признак» своих предков: малую для своего водоизмещения авиагруппу.

Японцы после Мидуэя пошли дальше и начали переделывать в авианосцы все подряд – от линкора в высокой степени готовности до сухогруза. В результате к концу войны они имели много мелких авианосцев, большая часть которых была способна нести лишь истребители. Кроме того, был «Синано», авиагруппа которого должна была насчитывать... 40 самолетов (при водоизмещении в 70 000 т). Невозможность обеспечить эти корабли обученными пилотами превратила их в мишени для американской авиации. Деньги и ресурсы, потраченные на эти корабли, можно было использовать удачнее.

Первыми это осознали (и сделали надлежащие выводы) японцы. Уступая своему противнику в количестве линейных кораблей, они интенсивнее других искали новые виды борьбы за господство на море и не оставили без внимания потенциальные возможности авиации еще в 20-е годы. Другим фактором, способствовавшим признанию авианосцев, был приход на должность морского министра адмирала Ямамото, проходившего в свое время службу на «Акаги» и влюбившегося в авианосцы. С этого момента японцы сосредоточили значительные усилия на строительстве новых авианосцев. Строительство велось как в рамках соглашений, так и в обход них. Параллельно шло создание самой эффективной в мире палубной авиации. Если с авиацией дело обстояло еще более или менее благополучно, то с авианосцами было тяжелее. «Акаги», «Кага» и «Хошо» «съели» 2/3 отведенного авианосцам водоизмещения, и два следующих авианосца («Хирю» и «Сорю») пришлось втискивать в оставшиеся 30 тысяч тонн. Результатом этого стал отказ от бронирования и соответственно снижение живучести ради максимальной численности авиагруппы. За первыми последовали «Секаку» и «Дзуйкаку», большие по водоизмещению (договорные ограничения уже были отброшены), но по-прежнему с небронированными полетными палубами.

Правительство США в 30-е годы рассматривало строительство авианосцев как средство преодоления промышленного кризиса. Постройка авианосца позволяла загрузить промышленность, создавала рабочие места. Все строящиеся авианосцы были ударными, поскольку американцев привлекала возможность обеспечить максимальное количество самолетов на единицу водоизмещения. О пониженной боевой живучести, видимо, особенно не задумывались. В руководстве флота все еще не верили в возможность авиации топить боевые корабли. Авианосцы предназначались скорее для борьбы с многочисленными японскими объектами на Тихоокеанских островах, чем для поддержания господства на море. Стремление повысить ударную мощь авиагруппы и автономность в ущерб защищенности корабля наблюдалась у американцев и в дальнейшем.. Они предпочитали создавать усиленное ПВО над соединением уязвимых авианосцев усилению бронирования, хотя это приводило к весьма спорным результатам.

Бронированные полетные палубы должны были иметь и недостроенные немецкие и французские авианосцы.

В СССР велись эскизные проработки по перестройке линейного крейсера и проекту легкого авианосца, но развития они не получили.

В конце 1941 года в мире сложилась следующая ситуация:

Англия

Английские авианосцы вступили в войну, не имея общей организационной структуры во флоте. Авианосцы 20-х годов уже устарели, а новые еще только поступали в состав флота. Использовались обычно поодиночке и парами, совместно с линейными силами, при поиске кораблей противника, рейдах против береговых объектов, переброске авиации на отдаленные базы в составе формируемых для этого соединений. Использованию авианосцев группами препятствовала малочисленность боеготовых кораблей. Палубная авиация была откровенно слабой, надежды на скорое получение новых машин не было. В результате этого одни из самых удачных кораблей своего времени не могли быть использованы с полной эффективностью до получения американских машин.

Английские авианосцы вступили в войну, не имея общей организационной структуры во флоте. Авианосцы 20-х годов уже устарели, а новые еще только поступали в состав флота. Использовались обычно поодиночке и парами, совместно с линейными силами, при поиске кораблей противника, рейдах против береговых объектов, переброске авиации на отдаленные базы в составе формируемых для этого соединений. Использованию авианосцев группами препятствовала малочисленность боеготовых кораблей. Палубная авиация была откровенно слабой, надежды на скорое получение новых машин не было. В результате этого одни из самых удачных кораблей своего времени не могли быть использованы с полной эффективностью до получения американских машин.

Первоначально намеченный оборонительный рубеж должен был проходить через острова Курильские, Маршалловы, Бисмарка, Тимор, Яву, Суматру, Малайю и Бирму. Когда японцы успешно провели свои первые операции с такой неожиданной легкостью, они сделали попытку распространить свое господство. Они решили захватить Порт-Морсби на южном побережье Новой Гвинеи; о. Мидуэй в центральной части Тихого океана, чтобы усилить оборону этого района, где они, кроме того, надеялись навязать американскому флоту решающее сражение; и западные Алеутские острова, чтобы усилить оборону северного района. Если бы эти операции оказались успешными, японцы после них захватили бы Новую Каледонию, Фиджи и Самоа, чтобы перерезать пути сообщения между США и Австралией.

Одной из величайших ошибок в японской стратегии была неспособность японцев понять, что заморские базы можно удержать только в случае господства на море. Когда господство на море потеряно, эти базы не могут больше получить довольствие и пополнения, совершенно необходимые для их существования. Японцам, для того чтобы удержать их оборонительный рубеж, прежде всего было необходимо столкнуться с американским флотом и нанести ему поражение в соревновании за господство на море. При таком столкновении атакующий имеет преимущество выбора места атаки, а обороняющийся не может быть сильным повсюду.

Хотя японцы с самого начала войны показывали, что они понимают жизненно важную роль авианосцев в осуществлении господства на море, сомнительно, чтобы они в должной мере оценивали способность США накопить крупные силы кораблей этого важного класса. Если бы они оценили ее в полной мере, безнадежность их положения против наших превосходящих морских сил была бы очевидна, и возможно, что они не бросили бы нам вызова.

Первый отпор японцы получили в сражении в Коралловом море в мае 1942 г., когда была отбита их попытка захватить Порт-Морсби с моря. В этом сражении они потеряли один авианосец и почти все самолеты и всех летчиков еще с двух авианосцев, участвовавших в боях. Мы потеряли авианосец «Lexington». Но в американском оперативном соединении все же сохранился слегка поврежденный авианосец «Yorktown» с полным штатным составом самолетов и частью самолетов с «Lexington». Потенциально он контролировал обстановку.

Несмотря на преимущество, которого мы добились, американский командующий ушел из Кораллового моря. Если бы только японцы знали это, они могли бы возобновить наступление, и Порт-Морсби пал бы в течение 48 часов, поскольку в то время там не было других сил, которые могли бы остановить их. Но противник не знал всего этого и сам отступил в воды, которые он считал более безопасными. Это тактическое поражение, нанесенное уступающими по качеству силами, было первым отпором на море, который получила Япония в истории нашего времени.

Через месяц японцы, предпринимая попытку захватить о. Мидуэй, для отражения наших слабых сил, в состав которых входило всего три авианосца, имели сильно превосходящие авианосные силы. Но если они предполагали искать решающее сражение с американским флотом, то они пренебрегли обеспечением собственной безопасности, не выслав вперед своих кораблей воздушную разведку, чтобы выяснить, какие американские силы находятся в этом районе и могут ли они представлять для них опасность. Эта ошибка японцев привела к тому, что они потеряли четыре своих авианосца против одного нашего, и соотношение морских сил сторон на Тихом океане резко изменилось. Если до этого японцы обладали превосходством в авианосцах, то теперь их авианосные силы стали приблизительно равны американским.

В новой обстановке, сложившейся летом 1942 г., ни одна из сторон не обладала достаточным превосходством, чтобы предпринять наступление. Более того, через год, уже осенью 1943 г., на Тихий океан начали поступать во все возрастающем количестве новые американские авианосцы типа «Essex», и американский флот достиг достаточного превосходства, чтобы начать наступление, которому суждено было менее чем через два года закончиться в Токио.

Это наступление велось безостановочно и в таком быстром темпе, что японцы не имели возможности приводить в порядок свои силы к последующим ударам. Успех наступления объяснялся главным образом нашим господством на море, которое нам обеспечивали авианосцы. Обладая этим господством, мы могли непрерывно подбрасывать довольствие всюду, куда мы хотели, и перерезать пути сообщения противника со всеми его удаленными базами.

Были и другие ошибки в стратегии японцев. Они не предусмотрели подготовку достаточных пополнений, чтобы возместить свои потери в летчиках. Они не представляли себе достаточно ясно тот колоссальный тоннаж торгового флота, какой должен потребоваться для эксплуатации завоеванных ими территорий в южном районе и для снабжения их баз, расположенных на островах оборонительного рубежа. Они также не приняли необходимых мер для защиты своих морских торговых путей от атак наших подводных лодок.

Японцы делали много тактических ошибок, которые, несомненно, оказали влияние на стратегию. К числу таких ошибок относятся те факты, что они не пошли к Гуадалканалу и не уничтожили стоявшие там наши транспорты после первого боя у о. Саво; что они не продолжили наступление на Порт-Морсби, несмотря на полученный ими в Коралловом море отпор; их выход из боя у Командорских островов, когда наши уступавшие им силы были беспомощны и находились в их власти; и тот факт, что они не вошли в залив Лейте после боя у о. Самар.

Если оглянуться на прошлое, то кажется удивительным, что Япония когда-то предполагала, что она сможет добиться успеха в войне против США. Японцы, несомненно, неправильно рассчитали свои военные и экономические потребности для такой войны и сильно недооценили потенциал Соединенных Штатов.

Но самой большой их ошибкой было, пожалуй, то, что они не оценили волю американского народа к борьбе. Говорят, что многие японцы считали Соединенные Штаты нацией пацифистов. Нельзя сказать, в какой степени такое мнение повлияло на их решение начать войну. В сущности, их морская стратегия потерпела неудачу не только потому, что их ресурсы были недостаточны по сравнению с нашими, но и потому, что они неправильно оценивали психологию американцев.

Но нужно сделать выводы и извлечь уроки и с американской точки зрения. Мы были склонны считать нападение японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. величайшей катастрофой для военно-морского флота в истории Америки. В действительности же она мало сказалась, с точки зрения материальных потерь, на господстве на Тихом океане. Линейные корабли были уже устаревшими, и им суждено было оказать лишь незначительное влияние на исход войны, хотя в то время многие высшие чины вооруженных сил не признавали этого факта.

Однако психологическое значение нападения на Перл-Харбор было очень велико. Во-первых, оно объединило американский народ, пробудив чувство готовности к ведению войны и к всемерным военным усилиям, как его не могло бы объединить ничто другое. Вторым психологическим последствием нападения на Перл-Харбор было мгновенное крушение прежнего представления военно-морских специалистов о превосходстве линейного корабля. Пожалуй, хорошо, что мы извлекли этот урок в самом начале войны, а не позднее. Если бы линейные корабли, потопленные в Перл-Харборе, были потоплены позднее в открытом море, как это случилось с английскими линейными кораблями «Prince of Wales» и «Repulse», потери в личном составе и стратегическая катастрофа были бы значительно более серьезными. Потопление этих линейных кораблей в мелких водах Перл-Харбора заставило пересмотреть стереотипные планы, принятые в то время для ведения войны с Японией.

Японское нападение, положившее начало военным действиям, оказалось возможным в силу превосходства японцев в больших авианосцах. В то время они имели в строю десять авианосцев против семи, из которых только три находились на Тихом океане. Хотя взгляды японцев в области войны на море были современными, даже они не вполне понимали Потенциальную лидирующую роль авианосцев. Но с этого времени авианосным самолетам было суждено управлять морем с воздуха.

Наша слабость в авианосцах принудила бы нас к обороне на первом этапе войны, даже если не было бы нападения на Перл-Харбор. Ею в основном объясняется потеря Филиппин, Гуама и Уэйка. Другим обстоятельством, которое сделало такими мрачными первые дни кампании на Тихом океане, было решение предоставить приоритет войне в Атлантике и направлять на тот театр основную массу людей и вооружения.

Вопреки общему впечатлению, Аляска и Алеутские острова никогда не являлись самым угрожаемым театром. Вряд ли следует считать основательной мысль, что эти районы могли быть использованы в качестве ступеней для вторжения на американский континент. Аляска – это такая страна, которая не имеет почти никаких ресурсов для поддержания вторгшейся армии, и все довольствие и вооружение для нее пришлось бы доставлять из-за моря. Кроме того, тяжелые метеорологические условия в этом районе делают там даже природу грозным противником. Практически более удобно пользоваться для вторжения путями, проходящими через районы с более умеренным климатом, и мы для нашего вторжения в Японию выбрали значительно более длинный, но и значительно более удобный путь через южную и центральную часть Тихого океана.

Огромные расстояния между островами на Тихом океане потребовали совершенно нового способа ведения боевых действий на море. Наша первая наступательная операция на Соломоновых островах проводилась приблизительно в 5000 миль от наших баз на Тихоокеанском побережье. Для материально-технического обеспечения наших кампаний в этих отдаленных районах потребовался колоссальный тоннаж для транспортировки огромного количества самых необходимых грузов. Портовых средств для выгрузки этих грузов не было, и их отсутствие вело к длительным задержкам судов в пунктах назначений и требовало еще большего тоннажа.

Замечательным достижением американского военно-морского флота было создание соединений обслуживания. Это были группы кораблей, которые снабжали наши боевые корабли в море провизией, боеприпасами и предметами снабжения всех наименований, тем самым позволяя им оставаться в районах боевых действий почти неопределенно долгое время. Эти соединения представляли собой плавучие базы почти в полном смысле этого слова. Для того чтобы удовлетворять всем требованиям, им недоставало только способности доковать корабли. В значительной степени только необходимость предоставлять отдых личному составу заставляла наши боевые корабли время от времени возвращаться в порт.

Хотя война на Тихом океане была в основном морской войной, она продемонстрировала необходимость взаимодействия между всеми элементами вооруженных сил. Морская авиация возглавляла наступление и добивалась господства на море, но ее усилия сводились бы к нулю, если бы наши амфибийные силы не могли захватывать передовые базы, с которых мы могли постепенно распространять нашу силу на метрополию противника. Задачи всех этих родов войск были бы значительно более трудными, если бы наши подводные лодки не уничтожали в огромном количестве тоннаж противника, что подрывало усилия Японии использовать ее завоевания.

Одним из серьезных выводов, который можно сделать после войны на Тихом океане, это вывод о необходимости единого командования. В кампании, требующей участия многих родов войск армии и флота, совершенно необходимым является единство направления усилий. Этого можно достичь только при единстве командования на действующем театре. Оно гарантировалось на высших инстанциях общим руководством Комитета начальников штабов в Вашингтоне, который фактически стал генеральным штабом. На низших инстанциях единство командования не было таким полным, каким оно могло быть, как это показывают отдельные операции, проведенные генералом Макартуром в юго-западной части Тихого океана и адмиралом Холси в южной части Тихого океана. Отсутствие единства командования сказалось также во втором сражении в Филиппинском море, или сражении за залив Лейте, когда японские центральные силы прошли через пролив Сан-Бернардино, не встретив никакого сопротивления, потому что адмирал Кинкейд, командовавший 7-м флотом, подчинявшимся Макартуру, считал это делом адмирала Холси, а адмирал Холси, командовавший 3-м флотом, подчинявшимся адмиралу Нимицу, рассчитывал, что это сделает адмирал Кинкейд.

Хотя всякие упущения и допущения сыграли свою роль в войне на Тихом океане, не следует оставлять без внимания и тот факт, что после нападения на Перл-Харбор и потери Уэйка, Гуама и Филиппин Америка не проиграла ни одной кампании на Тихом океане. Таких результатов нельзя было бы добиться, если бы основные планы не были правильными и если бы они не осуществлялись разумно и энергично. Случаи проявления индивидуального героизма и преданности долгу были многочисленны. Наши офицеры на всех уровнях командования должны были проявлять не менее чем блестящие командирские способности, чтобы добиваться побед, которые наши войска одерживали над одним из самых фанатичных и решительных противников в истории. Обнаруживая ошибку в проведении какой-либо одной операции, следует помнить о ней.

Приложение I

Теоремы стратегии

1. Генеалогия авианосца

Первенцы

Авианосец родился в Англии в процессе поисков средств борьбы с дирижаблями над Северным морем. Гидросамолеты не справлялись с этой задачей из-за своей требовательности к состоянию моря при взлете и посадке. Оставалось поднять самолеты с корабля. Выбор корабля для экспериментов проходил по принципу – кого не жалко. Не жалко было «белых слонов» (легких линейных крейсеров адмирала Фишера): Битти после Ютландского боя категорически отказался включить их в состав Гранд Флита. Поэтому было решено устроить на «Furious» полетную палубу. Палубу строили по частям. Первой, летом 1917 года, была оборудована взлетная платформа в носовой части. Сухопутные самолеты взлетали с нее отлично, но терять их каждый раз было обидно. Вспомнив о полетах Ю. Эли 1912 года, устроили на корабле посадочную палубу позади надстройки и объявили его способным принимать самолеты. В первом боевом походе, летом 1918, выяснилось, что это не так – мешают вихревые потоки от трубы и мачты в центре корабля. Пока шли все эти переделки, в октябре 1918 вступил в строй первый гладко-палубный авианосец «Argus». Полученные в ходе экспериментов данные показывали, что любой крупный корабль относительно легко может быть переделан в авианосец. Оставалось одно: понять, какую пользу авианосцы могут принести флоту.По мнению одних офицеров, авианосцы должны были взаимодействовать с главными силами флота. Задачей авианосца в этом случае было обеспечивать линкорам воздушную разведку и истребительное прикрытие. Другие предсказывали авианосцу будущность рейдера: палубные самолеты должны были обнаруживать суда, а авианосец – топить их артиллерийским огнем. В способность палубных самолетов уничтожать боевые корабли противника не верил никто, кроме некоторых летчиков.

Учитывая значение, придававшееся в то время линейным кораблям, можно было предполагать, что авианосец еще долго останется в ранге вспомогательного корабля, исполняя извечную мечту командующего – заглянуть за горизонт миль на 100.

В соответствии с этой концепцией в конце двадцатых годов были заложены «Hermes» (Англия) и «Хошо» (Япония). Это были небольшие, умеренно быстроходные, небронированные корабли с 20-25 самолетами. Они послужили родоначальниками легких авианосцев Второй Мировой войны.

Нежеланные дети

В 1922 году планы моряков и кораблестроителей были спутаны Большой Политикой. Вашингтонское соглашение погубило на стапелях и кульманах новейшие линейные корабли и крейсеры. Разборка на лом угрожала уже почти готовым кораблям. В поисках спасения уже вложенных в эти.гиганты огромных денег вспомнили об экспериментах с «Furious». В результате началась перестройка линкоров и линейных крейсеров в авианосцы. Целью этих работ было не получение корабля для определенных целей, а именно спасение от уничтожения материальных средств – корпуса и механизмов – с минимальными затратами. Так появились «Lexington» и «Saratoga» в США, «Акаги» и «Кага» в Японии, «Courageous», «Glorious» и «Eagle» в Англии, «Beam» во Франции. В результате моряки получили корабли, которых они не просили и назначение которых было им совершенно непонятно. Для ведения разведки авиагруппы этих кораблей были излишне велики, скорости хода превышали, как правило, эскадренную скорость главных сил флота. Живучесть новых кораблей, набитых авиационным бензином и боеприпасами, представлялась катастрофически низкой. Единственное серьезное оружие самолета – авиационная торпеда – была еще маломощной и ненадежной. Вооруженный ею самолет в случае аварии при взлете мог представлять большую опасность для своего носителя. Расходы на содержание авианосцев пробивали в тощих послевоенных бюджетах ВМС изрядные бреши. Приведенные выше причины могли бы отсрочить появление больших авианосцев на десятки лет. Но корабли уже строились, и протестовать был поздно.Не удивительно, что у адмиралов перспектива появления новых авианосцев восторга не вызвала. Стремясь избавить свои соединения от этой обузы, они потребовали установки на авианосцы тяжелой артиллерии. Логика была следующая: этот корабль совершенно для нас бесполезен, так пусть не отвлекает для своего охранения «нормальные» корабли. Появление на авианосцах 8-дюймовых орудий, понятно, не способствовало увеличению численности их авиагрупп и размеров ангаров. В результате корабли получились большими, дорогими и недостаточно эффективными.

Парадоксально, но основное значение этих кораблей состоит в том, что они своим появлением вынудили авиаконструкторов заняться разработкой палубной ударной авиации, а стратегов – вопросами ее применения. Поскольку отправить новенькие корабли на металлолом было нельзя, следовало найти им работу. Не пользуясь особой любовью высших чинов, они же и послужили полигоном для экспериментов в этой области.

В целом эти «авианосцы поневоле» можно считать побочным порождением трагически оборвавшейся линии развития линейных крейсеров. Из-за очевидных недостатков получившихся кораблей она прервалась и была забыта, казалось, навсегда...

Ситуация повторилась во время Второй Мировой войны. Убедившись в эффективности авианосцев, американцы захотели иметь их сразу много и дешево. Для этого, по инициативе президента Рузвельта, были перестроены в авианосцы 9 недостроенных крейсеров – получился «Independence». Они унаследовали «родовой признак» своих предков: малую для своего водоизмещения авиагруппу.

Японцы после Мидуэя пошли дальше и начали переделывать в авианосцы все подряд – от линкора в высокой степени готовности до сухогруза. В результате к концу войны они имели много мелких авианосцев, большая часть которых была способна нести лишь истребители. Кроме того, был «Синано», авиагруппа которого должна была насчитывать... 40 самолетов (при водоизмещении в 70 000 т). Невозможность обеспечить эти корабли обученными пилотами превратила их в мишени для американской авиации. Деньги и ресурсы, потраченные на эти корабли, можно было использовать удачнее.

Первые законнорожденные авианосцы

Имея в своем распоряжении плавучие аэродромы, моряки искали им применение в деле уничтожения противника. В этом энтузиастам помогало то, что большие авианосцы были построены с запасом – «на вырост». Несмотря на бурное развитие авиации, корабли устаревали относительно медленно – построенные в 20-х годах, после модернизации они свободно принимали самолеты 40-х. Изменение же состава авиагруппы было несравненно проще, нежели замена артиллерийского вооружения линейного корабля. Появление в середине 30-х годов пикирующих бомбардировщиков и удачных торпедоносцев сделало палубную авиацию грозным оружием.Первыми это осознали (и сделали надлежащие выводы) японцы. Уступая своему противнику в количестве линейных кораблей, они интенсивнее других искали новые виды борьбы за господство на море и не оставили без внимания потенциальные возможности авиации еще в 20-е годы. Другим фактором, способствовавшим признанию авианосцев, был приход на должность морского министра адмирала Ямамото, проходившего в свое время службу на «Акаги» и влюбившегося в авианосцы. С этого момента японцы сосредоточили значительные усилия на строительстве новых авианосцев. Строительство велось как в рамках соглашений, так и в обход них. Параллельно шло создание самой эффективной в мире палубной авиации. Если с авиацией дело обстояло еще более или менее благополучно, то с авианосцами было тяжелее. «Акаги», «Кага» и «Хошо» «съели» 2/3 отведенного авианосцам водоизмещения, и два следующих авианосца («Хирю» и «Сорю») пришлось втискивать в оставшиеся 30 тысяч тонн. Результатом этого стал отказ от бронирования и соответственно снижение живучести ради максимальной численности авиагруппы. За первыми последовали «Секаку» и «Дзуйкаку», большие по водоизмещению (договорные ограничения уже были отброшены), но по-прежнему с небронированными полетными палубами.

Правительство США в 30-е годы рассматривало строительство авианосцев как средство преодоления промышленного кризиса. Постройка авианосца позволяла загрузить промышленность, создавала рабочие места. Все строящиеся авианосцы были ударными, поскольку американцев привлекала возможность обеспечить максимальное количество самолетов на единицу водоизмещения. О пониженной боевой живучести, видимо, особенно не задумывались. В руководстве флота все еще не верили в возможность авиации топить боевые корабли. Авианосцы предназначались скорее для борьбы с многочисленными японскими объектами на Тихоокеанских островах, чем для поддержания господства на море. Стремление повысить ударную мощь авиагруппы и автономность в ущерб защищенности корабля наблюдалась у американцев и в дальнейшем.. Они предпочитали создавать усиленное ПВО над соединением уязвимых авианосцев усилению бронирования, хотя это приводило к весьма спорным результатам.

Авианосец для Атлантики

Авторы идеи авианосца – англичане – после длительных размышлений пошли своим путем. После завершения работ по перестройке в авианосцы легких линейных крейсеров и «Eagle» они удерживали первое место в мире по численности кораблей этого класса и до второй половины 30-х годов новых не закладывали. Однако построенный в 1937 году «Ark Royal» дал начало новому типу авианосцев. Новинка – бронированная полетная палуба – обеспечивала высокую боевую живучесть. За это пришлось заплатить некоторым снижением автономности. Так как корабли предназначались для борьбы с немецким флотом в Северной Атлантике или с итальянским в Средиземном море (вблизи как своих баз снабжения, так и авиационных баз противника), решение представляется идеальным. В целом сочетание получилось удачным, и за первым кораблем последовала серия из б единиц по улучшенному проекту.Бронированные полетные палубы должны были иметь и недостроенные немецкие и французские авианосцы.

В СССР велись эскизные проработки по перестройке линейного крейсера и проекту легкого авианосца, но развития они не получили.

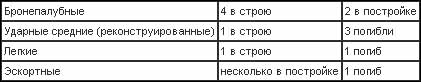

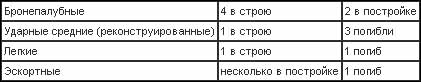

Статистика и состояние

В 1941 году в мире не было единой системы классификации авианосцев. Англичане, обладатели самой пестрой коллекции, делили их на просто авианосцы и конвойные, аналогичной была и советская классификация. Американцы и японцы разделяли тяжелые, легкие и конвойные авианосцы. При этом японцам приходилось числить в одном классе «Хирю» и «Хошо». В данной статье используется деление авианосцев на 3 группы по численности авиагруппы и 2 – по конструкции палубы и ангара. Тяжелыми именуются авианосцы с авиагруппой более 60 машин, средними – от 30 до 60, легкими – менее 30. Корабли с небронированной полетной палубой и ангаром-надстройкой в данной статье именуются ударными, а имеющие бронированную полетную палубу – бронепалубными. Эту классификацию не следует путать с принятой в США.В конце 1941 года в мире сложилась следующая ситуация:

Англия