Страница:

ночью сквозь туман при свете фонарясвалку металлолома.

Иными словами в 2000 г., были опубликованы только те фрагменты подводных съёмок, которые ничего не позволяют сказать об общей картине разрушений.

Не имея же представления об общей картине разрушений, своеобразно характеризующихименно затонувший “Курск”, невозможно сделать и обоснованные выводы о причинах, вызвавших повреждения корпуса, конструкций и механизмов корабля, под воздействием которых он погиб.

Подобные картины: валяющиеся баллоны высокого давления, согнутые и разорванные тяги каких-то корабельных устройств, разбитое остекление в ограждении рубок подводных лодок и т.п.,- можно было увидеть и зрелищно отснять хоть днём (в выходные), хоть ночью в двух автобусных остановках от станции метро “Автово” в Ленинграде на кладбище кораблей в Угольной гавани, когда там производилась примитивная (при помощи автогена, зубила и молотка и ненормативного лексикона) и потому неэффективная разделка на металл списанных подводных лодок и других кораблей и судов

[149].

Очень многие россияне посмотрели фильм “Титаник” Дж.Кэмерона. Подводные съёмки затонувшего “Титаника” в этом фильме производились с двух подводных аппаратов “Мир”, работу которых в ходе съёмок тоже обеспечивал “Мстислав Келдыш”. Воспоминание о подводных съёмках на “Титанике” в их сопоставлении с приведёнными кадрами разрушений “Курска” убеждают в том, что в действительности телепоказ представлял собой акцию по сокрытию информации о причинах происшедшего, осуществлённую под видом предоставления информации о происшедшем.

Почти год спустя после этого, 17 октября 2001 г., научно-исследовательское судно “Академик Мстислав Келдыш” вернулось в Калининград из очередной экспедиции. На сей раз целью экспедиции был осмотр и киносъёмка на дне германского линкора “Бисмарк”, потопленного в мае 1941 г. в Атлантике флотом Великобритании. Сообщение об этом и фрагменты этих съёмок прошли в одном из выпусков новостей по возвращении корабля из экспедиции. Они тоже говорят о том, что технические возможности позволяют снять и показать больше и лучше, чем это представлено на приведённых выше фотографиях фрагментов носовой оконечности “Курска” после происшедшей катастрофы.

Но это общие слова выражения неудовольствия, которые приводят к вопросу:

А что именно надо показать, чтобы это было характерно именно для катастрофы “Курска” и позволило бы судить о её причинах и характере не только экспертам, но и обществу?

Ответ на этот вопрос простой:

Необходимо показать периметр, на котором уцелевшие в катастрофе корпусные конструкции переходят в искорёженный металл и опустошённое пространство. Если взрыв внутренний, то по всему периметру все края уцелевших фрагментов конструкций будут загнуты наружу; если взрыв только наружный, то всё будет загнуто вовнутрь; если наружный взрыв повлёк за собой более мощный внутренний взрыв собственного боезапаса корабля, то следы наружного сохранятся на фоне разрушений, вызванных внутренним взрывом, как фрагменты каких-то конструкций, загнутые вовнутрь.

Так причины гибели линкора “Новороссийск”, о чём говорилось ранее, во многом характеризует именно периметр, на котором уцелевшие конструкции переходят в искорёженный металл и опустошённое пространство.

По виду выступающей над водой части

периметра зоны разрушенийлюбому человеку, имеющему представление о «сопромате» (как о механике деформации и разрушения упругого тела под воздействием статической или динамической нагрузки) и о механике жидких и газовых сред (т.е. практически любому инженеру-механику), ясно, что взрыв был наружный; и он произошёл если не на поверхности корпуса корабля, то в непосредственной близости от неё, поскольку не видно следов разрушений, произведённых обширным фронтом сформировавшейся ударной волны.

По виду выступающей над водой части

периметра зоны разрушенийлюбому человеку, имеющему представление о «сопромате» (как о механике деформации и разрушения упругого тела под воздействием статической или динамической нагрузки) и о механике жидких и газовых сред (т.е. практически любому инженеру-механику), ясно, что взрыв был наружный; и он произошёл если не на поверхности корпуса корабля, то в непосредственной близости от неё, поскольку не видно следов разрушений, произведённых обширным фронтом сформировавшейся ударной волны.

Но из всех представленных фотографий разрушений в носовой оконечности затонувшего “Курска”, только одна (вторая в первом ряду) показывает фрагмент периметра зоны разрушений: район, где прочный корпус и вводы в него каких-то кабелей видны вследствие того, что сорван лёгкий корпус (уцелевшие фрагменты лёгкого корпуса видны как узкая полоска вдоль левого края фотографии).

То есть весь периметр - граница перехода «уцелевшее - разрушенное и снесённое» - тайна от обществапри всей показной гласности расследования причин и характера развития катастрофы и чуть ли не насильственном предоставлении журналистам информации руководителем Госкомиссии И.Клебановым и руководителем бюро-проектант “Рубин” И.Спасским. И соответственно этому те фрагменты подводных видеосъёмок носовой оконечности АПЛ “Курск”, на которых был запечатлён периметр зоны разрушений, целенаправленно утаиваются на протяжении двух лет без малого, в то время как И.Клебанов и И.Спасский произносят всякие слова о ходе расследования и высказывают разного рода предположения о военно-технической первопричине и динамке развития катастрофы.

То же касается и обломков пресловутого торпедного аппарата, в котором находилась и взорвалась якобы роковая торпеда “Курска”: его ни в натуре, ни на фотографиях не видел никто, кроме экспертов и других людей, причастных непосредственно к работам с ним связанным. Похоже, что демонстрация обломков аппарата отложена на завершение расследования, поскольку, по-видимому, именно им предназначена роль неоспоримого козыря в убеждении общественности в истинности слов Госкомиссии: в аппарате взорвалась торпеда, что и повлекло гибель лодки.

Однако это - плохой “козырь”. Ясно, что если на борту “Курска” взорвались торпеды и при этом какие-то торпеды взорвались в торпедных аппаратах, то некоторые торпедные аппараты будут искорёжены соответствующим образом: т.е. внешний вид их обломков будет соответствовать этой версии катастрофы, избранной Госкомиссией - по каким-то политическим мотивам -для научно-технического обоснования в общественном мненииистинности именно её.

Но чтобы согласиться с тем, что именно взрыв одной из торпед в аппарате послужил технической первопричиной гибели корабля, сначала всё же следует посмотреть на периметр зоны разрушений в том виде, в каком он был на дне Баренцева моря до начала работ по отделению обломков носовой оконечности от остального корпуса “Курска”.Пока же периметр области разрушений утаивается, то все разговоры про взрыв аварийной торпеды в аппарате, повлекший множественные взрывы торпед в первом отсеке, - ничего не говорят о том, что произошло на самом деле, а представляют собой ни к чему, - кроме неверия Госкомиссии всякого умного человека, - не обязывающий безответственный трёп членов этой Госкомиссии

[150] .

Из желания не показывать периметр области разрушений проистекало и предложение не поднимать “Курск”, а объявить место его гибели официально «воинским захоронением». Но когда корабль всё же был поднят, то высшие чины ВМФ заявили, что к “Курску” в доке (кроме персонала самого плавучего дока) будут допущены только эксперты Госкомиссии, следователи и эксперты Прокуратуры: дескать, показывать разрушения прочим гражданам России - неэтично по отношению к погибшим морякам и их памяти. Но на самом деле это было ни что иное, как стремление исключить саму возможность общественно-инициативного расследования, лишив общество достоверной информации о техническом состоянии корабля после катастрофы.

Соответственно такой ориентации на сокрытие причин гибели корабля, после всплытия дока с лодкой в Росляково было показано по телевидению и первое изображение повреждений “Курска”. Телезрителям показали следующий сюжет.

Высокие должностные чины обращены спинами к камере и лицами к лодке: слева - тогдашний командующий Северным флотом В.А.Попов; справа - Генеральный прокурор России В.Устинов. Стоя на стапель-палубе

[151]плавучего дока и глядя вверх на вмятину в борту с дыркой, которая чернеет в углу кадра, они обсуждают повреждение. Смысл их беседы (не дословно) свёлся к следующему:

- А при транспортировке не могли повредить? (В.Устинов)

- Нет, не могли… (В.А.Попов)

Потом выяснилось, что это было очередным шоу с целью заболтать ход расследования. Спустя некоторое время, когда внимание прессы сосредоточилось на обсуждении версий происхождения дырки, И.Клебанов поведал, что отверстие прорезали водолазы ещё в 2000 г., когда производилось первое инженерное обследование “Курска” на грунте по завершении спасательной операции: дескать, Госкомиссия заинтересовалась вмятиной и захотела получить образец металла из этой области. Это объяснение И.Клебанова для многих звучит как свидетельство о проверке версии столкновения. Но к проверке версии столкновения это не имеет ни малейшего отношения.

Дело в том, что лёгкий корпус “Курска” покрыт так называемой «резиной» - специальным покрытием толщиной несколько сантиметров, назначение которого не пропускать в море собственные шумы изнутри лодки и поглощать и рассеивать посылки гидролокаторов, ведущих поиск подводных лодок. Пластины этого покрытия при больших скоростях хода иногда отрываются сами, и потому поддержание его целостности - предмет особой заботы командиров при швартовке, взаимодействии лодки с буксирами и в повседневной эксплуатации. Но, как показывает фотография, «резина» в области вмятины цела, чего не могло быть после столкновения.

И всё-таки что-то на поверхности корпуса затонувшего “Курска” вызвало интерес Госкомиссии, вследствие чего кусок «резины» - именно из этого места -был вырезан вместе с металлическими конструкциями лёгкого корпуса, к которому он был приклеен. Далее мы ещё вернёмся к вопросам о том, что могло вызвать такой интерес Госкомиссии, и почему с её стороны последовал приказ извлечь это «нечто» с затонувшей лодки немедленно, не дожидаясь её подъёма в следующем году. С этим же связан и ответ на вопрос, почему для первого показа были выбраны именно эти кадры с обсуждением происхождения вмятины и дырки в её области.

То, что осталось за кадром в первом показе, через некоторое время в последующих репортажах из Росляково всё же предстало перед телезрителями.

На этих фотографиях видно, что вмятина непосредственно граничит с районом, где отсутствует лёгкий корпус и где может быть видно уцелевшее содержимое междукорпусного пространства. То есть в первом показе, где эта область осталась за кадром, было выражено обсуждавшееся ранее стремление скрыть от общественности внешний вид периметра области разрушений.Оно же выразилось и на правом кадре. В нём якобы отсутствующая на РТР цензура поместила надпись «Росляково. Мурманская область» не куда-нибудь на свободное место в области кадра, а именно на один из фрагментов попавшей в поле зрения камеры части периметра области разрушений. Эти фотографии также свидетельствуют, что собственно вмятина в лёгком корпусе не представляет собой ничего особо интересного в инженерно-следственном отношении, чтобы именно из неё брать образец металла.

В результате этого показа, В.Устинов и В.Попов, ранее обсуждавшие вопрос о происхождении то ли вмятины, то ли дырки в области вмятины, потеряли лицо.

Это нежелание показывать периметр области разрушений выразилось и на следующей фотографии.

На ней изображение оборвано справа границей кадра, проходящей по вмятине в правом борту и отверстию в её области. Что находится далее по направлению в нос, - пока ещё тайна от общества и известно только тем, кто непосредственно причастен к работам Госкомиссии и Прокуратуры по расследованию катастрофы.

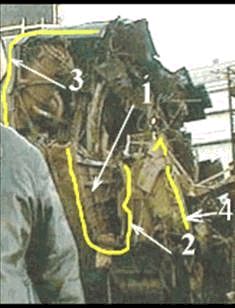

Теперь обратимся к серии фотографий, сделанных на стапель-палубе плавучего дока в посёлке Росляково после 25 октября 2001 г., показывающих виды района отделения носовой оконечности АПЛ “Курск” от корпуса корабля. На второй фотографии этой серии В.Устинов своей фигурой закрывает район вмятины в правом борту, хорошо видимый на обсуждавшемся ранее снимке, а по направлению в нос всё то, что волею цензуры осталось на приведённых нами ранее фотографиях за кадром, хорошо видно на фото 2 рядом с капюшоном В.Устинова над его левым плечом.

Фото 1

Фото 3

Серия этих фотографий интересна тем, что, во-первых, все они сняты с разных точек стапель-палубы и, во-вторых, в поле зрения камеры оказались одни и те же объекты. Вследствие этого одни и те же фрагменты корпуса и его повреждения видны с разных ракурсов, а вся совокупность фотографий даёт объёмное (трёхмерное) представление о характере каждого из них (объёмное тело или лист металла)и об их ориентации в пространстве и положении относительно друг друга.

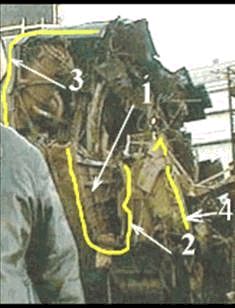

То, что представляет интерес в связи с рассматриваемой проблематикой, на фотографиях обведено нами контрастными по отношению к фону контурами и указано стрелками.

На первой фотографии нами отмечено два объекта.

Объект № 1 - вертикальная щель в левом борту (“Курск” сфотографирован со стороны отсутствующей носовой оконечности). Щель видна как чёрная полоса, контрастирующая с белым снегом, припорошившим лёгкий корпус в верхней его части. Этот щелевидный разрыв представляет собой видимый снаружи след первой попытки отделить разрушенную взрывами носовую оконечность от более или менее уцелевших конструкций корпуса корабля. Как сообщалось в ходе работ, попытка отделить разрушенную носовую оконечность завершилась заклиниванием цепной пилы в обломках корабля.

Вставка 2003 года

После публикации в 2002 г. настоящей работы в интернете, вышла в свет книга “Запас плавучести” (Петрозаводск, 2003 г., 372 страницы)

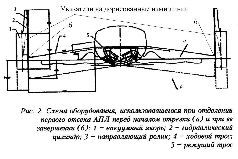

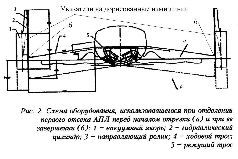

[152], автор которой - контр-адмирал в отставке Н.Г.Мормуль, в прошлом начальник Технического управления Северного флота. Ниже мы воспроизводим рис. 2 из его книги, на котором показана схема расположения оборудования при попытке отделения обломков носовой оконечности АПЛ “Курск” на грунте перед началом подъёма лодки.

Схема даёт общее представление о произведённой попытке. Поскольку её типографское качество оставляло желать лучшего, мы провели на ней две линии, обозначающие проводку ходового троса через конструкции вакуумных якорей и гидропрессов, поскольку в противном случае сноска № 3, указывающая в оригинале на «направляющий ролик», оказывается неуместной. Кроме того, мы добавили сноску № 6, указывающую ещё на два направляющих ролика ходового троса. Правый и левый гидропрессы, работая в противофазе, обеспечивали натяжение и возвратно-поступательное горизонтальное движение правого и левого ходовых тросов вместе с режущим инструментом (втулки с напылением абразива карбида вольфрама, надетые на трос, концы которого соединены с концами ходовых тросов). А вакуумные якоря (за счёт возникновения силы гидравлического присоса, аналогично тому, как вантус присасывается к раковине) позволяли прессам создавать вертикально направленную вниз силу, прижимавшую режущие элементы к обломкам “Курска” и продвигать эту «пилу» вниз по мере перерезания конструкций корпуса.

Схема даёт общее представление о произведённой попытке. Поскольку её типографское качество оставляло желать лучшего, мы провели на ней две линии, обозначающие проводку ходового троса через конструкции вакуумных якорей и гидропрессов, поскольку в противном случае сноска № 3, указывающая в оригинале на «направляющий ролик», оказывается неуместной. Кроме того, мы добавили сноску № 6, указывающую ещё на два направляющих ролика ходового троса. Правый и левый гидропрессы, работая в противофазе, обеспечивали натяжение и возвратно-поступательное горизонтальное движение правого и левого ходовых тросов вместе с режущим инструментом (втулки с напылением абразива карбида вольфрама, надетые на трос, концы которого соединены с концами ходовых тросов). А вакуумные якоря (за счёт возникновения силы гидравлического присоса, аналогично тому, как вантус присасывается к раковине) позволяли прессам создавать вертикально направленную вниз силу, прижимавшую режущие элементы к обломкам “Курска” и продвигать эту «пилу» вниз по мере перерезания конструкций корпуса.

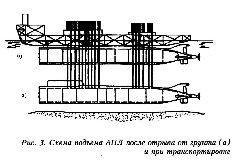

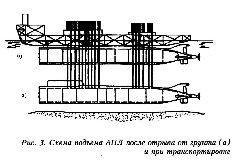

Чтобы не возвращаться к вопросу о подъёме “Курска” в дальнейшем, мы воспроизводим и рис. 3 из книги “Запас плавучести”. На нём показана схема отрыва “Курска” от грунта системой тросов, выбираемых гидравлическими домкратами, установленными на подъёмно-транспортной барже “Giant-4” (положение, отмеченное на схеме как «а») и транспортировки лодки на подвеске под днищем этой баржи (положение, отмеченное на схеме как «б»). В корпусе баржи была сделана специальная ниша, в которую вошло ограждение рубки “Курска”, что позволило уменьшить осадку системы до величины, позволившей ввести в док связку «баржа-лодка».

Далее продолжение текста 2002 года.

Далее продолжение текста 2002 года.

* *

И поскольку со щелевым разрывом лёгкого корпуса в левом борту связаны другие видимые на фотографиях особенности уцелевших конструкций, о чём речь пойдёт далее, то совсем не похоже на то, что щелевидный разрыв в левом борту - результат сдвиговых деформаций и разрыва обшивки, а также и разрушения конструкций набора лёгкого корпуса во время удара о грунт

[153] тонущей лодки с разрушенной взрывами носовой оконечностью.

Объект, обозначенный как № 2 на фото 1, отмечен и на трёх других фотографиях (на фото 4 в правом нижнем углу снимка от него виден маленький кусочек, на который указывает стрелка).

Об этом объекте можно сказать следующее:

· Если соотноситься с поперечным сечением корабля, то объект № 2 расположен в районе, где находятся шпангоуты прочного корпуса. Один из шпангоутов прочного корпуса виден за ним на всех фотографиях (это кольцо Г- либо Т-образного поперечного сечения, охватывающее прочный корпус).

· Судя по фотографиям, в поперечном сечении этот объект тоже представляет собой Г- либо Т-образный профиль (обращённая к камере горизонтальная полка профиля хорошо видна на всех снимках), что тоже соответствует предположению о том, что он - один из шпангоутов прочного корпуса.

· Вертикальная ножка этого Г- или Т-образного профиля, как видно из совокупности разных ракурсов снимков (и особенно на фото 1 и фото 2), лежит в плоскости, перпендикулярной продольной оси лодки, т.е. в плоскости одного из шпангоутных сечений.

· Этотпредположительно шпангоутутратил целостность - шпангоутное кольцо разорвано, и другие его части на фотографиях не видны.

· В той его части, что видна на фотографиях, отсутствует примыкание профиля этогопредположительно шпангоутак поверхности прочного корпуса.

· В месте его расположения прочный корпус снесён на протяжении одной - двух шпаций

[154], хотя обломок шпангоута сохранился на своём месте.

· Изгиб этогопредположительно шпангоутане совпадает с кривизной поверхности прочного корпуса в этом районе (фото 3) - обломок шпангоута загнут по направлению вовнутрь прочного корпуса

[155].

Всё запечатлённое на приведённых выше фотографиях даёт основания полагать, что к моменту начала отделения на грунте носовой оконечности повреждения правого и левого бортов были разными по своей тяжести, а их локализация в этом в этом районе носила достаточно ярко выраженный несимметричный относительно диаметральной плоскости (т.е. относительно продольной вертикальной плоскости симметрии корабля при отсутствии у него крена) характер:

· по левому борту по направлению в нос от вертикального щелевидного разреза конструкций лёгкого корпуса перед первым ракетным контейнером левого борта (объект № 1, о котором шла речь при обсуждении фото 1 рассматриваемой серии) сохранились конструкции набора и обшивка лёгкого корпуса на протяжении примерно 4 метров;

· по правому борту первый ракетный контейнер обнажён, и отсутствует вся обшивка лёгкого корпуса в верхней его части вместе с несущими её конструкциями набора по направлению в корму почти что до переборки, разделяющей в междукорпусном пространстве балластные цистерны в районе, где расположен второй ракетный контейнер.

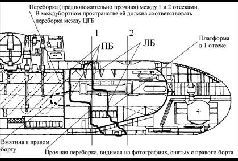

Но это - тоже слова. Однако на основании этих фотографий можно соотнести разрушения, видимые в районе фактического отделения носовой оконечности, с продольным разрезом АПЛ “Курск”, представленным на рис. 5 в главе 6.

Поскольку о характере разрушений носовой оконечности далее в нос от контура её фактического отрыва у нас информации нет

[156], то с учётом этого обстоятельства получилась картина, характеризующая только ту часть корпуса “Курска”, что была поставлена в док. На построенной таким путём ниже приводимой схеме цифрой «1» обозначена плоскость поперечного сечения, по которому в соответствии с проектом подъёма корабля, судя по оставшимся следам, предполагалось отделить обломки носовой оконечности от корпуса.

Положение плоскости «1» относительно элементов конструкции лодки определено на схеме достаточно точно:

· во-первых,по расположению вертикального щелевидного разрыва лёгкого корпуса в левом борту (отмечен на фото 1 как объект № 1) относительно первой (при отсчёте с носа) пары ракетных контейнеров (на продольном разрезе их проекции на диаметральную плоскость показаны наклонными пунктирными прямоугольниками с закруглёнными торцами-крышками) и,

· во-вторых,по положению поперечного разреза (его контур, видимый с правого борта, обозначен выноской с цифрой 2 на фрагменте фото 2, помещённом ниже), обнажившего носовую переборку трюма (либо прочной цистерны в междукорпусном пространстве), расположенного под первой платформой (самой нижней палубой)в первом отсеке (переборка, явно прочная, подкреплённая набором, обозначена на фотографии выноской с цифрой 1). Платформа и переборка трюма (либо прочной цистерны) указаны на схеме отделения обломков носовой оконечности.

Вертикальный щелевидный разрыв в лёгком корпусе на левом борту и поперечный разрез, не доходящий до днищевых конструкций и киля, видимый с правого борта на фото 2 (с В.Устиновым - его левое плечо и край капюшона видны на фотографии слева), являются свидетельством того, что попытка отделить носовую оконечность по плоскости «1» с помощью цепной пилы (раскреплённой на двух вакуумных якорях, расположенных по обоим бортам затонувшего “Курска”) завершилась неудачей.

Эта “неудача” не позволила оставить на дне вместе с обломками носовой оконечности периметр зоны разрушенийи тем самым полностью скрыть его от взоров “непосвящённых” в таинства “расследования”.

[157]

На этой же фотографии выноской с цифрой 3 помечен фрагмент периметра сохранившихся конструкций лёгкого корпуса по правому борту. Как видно на этой фотографии, а также и на четвёртой фотографии (где крупным планом показан ракетный контейнер), отсутствующие фрагменты конструкций лёгкого корпуса, которые должны закрывать ракетный контейнер, отделены по линиям, совпадающим с направлением элементов набора лёгкого корпуса. Иначе говоря, вертикальный фрагмент периметра в этом районе совпадает с направлением шпангоутов, а горизонтальный - с направлением стрингеров

[158]и представляет собой край подъёмного щита, закрывающего первую пару ракетных контейнеров правого борта (на рис. 4 они указаны под названием «люки пусковых установок ракетного комплекса “Гранит”», а на фото 1 все аналогичные щиты на левом борту подняты в вертикальное положение для обеспечения выгрузки ракет из контейнеров). Кромки периметра в этом районе - ровные: без загибов и рваных краёв.

Это обстоятельство указывает на то, что конструкции лёгкого корпуса (а возможно и некоторые конструкции прочного корпуса) в этом районе вырезаны вместе с соответствующим фрагментом периметра области разрушений. При этом шпангоут, вдоль которого произведено отделение фрагментов лёгкого корпуса, хорошо виден на фото 4 (здесь же из-за табло с надписью NTVRU.com проглядывает один из отслоившихся листов «резины» противоакустического покрытия, что даёт представление о его толщине). Надо полагать, что это изъятие неких значимых фрагментов периметра области разрушений было произведено водолазами (также как и вырез в области вмятины на правом борту) ещё до подъёма “Курска” и постановки его в док.

Выноской с цифрой 4 на этом же фото отмечена носовая поперечная кромка фрагмента прочного корпуса, уцелевшего после внутреннего взрыва, происшедшего в первом отсеке. Это нижняя часть одной из его обечаек

[159]. Ровный характер кромки - результат того, что внутренний взрыв разорвал в этом районе прочный корпус по сварочному шву. Конструкции лёгкого корпуса по правому борту, которые расположены в корму от плоскости этого поперечного сечения, отсутствуют (скорее всего, они утрачены вследствие взрыва), хотя по левому борту аналогичные конструкции лёгкого корпуса сохранились.

Теперь вернёмся к схеме носовой оконечности. На ней жирным контуром неправильной формы с выносками, обозначенными «ПБ» и «ЛБ», показаны приблизительно

Иными словами в 2000 г., были опубликованы только те фрагменты подводных съёмок, которые ничего не позволяют сказать об общей картине разрушений.

Не имея же представления об общей картине разрушений, своеобразно характеризующихименно затонувший “Курск”, невозможно сделать и обоснованные выводы о причинах, вызвавших повреждения корпуса, конструкций и механизмов корабля, под воздействием которых он погиб.

Подобные картины: валяющиеся баллоны высокого давления, согнутые и разорванные тяги каких-то корабельных устройств, разбитое остекление в ограждении рубок подводных лодок и т.п.,- можно было увидеть и зрелищно отснять хоть днём (в выходные), хоть ночью в двух автобусных остановках от станции метро “Автово” в Ленинграде на кладбище кораблей в Угольной гавани, когда там производилась примитивная (при помощи автогена, зубила и молотка и ненормативного лексикона) и потому неэффективная разделка на металл списанных подводных лодок и других кораблей и судов

[149].

Очень многие россияне посмотрели фильм “Титаник” Дж.Кэмерона. Подводные съёмки затонувшего “Титаника” в этом фильме производились с двух подводных аппаратов “Мир”, работу которых в ходе съёмок тоже обеспечивал “Мстислав Келдыш”. Воспоминание о подводных съёмках на “Титанике” в их сопоставлении с приведёнными кадрами разрушений “Курска” убеждают в том, что в действительности телепоказ представлял собой акцию по сокрытию информации о причинах происшедшего, осуществлённую под видом предоставления информации о происшедшем.

Почти год спустя после этого, 17 октября 2001 г., научно-исследовательское судно “Академик Мстислав Келдыш” вернулось в Калининград из очередной экспедиции. На сей раз целью экспедиции был осмотр и киносъёмка на дне германского линкора “Бисмарк”, потопленного в мае 1941 г. в Атлантике флотом Великобритании. Сообщение об этом и фрагменты этих съёмок прошли в одном из выпусков новостей по возвращении корабля из экспедиции. Они тоже говорят о том, что технические возможности позволяют снять и показать больше и лучше, чем это представлено на приведённых выше фотографиях фрагментов носовой оконечности “Курска” после происшедшей катастрофы.

Но это общие слова выражения неудовольствия, которые приводят к вопросу:

А что именно надо показать, чтобы это было характерно именно для катастрофы “Курска” и позволило бы судить о её причинах и характере не только экспертам, но и обществу?

Ответ на этот вопрос простой:

Необходимо показать периметр, на котором уцелевшие в катастрофе корпусные конструкции переходят в искорёженный металл и опустошённое пространство. Если взрыв внутренний, то по всему периметру все края уцелевших фрагментов конструкций будут загнуты наружу; если взрыв только наружный, то всё будет загнуто вовнутрь; если наружный взрыв повлёк за собой более мощный внутренний взрыв собственного боезапаса корабля, то следы наружного сохранятся на фоне разрушений, вызванных внутренним взрывом, как фрагменты каких-то конструкций, загнутые вовнутрь.

Так причины гибели линкора “Новороссийск”, о чём говорилось ранее, во многом характеризует именно периметр, на котором уцелевшие конструкции переходят в искорёженный металл и опустошённое пространство.

Но из всех представленных фотографий разрушений в носовой оконечности затонувшего “Курска”, только одна (вторая в первом ряду) показывает фрагмент периметра зоны разрушений: район, где прочный корпус и вводы в него каких-то кабелей видны вследствие того, что сорван лёгкий корпус (уцелевшие фрагменты лёгкого корпуса видны как узкая полоска вдоль левого края фотографии).

То есть весь периметр - граница перехода «уцелевшее - разрушенное и снесённое» - тайна от обществапри всей показной гласности расследования причин и характера развития катастрофы и чуть ли не насильственном предоставлении журналистам информации руководителем Госкомиссии И.Клебановым и руководителем бюро-проектант “Рубин” И.Спасским. И соответственно этому те фрагменты подводных видеосъёмок носовой оконечности АПЛ “Курск”, на которых был запечатлён периметр зоны разрушений, целенаправленно утаиваются на протяжении двух лет без малого, в то время как И.Клебанов и И.Спасский произносят всякие слова о ходе расследования и высказывают разного рода предположения о военно-технической первопричине и динамке развития катастрофы.

То же касается и обломков пресловутого торпедного аппарата, в котором находилась и взорвалась якобы роковая торпеда “Курска”: его ни в натуре, ни на фотографиях не видел никто, кроме экспертов и других людей, причастных непосредственно к работам с ним связанным. Похоже, что демонстрация обломков аппарата отложена на завершение расследования, поскольку, по-видимому, именно им предназначена роль неоспоримого козыря в убеждении общественности в истинности слов Госкомиссии: в аппарате взорвалась торпеда, что и повлекло гибель лодки.

Однако это - плохой “козырь”. Ясно, что если на борту “Курска” взорвались торпеды и при этом какие-то торпеды взорвались в торпедных аппаратах, то некоторые торпедные аппараты будут искорёжены соответствующим образом: т.е. внешний вид их обломков будет соответствовать этой версии катастрофы, избранной Госкомиссией - по каким-то политическим мотивам -для научно-технического обоснования в общественном мненииистинности именно её.

Но чтобы согласиться с тем, что именно взрыв одной из торпед в аппарате послужил технической первопричиной гибели корабля, сначала всё же следует посмотреть на периметр зоны разрушений в том виде, в каком он был на дне Баренцева моря до начала работ по отделению обломков носовой оконечности от остального корпуса “Курска”.Пока же периметр области разрушений утаивается, то все разговоры про взрыв аварийной торпеды в аппарате, повлекший множественные взрывы торпед в первом отсеке, - ничего не говорят о том, что произошло на самом деле, а представляют собой ни к чему, - кроме неверия Госкомиссии всякого умного человека, - не обязывающий безответственный трёп членов этой Госкомиссии

[150] .

Из желания не показывать периметр области разрушений проистекало и предложение не поднимать “Курск”, а объявить место его гибели официально «воинским захоронением». Но когда корабль всё же был поднят, то высшие чины ВМФ заявили, что к “Курску” в доке (кроме персонала самого плавучего дока) будут допущены только эксперты Госкомиссии, следователи и эксперты Прокуратуры: дескать, показывать разрушения прочим гражданам России - неэтично по отношению к погибшим морякам и их памяти. Но на самом деле это было ни что иное, как стремление исключить саму возможность общественно-инициативного расследования, лишив общество достоверной информации о техническом состоянии корабля после катастрофы.

Соответственно такой ориентации на сокрытие причин гибели корабля, после всплытия дока с лодкой в Росляково было показано по телевидению и первое изображение повреждений “Курска”. Телезрителям показали следующий сюжет.

Высокие должностные чины обращены спинами к камере и лицами к лодке: слева - тогдашний командующий Северным флотом В.А.Попов; справа - Генеральный прокурор России В.Устинов. Стоя на стапель-палубе

[151]плавучего дока и глядя вверх на вмятину в борту с дыркой, которая чернеет в углу кадра, они обсуждают повреждение. Смысл их беседы (не дословно) свёлся к следующему:

- А при транспортировке не могли повредить? (В.Устинов)

- Нет, не могли… (В.А.Попов)

Потом выяснилось, что это было очередным шоу с целью заболтать ход расследования. Спустя некоторое время, когда внимание прессы сосредоточилось на обсуждении версий происхождения дырки, И.Клебанов поведал, что отверстие прорезали водолазы ещё в 2000 г., когда производилось первое инженерное обследование “Курска” на грунте по завершении спасательной операции: дескать, Госкомиссия заинтересовалась вмятиной и захотела получить образец металла из этой области. Это объяснение И.Клебанова для многих звучит как свидетельство о проверке версии столкновения. Но к проверке версии столкновения это не имеет ни малейшего отношения.

Дело в том, что лёгкий корпус “Курска” покрыт так называемой «резиной» - специальным покрытием толщиной несколько сантиметров, назначение которого не пропускать в море собственные шумы изнутри лодки и поглощать и рассеивать посылки гидролокаторов, ведущих поиск подводных лодок. Пластины этого покрытия при больших скоростях хода иногда отрываются сами, и потому поддержание его целостности - предмет особой заботы командиров при швартовке, взаимодействии лодки с буксирами и в повседневной эксплуатации. Но, как показывает фотография, «резина» в области вмятины цела, чего не могло быть после столкновения.

И всё-таки что-то на поверхности корпуса затонувшего “Курска” вызвало интерес Госкомиссии, вследствие чего кусок «резины» - именно из этого места -был вырезан вместе с металлическими конструкциями лёгкого корпуса, к которому он был приклеен. Далее мы ещё вернёмся к вопросам о том, что могло вызвать такой интерес Госкомиссии, и почему с её стороны последовал приказ извлечь это «нечто» с затонувшей лодки немедленно, не дожидаясь её подъёма в следующем году. С этим же связан и ответ на вопрос, почему для первого показа были выбраны именно эти кадры с обсуждением происхождения вмятины и дырки в её области.

То, что осталось за кадром в первом показе, через некоторое время в последующих репортажах из Росляково всё же предстало перед телезрителями.

На этих фотографиях видно, что вмятина непосредственно граничит с районом, где отсутствует лёгкий корпус и где может быть видно уцелевшее содержимое междукорпусного пространства. То есть в первом показе, где эта область осталась за кадром, было выражено обсуждавшееся ранее стремление скрыть от общественности внешний вид периметра области разрушений.Оно же выразилось и на правом кадре. В нём якобы отсутствующая на РТР цензура поместила надпись «Росляково. Мурманская область» не куда-нибудь на свободное место в области кадра, а именно на один из фрагментов попавшей в поле зрения камеры части периметра области разрушений. Эти фотографии также свидетельствуют, что собственно вмятина в лёгком корпусе не представляет собой ничего особо интересного в инженерно-следственном отношении, чтобы именно из неё брать образец металла.

В результате этого показа, В.Устинов и В.Попов, ранее обсуждавшие вопрос о происхождении то ли вмятины, то ли дырки в области вмятины, потеряли лицо.

Это нежелание показывать периметр области разрушений выразилось и на следующей фотографии.

На ней изображение оборвано справа границей кадра, проходящей по вмятине в правом борту и отверстию в её области. Что находится далее по направлению в нос, - пока ещё тайна от общества и известно только тем, кто непосредственно причастен к работам Госкомиссии и Прокуратуры по расследованию катастрофы.

Теперь обратимся к серии фотографий, сделанных на стапель-палубе плавучего дока в посёлке Росляково после 25 октября 2001 г., показывающих виды района отделения носовой оконечности АПЛ “Курск” от корпуса корабля. На второй фотографии этой серии В.Устинов своей фигурой закрывает район вмятины в правом борту, хорошо видимый на обсуждавшемся ранее снимке, а по направлению в нос всё то, что волею цензуры осталось на приведённых нами ранее фотографиях за кадром, хорошо видно на фото 2 рядом с капюшоном В.Устинова над его левым плечом.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Серия этих фотографий интересна тем, что, во-первых, все они сняты с разных точек стапель-палубы и, во-вторых, в поле зрения камеры оказались одни и те же объекты. Вследствие этого одни и те же фрагменты корпуса и его повреждения видны с разных ракурсов, а вся совокупность фотографий даёт объёмное (трёхмерное) представление о характере каждого из них (объёмное тело или лист металла)и об их ориентации в пространстве и положении относительно друг друга.

То, что представляет интерес в связи с рассматриваемой проблематикой, на фотографиях обведено нами контрастными по отношению к фону контурами и указано стрелками.

На первой фотографии нами отмечено два объекта.

Объект № 1 - вертикальная щель в левом борту (“Курск” сфотографирован со стороны отсутствующей носовой оконечности). Щель видна как чёрная полоса, контрастирующая с белым снегом, припорошившим лёгкий корпус в верхней его части. Этот щелевидный разрыв представляет собой видимый снаружи след первой попытки отделить разрушенную взрывами носовую оконечность от более или менее уцелевших конструкций корпуса корабля. Как сообщалось в ходе работ, попытка отделить разрушенную носовую оконечность завершилась заклиниванием цепной пилы в обломках корабля.

Вставка 2003 года

После публикации в 2002 г. настоящей работы в интернете, вышла в свет книга “Запас плавучести” (Петрозаводск, 2003 г., 372 страницы)

[152], автор которой - контр-адмирал в отставке Н.Г.Мормуль, в прошлом начальник Технического управления Северного флота. Ниже мы воспроизводим рис. 2 из его книги, на котором показана схема расположения оборудования при попытке отделения обломков носовой оконечности АПЛ “Курск” на грунте перед началом подъёма лодки.

Чтобы не возвращаться к вопросу о подъёме “Курска” в дальнейшем, мы воспроизводим и рис. 3 из книги “Запас плавучести”. На нём показана схема отрыва “Курска” от грунта системой тросов, выбираемых гидравлическими домкратами, установленными на подъёмно-транспортной барже “Giant-4” (положение, отмеченное на схеме как «а») и транспортировки лодки на подвеске под днищем этой баржи (положение, отмеченное на схеме как «б»). В корпусе баржи была сделана специальная ниша, в которую вошло ограждение рубки “Курска”, что позволило уменьшить осадку системы до величины, позволившей ввести в док связку «баржа-лодка».

* *

*

И поскольку со щелевым разрывом лёгкого корпуса в левом борту связаны другие видимые на фотографиях особенности уцелевших конструкций, о чём речь пойдёт далее, то совсем не похоже на то, что щелевидный разрыв в левом борту - результат сдвиговых деформаций и разрыва обшивки, а также и разрушения конструкций набора лёгкого корпуса во время удара о грунт

[153] тонущей лодки с разрушенной взрывами носовой оконечностью.

Объект, обозначенный как № 2 на фото 1, отмечен и на трёх других фотографиях (на фото 4 в правом нижнем углу снимка от него виден маленький кусочек, на который указывает стрелка).

Об этом объекте можно сказать следующее:

· Если соотноситься с поперечным сечением корабля, то объект № 2 расположен в районе, где находятся шпангоуты прочного корпуса. Один из шпангоутов прочного корпуса виден за ним на всех фотографиях (это кольцо Г- либо Т-образного поперечного сечения, охватывающее прочный корпус).

· Судя по фотографиям, в поперечном сечении этот объект тоже представляет собой Г- либо Т-образный профиль (обращённая к камере горизонтальная полка профиля хорошо видна на всех снимках), что тоже соответствует предположению о том, что он - один из шпангоутов прочного корпуса.

· Вертикальная ножка этого Г- или Т-образного профиля, как видно из совокупности разных ракурсов снимков (и особенно на фото 1 и фото 2), лежит в плоскости, перпендикулярной продольной оси лодки, т.е. в плоскости одного из шпангоутных сечений.

· Этот

· В той его части, что видна на фотографиях, отсутствует примыкание профиля этого

· В месте его расположения прочный корпус снесён на протяжении одной - двух шпаций

[154], хотя обломок шпангоута сохранился на своём месте.

· Изгиб этого

[155].

Всё запечатлённое на приведённых выше фотографиях даёт основания полагать, что к моменту начала отделения на грунте носовой оконечности повреждения правого и левого бортов были разными по своей тяжести, а их локализация в этом в этом районе носила достаточно ярко выраженный несимметричный относительно диаметральной плоскости (т.е. относительно продольной вертикальной плоскости симметрии корабля при отсутствии у него крена) характер:

· по левому борту по направлению в нос от вертикального щелевидного разреза конструкций лёгкого корпуса перед первым ракетным контейнером левого борта (объект № 1, о котором шла речь при обсуждении фото 1 рассматриваемой серии) сохранились конструкции набора и обшивка лёгкого корпуса на протяжении примерно 4 метров;

· по правому борту первый ракетный контейнер обнажён, и отсутствует вся обшивка лёгкого корпуса в верхней его части вместе с несущими её конструкциями набора по направлению в корму почти что до переборки, разделяющей в междукорпусном пространстве балластные цистерны в районе, где расположен второй ракетный контейнер.

Но это - тоже слова. Однако на основании этих фотографий можно соотнести разрушения, видимые в районе фактического отделения носовой оконечности, с продольным разрезом АПЛ “Курск”, представленным на рис. 5 в главе 6.

Поскольку о характере разрушений носовой оконечности далее в нос от контура её фактического отрыва у нас информации нет

[156], то с учётом этого обстоятельства получилась картина, характеризующая только ту часть корпуса “Курска”, что была поставлена в док. На построенной таким путём ниже приводимой схеме цифрой «1» обозначена плоскость поперечного сечения, по которому в соответствии с проектом подъёма корабля, судя по оставшимся следам, предполагалось отделить обломки носовой оконечности от корпуса.

Положение плоскости «1» относительно элементов конструкции лодки определено на схеме достаточно точно:

· во-первых,по расположению вертикального щелевидного разрыва лёгкого корпуса в левом борту (отмечен на фото 1 как объект № 1) относительно первой (при отсчёте с носа) пары ракетных контейнеров (на продольном разрезе их проекции на диаметральную плоскость показаны наклонными пунктирными прямоугольниками с закруглёнными торцами-крышками) и,

· во-вторых,по положению поперечного разреза (его контур, видимый с правого борта, обозначен выноской с цифрой 2 на фрагменте фото 2, помещённом ниже), обнажившего носовую переборку трюма (либо прочной цистерны в междукорпусном пространстве), расположенного под первой платформой (самой нижней палубой)в первом отсеке (переборка, явно прочная, подкреплённая набором, обозначена на фотографии выноской с цифрой 1). Платформа и переборка трюма (либо прочной цистерны) указаны на схеме отделения обломков носовой оконечности.

Вертикальный щелевидный разрыв в лёгком корпусе на левом борту и поперечный разрез, не доходящий до днищевых конструкций и киля, видимый с правого борта на фото 2 (с В.Устиновым - его левое плечо и край капюшона видны на фотографии слева), являются свидетельством того, что попытка отделить носовую оконечность по плоскости «1» с помощью цепной пилы (раскреплённой на двух вакуумных якорях, расположенных по обоим бортам затонувшего “Курска”) завершилась неудачей.

Эта “неудача” не позволила оставить на дне вместе с обломками носовой оконечности периметр зоны разрушенийи тем самым полностью скрыть его от взоров “непосвящённых” в таинства “расследования”.

[157]

На этой же фотографии выноской с цифрой 3 помечен фрагмент периметра сохранившихся конструкций лёгкого корпуса по правому борту. Как видно на этой фотографии, а также и на четвёртой фотографии (где крупным планом показан ракетный контейнер), отсутствующие фрагменты конструкций лёгкого корпуса, которые должны закрывать ракетный контейнер, отделены по линиям, совпадающим с направлением элементов набора лёгкого корпуса. Иначе говоря, вертикальный фрагмент периметра в этом районе совпадает с направлением шпангоутов, а горизонтальный - с направлением стрингеров

[158]и представляет собой край подъёмного щита, закрывающего первую пару ракетных контейнеров правого борта (на рис. 4 они указаны под названием «люки пусковых установок ракетного комплекса “Гранит”», а на фото 1 все аналогичные щиты на левом борту подняты в вертикальное положение для обеспечения выгрузки ракет из контейнеров). Кромки периметра в этом районе - ровные: без загибов и рваных краёв.

Это обстоятельство указывает на то, что конструкции лёгкого корпуса (а возможно и некоторые конструкции прочного корпуса) в этом районе вырезаны вместе с соответствующим фрагментом периметра области разрушений. При этом шпангоут, вдоль которого произведено отделение фрагментов лёгкого корпуса, хорошо виден на фото 4 (здесь же из-за табло с надписью NTVRU.com проглядывает один из отслоившихся листов «резины» противоакустического покрытия, что даёт представление о его толщине). Надо полагать, что это изъятие неких значимых фрагментов периметра области разрушений было произведено водолазами (также как и вырез в области вмятины на правом борту) ещё до подъёма “Курска” и постановки его в док.

Выноской с цифрой 4 на этом же фото отмечена носовая поперечная кромка фрагмента прочного корпуса, уцелевшего после внутреннего взрыва, происшедшего в первом отсеке. Это нижняя часть одной из его обечаек

[159]. Ровный характер кромки - результат того, что внутренний взрыв разорвал в этом районе прочный корпус по сварочному шву. Конструкции лёгкого корпуса по правому борту, которые расположены в корму от плоскости этого поперечного сечения, отсутствуют (скорее всего, они утрачены вследствие взрыва), хотя по левому борту аналогичные конструкции лёгкого корпуса сохранились.

Теперь вернёмся к схеме носовой оконечности. На ней жирным контуром неправильной формы с выносками, обозначенными «ПБ» и «ЛБ», показаны приблизительно