Иван Фотиевич Стаднюк

Максим Перепелица

СТО БЕД НА ОДНУ ГОЛОВУ

Но я с этим не согласен. Ну, действительно, Максим Перепелица – не как все хлопцы. Люблю я порассуждать, люблю везде первым быть. Нравится мне, когда я у всех на виду. Шутки всякие мне по душе. Так что в этом плохого? Почему же прозвали люди меня ветрогоном? И так прилипла ко мне эта дурная кличка, что даже на комсомольском собрании не стесняются обзывать ею Максима Перепелицу, если критикуют за поведение.

Но должен сказать, что критикуют за сущие пустяки. Подумаешь, яблоки обнес в садку деда Мусия! Или по-собачьи залаял среди ночи под окном тетки Явдохи. Так кто же не знает Мусия? Более сварливого деда во всей области не найти. А Явдоха? Это же явная спекулянтка! Она умеет наторговать денег даже за капустные листья, которыми масло обвертывает, когда несет на базар!

Посмеиваются надо мной в селе еще и потому, что не понимают толку в значках различных. Сдал я, например, нормы «Готов к труду и обороне». Привесил себе значок. А рядом с ним примостил значок альпиниста, который нашел в Виннице на вокзале. Так это ж в шутку – в честь того, что я раз в неделю покупаю себе дорогие папиросы «Казбек»!

Значки спортсменские дело, конечно, не пустяковое. Но это ничто по сравнению с тем, чего можно добиться на военной службе. Вот уйду в армию, там покажу себя! В Яблонивке еще увидят, каков есть Максим Перепелица!

Долго дожидался я этого счастливого дня. И вот он не за горами: завтра уезжаю служить в пехоту. Эх, быстрее бы завтрашний день! Быстрее бы военную форму надеть!

И тут случилось такое… Страшно даже подумать… Не видать мне армии, как ушей на своей дурной голове! И это Максиму Перепелице – первому парубку на всю Яблонивку!.. Нет, где же правда? Где совесть людская? Почему никто не беспокоится, что я могу не перенести этого?!

А произошло все вот как.

Сегодня на работу в колхоз я уже не ходил – по случаю отъезда. Раз так, решил пораньше выйти на гулянку. Ведь последний вечер в родном селе!..

Оделся во все новое, значки свои к пиджаку привинтил – и за порог. А хата наша стоит на пригорке, у всего села на виду. Осматриваюсь… Хороший вечер! По ту сторону Бродка (так наша речка называется) садится над лесом большое красное солнце. Такое красное!.. Прямо похоже на горящую бочку. И вроде в эту бочку полным-полно малинового сока налили. Катится бочка по небу и яркий сок расплескивает – на облака, на стены сельских хат, на сады яблонивские. Даже вода в Бродке не убереглась, не укрылась в тени кучерявых верб. И ее окрасил малиновый сок.

Да-а, красота какая вокруг. А вон в садку виднеется хата Маруси Козак. Во всем селе лучшей хаты нет! Еще бы. Там же моя Маруся живет!

Славная дивчина Маруся. Многие удивляются, как могла она полюбить такого хлопца, как я, – ветрогона и хвастуна. Но Маруся умеет разбираться в людях. Знает она цену Максиму Перепелице. Еще бы! Кто в селе лучше меня пляшет? Никто! А поет? Тоже. И не лентяй Максим. Работаю в колхозе исправно. В основном, конечно, исправно. Но дело не в этом.

Смотрю я на Марусину хату, на садок Марусин, и так в груди моей защемило! Должен я сегодня проститься с Марусей на три года. Не шутка – на три года! Дождется ли меня Маруся? Уж больно красивая она, и многие хлопцы засматриваются на нее. А вдруг не дождется?.. Не будет тогда мне жизни на белом свете без Маруси!

Задумался я крепко. Маруся, конечно, обещает ждать меня, даже честное комсомольское слово дала. Но три года!..

И тут вдруг пришла мне в голову одна смешная идея. Даже расхохотался я, – так мне весело стало от нее.

В основу своей идеи положил я проделку с обыкновенной тыквой. На Украине тыкву гарбузом называют. Растут они у нас всевозможных размеров и самых причудливых раскрасок. Огромные, продолговатые, как поросята, они бывают желтые или зеленые, белые или оранжевые, зеленые в желтую крапинку или желтые в зеленую крапинку. Словом, узорчатые на разный манер.

Добрый харч для скота эти гарбузы! Сырые, печеные или вареные, они по вкусу даже самой привередливой корове, не говоря о свиньях и другой скотине. А кто не пробовал поджаренных тыквенных семечек? Хороши! Без них даже самая малая вечеринка в Яблонивке не обходится.

Для разного дела гарбуз может пригодиться. Я, Максим Перепелица, когда еще хлопчиком был, не один раз выдалбливал из гарбуза лодку, корабль; или чем плохо усесться посреди огорода на большую гарбузину, точно на лошадь, раскачиваться и во всю мочь песни спивать?

И вот этот обыкновенный гарбуз решил я использовать в своих сердечных делах…

Когда-то в Яблонивке придерживались такого обычая. Если парень (а по-нашему – парубок) собирался жениться, он засылал к дивчине, которая ему полюбилась, сватов. Иногда и сам шел со сватами.

Сваты несли с собой буханку хлеба и, придя в хату невесты, клали хлеб на стол. Дивчина, если она согласна выйти замуж, ставила рядом свою буханку. Это значило, что дело на мази.

Ну, а если она не любила хлопца, не хотела стать его женой? Сказать об этом напрямик при всех как-то неловко. Тогда она бежала в погреб (а летом – на огород) и выбирала там гарбуз побольше. Затем вносила его в хату и клала на стол рядом с буханкой неудачливого жениха. Сваты и жених, завидев гарбуз, хватали свои шапки и пятились к порогу. Для них все становилось ясным… А на селе после этого начинались суды-пересуды.

Старинный это обычай. Сейчас его никто не придерживается. Теперь ведь другие женихи пошли, да и невесты не те. Прежде чем свататься к девушке, каждый парубок заранее заручается ее согласием.

Но бывают же девчата с характером козы! Никак с ней не сговоришься. Ни да ни нет хлопцу не скажет, а все хиханьки да хаханьки. Парень томится, мучается, а потом – была не была – идет свататься. И тут тебе – получай! Здоровенную гарбузину подносит дивчина, а если и не подносит, а просто отказывает, то на селе все равно говорят: «Поднесла парубку гарбуза».

И вот я прикинул в своей голове, кто из наших хлопцев может ухаживать за Марусей в мое отсутствие, и решил каждому из них поднести от ее имени гарбуза. Так сказать – отказ всем вероятным женихам в аванс! Поможет или не поможет, но проделка веселая. Будет же смеху на все село! А это я люблю.

Нужно бежать до моего дружка Степана Левады. Мы с ним вместе на военную службу едем. Правда, друзья мы со Степаном не очень большие. Характеры у нас разные. Я поговорить люблю, а он молчит. Молчит, даже когда свою Василинку – есть у нас одна такая быстроглазая дивчина – домой провожает. Молчит, и точка. Да и неповоротлив он. Плясать стесняется. Раз прихожу к нему домой и со двора слышу, как хата Степанова гудит. Что за чудо? Подхожу к окну и вижу… Степан сам себе на губе играет и гопака отбивает. Чуть не умер я от смеха. Оказалось, тренировался дружок мой. Но дальше тренировки дело не пошло. Так и не плясал он ни на улице, ни в клубе.

Вспомнил я все это и решил, что Степан не подходит для такой операции, как доставка гарбузов на дом парубкам. Пришлось обратиться к своим малолетним друзьям – хлопчикам.

Решено – сделано. Вышел я на улицу, заложил пальцы в рот, свистнул три раза. Вначале собаки по всему селу загавкали, потом хлопчики-подростки начали сбегаться.

Поставил я хлопчикам задачу, для верности дал на каждых трех по значку «Готов к санитарной обороне» (благо, завезли их дюжину в нашу лавку, и я оптом купил), и машина закрутилась.

Через полчаса во рву за колхозным огородом появилась гора тыкв. На каждой я выцарапал ножом соответствующую надпись, и ребята начали разносить по селу гарбузы, развешивая их на воротах адресатов.

А я – руки в брюки, папиросу в зубы – и следом. Надо же посмотреть, как хлопчики выполнили мое задание.

Иду по улице, важный, задумчивый, вроде мне и дела нет до всего, что вокруг делается. Вижу, у ворот двора тракториста Миколы Поцапая собралась толпа хлопцев и девчат. Хохочут все. Только подхожу к ним, как из калитки сам Микола показывается. Разодетый, в сапогах хромовых, чуб из-под кепки ниже уха спадает.

– Над чем смеемся? – добродушно спрашивает Микола и затягивается дорогой папиросой. И вдруг он увидел на своих воротах тыкву. Как коршун на куропатку, бросился на нее. Сорвал и смотрит, точно на гадюку. А на тыкве нацарапано: «Парубку Миколе Поцапаю от Маруси Козак».

– Чего ржете?! – сердито спрашивает Микола. – Не видите – мать повесила сушиться!

– А надпись тоже мать сделала? – поддеваю его.

– Та то куры поклевали, – все еще не сдается Микола. Тут всех хватил такой приступ смеха, что я даже испугался. Вижу – Василинка Остапенкова, невеста Степана Левады, так хохочет, даже руками за голову держится и к земле приседает.

– Ты подумай, какие грамотные куры! – давится она от смеха.

– И чего тем девчатам треба, – сочувственно замечаю я, глядя на Миколу, и обращаюсь к девчатам. – Вы посмотрите на него! Гарный, як намалеванный. С его лица воду можно пить! А она ему – гарбуза.

Опять хохот. А Микола изо всей силы тыквой о землю.

Иду дальше, довольный, веселый. Приближаюсь ко двору бабки Горпины, у которой квартирует Иван Твердохлеб. Это нового шофера прислали в Яблонивку. Симпатичный, видать, он хлопец, если девчата очень засматриваются на него.

Вдруг вижу, со двора выбежала старая Горпина, накинула на ворота платок и сама сверху вроде распялась на них.

– Что такое, бабушка? – спрашиваю.

– Иди, иди, Максимэ, своей дорогой, – отвечает. – Это я… Да уходи, тебе говорят!

Пожимаю плечами, прохожу мимо и тут же за куст бузины, который рядом с воротами во рву растет, прячусь.

– Иванэ! Иванэ! – кричит бабка. – Ходи сюда! Бегом!

Иван Твердохлеб умывается возле порога. С работы только пришел.

– Что случилось? – спрашивает он, берясь за полотенце.

– Т-с-с… Помоги снять! – шепчет ему бабка.

Иван никак в толк не возьмет. Подходит ближе.

– А что такое? – спрашивает.

– Не пытай!.. Беда!.. Снимай скорее.

Иван снимает с ворот тыкву, а бабка оглядывается по сторонам и за плетень его толкает. За плетнем, слышу, шепчутся:

– Слава богу, ни одна живая душа не бачила.

– Ничего не понимаю, – отвечает бабке Иван.

– Сразу видно, что недавно ты в селе, – говорит Горпина и растолковывает Ивану про обычай яблонивских девчат гарбуза женихам подносить.

– Так я ж не сватался к Марусе! – доказывает ей Иван.

– Говори, – посмеивается Горпина. – Приглянулась она тебе?

– А разве Маруся дуже гарна?

– Ой, як яблочко!..

Иван некоторое время молчит, а потом отвечает, да такое, что у меня даже в носу засвербело.

– Ну что ж, – говорит он. – Треба присмотреться к Марусе. Это она мне, наверное, знак подала, что нравлюсь ей.

Хотел я тут выскочить со рва да растолковать Ивану, что к Марусе ему дорога заказана, да он ушел в хату.

Испортил мне настроение этот Твердохлеб. И зачем я послал ему гарбуза? Выходит, что сам я заставил его обратить внимание на Марусю?..

Да-а… Иду дальше по улице, и уже не весело мне, уже не хочется ни о чем думать, кроме как о расставании с Марусей.

Вдруг замечаю – через плетень с огорода деда Мусия, как хмель, вьется тыквенный стебель. На нем – маленькие тыквы. А на самом конце стебля, упавшего в лопухи под плетень, – огромнейшая гарбузина! Я со злом пихнул ее ногой, а она оторвалась от стебля и покатилась по тропинке. Тьфу! Новая забота. Увидит дед Мусий – крику на все село будет.

Куда ее деть? Забросить? Жалко.

Взял я тыкву в руки и надел на кол в плетне. Отошел, оглянулся на нее, а она так хорошо сидит – на самом видном месте. Нельзя такой случай упустить.

Вернулся я к тыкве и ножом нацарапал на ней:

«Парубку Мусию от (?)». Вот, думаю себе, будет комедия, если бабка Параска, жена Мусия, увидит. Но на плетне может не заметить. И пришлось перевесить тыкву на ворота Мусия.

– Зачем это ты, Максим?! – окликает меня голос. Я даже подпрыгнул от испуга. Оглядываюсь – Галя, младшая сестра моей Маруси. Выбежала она из переулка и смотрит на меня.

Гарное дивчатко эта Галя. Очень на Марусю похожа. Две косички с бантами, глазищи большие, круглые, брови черные, крутые. На загорелом лице пробиваются маковки веснушек.

– Галюсю! – обращаюсь к ней и по-военному становлюсь в положение «смирно». – Слушай, Галю, приказ боевой! Пулей лети домой и скажи Марусе: через десять минут ноль-ноль пусть выходит к липе. Только маме ни-ни. Военная тайна.

– Сама знаю, – смеется Галя. – Мама каждый день Марусю из-за тебя ругает.

– Не хотят, чтобы я был вашим зятем?

– Нет, не хотят. Говорят, ветрогон ты.

– И ты веришь, Галюсю? – спрашиваю.

– Нет, – отвечает Галя. – А где ты, Максим, такой цветок взял? – и притрагивается к георгину, который я на козырек фуражки прикрепил. – Мне его Володька дал – сын тетки Явдохи.

– Нравится? – спрашиваю у Гали.

– Очень! – отвечает она, направляясь в переулок, чтобы бежать домой.

– А Маруся любит такие цветы?

– У нас вкусы схожи! – смеется Галя и, мотнув косичками, скрывается в переулке.

Итак, в моем распоряжении десять минут. Удастся ли Марусе за это время вырваться из дому? Очень уж строгая у нее мать. И меня считает непутевым парнем. Но у Маруси тоже характер твердый. Захочет – придет.

Эх, Маруся, Маруся! А что, если на прощанье я ей букет цветов преподнесу? Сказала же Галя, что Марусе георгины нравятся. Надо завернуть к тетке Явдохе. У нее цветник большой: для продажи цветы разводит.

И вот я уже у ее двора. Но заходить в калитку не хочется. У порога хаты лежит на цепи рыжий пес, очень похожий на тигра.

Окликнул я дважды тетку Явдоху. Не отзывается. А время идет. Ладно, нарву цветов без спросу – не будет же она ругать завтрашнего солдата.

Перемахиваю через плетень в цветник и торопливо срываю цветы, какие побольше и покрасивее. Еще один-два, и букет будет готов.

Вдруг слышу – скрипнула в хате дверь. Я так и присел: на пороге появилась Явдоха с двумя пустыми ведрами и коромыслом.

– Володя, Володенька! – зовет она и осматривается. – Сходи, сынку, воды принеси!

Голова моя прямо сама в плечи влезла. Хотя б не заметила…

– Володенька, не ховайся, я вижу! – Явдоха ставит на землю ведра и с коромыслом направляется к цветнику. Ясно, увидела мою спину.

– Ой, это ты, Максим?!

– Я, – отвечаю хриплым голосом и, бросив букет на землю, выпрямляюсь. Пытаюсь даже улыбнуться.

А Явдоха почему-то широко раскрытыми глазами смотрит на мою фуражку, и лицо ее краснеет, делается сердитым. Я перепугано хватаюсь за козырек… Ясно: георгин свой узнала.

– А-а, так вот зачем ты по чужим огородам шляешься! – пошла в атаку тетка Явдоха. – Для чего сорвал?! Это же чистые гроши!

Ну, думаю, если она за один цветок такой тарарам поднимает, что же будет… И подальше отталкиваю ногой сорванные цветы. Но от глаз Явдохи ничто не скроется. Заметила-таки. Даже дыхание у нее перехватило.

– Держите его, люди добрые! – начала орать. – Ой, что наделал! Чтоб у тебя руки поотсыхали, чтоб у тебя пальцы отвалились! По миру меня пустил, разбойник! Да за такой букет пять рублей выторговать можно!..

– Не кричите, титко, – пытаюсь я ее успокоить, и каждая извилина в моем мозгу напрягается. Как найти выход из трудного положения? – Перестаньте! Вам за это заплатят!

В ответ свистнуло в воздухе коромысло и огрело меня по руке.

– Кто заплатит?! – голосит Явдоха. – Кто?! Ты, червивый?!

Набираю я дистанцию, чтобы второй контузии от коромысла не получить, и даже не слышу, что мой дурной язык лепечет:

– Да не бейтесь! Голова колхоза заплатит, – и сам удивляюсь: при чем тут председатель колхоза?

– Ты брехать еще будешь? – опять замахивается коромыслом Явдоха. – Зачем голове цветы?!

– Артистам! – сболтнул я, соображая, как увернуться от второго удара. – Артисты в село приезжают.

И так обрадовался этой мысли. И уже смелее гляжу на Явдоху.

– Так пусть голова свои рвет, – бушует она. Но мне уже не страшно. Сейчас я ее взнуздаю.

– У него не хватило, – говорю. – Послал по селу искать. Ведь по двадцать копеек за каждый георгин будут платить. А вы еще деретесь! – и перехожу в решительное наступление. – Возьмите свои цветы! – отшвыриваю их ногой. – В другом месте найдем. А за оскорбление и побои перед судом ответите! Насидитесь в тюрьме.

Вижу, клюнуло. Явдоха в панике. А я сдвинул фуражку набок, руки в карманы и к плетню.

– Постой, Максим! – опомнилась Явдоха. – Ой, боже! Я ж тебя легонько!.. Постой!.. А много артистов приедет?

– Человек тридцать, – отвечаю ей и собираюсь перемахнуть на улицу.

Но как тут перемахнешь? Чувствую, что поразил тетку Явдоху в самое сердце. Интересно, как она теперь будет вести себя?

– Тридцать?! – Явдоха всплеснула руками и даже присела. – У меня на всех хватит… Максим, хлопчик мои славный! Прости меня, дурную бабу! Не ходи больше никуда! Я пошутила.

Добрые шутки. Рука у меня огнем горит. Такой синячище выше локтя выскочил, что фуражкой его не закроешь. А Явдоха не отстает. До чего ж хитрая жинка! Подхватила с земли цветы, в один миг собрала их в букет и ко мне:

– Возьми, возьми, Максим!

Чего ж не взять, раз просит? Беру.

– Вот спасибо, вот спасибо! – благодарит меня Явдоха. – Здесь на пять рублей. Давай еще нарву.

– Хватит, не донесу. – И перебираюсь через плетень

Надо спешить. Если приду к липе, что над речкой, позже Маруси, – чуб оборвет мне моя милая. Но только вышел за поворот улицы, как тут новая история. У двора деда Мусия целое представление. Вначале я даже не понял, что случилось. Вижу, что собралось много народу, все смеются, а бабка Параска подступается к Мусию и кричит:

– Ах ты старый веник, кочерга блудливая! Как назначили начальником над колхозной пасекой, так я уже не пара тебе стала?!

Я заметил, что в руках старой Параски тыква, и все понял. Интересно. Подхожу ближе, на людей осматриваюсь. Здесь и вездесущий Марко Муха – сельский почтарь, и Опанас Дацюк – самый рассудительный старик в селе и умеющий поддеть кого угодно словцом острым, как бритва; здесь же Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега (они сами получили по гарбузу и поэтому особенно довольны происходящим).

А бабка Параска не унимается.

– Внуков бы наших постыдился! – кричит она. – А ну сознавайся, к кому ходил?

У деда Мусия такой несчастный вид, что мне даже жалко его стало. Он опасливо отступает от бабки и молит ее:

– Парасю, опомнись!.. Это охальник какой то подшутил…

– Не бреши! Сознавайся! – И бабка тычет в нос деда тыкву. На ней ясно нацарапано моей рукой «Парубку Мусию от (?)»

Трудно приходится деду. Надо знать бабку Параску, чтобы понять, как трудно. Слышал я однажды, как Параска у колодца доказывала соседкам, что есть люди, которые могут перенести все – голод, холод, пожар и любое другое несчастье. Только одного не могут перенести: назначения на должность начальника. Тогда, мол, такие люди начинают ведрами пить горилку и менять жен, как цыган коней… А тут как раз поручили деду Мусию заведовать колхозной пасекой – вроде в начальники он выбился. Вот и допрашивает его бабка с пристрастием.

– К кому?!

– Не ходил, побей меня гром, ни к кому не ходил! – оправдывается Мусий и обращается к Опанасу Дацюку: – Опанасэ, хоть ты ей скажи…

Опанас поглаживает рукой бороду и хитро улыбается.

– А чего? – вполне серьезно говорит он. – Любви все возрасты покорны.

Точно раскаленной солью плеснули в лицо бабке Параски. Ох, и заголосила ж она.

– Любви?! – кричит. – Тебя уже ноги не носят, а ты любви захотел?!

Меня все больше совесть начинает мучить. Ну, зачем я выставил деда Мусия на такое посмешище? А дед тоже хорош: не может ничего придумать, чтобы прервать эту комедию. Обращается к почтарю Мухе и чуть не плачет:

– Марко… ну, ты объясни…

Марко – известный мастер зубы скалить.

– Трудно, диду, объяснить, – смеется он. – А чего это вы на прошлой неделе ходили по огороду вдовы Наталки?

– Да то я порося искал! – взвыл Мусии не своим голосом. Но тут бабка Параска как из пушки стрельнула в него:

– Развод!..

Это слово, точно гром, поразило Мусия. Он как-то обмяк и сделался еще более жалким. Что делать? Сейчас же при всех людях сознаюсь, что гарбузы на воротах – моих рук проделка. Да, но что скажут Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега? Они могут нечаянно на месте меня прикончить. А мне завтра в армию идти. И все же решился я. Уже рот раскрыл, чтобы слово сказать, да так и остался с раскрытым ртом. Дед Мусий вдруг… сознался, что он виноват:

– Парасю, смилуйся! Во всех грехах покаюсь тебе…

Бабка Параска ухватилась за голову. Она, видать, еще надеялась, что все это недоразумение, а теперь…

– А-а-а!… – заголосила она. – Нагрешил, теперь каяться!..

– Какой же это грех? – стонет Мусий. – На прошлой неделе стеклил окно в хате Варвары… Пригласила потом зайти в хату…

– Заходил? – Глаза у бабки стали круглыми, как единственная пуговица на штанах Мусия.

– Заходил, – сознается дед, – миску ряженки съел… и…

– Ну! – грозно топает ногой Параска.

– …и два пирога… – еле выдавил из себя Мусий.

– Развод! – снова стрельнула Параска.

Не знаю, удержался ли дед на ногах после нового залпа, но я лично упал на дорогу и засовал ногами, как подстреленный заяц. От смеха даже букет цветов из моих рук вывалился. И вдруг… Галя! К Мусию подбежала Галя – сестра моей Маруси – и затараторила:

– Это Максим! Я сама видела! Максим гарбуза на ворота повесил.

И не успел я опомниться, как дед Мусий уже летел на меня с огромнейшей палкой.

Подхватил я свои цветы и, сколько было сил, начал удирать. Стыдно, конечно, но это же ради деда Мусия! Еще покалечит меня, и отвечать ему придется перед судом. Не-ет, лучше убегу. Тем более – спешить мне надо: Маруся наверняка давно под липой на скамеечке сидит и сердито на тропинку посматривает.

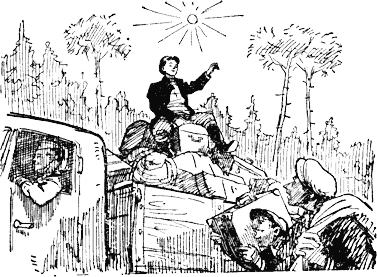

Выбегаю на берег речки, петляю меж кустами и держу направление к липе. Вроде отстал дед Мусий. Прибегаю к липе, оглядываюсь – пусто. Сажусь на скамеечку, чтобы отдышаться. И вдруг чья-то рука смахнула с моей головы фуражку и цап за волосы! Даже похолодел я.

– Не опаздывай! Не опаздывай! Не опаздывай! – услышал знакомый голос. И от этого голосочка сердце мое сладко-сладко заныло.

Оказывается, Маруся забралась на пологую ветку липы, устроилась там и подстерегла меня. Треплет за волосы и хохочет.

– Ой, Марусь! Понимаешь, – подбираю я слова в свое оправдание. И вдруг где-то за кустами раздается голос деда Мусия:

– А-а, гром бы тебя побил!.. Ветрогон проклятый!..

Одним духом взлетел я на липу к Марусе и рот ей ладонью зажал, чтоб не выдала меня. И во-время. Дед, как молодой козел, пронесся по тропинке мимо липы.

– Ну, погоди! – уже где-то в стороне кричал он. – Я тебя из-под земли достану! Я тебя…

И тут сразу же вступила в прокурорские права Маруся.

– Опять? Чего натворил?! – и смотрит она на меня своими зеленоватыми оченятами так строго, что брови над ними почти узелком связались и ямочки на щеках исчезли. Трудно перед Марусей что-либо сбрехать. Но тут, на счастье, заметила она в моей руке букет.

– А цветы кому?!

– Угадай! А ну, угадай! – оживился я, стараясь перевести разговор на цветы.

– Мне! – выпалила Маруся и так радостно улыбнулась, так сверкнула на меня глазами, что я чуть-чуть не ослеп.

– Ага, – отвечаю, – тебе, – и улыбаюсь, как дурак. Тут же надо снова про любовь говорить, а я «агакаю».

А она прижимает цветы к груди и говорит:

– Ой, Максимка!.. Мне еще никто никогда цветов не дарил.

– Значит, я первый?

– Угу… Спасибо тебе…

Если б в эту минуту Маруся приказала луну с неба достать, я, наверное, постарался б. И так мне захотелось, чтобы она поверила, что для нее я готов в огонь и в воду!..

– Какие красивые, – любуется Маруся букетом. – И где ты достал? Я такие в оранжерее видела, в райцентре.

В эту секунду я возненавидел себя, что не сбегал в райцентр, в оранжерею, и не притащил оттуда охапку самых лучших цветов. А так, что я отвечу Марусе? Она же смотрит на меня ласково-ласково и ждет ответа.

– Оттуда и есть! Из оранжереи! – выпалил я и отвел в сторону глаза.

– Из райцентра?! – Маруся смотрит с недоверием. А недоверие в такую минуту для меня ровно что нагайка для коня.

– Из райцентра, – подтверждаю вполне уверенно.

– Так туда ж двадцать километров! – недоумевает Маруся.

– А что для меня лично двадцать километров? – спрашиваю. – Встал пораньше и сбегал.

– Пешком?

– Напрямик. На гати еще упал, руку зашиб. – И, подвернув рукав, показываю огромный синяк – след от коромысла Явдохи.

Маруся посмотрела на мою руку, потом вдруг… чмок меня в щеку! От неожиданности я чуть с липы не слетел. Еле успел за ветку ухватиться

– Давай слезем, – смеется Маруся, – а то упадешь, и… в армию тебя не возьмут.

Я первым соскакиваю на землю, подставляю руки Марусе. Снял ее с ветки, а сажать на скамеечку не хочется. Так бы век и держал на руках. Тем более за шею она меня обняла

Опустила Маруся руки с моей шеи, и я бережно посадил ее на скамейку.

– Ты рад, что в армию уезжаешь? – спрашивает.