У нас не было другого занятия, как лежать в теплых спальных мешках и ожидать приближения ночи. Медленно проходили минуты. Я не чувствовал усталости и апатии, как это часто бывает на такой высоте, напротив, был возбужден и полон различными мыслями.

Я вспоминал разговор, который был у нас с Пазангом в Западном Непале почти год назад, когда он впервые заговорил со мной о Чо-Ойю, и время, прошедшее от первого разговора до составления плана и от составления плана до организации экспедиции.

Теперь мы лежим в нескольких часах ходьбы от цели экспедиции. А завтра я буду лежать в томительном ожидании, в то время как там, где-то выше, будет решаться судьба штурмовой группы.

Я не осмеливаюсь утверждать, что в моих дальнейших рассуждениях тщеславие и честолюбие не играли никакой роли. Я думаю, что они все же занимали определенное места

Я представлял себе будущий день. На рассвете Сепп и Пазанг уходят на снежные склоны, и тогда нам остается только мучительное ожидание. Бесконечно медленно будут протекать эти часы. В середине дня мы скажем: «Сейчас они должны уже быть на вершине». Но знать этого мы не будем. Потом мы перенесем наверх палатку и спальные мешки, надеясь дать им защиту в случае задержки спуска. Мы все время будем ждать и осматривать крутые безлюдные склоны.

Как я мог пережить такой день? Из прошлогодних разговоров Чо-Ойю стала целью, требующей личного участия, а в последние решающие часы я должен оставаться бездеятельным. Я вынужден передать окончательное решение в другие руки и ожидать исхода в надежной теплой палатке. Будущий день станет для меня самым грустным и тяжелым из всех прежних пережитых мною дней. Переживания о предстоящем были сильнее, чем боль в руках.

Мы лежали в палатке, несколько тесной для трех человек, Гельмут и я – ногами к выходу, Гиальцен – головой к выходу, – таким образом мы экономили место. После долгих раздумий я через ноги Гиальцена сказал Гельмуту: «Я принял другое решение, я пойду скажу им об этом».

Гельмут, который считал теперь меня капризным и неприятным больным, покорно кивнул головой.

Я влез в другую палатку, где в это время был маложеланным гостем, потому что Аджиба как раз готовил ужин и занимал больше места, чем ему было положено по норме.

Я сказал Пазангу и Сеппу:

– Завтра я иду с вами.

– Хорошо, – ответил Сепп, – я все время хотел этого.

Пазанг кивнул головой:

– Адша, хорошо.

Видимо, он никогда не сомневался в том, что мы пойдем на вершину вместе. Я был бесконечно благодарен обоим. Они не произнесли ни слова предостережения или возражения. Они даже не подали вида, что мое участие уменьшает шансы на успех.

Я был убежден, что не буду им помехой. Во время подъема в лагерь IV я шел не хуже других. Правда, руками я ничего не могу делать, но путь на вершину выглядит несложным, и, видимо, можно будет идти без веревок. Если, наконец, я буду двигаться слишком медленно, то всегда смогу возвратиться, не задерживая их.

Мне, конечно, нужно опасаться холода. Но если я заверну руки ватой и надену несколько пар рукавиц, опасность для меня при такой низкой температуре будет не больше, чем для других. Они тоже могут получить обморожения. Я вообще не любитель крайних решений, но в данном случае чувствовал, что имею некоторые права на Чо-Ойю: я уже был однажды очень близко от нее, но она жестоко отбросила меня, а завтра я еще раз хочу попытаться победить ее.

Я возвратился в свою палатку счастливым. Но больше меня был счастлив Аджиба: ему уже никто не помешает доварить ужин. Он знал, что хороший ужин играет важную роль в успехе следующего дня, поэтому очень старался.

Тянулась бессонная ночь. Трех человек для такой палатки слишком много. Гиальцен, занимавший все больше и больше места, храпел на зависть мне. Его ноги, к счастью без ботинок и в спальном мешке, щекотали мне нос. Я попытался их отодвинуть к Гельмуту, но, возможно, он сейчас как раз подвигал их ко мне. На крепкий детский сон Гиальцена это не влияло, ему даже не мешали наши четыре ноги, которые должны были мешать ему больше, чем его ноги нам.

После окончания некоторых экспедиций можно часто слышать о так называемом «палаточном психозе», то есть о таком состоянии, когда все находящиеся в палатке надоедают друг другу и нервируют друг друга, – состояние, вызываемое теснотой и близостью тел. Во время своих путешествий я иногда сталкивался с этим. Маленькие, безобидные привычки, на которые обычно никто не обращает внимания, начинают вызывать в тесной палатке чрезмерную нервозность и раздражительность.

Китар, который в 1936 году сопровождал меня в Тибет, имел привычку хихикать во сне. Возможно, это были веселые воспоминания, возможно, своеобразный способ дышать во сне. Во всяком случае я избегал ночевать с ним в одной палатке.

Пазанг имел привычку так энергично откашливаться во сне, что я инстинктивно освобождал ему место для второй части очистки его горла. Но он никогда не плевал. Прошло много времени, пока я привык к этому.

Гельмут часто щелкал ночью языком, как это делается после хорошего, сытного обеда. Эти звуки вызывали раздражение, так как мы нередко ложились спать голодными.

Но это маленькие неприятности, к которым легко можно привыкнуть. Самое тяжелое, если долгую бессонную ночь приходится лежать рядом с человеком, который спит глубоким сном. В этом случае забываешь, что рядом находится просто более здоровый человек, а его крепкий сон воспринимаешь как личное оскорбление, как подлость, какую он вынашивал в течение целого дня.

Хотя Гиальцен – хороший, отзывчивый мальчик среди шерпов, тем не менее, во сне он не обращает ни малейшего внимания на то, что нам иной раз приходится отталкивать его ноги от наших лиц.

Была еще ночь, когда я услышал в соседней палатке шум, из которого заключил, что Аджиба начал готовить завтрак. Чтобы приготовить горячую пищу на этой высоте, требуется много времени.

Но сейчас только три часа утра. «Слишком рано», – подумал я.

Наконец, я услышал голос Аджибы: «Завтрак» – и он передал мне в палатку сначала кружку какао, потом кружку овсяных хлопьев. Я наслаждался теплом и ел с благоговением. Гиальцен еще храпел, Гельмут залез с головой в спальный мешок: они покушают позже, когда мы уже будем в пути.

Медленно начало светать. Мне было слышно, как Сепп и Пазанг готовятся к выходу. Ветер не сильный, небо безоблачно – хороший день для восхождения.

Я уже должен был встать, но все еще лежал в раздумье – идти или не идти. Я разбудил Гиальцена. С большим трудом он надел на меня ботинки. Сохранить ботинки незамерзшими – одна из самых серьезных проблем во время ночевки в высотных лагерях. Их обязательно нужно снимать на ночь, чтобы не обморозить ноги. Остальная одежда не снимается, в ней спят в спальных мешках – так по крайней мере спали мы. Известно, что к утру ботинки замерзают и становятся твердыми, как кость. Но для них нет теплого места. Идеально было бы, если бы можно было прятать ботинки в спальный мешок, где они не замерзали бы, но каждый одет, как капуста, и сам с трудом помещается в мешке. Увеличение мешка связано с увеличением веса и, следовательно, с дополнительной нагрузкой. Из двух зол приходится выбирать меньшее, видимо, лучше замерзшие ботинки. Их кладут под голову в надежде, что они не замерзнут. Тщетная надежда.

Гиальцен кряхтел, стонал, почти сломал мне ноги, пока ему удалось надеть на меня ботинки и брезентовые гетры поверх ботинок. Они были не очень прочными, но, скрепленные фитилями кошек, должны были выдержать еще один день.

Я выполз из теплой палатки. Утро было морозное. Солнце только всходило. Небо и горы Тибета были окрашены в красный цвет. Сепп и Пазанг молча надели рюкзаки. Мы почти не разговаривали, не смели произнести ни слова о чудесном подарке судьбы, давшей нам хорошую погоду и удачный день.

Пазанг надел мне кошки. Это была большая товарищеская услуга, так как ему, при таком холоде, пришлось снять рукавицы. Сепп смотрел на нас серьезно и сосредоточенно. Мои руки, после теплой палатки, еще сохраняли подвижность, и я смог взять правой рукой ледоруб. К рюкзаку были привязаны две лыжные палки. Пока они еще не были нужны, так как склон был не очень крутой, а снег – твердый. Может быть мы еще попадем в глубокий снег и тогда палки окажут нам большую услугу.

Простились с оставшимися очень скромно. Мы торопились с выходом, так как хотели не только быстрее начать подъем, но и быть в движении, уйти из тени, в которой находился лагерь, наверх, где лучи солнца уже освещали склон.

Мы поднялись по крутому снежному склону над лагерем. Я старался идти медленно и приспосабливать дыхание к движению. «Медленнее, – говорил я себе, – медленнее, впереди еще много тысяч шагов и торопиться не нужно».

Шли без веревки: Пазанг – впереди, Сепп – сзади меня. Иногда шли совсем рядом, иногда едва видели друг друга. Мы набрали высоту довольно быстро. Снег идеальный, твердый, как кость. Кошки входили в снег только на несколько миллиметров, давая хорошую опору и не утомляя. В глубоком снегу подниматься по этим склонам было бы очень утомительно, и вряд ли возможно достичь вершины в один день. Во время лавиноопасного снега подъем по этим склонам был бы легкомыслием, и надеяться на то, что останешься жив – трудно. Видимо, в этот день ветер и снег создали прекрасные условия для восхождения.

Но для нас даже эти «идеальные» условия были очень тяжелы. Очень холодно, и ветер все усиливается. Сепп жаловался, что ноги озябли, и он их не чувствует. В свое время на северной стене Эйгера он обморозил себе ноги, и они стали очень чувствительными к холоду. Он стучал ледорубом по ногам, чтобы восстановить кровообращение.

Я снова почувствовал всю тяжесть ответственности. Мне необходимо принять решение.

Я мог бы сказать Сеппу: «Не стоит рисковать, вернись». – Безусловно, это был бы разумный совет. Но смог бы я подавить в себе подозрение, что эти слова были вызваны только заботой о Сеппе, а не тайной мыслью о том, чтобы быть единственным европейцем, достигнувшим вершины?

Я мог бы даже сказать: «Сепп, возьми себя в руки. Все пройдет!» – Но мог ли я брать на себя ответственность за ампутированную ногу или чужую жизнь?

Возможно, что в данном случае каждый должен решать за себя. Пазанг знает свои силы, я буду знать, когда мне повернуть обратно, Сепп, безусловно тоже знает, что он может себе позволить.

И я сказал: «Я бы на твоем месте вернулся вниз, но делай так, как сам считаешь нужным».

Долго ждать у нас не было времени. Теперь речь шла не о том, кто поднимется на вершину; важно, чтобы кто-либо из нас троих был наверху. Сепп принял несколько таблеток, ускоряющих движение крови, ослабил фитили своих кошек и продолжал подъем.

Это было самоотверженное решение, ведь он, после обморожений, полученных на северной стене Эйгера, хорошо знал, какие мучительные страдания они вызывают. Безусловно, что не тщеславие толкало его на этот риск, а чувство ответственности за нас: он не мог оставить нас одних и должен был оказать нам помощь.

Мы все еще поднимались в тени. Иногда лучи солнца касались склона, но не дарили тепла. Пазанг двигался впереди в быстром темпе, прокладывая путь. До сих пор я шел хорошо, ноги и дыхание работали нормально. Если я ставил аккуратно кошки, то мог обходиться без помощи ледоруба и почти не нагружал руку. Для каждого шага требовалось несколько вдохов, и поэтому я имел время думать. Пожалуй, думал не я – мысли текли своим чередом, а я, тяжело дыша, прислушивался к ним.

Первое рукопожатие, говорят они, подобно каждому твоему шагу. Помнишь первое соприкосновение с человеком, которого ты считаешь достойным твоей дружбы и любви? Как пальцы охватывают руку, и как давление пальцев вдруг устанавливает физическое единство, которое ты искал. Ты не должен грубо хватать руку, иначе не почувствуешь, что тебе дают. Ты не должен подавать и безжизненную руку, ведь ты же обязан что-то выразить. Точно так же обстоит дело и с твоим шагом. Ты и гора, вы хотите стать друзьями, только так ты можешь пережить этот день. Ты должен чувствовать кошками гору, без нужды не ранить ее, но все же проявлять свою волю.

Мысли не влияли на мое состояние, но сокращали длинное томительное время.

Мы подошли к широкому гранитному поясу, опоясывающему вершину. Несколько метров крутых скал и льда – небольшое препятствие, какое можно преодолеть за несколько минут. Но тщетно я пытался взяться руками за уступы или подняться на ледорубе – мои руки, совершенно беспомощные, причиняли мне при этих попытках нестерпимую боль.

Вдруг я услышал над собой голос Пазанга: «Веревка, сагиб». Сепп, который ожидал сзади меня, завязал петлю, и через несколько секунд я был наверху. Пазанг молча убрал веревку в рюкзак. Мы шли без отдыха все выше и выше. Все новые ледовые склоны, казавшиеся бесконечными, вставали перед нами и поднимались выше нас. Мы не замечали, что идем вверх.

У меня в рюкзаке лежал фотоаппарат, но взять его оттуда не было сил. Кроме того, работать с ним в моих бесчисленных рукавицах было нельзя, а снять их, хотя бы на несколько секунд, я боялся.

Сепп, у которого аппарат был заряжен цветной пленкой, сфотографировал меня на высоте 7800 метров. Окружающие нас вершины, в том числе и семитысячники, остались значительно ниже нас.

Когда мы увеличили этот снимок, то увидели, что перед моим ртом виден белый предмет, очень похожий на папиросу. Я думал, что это дефект пленки.

– Что бы это могло быть? – спросил я Сеппа.

– У тебя на носу висела сосулька, – ответил он.

Я этого не замечал. Видимо, выделения из носа и выдыхаемый воздух образовали сосульку, которая время от времени обламывалась. Я не почувствовал, как отморозил себе кончик носа. Во время спуска он у меня был заложен и дышать было трудно.

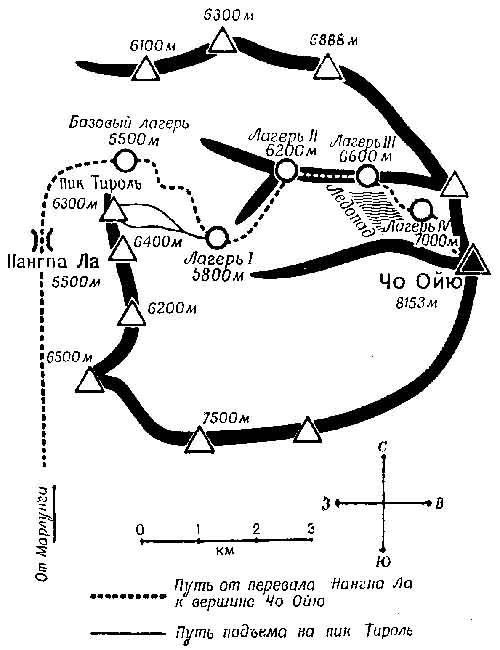

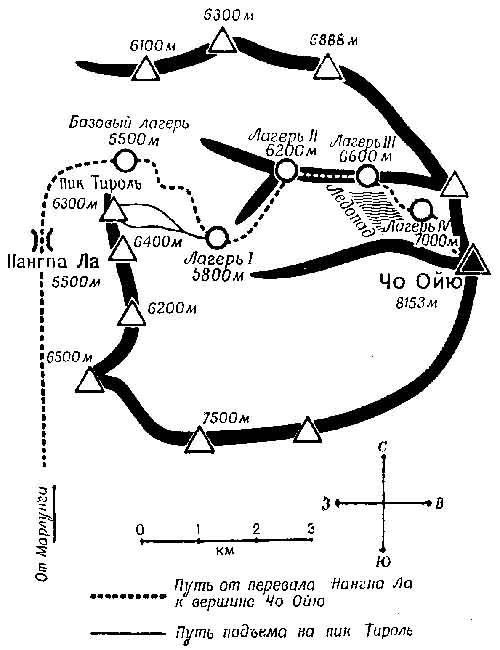

Схема нашего восхождения

Схема нашего восхождения

На плече, где мы в свое время хотели установить лагерь V, мы первый и единственный раз остановились на короткий отдых. Пазанг взял с собой термос с горячим кофе, которое нам пришлось по вкусу и придало новые силы. С кофе мы ели горсточки джауры (поджаренный рис).

Впереди уже не должно быть технически сложных участков. Пазанг оставил веревку, ледовые крючья, карабины и даже молоток. Отсюда было уже видно, что в зоне вершины мы не встретим глубокого снега. Ветер так тщательно «очистил» вершину от снега, что местами был виден лед. Поэтому я оставил лыжные палки, мешавшие во время ходьбы. Выше и выше! Мы стали подобны машинам; которые могут двигаться только вверх.

Может быть, мы представляли собой только волю, которая стремится вверх и заставляет тело следовать за ней. Все ниже уходили другие вершины, все шире открывалось синее небо Тибета – старого друга моих приключений и доверенного лица во время многих незабываемых часов.

Ветер значительно ослабел и стал дуть нам в спину, как бы помогая подниматься вверх.

Мы достигли так называемой «зоны смерти» – высота 8000 метров. Казалось, что холод мирового пространства граничит здесь с атмосферой, дарящей жизнь. Мы, люди, – нежеланные пришельцы в эту зону абсолютной и абстрактной красоты, созданной не для глаз человека.

Термин «зона смерти» не выдуман жадными до сенсаций журналистами, его ввели врачи. Они установили, что на этой высоте в организме человека, если не применять кислорода, может на короткое время приостановиться распад, то есть наступит смерть. Процесс необратим.

Как ни труден каждый шаг на этой высоте, как ни задыхались мы, тем не менее здесь мы испытывали самое большое и счастливое приключение дня.

Возможно, причиной этому являлась чисто физическая близость неба, возможно сознание, что мы достигли границ нашего мира, возможно, нехватка кислорода заставляла извилины мозга работать по-другому. Я знаю из рассказов других альпинистов, поднимавшихся до таких же высот без кислородного аппарата, что им слышались голоса друзей, и они видели различные видения.

Замечательный английский альпинист Франк Смит рассказывал, как однажды на Эвересте он запутался между действительностью, регистрируемой его мозгом, и видениями, вводящими его в заблуждение. Смит знал, что его друг, Эрик Шиптон, вернулся, и он один продолжает путь. Но у него все время было такое чувство, что Шиптон идет сзади. Это придавало ему уверенность и силу, хотя он и знал, что идет один и в то же время, как бы и не знал, так как разум и чувство перепутались на этой высоте.

Смит, кроме того, видел драконов, парящих в небе. Он знал, что драконов не существует, и видение является результатом усталости глаз и воображения. Он закрывал глаза, открывал их снова, но драконы не исчезали. Герман Буль рассказывал, что, когда он один поднимался на Нанга-Парбат, то вдруг услышал голос, предупреждающий его о том, что он потерял рукавицу. Что это – шестое подсознательное чувство, ангел хранитель или помощь умерших друзей?

Когда я боролся за каждый метр высоты на крутых ледовых склонах, я ожидал, что услышу голос покойного отца. Он, вероятно, будет подзадоривать меня и скажет о признании моих достижений. Я был так уверен в этом, что иногда останавливался и прислушивался, но ничего не слышал, кроме ветра и абсолютной тишины.

Тем не менее я не был разочарован. Мир предстал передо мной в новой доброжелательной красе. Стена, обычно отделявшая меня от других дел, рухнула. Все видения, из которых состоит мой мир, – небо, лед, скалы и я стали неделимым целым. Я чувствовал себя одновременно и богом и жалкой незаметной пылинкой.

Мне не хватает слов, чтобы рассказать о переживаниях в те часы. Возможно, что слов не хватает не только мне, их нет в языке человека. В этом случае речь идет о чувствах и признаниях, которые невозможно передать человеческими словами, так же, как нельзя передать словами благоухание цветка и чарующий вид захода солнца. Мало надежды, что неясный лепет может вызвать те же чувства у читателей.

Мечтатели всех времен безуспешно пытались передать свои переживания. Для этого они прибегали к сравнениям. Мне казалось, что я переживаю что-то подобное: я перешел через границы реального мира и достиг мира с другими законами. Я вспоминаю слова англичанина Вильяма Блека: «Если бы были открыты ворота абсолютной воспринимаемости, человеку все казалось бы так, как это есть – бесконечностью».

Здесь эти ворота широко открыты, и меня заполняло непередаваемое, сверхчеловеческое счастье. Ничто не изменилось от того, что я, когда мог ясно мыслить, был убежден, что должен умереть в этот день. Эта мысль неверна, но все же я так думал. Мы очень поздно поднимаемся на вершину и не сможем вернуться в лагерь IV или к палатке, с которой Гельмут и Аджиба выйдут нам навстречу. Мы будем вынуждены остановиться на бивуаке где-то наверху и обязательно замерзнем. Но и эта мысль входила в мое счастливое настроение. Она не содержала ничего угрожающего и героического и не заставляла меня спешить.

Почти все религии на земле направлены на то, чтобы освободить людей от страха перед смертью и заставить их смотреть на смерть, как на логическое завершение жизни, поэтому мое настроение можно было назвать религиозным экстазом.

Радость от будущего успеха, а теперь я был убежден, что мы достигнем, вершины, уже не играла никакой роли. Вершина теперь имела ту же ценность, как все окружающее меня и я сам, – она являлась просто частью целого.

Несмотря на убеждение, что этот день кончится нашей смертью, я уже не чувствовал ответственности за своих друзей, идущих рядом со мной. Понятия перемешались и уступили место не равнодушию, а другой оценке.

Я не знаю, как долго продолжалось это счастливое движение, возможно, два часа, возможно, три. Перед нами все еще был подъем без особых трудностей, кроме нашей усталости. Мы шли почти без отдыха восемь часов и шли все медленнее. Наконец, склон стал более пологим и обзор шире.

Вдруг подъем прекратился, простор стал неограниченным, над нами небо, а вокруг нас бесконечные цепи Гималайских гор. Мы на вершине.

Пазанг шел нам навстречу. Его ледоруб был воткнут в снег, и привязанные к нему флаги Непала, Австрии и Индии развевались на ветру. В принципе я не являюсь сторонником флагов, но при виде флага своей родины и флагов этих двух стран, которые я очень люблю и которым я так многим обязан, я не мог удержать слез. Было три часа дня 19 октября 1954 г.

Пазанг обнял меня. Слезы текли из его глаз, и ветер уносил их маленькими кристалликами в бесконечное пространство. Для него покорение вершины имеет большее значение, чем для нас. В течение двадцати лет он был «сирдар» и стремился подняться на «очень высокую гору». На К2 и на Дхаулагири он был близок к выполнению своего заветного желания, но счастье было против него. Сегодня, наконец, исполнилось самое страстное желание в его жизни. От счастья он не мог говорить и только в слезах повторял: «Вершина, сагиб, вершина».

В глазах Сеппа и в моих были слезы, которых мы не стыдились. Мы обнимались и целовались. Как я рад, что мы втроем! Взявшись под руки, мы пошли на высшую точку.

Над нами было бесконечное синее небо. Как колокол, опускалось оно вокруг нас. Покорение вершины – большая радость, но близость неба величественнее. До нас мало людей было так близко к нему. Небо, а не мы, господствовало над вершиной в течение этого получаса.

Вершина имеет такое грандиозное окружение, что страшно и подумать: Эверест, Лхоцзе, Нуптзе, Макалу, видно Канч и суровый массив Кангтега.

Нам хотелось смотреть, смотреть и только смотреть. Но мы устали и не могли долго оставаться на вершине.

Сепп положил в вечный снег маленькое распятие, которое ему дала с собой его мать. Пазанг и я закопали в снег сладости и шоколад – благодарственный дар богам. Эта принятая в Гималаях церемония выполняется даже при переходе через легкий перевал. Как часто я и мои спутники из местного населения бросали ветру в знак благодарности цзамбу, рис и сахар. Мне казалось само собой разумеющимся последовать старому красивому обычаю. Я хотел вырыть ледорубом маленькую ямку для моих подарков, но руки не слушались меня. Я встал на колени. Несколько секунд я стоял в таком положении – мы все по-разному благодарим бога.

Мы сделали обычные снимки на вершине, даже против своего желания, потому что знали, что они являются единственным доказательством покорения вершины. Было очень трудно подобрать экспозицию. Кроме того, так холодно, что Сепп только на короткое время смог снять рукавицы. Несмотря на недействующие пальцы, я пытался сфотографировать панораму, но был вынужден передать аппарат Сеппу. Один раз я попытался с победным видом поднять ледоруб с флагами, но или моя рука была слишком слаба, или ветер очень сильным – во всяком случае на этом снимке мы сэкономили один кадр. Пазанг снял меня с Сеппом – в кадре оказались две срезанных головы и безоблачное небо. В этом отношении Пазанг не очень талантлив.

Наши тени удлинялись, полчаса пребывания на вершине и близости к небу прошли, нужно было спускаться, если мы не хотели бросить вызов судьбе.

Глава XI

Я вспоминал разговор, который был у нас с Пазангом в Западном Непале почти год назад, когда он впервые заговорил со мной о Чо-Ойю, и время, прошедшее от первого разговора до составления плана и от составления плана до организации экспедиции.

Теперь мы лежим в нескольких часах ходьбы от цели экспедиции. А завтра я буду лежать в томительном ожидании, в то время как там, где-то выше, будет решаться судьба штурмовой группы.

Я не осмеливаюсь утверждать, что в моих дальнейших рассуждениях тщеславие и честолюбие не играли никакой роли. Я думаю, что они все же занимали определенное места

Я представлял себе будущий день. На рассвете Сепп и Пазанг уходят на снежные склоны, и тогда нам остается только мучительное ожидание. Бесконечно медленно будут протекать эти часы. В середине дня мы скажем: «Сейчас они должны уже быть на вершине». Но знать этого мы не будем. Потом мы перенесем наверх палатку и спальные мешки, надеясь дать им защиту в случае задержки спуска. Мы все время будем ждать и осматривать крутые безлюдные склоны.

Как я мог пережить такой день? Из прошлогодних разговоров Чо-Ойю стала целью, требующей личного участия, а в последние решающие часы я должен оставаться бездеятельным. Я вынужден передать окончательное решение в другие руки и ожидать исхода в надежной теплой палатке. Будущий день станет для меня самым грустным и тяжелым из всех прежних пережитых мною дней. Переживания о предстоящем были сильнее, чем боль в руках.

Мы лежали в палатке, несколько тесной для трех человек, Гельмут и я – ногами к выходу, Гиальцен – головой к выходу, – таким образом мы экономили место. После долгих раздумий я через ноги Гиальцена сказал Гельмуту: «Я принял другое решение, я пойду скажу им об этом».

Гельмут, который считал теперь меня капризным и неприятным больным, покорно кивнул головой.

Я влез в другую палатку, где в это время был маложеланным гостем, потому что Аджиба как раз готовил ужин и занимал больше места, чем ему было положено по норме.

Я сказал Пазангу и Сеппу:

– Завтра я иду с вами.

– Хорошо, – ответил Сепп, – я все время хотел этого.

Пазанг кивнул головой:

– Адша, хорошо.

Видимо, он никогда не сомневался в том, что мы пойдем на вершину вместе. Я был бесконечно благодарен обоим. Они не произнесли ни слова предостережения или возражения. Они даже не подали вида, что мое участие уменьшает шансы на успех.

Я был убежден, что не буду им помехой. Во время подъема в лагерь IV я шел не хуже других. Правда, руками я ничего не могу делать, но путь на вершину выглядит несложным, и, видимо, можно будет идти без веревок. Если, наконец, я буду двигаться слишком медленно, то всегда смогу возвратиться, не задерживая их.

Мне, конечно, нужно опасаться холода. Но если я заверну руки ватой и надену несколько пар рукавиц, опасность для меня при такой низкой температуре будет не больше, чем для других. Они тоже могут получить обморожения. Я вообще не любитель крайних решений, но в данном случае чувствовал, что имею некоторые права на Чо-Ойю: я уже был однажды очень близко от нее, но она жестоко отбросила меня, а завтра я еще раз хочу попытаться победить ее.

Я возвратился в свою палатку счастливым. Но больше меня был счастлив Аджиба: ему уже никто не помешает доварить ужин. Он знал, что хороший ужин играет важную роль в успехе следующего дня, поэтому очень старался.

Тянулась бессонная ночь. Трех человек для такой палатки слишком много. Гиальцен, занимавший все больше и больше места, храпел на зависть мне. Его ноги, к счастью без ботинок и в спальном мешке, щекотали мне нос. Я попытался их отодвинуть к Гельмуту, но, возможно, он сейчас как раз подвигал их ко мне. На крепкий детский сон Гиальцена это не влияло, ему даже не мешали наши четыре ноги, которые должны были мешать ему больше, чем его ноги нам.

После окончания некоторых экспедиций можно часто слышать о так называемом «палаточном психозе», то есть о таком состоянии, когда все находящиеся в палатке надоедают друг другу и нервируют друг друга, – состояние, вызываемое теснотой и близостью тел. Во время своих путешествий я иногда сталкивался с этим. Маленькие, безобидные привычки, на которые обычно никто не обращает внимания, начинают вызывать в тесной палатке чрезмерную нервозность и раздражительность.

Китар, который в 1936 году сопровождал меня в Тибет, имел привычку хихикать во сне. Возможно, это были веселые воспоминания, возможно, своеобразный способ дышать во сне. Во всяком случае я избегал ночевать с ним в одной палатке.

Пазанг имел привычку так энергично откашливаться во сне, что я инстинктивно освобождал ему место для второй части очистки его горла. Но он никогда не плевал. Прошло много времени, пока я привык к этому.

Гельмут часто щелкал ночью языком, как это делается после хорошего, сытного обеда. Эти звуки вызывали раздражение, так как мы нередко ложились спать голодными.

Но это маленькие неприятности, к которым легко можно привыкнуть. Самое тяжелое, если долгую бессонную ночь приходится лежать рядом с человеком, который спит глубоким сном. В этом случае забываешь, что рядом находится просто более здоровый человек, а его крепкий сон воспринимаешь как личное оскорбление, как подлость, какую он вынашивал в течение целого дня.

Хотя Гиальцен – хороший, отзывчивый мальчик среди шерпов, тем не менее, во сне он не обращает ни малейшего внимания на то, что нам иной раз приходится отталкивать его ноги от наших лиц.

Была еще ночь, когда я услышал в соседней палатке шум, из которого заключил, что Аджиба начал готовить завтрак. Чтобы приготовить горячую пищу на этой высоте, требуется много времени.

Но сейчас только три часа утра. «Слишком рано», – подумал я.

Наконец, я услышал голос Аджибы: «Завтрак» – и он передал мне в палатку сначала кружку какао, потом кружку овсяных хлопьев. Я наслаждался теплом и ел с благоговением. Гиальцен еще храпел, Гельмут залез с головой в спальный мешок: они покушают позже, когда мы уже будем в пути.

Медленно начало светать. Мне было слышно, как Сепп и Пазанг готовятся к выходу. Ветер не сильный, небо безоблачно – хороший день для восхождения.

Я уже должен был встать, но все еще лежал в раздумье – идти или не идти. Я разбудил Гиальцена. С большим трудом он надел на меня ботинки. Сохранить ботинки незамерзшими – одна из самых серьезных проблем во время ночевки в высотных лагерях. Их обязательно нужно снимать на ночь, чтобы не обморозить ноги. Остальная одежда не снимается, в ней спят в спальных мешках – так по крайней мере спали мы. Известно, что к утру ботинки замерзают и становятся твердыми, как кость. Но для них нет теплого места. Идеально было бы, если бы можно было прятать ботинки в спальный мешок, где они не замерзали бы, но каждый одет, как капуста, и сам с трудом помещается в мешке. Увеличение мешка связано с увеличением веса и, следовательно, с дополнительной нагрузкой. Из двух зол приходится выбирать меньшее, видимо, лучше замерзшие ботинки. Их кладут под голову в надежде, что они не замерзнут. Тщетная надежда.

Гиальцен кряхтел, стонал, почти сломал мне ноги, пока ему удалось надеть на меня ботинки и брезентовые гетры поверх ботинок. Они были не очень прочными, но, скрепленные фитилями кошек, должны были выдержать еще один день.

Я выполз из теплой палатки. Утро было морозное. Солнце только всходило. Небо и горы Тибета были окрашены в красный цвет. Сепп и Пазанг молча надели рюкзаки. Мы почти не разговаривали, не смели произнести ни слова о чудесном подарке судьбы, давшей нам хорошую погоду и удачный день.

Пазанг надел мне кошки. Это была большая товарищеская услуга, так как ему, при таком холоде, пришлось снять рукавицы. Сепп смотрел на нас серьезно и сосредоточенно. Мои руки, после теплой палатки, еще сохраняли подвижность, и я смог взять правой рукой ледоруб. К рюкзаку были привязаны две лыжные палки. Пока они еще не были нужны, так как склон был не очень крутой, а снег – твердый. Может быть мы еще попадем в глубокий снег и тогда палки окажут нам большую услугу.

Простились с оставшимися очень скромно. Мы торопились с выходом, так как хотели не только быстрее начать подъем, но и быть в движении, уйти из тени, в которой находился лагерь, наверх, где лучи солнца уже освещали склон.

Мы поднялись по крутому снежному склону над лагерем. Я старался идти медленно и приспосабливать дыхание к движению. «Медленнее, – говорил я себе, – медленнее, впереди еще много тысяч шагов и торопиться не нужно».

Шли без веревки: Пазанг – впереди, Сепп – сзади меня. Иногда шли совсем рядом, иногда едва видели друг друга. Мы набрали высоту довольно быстро. Снег идеальный, твердый, как кость. Кошки входили в снег только на несколько миллиметров, давая хорошую опору и не утомляя. В глубоком снегу подниматься по этим склонам было бы очень утомительно, и вряд ли возможно достичь вершины в один день. Во время лавиноопасного снега подъем по этим склонам был бы легкомыслием, и надеяться на то, что останешься жив – трудно. Видимо, в этот день ветер и снег создали прекрасные условия для восхождения.

Но для нас даже эти «идеальные» условия были очень тяжелы. Очень холодно, и ветер все усиливается. Сепп жаловался, что ноги озябли, и он их не чувствует. В свое время на северной стене Эйгера он обморозил себе ноги, и они стали очень чувствительными к холоду. Он стучал ледорубом по ногам, чтобы восстановить кровообращение.

Я снова почувствовал всю тяжесть ответственности. Мне необходимо принять решение.

Я мог бы сказать Сеппу: «Не стоит рисковать, вернись». – Безусловно, это был бы разумный совет. Но смог бы я подавить в себе подозрение, что эти слова были вызваны только заботой о Сеппе, а не тайной мыслью о том, чтобы быть единственным европейцем, достигнувшим вершины?

Я мог бы даже сказать: «Сепп, возьми себя в руки. Все пройдет!» – Но мог ли я брать на себя ответственность за ампутированную ногу или чужую жизнь?

Возможно, что в данном случае каждый должен решать за себя. Пазанг знает свои силы, я буду знать, когда мне повернуть обратно, Сепп, безусловно тоже знает, что он может себе позволить.

И я сказал: «Я бы на твоем месте вернулся вниз, но делай так, как сам считаешь нужным».

Долго ждать у нас не было времени. Теперь речь шла не о том, кто поднимется на вершину; важно, чтобы кто-либо из нас троих был наверху. Сепп принял несколько таблеток, ускоряющих движение крови, ослабил фитили своих кошек и продолжал подъем.

Это было самоотверженное решение, ведь он, после обморожений, полученных на северной стене Эйгера, хорошо знал, какие мучительные страдания они вызывают. Безусловно, что не тщеславие толкало его на этот риск, а чувство ответственности за нас: он не мог оставить нас одних и должен был оказать нам помощь.

Мы все еще поднимались в тени. Иногда лучи солнца касались склона, но не дарили тепла. Пазанг двигался впереди в быстром темпе, прокладывая путь. До сих пор я шел хорошо, ноги и дыхание работали нормально. Если я ставил аккуратно кошки, то мог обходиться без помощи ледоруба и почти не нагружал руку. Для каждого шага требовалось несколько вдохов, и поэтому я имел время думать. Пожалуй, думал не я – мысли текли своим чередом, а я, тяжело дыша, прислушивался к ним.

Первое рукопожатие, говорят они, подобно каждому твоему шагу. Помнишь первое соприкосновение с человеком, которого ты считаешь достойным твоей дружбы и любви? Как пальцы охватывают руку, и как давление пальцев вдруг устанавливает физическое единство, которое ты искал. Ты не должен грубо хватать руку, иначе не почувствуешь, что тебе дают. Ты не должен подавать и безжизненную руку, ведь ты же обязан что-то выразить. Точно так же обстоит дело и с твоим шагом. Ты и гора, вы хотите стать друзьями, только так ты можешь пережить этот день. Ты должен чувствовать кошками гору, без нужды не ранить ее, но все же проявлять свою волю.

Мысли не влияли на мое состояние, но сокращали длинное томительное время.

Мы подошли к широкому гранитному поясу, опоясывающему вершину. Несколько метров крутых скал и льда – небольшое препятствие, какое можно преодолеть за несколько минут. Но тщетно я пытался взяться руками за уступы или подняться на ледорубе – мои руки, совершенно беспомощные, причиняли мне при этих попытках нестерпимую боль.

Вдруг я услышал над собой голос Пазанга: «Веревка, сагиб». Сепп, который ожидал сзади меня, завязал петлю, и через несколько секунд я был наверху. Пазанг молча убрал веревку в рюкзак. Мы шли без отдыха все выше и выше. Все новые ледовые склоны, казавшиеся бесконечными, вставали перед нами и поднимались выше нас. Мы не замечали, что идем вверх.

У меня в рюкзаке лежал фотоаппарат, но взять его оттуда не было сил. Кроме того, работать с ним в моих бесчисленных рукавицах было нельзя, а снять их, хотя бы на несколько секунд, я боялся.

Сепп, у которого аппарат был заряжен цветной пленкой, сфотографировал меня на высоте 7800 метров. Окружающие нас вершины, в том числе и семитысячники, остались значительно ниже нас.

Когда мы увеличили этот снимок, то увидели, что перед моим ртом виден белый предмет, очень похожий на папиросу. Я думал, что это дефект пленки.

– Что бы это могло быть? – спросил я Сеппа.

– У тебя на носу висела сосулька, – ответил он.

Я этого не замечал. Видимо, выделения из носа и выдыхаемый воздух образовали сосульку, которая время от времени обламывалась. Я не почувствовал, как отморозил себе кончик носа. Во время спуска он у меня был заложен и дышать было трудно.

На плече, где мы в свое время хотели установить лагерь V, мы первый и единственный раз остановились на короткий отдых. Пазанг взял с собой термос с горячим кофе, которое нам пришлось по вкусу и придало новые силы. С кофе мы ели горсточки джауры (поджаренный рис).

Впереди уже не должно быть технически сложных участков. Пазанг оставил веревку, ледовые крючья, карабины и даже молоток. Отсюда было уже видно, что в зоне вершины мы не встретим глубокого снега. Ветер так тщательно «очистил» вершину от снега, что местами был виден лед. Поэтому я оставил лыжные палки, мешавшие во время ходьбы. Выше и выше! Мы стали подобны машинам; которые могут двигаться только вверх.

Может быть, мы представляли собой только волю, которая стремится вверх и заставляет тело следовать за ней. Все ниже уходили другие вершины, все шире открывалось синее небо Тибета – старого друга моих приключений и доверенного лица во время многих незабываемых часов.

Ветер значительно ослабел и стал дуть нам в спину, как бы помогая подниматься вверх.

Мы достигли так называемой «зоны смерти» – высота 8000 метров. Казалось, что холод мирового пространства граничит здесь с атмосферой, дарящей жизнь. Мы, люди, – нежеланные пришельцы в эту зону абсолютной и абстрактной красоты, созданной не для глаз человека.

Термин «зона смерти» не выдуман жадными до сенсаций журналистами, его ввели врачи. Они установили, что на этой высоте в организме человека, если не применять кислорода, может на короткое время приостановиться распад, то есть наступит смерть. Процесс необратим.

Как ни труден каждый шаг на этой высоте, как ни задыхались мы, тем не менее здесь мы испытывали самое большое и счастливое приключение дня.

Возможно, причиной этому являлась чисто физическая близость неба, возможно сознание, что мы достигли границ нашего мира, возможно, нехватка кислорода заставляла извилины мозга работать по-другому. Я знаю из рассказов других альпинистов, поднимавшихся до таких же высот без кислородного аппарата, что им слышались голоса друзей, и они видели различные видения.

Замечательный английский альпинист Франк Смит рассказывал, как однажды на Эвересте он запутался между действительностью, регистрируемой его мозгом, и видениями, вводящими его в заблуждение. Смит знал, что его друг, Эрик Шиптон, вернулся, и он один продолжает путь. Но у него все время было такое чувство, что Шиптон идет сзади. Это придавало ему уверенность и силу, хотя он и знал, что идет один и в то же время, как бы и не знал, так как разум и чувство перепутались на этой высоте.

Смит, кроме того, видел драконов, парящих в небе. Он знал, что драконов не существует, и видение является результатом усталости глаз и воображения. Он закрывал глаза, открывал их снова, но драконы не исчезали. Герман Буль рассказывал, что, когда он один поднимался на Нанга-Парбат, то вдруг услышал голос, предупреждающий его о том, что он потерял рукавицу. Что это – шестое подсознательное чувство, ангел хранитель или помощь умерших друзей?

Когда я боролся за каждый метр высоты на крутых ледовых склонах, я ожидал, что услышу голос покойного отца. Он, вероятно, будет подзадоривать меня и скажет о признании моих достижений. Я был так уверен в этом, что иногда останавливался и прислушивался, но ничего не слышал, кроме ветра и абсолютной тишины.

Тем не менее я не был разочарован. Мир предстал передо мной в новой доброжелательной красе. Стена, обычно отделявшая меня от других дел, рухнула. Все видения, из которых состоит мой мир, – небо, лед, скалы и я стали неделимым целым. Я чувствовал себя одновременно и богом и жалкой незаметной пылинкой.

Мне не хватает слов, чтобы рассказать о переживаниях в те часы. Возможно, что слов не хватает не только мне, их нет в языке человека. В этом случае речь идет о чувствах и признаниях, которые невозможно передать человеческими словами, так же, как нельзя передать словами благоухание цветка и чарующий вид захода солнца. Мало надежды, что неясный лепет может вызвать те же чувства у читателей.

Мечтатели всех времен безуспешно пытались передать свои переживания. Для этого они прибегали к сравнениям. Мне казалось, что я переживаю что-то подобное: я перешел через границы реального мира и достиг мира с другими законами. Я вспоминаю слова англичанина Вильяма Блека: «Если бы были открыты ворота абсолютной воспринимаемости, человеку все казалось бы так, как это есть – бесконечностью».

Здесь эти ворота широко открыты, и меня заполняло непередаваемое, сверхчеловеческое счастье. Ничто не изменилось от того, что я, когда мог ясно мыслить, был убежден, что должен умереть в этот день. Эта мысль неверна, но все же я так думал. Мы очень поздно поднимаемся на вершину и не сможем вернуться в лагерь IV или к палатке, с которой Гельмут и Аджиба выйдут нам навстречу. Мы будем вынуждены остановиться на бивуаке где-то наверху и обязательно замерзнем. Но и эта мысль входила в мое счастливое настроение. Она не содержала ничего угрожающего и героического и не заставляла меня спешить.

Почти все религии на земле направлены на то, чтобы освободить людей от страха перед смертью и заставить их смотреть на смерть, как на логическое завершение жизни, поэтому мое настроение можно было назвать религиозным экстазом.

Радость от будущего успеха, а теперь я был убежден, что мы достигнем, вершины, уже не играла никакой роли. Вершина теперь имела ту же ценность, как все окружающее меня и я сам, – она являлась просто частью целого.

Несмотря на убеждение, что этот день кончится нашей смертью, я уже не чувствовал ответственности за своих друзей, идущих рядом со мной. Понятия перемешались и уступили место не равнодушию, а другой оценке.

Я не знаю, как долго продолжалось это счастливое движение, возможно, два часа, возможно, три. Перед нами все еще был подъем без особых трудностей, кроме нашей усталости. Мы шли почти без отдыха восемь часов и шли все медленнее. Наконец, склон стал более пологим и обзор шире.

Вдруг подъем прекратился, простор стал неограниченным, над нами небо, а вокруг нас бесконечные цепи Гималайских гор. Мы на вершине.

Пазанг шел нам навстречу. Его ледоруб был воткнут в снег, и привязанные к нему флаги Непала, Австрии и Индии развевались на ветру. В принципе я не являюсь сторонником флагов, но при виде флага своей родины и флагов этих двух стран, которые я очень люблю и которым я так многим обязан, я не мог удержать слез. Было три часа дня 19 октября 1954 г.

Пазанг обнял меня. Слезы текли из его глаз, и ветер уносил их маленькими кристалликами в бесконечное пространство. Для него покорение вершины имеет большее значение, чем для нас. В течение двадцати лет он был «сирдар» и стремился подняться на «очень высокую гору». На К2 и на Дхаулагири он был близок к выполнению своего заветного желания, но счастье было против него. Сегодня, наконец, исполнилось самое страстное желание в его жизни. От счастья он не мог говорить и только в слезах повторял: «Вершина, сагиб, вершина».

В глазах Сеппа и в моих были слезы, которых мы не стыдились. Мы обнимались и целовались. Как я рад, что мы втроем! Взявшись под руки, мы пошли на высшую точку.

Над нами было бесконечное синее небо. Как колокол, опускалось оно вокруг нас. Покорение вершины – большая радость, но близость неба величественнее. До нас мало людей было так близко к нему. Небо, а не мы, господствовало над вершиной в течение этого получаса.

Вершина имеет такое грандиозное окружение, что страшно и подумать: Эверест, Лхоцзе, Нуптзе, Макалу, видно Канч и суровый массив Кангтега.

Нам хотелось смотреть, смотреть и только смотреть. Но мы устали и не могли долго оставаться на вершине.

Сепп положил в вечный снег маленькое распятие, которое ему дала с собой его мать. Пазанг и я закопали в снег сладости и шоколад – благодарственный дар богам. Эта принятая в Гималаях церемония выполняется даже при переходе через легкий перевал. Как часто я и мои спутники из местного населения бросали ветру в знак благодарности цзамбу, рис и сахар. Мне казалось само собой разумеющимся последовать старому красивому обычаю. Я хотел вырыть ледорубом маленькую ямку для моих подарков, но руки не слушались меня. Я встал на колени. Несколько секунд я стоял в таком положении – мы все по-разному благодарим бога.

Мы сделали обычные снимки на вершине, даже против своего желания, потому что знали, что они являются единственным доказательством покорения вершины. Было очень трудно подобрать экспозицию. Кроме того, так холодно, что Сепп только на короткое время смог снять рукавицы. Несмотря на недействующие пальцы, я пытался сфотографировать панораму, но был вынужден передать аппарат Сеппу. Один раз я попытался с победным видом поднять ледоруб с флагами, но или моя рука была слишком слаба, или ветер очень сильным – во всяком случае на этом снимке мы сэкономили один кадр. Пазанг снял меня с Сеппом – в кадре оказались две срезанных головы и безоблачное небо. В этом отношении Пазанг не очень талантлив.

Наши тени удлинялись, полчаса пребывания на вершине и близости к небу прошли, нужно было спускаться, если мы не хотели бросить вызов судьбе.

Глава XI

СПУСК

Последний взгляд на божественную картину грандиозного горного мира, и мы начали спуск по своим следам. Снова каждый идет по-своему. Мы спускались значительно быстрее, чем рассчитывали. На этих высотах разница во времени подъема и спуска значительно больше, чем в наших горах. Вскоре мы подошли к плечу и собрали оставленное нами при подъеме снаряжение.

Мы уже знали, что мое предчувствие не исполнится. Если во время спуска ничего не случится, то к вечеру мы будем в лагере IV. Лагерь – маленькая, почти незаметная точка в ледяной пустыне под нами.

Трудно даже себе представить, что эта точка означает для нас жизнь и безопасность, но это именно так. Через несколько часов мы уже будем лежать в спальных мешках и, все еще возбужденные пережитым, говорить: «А помнишь…» Пережитое на вершине станет уже только воспоминанием.

Я старался сохранить эти переживания в себе как можно дольше. Мне неизвестно, смогу ли я второй раз в своей жизни пережить такое, когда пространство и время объединяются в единое, стираются границы между воспоминаниями и действительностью, а все сливается, в одно незабываемое целое.

Спускаясь в этом величественном бескрайнем безмолвии, я вдруг почувствовал, что те двадцать лет, которые я путешествовал по Гималаям, уже не являются воспоминаниями прошедшего, а стали переживанием настоящего. Желание покорить Чо-Ойю стало не более значительным, чем мое первое желание увидеть Гималаи. Одно немыслимо без другого.

Сознательно медленно, шаг за шагом, я ставил кошки на снег. Но сейчас не для того, чтобы сэкономить силы, мне хотелось как можно дольше продлить этот день.

Я вспомнил свое первое знакомство с Гималаями. Мы с другом ехали на мотоциклах по Индии и недалеко от города Патиала воспользовались гостеприимным предложением немецкого лесничего. Он взял нас с собой в охотничий домик магараджи, расположенный в горах: тогда мы увидели далеко на севере тонкую белую линию – это были снежные вершины Гималаев. Я в тот момент был очень счастлив, но еще не знал, что уже никогда не смогу освободиться от тоски по этим вершинам.

Потом были годы учебы на геологическом факультете Венского университета. Мой учитель, профессор Эдуард Суесс, дал мне свободу в выборе темы и места работы над докторской диссертацией. Я, конечно, сказал: «Гималаи».

Мы уже знали, что мое предчувствие не исполнится. Если во время спуска ничего не случится, то к вечеру мы будем в лагере IV. Лагерь – маленькая, почти незаметная точка в ледяной пустыне под нами.

Трудно даже себе представить, что эта точка означает для нас жизнь и безопасность, но это именно так. Через несколько часов мы уже будем лежать в спальных мешках и, все еще возбужденные пережитым, говорить: «А помнишь…» Пережитое на вершине станет уже только воспоминанием.

Я старался сохранить эти переживания в себе как можно дольше. Мне неизвестно, смогу ли я второй раз в своей жизни пережить такое, когда пространство и время объединяются в единое, стираются границы между воспоминаниями и действительностью, а все сливается, в одно незабываемое целое.

Спускаясь в этом величественном бескрайнем безмолвии, я вдруг почувствовал, что те двадцать лет, которые я путешествовал по Гималаям, уже не являются воспоминаниями прошедшего, а стали переживанием настоящего. Желание покорить Чо-Ойю стало не более значительным, чем мое первое желание увидеть Гималаи. Одно немыслимо без другого.

Сознательно медленно, шаг за шагом, я ставил кошки на снег. Но сейчас не для того, чтобы сэкономить силы, мне хотелось как можно дольше продлить этот день.

Я вспомнил свое первое знакомство с Гималаями. Мы с другом ехали на мотоциклах по Индии и недалеко от города Патиала воспользовались гостеприимным предложением немецкого лесничего. Он взял нас с собой в охотничий домик магараджи, расположенный в горах: тогда мы увидели далеко на севере тонкую белую линию – это были снежные вершины Гималаев. Я в тот момент был очень счастлив, но еще не знал, что уже никогда не смогу освободиться от тоски по этим вершинам.

Потом были годы учебы на геологическом факультете Венского университета. Мой учитель, профессор Эдуард Суесс, дал мне свободу в выборе темы и места работы над докторской диссертацией. Я, конечно, сказал: «Гималаи».