Техника массажа оказывает влияние на силу раздражения. Гипертонус определенных мышц можно устранить, произведя легкую ручную вибрацию или вибрацию аппаратом. Разминания вызывают длительные боли. При слабом тонусе мышц показаны жесткие вибрации.

Лечебный эффект зависит от количества процедур массажа и промежутков между ними.

Проводить сегментарный массаж необходимо при соблюдении ряда условий:

1) продолжительность одного сеанса – около 20 мин., при заболеваниях сердца, печени, желчного пузыря – дольше;

2) силу давления сначала увеличивают от поверхности в глубину, а затем уменьшают;

3) в среднем проводят 2 – 3 сеанса в неделю. При хорошем самочувствии больного можно осуществлять процедуры каждый день;

4) общее количество процедур определяется производимым эффектом и колеблется от 6 до 12.

Техника массажа

Методика сегментарно-рефлекторного массажа

Сегментарно-рефлекторный массаж при гипертонии

Сегментарно-рефлекторный массаж при гипотонии

ГЛАВА 6. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

Основы точечного массажа

Лечебный эффект зависит от количества процедур массажа и промежутков между ними.

Проводить сегментарный массаж необходимо при соблюдении ряда условий:

1) продолжительность одного сеанса – около 20 мин., при заболеваниях сердца, печени, желчного пузыря – дольше;

2) силу давления сначала увеличивают от поверхности в глубину, а затем уменьшают;

3) в среднем проводят 2 – 3 сеанса в неделю. При хорошем самочувствии больного можно осуществлять процедуры каждый день;

4) общее количество процедур определяется производимым эффектом и колеблется от 6 до 12.

Техника массажа

Сегментарный массаж считается разновидностью классического. В нем применяются те же приемы, но несколько модифицированные: поглаживание, растирание, разминание, вибрация.

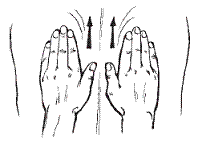

Рис. 41. Техника выполнения плоскостного сегментарного поглаживания

Рис. 41. Техника выполнения плоскостного сегментарного поглаживания

Плоскостное сегментарное поглаживание(рис. 41) обеими руками начинают с сегмента, расположенного ниже зоны с изменениями. При проведении приема руки движутся параллельно друг другу по направлению к шейному позвонку сначала с одной стороны, а затем с другой, производят усиленное давление на соответствующие сегменты.

Прием «пила»(рис. 42). Большие и указательные пальцы массажиста разведены и расположены по обе стороны от позвоночника. Руки производят пилящие движения в противоположных направлениях. Между ними перекатывается валик из кожи. Массаж проводится снизу вверх. Руки должны не скользить по коже, а двигаться вместе с ней. Если массажист стоит слева от больного, то правая рука используется для отягощения левой и наоборот.

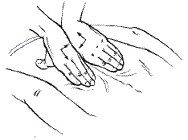

Рис. 42. Техника выполнения приема «пила»

Рис. 42. Техника выполнения приема «пила»

Прием «вилка». Выполняется с отягощением или без него. Указательный и средний пальцы помещают слева и справа от позвоночника и подушечками обоих пальцев прямолинейно скользят снизу вверх, от крестца до VII шейного позвонка.

Штрихование «вилкой»представляет собой разновидность приема «вилка» и производится подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных так же. Пальцы движутся вверх и вниз, смещая кожу, часто с отягощением.

«Вилкой» можно производить кругообразные движения, обычно с отягощением. Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных слева и справа от позвоночника, попеременно выполняются кругообразные движения в направлении снизу вверх.

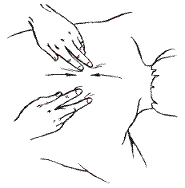

Рис. 43. Техника воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков

Рис. 43. Техника воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков

Воздействие на промежуток между остистыми отростками позвонков(рис. 43). Концевые фаланги указательного и среднего пальцев располагают на позвоночном столбе таким образом, чтобы остистый отросток позвонка находился между двумя пальцами. Затем подушечками совершают круговые движения в противоположных направлениях сначала ниже, а потом выше отростков. Каждый отросток массируется примерно 4 – 5 сек. В некоторых случаях на промежутки между остистыми отростками воздействуют большими и указательными пальцами обеих рук.

Прием сверленияпредставляет собой надавливание в глубь тканей подушечками больших пальцев, которые производят круговые или винтообразные движения по направлению к позвоночному столбу, массируя снизу вверх все сегменты. Сила надавливания к концу приема уменьшается. Кисть располагается вдоль позвоночного столба. Надавливание можно проводить с отягощением, одной рукой или обеими. Иногда надавливание осуществляют кулаком.

Рис. 44. Техника воздействия на окололопаточную область

Рис. 44. Техника воздействия на окололопаточную область

Воздействие на окололопаточную область. Правую лопатку растирают всеми пальцами, кроме большого, выполняя мелкие движения от места прикрепления широчайшей мышцы спины в сторону наружного нижнего края лопатки (рис. 44). Затем большим пальцем воздействуют на мышцы вдоль внутреннего края лопатки до плечевого уровня, после чего приступают к растиранию и разминанию верхнего края трапециевидной мышцы до затылка. Растирание левой лопатки начинают большим пальцем от места прикрепления широчайшей мышцы спины по направлению к наружному краю и нижнему углу лопатки, после чего всеми остальными пальцами кругообразными движениями массируют внутренний край лопатки до затылка.

При наступлении расслабления в области лопаток левой кистью массируют ткани, которые расположены под лопаткой, а также над и под ее остью. Для этого правую руку кладут под плечевым суставом, а левую – на область, расположенную рядом с нижним краем лопатки. Правой рукой сдвигают лопатку на пальцы левой руки, которой разминают подлопаточную область.

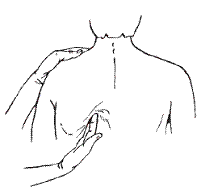

Рис. 45. Техника выполнения растяжения грудной клетки

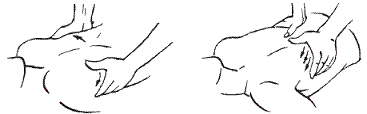

Растяжение грудной клетки(рис. 45). Прием стимулирует дыхание. Массажист сжимает грудную клетку пациента в фазе глубокого выдоха больного, затем по команде «Вдох» убирает свои руки.

Рис. 45. Техника выполнения растяжения грудной клетки

Растяжение грудной клетки(рис. 45). Прием стимулирует дыхание. Массажист сжимает грудную клетку пациента в фазе глубокого выдоха больного, затем по команде «Вдох» убирает свои руки.

Плоскостное сегментарное поглаживание(рис. 41) обеими руками начинают с сегмента, расположенного ниже зоны с изменениями. При проведении приема руки движутся параллельно друг другу по направлению к шейному позвонку сначала с одной стороны, а затем с другой, производят усиленное давление на соответствующие сегменты.

Прием «пила»(рис. 42). Большие и указательные пальцы массажиста разведены и расположены по обе стороны от позвоночника. Руки производят пилящие движения в противоположных направлениях. Между ними перекатывается валик из кожи. Массаж проводится снизу вверх. Руки должны не скользить по коже, а двигаться вместе с ней. Если массажист стоит слева от больного, то правая рука используется для отягощения левой и наоборот.

Прием «вилка». Выполняется с отягощением или без него. Указательный и средний пальцы помещают слева и справа от позвоночника и подушечками обоих пальцев прямолинейно скользят снизу вверх, от крестца до VII шейного позвонка.

Штрихование «вилкой»представляет собой разновидность приема «вилка» и производится подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных так же. Пальцы движутся вверх и вниз, смещая кожу, часто с отягощением.

«Вилкой» можно производить кругообразные движения, обычно с отягощением. Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных слева и справа от позвоночника, попеременно выполняются кругообразные движения в направлении снизу вверх.

Воздействие на промежуток между остистыми отростками позвонков(рис. 43). Концевые фаланги указательного и среднего пальцев располагают на позвоночном столбе таким образом, чтобы остистый отросток позвонка находился между двумя пальцами. Затем подушечками совершают круговые движения в противоположных направлениях сначала ниже, а потом выше отростков. Каждый отросток массируется примерно 4 – 5 сек. В некоторых случаях на промежутки между остистыми отростками воздействуют большими и указательными пальцами обеих рук.

Прием сверленияпредставляет собой надавливание в глубь тканей подушечками больших пальцев, которые производят круговые или винтообразные движения по направлению к позвоночному столбу, массируя снизу вверх все сегменты. Сила надавливания к концу приема уменьшается. Кисть располагается вдоль позвоночного столба. Надавливание можно проводить с отягощением, одной рукой или обеими. Иногда надавливание осуществляют кулаком.

Воздействие на окололопаточную область. Правую лопатку растирают всеми пальцами, кроме большого, выполняя мелкие движения от места прикрепления широчайшей мышцы спины в сторону наружного нижнего края лопатки (рис. 44). Затем большим пальцем воздействуют на мышцы вдоль внутреннего края лопатки до плечевого уровня, после чего приступают к растиранию и разминанию верхнего края трапециевидной мышцы до затылка. Растирание левой лопатки начинают большим пальцем от места прикрепления широчайшей мышцы спины по направлению к наружному краю и нижнему углу лопатки, после чего всеми остальными пальцами кругообразными движениями массируют внутренний край лопатки до затылка.

При наступлении расслабления в области лопаток левой кистью массируют ткани, которые расположены под лопаткой, а также над и под ее остью. Для этого правую руку кладут под плечевым суставом, а левую – на область, расположенную рядом с нижним краем лопатки. Правой рукой сдвигают лопатку на пальцы левой руки, которой разминают подлопаточную область.

Методика сегментарно-рефлекторного массажа

Приемы массажа выполняются ритмично, негрубо. Нельзя использовать средства для скольжения рук, так как они притупляют чувствительность. Сначала массируют участки, которые прилегают к пораженной зоне. Воздействие усиливают постепенно. После проведения массажа кожа пациента должна покраснеть и потеплеть, боль – уменьшиться, а также должно возникнуть состояние расслабленности.

Массаж спины. Больной находится в положении лежа. Используют прием сверления, прием воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков, прием «пила» и др. Движения при массаже направлены снизу вверх. Затем массируют окололопаточную область.

Массаж таза. Положение больного – лежа. Приемы: поглаживание, растирание крестца по ходу гребешка, прием сверления, воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков, «пила», легкая вибрация, сотрясение таза.

Массаж грудной клетки. Больной сидит. Растирают грудь от мечевидного отростка к межреберьям, от грудины к позвоночнику. Затем массируют область лопаток. Заканчивают легкими вибрациями и растяжением грудной клетки.

Массаж затылочной области. Сначала массируют область нервных корешков, далее – трапециевидную, грудино-ключично-сосцевидную мышцы. Движения направлены к затылочному бугру. После этого поглаживают и растирают лобную мышцу. Заканчивают массаж поглаживанием.

Массаж конечностей. Сначала воздействуют на соответствующую корешковую область и область спины. Затем массируют конечности в последовательности: плечо (бедро), затем предплечье (голень). Движения направлены от периферии к центру. Применяют растирание и вибрацию.

Массаж спины. Больной находится в положении лежа. Используют прием сверления, прием воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков, прием «пила» и др. Движения при массаже направлены снизу вверх. Затем массируют окололопаточную область.

Массаж таза. Положение больного – лежа. Приемы: поглаживание, растирание крестца по ходу гребешка, прием сверления, воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков, «пила», легкая вибрация, сотрясение таза.

Массаж грудной клетки. Больной сидит. Растирают грудь от мечевидного отростка к межреберьям, от грудины к позвоночнику. Затем массируют область лопаток. Заканчивают легкими вибрациями и растяжением грудной клетки.

Массаж затылочной области. Сначала массируют область нервных корешков, далее – трапециевидную, грудино-ключично-сосцевидную мышцы. Движения направлены к затылочному бугру. После этого поглаживают и растирают лобную мышцу. Заканчивают массаж поглаживанием.

Массаж конечностей. Сначала воздействуют на соответствующую корешковую область и область спины. Затем массируют конечности в последовательности: плечо (бедро), затем предплечье (голень). Движения направлены от периферии к центру. Применяют растирание и вибрацию.

Сегментарно-рефлекторный массаж при гипертонии

Показанием к массажу служит гипертоническая болезнь только I и II стадии. При гипертонии III стадии массаж делать нельзя.

Методика проведения массажа. Пациент сидит в кресле с подголовником или с опорой на подушку. Все движения направлены сверху вниз. Сначала воздействуют на сегменты D7 – D2 в межлопаточной области по 1-й и 2-й линиям спины. Выполняют прием плоскостного поглаживания (3 – 4 пасса), растирание пальцами прямолинейное, круговое, спиралевидное (3 – 4 движения), разминание, надавливание, сдвигание, щипцеобразное растяжение (по 2 – 3 пасса), непрерывистую легкую вибрацию.

Далее переходят к массажу воротниковой зоны, двигаясь сверху вниз от точки фэн-фудо до цзянь-юй, от затылочного бугра до плечевых суставов. Используют следующие приемы: обхватывающее поглаживание (3 – 4 раза), плоскостное, гребнеобразное поглаживание (2 – 3 раза); растирание прямолинейное, круговое, гребнеобразное (3 – 4 раза); разминание пальцами, надавливание щипцеобразное, сдвигание, растяжение, поперечное, продольное по надплечьям (2 – 3 раза); легкие непрерывистые вибрации пальцами (2 – 3 раза).

Далее массируют точки тянь-ю, фэн-чи, фэн-фу, места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы с обеих сторон, места прохождения малого затылочного нерва на обе стороны шеи сзади и область под затылочным бугром головы. Выполняют приемы: поглаживание, растирание, надавливание и точечные седативные воздействия в течение 4 – 5 сек. Следующей массируют область от затылочного бугра к темени – от точки фэн-фу к точке бай-хуэй. Движения направлены вверх от затылочного бугра. Приемы: растирание, сдвигание всех тканей концевыми фалангами четырех пальцев, кроме большого (5 – 6 раз).

Затем производят массаж волосистой части головы в соответствии с ростом волос. Приемы: граблеобразное поглаживание, растирание, надавливание (по 2 – 4 раза).

Перед массажем лица пациент откидывает голову назад. Приемы: плоскостное поглаживание лобной области от средней линии к ушным раковинам (4 – 5 раз); растирание всего лица «переступанием» пальцами; разминание – надавливание, сжатие пальцами; надбровные дуги поглаживаются, растираются и щипцеобразно разминаются (каждое движение выполняется 3 – 4 раза); в конце массажа производят пунктирующие постукивания в области выхода подглазничного нерва, в точке сыбай, одновременно справа и слева.

Массируют волосистую часть головы, воротниковую зону, межлопаточную область от D7 до D2.

Продолжительность процедуры – 10 – 12 мин. Курс лечения – 20 – 24 сеанса. Для снятия головной боли можно проводить 2 сеанса в день.

Методика проведения массажа. Пациент сидит в кресле с подголовником или с опорой на подушку. Все движения направлены сверху вниз. Сначала воздействуют на сегменты D7 – D2 в межлопаточной области по 1-й и 2-й линиям спины. Выполняют прием плоскостного поглаживания (3 – 4 пасса), растирание пальцами прямолинейное, круговое, спиралевидное (3 – 4 движения), разминание, надавливание, сдвигание, щипцеобразное растяжение (по 2 – 3 пасса), непрерывистую легкую вибрацию.

Далее переходят к массажу воротниковой зоны, двигаясь сверху вниз от точки фэн-фудо до цзянь-юй, от затылочного бугра до плечевых суставов. Используют следующие приемы: обхватывающее поглаживание (3 – 4 раза), плоскостное, гребнеобразное поглаживание (2 – 3 раза); растирание прямолинейное, круговое, гребнеобразное (3 – 4 раза); разминание пальцами, надавливание щипцеобразное, сдвигание, растяжение, поперечное, продольное по надплечьям (2 – 3 раза); легкие непрерывистые вибрации пальцами (2 – 3 раза).

Далее массируют точки тянь-ю, фэн-чи, фэн-фу, места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы с обеих сторон, места прохождения малого затылочного нерва на обе стороны шеи сзади и область под затылочным бугром головы. Выполняют приемы: поглаживание, растирание, надавливание и точечные седативные воздействия в течение 4 – 5 сек. Следующей массируют область от затылочного бугра к темени – от точки фэн-фу к точке бай-хуэй. Движения направлены вверх от затылочного бугра. Приемы: растирание, сдвигание всех тканей концевыми фалангами четырех пальцев, кроме большого (5 – 6 раз).

Затем производят массаж волосистой части головы в соответствии с ростом волос. Приемы: граблеобразное поглаживание, растирание, надавливание (по 2 – 4 раза).

Перед массажем лица пациент откидывает голову назад. Приемы: плоскостное поглаживание лобной области от средней линии к ушным раковинам (4 – 5 раз); растирание всего лица «переступанием» пальцами; разминание – надавливание, сжатие пальцами; надбровные дуги поглаживаются, растираются и щипцеобразно разминаются (каждое движение выполняется 3 – 4 раза); в конце массажа производят пунктирующие постукивания в области выхода подглазничного нерва, в точке сыбай, одновременно справа и слева.

Массируют волосистую часть головы, воротниковую зону, межлопаточную область от D7 до D2.

Продолжительность процедуры – 10 – 12 мин. Курс лечения – 20 – 24 сеанса. Для снятия головной боли можно проводить 2 сеанса в день.

Сегментарно-рефлекторный массаж при гипотонии

Больной находится в положении лежа на животе. Массируют сегменты от S5 до D6. Выполняют следующие приемы: поглаживание (обхватывающее, плоскостное, гребнеобразное); растирание (любое); разминание (продольное, поперечное, накатывание, надавливание); вибрация прерывистая и непрерывистая. Производят сотрясение всей спины.

Затем воздействуют на область ягодиц. Используют все приемы, в том числе ударные.

Далее переходят к массажу задней поверхности нижних конечностей. После него больной переворачивается на спину, и ему массируют переднюю поверхность нижних конечностей. Акцент на суставы и мелкие группы мышц не делают.

Последним массируют живот. Движения направлены по часовой стрелке, справа налево. Завершают процедуру сотрясением.

Продолжительность сеанса – 15 – 20 мин. Курс состоит из 15 – 20 сеансов, которые проводятся через день и сочетаются с ЛФК и другими физиопроцедурами.

Затем воздействуют на область ягодиц. Используют все приемы, в том числе ударные.

Далее переходят к массажу задней поверхности нижних конечностей. После него больной переворачивается на спину, и ему массируют переднюю поверхность нижних конечностей. Акцент на суставы и мелкие группы мышц не делают.

Последним массируют живот. Движения направлены по часовой стрелке, справа налево. Завершают процедуру сотрясением.

Продолжительность сеанса – 15 – 20 мин. Курс состоит из 15 – 20 сеансов, которые проводятся через день и сочетаются с ЛФК и другими физиопроцедурами.

ГЛАВА 6. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

Традиционная китайская медицина основана на философии даосизма и теории инь-ян. Первой систематизированной книгой по медицине в Китае является трактат «Хуан Ди Нэй Цзин Су Вэнь Лин Шу» («Трактат о внутреннем императоре Хуан Ди»), написанный в начале III века до н. э., в котором были собраны знания древних врачей на основе 2000-летнего опыта. Примерно в то же время возник пальцевой, или точечный, метод массажа (чжень), который быстро распространился по всему Китаю, Корее, Монголии и Японии. В VIII веке точечный массаж был признан официально.

Человеческий организм рассматривался как сложная система, тесно связанная со всеми явлениями природы. Болезнь понималась как процесс, который возникает в результате нарушения нормальных взаимосвязей в самом организме и между организмом и окружающей средой. Болезнетворные факторы могут быть внешними (климат, инфекции, травмы) и внутренними (пища, вода, эмоции).

Были обнаружены точки, которые позднее назвали биологически активными. Точки систематизировали в каналы, меридианы, определенные линии. Китайские врачи выявили их функциональную взаимосвязь с органами и системами организма. На точки производилось воздействие иглой, полынной сигаретой, пальцем, а позже – специальными палочками и другими приспособлениями из эбонита, фторопласта, металла (сталь, медь, золото, серебро, титан).

В точечном массаже воздействие на биологически активные точки (БАТ) производится пальцем или кистью. Всего описано 700 точек, чаще других используются 150.

Лечебный эффект обусловлен включением сложных рефлекторных процессов. Внутренние и внешние факторы могут нарушать баланс внутренних сил организма. Восстановить его возможно при воздействии на ключевые пункты рефлекторной дуги.

Ответная реакция при точечном массаже часто возникает в области, анатомически удаленной от места раздражения.

БАТ глубоко изучались в России и за рубежом. Было обнаружено, что, воздействуя на них, можно нормализовать энергетическое равновесие организма, тонизировать или, напротив, успокоить вегетативную нервную систему, используя соответствующие приемы. При воздействии на БАТ отмечалось усиление кровообращения, обмена веществ, активизировалась деятельность внутренних желез. При массаже определенных точек происходило обезболивание, снималось нервное и мышечное напряжение.

Клинические исследования показали, что биологически активные точки имеют признаки, отличающие их от окружающих тканей. В них зафиксировано относительно низкое электрическое сопротивление – 794 кОм на площади 2,5 мм2. Всего в 2 мм в стороне от точки на такой же площади отмечается сопротивление 1407 кОм и более.

БАТ имеют высокий энергетический потенциал, поглощают ультрафиолетовые лучи в большем количестве, чем кожа рядом с ними, часто температура в них повышена, усилено потоотделение.

И один из важнейших признаков – особая болевая чувствительность БАТ.

При надавливании на БАТ у массируемого возникают ощущения ломоты, распирания, онемения, болезненности, отличающиеся от ощущения надавливания на лежащие рядом участки. Это помогает массажисту определить точку.

Преимущества точечного массажа заключаются в том, что методика его проведения очень проста, не требует воздействия на большие участки, метод физиологичен и его можно применять как для профилактики, так и для лечения болезней.

Конечно, не следует полагаться только на точечный массаж при лечении заболеваний. В этом случае его необходимо проводить в сочетании с лекарственной терапией и другими физиологическими способами лечения. При использовании точечного массажа необходимо учитывать все противопоказания (такие же, как и для классического массажа). Предварительно нужно посоветоваться с врачом.

Человеческий организм рассматривался как сложная система, тесно связанная со всеми явлениями природы. Болезнь понималась как процесс, который возникает в результате нарушения нормальных взаимосвязей в самом организме и между организмом и окружающей средой. Болезнетворные факторы могут быть внешними (климат, инфекции, травмы) и внутренними (пища, вода, эмоции).

Были обнаружены точки, которые позднее назвали биологически активными. Точки систематизировали в каналы, меридианы, определенные линии. Китайские врачи выявили их функциональную взаимосвязь с органами и системами организма. На точки производилось воздействие иглой, полынной сигаретой, пальцем, а позже – специальными палочками и другими приспособлениями из эбонита, фторопласта, металла (сталь, медь, золото, серебро, титан).

В точечном массаже воздействие на биологически активные точки (БАТ) производится пальцем или кистью. Всего описано 700 точек, чаще других используются 150.

Лечебный эффект обусловлен включением сложных рефлекторных процессов. Внутренние и внешние факторы могут нарушать баланс внутренних сил организма. Восстановить его возможно при воздействии на ключевые пункты рефлекторной дуги.

Ответная реакция при точечном массаже часто возникает в области, анатомически удаленной от места раздражения.

БАТ глубоко изучались в России и за рубежом. Было обнаружено, что, воздействуя на них, можно нормализовать энергетическое равновесие организма, тонизировать или, напротив, успокоить вегетативную нервную систему, используя соответствующие приемы. При воздействии на БАТ отмечалось усиление кровообращения, обмена веществ, активизировалась деятельность внутренних желез. При массаже определенных точек происходило обезболивание, снималось нервное и мышечное напряжение.

Клинические исследования показали, что биологически активные точки имеют признаки, отличающие их от окружающих тканей. В них зафиксировано относительно низкое электрическое сопротивление – 794 кОм на площади 2,5 мм2. Всего в 2 мм в стороне от точки на такой же площади отмечается сопротивление 1407 кОм и более.

БАТ имеют высокий энергетический потенциал, поглощают ультрафиолетовые лучи в большем количестве, чем кожа рядом с ними, часто температура в них повышена, усилено потоотделение.

И один из важнейших признаков – особая болевая чувствительность БАТ.

При надавливании на БАТ у массируемого возникают ощущения ломоты, распирания, онемения, болезненности, отличающиеся от ощущения надавливания на лежащие рядом участки. Это помогает массажисту определить точку.

Преимущества точечного массажа заключаются в том, что методика его проведения очень проста, не требует воздействия на большие участки, метод физиологичен и его можно применять как для профилактики, так и для лечения болезней.

Конечно, не следует полагаться только на точечный массаж при лечении заболеваний. В этом случае его необходимо проводить в сочетании с лекарственной терапией и другими физиологическими способами лечения. При использовании точечного массажа необходимо учитывать все противопоказания (такие же, как и для классического массажа). Предварительно нужно посоветоваться с врачом.

Основы точечного массажа

В основе правил воздействия на активные точки лежит представление о жизненной энергии – ци (ки, прана), о том, как она передвигается по невидимым и неопределимым каналам, меридианам, линиям.

Китайские врачи определили 12 парных и 2 непарных основных (классических) меридиана, 15 вторичных (их иначе называют коллатеральными линиями), 8 «чудесных» меридианов, один из которых – задний срединный, еще один – передний срединный меридиан.

Ци передвигается из одного меридиана в другой, поддерживая жизнедеятельность всех органов и тканей, что наблюдается в здоровом организме при уравновешенной психике. Любое заболевание нарушает циркуляцию жизненной энергии: в каком-то органе или ткани наблюдается ее излишек, в другом – нехватка. Эта теория пока не доказана современной научной медициной, однако некоторые параллели можно привести с обнаруженными недавно биоритмами.

Согласно китайской философии, все сущее делится на женское начало инь и мужское ян. Инь – отрицательная сила, обладающая следующими свойствами: пассивная, холодная, темная, восприимчивая, скрытная, изменчивая, облачная. К элементам инь в природе относятся луна и ночь, у человека – внутренняя и нижняя части тела, правая его половина.

При преобладании инь в организме настроение понижается, лицо становится бледным, глаза западают и тускнеют, голос делается тихим, а речь медленной. Возможны хриплый кашель, отсутствие аппетита, жидкий стул, привычка к горячей пище, постоянные ноющие боли, похолодение конечностей, тихое, поверхностное, учащенное дыхание. Больной подавлен, пассивен, настроение мрачное.

Ян – положительная энергия, характеризуется как движение, сила, действие, скорость. В природе к элементам ян относятся небо, солнце, день; у человека – наружные покровы, верхняя часть и левая половина тела.

Избыток энергии ян при патологии выражается высокой температурой, темным цветом мочи, запорами, повышенным потоотделением, особенно в дневные часы. Другие признаки преобладания ян над инь в организме: привычка к холодной пище, головная боль с ознобом, горячие руки и ноги, судороги, многословие, грубый голос, шумное, глубокое, редкое дыхание. Больной оптимистичен, возбужден. Наилучший эффект можно получить, уравновешивая инь и ян при помощи соответствующей методики точечного воздействия.

Заболевания вызываются тем, что один из меридианов жизненной энергии оказывается перекрытым. Активные точки расположены в тех местах, где велика вероятность перекрытия меридиана, часто далеко от пораженного органа. Так, например, при болях в сердце китайские врачи рекомендуют надавить на мизинец левой руки кнутри от ногтя.

Способы определения точек

1. Производят скользящие движения подушечкой самого чувствительного пальца. В искомой точке может появиться ощущение шероховатости, прилипаемости, тепла. Часто такая точка болезненна.

2. Рисунки, топографические карты сообщают сведения о расположении точек. На спине выделяют три линии, на груди – четыре. Места пересечения вертикальных линий с горизонтальными на уровне позвонков, ребер или углов лопаток способствуют нахождению точки.

3. Очень часто точки находят, ориентируясь на анатомические особенности: различные складки (луче-запястные, локтевые, плечевые, подъягодичные), кончик носа (точка су-ляо), кончики пальцев, выступы, бугорки, впадины и др.

4. В Китае используют особую меру длины – индивидуальный цунь, который равен расстоянию между складками средней фаланги III пальца (у мужчин на левой кисти, у женщин на правой). Ширина II и III пальцев, взятых вместе, составляет 1,5 цуня. Ширина сложенных вместе 4 пальцев, без большого, равна 3 цуням. Кроме того, в Китае пользуются индивидуально-пропорциональным цунем, который определяется по принципу деления тела на стандартное количество частей. Каждая такая часть и считается пропорциональным цунем, который соотносится с размерами тела. Абсолютный цунь равен 2,5 см.

5. При помощи электроизмерительных приборов «ЭЛАП», «ЭЛАП-ВЭФ», «Элита-04», «Карат» отыскиваются точки, имеющие пониженное электрическое сопротивление. Пассивный электрод закрепляют, а активный перемещают по коже. В определенных точках прибор подает звуковой или световой сигнал, стрелка прибора отклоняется.

Техника точечного массажа

Установлено, что при точечном воздействии в организме человека образуются «гормоны радости» – эндогенные морфиноподобные пептиды (эндорфины, энкефалины, гормоны гипофиза и среднего мозга). Воздействие на конкретную точку может быть возбуждающим или успокаивающим в зависимости от цели массажа. Например, при повышенном тонусе мышц, который бывает при спастических параличах, парезах, детском церебральном параличе, контрактурах мышц лица, а также при суставных, мышечных и других болях необходимы успокоение, расслабление. В таком случае используют соответствующую технику массажа.

Прием успокаивающего (седативного) воздействия производится следующим образом: в течение 5 – 6 сек. массирующий в точке выполняет вращательные движения по часовой стрелке, углубляет воздействие, фиксирует достигнутый уровень в продолжение 1 – 2 сек., затем производит вращательные движения в обратную сторону, постепенно ослабляя надавливание (5 – 6 сек.). Не отрывая пальца от точки, воздействие повторяют. В течение 1 мин. производят 4 ввинчивания и вывинчивания. Таким способом воздействуют на точки при гипертонии.

При атонии и атрофии мышц, невритах некоторых важных стволов, парезах рекомендуется стимулирующий метод массажа.

Прием возбуждающего (стимулирующего, тонизирующего) воздействия осуществляется так: массажист производит вращательные действия по часовой стрелке в области точки (3 – 4 сек.), вдавливая в нее палец, затем резко отрывает палец от точки. Эффект напоминает удар птичьего клюва. В течение 1 мин. производят 8 – 10 воздействий. Метод эффективен при гипотонии.

Точки при конкретном заболевании или синдроме массируются в определенной последовательности.

Часто используемые точки

Воздействие на БАТ может оказывать разный эффект. В связи с этим различают точки:

1) общего действия – это самые важные, которые используются чаще других, так как оказывают рефлекторное влияние на функциональное состояние центральной нервной системы;

2) сегментарные точки воздействуют на органы и ткани, имеющие общую иннервацию с массируемым сегментом;

3) спинальные точки воздействуют на конкретные органы, системы. Точки расположены в местах выхода корешков межпозвоночных нервов – по вертебральным или паравертебральным линиям вдоль позвоночника;

4) регионарные точки расположены непосредственно в местах проекции органов, на которые они и воздействуют;

5) местные (локальные) точки находятся в мышцах, суставах, связках, сосудах.

Учеными установлено, что энергия распространяется по центробежному и центростремительным направлениям.

Чаще других используются следующие точки:

– по средней линии головы – шэнь-тин, цянь-дин, бай-хуэй, хоу-дин. На эти точки необходимо обратить внимание тем, кто страдает повышенным или пониженным давлением, так как они помогают при головной боли, головокружении, а также при ринитах, заболеваниях носа и глаз;

– точки по 1-й боковой линии головы применяются в дополнение к точкам средней линии головы;

– по 2-й боковой линии головы – нао-кун. Показана при заболеваниях глаз;

– по 3-й боковой линии головы – фу-бай. Полезна при одышке, шуме в ушах;

– в области глаз – ян-бай, сы-чжу-кун, тун-цзы-ляо, чэн-ци, сы-бай, инь-тан. Перечисленные точки массируются обычно при насморке, невралгиях тройничного и лицевого нервов, контрактурах лицевых мышц;

– в области уха – тин-гун, тин-хуэй, эр-мэнь, цюй-бин, и-фэн. Показаны при заболеваниях ушей, лицевого нерва, стоматитах, одышке;

– в области рта и носа – инь-сян, ди-цан, жэнь-чжун, чэн-цзян. Точки массируются при невралгиях тройничного и лицевого нервов, спазмах жевательных мышц, ринитах, бронхиальной астме;

– в височной области – тоу-вэй, тай-ян. Массируют при мигрени, понижении зрения, заболеваниях тройничного и лицевого нервов;

– в области щеки – да-ин, ся-гуань. На них воздействуют при стоматите, паротите, нарушениях речи, а также при головокружении;

– на передней поверхности шеи – тянь-ту. Показана при заболеваниях горла и гортани, при кашле;

– на задней поверхности шеи – фэн-фу, я-мэнь, тянь-чжу, фэн-чи. Воздействие на них снимает головную боль и боль в шейно-затылочной области, а также помогает при понижении слуха, бессоннице, носовом кровотечении, тонзиллите;

– в области лопатки – цзянь-юй, цзянь-цзин, тянь-цзун, цзянь-чжун-шу, цзянь-вай-шу. Показаны при повышении давления, при гипотонии, а также рекомендуются при заболеваниях затылочной и пле-челопаточных областей, травмах шейного сплетения, неврастении, заболеваниях легких. Массаж этих точек уменьшает боль в печени, голове и при межреберной невралгии, помогает при шуме в ушах;

– в области спины по средней линии все сегментарные точки – да-чжуй, тао-дао. Эффективны при заболеваниях сердца и сосудов, а также центральной нервной системы и органов дыхания; шэнь-дао, лин-тай. Массируются при межреберной невралгии и болезнях бронхов; мин-мэнь – при заболеваниях желудка и кишечника, мочеполовых органов;

– точки в крестцовой и копчиковой областях. Показаны при заболеваниях мочеполовой системы и прямой кишки;

– по 1-й боковой линии спины – фэй-шу, синь-шу, гэ-шу, гань-шу, дань-шу, пи-шу, вэй-шу, шэнь-шу, да-чан-шу, сяо-чан-шу, пан-гуан-шу и все точки области отверстия крестца. Перечисленные точки оказывают сегментарное воздействие на конкретные органы;

– по 2-й боковой линии спины – гао-хуан, чжи-ши, чжи-бянь. Массаж оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, что особенно полезно при гипотонии. Кроме того, используют при болях в пояснице, заболеваниях половых органов и легких;

– по средней линии груди – сюань-цзи, хуа-гай. Нормализуют сердечный ритм при стенокардии, а также используются при заболеваниях горла, гортани и бронхов и при межреберной невралгии;

– по 1-й боковой линии груди – бу-лан, шу-фу. Назначают при болезнях органов дыхания и мастите;

– по 2-й боковой линии груди – жу-чжун, жу-гэнь. Массируют при мастите и межреберной невралгии;

– по 3-й боковой линии груди – юнь-мэнь, синь-шэ, чжун-фу. Показанием являются заболевания бронхов, боли в шее и плече, контрактура мышц плечевого пояса;

– по 4-й боковой линии груди – да-бао. При бронхиальной астме, плеврите, гепатите. Используется при судорогах верхних и нижних конечностей;

– по средней линии живота – цзю-вэй, шан-гу-ань, чжун-гуань, ся-вань, шуй-фэнь, шэнь-цюе, ци-хай, гуань-юань, чжун-цзи. Массируют при учащенном сердечном ритме. Рекомендуются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой сферы, метеоризме;

Китайские врачи определили 12 парных и 2 непарных основных (классических) меридиана, 15 вторичных (их иначе называют коллатеральными линиями), 8 «чудесных» меридианов, один из которых – задний срединный, еще один – передний срединный меридиан.

Ци передвигается из одного меридиана в другой, поддерживая жизнедеятельность всех органов и тканей, что наблюдается в здоровом организме при уравновешенной психике. Любое заболевание нарушает циркуляцию жизненной энергии: в каком-то органе или ткани наблюдается ее излишек, в другом – нехватка. Эта теория пока не доказана современной научной медициной, однако некоторые параллели можно привести с обнаруженными недавно биоритмами.

Согласно китайской философии, все сущее делится на женское начало инь и мужское ян. Инь – отрицательная сила, обладающая следующими свойствами: пассивная, холодная, темная, восприимчивая, скрытная, изменчивая, облачная. К элементам инь в природе относятся луна и ночь, у человека – внутренняя и нижняя части тела, правая его половина.

При преобладании инь в организме настроение понижается, лицо становится бледным, глаза западают и тускнеют, голос делается тихим, а речь медленной. Возможны хриплый кашель, отсутствие аппетита, жидкий стул, привычка к горячей пище, постоянные ноющие боли, похолодение конечностей, тихое, поверхностное, учащенное дыхание. Больной подавлен, пассивен, настроение мрачное.

Ян – положительная энергия, характеризуется как движение, сила, действие, скорость. В природе к элементам ян относятся небо, солнце, день; у человека – наружные покровы, верхняя часть и левая половина тела.

Избыток энергии ян при патологии выражается высокой температурой, темным цветом мочи, запорами, повышенным потоотделением, особенно в дневные часы. Другие признаки преобладания ян над инь в организме: привычка к холодной пище, головная боль с ознобом, горячие руки и ноги, судороги, многословие, грубый голос, шумное, глубокое, редкое дыхание. Больной оптимистичен, возбужден. Наилучший эффект можно получить, уравновешивая инь и ян при помощи соответствующей методики точечного воздействия.

Заболевания вызываются тем, что один из меридианов жизненной энергии оказывается перекрытым. Активные точки расположены в тех местах, где велика вероятность перекрытия меридиана, часто далеко от пораженного органа. Так, например, при болях в сердце китайские врачи рекомендуют надавить на мизинец левой руки кнутри от ногтя.

Способы определения точек

1. Производят скользящие движения подушечкой самого чувствительного пальца. В искомой точке может появиться ощущение шероховатости, прилипаемости, тепла. Часто такая точка болезненна.

2. Рисунки, топографические карты сообщают сведения о расположении точек. На спине выделяют три линии, на груди – четыре. Места пересечения вертикальных линий с горизонтальными на уровне позвонков, ребер или углов лопаток способствуют нахождению точки.

3. Очень часто точки находят, ориентируясь на анатомические особенности: различные складки (луче-запястные, локтевые, плечевые, подъягодичные), кончик носа (точка су-ляо), кончики пальцев, выступы, бугорки, впадины и др.

4. В Китае используют особую меру длины – индивидуальный цунь, который равен расстоянию между складками средней фаланги III пальца (у мужчин на левой кисти, у женщин на правой). Ширина II и III пальцев, взятых вместе, составляет 1,5 цуня. Ширина сложенных вместе 4 пальцев, без большого, равна 3 цуням. Кроме того, в Китае пользуются индивидуально-пропорциональным цунем, который определяется по принципу деления тела на стандартное количество частей. Каждая такая часть и считается пропорциональным цунем, который соотносится с размерами тела. Абсолютный цунь равен 2,5 см.

5. При помощи электроизмерительных приборов «ЭЛАП», «ЭЛАП-ВЭФ», «Элита-04», «Карат» отыскиваются точки, имеющие пониженное электрическое сопротивление. Пассивный электрод закрепляют, а активный перемещают по коже. В определенных точках прибор подает звуковой или световой сигнал, стрелка прибора отклоняется.

Техника точечного массажа

Установлено, что при точечном воздействии в организме человека образуются «гормоны радости» – эндогенные морфиноподобные пептиды (эндорфины, энкефалины, гормоны гипофиза и среднего мозга). Воздействие на конкретную точку может быть возбуждающим или успокаивающим в зависимости от цели массажа. Например, при повышенном тонусе мышц, который бывает при спастических параличах, парезах, детском церебральном параличе, контрактурах мышц лица, а также при суставных, мышечных и других болях необходимы успокоение, расслабление. В таком случае используют соответствующую технику массажа.

Прием успокаивающего (седативного) воздействия производится следующим образом: в течение 5 – 6 сек. массирующий в точке выполняет вращательные движения по часовой стрелке, углубляет воздействие, фиксирует достигнутый уровень в продолжение 1 – 2 сек., затем производит вращательные движения в обратную сторону, постепенно ослабляя надавливание (5 – 6 сек.). Не отрывая пальца от точки, воздействие повторяют. В течение 1 мин. производят 4 ввинчивания и вывинчивания. Таким способом воздействуют на точки при гипертонии.

При атонии и атрофии мышц, невритах некоторых важных стволов, парезах рекомендуется стимулирующий метод массажа.

Прием возбуждающего (стимулирующего, тонизирующего) воздействия осуществляется так: массажист производит вращательные действия по часовой стрелке в области точки (3 – 4 сек.), вдавливая в нее палец, затем резко отрывает палец от точки. Эффект напоминает удар птичьего клюва. В течение 1 мин. производят 8 – 10 воздействий. Метод эффективен при гипотонии.

Точки при конкретном заболевании или синдроме массируются в определенной последовательности.

Часто используемые точки

Воздействие на БАТ может оказывать разный эффект. В связи с этим различают точки:

1) общего действия – это самые важные, которые используются чаще других, так как оказывают рефлекторное влияние на функциональное состояние центральной нервной системы;

2) сегментарные точки воздействуют на органы и ткани, имеющие общую иннервацию с массируемым сегментом;

3) спинальные точки воздействуют на конкретные органы, системы. Точки расположены в местах выхода корешков межпозвоночных нервов – по вертебральным или паравертебральным линиям вдоль позвоночника;

4) регионарные точки расположены непосредственно в местах проекции органов, на которые они и воздействуют;

5) местные (локальные) точки находятся в мышцах, суставах, связках, сосудах.

Учеными установлено, что энергия распространяется по центробежному и центростремительным направлениям.

Чаще других используются следующие точки:

– по средней линии головы – шэнь-тин, цянь-дин, бай-хуэй, хоу-дин. На эти точки необходимо обратить внимание тем, кто страдает повышенным или пониженным давлением, так как они помогают при головной боли, головокружении, а также при ринитах, заболеваниях носа и глаз;

– точки по 1-й боковой линии головы применяются в дополнение к точкам средней линии головы;

– по 2-й боковой линии головы – нао-кун. Показана при заболеваниях глаз;

– по 3-й боковой линии головы – фу-бай. Полезна при одышке, шуме в ушах;

– в области глаз – ян-бай, сы-чжу-кун, тун-цзы-ляо, чэн-ци, сы-бай, инь-тан. Перечисленные точки массируются обычно при насморке, невралгиях тройничного и лицевого нервов, контрактурах лицевых мышц;

– в области уха – тин-гун, тин-хуэй, эр-мэнь, цюй-бин, и-фэн. Показаны при заболеваниях ушей, лицевого нерва, стоматитах, одышке;

– в области рта и носа – инь-сян, ди-цан, жэнь-чжун, чэн-цзян. Точки массируются при невралгиях тройничного и лицевого нервов, спазмах жевательных мышц, ринитах, бронхиальной астме;

– в височной области – тоу-вэй, тай-ян. Массируют при мигрени, понижении зрения, заболеваниях тройничного и лицевого нервов;

– в области щеки – да-ин, ся-гуань. На них воздействуют при стоматите, паротите, нарушениях речи, а также при головокружении;

– на передней поверхности шеи – тянь-ту. Показана при заболеваниях горла и гортани, при кашле;

– на задней поверхности шеи – фэн-фу, я-мэнь, тянь-чжу, фэн-чи. Воздействие на них снимает головную боль и боль в шейно-затылочной области, а также помогает при понижении слуха, бессоннице, носовом кровотечении, тонзиллите;

– в области лопатки – цзянь-юй, цзянь-цзин, тянь-цзун, цзянь-чжун-шу, цзянь-вай-шу. Показаны при повышении давления, при гипотонии, а также рекомендуются при заболеваниях затылочной и пле-челопаточных областей, травмах шейного сплетения, неврастении, заболеваниях легких. Массаж этих точек уменьшает боль в печени, голове и при межреберной невралгии, помогает при шуме в ушах;

– в области спины по средней линии все сегментарные точки – да-чжуй, тао-дао. Эффективны при заболеваниях сердца и сосудов, а также центральной нервной системы и органов дыхания; шэнь-дао, лин-тай. Массируются при межреберной невралгии и болезнях бронхов; мин-мэнь – при заболеваниях желудка и кишечника, мочеполовых органов;

– точки в крестцовой и копчиковой областях. Показаны при заболеваниях мочеполовой системы и прямой кишки;

– по 1-й боковой линии спины – фэй-шу, синь-шу, гэ-шу, гань-шу, дань-шу, пи-шу, вэй-шу, шэнь-шу, да-чан-шу, сяо-чан-шу, пан-гуан-шу и все точки области отверстия крестца. Перечисленные точки оказывают сегментарное воздействие на конкретные органы;

– по 2-й боковой линии спины – гао-хуан, чжи-ши, чжи-бянь. Массаж оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, что особенно полезно при гипотонии. Кроме того, используют при болях в пояснице, заболеваниях половых органов и легких;

– по средней линии груди – сюань-цзи, хуа-гай. Нормализуют сердечный ритм при стенокардии, а также используются при заболеваниях горла, гортани и бронхов и при межреберной невралгии;

– по 1-й боковой линии груди – бу-лан, шу-фу. Назначают при болезнях органов дыхания и мастите;

– по 2-й боковой линии груди – жу-чжун, жу-гэнь. Массируют при мастите и межреберной невралгии;

– по 3-й боковой линии груди – юнь-мэнь, синь-шэ, чжун-фу. Показанием являются заболевания бронхов, боли в шее и плече, контрактура мышц плечевого пояса;

– по 4-й боковой линии груди – да-бао. При бронхиальной астме, плеврите, гепатите. Используется при судорогах верхних и нижних конечностей;

– по средней линии живота – цзю-вэй, шан-гу-ань, чжун-гуань, ся-вань, шуй-фэнь, шэнь-цюе, ци-хай, гуань-юань, чжун-цзи. Массируют при учащенном сердечном ритме. Рекомендуются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой сферы, метеоризме;