Страница:

А. И. Маркевич. Пушкинские заметки. – Пушкин и его совр-ки, вып. III, с. 97.

В 1824 г., по выпуске из петербургского университетского пансиона, я ехал, в конце июля (в начале августа), с Н. Г. К. к родным моим в Киев. В Чернигове мы ночевали в какой-то гостинице. Утром, войдя в залу, я увидел в соседней буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека, которого по месту прогулки и по костюму принял за полового. Наряд был очень непредставительный: желтые, нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная измятая рубаха, подвязанная вытертым, черным шейным платком, курчавые, довольно длинные и густые волосы развевались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из царскосельского лицея?» На мне еще был казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговор, я отвечал довольно сухо. «А, так вы были вместе с моим братом», – возразил собеседник. Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию. «Я Пушкин; брат мой Лев был в вашем пансионе». Я был сконфужен моею опрометчивостью. Тем не менее мой спутник и я скоро с ним разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в деревню, но что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же им написанную.

А. И. Подолинский. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, т. III, с. 862.

А. А. Куцинский в 1824 г. молодым корнетом находился в Могилеве на Днепре в учебном эскадроне… Утром 5 августа Куцинский вышел погулять и видит: по улице расхаживает кто-то в виде кучеренка, в русской рубашке, высоких сапогах и ермолке, а по сверх всего военная шинель. Появление незнакомца возбудило любопытство. Стали говорить, что это, должно быть, сумасшедший. Куцинский отправился на почтовую станцию и в книге с подорожными прочел: колл. секретарь Александр Пушкин. С ним ехал слуга, одетый татарчонком. В восторге Куцинский бежит к Пушкину, рекомендуется и просит сделать ему честь откушать у него чашку чая, прямо объявляя, что он и его товарищи зачитываются «Бахчисарайским Фонтаном»... Затем молодые люди повели Пушкина в гостиницу, где полилось шампанское. Пушкин предлагал было карты, но игра почему-то не состоялась. – «Вы не думайте, чтоб я не мог играть, – говорил он, – у меня вот сколько денег». И он показывал большой пук ассигнаций.

П. И. Бартенев со слов ген. от кавал. А. А. Куцинского. – Рус. Арх., 1900, т. I, с. 449.

6 августа 1824 г., в Могилеве, когда перед манежем полковая музыка играла зорю, а публика гуляла по Шкловской улице, проезжала на почтовых, шагом, коляска; впереди шел кто-то в офицерской фуражке, шинель в накидку, в красной шелковой русского покроя рубашке, опоясанный агагиником. Коляска поворотила по Ветряной улице на почту. Я немедленно поспешил вслед… Смотритель сказал мне, что едет из Одессы коллежский асессор Пушкин; я тотчас бросился в пассажирскую комнату и, взявши Пушкина за руку: – «Вы, Ал. С-ч, верно не узнаете меня? Я племянник бывшего директора лицея Е. А. Энгельгардта; по праздникам меня брали из корпуса в Царское Село, где вы с Дельвигом заставляли меня декламировать стихи». Пушкин, обнимая меня, сказал: – «Помню, помню, Саша, ты проворный был кадет». Я от радости такой неожиданной встречи опрометью побежал к гулявшим со мною товарищам-офицерам известить их, что проезжает Пушкин… Все поспешили на почту. Восторг был неописанный. Пушкин приказал раскупорить несколько бутылок шампанского. Пили за всё, что приходило на мысль... Но для нас не было достаточно; мы взяли его на руки и отнесли, по близости, на мою квартиру (я жил вместе с корнетом Куцинским). Пушкин был восхищен нашим энтузиазмом: мы поднимали на руки дорогого гостя, пили за его здоровье. Пушкин был в самом веселом и приятном расположении духа, он вскочил на стол и продекламировал:

А. Распопов. Встреча с А. С. Пушкиным. – Рус. Стар., 1876, т. 15, с. 464.

В Михайловском

В 1824 г., по выпуске из петербургского университетского пансиона, я ехал, в конце июля (в начале августа), с Н. Г. К. к родным моим в Киев. В Чернигове мы ночевали в какой-то гостинице. Утром, войдя в залу, я увидел в соседней буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека, которого по месту прогулки и по костюму принял за полового. Наряд был очень непредставительный: желтые, нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная измятая рубаха, подвязанная вытертым, черным шейным платком, курчавые, довольно длинные и густые волосы развевались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из царскосельского лицея?» На мне еще был казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговор, я отвечал довольно сухо. «А, так вы были вместе с моим братом», – возразил собеседник. Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию. «Я Пушкин; брат мой Лев был в вашем пансионе». Я был сконфужен моею опрометчивостью. Тем не менее мой спутник и я скоро с ним разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в деревню, но что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же им написанную.

А. И. Подолинский. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, т. III, с. 862.

А. А. Куцинский в 1824 г. молодым корнетом находился в Могилеве на Днепре в учебном эскадроне… Утром 5 августа Куцинский вышел погулять и видит: по улице расхаживает кто-то в виде кучеренка, в русской рубашке, высоких сапогах и ермолке, а по сверх всего военная шинель. Появление незнакомца возбудило любопытство. Стали говорить, что это, должно быть, сумасшедший. Куцинский отправился на почтовую станцию и в книге с подорожными прочел: колл. секретарь Александр Пушкин. С ним ехал слуга, одетый татарчонком. В восторге Куцинский бежит к Пушкину, рекомендуется и просит сделать ему честь откушать у него чашку чая, прямо объявляя, что он и его товарищи зачитываются «Бахчисарайским Фонтаном»... Затем молодые люди повели Пушкина в гостиницу, где полилось шампанское. Пушкин предлагал было карты, но игра почему-то не состоялась. – «Вы не думайте, чтоб я не мог играть, – говорил он, – у меня вот сколько денег». И он показывал большой пук ассигнаций.

П. И. Бартенев со слов ген. от кавал. А. А. Куцинского. – Рус. Арх., 1900, т. I, с. 449.

6 августа 1824 г., в Могилеве, когда перед манежем полковая музыка играла зорю, а публика гуляла по Шкловской улице, проезжала на почтовых, шагом, коляска; впереди шел кто-то в офицерской фуражке, шинель в накидку, в красной шелковой русского покроя рубашке, опоясанный агагиником. Коляска поворотила по Ветряной улице на почту. Я немедленно поспешил вслед… Смотритель сказал мне, что едет из Одессы коллежский асессор Пушкин; я тотчас бросился в пассажирскую комнату и, взявши Пушкина за руку: – «Вы, Ал. С-ч, верно не узнаете меня? Я племянник бывшего директора лицея Е. А. Энгельгардта; по праздникам меня брали из корпуса в Царское Село, где вы с Дельвигом заставляли меня декламировать стихи». Пушкин, обнимая меня, сказал: – «Помню, помню, Саша, ты проворный был кадет». Я от радости такой неожиданной встречи опрометью побежал к гулявшим со мною товарищам-офицерам известить их, что проезжает Пушкин… Все поспешили на почту. Восторг был неописанный. Пушкин приказал раскупорить несколько бутылок шампанского. Пили за всё, что приходило на мысль... Но для нас не было достаточно; мы взяли его на руки и отнесли, по близости, на мою квартиру (я жил вместе с корнетом Куцинским). Пушкин был восхищен нашим энтузиазмом: мы поднимали на руки дорогого гостя, пили за его здоровье. Пушкин был в самом веселом и приятном расположении духа, он вскочил на стол и продекламировал:

Снявши Александра Сергеевича со стола, мы начали его на руках качать, а князь Оболенский закричал: «Господа, это торжество выходит из пределов общей радости, оно должно быть ознаменовано чем-нибудь особенным. Господа! Сделаем нашему кумиру ванну из шампанского!» – Все согласились, но Пушкин, улыбнувшись, сказал: – «Друзья мои, душевно благодарю; действительно, было бы отлично, я не прочь пополоскаться в шампанском, но спешу – ехать надо». Это было в 4 часа утра. Мы все гурьбой проводили его на почту, где опять вспрыснули шампанским и простились.

Я люблю вечерний пир,

Где веселье председатель,

А свобода, мой кумир,

За столом законодатель.

Где до утра слово «пей»

Заглушает крики песен,

Где просторен круг гостей,

А кружок бутылок тесен.

А. Распопов. Встреча с А. С. Пушкиным. – Рус. Стар., 1876, т. 15, с. 464.

В Михайловском

Пушкин прибыл 9 августа прямо к отцу своему, статскому советнику Сергею Львовичу, проживавшему в Опочецком уезде, в сельце Михайловском. По соглашению губернатора Адеркаса с губернским предводителем дворянства, полковником Львовым, для наблюдения за поступками и поведением Пушкина был назначен новоржевский помещик, коллежский советник Иван Рокотов; но опасался ли тот пылкой натуры поэта, и оттого не хотел становиться в щекотливое положение в отношении к нему, или, как писал Львов, Пушкин на первом же шагу не послушал Рокотова, только сосед-помещик, во избежание неприятностей, отказался от возложенной на него должности, отзываясь расстроенным здоровьем. Опасения о Пушкине, усиливаемые еще и тем, что, вопреки распоряжению губернатора, он, не явясь в Псков, проехал прямо в имение своего отца, побудили Адеркаса сделать распоряжение о высылке Пушкина в Псков. В августе 1824 г., в присутствии псковского губернатора, коллежский секретарь Александр Пушкин дал подписку в том, что он обязуется жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда.

Псковские Губ. Вед., 1868, № 10.

Село Михайловское находится верстах в пяти от Святогорского монастыря. У здешних обитателей оно называется Зуевым, а чаще всего – Пушкиным. Названия «Михайловское» почти никто не знает. Выехавши из монастыря в поле, надо следовать через деревню и оттуда версты три все лесом до самой усадьбы Михайловского. Сосновый лес пересекается только одною проезжею дорогою. Лес чистый, у корня его виднеется зеленый бархатистый мох... Лес оканчивается у самого села Михайловского. При слове «село» не думайте о церкви и многих домах, которые ютятся около церкви в русских селах. В Псковской губернии селом называется просто усадьба или селение... Внизу домовой террасы по лугу извивалась река Сороть, – а с правой стороны кругозора, бок о бок с рекою, лежало огромное озеро, за которым высился большой лес; с левой стороны террасы находилось еще озеро, уходившее в другой лес; прямо перед рекою и за рекою распространились луга. Вид очаровательный. Г-жа Пушкина (жена Григ. Ал. Пушкина, сына поэта) говорила мне, что, когда солнце утром, вышедши из-за леса, осыплет лучами своими озеро, с правой стороны Сороти лежащее, или вечером озарит озеро, с левой стороны реки находящееся, то вид бывает еще очаровательнее, еще бесподобнее… От времени поэта осталось во дворе перед балконом два густых куста сирени, да на террасе, с другой стороны дома, столько же кустов этого растения.

А. Ф.[59] Поэтический уголок Псковской губернии. – Новое Время, 1880, № 1598.

Рис. 2

Рис. 2

К селу Михайловскому со стороны Св. Гор примыкает лес. Перед самым селом дорога идет старой аллеей, состоящей из елей; направо от этой аллеи видна не менее старая липовая аллея, которая, как передают старожилы, служила во времена Пушкина главной подъездной дорогой в имение.

Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков, 1913, с. 194.

Михайловская усадьба расположена на краю обрыва, внизу которого простирается озеро Лучаново на пространстве 150 десятин, а неподалеку (к западу от усадьбы) другое озеро Маленец, десятин в 8.

Л. Я. Поливанов. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 237.

От террасы идет склон к речке Сороти. Сороть не широка, сажен шесть, не больше. В нескольких саженях от нее справа и слева два озера: Маленец и Кучане, оба с плоскими берегами. За озером Кучане видны поля, мыза у опушки леса: вид очень хорош.

К. Я. Тимофеев. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1859, т. 103, отд. II, с. 149.

Михайловские владения начинаются огромным сосновым парком; проехав с версту по опушке его, мы повернули налево, в широкую, прямую аллею, ведущую к дому на пространстве по крайней мере версты; в стороне от дороги стоит уединенно забытая и опустошенная беседка без окон... Еще издали представился взорам нашим домик Пушкина, стоящий одиноко почти в двух верстах от деревни Михайловской. Наружность деревянного, уже обветшалого, одноэтажного дома Пушкина очень проста. От дому тянутся по обе стороны службы. Перед домом, со стороны парка, есть небольшой сквер... Мы вошли с главного, середнего крыльца, в довольно большую комнату. Бильярд, обветшалый, со сгнившим, оборванным сукном, стоял в углу. Отсель налево две комнаты; здесь были спальня и кабинет Пушкина… Я поспешил во двор, прошел мимо служб, мимо конюшен: тянущийся вдоль решетчатый, деревянный забор утратил следы краски… Вот перед вами калитка; вы через нее проходите в садик, и взор ваш и чувства отдыхают, любуясь очаровательною картиною реки, озера, цепи холмов и прибрежного леса.

Д. И. Мацкевич. Путевые заметки. – Северная Пчела, 1848, № 249.

По межевым книгам 1786 г. в с-це Михайловском числилось 1974 десятины, по последней ревизии – 80 душ муж. пола; в 1835 г. оно дало доходу 2000 руб., а в 1836 г. – 3000.

Записка С. А. Соболевского о с-це Михайловском. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 100.

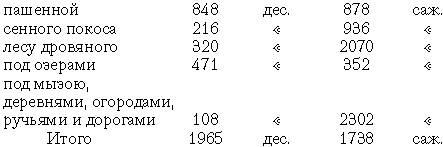

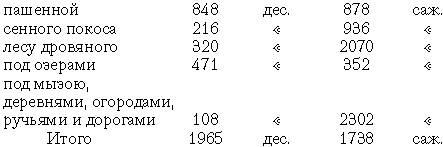

В Зуеве, что ныне Михайловское, с прочими деревнями, по межеванию 1786 года, земли количество следующее:

В том числе показано неудобной только 48 дес. На этом пространстве по последней ревизии – 80 душ… Прибавьте 100 душ женска пола и господской запашки в трех полях 71 десятина.

Н. И. Павлищев – Пушкину, 11 июля и 1 авг. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 346, 357.

Деревянный дом Михайловского с одним этажом стоит на небольшом косогоре, внизу которого с одной стороны течет река Сороть, впадающая в Великую. Фасад дома обращен задом к реке и лицом к небольшому скверу, сзади которого тянется почти на версту густой парк, с цветниками и дорожками.

П. В. Анненков. Материалы, с. 111.

Дом – деревянный, на каменном фундаменте, обшитый тесом, длиною до 8 сажен, шириною 6 сажен, 2 подъезда с крыльцами, 1 балкон, 20 дверей, 14 окон, 6 печей; флигель деревянный, крытый и обшитый тесом, в нем одна комната, 3 окна, 3 двери, русская печь, а под одною с ним связью – баня с голландскою печью с котлом; 3 других флигеля, амбары и т.д.

Опись, учиненная 18 мая 1838 г. Опочецким земским исправником Васюковым. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 100[60].

Вот что рассказывали о с-це Михайловском М. И. Осипова и другие лица. Вся мебель, какая была в домике при Пушкине, была Ганнибаловская (деда Пушкина, Ос. Абр. Ганнибала, умершего в 1806 г.). Пушкин себе нового ничего не заводил. Самый дом был довольно стар. Мебели было немного и вся-то старенькая... Вся обстановка комнаток Михайловского домика была очень скромна: в правой, в три окна, комнате, где был рабочий кабинет А. С-ча, стояла самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее подставлено было полено: некрашеный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты. Сквер перед домом во время Пушкина тщательно поддерживался, точно так же не совершенно запущен был тенистый, большой сад; в нем были цветники.

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. – СПб. Вед., 1866, № 157.

Я девочкой не раз бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал. Художник Ге написал на своей картине «Пушкин в селе Михайловском» совсем неверно. Это – кабинет не Александра Сергеевича, а сына его Григория Александровича. Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-на-все простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный; на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки. И книг у него своих в Михайловском почти не было; больше всего читал он у нас в Тригорском… Читать своих стихов он не любил.

Е. И. Фок. (урожд. Осипова) в передаче В. П. Острогорского. – Мир Божий, 1898, № 9, с. 227.

Татьяна (гр. Е. К. Воронцова) приняла живое участие в вашей беде; она мне поручает сказать вам это, и пишу я это вам с ее позволения. Ее нежная и добрая душа тотчас же увидела только несправедливость, жертвою которой вы стали; она мне это выразила с отзывчивостью и грацией характера Татьяны. Прелестная девочка тоже помнит вас, она мне часто говорит о сумасшедшем г-не Пушкине и о палке с собачьей головой, которую вы ей подарили.

А. Н. Раевский – Пушкину, 21 авг. 1824 г., из Александровки ок. Белой Церкви. – Переписка Пушкина, т. I, с. 127 (фр.).

Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими кабалистическими знаками, какие находились на перстне ее брата, – последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 283.

Пушкин – А. Н. Вульфу, 20 сент. 1824 г., из Михайловского.

(Приписка Анны Ник-ны Вульф) …Сегодня я писать тебе не могу много. Пушкины оба (братья Александр и Лев) у нас, и теперь я пользуюсь временем, как они ушли в баню.

Переписка Пушкина, т. I, с. 131–132.

Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т.е. делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели бы ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания... Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить. Мертво и холодно.

Бар. А. А. Дельвиг – Пушкину, 28 сент. 1824 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. I, с. 133.

Имев честь получить предписание Вашего Сиятельства от 15 июля о высланном на жительство в вверенную мне губернию коллежском секретаре Пушкине и о учреждении над ним присмотра, я относился к г. губернскому предводителю дворянства, дабы избрал одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением его, Пушкина, и получил от него, г. губернского предводителя дворянства, уведомление, что попечителем над Пушкиным назначил он коллежского советника Рокотова, который, узнав о сем назначении, отозвался болезнию, а равно и от поручения, на него возложенного. Г. губернский предводитель дворянства, уведомив меня о сем, присовокупил, что помимо Рокотова, которому бы можно поручить смотрение за Пушкиным, он других дворян не имеет. – Итак, по прибытии означенного коллежского секретаря Александра Пушкина и по отобрании у него подписки и по сношении о сем с родителем его г. статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности, и который с крайним огорчением об учиненном преступлении сыном его отозвался неизвестностию, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим.

Б. А. фон-Адеркас (псковский губернатор) в рапорте маркизу Ф. О. Паулуччи (ген.-губернатору Псковской и прибалтийских губ.) от 4 октября 1824 г. – Рус. Стар., 1908, т. 136, с. 112.

Бешенство скуки пожирает мое глупое существование… Что я предвидел, то и случилось. Мое пребывание среди моей семьи только удвоило огорчения достаточно реальные. Меня упрекают за мою ссылку, считают себя вовлеченными в мое несчастие, утверждают, что я проповедую атеизм сестре и брату. Отец имел слабость взять на себя обязанности, которые ставят его в самое ложное положение по отношению ко мне. Вследствие этого я провожу верхом и в поле все время, когда я не в постели. Все, что напоминает мне о море, вызывает у меня грусть, шум фонтана буквально доставляет мне страдание; я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но слава богу: небо у нас сивое, а луна – точная репа. Что до моих соседей, то мне пришлось только постараться оттолкнуть их от себя с самого начала; они мне не докучают; я пользуюсь у них репутацией Онегина, и вот – я пророк в своем отечестве. Я видаю часто только добрую старую соседку (П. А. Осипова), слушаю ее патриархальные разговоры; ее дочери, довольно непривлекательные во всех отношениях, играют мне Россини, которого я выписал. Лучшего положения для окончания моего поэтического романа нельзя и желать, но скука – холодная муза, и поэма не подвигается.

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, в пер. пол. окт. 1824 г. (фр.-рус.).

(Письмо Татьяны в третьей главе Онегина.) Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без нарушения женского единства и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по-французски; но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком, не задерживая и не остужая выражений чувства справками с словарем Татищева и грамматикою Меморского.

(Н. А. Полевой?). – Моск. Телеграф, 1827, № 13, с. 87.

Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моею ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился (в черновике: заплакал, закричал). Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, се fils dénaturé…[62] Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца… Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить».

Пушкин – В. А. Жуковскому, 31 окт. 1824 г., из Тригорского.

Отец говорил после: «Экой дурак, в чем оправдывается! Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!» Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?» Это дело десятое. «Да он убил отца словами!» – каламбур, и только.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 29 нояб. 1824 г.

Государь Император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к протчим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить Его Императ. Величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.

Прошение Пушкина Б. А. фон.-Адеркасу, в конце окт. 1824 г. (Благодаря вмешательству П. А. Осиповой и В. А. Жуковского, прошение осталось неотправленным.)

О моем житье-бытье ничего тебе не скажу. Скучно, вот и все... Сегодня кончил я поэму «Цыгане». Не знаю, что об ней сказать, – она покамест мне опротивела, только что кончил и не успел обмыть запревшие (…).

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 10 окт. 1824 г.

На днях я мерялся поясом с Евпраксией (Вульф), и талии наши нашлись одинаковы. Следственно, из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки, или она – талию 25-летнего мущины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою бранюсь; надоела!.. Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!

Пушкин – Л. С. Пушкину, в конце окт. 1824 г.

Дела мои все в том же порядке: я в Михайловском редко. Anette (Вульф) очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые фарсы... Я ревную и браню тебя, – скука смертная везде.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в начале нояб. 1824 г.

(Во второй половине ноября С. Л. Пушкин отказался от взятого им на себя политического надзора за сыном и со всею семьею уехал в Петербург, оставив в Михайловском Пушкина одного.)

Образ жизни моей все тот же: стихов не пишу, продолжаю свои записки да читаю Клариссу[63]; мочи нет, какая скучная дура!

Пушкин – Л. С. Пушкину, во втор. пол. нояб. 1824 г.

Вот уже четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне, – скучно, да нечего делать… Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко; целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно.

Пушкин – Д. М. Княжевичу (?), в нач. дек. 1824 г.

Этот потоп мне с ума нейдет (петербургское наводнение)... Если тебе вздумается помочь какому-нибудь нещастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в Инвалиде наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 4 дек. 1824 г.

Знавшие Александра Пушкина знают, чего ему стоило огласить свое доброе дело; удивляюсь, как и в этом случае он решился поверить постороннему (а этот посторонний – брат его) порыв всегда доброго и сострадательного своего сердца.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1885 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 36.

Твои троегорские приятельницы – несносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома да жду зимы.

Пушкин – О. С. Павлищевой, 4 дек. 1824 г.

Христом и Богом прошу скорее вытащить Онегина из-под цензуры, – деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи, – режь, рви, кромсай хоть все 52 строфы, но денег, ради бога, денег!

У меня с Тригорским завязалось дело презабавное, – некогда тебе рассказывать, а уморительно смешно.

Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться.

Пушкин – Л. С. Пушкину, во втор. пол. дек. 1824 г., из Михайловского.

Заветной мечтой поэта, с самого приезда его в Михайловское, сделалось одно: бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России. Помыслы о бегстве за границу начались у Пушкина еще в Одессе. Теперь замысел не был покинут. Пункты, подлежащие разъяснению брата, были (см. вышеприведенное письмо Пушкина) ясны: устройство правильной пересылки денег и корреспонденции за границу, вместе с означением места, куда они должны были отправляться, – т.е. в тогдашнюю резиденцию Чаадаева (Чаадаев путешествовал по Европе).

Псковские Губ. Вед., 1868, № 10.

Село Михайловское находится верстах в пяти от Святогорского монастыря. У здешних обитателей оно называется Зуевым, а чаще всего – Пушкиным. Названия «Михайловское» почти никто не знает. Выехавши из монастыря в поле, надо следовать через деревню и оттуда версты три все лесом до самой усадьбы Михайловского. Сосновый лес пересекается только одною проезжею дорогою. Лес чистый, у корня его виднеется зеленый бархатистый мох... Лес оканчивается у самого села Михайловского. При слове «село» не думайте о церкви и многих домах, которые ютятся около церкви в русских селах. В Псковской губернии селом называется просто усадьба или селение... Внизу домовой террасы по лугу извивалась река Сороть, – а с правой стороны кругозора, бок о бок с рекою, лежало огромное озеро, за которым высился большой лес; с левой стороны террасы находилось еще озеро, уходившее в другой лес; прямо перед рекою и за рекою распространились луга. Вид очаровательный. Г-жа Пушкина (жена Григ. Ал. Пушкина, сына поэта) говорила мне, что, когда солнце утром, вышедши из-за леса, осыплет лучами своими озеро, с правой стороны Сороти лежащее, или вечером озарит озеро, с левой стороны реки находящееся, то вид бывает еще очаровательнее, еще бесподобнее… От времени поэта осталось во дворе перед балконом два густых куста сирени, да на террасе, с другой стороны дома, столько же кустов этого растения.

А. Ф.[59] Поэтический уголок Псковской губернии. – Новое Время, 1880, № 1598.

К селу Михайловскому со стороны Св. Гор примыкает лес. Перед самым селом дорога идет старой аллеей, состоящей из елей; направо от этой аллеи видна не менее старая липовая аллея, которая, как передают старожилы, служила во времена Пушкина главной подъездной дорогой в имение.

Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков, 1913, с. 194.

Михайловская усадьба расположена на краю обрыва, внизу которого простирается озеро Лучаново на пространстве 150 десятин, а неподалеку (к западу от усадьбы) другое озеро Маленец, десятин в 8.

Л. Я. Поливанов. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 237.

От террасы идет склон к речке Сороти. Сороть не широка, сажен шесть, не больше. В нескольких саженях от нее справа и слева два озера: Маленец и Кучане, оба с плоскими берегами. За озером Кучане видны поля, мыза у опушки леса: вид очень хорош.

К. Я. Тимофеев. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1859, т. 103, отд. II, с. 149.

Михайловские владения начинаются огромным сосновым парком; проехав с версту по опушке его, мы повернули налево, в широкую, прямую аллею, ведущую к дому на пространстве по крайней мере версты; в стороне от дороги стоит уединенно забытая и опустошенная беседка без окон... Еще издали представился взорам нашим домик Пушкина, стоящий одиноко почти в двух верстах от деревни Михайловской. Наружность деревянного, уже обветшалого, одноэтажного дома Пушкина очень проста. От дому тянутся по обе стороны службы. Перед домом, со стороны парка, есть небольшой сквер... Мы вошли с главного, середнего крыльца, в довольно большую комнату. Бильярд, обветшалый, со сгнившим, оборванным сукном, стоял в углу. Отсель налево две комнаты; здесь были спальня и кабинет Пушкина… Я поспешил во двор, прошел мимо служб, мимо конюшен: тянущийся вдоль решетчатый, деревянный забор утратил следы краски… Вот перед вами калитка; вы через нее проходите в садик, и взор ваш и чувства отдыхают, любуясь очаровательною картиною реки, озера, цепи холмов и прибрежного леса.

Д. И. Мацкевич. Путевые заметки. – Северная Пчела, 1848, № 249.

По межевым книгам 1786 г. в с-це Михайловском числилось 1974 десятины, по последней ревизии – 80 душ муж. пола; в 1835 г. оно дало доходу 2000 руб., а в 1836 г. – 3000.

Записка С. А. Соболевского о с-це Михайловском. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 100.

В Зуеве, что ныне Михайловское, с прочими деревнями, по межеванию 1786 года, земли количество следующее:

В том числе показано неудобной только 48 дес. На этом пространстве по последней ревизии – 80 душ… Прибавьте 100 душ женска пола и господской запашки в трех полях 71 десятина.

Н. И. Павлищев – Пушкину, 11 июля и 1 авг. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 346, 357.

Деревянный дом Михайловского с одним этажом стоит на небольшом косогоре, внизу которого с одной стороны течет река Сороть, впадающая в Великую. Фасад дома обращен задом к реке и лицом к небольшому скверу, сзади которого тянется почти на версту густой парк, с цветниками и дорожками.

П. В. Анненков. Материалы, с. 111.

Дом – деревянный, на каменном фундаменте, обшитый тесом, длиною до 8 сажен, шириною 6 сажен, 2 подъезда с крыльцами, 1 балкон, 20 дверей, 14 окон, 6 печей; флигель деревянный, крытый и обшитый тесом, в нем одна комната, 3 окна, 3 двери, русская печь, а под одною с ним связью – баня с голландскою печью с котлом; 3 других флигеля, амбары и т.д.

Опись, учиненная 18 мая 1838 г. Опочецким земским исправником Васюковым. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 100[60].

Вот что рассказывали о с-це Михайловском М. И. Осипова и другие лица. Вся мебель, какая была в домике при Пушкине, была Ганнибаловская (деда Пушкина, Ос. Абр. Ганнибала, умершего в 1806 г.). Пушкин себе нового ничего не заводил. Самый дом был довольно стар. Мебели было немного и вся-то старенькая... Вся обстановка комнаток Михайловского домика была очень скромна: в правой, в три окна, комнате, где был рабочий кабинет А. С-ча, стояла самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее подставлено было полено: некрашеный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты. Сквер перед домом во время Пушкина тщательно поддерживался, точно так же не совершенно запущен был тенистый, большой сад; в нем были цветники.

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. – СПб. Вед., 1866, № 157.

Я девочкой не раз бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал. Художник Ге написал на своей картине «Пушкин в селе Михайловском» совсем неверно. Это – кабинет не Александра Сергеевича, а сына его Григория Александровича. Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-на-все простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный; на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки. И книг у него своих в Михайловском почти не было; больше всего читал он у нас в Тригорском… Читать своих стихов он не любил.

Е. И. Фок. (урожд. Осипова) в передаче В. П. Острогорского. – Мир Божий, 1898, № 9, с. 227.

Татьяна (гр. Е. К. Воронцова) приняла живое участие в вашей беде; она мне поручает сказать вам это, и пишу я это вам с ее позволения. Ее нежная и добрая душа тотчас же увидела только несправедливость, жертвою которой вы стали; она мне это выразила с отзывчивостью и грацией характера Татьяны. Прелестная девочка тоже помнит вас, она мне часто говорит о сумасшедшем г-не Пушкине и о палке с собачьей головой, которую вы ей подарили.

А. Н. Раевский – Пушкину, 21 авг. 1824 г., из Александровки ок. Белой Церкви. – Переписка Пушкина, т. I, с. 127 (фр.).

Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими кабалистическими знаками, какие находились на перстне ее брата, – последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 283.

В самом деле, милый, жду тебя с отверзтыми объятиями и с откупоренными бутылками. Уговори Языкова.

Здравствуй, Вульф, приятель мой!

Приезжай сюда зимой.

Да Языкова поэта

Затащи ко мне с собой

Погулять верхом порой.

Пострелять из пистолета,

Лайон[61], мой курчавый брат

(Не Михайловский приказчик),

Привезет, нам, право, клад…

Что? – бутылок полный ящик.

Запируем уж, молчи!

Чудо – жизнь анахорета!

В Троегорском до ночи,

А в Михайловском до света,

Дни любви посвящены,

Ночью царствуют стаканы,

Мы же – то смертельно пьяны,

То мертвецки влюблены.

Пушкин – А. Н. Вульфу, 20 сент. 1824 г., из Михайловского.

(Приписка Анны Ник-ны Вульф) …Сегодня я писать тебе не могу много. Пушкины оба (братья Александр и Лев) у нас, и теперь я пользуюсь временем, как они ушли в баню.

Переписка Пушкина, т. I, с. 131–132.

Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т.е. делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели бы ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания... Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить. Мертво и холодно.

Бар. А. А. Дельвиг – Пушкину, 28 сент. 1824 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. I, с. 133.

Имев честь получить предписание Вашего Сиятельства от 15 июля о высланном на жительство в вверенную мне губернию коллежском секретаре Пушкине и о учреждении над ним присмотра, я относился к г. губернскому предводителю дворянства, дабы избрал одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением его, Пушкина, и получил от него, г. губернского предводителя дворянства, уведомление, что попечителем над Пушкиным назначил он коллежского советника Рокотова, который, узнав о сем назначении, отозвался болезнию, а равно и от поручения, на него возложенного. Г. губернский предводитель дворянства, уведомив меня о сем, присовокупил, что помимо Рокотова, которому бы можно поручить смотрение за Пушкиным, он других дворян не имеет. – Итак, по прибытии означенного коллежского секретаря Александра Пушкина и по отобрании у него подписки и по сношении о сем с родителем его г. статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности, и который с крайним огорчением об учиненном преступлении сыном его отозвался неизвестностию, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим.

Б. А. фон-Адеркас (псковский губернатор) в рапорте маркизу Ф. О. Паулуччи (ген.-губернатору Псковской и прибалтийских губ.) от 4 октября 1824 г. – Рус. Стар., 1908, т. 136, с. 112.

Бешенство скуки пожирает мое глупое существование… Что я предвидел, то и случилось. Мое пребывание среди моей семьи только удвоило огорчения достаточно реальные. Меня упрекают за мою ссылку, считают себя вовлеченными в мое несчастие, утверждают, что я проповедую атеизм сестре и брату. Отец имел слабость взять на себя обязанности, которые ставят его в самое ложное положение по отношению ко мне. Вследствие этого я провожу верхом и в поле все время, когда я не в постели. Все, что напоминает мне о море, вызывает у меня грусть, шум фонтана буквально доставляет мне страдание; я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но слава богу: небо у нас сивое, а луна – точная репа. Что до моих соседей, то мне пришлось только постараться оттолкнуть их от себя с самого начала; они мне не докучают; я пользуюсь у них репутацией Онегина, и вот – я пророк в своем отечестве. Я видаю часто только добрую старую соседку (П. А. Осипова), слушаю ее патриархальные разговоры; ее дочери, довольно непривлекательные во всех отношениях, играют мне Россини, которого я выписал. Лучшего положения для окончания моего поэтического романа нельзя и желать, но скука – холодная муза, и поэма не подвигается.

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, в пер. пол. окт. 1824 г. (фр.-рус.).

(Письмо Татьяны в третьей главе Онегина.) Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без нарушения женского единства и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по-французски; но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком, не задерживая и не остужая выражений чувства справками с словарем Татищева и грамматикою Меморского.

(Н. А. Полевой?). – Моск. Телеграф, 1827, № 13, с. 87.

Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моею ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился (в черновике: заплакал, закричал). Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, се fils dénaturé…[62] Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца… Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить».

Пушкин – В. А. Жуковскому, 31 окт. 1824 г., из Тригорского.

Отец говорил после: «Экой дурак, в чем оправдывается! Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!» Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?» Это дело десятое. «Да он убил отца словами!» – каламбур, и только.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 29 нояб. 1824 г.

Государь Император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к протчим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить Его Императ. Величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.

Прошение Пушкина Б. А. фон.-Адеркасу, в конце окт. 1824 г. (Благодаря вмешательству П. А. Осиповой и В. А. Жуковского, прошение осталось неотправленным.)

О моем житье-бытье ничего тебе не скажу. Скучно, вот и все... Сегодня кончил я поэму «Цыгане». Не знаю, что об ней сказать, – она покамест мне опротивела, только что кончил и не успел обмыть запревшие (…).

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 10 окт. 1824 г.

На днях я мерялся поясом с Евпраксией (Вульф), и талии наши нашлись одинаковы. Следственно, из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки, или она – талию 25-летнего мущины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою бранюсь; надоела!.. Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!

Пушкин – Л. С. Пушкину, в конце окт. 1824 г.

Дела мои все в том же порядке: я в Михайловском редко. Anette (Вульф) очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые фарсы... Я ревную и браню тебя, – скука смертная везде.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в начале нояб. 1824 г.

(Во второй половине ноября С. Л. Пушкин отказался от взятого им на себя политического надзора за сыном и со всею семьею уехал в Петербург, оставив в Михайловском Пушкина одного.)

Образ жизни моей все тот же: стихов не пишу, продолжаю свои записки да читаю Клариссу[63]; мочи нет, какая скучная дура!

Пушкин – Л. С. Пушкину, во втор. пол. нояб. 1824 г.

Вот уже четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне, – скучно, да нечего делать… Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко; целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно.

Пушкин – Д. М. Княжевичу (?), в нач. дек. 1824 г.

Этот потоп мне с ума нейдет (петербургское наводнение)... Если тебе вздумается помочь какому-нибудь нещастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в Инвалиде наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 4 дек. 1824 г.

Знавшие Александра Пушкина знают, чего ему стоило огласить свое доброе дело; удивляюсь, как и в этом случае он решился поверить постороннему (а этот посторонний – брат его) порыв всегда доброго и сострадательного своего сердца.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1885 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 36.

Твои троегорские приятельницы – несносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома да жду зимы.

Пушкин – О. С. Павлищевой, 4 дек. 1824 г.

Христом и Богом прошу скорее вытащить Онегина из-под цензуры, – деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи, – режь, рви, кромсай хоть все 52 строфы, но денег, ради бога, денег!

У меня с Тригорским завязалось дело презабавное, – некогда тебе рассказывать, а уморительно смешно.

Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться.

Пушкин – Л. С. Пушкину, во втор. пол. дек. 1824 г., из Михайловского.

Заветной мечтой поэта, с самого приезда его в Михайловское, сделалось одно: бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России. Помыслы о бегстве за границу начались у Пушкина еще в Одессе. Теперь замысел не был покинут. Пункты, подлежащие разъяснению брата, были (см. вышеприведенное письмо Пушкина) ясны: устройство правильной пересылки денег и корреспонденции за границу, вместе с означением места, куда они должны были отправляться, – т.е. в тогдашнюю резиденцию Чаадаева (Чаадаев путешествовал по Европе).