Страница:

1.3. Способы управления государственной собственностью на рынке

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Управление государственной собственностью включает управление процессами ее формирования и использования (употребления).Управление формированием государственной собственности включает:

• управление образованием денежных доходов государства;

• управление превращением денежных доходов (в определенной части) в государственное имущество или прежде всего закупку товаров государственными организациями.

Формы управления государственной собственностью:

• непосредственное управление;

• опосредованное управление.

Основные способы образования государственного имущества:

1) рыночные:

• закупка на рынке;

• национализация (выкуп) частной собственности;

2) нерыночные (по суду, захват).

Основные рыночные способы управления функционированием государственного имущества:

• использование в процессе функционирования государственных организаций;

• сдача государственного имущества в аренду;

• приватизация государственного имущества.

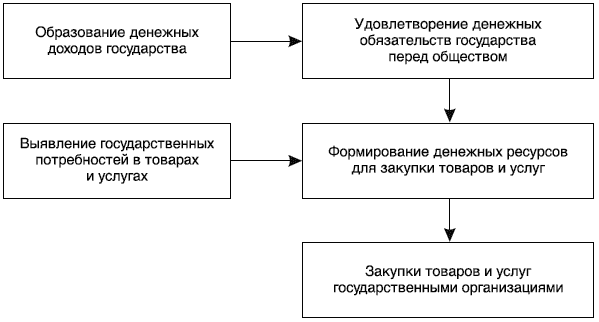

Процесс управления государственной собственностью. Управление государственной собственностью в части, связанной с ее формированием путем закупок различного рода товаров и услуг, необходимых для функционирования государственных организаций, включает ряд этапов:

• определение ежегодных денежных обязательств государства перед членами общества (по пенсиям, пособиям, оплате труда и т. п.);

• определение потенциальной потребности государства в приросте основного имущества и в размерах необходимого имущества на предстоящий год;

• формирование государственной собственности в форме денежных доходов государства;

• определение государственных возможностей по закупке основного и оборотного имущества в пределах выявленной потребности после удовлетворения денежных обязательств государства;

• осуществление закупок основного и оборотного имущества государственными организациями;

• рациональное (эффективное) использование закупленных материальных благ (и услуг).

Двуединство процесса формирования государственного портфеля основного и оборотного имущества. Формирование портфеля основного и оборотного имущества государства имеет как бы две стороны, или два этапа.

На первом этапе формируются денежные доходы государства, которые есть тоже государственная собственность, но только на очень короткое время, ибо денежная форма существования собственности есть лишь форма, переходная к действительным, т. е. материальным, формам ее существования. Поэтому данный этап есть лишь этап потенциального формирования имущества государства.

Собственно государственное имущество возникает лишь на втором этапе, на котором на государственные средства покупается требуемое основное и оборотное имущество, т. е. когда происходит обмен денег на соответствующие товары.

Процесс формирования государственного имущества осуществляется преимущественно на рынке, ибо это имущество в основном именно покупается, а не поступает в собственность государства нерыночным путем, что обычно характерно для денежных доходов государства (рис. 9).

Рис. 9. Процесс управления формированием государственного имущества

Формы управления государственной собственностью

Традиционными формами управления государственной собственностью являются:1) опосредованное управление ею посредством имеющегося законодательства;

2) непосредственное управление ею через:

• государственные фонды денежных средств, осуществляющие распределение и перераспределение финансовых ресурсов и доходов граждан;

• управление самим государственным основным и оборотным имуществом на основе соответствующих государственных планов и программ.

Приведенная классификация форм управления собственностью посредством законов, денежных средств и имущества есть классификация на основе видов объектов управления.

Можно классифицировать управление государственной собственностью и по характеру самих управленческих действий. В этом случае способами государственного управления могут быть:

• учетно-регистрационная деятельность государства;

• порядок учреждения, реорганизации и ликвидации юридических лиц (участников рынка);

• формы управления различными видами государственной собственности со стороны государственных организаций;

• порядок приватизации и национализации собственности;

• порядок структурирования самой государственной собственности (на федеральную, субфедеральную и муниципальную) и др.

Наконец, способы государственного управления в зависимости от их временной направленности можно подразделять на:

• оперативное, или текущее, управление;

• перспективное управление, нацеленное на какие-то преобразования в собственности.

По своему виду способы управления государственной собственностью могут быть разделены:

• на экономические (рыночные) – управление на основе отношений экономической эквивалентности, или рыночных методов;

• административные – управление на основе отношений подчиненности.

По степени управляемости управление государственной собственностью разделяется:

• на централизованное управление – управление различными объектами собственности из одного центра (одной государственной организацией);

• децентрализованное управление – управление собственностью со стороны многих государственных организаций.

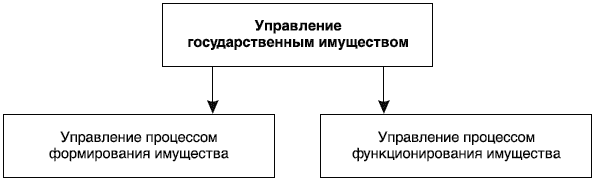

Две стороны управления основным и оборотным имуществом государства. Управление основным и оборотным имуществом государства включает два аспекта:

• управление процессом формирования портфеля государственного имущества;

• управление процессом функционирования (использования) государственного имущества (рис. 10).

Рис. 10. Две стороны управления государственным имуществом

Современный уровень рассмотрения проблем управления государственной собственности в основном нацелен на проблемы управления процессом ее формирования и в гораздо меньшей степени – на проблемы ее использования непосредственно в самих государственных организациях.Это связано с тем, что именно на уровне процесса формирования государственной собственности имеются наибольшие возможности для возникновения экономической коррупции, с которой во всех современных государствах объявлена борьба.

Однако не меньшее значение приобретет и проблема рационального использования государственного имущества государственными организациями, поскольку размеры государственного имущества быстро возрастают и обществу также не безразлично, как это имущество используется.

В данном пособии упор делается на проблемы управления процессом формирования государственного имущества, а проблемы его использования только затрагиваются по мере логической необходимости полноты анализа, но не являются специальным предметом данного рассмотрения.

Управление процессом формирования государственного имущества есть преимущественно процесс управления денежными средствами государства на рынке, а управление функционированием государственного имущества есть преимущественно управление уже самими материальными благами внутри государственных организаций, но частично и управление имуществом на рынке, например в случае сдачи его в аренду.

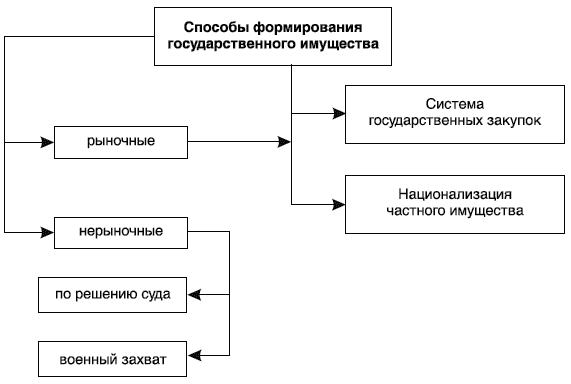

К способам управления процессом формирования имущества государства относятся прежде всего различные системы управления государственными закупками основного и оборотного имущества, которые включают:

• систему покупок (закупок) на основе государственного заказа;

• способы национализации частного имущества (рис. 11).

Рис. 11. Основные способы образования имущества государства

Государственные закупки – это процесс формирования основного и оборотного имущества государства на основе расходования его денежных доходов. Выражаясь от противного, можно сказать, что государственные закупки есть процесс формирования неденежной части портфеля государственной собственности.Возможны разные способы (системы) государственных закупок, но в условиях частной собственности истинными являются закупки, осуществляемые только на рыночных, а не на субъективных условиях или не на односторонней основе со стороны частного продавца или со стороны государственного покупателя. Только действительная рыночная основа способна обеспечить соблюдение баланса экономических интересов обеих сторон любой рыночной сделки, или в нашем случае – баланса частных и государственных (общественных) интересов.

Государственные закупки являются основным рыночным способом формирования имущества государства, хотя имеются и многие способы его формирования, которые носят в основном нерыночный характер: конфискации и т. п.

Национализация – это принудительная форма превращения частной собственности в государственную, основанная на изменении юридического статуса частного имущества. Принудительный характер такого превращения состоит в том, что оно возможно лишь при обязательном наличии воли со стороны государства. Условия такого превращения могут быть эквивалентными, или рыночными, и неэквивалентными, или нерыночными.

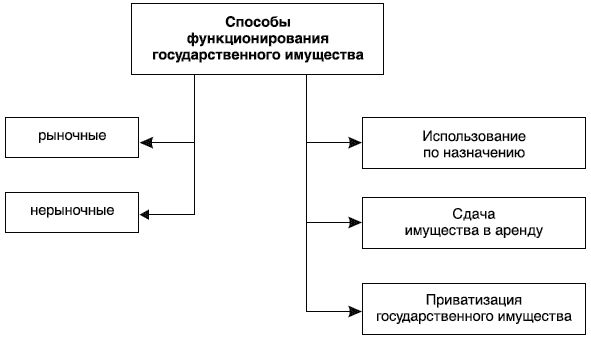

Государственное имущество может использоваться как самими государственными организациями в процессе их функционирования, так и негосударственными организациями (и лицами). В первом случае можно говорить о нерыночным использовании государственного имущества, во втором случае обычно имеет место использование государственного имущества на рыночных, т. е. на платных, началах.

К наиболее актуальным рыночным способам управления функционированием имущества государства относятся:

• использование в процессе функционирования государственных организаций;

• сдача государственного имущества в аренду;

• приватизация государственного имущества (рис. 12).

Рис. 12. Основные способы управления процессом функционирования государственного имущества

В рыночных способах управления имуществом речь идет не об использовании имущества внутри государственной организации, а об управлении внешними формами его использования.Сдача государственного имущества в аренду должна осуществляться на рыночных условиях, как и государственные закупки этого имущества. В этом случае должны действовать те же правила, которые касаются и государственных закупок товаров и услуг.

Приватизация – это принудительная форма превращения государственного имущества в частное имущество, основанная на смене юридического статуса имущества. В зависимости от ее целей, как и национализация, она может осуществляться на эквивалентной или неэквивалентной основе. В развитых странах приватизация государственного имущества обычно осуществляется на платной основе. В России в начале 90-х гг. XX в. при переходе от «социалистической» формы собственности к частной (капиталистической) форме собственности имела место бесплатная приватизация, ибо тогдашняя государственная собственность считалась «всенародным достоянием».

Следует различать управление портфелем государственной собственности по частям и в целом. Государственная собственность есть собственность государства, но она всегда находится в непосредственном ведении соответствующих государственных организаций. Поэтому управление портфелем государственной собственности всегда есть единство его управления в целом и управления его частями.

Что касается управления частями государственной собственности, то здесь особых проблем с пониманием не возникает, ибо каждая государственная организация управляет тем, что у нее имеется.

Гораздо сложнее понимание того, что представляет собой управление портфелем государственной собственности в целом. Портфель как единое целое есть абстракция, а потому реально управлять им невозможно. Это может быть только косвенное управление, или управление через управление государственными организациями. Но такое управление есть не что иное, как функционирование государственных организаций по единому плану, нацеливание их на выполнение единых задач и т. п. Следовательно, такое управление обязательно подразумевает координирующую роль какой-то одной государственной организации.

Разумное управление всегда опирается на профессионализм управляющего. Проблема управления портфелем основного и оборотного имущества государства связана с его управлением на рынке, где происходят закупки имущества или сдача имущества в аренду. Следовательно, в государственных организациях необходимо иметь и кадры профессиональных государственных служащих, разбирающихся в рыночной среде, в рыночных сделках и т. п. экономических операциях.

1.4. Эффективность управления государственной собственностью

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Результат человеческой деятельности обычно есть материальное или нематериальное благо.Результат деятельности в капиталистической экономике – это капитал как накопленная прибыль (прибавочная стоимость).

Результативность человеческого труда в капиталистической экономике, или экономическая эффективность, – это его прибыльность и возрастание капитала.

Результат управления государственной собственностью – это достижение политических и иных целей государства.

Эффективность управления государственной собственностью есть единство:

• общественной (политической) эффективности, или степени достижения государственных целей;

• ресурсной эффективности, или сравнительного уровня затрат на достижение государственных целей.

Эффективность управления государственной собственностью и эффективность управления частной собственностью есть экономически несравниваемые показатели, так как их основу составляют совершенно разные цели: с одной стороны – общественные (государственные) потребности, а с другой стороны – увеличение прибыли частного лица или рост частного капитала (частного богатства).

Эффективность государственного управления собственностью должна оцениваться с позиций:

• соответствия фактических результатов управления их нормативным, установленным значениям;

• соответствия (сравнения) результатов государственного управления тем управленческим достижениям, решениям и результатам, которые в сопоставимых случаях имеют место в условиях частной собственности или в других государствах мира.

Показатели ресурсной эффективности управления государственной собственностью включают:

• показатели трудовых затрат;

• показатели материальных затрат;

• показатели денежных затрат.

Показатели общественной эффективности управления государственной собственностью включают:

• показатели степени достижения поставленных государственных целей;

• показатели, характеризующие динамику развития данного общества (государства);

• показатели, характеризующие уровень развития данного государства в сравнении с другими государствами.

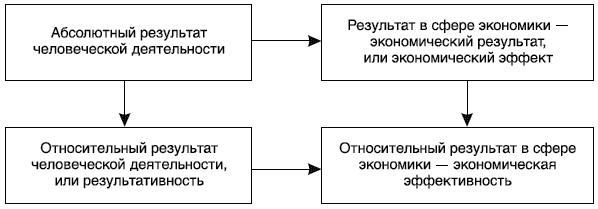

Понятие результата и эффективности (рис. 13). Результатом деятельности человека в рыночной среде является производство, обращение и использование всевозможных товаров (в вещественной или невещественной форме существования), т. е. отчуждаемых благ, или таких благ, которые создаются для других членов общества, а не для личных нужд того, кто их производит. Условия такого процесса отчуждения – наличие частной собственности на средства производства и разделение труда в обществе.

Рис. 13. Сравнительный характер понятий «результат» и «эффект»

В современной рыночной экономике результатом человеческого труда являются не просто товары, а капитал, т. е. такие товары, которые приносят прибыль собственнику капитала. Капитал есть то, что создает прибыль. Прибыль есть цель и конечный результат деятельности капитала. Отношение прибыли к капиталу, соответственно, есть результативность капитала как мера воплощения поставленной субъективной цели. Любой владелец капитала всегда стремится к его прибыльному использованию, поскольку в противном случае капитал будет утрачен в силу инфляции, поглощения и других процессов, происходящих на рынке.Понятия «результат» и «результативность» есть всеобщие категории, характерные для любой человеческой деятельности, что бы она из себя ни представляла и в чем бы она ни заключалась. Чтобы отделить рыночные, или экономические, аспекты результата от его всеобщей трактовки, принято называть экономические результаты экономическим эффектом, а экономическую результативность – экономической эффективностью. Поэтому, когда употребляют термины «экономический эффект» и «экономическая эффективность», имеют в виду человеческую деятельность исключительно в сфере современной экономики.

Эффективность как относительный и как сравнительный показатель. Эффективность всегда есть относительный показатель по определению, так как она есть всегда некое отношение эффекта (результата) к запланированному эффекту или к вызвавшим его усилиям (затратам).

Но эффективность есть одновременно и сравнительный показатель, поскольку ее собственная оценка возможна только в сравнении с какой-то другой эффективностью.

Иначе говоря, эффективность как относительный показатель сравнивает эффект с определяющими его факторами. Эффективность как сравнительный показатель сама сравнивается с другими аналогичными показателями.

Сравнение обычно имеет:

• временной характер, когда сравниваются одинаковые показатели эффективности, относящиеся к различным отрезкам (моментам) времени, но касающиеся одного и того же объекта измерения;

• пространственный характер, когда сравниваются качественно разнородные объекты измерения.

Эффект может рассматриваться с точки зрения его как результата процесса производства и как результата процесса использования товара. Товар есть результат общественного производства в рыночных условиях. Как производимое благо он оценивается по соотношению его рыночной цены и затрат на его изготовление. Как продукт капитала он оценивается по отношению приносимой им прибыли к задействованному в его создании капиталу, т. е. основным и оборотным средствам.

Произведенный товар используется на цели личного или производительного потребления. Использование товара имеет тоже какой-то результат для его пользователя. Если товар потребляется для удовлетворения личных нужд человека, то его результатом, или эффектом, будет какой-то физический по отношению к человеку или натуральный, эффект. Суть последнего состоит в том, что тем самым обеспечивается физическое и духовное существование человека. Данный эффект не имеет прямого отношения к рыночным процессам, поэтому не имеет и экономической оценки как эффект. Но он имеет рыночную оценку в качестве рыночных затрат на потребление данного человека или на его содержание в качестве участника рынка. Человек есть составная часть рыночных отношений, их прямой или косвенный участник. Рынок должен содержать человека, иначе не будет и самого рынка. Рыночные затраты на содержание человека находят свое выражение в тех или иных формах оплаты его труда, или в заработной плате. Последняя есть совокупность тех товаров и услуг, которые потребляет человек, и в этом смысле она есть результат производства, или проявление его эффективности. Однако эти же блага, взятые как потребляемые человеком объекты, есть затраты на его содержание, а потому заработная плата есть одновременно и составная часть производственных издержек.

Если товар вновь поступает в производственный процесс, то он используется как экономическое благо, как средство производства, поэтому его результатом снова будет какой-то экономический эффект. Средства производства, с одной стороны, сами есть результат процесса производства, а с другой – предпосылка производства, основание его результата. В качестве такого результата средства производства есть не что иное, как затраты на производство.

Следовательно, если речь идет о средствах производства, то один и тот же результат производства может быть одновременно и эффектом, и затратами на него, а затраты – одновременно и затратами, и эффектом.

Главным результатом функционирования капитала является прибыль. Экономический эффект, с одной стороны, позволяет соизмерять все произведенные продукты труда, а с другой стороны, через наличие прибыли в абсолютном и относительном выражении оценивать эффективность работы отдельного товаропроизводителя на рынке или эффективность функционирования каждого отдельного частного капитала.

Экономическая эффективность – это эффективность как максимизация прибыли (дохода) к порождающим его стоимостным затратам капитала. В экономической эффективности результат – доход или прибыль – есть одновременно цель деятельности, хотя на самом деле результатом и целью производства является потребительная стоимость, т. е. полезная человеку вещь. Но в современном рыночном хозяйстве все принимает форму товара, и прибыль есть цель производства этих товаров. Отсюда стремление любого капитала к минимизации издержек производства, а это, в свою очередь, пока есть самый сильный стимул к росту производительности труда и прогрессу производства.

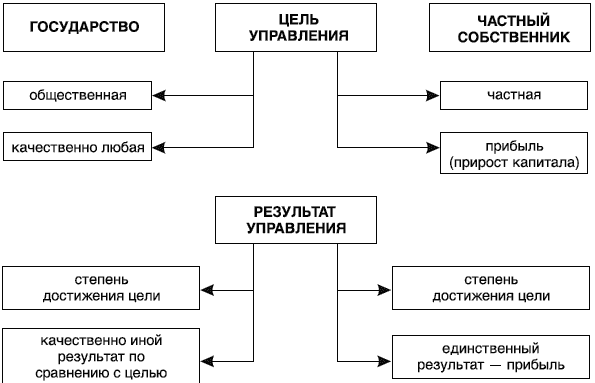

Один и тот же результат может иметь разное значение для общества и для отдельного собственника. Часто не все, что хорошо для отдельного лица, будет полезно и эффективно для многих других членов общества. Прибыль как показатель экономического эффекта всегда есть лишь частная, субъективная а не общественная цель. У общества или государства в целом могут иметься лишь общие цели, или общественный эффект, совершенно несводимый к прибыли, которая по своему понятию есть нечто частичное, поскольку не охватывает все имеющиеся формы частного дохода в капиталистическом обществе, например процентный доход или ренту (арендную плату). Но даже если отвлечься от указанных различий в формах прибавочной стоимости, последняя все равно не может рассматриваться как общественный эффект, ибо таковым может быть лишь то или иное общественное благо в виде материальных и духовных ценностей, общественных порядков и человеческих взаимоотношений. Прибыль (прибавочная стоимость) позволяет частному лицу располагать тем или иным количеством тех или иных материальных и духовных благ в отличие от других лиц, которые ее не имеют или имеют в меньшем размере. Она есть лишь рычаг распределения и перераспределения совокупного продукта между членами общества, но по отношению к обществу в целом ее роль становится второстепенной, так как процессы перераспределения есть внутренние процессы, совершающиеся в обществе (рис. 14).

Рис. 14. Сравнение соотношения государственных и частных целей и эффектов от управления собственностью

Государственная цель (результат, эффект) по своей принадлежности и по своей природе есть цель общества, или общественная цель, и в этом смысле нечто объективное. Если для достижения прибыли как цели капитала главное состоит в соотношении между результатами и затратами капитала, то для достижения государственной цели главное – соотношение цели и фактического результата управления, а необходимые для этого условия и затраты имеют второстепенный (скорее ограничительный) характер.С точки зрения капитала цель и результат есть качественно одно и то же – прибыль (чистый доход). Они могут различаться лишь количественно: целью был один уровень дохода, а фактически достигнут другой уровень.

Для государства цель и результат могут существенно различаться не только количественно, но и качественно; например, если в результате управленческих решений было достигнуто состояние общества существенно иное, чем то, которое планировалось первоначально.

Государственная собственность есть одновременно и объект управления со стороны государства, и инструмент управления в руках государственной власти. В первом случае управление имеет ярко выраженный хозяйственный, а во втором случае – политический характер.

Хозяйственное управление государственной собственностью отличается от управления любой частной или иной собственностью только своим многоцелевым характером, в котором прибыль как цель вообще обычно отсутствует. В остальном хозяйственное управление государственной собственностью аналогично хозяйственному управлению собственностью вообще, т. е. включает учет и контроль собственности, обеспечение ее сохранности, использование по назначению, оптимальное использование по времени и мощности, минимизацию расходов по ее функционированию и управлению ею и т. п.

Политическое управление государственной собственностью есть главное направление, основная цель управления ею. Собственность необходима государству для выполнения всех функций государственного управления обществом вообще и достижения каких-то конкретных политических целей в частности.