Страница:

Политическое управление государственной собственностью является доминирующим по отношению к хозяйственному управлению ею. Иначе говоря, для достижения поставленных политических целей государство всегда пойдет на любые затраты (расходы), но, естественно, в тех объективных пределах, в каких это позволяет ему экономический базис данного государства (или даже других государств, как это имело место в периоды мировых войн).

В указанном смысле можно сказать, что политический эффект (результат) от управления портфелем государственной собственности есть самый главный ее эффект.

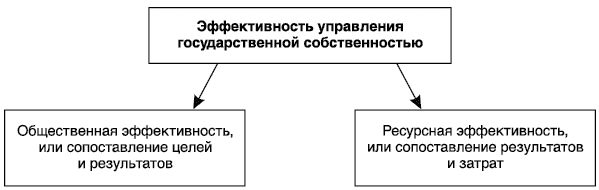

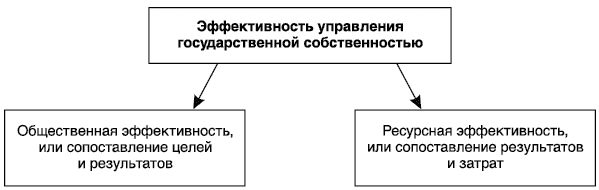

Эффективность управления государственной собственностью должна рассматриваться с двух противоположных сторон – как:

• общественная (политическая) эффективность – степень достижения поставленных целей;

• ресурсная эффективность – сопоставление результатов и всевозможных видов затрат на них (рис. 15).

Ресурсная эффективность управления государственной собственностью есть соотношение достигнутых результатов от управления собственностью с потребными для этого ресурсами (затратами) всех видов в натуральном и денежном выражении. Экономическая эффективность есть лишь частный случай ресурсной эффективности, ибо она определяется лишь в денежном выражении. Ресурсная эффективность есть эффективность формирования и владения собственностью, а не использования ее в качестве государственного инструмента управления общественными отношениями.

Ресурсная эффективность управления государственной собственностью есть такая его политическая эффективность, политические результаты которой полностью оправдывают те затраты, которые потребовались для их достижения. Ресурсная эффективность в данном случае есть соотнесенность политических результатов управления государственной собственностью с соответствующими хозяйственными затратами государства.

Общественная (политическая) эффективность управления, хотя и есть самый главный вид эффективности управления государственной собственностью, однако в конечном счете зависит и от ресурсной эффективности управления. В то же время политическая эффективность – необходимая основа для увеличения ресурсной эффективности функционирования государственной собственности.

Эффективность государственного управления как мера воплощения его целей. В современных условиях государственное управление собственностью – тоже одна из форм отделения собственности на капитал от процесса профессионального управления им. Однако в отличие от аналогичного процесса в форме, например, акционерного общества государственное управление имеет целью не максимизацию прибыли, а достижение соответствующих политических целей, которые обычно принято разделять на собственно политические, экономические, социальные и другие цели в зависимости от конкретного характера объектов управления.

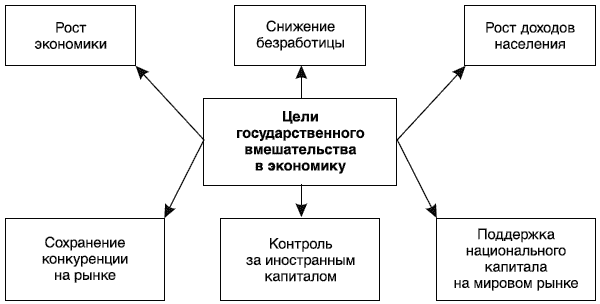

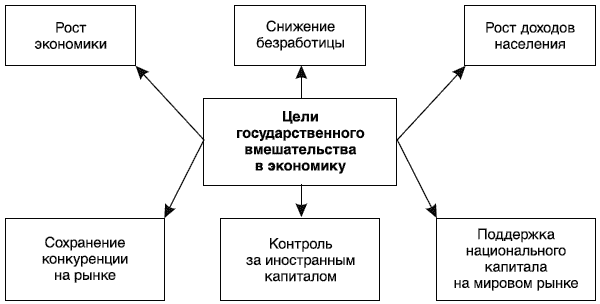

Например, к экономическим целям государственного вмешательства в экономику относятся:

• обеспечение определенных темпов роста национальной экономики;

• стабилизация или снижение уровня безработицы;

• повышение уровня доходов широких слоев населения;

• недопущение монополизации производства и устранения конкуренции на рынке;

• помощь национальным компаниям в выходе на мировой рынок;

• контроль за деятельностью иностранного капитала на национальном рынке, за соблюдением им национальных интересов и т. п. и т. д. (рис. 17).

Государство есть орган управления, а потому правильно говорить об эффективности управления государственной собственностью, но не об эффективности государственной собственности вообще. Если государство не может (не желает) управлять своей собственностью, то последняя должна быть приватизирована независимо от ее экономической эффективности (другое дело, что бесприбыльную собственность могут и не купить, ее совсем нелегко приватизировать).

Для частной собственности главное – это получение средней прибыли на капитал. Если рыночные условия не обеспечивают этого, то такая собственность рано или поздно окажется в собственности государства, так как частный капитал уйдет из данной отрасли. Если же государство по каким-либо причинам не желает этого, то оно должно обеспечить получение требуемой нормы прибыли частным владельцам функционирующего капитала, а сделать это можно различными способами:

• занижением тарифов на энергию и транспорт, если данные отрасли находятся в собственности государства;

• снижением или освобождением прибыли от налогов;

• финансированием части затрат данных отраслей, например, на научно-исследовательские работы и другие крупные статьи расходов предприятий;

• выплатой дотаций и субсидий, в результате чего суммарный доход предприятий вырастает до требуемого уровня, и т. д.

Часто государство вынуждено национализировать частную собственность, когда оно не в состоянии обеспечить ей получение средней прибыли на капитал иными способами. В этом случае эффективность управления государственной собственности будет состоять просто в том, что она функционирует на пользу общества, ибо в противном случае жизнь общества может сильно осложниться. Эффективность здесь проявляется в нормальном функционировании данного государства, всех его граждан и организаций.

В некоторых случаях несоответствие результатов государственного управления поставленным целям коренится не только в правильности постановки самих этих целей, но и в характере самого процесса государственного управления. Посредственное управление опасно не только само по себе как недостаточно эффективное, но и тем, что убеждает многих граждан государства и вообще окружающий мир в своей «правоте и эффективности», и тем самым существующий государственный аппарат обеспечивает себе длительное существование. Такого рода долговечность посредственности неизбежно ведет к замедлению и прекращению общественного и экономического развития страны.

Расхожее мнение состоит в том, что наличие обособленной, или частной, собственности является наилучшим стимулом к эффективному управлению ее объектами, поскольку собственник больше всех заинтересован в сохранении и приумножении своей собственности.

На это можно заметить следующее. Во-первых, государство является такими же собственником, как и любое частное лицо, а потому по логике оно точно также заинтересовано в сохранении и эффективном ее использовании ничуть не меньше, чем какой-либо другой собственник. Следовательно, тот или иной уровень эффективности государственной собственности никак не связан с самой ее государственной принадлежностью. Эффективность управления собственностью связана не с формой собственности, а с ее управлением.

Во-вторых, из практики известно, что совсем не обязательно быть собственником имущества, чтобы им эффективно управлять. Профессиональный управляющий, менеджер в общем случае действует всегда эффективнее любого собственника, если последний не является профессионалом в данной сфере управления.

В-третьих, собственники точно так же разоряются и теряют свою собственность в результате неверно принятых управленческих решений, как и другие люди или организации.

В-четвертых, эффективность управления собственностью (капиталом) есть производная как от субъективных решений собственника или управленца, так и от объективных условий рынка. Высший собственник в обществе частных производителей – рынок. В конечном счете именно рынком определяется эффективность управления той или иной собственностью того или иного частного собственника и государства как собственника. Субъективно каждый собственник стремится к наибольшей эффективности (прибыльности) своего капитала, но в качестве обособленного лица (собственника или по его поручению – управляющего) он постоянно входит в противоречие со многими другими участниками рынка. Равнодействующая столкновений этих частных интересов никому заранее не известна и проявляется как стихийная и непредсказуемая власть рынка, которая в каждый момент времени делает одних собственников более эффективными, других – менее эффективными, а третьих – и вовсе неэффективными. В следующий момент времени ситуация уже меняется в большей или меньшей степени и т. д. до бесконечности. Результатом является разорение одних собственников и обогащение других. Последнее трактуется как эффективное управление, а потери, естественно, рассматриваются как неэффективное управление, поскольку и то и другое внешне есть результаты субъективных действий (или бездействия) отдельных собственников капиталов, а их объективные корни остаются неизвестными и непонятными любому частному собственнику.

Другое расхожее субъективное представление состоит в том, что противоположностью частной собственности является бесхозяйственность и безответственность в сфере государственной собственности. Собственник есть лицо, отвечающее за свою собственность и потому рачительно ее использующее, а государственный служащий как несобственник имущества не дорожит его сохранностью и т. п.

Однако и здесь следует разделять субъективную и объективную стороны управления собственностью. На самом деле антиподом частной собственности является не бесхозяйственность, а общественная собственность. Бесхозяйственность есть антипод управлению, т. е. упорядоченным действиям с собственностью как имуществом. Бесхозяйственность – это не принадлежность вещи, а несоответствующее ее назначению использование (или неиспользование).

Упорядоченное (хозяйственное) или бесхозяйственное отношение к вещи (капиталу), конечно, связано с ее принадлежностью, или собственностью, но не вытекает из природы последней. Бесхозяйственность (беспорядок) может быть и у собственника, и даже в квартире, если ее обитатели привыкли к беспорядку и не замечают его. Упорядоченное управление собственностью, конечно, позволяет выжить на рынке и достичь там соответствующих результатов, а бесхозяйственность заведомо ничего не гарантирует. В конечном счете несобственник имущества всегда будет обращаться с ним так, как это определит его собственник. Для этого и существуют меры поощрения и принуждения.

Бесхозяйственность в конечном счете есть не отрицательная черта лица, которое плохо управляет (использует, применяет и т. п.) данным ему имуществом из-за отсутствия собственности на него, а отрицательная черта самого собственника данного имущества, который не может в силу каких-то личных или внешних обстоятельств наладить нормальное использование своей собственности или в более широком смысле – наладить процесс управления ею.

В этом смысле государство – плохой собственник, потому что оно не хочет (хотя внешне и очень желает) наладить эффективное управление собственностью. Этому сильно помогает то обстоятельство, что государство – абстракция, а не конкретное лицо (человек), но все же государственные руководители и служащие всегда есть конкретные лица, от которых зависит эффективность государственного управления.

Подобно тому, как не все могут управлять государством, так как все не могут быть заняты в органах государственного управления (кто-то должен и трудиться) и так как далеко не все могут быть управленцами (ибо это есть особого рода профессиональная деятельность, к которой надо иметь призвание), далеко не все могут управлять и государственной собственностью как специфической сферой государственного управления. Этому процессу следует обучать, причем на несколько иных основах, чем когда речь идет об управлении частной собственностью, ибо, как уже говорилось, первичным и здесь являются политические, а не рыночные мотивы.

Отдельный аспект проблемы – если бесхозяйственность по отношению к государственной собственности есть результат сознательного «развала» системы управления ею в чьих-то частных целях.

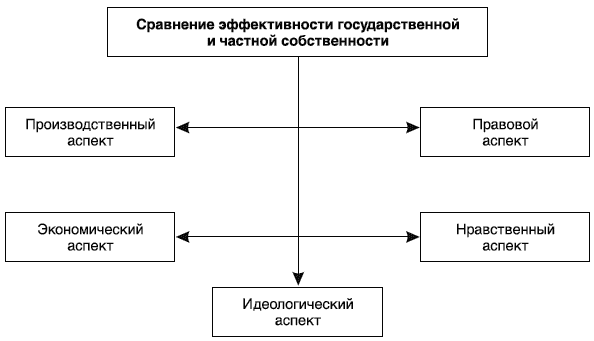

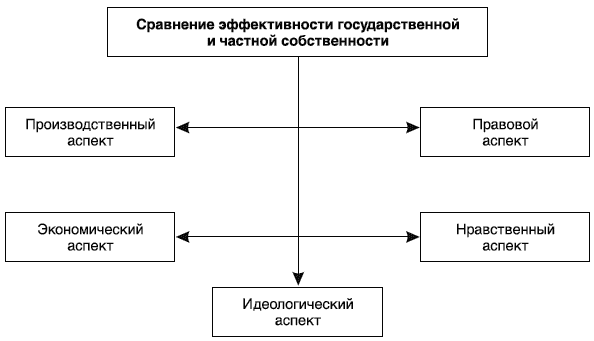

Очень часто делается сравнение эффективности функционирования государственной и частной собственности, в результате которого легко доказывается более высокая эффективность второй, ибо речь идет всегда о сравнении экономических аспектов, т. е. в конечном счете уровней прибыльности, которая вообще не характерна для государственной собственности.

Но даже если сделать чисто теоретический анализ процесса производства одних и тех же товаров (услуг) на базе государственной и частной собственности и только по критерию прибыльности, то преимущественная эффективность частного производства все равно не становится совершено очевидной. Для такого анализа выделим следующие аспекты рассмотрения проблемы:

1) производственный аспект. Эффективность совокупного, или коллективного, человеческого труда в современных условиях определяется эффективностью его управления, а не формой собственности, в которой этот труд применяется, – частной или государственной. Данное обстоятельство усиливается по той причине, что в нынешнюю эпоху собственность на подавляющее большинство средств производства сосредоточена в акционерных обществах (или подобных им формах объединения частных капиталов). В результате имеет место отделение процесса функционирования капитала от его непосредственных собственников. Иначе говоря, совокупным общественным капиталом управляют не его частные владельцы, а профессиональные управляющие (менеджеры), которые делают это в общем случае намного лучше, эффективнее, чем сами собственники, в силу своего профессионализма. Профессиональный управляющий может одинаково эффективно управлять как государственной собственностью, так и совокупностью частных капиталов. Поэтому с точки зрения объективного процесса управления самим процессом производства его эффективность не зависит от формы собственности;

2) экономический аспект. На практике в среднем имеет место экономически более эффективное управление частными капиталами, чем государственной собственностью, что, собственно, и является основой утверждения о более высокой эффективности частной собственности по сравнению с государственной. Объяснение этому парадоксу коренится в самой сущности функционирования капитала, т. е. в его цели – максимизации прибыли на капитал любой ценой и любыми способами.

Частная собственность в экономическом смысле априори эффективнее государственной по своей природе, поскольку единственная цель капитала – это максимизация прибыли. У государства же нет такой цели. Государственная собственность нацелена на выполнение государством своих функций, в составе которых нет в качестве самой главной получения прибыли на вложенный капитал. Иначе говоря, объективное различие в сравнительной эффективности государственной и частной собственности состоит в том, что речь идет о разной эффективности. Критерием эффективности частной собственности является прибыль на капитал, критерием эффективности государственной собственности – достижение управленческих целей государства. Получается, что, сравнивая эффективность управления этими видами собственности, государственной собственности приписывается несвойственный ей критерий эффективности – прибыльность, к достижению которого никто и не стремится, в то время как все частные собственники стремятся только к такой эффективности.

Следовательно, в экономическом смысле эффективность управления государственной собственностью и эффективность управления частной собственностью просто несравнимы. Существующее на практике их сравнение заранее обречено на вывод о более низкой эффективности государственной собственности, ибо у последней просто нет цели максимизации прибыли. Это то же самое, как если бы сравнивали эффективность управления материальными благами в домашнем хозяйстве и в малом бизнесе. Но из этого не делается вывод о том, что необходимо все домашние хозяйства перевести в форму малого бизнеса.

Государственная собственность всегда будет намного менее эффективной, чем частная, поскольку у государства сосредоточиваются в основном малорентабельные и убыточные отрасли и предприятия экономики, которые жизненно необходимы обществу, но которые в силу их малого уровня доходности не представляют интереса для вложений частного капитала.

Поскольку целью управления частной собственностью является максимизация прибыли, постольку экономическая эффективность управления государственной собственностью будет всегда ниже, чем экономическая эффективность частной собственности, ибо прибыль не есть цель государства, которой должны быть подчинены все его действия и решения.

Однако если бы в качестве цели управления какой-то государственной собственностью была поставлена прибыльность, то, скорее всего, такого рода государственное производство оказалось бы намного эффективнее любого частного производства, ибо в этом случае вся сила государственной власти могла бы быть направлена на осуществление данной цели;

3) правовой аспект. Если сравнить управленческую деятельность государственного менеджера и менеджера, управляющего частными капиталами, то становится очевидным, что второй гораздо более свободен в выборе методов и средств достижения поставленных целей. Деятельность государственного управляющего, естественно, подчинена государственным законам, правилам, нормам; кроме того, он должен учитывать соответствующие общепринятые нормы поведения и действия в данном обществе. Нарушения всего этого возможно только в основном для достижения каких-то личных целей управляющего, но только не в качестве целей, поставленных перед данным государственным предприятием или органом управления государственным имуществом.

Совсем иная ситуации имеет место при управлении частными капиталами. Конечно, формально здесь также должны соблюдаться те же законы и нормы. Однако очевидно, что максимизация прибыли как объективная экономическая цель внутренне никак не связана с какими-то юридическими или моральными ограничениями, что является неотъемлемой чертой процесса управления государственной собственностью. Как неоднократно указывалось в трудах экономистов на протяжении столетий (и практика постоянно подтверждает это своими примерами), если приходится выбирать между необходимостью соблюдения закона и возможностью увеличить прибыль, то обычно выбирается последнее. Примером является бесконечная борьба общества с производством и сбытом наркотиков, незаконным оборотом оружия и т. п. В условиях капиталистического хозяйства не существует таких внеэкономических сил, которые могли бы противостоять силе денег, силе капитала. Капитал есть сила, одолеть которую можно, только ликвидировав сам капитал.

Наиболее распространенное нарушение – неуплата налогов государству в тех или иных формах. Пожалуй, не найти в мире такого частного предприятия (от акционерного общества до небольшого частного ресторанчика), которое когда-то не уклонилось или не пыталось уклониться от уплаты налогов. Уклонение от налогов – один из наиболее распространенных способов увеличения прибыльности, т. е. экономической эффективности частных предприятий. Даже если по прошествии какого-то времени налоговые органы и выявляют соответствующие нарушения и даже налагают штрафы, с точки зрения сравнения эффективности государственной и частной собственности это уже не имеет никакого значения, поскольку невозможно задним числом что-либо скорректировать, а тем более, например, изменить имевшиеся ранее на рынке цены на акции;

4) нравственный аспект. К другим возможным путям повышения прибыльности частных предприятий по сравнению с государственной собственностью относятся способы, которые не столько связаны с нарушением юридических законов, сколько имеют аморальный характер:

• невыделение экологических расходов или экономия на них, на защите окружающей среды;

• экономия на мерах по безопасности труда работников;

• занижение оплаты труда путем использования труда граждан других стран на условиях, не соответствующих сложившемуся в данной стране уровню;

• выпуск недоброкачественной продукции, снижение качества продукции, выпуск продукции, которая может оказаться вредной для здоровья населения в будущем (непроверенное использование достижений генетики и т. п.);

• нечестное ведение дел с партнерами, обман покупателей;

• подкуп должностных государственных лиц и т. п.

Таких аморальных путей повышения прибыльности частной компании бесконечное множество, и все они в той или иной степени используются в зависимости от специфики предприятия и особенностей окружающей его действительности. Но все эти пути, по крайней мере теоретически, неприменимы при управлении государственной собственностью, поскольку у нее нет цели обеспечения прибыльности любой ценой и любым способом. Конечно, и у государственного предприятия могут быть проблемы с окружающей средой и т. п., но они объясняются не стремлением менеджмента повысить прибыльность, а отсутствием достаточного финансирования со стороны государства, непрофессионализмом персонала и т. п. Они не является рычагами, которые сознательно используются государством для повышения прибыльности;

5) идеологический аспект. Никто не сможет доказать, что производство военной техники с оплатой ее из государственного бюджета эффективнее на частной основе, чем на государственной основе, так как в этом случае отсутствует сам рыночный механизм установления цены на товар (государство – единственный покупатель). На частной основе в военном бизнесе можно заработать больше прибыли, но за счет прямого или чаще всего скрытого завышения цен на продаваемую государству продукцию, или за счет покупки государством некачественной техники, или за счет продажи военной техники третьим лицам, которая, как следует из имеющихся публикаций и разоблачений, сплошь и рядом носит полулегальный или вообще нелегальный характер (хотя юридически всегда контролируется государством), и т. п. Разговоры о неэффективности государственного управления появляются прежде всего в том случае, когда соответствующие частные лица видят, что на частной основе они лично будут иметь больше прибыли, но это не значит, что соответствующее предприятие (производство) будет более эффективным, т. е. лучше работать. Оно будет больше приносить прибыли его владельцам, но не лучше работать, например с точки зрения производительности труда его работников в натуральном выражении.

Иначе говоря, данный аспект проблемы состоит в том, что в тех случаях, когда требуется оправдать частный характер собственности, обязательно прибегают к идеологической обработке общественного мнению с целью обоснования того, что функционирование государственной собственности заведомо будет менее эффективно, чем на частной основе.

На самом деле более высокая экономическая эффективность частной собственности по сравнению с государственной связана не с какими-то объективными основами в различиях управления, а с имеющимися у частных собственников более широких возможностей для принятия управленческих решений, которые могут идти вразрез с действующими в данном обществе нормами и правилами. Профессиональному управленцу при прочих равных условиях совершенно безразлично, является ли управляемая им собственность частной или государственной. Однако в самом широком, т. е. идейном, плане это имеет ключевое значение, если речь идет о свободе его управленческих действий, нацеленных на повышение прибыльности (рис. 18).

В отличие от частной государственная собственность на землю не ведет в полной мере к развитию земельной ренты во всех ее видах и проявлениях, а потому не является фактором роста цен и т. п.

В указанном смысле можно сказать, что политический эффект (результат) от управления портфелем государственной собственности есть самый главный ее эффект.

Эффективность управления государственной собственностью должна рассматриваться с двух противоположных сторон – как:

• общественная (политическая) эффективность – степень достижения поставленных целей;

• ресурсная эффективность – сопоставление результатов и всевозможных видов затрат на них (рис. 15).

Рис. 15. Две стороны эффективности управления портфелем государственной собственности

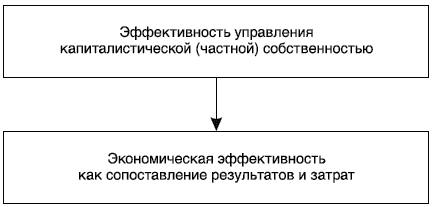

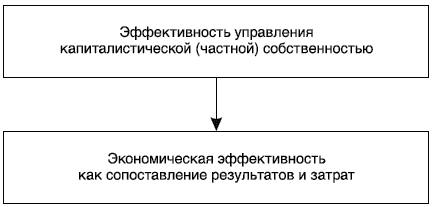

Именно своим двойственным характером она принципиально отличается от частной собственности, для которой сопоставление затрат и результатов, или прибыльность, и есть главная цель (рис. 16).

Рис. 16. Эффективность управления частной (капиталистической) собственностью

Общественная (политическая) эффективность управления государственной собственностью представляет собой степень достижения поставленных политических целей безотносительно к тому какие ресурсы потребовались для этого государственной власти.Ресурсная эффективность управления государственной собственностью есть соотношение достигнутых результатов от управления собственностью с потребными для этого ресурсами (затратами) всех видов в натуральном и денежном выражении. Экономическая эффективность есть лишь частный случай ресурсной эффективности, ибо она определяется лишь в денежном выражении. Ресурсная эффективность есть эффективность формирования и владения собственностью, а не использования ее в качестве государственного инструмента управления общественными отношениями.

Ресурсная эффективность управления государственной собственностью есть такая его политическая эффективность, политические результаты которой полностью оправдывают те затраты, которые потребовались для их достижения. Ресурсная эффективность в данном случае есть соотнесенность политических результатов управления государственной собственностью с соответствующими хозяйственными затратами государства.

Общественная (политическая) эффективность управления, хотя и есть самый главный вид эффективности управления государственной собственностью, однако в конечном счете зависит и от ресурсной эффективности управления. В то же время политическая эффективность – необходимая основа для увеличения ресурсной эффективности функционирования государственной собственности.

Эффективность государственного управления как мера воплощения его целей. В современных условиях государственное управление собственностью – тоже одна из форм отделения собственности на капитал от процесса профессионального управления им. Однако в отличие от аналогичного процесса в форме, например, акционерного общества государственное управление имеет целью не максимизацию прибыли, а достижение соответствующих политических целей, которые обычно принято разделять на собственно политические, экономические, социальные и другие цели в зависимости от конкретного характера объектов управления.

Например, к экономическим целям государственного вмешательства в экономику относятся:

• обеспечение определенных темпов роста национальной экономики;

• стабилизация или снижение уровня безработицы;

• повышение уровня доходов широких слоев населения;

• недопущение монополизации производства и устранения конкуренции на рынке;

• помощь национальным компаниям в выходе на мировой рынок;

• контроль за деятельностью иностранного капитала на национальном рынке, за соблюдением им национальных интересов и т. п. и т. д. (рис. 17).

Рис. 17. Важнейшие цели государственного вмешательства в экономику

Однако управление государственной собственностью имеет отношение не только к собственно экономическим целям государства, но и ко всем остальным, поскольку никакая цель государства не может быть реализована без соответствующего материального обеспечения.Государство есть орган управления, а потому правильно говорить об эффективности управления государственной собственностью, но не об эффективности государственной собственности вообще. Если государство не может (не желает) управлять своей собственностью, то последняя должна быть приватизирована независимо от ее экономической эффективности (другое дело, что бесприбыльную собственность могут и не купить, ее совсем нелегко приватизировать).

Для частной собственности главное – это получение средней прибыли на капитал. Если рыночные условия не обеспечивают этого, то такая собственность рано или поздно окажется в собственности государства, так как частный капитал уйдет из данной отрасли. Если же государство по каким-либо причинам не желает этого, то оно должно обеспечить получение требуемой нормы прибыли частным владельцам функционирующего капитала, а сделать это можно различными способами:

• занижением тарифов на энергию и транспорт, если данные отрасли находятся в собственности государства;

• снижением или освобождением прибыли от налогов;

• финансированием части затрат данных отраслей, например, на научно-исследовательские работы и другие крупные статьи расходов предприятий;

• выплатой дотаций и субсидий, в результате чего суммарный доход предприятий вырастает до требуемого уровня, и т. д.

Часто государство вынуждено национализировать частную собственность, когда оно не в состоянии обеспечить ей получение средней прибыли на капитал иными способами. В этом случае эффективность управления государственной собственности будет состоять просто в том, что она функционирует на пользу общества, ибо в противном случае жизнь общества может сильно осложниться. Эффективность здесь проявляется в нормальном функционировании данного государства, всех его граждан и организаций.

В некоторых случаях несоответствие результатов государственного управления поставленным целям коренится не только в правильности постановки самих этих целей, но и в характере самого процесса государственного управления. Посредственное управление опасно не только само по себе как недостаточно эффективное, но и тем, что убеждает многих граждан государства и вообще окружающий мир в своей «правоте и эффективности», и тем самым существующий государственный аппарат обеспечивает себе длительное существование. Такого рода долговечность посредственности неизбежно ведет к замедлению и прекращению общественного и экономического развития страны.

Расхожее мнение состоит в том, что наличие обособленной, или частной, собственности является наилучшим стимулом к эффективному управлению ее объектами, поскольку собственник больше всех заинтересован в сохранении и приумножении своей собственности.

На это можно заметить следующее. Во-первых, государство является такими же собственником, как и любое частное лицо, а потому по логике оно точно также заинтересовано в сохранении и эффективном ее использовании ничуть не меньше, чем какой-либо другой собственник. Следовательно, тот или иной уровень эффективности государственной собственности никак не связан с самой ее государственной принадлежностью. Эффективность управления собственностью связана не с формой собственности, а с ее управлением.

Во-вторых, из практики известно, что совсем не обязательно быть собственником имущества, чтобы им эффективно управлять. Профессиональный управляющий, менеджер в общем случае действует всегда эффективнее любого собственника, если последний не является профессионалом в данной сфере управления.

В-третьих, собственники точно так же разоряются и теряют свою собственность в результате неверно принятых управленческих решений, как и другие люди или организации.

В-четвертых, эффективность управления собственностью (капиталом) есть производная как от субъективных решений собственника или управленца, так и от объективных условий рынка. Высший собственник в обществе частных производителей – рынок. В конечном счете именно рынком определяется эффективность управления той или иной собственностью того или иного частного собственника и государства как собственника. Субъективно каждый собственник стремится к наибольшей эффективности (прибыльности) своего капитала, но в качестве обособленного лица (собственника или по его поручению – управляющего) он постоянно входит в противоречие со многими другими участниками рынка. Равнодействующая столкновений этих частных интересов никому заранее не известна и проявляется как стихийная и непредсказуемая власть рынка, которая в каждый момент времени делает одних собственников более эффективными, других – менее эффективными, а третьих – и вовсе неэффективными. В следующий момент времени ситуация уже меняется в большей или меньшей степени и т. д. до бесконечности. Результатом является разорение одних собственников и обогащение других. Последнее трактуется как эффективное управление, а потери, естественно, рассматриваются как неэффективное управление, поскольку и то и другое внешне есть результаты субъективных действий (или бездействия) отдельных собственников капиталов, а их объективные корни остаются неизвестными и непонятными любому частному собственнику.

Другое расхожее субъективное представление состоит в том, что противоположностью частной собственности является бесхозяйственность и безответственность в сфере государственной собственности. Собственник есть лицо, отвечающее за свою собственность и потому рачительно ее использующее, а государственный служащий как несобственник имущества не дорожит его сохранностью и т. п.

Однако и здесь следует разделять субъективную и объективную стороны управления собственностью. На самом деле антиподом частной собственности является не бесхозяйственность, а общественная собственность. Бесхозяйственность есть антипод управлению, т. е. упорядоченным действиям с собственностью как имуществом. Бесхозяйственность – это не принадлежность вещи, а несоответствующее ее назначению использование (или неиспользование).

Упорядоченное (хозяйственное) или бесхозяйственное отношение к вещи (капиталу), конечно, связано с ее принадлежностью, или собственностью, но не вытекает из природы последней. Бесхозяйственность (беспорядок) может быть и у собственника, и даже в квартире, если ее обитатели привыкли к беспорядку и не замечают его. Упорядоченное управление собственностью, конечно, позволяет выжить на рынке и достичь там соответствующих результатов, а бесхозяйственность заведомо ничего не гарантирует. В конечном счете несобственник имущества всегда будет обращаться с ним так, как это определит его собственник. Для этого и существуют меры поощрения и принуждения.

Бесхозяйственность в конечном счете есть не отрицательная черта лица, которое плохо управляет (использует, применяет и т. п.) данным ему имуществом из-за отсутствия собственности на него, а отрицательная черта самого собственника данного имущества, который не может в силу каких-то личных или внешних обстоятельств наладить нормальное использование своей собственности или в более широком смысле – наладить процесс управления ею.

В этом смысле государство – плохой собственник, потому что оно не хочет (хотя внешне и очень желает) наладить эффективное управление собственностью. Этому сильно помогает то обстоятельство, что государство – абстракция, а не конкретное лицо (человек), но все же государственные руководители и служащие всегда есть конкретные лица, от которых зависит эффективность государственного управления.

Подобно тому, как не все могут управлять государством, так как все не могут быть заняты в органах государственного управления (кто-то должен и трудиться) и так как далеко не все могут быть управленцами (ибо это есть особого рода профессиональная деятельность, к которой надо иметь призвание), далеко не все могут управлять и государственной собственностью как специфической сферой государственного управления. Этому процессу следует обучать, причем на несколько иных основах, чем когда речь идет об управлении частной собственностью, ибо, как уже говорилось, первичным и здесь являются политические, а не рыночные мотивы.

Отдельный аспект проблемы – если бесхозяйственность по отношению к государственной собственности есть результат сознательного «развала» системы управления ею в чьих-то частных целях.

Очень часто делается сравнение эффективности функционирования государственной и частной собственности, в результате которого легко доказывается более высокая эффективность второй, ибо речь идет всегда о сравнении экономических аспектов, т. е. в конечном счете уровней прибыльности, которая вообще не характерна для государственной собственности.

Но даже если сделать чисто теоретический анализ процесса производства одних и тех же товаров (услуг) на базе государственной и частной собственности и только по критерию прибыльности, то преимущественная эффективность частного производства все равно не становится совершено очевидной. Для такого анализа выделим следующие аспекты рассмотрения проблемы:

1) производственный аспект. Эффективность совокупного, или коллективного, человеческого труда в современных условиях определяется эффективностью его управления, а не формой собственности, в которой этот труд применяется, – частной или государственной. Данное обстоятельство усиливается по той причине, что в нынешнюю эпоху собственность на подавляющее большинство средств производства сосредоточена в акционерных обществах (или подобных им формах объединения частных капиталов). В результате имеет место отделение процесса функционирования капитала от его непосредственных собственников. Иначе говоря, совокупным общественным капиталом управляют не его частные владельцы, а профессиональные управляющие (менеджеры), которые делают это в общем случае намного лучше, эффективнее, чем сами собственники, в силу своего профессионализма. Профессиональный управляющий может одинаково эффективно управлять как государственной собственностью, так и совокупностью частных капиталов. Поэтому с точки зрения объективного процесса управления самим процессом производства его эффективность не зависит от формы собственности;

2) экономический аспект. На практике в среднем имеет место экономически более эффективное управление частными капиталами, чем государственной собственностью, что, собственно, и является основой утверждения о более высокой эффективности частной собственности по сравнению с государственной. Объяснение этому парадоксу коренится в самой сущности функционирования капитала, т. е. в его цели – максимизации прибыли на капитал любой ценой и любыми способами.

Частная собственность в экономическом смысле априори эффективнее государственной по своей природе, поскольку единственная цель капитала – это максимизация прибыли. У государства же нет такой цели. Государственная собственность нацелена на выполнение государством своих функций, в составе которых нет в качестве самой главной получения прибыли на вложенный капитал. Иначе говоря, объективное различие в сравнительной эффективности государственной и частной собственности состоит в том, что речь идет о разной эффективности. Критерием эффективности частной собственности является прибыль на капитал, критерием эффективности государственной собственности – достижение управленческих целей государства. Получается, что, сравнивая эффективность управления этими видами собственности, государственной собственности приписывается несвойственный ей критерий эффективности – прибыльность, к достижению которого никто и не стремится, в то время как все частные собственники стремятся только к такой эффективности.

Следовательно, в экономическом смысле эффективность управления государственной собственностью и эффективность управления частной собственностью просто несравнимы. Существующее на практике их сравнение заранее обречено на вывод о более низкой эффективности государственной собственности, ибо у последней просто нет цели максимизации прибыли. Это то же самое, как если бы сравнивали эффективность управления материальными благами в домашнем хозяйстве и в малом бизнесе. Но из этого не делается вывод о том, что необходимо все домашние хозяйства перевести в форму малого бизнеса.

Государственная собственность всегда будет намного менее эффективной, чем частная, поскольку у государства сосредоточиваются в основном малорентабельные и убыточные отрасли и предприятия экономики, которые жизненно необходимы обществу, но которые в силу их малого уровня доходности не представляют интереса для вложений частного капитала.

Поскольку целью управления частной собственностью является максимизация прибыли, постольку экономическая эффективность управления государственной собственностью будет всегда ниже, чем экономическая эффективность частной собственности, ибо прибыль не есть цель государства, которой должны быть подчинены все его действия и решения.

Однако если бы в качестве цели управления какой-то государственной собственностью была поставлена прибыльность, то, скорее всего, такого рода государственное производство оказалось бы намного эффективнее любого частного производства, ибо в этом случае вся сила государственной власти могла бы быть направлена на осуществление данной цели;

3) правовой аспект. Если сравнить управленческую деятельность государственного менеджера и менеджера, управляющего частными капиталами, то становится очевидным, что второй гораздо более свободен в выборе методов и средств достижения поставленных целей. Деятельность государственного управляющего, естественно, подчинена государственным законам, правилам, нормам; кроме того, он должен учитывать соответствующие общепринятые нормы поведения и действия в данном обществе. Нарушения всего этого возможно только в основном для достижения каких-то личных целей управляющего, но только не в качестве целей, поставленных перед данным государственным предприятием или органом управления государственным имуществом.

Совсем иная ситуации имеет место при управлении частными капиталами. Конечно, формально здесь также должны соблюдаться те же законы и нормы. Однако очевидно, что максимизация прибыли как объективная экономическая цель внутренне никак не связана с какими-то юридическими или моральными ограничениями, что является неотъемлемой чертой процесса управления государственной собственностью. Как неоднократно указывалось в трудах экономистов на протяжении столетий (и практика постоянно подтверждает это своими примерами), если приходится выбирать между необходимостью соблюдения закона и возможностью увеличить прибыль, то обычно выбирается последнее. Примером является бесконечная борьба общества с производством и сбытом наркотиков, незаконным оборотом оружия и т. п. В условиях капиталистического хозяйства не существует таких внеэкономических сил, которые могли бы противостоять силе денег, силе капитала. Капитал есть сила, одолеть которую можно, только ликвидировав сам капитал.

Наиболее распространенное нарушение – неуплата налогов государству в тех или иных формах. Пожалуй, не найти в мире такого частного предприятия (от акционерного общества до небольшого частного ресторанчика), которое когда-то не уклонилось или не пыталось уклониться от уплаты налогов. Уклонение от налогов – один из наиболее распространенных способов увеличения прибыльности, т. е. экономической эффективности частных предприятий. Даже если по прошествии какого-то времени налоговые органы и выявляют соответствующие нарушения и даже налагают штрафы, с точки зрения сравнения эффективности государственной и частной собственности это уже не имеет никакого значения, поскольку невозможно задним числом что-либо скорректировать, а тем более, например, изменить имевшиеся ранее на рынке цены на акции;

4) нравственный аспект. К другим возможным путям повышения прибыльности частных предприятий по сравнению с государственной собственностью относятся способы, которые не столько связаны с нарушением юридических законов, сколько имеют аморальный характер:

• невыделение экологических расходов или экономия на них, на защите окружающей среды;

• экономия на мерах по безопасности труда работников;

• занижение оплаты труда путем использования труда граждан других стран на условиях, не соответствующих сложившемуся в данной стране уровню;

• выпуск недоброкачественной продукции, снижение качества продукции, выпуск продукции, которая может оказаться вредной для здоровья населения в будущем (непроверенное использование достижений генетики и т. п.);

• нечестное ведение дел с партнерами, обман покупателей;

• подкуп должностных государственных лиц и т. п.

Таких аморальных путей повышения прибыльности частной компании бесконечное множество, и все они в той или иной степени используются в зависимости от специфики предприятия и особенностей окружающей его действительности. Но все эти пути, по крайней мере теоретически, неприменимы при управлении государственной собственностью, поскольку у нее нет цели обеспечения прибыльности любой ценой и любым способом. Конечно, и у государственного предприятия могут быть проблемы с окружающей средой и т. п., но они объясняются не стремлением менеджмента повысить прибыльность, а отсутствием достаточного финансирования со стороны государства, непрофессионализмом персонала и т. п. Они не является рычагами, которые сознательно используются государством для повышения прибыльности;

5) идеологический аспект. Никто не сможет доказать, что производство военной техники с оплатой ее из государственного бюджета эффективнее на частной основе, чем на государственной основе, так как в этом случае отсутствует сам рыночный механизм установления цены на товар (государство – единственный покупатель). На частной основе в военном бизнесе можно заработать больше прибыли, но за счет прямого или чаще всего скрытого завышения цен на продаваемую государству продукцию, или за счет покупки государством некачественной техники, или за счет продажи военной техники третьим лицам, которая, как следует из имеющихся публикаций и разоблачений, сплошь и рядом носит полулегальный или вообще нелегальный характер (хотя юридически всегда контролируется государством), и т. п. Разговоры о неэффективности государственного управления появляются прежде всего в том случае, когда соответствующие частные лица видят, что на частной основе они лично будут иметь больше прибыли, но это не значит, что соответствующее предприятие (производство) будет более эффективным, т. е. лучше работать. Оно будет больше приносить прибыли его владельцам, но не лучше работать, например с точки зрения производительности труда его работников в натуральном выражении.

Иначе говоря, данный аспект проблемы состоит в том, что в тех случаях, когда требуется оправдать частный характер собственности, обязательно прибегают к идеологической обработке общественного мнению с целью обоснования того, что функционирование государственной собственности заведомо будет менее эффективно, чем на частной основе.

На самом деле более высокая экономическая эффективность частной собственности по сравнению с государственной связана не с какими-то объективными основами в различиях управления, а с имеющимися у частных собственников более широких возможностей для принятия управленческих решений, которые могут идти вразрез с действующими в данном обществе нормами и правилами. Профессиональному управленцу при прочих равных условиях совершенно безразлично, является ли управляемая им собственность частной или государственной. Однако в самом широком, т. е. идейном, плане это имеет ключевое значение, если речь идет о свободе его управленческих действий, нацеленных на повышение прибыльности (рис. 18).

Рис. 18. Стороны сравнительной эффективности государственной и частной собственности

Важное значение имеет вопрос об эффективности государственной и частной собственности на землю и природные ресурсы. Частная собственность на землю и природные ресурсы означает наличие земельной ренты в пользу собственника.В отличие от частной государственная собственность на землю не ведет в полной мере к развитию земельной ренты во всех ее видах и проявлениях, а потому не является фактором роста цен и т. п.