Страница:

Грохнул выстрел.

Бобр подпрыгнул, кубарем скатился в воду и, лихорадочно загребая всеми четырьмя лапами, нырнул, торопясь укрыться в густых подводных зарослях, тянувшихся вдоль берега протоки.

Бобру повезло – не повезло человеку, выслеживавшему бобра.

Индеец упал ничком, лицом в воду; из его простреленной головы вытекала кровь, расплываясь в текучих водяных струях клубящимся облачком.

Из кустов выскочили двое других индейцев. Они выглядели хищно: волосы на их бритых головах были собраны в скреплённый жиром высокий гребень, тянувшийся от лба до затылка, что говорило об их принадлежности к племени мохоков – к одному из пяти племён союза ирокезов. В руках у ирокезов были ружья, и ствол одного ружья ещё дымился.

– Хороший выстрел, брат мой Оскаленный Лис, – сказал один из них.

– Гурон, – сказал второй, перевернув убитого лицом вверх, вытащил нож, быстрым движением обвёл лезвием голову застреленного индейца – железные ножи бледнолицых режут куда лучше кремнёвых – и сдёрнул скальп. Лук и стрелы убитого гурона воина-мохока не заинтересовали – он небрежно отодвинул их носком мокасина, – и оба ирокеза бесшумно исчезли в лесу: так же стремительно, как и появились.

В стране лесов трещали выстрелы и свистели пули – на всем северо-западе Северной Америки шли «бобровые войны», людей в которых гибло немногим меньше, чем бобров. Европа хотела мехов, и торговцы – французы, англичане, шведы, голландцы – сколачивали компании и шли на риск, чтобы сорвать заветный куш. Шкурки бобров добывали индейцы, однако земли племён, готовых торговать с кем угодно, неумолимо сокращались: грозные ирокезы, до зубов вооружённые французами Канады, подминали под себя соседей. И тогда голландцы – по примеру англичан, вооружавших наррангасетов, и шведов, снабдивших ружьями саскуеханнок, – стали продавать мушкеты алгонкинам, чтобы те хоть как-то смогли сдержать напор Лиги Пяти и сохранить свои бобровые охотничьи угодья. Огнестрельное оружие расползалось по стране лесов, собирая щедрую дань жизнями – в основном жизнями индейцев: пока ещё.

Глэйдэйнохче, седой как лунь, медленно встал с мягкой медвежьей шкуры, вытащил из-за пояса томагавк, переделанный из французского абордажного топора, и с неожиданной силой всадил его в раскрашенный деревянный столб.

– Война! – хрипло выкрикнул старый сашем. – Смерть инглизам!

«Странно, – думал Джон Мэсон, бывший лейтенант армии короля Англии, а ныне капитан милиции Коннектикута, рассматривая беженцев из Массачусетса. – Какие индейцы? Кто они, откуда взялись? Пекотов мы вроде перебили – неделю гоняли по лесам тех, кто избежал резни на Колдовской реке».

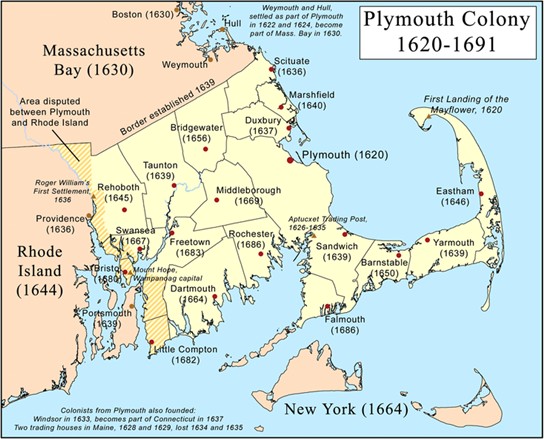

От беженцев ничего толком узнать не удалось – они были перепуганы, на их усталых и закопчённых лицах лежала печать ужаса. «Это какие-то лесные дьяволы, – говорили они, – нападают неожиданно, режут всех без разбора и пропадают, прежде чем успеешь зарядить ружьё». Все фермы поселенцев-англичан к северу и к западу от Плимутской колонии, в Род-Айленде, Коннектикуте и Массачусетсе, были сожжены – со стен форта видны были далёкие столбы дыма, поднимавшиеся над лесами.

Кое-что сумел объяснить завзятый авантюрист Джон Андерхилл, капитан милиции Род-Айленда, на пару с Мэсоном уничтожавший деревню пекотов.

– Судя по всему, это мохоки, – угрюмо сказал он, поправив на плече мушкет, – их петушиные гребни ни с чем не перепутаешь. Да и манера боя… – он махнул рукой. – Гореть мне в аду, если это не они. Не пойму только, какого чёрта? Земли ирокезов далеко на западе!

«Ну, в аду мы с тобой будем гореть на пару, – подумал Мэсон, – много у нас грехов, а вот почему и зачем пришли ирокезы – это мы скоро узнаем».

Зачем явились «римляне лесов», действительно скоро выяснилось. К двум капитанам подошёл Ункас, вождь магиканов и союзник англичан.

– Мы уходим, – заявил он без обиняков.

– Почему, краснокожий? – спросил Мэсон, опустив традиционное «брат».

– Потому что ирокезы, – лаконично ответил индеец.

Неудовлетворённые его кратким отвётом, два Джона учинили магикану нечто вроде перекрёстного допроса, и общая картина события стала для них более-менее ясной.

– Значит, пекоты были данниками ирокезов, – произнёс Андерхилл.

– И сюзерен пришёл на помощь своему вассалу, – подытожил Мэсон.

Тем не менее капитаны, сорокалетние мужчины, всякого повидавшие в своей жизни, были далеки от того, чтобы предаваться унынию: сказывалось их англосаксонское презрение к «дикарям». Форт Касл, построенный на стыке новорождённых провинций Новой Англии, прикрывал Плимутскую колонию – зародыш пуританских поселений в Северной Америке. В форту скопилось несколько сотен хорошо вооружённых людей, имелись четыре пушки, и два Джона не без оснований полагали, что его бревенчатые стены будут не по зубам неистовым «римлянам лесов».

Плимутская колония

Ночь прошла спокойно, и наступивший день не принёс ничего нового – в окрестных лесах не было заметно никакого подозрительного шевеления. Поселенцы изнывали, стоя у бойниц, и только окрики капитанов поддерживали среди них какое-то подобие дисциплины. Ближе к вечеру Мэсон решил отправить разведку из добровольцев-охотников, но выполнить своё намерение он не успел.

Воздух разорвал воинственный клич, и сотни индейцев-ирокезов высыпали из леса. Они были отлично вооружены – по брёвнам палисада часто защёлкали пули, высекая щепки, и кряжистый поселенец, стоявший рядом с Андерхиллом, охнул, выронил ружьё и повалился на помост, тянувшийся вдоль стен по всему внутреннему периметру.

Англичане не дрогнули: стены форта густо раскрасились клубами порохового дыма ответных ружейных выстрелов, громыхнула пушка, и чугунное ядро взрыло землю в самой гуще нападавших. Атака индейцев захлебнулась в считанные минуты – ирокезы отступили.

– На вылазку! – скомандовал капитан Мэсон.

Однако вылазка окончилась неудачей. Около сотни поселенцев у опушки леса попали под обстрел засевших там индейцев и, потеряв несколько человек, тоже отступили. Мэсон был ранен в руку, у Андерхилла пулей пробило шляпу. Обстрел леса из орудий ощутимых результатов не принёс, хотя стрельба с опушки прекратилась – ирокезы отошли в чащу. Кое-кто из горячих голов хотел ринуться за ними в погоню, но Андерхилл остудил их пыл.

– Вам что, надоело носить свои скальпы? Ловить этих дьяволов в лесу, да ещё ночью, – Джон показал на темнеющее небо, – это занятие для самоубийц!

Англичане вернулись за стены форта.

Бой кончился вничью.

Непосредственная угроза Плимутской колонии миновала, однако Мэсон был мрачен.

– Ирокезы не испугались, – сказал он капитану милиции Род-Айленда, морщась от боли в раненой руке, – они просто правильно оценили обстановку. Они хорошие воины, друг мой Джон, и у них у всех, насколько я успел заметить, были хорошие ружья. Ирокезы унесли с собой своих убитых и раненых, но на поле боя мы нашли вот этот мушкет. – И с этими словами он протянул соратнику трофей.

– Французский мушкет, – отметил Андерхилл, осмотрев ружьё.

– Не просто французский, и не просто мушкет, – уточнил бывший офицер английской армии, – а новейший французский мушкет. Кремнёвый – эта военная новинка только-только поступила на вооружение лучших европейских армий, а ею уже владеют местные дикари! И мы, и голландцы, и шведы – мы продаём индейцам старые фитильные мушкеты, а французы оказались щедрее. Кремнёвый мушкет гораздо надежнее и удобнее, особенно в лесу, – о чём это говорит, Джон?

– Это говорит только о том, – задумчиво произнёс Андерхилл, – что мы ещё будем иметь с ирокезами большие неприятности. Очень большие, Джон…

В ответ капитан милиции Коннектикута лишь витиевато выругался.

В покоях дворца Пале-Кардиналь в Париже витал запах смерти.

Людовик XIII, стоя возле постели Ришелье, смотрел на него сверху вниз.

– Вот мы и прощаемся, – еле слышно произнёс кардинал. – Покидая ваше величество, я утешаю себя тем, что оставляю ваше королевство на высшей ступени славы и небывалого влияния, к чему я приложил все свои силы. Я смирил гордыню дворянства и вырвал с корнем гугенотскую заразу, упорядочил законы и учредил академию, отражал врагов и строил флот для защиты интересов Франции в отдалённых землях. И всё это – ради вас, ваше величество, и ради величия Франции. Единственно, о чем я осмеливаюсь просить вас, ваше величество, за мои труды и мою службу, это продолжать удостаивать вашим покровительством и вашим благоволением моих племянников и родных. А я дам им своё благословение лишь при условии, что они никогда не нарушат своей верности и послушания и будут преданы вам до конца.

Голос умирающего пресёкся, но Ришелье собрался с силами и заговорил снова:

– Своим единственным преемником я вижу кардинала Мазарини. Он иностранец, но будет служить вам и Франции лучше многих французов. И ещё, ваше величество: будущее Франции – на морях. И за морями – в Новой Франции. И заставьте хозяев денег служить вам, ваше величество. Запомните это… и передайте… вашему сыну…

Кардинал закрыл глаза. По его лицу медленно растекалась восковая бледность.

Король повернулся и вышел. Он ещё не знал, что переживёт своего первого министра всего на полгода.

19 мая 1643 года в битве при Рокруа армия принца Конде нанесла сокрушительное поражение испанцам. Испания потеряла элитные полки ветеранов, а вместе с ними – славу своей пехоты, считавшейся доселе непобедимой. Эта битва стала концом эпохи испанского доминирования в Европе.

Ришелье совсем немного не дожил до триумфа французского оружия на суше.

Но кроме суши, было ещё и море.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ГОРЯЧИЕ МОРЯ

Бобр подпрыгнул, кубарем скатился в воду и, лихорадочно загребая всеми четырьмя лапами, нырнул, торопясь укрыться в густых подводных зарослях, тянувшихся вдоль берега протоки.

Бобру повезло – не повезло человеку, выслеживавшему бобра.

Индеец упал ничком, лицом в воду; из его простреленной головы вытекала кровь, расплываясь в текучих водяных струях клубящимся облачком.

Из кустов выскочили двое других индейцев. Они выглядели хищно: волосы на их бритых головах были собраны в скреплённый жиром высокий гребень, тянувшийся от лба до затылка, что говорило об их принадлежности к племени мохоков – к одному из пяти племён союза ирокезов. В руках у ирокезов были ружья, и ствол одного ружья ещё дымился.

– Хороший выстрел, брат мой Оскаленный Лис, – сказал один из них.

– Гурон, – сказал второй, перевернув убитого лицом вверх, вытащил нож, быстрым движением обвёл лезвием голову застреленного индейца – железные ножи бледнолицых режут куда лучше кремнёвых – и сдёрнул скальп. Лук и стрелы убитого гурона воина-мохока не заинтересовали – он небрежно отодвинул их носком мокасина, – и оба ирокеза бесшумно исчезли в лесу: так же стремительно, как и появились.

В стране лесов трещали выстрелы и свистели пули – на всем северо-западе Северной Америки шли «бобровые войны», людей в которых гибло немногим меньше, чем бобров. Европа хотела мехов, и торговцы – французы, англичане, шведы, голландцы – сколачивали компании и шли на риск, чтобы сорвать заветный куш. Шкурки бобров добывали индейцы, однако земли племён, готовых торговать с кем угодно, неумолимо сокращались: грозные ирокезы, до зубов вооружённые французами Канады, подминали под себя соседей. И тогда голландцы – по примеру англичан, вооружавших наррангасетов, и шведов, снабдивших ружьями саскуеханнок, – стали продавать мушкеты алгонкинам, чтобы те хоть как-то смогли сдержать напор Лиги Пяти и сохранить свои бобровые охотничьи угодья. Огнестрельное оружие расползалось по стране лесов, собирая щедрую дань жизнями – в основном жизнями индейцев: пока ещё.

* * *

– Они сожгли наши хижины вместе с женщинами и детьми, – индеец-пекот говорил с трудом: его щека была разорвана мушкетной пулей, – там не было воинов. Инглизы убили всех, кого застали в селении на Колдовской реке, – мы пришли уже на пепелище и никого не успели спасти. Инглизам нужна наша земля – мы на этой земле им не нужны. Пекоты под рукой пяти племён – мы приносим ирокезам шкуры бобров. Защити остатки моего народа, вождь мохоков.Глэйдэйнохче, седой как лунь, медленно встал с мягкой медвежьей шкуры, вытащил из-за пояса томагавк, переделанный из французского абордажного топора, и с неожиданной силой всадил его в раскрашенный деревянный столб.

– Война! – хрипло выкрикнул старый сашем. – Смерть инглизам!

* * *

– Индейцы!«Странно, – думал Джон Мэсон, бывший лейтенант армии короля Англии, а ныне капитан милиции Коннектикута, рассматривая беженцев из Массачусетса. – Какие индейцы? Кто они, откуда взялись? Пекотов мы вроде перебили – неделю гоняли по лесам тех, кто избежал резни на Колдовской реке».

От беженцев ничего толком узнать не удалось – они были перепуганы, на их усталых и закопчённых лицах лежала печать ужаса. «Это какие-то лесные дьяволы, – говорили они, – нападают неожиданно, режут всех без разбора и пропадают, прежде чем успеешь зарядить ружьё». Все фермы поселенцев-англичан к северу и к западу от Плимутской колонии, в Род-Айленде, Коннектикуте и Массачусетсе, были сожжены – со стен форта видны были далёкие столбы дыма, поднимавшиеся над лесами.

Кое-что сумел объяснить завзятый авантюрист Джон Андерхилл, капитан милиции Род-Айленда, на пару с Мэсоном уничтожавший деревню пекотов.

– Судя по всему, это мохоки, – угрюмо сказал он, поправив на плече мушкет, – их петушиные гребни ни с чем не перепутаешь. Да и манера боя… – он махнул рукой. – Гореть мне в аду, если это не они. Не пойму только, какого чёрта? Земли ирокезов далеко на западе!

«Ну, в аду мы с тобой будем гореть на пару, – подумал Мэсон, – много у нас грехов, а вот почему и зачем пришли ирокезы – это мы скоро узнаем».

Зачем явились «римляне лесов», действительно скоро выяснилось. К двум капитанам подошёл Ункас, вождь магиканов и союзник англичан.

– Мы уходим, – заявил он без обиняков.

– Почему, краснокожий? – спросил Мэсон, опустив традиционное «брат».

– Потому что ирокезы, – лаконично ответил индеец.

Неудовлетворённые его кратким отвётом, два Джона учинили магикану нечто вроде перекрёстного допроса, и общая картина события стала для них более-менее ясной.

– Значит, пекоты были данниками ирокезов, – произнёс Андерхилл.

– И сюзерен пришёл на помощь своему вассалу, – подытожил Мэсон.

Тем не менее капитаны, сорокалетние мужчины, всякого повидавшие в своей жизни, были далеки от того, чтобы предаваться унынию: сказывалось их англосаксонское презрение к «дикарям». Форт Касл, построенный на стыке новорождённых провинций Новой Англии, прикрывал Плимутскую колонию – зародыш пуританских поселений в Северной Америке. В форту скопилось несколько сотен хорошо вооружённых людей, имелись четыре пушки, и два Джона не без оснований полагали, что его бревенчатые стены будут не по зубам неистовым «римлянам лесов».

Плимутская колония

Ночь прошла спокойно, и наступивший день не принёс ничего нового – в окрестных лесах не было заметно никакого подозрительного шевеления. Поселенцы изнывали, стоя у бойниц, и только окрики капитанов поддерживали среди них какое-то подобие дисциплины. Ближе к вечеру Мэсон решил отправить разведку из добровольцев-охотников, но выполнить своё намерение он не успел.

Воздух разорвал воинственный клич, и сотни индейцев-ирокезов высыпали из леса. Они были отлично вооружены – по брёвнам палисада часто защёлкали пули, высекая щепки, и кряжистый поселенец, стоявший рядом с Андерхиллом, охнул, выронил ружьё и повалился на помост, тянувшийся вдоль стен по всему внутреннему периметру.

Англичане не дрогнули: стены форта густо раскрасились клубами порохового дыма ответных ружейных выстрелов, громыхнула пушка, и чугунное ядро взрыло землю в самой гуще нападавших. Атака индейцев захлебнулась в считанные минуты – ирокезы отступили.

– На вылазку! – скомандовал капитан Мэсон.

Однако вылазка окончилась неудачей. Около сотни поселенцев у опушки леса попали под обстрел засевших там индейцев и, потеряв несколько человек, тоже отступили. Мэсон был ранен в руку, у Андерхилла пулей пробило шляпу. Обстрел леса из орудий ощутимых результатов не принёс, хотя стрельба с опушки прекратилась – ирокезы отошли в чащу. Кое-кто из горячих голов хотел ринуться за ними в погоню, но Андерхилл остудил их пыл.

– Вам что, надоело носить свои скальпы? Ловить этих дьяволов в лесу, да ещё ночью, – Джон показал на темнеющее небо, – это занятие для самоубийц!

Англичане вернулись за стены форта.

Бой кончился вничью.

Непосредственная угроза Плимутской колонии миновала, однако Мэсон был мрачен.

– Ирокезы не испугались, – сказал он капитану милиции Род-Айленда, морщась от боли в раненой руке, – они просто правильно оценили обстановку. Они хорошие воины, друг мой Джон, и у них у всех, насколько я успел заметить, были хорошие ружья. Ирокезы унесли с собой своих убитых и раненых, но на поле боя мы нашли вот этот мушкет. – И с этими словами он протянул соратнику трофей.

– Французский мушкет, – отметил Андерхилл, осмотрев ружьё.

– Не просто французский, и не просто мушкет, – уточнил бывший офицер английской армии, – а новейший французский мушкет. Кремнёвый – эта военная новинка только-только поступила на вооружение лучших европейских армий, а ею уже владеют местные дикари! И мы, и голландцы, и шведы – мы продаём индейцам старые фитильные мушкеты, а французы оказались щедрее. Кремнёвый мушкет гораздо надежнее и удобнее, особенно в лесу, – о чём это говорит, Джон?

– Это говорит только о том, – задумчиво произнёс Андерхилл, – что мы ещё будем иметь с ирокезами большие неприятности. Очень большие, Джон…

В ответ капитан милиции Коннектикута лишь витиевато выругался.

* * *

1642 годВ покоях дворца Пале-Кардиналь в Париже витал запах смерти.

Людовик XIII, стоя возле постели Ришелье, смотрел на него сверху вниз.

– Вот мы и прощаемся, – еле слышно произнёс кардинал. – Покидая ваше величество, я утешаю себя тем, что оставляю ваше королевство на высшей ступени славы и небывалого влияния, к чему я приложил все свои силы. Я смирил гордыню дворянства и вырвал с корнем гугенотскую заразу, упорядочил законы и учредил академию, отражал врагов и строил флот для защиты интересов Франции в отдалённых землях. И всё это – ради вас, ваше величество, и ради величия Франции. Единственно, о чем я осмеливаюсь просить вас, ваше величество, за мои труды и мою службу, это продолжать удостаивать вашим покровительством и вашим благоволением моих племянников и родных. А я дам им своё благословение лишь при условии, что они никогда не нарушат своей верности и послушания и будут преданы вам до конца.

Голос умирающего пресёкся, но Ришелье собрался с силами и заговорил снова:

– Своим единственным преемником я вижу кардинала Мазарини. Он иностранец, но будет служить вам и Франции лучше многих французов. И ещё, ваше величество: будущее Франции – на морях. И за морями – в Новой Франции. И заставьте хозяев денег служить вам, ваше величество. Запомните это… и передайте… вашему сыну…

Кардинал закрыл глаза. По его лицу медленно растекалась восковая бледность.

Король повернулся и вышел. Он ещё не знал, что переживёт своего первого министра всего на полгода.

* * *

1643 год19 мая 1643 года в битве при Рокруа армия принца Конде нанесла сокрушительное поражение испанцам. Испания потеряла элитные полки ветеранов, а вместе с ними – славу своей пехоты, считавшейся доселе непобедимой. Эта битва стала концом эпохи испанского доминирования в Европе.

Ришелье совсем немного не дожил до триумфа французского оружия на суше.

Но кроме суши, было ещё и море.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ГОРЯЧИЕ МОРЯ

1666 год

Над холодным Северным морем гремели пушки.

Голландский флот адмирала Михила Адриансзона Рёйтера шёл с попутным ветром в Па-де-Кале. Английский флот, прикрывавший устье Темзы у мыса Норт-Форленд, двинулся на перехват, чтобы не допустить соединения голландцев с французской эскадрой адмирала д’Эстре, стоявшей в Дюнкерке. Герцог Йоркский, командовавший английским флотом, имел семьдесят кораблей против семидесяти двух кораблей де Рёйтера, а сорок французских судов обеспечили бы союзникам полуторакратное превосходство. Правда, «Весёлый король»[14] намекал в своих секретных инструкциях, что от французов вряд ли стоит ожидать особой активности, однако герцог считал число неприятельских кораблей и количество пушек на их палубах более весомым аргументом в морском бою, нежели дипломатические тонкости.

Враждебные флоты шли сходящимися курсами – Джеймс Стюарт, герцог Йоркский, хотел отрезать де Рёйтера от Дюнкерка. Десятки кораблей обеих сторон держались друг за другом, гуськом: галеоны превратились в линейные корабли, уже попробовавшие свои силы годом раньше, в несчастливом для голландцев бою у Лоустофта. Большинство линейных кораблей и у англичан, и у голландцев были двухпалубными, несущими на своих гондеках и опердеках[15] от сорока до шестидесяти орудий, и лишь кое-где в боевых линиях противников высились трёхпалубные корабли, имевшие на борту до восьмидесяти пушек.

Время от времени то со стороны голландцев, то со стороны англичан раздавались одиночные выстрелы. Эти выстрелы были редкими – и де Рёйтер, и герцог Йоркский хорошо знали, что артиллерийский огонь с дистанции более пятисот ярдов малоэффективен: резко снижается точность стрельбы, да и от попавшего в цель ядра на таком расстоянии толку уже немного. А вот когда плавучие крепости сойдутся на пистолетный выстрел…

«Мы выигрываем ветер, – думал де Рёйтер, рассматривая в подзорную трубу строй вражеских кораблей. – Ты ошибся, англичан, и ты за это поплатишься». Старый морской вояка оказался прав: англичане, пытаясь охватить голову голландского флота, подвернули на другой галс, и проиграли в скорости и маневренности.

– Общая атака! – скомандовал адмирал.

Пользуясь попутным ветром, голландские корабли быстро сближались с английским флотом. Подойдя на расстояние действительного огня, они разворачивались к противнику бортом и открывали огонь. Теперь уже пушки ревели непрерывно, и теперь уже всё зависело от опыта капитанов, боевого духа матросов, мастерства канониров и от прочности судов, построенных нидерландскими и английскими корабелами.

Тридцатишести-, восемнадцати– и двенадцатифунтовые орудия выплёвывали ядра. Чугунные шары размером от яблока до человеческой головы крушили снасти и решетили борта. И рвали тела людей – настил и переборки батарейных палуб были выкрашены изнутри в чёрный цвет, дабы не смущать бойцов видом кишок и мозгов, разбрызганных ядрами во все стороны.

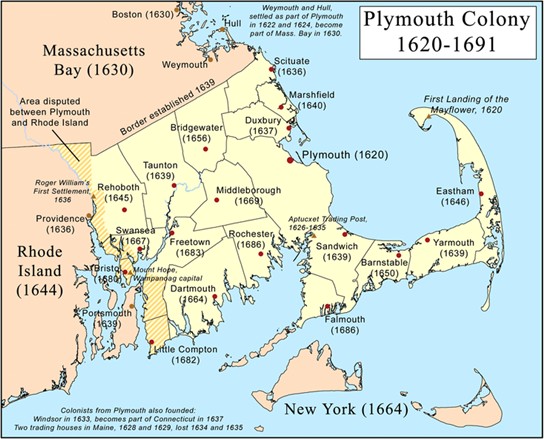

Морской бой между англичанами и голландцами

Оба флота – в полном соответствии с канонами новорождённой линейной тактики – были разделены на авангард, центр и арьергард. Де Рёйтер на своем трёхпалубном флагмане «Семь провинций» нацелился на семидесятивосьмипушечный флагманский корабль самого герцога Йоркского «Ройял Чарльз», вице-адмирал Эгберт Кортенаер на «Гроот Холландиа» вёл бой с английским авангардом под командованием принца Руперта, державшем флаг на «Ройял Джеймс», а в арьергарде сошлись адмирал Эдвард Спрагге и Корнелис Тромп, сын знаменитого Мартина Тромпа, погибшего во время первой англо-голландской войны. Весь английский флот знал, что Спрагге поклялся или убить Тромпа, или погибнуть, и в этом бою англичанину удалось сдержать свою клятву. Непримиримые враги дважды меняли корабли, измочаленные ядрами; при переходе на новый корабль шлюпку Спрагге разнесло прямым попаданием, адмирал получил доской по голове и упокоился под волнами Северного моря.

Бой шёл на равных, но голландцы постепенно брали верх. Талантливый флотоводец, де Рёйтер мгновенно реагировал на любое ослабление вражеской линии, и стоило какому-нибудь английскому кораблю выйти из строя, как командующий голландским флотом тут же усиливал натиск там, где строй вражеских кораблей нарушался. Де Рёйтер мечтал истребить английский флот, но понимал, что вряд ли сумеет это сделать, и готов был удовлетвориться нанесением герцогу Йоркскому тяжёлых потерь, чтобы надолго отбить у Джеймса Стюарта охоту выходить в море и связываться с голландцами. Английская линия заколебалась, и тут со стороны материка показался новая эскадра. Это были французы.

Ветер благоприятствовал кораблям адмирала д’Эстре: они шли в бакштаг[16], тогда как сражавшиеся между собой англичане и голландцы – в галфвинд. И принц Руперт, и герцог Йоркский заметили угрозу авангарду английского флота – ему грозило попасть в два огня. Линейные корабли британцев стали разворачиваться, чтобы прорезать строй голландцев, выйти из-под удара французов и прорваться к родным берегам, но одновременный поворот оверштаг[17] большого числа судов, многие из которых были сильно повреждены, привёл к тому, что английский флот сбился в кучу, а в нескольких местах по два-три судна сцепились реями.

– Брандеры! – выкрикнул де Рёйтер.

«Зажигательные» судёнышки, набитые смолой и серой, в ходе артиллерийского боя держались за спинами линейных кораблей. Атака брандерами ненарушенной боевой линии бессмысленна – чтобы уклониться, кораблям на ходу достаточно увеличить интервалы. Но совсем другое дело, когда атакуемые суда стоят на якоре или стеснены в маневре…

Свинцово-серую воду окрасило багровым – беспомощные корабли Джеймса Стюарта вспыхивали один за другим. Дело дошло до абордажа, и в тяжёлый грохот пушек вплёлся треск мушкетов, яростные вопли и лязг абордажных кортиков. А тем временем французы атаковали авангард английского флота, обрушив на него всю свою нерастраченную мощь.

Спустя два часа всё было кончено. Пылающий «Ройял Джеймс» разлетелся на куски в вихре оглушительного взрыва, унеся с собой на небеса команду и принца Руперта, а «Ройял Чарльз», сумевший выйти из-под огня «Семи провинций», взяли на абордаж французские корабли «Ванжёр» и «Солей Руайяль».

– Сдаюсь на милость победителя, – устало сказал герцог Йоркский, отдавая д’Эстре свою шпагу. – Вы незаурядный флотоводец, адмирал.

– Не стоит преувеличивать мои заслуги, ваша светлость, – вежливо возразил француз, – я всего лишь выполнял волю моего короля!

Д’Эстре не кривил душой. Полученный им приказ Людовика XIV гласил: «Нанести решительное поражение английскому флоту, дождавшись, пока англичане и голландцы основательно потреплют друг друга», и адмирал добросовестно выполнил этот приказ.

Разгром британского флота был полным – англичане потеряли сорок семь кораблей потопленными и захваченными, тогда как голландцы лишились всего четырёх кораблей, а у французов потерь в кораблях не было вообще. Тромп ликовал и уже готовил десантные партии, чтобы выжечь арсеналы и склады на берегах Темзы. Де Рёйтер тоже был рад столь блестящей победе, но к чувству радости примешивалось смутное беспокойство, возникавшее у него всякий раз, когда он бросал взгляд на колонну французских кораблей.

«Ладные, хорошо вооружённые, лёгкие на ходу, – думал голландский адмирал, – и откуда они взялись? Пять лет назад у французов едва насчитывалось три десятка мелких посудин, не стоящих одного хорошего залпа, а теперь я вижу перед собой настоящий флот – и какой флот! И мне это очень не нравится…».

– Вот, ваше величество, – Кольбер сгрёб ворох бумаг, заваливших весь письменный стол, – во всех ведомостях одно и то же: отчётные цифры расходов уменьшены, а доходов – наоборот, увеличены. Мессир Фуке пользуется вашей казной, как собственным кошельком. Размах спекулятивных махинаций огромен – господин суперинтендант финансов подобен червю, забравшемуся в яблоко и непрерывно его пожирающему. И он не успокоится, пока от яблока, имя которому Франция, не останется лишь источенный огрызок! – Кольбер нервным движением поправил локон своего завитого парика. – И это ещё не всё. Фуке готовится к борьбе за власть: он купил остров Белль-Иль и превращает его в крепость, он создаёт свою собственную армию, он вербует себе приверженцев. Мессир Фуке бросает вам вызов, сир, – не зря на его гербе под изображением белки написано «Куда я ещё не забирался?».

«И ещё этот прыщ Фуке осмелился приволокнуться за Луизой де Лавальер, – подумал Людовик XIV, – за моей любовницей, и этого я ему не прощу!».

Пятого сентября 1661 года суперинтендант финансов Франции Николя Фуке вышел из зала заседания королевского совета и вальяжной походкой направился к своей карете. Но не дошёл: дорогу ему преградил человек в форме королевских мушкетёров (окажись здесь Манон Леско, она сразу же узнала бы в этом мушкетёре того самого, который четверть века назад случайно зашёл с товарищами в кабачок на окраине Парижа, увидел Манон, пожалел её и круто изменил её судьбу).

– Лейтенант д’Артаньян, – представился мушкетёр, преградивший дорогу Фуке, – вы арестованы, мессир.

Процесс Фуке тянулся три года. Приверженцы Фуке (а таких было немало) старались добиться королевского помилования, но Людовик XIV был непреклонен: он жаждал крови. В конце концов Фуке был присужден к вечному изгнанию и конфискации имущества. «Законы государства гуманны» – сказал один из судей. «Государство – это я!» – заявил тогда король и заменил изгнание пожизненным заключением. Николя Фуке окончил свои дни в Бастилии, а во Франции наступила эра Кольбера – человека, очень много сделавшего для её величия.

Жан-Батист Кольбер, фактически ставший государственным министром финансов сразу после ареста Фуке, обладал бешеной энергией. Он поставил перед собой цель: благо Франции, и шёл к этой цели, применяя жёсткие методы, типичные для семнадцатого века. Он навёл порядок в сфере финансов (особая судебная палата, занимавшаяся расследованием финансовых злоупотреблений, поступала с виновными без малейшего снисхождения – смертная казнь была столь же обычной мерой наказания, как и огромный денежный штраф), укрепил экономику и торговлю, упорядочил налоги – Кольбер взял за правило облегчать повинности бедных за счёт богатых. При нём развивались искусство и наука, при нём были заложены основы будущей французской колониальной империи. И Кольбер исполнил мечту Ришелье: он создал мощный военный флот – тот самый, появлением которого был неприятно удивлён де Рёйтер в сражении в Па-де-Кале.

Через пять лет после начала «эры Кольбера» этот флот имел уже полсотни линейных кораблей, а еще через пять лет их было уже больше ста, а общее число французских боевых судов увеличилось втрое. Французские корабли отличались своими высокими мореходными, конструктивными и боевыми качествами и служили образцом для подражания. Кольбер ввёл матросскую повинность, написал устав флота, а для обеспечения гребных судов нужным количеством гребцов некоторое время все провинности наказывались ссылкой на галеры. И никто иной, как Жан-Батист Кольбер, создал новый тип боевого корабля.

Имя отца линейного корабля, родившегося в ходе первой англо-голландской войны, неизвестно (скорее всего, отцов было несколько), зато известно имя отца фрегата: Кольбер. Собрав лучших математиков и физиков страны, Кольбер поручил им разработать проект корабля, который был бы достаточно мощным и в то же время быстроходным, вёртким и способным совершать далёкие плавания в бурных морях. Задание министра было выполнено, и вскоре с верфей Франции сошли на воду первые фрегаты – предки крейсеров. Фрегаты имели три мачты и одну закрытую батарейную палубу, несли от двадцати до сорока орудий среднего калибра и далеко превосходили маневренностью и ходкостью неповоротливые линейные корабли. И эти фрегаты понесли флаг Франции во все части света…

– Господа, дело, ради которого я вас пригласил, чрезвычайно важное, и, – Бертран д’Ожерон, губернатор Тортуги, сделал многозначительную паузу, – не терпящее излишней болтовни.

Обращение «господа» было не слишком привычным для двух его собеседников: оба они – и Франсуа д’Олонэ, и Пьер Легран, – были обыкновенными пиратами, хоть и разными по замашкам. Д’Олонэ, прославившийся на всё Карибское море своей зверской жестокостью, являл собой яркий образчик типичного морского бандита, живущего сегодняшним днём, от грабежа до грабежа, тогда как Легран был натурой более утончённой и думал о будущем. Но обоих этих людей роднила незаурядность, пусть даже разная, и поэтому д’Ожерон, хорошо знавший всех флибустьеров Вест-Индии, остановил свой выбор на них. Джентльмены удачи не ощущали никакой неловкости при тесном общении с господином губернатором: Бертран д’Ожерон де ла Буэр в прошлом сам был капитаном и буканьером, а в настоящем имел свою долю в пиратской добыче.

– Я предлагаю вам послужить королю Франции, – губернатор перешёл к делу.

«А зачем нам это надо?» – чётко обозначилось на лице д’Олонэ.

– Каким образом? – спросил Легран с некоторой заинтересованностью.

– Надо взять Нью-Йорк, – сказал д’Ожерон. – Это бывшее владение голландцев, оно называлось Новый Амстердам, но пять лет назад англичане вышвырнули оттуда прежних хозяев и уселись там сами. А наш король полагает, что там должны сидеть мы, французы. Вы ведь специалист по штурму городов, Франсуа, – вы взяли Маракайбо.

Над холодным Северным морем гремели пушки.

Голландский флот адмирала Михила Адриансзона Рёйтера шёл с попутным ветром в Па-де-Кале. Английский флот, прикрывавший устье Темзы у мыса Норт-Форленд, двинулся на перехват, чтобы не допустить соединения голландцев с французской эскадрой адмирала д’Эстре, стоявшей в Дюнкерке. Герцог Йоркский, командовавший английским флотом, имел семьдесят кораблей против семидесяти двух кораблей де Рёйтера, а сорок французских судов обеспечили бы союзникам полуторакратное превосходство. Правда, «Весёлый король»[14] намекал в своих секретных инструкциях, что от французов вряд ли стоит ожидать особой активности, однако герцог считал число неприятельских кораблей и количество пушек на их палубах более весомым аргументом в морском бою, нежели дипломатические тонкости.

Враждебные флоты шли сходящимися курсами – Джеймс Стюарт, герцог Йоркский, хотел отрезать де Рёйтера от Дюнкерка. Десятки кораблей обеих сторон держались друг за другом, гуськом: галеоны превратились в линейные корабли, уже попробовавшие свои силы годом раньше, в несчастливом для голландцев бою у Лоустофта. Большинство линейных кораблей и у англичан, и у голландцев были двухпалубными, несущими на своих гондеках и опердеках[15] от сорока до шестидесяти орудий, и лишь кое-где в боевых линиях противников высились трёхпалубные корабли, имевшие на борту до восьмидесяти пушек.

Время от времени то со стороны голландцев, то со стороны англичан раздавались одиночные выстрелы. Эти выстрелы были редкими – и де Рёйтер, и герцог Йоркский хорошо знали, что артиллерийский огонь с дистанции более пятисот ярдов малоэффективен: резко снижается точность стрельбы, да и от попавшего в цель ядра на таком расстоянии толку уже немного. А вот когда плавучие крепости сойдутся на пистолетный выстрел…

«Мы выигрываем ветер, – думал де Рёйтер, рассматривая в подзорную трубу строй вражеских кораблей. – Ты ошибся, англичан, и ты за это поплатишься». Старый морской вояка оказался прав: англичане, пытаясь охватить голову голландского флота, подвернули на другой галс, и проиграли в скорости и маневренности.

– Общая атака! – скомандовал адмирал.

Пользуясь попутным ветром, голландские корабли быстро сближались с английским флотом. Подойдя на расстояние действительного огня, они разворачивались к противнику бортом и открывали огонь. Теперь уже пушки ревели непрерывно, и теперь уже всё зависело от опыта капитанов, боевого духа матросов, мастерства канониров и от прочности судов, построенных нидерландскими и английскими корабелами.

Тридцатишести-, восемнадцати– и двенадцатифунтовые орудия выплёвывали ядра. Чугунные шары размером от яблока до человеческой головы крушили снасти и решетили борта. И рвали тела людей – настил и переборки батарейных палуб были выкрашены изнутри в чёрный цвет, дабы не смущать бойцов видом кишок и мозгов, разбрызганных ядрами во все стороны.

Морской бой между англичанами и голландцами

Оба флота – в полном соответствии с канонами новорождённой линейной тактики – были разделены на авангард, центр и арьергард. Де Рёйтер на своем трёхпалубном флагмане «Семь провинций» нацелился на семидесятивосьмипушечный флагманский корабль самого герцога Йоркского «Ройял Чарльз», вице-адмирал Эгберт Кортенаер на «Гроот Холландиа» вёл бой с английским авангардом под командованием принца Руперта, державшем флаг на «Ройял Джеймс», а в арьергарде сошлись адмирал Эдвард Спрагге и Корнелис Тромп, сын знаменитого Мартина Тромпа, погибшего во время первой англо-голландской войны. Весь английский флот знал, что Спрагге поклялся или убить Тромпа, или погибнуть, и в этом бою англичанину удалось сдержать свою клятву. Непримиримые враги дважды меняли корабли, измочаленные ядрами; при переходе на новый корабль шлюпку Спрагге разнесло прямым попаданием, адмирал получил доской по голове и упокоился под волнами Северного моря.

Бой шёл на равных, но голландцы постепенно брали верх. Талантливый флотоводец, де Рёйтер мгновенно реагировал на любое ослабление вражеской линии, и стоило какому-нибудь английскому кораблю выйти из строя, как командующий голландским флотом тут же усиливал натиск там, где строй вражеских кораблей нарушался. Де Рёйтер мечтал истребить английский флот, но понимал, что вряд ли сумеет это сделать, и готов был удовлетвориться нанесением герцогу Йоркскому тяжёлых потерь, чтобы надолго отбить у Джеймса Стюарта охоту выходить в море и связываться с голландцами. Английская линия заколебалась, и тут со стороны материка показался новая эскадра. Это были французы.

Ветер благоприятствовал кораблям адмирала д’Эстре: они шли в бакштаг[16], тогда как сражавшиеся между собой англичане и голландцы – в галфвинд. И принц Руперт, и герцог Йоркский заметили угрозу авангарду английского флота – ему грозило попасть в два огня. Линейные корабли британцев стали разворачиваться, чтобы прорезать строй голландцев, выйти из-под удара французов и прорваться к родным берегам, но одновременный поворот оверштаг[17] большого числа судов, многие из которых были сильно повреждены, привёл к тому, что английский флот сбился в кучу, а в нескольких местах по два-три судна сцепились реями.

– Брандеры! – выкрикнул де Рёйтер.

«Зажигательные» судёнышки, набитые смолой и серой, в ходе артиллерийского боя держались за спинами линейных кораблей. Атака брандерами ненарушенной боевой линии бессмысленна – чтобы уклониться, кораблям на ходу достаточно увеличить интервалы. Но совсем другое дело, когда атакуемые суда стоят на якоре или стеснены в маневре…

Свинцово-серую воду окрасило багровым – беспомощные корабли Джеймса Стюарта вспыхивали один за другим. Дело дошло до абордажа, и в тяжёлый грохот пушек вплёлся треск мушкетов, яростные вопли и лязг абордажных кортиков. А тем временем французы атаковали авангард английского флота, обрушив на него всю свою нерастраченную мощь.

Спустя два часа всё было кончено. Пылающий «Ройял Джеймс» разлетелся на куски в вихре оглушительного взрыва, унеся с собой на небеса команду и принца Руперта, а «Ройял Чарльз», сумевший выйти из-под огня «Семи провинций», взяли на абордаж французские корабли «Ванжёр» и «Солей Руайяль».

– Сдаюсь на милость победителя, – устало сказал герцог Йоркский, отдавая д’Эстре свою шпагу. – Вы незаурядный флотоводец, адмирал.

– Не стоит преувеличивать мои заслуги, ваша светлость, – вежливо возразил француз, – я всего лишь выполнял волю моего короля!

Д’Эстре не кривил душой. Полученный им приказ Людовика XIV гласил: «Нанести решительное поражение английскому флоту, дождавшись, пока англичане и голландцы основательно потреплют друг друга», и адмирал добросовестно выполнил этот приказ.

Разгром британского флота был полным – англичане потеряли сорок семь кораблей потопленными и захваченными, тогда как голландцы лишились всего четырёх кораблей, а у французов потерь в кораблях не было вообще. Тромп ликовал и уже готовил десантные партии, чтобы выжечь арсеналы и склады на берегах Темзы. Де Рёйтер тоже был рад столь блестящей победе, но к чувству радости примешивалось смутное беспокойство, возникавшее у него всякий раз, когда он бросал взгляд на колонну французских кораблей.

«Ладные, хорошо вооружённые, лёгкие на ходу, – думал голландский адмирал, – и откуда они взялись? Пять лет назад у французов едва насчитывалось три десятка мелких посудин, не стоящих одного хорошего залпа, а теперь я вижу перед собой настоящий флот – и какой флот! И мне это очень не нравится…».

* * *

1661 год– Вот, ваше величество, – Кольбер сгрёб ворох бумаг, заваливших весь письменный стол, – во всех ведомостях одно и то же: отчётные цифры расходов уменьшены, а доходов – наоборот, увеличены. Мессир Фуке пользуется вашей казной, как собственным кошельком. Размах спекулятивных махинаций огромен – господин суперинтендант финансов подобен червю, забравшемуся в яблоко и непрерывно его пожирающему. И он не успокоится, пока от яблока, имя которому Франция, не останется лишь источенный огрызок! – Кольбер нервным движением поправил локон своего завитого парика. – И это ещё не всё. Фуке готовится к борьбе за власть: он купил остров Белль-Иль и превращает его в крепость, он создаёт свою собственную армию, он вербует себе приверженцев. Мессир Фуке бросает вам вызов, сир, – не зря на его гербе под изображением белки написано «Куда я ещё не забирался?».

«И ещё этот прыщ Фуке осмелился приволокнуться за Луизой де Лавальер, – подумал Людовик XIV, – за моей любовницей, и этого я ему не прощу!».

Пятого сентября 1661 года суперинтендант финансов Франции Николя Фуке вышел из зала заседания королевского совета и вальяжной походкой направился к своей карете. Но не дошёл: дорогу ему преградил человек в форме королевских мушкетёров (окажись здесь Манон Леско, она сразу же узнала бы в этом мушкетёре того самого, который четверть века назад случайно зашёл с товарищами в кабачок на окраине Парижа, увидел Манон, пожалел её и круто изменил её судьбу).

– Лейтенант д’Артаньян, – представился мушкетёр, преградивший дорогу Фуке, – вы арестованы, мессир.

Процесс Фуке тянулся три года. Приверженцы Фуке (а таких было немало) старались добиться королевского помилования, но Людовик XIV был непреклонен: он жаждал крови. В конце концов Фуке был присужден к вечному изгнанию и конфискации имущества. «Законы государства гуманны» – сказал один из судей. «Государство – это я!» – заявил тогда король и заменил изгнание пожизненным заключением. Николя Фуке окончил свои дни в Бастилии, а во Франции наступила эра Кольбера – человека, очень много сделавшего для её величия.

Жан-Батист Кольбер, фактически ставший государственным министром финансов сразу после ареста Фуке, обладал бешеной энергией. Он поставил перед собой цель: благо Франции, и шёл к этой цели, применяя жёсткие методы, типичные для семнадцатого века. Он навёл порядок в сфере финансов (особая судебная палата, занимавшаяся расследованием финансовых злоупотреблений, поступала с виновными без малейшего снисхождения – смертная казнь была столь же обычной мерой наказания, как и огромный денежный штраф), укрепил экономику и торговлю, упорядочил налоги – Кольбер взял за правило облегчать повинности бедных за счёт богатых. При нём развивались искусство и наука, при нём были заложены основы будущей французской колониальной империи. И Кольбер исполнил мечту Ришелье: он создал мощный военный флот – тот самый, появлением которого был неприятно удивлён де Рёйтер в сражении в Па-де-Кале.

Через пять лет после начала «эры Кольбера» этот флот имел уже полсотни линейных кораблей, а еще через пять лет их было уже больше ста, а общее число французских боевых судов увеличилось втрое. Французские корабли отличались своими высокими мореходными, конструктивными и боевыми качествами и служили образцом для подражания. Кольбер ввёл матросскую повинность, написал устав флота, а для обеспечения гребных судов нужным количеством гребцов некоторое время все провинности наказывались ссылкой на галеры. И никто иной, как Жан-Батист Кольбер, создал новый тип боевого корабля.

Имя отца линейного корабля, родившегося в ходе первой англо-голландской войны, неизвестно (скорее всего, отцов было несколько), зато известно имя отца фрегата: Кольбер. Собрав лучших математиков и физиков страны, Кольбер поручил им разработать проект корабля, который был бы достаточно мощным и в то же время быстроходным, вёртким и способным совершать далёкие плавания в бурных морях. Задание министра было выполнено, и вскоре с верфей Франции сошли на воду первые фрегаты – предки крейсеров. Фрегаты имели три мачты и одну закрытую батарейную палубу, несли от двадцати до сорока орудий среднего калибра и далеко превосходили маневренностью и ходкостью неповоротливые линейные корабли. И эти фрегаты понесли флаг Франции во все части света…

* * *

1669 год– Господа, дело, ради которого я вас пригласил, чрезвычайно важное, и, – Бертран д’Ожерон, губернатор Тортуги, сделал многозначительную паузу, – не терпящее излишней болтовни.

Обращение «господа» было не слишком привычным для двух его собеседников: оба они – и Франсуа д’Олонэ, и Пьер Легран, – были обыкновенными пиратами, хоть и разными по замашкам. Д’Олонэ, прославившийся на всё Карибское море своей зверской жестокостью, являл собой яркий образчик типичного морского бандита, живущего сегодняшним днём, от грабежа до грабежа, тогда как Легран был натурой более утончённой и думал о будущем. Но обоих этих людей роднила незаурядность, пусть даже разная, и поэтому д’Ожерон, хорошо знавший всех флибустьеров Вест-Индии, остановил свой выбор на них. Джентльмены удачи не ощущали никакой неловкости при тесном общении с господином губернатором: Бертран д’Ожерон де ла Буэр в прошлом сам был капитаном и буканьером, а в настоящем имел свою долю в пиратской добыче.

– Я предлагаю вам послужить королю Франции, – губернатор перешёл к делу.

«А зачем нам это надо?» – чётко обозначилось на лице д’Олонэ.

– Каким образом? – спросил Легран с некоторой заинтересованностью.

– Надо взять Нью-Йорк, – сказал д’Ожерон. – Это бывшее владение голландцев, оно называлось Новый Амстердам, но пять лет назад англичане вышвырнули оттуда прежних хозяев и уселись там сами. А наш король полагает, что там должны сидеть мы, французы. Вы ведь специалист по штурму городов, Франсуа, – вы взяли Маракайбо.