Страница:

«Иннокентий III организовал Крестовый поход не против мусульман-иноверцев, а внутри христианского мира – против альбигойцев. Он начал с того, что отправил в Южную Францию монахов, которые обязаны были добиться отречения еретиков, причем им даны были полномочия прибегать к любым пыткам – железом, огнем, водой – в зависимости от упорства альбигойцев. Папским легатам предоставлялась полная свобода действий с одним лишь условием – чтобы они были неумолимы. Такими они и оказались на деле. «Весь христианский мир, – пишет Перрен в своей “Истории альбигойцев”, – был потрясен страшным зрелищем: люди, вздернутые на виселицах, сожженные на кострах, замученные пытками только за то, что они отдавали свои помыслы одному Bсевышнему Богу и отказывались верить в пустые церемонии, придуманные людьми».

Папа, однако, нашел, что его эмиссары не проявили нужного рвения и недостаточно быстро достигли желаемых результатов. Он отправил в помощь им трех легатов, поручив истребить всех еретиков, иначе говоря, большую часть населения Южной Франции. Вскоре к эмиссарам Иннокентия присоединился монах Доминик, основоположник инквизиции. Избиение альбигойцев приняло ужасающие размеры. Симон де Монфор во главе многочисленной армии осадил город Безье. В течение целого месяца жители этого цветущего города героически защищались, но в конце концов, измученные голодом, вынуждены были капитулировать. Однако их мирные предложения были отвергнуты. Фанатики поклялись истребить всех без исключения, вплоть до грудных младенцев. Ведь речь шла об уничтожении ереси, широкое распространение которой весьма тревожило папу, ибо угрожало самому существованию папства. Вот почему святой престол решил любой ценой утверждать свое господство, вот почему папы, не брезгуя никакими средствами, огнем и мечом приводили к повиновению страны, обнаруживавшие стремление к независимости и свободе.

Город Безье был взят. Началась страшная резня. Солдаты на улицах насиловали женщин, а затем убивали их. Доминик с крестом в руке обходил городские кварталы, подстрекая бандитов к грабежам и поджогам. Кровь лилась ручьями. Тщетно кое-кто пытался обратить внимание папских легатов на то, что большая часть обитателей Безьера не является еретиками: эти чудовища готовы были уничтожить скорее сотню невинных, чем пощадить хотя бы одного виновного. “Убивайте, – восклицал Арнольд Амальрик, – убивайте всех! Бог узнает своих!”

Этот призыв был осуществлен буквально. Город Безье превратили в пепел, шестьдесят тысяч жертв было погребено под его дымившимися развалинами. Покончив с Безье, папские агенты обрушились на остальные города. Были разгромлены Каркассон, Тулуза, Альби и другие города Южной Франции, примыкавшие к альбигойскому движению. Они тоже сделались ареной чудовищных избиений».[15]

Как известно, Библия состоит из двух частей – Ветхого и Нового Завета, которые не во всем совпадают друг с другом по своему духу.

Если Новый Завет – это Христа учение о любви и всепрощении, то в Ветхом Завете гораздо больше внимания уделяется страху и кровной мести. Легендарным автором книг Ветхого Завета считается Моисей, поэтому интересно посмотреть, какие примеры подает своим последователям этот праведник.

Известный американский исследователь религии и магии Пол Куртц в своей книге «Искушение потусторонним» дает достаточно резкую оценку личности библейского персонажа Моисея. Опираясь на тексты Библии и подвергнув жизнь и поступки Моисея беспристрастному историческому анализу, П. Куртц доказывает, что основатель иудаизма был жестокой, высокомерной и мстительной личностью. Вот какие аргументы он приводит для обоснования своей нелицеприятной оценки легендарного вождя еврейского народа: «Для того чтобы получить от фараона разрешение на исход из Египта, Моисей вновь и вновь обрушивал на египтян разные беды: мошку, песьих мух, моровую язву, поразившую скот, воспаление с нарывами, сильный гром с градом, саранчу и тьму. Лишь после последнего бедствия – смерти первенцев в египетских семьях, – не затронувшего еврейских родов, фараон согласился отпустить евреев из Египта. Согласитесь, что уничтожение безвинных младенцев нельзя назвать гуманным и достойным поступком».[16]

Второй эпизод бесчеловечного обращения Моисея уже со своими земляками связан с горой Синай. Пока Моисей находился на этой горе, принимая от Бога законодательные установления, евреи отвратились от Яхве. Они слепили из золота тельца и стали поклоняться ему. Для устрашения и наказания евреев Моисей приказал своим сторонникам убивать всех, несогласных с ним: «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, – ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек».[17]

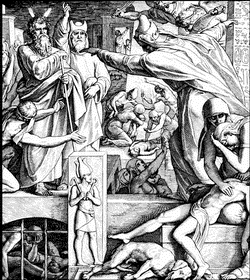

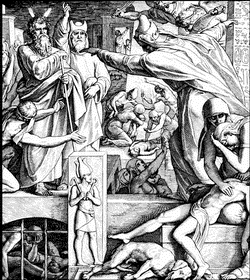

Ю. Карольсфельд.

Ю. Карольсфельд.

Поражение египетских первенцев Моисеем

Пол Куртц далее пишет в своей книге: «Если Моисей так беспощадно расправлялся с сородичами, то что можно было ждать от него другим народам из сопредельных стран? Развязанный им геноцид моавитянского народа противоречит представлению о Моисее как о герое, давшем человечеству моральные законы. В Числах мы читаем о приближении евреев к обетованной земле. Они воюют с другими племенами и народами, захватывая поселения и убивая местных жителей. После битвы с мадиамами Моисей поступил особенно жестоко. Евреи убили всех мадиамских мужчин, сожгли все их города, грабили, разрушали. Узнав, что женщин оставили в живых, Моисей разгневался. Он приказывает убить всех детей мужского пола и замужних женщин и пощадить только девственниц, число которых, согласно Библии, было 32 тысячи».[18]

Пол Куртц пишет: «На своем пути к земле обетованной евреи жестоко уничтожали местное население. Иначе, говорил Моисей, “если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле” (Числ. 33; 55). Моисей действует как беспощадный правитель, а не как моральный пророк. На своем пути евреи разрушали святыни и алтари завоеванных народов. Они не испытывают никакой терпимости к богам иных религий: “Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим… И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их” (Втор. 12; 2, 3). Моисей ведет политику уничтожения. Он обещает своему народу, что Господь истребит другие народы, к которым они идут». Комментируя деяния пророка Моисея, Пол Куртц отмечает: «Моисей отнюдь не был миротворцем или образцом добродетели. Вторжение евреев в Ханаанскую землю ничем не отличалось от нападения нацистов во Второй мировой войне, вторже ний монгольских ханов или иных захватчиков в истории. Оно было далеко от высокой гуманистической морали, которую все современные нации и народы считают ценностью мировой цивилизации».[19]

Из этого раздела видно, почему церковь не отнесла жестокость к смертным грехам – в противном случае большая часть истории христианства оказалась бы сплошным грехом.

Глава 3. Светская мораль и понятие греха

Моральные нормы в разные века

Древние кодексы поведения

Чем религиозная мораль отличается от светской: в религии моральные нормы формулируются в более общем виде и для обоснования тех или иных норм ссылаются на высшие силы. Светская мораль более конкретна, более рациональна, и для объяснения тех или иных положений прибегает к логике, а не к божественным откровениям. Во все времена в человеческом обществе существовало противоречие между интересами отдельных людей и интересами общества в целом. В человеке заложен ряд инстинктов (самосохранения, размножения, разрушения и т. д.), толкающих его на определенные действия, которые другими членами общества воспринимаются как агрессия и покушение на их права. Борьба может идти за пищу, воду, жилище, женщину, и если не ограничивать эгоизм людей, может начаться всеобщая «война всех против всех» – «bellum omnium contra omnes», – как говорил Гоббс.

Для устранения подобных противоречий, начиная с глубокой древности, правители и жрецы принимали различные законы, которые должны были внести порядок и равновесие в общественную жизнь. Часть этих законов носило чисто юридически-правовой светский характер (законы царя Хаммурапи), другие были оформлены в виде божественных указаний (египетская «Книга мертвых»), третьи представляли собой нечто среднее между первым и вторым (библейские заповеди Моисея). Помимо установленных властями и зафиксированных (не важно – в виде глиняных табличек, в камне или на папирусе), в обществе существовали и неписаные этические законы, которые устно передавались из поколение в поколение, определяя, «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из первых среди известных науке кодексов правил и норм поведения является знаменитый Kодекс вавилонского царя Хаммурапи, совмещающий в себе элементы Уголовного, Гражданского и Трудового кодексов нашего времени (XVIII в. до н. э.). Он появился за 500 лет до законов Моисея, и можно сказать, что иудейский пророк кое-что позаимствовал из законодательства Междуречья. В законах царя Хаммурапи, высеченных на мощном камне и сохранившихся до наших дней, содержится мало абстрактных этических норм (типа «не укради или не возжелай жены ближнего своего). Зато в деталях расписывается, какое наказание человек получит за каждое из этих преступлений – с учетом смягчающих или отягощающих обстоятельств.

Вот, например, какие наказания положены в древнем Вавилоне за прелюбодеяние:

В разные века в разных странах моральные нормы менялись в ту или иную сторону в соответствии с национальными особенностями, характером правителей или религиозными канонами. Со времен царя Хаммурапи и до ХХ века человечество пережило рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический общественные уклады. На самом деле настоящего социализма – то есть общественного строя, нацеленного на благо всех членов общества – никому из «коммунистов» построить не удалось, но эта цель была торжественно заявлена правителями Советского Союза.

Новое время требовало и новые образцы нравственности, поэтому руководители страны дали своим подданным «Моральный кодекс строителя коммунизма» – свод принципов коммунистической морали, по которым теперь нужно было жить гражданам Советского Союза. Кодекс был включен в текст Третьей Программы КПСС, принятой в 1961 году XXII съездом партии. По своей форме «Моральный кодекс» являлся как бы ответом на библейские заповеди Моисея и должен был служить средством «нравственного воспитания советских людей, формирования сознательного и активного борца за коммунизм, всесторонне развитого, нового человека, свободного от пороков и пережитков старого общества».

Агитационный плакат советского времени

Агитационный плакат советского времени

Общие аспекты морали

Солдат обманул своего начальника – это плохо, и за это в условиях военного времени его могут расстрелять. Он же, попав в плен, сумел обмануть врагов и, захватив важные документы, вернулся к своим – честь ему и хвала – получай орден за хитрость и смекалку.

Врач обманул своего коллегу, скрыв от него новый способ лечения – нехорошо; товарищи по работе его осудили. Этот же врач скрыл от больного диагноз (тот был обречен, неоперабельная форма рака) – все с пониманием отнеслись к этому факту. Некоторые даже назвали такой обман «благородным» и «гуманным».

Пятилетняя девочка приходит к папе с вопросом «Откуда берутся дети?» и оторвавшийся от газеты папа начинает лепетать что-то о аисте и капусте или магазине, где продают детишек. Сидящий рядом приятель одобрительно улыбается: не рассказывать же пятилетней девчушке о технике полового акта. Обман ребенка налицо, но никого это не волнует. А если тот же ребенок, разбив вазу, начинает сваливать вину на кошку, то, уличенный в вранье, он будет сурово наказан: «Не смей обманывать родителей!»

Такие примеры можно продолжать до бесконечности, но, наверное, вам уже становится ясной вся сложность и неоднозначность моральных оценок правды и лжи, чистосердечия и обмана.

Чтобы разобраться в хитросплетениях моральных догм и правил, нам следует начать с определения этих понятий. Так что же такое мораль? Толковый словарь С. И. Ожегова определяет ее как «нравственные нормы поведения, отношений с людьми, а также сама нравственность». Итак, одно из главных содержаний понятий морали и нравственности составляют нормы и правила поведения людей, которыми они руководствуются в своей жизни. В отличие от правовых норм, неисполнение их не влечет за собой тюремного заключения, а их нарушитель подвергается только общественному порицанию. Но так же, как и право, мораль исторически обусловлена и изменчива: то, что признается нравственным в одном обществе, безнравственно в другом.

Великий Иоганн Вольфганг Гете говорил: «Нравственность – это вечная попытка примирения наших личных потребностей». Другими словами, люди придумали мораль для того, чтобы обуздать свой природный эгоизм и регулировать общественные отношения. Марксисты говорили о нравственности более откровенно: «Коммунисты вообще не проповедуют никакой морали… Они не предъявляют людям морального требования: любите друг друга, не будьте эгоистами и т. д.; они, наоборот, отлично знают, что как эгоизм, так и самоотверженность есть при определенных обстоятельствах необходимая форма самоутверждения индивидов» (К. Маркс и Ф. Энгельс). «Мораль – это “бессилие в действии”. Всякий раз, как только она вступает в борьбу с каким-либо пороком, она терпит поражение» (К. Маркс). «Абсолютно безнравственного нет ничего на свете…» (Ф. Энгельс).

Пока из всего вышесказанного определенно ясно одно: в каждой исторической эпохе, в каждом самостоятельно функционирующем человеческом обществе существуют определенные нормы поведения, регламентирующие необходимый и достаточный уровень правдивости его членов. Нарушение этих норм отдельными людьми наказывается путем общественного порицания. Нравственным считаются слова и поступки, соответствующие общепринятым в данном обществе нормам, а безнравственными – нарушающие их. Эволюция человеческих отношений приводит к тому, что некоторые нравственные нормы, успешно ранее регламентировавшие взаимоотношения людей, становятся все более неприемлeмыми. В результате возникают новые правила поведения, которые впоследствии находят свое «научное» или религиозное, оправдание.

Мы уже отмечали, что внутри христианской этики немало противоречий. Например, вторая заповедь запрещает поклоняться идолам: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не покланяйся им и не служи им».[21] Или: «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых».[22] Но зайдите в любой католический храм и вы увидите, сколько там раскрашенных позолоченных кумиров, которым поклоняются люди.

Конечно, трудно что-то возразить против таких Заветов, как «Не убивай», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Но рядом с этими заповедями встречаются и совсем архаичные, которым трудно найти место в современном мире: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мяса его не есть»,[23] или: «А день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих».[24]

Как вы представляете себе практическое исполнение данного Завета: работники транспорта и электростанций, врачи и милиционеры – все как один прекращают свою работу в этот день. То, что легко можно было исполнить аравийским скотоводам две тысячи лет назад, явно невыполнимо в технический ХХ век. Но что же это за Всеобщая Мораль, одни заповеди которой мы соглашаемся исполнять, а другие игнорируем? Ведь даже самым правоверным евреям приходится хоть что-то делать в субботу, и по этому поводу есть забавный анекдот:

Встретились как-то священники разных конфессий и стали спорить, кого из них больше любит Господь.

Католический священник сказал:

– Однажды я плыл на пароходе. Вдруг началась сильнейшая буря, загрохотал гром, молнии били не переставая. Я испугался, что они попадут в корабль, и попросил Бога отвести беду. И вот: кругом свирепствует буря, а вокруг корабля установился штиль, волны утихли, и мы благополучно добрались до берега.

На это раввин ответил:

– Меня все же Бог любит сильнее, и я докажу это. Однажды была суббота, я шел по улице и увидел на земле толстый кошелек. Заповедь не позволяла мне поднять его, и я вознес к Господу молитву. И вот – для всех продолжалась суббота, а для меня одного Он сделал пятницу, и я спокойно поднял деньги.

Глава 4. Психологический взгляд на проблему греха

Грех как поступок, состояние и свойство личности

С точки зрения науки психологии, то что люди называют грехом, может иметь совершенно разное психологическое содержание.

Во-первых, это может быть отдельный поступок человека (разозлился на что-то, позавидовал кому-то, расстроился и т. п.). Согласитесь, что такое может случиться с каждым, и если человек вовремя опомнился, раскаялся и постарался больше не совершать подобных поступков, то не следует обвинять его в грехе, а можно скорее пожалеть и посочувствовать.

Во-вторых, это может быть состоянием – то есть длительным процессом, которое надолго охватывает психику человека, к которому он привыкает и которое становится для него привычным. Так, человек может постоянно завидовать своему более удачливому коллеге или более богатому соседу, причем может пребывать в состоянии зависти все время, пока он видит своего знакомого или думает о нем. Но вот сосед разорился или карьера коллеги претерпела крах – и на душе у завистника устанавливается покой, и он избавляется от греха.

В-третьих, грех может стать частью личности человека, превратившись в устойчивое личностное качество. И тогда мы называем такого человека гордым или тщеславным, завистливым, похотливым, жадным или унылым.

Итак, попробуем проанализировать смертные грехи с точки зрения их психологического содержания:

Гордыня. Чаще она представляет собой черту личности (гордость, тщеславие, амбициозность), но иногда – после достижения успеха в какой-то области, является психическим состоянием (гордость спортсмена после установления рекорда, гордость бизнесмена, провернувшего выгодную сделку).

Зависть. Чаще является психологическим состоянием, которое возникает, когда человек встречается с кем-то, кто достиг большего успеха, чем он (она). Это может быть красота, успех, положение в обществе, материальные блага и пр. Несколько реже зависть является чертой личности. Обычно это связано с особенностями воспитания и передается в качестве семейной традиции.

Папа, однако, нашел, что его эмиссары не проявили нужного рвения и недостаточно быстро достигли желаемых результатов. Он отправил в помощь им трех легатов, поручив истребить всех еретиков, иначе говоря, большую часть населения Южной Франции. Вскоре к эмиссарам Иннокентия присоединился монах Доминик, основоположник инквизиции. Избиение альбигойцев приняло ужасающие размеры. Симон де Монфор во главе многочисленной армии осадил город Безье. В течение целого месяца жители этого цветущего города героически защищались, но в конце концов, измученные голодом, вынуждены были капитулировать. Однако их мирные предложения были отвергнуты. Фанатики поклялись истребить всех без исключения, вплоть до грудных младенцев. Ведь речь шла об уничтожении ереси, широкое распространение которой весьма тревожило папу, ибо угрожало самому существованию папства. Вот почему святой престол решил любой ценой утверждать свое господство, вот почему папы, не брезгуя никакими средствами, огнем и мечом приводили к повиновению страны, обнаруживавшие стремление к независимости и свободе.

Город Безье был взят. Началась страшная резня. Солдаты на улицах насиловали женщин, а затем убивали их. Доминик с крестом в руке обходил городские кварталы, подстрекая бандитов к грабежам и поджогам. Кровь лилась ручьями. Тщетно кое-кто пытался обратить внимание папских легатов на то, что большая часть обитателей Безьера не является еретиками: эти чудовища готовы были уничтожить скорее сотню невинных, чем пощадить хотя бы одного виновного. “Убивайте, – восклицал Арнольд Амальрик, – убивайте всех! Бог узнает своих!”

Этот призыв был осуществлен буквально. Город Безье превратили в пепел, шестьдесят тысяч жертв было погребено под его дымившимися развалинами. Покончив с Безье, папские агенты обрушились на остальные города. Были разгромлены Каркассон, Тулуза, Альби и другие города Южной Франции, примыкавшие к альбигойскому движению. Они тоже сделались ареной чудовищных избиений».[15]

Как известно, Библия состоит из двух частей – Ветхого и Нового Завета, которые не во всем совпадают друг с другом по своему духу.

Если Новый Завет – это Христа учение о любви и всепрощении, то в Ветхом Завете гораздо больше внимания уделяется страху и кровной мести. Легендарным автором книг Ветхого Завета считается Моисей, поэтому интересно посмотреть, какие примеры подает своим последователям этот праведник.

Известный американский исследователь религии и магии Пол Куртц в своей книге «Искушение потусторонним» дает достаточно резкую оценку личности библейского персонажа Моисея. Опираясь на тексты Библии и подвергнув жизнь и поступки Моисея беспристрастному историческому анализу, П. Куртц доказывает, что основатель иудаизма был жестокой, высокомерной и мстительной личностью. Вот какие аргументы он приводит для обоснования своей нелицеприятной оценки легендарного вождя еврейского народа: «Для того чтобы получить от фараона разрешение на исход из Египта, Моисей вновь и вновь обрушивал на египтян разные беды: мошку, песьих мух, моровую язву, поразившую скот, воспаление с нарывами, сильный гром с градом, саранчу и тьму. Лишь после последнего бедствия – смерти первенцев в египетских семьях, – не затронувшего еврейских родов, фараон согласился отпустить евреев из Египта. Согласитесь, что уничтожение безвинных младенцев нельзя назвать гуманным и достойным поступком».[16]

Второй эпизод бесчеловечного обращения Моисея уже со своими земляками связан с горой Синай. Пока Моисей находился на этой горе, принимая от Бога законодательные установления, евреи отвратились от Яхве. Они слепили из золота тельца и стали поклоняться ему. Для устрашения и наказания евреев Моисей приказал своим сторонникам убивать всех, несогласных с ним: «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, – ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек».[17]

Поражение египетских первенцев Моисеем

Пол Куртц далее пишет в своей книге: «Если Моисей так беспощадно расправлялся с сородичами, то что можно было ждать от него другим народам из сопредельных стран? Развязанный им геноцид моавитянского народа противоречит представлению о Моисее как о герое, давшем человечеству моральные законы. В Числах мы читаем о приближении евреев к обетованной земле. Они воюют с другими племенами и народами, захватывая поселения и убивая местных жителей. После битвы с мадиамами Моисей поступил особенно жестоко. Евреи убили всех мадиамских мужчин, сожгли все их города, грабили, разрушали. Узнав, что женщин оставили в живых, Моисей разгневался. Он приказывает убить всех детей мужского пола и замужних женщин и пощадить только девственниц, число которых, согласно Библии, было 32 тысячи».[18]

Пол Куртц пишет: «На своем пути к земле обетованной евреи жестоко уничтожали местное население. Иначе, говорил Моисей, “если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле” (Числ. 33; 55). Моисей действует как беспощадный правитель, а не как моральный пророк. На своем пути евреи разрушали святыни и алтари завоеванных народов. Они не испытывают никакой терпимости к богам иных религий: “Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим… И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их” (Втор. 12; 2, 3). Моисей ведет политику уничтожения. Он обещает своему народу, что Господь истребит другие народы, к которым они идут». Комментируя деяния пророка Моисея, Пол Куртц отмечает: «Моисей отнюдь не был миротворцем или образцом добродетели. Вторжение евреев в Ханаанскую землю ничем не отличалось от нападения нацистов во Второй мировой войне, вторже ний монгольских ханов или иных захватчиков в истории. Оно было далеко от высокой гуманистической морали, которую все современные нации и народы считают ценностью мировой цивилизации».[19]

И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола; а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем; и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота; и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона.Пол Куртц в своем исследовании отмечает исключительную суровость законов Моисея, в которых степень наказания явно не соответствовала величине проступка. Например: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21; 17). В Левите говорится, что если родители не могут сладить со своими детьми, то их могут забить камнями на глазах у всей общины: «Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их: То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания, И скажут старейшинам города своего: «сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница»; тогда все жителя города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат, и убоятся».[20] По мнению П. Куртца, жестокость кодекса Моисея демонстрирует та легкость, с какой он прибегает к смертной казни. Она применяется не только к убийцам, но и к совершившим следующие преступления: прелюбодеяние, гомосексуальная связь, кровосмешение, богохульство, изнасилование, потеря девственности до брачной ночи, половая связь с животными, несоблюдение субботы, жертвоприношение другим богам, ведовство, общение с призраками и духами и т. д.

И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества навстречу им из стана.

И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин?

Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем; итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя.

(Числа 31; 7-18.)

Из этого раздела видно, почему церковь не отнесла жестокость к смертным грехам – в противном случае большая часть истории христианства оказалась бы сплошным грехом.

Глава 3. Светская мораль и понятие греха

Моральные нормы в разные века

Люди делятся на грешников, которые считают себя праведниками, и праведников, которые считают себя грешниками.

Блез Паскаль

Древние кодексы поведения

Чем религиозная мораль отличается от светской: в религии моральные нормы формулируются в более общем виде и для обоснования тех или иных норм ссылаются на высшие силы. Светская мораль более конкретна, более рациональна, и для объяснения тех или иных положений прибегает к логике, а не к божественным откровениям. Во все времена в человеческом обществе существовало противоречие между интересами отдельных людей и интересами общества в целом. В человеке заложен ряд инстинктов (самосохранения, размножения, разрушения и т. д.), толкающих его на определенные действия, которые другими членами общества воспринимаются как агрессия и покушение на их права. Борьба может идти за пищу, воду, жилище, женщину, и если не ограничивать эгоизм людей, может начаться всеобщая «война всех против всех» – «bellum omnium contra omnes», – как говорил Гоббс.

Для устранения подобных противоречий, начиная с глубокой древности, правители и жрецы принимали различные законы, которые должны были внести порядок и равновесие в общественную жизнь. Часть этих законов носило чисто юридически-правовой светский характер (законы царя Хаммурапи), другие были оформлены в виде божественных указаний (египетская «Книга мертвых»), третьи представляли собой нечто среднее между первым и вторым (библейские заповеди Моисея). Помимо установленных властями и зафиксированных (не важно – в виде глиняных табличек, в камне или на папирусе), в обществе существовали и неписаные этические законы, которые устно передавались из поколение в поколение, определяя, «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из первых среди известных науке кодексов правил и норм поведения является знаменитый Kодекс вавилонского царя Хаммурапи, совмещающий в себе элементы Уголовного, Гражданского и Трудового кодексов нашего времени (XVIII в. до н. э.). Он появился за 500 лет до законов Моисея, и можно сказать, что иудейский пророк кое-что позаимствовал из законодательства Междуречья. В законах царя Хаммурапи, высеченных на мощном камне и сохранившихся до наших дней, содержится мало абстрактных этических норм (типа «не укради или не возжелай жены ближнего своего). Зато в деталях расписывается, какое наказание человек получит за каждое из этих преступлений – с учетом смягчающих или отягощающих обстоятельств.

Вот, например, какие наказания положены в древнем Вавилоне за прелюбодеяние:

(§ 128) Если человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта женщина – не жена.Кодекс строителей коммунизма

(§ 129) Если жена человека была схвачена лежащей с другим мужчиной, то их должно связать и бросить в воду. Если хозяин жены пощадит свою жену, то и царь пощадит своего раба.

(§ 130) Если человек насильно овладел женою другого человека, которая еще не познала мужчину и которая еще проживала в доме своего отца, и возлежал на ее лоне, и его схватили, то этот человек должен быть убит, а женщина должна быть оправдана.

(§ 131) Если жену человека ее муж обвинит, но она не была схвачена при лежании с другим мужчиной, то она может произнести клятву богом и вернуться в свой дом.

(§ 132) Если на жену человека был простерт палец по поводу другого мужчины, но она не была схвачена при лежании с другим мужчиной, то ради своего мужа она должна погрузиться в реку.

(§ 157) Если человек возлежал на лоне своей матери после смерти отца, то их обоих должно сжечь.

В разные века в разных странах моральные нормы менялись в ту или иную сторону в соответствии с национальными особенностями, характером правителей или религиозными канонами. Со времен царя Хаммурапи и до ХХ века человечество пережило рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический общественные уклады. На самом деле настоящего социализма – то есть общественного строя, нацеленного на благо всех членов общества – никому из «коммунистов» построить не удалось, но эта цель была торжественно заявлена правителями Советского Союза.

Новое время требовало и новые образцы нравственности, поэтому руководители страны дали своим подданным «Моральный кодекс строителя коммунизма» – свод принципов коммунистической морали, по которым теперь нужно было жить гражданам Советского Союза. Кодекс был включен в текст Третьей Программы КПСС, принятой в 1961 году XXII съездом партии. По своей форме «Моральный кодекс» являлся как бы ответом на библейские заповеди Моисея и должен был служить средством «нравственного воспитания советских людей, формирования сознательного и активного борца за коммунизм, всесторонне развитого, нового человека, свободного от пороков и пережитков старого общества».

Моральный кодекс строителя коммунизмаКак мы можем видеть, в данном Кодексе причудливым образом переплелись Ветхо– и Новозаветные мотивы. Из Нового Завета коммунисты взяли идею любви и уважения к окружающим (пункты 5, 6, 8, 10 и 12), а из Ветхого – идею непримиримой ненависти к врагам коммунистической идеологии (9 и 11). На самом деле этот Кодекс похож на окрошку, в которой есть все – и куски монастырского устава, в котором монахам предписывается трудиться на общее благо, и куски из Заветов альбигойцев, и фанатизм времен военного коммунизма. По частям этот Кодекс хорош, так как многие его постулаты призывают людей к самосовершенствованию, но вот придерживаться его в обыденной жизни было невозможно. В реальности каждый житель Советского Союза, так или иначе, нарушал этот светлый устав коммунистического рая и оказывался грешен перед партией. Поэтому очень скоро доски с текстом данных правил исчезли со стен учреждений и были отправлены в архивы.

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Общие аспекты морали

Большая разница – не хочет грешить человек или не может.

Сенека Младший

Солдат обманул своего начальника – это плохо, и за это в условиях военного времени его могут расстрелять. Он же, попав в плен, сумел обмануть врагов и, захватив важные документы, вернулся к своим – честь ему и хвала – получай орден за хитрость и смекалку.

Врач обманул своего коллегу, скрыв от него новый способ лечения – нехорошо; товарищи по работе его осудили. Этот же врач скрыл от больного диагноз (тот был обречен, неоперабельная форма рака) – все с пониманием отнеслись к этому факту. Некоторые даже назвали такой обман «благородным» и «гуманным».

Пятилетняя девочка приходит к папе с вопросом «Откуда берутся дети?» и оторвавшийся от газеты папа начинает лепетать что-то о аисте и капусте или магазине, где продают детишек. Сидящий рядом приятель одобрительно улыбается: не рассказывать же пятилетней девчушке о технике полового акта. Обман ребенка налицо, но никого это не волнует. А если тот же ребенок, разбив вазу, начинает сваливать вину на кошку, то, уличенный в вранье, он будет сурово наказан: «Не смей обманывать родителей!»

Такие примеры можно продолжать до бесконечности, но, наверное, вам уже становится ясной вся сложность и неоднозначность моральных оценок правды и лжи, чистосердечия и обмана.

Чтобы разобраться в хитросплетениях моральных догм и правил, нам следует начать с определения этих понятий. Так что же такое мораль? Толковый словарь С. И. Ожегова определяет ее как «нравственные нормы поведения, отношений с людьми, а также сама нравственность». Итак, одно из главных содержаний понятий морали и нравственности составляют нормы и правила поведения людей, которыми они руководствуются в своей жизни. В отличие от правовых норм, неисполнение их не влечет за собой тюремного заключения, а их нарушитель подвергается только общественному порицанию. Но так же, как и право, мораль исторически обусловлена и изменчива: то, что признается нравственным в одном обществе, безнравственно в другом.

Великий Иоганн Вольфганг Гете говорил: «Нравственность – это вечная попытка примирения наших личных потребностей». Другими словами, люди придумали мораль для того, чтобы обуздать свой природный эгоизм и регулировать общественные отношения. Марксисты говорили о нравственности более откровенно: «Коммунисты вообще не проповедуют никакой морали… Они не предъявляют людям морального требования: любите друг друга, не будьте эгоистами и т. д.; они, наоборот, отлично знают, что как эгоизм, так и самоотверженность есть при определенных обстоятельствах необходимая форма самоутверждения индивидов» (К. Маркс и Ф. Энгельс). «Мораль – это “бессилие в действии”. Всякий раз, как только она вступает в борьбу с каким-либо пороком, она терпит поражение» (К. Маркс). «Абсолютно безнравственного нет ничего на свете…» (Ф. Энгельс).

Пока из всего вышесказанного определенно ясно одно: в каждой исторической эпохе, в каждом самостоятельно функционирующем человеческом обществе существуют определенные нормы поведения, регламентирующие необходимый и достаточный уровень правдивости его членов. Нарушение этих норм отдельными людьми наказывается путем общественного порицания. Нравственным считаются слова и поступки, соответствующие общепринятым в данном обществе нормам, а безнравственными – нарушающие их. Эволюция человеческих отношений приводит к тому, что некоторые нравственные нормы, успешно ранее регламентировавшие взаимоотношения людей, становятся все более неприемлeмыми. В результате возникают новые правила поведения, которые впоследствии находят свое «научное» или религиозное, оправдание.

Мы уже отмечали, что внутри христианской этики немало противоречий. Например, вторая заповедь запрещает поклоняться идолам: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не покланяйся им и не служи им».[21] Или: «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых».[22] Но зайдите в любой католический храм и вы увидите, сколько там раскрашенных позолоченных кумиров, которым поклоняются люди.

Конечно, трудно что-то возразить против таких Заветов, как «Не убивай», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Но рядом с этими заповедями встречаются и совсем архаичные, которым трудно найти место в современном мире: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мяса его не есть»,[23] или: «А день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих».[24]

Как вы представляете себе практическое исполнение данного Завета: работники транспорта и электростанций, врачи и милиционеры – все как один прекращают свою работу в этот день. То, что легко можно было исполнить аравийским скотоводам две тысячи лет назад, явно невыполнимо в технический ХХ век. Но что же это за Всеобщая Мораль, одни заповеди которой мы соглашаемся исполнять, а другие игнорируем? Ведь даже самым правоверным евреям приходится хоть что-то делать в субботу, и по этому поводу есть забавный анекдот:

Встретились как-то священники разных конфессий и стали спорить, кого из них больше любит Господь.

Католический священник сказал:

– Однажды я плыл на пароходе. Вдруг началась сильнейшая буря, загрохотал гром, молнии били не переставая. Я испугался, что они попадут в корабль, и попросил Бога отвести беду. И вот: кругом свирепствует буря, а вокруг корабля установился штиль, волны утихли, и мы благополучно добрались до берега.

На это раввин ответил:

– Меня все же Бог любит сильнее, и я докажу это. Однажды была суббота, я шел по улице и увидел на земле толстый кошелек. Заповедь не позволяла мне поднять его, и я вознес к Господу молитву. И вот – для всех продолжалась суббота, а для меня одного Он сделал пятницу, и я спокойно поднял деньги.

Глава 4. Психологический взгляд на проблему греха

Грех как поступок, состояние и свойство личности

То, что у других мы называем грехом, у себя мы считаем экспериментом.

Ральф Эмерсон

С точки зрения науки психологии, то что люди называют грехом, может иметь совершенно разное психологическое содержание.

Во-первых, это может быть отдельный поступок человека (разозлился на что-то, позавидовал кому-то, расстроился и т. п.). Согласитесь, что такое может случиться с каждым, и если человек вовремя опомнился, раскаялся и постарался больше не совершать подобных поступков, то не следует обвинять его в грехе, а можно скорее пожалеть и посочувствовать.

Во-вторых, это может быть состоянием – то есть длительным процессом, которое надолго охватывает психику человека, к которому он привыкает и которое становится для него привычным. Так, человек может постоянно завидовать своему более удачливому коллеге или более богатому соседу, причем может пребывать в состоянии зависти все время, пока он видит своего знакомого или думает о нем. Но вот сосед разорился или карьера коллеги претерпела крах – и на душе у завистника устанавливается покой, и он избавляется от греха.

В-третьих, грех может стать частью личности человека, превратившись в устойчивое личностное качество. И тогда мы называем такого человека гордым или тщеславным, завистливым, похотливым, жадным или унылым.

Итак, попробуем проанализировать смертные грехи с точки зрения их психологического содержания:

Гордыня. Чаще она представляет собой черту личности (гордость, тщеславие, амбициозность), но иногда – после достижения успеха в какой-то области, является психическим состоянием (гордость спортсмена после установления рекорда, гордость бизнесмена, провернувшего выгодную сделку).

Зависть. Чаще является психологическим состоянием, которое возникает, когда человек встречается с кем-то, кто достиг большего успеха, чем он (она). Это может быть красота, успех, положение в обществе, материальные блага и пр. Несколько реже зависть является чертой личности. Обычно это связано с особенностями воспитания и передается в качестве семейной традиции.