Страница:

Есть люди, которые не выносят оскорбления, понукания, жесткого давления, невежливого отношения к себе. Их называют гордыми, в то время как эти люди вовсе не гордятся собой, а обладают чувством собственного достоинства.

Сюда также относится чувство гордости за свои реальные достижения (без демонстрации своего превосходства и унижения других людей). Это состояние можно обозначить как «гордость достигнутым». Например, человек знает 50 иностранных языков и гордится этим фактом. Или спортсмен установил рекорд, равного которому еще не было в истории спорта. Или изобретатель сделал великое открытие…

Главное здесь – это критерий оценки. Если человек сравнивает себя с другими людьми и говорит, что он лучший – это гордыня. Если он гордится своим достижением, а не собой, или радуется своей победе, сравнивая свое нынешнее достижение со своими прошлыми успехами – то это заслуженная гордость, в которой нет самолюбования и тщеславия. Например, если чемпион, прыгнувший в высоту на 2 метра 40 сантиметров, презрительно смеется над проигравшими соперниками – он гордец. Если же он радуется своему рекорду и говорит о том, что благодаря напряженным тренировкам смог впервые одолеть такую высоту, которая еще недавно казалась фантастической, – это нормальная, оправданная гордость.

В своих мемуарах И. Л. Андроников рассказывает о своей поездке вместе с А. Н. Толстым в Ярославль в мае 1939, где в театре имени Волкова должна была состояться премьера пьесы «Петр Первый». В книге воспоминаний Андроников пишет: «Он уважал читателя. Читатель для него был составной частью искусства, а зритель, воспринимающий спектакль, – таким же творцом его, как автор и как актер».

Итак, Алексей Толстой был чутким, внимательным человеком, уважающий людей, к которым ехал на встречу и которые с нетерпением ожидали его. Они сели в машину и поехали.

«Он сидел рядом с шофером, в очках, с трубкой, в берете – вспоминает Андроников. – Сосредоточенный, серьезный, пожалуй, чуть-чуть суровый: на вопросы отвечал коротко, на разговоры и смех не обращал никакого внимания.

Но вот мы проехали Загорск, пошли места новые, незнакомые, – и Толстой словно преобразился. Поминутно выходил из машины и с огромной любознательностью, с каким-то детским удивлением, с мудрым вниманием, мигая, неторопливо и сосредоточенно рассматривал (именно рассматривал) расстилавшуюся по обе стороны дороги переяславскую землю. Каждую избу с коньком, колхозный клуб, новое здание почты, старую колокольню, кривую березу на обочине, сверкающие после дождя лужи и безбрежную даль озера. То восхищенно хохотнет, то замечтается или пожмет в удивлении плечами.

– Перестаньте трещать, – говорил он, сердито оборачиваясь к нам. – Поглядите, какая красота удивительная… Непонятно, почему мы сюда не ездим никогда? Я лично переезжаю сюда, покупаю два сруба простых и можете ездить ко мне в гости.

А. Н. Толстой

А. Н. Толстой

– Ты на спектакль опоздаешь.

– Я лично не опоздаю, потому что не собираюсь отсюда уезжать. Тем не менее через минуту мы едем.

– Стой! Секунду! – Алексей Николаевич распахивает дверцу машины и распрямляется, большой, крупный, дородный. – Красивее этого места я в жизни ничего не видел, можете ехать без меня.

Проезжаем древний город Ростов – он рассказывает о Петре, издавшем указ перелить на пушки колокола.

Дорога Москва—Ярославль оказалась неважной – колдобины на каждом шагу. Стало ясно, что к началу спектакля мы уже опоздали. Ну, не такая беда, будем смотреть со второго акта. Но вот уже должен скоро начаться третий, а до Ярославля еще больше часа езды. Очевидно, Толстому придется выйти на сцену и самому объяснить публике причину задержки.

И вдруг крики:

– Стой, стой! Вы Толстого не обогнали дорогой? Алексей Николаевич даже опешил:

– Какого Толстого? Это я Толстой! Кто вы такие?

– Алексей Николаевич, милый, скорее, ура! Заждались! Спектакль не начинаем. Ждем вас. Какое событие для Ярославля – спектакль и ваш приезд! Публика в театре с восьми. Мы предупредили, что начнем с опозданием.

…Он прошел через вестибюль и партер, поднялся на авансцену. Произнес несколько приветственных слов. Шумные аплодисменты. Толстой сел в партер, пошел занавес.

Спектакль начался в половине одиннадцатого вечера, заставив прождать зрителей два с половиной часа.

Источник гордыни, ее мотивы и механизмы

Естественно-научный подход

Люди – существа общественные. Когда примерно десять миллионов лет назад их предки, привыкшие к относительно безопасной жизни на деревьях, в результате глобального изменения климата вдруг оказались на равнине, у них остался лишь один шанс устоять против свирепых африканских хищников – сплотиться вместе. Только коллективно они могли дать отпор льву или леопарду, только сообща – загнать антилопу. Когда в результате мутации один из австралопитеков обрел сознание и создал первые каменные орудия труда и охоты, он передал секрет изготовления каменного рубила соплеменникам, и люди стали еще могущественней, окончательно выделившись из животного мира. Так на Земле появились первые люди – представители ныне исчезнувшего вида Homo habilis – «Человека умелого». Нам трудно судить, обладали ли первые люди чувством гордости, но все же можно предположить, что человек, изготовивший особо удачное орудие охоты и добывший дичь для своих соплеменников, наверное, испытывал чувство удовлетворения, близкое к гордости. Однако о гордыне, как индивидуальном качестве, речь тогда еще не шла, ибо человек был частью племени и гордился и горевал вместе с ним.

В течение почти миллиона лет существование человеческого рода на Земле было проблематичным. Хищники, голод, болезни легко могли уничтожить маленькую искорку разума, возникшую на планете. Тем не менее люди выжили и стали понемногу распространяться за пределы африканского континента, и их разум крепчал и становился все изощренней. Со временем возникали новые виды людей – питекантропы, а потом – синантропы, которые научились поддерживать в своих пещерах огонь, что явилось еще одним аргументом в пользу коллективного существования. Разводить костры тогда еще не умели, огонь приносили из лесных пожаров, которые иногда возникали в лесу после ударов молний. Огонь согревал, он отпугивал хищников, на нем можно было готовить пищу. Кто-то уходил на охоту, кто-то собирал съедобные коренья, а кто-то приносил издалека ветки и подбрасывал в негаснущий десятилетия костер. Какая тут, к черту, гордость – поставили дежурить у костра – кидай ветки и смотри, чтобы огонь не погас. Погаснет – всему племени хана! А тебя съедят в качестве назидания другим.

Потом в эпоху неандертальцев настало Великое Оледенение планеты, и жить стало еще сложнее. Бой шел за каждый кусок мяса, за каждую свободную пещеру. В те далекие времена жизнь была чрезвычайно трудной, и рецепт выживания племени был один – всеобщее сплочение и отказ от индивидуализма и эгоизма. Если у кого-то из первобытных людей возникало желание жить и действовать одному и он уходил из племени – то тем самым обрекал себя на смерть. Гордыня в те времена была не просто смертным грехом – она была смертельно опасным грехом для человека, поэтому на нее практически никто не отваживался.

Однако со временем ситуация начала меняться. От охоты человек перешел к скотоводству, а затем – к земледелию. Он стал производить больше продуктов и товаров, чем мог потребить сам и начал накапливать богатство. При этом некоторые люди стали выделяться среди соплеменников – силой, умом, хитростью. Они почувствовали в себе эту силу, и так стала зарождаться гордость, впоследствии превратившаяся в гордыню. О том, как власть большинства постепенно перешла к власти избранных, очень хорошо рассказал Фридрих Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В ней Энгельс писал:

«Власть этой первобытной общины должна быть сломлена – и она была сломлена. Но она была сломлена под такими влияниями, которые прямо представляются нам упадком, грехопадением по сравнению с высоким нравственным уровнем старого родового общества. Самые низменные побуждения – вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к грабежу общего достояния – являются восприемниками нового, цивилизованного, классового общества. Самые гнусные средства – воровство, насилие, коварство, измена – подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его к гибели».

Таким образом, с точки зрения естественно-научного подхода гордыня – есть закрепленное на генетическом уровне чувство превосходства над соплеменниками, позволяющее его обладателям достигать более высокого положения в социальной иерархии.

Психологический подход

Строго говоря, психология не является единой, цельной наукой наподобие физики или химии. Эта отрасль человеческого знания является сложным конгломератом научных направлений, идей, гипотез и мифов, зачастую противоречащих друг другу. Поэтому мы не будем разбирать все психологические гипотезы возникновения гордыни, а ограничимся теорией Альфреда Адлера о комплексе неполноценности и комплексе превосходства.

Комплекс неполноценности, по определению психологов, является выражением неприспособленной структуры личности, страдающей ощущением превосходства окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие ошибок и неудач в раннем детстве и существенно влияет на поведение человека. Первым, кто исследовал и описал комплекс неполноценности, был немецкий психоаналитик Альфред Адлер.

По мнению Адлера, два комплекса (неполноценности и превосходства) естественным образом связаны. Он писал: «Нас не должно удивлять, если в случае, в котором мы рассматриваем комплекс неполноценности, мы обнаруживаем более или менее скрытый комплекс превосходства. С другой стороны, если исследуем комплекс превосходства в динамике, мы всякий раз находим более или менее скрытый комплекс неполноценности.

Необходимо уяснить, что слово “комплекс”, которое мы употребляем в отношении неполноценности и превосходства, отражает прежде всего преувеличенные чувство неполноценности и стремление к превосходству. Если мы посмотрим на вещи таким образом, это снимет кажущийся парадокс о двух противоположных тенденциях, существующих в одном индивиде, так как очевидно, что в норме стремление к превосходству и чувство неполноценности дополняют друг друга.

Если мы удовлетворены нынешним положением дел, в нас не должно быть места для стремления превосходить и добиваться успеха. Поэтому, ввиду того, что так называемые комплексы развиваются из естественных чувств, они не более противоречивы, чем обычные чувства».

Таким образом, недостаток уважения в детстве и страстное желание компенсировать детские унижения и страдания, могут привести потом к формированию гордыни.

С точки зрения религии гордыня – это грех, который впервые возник у свободолюбивого ангела, возомнившего себя равному Богу и бросившему ему вызов. Сатана, будучи первым революционером, прославляет всякий бунт, как борьбу за свободу. Священник Александр Ельчанинов так представляет себе происхождение и развитие гордыни: «Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души (например, большим горем), или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это – так называемый “темпераментный” человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это – своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью.

В случаях обратных, в переживаниях горя – тот же результат: человек «поглощен» своим горем, окружающий мир тускнеет и меркнет в его глазах; он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме как о своем горе; он живет им, он держится за него, в конце концов, как за единственное, что у него осталось, как за единственный смысл своей жизни. Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь, и эта подавленная субъективность порождает, как компенсацию, эгоцентрическую тенденцию, в самых разнообразных проявлениях: обидчивость, мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание, наконец, даже в виде прямых психозов характера навязчивых идей, манией преследования или манией величия».

Протоиерей Александр Ильяшенко считает, что смирение не только не равнозначно комплексу неполноценности, но принципиально от него отличается. «Смирение является даром Божьим. Если человек хочет иметь его, то должен об этом молиться: “Господи, научи меня смирению. Господи, избавь меня от гордыни”. А о комплексе неполноценности не просят Бога, наоборот, от него хотят избавиться.

С другой стороны, смиренный человек – чадо Церковное, а закомплексованный, как правило, только формально смиренный, потому что грех отделяет человека от Церкви. Для определения комплекса неполноценности есть хорошее выражение – “уничижение паче[44] гордости”. Такой человек сам себя ругает, говорит о себе – самый плохой, а попробуй сказать ему, что он хуже всех, – какие будут слезы: “Да как вы смели меня обидеть! Вы не знаете, что мне и так трудно… Я рассчитывал, что вы мне поможете, а вместо помощи вы говорите, что я такой плохой”. Суть в том, что если ты действительно такой плохой, то скажи: “Я плохой”. А если не можешь, то не говори, что смиренный. А то получается, что сам себя унижаешь, а на самом деле – полная противоположность смирению.

Существует два вида гордости. Одно – когда возносятся над людьми, а другое – ложно смиряются перед ними. Причем в последнем случае гордость может быть даже острее и глубже, чем в открытом проявлении. Оба подхода сводятся к чистому фарисейству – я не такой, как все. Один думает, что он лучше всех, другой, что хуже, но при этом оба остаются гордыми. А вот мытарь смиренно говорил о себе, что грешник.

Что такое покаяние? Преодоление мерзостей, которые человек за свою жизнь совершил. Мария Египетская сколько грехов совершила, а омыла их полностью слезами покаяния. И когда она рассказывала об этом cтарцу Зосиме, она плакала, хоть и была уже чиста. Господь ей грехи простил, а она себе – нет. И апостол Петр каждый раз плакал, когда слышал крик петуха. Господь его простил, а он остро свое отречение вспоминал и горячо каялся перед Богом всю жизнь. Ведь покаяться – это счастье.

Так вот, смиренный человек кается, а закомплексованный – нет. Это совершенно различные реакции, принципиально разные устроения человеческой души. Одно как бы рационалистическое, дающее возможность все разложить по полочкам, которое складывается на протяжении всей жизни: где-то человек совершал ошибки, но не делал соответствующих выводов, а главное – не каялся, а пытался преодолеть своими ограниченными силенками. И у него ничего не получилось, конечно. А другое, смирение, – таинственно прекрасно и угодно Богу».

Чем плохо следовать этому греху

Вред гордыни с точки зрения религии

Священник Александр Ельчанинов так описывает развитие гордыни: «Попробуем наметить главные этапы развития гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели. Вначале это только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить; проявляет особые вкусы, капризен в еде. Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела; невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами (перебивая чужую речь): “нет, что я вам расскажу”, или “нет, я знаю лучше случай”, или “у меня обыкновение…”, или “я придерживаюсь правила…” Одновременно, огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте.

Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других (женитьба, семья), работа, труд. Или пленит его религиозный путь и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как, с одной стороны, отсутствие скромности, а с другой – услаждение самим собой. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему; гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос: что выше – добрые дела или молитва.

Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования; он посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего посягания на свою), распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело – важно, чужое – пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. На этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор; является раздражительность, упрямство, сварливость; он убежден, что никто его не понимает, даже его духовник; столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор: “я” против людей (но еще не против Бога).

Душа становится темной и холодной, в ней поселяется надменность, презрение, злоба, ненависть. Помрачается ум, различение добра и зла делается путанным, так как оно заменяется различением “моего” и “не моего”. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе; его цель – вести свою линию, посрамить, поразить других; он жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру за непризнание. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность, иногда, если есть талант – на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси.

Наконец, на последней ступеньке, человек разрывает и с Богом. Если раньше он делал грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе все: грех его не мучит, он делается его привычкой; если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с диаволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый в этой стадии пребывает в состоянии полной изоляции. Посмотреть, как он беседует, спорит: он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами; если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал, так что даже в своих похвалах он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного.

Гордый терпит поражение на всех фронтах: психологически – тоска, мрак, бесплодие. Морально – одиночество, иссякание любви, злоба. Физиологически и патологически – нервная и душевная болезнь. С богословской точки зрения – смерть души, предваряющая смерть телесную, геенна еще при жизни».

Отношение к данному греху со стороны общества

Общество не любит гордецов. Их втайне уважают, им завидуют, им могут льстить, но их не любят. Поэтому человек, демонстрирующий гордыню, должен отдавать себе отчет в том, что он ступает на скользкий путь соперничества и конкуренции со своими соплеменниками, по Дарвину, соответствует «внутривидовой борьбе за существование» – самой жестокой и бескомпромиссной. Конечно, мы живем не в те времена, когда гордец мог получить удар шпаги в бок или арбалетную стрелу в затылок, но вот мелкие пакости еще в ходу. Гордец, открыто демонстрируя свое превосходство перед другими людьми, как бы бросает им вызов, и кое-кто может этот вызов принять – редко открыто, а чаще – начнет исподтишка вредить «победителю». Это явление особенно заметно в нашей национальной культуре, в которой принято больше жаловаться на жизнь, чем гордиться успехами. На Руси скромность издавна воспринимали в качестве добродетели, а гордость считали пороком.

Гордыня может иметь и другие негативные последствия для ее владельца. Стоит немного «подыграть» гордецу, и он, словно павлин, распускает перышки и с готовностью поглощает лесть – порцию за порцией. А льстец тем временем добивается от тщеславного человека того, что ему нужно. Поэтому проявлять грех гордыни – не очень дальновидно, особенно пока человек не достиг вершины власти и могущества. Как говорил Эдуард Севрус, «глупо идти с гордо поднятой головой по сильно пересеченной местности».

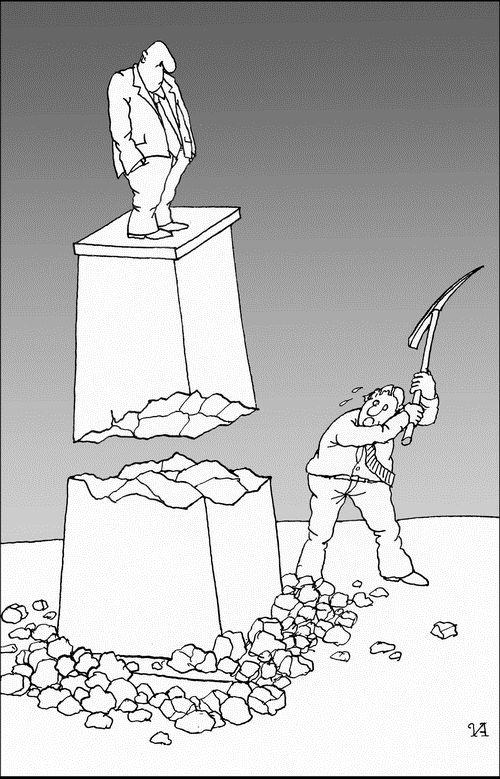

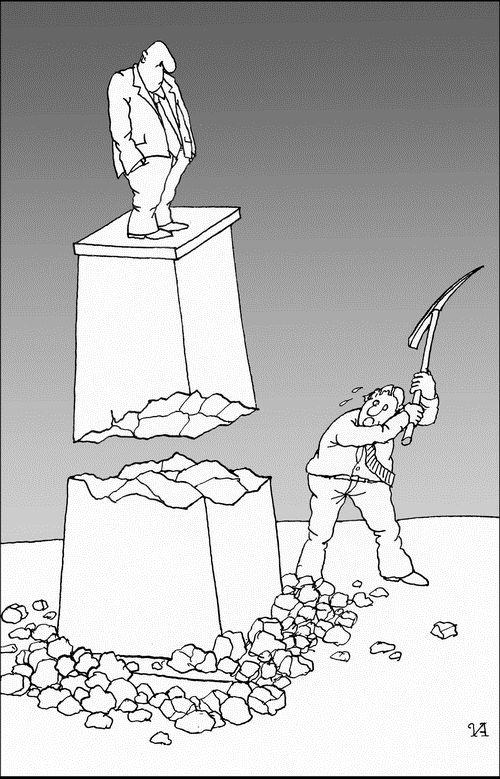

В итоге гордыня чаще всего приводит к падению, причем падение с вершин социальной лестницы бывает весьма болезненным. Многие великие люди непрерывными трудами и волею судьбы поднимались к вершинам власти и богатства, так что считали себя чуть ли не богами. Такое самомнение приводило к тому, что они теряли контакт с реальностью и в результате оказывались у подножья той пирамиды, по которой так старательно карабкались вверх. Примером такой судьбы может служить судьба Наполеона, который некоторое время был властителем всей Европы, а закончил жизнь изгнанником на пустынном острове Святой Елены. Если бы он вовремя остановился и ограничил свои амбиции, то мог бы остаться хозяином огромной империи, но… гордыня оказалась сильнее здравого смысла.

Наполеон в зените славы и могущества

Наполеон в зените славы и могущества

Глава 2. Зависть

Зависть и ее спутники

Согласно определению, данному в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, зависть – это «чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого». В толковом словаре под редакцией С. А. Кузнецова это определение несколько расширено: «Зависть – чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого». В любом случае, завистью называют комплекс негативных эмоций, вызванных благополучием другого человека или его превосходством.

В бытовом сознании под завистью чаще всего понимают неприязненное, враждебное отношение к богатству, успехам, популярности, способностям или социальному положению другого человека. При этом завидующий человек непроизвольно относит объект зависти к категории победителей, а себя – к проигравшим, и в этот момент никакие доводы разума уже не действуют, а психику заполняют исключительно эмоции, причем только негативные.

Особенность зависти состоит в том, что если большинство других грехов сосредоточивают внимание на самом человеке и его положительных ощущениях, зависть фокусируется на других людях. При этом человек как бы «забывает» о себе и думает только об успехе или радости другого. Об этом говорит даже структурный анализ данного слова: «за-висть», «за-видовать», то есть – «видеть за другого». А с другой стороны – не видеть ценности собственной жизни, не уметь радоваться собственным успехам, не замечать своей уникальности и все свое внимание уделять явным или мнимым преимуществам окружающих людей.

Сюда также относится чувство гордости за свои реальные достижения (без демонстрации своего превосходства и унижения других людей). Это состояние можно обозначить как «гордость достигнутым». Например, человек знает 50 иностранных языков и гордится этим фактом. Или спортсмен установил рекорд, равного которому еще не было в истории спорта. Или изобретатель сделал великое открытие…

Главное здесь – это критерий оценки. Если человек сравнивает себя с другими людьми и говорит, что он лучший – это гордыня. Если он гордится своим достижением, а не собой, или радуется своей победе, сравнивая свое нынешнее достижение со своими прошлыми успехами – то это заслуженная гордость, в которой нет самолюбования и тщеславия. Например, если чемпион, прыгнувший в высоту на 2 метра 40 сантиметров, презрительно смеется над проигравшими соперниками – он гордец. Если же он радуется своему рекорду и говорит о том, что благодаря напряженным тренировкам смог впервые одолеть такую высоту, которая еще недавно казалась фантастической, – это нормальная, оправданная гордость.

Сохраняйте веру в себя даже тогда, когда никто в вас не верит.Мы рассмотрели пять вариантов поведения человека, при которых он в той или иной форме демонстрирует людям свою гордыню. Но бывают и такие ситуации, когда человек на словах остается вежливым и обходительным, но его поступки ясно и недвусмысленно свидетельствуют о том, что он думает и заботится только о себе, и ему, как говорится, совершенно «наплевать» на людей. Ниже мы приведем пример подобного поведения, где гордыня спрятана за внешней воспитанностью, но ее наличие очевидно. Речь идет об авторе таких бестселлеров, как «Буратино», «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», – «красном графе» Алексее Николаевиче Толстом.

Харви Маккей

В своих мемуарах И. Л. Андроников рассказывает о своей поездке вместе с А. Н. Толстым в Ярославль в мае 1939, где в театре имени Волкова должна была состояться премьера пьесы «Петр Первый». В книге воспоминаний Андроников пишет: «Он уважал читателя. Читатель для него был составной частью искусства, а зритель, воспринимающий спектакль, – таким же творцом его, как автор и как актер».

Итак, Алексей Толстой был чутким, внимательным человеком, уважающий людей, к которым ехал на встречу и которые с нетерпением ожидали его. Они сели в машину и поехали.

«Он сидел рядом с шофером, в очках, с трубкой, в берете – вспоминает Андроников. – Сосредоточенный, серьезный, пожалуй, чуть-чуть суровый: на вопросы отвечал коротко, на разговоры и смех не обращал никакого внимания.

Но вот мы проехали Загорск, пошли места новые, незнакомые, – и Толстой словно преобразился. Поминутно выходил из машины и с огромной любознательностью, с каким-то детским удивлением, с мудрым вниманием, мигая, неторопливо и сосредоточенно рассматривал (именно рассматривал) расстилавшуюся по обе стороны дороги переяславскую землю. Каждую избу с коньком, колхозный клуб, новое здание почты, старую колокольню, кривую березу на обочине, сверкающие после дождя лужи и безбрежную даль озера. То восхищенно хохотнет, то замечтается или пожмет в удивлении плечами.

– Перестаньте трещать, – говорил он, сердито оборачиваясь к нам. – Поглядите, какая красота удивительная… Непонятно, почему мы сюда не ездим никогда? Я лично переезжаю сюда, покупаю два сруба простых и можете ездить ко мне в гости.

– Ты на спектакль опоздаешь.

– Я лично не опоздаю, потому что не собираюсь отсюда уезжать. Тем не менее через минуту мы едем.

– Стой! Секунду! – Алексей Николаевич распахивает дверцу машины и распрямляется, большой, крупный, дородный. – Красивее этого места я в жизни ничего не видел, можете ехать без меня.

Проезжаем древний город Ростов – он рассказывает о Петре, издавшем указ перелить на пушки колокола.

Дорога Москва—Ярославль оказалась неважной – колдобины на каждом шагу. Стало ясно, что к началу спектакля мы уже опоздали. Ну, не такая беда, будем смотреть со второго акта. Но вот уже должен скоро начаться третий, а до Ярославля еще больше часа езды. Очевидно, Толстому придется выйти на сцену и самому объяснить публике причину задержки.

И вдруг крики:

– Стой, стой! Вы Толстого не обогнали дорогой? Алексей Николаевич даже опешил:

– Какого Толстого? Это я Толстой! Кто вы такие?

– Алексей Николаевич, милый, скорее, ура! Заждались! Спектакль не начинаем. Ждем вас. Какое событие для Ярославля – спектакль и ваш приезд! Публика в театре с восьми. Мы предупредили, что начнем с опозданием.

…Он прошел через вестибюль и партер, поднялся на авансцену. Произнес несколько приветственных слов. Шумные аплодисменты. Толстой сел в партер, пошел занавес.

Спектакль начался в половине одиннадцатого вечера, заставив прождать зрителей два с половиной часа.

Источник гордыни, ее мотивы и механизмы

Часто жертвуют величайшими радостями жизни, чтобы гордиться тем, что они принесли в жертву.

Клод Гельвеций

Естественно-научный подход

Люди – существа общественные. Когда примерно десять миллионов лет назад их предки, привыкшие к относительно безопасной жизни на деревьях, в результате глобального изменения климата вдруг оказались на равнине, у них остался лишь один шанс устоять против свирепых африканских хищников – сплотиться вместе. Только коллективно они могли дать отпор льву или леопарду, только сообща – загнать антилопу. Когда в результате мутации один из австралопитеков обрел сознание и создал первые каменные орудия труда и охоты, он передал секрет изготовления каменного рубила соплеменникам, и люди стали еще могущественней, окончательно выделившись из животного мира. Так на Земле появились первые люди – представители ныне исчезнувшего вида Homo habilis – «Человека умелого». Нам трудно судить, обладали ли первые люди чувством гордости, но все же можно предположить, что человек, изготовивший особо удачное орудие охоты и добывший дичь для своих соплеменников, наверное, испытывал чувство удовлетворения, близкое к гордости. Однако о гордыне, как индивидуальном качестве, речь тогда еще не шла, ибо человек был частью племени и гордился и горевал вместе с ним.

В течение почти миллиона лет существование человеческого рода на Земле было проблематичным. Хищники, голод, болезни легко могли уничтожить маленькую искорку разума, возникшую на планете. Тем не менее люди выжили и стали понемногу распространяться за пределы африканского континента, и их разум крепчал и становился все изощренней. Со временем возникали новые виды людей – питекантропы, а потом – синантропы, которые научились поддерживать в своих пещерах огонь, что явилось еще одним аргументом в пользу коллективного существования. Разводить костры тогда еще не умели, огонь приносили из лесных пожаров, которые иногда возникали в лесу после ударов молний. Огонь согревал, он отпугивал хищников, на нем можно было готовить пищу. Кто-то уходил на охоту, кто-то собирал съедобные коренья, а кто-то приносил издалека ветки и подбрасывал в негаснущий десятилетия костер. Какая тут, к черту, гордость – поставили дежурить у костра – кидай ветки и смотри, чтобы огонь не погас. Погаснет – всему племени хана! А тебя съедят в качестве назидания другим.

Потом в эпоху неандертальцев настало Великое Оледенение планеты, и жить стало еще сложнее. Бой шел за каждый кусок мяса, за каждую свободную пещеру. В те далекие времена жизнь была чрезвычайно трудной, и рецепт выживания племени был один – всеобщее сплочение и отказ от индивидуализма и эгоизма. Если у кого-то из первобытных людей возникало желание жить и действовать одному и он уходил из племени – то тем самым обрекал себя на смерть. Гордыня в те времена была не просто смертным грехом – она была смертельно опасным грехом для человека, поэтому на нее практически никто не отваживался.

Однако со временем ситуация начала меняться. От охоты человек перешел к скотоводству, а затем – к земледелию. Он стал производить больше продуктов и товаров, чем мог потребить сам и начал накапливать богатство. При этом некоторые люди стали выделяться среди соплеменников – силой, умом, хитростью. Они почувствовали в себе эту силу, и так стала зарождаться гордость, впоследствии превратившаяся в гордыню. О том, как власть большинства постепенно перешла к власти избранных, очень хорошо рассказал Фридрих Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В ней Энгельс писал:

«Власть этой первобытной общины должна быть сломлена – и она была сломлена. Но она была сломлена под такими влияниями, которые прямо представляются нам упадком, грехопадением по сравнению с высоким нравственным уровнем старого родового общества. Самые низменные побуждения – вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к грабежу общего достояния – являются восприемниками нового, цивилизованного, классового общества. Самые гнусные средства – воровство, насилие, коварство, измена – подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его к гибели».

Таким образом, с точки зрения естественно-научного подхода гордыня – есть закрепленное на генетическом уровне чувство превосходства над соплеменниками, позволяющее его обладателям достигать более высокого положения в социальной иерархии.

Психологический подход

Строго говоря, психология не является единой, цельной наукой наподобие физики или химии. Эта отрасль человеческого знания является сложным конгломератом научных направлений, идей, гипотез и мифов, зачастую противоречащих друг другу. Поэтому мы не будем разбирать все психологические гипотезы возникновения гордыни, а ограничимся теорией Альфреда Адлера о комплексе неполноценности и комплексе превосходства.

Комплекс неполноценности, по определению психологов, является выражением неприспособленной структуры личности, страдающей ощущением превосходства окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие ошибок и неудач в раннем детстве и существенно влияет на поведение человека. Первым, кто исследовал и описал комплекс неполноценности, был немецкий психоаналитик Альфред Адлер.

По мнению Адлера, два комплекса (неполноценности и превосходства) естественным образом связаны. Он писал: «Нас не должно удивлять, если в случае, в котором мы рассматриваем комплекс неполноценности, мы обнаруживаем более или менее скрытый комплекс превосходства. С другой стороны, если исследуем комплекс превосходства в динамике, мы всякий раз находим более или менее скрытый комплекс неполноценности.

Необходимо уяснить, что слово “комплекс”, которое мы употребляем в отношении неполноценности и превосходства, отражает прежде всего преувеличенные чувство неполноценности и стремление к превосходству. Если мы посмотрим на вещи таким образом, это снимет кажущийся парадокс о двух противоположных тенденциях, существующих в одном индивиде, так как очевидно, что в норме стремление к превосходству и чувство неполноценности дополняют друг друга.

Если мы удовлетворены нынешним положением дел, в нас не должно быть места для стремления превосходить и добиваться успеха. Поэтому, ввиду того, что так называемые комплексы развиваются из естественных чувств, они не более противоречивы, чем обычные чувства».

Таким образом, недостаток уважения в детстве и страстное желание компенсировать детские унижения и страдания, могут привести потом к формированию гордыни.

Самые самолюбивые люди – это люди, не любящие себя.Религиозный подход

Николай Бердяев

С точки зрения религии гордыня – это грех, который впервые возник у свободолюбивого ангела, возомнившего себя равному Богу и бросившему ему вызов. Сатана, будучи первым революционером, прославляет всякий бунт, как борьбу за свободу. Священник Александр Ельчанинов так представляет себе происхождение и развитие гордыни: «Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души (например, большим горем), или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это – так называемый “темпераментный” человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это – своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью.

В случаях обратных, в переживаниях горя – тот же результат: человек «поглощен» своим горем, окружающий мир тускнеет и меркнет в его глазах; он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме как о своем горе; он живет им, он держится за него, в конце концов, как за единственное, что у него осталось, как за единственный смысл своей жизни. Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь, и эта подавленная субъективность порождает, как компенсацию, эгоцентрическую тенденцию, в самых разнообразных проявлениях: обидчивость, мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание, наконец, даже в виде прямых психозов характера навязчивых идей, манией преследования или манией величия».

Протоиерей Александр Ильяшенко считает, что смирение не только не равнозначно комплексу неполноценности, но принципиально от него отличается. «Смирение является даром Божьим. Если человек хочет иметь его, то должен об этом молиться: “Господи, научи меня смирению. Господи, избавь меня от гордыни”. А о комплексе неполноценности не просят Бога, наоборот, от него хотят избавиться.

С другой стороны, смиренный человек – чадо Церковное, а закомплексованный, как правило, только формально смиренный, потому что грех отделяет человека от Церкви. Для определения комплекса неполноценности есть хорошее выражение – “уничижение паче[44] гордости”. Такой человек сам себя ругает, говорит о себе – самый плохой, а попробуй сказать ему, что он хуже всех, – какие будут слезы: “Да как вы смели меня обидеть! Вы не знаете, что мне и так трудно… Я рассчитывал, что вы мне поможете, а вместо помощи вы говорите, что я такой плохой”. Суть в том, что если ты действительно такой плохой, то скажи: “Я плохой”. А если не можешь, то не говори, что смиренный. А то получается, что сам себя унижаешь, а на самом деле – полная противоположность смирению.

Существует два вида гордости. Одно – когда возносятся над людьми, а другое – ложно смиряются перед ними. Причем в последнем случае гордость может быть даже острее и глубже, чем в открытом проявлении. Оба подхода сводятся к чистому фарисейству – я не такой, как все. Один думает, что он лучше всех, другой, что хуже, но при этом оба остаются гордыми. А вот мытарь смиренно говорил о себе, что грешник.

Что такое покаяние? Преодоление мерзостей, которые человек за свою жизнь совершил. Мария Египетская сколько грехов совершила, а омыла их полностью слезами покаяния. И когда она рассказывала об этом cтарцу Зосиме, она плакала, хоть и была уже чиста. Господь ей грехи простил, а она себе – нет. И апостол Петр каждый раз плакал, когда слышал крик петуха. Господь его простил, а он остро свое отречение вспоминал и горячо каялся перед Богом всю жизнь. Ведь покаяться – это счастье.

Так вот, смиренный человек кается, а закомплексованный – нет. Это совершенно различные реакции, принципиально разные устроения человеческой души. Одно как бы рационалистическое, дающее возможность все разложить по полочкам, которое складывается на протяжении всей жизни: где-то человек совершал ошибки, но не делал соответствующих выводов, а главное – не каялся, а пытался преодолеть своими ограниченными силенками. И у него ничего не получилось, конечно. А другое, смирение, – таинственно прекрасно и угодно Богу».

Чем плохо следовать этому греху

Гордость сокрушает ангелов.

Ральф Эмерсон

Вред гордыни с точки зрения религии

Священник Александр Ельчанинов так описывает развитие гордыни: «Попробуем наметить главные этапы развития гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели. Вначале это только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить; проявляет особые вкусы, капризен в еде. Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела; невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами (перебивая чужую речь): “нет, что я вам расскажу”, или “нет, я знаю лучше случай”, или “у меня обыкновение…”, или “я придерживаюсь правила…” Одновременно, огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте.

Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других (женитьба, семья), работа, труд. Или пленит его религиозный путь и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как, с одной стороны, отсутствие скромности, а с другой – услаждение самим собой. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему; гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос: что выше – добрые дела или молитва.

Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования; он посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего посягания на свою), распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело – важно, чужое – пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. На этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор; является раздражительность, упрямство, сварливость; он убежден, что никто его не понимает, даже его духовник; столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор: “я” против людей (но еще не против Бога).

Душа становится темной и холодной, в ней поселяется надменность, презрение, злоба, ненависть. Помрачается ум, различение добра и зла делается путанным, так как оно заменяется различением “моего” и “не моего”. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе; его цель – вести свою линию, посрамить, поразить других; он жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру за непризнание. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность, иногда, если есть талант – на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси.

Наконец, на последней ступеньке, человек разрывает и с Богом. Если раньше он делал грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе все: грех его не мучит, он делается его привычкой; если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с диаволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый в этой стадии пребывает в состоянии полной изоляции. Посмотреть, как он беседует, спорит: он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами; если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал, так что даже в своих похвалах он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного.

Гордый терпит поражение на всех фронтах: психологически – тоска, мрак, бесплодие. Морально – одиночество, иссякание любви, злоба. Физиологически и патологически – нервная и душевная болезнь. С богословской точки зрения – смерть души, предваряющая смерть телесную, геенна еще при жизни».

Отношение к данному греху со стороны общества

Общество не любит гордецов. Их втайне уважают, им завидуют, им могут льстить, но их не любят. Поэтому человек, демонстрирующий гордыню, должен отдавать себе отчет в том, что он ступает на скользкий путь соперничества и конкуренции со своими соплеменниками, по Дарвину, соответствует «внутривидовой борьбе за существование» – самой жестокой и бескомпромиссной. Конечно, мы живем не в те времена, когда гордец мог получить удар шпаги в бок или арбалетную стрелу в затылок, но вот мелкие пакости еще в ходу. Гордец, открыто демонстрируя свое превосходство перед другими людьми, как бы бросает им вызов, и кое-кто может этот вызов принять – редко открыто, а чаще – начнет исподтишка вредить «победителю». Это явление особенно заметно в нашей национальной культуре, в которой принято больше жаловаться на жизнь, чем гордиться успехами. На Руси скромность издавна воспринимали в качестве добродетели, а гордость считали пороком.

Гордыня может иметь и другие негативные последствия для ее владельца. Стоит немного «подыграть» гордецу, и он, словно павлин, распускает перышки и с готовностью поглощает лесть – порцию за порцией. А льстец тем временем добивается от тщеславного человека того, что ему нужно. Поэтому проявлять грех гордыни – не очень дальновидно, особенно пока человек не достиг вершины власти и могущества. Как говорил Эдуард Севрус, «глупо идти с гордо поднятой головой по сильно пересеченной местности».

В итоге гордыня чаще всего приводит к падению, причем падение с вершин социальной лестницы бывает весьма болезненным. Многие великие люди непрерывными трудами и волею судьбы поднимались к вершинам власти и богатства, так что считали себя чуть ли не богами. Такое самомнение приводило к тому, что они теряли контакт с реальностью и в результате оказывались у подножья той пирамиды, по которой так старательно карабкались вверх. Примером такой судьбы может служить судьба Наполеона, который некоторое время был властителем всей Европы, а закончил жизнь изгнанником на пустынном острове Святой Елены. Если бы он вовремя остановился и ограничил свои амбиции, то мог бы остаться хозяином огромной империи, но… гордыня оказалась сильнее здравого смысла.

Глава 2. Зависть

Зависть и ее спутники

Зависть показывает, насколько люди чувствуют себя несчастными, а их внимание к чужому поведению и положению – как сильно они скучают.

Артур Шопенгауэр

Согласно определению, данному в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, зависть – это «чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого». В толковом словаре под редакцией С. А. Кузнецова это определение несколько расширено: «Зависть – чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого». В любом случае, завистью называют комплекс негативных эмоций, вызванных благополучием другого человека или его превосходством.

В бытовом сознании под завистью чаще всего понимают неприязненное, враждебное отношение к богатству, успехам, популярности, способностям или социальному положению другого человека. При этом завидующий человек непроизвольно относит объект зависти к категории победителей, а себя – к проигравшим, и в этот момент никакие доводы разума уже не действуют, а психику заполняют исключительно эмоции, причем только негативные.

Особенность зависти состоит в том, что если большинство других грехов сосредоточивают внимание на самом человеке и его положительных ощущениях, зависть фокусируется на других людях. При этом человек как бы «забывает» о себе и думает только об успехе или радости другого. Об этом говорит даже структурный анализ данного слова: «за-висть», «за-видовать», то есть – «видеть за другого». А с другой стороны – не видеть ценности собственной жизни, не уметь радоваться собственным успехам, не замечать своей уникальности и все свое внимание уделять явным или мнимым преимуществам окружающих людей.