Страница:

Обещал, что скоро сам придет.

Он в шестнадцатом году весною

Говорил, что птицей прилечу

Через мрак и смерть к его покою,

Прикоснусь крылом к его плечу.

Мне его еще смеются очи

И теперь, шестнадцатой весной.

Что мне делать! Ангел полуночи

До зари беседует со мной.

В 1916 году Марина Цветаева прислала из Москвы в Петербург «страшный подарок» – обращенные к четырехлетнему Левушке стихи. Не стихи, а пророчество. Предсказание судьбы:

В 1916 году Марина Цветаева прислала из Москвы в Петербург «страшный подарок» – обращенные к четырехлетнему Левушке стихи. Не стихи, а пророчество. Предсказание судьбы:

На это восторженное признание в любви Анна Ахматова ответила. Но чуть ли не полвека спустя.

М. Ц.

Он в шестнадцатом году весною

Говорил, что птицей прилечу

Через мрак и смерть к его покою,

Прикоснусь крылом к его плечу.

Мне его еще смеются очи

И теперь, шестнадцатой весной.

Что мне делать! Ангел полуночи

До зари беседует со мной.

Февраль 1936, Москва (Нащокинский) у Ардовых [38]

ДАНТЕ

Il mio bel San Giovanni.

Dante [39]

Он и после смерти не вернулся

В старую Флоренцию свою.

Этот, уходя, не оглянулся,

Этому я эту песнь пою.

Факел, ночь, последнее объятье,

За порогом дикий вопль судьбы.

Он из ада ей послал проклятье

И в раю не мог ее забыть, —

Но босой, в рубахе покаянной,

Со свечой зажженной не прошел

По своей Флоренции желанной,

Вероломной, низкой, долгожданной…

17 августа 1936 Разлив

Флоренция. Открытка из альбома Блока

Боттичелли. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте

* * *

От тебя я сердце скрыла,

Словно бросила в Неву…

Прирученной и бескрылой

Я в дому твоем живу.

Только… ночью слышу скрипы.

Что там – в сумраках чужих?

Шереметевские липы…

Перекличка домовых…

Осторожно подступает,

Как журчание воды,

К уху жарко приникает

Черный шепоток беды —

И бормочет, словно дело

Ей всю ночь возиться тут:

«Ты уюта захотела,

Знаешь, где он – твой уют?»

30 октября 1936, Ночь

* * *

Одни глядятся в ласковые взоры,

Другие пьют до солнечных лучей,

А я всю ночь веду переговоры

С неукротимой совестью своей.

Я говорю: «Твое несу я бремя,

Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».

Но для нея не существует время,

И для нея пространства в мире нет.

И снова черный масляничный вечер,

Зловещий парк, неспешный бег коня.

И полный счастья и веселья ветер,

С небесных круч слетевший на меня.

Но зоркий надо мною и двурогий

Стоит свидетель. О! туда, туда,

Туда по Подкапризовой Дороге [40],

Где лебеди и мертвая вода.

3 ноября 1936

ТВОРЧЕСТВО

Бывает так: какая-то истома;

В ушах не умолкает бой часов;

Вдали раскат стихающего грома.

Неузнанных и пленных голосов

Мне чудятся и жалобы и стоны,

Сужается какой-то тайный круг,

Но в этой бездне шепотов и звонов

Встает один, все победивший звук.

Так вкруг него непоправимо тихо,

Что слышно, как в лесу растет трава,

Как по земле идет с котомкой лихо…

Но вот уже послышались слова

И легких рифм сигнальные звоночки, —

Тогда я начинаю понимать,

И просто продиктованные строчки

Ложатся в белоснежную тетрадь.

5 ноября 1936, Фонтанный Дом

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

О. М<андельштаму>

Не столицею европейской

С первым призом за красоту —

Душной ссылкою енисейской,

Пересадкою на Читу,

На Ишим, на Иргиз безводный,

На прославленный Атбасар,

Пересылкою в лагерь Свободный,

В трупный сумрак прогнивших нар, —

Показался мне город этот

Этой полночью голубой,

Он, воспетый первым поэтом,

Нами, грешными, – и тобой.

1937

* * *

После ареста Мандельштама Ахматова поняла: и ее семью чаша сия не минует. Передышка длилась чуть больше года: Николая Пунина и Льва Гумилева «увели» в октябре 1935 года, Ахматова, не помня себя, кинулась в Москву – хлопотать за мужа и сына. И случилось чудо: их выпустили! Оставили на свободе. Пунина до августа 1949-го, а Льва Николаевича до марта 1938-го. Ахматова вновь, как и в 1935-м, стала обивать пороги властных структур. Тщетно: 26 июля 1939 года Лев Николаевич Гумилев решением Особого совещания при НКВД СССР осужден на пять лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей).

…Я знаю, с места не сдвинуться

От тяжести Виевых век.

О, если бы вдруг откинуться

В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой

Под Троицу в церкви стоять,

С боярынею Морозовой

Сладимый медок попивать,

А после на дровнях в сумерки

В навозном снегу тонуть…

Какой сумасшедший Суриков

Мой последний напишет путь?

1937

* * *

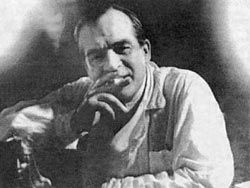

И вот пророчество сбывалось: родословная «гумильвенка» и впрямь оказалась «страшным наследием».

Имя ребенка – Лев,

Матери – Анна.

В имени его – гнев,

В материнском – тишь.

Волосом он рыж

– Голова тюльпана! —

Что ж, осанна! —

Маленькому царю.

Дай ему Бог – вздох

И улыбку матери.

Взгляд – искателя

Жемчугов.

Бог, внимательнее

За ним присматривай:

Царский сын – гадательней

Остальных сынов.

Рыжий львеныш

С глазами зелеными,

Страшное наследие тебе нести!

«…10 марта 1938 года последовал новый арест… Тут уже начались пытки… Я просидел под следствием в Ленинграде во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной и в Крестах 18 месяцев. Отсюда меня отправили на Беломорканал с десятилетним приговором. Вскоре меня везли обратно в Ленинград, так как этот приговор был отменен и статья была заменена на более строгую… – террористическая деятельность. Меня таким образом возвращали на расстрел. Но пока меня возили туда-сюда, из органов убрали Ежова. В следствии многое переменилось. Бить перестали… Вскоре мне принесли бумажку – приговор: 5 лет».

Лев Гумилев, Из интервью для журнала «Звезда»

Лев Гумилев. Начало 1930-х гг.

Как ни велико было страдание, но после Приговора Анна Андреевна перевела дух: она боялась страшного эвфемизма: «Без права переписки…», то есть расстрела. Пять лет каторги в условиях 1939-го (после гибели ближайших друзей – Осипа Мандельштама, Бориса Пильняка, Всеволода Мейерхольда) казались чуть ли не милостью Божией. И опять пошли стихи.* * *

Б. Пильняку

Все это разгадаешь ты один…

Когда бессонный мрак вокруг клокочет,

Тот солнечный, тот ландышевый клин

Врывается во тьму декабрьской ночи.

И по тропинке я к тебе иду,

И ты смеешься беззаботным смехом,

Но хвойный лес и камыши в пруду

Ответствуют каким-то странным эхом…

О, если этим мертвого бужу,

Прости меня, я не могу иначе:

Я о тебе, как о своем, тужу

И каждому завидую, кто плачет,

Кто может плакать в этот страшный час

О тех, кто там лежит на дне оврага…

Но выкипела, не дойдя до глаз,

Глаза мои не освежила влага.

1938, Фонтанный Дом., Ночь

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

В середине тридцатых годов в жизни Ахматовой возник новый и, как ей казалось, очень серьезный поклонник. Врач-патологоанатом Владимир Гаршин. Владимир Георгиевич был женат, много работал, и тем не менее, в отличие от Гумилева, никогда не говорил Анне Андреевне, что ему с ней «возиться не в пору».

Я приснюсь тебе черной овцою

На нетвердых, сухих ногах,

Подойду, заблею, завою:

«Сладко ль ужинал, падишах?

Ты Вселенную держишь, как бусу,

Светлой волей Аллаха храним…

И пришелся ль сынок мой по вкусу

И тебе и деткам твоим?»

1939

* * *

В. Г. ГаршинуПоявление Гаршина ускорило разрыв с Пуниным.

Соседка из жалости – два квартала,

Старухи, как водится, – до ворот,

А тот, чью руку я держала,

До самой ямы со мной пойдет.

И станет над ней один на свете,

Над рыхлой, черной, родной землей

И позовет, но уже не ответит

Ему, как прежде, голос мой.

15 августа 1940

* * *

Не недели, не месяцы – годы

Расставались. И вот наконец

Холодок настоящей свободы

И седой над висками венец.

Больше нет ни измен, ни предательств,

И до света не слушаешь ты,

Как струится поток доказательств

Несравненной моей правоты.

7 ноября 1940

* * *

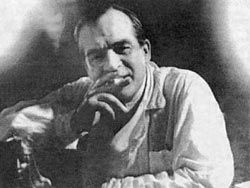

Поскольку произведения Ахматовой в нашем сборнике печатаются в общепринятом хронологическом порядке, мы и данное стихотворение публикуем в той редакции и с той датировкой, которая на сегодняшний день считается канонической. Между тем есть основание предполагать, что первый вариант этого, посвященного Владимиру Гаршину шедевра написан еще в 1938-м, до 10 марта. В этот день, как известно, был вторично арестован сын Анны Андреевны Лев Гумилев, и ей надолго, до относительно благополучного (пять лет лагерей) Приговора, стало не до стихов. Не говоря уж о годовщинах любовных встреч, что последних, что веселых. (В версии 1938 года первая строка выглядела так: «Годовщину веселую празднуй…»). До ареста сына нечаянная встреча с Гаршиным в феврале 1937 года, в дни печального пушкинского юбилея и впрямь казалась подарком судьбы. Той алмазной зимой Анна Андреевна с обострением базедовой болезни лежала в Мариинской больнице, где Гаршин подрабатывал. Узнав, что приятель – лечащий врач знаменитой поэтессы, а главное, первой жены Николая Гумилева, которого Гаршин считал великим поэтом, Владимир Георгиевич напросился на знакомство с интересной больной. И судя по реалиям, даже спроектировал «побег» из лечебницы на несколько прогулочных часов, что, впрочем, ему было совсем не трудно сделать. Во-первых, для ночной прогулки – от Конюшенной площади к Мойке – имелся замечательный предлог: Пушкинские дни. (Пушкина, напоминаю, в Конюшенной церкви наскоро отпели и отправили – мертвого – во вторую Михайловскую ссылку). Во-вторых, Гаршин, человек неотразимого мужского обаяния «в остром обществе дамском», тем паче среди «медичек», несмотря на свои 50, был прямо-таки обречен на успех. Одна из его бывших студенток вспоминает: когда профессор подымался на кафедру Первого Ленинградского меда и молодым движением откидывал назад густые, без единой сединки, каштановые волосы, женская половина аудитории замирала… Особенно гипнотически действовал гаршинский голос, что, как видим, отмечает и Ахматова: «И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом».

Годовщину последнюю празднуй —

Ты пойми, что сегодня точь-в-точь

Нашей первой зимы – той, алмазной —

Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,

Погружается Мойка во тьму,

Свет луны как нарочно притушен,

И куда мы идем – не пойму.

Меж гробницами внука и деда

Заблудился взъерошенный сад.

Из тюремного вынырнув бреда,

Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,

И Лебяжья лежит в хрусталях…

Чья с моею сравняется доля,

Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,

Голос твой у меня над плечом.

И внезапным согретый лучом,

Снежный прах так тепло серебрится.

Март 1939

В. Г. Гаршин. Конец 1930-х гг.

Больница им. Куйбышева (Мариинская). Литейный пр., д. 56. Приемный покой. 1930-е гг.

Встреча с Гаршиным преобразила Ахматову. К весне от зимней немочи и следа не осталась. Жена одного из их общих знакомых сохранила в своем дневнике такой эпизод:«В прошлом году (запись сделана летом 1938 года. – А. М.) Анна Андреевна меня спрашивала:

– Как вы ощущаете весну?

– Никак.

– А я ее и вижу, и чувствую. Мне хорошо.

И когда однажды они вдвоем с Вл. Георг. Гаршиным пришли к нам под дождем, оба насквозь промокшие, но веселые и ребячески шаловливые, и Анна Андреевна переоделась в мою юбку и кофточку цвета палевой розы и сразу стала вдруг молодой и похорошевшей, а Вл. Георг. смотрел на нее добрым, смеющимся, почти счастливым взглядом, – я поняла тогда, как, и почему, и с кем она чувствует, слышит и видит весну».

* * *

С Новым годом! С новым горем!

Вот он пляшет, озорник,

Над Балтийским дымным морем,

Кривоног, горбат и дик.

И какой он жребий вынул

Тем, кого застенок минул?

Вышли в поле умирать.

Им светите, звезды неба!

Им уже земного неба,

Глаз любимых не видать.

13 января 1940

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

О, погреб памяти…

Хлебников

Но сущий вздор, что я живу грустя

И что меня воспоминанье точит.

Не часто я у памяти в гостях,

Да и она меня всегда морочит.

Когда спускаюсь с фонарем в подвал,

Мне кажется – опять глухой обвал

За мной по узкой лестнице грохочет.

Чадит фонарь, вернуться не могу,

А знаю, что иду туда, к врагу.

И я прошу как милости… Но там

Темно и тихо. Мой окончен праздник!

Уж тридцать лет, как проводили дам,

От старости скончался тот проказник…

Я опоздала. Экая беда!

Нельзя мне показаться никуда.

Но я касаюсь живописи стен

И у камина греюсь. Что за чудо!

Сквозь эту плесень, этот чад и тлен

Сверкнули два живые изумруда.

И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

18 января 1940

ИВА

И дряхлый пук дерев.

Пушкин

А я росла в узорной тишине,

В прохладной детской молодого века,

И не был мил мне голос человека,

А голос ветра был понятен мне.

Я лопухи любила и крапиву,

Но больше всех серебряную иву.

И, благодарная, она жила

Со мной всю жизнь, плакучими ветвями

Бессонницу овеивала снами.

И – странно! – я ее пережила.

Там пень торчит, чужими голосами

Другие ивы что-то говорят

Под нашими, под теми небесами.

И я молчу… Как будто умер брат.

18 января 1940, Ленинград

* * *

Мне ни к чему одические рати

И прелесть элегических затей,

По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

21 января 1940

КЛЕОПАТРА

Александрийские чертоги

Покрыла сладостная тень.

Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,

Уже на коленях пред Августом слезы лила…

И предали слуги. Грохочут победные трубы

Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.

И входит последний плененный ее красотою,

Высокий и статный, и шепчет в смятении он:

«Тебя – как рабыню… в триумфе пошлет пред собою…»

Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.

А завтра детей закуют. О, как мало осталось

Ей дела на свете – еще с мужиком пошутить

И черную змейку, как будто прощальную жалость,

На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

7 февраля 1940, Ленинград, Фонтанный Дом

МАЯКОВСКИЙ В 1913 ГОДУ

Я тебя в твоей не знала славе,

Помню только бурный твой рассвет,

Но, быть может, я сегодня вправе

Вспомнить день тех отдаленных лет.

Как в стихах твоих крепчали звуки,

Новые роились голоса…

Не ленились молодые руки,

Грозные ты возводил леса.

Все, чего касался ты, казалось

Не таким, как было до тех пор,

То, что разрушал ты, – разрушалось,

В каждом слове бился приговор.

Одинок и часто недоволен,

С нетерпеньем торопил судьбу,

Знал, что скоро выйдешь весел, волен

На свою великую борьбу.

И уже отзывный гул прилива

Слышался, когда ты нам читал,

Дождь косил свои глаза гневливо,

С городом ты в буйный спор вступал.

И еще не слышанное имя

Молнией влетело в душный зал,

Чтобы ныне, всей страной хранимо,

Зазвучать, как боевой сигнал.

3-10 марта 1940

* * *

Уложила сыночка кудрявого

И пошла на озеро по воду,

Песни пела, была веселая,

Зачерпнула воды и слушаю:

Мне знакомый голос прислышался,

Колокольный звон

Из-под синих волн,

Так у нас звонили в граде Китеже.

Вот большие бьют у Егория,

А меньшие с башни Благовещенской,

Говорят они грозным голосом:

– Ах, одна ты ушла от приступа,

Стона нашего ты не слышала,

Нашей горькой гибели не видела.

Но светла свеча негасимая

За тебя у престола Божьего.

Что же ты на земле замешкалась?

И венец надеть не торопишься?

Распустился твой крин во полунощи,

И фата до пят тебе соткана.

Что ж печалишь ты брата-воина

И сестру – голубицу-схимницу,

Своего печалишь ребеночка?… —

Как последнее слово услышала,

Света я пред собою невзвидела,

Оглянулась, а дом в огне горит.

13-14 марта 1940. Ночь

* * *

Так отлетают темные души…

– Я буду бредить, а ты не слушай.

Зашел ты нечаянно, ненароком —

Ты никаким ведь не связан сроком,

Побудь же со мною теперь подольше.

Помнишь, мы были с тобою в Польше?

Первое утро в Варшаве… Кто ты?

Ты уж другой или третий? – «Сотый!»

– А голос совсем такой, как прежде.

Знаешь, я годы жила в надежде,

Что ты вернешься, и вот – не рада.

Мне ничего на земле не надо,

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.

Скоро я выйду на берег счастливый:

И Троя не пала, и жив Эабани,

И все потонуло в душистом тумане.

Я б задремала под ивой зеленой,

Да нет мне покоя от этого звона.

Что он? – то с гор возвращается стадо?

Только в лицо не дохнула прохлада.

Или идет священник с дарами?

А звезды на небе, а ночь над горами…

Или сзывают народ на вече? —

«Нет, это твой последний вечер!»

11-20 марта 1940,7 ноября 1940

М. И. Цветаева 1911 г.

Неизгладимое впечатление произвела Ахматова на молодую Цветаеву. Марина Ивановна буквально засыпала Анну Андреевну восторженными стихами, чем, кажется, сильно ее смутила.На это восторженное признание в любви Анна Ахматова ответила. Но чуть ли не полвека спустя.

Марина Цветаева 1940 г.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА – АННЕ АХМАТОВОЙ

Узкий, нерусский стан —

Над фолиантами.

Шаль из турецких стран

Пала, как мантия.

Вас передашь одной

Ломаной линией.

Холод – в весельи, зной —

В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь – озноб.

И завершится – чем она?

Облачный темный лоб

Юного демона.

Каждого из земных

Вам заиграть – безделица.

И безоружный стих

В сердце нам целится.

В утренний сонный час,

Кажется, четверть пятого,

Я полюбила Вас,

Анна Ахматова.

11 февраля 1915

Анна Ахматова

ПОЗДНИЙ ОТВЕТ

Белорученька моя, Чернокнижница…М. Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник…

Что ты прячешься в черных кустах? —

То забьешься в дырявый скворешник,

То мелькнешь на погибших крестах,

То кричишь из Маринкиной башни:

«Я сегодня вернулась домой,

Полюбуйтесь, родимые пашни,

Что за это случилось со мной.

Поглотила любимых пучина

И разграблен родительский дом»

…

Мы сегодня с тобою, Марина,

По столице полночной идем.

А за нами таких миллионы,

И безмолвнее шествия нет…

А вокруг погребальные звоны

Да московские хриплые стоны

Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940, 1961, Фонтанный Дом – Красная Конница

Г. Адамович. Париж. 1950-е годы

«Меня интересовало отношение Ахматовой к Марине Цветаевой. В далекие петербургские времена она отзывалась о ней холодновато, вызвав даже однажды недовольное восклицание Артура Лурье:

– Вы относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману.

Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями. Цветаева по отношению к «златоустой Анне всея Руси» была Шуманом. Когда-то Ахматова с удивлением показывала письмо ее из Москвы, еще до личной встречи. Цветаева восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбельной» – «Далеко в лесу огромном…» – и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения – «Я дурная мать» – готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Ранние цветаевские стихи, например, цикл о Москве или к Блоку, представлялись мне замечательными, необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила.

Судя по двум строчкам ее стихотворения 1961 года:

я предполагал, что отношение Анны Андреевны к Цветаевой изменилось. Однако Ахматова очень сдержанно сказала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя ничего не добавила.

Темная, свежая ветвь бузины,

Это – письмо от Марины, —

Потом я упомянул об «анжамбеманах», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, то есть о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. «Да, это можно сделать раз, два, – согласилась Ахматова, – но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».

(Проверяя и пересматривая многолетние свои впечатления, я думаю, что безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой было вызвано не только их словесным, формальным складом. Нет, не по душе ей было, вероятно, другое: демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека, редкостно даровитого и редкостно несчастного».

Георгий Адамович, «Мои встречи с Анной Ахматовой»

* * *

Памяти М.А. Булгакова

Вот это я тебе, взамен могильных роз,

Взамен кадильного куренья;

Ты так сурово жил и до конца донес

Великолепное презренье.

Ты пил вино, ты, как никто, шутил

И в душных стенах задыхался,

И гостью страшную ты сам к себе впустил

И с ней наедине остался.

И нет тебя, и всё вокруг молчит

О скорбной и высокой жизни,

Лишь голос мой, как флейта, прозвучит

И на твоей безмолвной тризне.

О, кто подумать мог, что полоумной мне,

Мне, плакальщице дней не бывших,

Мне, тлеющей на медленном огне,

Всех потерявшей, всё забывшей, —

Придется поминать того, кто, полный сил,

И светлых замыслов, и воли,

Как будто бы вчера со мною говорил,

Скрывая дрожь предсмертной боли.

Март 1940, Фонтанный Дом

СТАНСЫ

Стихи о стихах Нарбута – продолжение мысленного общения с «мертвым мужем». Это именно он, Гумилев, в одном из писем 1914 года настоятельно советовал жене обратить внимание на Нарбута. Однако получилось так, что с творчеством поэта, рекомендованного ей Николаем Степановичем, Анна Андреевна всерьез познакомилась только в 1940-м, после гибели (Нарбут расстрелян в 1938-м), и вновь поразилась верному и независимому вкусу Гумилева. А кроме того, и Нарбут, и его стихи возвращали Ахматову в киевскую юность, где были и донник, и черниговская луна: село Никольская слободка, в котором Анна и Николай венчались в апреле 1910-го, хотя и стояло неподалеку от Киева, относилось уже к Черниговской губернии. И думается, не случайно посвященные Нарбуту стихи датированы апрелем.

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.

Как крестный ход идут часы Страстной Недели.

Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле

Никто, никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить – Преображенец прав,

Там зверства древнего еще кишат микробы:

Бориса дикий страх и всех Иванов злобы,

И Самозванца спесь – взамен народных прав.

Апрель 1940, Москва

Владимир Нарбут. 1910-е годы

ПРО СТИХИ НАРБУТА

Н. Х<арджиеву>

Это – выжимки бессонниц,

Это – свеч кривых нагар,

Это – сотен белых звонниц

Первый утренний удар…

Это – теплый подоконник

Под черниговской луной,

Это – пчелы, это – донник,

Это – пыль, и мрак, и зной.

Апрель 1940, Москва

ИЗ ЦИКЛА «ЮНОСТЬ»

* * *

Мои молодые руки

Тот договор подписали

Среди цветочных киосков

И граммофонного треска,

Под взглядом косым и пьяным

Газовых фонарей.

И старше была я века

Ровно на десять лет.

А на закат наложен

Был белый траур черемух,

Что осыпался мелким,

Душистым, сухим дождем…

И облака сквозили

Кровавой цусимской пеной,

И плавно ландо катили

Теперешних мертвецов…

А нам бы тогдашний вечер

Показался бы маскарадом,

Показался бы карнавалом,

Феерией grand-gala [41]…

От дома того – ни щепки,

Та вырублена аллея,

Давно опочили в музее

Те шляпы и башмачки.

Кто знает, как пусто небо

На месте упавшей башни,

Кто знает, как тихо в доме,

Куда не вернулся сын.

Ты неотступен, как совесть,

Как воздух, всегда со мною,

Зачем же зовешь к ответу?

Свидетелей знаю твоих:

То Павловского вокзала

Раскаленный музыкой купол

И водопад белогривый

У Баболовского дворца.

3 мая 1940 – 29 сентября 1940

* * *

В лесу голосуют деревья.

Н. З<аболоцкий>