Страница:

Можжевельника запах сладкий

От горящих лесов летит.

Над ребятами стонут солдатки,

Вдовий плач по деревне звенит.

Не напрасно молебны служились,

О дожде тосковала земля:

Красной влагой тепло окропились

Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,

И голос молящего тих:

«Ранят тело твое пресвятое,

Мечут жребий о ризах твоих».

20 июля, СлепневоДень начала первой мировой войны Анна Ахматова запомнила на всю жизнь

ПАМЯТИ 19 ИЮЛЯ 1914

Мы на сто лет состарились, и это

Тогда случилось в час один:

Короткое уже кончалось лето,

Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,

Плач полетел, серебряно звеня…

Закрыв лицо, я умоляла Бога

До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,

Исчезли тени песен и страстей.

Ей – опустевшей – приказал Всевышний

Стать страшной книгой грозовых вестей.

10 июля 1916, Слепнево

Ммориальная ахматовская комната в слепневском доме, открытая в июне 1987 года. (Дом перевезен в село Гарадищи в 1935 г.)

В слепневском доме стоял плач. Анна Ивановна, рыдая, убеждала сына: Коля как главный кормилец в семье и к тому же белобилетник, медицинской комиссией от мобилизации освобожденный, не должен идти на войну, а Николай твердил, что запишется добровольцем. Левушка, испуганный, почему все плачут – и баба Аня, и мама Аня, и тетя Саша, жался к отцу: Николай Степанович держался так, как будто ничего не произошло. Через неделю, неделю отсрочки Анна Ивановна с помощью внука выплакала-таки у сына, молодые Гумилевы уехали. Николай Степанович, проявив чудеса изобретательности (в первые дни войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем и именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии Уланский полк.

Николай Гумилев. 1914 г.

Первый год войны сблизил супругов Гумилевых. Анна Андреевна писала мужу на фронт ласковые письма. А также стихи, обещая:* * *

Будем вместе, милый, вместе,

Знают все, что мы родные,

А лукавые насмешки,

Как бубенчик отдаленный,

И обидеть нас не могут,

И не могут огорчить.

Где венчались мы – не помним,

Но сверкала эта церковь

Тем неистовым сияньем,

Что лишь ангелы умеют

В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая,

Страшный год и страшный город.

Как же можно разлучиться

Мне с тобой, тебе со мной?

Весна 1915, Петербург

А. Ахматова и Н. Гумилев с сыном Львом. 1915 г.

Она даже проводила мужа до Новгорода, где был расквартирован Уланский полк.* * *

Пустых небес прозрачное стекло,

Большой тюрьмы белесое строенье

И хода крестного торжественное пенье

Над Волховом, синеющим светло.

Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,

Кричит и мечется среди ветвей,

А город помнит о судьбе своей:

Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.

Сентябрь 1914

* * *

Был он ревнивым, тревожным и нежным,

Как Божие солнце, меня любил,

А чтобы она не запела о прежнем,

Он белую птицу мою убил.

Промолвил, войдя на закате в светлицу:

«Люби меня, смейся, пиши стихи!»

И я закопала веселую птицу

За круглым колодцем у старой ольхи.

Ему обещала, что плакать не буду,

Но каменным сделалось сердце мое,

И кажется мне, что всегда и повсюду

Услышу я сладостный голос ее.

Осень 1914

* * *

Божий Ангел, зимним утром

Тайно обручивший нас,

С нашей жизни беспечальной

Глаз не сводит потемневших.

Оттого мы любим небо,

Тонкий воздух, свежий ветер

И чернеющие ветки

За оградою чугунной.

Оттого мы любим строгий,

Многоводный, темный город,

И разлуки наши любим,

И часы недолгих встреч.

Сентябрь 1914, Петербург

Слдат и его жена. 1914 г. Рис. Марка Шагала.

* * *

Земная слава как дым,

Не этого я просила.

Любовникам всем моим

Я счастие приносила.

Один и сейчас живой,

В свою подругу влюбленный,

И бронзовым стал другой

На площади оснеженной.

Зима 1914

* * *

Вечерний звон у стен монастыря,

Как некий благовест самой природы…

И бледный лик в померкнувшие воды

Склоняет сизокрылая заря.

Над дальним лугом белые челны

Нездешние сопровождают тени…

Час горьких дум, о, час разуверений

При свете возникающей луны!

<Декабрь> 1914

Н. Гончарова. Град обреченный. 1914 г. Литография из серии «Мистические образы войны».

* * *

Покинув рощи родины священной

И дом, где Муза Плача изнывала,

Я тихая, веселая, жила

На низком острове, который, словно плот,

Остановился в пышной невской дельте.

О, зимние таинственные дни,

И милый труд, и легкая усталость,

И розы в умывальном кувшине!

Был переулок снежным и недлинным.

И против двери к нам стеной алтарной

Воздвигнут храм Святой Екатерины.

Как рано я из дома выходила,

И часто по нетронутому снегу

Свои следы вчерашние напрасно

На бледной, чистой пелене ища,

И вдоль реки, где шхуны, как голубки,

Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,

О сером взморье до весны тоскуют, —

Я подходила к старому мосту.

Там комната, похожая на клетку,

Под самой крышей в грузном, шумном доме,

Где он, как чиж, свистал перед мольбертом

И жаловался весело, и грустно

О радости небывшей говорил.

Как в зеркало, глядела я тревожно

На серый холст, и с каждою неделей

Все горше и страннее было сходство

Мое с моим изображеньем новым.

Теперь не знаю, где художник милый,

С которым я из голубой мансарды

Через окно на крышу выходила

И по карнизу шла над смертной бездной,

Чтоб видеть снег, Неву и облака, —

Но чувствую, что Музы наши дружны

Беспечной и пленительною дружбой,

Как девушки, не знавшие любви.

1914 – <Март> 1915

* * *

Пока Гумилев был жив, Анна Андреевна считала, что причина их вечного противоборства – психологическая несовместимость, помноженная на ее трудный характер. С годами она поняла, что «сокрытым двигателем» семейных конфликтов было ее стремление отстоять свою индивидуальность – не женскую, поэтическую

Не тайны и не печали,

Не мудрой воли судьбы —

Эти встречи всегда оставляли

Впечатление борьбы.

Я, с утра угадав минуту,

Когда ты ко мне войдешь,

Ощущала в руках согнутых

Слабо колющую дрожь.

И сухими пальцами мяла

Пеструю скатерть стола…

Я тогда уже понимала,

Как эта земля мала.

1915

…Как я теперь думаю, весь мой протест в этом деле был инстинктивное желание сохранить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность. Действитель<но> поразительно, как девочка, 10 л<ет> находившаяся в непосредственной близости от такого властного человека и поэта (Гумилева. – А. М.), наложившего свою печать на несколько поколений молодых, ни на минуту не поддалась его влиянию.

Анна Ахматова, Из «Записных книжек»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Далеко в лесу огромном,

Возле синих рек,

Жил с детьми в избушке темной

Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик, —

Как тебя унять,

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,

Я дурная мать.

Долетают редко вести

К нашему крыльцу.

Подарили белый крестик

Твоему отцу.

Было горе, будет горе,

Горю нет конца,

Да хранит святой Егорий

Твоего отца.

1915, Царское Село

* * *

Буду тихо на погосте

Под доской дубовой спать,

Будешь, милый, к маме в гости

В воскресенье прибегать —

Через речку и по горке,

Так что взрослым не догнать,

Издалека, мальчик зоркий,

Будешь крест мой узнавать.

Знаю, милый, можешь мало

Обо мне припоминать:

Не бранила, не ласкала,

Не водила причащать [18].

Май 1915, Петербург

* * *

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,

А как стали одно за другим терять,

Так, что сделался каждый день

Поминальным днем, —

Начали песни слагать

О великой щедрости Божьей

Да о нашем бывшем богатстве [19].

12 апреля 1915, Петербург, Троицкий мост

МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар —

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

11 мая 1915 (Духов день), Петербург, Троицкий мост

* * *

Господь немилостив к жнецам и садоводам.

Звеня, косые падают дожди

И, прежде небо отражавшим, водам

Пестрят широкие плащи.

В подводном царстве и луга, и нивы,

А струи вольные поют, поют,

На взбухших ветках лопаются сливы,

И травы легшие гниют.

И сквозь густую водяную сетку

Я вижу милое твое лицо,

Притихший парк, китайскую беседку

И дома круглое крыльцо.

1915, Царское Село

* * *

Столько раз я проклинала

Это небо, эту землю,

Этой мельницы замшелой

Тяжко машущие руки!

А во флигеле покойник,

Прям и сед, лежит на лавке,

Как тому назад три года.

Так же мыши книги точат,

Так же влево пламя клонит

Стеариновая свечка.

И поет, поет постылый

Бубенец нижегородский

Незатейливую песню

О моем веселье горьком.

А раскрашенные ярко

Прямо стали георгины

Вдоль серебряной дорожки,

Где улитки и полынь.

Так случилось: заточенье

Стало родиной второю,

А о первой я не смею

И в молитве вспоминать.

Июль 1915, Слепнево

* * *

Тот август, как желтое пламя,

Пробившееся сквозь дым,

Тот август поднялся над нами,

Как огненный серафим.

И в город печали и гнева

Из тихой Карельской земли

Мы двое – воин и дева —

Студеным утром вошли.

Что сталось с нашей столицей,

Кто солнце на землю низвел?

Казался летящей птицей

На штандарте черный орел.

На дикий лагерь похожим

Стал город пышных смотров,

Слепило глаза прохожим

Сверканье пик и штыков.

И серые пушки гремели

На Троицком гулком мосту,

А липы еще зеленели

В таинственном Летнем саду.

И брат мне сказал: «Настали

Для меня великие дни.

Теперь ты наши печали

И радость одна храни».

Как будто ключи оставил

Хозяйке усадьбы своей,

А ветер восточный славил

Ковыли приволжских степей.

<20 декабря> 1915

* * *

Н. Г. Чулковой

Перед весной бывают дни такие:

Под плотным снегом отдыхает луг,

Шумят деревья весело-сухие,

И теплый ветер нежен и упруг.

И легкости своей дивится тело,

И дома своего не узнаешь,

А песню ту, что прежде надоела,

Как новую, с волнением поешь.

1915

* * *

Под крышей промерзшей пустого жилья

Я мертвенных дней не считаю,

Читаю посланья Апостолов я,

Слова Псалмопевца читаю.

Но звезды синеют, но иней пушист,

И каждая встреча чудесней, —

А в Библии красный кленовый лист

Заложен на Песне Песней…

Январь 1915, Царское Село

ТЫ МНЕ НЕ ОБЕЩАН

Пьер Руа. Портрет Бориса Анрепа в лавровом венке. 1910 г.

Перемирие, которое в связи с войной заключили Ахматова и Гумилев, длилось, увы, не более года. Первой нарушила данное мужу слово («будем вместе, милый, вместе») Анна Андреевна. Она вдруг безоглядно влюбилась. И не слегка, как бывало в пору головокружительных поэтических триумфов, когда уставала считать своих «пленников», а слишком. В Бориса Васильевича Анрепа, давнего, с гимназических лет, приятеля Николая Владимировича Недоброво. Он их и представил друг другу, сначала заочно (отослав Борису «Четки»), а потом и очно.С Борисом Васильевичем Анрепом Анна Андреевна познакомилась в доме Николая Владимировича Недоброво, в Царском Селе в 1915 году; дня не запомнила, но то, что случилось это Великим Постом, помнила до старости. Явление заморского гостя (Анреп жил в Англии) совпало с выходом в свет ее поэмы «У самого моря», и Ахматова вообразила, что в поэме о любви дикой девочки к царевичу, который должен приплыть к ней из-за десяти морей, она предсказала себе и эту безответную любовь, и ту роковую встречу. Анрепу посвящено большинство стихотворений Ахматовой, созданных в период с 1915 по 1921 год. Стихи к «царевичу» составляют основу двух ее книг: «Белая стая» (сентябрь 1917) и «Подорожник» (апрель 1921).

Борису Анрепу подарена и «Песенка». Ахматова посвящала Анрепу стихи и позже. «Песенка» – единственный в ее поэзии акростих. В отличие от Гумилева, Анна Андреевна не жаловала этот искусственный, салонный жанр.

Б. В. Анреп. 1910-е гг.

ПЕСЕНКА

Бывало, я с утра молчу

Отом, что сон мне пел.

Румяной розе и лучу

Имне – один удел.

Спокатых гор ползут снега,

Ая белей, чем снег,

Но сладко снятся берега

Разливных мутных рек.

Еловой рощи свежий шум

Покойнее рассветных дум.

5 марта 1916

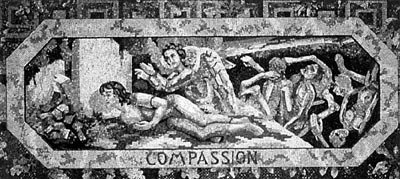

Б. В. Анреп. Напольная мозаика из серии «Современные добродетели». Аллегория «Сострадание», прообразом которой послужил облик А. Ахматовой. Лондон. Национальная галерея

Борис Васильевич Анреп, правовед по образованию, увлекся живописью и, чтобы переменить судьбу, в 1908 году уехал из Петербурга в Париж. Овладев секретами византийских мозаик, стал профессиональным художником. Добился признания, а со временем и крупных заказов, правда, не во Франции, а в Англии. Писал Анреп и стихи, правда, весьма топорные, зато не скупясь тратил командировочные червонцы и на лихачей, и на рестораны. Необычайно высоким ростом, жизнерадостностью, неистребимым донжуанством, странной смесью беззаботной отваги и практичности Борис Васильевич фон Анреп напоминал Анне отца, такого, каким Андрей Антонович Горенко был в ее ранние детские годы.МИЛОМУ

Голубя ко мне не присылай,

Писем беспокойных не пиши,

Ветром мартовским в лицо не вей.

Я вошла вчера в зеленый рай,

Где покой для тела и души.

Под шатром тенистых тополей.

И отсюда вижу городок,

Будки и казармы у дворца,

Надо льдом китайский желтый мост.

Третий час меня ты ждешь – продрог,

А уйти не можешь от крыльца

И дивишься, сколько новых звезд.

Серой белкой прыгну на ольху,

Ласочкой пугливой пробегу,

Лебедью тебя я стану звать,

Чтоб не страшно было жениху

В голубом кружащемся снегу

Мертвую невесту поджидать.

27 февраля 1915

* * *

Так раненого журавля

Зовут другие: курлы, курлы!

Когда осенние поля

И рыхлы, и теплы…

И я, больная, слышу зов,

Шум крыльев золотых

Из плотных низких облаков

И зарослей густых:

«Пора лететь, пора лететь

Над полем и рекой,

Ведь ты уже не можешь петь

И слезы со щеки стереть

Ослабнувшей рукой».

Февраль 1915, Царское Село

СОН

Я знала, я снюсь тебе,

Оттого не могла заснуть.

Мутный фонарь голубел

И мне указывал путь.

Ты видел царицын сад,

Затейливый белый дворец

И черный узор оград

У каменных гулких крылец.

Ты шел, не зная пути,

И думал: «Скорей, скорей,

О, только б ее найти,

Не проснуться до встречи с ней».

А сторож у красных ворот

Окликнул тебя: «Куда!»

Хрустел и ломался лед,

Под ногами чернела вода.

«Это озеро, – думал ты, —

На озере есть островок…»

И вдруг из темноты

Поглядел голубой огонек.

В жестком свете скудного дня

Проснувшись, ты застонал

И в первый раз меня

По имени громко назвал.

15 марта 1915, Царское Село

* * *

Я улыбаться перестала,

Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

И эту песню я невольно

Отдам на смех и поруганье,

Затем, что нестерпимо больно

Душе любовное молчанье.

17 марта 1915

* * *

Из памяти твоей я выну этот день,

Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:

Где видел я персидскую сирень,

И ласточек, и домик деревянный?

О, как ты часто будешь вспоминать

Внезапную тоску неназванных желаний

И в городах задумчивых искать

Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,

При звуке голоса за приоткрытой дверью

Ты будешь думать: «Вот она сама

Пришла на помощь моему неверью».

4 апреля, Петербург

* * *

Н. В. Н.

Есть в близости людей заветная черта,

Ее не перейти влюбленности и страсти, —

Пусть в жуткой тишине сливаются уста

И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года

Высокого и огненного счастья,

Когда душа свободна и чужда

Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее

Достигшие – поражены тоскою…

Теперь ты понял, отчего мое

Не бьется сердце под твоей рукою.

2 мая 1915, Петербург

* * *

Долго шел через поля и села,

Шел и спрашивал людей:

«Где она, где свет веселый

Серых звезд – ее очей?

Ведь настали, тускло пламенея,

Дни последние весны.

Все мне чаще снится, все нежнее

Мне о ней бывают сны!»

И пришел в наш град угрюмый

В предвечерний тихий час,

О Венеции подумал

И о Лондоне зараз.

Стал у церкви темной и высокой

На гранит блестящих ступеней

И молил о наступленьи срока

Встречи с первой радостью своей.

А над смуглым золотом престола

Разгорался Божий сад лучей:

«Здесь она, здесь свет веселый

Серых звезд – ее очей».

Май 1915, Петербург

* * *

Широк и желт вечерний свет,

Нежна апрельская прохлада.

Ты опоздал на много лет,

Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,

Гляди веселыми глазами:

Вот эта синяя тетрадь —

С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя

И солнцу радовалась мало.

Прости, прости, что за тебя

Я слишком многих принимала.

1915

* * *

Нам свежесть слов и чувства простоту

Терять не то ль, что живописцу – зренье,

Или актеру – голос и движенье,

А женщине прекрасной – красоту?

Но не пытайся для себя хранить

Тебе дарованное небесами:

Осуждены – и это знаем сами —

Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,

Чтобы узнать в тяжелый час сомненья

Учеников злорадное глумленье

И равнодушие толпы.

23 июня 1915, Слепнево

* * *

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,

Прозрачный, теплый и веселый…

Там с девушкой через забор сосед

Под вечер говорит, и слышат только пчелы

Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно

И чтим обряды наших горьких встреч,

Когда с налету ветер безрассудный

Чуть начатую обрывает речь, —

Но ни на что не променяем пышный

Гранитный город славы и беды,

Широких рек сияющие льды,

Бессолнечные, мрачные сады

И голос Музы еле слышный.

23 июня 1915, Слепнево

* * *

Не только в этом стихотворении, но и в разговорах с Павлом Николаевичем Лукницким Ахматова не раз называла Бориса Анрепа царевичем. Дескать, царевичем в поэме «У самого моря» (1914—1915) предсказала себе встречу с настоящим царевичем, который появился позднее.

Нет, царевич, я не та,

Кем меня ты видеть хочешь,

И давно мои уста

Не целуют, а пророчат.

Не подумай, что в бреду

И замучена тоскою,

Громко кличу я беду:

Ремесло мое такое.

А умею научить,

Чтоб нежданное случилось,

Как навеки приручить

Ту, что мельком полюбилась.

Славы хочешь? – у меня

Попроси тогда совета,

Только это – западня,

Где ни радости, ни света.

Ну, теперь иди домой

Да забудь про нашу встречу,

А за грех твой, милый мой,

Я пред Господом отвечу.

10 июля 1915, Слепнево

По-видимому, ей была рассказана легенда, бытовавшая в семействе фон Анрепов. Согласно этой легенде, Анрепы стали набирать силу после того, как Екатерина Великая выдала за одного из молодцов небогатого, служилого шведско-эстонского рода свою внебрачную дочь, присовокупив к свадебным цацкам огромное имение в Самарской губернии. Кроме того, по капризу судьбы, царицын прапраправнук прожил отроческие годы в настоящем царском дворце, том самом, который Потемкин выстроил для его прапрапрабабки в Харькове и где за сто лет ничего не изменилось, не исчезли даже золотые обеденные тарелки (с алмазами и рубинами).

* * *

Не хулил меня, не славил,

Как друзья и как враги.

Только душу мне оставил

И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:

Если он теперь умрет,

Ведь ко мне Архангел Божий

За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,

Как от Бога утаю?

Та, что так поет и плачет,

Быть должна в Его раю.

12 июля 1915, Слепнево

* * *

Зачем притворяешься ты

То ветром, то камнем, то птицей?

Зачем улыбаешься ты

Мне с неба внезапной зарницей?

Не мучь меня больше, не тронь!

Пусти меня к вещим заботам…

Шатается пьяный огонь

По высохшим серым болотам.

И Муза в дырявом платке

Протяжно поет и уныло.

В жестокой и юной тоске

Ее чудотворная сила.

Июль 1915, Слепнево

* * *

Я не знаю, ты жив или умер, —

На земле тебя можно искать

Или только в вечерней думе

По усопшем светло горевать.

Все тебе: и молитва дневная,

И бессонницы млеющий жар,

И стихов моих белая стая,

И очей моих синий пожар.

Мне никто сокровенней не был,

Так меня никто не томил,

Даже тот, кто на муку предал,

Даже тот, кто ласкал и забыл.

Июль 1915, Слепнево

* * *

Как невеста, получаю

Каждый вечер по письму,

Поздно ночью отвечаю

Другу моему:

«Я гощу у смерти белой

По дороге в тьму.

Зла, мой ласковый, не делай

В мире никому».

И стоит звезда большая

Между двух стволов,

Так спокойно обещая

Исполненье снов.

Октябрь 1915

А. Н. Бенуа «Павловск»

* * *

Н.В.Н.

Все мне видится Павловск холмистый,

Круглый луг, неживая вода,

Самый томный и самый тенистый,

Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,

Тронет тело блаженная дрожь,

Не живешь, а ликуешь и бредишь

Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью, свежий и колкий,

Бродит ветер, безлюдию рад.

В белом инее черные елки

На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,

Милый голос как песня звучит,

И на медном плече Кифареда

Красногрудая птичка сидит.

Осень 1915, Царское Село

* * *

Муза ушла по дороге,

Осенней, узкой, крутой,

И были смуглые ноги

Обрызганы крупной росой.

Я долго ее просила

Зимы со мной подождать,

Но сказала: «Ведь здесь могила,

Как ты можешь еще дышать?»

Я голубку ей дать хотела,

Ту, что всех в голубятне белей,

Но птица сама полетела

За стройной гостьей моей.

Я, глядя ей вслед, молчала,

Я любила ее одну,

А в небе заря стояла,

Как ворота в ее страну.

15 декабря 1915, Царское Село

* * *

Будешь жить, не зная лиха,

Править и судить,

Со своей подругой тихой

Сыновей растить.

И во всем тебе удача,

Ото всех почет,

Ты не знай, что я от плача

Дням теряю счет.

Много нас таких бездомных,

Сила наша в том,

Что для нас, слепых и темных,

Светел Божий дом,

И для нас, склоненных долу,

Алтари горят,

Наши к Божьему престолу

Голоса летят.

1915

* * *

Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом,

Ни даже предчувствием тайным моим.

Зачем же в ночи перед темным порогом

Ты медлишь, как будто счастьем томим?

Не выйду, не крикну: «О, будь единым,

До смертного часа будь со мной!»

Я только голосом лебединым

Говорю с неправедною луной.

1915

* * *

Словно Ангел, возмутивший воду,

Ты взглянул тогда в мое лицо,

Возвратил и силу, и свободу,

А на память чуда взял кольцо.

Мой румянец жаркий и недужный

Стерла богомольная печаль.

Памятным мне будет месяц вьюжный,

Северный встревоженный февраль.

Февраль 1916, Царское Село

* * *

Я окошка не завесила,

Прямо в горницу гляди.

Оттого мне нынче весело,

Что не можешь ты уйти.

Называй же беззаконницей,

Надо мной глумись со зла: