Страница:

* * *

Проводила друга до передней.

Постояла в золотой пыли.

С колоколенки соседней

Звуки важные текли.

Брошена! Придуманное слово —

Разве я цветок или письмо?

А глаза глядят уже сурово

В потемневшее трюмо.

1913, Царское Село

* * *

Цветов и неживых вещей

Приятен запах в этом доме.

У грядок груды овощей

Лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,

Но с парников снята рогожа.

Там есть прудок, такой прудок,

Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,

Совсем взволнованно и тихо,

Что там живет большой карась

И с ним большая карасиха.

1913

* * *

Каждый день по-новому тревожен.

Все сильнее запах спелой ржи.

Если ты к ногам моим положен,

Ласковый, лежи.

Иволги кричат в широких кленах,

Их ничем до ночи не унять.

Любо мне от глаз твоих зеленых

Ос веселых отгонять.

На дороге бубенец зазвякал —

Памятен нам этот легкий звук.

Я спою тебе, чтоб ты не плакал,

Песенку о вечере разлук.

1913

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

1

Вновь Исакий в облаченьи

Из литого серебра.

Стынет в грозном нетерпеньи

Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый

С черных труб сметает гарь…

Ах! своей столицей новой

Недоволен государь.

Исаакиевский собор

2

Сердце бьется ровно, мерно,

Что мне долгие года!

Ведь под аркой на Галерной

Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки

Вижу, вижу, ты со мной,

И в руке твоей навеки

Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом

Мы в блаженный миг чудес,

В миг, когда над Летним садом

Месяц розовый воскрес, —

Мне не надо ожиданий

У постылого окна

И томительных свиданий.

Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,

Завтра лучше, чем вчера,

Над Невою темноводной,

Под улыбкою холодной

Императора Петра.

1913

* * *

О тебе вспоминаю я редко

И твоей не пленяюсь судьбой,

Но с души не стирается метка

Незначительной встречи с тобой.

Красный дом твой нарочно миную,

Красный дом твой над мутной рекой,

Но я знаю, что горько волную

Твой пронизанный солнцем покой.

Пусть не ты над моими устами

Наклонялся, моля о любви,

Пусть не ты золотыми стихами

Обессмертил томленья мои —

Я над будущим тайно колдую,

Если вечер совсем голубой,

И предчувствую встречу вторую,

Неизбежную встречу с тобой.

1913

* * *

Как страшно изменилось тело,

Как рот измученный поблек!

Я смерти не такой хотела,

Не этот назначала срок.

Казалось мне, что туча с тучей

Сшибется где-то в вышине

И молнии огонь летучий,

И голос радости могучей,

Как Ангелы, слетят ко мне.

1913

* * *

Когда вышли ахматовские «Четки», собравшие под своей обложкой стихи 1912—1914 гг., читатели, а особенно читательницы, стали гадать, кто же тот счастливец, к кому обращены любовные послания дамы в лиловеющих шелках. Тем, кто задавал этот вопрос лично ей, Анна Андреевна отвечала: многим! И, по всей вероятности, не лукавила. У нее в те годы дйствительно было много увлечений, да и в нее многие влюблялись: художник Сергей Судейкин, поэт и критик Николай Недоброво, граф Зубов. Нет, нет, она вовсе не считала, как некоторые поэты Серебряного века, что и жизнь, и слезы, и любовь – всего лишь средство для ярко-певучих стихов. Однако уже догадалась: чем больше она, на опыте своего сердца, узнает о том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга, тем лучше становятся ее стихи. Эту тайну («разгадку жизни моей») Анна никому не открывала, но Николай Недоброво, друг и возлюбленный, поэт и критик, загадку разгадал. В 1915-м он подарил Ахматовой такие стихи:

На шее мелких четок ряд,

В широкой муфте руки прячу,

Глаза рассеянно глядят

И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней

От лиловеющего шелка,

Почти доходит до бровей

Моя незавитая челка.

И не похожа на полет

Походка медленная эта,

Как будто под ногами плот,

А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,

Неровно трудное дыханье,

И на груди моей дрожат

Цветы небывшего свиданья.

1913

Вспоминая юную Ахматову, Георгий Адамович писал:

Как ты звучишь в ответ на все сердца,

Ты душами, раскрывши губы, дышишь,

Ты, в приближенье каждого лица,

В своей крови свирелье пенье слышишь!

«Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический: Рашель в „Федре“, как в известном восьмистишии сказал Осип Мандельштам после одного из чтений в „Бродячей Собаке“, когда она, стоя на эстраде, со своей „ложноклассической“, „спадавшей с плеч“ шалью, казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг. Но первое мое впечатление было иное. Анна Андреевна почти непрерывно улыбалась, усмехалась, весело и лукаво перешептывалась с Михаилом Леонидовичем Лозинским, который, по-видимому, наставительно уговаривал ее держаться серьезнее, как подобает известной поэтессе, и внимательнее слушать стихи. На минуту-другую она умолкала, а потом снова принималась шутить и что-то нашептывать.

Анна Ахматова и Михаил Лозинский на заседании «Цеха поэтов». Карандашный рисунок С. Городецкого. 1913 г.

Правда, когда наконец попросили прочесть что-нибудь, она сразу изменилась, как будто даже побледнела: в «насмешнице», в «царскосельской веселой грешнице» – как Ахматова на склоне лет сама себя охарактеризовала в «Реквиеме» – мелькнула будущая Федра. Но ненадолго. При выходе из семинария меня ей представили. Анна Андреевна сказала: «Простите, я, кажется, всем вам мешала сегодня слушать чтение. Меня скоро перестанут сюда пускать…» – и, обернувшись к Лозинскому, опять рассмеялась».

Г. Адамович, «Мои встречи с Ахматовой»

Я ПРИШЛА К ПОЭТУ В ГОСТИ

Анна Ахматова. Начало 20-х годов.

В трагическую осень 1913 года в жизни Анны Ахматовой произошло знаменательное событие. Александр Блок, с которым она была шапочно знакома уже два года, наконец-то выделил ее из стайки влюбленных в него молодых поэтесс. Анна Андреевна очень волновалась. И у нее были на то причины.Когда в 1911 году в журнале «Аполлон» опубликовали ее стихотворение «Сероглазый король», не только читающая публика, но даже мать Блока решила, что стихи – признание в любви королю русской поэзии Серебряного века. Это было вполне в духе времени. Подобный воздушный роман (по аналогии с воздушным поцелуем) пережила, например, в ранней юности подруга Ахматовой знаменитая актриса Фаина Раневская. Вот как она вспоминала свою романтическую влюбленность в Василия Ивановича Качалова в опубликованном посмертно «Дневнике на клочках»:

«Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок, к тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно… В тот день я шла по Столешникову переулку, разглядывала витрины роскошных магазинов и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения. Собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя. Поджидала у ворот его дома… Услышав его голос, упала в обморок. Неудачно. Сильно расшиблась. Меня приволокли в кондитерскую, рядом. Она и теперь существует. А тогда принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя и тут же снова упала в обморок, так как этот голос прозвучал вновь, справляясь, не очень ли я расшиблась».Судя по письмам к С. Штейну, в гимназические годы Аня Горенко, как и киевская ее кузина Мария Александровна Змунчилла, испытывала заочную нежность к автору «Стихов о Прекрасной Даме». А вот с живым Блоком у Анны Андреевны Гумилевой отношения были крайне сложными, может быть, куда более сложными, чем те, что описаны Ахматовой в кратком очерке «Воспоминания об Александре Блоке». Этот текст Ахматова постоянно дополняла, уточняла, варьировала, а суть дополнений выразила в «Записных книжках» в такой формуле: «Написать „Восп<оминания>" о Блоке, который все предчувствовал и ничего не почувствовал“.

В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык, и тосты – и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова<…>, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

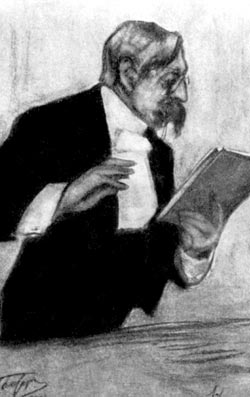

Эмиль Верхарн. Портрет работы Л.О. Пастернака

В артистической я встретила Блока…Блоковский поэтический портрет Ахматовой в испанской шали и в самом деле похож на эскиз театрального костюма Кармен, однако одну важную и, видимо, бросающуюся в глаза особенность ее поведения – сочетание внешней декоративности облика и внутренней простоты – Блок все-таки подметил:

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна.

Поэт ответил с подкупающим прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-фанцузски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он – с упреком – в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в Цехе поэтов, и в Обществе Ревнителей Художественного Слова, и на Башне Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гдрой. Владеть залой очень трудно – гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь». Я стала отказываться: «Когда я читаю „Я надела узкую юбку“, – смеются». Он ответил: «Когда я читаю „И пьяницы с глазами кроликов“, – тоже смеются…» В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». (Вот «Стихи о Прекрасной Даме».) А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него.

Анна Ахматова, Из «Воспоминаний об Александре Блоке»

* * *

Получив бандероль с подписанными сборниками и испанским мадригалом, Ахматова не без труда (с эпистолярной прозой у нее были весьма натянутые отношения) подобрала приличные случаю слова искренней благодарности.

«Красота страшна», – Вам скажут —

Вы накинете лениво

Шаль испанскую на плечи,

Красный розан – в волосах.

«Красота проста», – Вам скажут, —

Пестрой шалью неумело

Вы укроете ребенка,

Красный розан – на полу.

Но рассеянно внимая

Всем словам, кругом звучащим,

Вы задумаетесь грустно

И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;

Я не так страшна, чтоб просто

Убивать; не так проста я,

Чтоб не знать, как жизнь страшна».

16 декабря 1913

К письму были приложены стихи, в которых Анна Андреевна описывает свой воскресный визит к Блоку 15 декабря 1913 года.А. А. Ахматова – А. А. Блоку

<6 или 7 января 1914. Петербург>

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)

Анна Ахматова

* * *

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье.

Тихо в комнате просторной,

А за окнами мороз

И малиновое солнце

Над лохматым сизым дымом…

Как хозяин молчаливый

Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен;

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,

Дымный полдень, воскресенье

В доме сером и высоком

У морских ворот Невы.

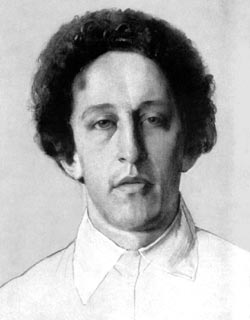

Александр Блок. Портрет работы К. Сомова. 1907 г.

Дом Блока в Петербурге, тот самый, у «Морских ворот Невы»,который показался Анне Андреевне не только строгим, но и высоким.

Кабинет А. Блока.

Лирический дуэт Поэта и Поэтессы был вскоре, по инициативе Блока, опубликован в журнале «Любовь к трем апельсинам».В том же январе написан и еще один поэтический портрет хозяина просторной комнаты. Однако публиковать его Ахматова не стала. Ни при его жизни, ни при своей:

* * *

Ал. БлокуВпрочем, и Блок не ограничился открыто преподнесенным святочным подарком. 15 декабря 1913 года сразу же после ухода Анны Андреевны созданы такие стихи:

Ты первый, ставший у источника

С улыбкой мертвой и сухой [15].

Как нас измучил взор пустой,

Твой взор тяжелый – полунощника.

Но годы страшные пройдут,

Ты скоро снова будешь молод,

И сохраним мы тайный холод

Тебе отсчитанных минут.

1914?

* * *

По-видимому, Блок эти стихи забраковал, видимо, как слишком интимные, и сделал другой «подарочный» вариант, сугубо светский. Знаменитый мадригал окончен 16 декабря.

О, нет! не расколдуешь сердца ты

Ни лестию, ни красотой, ни словом.

Я буду для тебя чужим и новым,

Всё призрак, всё мертвец, в лучах мечты.

И ты уйдешь. И некий саван белый

Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.

Всё будет сном: что ты хоронишь тело,

Что ты стоишь три ночи в головах.

Упоена красивыми мечтами,

Ты укоризны будешь слать судьбе.

Украсишь ты нежнейшими цветами

Могильный холм, приснившийся тебе.

И тень моя пройдет перед тобою

В девятый день и в день сороковой —

Неузнанной, красивой, неживою.

Такой ведь ты искала? – Да, такой.

Когда же грусть твою погасит время,

Захочешь жить, сначала робко, ты

Другими снами, сказками не теми…

И ты простой возжаждешь красоты.

И он придет, знакомый, долгожданный,

Тебя будить от неземного сна.

И в мир другой, на миг благоуханный,

Тебя умчит последняя весна.

А я умру, забытый и ненужный,

В тот день, когда придет твой новый друг,

В тот самый миг, когда твой смех жемчужный

Ему расскажет, что прошел недуг.

Забудешь ты мою могилу, имя…

И вдруг – очнешься: пусто; нет огня;

И в этот час, под ласками чужими,

Припомнишь ты и призовешь – меня!

Как исступленно ты протянешь руки

В глухую ночь, о, бедная моя!

Увы! Не долетают жизни звуки

К утешенным весной небытия.

Ты проклянешь, в мученьях невозможных,

Всю жизнь за то, что некого любить!

Но есть ответ в стихах моих тревожных:

Их тайный жар тебе поможет жить.

15 декабря 1913

В марте 1914 года, как только вышли «Четки», Анна Андреевна немедленно отослала их Блоку. С такой дарственной: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи». Блок к «Четкам» отнесся прохладно, стихи показались ему, при всей их тлантливости, слишком женскими. Однако открыто, в глаза говорить такое ему не хотелось, и он уклонился от встречи. Так и не добившись серьезного разговора, Ахматова уехала из Петербурга к родным под Киев…

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, сашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.После этой чудесной встречи в ахматовской «Блокиане» появились патетические стихи, которые Ахматова также никогда не отдавала в печать:

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде».

Анна Ахматова, Из «Воспоминаний об Александре Блоке»

* * *

И в Киевском храме Премудрости Бога,

Припав к солее, я тебе поклялась,

Что будет моею твоя дорога,

Где бы она ни вилась.

То слышали ангелы золотые

И в белом гробу Ярослав.

Как голуби, вьются слова простые

И ныне у солнечных глав.

И если слабею, мне снится икона

И девять ступенек на ней.

И в голосе строгом софийского звона

Мне слышится голос тревоги твоей.

Июль 1914

Петербург. Царскосельский вокзал. 1910 г.

А потом была еще одна странная встреча, уже во время войны:Мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».В последующие годы Ахматова и Блок практически не пересекались, а если и сталкивались, то случайно. Там и тогда, где все и всегда встречались. Про одну случайную встречу вспоминала Анна Андреевна:

Анна Ахматова, Из «Воспоминаний об Александре Блоке»

…И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».Вторую зафиксировал Корней Иванович Чуковский в «Дневнике» в 1920 году; запись от 30 марта:

Анна Ахматова, Из «Воспоминаний об Александре Блоке»

«Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из „Всемирной“. Первый раз вижу их обоих вместе… Замечательно – у Блока лицо непроницаемое – и только движется, все время зыблется, „реагирует“ что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было высказано много».

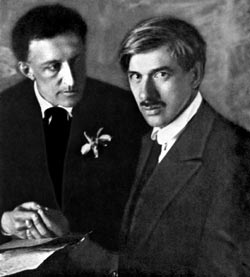

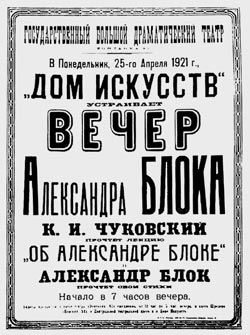

А. Блок и К. Чуковский на вечере в Большом драматическом театре. Фотография М. Наппельбаума. 25 апреля 1921 г.

И Гумилев, и многие литераторы из окружения Ахматовой осуждали Блока за поэму «Двенадцать». Ахматова молчала, но и не важала осуждавшим: музыка, которую слышал Блок в революционном вихре, представлялась ей какофонией. К тому же почти все послереволюционные годы он активно занимался тем, что позднее назовут общественной деятельностью, а она забилась в угол, ушла в себя.Однако на знаменитом последнем в Петербурге вечере Блока она была. Вечер вел Корней Чуковский.

…Мы пошли к Ремизовым передать рукописные книги Скалдина (Ольга и я). Не достучались. Через несколько часов там уже была засада – они накануне бежали за границу. На обратном пути во дворце Фонт<анки>, 18 встретили Тамару Персиц. Она плакала – умер Блок…Смерть Блока не только ошеломила Ахматову, она словно бы стерла с лица поэта случайные черты.

В гробу лежал человек, которого я никогда не видела. Мне сказали, что это Блок. Над ним стоял солдат – старик седой, лысый, с безумными глазами. Я спросила: «Кто это?» – «Андрей Белый». Панихида. Ершовы (соседи) рассказывали, что он от боли кричал так, что прохожие останавливались под окнами.

Хоронил его весь город, весь тогдашний Петербург или вернее то, что от него осталось. Справлявшие на кладбище престольный праздник туземцы непрерывно спрашивали нас: «Кого хороните?»

В церкви на заупокойной обедне было теснее, чем бывает у Пасхальной заутрени. И непрерывно все [было] происходило, как в стихах Блока. Это тогда все заметили и потом часто вспоминали…

Анна Ахматова, Из «Записных книжек»

* * *

Не чудо ли, что знали мы его,

Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,

И Пресвятая охраняла Дева

Прекрасного Поэта своего.

16 августа 1921 Петербург

А. А. Блок. 1900-е годы. Рисунок неизвестного художника.

Обратите внимание на дату стихотворения: 16 августа – это девятины: Александр Блок умер 7 августа 1921 года. Может быть, это и простое совпадение, но случилось именно так, как он – ей предсказал: «И тень моя пройдет перед тобою /В девятый день и в день сороковой – /Неузнанной, красивой…»…А через четверть века все в том же Драматическом театре – вечер памяти Блока (1946 г.), и я читаю только что написанные мною стихи:Стихотворение «Он прав – опять фонарь, аптека…» – первая часть посвященного Блоку триптиха, «Пора забыть верблюжий этот гам…» – вторая; «И в памяти черной пошарив, найдешь…» – третья.

Он прав – опять фонарь, аптека,

Нева, безмолвие, гранит…

Как памятник началу века,

Там этот человек стоит —

Когда он Пушкинскому Дому,

Прощаясь, помахал рукой

И принял смертную истому

Как незаслуженный покой.

Анна Ахматова, Из «Воспоминаний об Александре Блоке»

* * *

Пора забыть верблюжий этот гам

И белый дом на улице Жуковской.

Пора, пора к березам и грибам,

К широкой осени московской.

Там всё теперь сияет, всё в росе,

И небо забирается высоко, —

И помнит Рогачевское шоссе [16]

Разбойный посвист молодого Блока…

(1944—1950)

* * *

Заключительной главой ахматовской «Блокианы» стал портрет человека-эпохи в окончательной редакции «Поэмы без героя» (1962):

И в памяти черной пошарив, найдешь

До самого локтя перчатки,

И ночь Петербурга. И в сумраке лож

Тот запах и душный и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,

Минуя и ахи и охи,

Тебе улыбнется презрительно Блок —

Трагический тенор эпохи.

1960

На стене его твердый профиль.

Гавриил или Мефистофель

Твой, красавица, паладин?

Демон сам с улыбкой Тамары,

Но такие таятся чары

В этом страшном дымном лице:

Плоть, почти что ставшая духом,

И античный локон над ухом —

Все – таинственно в пришлеце.

Анна Ахматова. 1915 г.

В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале десятых годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции.

Анна Ахматова, Из «Записных книжек»

Анна Ахматова. Худ. Д. Бушен. 1914 г.

ГОСТЬ

Всё как раньше: в окна столовой

Бьется мелкий метельный снег,

И сама я не стала новой,

А ко мне приходил человек.

Я спросила: «Чего же ты хочешь?»

Он сказал: «Быть с тобой в аду».

Я смеялась: «Ах, напророчишь

Нам обоим, пожалуй, беду».

Но, поднявши руку сухую,

Он слегка потрогал цветы:

«Расскажи, как тебя целуют,

Расскажи, как целуешь ты».

И глаза, глядевшие тускло,

Не сводил с моего кольца.

Ни один не двинулся мускул

Просветленно-злого лица.

О, я знаю, его отрада —

Напряженно и страстно знать,

Что ему ничего не надо,

Что мне не в чем ему отказать.