Страница:

Он постоял, посмотрел ещё на рисунки.

— Да, — вздохнул он, поправил рукой бороду. — Я вот, — сказал он, — вам одеяла привёз. Орлик! — позвал он, высунувшись из избушки. — Орлюшка.

Из-за деревьев вышел тот самый седой конь с проваленной стариковской спиною, что видел ночью Лёшка.

— Вот, помогает мне на старости лет, — объяснил Антипа. — Некуда его теперь ставить, сарая-то ему не выстроили в посёлке. Теперь со мной, как собачка…

Конь грустно и шумно вздохнул.

— Что ж он, так с вами и ходит? — удивился Лёшка.

— Да нет, — сказал Антипа, снимая со спины коня маленький вьючок. — Пасётся где на полянке, я по своим делам хожу, а вечером на пост мой егерский приходит. Он ведь, Орлик, у нас конь заслуженный… После войны на пять деревень огороды пахал, сколько детишек выкормил…

Конь, понимая, что говорят о нём, встряхивал кожей, нюхал выгоревшую траву…

— Он и нынешней зимой двух ребят из бурана вывел. Катерину видал? Ну, плясунью-то… Замёрзла бы без него. Её и Петра Столбова, ровесник, наверно, твой будет.

Лёшка отломил горбушку хлеба, подал коню. Орлик понюхал её и осторожно взял чуткими губами.

— Что, — сказал, уходя в темнеющий по-вечернему лес, Антипа, — научился теперь костёр разводить?

— Научился, — покраснел Кусков.

— Ты всё ж с огнём-то поаккуратней, — посоветовал Антипа. — Сушь такая, как порох займётся! Не остановишь… Ты, сынок, это… — Антипа заботливо запахнул на Лёшке пиджачишко. — Как бы сказать… Допрежь чем за дело какое браться, посмотри, как его раньше творили, а уж потом принимайся… Люди ведь на земле давно живут. Много чего передумали и открыли. Ты того, не пренебрегай…

«Это ведь он не только про костёр сказал», — думал Лёшка, глядя вслед ушедшему в темноту леса егерю. Странно чувствовал себя Кусков после таких слов, какие-то неясные мысли рождались в его голове, казалось, если подумать над словами стариков хорошенько, откроется что-то важное.

Лёшка заметил, что и Вадим теперь совсем другой. Он и в городе много молчал, но молчал по-другому. Молчал, потому что ни с кем не хотел разговаривать, а здесь было видно, как он всё время мучительно думает. У него на лице иногда появлялось отчаянное и даже страдальческое выражение. А вот сейчас лицо было счастливым. Лёшка первый раз видел Вадима счастливым.

— Нашёл! — приговаривал он, рассматривая рисунки. — Нашёл приём!

Из одеял, которые прислал дед Клавдий, выпала записка.

«Робяты! — было написано в ней. — Посылаю одеялы. Ночью студёно и туман, а я вам в суматохе дать забыл. Замёрзнете — приходите в посёлок. Квартира наша хоть и однокомнатная, а спать всегда уложим. Из города пишут: через неделю приедут учёные. Експедиция. Будет вам веселее, не то что со стариками…»

Вадим сгрёб со стола рисунки. Небрежно сунул их в папку.

«Что это он?» — удивился Лёшка.

— Не так живи, как хочется! — потянулся со стоном Вадим. — Давай укладываться, завтра с утра нам предстоит прогулка. — И он устало смял руками лицо.

Глава шестнадцатая

Глава семнадцатая

— Да, — вздохнул он, поправил рукой бороду. — Я вот, — сказал он, — вам одеяла привёз. Орлик! — позвал он, высунувшись из избушки. — Орлюшка.

Из-за деревьев вышел тот самый седой конь с проваленной стариковской спиною, что видел ночью Лёшка.

— Вот, помогает мне на старости лет, — объяснил Антипа. — Некуда его теперь ставить, сарая-то ему не выстроили в посёлке. Теперь со мной, как собачка…

Конь грустно и шумно вздохнул.

— Что ж он, так с вами и ходит? — удивился Лёшка.

— Да нет, — сказал Антипа, снимая со спины коня маленький вьючок. — Пасётся где на полянке, я по своим делам хожу, а вечером на пост мой егерский приходит. Он ведь, Орлик, у нас конь заслуженный… После войны на пять деревень огороды пахал, сколько детишек выкормил…

Конь, понимая, что говорят о нём, встряхивал кожей, нюхал выгоревшую траву…

— Он и нынешней зимой двух ребят из бурана вывел. Катерину видал? Ну, плясунью-то… Замёрзла бы без него. Её и Петра Столбова, ровесник, наверно, твой будет.

Лёшка отломил горбушку хлеба, подал коню. Орлик понюхал её и осторожно взял чуткими губами.

— Что, — сказал, уходя в темнеющий по-вечернему лес, Антипа, — научился теперь костёр разводить?

— Научился, — покраснел Кусков.

— Ты всё ж с огнём-то поаккуратней, — посоветовал Антипа. — Сушь такая, как порох займётся! Не остановишь… Ты, сынок, это… — Антипа заботливо запахнул на Лёшке пиджачишко. — Как бы сказать… Допрежь чем за дело какое браться, посмотри, как его раньше творили, а уж потом принимайся… Люди ведь на земле давно живут. Много чего передумали и открыли. Ты того, не пренебрегай…

«Это ведь он не только про костёр сказал», — думал Лёшка, глядя вслед ушедшему в темноту леса егерю. Странно чувствовал себя Кусков после таких слов, какие-то неясные мысли рождались в его голове, казалось, если подумать над словами стариков хорошенько, откроется что-то важное.

Лёшка заметил, что и Вадим теперь совсем другой. Он и в городе много молчал, но молчал по-другому. Молчал, потому что ни с кем не хотел разговаривать, а здесь было видно, как он всё время мучительно думает. У него на лице иногда появлялось отчаянное и даже страдальческое выражение. А вот сейчас лицо было счастливым. Лёшка первый раз видел Вадима счастливым.

— Нашёл! — приговаривал он, рассматривая рисунки. — Нашёл приём!

Из одеял, которые прислал дед Клавдий, выпала записка.

«Робяты! — было написано в ней. — Посылаю одеялы. Ночью студёно и туман, а я вам в суматохе дать забыл. Замёрзнете — приходите в посёлок. Квартира наша хоть и однокомнатная, а спать всегда уложим. Из города пишут: через неделю приедут учёные. Експедиция. Будет вам веселее, не то что со стариками…»

Вадим сгрёб со стола рисунки. Небрежно сунул их в папку.

«Что это он?» — удивился Лёшка.

— Не так живи, как хочется! — потянулся со стоном Вадим. — Давай укладываться, завтра с утра нам предстоит прогулка. — И он устало смял руками лицо.

Глава шестнадцатая

Болотная тропа

Они вырубили большие две жердины и двинулись вдоль опушки. Вадим шёл уверенно, Лёшка решил, что он тут уже побывал.

— Ну вот! — сказал художник, когда они дошли до невесть откуда взявшегося валуна. — Теперь начинается самое интересное.

Он достал компас и странный блокнот. Когда Кусков заглянул в него, то увидел сброшюрованные листы фотобумаги и отпечатанную на них карту с разметкой. Ему очень хотелось спросить о том, куда же они идут, но не такие у них с Вадимом были отношения, чтобы спрашивать. Да и потом… «Я же взрослый человек! Взрослый и суровый!» — решил Кусков, воскрешая в памяти забытый здесь, в деревне, образ мужественного гангстера, которому всегда старался подражать.

— Иди след в след! — сказал Вадим. — Если я провалюсь, сам не подходи — протягивай жердь. Итак, пятьсот шагов прямо… — Он взял жердь наперевес, как канатоходец, и сошёл на мох болота. Кусков тронулся за ним.

Сначала шли довольно быстро, хотя болотистая почва ходила под ногами как матрац и чавкала.

— Значит, его шаги шире моих сантиметров на десять, на десять шагов накидываем один лишний, тогда будет приблизительно верно, — бормотал себе под нос Вадим.

«Чьи шаги шире?» — хотел спросить Лёшка, послушно делая повороты вслед за художником.

— Стали, подышали! — командовал Вадим. — Теперь двести прямо, триста влево и два сложных участка, прямо лабиринт, а не тропа. Тут придётся не только шаги отсчитывать, но даже назад идти.

Первым провалился Кусков. У него завяз сапог, и когда он рывком хотел его выдернуть, то потерял равновесие и ухнул в воду.

— Держись! — крикнул Вадим. — Это тебе не дзюдо: раз, два — и готово. — Они постояли на кочке, обсуждая, что же было сделано не так…

— Дёргаться не нужно! — сказал Вадим. — Тут нужно двигаться совсем не так, как на суше. Нужно плавно…

—…как в фигурном катании! — догадавшись, подсказал Кусков.

Вадим смерил взглядом с ног до головы заляпанную болотной жижей Лёшкину фигуру:

— Во-во!

Но как они ни двигались, ничего не помогало. Скоро Лёшка совсем потерял счёт времени. Они падали, вставали, вытаскивали друг друга, ползли на коленях по грязи… Болоту не было конца. И только иногда встречавшиеся в промоинах брёвна подтверждали, что это тропа и с дороги они не сбились… Потому что откуда здесь взяться длинным брёвнам? Кругом было много деревьев, но это всё были толщиной в руку сосёночки да дохлые берёзки… Они только закрывали всё вокруг, и поэтому что там впереди — было совсем не видно.

Солнце жарило как в Каракумах! Кусков ошалел от однообразного изнурительного движения. У него кружилась голова, болели руки, ноги, поясница оттого, что не было твёрдой опоры. Они шагали теперь уже не по матрацу, а по жидкому тесту… И стоило остановиться, как жидкая грязь сразу начинала затягивать в гиблую глубину.

— Ясно! — сказал, утирая пот, Вадим. — Ясно, почему сюда столько лет никто не совался. Тут без карты вообще нечего делать, а весной и осенью и с картой не пройдёшь… На наше счастье, стоит такая жара…

«Ничего себе счастье!» — подумал Кусков. Он хотел спросить, зачем они лезут по грязи, какая у Вадима карта, но теперь у него уже не было сил на вопросы…

Они шли уже часов пять, и Кусков не просился обратно только потому, что теперь, наверное, до цели, к которой вёл художник, было ближе, чем назад… Рыжее болото, всё в чахлых деревцах, тянулось вокруг, Лёшка шагал и шагал, глядя на сапоги идущего впереди Вадима, на то, как быстро выступает в его следах вода…

— Смотри! — сказал, останавливаясь, художник. Впереди на горизонте чётко вырисовывались верхушки высоких деревьев. — Либо мы перешли болото, либо это скит!

— А что такое скит? — прошептал Кусков, облизывая потрескавшиеся губы.

Но Вадим не услышал или не захотел услышать.

Они шли ещё больше часа. Тропа петляла и кружила и не хотела их отпускать.

Высокие деревья оказывались то спереди, то сбоку, а то и вообще сзади. Кусков было рванулся напрямик, но ухнул в такую жижу, что еле вылез.

Как ни устали Вадим и Лёшка, но последние метры бежали, падая и хватаясь за кочки. Перед ними выросла высокая, кое-где подгнившая стена с покосившимися воротами. Перед полуоткрытыми створками была огромная яма, пришлось обходить её справа, вдоль стены.

— Эта яма искусственная! — сказал художник. — Видишь, мы идём, подставляя бойницам правый бок. Щит-то висел на левом.

Кусков глянул на чёрную замшелую стену, ему почудилось, что из покосившихся бойниц за ним следят чьи-то глаза, и мороз пробежал у него между лопатками.

«Пропадёшь тут, и никто никогда не узнает!»

Торопясь, они вышли на твёрдую землю. Но здесь идти было ничуть не легче: высокая, много лет не кошенная трава была такой густой, что им пришлось раздвигать её, как раздвигает воду бредущий по пояс вброд человек.

Ворота открыть пошире не давала всё та же трава. С большим трудом Вадим и Кусков протиснулись внутрь крепости.

— Фантастика! — ахнул Вадим.

Крепость так буйно заросла травой, кустами и высоченными деревьями, что, казалось, перестала быть делом человеческих рук, а вот так сама вместе с деревьями поднялась из земли. Стволы разворотили сгнившую мостовую, вплотную поднялись у стен домов. Их широкие ветки наглухо перекрывали замшелые крыши. Сумрачно и сыро было под ними.

«Как в джунглях!» — подумал Лёшка.

— Ничего сверху не видно! — пробормотал Вадим.

Высокие, покосившиеся избы с закрытыми ставнями обступали короткую улицу. Мост над канавой совсем сгнил. Брёвна, на которых он был сложен, когда-то толстые, истончились, сгнили и осыпались. Мост казался призраком, чёрным кружевом… Он всё ещё вёл куда-то, но по нему уже нельзя было ходить.

Осторожно ощупывая ногами твёрдые брёвна, пошли они улицей. Папоротники густо разрослись здесь. Никогда Кусков не видел таких: резные листья доставали ему до лица.

Вадим взял мальчишку за руку. Рука художника была холодна и дрожала.

Стряхивая липкую паутину, они поднялись на крыльцо. Дверь избы пронзительно завизжала. Лёшка вздрогнул. Изба словно закричала оттого, что её сон потревожили.

— Ничего здесь не трогай, — сказал Вадим. Но Лёшка и так боялся шевелиться.

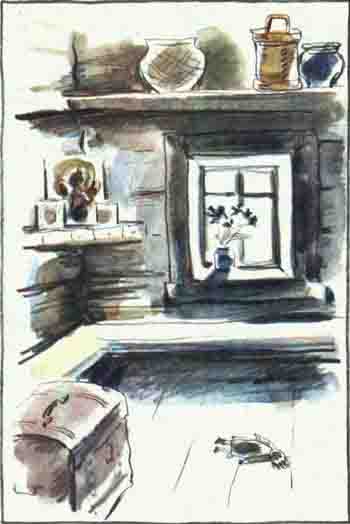

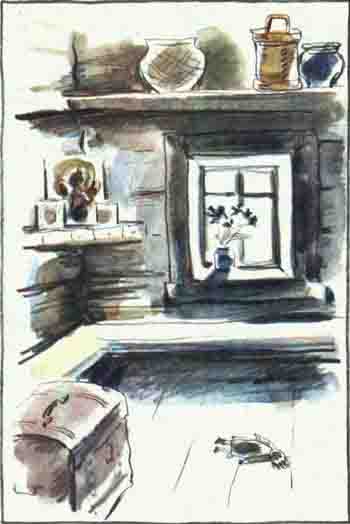

В горнице было темно. Свет тонкими спицами пробивался сквозь закрытые ставни. В остальном же всё было так, словно хозяева только что вышли из неё. Стопка расписных чашек громоздилась на столе. Тряпичная кукла валялась на полу. Лёшка наклонился и поднял её, почти невесомую от старости, с пустым безглазым стёршимся лицом, и бережно положил на стол.

Художник рассматривал в углу иконы.

— Любопытно. Любопытно, — говорил он. — Очень старенькие, очень!

Кусков открыл крышку одного сундука из тех, что стояли под окнами. Там были вышитые белые полотенца, аккуратно переложенные травами, бархатными и шёлковыми одеждами.

Кусков оглянулся. На полу на слое пыли чётко отпечатались их следы. Лёшка зачем-то взял тряпку в углу и осторожно затёр их. Невольно они говорили шёпотом и ходили, стараясь не скрипеть половицами.

Они переходили из одной избы в другую. Все избы были похожи, и только одна резко отличалась от всех.

Странные столы-лавки стояли поперёк неё. Одна из стен была сплошь, от пола до потолка, увешана иконами, а в сундуках лежали завёрнутые в сукно книги.

Кусков развернул некоторые. Непонятная вязь букв бежала по страницам. Лёшка не смог прочитать ни одного слова.

— Это рукописные! — сказал Вадим. — Рукописные — очень старые! А это старопечатные… А вот иконы. — Он достал из сундука совершенно чёрные доски, на которых даже не угадывалось изображение.

— Вот это да! Вот это да! — приговаривал художник, поворачивая их так и эдак. — Это особо почитаемые иконы! Их принесли сюда издалека. Они совсем потемнели! Их несли как святыню.

Он сел на лавку, подпёр голову рукой.

— Сколько лет этой крепости? Лет двести пятьдесят? А может, её последние хозяева только подновили, а она и прежде стояла! Может, это поселение стояло, когда болото было ещё озером?

— Это нужно всё научным работникам сообщить! — посоветовал Кусков. — Пускай сюда экспедиция придёт.

— Придёт сюда экспедиция… Скоро придёт! — усмехнулся Вадим. — Ах! — закричал вдруг Вадим, вскакивая. — Сколько их?

Он стал пересчитывать завёрнутые в сукно иконы.

— Пятнадцать? Пятнадцать! Это же иконостас! Целый иконостас! Да! — сказал он. — Это иконостас. Может, его из Киева несли! Может, от татарского нашествия спасали! Боже мой! — Он даже за голову схватился. — Это полный иконостас из какой-то церкви. Он к этой избе не подошёл, вот его и убрали до лучших времён. Это же явно домонгольская живопись!

Он горячился, втолковывая Кускову, какая это ценность. Но Лёшке почему-то стало невесело. Всё не шла из ума усмешка Вадима.

— Вот погоди! Погоди! — кричал Вадим. — Я их открою! Весь мир ахнет! Я уверен. Они сиять будут! Светиться! Сверкать! Ах ты, не взять нам ничего отсюда. Боже мой! Тут же миллионы!

— Почему не взять? — удивился Кусков. — Нужно вырубить большие деревья. Чтобы вертолёт лопасти не сломал. Снимем ворота, всё на них вынесем… Здесь же нельзя реставрировать. Нужно в мастерских! Мало ли сколько там слоёв, — сказал Лёшка, припоминая всё, что говорил им в музее реставратор.

— Специалист! — усмехнулся Вадим.

— Не, кроме шуток. Тут будут избы реставрировать, дорогу делать… Нельзя тут иконы и книги оставлять, они испортиться могут…

— Это точно! — сказал Вадим. — Оставлять никак нельзя. Пошли, специалист…

Они вышли за ворота.

— Вот всё и кончилось! — сказал художник.

— Нет! — сказал Кусков. — Вот когда здесь всё отреставрируют и будут музей открывать, и нас пригласят…

Он представил, как пошлёт матери приглашение на открытие и она приедет, а он в новом костюме и в галстуке будет сидеть в президиуме рядом с Вадимом, с историками и академиками…

«Стой! Так ведь кукла… — Догадка заставила его остановиться. — Это ведь то самое место, где родственники егеря Антипы прятались от фашистов, — подумал он. — Ведь это тот единственный человек, который знает сюда дорогу! Ведь это сюда, наверное, скоро придёт экспедиция!»

Он глянул на широкую спину Вадима.

«Вот это да! — подумал он восторженно. — Вот это человек! Ведь ничего не сказал… Вот это человек. Конечно же! Это реставратор дал ему карту. Ступай, мол, Вадим, посмотри, есть ли здесь что-нибудь, чтобы экспедицию зря не гонять… А он ведь человек надёжный, он всё узнает и никому не разболтает».

— Когда здесь музей открывать будут, нас с тобой вряд ли пригласят, — сказал Вадим, как всегда усмехнувшись, но прозвучало это почему-то очень грустно.

— Ну вот! — сказал художник, когда они дошли до невесть откуда взявшегося валуна. — Теперь начинается самое интересное.

Он достал компас и странный блокнот. Когда Кусков заглянул в него, то увидел сброшюрованные листы фотобумаги и отпечатанную на них карту с разметкой. Ему очень хотелось спросить о том, куда же они идут, но не такие у них с Вадимом были отношения, чтобы спрашивать. Да и потом… «Я же взрослый человек! Взрослый и суровый!» — решил Кусков, воскрешая в памяти забытый здесь, в деревне, образ мужественного гангстера, которому всегда старался подражать.

— Иди след в след! — сказал Вадим. — Если я провалюсь, сам не подходи — протягивай жердь. Итак, пятьсот шагов прямо… — Он взял жердь наперевес, как канатоходец, и сошёл на мох болота. Кусков тронулся за ним.

Сначала шли довольно быстро, хотя болотистая почва ходила под ногами как матрац и чавкала.

— Значит, его шаги шире моих сантиметров на десять, на десять шагов накидываем один лишний, тогда будет приблизительно верно, — бормотал себе под нос Вадим.

«Чьи шаги шире?» — хотел спросить Лёшка, послушно делая повороты вслед за художником.

— Стали, подышали! — командовал Вадим. — Теперь двести прямо, триста влево и два сложных участка, прямо лабиринт, а не тропа. Тут придётся не только шаги отсчитывать, но даже назад идти.

Первым провалился Кусков. У него завяз сапог, и когда он рывком хотел его выдернуть, то потерял равновесие и ухнул в воду.

— Держись! — крикнул Вадим. — Это тебе не дзюдо: раз, два — и готово. — Они постояли на кочке, обсуждая, что же было сделано не так…

— Дёргаться не нужно! — сказал Вадим. — Тут нужно двигаться совсем не так, как на суше. Нужно плавно…

—…как в фигурном катании! — догадавшись, подсказал Кусков.

Вадим смерил взглядом с ног до головы заляпанную болотной жижей Лёшкину фигуру:

— Во-во!

Но как они ни двигались, ничего не помогало. Скоро Лёшка совсем потерял счёт времени. Они падали, вставали, вытаскивали друг друга, ползли на коленях по грязи… Болоту не было конца. И только иногда встречавшиеся в промоинах брёвна подтверждали, что это тропа и с дороги они не сбились… Потому что откуда здесь взяться длинным брёвнам? Кругом было много деревьев, но это всё были толщиной в руку сосёночки да дохлые берёзки… Они только закрывали всё вокруг, и поэтому что там впереди — было совсем не видно.

Солнце жарило как в Каракумах! Кусков ошалел от однообразного изнурительного движения. У него кружилась голова, болели руки, ноги, поясница оттого, что не было твёрдой опоры. Они шагали теперь уже не по матрацу, а по жидкому тесту… И стоило остановиться, как жидкая грязь сразу начинала затягивать в гиблую глубину.

— Ясно! — сказал, утирая пот, Вадим. — Ясно, почему сюда столько лет никто не совался. Тут без карты вообще нечего делать, а весной и осенью и с картой не пройдёшь… На наше счастье, стоит такая жара…

«Ничего себе счастье!» — подумал Кусков. Он хотел спросить, зачем они лезут по грязи, какая у Вадима карта, но теперь у него уже не было сил на вопросы…

Они шли уже часов пять, и Кусков не просился обратно только потому, что теперь, наверное, до цели, к которой вёл художник, было ближе, чем назад… Рыжее болото, всё в чахлых деревцах, тянулось вокруг, Лёшка шагал и шагал, глядя на сапоги идущего впереди Вадима, на то, как быстро выступает в его следах вода…

— Смотри! — сказал, останавливаясь, художник. Впереди на горизонте чётко вырисовывались верхушки высоких деревьев. — Либо мы перешли болото, либо это скит!

— А что такое скит? — прошептал Кусков, облизывая потрескавшиеся губы.

Но Вадим не услышал или не захотел услышать.

Они шли ещё больше часа. Тропа петляла и кружила и не хотела их отпускать.

Высокие деревья оказывались то спереди, то сбоку, а то и вообще сзади. Кусков было рванулся напрямик, но ухнул в такую жижу, что еле вылез.

Как ни устали Вадим и Лёшка, но последние метры бежали, падая и хватаясь за кочки. Перед ними выросла высокая, кое-где подгнившая стена с покосившимися воротами. Перед полуоткрытыми створками была огромная яма, пришлось обходить её справа, вдоль стены.

— Эта яма искусственная! — сказал художник. — Видишь, мы идём, подставляя бойницам правый бок. Щит-то висел на левом.

Кусков глянул на чёрную замшелую стену, ему почудилось, что из покосившихся бойниц за ним следят чьи-то глаза, и мороз пробежал у него между лопатками.

«Пропадёшь тут, и никто никогда не узнает!»

Торопясь, они вышли на твёрдую землю. Но здесь идти было ничуть не легче: высокая, много лет не кошенная трава была такой густой, что им пришлось раздвигать её, как раздвигает воду бредущий по пояс вброд человек.

Ворота открыть пошире не давала всё та же трава. С большим трудом Вадим и Кусков протиснулись внутрь крепости.

— Фантастика! — ахнул Вадим.

Крепость так буйно заросла травой, кустами и высоченными деревьями, что, казалось, перестала быть делом человеческих рук, а вот так сама вместе с деревьями поднялась из земли. Стволы разворотили сгнившую мостовую, вплотную поднялись у стен домов. Их широкие ветки наглухо перекрывали замшелые крыши. Сумрачно и сыро было под ними.

«Как в джунглях!» — подумал Лёшка.

— Ничего сверху не видно! — пробормотал Вадим.

Высокие, покосившиеся избы с закрытыми ставнями обступали короткую улицу. Мост над канавой совсем сгнил. Брёвна, на которых он был сложен, когда-то толстые, истончились, сгнили и осыпались. Мост казался призраком, чёрным кружевом… Он всё ещё вёл куда-то, но по нему уже нельзя было ходить.

Осторожно ощупывая ногами твёрдые брёвна, пошли они улицей. Папоротники густо разрослись здесь. Никогда Кусков не видел таких: резные листья доставали ему до лица.

Вадим взял мальчишку за руку. Рука художника была холодна и дрожала.

Стряхивая липкую паутину, они поднялись на крыльцо. Дверь избы пронзительно завизжала. Лёшка вздрогнул. Изба словно закричала оттого, что её сон потревожили.

— Ничего здесь не трогай, — сказал Вадим. Но Лёшка и так боялся шевелиться.

В горнице было темно. Свет тонкими спицами пробивался сквозь закрытые ставни. В остальном же всё было так, словно хозяева только что вышли из неё. Стопка расписных чашек громоздилась на столе. Тряпичная кукла валялась на полу. Лёшка наклонился и поднял её, почти невесомую от старости, с пустым безглазым стёршимся лицом, и бережно положил на стол.

Художник рассматривал в углу иконы.

— Любопытно. Любопытно, — говорил он. — Очень старенькие, очень!

Кусков открыл крышку одного сундука из тех, что стояли под окнами. Там были вышитые белые полотенца, аккуратно переложенные травами, бархатными и шёлковыми одеждами.

Кусков оглянулся. На полу на слое пыли чётко отпечатались их следы. Лёшка зачем-то взял тряпку в углу и осторожно затёр их. Невольно они говорили шёпотом и ходили, стараясь не скрипеть половицами.

Они переходили из одной избы в другую. Все избы были похожи, и только одна резко отличалась от всех.

Странные столы-лавки стояли поперёк неё. Одна из стен была сплошь, от пола до потолка, увешана иконами, а в сундуках лежали завёрнутые в сукно книги.

Кусков развернул некоторые. Непонятная вязь букв бежала по страницам. Лёшка не смог прочитать ни одного слова.

— Это рукописные! — сказал Вадим. — Рукописные — очень старые! А это старопечатные… А вот иконы. — Он достал из сундука совершенно чёрные доски, на которых даже не угадывалось изображение.

— Вот это да! Вот это да! — приговаривал художник, поворачивая их так и эдак. — Это особо почитаемые иконы! Их принесли сюда издалека. Они совсем потемнели! Их несли как святыню.

Он сел на лавку, подпёр голову рукой.

— Сколько лет этой крепости? Лет двести пятьдесят? А может, её последние хозяева только подновили, а она и прежде стояла! Может, это поселение стояло, когда болото было ещё озером?

— Это нужно всё научным работникам сообщить! — посоветовал Кусков. — Пускай сюда экспедиция придёт.

— Придёт сюда экспедиция… Скоро придёт! — усмехнулся Вадим. — Ах! — закричал вдруг Вадим, вскакивая. — Сколько их?

Он стал пересчитывать завёрнутые в сукно иконы.

— Пятнадцать? Пятнадцать! Это же иконостас! Целый иконостас! Да! — сказал он. — Это иконостас. Может, его из Киева несли! Может, от татарского нашествия спасали! Боже мой! — Он даже за голову схватился. — Это полный иконостас из какой-то церкви. Он к этой избе не подошёл, вот его и убрали до лучших времён. Это же явно домонгольская живопись!

Он горячился, втолковывая Кускову, какая это ценность. Но Лёшке почему-то стало невесело. Всё не шла из ума усмешка Вадима.

— Вот погоди! Погоди! — кричал Вадим. — Я их открою! Весь мир ахнет! Я уверен. Они сиять будут! Светиться! Сверкать! Ах ты, не взять нам ничего отсюда. Боже мой! Тут же миллионы!

— Почему не взять? — удивился Кусков. — Нужно вырубить большие деревья. Чтобы вертолёт лопасти не сломал. Снимем ворота, всё на них вынесем… Здесь же нельзя реставрировать. Нужно в мастерских! Мало ли сколько там слоёв, — сказал Лёшка, припоминая всё, что говорил им в музее реставратор.

— Специалист! — усмехнулся Вадим.

— Не, кроме шуток. Тут будут избы реставрировать, дорогу делать… Нельзя тут иконы и книги оставлять, они испортиться могут…

— Это точно! — сказал Вадим. — Оставлять никак нельзя. Пошли, специалист…

Они вышли за ворота.

— Вот всё и кончилось! — сказал художник.

— Нет! — сказал Кусков. — Вот когда здесь всё отреставрируют и будут музей открывать, и нас пригласят…

Он представил, как пошлёт матери приглашение на открытие и она приедет, а он в новом костюме и в галстуке будет сидеть в президиуме рядом с Вадимом, с историками и академиками…

«Стой! Так ведь кукла… — Догадка заставила его остановиться. — Это ведь то самое место, где родственники егеря Антипы прятались от фашистов, — подумал он. — Ведь это тот единственный человек, который знает сюда дорогу! Ведь это сюда, наверное, скоро придёт экспедиция!»

Он глянул на широкую спину Вадима.

«Вот это да! — подумал он восторженно. — Вот это человек! Ведь ничего не сказал… Вот это человек. Конечно же! Это реставратор дал ему карту. Ступай, мол, Вадим, посмотри, есть ли здесь что-нибудь, чтобы экспедицию зря не гонять… А он ведь человек надёжный, он всё узнает и никому не разболтает».

— Когда здесь музей открывать будут, нас с тобой вряд ли пригласят, — сказал Вадим, как всегда усмехнувшись, но прозвучало это почему-то очень грустно.

Глава семнадцатая

Нет от этого спасенья

«Почему не пригласят?» — ломал голову Кусков. Самые невероятные предположения строил он, но объяснения так и не находил. Единственное, что он решил, — что Вадим действует и н к о г н и т о. Лёшке очень нравилось это слово — инкогнито. То есть чтобы никто ни о чём не догадался. Нужно, чтобы экспедиция получила всё в целости и сохранности.

Лёшка так устал и промок, что сразу, как только они вернулись в избушку, завалился на нары и спал без сновидений.

Проснулся он вечером. Вадим стирал в бочажке у родника измазанную торфяной жижей одежду. Не успел Лёшка пристроиться рядом и макнуть свои коричневые от грязи джинсы в воду, как на его мокрые руки сели несколько комаров и впились в тело. Он отмахнулся и тут же почувствовал, что в спину, в шею, в щёки впиваются десятки кровососущих хоботков.

От земли поднималось липкое облако комаров, мошки, гнуса… И вся эта нечисть сразу же полезла под рубаху, за ворот, в глаза, в уши, в ноздри…

Отмахиваясь мокрыми вещами, Вадим и Лёшка побежали к огню, но костёр помогал мало. Озверелые мошки ничего не боялись и лезли в самый дым.

— Вылет! — сказал Вадим, хватая котелок с кашей, ложки, этюдник и опрометью бросаясь в избушку. — У этой дряни сегодня вылет… Они сегодня вылупились и поднимаются. Я читал об этом, но никогда не предполагал ничего подобного! — признался художник.

Пока они завешивали щелястую дверь, комары и гнус так искусали их, что лица распухли как подушки.

— Смотри! — показал Вадим. Лёшка увидел комара, который впился в потёртую складку старого кирзового сапога и вертелся, стараясь достать ногу. — Сапог прокусывает!

За стенами избушки повис ровный гул.

— Кошмар! — сказал Вадим. — Что же мы, теперь будем сидеть, как в осаде? Комары нас к утру до костей изгложут!

Они завалились на нары, но комары и мошки лезли в избу сквозь им одним ведомые щели и грызли людей немилосердно.

Мальчишка и художник напялили на себя всю одежду, укрылись одеялом, но лежать неподвижно было жарко, а стоило пошевелиться, как сейчас же летающая нечисть впивалась в незащищённые места.

— Боже мой! — истерично сказал Вадим. — Кажется, ко всему можно привыкнуть, и к жаре и к холоду, а к этому нельзя. Ни черта от них дым не спасает. Вторую пачку искурил! Никакого толку! Они на сигарету садятся. Не боятся дыма, и всё тут!

Он лихорадочно, со стоном тёр расчёсанную до крови шею.

— Да, брат, это осложняет дело. Долго мы тут не выдержим!

Лёшка ничего не ответил, всё его тело горело и зудело от комариных укусов, ныли искусанные до крови щиколотки и фаланги пальцев. Руки и лицо опухли и чесались так, что хотелось рвать кожу зубами.

— Обрати внимание! — сказал художник. — Комар садится и ищет в коже пору, вставляет в неё хоботок и тянет, а мошка прямо вся вгрызается…

Лёшке стало казаться, что в мире ничего больше, кроме этой чёрной страшной избы, нет! Нет ни городов, ни деревень, ни радио, ни самолётов, а только этот гудящий летающей нечистью лес: комары, мошка, мокрец, гнус, слепни, оводы — и всё это жалит, кусает, жжёт, грызёт, впивается…

Ему захотелось уснуть и больше никогда не просыпаться. Но сон не приходил, и Кусков в полудрёме постарался вспомнить о чём-нибудь хорошем, чтобы отвлечься.

Всё время вспоминалась мать. Может быть, в этом была виновата темнота в избе, и красный свет заката над лесом, и духота от напяленной одежды. Лёшка вспомнил такую же тёмную ночь, и красноватый свет лампы, и жар… Он болел тогда не то корью, не то ещё чем-то, а мать сидела рядом. И так ему захотелось домой, к матери, что он застонал!

Она виновата, она решила выйти замуж, то есть предпочла ему, Лёшке, этого толстого Ивана Ивановича…

— А я вот тут лежу! Мучаюсь! — шептал Лёшка. — Всё из-за неё. И никто про нас не вспомнит, потому что мы с Вадимом одинокие! Ну и пусть! Вот я вырасту… — И картины одна ярче другой стало рисовать Лёшкино воображение: он воображал себя и на юге, и в машине с открытым верхом, едет и ни на кого не смотрит, и на корабле, куда никого, кроме него, не пускают, и в огромной вилле с бассейном, и даже хозяином необитаемого острова!

«Никого никуда не пущу! — злобно думал Лёшка. — Только Вадима! Мы никому не нужны! И нам никто не нужен!»

Слёзы сами по себе выкатывались из его глаз и бежали по щекам.

— Здрасте! Бедуете? — услышал Лёшка.

Он стянул с головы куртку и сел, больно стукнувшись головой о верхние нары.

На пороге стояли призраки! Вместо голов у них были огромные чёрные пузыри! Лампа замерцала.

— Ма… — прошептал Лёшка.

Но высокий призрак поднял с лица чёрную сетку, и Кусков увидел егеря Антипу Пророкова.

— Давай, дочка, чагу! — прогудел он. Второй призрак снял странную шляпу с головы, и Лёшка увидел Катю.

Она сняла с плеч котомочку и вынула оттуда какие-то чёрные комки.

Егерь зажёг в очаге маленький костерок и бросил комки в огонь. Белый странного запаха дым стал подниматься к потолку и пополз к двери.

— Открывай, не бойся, сейчас комары мигом улетят, они этого дыма не любят… — гудел Антипа.

— Да уж мы чуть не в костёр лезли! — пожаловался художник. — Не помогает.

— Дым не всякий комару страшен, а только этот, от чаги, от берёзового гриба, значит… Живите теперь вольно! — приговаривал он, вытаскивая из мешка белую кисею. — А то задохнётесь тут закрывшись…

— Петя! — спохватилась Катя. — Петя, что ты там стоишь. Вот познакомьтесь. Это Петя.

— Столбов! — сказал третий призрак, снимая накомарник с кудлатой головы.

— Ну, спасибо вам! Ну, спасибо! — приговаривал Вадим. — А ты, Петя, внук деда Клавдия?

— Ну, не совсем, хотя, конечно, внук!

— Клавдий во время войны детишек из пионерского лагеря от немцев прятал. Там Петра отец был, — объяснил Антипа. — Вот вам жидкость от комаров.

Егерь поставил на стол бутылку.

— Подальше от огня держите и сильно не мажьтесь: она кожу разъедает.

— Ты же с экспедицией приехать собирался? — спросил опять Вадим.

— Собирался, да не утерпел, сам приехал… — засмеялся Петька.

— И хорошо, что приехал! — Катя развешивала на нарах пологи. — Его дед Клавдий уж так ждал, так ждал.

Вадим внимательно посмотрел на Лёшку, на Катю и вдруг сказал:

— Я вижу, не один дед.

Катя покраснела, так что на ресницах выступили слезинки, и сказала:

— Конечно, не один Клавдий!.. Ещё и бабушка Настя. Вот!

— Разумеется! — подмигнул Лёшке Вадим.

«Чего он мне-то подмигивает, — насупился Лёшка. — Что я, дурак, что ли? — думал он. — Будто я не понимаю: этот Петька приехал раньше из-за Кати!»

— Нынче весна ранняя, всякая нечисть летающая рано поднялась, — гудел Пророков. — Прошлым годом по сю пору ещё снег в оврагах лежал, а нынче уже косят, да и то поздно: сохнет всё! Теперь опасайся, чтобы торф не загорелся…

— Ну что ж ты! — сказал Вадим Лёшке. — Мечтал быть барменом, а гостей не угощаешь, не профессионально!

Лёшка покраснел, а все неловко замолчали.

«Ну зачем он? Зачем про бармена? — Мальчишка глянул на Столбова, и ему показалось, что тот ухмыляется. — Зачем он из меня слугу делает? Ну, мечтал быть барменом, ну и что! Здесь же не бар. И этот стоит, ухмыляется. Встретились бы мы на татами — я бы ему показал!»

— А что это — барменом? — спросил некстати Антипа. — Повар, что ли?

— Около того! — сказал Столбов. — Кофе заваривает, коньяк разливает.

— И это мущинское дело? — удивился егерь. — Чудеса. Я ещё до войны был в Москве, так там здоровенный мужик в швейцарах стоял. Я говорю: «Дело-то у тебя какое?» — «Двери, — говорит, — открываю». — «И всё?» И всё, и ещё ему чаевые дают. И не стыдно! Здоровый бугай! На нём пахать можно.

— Я вам, Алик, помогу! — засуетилась Катя. — Пойдёмте.

— И я, — встрял Столбов.

— Да сиди уж, — не выдержал Лёшка.

— А чего?

— Сиди, Петя! Ты — гость, — успокоила его Катя. — Алик, возьмите накомарник. — Она подала Кускову странную шляпу с густой сеткой из чёрного волоса.

Вадим примерял такую же.

— А что, Альберт! — приговаривал он. — Мы теперь с тобою как турецкие принцессы в чадрах.

— Мне тут привезли накомарники фабричные, но у них сетка из тюля, — стал объяснять старый егерь. — Из материи. От дыхания материя к лицу липнет, и жрёт тя комар как хочет. А волосяной накомарник пузырём стоит. И не душно, и не лезет никто… Только теперь конского волоса хорошего не стало.

— Можно нейлоном заменить, — авторитетно сказал Петька. — Леска же теперь нейлоновая…

— Конечно…

Лёшка и Катя не слушали, чем кончится разговор, они пошли разогревать кусковскую стряпню.

Кусков торопился, уронил крышку в огонь. А Катя всё делала спокойно и быстро.

— Странный какой этот художник, — сказала она Лёшке.

— Чем? — удивился мальчишка.

— Нехорошо, конечно, так говорить, — сказала Катя, — но зачем он вас с Петей поссорить хочет?

— Как это? — не понял Кусков и даже перестал мешать варево.

— Не знаю, — сказала девочка. — А вот только кажется мне — не хочет он, чтобы вы подружились.

Они стояли у костра молча.

«А может, и правда он нас поссорить хочет, — думал Лёшка. — Может, он хочет, чтобы я только с ним дружил и больше ни с кем».

— А ты хочешь, чтобы я с Петькой подружился? — спросил он у Кати.

— Очень! Он очень хороший, только немного фантазёр!

— Ладно, — сказал Кусков великодушно.

Он хотел добавить: «Только ради тебя!», но не добавил.

— Вот и хорошо. — Катя длинной палкой сняла с костра ведро. И они понесли его в избушку.

Антипа Пророков уже достал из мешка свою чашку и ложку. Петька расставил на столе разнокалиберную посуду.

«Эх! — тоскливо подумал Кусков. — Вот пригласить бы Катю на чай, как тогда у Вадима пили. Чтобы сахарница серебряная и ложечки и чтобы белые салфетки и бисквиты… Она бы ахнула и на этого Петьку смотреть бы не захотела».

Застучали ложки.

— Хорош кондёр! — похвалил старый егерь. — Просто замечательный! — И, наклонившись к Лёшке, прошептал: — А ты его солил?

Кусков попробовал: есть было совершенно невозможно.

Сгорая от стыда, он кинулся за солью.

— Ничего, ничего… — гудел Антипа. — Недосол не пересол. Пересол на спине, а недосол на столе.

Столбов улыбался во весь рот.

— Эх ты! — сказал он Лёшке. — Стряпуха!

— Я? — взвился Кусков. — А ну выйдем!

— Да вы что! Вы что! — как железной плитой, придавил Антипа рукою Лёшкины плечи.

— Ну чего ты? — ещё шире улыбаясь, удивился Столбов. — Подумаешь, недосолил! Ерунда! Чего ты обижаешься? Дурачок!

— Я дурачок? — опять попытался вскочить Кусков.

— Чё ты всё вскакиваешь? — засмеялся Столбов. — Как на пружине! Туда-сюда! Туда-сюда! Ты ешь! Посоли и ешь! Вкусно, честное слово. Кать, — сказал он, — а помнишь, как я в прошлом году корову доить собрался? Ты бы видел, — сказал он Кускову, — ещё немножко, и каюк бы мне… — И Столбов ещё громче расхохотался. — Я ещё это… корову с лошадью спутал. Там в сарае было темно. — И он залился смехом, тряся кудлатой головой.

Он смеялся так весело и громко, что Кусков не удержался и тоже улыбнулся.

— Пустосмешка! — сказал он презрительно.

— Пять минут смеха как двадцать граммов масла! — наставительно сказал Петька и вышел к костру за добавкой.

— Они сегодня с дедом Клавой в бане так реготали — на улице было слышно, — сказала Катя.

— Соскучился по нас, вот и радуется! Золотой парень! — сказал Антипа и улыбнулся. Его коричневое, заросшее густющей бородой лицо сделалось добрым и ласковым. — А брехун до чего… Раз зимою ещё попросили его наши старухи газету прочитать, он и начал вычитывать: там пожар, там наводнение, там бандиты пятьдесят человек зарезали… Бабка Настя газету хвать да к Клавдию: «Дедок, ты гляди, что в мире деется…» Дед очки надел, а в газете-то в нашей районной всего и ужасов — коза пропала! Золотой хлопец!

Лёшка так устал и промок, что сразу, как только они вернулись в избушку, завалился на нары и спал без сновидений.

Проснулся он вечером. Вадим стирал в бочажке у родника измазанную торфяной жижей одежду. Не успел Лёшка пристроиться рядом и макнуть свои коричневые от грязи джинсы в воду, как на его мокрые руки сели несколько комаров и впились в тело. Он отмахнулся и тут же почувствовал, что в спину, в шею, в щёки впиваются десятки кровососущих хоботков.

От земли поднималось липкое облако комаров, мошки, гнуса… И вся эта нечисть сразу же полезла под рубаху, за ворот, в глаза, в уши, в ноздри…

Отмахиваясь мокрыми вещами, Вадим и Лёшка побежали к огню, но костёр помогал мало. Озверелые мошки ничего не боялись и лезли в самый дым.

— Вылет! — сказал Вадим, хватая котелок с кашей, ложки, этюдник и опрометью бросаясь в избушку. — У этой дряни сегодня вылет… Они сегодня вылупились и поднимаются. Я читал об этом, но никогда не предполагал ничего подобного! — признался художник.

Пока они завешивали щелястую дверь, комары и гнус так искусали их, что лица распухли как подушки.

— Смотри! — показал Вадим. Лёшка увидел комара, который впился в потёртую складку старого кирзового сапога и вертелся, стараясь достать ногу. — Сапог прокусывает!

За стенами избушки повис ровный гул.

— Кошмар! — сказал Вадим. — Что же мы, теперь будем сидеть, как в осаде? Комары нас к утру до костей изгложут!

Они завалились на нары, но комары и мошки лезли в избу сквозь им одним ведомые щели и грызли людей немилосердно.

Мальчишка и художник напялили на себя всю одежду, укрылись одеялом, но лежать неподвижно было жарко, а стоило пошевелиться, как сейчас же летающая нечисть впивалась в незащищённые места.

— Боже мой! — истерично сказал Вадим. — Кажется, ко всему можно привыкнуть, и к жаре и к холоду, а к этому нельзя. Ни черта от них дым не спасает. Вторую пачку искурил! Никакого толку! Они на сигарету садятся. Не боятся дыма, и всё тут!

Он лихорадочно, со стоном тёр расчёсанную до крови шею.

— Да, брат, это осложняет дело. Долго мы тут не выдержим!

Лёшка ничего не ответил, всё его тело горело и зудело от комариных укусов, ныли искусанные до крови щиколотки и фаланги пальцев. Руки и лицо опухли и чесались так, что хотелось рвать кожу зубами.

— Обрати внимание! — сказал художник. — Комар садится и ищет в коже пору, вставляет в неё хоботок и тянет, а мошка прямо вся вгрызается…

Лёшке стало казаться, что в мире ничего больше, кроме этой чёрной страшной избы, нет! Нет ни городов, ни деревень, ни радио, ни самолётов, а только этот гудящий летающей нечистью лес: комары, мошка, мокрец, гнус, слепни, оводы — и всё это жалит, кусает, жжёт, грызёт, впивается…

Ему захотелось уснуть и больше никогда не просыпаться. Но сон не приходил, и Кусков в полудрёме постарался вспомнить о чём-нибудь хорошем, чтобы отвлечься.

Всё время вспоминалась мать. Может быть, в этом была виновата темнота в избе, и красный свет заката над лесом, и духота от напяленной одежды. Лёшка вспомнил такую же тёмную ночь, и красноватый свет лампы, и жар… Он болел тогда не то корью, не то ещё чем-то, а мать сидела рядом. И так ему захотелось домой, к матери, что он застонал!

Она виновата, она решила выйти замуж, то есть предпочла ему, Лёшке, этого толстого Ивана Ивановича…

— А я вот тут лежу! Мучаюсь! — шептал Лёшка. — Всё из-за неё. И никто про нас не вспомнит, потому что мы с Вадимом одинокие! Ну и пусть! Вот я вырасту… — И картины одна ярче другой стало рисовать Лёшкино воображение: он воображал себя и на юге, и в машине с открытым верхом, едет и ни на кого не смотрит, и на корабле, куда никого, кроме него, не пускают, и в огромной вилле с бассейном, и даже хозяином необитаемого острова!

«Никого никуда не пущу! — злобно думал Лёшка. — Только Вадима! Мы никому не нужны! И нам никто не нужен!»

Слёзы сами по себе выкатывались из его глаз и бежали по щекам.

— Здрасте! Бедуете? — услышал Лёшка.

Он стянул с головы куртку и сел, больно стукнувшись головой о верхние нары.

На пороге стояли призраки! Вместо голов у них были огромные чёрные пузыри! Лампа замерцала.

— Ма… — прошептал Лёшка.

Но высокий призрак поднял с лица чёрную сетку, и Кусков увидел егеря Антипу Пророкова.

— Давай, дочка, чагу! — прогудел он. Второй призрак снял странную шляпу с головы, и Лёшка увидел Катю.

Она сняла с плеч котомочку и вынула оттуда какие-то чёрные комки.

Егерь зажёг в очаге маленький костерок и бросил комки в огонь. Белый странного запаха дым стал подниматься к потолку и пополз к двери.

— Открывай, не бойся, сейчас комары мигом улетят, они этого дыма не любят… — гудел Антипа.

— Да уж мы чуть не в костёр лезли! — пожаловался художник. — Не помогает.

— Дым не всякий комару страшен, а только этот, от чаги, от берёзового гриба, значит… Живите теперь вольно! — приговаривал он, вытаскивая из мешка белую кисею. — А то задохнётесь тут закрывшись…

— Петя! — спохватилась Катя. — Петя, что ты там стоишь. Вот познакомьтесь. Это Петя.

— Столбов! — сказал третий призрак, снимая накомарник с кудлатой головы.

— Ну, спасибо вам! Ну, спасибо! — приговаривал Вадим. — А ты, Петя, внук деда Клавдия?

— Ну, не совсем, хотя, конечно, внук!

— Клавдий во время войны детишек из пионерского лагеря от немцев прятал. Там Петра отец был, — объяснил Антипа. — Вот вам жидкость от комаров.

Егерь поставил на стол бутылку.

— Подальше от огня держите и сильно не мажьтесь: она кожу разъедает.

— Ты же с экспедицией приехать собирался? — спросил опять Вадим.

— Собирался, да не утерпел, сам приехал… — засмеялся Петька.

— И хорошо, что приехал! — Катя развешивала на нарах пологи. — Его дед Клавдий уж так ждал, так ждал.

Вадим внимательно посмотрел на Лёшку, на Катю и вдруг сказал:

— Я вижу, не один дед.

Катя покраснела, так что на ресницах выступили слезинки, и сказала:

— Конечно, не один Клавдий!.. Ещё и бабушка Настя. Вот!

— Разумеется! — подмигнул Лёшке Вадим.

«Чего он мне-то подмигивает, — насупился Лёшка. — Что я, дурак, что ли? — думал он. — Будто я не понимаю: этот Петька приехал раньше из-за Кати!»

— Нынче весна ранняя, всякая нечисть летающая рано поднялась, — гудел Пророков. — Прошлым годом по сю пору ещё снег в оврагах лежал, а нынче уже косят, да и то поздно: сохнет всё! Теперь опасайся, чтобы торф не загорелся…

— Ну что ж ты! — сказал Вадим Лёшке. — Мечтал быть барменом, а гостей не угощаешь, не профессионально!

Лёшка покраснел, а все неловко замолчали.

«Ну зачем он? Зачем про бармена? — Мальчишка глянул на Столбова, и ему показалось, что тот ухмыляется. — Зачем он из меня слугу делает? Ну, мечтал быть барменом, ну и что! Здесь же не бар. И этот стоит, ухмыляется. Встретились бы мы на татами — я бы ему показал!»

— А что это — барменом? — спросил некстати Антипа. — Повар, что ли?

— Около того! — сказал Столбов. — Кофе заваривает, коньяк разливает.

— И это мущинское дело? — удивился егерь. — Чудеса. Я ещё до войны был в Москве, так там здоровенный мужик в швейцарах стоял. Я говорю: «Дело-то у тебя какое?» — «Двери, — говорит, — открываю». — «И всё?» И всё, и ещё ему чаевые дают. И не стыдно! Здоровый бугай! На нём пахать можно.

— Я вам, Алик, помогу! — засуетилась Катя. — Пойдёмте.

— И я, — встрял Столбов.

— Да сиди уж, — не выдержал Лёшка.

— А чего?

— Сиди, Петя! Ты — гость, — успокоила его Катя. — Алик, возьмите накомарник. — Она подала Кускову странную шляпу с густой сеткой из чёрного волоса.

Вадим примерял такую же.

— А что, Альберт! — приговаривал он. — Мы теперь с тобою как турецкие принцессы в чадрах.

— Мне тут привезли накомарники фабричные, но у них сетка из тюля, — стал объяснять старый егерь. — Из материи. От дыхания материя к лицу липнет, и жрёт тя комар как хочет. А волосяной накомарник пузырём стоит. И не душно, и не лезет никто… Только теперь конского волоса хорошего не стало.

— Можно нейлоном заменить, — авторитетно сказал Петька. — Леска же теперь нейлоновая…

— Конечно…

Лёшка и Катя не слушали, чем кончится разговор, они пошли разогревать кусковскую стряпню.

Кусков торопился, уронил крышку в огонь. А Катя всё делала спокойно и быстро.

— Странный какой этот художник, — сказала она Лёшке.

— Чем? — удивился мальчишка.

— Нехорошо, конечно, так говорить, — сказала Катя, — но зачем он вас с Петей поссорить хочет?

— Как это? — не понял Кусков и даже перестал мешать варево.

— Не знаю, — сказала девочка. — А вот только кажется мне — не хочет он, чтобы вы подружились.

Они стояли у костра молча.

«А может, и правда он нас поссорить хочет, — думал Лёшка. — Может, он хочет, чтобы я только с ним дружил и больше ни с кем».

— А ты хочешь, чтобы я с Петькой подружился? — спросил он у Кати.

— Очень! Он очень хороший, только немного фантазёр!

— Ладно, — сказал Кусков великодушно.

Он хотел добавить: «Только ради тебя!», но не добавил.

— Вот и хорошо. — Катя длинной палкой сняла с костра ведро. И они понесли его в избушку.

Антипа Пророков уже достал из мешка свою чашку и ложку. Петька расставил на столе разнокалиберную посуду.

«Эх! — тоскливо подумал Кусков. — Вот пригласить бы Катю на чай, как тогда у Вадима пили. Чтобы сахарница серебряная и ложечки и чтобы белые салфетки и бисквиты… Она бы ахнула и на этого Петьку смотреть бы не захотела».

Застучали ложки.

— Хорош кондёр! — похвалил старый егерь. — Просто замечательный! — И, наклонившись к Лёшке, прошептал: — А ты его солил?

Кусков попробовал: есть было совершенно невозможно.

Сгорая от стыда, он кинулся за солью.

— Ничего, ничего… — гудел Антипа. — Недосол не пересол. Пересол на спине, а недосол на столе.

Столбов улыбался во весь рот.

— Эх ты! — сказал он Лёшке. — Стряпуха!

— Я? — взвился Кусков. — А ну выйдем!

— Да вы что! Вы что! — как железной плитой, придавил Антипа рукою Лёшкины плечи.

— Ну чего ты? — ещё шире улыбаясь, удивился Столбов. — Подумаешь, недосолил! Ерунда! Чего ты обижаешься? Дурачок!

— Я дурачок? — опять попытался вскочить Кусков.

— Чё ты всё вскакиваешь? — засмеялся Столбов. — Как на пружине! Туда-сюда! Туда-сюда! Ты ешь! Посоли и ешь! Вкусно, честное слово. Кать, — сказал он, — а помнишь, как я в прошлом году корову доить собрался? Ты бы видел, — сказал он Кускову, — ещё немножко, и каюк бы мне… — И Столбов ещё громче расхохотался. — Я ещё это… корову с лошадью спутал. Там в сарае было темно. — И он залился смехом, тряся кудлатой головой.

Он смеялся так весело и громко, что Кусков не удержался и тоже улыбнулся.

— Пустосмешка! — сказал он презрительно.

— Пять минут смеха как двадцать граммов масла! — наставительно сказал Петька и вышел к костру за добавкой.

— Они сегодня с дедом Клавой в бане так реготали — на улице было слышно, — сказала Катя.

— Соскучился по нас, вот и радуется! Золотой парень! — сказал Антипа и улыбнулся. Его коричневое, заросшее густющей бородой лицо сделалось добрым и ласковым. — А брехун до чего… Раз зимою ещё попросили его наши старухи газету прочитать, он и начал вычитывать: там пожар, там наводнение, там бандиты пятьдесят человек зарезали… Бабка Настя газету хвать да к Клавдию: «Дедок, ты гляди, что в мире деется…» Дед очки надел, а в газете-то в нашей районной всего и ужасов — коза пропала! Золотой хлопец!