Борис Александрович Алмазов

Считаю до трех!

Иллюстрации И. Латинского

Глава первая

Полоса невезения

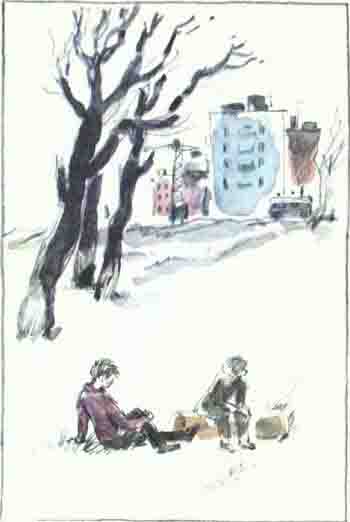

Мальчишки сидели на пустыре. Огромные многоэтажные коробки новостроек подступали к нему со всех сторон, по утрам здесь уже тарахтели бульдозеры и экскаваторы, громыхали компрессоры.

Совсем недавно пустырь был полем. Его ещё пересекала речка. Теперь она уже ниоткуда не вытекала и никуда не впадала.

Кое-где торчали изуродованные деревья — остатки садов бывшей здесь деревни. Но каждый день самосвалы везли сюда битый кирпич, ломаные железобетонные конструкции, опилки.

Высокий вал мусора накатывался со всех сторон на пустырь, и был он уже не деревня, но ещё и не город, а строительная площадка.

Мальчишки любили пустырь. В новых домах, куда они недавно переехали, были для них организованы игротеки и Красные уголки, спортивные залы и кружки, но их тянуло сюда.

Дурная слава ходила о пустыре. Два раза в неделю дружинники проводили рейды, и тогда отсюда разбегались те, кто состоял на учёте в милиции, кем занималась комиссия по делам несовершеннолетних при районном исполнительном комитете народных депутатов.

— И правильно сделал, что ушёл! — сказал Штифт. — Пусть милуются как хотят. Но без тебя. Тоже мне придумали! Догадались! Сколько твоей матери лет?

— И правильно сделал, что ушёл! — сказал Штифт. — Пусть милуются как хотят. Но без тебя. Тоже мне придумали! Догадались! Сколько твоей матери лет?

— Тридцать четыре!

— Ге! — сочувственно усмехнулся Штифт. — Это скоро у тебя вполне может брат появиться!

— Есть уже! — буркнул Алёшка. Ему хотелось завыть от слов приятеля. — Она на то и упирает, что, мол, у Ивана Ивановича сынишка без матери. Маленький. Сегодня утром села ко мне на диван и давай: «Лёша! Что ты скажешь, если Иван Иванович будет жить с нами?» Ну, я ей сказал! Надолго запомнит!

— Я поражаюсь! — сказал Штифт. — Скоро на пенсию, а они… Противно. Тьфу! — Он плюнул в маленький костерок, который развели мальчишки просто так, чтобы сидеть у огня, смотреть на пламя.

— Этот Иван Иванович всё ходил, ходил к нам. Всё про море болтал, а сам в море-то и не был — в порту на буксире плавает! Моряк из лужи! — рассказывал Лёшка. — Всего в нём и морского что фуражка с «крабом».

— Главное, — засмеялся Штифт, — как это она: «Мальчишке нужна мать, а тебе нужен отец…»

— Во-во! — подтвердил Лёшка. — А мне такая мать не нужна! Обойдусь!

— Главное дело, тебе «отец нужен», — не унимался Штифт. — Да у тебя отец — позавидовать можно! Такого отца поискать… Не то что какой-то буксирщик. С таким отцом не бойся, не пропадёшь! Что тебе, отец не поможет? Уходи жить к нему, вот и всё…

— Конечно, — согласился Лёшка.

— Всегда надеешься на лучшее, мечтаешь, мечтаешь, а получается наоборот, — сказал, помолчав, Штифт. — Всегда думаешь: «Ну, повезло!», а на самом деле — нет. — Он горестно шмыгнул носом. — На прошлой неделе специально с уроков удрал: накопил, понимаешь, шестьдесят копеек, хотел в центре жвачки достать. Приезжаю — дают. Чинно-благородно стал в очередь. На шестьдесят копеек четыре штуки выходит, это целый день жевать! И представляешь, перед самым носом на обед закрываются! — Белёсые брови Штифта поднялись, как у Пьеро из «Золотого ключика» — домиком. — Выхожу на улицу — подваливает парень. «Прикупи, — говорит, — жвачки. Я, — говорит, — перебрал, уже так нажевался — тошнит». Я ему как порядочному — «спасибо», а он не по пятнадцать копеек продаёт, а по двадцать! Спекулянт! Ну, думаю, подавись моими деньгами. Купил! Тут нас дружинники и сцапали. И до шести вечера в штабе дружины с нами разбирались.

— И жвачку отобрали?

— Конечно. Ему назад жвачку, мне назад деньги. Пожевал называется. Ему ещё в школу напишут. Он выходит из штаба, говорит: «Лучше бы я тебе эту жвачку даром отдал…» — Штифт горько засмеялся. — Там один тип чудной сидел, у него на руке наколка: «Нет в жизни счастья». Это точно. Я себе тоже такую сделаю! А на другой руке у него написано: «Ах, судьба ты моя, полосатая!»

— В тюрьме, что ли, сидел?

— Вот именно, что нет. Это — он мне объяснил — жизнь, как зебра, то хорошая полоса, то плохая. Как придёт плохая полоса, хоть ложись и помирай!

— Точняк! — согласился Лёшка.

Сегодняшний разговор с матерью и его уход из дому был последней каплей в огромной чаше бед. Начались они ещё в марте, когда его выгнали из секции дзюдоистов. Не посмотрели, что Лёшка чемпион среди юниоров, выгнали за неуспеваемость в школе.

Об этом он не говорил никому, даже Штифту.

«Как только во дворе узнают, что я больше не чемпион и вообще не в секции, — думал Лёшка, — весь мой авторитет как песочный домик рассыплется». «Уважение и авторитет только у сильных и у везучих» — так говорил отец, и Лёшка с ним был совершенно согласен.

Он вспомнил, как вызвал его тренер. Лёшка занял второе место на городских соревнованиях, и ему только что вручили Почётную грамоту. Вот уж действительно: готовишься к радости, а получается несчастье.

«Как у тебя дела в школе?» — спросил тренер вместо поздравления. «Обыкновенно», — холодея от предчувствия беды, сказал Лёшка. «Звонил завуч, — глядя в окно, сказал тренер. — У тебя три двойки в четверти…» — «Но я же всё время на тренировках…» — прошептал Лёшка. «Я тебя предупреждал? — всё так же не оборачиваясь, спросил тренер. — Ты мне что обещал?»

Он поднялся и стал ходить по тренерской.

«Ты кем собираешься быть?» — «Дзюдоистом!» — выпалил Лёшка. «Нет такой профессии! — отрезал тренер. — В общем, так, — сказал он, опять поворачиваясь к окну, словно там за окошком было что-то такое интересное, от чего этот плотный широкогрудый человек с крепкой шеей и с седыми висками никак не мог оторваться. — В общем, так! Исправишь двойки — приходи». — «Но я же в секции самый способный!» — закричал Лёшка. «Ну?» — спросил тренер, обернувшись к мальчишке, словно впервые его увидел. «Я же всех победил. Я — чемпион!» — опять закричал Лёшка. «Что? — поднял брови тренер. — Иди исправляй двойки!»

Наверное, у Лёшки в это время было такое лицо, что тренер смягчился и добавил: «Кимоно можешь оставить у себя, до возвращения».

Он положил руку Лёшке на плечо. Но мальчишка стряхнул её…

«Выгнали! Выгнали!» — эта мысль постоянно стучала у Лёшки в голове.

«Ну, ничего! Ничего! — приговаривал он, обливаясь потом, тридцатый, сороковой раз отжимаясь от пола. — Я ещё вам всем покажу! Перейду в другое спортивное общество, я всем из этой дурацкой секции пятки на затылок заверну. Не исподтишка! Честно! На соревнованиях. И вы ещё пожалеете, что выгнали меня». Он не собирался исправлять двойки, а целыми днями возился с эспандером и гантелями, с пособиями и рисунками по дзюдо. У него болели мышцы, но, стиснув зубы, Лёшка продолжал тренироваться в одиночку днём, а по вечерам отрабатывал приёмы со Штифтом.

— Вот ты уйдёшь — я без тебя здесь совсем пропаду! — вздохнул Штифт.

— Я тебя год учу драться! — сказал Лёшка. — Ты кучу приёмов знаешь и не слабак, а защитить себя не можешь! Ты же не трус!

— Не трус! — согласился Штифт.

— Так в чём же дело?

— Так ведь жалко! — сказал Штифт. — Одно дело — грушу колотить, а другое — живого человека.

— Жалко? — закричал Лёшка. — А они тебя жалеют? Ты что, забыл, как тебя Монгол с дружками отделал, «жалко»? На таких добреньких, как ты, воду возят.

Штифт только вздыхал в ответ.

— Мой отец знаешь как говорит? Жизнь — это война: либо ты бьёшь, либо тебя! Она, подлая, так устроена, что всегда один едет — другой везёт! Тот, кто везёт, — ишак! Ты что, ишак?

— Ну чё ты, чё ты, — сказал Штифт, — чё ты обижаешься? Тебе хорошо: у тебя мужской характер. Раз — и ушёл. А я так не могу.

— Чего ты не можешь? — глядя на конопатый нос Штифта, спросил Лёшка.

— Ничего не могу! И уйти не могу. Без меня мать совсем сопьётся!

— Что ты её, теперь до конца жизни тащить обязан?

Штифт в ответ пожал плечами.

— Вот если бы она замуж вышла да пить бросила, я бы сразу от неё ушёл, — сказал он, — так не могу. Пропадёт она без меня. Вчера позвонила с работы. «Приходи, — говорит, — сынок, получи мой аванс, и пусть теперь все деньги у тебя будут, а то я их размотаю. Меня деньги не любят…» Вот! — вздохнул Штифт, подкладывая щепки в огонь. — Теперь прощай жвачечка!

— Как это? — удивился Лёшка. — Теперь же все деньги у тебя — бери сколько хочешь!

— В том-то и дело, — засовывая руки в старенькую курточку, сказал Штифт. — Это раньше — от завтрака накопишь или там у матери из кармана мелочь возьмёшь, а теперь нельзя. Что ж я, сам у себя деньги воровать буду?

— Ну а завтрак? От завтрака же можешь оставлять? — удивился Лёшка, совершенно не понимая философию Штифта.

— Нет, — ответил Штифт, — не могу! Я так подумал, что мне теперь нужно быстрее сил набираться, нельзя на жратве экономить…

— Ну ты даёшь… — только и смог сказать Лёшка.

— Я знаешь что хочу? — повернул к дружку раскрасневшееся от огня лицо Штифт. — Я хочу мать вылечить! Я ее в больницу положу, где от пьянства лечат! Она же не плохая, она даже очень добрая, только несчастная и безвольная! Её все обманывают и никто понять не может… А так она хорошая.

— Ты счастливый! — сказал Лёшка. — Ты своей матери нужен. А я своей не нужен!

— А мне? Я бы без тебя пропал!

— Ты не в счёт! Ты мой единственный кореш. Только уж больно ты добренький. Нельзя таким быть. Надо быть резким человеком. Волевым и целеустремлённым… Нужно в себе развивать жизнестойкость и бойцовские качества — так отец говорит, — иначе ничего не добьёшься в жизни.

— Может быть, и я когда-нибудь таким стану, — сказал Штифт, — ты, что ли, всегда таким был, как сейчас?

— Всегда! — отрезал Лёшка, но это была неправда, и он это прекрасно знал.

Совсем недавно пустырь был полем. Его ещё пересекала речка. Теперь она уже ниоткуда не вытекала и никуда не впадала.

Кое-где торчали изуродованные деревья — остатки садов бывшей здесь деревни. Но каждый день самосвалы везли сюда битый кирпич, ломаные железобетонные конструкции, опилки.

Высокий вал мусора накатывался со всех сторон на пустырь, и был он уже не деревня, но ещё и не город, а строительная площадка.

Мальчишки любили пустырь. В новых домах, куда они недавно переехали, были для них организованы игротеки и Красные уголки, спортивные залы и кружки, но их тянуло сюда.

Дурная слава ходила о пустыре. Два раза в неделю дружинники проводили рейды, и тогда отсюда разбегались те, кто состоял на учёте в милиции, кем занималась комиссия по делам несовершеннолетних при районном исполнительном комитете народных депутатов.

— Тридцать четыре!

— Ге! — сочувственно усмехнулся Штифт. — Это скоро у тебя вполне может брат появиться!

— Есть уже! — буркнул Алёшка. Ему хотелось завыть от слов приятеля. — Она на то и упирает, что, мол, у Ивана Ивановича сынишка без матери. Маленький. Сегодня утром села ко мне на диван и давай: «Лёша! Что ты скажешь, если Иван Иванович будет жить с нами?» Ну, я ей сказал! Надолго запомнит!

— Я поражаюсь! — сказал Штифт. — Скоро на пенсию, а они… Противно. Тьфу! — Он плюнул в маленький костерок, который развели мальчишки просто так, чтобы сидеть у огня, смотреть на пламя.

— Этот Иван Иванович всё ходил, ходил к нам. Всё про море болтал, а сам в море-то и не был — в порту на буксире плавает! Моряк из лужи! — рассказывал Лёшка. — Всего в нём и морского что фуражка с «крабом».

— Главное, — засмеялся Штифт, — как это она: «Мальчишке нужна мать, а тебе нужен отец…»

— Во-во! — подтвердил Лёшка. — А мне такая мать не нужна! Обойдусь!

— Главное дело, тебе «отец нужен», — не унимался Штифт. — Да у тебя отец — позавидовать можно! Такого отца поискать… Не то что какой-то буксирщик. С таким отцом не бойся, не пропадёшь! Что тебе, отец не поможет? Уходи жить к нему, вот и всё…

— Конечно, — согласился Лёшка.

— Всегда надеешься на лучшее, мечтаешь, мечтаешь, а получается наоборот, — сказал, помолчав, Штифт. — Всегда думаешь: «Ну, повезло!», а на самом деле — нет. — Он горестно шмыгнул носом. — На прошлой неделе специально с уроков удрал: накопил, понимаешь, шестьдесят копеек, хотел в центре жвачки достать. Приезжаю — дают. Чинно-благородно стал в очередь. На шестьдесят копеек четыре штуки выходит, это целый день жевать! И представляешь, перед самым носом на обед закрываются! — Белёсые брови Штифта поднялись, как у Пьеро из «Золотого ключика» — домиком. — Выхожу на улицу — подваливает парень. «Прикупи, — говорит, — жвачки. Я, — говорит, — перебрал, уже так нажевался — тошнит». Я ему как порядочному — «спасибо», а он не по пятнадцать копеек продаёт, а по двадцать! Спекулянт! Ну, думаю, подавись моими деньгами. Купил! Тут нас дружинники и сцапали. И до шести вечера в штабе дружины с нами разбирались.

— И жвачку отобрали?

— Конечно. Ему назад жвачку, мне назад деньги. Пожевал называется. Ему ещё в школу напишут. Он выходит из штаба, говорит: «Лучше бы я тебе эту жвачку даром отдал…» — Штифт горько засмеялся. — Там один тип чудной сидел, у него на руке наколка: «Нет в жизни счастья». Это точно. Я себе тоже такую сделаю! А на другой руке у него написано: «Ах, судьба ты моя, полосатая!»

— В тюрьме, что ли, сидел?

— Вот именно, что нет. Это — он мне объяснил — жизнь, как зебра, то хорошая полоса, то плохая. Как придёт плохая полоса, хоть ложись и помирай!

— Точняк! — согласился Лёшка.

Сегодняшний разговор с матерью и его уход из дому был последней каплей в огромной чаше бед. Начались они ещё в марте, когда его выгнали из секции дзюдоистов. Не посмотрели, что Лёшка чемпион среди юниоров, выгнали за неуспеваемость в школе.

Об этом он не говорил никому, даже Штифту.

«Как только во дворе узнают, что я больше не чемпион и вообще не в секции, — думал Лёшка, — весь мой авторитет как песочный домик рассыплется». «Уважение и авторитет только у сильных и у везучих» — так говорил отец, и Лёшка с ним был совершенно согласен.

Он вспомнил, как вызвал его тренер. Лёшка занял второе место на городских соревнованиях, и ему только что вручили Почётную грамоту. Вот уж действительно: готовишься к радости, а получается несчастье.

«Как у тебя дела в школе?» — спросил тренер вместо поздравления. «Обыкновенно», — холодея от предчувствия беды, сказал Лёшка. «Звонил завуч, — глядя в окно, сказал тренер. — У тебя три двойки в четверти…» — «Но я же всё время на тренировках…» — прошептал Лёшка. «Я тебя предупреждал? — всё так же не оборачиваясь, спросил тренер. — Ты мне что обещал?»

Он поднялся и стал ходить по тренерской.

«Ты кем собираешься быть?» — «Дзюдоистом!» — выпалил Лёшка. «Нет такой профессии! — отрезал тренер. — В общем, так, — сказал он, опять поворачиваясь к окну, словно там за окошком было что-то такое интересное, от чего этот плотный широкогрудый человек с крепкой шеей и с седыми висками никак не мог оторваться. — В общем, так! Исправишь двойки — приходи». — «Но я же в секции самый способный!» — закричал Лёшка. «Ну?» — спросил тренер, обернувшись к мальчишке, словно впервые его увидел. «Я же всех победил. Я — чемпион!» — опять закричал Лёшка. «Что? — поднял брови тренер. — Иди исправляй двойки!»

Наверное, у Лёшки в это время было такое лицо, что тренер смягчился и добавил: «Кимоно можешь оставить у себя, до возвращения».

Он положил руку Лёшке на плечо. Но мальчишка стряхнул её…

«Выгнали! Выгнали!» — эта мысль постоянно стучала у Лёшки в голове.

«Ну, ничего! Ничего! — приговаривал он, обливаясь потом, тридцатый, сороковой раз отжимаясь от пола. — Я ещё вам всем покажу! Перейду в другое спортивное общество, я всем из этой дурацкой секции пятки на затылок заверну. Не исподтишка! Честно! На соревнованиях. И вы ещё пожалеете, что выгнали меня». Он не собирался исправлять двойки, а целыми днями возился с эспандером и гантелями, с пособиями и рисунками по дзюдо. У него болели мышцы, но, стиснув зубы, Лёшка продолжал тренироваться в одиночку днём, а по вечерам отрабатывал приёмы со Штифтом.

— Вот ты уйдёшь — я без тебя здесь совсем пропаду! — вздохнул Штифт.

— Я тебя год учу драться! — сказал Лёшка. — Ты кучу приёмов знаешь и не слабак, а защитить себя не можешь! Ты же не трус!

— Не трус! — согласился Штифт.

— Так в чём же дело?

— Так ведь жалко! — сказал Штифт. — Одно дело — грушу колотить, а другое — живого человека.

— Жалко? — закричал Лёшка. — А они тебя жалеют? Ты что, забыл, как тебя Монгол с дружками отделал, «жалко»? На таких добреньких, как ты, воду возят.

Штифт только вздыхал в ответ.

— Мой отец знаешь как говорит? Жизнь — это война: либо ты бьёшь, либо тебя! Она, подлая, так устроена, что всегда один едет — другой везёт! Тот, кто везёт, — ишак! Ты что, ишак?

— Ну чё ты, чё ты, — сказал Штифт, — чё ты обижаешься? Тебе хорошо: у тебя мужской характер. Раз — и ушёл. А я так не могу.

— Чего ты не можешь? — глядя на конопатый нос Штифта, спросил Лёшка.

— Ничего не могу! И уйти не могу. Без меня мать совсем сопьётся!

— Что ты её, теперь до конца жизни тащить обязан?

Штифт в ответ пожал плечами.

— Вот если бы она замуж вышла да пить бросила, я бы сразу от неё ушёл, — сказал он, — так не могу. Пропадёт она без меня. Вчера позвонила с работы. «Приходи, — говорит, — сынок, получи мой аванс, и пусть теперь все деньги у тебя будут, а то я их размотаю. Меня деньги не любят…» Вот! — вздохнул Штифт, подкладывая щепки в огонь. — Теперь прощай жвачечка!

— Как это? — удивился Лёшка. — Теперь же все деньги у тебя — бери сколько хочешь!

— В том-то и дело, — засовывая руки в старенькую курточку, сказал Штифт. — Это раньше — от завтрака накопишь или там у матери из кармана мелочь возьмёшь, а теперь нельзя. Что ж я, сам у себя деньги воровать буду?

— Ну а завтрак? От завтрака же можешь оставлять? — удивился Лёшка, совершенно не понимая философию Штифта.

— Нет, — ответил Штифт, — не могу! Я так подумал, что мне теперь нужно быстрее сил набираться, нельзя на жратве экономить…

— Ну ты даёшь… — только и смог сказать Лёшка.

— Я знаешь что хочу? — повернул к дружку раскрасневшееся от огня лицо Штифт. — Я хочу мать вылечить! Я ее в больницу положу, где от пьянства лечат! Она же не плохая, она даже очень добрая, только несчастная и безвольная! Её все обманывают и никто понять не может… А так она хорошая.

— Ты счастливый! — сказал Лёшка. — Ты своей матери нужен. А я своей не нужен!

— А мне? Я бы без тебя пропал!

— Ты не в счёт! Ты мой единственный кореш. Только уж больно ты добренький. Нельзя таким быть. Надо быть резким человеком. Волевым и целеустремлённым… Нужно в себе развивать жизнестойкость и бойцовские качества — так отец говорит, — иначе ничего не добьёшься в жизни.

— Может быть, и я когда-нибудь таким стану, — сказал Штифт, — ты, что ли, всегда таким был, как сейчас?

— Всегда! — отрезал Лёшка, но это была неправда, и он это прекрасно знал.

Глава вторая

Каким был Лёха

Лёшка Кусков до десяти лет жил в деревне на Владимирщине с матерью и бабушкой. Отца он почти не помнил. Отец уехал в город, когда Лёшка ещё не умел ходить. Мать всё собиралась к нему в город, но он не очень приглашал, как понял Лёшка из разговоров.

Сейчас, сидя у маленького костерка на пустыре за новостройками, Лёшка Кусков, по нынешнему своему прозванию Лёха, вспомнил бревенчатый дом, куст сирени, который ломился весною в окно его комнаты. Тёплую, словно живую, печь, лохматого Напугая, что кидался каждое утро мальчишке на грудь и норовил лизнуть в щёки.

Он вспомнил бабушку.

Наверное, огонь был виноват: языки пламени в костре плясали на углях, как там — в печке, около которой она всегда гремела ухватами.

Маленькая, сгорбленная, с улыбчивым морщинистым лицом, она всегда норовила сунуть Лёшке то кочерыжку, то репку, то блинок…

Мать с утра до ночи была на работе, и Лёшка всё время с бабушкой. Весною, в такой же тёплый день, как сегодня, они вдвоём копали огород и сажали картошку. Свежая земля пахла травой и влагой. Длинные кольчатые розовые червяки ввинчивались в свежевскопанные грядки. Цыплята, которых вывела в огород курица Настя, хватали их и растягивали, как резиновые подтяжки.

«Сади, внученька, горох, да расти, как он: быстро и весело… Матери на помощь, людям на радость…»

Лёшка аккуратно раскладывал горошинки в лунки и закапывал их совочком.

Бабушка повела Лёшку в школу, когда пришло время, бабушка слушала по десять раз, удивлялась и ахала рассказам из букваря и «Родной речи», и Лёшке хотелось читать ей и читать ещё. Он любил пересказывать, что узнавал в школе. Бабушка расспрашивала подробности, а Лёшка казался себе очень умным и знающим…

Когда он делал уроки, она садилась напротив за стол и, подперев маленькую сухонькую голову в белом платочке мосластым кулачком, следила, как выводит внук кривые буквы.

«Не такие уж кривые…» — подумал Лёшка. В первом классе он учился отлично.

В деревне ему было хорошо, все между собой жили дружно: и взрослые и дети. Конечно, он дрался с мальчишками, бывали ссоры, но почему-то здесь, в городе, когда он вспоминал деревню, ему казалось, что там всегда светлое лето и каждый день как воскресенье.

А потом бабушка подняла тот страшный чёрный чугунок, где кипело в щёлоке бельё, вдвинула его в печь и, тихо охнув, села на лавку под окном.

Лёшка как раз учил уроки. Он поднял голову и увидел: бабушкино лицо стало совсем белым.

«Беги к дяде Ване, пусть за доктором пошлёт… — прошептала бабушка. — Стой! Поди сюды».

Она обхватила Лёшку костистыми руками, прижала изо всех сил к груди, и мальчик услышал, как там что-то булькает и хрипит. Он почему-то подумал, что так птица крыльями машет.

«Господи! — прошептала бабушка, прижимаясь холодными губами к Лёшкиному лбу. — Не дай ему пропасть! Побереги ты его! Беги, Алёшенька! Беги! — подтолкнула она мальчишку, отшатываясь к стене. — Да назад не ходи! Не ворочайся назад!..»

«Вот только бабушка меня и любила, — подумал Лёха, ворочая железным прутом угли. — А мать так… только говорит, что любит. Любила — не нашла бы себе этого Ивана Ивановича…»

Со смертью бабушки ушёл из дома покой, словно в печи огонь погас и весь дом выстыл.

Лёшка после уроков сам разогревал кашу, ел её, запивая холодным молоком, потому что никак не мог научиться его кипятить, оно всегда либо пригорало, либо убегало. Чаще хватал кусок хлеба и шёл на улицу, потому что дома ему было находиться без бабушки невмоготу — всё время хотелось её звать и плакать.

Он старался быть на улице дотемна, пока мать не приходила с работы.

Дальше было ещё хуже.

Однажды они заколотили окна, двери и поехали в город. Настали для Лёшки тяжёлые дни.

Мать всё так же с утра до ночи была на работе, и Кусков слонялся на улице. Но здесь была другая улица и другие мальчишки. С первого дня они прозвали Кускова обидным прозвищем «дерёвня» и всё время дразнили его за то, что он говорил по-владимирски, на «о». Кусков бросался на них с кулаками. С двумя, с тремя он мог справиться, но ведь его били впятером и даже вдесятером!.. Не успевал мальчишка оглянуться, как оказывался в самом низу кучи малы.

И в школе было то же самое. Ребята смеялись над ним, как только он раскрывал рот: «Володимирская корова!»

Те мальчики, что не дразнились, не обращали на него внимания. После уроков они разбегались кто куда: кто в спортивную секцию, кто на скрипке играть, кто в кружок рисования… Лёшка хотел бы подружиться с этими занятыми мальчиками, но стеснялся.

А те мальчишки, что были свободны, только и знали, что драться да обзываться.

Однажды его так разделали, что он минут пятнадцать не мог остановить кровь, текущую из носа. Шёл дождик, и Лёшкины слёзы мешались с холодными каплями, падающими на лицо.

«Ничего медали! — сказал какой-то мужчина. — Ну а ты хоть сдачи-то дал?» — «Я де убею!» — ответил Лёшка. «А хотелось бы?» — «Угу! Кодеждо!» — «Приходи ко мне в секцию!» — сказал волшебный человек, как бы из дождя и Лёшкиных слёз возникший.

Так Кусков тоже стал занятым. Он был готов тренироваться с утра до вечера. С каждым занятием прибавлялись синяки на локтях, на коленках, на бёдрах, но он чувствовал, как наливаются силой мышцы, как крепнет брюшной пресс, как цепкими становятся пальцы.

Теперь, если называли его «дерёвней», Лёшка хватал обидчика за локоть и за пиджак, рывок — и противник, сверкнув подошвами, шмякался на спину. «Психованный» — было новое прозвище Кускова, но никто не говорил его Лёшке в лицо.

Они с матерью получили квартиру в новом районе. Здесь-то и познакомился Лёшка со Штифтом. Как-то раз он возвращался из секции. В парадном трое подростков отнимали деньги у заморённого парнишки.

— Ну ребята, ну не надо, — жалко приговаривал тот. — Ну пожалуйста.

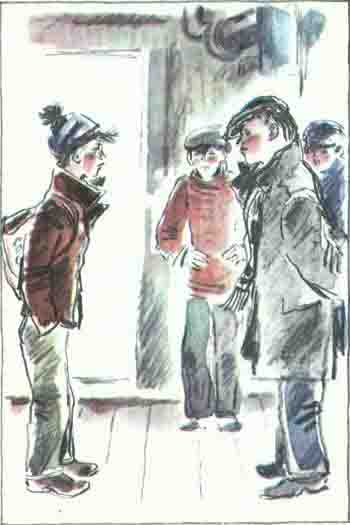

— Отдай назад деньги! — сказал Лёшка самому длинному, раскосому, по прозвищу Монгол.

— Кто это? — спросил дурашливым голосом Монгол. — Не вижу.

Кусков занимался в секции третий год. Он поставил сумку с кимоно и скинул туфли.

— Сейчас тапочки белые примерять будет, — хихикнул кто-то из прихлебателей Монгола.

— Ты что, ты что? — почуял недоброе Монгол.

— Считаю до трёх! — сказал Кусков. Перед схваткой у него всегда холодели щёки и что-то сжималось в животе, словно он становился пружиной — крепкой и жёсткой.

— Раз!

Он увидел, как восторженно и испуганно смотрит на него мальчишка, у которого отнимали деньги, вспомнил все обиды, которые пришлось ему вытерпеть в школе и во дворе на старой квартире.

— Два!

Всегда перед боем он вспоминал, как его били, и старался представить, что перед ним именно тот, кто его бил. «Перед боем нужно разозлиться, иначе не победишь!» Лёшка свято верил в справедливость этих слов.

— Три!

Захват! Рывок!

Монгол завыл, сгибаясь пополам, как складной.

— Заткнись! — спокойно сказал Кусков. — Иначе сейчас мордой в стенку въедешь.

— Отпусти! Отпусти! — стонал Монгол.

— Отдай пацану деньги! И запомни: маленьких обижать нехорошо. В другой раз попадёшься — руки-ноги повыдергаю.

Как нравился себе он в эту минуту! Как приятно ему было быть сильным, благородным, смелым! Как милостиво он выслушивал восторженные слова Штифта:

— Как ты его! Это же сам Монгол, а ты его как!

Ради этого стоило заниматься с утра до вечера. Ради этого он совсем запустил уроки и часами крутил гантели. Что может быть приятнее сознания, что ты сильнее всех, что даже враги твои вроде Монгола почтительно дают тебе дорогу, когда ты возвращаешься с тренировки?

А когда Лёшка стал побеждать на соревнованиях, когда он услышал, как зал, где были его сверстники и даже взрослые, встаёт и кричит: «Кусков! Кусков! Молодец!» — он готов был и ночей не спать ради тренировок…

— Лёха! — сказал Штифт. — Ты извини, мне идти надо. Мать сейчас с работы придёт…

Костёр почти погас, сизый дымок струился над багровыми углями, что уже подёргивались белёсым пеплом.

— Иди! — сказал Кусков. — Иди.

— Лёш! — сказал Штифт. — Если тебе что-нибудь нужно будет, я того… Я даже денег могу…

— Спасибо тебе, Штифт! — сказал Лёшка, пожимая товарищу руку, и вдруг подумал, что знаком он с ним больше года, а так и не знает его имени. Он посмотрел ещё на его щуплые плечи, на конопатый нос, на курточку, из которой торчали худые руки, похожие на гусиные лапы.

«Как тебя на самом деле-то зовут?» — хотел спросить он Штифта, но не решился.

Сейчас, сидя у маленького костерка на пустыре за новостройками, Лёшка Кусков, по нынешнему своему прозванию Лёха, вспомнил бревенчатый дом, куст сирени, который ломился весною в окно его комнаты. Тёплую, словно живую, печь, лохматого Напугая, что кидался каждое утро мальчишке на грудь и норовил лизнуть в щёки.

Он вспомнил бабушку.

Наверное, огонь был виноват: языки пламени в костре плясали на углях, как там — в печке, около которой она всегда гремела ухватами.

Маленькая, сгорбленная, с улыбчивым морщинистым лицом, она всегда норовила сунуть Лёшке то кочерыжку, то репку, то блинок…

Мать с утра до ночи была на работе, и Лёшка всё время с бабушкой. Весною, в такой же тёплый день, как сегодня, они вдвоём копали огород и сажали картошку. Свежая земля пахла травой и влагой. Длинные кольчатые розовые червяки ввинчивались в свежевскопанные грядки. Цыплята, которых вывела в огород курица Настя, хватали их и растягивали, как резиновые подтяжки.

«Сади, внученька, горох, да расти, как он: быстро и весело… Матери на помощь, людям на радость…»

Лёшка аккуратно раскладывал горошинки в лунки и закапывал их совочком.

Бабушка повела Лёшку в школу, когда пришло время, бабушка слушала по десять раз, удивлялась и ахала рассказам из букваря и «Родной речи», и Лёшке хотелось читать ей и читать ещё. Он любил пересказывать, что узнавал в школе. Бабушка расспрашивала подробности, а Лёшка казался себе очень умным и знающим…

Когда он делал уроки, она садилась напротив за стол и, подперев маленькую сухонькую голову в белом платочке мосластым кулачком, следила, как выводит внук кривые буквы.

«Не такие уж кривые…» — подумал Лёшка. В первом классе он учился отлично.

В деревне ему было хорошо, все между собой жили дружно: и взрослые и дети. Конечно, он дрался с мальчишками, бывали ссоры, но почему-то здесь, в городе, когда он вспоминал деревню, ему казалось, что там всегда светлое лето и каждый день как воскресенье.

А потом бабушка подняла тот страшный чёрный чугунок, где кипело в щёлоке бельё, вдвинула его в печь и, тихо охнув, села на лавку под окном.

Лёшка как раз учил уроки. Он поднял голову и увидел: бабушкино лицо стало совсем белым.

«Беги к дяде Ване, пусть за доктором пошлёт… — прошептала бабушка. — Стой! Поди сюды».

Она обхватила Лёшку костистыми руками, прижала изо всех сил к груди, и мальчик услышал, как там что-то булькает и хрипит. Он почему-то подумал, что так птица крыльями машет.

«Господи! — прошептала бабушка, прижимаясь холодными губами к Лёшкиному лбу. — Не дай ему пропасть! Побереги ты его! Беги, Алёшенька! Беги! — подтолкнула она мальчишку, отшатываясь к стене. — Да назад не ходи! Не ворочайся назад!..»

«Вот только бабушка меня и любила, — подумал Лёха, ворочая железным прутом угли. — А мать так… только говорит, что любит. Любила — не нашла бы себе этого Ивана Ивановича…»

Со смертью бабушки ушёл из дома покой, словно в печи огонь погас и весь дом выстыл.

Лёшка после уроков сам разогревал кашу, ел её, запивая холодным молоком, потому что никак не мог научиться его кипятить, оно всегда либо пригорало, либо убегало. Чаще хватал кусок хлеба и шёл на улицу, потому что дома ему было находиться без бабушки невмоготу — всё время хотелось её звать и плакать.

Он старался быть на улице дотемна, пока мать не приходила с работы.

Дальше было ещё хуже.

Однажды они заколотили окна, двери и поехали в город. Настали для Лёшки тяжёлые дни.

Мать всё так же с утра до ночи была на работе, и Кусков слонялся на улице. Но здесь была другая улица и другие мальчишки. С первого дня они прозвали Кускова обидным прозвищем «дерёвня» и всё время дразнили его за то, что он говорил по-владимирски, на «о». Кусков бросался на них с кулаками. С двумя, с тремя он мог справиться, но ведь его били впятером и даже вдесятером!.. Не успевал мальчишка оглянуться, как оказывался в самом низу кучи малы.

И в школе было то же самое. Ребята смеялись над ним, как только он раскрывал рот: «Володимирская корова!»

Те мальчики, что не дразнились, не обращали на него внимания. После уроков они разбегались кто куда: кто в спортивную секцию, кто на скрипке играть, кто в кружок рисования… Лёшка хотел бы подружиться с этими занятыми мальчиками, но стеснялся.

А те мальчишки, что были свободны, только и знали, что драться да обзываться.

Однажды его так разделали, что он минут пятнадцать не мог остановить кровь, текущую из носа. Шёл дождик, и Лёшкины слёзы мешались с холодными каплями, падающими на лицо.

«Ничего медали! — сказал какой-то мужчина. — Ну а ты хоть сдачи-то дал?» — «Я де убею!» — ответил Лёшка. «А хотелось бы?» — «Угу! Кодеждо!» — «Приходи ко мне в секцию!» — сказал волшебный человек, как бы из дождя и Лёшкиных слёз возникший.

Так Кусков тоже стал занятым. Он был готов тренироваться с утра до вечера. С каждым занятием прибавлялись синяки на локтях, на коленках, на бёдрах, но он чувствовал, как наливаются силой мышцы, как крепнет брюшной пресс, как цепкими становятся пальцы.

Теперь, если называли его «дерёвней», Лёшка хватал обидчика за локоть и за пиджак, рывок — и противник, сверкнув подошвами, шмякался на спину. «Психованный» — было новое прозвище Кускова, но никто не говорил его Лёшке в лицо.

Они с матерью получили квартиру в новом районе. Здесь-то и познакомился Лёшка со Штифтом. Как-то раз он возвращался из секции. В парадном трое подростков отнимали деньги у заморённого парнишки.

— Ну ребята, ну не надо, — жалко приговаривал тот. — Ну пожалуйста.

— Отдай назад деньги! — сказал Лёшка самому длинному, раскосому, по прозвищу Монгол.

— Кто это? — спросил дурашливым голосом Монгол. — Не вижу.

Кусков занимался в секции третий год. Он поставил сумку с кимоно и скинул туфли.

— Сейчас тапочки белые примерять будет, — хихикнул кто-то из прихлебателей Монгола.

— Ты что, ты что? — почуял недоброе Монгол.

— Считаю до трёх! — сказал Кусков. Перед схваткой у него всегда холодели щёки и что-то сжималось в животе, словно он становился пружиной — крепкой и жёсткой.

— Раз!

Он увидел, как восторженно и испуганно смотрит на него мальчишка, у которого отнимали деньги, вспомнил все обиды, которые пришлось ему вытерпеть в школе и во дворе на старой квартире.

— Два!

Всегда перед боем он вспоминал, как его били, и старался представить, что перед ним именно тот, кто его бил. «Перед боем нужно разозлиться, иначе не победишь!» Лёшка свято верил в справедливость этих слов.

— Три!

Захват! Рывок!

Монгол завыл, сгибаясь пополам, как складной.

— Заткнись! — спокойно сказал Кусков. — Иначе сейчас мордой в стенку въедешь.

— Отпусти! Отпусти! — стонал Монгол.

— Отдай пацану деньги! И запомни: маленьких обижать нехорошо. В другой раз попадёшься — руки-ноги повыдергаю.

Как нравился себе он в эту минуту! Как приятно ему было быть сильным, благородным, смелым! Как милостиво он выслушивал восторженные слова Штифта:

— Как ты его! Это же сам Монгол, а ты его как!

Ради этого стоило заниматься с утра до вечера. Ради этого он совсем запустил уроки и часами крутил гантели. Что может быть приятнее сознания, что ты сильнее всех, что даже враги твои вроде Монгола почтительно дают тебе дорогу, когда ты возвращаешься с тренировки?

А когда Лёшка стал побеждать на соревнованиях, когда он услышал, как зал, где были его сверстники и даже взрослые, встаёт и кричит: «Кусков! Кусков! Молодец!» — он готов был и ночей не спать ради тренировок…

— Лёха! — сказал Штифт. — Ты извини, мне идти надо. Мать сейчас с работы придёт…

Костёр почти погас, сизый дымок струился над багровыми углями, что уже подёргивались белёсым пеплом.

— Иди! — сказал Кусков. — Иди.

— Лёш! — сказал Штифт. — Если тебе что-нибудь нужно будет, я того… Я даже денег могу…

— Спасибо тебе, Штифт! — сказал Лёшка, пожимая товарищу руку, и вдруг подумал, что знаком он с ним больше года, а так и не знает его имени. Он посмотрел ещё на его щуплые плечи, на конопатый нос, на курточку, из которой торчали худые руки, похожие на гусиные лапы.

«Как тебя на самом деле-то зовут?» — хотел спросить он Штифта, но не решился.

Глава третья

Альберт Кусков — лишний человек!

Часа через два Кусков сидел на тонконогом табурете-грибе в баре и тянул через пластмассовую соломинку фруктовый сок из высокого стакана. В зеркальной стойке за пёстрыми бутылками отражалась его конопатая физиономия, пустой зал и стулья, перевёрнутые на столики. В сумраке бара их ножки напоминали щупальца диковинных животных, играла тихая музыка, и хотелось думать о чём-нибудь иностранном.

Можно было даже глаза не закрывать, чтобы представить себя где-нибудь в Чикаго или в Рио-де-Жанейро, где полно кольтов и гоночных автомобилей. Сутулясь у стойки, Кусков воображал себя благородным гангстером. Он смотрел все фильмы, где были вот такие усталые, молчаливые — настоящие мужчины. Он и сам мог бы, как они, бросить последний доллар на стойку, сказать «Прощай, малыш!» бармену и тах-тах из пистолета… Или — раз в зубы, р-р-раз ногой!

Кусков даже имя себе новое подобрал, оно больше подходило к той роскошной романтической жизни, о которой он мечтал в баре.

Сначала он потребовал от своих знакомых, чтобы его теперь называли Аликом. Все согласились. Штифт не в счёт, с ним Кусков на эту тему не разговаривал, и во дворе его звали по-прежнему: Лёха. Алёша — это фактически и есть Лёха, а вот Алик — совсем другое дело, это уже Альберт!

Правда, Кусков никому ещё этого не говорил, но к себе иногда уже обращался по-новому: «Не горюй, Альберт! Держись, Альберт!»

Больше всего на свете Кускову хотелось встретиться с таким человеком, как в иностранных боевиках. Сильным, мужественным, с которым можно пойти в огонь и в воду! Алёшка готов был бы ему ботинки чистить и от шальной пули своим телом закрывать…

Но к сожалению, ни разу ещё не видел Алёшка-Альберт человека, что хоть отдалённо напоминал бы благородного гангстера или шерифа. Вокруг были всё какие-то обыкновенные люди вроде Штифта или Ивана Ивановича… Мечта была недоступной!

Да что говорить — всё было недоступно Кускову! Не мог он швырнуть эффектно на стойку последний доллар, потому что никогда настоящий доллар не то что в руках не держал, но и не видел.

Можно было, конечно, кинуть полтинник или двадцать копеек, но и в этом не было нужды. Барменом был Кусков-старший — Алёшкин отец, и мальчишка мог сидеть в баре и тянуть сок сколько угодно. Бесплатно.

Отца Кусков немножко побаивался, уж слишком отец был красив: в «фирме» с ног до головы. Да и потом, отец иногда такое устраивал…

Однажды сделал Алёшке коньячный коктейль и потом неделю рассказывал со смехом приятелям, как «пацану рожу перекосило».

Алёшка никогда не знал, что отец выкинет в следующую минуту. С того самого момента, когда после приезда в город Кусков пришёл к отцу знакомиться, а отец сразу подарил ему десять рублей, сумму умопомрачительную, чувство удивления перед ним не проходило.

Отец, когда десятку дал, долго разговаривал. Алёшка всё запомнил.

— Бери! Бери! — говорил отец. — Мужик с деньгами уверенней. В них всё. Вот приходит ко мне в бар какой-либо инженеришка. Так на него смотреть тяжело: весь извертится от стеснения. А ведь лет двадцать штаны на партах протирал, мозги упражнял. А я семь классов кончил, восьмой — коридор, он сто двадцать, ну от силы двести пятьдесят в месяц имеет, а я сороковку за вечер! Понял! Вот отсюда она и уверенность в жизни! Я на юг приеду — живу в своё удовольствие, как министр. Шампанским могу ноги мыть… А он на этот отпуск деньги копит и ничего, кроме моря, не видит, да и то на общем пляже.

— Человек не для этого живёт! — сказала мать, которая до этого слушала молча. — Он там красоту и счастье найдёт, где ты и не заметишь! Ему твои краденые да холуйские сорок колов не нужны… Что у тебя кроме этих денег поганых и есть?

Никогда Алёшка не видел мать такой. Она редко сердилась, а тут прямо на крик срывалась.

— Не слушай ты её! — сказал отец. — Деньги — большая сила! Понял?

Алёшка понял! Он понял, что учиться совсем не обязательно.

«Вот дзюдо, — сказал отец, — это вещь стоящая. Мужик должен уметь за себя постоять и кое-кому вправить мозги при случае!»

Мать была против спорта, мать долдонила: «Учись, учись!», а отец прямо сказал: «От ученья мозги сохнут!»

«Он меня всегда понимал и жалел», — думал Алёшка, сидя у стойки бара и любуясь отцом, который ловко протирал фужеры и рассматривал их на свет. Когда Алёшка рассказал ему, что произошло, отец долго смеялся и приговаривал: «Замуж собралась! Ну ты подумай! Ты подумай!»

И сейчас он всё ещё хмыкал себе под нос и крутил головой.

Алёшка представил себе, как они теперь заживут, как он будет помогать отцу в баре. Ему выдадут такую же коротенькую фирменную курточку с монограммой ресторана, при котором был бар, галстук-бабочку с блюдце. Он сделает себе у настоящего мастера в салоне причёску и будет зарабатывать не хуже отца! Пусть не сорок рублей, но уж десятку всегда! Он для бара — находка: молодой, со знанием дзюдо на уровне первого юношеского разряда.

Если тут кто начнёт порядок нарушать… Ему только скажут: «Альберт!» — Алёшка моментально нарушителя морским узлом завяжет и вышвырнет.

Он подумал о том, как однажды встретит своих одноклассников или бывших товарищей по команде и пригласит их всех в бар! И сделает для них самый дорогой коктейль: «Огни Москвы», или «Аист», или «Весеннюю мелодию» — хоть тридцать штук! И всё бесплатно! Пусть знают, что за человек Альберт Кусков.

Когда Кусковы переехали в новый район, в новую квартиру, и Алёшка пошёл учиться в новую школу, его уже никто не дразнил. Школа только что организовалась, все ребята в классе были новички. А что Алёшка иногда говорил немного на «о», никого не волновало. В классе некоторые заикались так — двух слов выговорить не могли, и то ничего.

Наверно, время дразнилок прошло! Подросли. Поумнели. А может, класс попался такой дружный. Алёшка над этим не думал. У него всё равно с классом отношения не сложились.

Он привык жить от тренировки до тренировки, а всё остальное время считал большой переменой. И на уроках ничего не делал — так, водил авторучкой в тетрадке для вида, чтобы учитель не приставал, а вообще-то «расслаблялся» и ждал звонка.

Настоящая жизнь начиналась для Лёшки вечером, когда он надевал кимоно и выходил на татами. Иногда, правда, становилось Кускову как-то не по себе оттого, что он один.

В классе все быстро сдружились, ходили вместе в кино, друг к другу на дни рождения, но всё это Алёшку не касалось. Пионерские сборы он не посещал, металлолом не собирал, газету не выпускал…

«Некогда мне ерундой заниматься», — говорил он, когда поначалу ребята пытались его вовлечь в свои дела. Ему нравилось вот так, по-взрослому отвечать им.

В начале этого года то один, то другой Алёшкин одноклассник подходил к нему — предлагал «на буксир» взять. Дольше всех одна девчонка приставала — Вера Комлева. Даже домой к нему приходила, пока однажды Лёшка не пригрозил, что, если она не отстанет, он её отлупит.

На другой день в классе с ним никто не разговаривал, словно его и в школе не было.

Он и так и сяк пытался исправить ошибку. Один раз ведро с водой на дверь поставил — первого вошедшего облил. Облитый шутки не понял, и заварилась такая каша… На Кускова махнули рукой и отступились от него как от пропащего окончательно.

Можно было даже глаза не закрывать, чтобы представить себя где-нибудь в Чикаго или в Рио-де-Жанейро, где полно кольтов и гоночных автомобилей. Сутулясь у стойки, Кусков воображал себя благородным гангстером. Он смотрел все фильмы, где были вот такие усталые, молчаливые — настоящие мужчины. Он и сам мог бы, как они, бросить последний доллар на стойку, сказать «Прощай, малыш!» бармену и тах-тах из пистолета… Или — раз в зубы, р-р-раз ногой!

Кусков даже имя себе новое подобрал, оно больше подходило к той роскошной романтической жизни, о которой он мечтал в баре.

Сначала он потребовал от своих знакомых, чтобы его теперь называли Аликом. Все согласились. Штифт не в счёт, с ним Кусков на эту тему не разговаривал, и во дворе его звали по-прежнему: Лёха. Алёша — это фактически и есть Лёха, а вот Алик — совсем другое дело, это уже Альберт!

Правда, Кусков никому ещё этого не говорил, но к себе иногда уже обращался по-новому: «Не горюй, Альберт! Держись, Альберт!»

Больше всего на свете Кускову хотелось встретиться с таким человеком, как в иностранных боевиках. Сильным, мужественным, с которым можно пойти в огонь и в воду! Алёшка готов был бы ему ботинки чистить и от шальной пули своим телом закрывать…

Но к сожалению, ни разу ещё не видел Алёшка-Альберт человека, что хоть отдалённо напоминал бы благородного гангстера или шерифа. Вокруг были всё какие-то обыкновенные люди вроде Штифта или Ивана Ивановича… Мечта была недоступной!

Да что говорить — всё было недоступно Кускову! Не мог он швырнуть эффектно на стойку последний доллар, потому что никогда настоящий доллар не то что в руках не держал, но и не видел.

Можно было, конечно, кинуть полтинник или двадцать копеек, но и в этом не было нужды. Барменом был Кусков-старший — Алёшкин отец, и мальчишка мог сидеть в баре и тянуть сок сколько угодно. Бесплатно.

Отца Кусков немножко побаивался, уж слишком отец был красив: в «фирме» с ног до головы. Да и потом, отец иногда такое устраивал…

Однажды сделал Алёшке коньячный коктейль и потом неделю рассказывал со смехом приятелям, как «пацану рожу перекосило».

Алёшка никогда не знал, что отец выкинет в следующую минуту. С того самого момента, когда после приезда в город Кусков пришёл к отцу знакомиться, а отец сразу подарил ему десять рублей, сумму умопомрачительную, чувство удивления перед ним не проходило.

Отец, когда десятку дал, долго разговаривал. Алёшка всё запомнил.

— Бери! Бери! — говорил отец. — Мужик с деньгами уверенней. В них всё. Вот приходит ко мне в бар какой-либо инженеришка. Так на него смотреть тяжело: весь извертится от стеснения. А ведь лет двадцать штаны на партах протирал, мозги упражнял. А я семь классов кончил, восьмой — коридор, он сто двадцать, ну от силы двести пятьдесят в месяц имеет, а я сороковку за вечер! Понял! Вот отсюда она и уверенность в жизни! Я на юг приеду — живу в своё удовольствие, как министр. Шампанским могу ноги мыть… А он на этот отпуск деньги копит и ничего, кроме моря, не видит, да и то на общем пляже.

— Человек не для этого живёт! — сказала мать, которая до этого слушала молча. — Он там красоту и счастье найдёт, где ты и не заметишь! Ему твои краденые да холуйские сорок колов не нужны… Что у тебя кроме этих денег поганых и есть?

Никогда Алёшка не видел мать такой. Она редко сердилась, а тут прямо на крик срывалась.

— Не слушай ты её! — сказал отец. — Деньги — большая сила! Понял?

Алёшка понял! Он понял, что учиться совсем не обязательно.

«Вот дзюдо, — сказал отец, — это вещь стоящая. Мужик должен уметь за себя постоять и кое-кому вправить мозги при случае!»

Мать была против спорта, мать долдонила: «Учись, учись!», а отец прямо сказал: «От ученья мозги сохнут!»

«Он меня всегда понимал и жалел», — думал Алёшка, сидя у стойки бара и любуясь отцом, который ловко протирал фужеры и рассматривал их на свет. Когда Алёшка рассказал ему, что произошло, отец долго смеялся и приговаривал: «Замуж собралась! Ну ты подумай! Ты подумай!»

И сейчас он всё ещё хмыкал себе под нос и крутил головой.

Алёшка представил себе, как они теперь заживут, как он будет помогать отцу в баре. Ему выдадут такую же коротенькую фирменную курточку с монограммой ресторана, при котором был бар, галстук-бабочку с блюдце. Он сделает себе у настоящего мастера в салоне причёску и будет зарабатывать не хуже отца! Пусть не сорок рублей, но уж десятку всегда! Он для бара — находка: молодой, со знанием дзюдо на уровне первого юношеского разряда.

Если тут кто начнёт порядок нарушать… Ему только скажут: «Альберт!» — Алёшка моментально нарушителя морским узлом завяжет и вышвырнет.

Он подумал о том, как однажды встретит своих одноклассников или бывших товарищей по команде и пригласит их всех в бар! И сделает для них самый дорогой коктейль: «Огни Москвы», или «Аист», или «Весеннюю мелодию» — хоть тридцать штук! И всё бесплатно! Пусть знают, что за человек Альберт Кусков.

Когда Кусковы переехали в новый район, в новую квартиру, и Алёшка пошёл учиться в новую школу, его уже никто не дразнил. Школа только что организовалась, все ребята в классе были новички. А что Алёшка иногда говорил немного на «о», никого не волновало. В классе некоторые заикались так — двух слов выговорить не могли, и то ничего.

Наверно, время дразнилок прошло! Подросли. Поумнели. А может, класс попался такой дружный. Алёшка над этим не думал. У него всё равно с классом отношения не сложились.

Он привык жить от тренировки до тренировки, а всё остальное время считал большой переменой. И на уроках ничего не делал — так, водил авторучкой в тетрадке для вида, чтобы учитель не приставал, а вообще-то «расслаблялся» и ждал звонка.

Настоящая жизнь начиналась для Лёшки вечером, когда он надевал кимоно и выходил на татами. Иногда, правда, становилось Кускову как-то не по себе оттого, что он один.

В классе все быстро сдружились, ходили вместе в кино, друг к другу на дни рождения, но всё это Алёшку не касалось. Пионерские сборы он не посещал, металлолом не собирал, газету не выпускал…

«Некогда мне ерундой заниматься», — говорил он, когда поначалу ребята пытались его вовлечь в свои дела. Ему нравилось вот так, по-взрослому отвечать им.

В начале этого года то один, то другой Алёшкин одноклассник подходил к нему — предлагал «на буксир» взять. Дольше всех одна девчонка приставала — Вера Комлева. Даже домой к нему приходила, пока однажды Лёшка не пригрозил, что, если она не отстанет, он её отлупит.

На другой день в классе с ним никто не разговаривал, словно его и в школе не было.

Он и так и сяк пытался исправить ошибку. Один раз ведро с водой на дверь поставил — первого вошедшего облил. Облитый шутки не понял, и заварилась такая каша… На Кускова махнули рукой и отступились от него как от пропащего окончательно.