Страница:

Актуальны вопросы стратегического развития России в свете требований, предъявляемых новой экономикой. Ключевым фактором, сдерживающим развитие промышленного производства, является нечеткость программы структурной перестройки экономики страны. В России с ее переходной экономикой наблюдается сокращение внутреннего спроса на многие виды промышленной продукции, что может быть компенсировано только соответствующим увеличением внешней торговли. Однако основным препятствием этому является низкая конкурентоспособность экономики и выпускаемой продукции. Главная причина – высокие издержки производства и недостаточное качество выпускаемой продукции, что является следствием нерешенных стратегических проблем.

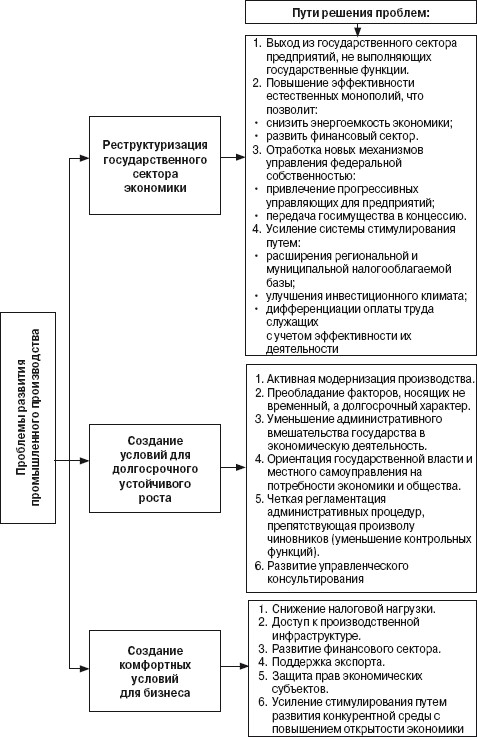

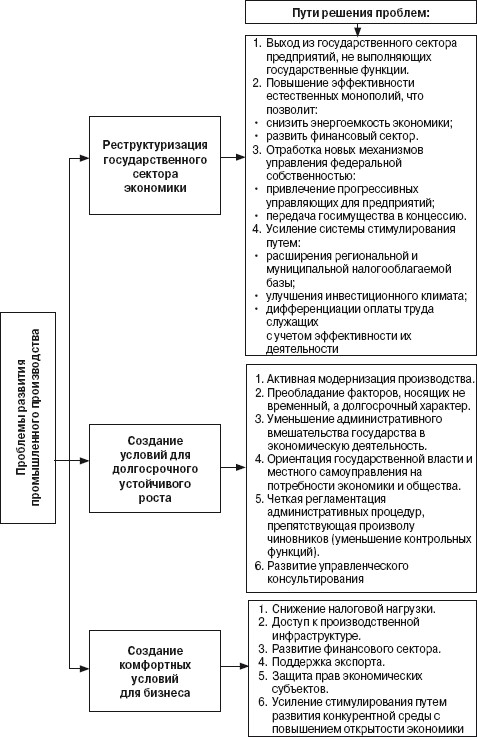

Можно выделить следующие стратегические проблемы развития промышленного производства:

• реструктуризация государственного сектора экономики;

• создание условий для долгосрочного и устойчивого роста;

• создание комфортных условий для частного бизнеса. Пути решения этих стратегических проблем показаны на рис. 3.2. При решении указанных проблем возникают объективные трудности, связанные с тем, что необходимо не только решать задачи экономического оздоровления экономики страны, но и делать это с учетом требований новой экономики.

В этом плане вопросы умения стратегического планирования, выбора эффективных стратегий и их реализации становятся чрезвычайно актуальными. Стратегический менеджмент предприятий и его проводники – топ-менеджеры являются ключевыми фигурами экономического развития.

рис. 3.2. Стратегические проблемы развития промышленного производства

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и т. п. Для уточнения понятия «инновации» познакомим читателей с различными взглядами на ее сущность.

В литературе насчитываются сотни определений инновации. Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др.

Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п. Различные авторы, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твист, Й. Шумпетер, Э. Роджерс и др.) трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования.

Например, Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б. Санто считает, что инновация – это такой общественный, технический, экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход. Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведений – новый момент динамизации экономического развития.

В настоящее время применительно к технологическим инновациям действуют понятия, установленные в Международных стандартах в статистике науки, техники и инноваций.

Международные стандарты в статистике науки, техники и инноваций – рекомендации международных организаций в области статистики науки и инноваций, обеспечивающие их системное описание в условиях рыночной экономики. В соответствии с этими стандартами инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Таким образом, инновация является следствием инновационной деятельности.

Анализ различных определений приводит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения.

Австрийский ученый Й. Шумпетер выделял пять типичных изменений:

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа).

2. Внедрение продукции с новыми свойствами.

3. Использование нового сырья.

4. Изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения.

5. Появление новых рынков сбыта.

Эти положения Й. Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. Позднее, в 30-е гг. он уже ввел понятие «инновация», трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.

В ряде источников инновация рассматривается как процесс. В этой концепции признается, что нововведение развивается во времени и имеет отчетливо выраженные стадии.

Термины «инновация» и «инновационный процесс» не однозначны, хотя и близки. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций.

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в определенной области.

Обращаем внимание на то, что научно-технические разработки и нововведения выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно-технические инновации. Научно-технические разработки и изобретения являются приложением нового знания с целью их практического применения, научно-технические же инновации (НТИ) являются материализацией новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия. НТИ характеризуют конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ), который выступает в качестве особого товара – научно-технической продукции – и является материализацией новых научных идей и знаний, открытий, изобретений и разработок в производстве с целью коммерческой реализации для удовлетворения конкретных потребностей.

Из сказанного следует, что инновацию как результат нужно рассматривать с учетом инновационного процесса. Для инновации в равной мере важны все три свойства: научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая реализуемость. Отсутствие любого из них отрицательно сказывается на инновационном процессе.

Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка. Следует обратить внимание на два момента: «материализацию» инновации, изобретений и разработок в новых технически совершенных видах промышленной продукции, средствах и предметах труда, технологии и организации производства и «коммерциализацию», превращающую их в источник дохода.

Следовательно, научно-технические инновации должны: а) обладать новизной; б) удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль производителю.

Первые два из них служат факторами производства, последние два – необходимыми условиями их эффективного использования. В такой экономике имеет место систематическое увеличение потенциального выпуска за счет постоянного обновления технологической базы производства, прежде всего путем применения новых информационно-коммуникативных технологий.

В результате усложнения общественного поведения увеличиваются информационные потребности людей. Информация превращается в массовый продукт. Растущую потребность в информации начинают испытывать не только руководители, но и миллионы граждан. Это связано с децентрализацией (повышением степени свободы индивидуумов, социальных групп и регионов) современного общества, когда важнейшие решения о своем поведении индивидуумы и организации принимают самостоятельно, независимо от центральной власти.

Информация становится не просто сообщением, имеющим конкретное содержание, а экономической категорией. Она получает рыночную оценку и перестает быть бесплатным товаром. На ее основе функционирует и труд, и капитал. Возникает информационный рынок, где информация продается и покупается, а операции с информацией приносят прибыли и убытки. Расширяются инвестиции в информацию с целью получения новой информации, создания различного рода инноваций для извлечения дополнительной прибыли, а также для воздействия на поведение людей.

Сегодня знаменитое выражение Фрэнсиса Бэкона «знание – сила», как никогда прежде, приобретает конкретный смысл. Информация становится в современном обществе важнейшим фактором экономического роста.

3.4.2. Закономерности управления различными системами

3.5. Принципы управления

3.6. Методы управления

Можно выделить следующие стратегические проблемы развития промышленного производства:

• реструктуризация государственного сектора экономики;

• создание условий для долгосрочного и устойчивого роста;

• создание комфортных условий для частного бизнеса. Пути решения этих стратегических проблем показаны на рис. 3.2. При решении указанных проблем возникают объективные трудности, связанные с тем, что необходимо не только решать задачи экономического оздоровления экономики страны, но и делать это с учетом требований новой экономики.

В этом плане вопросы умения стратегического планирования, выбора эффективных стратегий и их реализации становятся чрезвычайно актуальными. Стратегический менеджмент предприятий и его проводники – топ-менеджеры являются ключевыми фигурами экономического развития.

Б. Инновации

В мировой экономической литературе понятие «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.

рис. 3.2. Стратегические проблемы развития промышленного производства

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и т. п. Для уточнения понятия «инновации» познакомим читателей с различными взглядами на ее сущность.

В литературе насчитываются сотни определений инновации. Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др.

Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п. Различные авторы, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твист, Й. Шумпетер, Э. Роджерс и др.) трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования.

Например, Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б. Санто считает, что инновация – это такой общественный, технический, экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход. Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведений – новый момент динамизации экономического развития.

В настоящее время применительно к технологическим инновациям действуют понятия, установленные в Международных стандартах в статистике науки, техники и инноваций.

Международные стандарты в статистике науки, техники и инноваций – рекомендации международных организаций в области статистики науки и инноваций, обеспечивающие их системное описание в условиях рыночной экономики. В соответствии с этими стандартами инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Таким образом, инновация является следствием инновационной деятельности.

Анализ различных определений приводит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения.

Австрийский ученый Й. Шумпетер выделял пять типичных изменений:

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа).

2. Внедрение продукции с новыми свойствами.

3. Использование нового сырья.

4. Изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения.

5. Появление новых рынков сбыта.

Эти положения Й. Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. Позднее, в 30-е гг. он уже ввел понятие «инновация», трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.

В ряде источников инновация рассматривается как процесс. В этой концепции признается, что нововведение развивается во времени и имеет отчетливо выраженные стадии.

Термины «инновация» и «инновационный процесс» не однозначны, хотя и близки. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций.

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в определенной области.

Обращаем внимание на то, что научно-технические разработки и нововведения выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно-технические инновации. Научно-технические разработки и изобретения являются приложением нового знания с целью их практического применения, научно-технические же инновации (НТИ) являются материализацией новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия. НТИ характеризуют конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ), который выступает в качестве особого товара – научно-технической продукции – и является материализацией новых научных идей и знаний, открытий, изобретений и разработок в производстве с целью коммерческой реализации для удовлетворения конкретных потребностей.

Из сказанного следует, что инновацию как результат нужно рассматривать с учетом инновационного процесса. Для инновации в равной мере важны все три свойства: научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая реализуемость. Отсутствие любого из них отрицательно сказывается на инновационном процессе.

Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка. Следует обратить внимание на два момента: «материализацию» инновации, изобретений и разработок в новых технически совершенных видах промышленной продукции, средствах и предметах труда, технологии и организации производства и «коммерциализацию», превращающую их в источник дохода.

Следовательно, научно-технические инновации должны: а) обладать новизной; б) удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль производителю.

В. Информация

В настоящее время экономика информационного общества начинает использовать не два, а четыре основных ресурса: труд, капитал, индивидуальную, групповую и региональную свободу, а также релевантную информацию (постоянно обновляемые теоретические знания и различного рода сведения, в том числе практические навыки людей).Первые два из них служат факторами производства, последние два – необходимыми условиями их эффективного использования. В такой экономике имеет место систематическое увеличение потенциального выпуска за счет постоянного обновления технологической базы производства, прежде всего путем применения новых информационно-коммуникативных технологий.

В результате усложнения общественного поведения увеличиваются информационные потребности людей. Информация превращается в массовый продукт. Растущую потребность в информации начинают испытывать не только руководители, но и миллионы граждан. Это связано с децентрализацией (повышением степени свободы индивидуумов, социальных групп и регионов) современного общества, когда важнейшие решения о своем поведении индивидуумы и организации принимают самостоятельно, независимо от центральной власти.

Информация становится не просто сообщением, имеющим конкретное содержание, а экономической категорией. Она получает рыночную оценку и перестает быть бесплатным товаром. На ее основе функционирует и труд, и капитал. Возникает информационный рынок, где информация продается и покупается, а операции с информацией приносят прибыли и убытки. Расширяются инвестиции в информацию с целью получения новой информации, создания различного рода инноваций для извлечения дополнительной прибыли, а также для воздействия на поведение людей.

Сегодня знаменитое выражение Фрэнсиса Бэкона «знание – сила», как никогда прежде, приобретает конкретный смысл. Информация становится в современном обществе важнейшим фактором экономического роста.

3.4.2. Закономерности управления различными системами

Объектами управления на производстве являются:

• персонал организации, т. е. управленцы, служащие, специалисты, рабочие;

• производство – технологические процессы, техническая подготовка, контроль качества продукции, производственные мощности и др.;

• финансы – движение денежных потоков, бухгалтерские операции, инвестиции и др.;

• рынок – конкуренты, выпускающие аналогичную продукцию, покупательский спрос и предложения, исследование рынков сбыта, ценовая политика, реклама и т. д.;

• материальные ресурсы, а именно их продвижение от закупки у поставщиков, движения в технологическом процессе вплоть до выхода и сбыта готовой продукции или услуги;

• качество продукции, а именно система качества, используемая в данной организации;

• проекты, внедряемые на этапе создания новых объектов и реструктуризации существующих;

• внешнеэкономическая деятельность организации в рамках реализации продукции и деловых контактов;

• экология и мероприятия, связанные с ее улучшением, и др. Каждый из перечисленных объектов порождает специфический менеджмент, а именно: кадровый, производственный, финансовый, экологический и др.

Управление объектами осуществляется руководителем предприятия и менеджерами различного уровня, которым делегированы соответствующие полномочия и которые на практике реализуют эти полномочия с помощью соответствующих методов управления.

• персонал организации, т. е. управленцы, служащие, специалисты, рабочие;

• производство – технологические процессы, техническая подготовка, контроль качества продукции, производственные мощности и др.;

• финансы – движение денежных потоков, бухгалтерские операции, инвестиции и др.;

• рынок – конкуренты, выпускающие аналогичную продукцию, покупательский спрос и предложения, исследование рынков сбыта, ценовая политика, реклама и т. д.;

• материальные ресурсы, а именно их продвижение от закупки у поставщиков, движения в технологическом процессе вплоть до выхода и сбыта готовой продукции или услуги;

• качество продукции, а именно система качества, используемая в данной организации;

• проекты, внедряемые на этапе создания новых объектов и реструктуризации существующих;

• внешнеэкономическая деятельность организации в рамках реализации продукции и деловых контактов;

• экология и мероприятия, связанные с ее улучшением, и др. Каждый из перечисленных объектов порождает специфический менеджмент, а именно: кадровый, производственный, финансовый, экологический и др.

Управление объектами осуществляется руководителем предприятия и менеджерами различного уровня, которым делегированы соответствующие полномочия и которые на практике реализуют эти полномочия с помощью соответствующих методов управления.

3.5. Принципы управления

Принципы управления – это основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению своих управленческих функций. Они находят отражение в объективных закономерностях практики управления и определяют требования к конкретной системе, структуре и организации управления. Ведущий принцип – сочетание централизации и децентрализации управления, из которого вытекают следующие принципы:

• принцип единоначалия и коллегиальности в управлении, который означает, что каждый работник отвечает за свой участок работы и за принятие на своем уровне решения. Всю полноту ответственности несет одно лицо – директор, который привлекает к выработке управленческих решений руководителей разного уровня и конкретных исполнителей. Этим достигается большая объективность и обоснованность принимаемых решений;

• принцип научной обоснованности, означающий, что управление должно осуществляться на научной основе;

• принцип плановости, означающий, что деятельность организации должна планироваться;

• принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, при котором каждый работник несет ответственность только в рамках установленных ему полномочий;

• принцип демократизации управления исходит из того, что на современном уровне исполнители обладают высоким профессионализмом, образованием, квалификацией и культурой. Привлечение персонала к управлению усиливает рассматриваемый принцип.

Следует полагать, что обозначенные принципы не есть некая догма, поскольку экономическая жизнь общества не стоит на месте, следовательно, претерпевает изменения.

Современные принципы управления обращают все большее внимание на социальный аспект управления, а именно на человека, и формулируются следующим образом:

• развитие инноваций и инновационная предприимчивость;

• гуманизация процессов труда;

• ориентация менеджмента на конечные результаты;

• самоконтроль процессов деятельности организации;

• качество работы и созданного продукта;

• эффективность менеджмента;

• человек является не только средством достижения цели, но и целью менеджмента.

• принцип единоначалия и коллегиальности в управлении, который означает, что каждый работник отвечает за свой участок работы и за принятие на своем уровне решения. Всю полноту ответственности несет одно лицо – директор, который привлекает к выработке управленческих решений руководителей разного уровня и конкретных исполнителей. Этим достигается большая объективность и обоснованность принимаемых решений;

• принцип научной обоснованности, означающий, что управление должно осуществляться на научной основе;

• принцип плановости, означающий, что деятельность организации должна планироваться;

• принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, при котором каждый работник несет ответственность только в рамках установленных ему полномочий;

• принцип демократизации управления исходит из того, что на современном уровне исполнители обладают высоким профессионализмом, образованием, квалификацией и культурой. Привлечение персонала к управлению усиливает рассматриваемый принцип.

Следует полагать, что обозначенные принципы не есть некая догма, поскольку экономическая жизнь общества не стоит на месте, следовательно, претерпевает изменения.

Современные принципы управления обращают все большее внимание на социальный аспект управления, а именно на человека, и формулируются следующим образом:

• развитие инноваций и инновационная предприимчивость;

• гуманизация процессов труда;

• ориентация менеджмента на конечные результаты;

• самоконтроль процессов деятельности организации;

• качество работы и созданного продукта;

• эффективность менеджмента;

• человек является не только средством достижения цели, но и целью менеджмента.

3.6. Методы управления

Проблема методов управления всегда была актуальной. Переход нашей страны к рыночной модели экономики перевернул многое в этом вопросе.

Методы управления – это совокупность способов и средств воздействия управляющего субъекта на объект управления для достижения определенных целей. Через методы управления реализуется основное содержание управленческой деятельности. Методы призваны развивать инициативу работников и их заинтересованность в достижении цели своей организации.

В зависимости от способа воздействия на управляемую систему среди этих методов выделяются административно-распорядительные, экономические и социально-психологические.

Что нужно сделать, чтобы человек стал эффективно работать? Проблема эта стара как мир и в основе своей довольна проста: побудить человека к труду можно либо силой, либо вызвав в нем интерес к работе.

С развитием цивилизации методы управления, связанные с применением силы, построенные на страхе перед наказанием, все больше уступали место методам, основанным на внутренних побудительных мотивах деятельности, на заинтересованности работающего. Можно силой заставить работать, но обязать работать по приказу эффективно, «на мировом уровне», невозможно, потому что это требует не только исполнительности, но и инициативы, постоянного совершенствования производства, а главное – внутренних побудительных мотивов. Командно-нажимное, чисто административное управление показало свою низкую эффективность. Именно этим объясняется переход от административных к экономическим, рыночным методам управления. Тем не менее до начала перестройки командные методы безраздельно господствовали в нашей экономике, и понадобилось пройти горькие уроки периода «культа личности» и застоя, чтобы оценить их несостоятельность и бесперспективность.

С общетеоретических позиций проявляется действие методов любой деятельности – убеждения и принуждения. С помощью средств убеждения прежде всего стимулируется должное поведение участников управленческих отношений путем проведения воспитательных, разъяснительных, рекомендательных, поощрительных мер в основном морального воздействия. Принуждение рассматривается как вспомогательный метод, используемый в случае нерезультативности убеждения. Оно выражается в применении административной или дисциплинарной ответственности. Из множества классификаций, как правило, выделяются методы двух групп: административные и экономические. Но сегодня на первый план выходят экономические, социально-психологические, воспитательные методы управления. Что касается методов административных, то они становятся вспомогательными, занимают второстепенное место.

Административно-распорядительные методы – это система воздействия на организационные отношения для достижения целей. Они базируются на обязательном подчинении нижестоящих руководителей вышестоящим, на дисциплинарной ответственности, на принципе единоначалия. В основе этого метода лежит безвозмездное отношение субъекта и объекта управления, прямое воздействие на волю исполнителей путем управленческих команд, обязательных для нижестоящих органов. Одна и та же работа может выполняться в различных организационных условиях: жестокого регламентирования, гибкого реагирования, постановки общих задач, допустимых границ деятельности. Выбираются самые эффективные (по какому-то условию) или оптимальные. Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации и т. п. Эти методы воздействия отличает характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт подлежит обязательному исполнению.

Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления.

На практике административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, выдаваемых конкретным исполнителям, обладающим минимальной самостоятельностью при выполнении порученной работы. Эти методы могут сопровождаться поощрениями и санкциями, в том числе и экономического характера, однако главный недостаток административных методов управления состоит в том, что они поощряют исполнительность, а не инициативу.

Экономические методы подразумевают совокупность способов воздействия путем создания экономических условий, побуждающих работников действовать в нужном направлении и добиваться решения поставленных задач.

Экономическое управление отличается тем, что работающий приобретает глубокий, собственный интерес к конечному результату своего труда. Вот этой силы интереса, его крепкой привязки к итогу работы административная система не знала. Как бы человек ни старался, максимум, что ему можно было заплатить, – скромную премию. Заработать существенно выше положенного было невозможно ни при каких трудовых усилиях. Отсюда уравниловка, всем знакомое отсутствие заинтересованности в хорошей, напряженной работе. Реформа возвращает первоначальный смысл основному принципу социализма «каждому – по труду»: за лучшую и большую работу – большая плата. Сколько заработал – столько получай. Меняется и подход к оценке результатов работы. Теперь ценится не просто выполнение плана, спущенного сверху, а получение предприятием – всеми работающими – полезного и нужного людям конкретного конечного результата: хороших продуктов, одежды, зданий и машин. Таким образом, стимулируется не сам факт труда, а его конечный результат.

Для того чтобы начали действовать экономические методы, нужно, во-первых, знать, при каких условиях человек станет плодотворно работать, и, во-вторых, создать эти условия. Управление может дать необходимые результаты лишь в том случае, если опирается на знание мотивов и закономерностей поведения в процессе трудовой деятельности коллективов трудящихся и каждого работника в отдельности. Таким образом, вознаграждение при выполнении задания является не заслуженным, а заработанным, например за счет экономии и дополнительной прибыли. Поскольку размер выплат напрямую зависит от достигнутого результата, работник непосредственно экономически заинтересован в его улучшении.

Для того чтобы наиболее полно реализовать возможности людей в процессе общественного труда, учесть и использовать индивидуальные способности психики работающих, применяются так называемые социально-психологические методы управления.

Социально-психологические методы управления тесно примыкают к воспитательным методам управления, направленным на формирование у работников и коллектива качеств, способствующих достижению целей управления. Активное воздействие на сознание участников производства, регулирование характера взаимоотношений между членами коллектива, систематическая учеба кадров и повышение их квалификации – важные стороны положительного воздействия на повышения результатов производства.

Социально-психологические методы – это совокупность специфических способов воздействия на личностные отношения и связи, возникающие в трудовых коллективах, а также на социальные процессы, протекающие в них. Эти методы направлены как на группу сотрудников, так и на отдельные личности. Они основаны на использовании моральных стимулов к труду, воздействуют на личность с помощью психологических приемов в целях превращения административного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека.

Цель этих методов – формирование в коллективе положительного социально-психологического климата, благодаря чему в значительной мере будут решаться воспитательные, административные и экономические задачи. То есть поставленные перед коллективом цели могут быть достигнуты с помощью одного из важнейших критериев эффективности и качества работы – человеческого фактора. Умение учитывать это обстоятельство позволит целенаправленно воздействовать на коллектив, создавать благоприятные условия для труда и в конечном счете формировать коллектив с едиными целями и задачами.

К этой группе методов тесно примыкают воспитательные методы управления, направленные на формирование у работников и коллектива качеств, способствующих достижению целей управления. Необходимость использования социально-психологических методов в управлении очевидна, так как они позволяют своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, видеть перспективы изменения конкретной ситуации, принимать оптимальное решение.

Административно-правовые методы являются способами осуществления управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, дисциплине и системе административно-правовых взысканий. Различают пять основных способов административно-правового воздействия: организационное и распорядительное воздействие, регламентирование, нормирование и инструктирование.

Организационное воздействие основано на действии утвержденных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала. К ним относятся: устав организации, организационная структура и штатное расписание, положения о подразделениях, коллективный договор, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. Эти документы могут быть оформлены в виде стандартов предприятия и вводятся в действие обязательно приказом руководителя организации. Практическая реализация организационного воздействия во многом определяется уровнем деловой культуры организации, желанием сотрудников работать по правилам, предписанным администрацией.

Распорядительное воздействие направлено на достижение поставленных целей управления, соблюдение требований внутренних нормативных документов и поддержание заданных параметров системы управления путем прямого административного регулирования. К числу распорядительных воздействий относят: приказы, распоряжения, указания, инструкции, нормирование труда, координацию работ и контроль исполнения. Приказ является наиболее категоричной формой распорядительного воздействия и обязывает подчиненных точно исполнять принятые решения в установленные сроки. Неисполнение приказа влечет за собой соответствующие санкции со стороны руководства. Приказы издаются от имени руководителя организации.

Распоряжение в отличие от приказа не охватывает все функции организации, обязательно для исполнения в пределах конкретной функции управления и структурного подразделения. Распоряжения издаются обычно от имени заместителей руководителя организации по направлениям. Указания и инструкции являются локальным видом распорядительного воздействия, ставят целью оперативное регулирование управленческим процессом и направлены на ограниченное число сотрудников. Инструктаж и координация работ рассматриваются как методы руководства, основанные на формировании у подчиненных правил выполнения трудовых операций.

Методы управления – это совокупность способов и средств воздействия управляющего субъекта на объект управления для достижения определенных целей. Через методы управления реализуется основное содержание управленческой деятельности. Методы призваны развивать инициативу работников и их заинтересованность в достижении цели своей организации.

В зависимости от способа воздействия на управляемую систему среди этих методов выделяются административно-распорядительные, экономические и социально-психологические.

Что нужно сделать, чтобы человек стал эффективно работать? Проблема эта стара как мир и в основе своей довольна проста: побудить человека к труду можно либо силой, либо вызвав в нем интерес к работе.

С развитием цивилизации методы управления, связанные с применением силы, построенные на страхе перед наказанием, все больше уступали место методам, основанным на внутренних побудительных мотивах деятельности, на заинтересованности работающего. Можно силой заставить работать, но обязать работать по приказу эффективно, «на мировом уровне», невозможно, потому что это требует не только исполнительности, но и инициативы, постоянного совершенствования производства, а главное – внутренних побудительных мотивов. Командно-нажимное, чисто административное управление показало свою низкую эффективность. Именно этим объясняется переход от административных к экономическим, рыночным методам управления. Тем не менее до начала перестройки командные методы безраздельно господствовали в нашей экономике, и понадобилось пройти горькие уроки периода «культа личности» и застоя, чтобы оценить их несостоятельность и бесперспективность.

С общетеоретических позиций проявляется действие методов любой деятельности – убеждения и принуждения. С помощью средств убеждения прежде всего стимулируется должное поведение участников управленческих отношений путем проведения воспитательных, разъяснительных, рекомендательных, поощрительных мер в основном морального воздействия. Принуждение рассматривается как вспомогательный метод, используемый в случае нерезультативности убеждения. Оно выражается в применении административной или дисциплинарной ответственности. Из множества классификаций, как правило, выделяются методы двух групп: административные и экономические. Но сегодня на первый план выходят экономические, социально-психологические, воспитательные методы управления. Что касается методов административных, то они становятся вспомогательными, занимают второстепенное место.

Административно-распорядительные методы – это система воздействия на организационные отношения для достижения целей. Они базируются на обязательном подчинении нижестоящих руководителей вышестоящим, на дисциплинарной ответственности, на принципе единоначалия. В основе этого метода лежит безвозмездное отношение субъекта и объекта управления, прямое воздействие на волю исполнителей путем управленческих команд, обязательных для нижестоящих органов. Одна и та же работа может выполняться в различных организационных условиях: жестокого регламентирования, гибкого реагирования, постановки общих задач, допустимых границ деятельности. Выбираются самые эффективные (по какому-то условию) или оптимальные. Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации и т. п. Эти методы воздействия отличает характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт подлежит обязательному исполнению.

Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления.

На практике административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, выдаваемых конкретным исполнителям, обладающим минимальной самостоятельностью при выполнении порученной работы. Эти методы могут сопровождаться поощрениями и санкциями, в том числе и экономического характера, однако главный недостаток административных методов управления состоит в том, что они поощряют исполнительность, а не инициативу.

Экономические методы подразумевают совокупность способов воздействия путем создания экономических условий, побуждающих работников действовать в нужном направлении и добиваться решения поставленных задач.

Экономическое управление отличается тем, что работающий приобретает глубокий, собственный интерес к конечному результату своего труда. Вот этой силы интереса, его крепкой привязки к итогу работы административная система не знала. Как бы человек ни старался, максимум, что ему можно было заплатить, – скромную премию. Заработать существенно выше положенного было невозможно ни при каких трудовых усилиях. Отсюда уравниловка, всем знакомое отсутствие заинтересованности в хорошей, напряженной работе. Реформа возвращает первоначальный смысл основному принципу социализма «каждому – по труду»: за лучшую и большую работу – большая плата. Сколько заработал – столько получай. Меняется и подход к оценке результатов работы. Теперь ценится не просто выполнение плана, спущенного сверху, а получение предприятием – всеми работающими – полезного и нужного людям конкретного конечного результата: хороших продуктов, одежды, зданий и машин. Таким образом, стимулируется не сам факт труда, а его конечный результат.

Для того чтобы начали действовать экономические методы, нужно, во-первых, знать, при каких условиях человек станет плодотворно работать, и, во-вторых, создать эти условия. Управление может дать необходимые результаты лишь в том случае, если опирается на знание мотивов и закономерностей поведения в процессе трудовой деятельности коллективов трудящихся и каждого работника в отдельности. Таким образом, вознаграждение при выполнении задания является не заслуженным, а заработанным, например за счет экономии и дополнительной прибыли. Поскольку размер выплат напрямую зависит от достигнутого результата, работник непосредственно экономически заинтересован в его улучшении.

Для того чтобы наиболее полно реализовать возможности людей в процессе общественного труда, учесть и использовать индивидуальные способности психики работающих, применяются так называемые социально-психологические методы управления.

Социально-психологические методы управления тесно примыкают к воспитательным методам управления, направленным на формирование у работников и коллектива качеств, способствующих достижению целей управления. Активное воздействие на сознание участников производства, регулирование характера взаимоотношений между членами коллектива, систематическая учеба кадров и повышение их квалификации – важные стороны положительного воздействия на повышения результатов производства.

Социально-психологические методы – это совокупность специфических способов воздействия на личностные отношения и связи, возникающие в трудовых коллективах, а также на социальные процессы, протекающие в них. Эти методы направлены как на группу сотрудников, так и на отдельные личности. Они основаны на использовании моральных стимулов к труду, воздействуют на личность с помощью психологических приемов в целях превращения административного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека.

Цель этих методов – формирование в коллективе положительного социально-психологического климата, благодаря чему в значительной мере будут решаться воспитательные, административные и экономические задачи. То есть поставленные перед коллективом цели могут быть достигнуты с помощью одного из важнейших критериев эффективности и качества работы – человеческого фактора. Умение учитывать это обстоятельство позволит целенаправленно воздействовать на коллектив, создавать благоприятные условия для труда и в конечном счете формировать коллектив с едиными целями и задачами.

К этой группе методов тесно примыкают воспитательные методы управления, направленные на формирование у работников и коллектива качеств, способствующих достижению целей управления. Необходимость использования социально-психологических методов в управлении очевидна, так как они позволяют своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, видеть перспективы изменения конкретной ситуации, принимать оптимальное решение.

Кнопки управления

Для того чтобы реализовать какой-либо из этих методов, используют так называемые кнопки управления или, иначе, способы воздействия данных методов на управление.Административно-правовые методы являются способами осуществления управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, дисциплине и системе административно-правовых взысканий. Различают пять основных способов административно-правового воздействия: организационное и распорядительное воздействие, регламентирование, нормирование и инструктирование.

Организационное воздействие основано на действии утвержденных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала. К ним относятся: устав организации, организационная структура и штатное расписание, положения о подразделениях, коллективный договор, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. Эти документы могут быть оформлены в виде стандартов предприятия и вводятся в действие обязательно приказом руководителя организации. Практическая реализация организационного воздействия во многом определяется уровнем деловой культуры организации, желанием сотрудников работать по правилам, предписанным администрацией.

Распорядительное воздействие направлено на достижение поставленных целей управления, соблюдение требований внутренних нормативных документов и поддержание заданных параметров системы управления путем прямого административного регулирования. К числу распорядительных воздействий относят: приказы, распоряжения, указания, инструкции, нормирование труда, координацию работ и контроль исполнения. Приказ является наиболее категоричной формой распорядительного воздействия и обязывает подчиненных точно исполнять принятые решения в установленные сроки. Неисполнение приказа влечет за собой соответствующие санкции со стороны руководства. Приказы издаются от имени руководителя организации.

Распоряжение в отличие от приказа не охватывает все функции организации, обязательно для исполнения в пределах конкретной функции управления и структурного подразделения. Распоряжения издаются обычно от имени заместителей руководителя организации по направлениям. Указания и инструкции являются локальным видом распорядительного воздействия, ставят целью оперативное регулирование управленческим процессом и направлены на ограниченное число сотрудников. Инструктаж и координация работ рассматриваются как методы руководства, основанные на формировании у подчиненных правил выполнения трудовых операций.