До юбилея города оставалось совсем мало времени, но ремонтники по-прежнему не спешили придти сюда. Они придут лишь в 2004-м году…

А ведь этот дом был когда-то одним из оазисов петербургской культуры. И при жизни А. П. Брюллова, и уже после того, как дом перешел во владение замечательного архитектора, автора проектов множества жилых и общественных петербургских зданий Павла Юльевича Сюзора. Он был женат на одной из дочерей Александра Павловича — Софье, и после смерти Брюллова поселился здесь, на Кадетской.

Сюзор был основателем и многие годы неизменным председателем созданного в 1903 году общества архитекторов-художников. В доме этом бывали многие известные петербургские зодчие, графики и живописцы того времени.

При обществе была создана «особая комиссия с целью выявления, изучения и защиты памятников старого Петербурга», так сказать, предтеча известного всем нам сегодня ГИОПа. И вот по инициативе этой комиссии осенью 1907 года был основан Музей Старого Петербурга. Мало кто знает, но был такой музей в нашем городе. И располагался он в доме №21 по Кадетской линии.

Это один из самых старых, самый изящный и, пожалуй, самый знаменитый жилой дом на Съездовской и Первой линиях. Им владели в разное время прекрасные российские зодчие Александр Брюллов и Павел Сюзор. Здесь, по адресу Кадетская, 21 в 1907 году был открыт Музей Старого Петербурга, предшественник нынешнего огромного музея Истории Санкт-Петербурга. (Вид на дом Брюллова. Фотограф А.А. Клейман.)

Первоначально музей занимал один из кабинетов Академии Художеств, но площади для экспозиции там явно не хватало и руководители музея обратились к Павлу Юльевичу с просьбой временно разместить музей у себя. «Временная прописка» превратилась в постоянную на долгие десять лет. Музей размещался в самом прекрасном помещении дома — Помпейском зале — и нескольких соседних с ним комнатах.

Он насчитывал около трех тысяч единиц хранения, среди которых были картины и фотографии по истории города, архитектурные макеты, лепные и металлические детали украшения фасадов; а главное — уникальные подлинники чертежей Растрелли, Кваренги, Камерона, Воронихина, авторские рисунки, наброски, акварели других замечательных архитекторов.

Музей открывался для посетителей два раза в неделю и просуществовал здесь до лета 1917 года, когда его экспонаты стали перевозить в более удобные помещения в Зимнем дворце. В дальнейшем Музей Старого Петербурга многократно менял адреса; его экспонаты положили начало музею Истории Санкт-Петербурга.

А вот с колыбелью «Старого Петербурга», домом №21 по Кадетской, еще в 1919 году произошла печальная история. Он был реквизирован и передан новой властью под коммунальные квартиры. Тогда же, потрясенный всем случившимся, умер и Павел Юльевич Сюзор.

Авторы книги «Дом архитектора Брюллова» в поисках сходных с ним по архитектуре домов обращаются к зданию, находящемуся в самом конце Первой линии у Тучкова моста — больнице Святой Марии Магдалины. Это монументальное строение конца XVIII века, действительно, имеет портик из шести пилястр и венчающий его треугольный фронтон. Но еще большим сходством с домом Брюллова обладает старинный дом №12 по Первой линии, принадлежавший знаменитому картографу Петербурга Федору Шуберту. В отличие от больницы Святой Марии Магдалины он соразмерен дому Брюллова — имеет также семь окон по фасаду, треугольный фронтон и единственный на фасаде балкон, правда, на уровне третьего этажа, а не второго, как у Брюллова. Портика он не имеет, но зато украшен, как и дом на Кадетской, скульптурными фризами.

М.Г. Козырева, например, считает, что эти дома вообще родственны между собой, как были родственниками и их владельцы. Действительно, и об этом Козырева пишет в своем очерке «История дома Шуберта» (журнал «Петербургская недвижимость», № 41), Федор Шуберт и Александр Брюллов были женаты на родных сестрах — дочерях придворного банкира Александра фон Раля. При этом — я цитирую Козыреву — «Брюллова с Шубертом связывали не только родственные отношения. Шуберт был одним из пяти учредителей „Общества поощрения художеств“ и его секретарем почетным членом Академии художеств и членом комиссии по созданию Пулковской обсерватории, которую строил Брюллов, и т д Художник не раз рисовал членов семьи Шуберта, перестраивал его дачу в Павловске, и можно предполагать, что главная перестройка дома Шуберта, полностью изменившая его внешний вид и одевшая его в „классический наряд“, была сделана по проекту А. П. Брюллова (уж очень похожи друг на друга дома обоих)».

Дом №12 по Первой линии знаменит тем, что в нем с 1830 по 1860 годы жил знаменитый геодезист и картограф Ф.Ф. Шуберт — создатель одного из самых подробных планов Петербурга XIX века. 2002 г.

Сама история дома Шуберта — это отдельный рассказ. В нем должны присутствовать: первый владелец дома генерал-аншеф Леонтьев, сын и внук Леонтьева — генералы, участники Семилетней войны, мастер «Печения французских хлебов» Шафф, купчиха Глухова, надворная советница Кузнецова, полковничиха Басова и, наконец, сам Федор Шуберт, основатель научной картографии в России, автор плана «Столичного города С.-Петербурга». Кроме того, героями этого рассказа станут сыновья и дочери Шуберта, его внучки от старшей дочери — известная участница Парижской Коммуны Анна Жаклар (которой, кстати, в этом же доме предлагал руку и сердце Федор Михайлович Достоевский) и первая женщина-математик Софья Ковалевская, а также один из последних владельцев дома небезызвестный архитектор Борис Константинович Веселовский, женатый на дочери архитектора Бруни, жившего здесь же, на Первой, в доме №4. Когда-нибудь, уверен, эта история в самом подробном виде увидит свет из-под пера М.Г.Козыревой. Дом №12 по Первой и его обитатели достойны особой книги.

Из истории этого дома в начале Первой линии известно, что он принадлежал когда-то соратнику Петра I, секретарю тайного кабинета А. В. Макарову. Здесь жили впоследствии первый русский профессиональный актер Фёдор Волков и известный мореплаватель вице-адмирал П. И. Рикорд, а в начале 1890-х в нем снимала помещение живописная мастерская Грейфенберга. Спустя 20 лет, как свидетельствует фотография, здесь уже «царствовал» некто И. Ф. Шарф, преемник Франца Урлауба, специалиста по части насосов, пожарных труб и технических котлов. (Первая линия, дом №2. 1910-е гг. Фотограф К. Булла).

…Итак, миновав на Кадетской дом Брюллова и соседний с ним, похожий на худющего, но очень аккуратно одетого господина, дом №23, где жил российский портретист Дмитрий Левицкий, и который напрочь переделал уже в XX веке архитектор Леонид Фуфаевский, мы выйдем на угол Среднего проспекта к домам №25 и №27.

В 25-м — об этом помнят все старые василеостровцы — была когда-то керосиновая лавка. Она работала еще в конце 40-х годов, пока, побежденные газовыми плитами, не смолкли примусы в наших кухнях. Я помню, как приходил сюда до войны с бабушкой и подолгу, пока шла очередь, смотрел, как плещется в цинковом бассейне прозрачная жидкость, издающая резкий, но почему-то казавшийся мне приятным, запах. А многие годы спустя я с удивлением прочту у Мандельштама столь понятное мне признание: «сладко пахнет белый керосин…»

Дом №40 по Первой линии, где прошли детство и юность автора этой книги. Только тогда львиная маска над парадной была черная…2002 г.

В доме №27, где в начале века был известный на Васильевском ресторан «Лондон», уже ближе к Первой мировой обосновавшийся по нечетной стороне Среднего на углу Восьмой линии, жил друг моей юности Владлен Кузьмин. Он, как я помню, вызывал у меня глубокую зависть своими, по тем временам казавшимися мне необъятными архитектурными познаниями, способностью различать ордера и стили, толковать о всех этих «сандриках», «аттиках», «пилястрах» и «курдонерах»…

Поражал и двор, с которого надо было попадать в его квартиру. Здесь был и удивительные, чем-то напоминающие Одессу, каменные трехъярусные галереи. Они исчезли после капремонта, уже в 60-е годы.

Следующая наша остановка — церковь Святой Мученицы Екатерины на Кадетской линии, одна из доминант Васильевского.

Сооруженная по проекту А.А. Михайлова 2-го, внешне, за счет своего огромного купола и могучей, трехъярусной колокольни, она кажется несколько тяжеловатой. Но внутри церковь была удивительно светлой и просторной. Была… При Советах, в 30-е годы, храм, так сказать, «реконструировали». Дарующее торжественный настрой пространство, перекрытиями разделили на три этажа, и словно в мясной лавке, расчленили его вертикальными перегородками на ломти «помещений».

В изуродованном храме разместились производственные мастерские, по слухам, имевшие дело с ртутью. Острословы из числа безбожников стали называть храм «Церковью с пионером», имея в виду как бы поднятую в салюте руку ангела на вершине купола.

Я уже говорил, что родился в бывшей квартире священника храма Святой Екатерины, в комнате с высоченными потолками, которая служила когда-то домовой церковью.

Это дом №40 по Первой линии. Он же, выходящий задним флигелем на Соловьёвский, — дом № 41. Начиная с середины XVIII века, дом этот, так или иначе, был связан с церковью. Один из двух участков, на которых стоит нынешнее здание, когда-то принадлежал Устюжинскому архиерею. А уже на исходе века XIX дом был куплен церковью Святой Екатерины. Свой, выполненный в классическом стиле фасад, смотрящий на Первую, он получил в 1830-м, когда перестаивался архитектором П.И. Габерцетелем; тогда же был возведён третий этаж и появились дворовые флигели.

По-видимому, храм на Кадетской линии купил этот дом для своих служителей— благо, не надо далеко ходить к заутреней. Однако он использовался церковью Святой Екатерины и как доходный. В начале XX века здесь снимали квартиры художники Зинаида Серебрякова и Николай Радлов, а уже в советское время — известный маринист Н.Е. Бубликов.

Естественно, обо всём этом я узнал уже в свои зрелые годы, когда вплотную заинтересовался историей острова. Однако наивное любопытство к облику дома, в котором я жил, проявилось ещё в раннем детстве. Мне было, наверное, лет пять, когда я обратил внимание на львиную маску, украшающую вход в дом со стороны Первой линии. «Зачем здесь лев?» — пристал я к отцу. «Чтобы охранять нас…» — последовал ответ. «От кого?», «От всего, сынок, от всего на свете». Я, конечно же, не понял отца или, точнее, понял его по-своему. С той поры лев стал постоянным героем моих детских рисунков. Он стоял с винтовкой в красноармейском шлеме; он выглядывал из кабины «ястребка»; он спускался на льдину к полярникам с айболитским саквояжем и вязанкой дров; он тушилогонь из длиннющей, похожей на черную змею, пожарной кишки… «Львиадой» называл отец эту бесконечную серию моих рисунков и сам порой подбрасывал мне для нее тот или иной сюжетик…

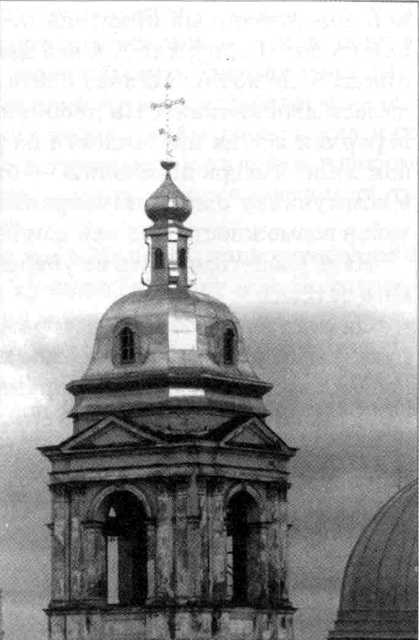

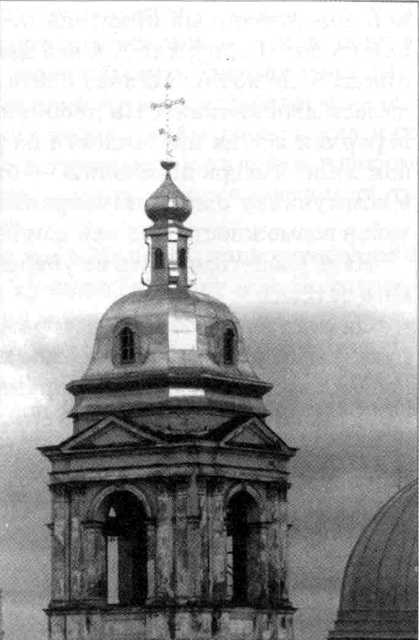

Колокольня церкви Святой Мученицы Екатерины. 2002 г.

Колокольня церкви Святой Мученицы Екатерины. 2002 г.

Я вспоминал о своем доме на Первой в 1942-м в жутких бараках омского детприемника и по привычке мысленно обращался ко льву. Я просил его сохранить этот дом от бомб и снарядов, не дать погибнуть моей маме и помочь мне поскорее вернуться в Ленинград…

Зимой 44-го, почти сразу же после снятия блокады, меня отыскали и привезли в Питер командированные по срочному делу в Сибирь мамины знакомые с Балтийского завода. И я вновь увидел на фасаде своего дома загадочно-грозную львиную маску.

Лев сберег дом от разрушения, но не полностью: его дворовый флигель, выходящий на Соловьёвский, от попадания бомбы превратился в руины. Сохранились лишь стены и кое-где свисающие вниз, державшиеся на честном слове, дощатые перекрытия.

Перекрытия эти и стали лакомым объектом нашей с Малявой «дровяной охоты»… Но «прежде всего» о самом Маляве. Это был мой ещё довоенный приятель по двору. Он и встретил меня, как приятеля: «Вернулся? А я всё думал, где же ты? Может, умер от голода?». До войны Малява обитал в подвальном этаже, где находилась дворницкая. Сын дворника, он, однако, в нашей дворовой иерархии всегда претендовал на роль принца и полководца в одном лице. Теперь Малявины — отсюда и «Малява» — переехали в коммуналку одного из сохранившихся флигелей — благо была такая возможность, так как дом наполовину пустовал.

Надо сказать, что лев не уберег от утрат и приятеля моего раннего детства.

Он стал жертвой войны и зримым напоминанием о ней. Правая рука его отсутствовала по самое плечо, а череп от затылка до висков был иссечен короткими шрамами. За годы блокады Малява — я буду по привычке называть его так, хотя настоящее имя его было Владимир — научился жить, чтобы наперекор всему выжить: он ел все то, что казалось ему съедобным, и брал, особо не задумываясь о последствиях, все, что плохо лежало… В школу он не ходил; мечтал поступить, когда подойдет возраст, в какую-нибудь «ремеслуху», где можно будет обходиться одной рукой. Впрочем, своей левой Малява орудовал весьма ловко. И шнурки завязывал, и цигарку крутил, а, главное, отвешивал тяжелые оплеухи нашим обидчикам. Их было много в соседних дворах, в то время, как наш двор после войны оказался весьма беден на мальчишек 10-12 лет.

Малява был на год старше меня и, видимо, потому взял на себя обязанности моего защитника и… учителя. А учил он меня многому. Уж не знаю, хорошему ли, плохому… Учил торговать и меняться с выгодой для себя, учил бесстрашно «брать на голос» физически более сильного противника, а в неравной драке, когда дело становилось плохо стараться «заехать» врагу ногой по причинному месту. Учил тому, что давно уже умели делать тысячи ленинградских мальчишек — устраивать всевозможные игрища с применением капсюлей и патронов.

Потом, несколько десятилетий спустя, когда мне приходилось бывать в доме моего детства, глаза всякий раз невольно искали и находили на лестничном потолке следы впившихся пуль. Это были наши с Малявой пули, выпущенные в 44-м из винтовочных патронов. Мы снабжали их бумажными стабилизаторами, хлебным мякишем прикрепляли к капсюлю гвоздик и отправляли с третьего этажа вниз, на гранитную плиту. Рисковая это была игра. Но были у нас дела и куда, как рисковее. Во дворе дома №40, где давно уже стоят высокие деревья, сразу после войны — как, впрочем, и до войны — теснились друг к другу кладки неколотых, а чаще и непиленых, дров. Дрова эти в основном были осиновые: тяжелые, сырые, привезенные для жильцов дома грузовым трамваем, — огромные «швырки» для гигантских топок. Чтобы добыть для них нормальные поленья, приходилось трудиться и пилой, и топором действительно в поте лица своего, а потом подолгу растапливать осину в печи с помощью керосина.

Сухие дровишки на растопку мы с Малявой подворовывали в соседних дворах или с баржи на Тучковой набережной. Но однажды мой друг-приятель предложил мне начать извлечение досок из развалин бывшего флигеля. Об этом и сейчас страшно вспоминать… Забравшись со стороны чердака на самый верх стены, мы бегали по ее подставленной небу узенькой кирпичной полоске, стараясь при этом, как настоятельно учил Малява, не останавливаться и не смотреть вниз. Остановка случалась лишь там, где по привалившейся к стене доске надо было спускаться вниз, в груду развалин второго этажа, чтобы выковыривать там всё, что способно гореть. Добычу свою через глазницы окон мы сбрасывали во двор или переулок, а затем по той же доске вновь поднимались на стену, чтобы продолжить поиски топлива.

Потом, когда завалы досок иссякли, а дух добытчика продолжал требовать новых подвигов, мы принялись за разборку выложенного короткими деревянными плахами чердачного перекрытия нашего же пока ещё обитаемого флигеля… Плахи сносили в кладовку малявиной коммуналки. И там же после очередною рейса «чердак — кладовая» были с позором «застуканы» управдомом.

Крик несся по всему переулку. Плахи решили вернуть на место, а нас препроводить в милицию. Но Малява взял всю вину на себя. Он вдруг на полном серьезе возопил, что его, ребенка-инвалида Отечественной войны власти должны снабжать сухими дровами, а не теми, что не поддаются его единственной руке. И, дескать, Виктор всего лишь — тимуровец, взявшийся помочь другу, но помощи от него мало, так как на высоте у Виктора кружится голова…

И вот я узнал, что церковь вновь стала действующей. Что внутри она пока еще не обрела свой прежний вид, не залечила раны от учиненных над ней истязаний, но в маленьком зале под колокольней проводятся службы и туда можно прийти. Я был там впервые за свою жизнь в июле 1999 года и сделал то, что, наверное, должен был сделать. Я зажег свечу за упокой священника Яворского, человека, под сенью чьего жилища мне суждено было появиться на свет. Тогда же поставил я свечу и за упокой души дружка моего детства, раба Божьего Владимира.

В доме рядом с церковью Святой Екатерины двадцать с лишним лет жил и творил архитектор Иван Фомин. Он покинул этот дом в начале 30-х, когда началась «реконструкция» храма. Можно еще добавить, что здесь, в самом конце Кадетской, на выходе ее к Малой Неве в самом начале века два года жил изобретатель радио Александр Степанович Попов, и что здесь же несколько раньше квартировали архитекторы К. А. Тон и А. К. Бруни, известный, талантливейший художник П. П. Соколов и, по моей версии, в пятом этаже — один из героев романа Достоевского «Преступление и наказание», друг Родиона Раскольникова Разумихин.

Так уж получилось, что, совершая прогулку по Кадетской линии, мы так или иначе касались истории домов и на Первой линии, говорили, правда, достаточно телеграфно о тех, кто жил в них, строил и перестраивал. Но есть здесь дом, мимо которого, как и мимо дома Шуберта, нельзя пройти, не придержав шаг. Сейчас мы подойдем к нему, перейдя у церкви Святой Екатерины с Кадетской линии на Первую.

Это дом №52. Он построен на участке, последовательно принадлежавшем великому Доменико Трезини, Московскому архиерейскому подворью, Российской академии и Римско-католической духовной академии. Последним возводился здесь Христианом Мейером в 40-х годах XIX века ансамбль Римской католической духовной академии. Собственно, Мейер лишь надстроил главный корпус Российской академии, нарастил его крылья, связал пристройками главный фасад с дворовыми флигелями и сделал более сдержанным общий декор здания, созданного, как значится сегодня на памятной доске, в начале XIX века Андреем Михайловым 2-м и Василием Стасовым.

Но давайте обратимся к временам более давним, когда не существовало здесь еще здания Российской академии, а был лишь основанный в 1736 году Ботанический сад. Участок под сад Академия наук арендовала у действительного статского советника Карла фон Бреверна, который получил его в наследство от сподвижника Петра, генерал-аншефа Германа-Иоганна Бона. На Второй линии, 43, ближе к Среднему проспекту, там, где находится сегодня здание школы, стоял одноэтажный деревянный дом на каменном подвале, который и называли «Боновым домом», «домом Бреверна», а еще — «Ботаническим», так как квартировали в нем профессора ботаники.

Было это в 1730-е годы, а в 40-х поселился в «Боновом доме» и Михаила Васильевич Ломоносов, построивший в 1748 году по соседству с ним первую в России химическую лабораторию.

По соседству, но где именно? С этого вопроса и начинается одна из удивительных историй, произошедших на Первой линии. Начнем с того, что долгое время следов этой лаборатории — весьма оригинального вида сооружения в 14 метров длиной, в 10 шириной и высотой в 4,5 метра — никто не искал. Хотя, кроме того, что была она первой в России, следовало бы учесть, что творил в ней, разгадывая тайны фарфора и секреты цветных стекловидных сплавов — смальт, гений русской науки.

Биограф Ломоносова Б.Н. Мишуткин, опираясь на более ранние свидетельства, утверждал, что Ботанический сад находился при доме генерала Бона, на месте остатков сада Римско-католической духовной академии, то есть на участке дома №52 по Первой линии. Участок этот был впоследствии застроен и лаборатория, дескать, не сохранилась… Эта версия многократно повторялась, пока, уже после Великой Отечественной, в ней не усомнился историк города А. Н. Петров.

С помощью мало в то время кому известного аксонометрического плана Петербурга французского топографа и архитектора Сент-Илера, Петров доказал, что Ботанический сад Академии наук находился все-таки не на территории Римско-католической духовной академии, а на участке соседнего дома №50 по Первой линии.

План Сент-Илера, с необыкновенной дотошностью передающий все строения Петербурга, запечатлел, естественно, и «дом Бона», и Ботанический сад при нем, и дома соседей Ломоносова — среди которых, кстати, был любимец Петра и прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал — и, наконец, саму ломоносовскую лабораторию.

Что касается другого сада, который вверг в ошибку биографов Ломоносова, то он, согласно плану Сент-Илера, тоже существовал и явился продолжением расширенного в 1769 году Ботанического сада. Остатки его и могли видеть на территории Римско-католической академии в середине XIX века.

Петрову повезло. Чтобы окончательно утверждать, что постройка на плане Сент-Илера и есть лаборатория Ломоносова, нужны были планы этой лаборатории. А они — сохранились. Во-первых, существует план «Бонова двора», во-вторых, проект самого ломоносовского детища, исполненный архитектором И. Шумахером. Осталось совместить их с изображениями Сент-Илера, после чего окончательно стало ясно, где именно следует искать остатки лаборатории.

Когда археологом Виктором Коренцвитом в 1989 году во дворе дома №50 (или дома №43, но уже по Второй линии) на предполагаемом месте искомого объекта были заложены первые разведочные шурфы и они показали, что под слоем асфальта, на глубине 20 сантиметров залегают остатки каменной стены, а контуры находки полностью соответствуют историческим чертежам, можно лишь представить себе тот фурор, который сопровождал это открытие. Для петербургской археологии находка Коренцвита была чем-то вроде раскопанной Трои. Извините меня за подобное сравнение, но оно напрашивается по ассоциации с именем почетного гражданина Петербурга Генриха Шлимана, который целых десять лет в середине XIX века жил в доме №28 на все той же Первой линии.

Теперь, когда окончательно стало ясно, где именно, в какой точке располагались строения на бывшем «Боновом дворе», открылась и их печальная судьба. Оказалось, что надстроенная деревянным этажом ломоносовская лаборатория, превратившись в жилой дом, существовала еще в советское время. Деревянный этаж был разобран на дрова в блокаду, а оставшиеся без кровли стены первого этажа были взорваны лишь в 1944 году. Некоторое время кирпичная кладка еще возвышалась над поверхностью земли, но, несмотря на просьбу Петрова провести консервацию руин, сделано это не было. Здесь появились дровяные сараи, голубятня, а окончательно стерла память о прошлом асфальтированная спортивная площадка.

«Бонов дом», где жил Ломоносов, тоже дотянул до своего двухсотлетия. Затем часть его в середине 30-х была сломана, ну, а в блокаду остатки дома разделили судьбу многих старинных деревянных построек — они сгорели в буржуйках ленинградцев.

Странное, смешанное чувство печали и недоумения охватывает меня всякий раз, когда, пройдя под арку дома №50 с Первой линии, я через дворы приближаюсь к месту недавнего раскопа Коренцвита. На кирпичной стене — не то неряшливая жестяная дощечка, не то бирка: «Здесь была химическая лаборатория М.В. Ломоносова…». И это все. Вся память о том, что было, и весь итог поискам. А где-то в мире пекут для туристов хлеба по шумерским рецептам, на ваших глазах изготавливают египетский папирус, заставляют машину Гутенберга оттискивать визитки. Везде, кроме нас, так и не постигших до сих пор, как, возвеличивая собственное прошлое, можно при этом превращать в деньги человеческое тщеславие и любопытство. Она ведь должна стоять здесь, маленькая, чем-то похожая на шатер лаборатория с нехитрым очагом и воздуховодом, точная копия той, чьи чертежи сохранило для нас время. И почему бы не возродить в ней изготовление смальт по технологии самого Михаила Васильевича? И почему бы не продавать эти ломоносовские смальты как сувениры? И почему бы не предлагать богатенькому туристу изготовить его портрет из ломоносовских разноцветных мозаик?

Но что толку в этих «почему?» Из них, как принято считать на Руси, кафтана не сошьешь и сыт не будешь. Сразу же, в одночасье…

…Пора завершать нашу несколько затянувшуюся прогулку. Повторяю, что, следуя по Кадетской, я уже рассказал и о большинстве домов Первой линии. Разве что упустил дом №26, где успел пожить перед самой революцией вице-адмирал Российского флота Александр Георгиевич фон Нидермиллер. Участник Русско-японской войны, он был одним из инициаторов строительства храма Христа Спасителя («Спаса на водах») в память о моряках, погибших при Цусиме. Был Нидермиллер и членом правления АО «Русское восточно-азиатское пароходство», а, кроме того, возглавлял в евангелическом обществе один из комитетов под названием «Морской дом», который должен был проявлять заботу о прибывающих в Петербург моряках. В Уставе общества говорилось, что заботы эти состоят «в предоставлении мореходцам дешевых и здоровых помещений, … в приискании занятий на кораблях, … и ограждении мореходцев в нравственном отношении».

А ведь этот дом был когда-то одним из оазисов петербургской культуры. И при жизни А. П. Брюллова, и уже после того, как дом перешел во владение замечательного архитектора, автора проектов множества жилых и общественных петербургских зданий Павла Юльевича Сюзора. Он был женат на одной из дочерей Александра Павловича — Софье, и после смерти Брюллова поселился здесь, на Кадетской.

Сюзор был основателем и многие годы неизменным председателем созданного в 1903 году общества архитекторов-художников. В доме этом бывали многие известные петербургские зодчие, графики и живописцы того времени.

При обществе была создана «особая комиссия с целью выявления, изучения и защиты памятников старого Петербурга», так сказать, предтеча известного всем нам сегодня ГИОПа. И вот по инициативе этой комиссии осенью 1907 года был основан Музей Старого Петербурга. Мало кто знает, но был такой музей в нашем городе. И располагался он в доме №21 по Кадетской линии.

Это один из самых старых, самый изящный и, пожалуй, самый знаменитый жилой дом на Съездовской и Первой линиях. Им владели в разное время прекрасные российские зодчие Александр Брюллов и Павел Сюзор. Здесь, по адресу Кадетская, 21 в 1907 году был открыт Музей Старого Петербурга, предшественник нынешнего огромного музея Истории Санкт-Петербурга. (Вид на дом Брюллова. Фотограф А.А. Клейман.)

Первоначально музей занимал один из кабинетов Академии Художеств, но площади для экспозиции там явно не хватало и руководители музея обратились к Павлу Юльевичу с просьбой временно разместить музей у себя. «Временная прописка» превратилась в постоянную на долгие десять лет. Музей размещался в самом прекрасном помещении дома — Помпейском зале — и нескольких соседних с ним комнатах.

Он насчитывал около трех тысяч единиц хранения, среди которых были картины и фотографии по истории города, архитектурные макеты, лепные и металлические детали украшения фасадов; а главное — уникальные подлинники чертежей Растрелли, Кваренги, Камерона, Воронихина, авторские рисунки, наброски, акварели других замечательных архитекторов.

Музей открывался для посетителей два раза в неделю и просуществовал здесь до лета 1917 года, когда его экспонаты стали перевозить в более удобные помещения в Зимнем дворце. В дальнейшем Музей Старого Петербурга многократно менял адреса; его экспонаты положили начало музею Истории Санкт-Петербурга.

А вот с колыбелью «Старого Петербурга», домом №21 по Кадетской, еще в 1919 году произошла печальная история. Он был реквизирован и передан новой властью под коммунальные квартиры. Тогда же, потрясенный всем случившимся, умер и Павел Юльевич Сюзор.

Авторы книги «Дом архитектора Брюллова» в поисках сходных с ним по архитектуре домов обращаются к зданию, находящемуся в самом конце Первой линии у Тучкова моста — больнице Святой Марии Магдалины. Это монументальное строение конца XVIII века, действительно, имеет портик из шести пилястр и венчающий его треугольный фронтон. Но еще большим сходством с домом Брюллова обладает старинный дом №12 по Первой линии, принадлежавший знаменитому картографу Петербурга Федору Шуберту. В отличие от больницы Святой Марии Магдалины он соразмерен дому Брюллова — имеет также семь окон по фасаду, треугольный фронтон и единственный на фасаде балкон, правда, на уровне третьего этажа, а не второго, как у Брюллова. Портика он не имеет, но зато украшен, как и дом на Кадетской, скульптурными фризами.

М.Г. Козырева, например, считает, что эти дома вообще родственны между собой, как были родственниками и их владельцы. Действительно, и об этом Козырева пишет в своем очерке «История дома Шуберта» (журнал «Петербургская недвижимость», № 41), Федор Шуберт и Александр Брюллов были женаты на родных сестрах — дочерях придворного банкира Александра фон Раля. При этом — я цитирую Козыреву — «Брюллова с Шубертом связывали не только родственные отношения. Шуберт был одним из пяти учредителей „Общества поощрения художеств“ и его секретарем почетным членом Академии художеств и членом комиссии по созданию Пулковской обсерватории, которую строил Брюллов, и т д Художник не раз рисовал членов семьи Шуберта, перестраивал его дачу в Павловске, и можно предполагать, что главная перестройка дома Шуберта, полностью изменившая его внешний вид и одевшая его в „классический наряд“, была сделана по проекту А. П. Брюллова (уж очень похожи друг на друга дома обоих)».

Дом №12 по Первой линии знаменит тем, что в нем с 1830 по 1860 годы жил знаменитый геодезист и картограф Ф.Ф. Шуберт — создатель одного из самых подробных планов Петербурга XIX века. 2002 г.

Сама история дома Шуберта — это отдельный рассказ. В нем должны присутствовать: первый владелец дома генерал-аншеф Леонтьев, сын и внук Леонтьева — генералы, участники Семилетней войны, мастер «Печения французских хлебов» Шафф, купчиха Глухова, надворная советница Кузнецова, полковничиха Басова и, наконец, сам Федор Шуберт, основатель научной картографии в России, автор плана «Столичного города С.-Петербурга». Кроме того, героями этого рассказа станут сыновья и дочери Шуберта, его внучки от старшей дочери — известная участница Парижской Коммуны Анна Жаклар (которой, кстати, в этом же доме предлагал руку и сердце Федор Михайлович Достоевский) и первая женщина-математик Софья Ковалевская, а также один из последних владельцев дома небезызвестный архитектор Борис Константинович Веселовский, женатый на дочери архитектора Бруни, жившего здесь же, на Первой, в доме №4. Когда-нибудь, уверен, эта история в самом подробном виде увидит свет из-под пера М.Г.Козыревой. Дом №12 по Первой и его обитатели достойны особой книги.

Из истории этого дома в начале Первой линии известно, что он принадлежал когда-то соратнику Петра I, секретарю тайного кабинета А. В. Макарову. Здесь жили впоследствии первый русский профессиональный актер Фёдор Волков и известный мореплаватель вице-адмирал П. И. Рикорд, а в начале 1890-х в нем снимала помещение живописная мастерская Грейфенберга. Спустя 20 лет, как свидетельствует фотография, здесь уже «царствовал» некто И. Ф. Шарф, преемник Франца Урлауба, специалиста по части насосов, пожарных труб и технических котлов. (Первая линия, дом №2. 1910-е гг. Фотограф К. Булла).

…Итак, миновав на Кадетской дом Брюллова и соседний с ним, похожий на худющего, но очень аккуратно одетого господина, дом №23, где жил российский портретист Дмитрий Левицкий, и который напрочь переделал уже в XX веке архитектор Леонид Фуфаевский, мы выйдем на угол Среднего проспекта к домам №25 и №27.

В 25-м — об этом помнят все старые василеостровцы — была когда-то керосиновая лавка. Она работала еще в конце 40-х годов, пока, побежденные газовыми плитами, не смолкли примусы в наших кухнях. Я помню, как приходил сюда до войны с бабушкой и подолгу, пока шла очередь, смотрел, как плещется в цинковом бассейне прозрачная жидкость, издающая резкий, но почему-то казавшийся мне приятным, запах. А многие годы спустя я с удивлением прочту у Мандельштама столь понятное мне признание: «сладко пахнет белый керосин…»

Дом №40 по Первой линии, где прошли детство и юность автора этой книги. Только тогда львиная маска над парадной была черная…2002 г.

В доме №27, где в начале века был известный на Васильевском ресторан «Лондон», уже ближе к Первой мировой обосновавшийся по нечетной стороне Среднего на углу Восьмой линии, жил друг моей юности Владлен Кузьмин. Он, как я помню, вызывал у меня глубокую зависть своими, по тем временам казавшимися мне необъятными архитектурными познаниями, способностью различать ордера и стили, толковать о всех этих «сандриках», «аттиках», «пилястрах» и «курдонерах»…

Поражал и двор, с которого надо было попадать в его квартиру. Здесь был и удивительные, чем-то напоминающие Одессу, каменные трехъярусные галереи. Они исчезли после капремонта, уже в 60-е годы.

Следующая наша остановка — церковь Святой Мученицы Екатерины на Кадетской линии, одна из доминант Васильевского.

Сооруженная по проекту А.А. Михайлова 2-го, внешне, за счет своего огромного купола и могучей, трехъярусной колокольни, она кажется несколько тяжеловатой. Но внутри церковь была удивительно светлой и просторной. Была… При Советах, в 30-е годы, храм, так сказать, «реконструировали». Дарующее торжественный настрой пространство, перекрытиями разделили на три этажа, и словно в мясной лавке, расчленили его вертикальными перегородками на ломти «помещений».

В изуродованном храме разместились производственные мастерские, по слухам, имевшие дело с ртутью. Острословы из числа безбожников стали называть храм «Церковью с пионером», имея в виду как бы поднятую в салюте руку ангела на вершине купола.

Я уже говорил, что родился в бывшей квартире священника храма Святой Екатерины, в комнате с высоченными потолками, которая служила когда-то домовой церковью.

Это дом №40 по Первой линии. Он же, выходящий задним флигелем на Соловьёвский, — дом № 41. Начиная с середины XVIII века, дом этот, так или иначе, был связан с церковью. Один из двух участков, на которых стоит нынешнее здание, когда-то принадлежал Устюжинскому архиерею. А уже на исходе века XIX дом был куплен церковью Святой Екатерины. Свой, выполненный в классическом стиле фасад, смотрящий на Первую, он получил в 1830-м, когда перестаивался архитектором П.И. Габерцетелем; тогда же был возведён третий этаж и появились дворовые флигели.

По-видимому, храм на Кадетской линии купил этот дом для своих служителей— благо, не надо далеко ходить к заутреней. Однако он использовался церковью Святой Екатерины и как доходный. В начале XX века здесь снимали квартиры художники Зинаида Серебрякова и Николай Радлов, а уже в советское время — известный маринист Н.Е. Бубликов.

Естественно, обо всём этом я узнал уже в свои зрелые годы, когда вплотную заинтересовался историей острова. Однако наивное любопытство к облику дома, в котором я жил, проявилось ещё в раннем детстве. Мне было, наверное, лет пять, когда я обратил внимание на львиную маску, украшающую вход в дом со стороны Первой линии. «Зачем здесь лев?» — пристал я к отцу. «Чтобы охранять нас…» — последовал ответ. «От кого?», «От всего, сынок, от всего на свете». Я, конечно же, не понял отца или, точнее, понял его по-своему. С той поры лев стал постоянным героем моих детских рисунков. Он стоял с винтовкой в красноармейском шлеме; он выглядывал из кабины «ястребка»; он спускался на льдину к полярникам с айболитским саквояжем и вязанкой дров; он тушилогонь из длиннющей, похожей на черную змею, пожарной кишки… «Львиадой» называл отец эту бесконечную серию моих рисунков и сам порой подбрасывал мне для нее тот или иной сюжетик…

Я вспоминал о своем доме на Первой в 1942-м в жутких бараках омского детприемника и по привычке мысленно обращался ко льву. Я просил его сохранить этот дом от бомб и снарядов, не дать погибнуть моей маме и помочь мне поскорее вернуться в Ленинград…

Зимой 44-го, почти сразу же после снятия блокады, меня отыскали и привезли в Питер командированные по срочному делу в Сибирь мамины знакомые с Балтийского завода. И я вновь увидел на фасаде своего дома загадочно-грозную львиную маску.

Лев сберег дом от разрушения, но не полностью: его дворовый флигель, выходящий на Соловьёвский, от попадания бомбы превратился в руины. Сохранились лишь стены и кое-где свисающие вниз, державшиеся на честном слове, дощатые перекрытия.

Перекрытия эти и стали лакомым объектом нашей с Малявой «дровяной охоты»… Но «прежде всего» о самом Маляве. Это был мой ещё довоенный приятель по двору. Он и встретил меня, как приятеля: «Вернулся? А я всё думал, где же ты? Может, умер от голода?». До войны Малява обитал в подвальном этаже, где находилась дворницкая. Сын дворника, он, однако, в нашей дворовой иерархии всегда претендовал на роль принца и полководца в одном лице. Теперь Малявины — отсюда и «Малява» — переехали в коммуналку одного из сохранившихся флигелей — благо была такая возможность, так как дом наполовину пустовал.

Надо сказать, что лев не уберег от утрат и приятеля моего раннего детства.

Он стал жертвой войны и зримым напоминанием о ней. Правая рука его отсутствовала по самое плечо, а череп от затылка до висков был иссечен короткими шрамами. За годы блокады Малява — я буду по привычке называть его так, хотя настоящее имя его было Владимир — научился жить, чтобы наперекор всему выжить: он ел все то, что казалось ему съедобным, и брал, особо не задумываясь о последствиях, все, что плохо лежало… В школу он не ходил; мечтал поступить, когда подойдет возраст, в какую-нибудь «ремеслуху», где можно будет обходиться одной рукой. Впрочем, своей левой Малява орудовал весьма ловко. И шнурки завязывал, и цигарку крутил, а, главное, отвешивал тяжелые оплеухи нашим обидчикам. Их было много в соседних дворах, в то время, как наш двор после войны оказался весьма беден на мальчишек 10-12 лет.

Малява был на год старше меня и, видимо, потому взял на себя обязанности моего защитника и… учителя. А учил он меня многому. Уж не знаю, хорошему ли, плохому… Учил торговать и меняться с выгодой для себя, учил бесстрашно «брать на голос» физически более сильного противника, а в неравной драке, когда дело становилось плохо стараться «заехать» врагу ногой по причинному месту. Учил тому, что давно уже умели делать тысячи ленинградских мальчишек — устраивать всевозможные игрища с применением капсюлей и патронов.

Потом, несколько десятилетий спустя, когда мне приходилось бывать в доме моего детства, глаза всякий раз невольно искали и находили на лестничном потолке следы впившихся пуль. Это были наши с Малявой пули, выпущенные в 44-м из винтовочных патронов. Мы снабжали их бумажными стабилизаторами, хлебным мякишем прикрепляли к капсюлю гвоздик и отправляли с третьего этажа вниз, на гранитную плиту. Рисковая это была игра. Но были у нас дела и куда, как рисковее. Во дворе дома №40, где давно уже стоят высокие деревья, сразу после войны — как, впрочем, и до войны — теснились друг к другу кладки неколотых, а чаще и непиленых, дров. Дрова эти в основном были осиновые: тяжелые, сырые, привезенные для жильцов дома грузовым трамваем, — огромные «швырки» для гигантских топок. Чтобы добыть для них нормальные поленья, приходилось трудиться и пилой, и топором действительно в поте лица своего, а потом подолгу растапливать осину в печи с помощью керосина.

Сухие дровишки на растопку мы с Малявой подворовывали в соседних дворах или с баржи на Тучковой набережной. Но однажды мой друг-приятель предложил мне начать извлечение досок из развалин бывшего флигеля. Об этом и сейчас страшно вспоминать… Забравшись со стороны чердака на самый верх стены, мы бегали по ее подставленной небу узенькой кирпичной полоске, стараясь при этом, как настоятельно учил Малява, не останавливаться и не смотреть вниз. Остановка случалась лишь там, где по привалившейся к стене доске надо было спускаться вниз, в груду развалин второго этажа, чтобы выковыривать там всё, что способно гореть. Добычу свою через глазницы окон мы сбрасывали во двор или переулок, а затем по той же доске вновь поднимались на стену, чтобы продолжить поиски топлива.

Потом, когда завалы досок иссякли, а дух добытчика продолжал требовать новых подвигов, мы принялись за разборку выложенного короткими деревянными плахами чердачного перекрытия нашего же пока ещё обитаемого флигеля… Плахи сносили в кладовку малявиной коммуналки. И там же после очередною рейса «чердак — кладовая» были с позором «застуканы» управдомом.

Крик несся по всему переулку. Плахи решили вернуть на место, а нас препроводить в милицию. Но Малява взял всю вину на себя. Он вдруг на полном серьезе возопил, что его, ребенка-инвалида Отечественной войны власти должны снабжать сухими дровами, а не теми, что не поддаются его единственной руке. И, дескать, Виктор всего лишь — тимуровец, взявшийся помочь другу, но помощи от него мало, так как на высоте у Виктора кружится голова…

И вот я узнал, что церковь вновь стала действующей. Что внутри она пока еще не обрела свой прежний вид, не залечила раны от учиненных над ней истязаний, но в маленьком зале под колокольней проводятся службы и туда можно прийти. Я был там впервые за свою жизнь в июле 1999 года и сделал то, что, наверное, должен был сделать. Я зажег свечу за упокой священника Яворского, человека, под сенью чьего жилища мне суждено было появиться на свет. Тогда же поставил я свечу и за упокой души дружка моего детства, раба Божьего Владимира.

В доме рядом с церковью Святой Екатерины двадцать с лишним лет жил и творил архитектор Иван Фомин. Он покинул этот дом в начале 30-х, когда началась «реконструкция» храма. Можно еще добавить, что здесь, в самом конце Кадетской, на выходе ее к Малой Неве в самом начале века два года жил изобретатель радио Александр Степанович Попов, и что здесь же несколько раньше квартировали архитекторы К. А. Тон и А. К. Бруни, известный, талантливейший художник П. П. Соколов и, по моей версии, в пятом этаже — один из героев романа Достоевского «Преступление и наказание», друг Родиона Раскольникова Разумихин.

Так уж получилось, что, совершая прогулку по Кадетской линии, мы так или иначе касались истории домов и на Первой линии, говорили, правда, достаточно телеграфно о тех, кто жил в них, строил и перестраивал. Но есть здесь дом, мимо которого, как и мимо дома Шуберта, нельзя пройти, не придержав шаг. Сейчас мы подойдем к нему, перейдя у церкви Святой Екатерины с Кадетской линии на Первую.

Это дом №52. Он построен на участке, последовательно принадлежавшем великому Доменико Трезини, Московскому архиерейскому подворью, Российской академии и Римско-католической духовной академии. Последним возводился здесь Христианом Мейером в 40-х годах XIX века ансамбль Римской католической духовной академии. Собственно, Мейер лишь надстроил главный корпус Российской академии, нарастил его крылья, связал пристройками главный фасад с дворовыми флигелями и сделал более сдержанным общий декор здания, созданного, как значится сегодня на памятной доске, в начале XIX века Андреем Михайловым 2-м и Василием Стасовым.

Но давайте обратимся к временам более давним, когда не существовало здесь еще здания Российской академии, а был лишь основанный в 1736 году Ботанический сад. Участок под сад Академия наук арендовала у действительного статского советника Карла фон Бреверна, который получил его в наследство от сподвижника Петра, генерал-аншефа Германа-Иоганна Бона. На Второй линии, 43, ближе к Среднему проспекту, там, где находится сегодня здание школы, стоял одноэтажный деревянный дом на каменном подвале, который и называли «Боновым домом», «домом Бреверна», а еще — «Ботаническим», так как квартировали в нем профессора ботаники.

Было это в 1730-е годы, а в 40-х поселился в «Боновом доме» и Михаила Васильевич Ломоносов, построивший в 1748 году по соседству с ним первую в России химическую лабораторию.

По соседству, но где именно? С этого вопроса и начинается одна из удивительных историй, произошедших на Первой линии. Начнем с того, что долгое время следов этой лаборатории — весьма оригинального вида сооружения в 14 метров длиной, в 10 шириной и высотой в 4,5 метра — никто не искал. Хотя, кроме того, что была она первой в России, следовало бы учесть, что творил в ней, разгадывая тайны фарфора и секреты цветных стекловидных сплавов — смальт, гений русской науки.

Биограф Ломоносова Б.Н. Мишуткин, опираясь на более ранние свидетельства, утверждал, что Ботанический сад находился при доме генерала Бона, на месте остатков сада Римско-католической духовной академии, то есть на участке дома №52 по Первой линии. Участок этот был впоследствии застроен и лаборатория, дескать, не сохранилась… Эта версия многократно повторялась, пока, уже после Великой Отечественной, в ней не усомнился историк города А. Н. Петров.

С помощью мало в то время кому известного аксонометрического плана Петербурга французского топографа и архитектора Сент-Илера, Петров доказал, что Ботанический сад Академии наук находился все-таки не на территории Римско-католической духовной академии, а на участке соседнего дома №50 по Первой линии.

План Сент-Илера, с необыкновенной дотошностью передающий все строения Петербурга, запечатлел, естественно, и «дом Бона», и Ботанический сад при нем, и дома соседей Ломоносова — среди которых, кстати, был любимец Петра и прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал — и, наконец, саму ломоносовскую лабораторию.

Что касается другого сада, который вверг в ошибку биографов Ломоносова, то он, согласно плану Сент-Илера, тоже существовал и явился продолжением расширенного в 1769 году Ботанического сада. Остатки его и могли видеть на территории Римско-католической академии в середине XIX века.

Петрову повезло. Чтобы окончательно утверждать, что постройка на плане Сент-Илера и есть лаборатория Ломоносова, нужны были планы этой лаборатории. А они — сохранились. Во-первых, существует план «Бонова двора», во-вторых, проект самого ломоносовского детища, исполненный архитектором И. Шумахером. Осталось совместить их с изображениями Сент-Илера, после чего окончательно стало ясно, где именно следует искать остатки лаборатории.

Когда археологом Виктором Коренцвитом в 1989 году во дворе дома №50 (или дома №43, но уже по Второй линии) на предполагаемом месте искомого объекта были заложены первые разведочные шурфы и они показали, что под слоем асфальта, на глубине 20 сантиметров залегают остатки каменной стены, а контуры находки полностью соответствуют историческим чертежам, можно лишь представить себе тот фурор, который сопровождал это открытие. Для петербургской археологии находка Коренцвита была чем-то вроде раскопанной Трои. Извините меня за подобное сравнение, но оно напрашивается по ассоциации с именем почетного гражданина Петербурга Генриха Шлимана, который целых десять лет в середине XIX века жил в доме №28 на все той же Первой линии.

Теперь, когда окончательно стало ясно, где именно, в какой точке располагались строения на бывшем «Боновом дворе», открылась и их печальная судьба. Оказалось, что надстроенная деревянным этажом ломоносовская лаборатория, превратившись в жилой дом, существовала еще в советское время. Деревянный этаж был разобран на дрова в блокаду, а оставшиеся без кровли стены первого этажа были взорваны лишь в 1944 году. Некоторое время кирпичная кладка еще возвышалась над поверхностью земли, но, несмотря на просьбу Петрова провести консервацию руин, сделано это не было. Здесь появились дровяные сараи, голубятня, а окончательно стерла память о прошлом асфальтированная спортивная площадка.

«Бонов дом», где жил Ломоносов, тоже дотянул до своего двухсотлетия. Затем часть его в середине 30-х была сломана, ну, а в блокаду остатки дома разделили судьбу многих старинных деревянных построек — они сгорели в буржуйках ленинградцев.

Странное, смешанное чувство печали и недоумения охватывает меня всякий раз, когда, пройдя под арку дома №50 с Первой линии, я через дворы приближаюсь к месту недавнего раскопа Коренцвита. На кирпичной стене — не то неряшливая жестяная дощечка, не то бирка: «Здесь была химическая лаборатория М.В. Ломоносова…». И это все. Вся память о том, что было, и весь итог поискам. А где-то в мире пекут для туристов хлеба по шумерским рецептам, на ваших глазах изготавливают египетский папирус, заставляют машину Гутенберга оттискивать визитки. Везде, кроме нас, так и не постигших до сих пор, как, возвеличивая собственное прошлое, можно при этом превращать в деньги человеческое тщеславие и любопытство. Она ведь должна стоять здесь, маленькая, чем-то похожая на шатер лаборатория с нехитрым очагом и воздуховодом, точная копия той, чьи чертежи сохранило для нас время. И почему бы не возродить в ней изготовление смальт по технологии самого Михаила Васильевича? И почему бы не продавать эти ломоносовские смальты как сувениры? И почему бы не предлагать богатенькому туристу изготовить его портрет из ломоносовских разноцветных мозаик?

Но что толку в этих «почему?» Из них, как принято считать на Руси, кафтана не сошьешь и сыт не будешь. Сразу же, в одночасье…

…Пора завершать нашу несколько затянувшуюся прогулку. Повторяю, что, следуя по Кадетской, я уже рассказал и о большинстве домов Первой линии. Разве что упустил дом №26, где успел пожить перед самой революцией вице-адмирал Российского флота Александр Георгиевич фон Нидермиллер. Участник Русско-японской войны, он был одним из инициаторов строительства храма Христа Спасителя («Спаса на водах») в память о моряках, погибших при Цусиме. Был Нидермиллер и членом правления АО «Русское восточно-азиатское пароходство», а, кроме того, возглавлял в евангелическом обществе один из комитетов под названием «Морской дом», который должен был проявлять заботу о прибывающих в Петербург моряках. В Уставе общества говорилось, что заботы эти состоят «в предоставлении мореходцам дешевых и здоровых помещений, … в приискании занятий на кораблях, … и ограждении мореходцев в нравственном отношении».