Мальчишка всё ещё сидел на крылечке, вертя в руках старый сапог. Никогда я ещё не видел такой бледной рожицы и таких светлых волос. Даже брови и ресницы были у него светлые, как солома. Острый нос и узенький рот делали его похожим на цыпленка. Я подошёл к нему. Он скорчил рожу и пропищал:

– Ну что, попало тебе от Барбары?

– Нет, не попало. А тебе уж наверное попадёт. Ступай скорее на кухню, она тебя зовет!

Мальчишка только свистнул и опять занялся сапогом. Рядом с ним на ступеньке лежали стоптанные маленькие башмаки.

– Говорю тебе, ступай на кухню!

– Успею, – сказал мальчишка, и лицо у него стало скучное, как у старика. – Она теперь наверх пошла, к господину аббату. А он её ругает за каждый грош, который она истратила на рынке. И целый час будет ещё ругать.

– Он что – скупой?

– Кто? Аббат? – Мальчишка опять свистнул. – Настоящий скряга! Сам обжирается – и кур жрёт, и индюшек, и пироги, и апельсины… Как только не лопнет! – Мальчишка проглотил слюну. – А нас голодом морит. Барбара хитрая – припрячет корки и косточки и ест их ночью. И старого Гвидо угощает. А мне они ничего не дают. Не буду я им прислуживать!

Он нагнулся над сапогом. Тут я увидел у него в руке ножик. Это был старый ножик с выщербленной ручкой, с почти сточенным лезвием, но, как видно, он был острый. Таким ножом я мог бы вырезать глазки Пульчинелле!

Мальчишка просунул нож между каблуком и подошвой сапога и старался отодрать каблук, но каблук не поддавался.

– Погоди! – я придержал подошву. – Ну, теперь отдирай!

Он рванул ножик, подошва заскрипела, и каблук отвалился на ступеньку. Из него торчали ржавые гвоздики. Мальчишка радостно подхватил его.

– Зачем тебе это? – удивился я.

– Не скажу! – Он засмеялся и замотал головой.

– Ну, дай мне твой ножик. Не надолго. Я кое-что вырежу.

Он спрятал нож за спину.

– Что вырежешь?

– Пульчинеллу! – сказал я. – Я уже вырезал ему нос. Теперь нужно сделать глазки.

– А ты не врешь? Ну-ка, покажи мне твоего Пульчинелллу!

Мне самому не терпелось похвалиться своей работой. Я сунул руку в свой оттопыренный карман, мальчишка так и впился в меня глазами. Но я не вынул головку – нарочно, чтоб его подразнить.

– А ты скажи, зачем тебе каблук?

– Не скажу!

– А я не покажу тебе Пульчинеллу!

Он покраснел, сморщился и часто-часто замигал,

– Ну, покажи, прошу тебя!

– А ты скажешь про каблук?

– А ты не будешь смеяться? Я покачал головой.

– Тебя как зовут? Джузеппе? А меня Паскуале. Так вот, Пеппо, я приколочу каблук к своему башмаку. У меня будет особенный башмак. Так нужно, потому что… потому что… – он опустил голову, – … у меня плохая нога. А мальчишки на улице надо мной смеются… Когда у меня будет особенный башмак, я убегу отсюда… Понял?

Над нами хлопнуло окно, и Барбара крикнула сверху:

– Паскуале!

Паскуале стал меня тормошить.

– Ну, покажи мне, покажи скорей Пульчинеллу! Пока Барбара не пришла.

Я показал ему головку. Паскуале взглянул на неё и захлебнулся от смеха.

– Ух, какой! И смеется во весь рот!

Я надел головку на указательный палец, а остальные прикрыл тряпочкой. Мой Пульчинелла закивал головкой, замахал ручками. Паскуале взвизгнул, хлопнул себя по коленям и захохотал. Я тоже смеялся, гордясь своей куклой.

– Постой! – сказал Паскуале. – Нужно сделать ему глазки! – Он заковылял к куче мусора.

Тут я увидел, что левая нога у него короче правой – он ступал только на пальцы, а не на пятку. Так вот зачем ему был нужен каблук!

Он порылся в золе и нашёл чёрный уголек. Мы поставили два чёрных пятнышка на месте глаз Пульчинеллы. Мой Пульчинелла сразу поумнел. Казалось, он лукаво смотрит вбок.

– Сделаем ему колпачок! – бормотал в восторге Паскуале. – Смотри! – Он нашёл яичную скорлупу, обломал её по краешку и пришлепнул к головке Пульчинеллы. – Погоди! Погоди! – Чёрное куриное перышко украсило эту белую плоскую шапочку. Пульчинелла был готов – хоть показывай его над ширмами!

Вдруг Паскуале затрясся от смеха.

– Знаешь, что я придумал! – Он схватил меня за руку и потащил к низкому кухонному оконцу. – Мы покажем Пульчинеллу Барбаре. Вот она испугается! Подожди, она сейчас придёт!

Мы присели на корточки за косяком окна. Я протянул руку с Пульчинеллой в окошко. Пульчинелла вертел носом и заглядывал в кухню. Но вот заскрипела лестница, послышались тяжёлые шаги – топ! топ! Барбара вошла в кухню. Она гремела посудой и бормотала что-то себе под нос.

– Двигай, двигай пальцами, Пеппино! Пусть он поклонится ей, ну прошу тебя! – шептал Паскуале, дергая меня за рукав.

Я двигал пальцами. Пульчинелла кланялся и махал ручками, но Барбара, как видно, не глядела в окно и ничего не замечала. Тяжелые шаги направились к двери во двор, – верно, старуха пошла звать Паскуале. Сейчас она выйдет за дверь и увидит нас!

Тут Паскуале пискнул: «Пи-иии!» – пронзительно, звонко, как настоящий Пульчинелла.

Шаги остановились, что-то грохнуло, потом послышался крик, нет – настоящий рев:

– Пресвятые угодники! А-а-а!

Снова что-то грохнуло, хлопнула дверь, шаги затопали вверх по лестнице. Крики Барбары доносились уже издалека, кто-то кричал ей в ответ.

– Она подумала, что это чёрт! Ну, будет теперь перепалка! – шепнул Паскуале. – Я скажу, что это ей привиделось. А ты, Пеппо, уходи! Уходи скорей! Возьми ножик – там, на ступеньке. И приходи ещё. Придёшь? С Пульчинеллой?

Он шмыгнул в кухонную дверь. Я заглянул в оконце. Он поставил на ноги опрокинутый табурет, взял метлу и, ковыляя, стал подметать пол. Но вот за внутренней дверью опять загудели голоса. Видно, Барбара созвала людей на помощь.

Паскуале махнул мне рукой – уходи! Я спрятал Пульчинеллу в карман и пошёл к крылечку. На ступеньке рядом со стоптанным башмаком лежал блестящий ножик. Я взял его.

Я решил, что скоро опять приду сюда – покажу Паскуале готового Пульчинеллу и помогу ему сделать особенный башмак. Уж если я сумел вырезать Пульчинеллу, неужто я не смогу приколотить каблук к подошве?

Никто, кроме Урсулы, не называл меня так ласково – Пеппино.

ГЛАЗА ПУЛЬЧИНЕЛЛЫ

НА ЧЕРДАКЕ

В БАЛАГАНЕ

– Ну что, попало тебе от Барбары?

– Нет, не попало. А тебе уж наверное попадёт. Ступай скорее на кухню, она тебя зовет!

Мальчишка только свистнул и опять занялся сапогом. Рядом с ним на ступеньке лежали стоптанные маленькие башмаки.

– Говорю тебе, ступай на кухню!

– Успею, – сказал мальчишка, и лицо у него стало скучное, как у старика. – Она теперь наверх пошла, к господину аббату. А он её ругает за каждый грош, который она истратила на рынке. И целый час будет ещё ругать.

– Он что – скупой?

– Кто? Аббат? – Мальчишка опять свистнул. – Настоящий скряга! Сам обжирается – и кур жрёт, и индюшек, и пироги, и апельсины… Как только не лопнет! – Мальчишка проглотил слюну. – А нас голодом морит. Барбара хитрая – припрячет корки и косточки и ест их ночью. И старого Гвидо угощает. А мне они ничего не дают. Не буду я им прислуживать!

Он нагнулся над сапогом. Тут я увидел у него в руке ножик. Это был старый ножик с выщербленной ручкой, с почти сточенным лезвием, но, как видно, он был острый. Таким ножом я мог бы вырезать глазки Пульчинелле!

Мальчишка просунул нож между каблуком и подошвой сапога и старался отодрать каблук, но каблук не поддавался.

– Погоди! – я придержал подошву. – Ну, теперь отдирай!

Он рванул ножик, подошва заскрипела, и каблук отвалился на ступеньку. Из него торчали ржавые гвоздики. Мальчишка радостно подхватил его.

– Зачем тебе это? – удивился я.

– Не скажу! – Он засмеялся и замотал головой.

– Ну, дай мне твой ножик. Не надолго. Я кое-что вырежу.

Он спрятал нож за спину.

– Что вырежешь?

– Пульчинеллу! – сказал я. – Я уже вырезал ему нос. Теперь нужно сделать глазки.

– А ты не врешь? Ну-ка, покажи мне твоего Пульчинелллу!

Мне самому не терпелось похвалиться своей работой. Я сунул руку в свой оттопыренный карман, мальчишка так и впился в меня глазами. Но я не вынул головку – нарочно, чтоб его подразнить.

– А ты скажи, зачем тебе каблук?

– Не скажу!

– А я не покажу тебе Пульчинеллу!

Он покраснел, сморщился и часто-часто замигал,

– Ну, покажи, прошу тебя!

– А ты скажешь про каблук?

– А ты не будешь смеяться? Я покачал головой.

– Тебя как зовут? Джузеппе? А меня Паскуале. Так вот, Пеппо, я приколочу каблук к своему башмаку. У меня будет особенный башмак. Так нужно, потому что… потому что… – он опустил голову, – … у меня плохая нога. А мальчишки на улице надо мной смеются… Когда у меня будет особенный башмак, я убегу отсюда… Понял?

Над нами хлопнуло окно, и Барбара крикнула сверху:

– Паскуале!

Паскуале стал меня тормошить.

– Ну, покажи мне, покажи скорей Пульчинеллу! Пока Барбара не пришла.

Я показал ему головку. Паскуале взглянул на неё и захлебнулся от смеха.

– Ух, какой! И смеется во весь рот!

Я надел головку на указательный палец, а остальные прикрыл тряпочкой. Мой Пульчинелла закивал головкой, замахал ручками. Паскуале взвизгнул, хлопнул себя по коленям и захохотал. Я тоже смеялся, гордясь своей куклой.

– Постой! – сказал Паскуале. – Нужно сделать ему глазки! – Он заковылял к куче мусора.

Тут я увидел, что левая нога у него короче правой – он ступал только на пальцы, а не на пятку. Так вот зачем ему был нужен каблук!

Он порылся в золе и нашёл чёрный уголек. Мы поставили два чёрных пятнышка на месте глаз Пульчинеллы. Мой Пульчинелла сразу поумнел. Казалось, он лукаво смотрит вбок.

– Сделаем ему колпачок! – бормотал в восторге Паскуале. – Смотри! – Он нашёл яичную скорлупу, обломал её по краешку и пришлепнул к головке Пульчинеллы. – Погоди! Погоди! – Чёрное куриное перышко украсило эту белую плоскую шапочку. Пульчинелла был готов – хоть показывай его над ширмами!

Вдруг Паскуале затрясся от смеха.

– Знаешь, что я придумал! – Он схватил меня за руку и потащил к низкому кухонному оконцу. – Мы покажем Пульчинеллу Барбаре. Вот она испугается! Подожди, она сейчас придёт!

Мы присели на корточки за косяком окна. Я протянул руку с Пульчинеллой в окошко. Пульчинелла вертел носом и заглядывал в кухню. Но вот заскрипела лестница, послышались тяжёлые шаги – топ! топ! Барбара вошла в кухню. Она гремела посудой и бормотала что-то себе под нос.

– Двигай, двигай пальцами, Пеппино! Пусть он поклонится ей, ну прошу тебя! – шептал Паскуале, дергая меня за рукав.

Я двигал пальцами. Пульчинелла кланялся и махал ручками, но Барбара, как видно, не глядела в окно и ничего не замечала. Тяжелые шаги направились к двери во двор, – верно, старуха пошла звать Паскуале. Сейчас она выйдет за дверь и увидит нас!

Тут Паскуале пискнул: «Пи-иии!» – пронзительно, звонко, как настоящий Пульчинелла.

Шаги остановились, что-то грохнуло, потом послышался крик, нет – настоящий рев:

– Пресвятые угодники! А-а-а!

Снова что-то грохнуло, хлопнула дверь, шаги затопали вверх по лестнице. Крики Барбары доносились уже издалека, кто-то кричал ей в ответ.

– Она подумала, что это чёрт! Ну, будет теперь перепалка! – шепнул Паскуале. – Я скажу, что это ей привиделось. А ты, Пеппо, уходи! Уходи скорей! Возьми ножик – там, на ступеньке. И приходи ещё. Придёшь? С Пульчинеллой?

Он шмыгнул в кухонную дверь. Я заглянул в оконце. Он поставил на ноги опрокинутый табурет, взял метлу и, ковыляя, стал подметать пол. Но вот за внутренней дверью опять загудели голоса. Видно, Барбара созвала людей на помощь.

Паскуале махнул мне рукой – уходи! Я спрятал Пульчинеллу в карман и пошёл к крылечку. На ступеньке рядом со стоптанным башмаком лежал блестящий ножик. Я взял его.

Я решил, что скоро опять приду сюда – покажу Паскуале готового Пульчинеллу и помогу ему сделать особенный башмак. Уж если я сумел вырезать Пульчинеллу, неужто я не смогу приколотить каблук к подошве?

Никто, кроме Урсулы, не называл меня так ласково – Пеппино.

ГЛАЗА ПУЛЬЧИНЕЛЛЫ

Мне не удалось улизнуть с рынка ни на другой, ни на третий день. Меня никуда не посылали. Возиться с головкой Пульчинеллы, сидя у корзин с рыбой, я побаивался: а вдруг тётка Теренция опять отнимет у меня ножик или зашвырнет Пульчинеллу так, что его и не найдёшь? Я ничего не вырезал за эти дни. Я только украдкой вынимал головку из кармана и поглядывал на неё.

Угольные пятнышки на глазах Пульчинеллы стерлись, и он опять стал слепым, безглазым. Но я всё-таки любил его.

Однажды к концу дня тётка Теренция послала меня, уж не помню зачем, в ту сторону, где жил Паскуале. Мне хотелось забежать в тот двор – не увижу ли я опять бледного мальчишку? Но я заплутался в незнакомых переулках и вышел на какую-то площадь. Её окружали высокие дома, и, словно зажатая между ними, выпирала к небу свой круглый купол каменная церковь. Я пошёл в переулок мимо церкви и вдруг остановился как вкопанный. В стене церкви были высечены из камня идущие фигуры: женщины в покрывалах, воины, старики в длинных плащах. Они были не совсем круглые, а только выпуклые; их плечи и затылки словно приросли к стене, и всё же они казались живыми. И глаза у них были живые, особенно у одного воина. Он шёл впереди и слегка обернулся назад, как бы спрашивая дорогу у шедшего за ним старика.

Я подумал: почему у воина такие живые глаза? И понял: в глазах были вырезаны маленькие круглые дырочки. Ровный свет падал на лицо воина, а в дырочках прятались тени. Поэтому у него был пристальный, живой взгляд. Я не вытерпел, вынул своего Пульчинеллу и принялся вырезывать дырочки в его глазах. И вот – один глаз ожил! Зато другой вышел совсем плохо – кривой и корявый. Я испугался, что испортил головку, и торопливо начал поправлять глаз.

Вдруг кто-то сильно толкнул меня в спину, Пульчинелла выскочил у меня из рук. Я чуть не упал. Чья-то трость ударила меня по ногам и стуча покатилась на мостовую. Какие-то бумаги рассыпались веером по земле.

– Ах, чёрт! – крикнул сердитый голос.

Высокий господин в чёрном плаще стоял передо мной, тараща серые блестящие глаза. Растрёпанная книга лежала у его ног. Как видно, он выбежал из-за угла, наткнулся на меня и разронял свои вещи.

– Ты кто такой? – спросил он, хмуря седые брови.

Я не успел ответить. Ветер сначала пошевелил, а потом подхватил бумажные листки и вереницей погнал их по площади.

– О мои апельсины! – заревел незнакомец и прыжками погнался за ними вслед.

Я удивился: какие апельсины? Никаких апельсинов не было, только бумажные листки крутились по мостовой. Едва господин протягивал руку, чтобы поймать листок, ветер подхватывал бумагу и мчал её в другую сторону. Шляпа незнакомца слетела, сизый парик растрепался, его плащ развевался, как огромное крыло. Из-под плаща мелькали длинные худые ноги в чёрных чулках. Мне стало весело. Я тоже бросился ловить листки. Я поднял с земли порыжелую шляпу, трость и растрёпанную книгу. Господин отдувался и вытирал лоб, бормоча проклятия. Я подал ему вещи.

– Что ты тут делал? – спросил он и посмотрел на меня так строго, будто видел меня насквозь. Я оробел.

– Ну, отвечай же! – крикнул он и топнул ногой.

– Я вырезывал глазки, синьор, – пробормотал я, – когда ваша милость вылетели из-за угла…

– Вылетел из-за угла? – повторил он и облегченно вздохнул. – Это правда, я очень задумался и не смотрел, куда иду… – Его глаза стали добрыми и виноватыми.

– Покажи мне, что ты вырезывал?

Я протянул ему Пульчинеллу.

– А, Пульчинелла, я узнаю благородные линии твоего носа, – сказал незнакомец и, разглядывая головку, продолжал медленно и важно: – Привет тебе, весёлый герой, с незапамятных времен потешающий простодушных итальянцев! Привет тебе, Пульчинелла, вырезанный из чурбашки маленьким черноглазым оборвышем!

Тут чудак снял шляпу и вежливо раскланялся с моим Пульчинеллой. Я подумал, не спятил ли он с ума. Мне стало не по себе, когда его когтистые пальцы взяли меня за подбородок, но он ласково улыбнулся и сказал:

– Ты очень любишь Пульчинеллу, мальчик? Люби его всегда, люби всё, что создала твоя родина. Пойдём со мной, я покажу тебе других кукол.

Угольные пятнышки на глазах Пульчинеллы стерлись, и он опять стал слепым, безглазым. Но я всё-таки любил его.

Однажды к концу дня тётка Теренция послала меня, уж не помню зачем, в ту сторону, где жил Паскуале. Мне хотелось забежать в тот двор – не увижу ли я опять бледного мальчишку? Но я заплутался в незнакомых переулках и вышел на какую-то площадь. Её окружали высокие дома, и, словно зажатая между ними, выпирала к небу свой круглый купол каменная церковь. Я пошёл в переулок мимо церкви и вдруг остановился как вкопанный. В стене церкви были высечены из камня идущие фигуры: женщины в покрывалах, воины, старики в длинных плащах. Они были не совсем круглые, а только выпуклые; их плечи и затылки словно приросли к стене, и всё же они казались живыми. И глаза у них были живые, особенно у одного воина. Он шёл впереди и слегка обернулся назад, как бы спрашивая дорогу у шедшего за ним старика.

Я подумал: почему у воина такие живые глаза? И понял: в глазах были вырезаны маленькие круглые дырочки. Ровный свет падал на лицо воина, а в дырочках прятались тени. Поэтому у него был пристальный, живой взгляд. Я не вытерпел, вынул своего Пульчинеллу и принялся вырезывать дырочки в его глазах. И вот – один глаз ожил! Зато другой вышел совсем плохо – кривой и корявый. Я испугался, что испортил головку, и торопливо начал поправлять глаз.

Вдруг кто-то сильно толкнул меня в спину, Пульчинелла выскочил у меня из рук. Я чуть не упал. Чья-то трость ударила меня по ногам и стуча покатилась на мостовую. Какие-то бумаги рассыпались веером по земле.

– Ах, чёрт! – крикнул сердитый голос.

Высокий господин в чёрном плаще стоял передо мной, тараща серые блестящие глаза. Растрёпанная книга лежала у его ног. Как видно, он выбежал из-за угла, наткнулся на меня и разронял свои вещи.

– Ты кто такой? – спросил он, хмуря седые брови.

Я не успел ответить. Ветер сначала пошевелил, а потом подхватил бумажные листки и вереницей погнал их по площади.

– О мои апельсины! – заревел незнакомец и прыжками погнался за ними вслед.

Я удивился: какие апельсины? Никаких апельсинов не было, только бумажные листки крутились по мостовой. Едва господин протягивал руку, чтобы поймать листок, ветер подхватывал бумагу и мчал её в другую сторону. Шляпа незнакомца слетела, сизый парик растрепался, его плащ развевался, как огромное крыло. Из-под плаща мелькали длинные худые ноги в чёрных чулках. Мне стало весело. Я тоже бросился ловить листки. Я поднял с земли порыжелую шляпу, трость и растрёпанную книгу. Господин отдувался и вытирал лоб, бормоча проклятия. Я подал ему вещи.

– Что ты тут делал? – спросил он и посмотрел на меня так строго, будто видел меня насквозь. Я оробел.

– Ну, отвечай же! – крикнул он и топнул ногой.

– Я вырезывал глазки, синьор, – пробормотал я, – когда ваша милость вылетели из-за угла…

– Вылетел из-за угла? – повторил он и облегченно вздохнул. – Это правда, я очень задумался и не смотрел, куда иду… – Его глаза стали добрыми и виноватыми.

– Покажи мне, что ты вырезывал?

Я протянул ему Пульчинеллу.

– А, Пульчинелла, я узнаю благородные линии твоего носа, – сказал незнакомец и, разглядывая головку, продолжал медленно и важно: – Привет тебе, весёлый герой, с незапамятных времен потешающий простодушных итальянцев! Привет тебе, Пульчинелла, вырезанный из чурбашки маленьким черноглазым оборвышем!

Тут чудак снял шляпу и вежливо раскланялся с моим Пульчинеллой. Я подумал, не спятил ли он с ума. Мне стало не по себе, когда его когтистые пальцы взяли меня за подбородок, но он ласково улыбнулся и сказал:

– Ты очень любишь Пульчинеллу, мальчик? Люби его всегда, люби всё, что создала твоя родина. Пойдём со мной, я покажу тебе других кукол.

НА ЧЕРДАКЕ

Еле поспевая за длинными ногами незнакомца, я тащил под мышкой собранные листки. Его развевающийся плащ задевал меня по голове. Незнакомец говорил много, но я понял только то, что надо любить Пульчинеллу, и кукольный театр, и весёлые народные комедии.

– Но их и так все любят, синьор, – робко сказал я, – их нельзя не любить, они такие забавные.

– Их нельзя не любить… О милое дитя, в твоей кудрявой голове больше смысла, чем под высокими париками чопорных академиков. Их нельзя не любить… Если бы все так думали, итальянский театр не перенимал бы обезьяньи ужимки французов, а чтил бы свое народное искусство. – Он горько вздохнул.

Мы вошли в старый дом, поднялись по расшатанной лестнице, и чудак постучал в дощатую чердачную дверь.

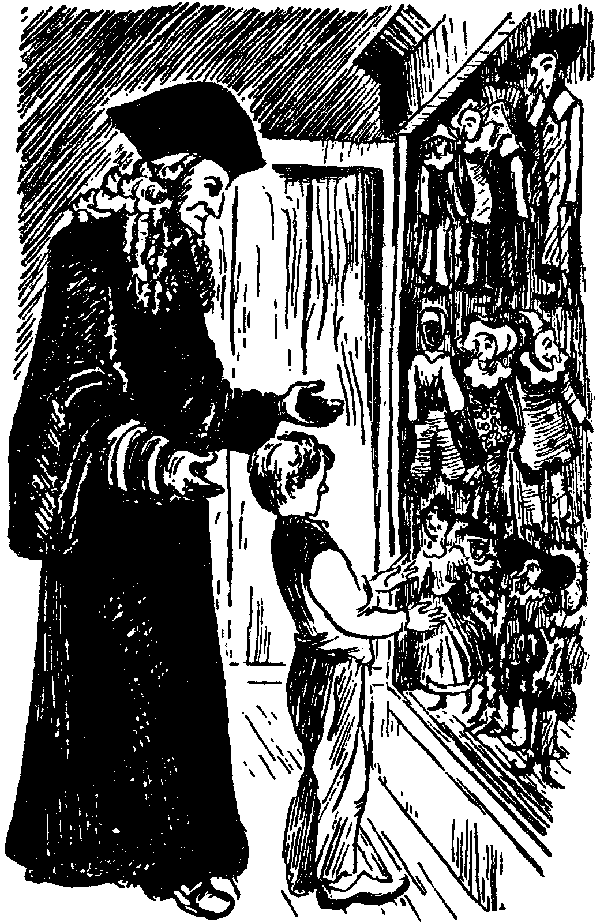

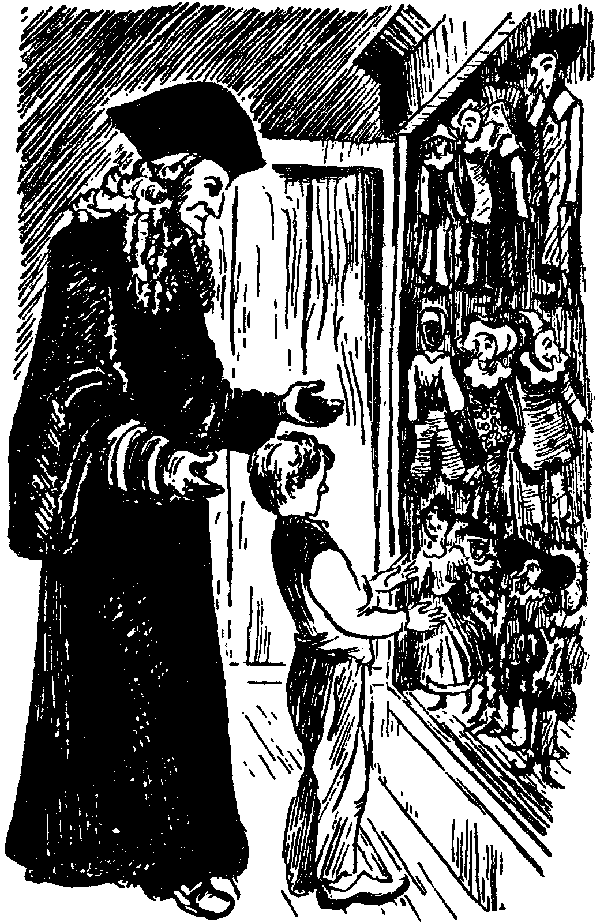

– Входите, синьор, милости прошу! – сказал старичок в чёрной шапочке, одной рукой открывая дверь, а другой прижимая к груди горшочек с клеем. Старичок был низенький и коренастый. Из-под седых бровей хитро поглядывали быстрые светлые глаза. Он приветливо улыбался.

Мы вошли. Яркий солнечный луч падал из окна косым светлым столбом. Сквозь этот светлый пыльный столб на столах и на полу виднелись книги, обрезки бумаги и пёстрые лоскутки. Пахло клеем и свежей краской. Старик смахнул стружки с хромого табурета и пододвинул его моему спутнику. Тот уселся, скрестив длинные ноги, и сказал:

– Я написал предисловие к моим «Апельсинам», дядюшка Джузеппе, и нёс его вам, чтобы сделать приличный переплет, но злой случай предал мои листки на волю ветра… Этот мальчуган собрал листки и порадовал меня восхитительным носом Пульчинеллы. Взгляните!

Старик взял мою головку и отошёл к окну, чтобы её рассмотреть. А длинноногий продолжал:

– Кто сказал, что они умерли – весёлые создания народной фантазии? Они живут в душе народа. Вы видите – уличный бродяжка в перепачканной рубашонке, сам того не зная, вырезывает в куске дерева вечную улыбку древнего Маккуса наших предков – весёлого Пульчинеллы наших дней! Спасибо тебе, мальчик, ты рассеял бы все мои сомнения, если бы они у меня были!

– Недурно вырезано! – сказал старик, возвращая мне головку. – Тебя как зовут? Джузеппе? Ого, мы с тобой тезки. Посмотри, тезка, кто у меня в гостях сегодня!

Я взглянул на стенку и обомлел. Там на гвозде висел настоящий Пульчинелла в белом колпачке и в белом балахончике. У него были не только головка и ручки, как у кукол, которых показывают над ширмами, но и ножки в широких белых штанах, а на ножках – чёрные башмачки.

Я взглянул на стенку и обомлел. Там на гвозде висел настоящий Пульчинелла в белом колпачке и в белом балахончике. У него были не только головка и ручки, как у кукол, которых показывают над ширмами, но и ножки в широких белых штанах, а на ножках – чёрные башмачки.

Он висел на туго натянутых нитках и улыбался мне своим деревянным ртом.

– Подойди же к нему, поздоровайся! – сказал дядя Джузеппе и сам стал рядом.

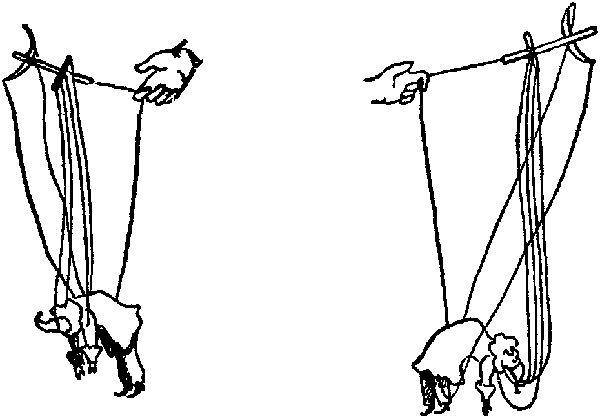

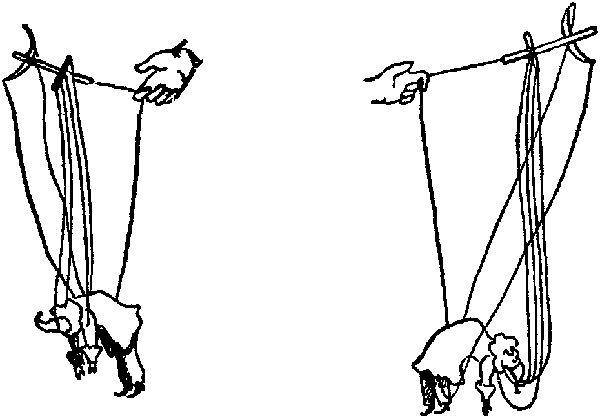

Я робко подошёл, и вдруг Пульчинелла протянул мне свой деревянный кулачок и дружески кивнул головой.

Я даже отскочил. Старик Джузеппе смеялся, перебирая нитки. Он снял с гвоздя деревянное коромыслице, к которому были привязаны нитки, и спустил Пульчинеллу на пол. Пульчинелла четко затопал ножками в широких белых штанах, подошёл к длинноногому, поднял угловатую ручку, снял свой белый колпачок и поклонился, а старик сказал за него тоненьким голоском:

– Приветствую синьора Карло Гоцци, покровителя и защитника весёлых марионеток!

Длинноногий захлопал в ладоши, а Пульчинелла замахал колпачком и стал притопывать, будто собирался танцевать фурлану[1].

Я сидел перед ним на корточках, глядел на него и не мог наглядеться. В искусных руках старого Джузеппе он был как живой.

Он вертел головкой во все стороны, тени двигались по его чудесно-безобразному лицу, и мне казалось, что он то улыбается, то подмигивает мне своими чёрными глазами.

– Откуда он у вас, Джузеппе? Я вижу, это не ваша работа, – спросил синьор Гоцци.

Дядя Джузеппе ответил, что Пульчинеллу принёс ему неаполитанский кукольник Мариано, вчера приехавший в Венецию. В дороге у Пульчинеллы сломалась ножка – её нужно было починить.

Кроме того, Джузеппе распилил туловище Пульчинеллы пополам и половинки сцепил колечками из проволоки, чтобы Пульчинелла мог наклоняться вперед и выгибаться назад.

Тут старик зацепил своим морщинистым пальцем нитку, прикреплённую к пояснице Пульчинеллы, и, нагнув коромыслице, отпустил все остальные нитки. Пульчинелла согнулся пополам так, что руки его коснулись земли.

Тогда старик выпрямил его, потянул нитку, привязанную к животу, опять опустил коромыслице, и Пульчинелла, откинувшись назад, сделал мост, как заправский акробат.

Тогда старик выпрямил его, потянул нитку, привязанную к животу, опять опустил коромыслице, и Пульчинелла, откинувшись назад, сделал мост, как заправский акробат.

– Теперь у Мариано будет самый ловкий Пульчинелла во всей Венеции! – воскликнул гость. – Но покажите мальчугану и ваших кукол, дядя Джузеппе. Он это заслужил. Да и мне хочется взглянуть на милых деревянных актёров!

Джузеппе довольно усмехнулся и открыл скрипучую дверцу стенного шкафа. Я заглянул в шкаф и замер. Там, подвязанные на нитки, висели куклы с прямыми деревянными ножками. В полутьме, чуть задетые солнечным лучом, поблескивали позументы на бархатных кафтанчиках и бисеринки на шёлковых юбочках. Одни куклы улыбались, другие хмурились, и все глядели на меня широко раскрытыми, неподвижными глазами.

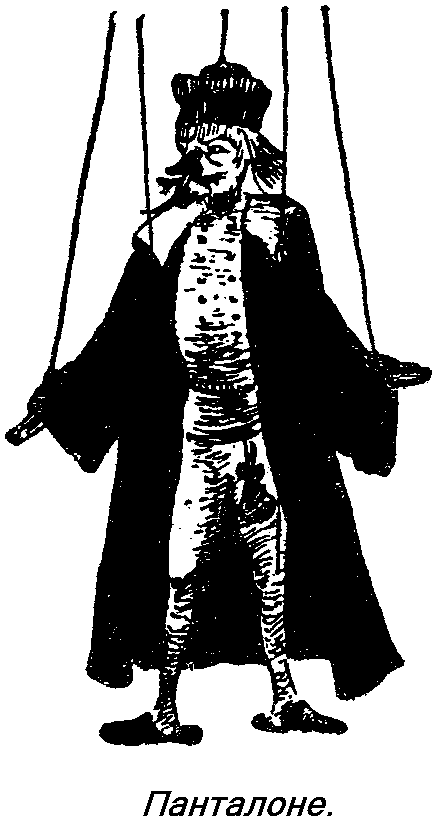

Синьор Гоцци взял в руки человечка в ярко-красном кафтане и в чёрном бархатном плаще. У него были удивлённые брови и острая седая бородка.

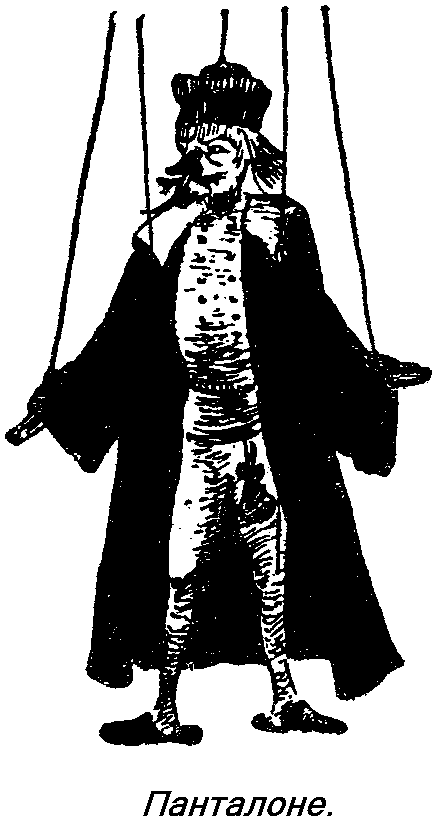

– Вот наш земляк, славный мессер Панталоне – добряк, болтун и простофиля! Ну разве он не похож на настоящего венецианца? – сказал синьор Гоцци и поправил на нём бархатную шапочку.

– Вот наш земляк, славный мессер Панталоне – добряк, болтун и простофиля! Ну разве он не похож на настоящего венецианца? – сказал синьор Гоцци и поправил на нём бархатную шапочку.

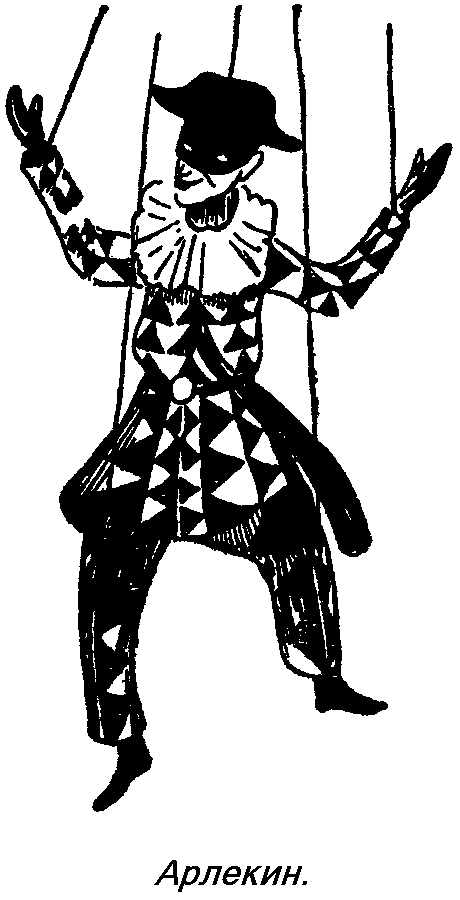

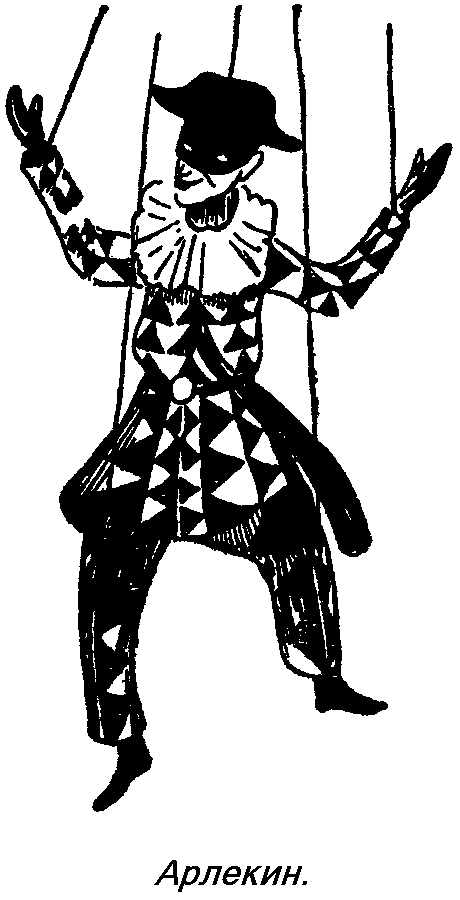

– А вот весёлый и беспечный Арлекин, родом из Бергамо. Он остроумен и глуп, прилежен и ленив, неуклюж и ловок! А как он чудесно пляшет! – Синьор Гоцци потрогал другого человечка в узком костюмчике из пёстрых лоскутков и дёрнул нитку. Тот выбросил вперед тонкую, гибкую ножку и помахал ею, как настоящий плясун.

– А вот весёлый и беспечный Арлекин, родом из Бергамо. Он остроумен и глуп, прилежен и ленив, неуклюж и ловок! А как он чудесно пляшет! – Синьор Гоцци потрогал другого человечка в узком костюмчике из пёстрых лоскутков и дёрнул нитку. Тот выбросил вперед тонкую, гибкую ножку и помахал ею, как настоящий плясун.

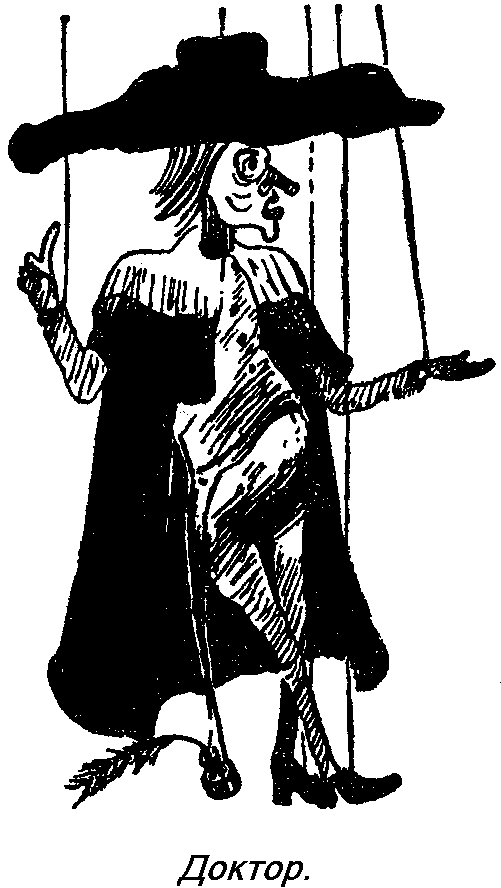

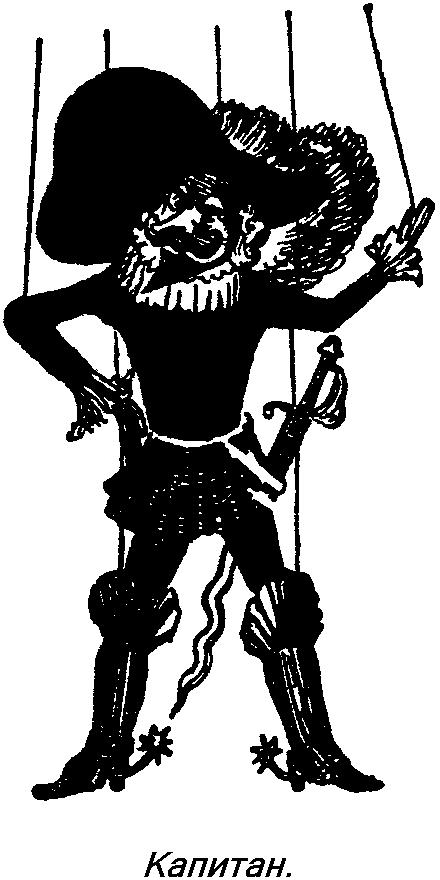

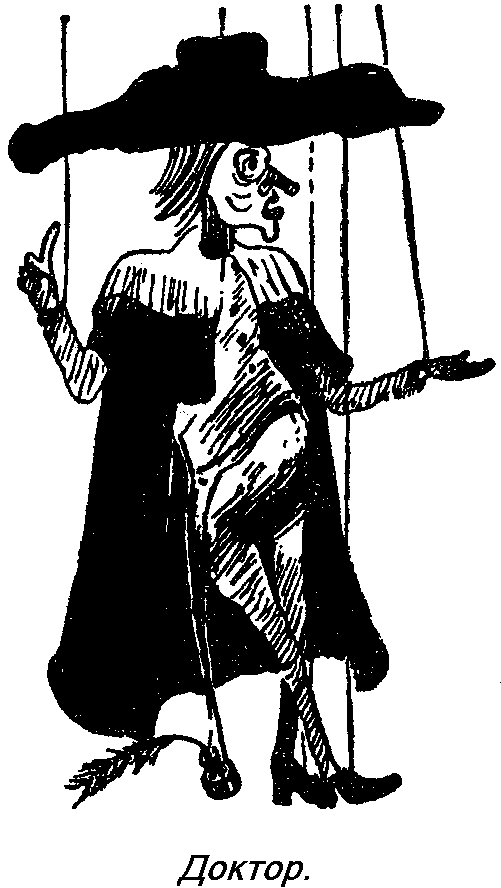

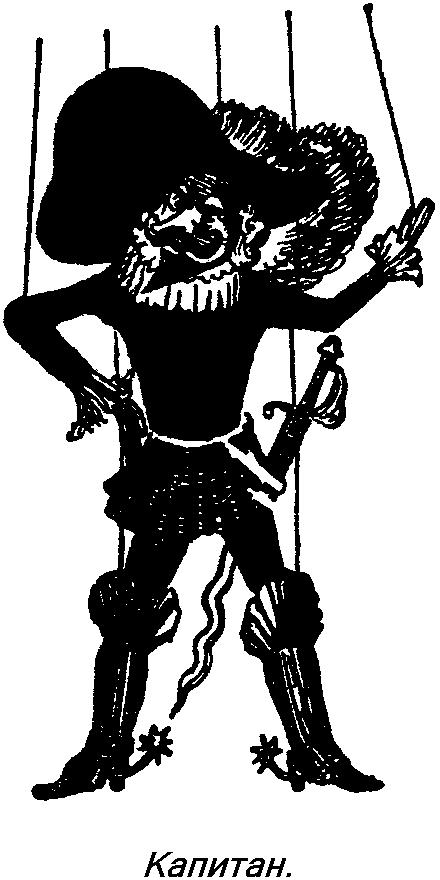

Тут были ещё неаполитанец Тарталья с маленьким, вздёрнутым носом, учёный Доктор из Болоньи с длинным и скучным лицом, усатый Капитан с багровыми щеками, Коломбина в шёлковом платьице и много других кукол.

Тут были ещё неаполитанец Тарталья с маленьким, вздёрнутым носом, учёный Доктор из Болоньи с длинным и скучным лицом, усатый Капитан с багровыми щеками, Коломбина в шёлковом платьице и много других кукол.

– Смотри внимательней, мальчик, смотри и запомни их навсегда, – сказал синьор Гоцци. – В этих весёлых героях воплотились добродетели и пороки нашего народа. Они созданы для смеха и шуток над нашим глупым, плутоватым и всё же прекрасным миром.

– Смотри внимательней, мальчик, смотри и запомни их навсегда, – сказал синьор Гоцци. – В этих весёлых героях воплотились добродетели и пороки нашего народа. Они созданы для смеха и шуток над нашим глупым, плутоватым и всё же прекрасным миром.

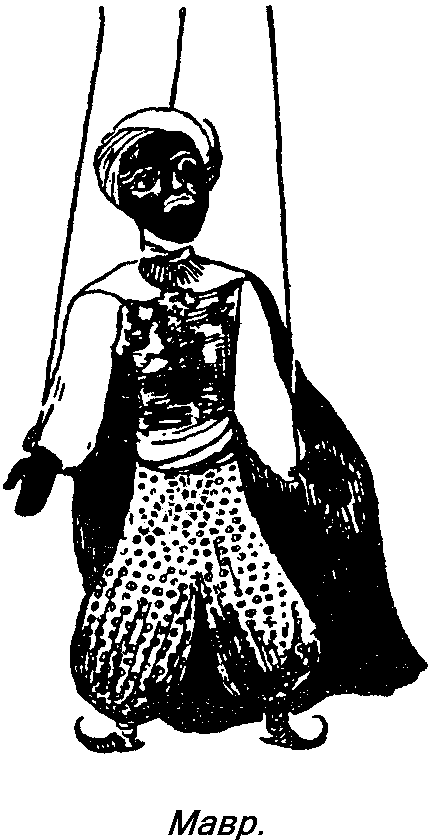

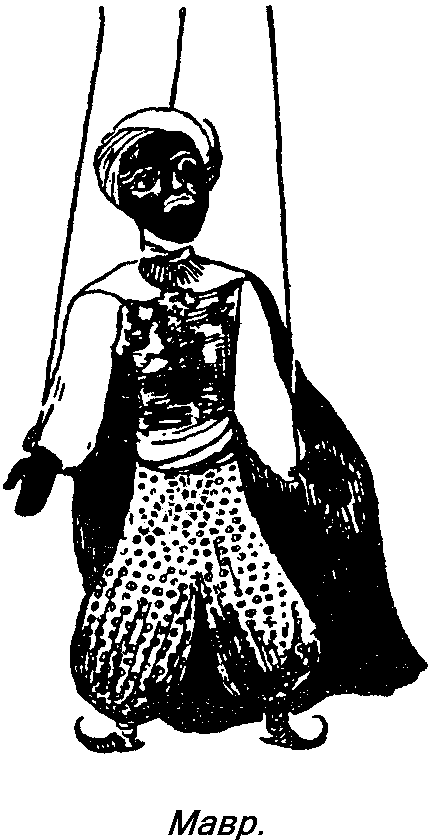

Мне очень понравился чёрный Мавр в белой чалме. У него были большие глаза с яркими белками и крупные красные губы. Невольно я провёл пальцами по его личику.

Мне очень понравился чёрный Мавр в белой чалме. У него были большие глаза с яркими белками и крупные красные губы. Невольно я провёл пальцами по его личику.

– Что ты делаешь? – крикнул синьор Гоцци.

Я отдёрнул руку. Верно, кукол нельзя трогать! Сейчас хозяин рассердится и прогонит меня прочь! А я не ушёл бы отсюда никогда в жизни!

– Отвечай же! – Синьор Гоцци топнул ногой.

– Я только потрогал его личико, ваша милость… – робко сказал я. – Мне хотелось бы вырезать такого Мавра, я хотел запомнить, как сделан у него нос…

– Вы слышите, Джузеппе? – заорал синьор Гоцци. – Он хотел запомнить, как сделан у него нос! У этого мальчишки врожденное чувство формы в пальцах! Недаром его потянуло к вашему лучшему произведению – к головке Мавра. Вы будете ослом, вы будете старым ослом, Джузеппе, если не возьмете мальчишку к себе в ученики и не сделаете его резчиком кукол! Кто, наконец, унаследует ваше искусство?

Джузеппе посмеивался, поглядывая то на него, то на меня.

– Я и сам подумал об этом, синьор. Мальчуган способный. Но ведь лишний рот – целый воз забот. Мне самому бывает нечего есть, и если бы не ваши переплеты…

– Пустяки! – сказал синьор Гоцци. – Вы ленитесь вырезывать простых грубых кукол для бродячих кукольников. Это – ваша воля. Но научите этому мальчишку – он прокормит и себя, и вас.

– А согласятся ли его родители?

– У меня нет родителей! – крикнул я во весь голос. – Возьмите меня к себе, ваша милость, возьмите меня к себе! Я буду вам прислуживать, буду подметать пол, носить воду, варить обед! Я буду делать всё, что вы прикажете!

– Вот видите, Джузеппе! – сказал синьор Гоцци.

Джузеппе задумчиво поскрёб себе подбородок и пристально поглядел на меня. Я испугался: сейчас он спросит, где я живу… Они узнают, что я приёмыш тётки Теренции, и отошлют меня обратно на рынок… Нет, я ничего им не скажу. Пусть думают, что у меня нет хозяйки, что я выпрашиваю милостыню и живу где-нибудь под мостом. Ведь назвал же меня синьор Гоцци «уличным бродяжкой».

Дядя Джузеппе, наверное, стал бы меня расспрашивать, но тут послышался стук. В дверь просунулась курчавая голова, и грубый голос спросил:

– Дядя Джузеппе, готов у вас Пульчинелла? Мне пора начинать представление.

– Пульчинелла готов. Входите, Мариано.

В каморку вошёл неаполитанец в зелёной куртке с позументом. Серебряная серьга болталась у него в ухе, новые сапоги скрипели. Взяв Пульчинеллу, он причмокнул губами:

– Вот это кукла! – и бережно завернул куклу в красный платок.

– Приходите, синьоры, я не начну представления без вас! – пробормотал он и вышел за дверь.

Мариано унёс Пульчинеллу. Как бы мне хотелось поглядеть на него в балагане! Возьмет ли меня дядя Джузеппе с собой на представление? Ведь за вход в балаган нужно платить, а у меня нет ни гроша.

Дядя Джузеппе надел потертую бархатную куртку, положил в карман табакерку и клетчатый платок и сказал:

– Ну, идём, мальчик!

Я чуть не подпрыгнул от радости.

– А вы, синьор Гоцци, тоже пойдёте с нами?

Синьор Гоцци поморщился.

– Нет, друг мой, не сегодня. Сейчас я пройдусь по набережной Скьявони, подышу вечерним воздухом над водой.

Мы спустились с чердака и пошли к площади Сан-Марко. Синьор Гоцци постукивал тростью по каменным плитам, ещё теплым от полуденного солнца, и говорил:

– Мариано – грубое животное. Он думает только о наживе. Народные шутки он повторяет без всякого смысла, как попугай. И всё же честь ему и слава за то, что он удержал эти шутки в своей тупой голове. Беспечные маски народных комедий исчезли со сцены настоящего театра, но их бледные тени ещё живут в балагане бродячего кукольника. Да будет благословен этот жалкий балаган.

Наступали сумерки. В городе зажигались ранние жёлтые огни. Из окон над каналами доносилась музыка. Синьор Гоцци был похож на большую грустную птицу.

– Но их и так все любят, синьор, – робко сказал я, – их нельзя не любить, они такие забавные.

– Их нельзя не любить… О милое дитя, в твоей кудрявой голове больше смысла, чем под высокими париками чопорных академиков. Их нельзя не любить… Если бы все так думали, итальянский театр не перенимал бы обезьяньи ужимки французов, а чтил бы свое народное искусство. – Он горько вздохнул.

Мы вошли в старый дом, поднялись по расшатанной лестнице, и чудак постучал в дощатую чердачную дверь.

– Входите, синьор, милости прошу! – сказал старичок в чёрной шапочке, одной рукой открывая дверь, а другой прижимая к груди горшочек с клеем. Старичок был низенький и коренастый. Из-под седых бровей хитро поглядывали быстрые светлые глаза. Он приветливо улыбался.

Мы вошли. Яркий солнечный луч падал из окна косым светлым столбом. Сквозь этот светлый пыльный столб на столах и на полу виднелись книги, обрезки бумаги и пёстрые лоскутки. Пахло клеем и свежей краской. Старик смахнул стружки с хромого табурета и пододвинул его моему спутнику. Тот уселся, скрестив длинные ноги, и сказал:

– Я написал предисловие к моим «Апельсинам», дядюшка Джузеппе, и нёс его вам, чтобы сделать приличный переплет, но злой случай предал мои листки на волю ветра… Этот мальчуган собрал листки и порадовал меня восхитительным носом Пульчинеллы. Взгляните!

Старик взял мою головку и отошёл к окну, чтобы её рассмотреть. А длинноногий продолжал:

– Кто сказал, что они умерли – весёлые создания народной фантазии? Они живут в душе народа. Вы видите – уличный бродяжка в перепачканной рубашонке, сам того не зная, вырезывает в куске дерева вечную улыбку древнего Маккуса наших предков – весёлого Пульчинеллы наших дней! Спасибо тебе, мальчик, ты рассеял бы все мои сомнения, если бы они у меня были!

– Недурно вырезано! – сказал старик, возвращая мне головку. – Тебя как зовут? Джузеппе? Ого, мы с тобой тезки. Посмотри, тезка, кто у меня в гостях сегодня!

Он висел на туго натянутых нитках и улыбался мне своим деревянным ртом.

– Подойди же к нему, поздоровайся! – сказал дядя Джузеппе и сам стал рядом.

Я робко подошёл, и вдруг Пульчинелла протянул мне свой деревянный кулачок и дружески кивнул головой.

Я даже отскочил. Старик Джузеппе смеялся, перебирая нитки. Он снял с гвоздя деревянное коромыслице, к которому были привязаны нитки, и спустил Пульчинеллу на пол. Пульчинелла четко затопал ножками в широких белых штанах, подошёл к длинноногому, поднял угловатую ручку, снял свой белый колпачок и поклонился, а старик сказал за него тоненьким голоском:

– Приветствую синьора Карло Гоцци, покровителя и защитника весёлых марионеток!

Длинноногий захлопал в ладоши, а Пульчинелла замахал колпачком и стал притопывать, будто собирался танцевать фурлану[1].

Я сидел перед ним на корточках, глядел на него и не мог наглядеться. В искусных руках старого Джузеппе он был как живой.

Он вертел головкой во все стороны, тени двигались по его чудесно-безобразному лицу, и мне казалось, что он то улыбается, то подмигивает мне своими чёрными глазами.

– Откуда он у вас, Джузеппе? Я вижу, это не ваша работа, – спросил синьор Гоцци.

Дядя Джузеппе ответил, что Пульчинеллу принёс ему неаполитанский кукольник Мариано, вчера приехавший в Венецию. В дороге у Пульчинеллы сломалась ножка – её нужно было починить.

Кроме того, Джузеппе распилил туловище Пульчинеллы пополам и половинки сцепил колечками из проволоки, чтобы Пульчинелла мог наклоняться вперед и выгибаться назад.

Тут старик зацепил своим морщинистым пальцем нитку, прикреплённую к пояснице Пульчинеллы, и, нагнув коромыслице, отпустил все остальные нитки. Пульчинелла согнулся пополам так, что руки его коснулись земли.

– Теперь у Мариано будет самый ловкий Пульчинелла во всей Венеции! – воскликнул гость. – Но покажите мальчугану и ваших кукол, дядя Джузеппе. Он это заслужил. Да и мне хочется взглянуть на милых деревянных актёров!

Джузеппе довольно усмехнулся и открыл скрипучую дверцу стенного шкафа. Я заглянул в шкаф и замер. Там, подвязанные на нитки, висели куклы с прямыми деревянными ножками. В полутьме, чуть задетые солнечным лучом, поблескивали позументы на бархатных кафтанчиках и бисеринки на шёлковых юбочках. Одни куклы улыбались, другие хмурились, и все глядели на меня широко раскрытыми, неподвижными глазами.

Синьор Гоцци взял в руки человечка в ярко-красном кафтане и в чёрном бархатном плаще. У него были удивлённые брови и острая седая бородка.

– Что ты делаешь? – крикнул синьор Гоцци.

Я отдёрнул руку. Верно, кукол нельзя трогать! Сейчас хозяин рассердится и прогонит меня прочь! А я не ушёл бы отсюда никогда в жизни!

– Отвечай же! – Синьор Гоцци топнул ногой.

– Я только потрогал его личико, ваша милость… – робко сказал я. – Мне хотелось бы вырезать такого Мавра, я хотел запомнить, как сделан у него нос…

– Вы слышите, Джузеппе? – заорал синьор Гоцци. – Он хотел запомнить, как сделан у него нос! У этого мальчишки врожденное чувство формы в пальцах! Недаром его потянуло к вашему лучшему произведению – к головке Мавра. Вы будете ослом, вы будете старым ослом, Джузеппе, если не возьмете мальчишку к себе в ученики и не сделаете его резчиком кукол! Кто, наконец, унаследует ваше искусство?

Джузеппе посмеивался, поглядывая то на него, то на меня.

– Я и сам подумал об этом, синьор. Мальчуган способный. Но ведь лишний рот – целый воз забот. Мне самому бывает нечего есть, и если бы не ваши переплеты…

– Пустяки! – сказал синьор Гоцци. – Вы ленитесь вырезывать простых грубых кукол для бродячих кукольников. Это – ваша воля. Но научите этому мальчишку – он прокормит и себя, и вас.

– А согласятся ли его родители?

– У меня нет родителей! – крикнул я во весь голос. – Возьмите меня к себе, ваша милость, возьмите меня к себе! Я буду вам прислуживать, буду подметать пол, носить воду, варить обед! Я буду делать всё, что вы прикажете!

– Вот видите, Джузеппе! – сказал синьор Гоцци.

Джузеппе задумчиво поскрёб себе подбородок и пристально поглядел на меня. Я испугался: сейчас он спросит, где я живу… Они узнают, что я приёмыш тётки Теренции, и отошлют меня обратно на рынок… Нет, я ничего им не скажу. Пусть думают, что у меня нет хозяйки, что я выпрашиваю милостыню и живу где-нибудь под мостом. Ведь назвал же меня синьор Гоцци «уличным бродяжкой».

Дядя Джузеппе, наверное, стал бы меня расспрашивать, но тут послышался стук. В дверь просунулась курчавая голова, и грубый голос спросил:

– Дядя Джузеппе, готов у вас Пульчинелла? Мне пора начинать представление.

– Пульчинелла готов. Входите, Мариано.

В каморку вошёл неаполитанец в зелёной куртке с позументом. Серебряная серьга болталась у него в ухе, новые сапоги скрипели. Взяв Пульчинеллу, он причмокнул губами:

– Вот это кукла! – и бережно завернул куклу в красный платок.

– Приходите, синьоры, я не начну представления без вас! – пробормотал он и вышел за дверь.

Мариано унёс Пульчинеллу. Как бы мне хотелось поглядеть на него в балагане! Возьмет ли меня дядя Джузеппе с собой на представление? Ведь за вход в балаган нужно платить, а у меня нет ни гроша.

Дядя Джузеппе надел потертую бархатную куртку, положил в карман табакерку и клетчатый платок и сказал:

– Ну, идём, мальчик!

Я чуть не подпрыгнул от радости.

– А вы, синьор Гоцци, тоже пойдёте с нами?

Синьор Гоцци поморщился.

– Нет, друг мой, не сегодня. Сейчас я пройдусь по набережной Скьявони, подышу вечерним воздухом над водой.

Мы спустились с чердака и пошли к площади Сан-Марко. Синьор Гоцци постукивал тростью по каменным плитам, ещё теплым от полуденного солнца, и говорил:

– Мариано – грубое животное. Он думает только о наживе. Народные шутки он повторяет без всякого смысла, как попугай. И всё же честь ему и слава за то, что он удержал эти шутки в своей тупой голове. Беспечные маски народных комедий исчезли со сцены настоящего театра, но их бледные тени ещё живут в балагане бродячего кукольника. Да будет благословен этот жалкий балаган.

Наступали сумерки. В городе зажигались ранние жёлтые огни. Из окон над каналами доносилась музыка. Синьор Гоцци был похож на большую грустную птицу.

В БАЛАГАНЕ

– Сюда, добрые дамы и почтенные господа! Спешите сюда, мальчики и девочки! Сегодня султан Аладдин спляшет волшебный танец. Сегодня плутовка Смеральдина запрячет монаха в сундук. Сегодня Пульчинелла покажет чудеса чёрной магии. Идите все смотреть на Пульчинеллу-чернокнижника!

Так кричал Мариано, зазывая народ в свой балаганчик. Долговязый парнишка бил в бубен и звенел колокольчиками. На афише у входа было написано кривыми буквами:

Два фонаря бросали тусклый свет на деревянные скамейки, на толпу нетерпеливых ребят и на заплатанную, сшитую из пёстрых лоскутков занавеску в глубине балаганчика. Мы уселись на краю скамьи. Скоро театрик наполнился зрителями – яблоку негде было упасть.

Долговязый парнишка зажег сальные свечи перед занавеской и потушил фонари. Трижды прозвенел гонг. У меня сердце замерло: сейчас начнется. В темноте заиграла скрипка – так весело, что мне захотелось плясать.

Четырёхугольный лоскут посреди занавески взвился кверху, открывая маленькую яркую сцену с семибашенным замком в глубине. Тотчас же на сцену вышел смешной, пузатый человечек. Я прыснул со смеху. Никогда ещё я не видел такого толстяка. Его туловище в полосатом балахончике было похоже на бочонок. Над бочонком торчала маленькая головка в колпаке с бубенчиками. Бочонок важно выступал, покачиваясь на тонких ножках.

Толстяк поднял ручку, поклонился и… пустился в пляс. Ах, посмотрели бы вы на этого плясуна! Он семенил ногами, подкидывал коленки, подпрыгивал, вертелся волчком, и вдруг – голова у него пропала. Я ахнул. Толстяк плясал на сцене без головы. Головы как не бывало! Он подпрыгнул, и голова появилась у него на плечах, словно вынырнула из бочонка.

– Ого! – закричали все ребята.

А толстяк всё плясал, и голова его то исчезала, то появлялась снова, улыбаясь и звеня бубенцами. И каждый раз ребята кричали:

– Ого!

Толстяк кончил свой танец. На сцене появился усатый турецкий султан в зелёной чалме и в оранжевых шароварах. Этого султана я уже видел на прошлогодней ярмарке. Сейчас он будет плясать, взмахивая руками и подкидывая ноги. Одна рука у него оторвется, завертится, запляшет и превратится в арапчонка. Потом – другая рука, потом – ноги и голова… Всё это будет плясать отдельно и превращаться в арапчат. От султана останется только зелёная чалма. Семь арапчат спляшут вокруг неё уморительный танец, завизжат и улетят кверху. Я заранее вытаращил глаза, чтобы не прозевать чудесных превращений.

Заиграл рожок. Султан начал плясать. Полы его красного халата развевались, он махал руками – сейчас у него отскочит рука… Рука отделилась от туловища, дёрнулась в сторону, и вдруг султан споткнулся, встал как вкопанный, а рука закачалась над ним в паутине ниток… Снова дёрнулась рука, султан тоже дёрнулся. Я видел: какая-то нитка захлестнула ему обе ноги, полы его халата сморщились и полезли кверху. Султан покривился на один бок.

– Эге! – крикнул чей-то голос из толпы. – Запутался султан!

За занавеской послышалась ругань. Султан, волоча ноги, протащился по сцене, как пучок тряпья, опутанный нитками. Из-за кулисы выбежала маленькая неаполитанка и, звеня бубном, протанцевала тарантеллу.

Потом выходили Пьеро, Арлекин и другие куклы. Каждая плясала свой танец. Я знал, что это ещё не настоящее представление, а только начало. Я ёрзал на скамье, мне хотелось поскорее поглядеть на Пульчинеллу-чернокнижника.

Занавес опустился, и я глубоко вздохнул.

– Хочешь, пойдём за сцену? – спросил Джузеппе.

В потемках мы проскользнули за занавеску. В дымном чаду свечей висели на гвоздях куклы: Пьеро, Панталоне, Пульчинелла. Я не посмел их потрогать, только удивился тому, какие они маленькие – едва побольше локтя. Со сцены они казались чуть ли не с меня ростом.

Мариано, стоя на четвереньках, устанавливал на сцене стенку с прорезанным окошком, маленький стол и табуретки. Пожилая женщина зашивала розовое платье Смеральдины, висевшей на гвоздике. Долговязый парнишка, держа в зубах нитки, распутывал султана. Старик с пластырем на глазу наигрывал на скрипке. Ему подпевала кудрявая девушка в пёстром платке.

– Ещё раз, Лиза, ещё раз! – говорил старик и отбивал такт ногой.

– Готово! – сказал Мариано, слезая со сцены.

Он взял в рот жестяную пластинку-пиветту и заверещал голосом Пульчинеллы:

– Представление продолжается!

Так кричал Мариано, зазывая народ в свой балаганчик. Долговязый парнишка бил в бубен и звенел колокольчиками. На афише у входа было написано кривыми буквами:

ПУЛЬЧИНЕЛЛА-ЧЕРНОКНИЖНИКЗрители, смеясь и толкаясь, протискивались в узкую дверь. Я ухватился за полу Джузеппе и пролез вместе с ним в балаганчик.

Два фонаря бросали тусклый свет на деревянные скамейки, на толпу нетерпеливых ребят и на заплатанную, сшитую из пёстрых лоскутков занавеску в глубине балаганчика. Мы уселись на краю скамьи. Скоро театрик наполнился зрителями – яблоку негде было упасть.

Долговязый парнишка зажег сальные свечи перед занавеской и потушил фонари. Трижды прозвенел гонг. У меня сердце замерло: сейчас начнется. В темноте заиграла скрипка – так весело, что мне захотелось плясать.

Четырёхугольный лоскут посреди занавески взвился кверху, открывая маленькую яркую сцену с семибашенным замком в глубине. Тотчас же на сцену вышел смешной, пузатый человечек. Я прыснул со смеху. Никогда ещё я не видел такого толстяка. Его туловище в полосатом балахончике было похоже на бочонок. Над бочонком торчала маленькая головка в колпаке с бубенчиками. Бочонок важно выступал, покачиваясь на тонких ножках.

Толстяк поднял ручку, поклонился и… пустился в пляс. Ах, посмотрели бы вы на этого плясуна! Он семенил ногами, подкидывал коленки, подпрыгивал, вертелся волчком, и вдруг – голова у него пропала. Я ахнул. Толстяк плясал на сцене без головы. Головы как не бывало! Он подпрыгнул, и голова появилась у него на плечах, словно вынырнула из бочонка.

– Ого! – закричали все ребята.

А толстяк всё плясал, и голова его то исчезала, то появлялась снова, улыбаясь и звеня бубенцами. И каждый раз ребята кричали:

– Ого!

Толстяк кончил свой танец. На сцене появился усатый турецкий султан в зелёной чалме и в оранжевых шароварах. Этого султана я уже видел на прошлогодней ярмарке. Сейчас он будет плясать, взмахивая руками и подкидывая ноги. Одна рука у него оторвется, завертится, запляшет и превратится в арапчонка. Потом – другая рука, потом – ноги и голова… Всё это будет плясать отдельно и превращаться в арапчат. От султана останется только зелёная чалма. Семь арапчат спляшут вокруг неё уморительный танец, завизжат и улетят кверху. Я заранее вытаращил глаза, чтобы не прозевать чудесных превращений.

Заиграл рожок. Султан начал плясать. Полы его красного халата развевались, он махал руками – сейчас у него отскочит рука… Рука отделилась от туловища, дёрнулась в сторону, и вдруг султан споткнулся, встал как вкопанный, а рука закачалась над ним в паутине ниток… Снова дёрнулась рука, султан тоже дёрнулся. Я видел: какая-то нитка захлестнула ему обе ноги, полы его халата сморщились и полезли кверху. Султан покривился на один бок.

– Эге! – крикнул чей-то голос из толпы. – Запутался султан!

За занавеской послышалась ругань. Султан, волоча ноги, протащился по сцене, как пучок тряпья, опутанный нитками. Из-за кулисы выбежала маленькая неаполитанка и, звеня бубном, протанцевала тарантеллу.

Потом выходили Пьеро, Арлекин и другие куклы. Каждая плясала свой танец. Я знал, что это ещё не настоящее представление, а только начало. Я ёрзал на скамье, мне хотелось поскорее поглядеть на Пульчинеллу-чернокнижника.

Занавес опустился, и я глубоко вздохнул.

– Хочешь, пойдём за сцену? – спросил Джузеппе.

В потемках мы проскользнули за занавеску. В дымном чаду свечей висели на гвоздях куклы: Пьеро, Панталоне, Пульчинелла. Я не посмел их потрогать, только удивился тому, какие они маленькие – едва побольше локтя. Со сцены они казались чуть ли не с меня ростом.

Мариано, стоя на четвереньках, устанавливал на сцене стенку с прорезанным окошком, маленький стол и табуретки. Пожилая женщина зашивала розовое платье Смеральдины, висевшей на гвоздике. Долговязый парнишка, держа в зубах нитки, распутывал султана. Старик с пластырем на глазу наигрывал на скрипке. Ему подпевала кудрявая девушка в пёстром платке.

– Ещё раз, Лиза, ещё раз! – говорил старик и отбивал такт ногой.

– Готово! – сказал Мариано, слезая со сцены.

Он взял в рот жестяную пластинку-пиветту и заверещал голосом Пульчинеллы:

– Представление продолжается!