Мы поспешили к нашей скамейке. Занавес поднялся. Мы увидели комнату с узорным окошком. В углу виднелся очаг, посредине стояли стол и табуретки, у стены – резной сундук.

Панталоне в чёрном бархатном плаще, переваливаясь, вышел на сцену. За ним, мелко семеня ножками, бежала Смеральдина в розовой юбочке.

– Прощай, Смеральдина, – сказал Панталоне густым голосом. – Я еду в Падую за товарами. Гляди, чтобы без меня сюда не шатались монахи. Я их терпеть не могу! Заведут глаза, бормочут молитвы – будто святые, а сами норовят угоститься задаром или вытянуть деньги у хозяйки, пока хозяина нет дома. Если без меня побывает здесь монах, уж я наломаю ему бока! – Панталоне грозно трясёт деревянной бородкой.

Смеральдина ахает, всплескивает руками и клянется, что она ни одного монаха не пустит на порог. Проводив Панталоне, она приносит лютню, играет и поёт, сидя у окошка. Я знаю, что на коленях у Смеральдины не лютня, а простая дощечка без струн. Я слышу, как старик за сценой наигрывает уа скрипке, а кудрявая Лиза подпевает ему, – и всё-таки мне кажется, что это играет и поёт маленькая деревянная Смеральдина в креслице у окна. Она двигает ручками над лютней, качает головой и отбивает такт.

– О, что за ангельское пение, синьора Смеральдина! Да будет мир с вами! – говорит скрипучий голос.

В окошко заглядывает бритая, толстощёкая голова монаха. Слово за словом – и толстый монах входит в дом. Слово за словом – и он усаживается за стол. Смеральдина приносит рыбу, жареного петуха и огромную тарелку с макаронами. Монах раскрывает рот, и… – поверите ли? – макароны сами скачут ему в глотку с тарелки!

Зрители хохочут, топают, кричат. Я сам разеваю рот, глядя на этого обжору. Монах снова раскрывает пасть, и снова макароны прыгают с тарелки.

Вдруг слышится пронзительный голос:

– Ля-ри-ля-ля! Ля-ри-ля-ля!

– Пульчинелла! Пульчинелла! – кричат зрители, вскочив с мест.

В окошко заглядывает Пульчинелла в чёрной масочке и белом колпаке. Он стучит в раму.

– Хозяюшка Смеральдина, пусти усталого путника!

– Ступай прочь, бродяга! – отвечает Смеральдина.

– Сгинь с глаз моих, нераскаянный грешник! – кричит монах и щёлкает челюстями над тарелкой.

Пульчинелла исчез. Монах объедается за столом. Смеральдина приносит большую бутыль с вином, и вдруг – снова стук. В окошке появляется голова Панталоне с деревянной бородкой.

– Отвори! – кричит Панталоне. – Я забыл дома кошелёк.

Монах уронил бутылку. Смеральдина, ахая, мечется по сцене. Ну и попадёт же теперь обжоре монаху!

– Спрячьтесь в сундук, ваше преподобие! – лепечет Смеральдина.

Монах прыгает в сундук. Тарелки с кушаньем и бутыль летят за ним следом. Крышка захлопнута. Только пучок ниток, идущий из сундука кверху, выдает, что в сундуке – монах.

Вместе с Панталоне входит Пульчинелла. Он приплясывает, поводит своим длинным носом, – кажется, будто он подмигивает Смеральдине.

– Я привёл гостя, Смеральдина, – говорит Панталоне, – накорми нас ужином!

– Нечем ужинать, дружок, в доме нет ничего съестного, – жалобно отвечает плутовка.

– Та-та-та! – пищит Пульчинелла. – Я сам вас угощу ужином!

– Да ты кто такой? – спрашивает Панталоне.

– Я художник, я сапожник, я пекарь, я и лекарь. Я заговариваю зубы, лечу дураков от глупости, – пищит Пульчинелла.

– Да что ты? – удивляется простак Панталоне. Тут Пульчинелла садится на стол и, болтая ногами, говорит такую ерунду, что зрители смеются не переставая. Джузеппе рядом со мной смеется тихим стариковским смехом, а я хохочу во весь голос.

– Я на метле летаю, чертей вызываю, я – чародей-чернокнижник! – пищит Пульчинелла.

– Хотел бы я поглядеть чёрта! – вздыхает Панталоне.

– Изволь.

Пульчинелла становится посреди комнаты, притопывает ногами и бормочет заклинания:

– Бýрум, бýрум, бандарá, чембурáнда, чембарá!

Смеральдина и Панталоне забились в угол и трясутся от страха. А Пульчинелла кричит всё громче, прыгает всё выше, носится по сцене, опрокидывает стол и табуретки. Наконец он подбегает к сундуку.

– Эй, чёрт, выходи!

– О-о-о! – страшным голосом вопит монах и выскакивает из сундука. Панталоне от страха упал в очаг и дрыгает ногами в воздухе. Смеральдина плачет, упав на колени. Пульчинелла колотит монаха дубинкой, гоняет его по всей сцене и выталкивает за дверь. Потом он вытаскивает из сундука тарелки с кушаньями и зовёт хозяев ужинать.

– Ох, – стонет Панталоне, – натерпелся я страху! А правда, Смеральдина, будто чёрт похож на толстого монаха?

Пульчинелла уже устроился за столом. Он тычет носом кушанья, пробует вино из бутылки и, взгромоздившись на табурет, поёт пресмешную застольную песню.

Занавес опустился, но все так хлопали, кричали и шумели, что он снова поднялся. Панталоне кивал нам бородкой, Смеральдина посылала поцелуи, Пульчинелла кланялся, размахивая дубинкой, и даже злополучный монах высунул голову из-за кулисы и на прощанье щёлкнул зубами, а дым догоравших свечей затягивал сцену голубым облаком.

НА ПЛОЩАДИ

ДЯДЯ ДЖУЗЕППЕ

НАШЕ РЕМЕСЛО

ПУЛЬЧИНЕЛЛА ОЖИЛ

Панталоне в чёрном бархатном плаще, переваливаясь, вышел на сцену. За ним, мелко семеня ножками, бежала Смеральдина в розовой юбочке.

– Прощай, Смеральдина, – сказал Панталоне густым голосом. – Я еду в Падую за товарами. Гляди, чтобы без меня сюда не шатались монахи. Я их терпеть не могу! Заведут глаза, бормочут молитвы – будто святые, а сами норовят угоститься задаром или вытянуть деньги у хозяйки, пока хозяина нет дома. Если без меня побывает здесь монах, уж я наломаю ему бока! – Панталоне грозно трясёт деревянной бородкой.

Смеральдина ахает, всплескивает руками и клянется, что она ни одного монаха не пустит на порог. Проводив Панталоне, она приносит лютню, играет и поёт, сидя у окошка. Я знаю, что на коленях у Смеральдины не лютня, а простая дощечка без струн. Я слышу, как старик за сценой наигрывает уа скрипке, а кудрявая Лиза подпевает ему, – и всё-таки мне кажется, что это играет и поёт маленькая деревянная Смеральдина в креслице у окна. Она двигает ручками над лютней, качает головой и отбивает такт.

– О, что за ангельское пение, синьора Смеральдина! Да будет мир с вами! – говорит скрипучий голос.

В окошко заглядывает бритая, толстощёкая голова монаха. Слово за словом – и толстый монах входит в дом. Слово за словом – и он усаживается за стол. Смеральдина приносит рыбу, жареного петуха и огромную тарелку с макаронами. Монах раскрывает рот, и… – поверите ли? – макароны сами скачут ему в глотку с тарелки!

Зрители хохочут, топают, кричат. Я сам разеваю рот, глядя на этого обжору. Монах снова раскрывает пасть, и снова макароны прыгают с тарелки.

Вдруг слышится пронзительный голос:

– Ля-ри-ля-ля! Ля-ри-ля-ля!

– Пульчинелла! Пульчинелла! – кричат зрители, вскочив с мест.

В окошко заглядывает Пульчинелла в чёрной масочке и белом колпаке. Он стучит в раму.

– Хозяюшка Смеральдина, пусти усталого путника!

– Ступай прочь, бродяга! – отвечает Смеральдина.

– Сгинь с глаз моих, нераскаянный грешник! – кричит монах и щёлкает челюстями над тарелкой.

Пульчинелла исчез. Монах объедается за столом. Смеральдина приносит большую бутыль с вином, и вдруг – снова стук. В окошке появляется голова Панталоне с деревянной бородкой.

– Отвори! – кричит Панталоне. – Я забыл дома кошелёк.

Монах уронил бутылку. Смеральдина, ахая, мечется по сцене. Ну и попадёт же теперь обжоре монаху!

– Спрячьтесь в сундук, ваше преподобие! – лепечет Смеральдина.

Монах прыгает в сундук. Тарелки с кушаньем и бутыль летят за ним следом. Крышка захлопнута. Только пучок ниток, идущий из сундука кверху, выдает, что в сундуке – монах.

Вместе с Панталоне входит Пульчинелла. Он приплясывает, поводит своим длинным носом, – кажется, будто он подмигивает Смеральдине.

– Я привёл гостя, Смеральдина, – говорит Панталоне, – накорми нас ужином!

– Нечем ужинать, дружок, в доме нет ничего съестного, – жалобно отвечает плутовка.

– Та-та-та! – пищит Пульчинелла. – Я сам вас угощу ужином!

– Да ты кто такой? – спрашивает Панталоне.

– Я художник, я сапожник, я пекарь, я и лекарь. Я заговариваю зубы, лечу дураков от глупости, – пищит Пульчинелла.

– Да что ты? – удивляется простак Панталоне. Тут Пульчинелла садится на стол и, болтая ногами, говорит такую ерунду, что зрители смеются не переставая. Джузеппе рядом со мной смеется тихим стариковским смехом, а я хохочу во весь голос.

– Я на метле летаю, чертей вызываю, я – чародей-чернокнижник! – пищит Пульчинелла.

– Хотел бы я поглядеть чёрта! – вздыхает Панталоне.

– Изволь.

Пульчинелла становится посреди комнаты, притопывает ногами и бормочет заклинания:

– Бýрум, бýрум, бандарá, чембурáнда, чембарá!

Смеральдина и Панталоне забились в угол и трясутся от страха. А Пульчинелла кричит всё громче, прыгает всё выше, носится по сцене, опрокидывает стол и табуретки. Наконец он подбегает к сундуку.

– Эй, чёрт, выходи!

– О-о-о! – страшным голосом вопит монах и выскакивает из сундука. Панталоне от страха упал в очаг и дрыгает ногами в воздухе. Смеральдина плачет, упав на колени. Пульчинелла колотит монаха дубинкой, гоняет его по всей сцене и выталкивает за дверь. Потом он вытаскивает из сундука тарелки с кушаньями и зовёт хозяев ужинать.

– Ох, – стонет Панталоне, – натерпелся я страху! А правда, Смеральдина, будто чёрт похож на толстого монаха?

Пульчинелла уже устроился за столом. Он тычет носом кушанья, пробует вино из бутылки и, взгромоздившись на табурет, поёт пресмешную застольную песню.

Занавес опустился, но все так хлопали, кричали и шумели, что он снова поднялся. Панталоне кивал нам бородкой, Смеральдина посылала поцелуи, Пульчинелла кланялся, размахивая дубинкой, и даже злополучный монах высунул голову из-за кулисы и на прощанье щёлкнул зубами, а дым догоравших свечей затягивал сцену голубым облаком.

НА ПЛОЩАДИ

Когда мы в темноте выходили из балаганчика, я потерял в толпе дядю Джузеппе. В потемневшем небе уже светились звезды. Вдалеке, на Большом канале, мелькали фонарики гондол и слышалась музыка.

На площади было всё ещё много народа. Я вглядывался в тёмные фигуры прохожих. Вот мне показалось, что я вижу широкие плечи и седые волосы моего спутника. Я бросился вслед прохожему. Но это был не Джузеппе. Я трижды обежал площадь и наконец вернулся к балагану. Сквозь грубое полотно занавески тускло мерцал огонек. В балагане слышались голоса. Может быть, дядя Джузеппе остался там и разговаривает с Мариано? Не решаясь войти, я стал ждать у входа. Скоро огонек погас. Рослый Мариано появился в дверях с ящиком в руках.

– Ну, всё взяли? – крикнул, он в темноту.

За ним вышли две женщины и долговязый парень с узлами на плечах.

– А если ты ещё раз запутаешь султана, я тебе ноги переломаю… – донеслось до меня ворчание Мариано. Они ушли.

Было слышно, как старик, охая и кряхтя, укладывается на ночлег. Вдруг жалобно и протяжно прозвенела струна: должно быть, он впотьмах задел свою скрипку. Потом всё стихло.

Дяди Джузеппе в балагане не было.

Большая красноватая луна вставала над дальними крышами. Я стоял на тёмной площади, не зная, что мне делать. Я думал, что дядя Джузеппе возьмет меня к себе, но он ушёл домой один. Значит, не возьмет. Неужто я должен вернуться к тётке Теренции? Она изобьет меня. Я уже видел, как открываю скрипучую дверь нашей душной каморки, слышал визгливую брань моей хозяйки и чувствовал её жесткие кулаки на моих плечах. И я не увижу больше чудесных кукол дяди Джузеппе!

Я постоял ещё, а потом тихонько пошёл к тому дому, куда меня днем привёл синьор Гоцци. Я поднялся впотьмах по скрипучей лестнице и осторожно потрогал дверь. А вдруг дядя Джузеппе рассердится и прогонит меня? Всё равно, я не вернусь домой. Я пойду на площадь и буду до утра сидеть у балагана. А там – будь что будет!

– Кто это скребётся, словно мышь? – громко спросил старый Джузеппе, отворив дверь. – Ах, это ты, мальчик? Ну, входи, уж если пришёл!

Я робко вошёл. На столе горела свеча, освещая хлеб, три луковицы и глиняный кувшин с вином.

– Поешь, а потом ложись спать! Вот твоя постель! – сказал хозяин, указав мне на кучу стружек и бумажных обрезков в углу.

Я уснул в тот вечер счастливый.

На площади было всё ещё много народа. Я вглядывался в тёмные фигуры прохожих. Вот мне показалось, что я вижу широкие плечи и седые волосы моего спутника. Я бросился вслед прохожему. Но это был не Джузеппе. Я трижды обежал площадь и наконец вернулся к балагану. Сквозь грубое полотно занавески тускло мерцал огонек. В балагане слышались голоса. Может быть, дядя Джузеппе остался там и разговаривает с Мариано? Не решаясь войти, я стал ждать у входа. Скоро огонек погас. Рослый Мариано появился в дверях с ящиком в руках.

– Ну, всё взяли? – крикнул, он в темноту.

За ним вышли две женщины и долговязый парень с узлами на плечах.

– А если ты ещё раз запутаешь султана, я тебе ноги переломаю… – донеслось до меня ворчание Мариано. Они ушли.

Было слышно, как старик, охая и кряхтя, укладывается на ночлег. Вдруг жалобно и протяжно прозвенела струна: должно быть, он впотьмах задел свою скрипку. Потом всё стихло.

Дяди Джузеппе в балагане не было.

Большая красноватая луна вставала над дальними крышами. Я стоял на тёмной площади, не зная, что мне делать. Я думал, что дядя Джузеппе возьмет меня к себе, но он ушёл домой один. Значит, не возьмет. Неужто я должен вернуться к тётке Теренции? Она изобьет меня. Я уже видел, как открываю скрипучую дверь нашей душной каморки, слышал визгливую брань моей хозяйки и чувствовал её жесткие кулаки на моих плечах. И я не увижу больше чудесных кукол дяди Джузеппе!

Я постоял ещё, а потом тихонько пошёл к тому дому, куда меня днем привёл синьор Гоцци. Я поднялся впотьмах по скрипучей лестнице и осторожно потрогал дверь. А вдруг дядя Джузеппе рассердится и прогонит меня? Всё равно, я не вернусь домой. Я пойду на площадь и буду до утра сидеть у балагана. А там – будь что будет!

– Кто это скребётся, словно мышь? – громко спросил старый Джузеппе, отворив дверь. – Ах, это ты, мальчик? Ну, входи, уж если пришёл!

Я робко вошёл. На столе горела свеча, освещая хлеб, три луковицы и глиняный кувшин с вином.

– Поешь, а потом ложись спать! Вот твоя постель! – сказал хозяин, указав мне на кучу стружек и бумажных обрезков в углу.

Я уснул в тот вечер счастливый.

ДЯДЯ ДЖУЗЕППЕ

– Помни, что я тебя не звал, – сказал мне на другое утро дядя Джузеппе. – Если ты привык шататься по улицам, болтать с гондольерами и выпрашивать грошики у гуляющих господ, лучше ступай, откуда пришёл. А у нас нужно работать. У резчика кукол тяжёлый хлеб.

Он был теперь совсем не такой приветливый, как вчера, когда показывал Пульчинеллу и называл меня тезкой. Говоря со мной, он смотрел в окно, как будто ему было всё равно, слышу я его или нет. За окном над куполом Сан-Марко кружились голуби.

– Я буду работать! – тихо сказал я.

Работа началась в тот же день. Но ни кукольных головок, ни ручек, ни ножек мне не пришлось вырезывать. Хозяин послал меня в чулан за двумя длинными деревянными брусками. Дал мне пилу. И велел распилить эти бруски на равные куски длиной в четверть локтя.

Я поставил на пол две чурбашки, положил на них брусок и начал пилить. Сначала пила не слушалась, и я до крови оцарапал руку её острыми зубьями, но потом я научился держать пилу прямо, и она стала легко врезываться в дерево. Мелкие опилки сыпались на пол белой струйкой.

Дядя Джузеппе сидел у окна, клеил переплеты и тихо насвистывал, не глядя на меня. Но едва я спотыкался в работе, он топал ногой и сердито говорил:

– Держи пилу прямо! Ты опять её скривил!

Он узнавал это по звуку пилы.

Когда я кончил возиться с брусками, хозяин дал мне толстую доску и велел тоже распилить её на куски. Может быть, он раздумал учить меня резанию кукол? Всё равно, я буду пилить и делать всё, что он прикажет, только бы он не прогнал меня к тётке Теренции!

Я работал весь день не разгибая спины. Плечи у меня болели, на руках натерлись мозоли. На полу лежало множество кусков дерева и большая куча опилок.

Уже совсем стемнело, когда дядя Джузеппе позволил мне бросить работу. Я был очень голоден. Мы, как вчера, поужинали при свече хлебом и луком.

– А ты знаешь, зачем это? – спросил хозяин, кивнув на распиленные бруски.

Я покачал головой. У меня был набит рот.

– Это болванки, или заготовки для кукол. Из толстых и коротких кусков мы вырежем головки и туловища, а из узких и длинных – ручки и ножки. Завтра ты вырежешь ручки твоему Пульчинелле!

– Значит, я всё-таки буду вырезывать кукол!

Дядя Джузеппе усмехнулся в первый раз за день. Глаза у него стали добрые. Я опять уснул счастливый.

С этого дня я остался жить на чердаке. По утрам я приносил воду из колодца, подметал нашу каморку и, закусив коркой хлеба, усаживался за работу. Хозяин дал мне стамески разной величины и острый ножик с костяной ручкой. Он показал мне, как нужно вырезывать ручки, сжатые в кулачок, – для Пульчинеллы, с раскрытыми ладонями – для Панталоне, с протянутым указательным пальцем – для Доктора. Он сам резал из дерева ловко и быстро. Издали могло показаться – он чистит картошку. А это он вырезывал кукольную головку. Срежет щепку, одну и другую – вот уже две щеки, а между ними торчит нос, ковырнет острием ножа – вот и глазки смотрят.

Дядя Джузеппе не бранился, не кричал, не давал мне подзатыльников, как моя прежняя хозяйка. Но если я работал плохо и делал не то, что нужно, – он отворачивался от меня и с досадой глядел в окно. Казалось, он думал: «Зачем я вожусь с этим безмозглым мальчишкой? Его ничему не научишь!» Тогда я готов был плакать. Я изо всех сил старался работать хорошо.

Иногда к нам приходили уличные кукольники, просили сделать новую куклу или починить старую. Дядя Джузеппе не любил такой работы.

– Разве это кукла? – сказал он однажды, насадив на палец маленькую головку Пульчинеллы, принесенную ему одним из кукольников. – Она не смеется, а только щерит пасть! Вот те – настоящие куклы для театра! – Он кивнул в сторону стенного шкафа.

Те куклы улыбались и хмурились, как живые, – так хорошо были вырезаны их личики.

Как-то раз синьор Гоцци привёл на чердак двух нарядных дам и попросил Джузеппе показать им кукол. Одна дама была молодая, весёлая, с быстрыми чёрными глазками, другая – постарше, с длинным, скучным лицом.

Дядя Джузеппе вывел на нитках маленькую Коломбину и заставил её поклониться гостям. Потом Коломбина пошла вперед, протянув ручки, и шевелила головкой, будто рассказывала что-то. Потом она упала на колени, закрыла лицо ручками и горько заплакала. Её деревянные плечики содрогались от рыданий.

– Ах ты бедняжка! – воскликнул синьор Гоцци и, обернувшись к дамам, сказал: – Право же, это волнует сильнее, чем высокопарные речи без всякого проблеска чувства, которые мы так часто слышим от живых актрис!

– Как? – вскрикнула молодая дама. – Синьор Гоцци хочет, чтобы мы стали деревянными куклами? Это бесчеловечно!

Дамы расхохотались и, шурша платьями, ушли с чердака. Синьор Гоцци последовал за ними. Дядя Джузеппе спрятал Коломбину в шкаф и сказал:

– Как хорошо умеет синьор Гоцци говорить о марионетках!

Дядя Джузеппе очень любил синьора Гоцци. Он становился приветливым, и глаза его светились, когда этот хмурый, сухопарый гость появлялся на нашем пороге. С какой любовью он переплетал рукописи и книги своего друга! Часто по ночам я видел, как он читает их при свете огарка. Его губы шевелились. Наверное, он наизусть заучивал всё написанное, прежде чем отдать работу заказчику.

Он был теперь совсем не такой приветливый, как вчера, когда показывал Пульчинеллу и называл меня тезкой. Говоря со мной, он смотрел в окно, как будто ему было всё равно, слышу я его или нет. За окном над куполом Сан-Марко кружились голуби.

– Я буду работать! – тихо сказал я.

Работа началась в тот же день. Но ни кукольных головок, ни ручек, ни ножек мне не пришлось вырезывать. Хозяин послал меня в чулан за двумя длинными деревянными брусками. Дал мне пилу. И велел распилить эти бруски на равные куски длиной в четверть локтя.

Я поставил на пол две чурбашки, положил на них брусок и начал пилить. Сначала пила не слушалась, и я до крови оцарапал руку её острыми зубьями, но потом я научился держать пилу прямо, и она стала легко врезываться в дерево. Мелкие опилки сыпались на пол белой струйкой.

Дядя Джузеппе сидел у окна, клеил переплеты и тихо насвистывал, не глядя на меня. Но едва я спотыкался в работе, он топал ногой и сердито говорил:

– Держи пилу прямо! Ты опять её скривил!

Он узнавал это по звуку пилы.

Когда я кончил возиться с брусками, хозяин дал мне толстую доску и велел тоже распилить её на куски. Может быть, он раздумал учить меня резанию кукол? Всё равно, я буду пилить и делать всё, что он прикажет, только бы он не прогнал меня к тётке Теренции!

Я работал весь день не разгибая спины. Плечи у меня болели, на руках натерлись мозоли. На полу лежало множество кусков дерева и большая куча опилок.

Уже совсем стемнело, когда дядя Джузеппе позволил мне бросить работу. Я был очень голоден. Мы, как вчера, поужинали при свече хлебом и луком.

– А ты знаешь, зачем это? – спросил хозяин, кивнув на распиленные бруски.

Я покачал головой. У меня был набит рот.

– Это болванки, или заготовки для кукол. Из толстых и коротких кусков мы вырежем головки и туловища, а из узких и длинных – ручки и ножки. Завтра ты вырежешь ручки твоему Пульчинелле!

– Значит, я всё-таки буду вырезывать кукол!

Дядя Джузеппе усмехнулся в первый раз за день. Глаза у него стали добрые. Я опять уснул счастливый.

С этого дня я остался жить на чердаке. По утрам я приносил воду из колодца, подметал нашу каморку и, закусив коркой хлеба, усаживался за работу. Хозяин дал мне стамески разной величины и острый ножик с костяной ручкой. Он показал мне, как нужно вырезывать ручки, сжатые в кулачок, – для Пульчинеллы, с раскрытыми ладонями – для Панталоне, с протянутым указательным пальцем – для Доктора. Он сам резал из дерева ловко и быстро. Издали могло показаться – он чистит картошку. А это он вырезывал кукольную головку. Срежет щепку, одну и другую – вот уже две щеки, а между ними торчит нос, ковырнет острием ножа – вот и глазки смотрят.

Дядя Джузеппе не бранился, не кричал, не давал мне подзатыльников, как моя прежняя хозяйка. Но если я работал плохо и делал не то, что нужно, – он отворачивался от меня и с досадой глядел в окно. Казалось, он думал: «Зачем я вожусь с этим безмозглым мальчишкой? Его ничему не научишь!» Тогда я готов был плакать. Я изо всех сил старался работать хорошо.

Иногда к нам приходили уличные кукольники, просили сделать новую куклу или починить старую. Дядя Джузеппе не любил такой работы.

– Разве это кукла? – сказал он однажды, насадив на палец маленькую головку Пульчинеллы, принесенную ему одним из кукольников. – Она не смеется, а только щерит пасть! Вот те – настоящие куклы для театра! – Он кивнул в сторону стенного шкафа.

Те куклы улыбались и хмурились, как живые, – так хорошо были вырезаны их личики.

Как-то раз синьор Гоцци привёл на чердак двух нарядных дам и попросил Джузеппе показать им кукол. Одна дама была молодая, весёлая, с быстрыми чёрными глазками, другая – постарше, с длинным, скучным лицом.

Дядя Джузеппе вывел на нитках маленькую Коломбину и заставил её поклониться гостям. Потом Коломбина пошла вперед, протянув ручки, и шевелила головкой, будто рассказывала что-то. Потом она упала на колени, закрыла лицо ручками и горько заплакала. Её деревянные плечики содрогались от рыданий.

– Ах ты бедняжка! – воскликнул синьор Гоцци и, обернувшись к дамам, сказал: – Право же, это волнует сильнее, чем высокопарные речи без всякого проблеска чувства, которые мы так часто слышим от живых актрис!

– Как? – вскрикнула молодая дама. – Синьор Гоцци хочет, чтобы мы стали деревянными куклами? Это бесчеловечно!

Дамы расхохотались и, шурша платьями, ушли с чердака. Синьор Гоцци последовал за ними. Дядя Джузеппе спрятал Коломбину в шкаф и сказал:

– Как хорошо умеет синьор Гоцци говорить о марионетках!

Дядя Джузеппе очень любил синьора Гоцци. Он становился приветливым, и глаза его светились, когда этот хмурый, сухопарый гость появлялся на нашем пороге. С какой любовью он переплетал рукописи и книги своего друга! Часто по ночам я видел, как он читает их при свете огарка. Его губы шевелились. Наверное, он наизусть заучивал всё написанное, прежде чем отдать работу заказчику.

НАШЕ РЕМЕСЛО

Синьору Гоцци тоже нравилась дружба старого резчика. Я слышал, как он сказал однажды:

– Меня зовут «Молчаливым» и даже «Отшельником», потому что я часто молчу и избегаю людей. Однако это происходит не от моей злобы или мрачности моего характера – ведь я очень склонен к шуткам и весёлым безумством, – а оттого, что мои знакомые слишком серьезны, тупы и не любят шуток. С ними я чувствую себя в оковах. Зато у вас на чердаке, дядя Джузеппе, где в окно видны легкие купола Венеции, где в шкафу живут чудесные деревянные человечки – чистые создания фантазии художника, – мне дышится легко. Я снова чувствую себя поэтом. Кто сказал, что для писания стихов достаточно знать поэтические правила и законы логики? Прежде всего для этого нужно легкое сердце, мой друг!

Синьор Гоцци часто сиживал у нас на табурете, обхватив руками свои костлявые колени, и рассказывал нам разные истории о деревянных актёрах.

Я перескажу вам кое-что из его рассказов, чтобы вы знали, какое древнее и какое почетное наше ремесло – ремесло кукольника.

Марионетки явились на свет в древние времена, – может быть, три, а может быть, четыре тысячи лет назад.

Давным-давно на острове Крите в Эгейском море жил искусный резчик и механик – Дедал. Это он выстроил критскому царю Миносу огромный дворец-лабиринт, в котором было столько зал, дворов и переходов, что, войдя в него, можно было заблудиться и никогда уже не найти дороги обратно.

Дедал вырезывал из дерева удивительные статуи: они ходили, протягивали руки, поводили большими чёрными глазами. Он раскрашивал их лица белилами и румянами, одевал их в пурпурные и шафранные ткани и в серебряные доспехи. Они были прекраснее живых людей и вселяли в народ восторг и ужас.

Дедал замыслил бежать от царя Миноса. Он сделал себе и своему сыну Икару крылья, слепленные из воска и птичьих перьев. Отец и сын полетели за море.

В пути Икар поднялся слишком близко к солнцу, – воск растопился от жары, перья развеялись по ветру. Он упал в море и утонул.

А Дедал благополучно перелетел на чужой берег и пошёл скитаться по разным странам. Он вырезывал из дерева маленькие фигурки. Они могли бегать, танцевать и представлять человеческую жизнь. Их приходилось держать на привязи или запирать в ларцы, иначе они сами собой приходили в движение и убегали. Дедал стал желанным гостем и в царских дворцах, и в пастушьих хижинах.

– Это сказка, – сказал синьор Гоцци, – но в каждой сказке скрыто зерно истины. Марионетки действительно родились на свет давным-давно, и тот, кто их выдумал, был остроумным человеком.

Во всех городах Древней Греции были театры. Кукольники назывались тогда невроспасты – это значит «управляющие нитями». «Неврос» – по-гречески «нить», а «пасти» – «тянуть».

Великий философ Греции Сократ подолгу простаивал перед уличными балаганами, любуясь на кукольные представления. А его ученик Платон уверял, что люди похожи на марионеток: страсти тянут их в разные стороны, как нити тянут марионетку, но человек должен подчинять свою волю только одной нити – золотой нити разума.

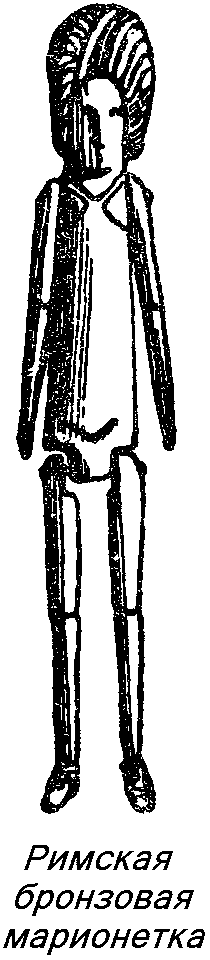

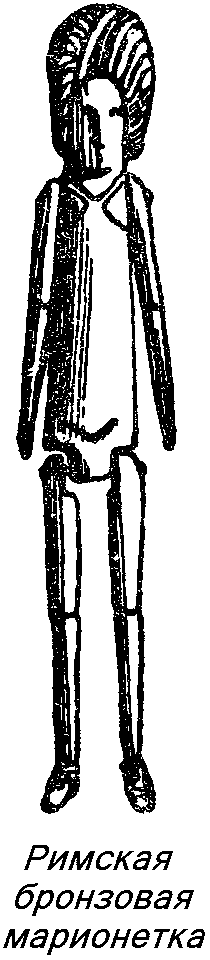

У древних римлян было ещё больше кукольных театров, чем в Греции. Живые римские актёры представляли на площадях весёлые комедии. Маленькие деревянные актёры подражали им на своих крошечных сценах. Тогда родились комические маски: буян и забияка Маккус, которого мы теперь зовём Пульчинеллой, добряк и простофиля Паппус – теперешний Панталоне, плутоватые слуги Дзанни – это наши Арлекин и Бригелла – и лукавая служанка Цитерия – по-нашему, Коломбина.

У древних римлян было ещё больше кукольных театров, чем в Греции. Живые римские актёры представляли на площадях весёлые комедии. Маленькие деревянные актёры подражали им на своих крошечных сценах. Тогда родились комические маски: буян и забияка Маккус, которого мы теперь зовём Пульчинеллой, добряк и простофиля Паппус – теперешний Панталоне, плутоватые слуги Дзанни – это наши Арлекин и Бригелла – и лукавая служанка Цитерия – по-нашему, Коломбина.

Прошли века, пал Древний Рим. Изменилась жизнь, изменились люди. Мы мало похожи на древних римлян, мы носим не сандалии, а башмаки с пряжками. Но кое-что осталось от старины. Веселые герои древних комедий всё так же забавляют нас и будут забавлять, пока итальянский народ не разлюбит шуток, забав и чудесных приключений! Итальянские марионетки считаются лучшими во всём мире. Помни об этом, мальчик, когда вырезываешь своих кукол, и не посрами свою родину!

Я помнил об этом. Я помнил всё, что рассказывал синьор Гоцци. И у меня голова шла кругом от всех этих удивительных историй. Подумать только – уже тысячи лет тому назад люди делали марионеток и любовались на их представления. Но откуда синьор Гоцци узнал об этом?

– А ты умеешь читать, мальчик? Нет? Дядя Джузеппе, почему же вы не учите его грамоте?

С того дня дядя Джузеппе начал учить меня читать по книгам, которые он переплетал для синьора Гоцци.

– Меня зовут «Молчаливым» и даже «Отшельником», потому что я часто молчу и избегаю людей. Однако это происходит не от моей злобы или мрачности моего характера – ведь я очень склонен к шуткам и весёлым безумством, – а оттого, что мои знакомые слишком серьезны, тупы и не любят шуток. С ними я чувствую себя в оковах. Зато у вас на чердаке, дядя Джузеппе, где в окно видны легкие купола Венеции, где в шкафу живут чудесные деревянные человечки – чистые создания фантазии художника, – мне дышится легко. Я снова чувствую себя поэтом. Кто сказал, что для писания стихов достаточно знать поэтические правила и законы логики? Прежде всего для этого нужно легкое сердце, мой друг!

Синьор Гоцци часто сиживал у нас на табурете, обхватив руками свои костлявые колени, и рассказывал нам разные истории о деревянных актёрах.

Я перескажу вам кое-что из его рассказов, чтобы вы знали, какое древнее и какое почетное наше ремесло – ремесло кукольника.

Марионетки явились на свет в древние времена, – может быть, три, а может быть, четыре тысячи лет назад.

Давным-давно на острове Крите в Эгейском море жил искусный резчик и механик – Дедал. Это он выстроил критскому царю Миносу огромный дворец-лабиринт, в котором было столько зал, дворов и переходов, что, войдя в него, можно было заблудиться и никогда уже не найти дороги обратно.

Дедал вырезывал из дерева удивительные статуи: они ходили, протягивали руки, поводили большими чёрными глазами. Он раскрашивал их лица белилами и румянами, одевал их в пурпурные и шафранные ткани и в серебряные доспехи. Они были прекраснее живых людей и вселяли в народ восторг и ужас.

Дедал замыслил бежать от царя Миноса. Он сделал себе и своему сыну Икару крылья, слепленные из воска и птичьих перьев. Отец и сын полетели за море.

В пути Икар поднялся слишком близко к солнцу, – воск растопился от жары, перья развеялись по ветру. Он упал в море и утонул.

А Дедал благополучно перелетел на чужой берег и пошёл скитаться по разным странам. Он вырезывал из дерева маленькие фигурки. Они могли бегать, танцевать и представлять человеческую жизнь. Их приходилось держать на привязи или запирать в ларцы, иначе они сами собой приходили в движение и убегали. Дедал стал желанным гостем и в царских дворцах, и в пастушьих хижинах.

– Это сказка, – сказал синьор Гоцци, – но в каждой сказке скрыто зерно истины. Марионетки действительно родились на свет давным-давно, и тот, кто их выдумал, был остроумным человеком.

Во всех городах Древней Греции были театры. Кукольники назывались тогда невроспасты – это значит «управляющие нитями». «Неврос» – по-гречески «нить», а «пасти» – «тянуть».

Великий философ Греции Сократ подолгу простаивал перед уличными балаганами, любуясь на кукольные представления. А его ученик Платон уверял, что люди похожи на марионеток: страсти тянут их в разные стороны, как нити тянут марионетку, но человек должен подчинять свою волю только одной нити – золотой нити разума.

Прошли века, пал Древний Рим. Изменилась жизнь, изменились люди. Мы мало похожи на древних римлян, мы носим не сандалии, а башмаки с пряжками. Но кое-что осталось от старины. Веселые герои древних комедий всё так же забавляют нас и будут забавлять, пока итальянский народ не разлюбит шуток, забав и чудесных приключений! Итальянские марионетки считаются лучшими во всём мире. Помни об этом, мальчик, когда вырезываешь своих кукол, и не посрами свою родину!

Я помнил об этом. Я помнил всё, что рассказывал синьор Гоцци. И у меня голова шла кругом от всех этих удивительных историй. Подумать только – уже тысячи лет тому назад люди делали марионеток и любовались на их представления. Но откуда синьор Гоцци узнал об этом?

– А ты умеешь читать, мальчик? Нет? Дядя Джузеппе, почему же вы не учите его грамоте?

С того дня дядя Джузеппе начал учить меня читать по книгам, которые он переплетал для синьора Гоцци.

ПУЛЬЧИНЕЛЛА ОЖИЛ

Дядя Джузеппе научил меня собирать и скреплять вместе отдельные части кукол. Я вырезал туловище моему Пульчинелле и прикрепил к нему проволочными колечками головку, ручки и ножки. Теперь Пульчинелла мог лежать и сидеть в любой позе, но на ногах не стоял: он ещё не был подвязан на нитки.

– Кукольник должен сам одевать своих кукол, – сказал Джузеппе, вдевая нитку в иглу.

И я стал кроить и сшивать пёстрые лоскутки, не боясь прослыть девчонкой.

Я сделал Пульчинелле широкие белые штаны, балахончик и колпачок.

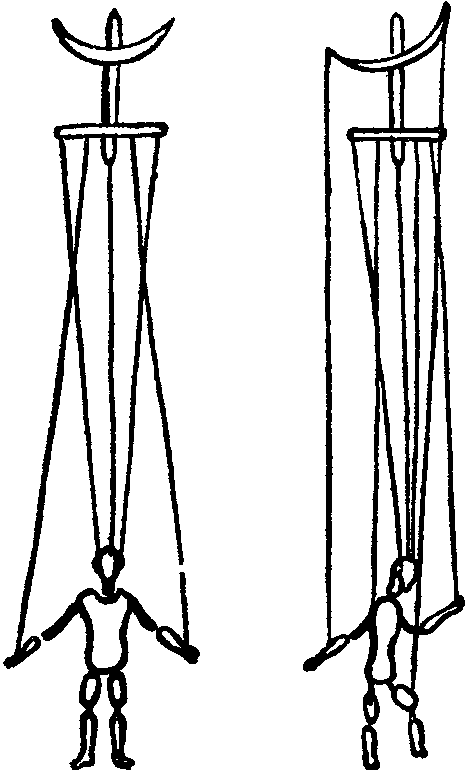

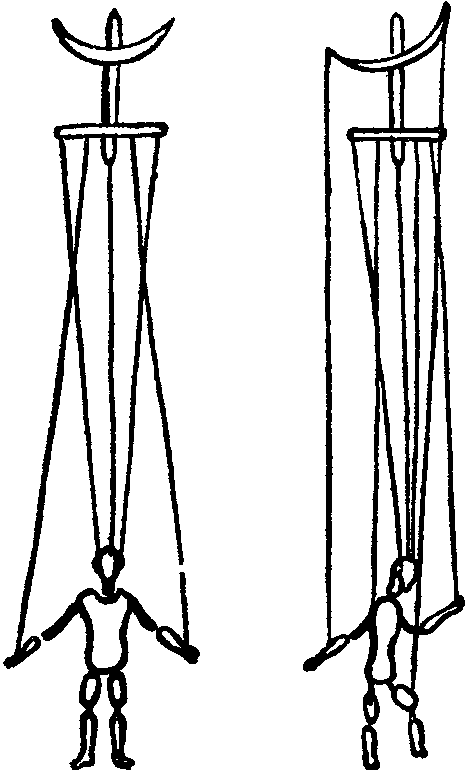

Подбородок Пульчинеллы гордо торчал из широкой оборки белого воротника. Пришло время подвязать куклу на нитки.

Я выпилил из доски узкий полумесяц, сделал из двух палочек крест и прибил к его верхнему концу полумесяц так, что рога торчали кверху и могли покачиваться, как коромысла весов. От нижнего конца креста я провёл нитку к спине куклы. К двум концам поперечной перекладины я тоже привязал нитки и провёл их к гвоздикам над ушами куклы.

От рогов полумесяца две нитки подошли к коленям куклы. Синьор Джузеппе качнул пальцами полумесяц – раз! – правый рог опустился, ножка топнула о пол, зато поднялся левый рог, и Пульчинелла шагнул левой. Раз-два, раз-два! – он затопал на месте, как солдат на ученье. Мы провели нитки к ручкам и закрепили их на поперечной перекладине рядом с ушными нитками. Пульчинелла ходил, кланялся, подымал руки и садился на подставленный носок моего башмака.

От рогов полумесяца две нитки подошли к коленям куклы. Синьор Джузеппе качнул пальцами полумесяц – раз! – правый рог опустился, ножка топнула о пол, зато поднялся левый рог, и Пульчинелла шагнул левой. Раз-два, раз-два! – он затопал на месте, как солдат на ученье. Мы провели нитки к ручкам и закрепили их на поперечной перекладине рядом с ушными нитками. Пульчинелла ходил, кланялся, подымал руки и садился на подставленный носок моего башмака.

– Надо тебе сказать, – говорил дядя Джузеппе, – что такая «вага», – он указал на полумесяц, – больше в ходу у немцев. Наши кукольники чаще берут железный прутик, зацепляют его за колечко в темени куклы, а на верхнем его конце делают коромыслице. Но мне думается, что немецкая вага дает кукле больше движений.

Мне захотелось показать готового Пульчинеллу тому бледному мальчишке – Паскуале. Я часто вспоминал его и думал: сделал ли он себе особенный башмак? Наверное, не сделал: ведь я не вернул ему ножик. Я собирался отнести ему ножик и заодно показать Пульчинеллу, но боялся, что дядя Джузеппе не отпустит меня из дому.

Пульчинелла висел на стенке. Я только что подкрасил ему нос и щёки красной краской, а глаза – чёрной, когда в каморку вошёл синьор Гоцци. Он расхвалил мою работу.

– Сразу видно, что у тебя превосходный учитель!

Дядя Джузеппе просиял от его похвалы. Тогда я собрался с духом и спросил его, можно ли мне показать Пульчинеллу одному мальчику. Я скоро вернусь.

Дядя Джузеппе сразу нахмурился, но синьор Гоцци, уже усевшийся на табурет и заложивший ногу на ногу, спросил:

– Какому мальчику? Расскажи нам про него!

Я рассказал про Паскуале всё, что знал: и как он хотел приделать высокий каблук к своему башмаку, чтобы не хромать, и как он отдал мне свой ножик, и про то, какой у него скупой хозяин. Я даже нечаянно проболтался о том, как мы напугали Пульчинеллой старую Барбару. Синьор Гоцци расхохотался.

– Вот сорванцы! – Потом он стал серьезным. – Ты говоришь – дом у горбатого мостика и на крыльце каменные львы? Я знаю этот дом. Там живёт аббат Молинари. Великий боже! Он богат, как Крез, а морит голодом своих слуг! Какая скотина! Впрочем, это нетрудно было угадать по его скверным писаниям! Ступай к своему приятелю, мальчик, и угости его медовыми лепёшками. Пусть он хоть раз в жизни поест досыта за здоровье старого Карло Гоцци! Вот тебе деньги!

Я сунул монету за щеку, схватил Пульчинеллу и сбежал с лестницы. Я знал: если синьор Гоцци посылает меня, дядя Джузеппе уже не оставит дома.

Я давно не ходил по городу, не глазел на каналы и на гондолы, бесшумно скользившие по воде. Ведь я с утра до ночи работал на чердаке. Мне было весело бежать по улицам, слышать крики гондольеров, обгонять прохожих, крепко прижимая к себе завернутого в платок Пульчинеллу. Я купил с лотка четыре лепёшки, ещё горячие, жирные, пахнущие медом, и спрятал их в карман. Я покажу Паскуале моего Пульчинеллу, а потом мы усядемся на крылечке и угостимся на славу!

Вот и узкий канал с зеленоватой водой, затемнённый высокими домами. Я пробежал по горбатому мостику, свернул в переулок и заглянул во двор.

Кучи мусора, казалось, выросли с тех пор, как мы с Паскуале сидели возле них. Дверь, висевшая прежде на одной петле, теперь уже совсем отвалилась и стояла прислоненная к стене. Паскуале нигде не было видно.

Я прокрался к кухонному оконцу и заглянул в кухню. В ней не было ни души. Я тихонько позвал Паскуале, но мне никто не ответил. В доме было тихо. Я прошёл мимо каменного крылечка, поглядывая вверх на господские окна. За ними никто не шевелился. Приходилось мне, видно, убираться восвояси.

Вдруг я услышал голос – словно из-под земли:

– Пеппо! Иди сюда, Пеппо!

Я оглянулся – во дворе никого не было.

– Да иди же сюда, вот я! – сказал Паскуале.

Тут я заметил в стене оконце, точно такое же, как кухонное, только по другую сторону крылечка. Дверь, прислоненная к стене, закрывала его наполовину. В узкую щель между дверью и оконным косяком виднелось бледное лицо Паскуале. Я подбежал к нему.

– Выходи на двор, я покажу тебе готового Пульчинеллу!

Я думал, что он обрадуется и сразу выбежит ко мне. Но Паскуале отступил в темноту, и я услышал, что он плачет.

– Я не могу выйти. Они меня заперли!

Я присел на корточки, отодвинул тяжёлую доску и, заглянув в оконце, увидел узкую каморку с сырыми стенами. На полу лежала охапка соломы, прикрытая тряпьем. Паскуале сидел под окном, отвернув лицо в угол. Рядом стояла глиняная кружка с отбитым краем.

– Погоди, я к тебе пролезу! Держи моего Пульчинеллу!

Я бросил куклу на солому и с трудом протиснулся в оконце, ссадив плечо о каменный косяк. А потом соскочил на пол. Как сыро и темно было в этой каморке!

Паскуале обернулся, вытирая глаза кулаком.

– Ты не смотри, что я плачу. У меня очень болит нога.

Я протянул ему ножик и медовые лепёшки, слипшиеся в комок у меня в кармане.

– Ешь!

Он стал есть, жадно глотая сладкое тесто. А слёзы так и катились у него по щёкам. Я спросил:

– Почему тебя заперли? – но он только махнул рукой, уписывая мое угощение. Доев последний кусочек, он облизал пальцы и сказал:

– Я хотел бы каждый день есть такие булочки! – и протянул руку к Пульчинелле. Как видно, ему стало повеселее.

– Ну, рассказывай! – сказал я, и Паскуале стал рассказывать.

Оказалось, старая Барбара подняла на ноги весь дом, испугавшись чёрта. Она боялась войти в кухню. Сам господин аббат спустился из своих покоев и стал спрашивать Паскуале, что он натворил. Паскуале сказал, что никакого чёрта не было, это привиделось Барбаре. Но аббат ответил: «Ты лжешь, это ты её напугал, скверный мальчишка!» И стал бить его тростью, приговаривая: «Признавайся, признавайся, негодяй!» Но Паскуале не признался. Аббат потащил его за шиворот и втолкнул в эту каморку. Паскуале упал и ушиб колено. С тех пор у него очень болит нога, и он не может ходить. Барбара сначала не верила ему, думала, он ленится, но когда нога распухла, ему поверили и оставили его в покое. Только запирают его на замок, чтобы не убежал. А есть дают одни сухие корки и немножко воды. Он показал мне красное, распухшее колено.

– Почему же ты не признался? – спросил я. – Ведь тебе уже всё равно досталось.

Паскуале опять отвернулся.

– Если бы я признался, – сказал он медленно, – так и тебе досталось бы тоже. Они отняли бы у тебя Пульчинеллу. А мне так хотелось ещё раз поиграть с ним! – Он опять протянул руку к кукле.

– Подожди, я покажу тебе, как он ходит! – И я стал разматывать нитки, закрученные вокруг коромыслица. Паскуале помогал мне. Пульчинелла мотал головой, будто ему не терпелось побегать по полу.

Вдруг дверь каморки распахнулась. Мы так и замерли, Старая Барбара стояла на пороге.

– Это ещё кто? – крикнула она и выронила из рук оловянную тарелку с хлебными корками. – А, да это приёмыш тётки Теренции! Хорош молодец! Тётка по нём убивается, ноги себе исходила, бегая за ним по городу, а он здесь сидит! Ах ты, щенок поганый! Вот погоди, оттаскает она тебя за вихры!

Сердце у меня упало. Мне уже казалось, что сейчас из-за спины Барбары высунется тётка Теренция, схватит меня за вихры и потащит с собой на рынок. Тогда прощай дядя Джузеппе и наше кукольное ремесло!

– Кукольник должен сам одевать своих кукол, – сказал Джузеппе, вдевая нитку в иглу.

И я стал кроить и сшивать пёстрые лоскутки, не боясь прослыть девчонкой.

Я сделал Пульчинелле широкие белые штаны, балахончик и колпачок.

Подбородок Пульчинеллы гордо торчал из широкой оборки белого воротника. Пришло время подвязать куклу на нитки.

Я выпилил из доски узкий полумесяц, сделал из двух палочек крест и прибил к его верхнему концу полумесяц так, что рога торчали кверху и могли покачиваться, как коромысла весов. От нижнего конца креста я провёл нитку к спине куклы. К двум концам поперечной перекладины я тоже привязал нитки и провёл их к гвоздикам над ушами куклы.

– Надо тебе сказать, – говорил дядя Джузеппе, – что такая «вага», – он указал на полумесяц, – больше в ходу у немцев. Наши кукольники чаще берут железный прутик, зацепляют его за колечко в темени куклы, а на верхнем его конце делают коромыслице. Но мне думается, что немецкая вага дает кукле больше движений.

Мне захотелось показать готового Пульчинеллу тому бледному мальчишке – Паскуале. Я часто вспоминал его и думал: сделал ли он себе особенный башмак? Наверное, не сделал: ведь я не вернул ему ножик. Я собирался отнести ему ножик и заодно показать Пульчинеллу, но боялся, что дядя Джузеппе не отпустит меня из дому.

Пульчинелла висел на стенке. Я только что подкрасил ему нос и щёки красной краской, а глаза – чёрной, когда в каморку вошёл синьор Гоцци. Он расхвалил мою работу.

– Сразу видно, что у тебя превосходный учитель!

Дядя Джузеппе просиял от его похвалы. Тогда я собрался с духом и спросил его, можно ли мне показать Пульчинеллу одному мальчику. Я скоро вернусь.

Дядя Джузеппе сразу нахмурился, но синьор Гоцци, уже усевшийся на табурет и заложивший ногу на ногу, спросил:

– Какому мальчику? Расскажи нам про него!

Я рассказал про Паскуале всё, что знал: и как он хотел приделать высокий каблук к своему башмаку, чтобы не хромать, и как он отдал мне свой ножик, и про то, какой у него скупой хозяин. Я даже нечаянно проболтался о том, как мы напугали Пульчинеллой старую Барбару. Синьор Гоцци расхохотался.

– Вот сорванцы! – Потом он стал серьезным. – Ты говоришь – дом у горбатого мостика и на крыльце каменные львы? Я знаю этот дом. Там живёт аббат Молинари. Великий боже! Он богат, как Крез, а морит голодом своих слуг! Какая скотина! Впрочем, это нетрудно было угадать по его скверным писаниям! Ступай к своему приятелю, мальчик, и угости его медовыми лепёшками. Пусть он хоть раз в жизни поест досыта за здоровье старого Карло Гоцци! Вот тебе деньги!

Я сунул монету за щеку, схватил Пульчинеллу и сбежал с лестницы. Я знал: если синьор Гоцци посылает меня, дядя Джузеппе уже не оставит дома.

Я давно не ходил по городу, не глазел на каналы и на гондолы, бесшумно скользившие по воде. Ведь я с утра до ночи работал на чердаке. Мне было весело бежать по улицам, слышать крики гондольеров, обгонять прохожих, крепко прижимая к себе завернутого в платок Пульчинеллу. Я купил с лотка четыре лепёшки, ещё горячие, жирные, пахнущие медом, и спрятал их в карман. Я покажу Паскуале моего Пульчинеллу, а потом мы усядемся на крылечке и угостимся на славу!

Вот и узкий канал с зеленоватой водой, затемнённый высокими домами. Я пробежал по горбатому мостику, свернул в переулок и заглянул во двор.

Кучи мусора, казалось, выросли с тех пор, как мы с Паскуале сидели возле них. Дверь, висевшая прежде на одной петле, теперь уже совсем отвалилась и стояла прислоненная к стене. Паскуале нигде не было видно.

Я прокрался к кухонному оконцу и заглянул в кухню. В ней не было ни души. Я тихонько позвал Паскуале, но мне никто не ответил. В доме было тихо. Я прошёл мимо каменного крылечка, поглядывая вверх на господские окна. За ними никто не шевелился. Приходилось мне, видно, убираться восвояси.

Вдруг я услышал голос – словно из-под земли:

– Пеппо! Иди сюда, Пеппо!

Я оглянулся – во дворе никого не было.

– Да иди же сюда, вот я! – сказал Паскуале.

Тут я заметил в стене оконце, точно такое же, как кухонное, только по другую сторону крылечка. Дверь, прислоненная к стене, закрывала его наполовину. В узкую щель между дверью и оконным косяком виднелось бледное лицо Паскуале. Я подбежал к нему.

– Выходи на двор, я покажу тебе готового Пульчинеллу!

Я думал, что он обрадуется и сразу выбежит ко мне. Но Паскуале отступил в темноту, и я услышал, что он плачет.

– Я не могу выйти. Они меня заперли!

Я присел на корточки, отодвинул тяжёлую доску и, заглянув в оконце, увидел узкую каморку с сырыми стенами. На полу лежала охапка соломы, прикрытая тряпьем. Паскуале сидел под окном, отвернув лицо в угол. Рядом стояла глиняная кружка с отбитым краем.

– Погоди, я к тебе пролезу! Держи моего Пульчинеллу!

Я бросил куклу на солому и с трудом протиснулся в оконце, ссадив плечо о каменный косяк. А потом соскочил на пол. Как сыро и темно было в этой каморке!

Паскуале обернулся, вытирая глаза кулаком.

– Ты не смотри, что я плачу. У меня очень болит нога.

Я протянул ему ножик и медовые лепёшки, слипшиеся в комок у меня в кармане.

– Ешь!

Он стал есть, жадно глотая сладкое тесто. А слёзы так и катились у него по щёкам. Я спросил:

– Почему тебя заперли? – но он только махнул рукой, уписывая мое угощение. Доев последний кусочек, он облизал пальцы и сказал:

– Я хотел бы каждый день есть такие булочки! – и протянул руку к Пульчинелле. Как видно, ему стало повеселее.

– Ну, рассказывай! – сказал я, и Паскуале стал рассказывать.

Оказалось, старая Барбара подняла на ноги весь дом, испугавшись чёрта. Она боялась войти в кухню. Сам господин аббат спустился из своих покоев и стал спрашивать Паскуале, что он натворил. Паскуале сказал, что никакого чёрта не было, это привиделось Барбаре. Но аббат ответил: «Ты лжешь, это ты её напугал, скверный мальчишка!» И стал бить его тростью, приговаривая: «Признавайся, признавайся, негодяй!» Но Паскуале не признался. Аббат потащил его за шиворот и втолкнул в эту каморку. Паскуале упал и ушиб колено. С тех пор у него очень болит нога, и он не может ходить. Барбара сначала не верила ему, думала, он ленится, но когда нога распухла, ему поверили и оставили его в покое. Только запирают его на замок, чтобы не убежал. А есть дают одни сухие корки и немножко воды. Он показал мне красное, распухшее колено.

– Почему же ты не признался? – спросил я. – Ведь тебе уже всё равно досталось.

Паскуале опять отвернулся.

– Если бы я признался, – сказал он медленно, – так и тебе досталось бы тоже. Они отняли бы у тебя Пульчинеллу. А мне так хотелось ещё раз поиграть с ним! – Он опять протянул руку к кукле.

– Подожди, я покажу тебе, как он ходит! – И я стал разматывать нитки, закрученные вокруг коромыслица. Паскуале помогал мне. Пульчинелла мотал головой, будто ему не терпелось побегать по полу.

Вдруг дверь каморки распахнулась. Мы так и замерли, Старая Барбара стояла на пороге.

– Это ещё кто? – крикнула она и выронила из рук оловянную тарелку с хлебными корками. – А, да это приёмыш тётки Теренции! Хорош молодец! Тётка по нём убивается, ноги себе исходила, бегая за ним по городу, а он здесь сидит! Ах ты, щенок поганый! Вот погоди, оттаскает она тебя за вихры!

Сердце у меня упало. Мне уже казалось, что сейчас из-за спины Барбары высунется тётка Теренция, схватит меня за вихры и потащит с собой на рынок. Тогда прощай дядя Джузеппе и наше кукольное ремесло!