Страница:

– Я не отверзну уст своих, великолепная сеньора, – отвечал Дон Кихот, – и не приклоню слуха к вашим мольбам до тех пор, пока вы не встанете.

– Я встану, сеньор, – возразила скорбящая девица, – не прежде, нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу.

– Я согласен вам ее оказать, – объявил Дон Кихот, – если только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и свободы.

– Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый мой сеньор, – отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему господину и сказал ему на ухо:

– Сеньор! Ваша милость смело может обещать сделать ей это одолжение, потому убить какого-то там великанишку – это для вас пустяк, а просит об том благородная принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомиконского в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – возразил Дон Кихот, – я поступлю так, как я обязан поступить и как мне велит моя совесть, в полном соответствии с данным мною обетом.

И, обратясь к девице, молвил:

– Великая красота ваша да восстанет, – я согласен оказать просимую вами услугу.

– Я прошу о том, – сказала девица, – чтобы ваша самоотверженность последовала за мною немедля, предварительно обещав мне не искать никаких других приключений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ законы божеские и человеческие, захватил мое королевство.

– Повторяю: я исполню вашу просьбу, – объявил Дон Кихот, – а потому, сеньора, вам сей же час надлежит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и мужество в изнемогшую вашу надежду, ибо с помощью божией и с помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государства – назло и наперекор наглецам, осмелившимся его оспаривать. И – за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени учтивым и обходительным, этого не допустил, – напротив, он с отменною учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо подтянуть на Росинанте подпругу и сию же минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облек в них своего господина, господин же его, облачившись в доспехи, молвил:

– Итак, господи благослови, двинемся на защиту этой знатной сеньоры.

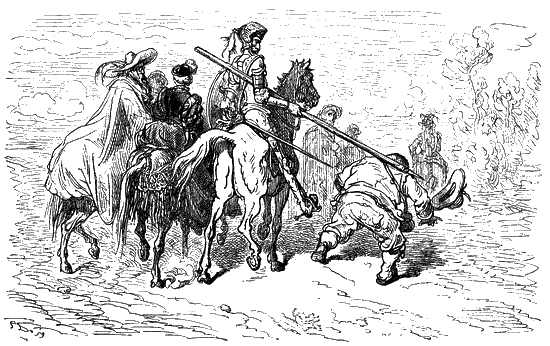

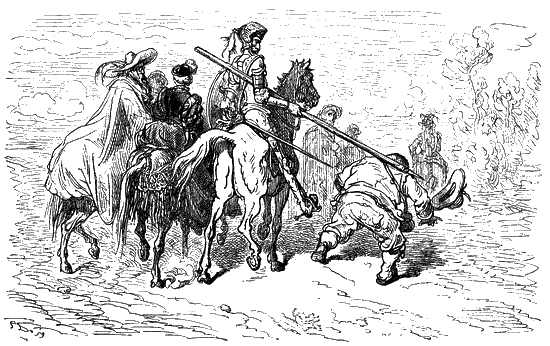

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, которой падение могло бы им всем помешать осуществить благое их начинание; видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее оказать, он встал и, другою рукой поддерживая свою госпожу, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник тоже сел верхом, а Санчо пошел пешком, и тут он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об его пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко, – он утешал себя, что его господин уже на пути к тому, чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется: ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе и станет, по меньшей мере, королем Микомиконским. Одно лишь огорчало его – то, что королевство это находится в стране негров и что люди, коих определят к нему в вассалы, будут чернокожие; впрочем, воображение его тут же указало ему недурной выход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры? [186]Погрузить на корабли, привезти в Испанию, продать их тут, получить за них наличными, купить на эти денежки титул или должность – и вся недолга, а там доживай себе беспечально свой век! Будьте спокойны, мы не прозеваем, у нас хватит сметки и смекалки обстряпать это дельце и мигом продать тридцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их живо спущу, всех гуртом или уж как там придется, но только продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебряными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете!» И так все это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего хождения.

Карденьо и священник наблюдали за всем этим из-за кустов и никак не могли найти предлог, чтобы к ним присоединиться; наконец священник, будучи великим выдумщиком, сообразил, как им достигнуть желаемого, а именно: вынул из находившегося при нем футляра ножницы и в одну секунду отрезал Карденьо бороду, надел на него серую свою накидку и черный плащ, а сам остался в одном камзоле и штанах; и Карденьо мгновенно стал совсем другим, так что, погляди он в зеркало, он и сам бы себя не узнал. Пока они переодевались, те уже проехали вперед, но им не составило труда первыми выйти на дорогу, ибо заросли и топи не позволяли конным продвигаться так же быстро, как пешим. Словом, они выбрались из ущелья на равнину, и как скоро Дон Кихот со своими спутниками оттуда выбрался, то священник стал пристально в него всматриваться, знаками давая понять, что узнаёт его, и лишь много спустя, с распростертыми объятиями бросившись к нему, воскликнул:

– Здравствуйте, зерцало рыцарства, добрый мой земляк Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благородства, прибежище и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого человека, внимательно на него поглядел и, узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж священник этого не допустил, и тогда Дон Кихот сказал:

– Позвольте, ваша милость, сеньор лиценциат! Мне не подобает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа идет пешком.

– Я этого ни в коем случае не допущу, – сказал священник, – вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оставаясь на коне, вы наконец совершите такие ратные подвиги, каких еще не видел наш век, мне же, недостойному священнослужителю, надлежит взобраться на круп одного из этих мулов, принадлежащих этим сеньорам, что вместе с вашею милостью путешествуют, – если только они ничего не имеют против, – и я еще воображу, что подо мною конь Пегас или же зебра, на которой разъезжал славный мавр Мусарак, тот, что и доныне покоится, заколдованный, в недрах великого холма Соломонова [187]близ великого Комплута.

– Этого я не предусмотрел, сеньор лиценциат, – заметил Дон Кихот, – но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне будет так любезна, что велит своему слуге уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе своего мула, если только тот выдержит.

– По-моему, выдержит, – сказала принцесса, – я же уверена в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается: он у меня такой обходительный, предупредительный и ни за что не допустит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может ехать.

– Совершенная правда, – подтвердил цирюльник.

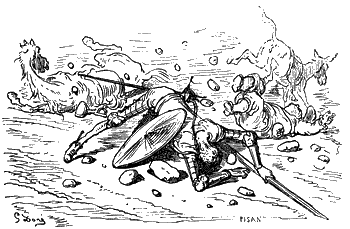

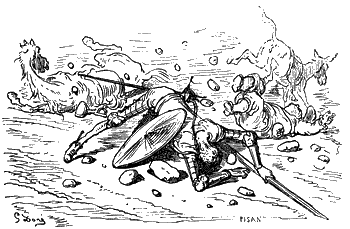

Он мигом спешился и уступил место священнику, и тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло, однако ж, на беду, то был наемный мул, а сказать «наемный» – это все равно что сказать «скверный», и когда цирюльник стал взбираться к нему на круп, он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, попади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот, уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него тотчас же отвалилась; и тут он, видя, что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. Дон Кихот же, заметив, что на почтительном расстоянии от потерпевшего крушение слуги валяется пук бороды без челюстей и без крови, воскликнул:

– Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так аккуратно вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к маэсе Николасу, все еще распростертому на земле и кричавшему на крик, а затем, недолго думая, положил его голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно пояснив, что это особая молитва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться; приставив же ему бороду, он отошел, и стал наш слуга, как прежде, здрав и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление, и он попросил священника на досуге научить его этой молитве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не только к приращиванию бород – ведь на месте вырванной бороды должны оставаться раны и струпья, и коли молитва все это заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении бороды.

– Справедливо, – сказал священник и обещал научить его этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула только священник и что он и еще двое будут меняться – и так до самого постоялого двора, до которого отсюда две мили. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, принцесса и священник, а трое пошли пешком, то есть Карденьо, цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице:

– Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лиценциат:

– В какое королевство нас поведет ваша светлость? Уж не в Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не смыслю в королевствах.

Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула, что должно отвечать утвердительно, и сказала Дон Кихоту:

– Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.

– А коли так, – подхватил священник, – то мы проедем через мое село, оттуда ваша милость направит путь в Картахену, и там вы с божьей помощью сядете на корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то бишь Меотийского, [188]а уж оттуда немногим более ста дней пути до вашего королевства.

– Вы ошибаетесь, государь мой, – возразила принцесса, – не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, что погода все время стояла скверная, и все же я увидела того, к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег Испании, и подвигнула меня разыскать его, дабы поручить себя его благородству и доверить правое мое дело доблести непобедимой его длани.

– Довольно! Не расточайте мне более похвал, – прервал ее Дон Кихот, – мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпожа моя: какова бы ни была моя доблесть, раз что она у меня так или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор лиценциат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, налегке и без слуг, – право, мне это странно.

– На это я отвечу вам кратко, – отвечал священник. – Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами, которые мне прислал мой родственник, назад тому много лет переселившийся в Америку, и деньгами немалыми: шестьдесят тысяч полновесных песо [189]– это вам не кот наплакал. И вот, когда мы вчера здесь проезжали, на нас напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду накладную, а вот этого юношу, – примолвил он, указав на Карденьо, – и вовсе пустили, можно сказать, голеньким. Но это еще не все: местные жители говорят в один голос, что ограбили нас каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте, некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни стыда, ни совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур, муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и встать мятежом на короля, природного своего господина, коли нарушил мудрые его распоряжения. Видно, говорю, задумал он лишить галеры гребцов и всполошить Святое братство, которое уже много лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой поступок и душе его не миновать гибели, да и телу придется несладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, окончившемся к вящей славе его господина, и священник для того теперь об этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот, а Дон Кихот менялся в лице при каждом его слове, но все не решался сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию.

– Так вот кто нас ограбил, – заключил священник. – Ты же, господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от них должную кару.

Глава XXX,

– Я встану, сеньор, – возразила скорбящая девица, – не прежде, нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу.

– Я согласен вам ее оказать, – объявил Дон Кихот, – если только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и свободы.

– Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый мой сеньор, – отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему господину и сказал ему на ухо:

– Сеньор! Ваша милость смело может обещать сделать ей это одолжение, потому убить какого-то там великанишку – это для вас пустяк, а просит об том благородная принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомиконского в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – возразил Дон Кихот, – я поступлю так, как я обязан поступить и как мне велит моя совесть, в полном соответствии с данным мною обетом.

И, обратясь к девице, молвил:

– Великая красота ваша да восстанет, – я согласен оказать просимую вами услугу.

– Я прошу о том, – сказала девица, – чтобы ваша самоотверженность последовала за мною немедля, предварительно обещав мне не искать никаких других приключений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ законы божеские и человеческие, захватил мое королевство.

– Повторяю: я исполню вашу просьбу, – объявил Дон Кихот, – а потому, сеньора, вам сей же час надлежит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и мужество в изнемогшую вашу надежду, ибо с помощью божией и с помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государства – назло и наперекор наглецам, осмелившимся его оспаривать. И – за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени учтивым и обходительным, этого не допустил, – напротив, он с отменною учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо подтянуть на Росинанте подпругу и сию же минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облек в них своего господина, господин же его, облачившись в доспехи, молвил:

– Итак, господи благослови, двинемся на защиту этой знатной сеньоры.

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, которой падение могло бы им всем помешать осуществить благое их начинание; видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее оказать, он встал и, другою рукой поддерживая свою госпожу, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник тоже сел верхом, а Санчо пошел пешком, и тут он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об его пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко, – он утешал себя, что его господин уже на пути к тому, чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется: ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе и станет, по меньшей мере, королем Микомиконским. Одно лишь огорчало его – то, что королевство это находится в стране негров и что люди, коих определят к нему в вассалы, будут чернокожие; впрочем, воображение его тут же указало ему недурной выход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры? [186]Погрузить на корабли, привезти в Испанию, продать их тут, получить за них наличными, купить на эти денежки титул или должность – и вся недолга, а там доживай себе беспечально свой век! Будьте спокойны, мы не прозеваем, у нас хватит сметки и смекалки обстряпать это дельце и мигом продать тридцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их живо спущу, всех гуртом или уж как там придется, но только продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебряными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете!» И так все это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего хождения.

Карденьо и священник наблюдали за всем этим из-за кустов и никак не могли найти предлог, чтобы к ним присоединиться; наконец священник, будучи великим выдумщиком, сообразил, как им достигнуть желаемого, а именно: вынул из находившегося при нем футляра ножницы и в одну секунду отрезал Карденьо бороду, надел на него серую свою накидку и черный плащ, а сам остался в одном камзоле и штанах; и Карденьо мгновенно стал совсем другим, так что, погляди он в зеркало, он и сам бы себя не узнал. Пока они переодевались, те уже проехали вперед, но им не составило труда первыми выйти на дорогу, ибо заросли и топи не позволяли конным продвигаться так же быстро, как пешим. Словом, они выбрались из ущелья на равнину, и как скоро Дон Кихот со своими спутниками оттуда выбрался, то священник стал пристально в него всматриваться, знаками давая понять, что узнаёт его, и лишь много спустя, с распростертыми объятиями бросившись к нему, воскликнул:

– Здравствуйте, зерцало рыцарства, добрый мой земляк Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благородства, прибежище и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого человека, внимательно на него поглядел и, узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж священник этого не допустил, и тогда Дон Кихот сказал:

– Позвольте, ваша милость, сеньор лиценциат! Мне не подобает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа идет пешком.

– Я этого ни в коем случае не допущу, – сказал священник, – вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оставаясь на коне, вы наконец совершите такие ратные подвиги, каких еще не видел наш век, мне же, недостойному священнослужителю, надлежит взобраться на круп одного из этих мулов, принадлежащих этим сеньорам, что вместе с вашею милостью путешествуют, – если только они ничего не имеют против, – и я еще воображу, что подо мною конь Пегас или же зебра, на которой разъезжал славный мавр Мусарак, тот, что и доныне покоится, заколдованный, в недрах великого холма Соломонова [187]близ великого Комплута.

– Этого я не предусмотрел, сеньор лиценциат, – заметил Дон Кихот, – но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне будет так любезна, что велит своему слуге уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе своего мула, если только тот выдержит.

– По-моему, выдержит, – сказала принцесса, – я же уверена в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается: он у меня такой обходительный, предупредительный и ни за что не допустит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может ехать.

– Совершенная правда, – подтвердил цирюльник.

Он мигом спешился и уступил место священнику, и тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло, однако ж, на беду, то был наемный мул, а сказать «наемный» – это все равно что сказать «скверный», и когда цирюльник стал взбираться к нему на круп, он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, попади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот, уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него тотчас же отвалилась; и тут он, видя, что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. Дон Кихот же, заметив, что на почтительном расстоянии от потерпевшего крушение слуги валяется пук бороды без челюстей и без крови, воскликнул:

– Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так аккуратно вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к маэсе Николасу, все еще распростертому на земле и кричавшему на крик, а затем, недолго думая, положил его голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно пояснив, что это особая молитва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться; приставив же ему бороду, он отошел, и стал наш слуга, как прежде, здрав и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление, и он попросил священника на досуге научить его этой молитве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не только к приращиванию бород – ведь на месте вырванной бороды должны оставаться раны и струпья, и коли молитва все это заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении бороды.

– Справедливо, – сказал священник и обещал научить его этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула только священник и что он и еще двое будут меняться – и так до самого постоялого двора, до которого отсюда две мили. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, принцесса и священник, а трое пошли пешком, то есть Карденьо, цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице:

– Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лиценциат:

– В какое королевство нас поведет ваша светлость? Уж не в Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не смыслю в королевствах.

Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула, что должно отвечать утвердительно, и сказала Дон Кихоту:

– Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.

– А коли так, – подхватил священник, – то мы проедем через мое село, оттуда ваша милость направит путь в Картахену, и там вы с божьей помощью сядете на корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то бишь Меотийского, [188]а уж оттуда немногим более ста дней пути до вашего королевства.

– Вы ошибаетесь, государь мой, – возразила принцесса, – не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, что погода все время стояла скверная, и все же я увидела того, к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег Испании, и подвигнула меня разыскать его, дабы поручить себя его благородству и доверить правое мое дело доблести непобедимой его длани.

– Довольно! Не расточайте мне более похвал, – прервал ее Дон Кихот, – мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпожа моя: какова бы ни была моя доблесть, раз что она у меня так или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор лиценциат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, налегке и без слуг, – право, мне это странно.

– На это я отвечу вам кратко, – отвечал священник. – Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами, которые мне прислал мой родственник, назад тому много лет переселившийся в Америку, и деньгами немалыми: шестьдесят тысяч полновесных песо [189]– это вам не кот наплакал. И вот, когда мы вчера здесь проезжали, на нас напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду накладную, а вот этого юношу, – примолвил он, указав на Карденьо, – и вовсе пустили, можно сказать, голеньким. Но это еще не все: местные жители говорят в один голос, что ограбили нас каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте, некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни стыда, ни совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур, муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и встать мятежом на короля, природного своего господина, коли нарушил мудрые его распоряжения. Видно, говорю, задумал он лишить галеры гребцов и всполошить Святое братство, которое уже много лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой поступок и душе его не миновать гибели, да и телу придется несладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, окончившемся к вящей славе его господина, и священник для того теперь об этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот, а Дон Кихот менялся в лице при каждом его слове, но все не решался сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию.

– Так вот кто нас ограбил, – заключил священник. – Ты же, господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от них должную кару.

Глава XXX,

повествующая о находчивости прелестной Доротеи и, еще кое о чем, весьма приятном и увлекательном

Не успел священник договорить, как вмешался Санчо:

Не успел священник договорить, как вмешался Санчо:

– По чести, сеньор лиценциат, подвиг этот совершил мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал о том, что делает, и что грешно выпускать их на свободу, ибо угоняют их туда как отъявленных негодяев.

– Глупец! – сказал ему на это Дон Кихот. – В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути, – за их преступления или же за их благодеяния. Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, целая низка несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я утверждаю, что кому это не нравится – разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высокочтимой особы, – тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как последний смерд и негодяй. И я ему это докажу с помощью моего меча так, как если бы этот меч лежал предо мной.

С последним словом он привстал на стременах и надвинул на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он принимал за шлем Мамбрина, до времени, пока не будут исправлены нанесенные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней луке седла.

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются, а потому, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, она не пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими словами:

– Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую вы обещали мне оказать, а также о том, что согласно данному обещанию вы не имеете права участвовать в других приключениях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените же гнев на милость: ведь если бы сеньор лиценциат знал, что каторжники освобождены необоримою вашею дланью, он трижды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить слово, которое вам не придется по нраву.

– Клянусь, – подтвердил священник. – Я бы еще и ус себе вырвал.

– Я замолчу, госпожа моя, – сказал Дон Кихот, – и подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и пребуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения я прошу вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить праведную, достойную и беспощадную месть.

– Я охотно исполню вашу просьбу, – молвила Доротея, – если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах.

– Не наскучит, госпожа моя, – сказал Дон Кихот.

Доротея же на это сказала:

– Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания.

Только успела она это вымолвить, Карденьо и цирюльник, снедаемые желанием узнать, какую историю сочинит находчивая Доротея, приблизились к ней, а за ними Санчо, который, подобно своему господину, принимал ее не за то, что она представляла собою в действительности. Она же, устроившись поудобнее в седле, откашлявшись и прочее, с великою приятностью начала так:

– Прежде всего да будет вам известно, государи мои, что зовут меня...

И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя дал ей священник. Но тот, смекнув, что именно явилось камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал:

– Не удивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое уж у напастей свойство – отнимать память у тех, кого они преследуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцесса Микомикона и что вы законная наследница великого королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после этого напоминания, ваше величие без труда сможет восстановить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать.

– То правда, – заметила девица, – и я думаю, что больше мне уже не нужно будет напоминать, и правдивую мою историю я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец мой, король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма искушен в искусстве, магией именуемом, и вот благодаря своим познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет раньше него и что не в долгом времени суждено и ему перейти в мир иной, мне же – круглою остаться сиротою. Все это, однако ж, не так его удручало, как волновало его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про которого он слышал от верных людей, правит одним большим островом, а зовут его Пандафиланд Мрачноокий: всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако ж он все поглядывает вбок, точно косой, и делает он это умышленно, дабы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает, – ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, проведав о моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, где бы я могла приклонить голову. Со всем тем отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на столь неравный брак не решусь, и он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за великана – ни за этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королевство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель, но добровольно покинула пределы королевства, если только я желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном мне все равно-де не совладать, и чтобы без дальних размышлений с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испанию, где я и обрету наконец избавление от всех зол, как скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени пройдет по всему этому королевству, а зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд.

– Наверно, он сказал – Дон Кихот, сеньора, – поправил ее Санчо Панса, – или, иначе, Рыцарь Печального Образа.

– Твоя правда, – молвила Доротея. – Еще он сказал, что рыцарь тот ростом высок, лицом худощав и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где-то поблизости темная родинка с волосками вроде щетины.

Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Санчо! Поди-ка сюда, сынок, помоги мне раздеться, – я желаю удостовериться, точно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.

– Зачем же вашей милости раздеваться? – спросила Доротея.

– Хочу посмотреть, есть ли у меня родинка, о которой говорил ваш отец, – отвечал Дон Кихот.

– Раздеваться не к чему, – заметил Санчо, – я знаю, что у вашей милости точно такая родинка посередине спины, и это признак силы.

– Этого довольно, – сказала Доротея. – Друзьям не пристало обращать внимание на мелочи, и на плече родинка или же на спине – это не имеет значения, важно, что она есть, где бы она ни была: ведь тело везде одинаково. И, разумеется, добрый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон Кихоту, а ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал отец, ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, но и во всей Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осуне, как до меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разыскиваю.

– Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, коль скоро это не морская гавань? – спросил Дон Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал:

– Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне.

– Я это и хотела сказать, – подтвердила Доротея.

– Вот так будет понятно, – сказал священник, – продолжайте же, ваше величество.

– Продолжение будет состоять лишь в том, – сказала Доротея, – что счастье мне наконец улыбнулось и я разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой и правительницей всего моего королевства, ибо он был настолько великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе со мной, куда я его поведу, – поведу же я его прямо к Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и возвратил мне то, что Пандафиланд столь беззаконно у меня отнял. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал добрый мой отец Тинакрий Мудрый, который к этому еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими буквами – я их так и не разобрала, – что если этот предвозвещенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна стать законною его супругой и передать ему власть над моим королевством, а равно и над моею особою.

– Как тебе это нравится, друг Санчо? – обратился тут Дон Кихот к своему оруженосцу. – Видишь, как обстоит дело? А что я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство, и королева – хоть сейчас бери бразды правления и женись.

– Клянусь, что это похоже на правду, – воскликнул Санчо, – и какой же распросукин сын после этого не свернет шею господину Нискладуниладуи не женится! А ведь королева-то, ей-ей, недурна! Такие блошки хоть бы и для моей постели.

С этими словами он вне себя от восторга дважды подпрыгнул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, остановив его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он признает ее своею королевою и госпожою. Ну кого бы, право, не насмешило безумие господина и простодушие слуги? Доротея между тем дала ему поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем королевстве, как скоро небо явит ей милость и она снова будет им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою благодарность, что все опять засмеялись.

– Такова, сеньоры, моя история, – продолжала Доротея. – Мне остается лишь добавить, что из всей свиты, которую я вывезла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей нас в виду гавани, мы же с ним чудом добрались на двух досках до берега, да и вся моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, что сказал в начале моей повести сеньор лиценциат, а именно, что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у того, кому они посылаются.

– Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора, как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни были те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! – воскликнул Дон Кихот. – И я вновь подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переведаться с лютым вашим врагом, коему я надеюсь с помощью божией и с помощью моей длани снести буйную голову лезвием этого... к сожалению, не могу сказать – «этого доброго меча», ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем продолжал:

– А как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное владение государством вашим, то вы будете вольны располагать собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок из-за той... далее умолкаю, – словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было, хотя бы даже на птице Феникс.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито заговорил:

– Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа моя Дульсинея красивее? Конечно, нет, эта вдвое краше, я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметки не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журавля, то черта с два я буду графом. Да ну женитесь вы, женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки, становитесь королем и делайте меня маркизом или же наместником, иначе пускай все летит к черту!

– По чести, сеньор лиценциат, подвиг этот совершил мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал о том, что делает, и что грешно выпускать их на свободу, ибо угоняют их туда как отъявленных негодяев.

– Глупец! – сказал ему на это Дон Кихот. – В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути, – за их преступления или же за их благодеяния. Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, целая низка несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я утверждаю, что кому это не нравится – разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высокочтимой особы, – тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как последний смерд и негодяй. И я ему это докажу с помощью моего меча так, как если бы этот меч лежал предо мной.

С последним словом он привстал на стременах и надвинул на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он принимал за шлем Мамбрина, до времени, пока не будут исправлены нанесенные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней луке седла.

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются, а потому, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, она не пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими словами:

– Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую вы обещали мне оказать, а также о том, что согласно данному обещанию вы не имеете права участвовать в других приключениях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените же гнев на милость: ведь если бы сеньор лиценциат знал, что каторжники освобождены необоримою вашею дланью, он трижды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить слово, которое вам не придется по нраву.

– Клянусь, – подтвердил священник. – Я бы еще и ус себе вырвал.

– Я замолчу, госпожа моя, – сказал Дон Кихот, – и подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и пребуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения я прошу вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить праведную, достойную и беспощадную месть.

– Я охотно исполню вашу просьбу, – молвила Доротея, – если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах.

– Не наскучит, госпожа моя, – сказал Дон Кихот.

Доротея же на это сказала:

– Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания.

Только успела она это вымолвить, Карденьо и цирюльник, снедаемые желанием узнать, какую историю сочинит находчивая Доротея, приблизились к ней, а за ними Санчо, который, подобно своему господину, принимал ее не за то, что она представляла собою в действительности. Она же, устроившись поудобнее в седле, откашлявшись и прочее, с великою приятностью начала так:

– Прежде всего да будет вам известно, государи мои, что зовут меня...

И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя дал ей священник. Но тот, смекнув, что именно явилось камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал:

– Не удивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое уж у напастей свойство – отнимать память у тех, кого они преследуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцесса Микомикона и что вы законная наследница великого королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после этого напоминания, ваше величие без труда сможет восстановить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать.

– То правда, – заметила девица, – и я думаю, что больше мне уже не нужно будет напоминать, и правдивую мою историю я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец мой, король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма искушен в искусстве, магией именуемом, и вот благодаря своим познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет раньше него и что не в долгом времени суждено и ему перейти в мир иной, мне же – круглою остаться сиротою. Все это, однако ж, не так его удручало, как волновало его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про которого он слышал от верных людей, правит одним большим островом, а зовут его Пандафиланд Мрачноокий: всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако ж он все поглядывает вбок, точно косой, и делает он это умышленно, дабы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает, – ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, проведав о моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, где бы я могла приклонить голову. Со всем тем отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на столь неравный брак не решусь, и он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за великана – ни за этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королевство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель, но добровольно покинула пределы королевства, если только я желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном мне все равно-де не совладать, и чтобы без дальних размышлений с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испанию, где я и обрету наконец избавление от всех зол, как скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени пройдет по всему этому королевству, а зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд.

– Наверно, он сказал – Дон Кихот, сеньора, – поправил ее Санчо Панса, – или, иначе, Рыцарь Печального Образа.

– Твоя правда, – молвила Доротея. – Еще он сказал, что рыцарь тот ростом высок, лицом худощав и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где-то поблизости темная родинка с волосками вроде щетины.

Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Санчо! Поди-ка сюда, сынок, помоги мне раздеться, – я желаю удостовериться, точно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.

– Зачем же вашей милости раздеваться? – спросила Доротея.

– Хочу посмотреть, есть ли у меня родинка, о которой говорил ваш отец, – отвечал Дон Кихот.

– Раздеваться не к чему, – заметил Санчо, – я знаю, что у вашей милости точно такая родинка посередине спины, и это признак силы.

– Этого довольно, – сказала Доротея. – Друзьям не пристало обращать внимание на мелочи, и на плече родинка или же на спине – это не имеет значения, важно, что она есть, где бы она ни была: ведь тело везде одинаково. И, разумеется, добрый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон Кихоту, а ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал отец, ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, но и во всей Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осуне, как до меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разыскиваю.

– Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, коль скоро это не морская гавань? – спросил Дон Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал:

– Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне.

– Я это и хотела сказать, – подтвердила Доротея.

– Вот так будет понятно, – сказал священник, – продолжайте же, ваше величество.

– Продолжение будет состоять лишь в том, – сказала Доротея, – что счастье мне наконец улыбнулось и я разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой и правительницей всего моего королевства, ибо он был настолько великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе со мной, куда я его поведу, – поведу же я его прямо к Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и возвратил мне то, что Пандафиланд столь беззаконно у меня отнял. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал добрый мой отец Тинакрий Мудрый, который к этому еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими буквами – я их так и не разобрала, – что если этот предвозвещенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна стать законною его супругой и передать ему власть над моим королевством, а равно и над моею особою.

– Как тебе это нравится, друг Санчо? – обратился тут Дон Кихот к своему оруженосцу. – Видишь, как обстоит дело? А что я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство, и королева – хоть сейчас бери бразды правления и женись.

– Клянусь, что это похоже на правду, – воскликнул Санчо, – и какой же распросукин сын после этого не свернет шею господину Нискладуниладуи не женится! А ведь королева-то, ей-ей, недурна! Такие блошки хоть бы и для моей постели.

С этими словами он вне себя от восторга дважды подпрыгнул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, остановив его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он признает ее своею королевою и госпожою. Ну кого бы, право, не насмешило безумие господина и простодушие слуги? Доротея между тем дала ему поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем королевстве, как скоро небо явит ей милость и она снова будет им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою благодарность, что все опять засмеялись.

– Такова, сеньоры, моя история, – продолжала Доротея. – Мне остается лишь добавить, что из всей свиты, которую я вывезла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей нас в виду гавани, мы же с ним чудом добрались на двух досках до берега, да и вся моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, что сказал в начале моей повести сеньор лиценциат, а именно, что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у того, кому они посылаются.

– Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора, как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни были те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! – воскликнул Дон Кихот. – И я вновь подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переведаться с лютым вашим врагом, коему я надеюсь с помощью божией и с помощью моей длани снести буйную голову лезвием этого... к сожалению, не могу сказать – «этого доброго меча», ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем продолжал:

– А как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное владение государством вашим, то вы будете вольны располагать собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок из-за той... далее умолкаю, – словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было, хотя бы даже на птице Феникс.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито заговорил:

– Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа моя Дульсинея красивее? Конечно, нет, эта вдвое краше, я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметки не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журавля, то черта с два я буду графом. Да ну женитесь вы, женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки, становитесь королем и делайте меня маркизом или же наместником, иначе пускай все летит к черту!