Страница:

– Сдается мне, сеньор идальго, что милость ваша вела речь к тому, чтобы уверить меня, будто странствующих рыцарей никогда не было, будто все рыцарские романы – сплошная выдумка и вранье, а для государства они бесполезны и даже вредны, и нехорошо, мол, с моей стороны, что я читал их, еще хуже, что верил им, и совсем худо, что подражал им, избрав тесный путь странствующего рыцарства, на который они наставляют, ибо, по-вашему, не было на свете никаких Амадисов, ни Галльского, ни Греческого, и никого из рыцарей, коими творения эти полны.

– Ваша милость совершенно верно поняла мою мысль, – сказал на это каноник.

А Дон Кихот продолжал:

– К этому ваша милость еще прибавила, что эти романы принесли мне большой вред, ибо из-за них я сошел с ума и попал в клетку, и что мне пора исправиться, переменить род чтения и приняться за другие книги, более правдивые, более усладительные и поучительные.

– Так, – подтвердил каноник.

– Я же, со своей стороны, полагаю, – возразил Дон Кихот, – что безумен и заколдован не я, а ваша милость, ибо вы позволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, что весь мир признает и почитает за истину, кто же это отрицает – а ваша милость это отрицала, – тот заслуживает такого же точно наказания, какому ваша милость, как вы сами сказали, подвергает романы, которые вам не понравились. Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это все равно что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, который сумеет кому-либо доказать, будто все об инфанте Флорипе и Ги Бургундском [276]и все, что во времена Карла Великого совершил на Мантибльском мосту [277]Фьерабрас, – будто все это неправда, тогда как я душу свою прозаложу, что это такая же правда, как то, что сейчас день? А коли это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни короля Артура Английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне, между тем как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Пожалуй, осмелятся также утверждать, что выдумки – история Гварина Жалкого [278]и поиски священного Грааля, [279]что недостоверна любовь Тристана и королевы Изольды, [280]равно как Джиневры и Ланцелота, а между тем еще живы люди, смутно помнящие придворную даму Кинтаньону, которая была лучшим виночерпием во всей Великобритании. Да, это сущая правда, я сам помню, что моя бабушка со стороны отца при встрече с какой-нибудь дуэньей в длинном вдовьем покрывале говорила мне: «Погляди-ка, внучек, как она похожа на придворную даму Кинтаньону». Из этого я заключаю, что она, наверное, знала ее лично или, во всяком случае, видела ее портрет. А кто станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Магелоны, [281]когда в королевском арсенале доныне хранится колок, при помощи коего отважный Пьер правил деревянным конем, носившим его по воздуху, – колок чуть побольше дышла? А рядом с колком находится седло Бабьеки, а в Ронсевале хранится Роландов рог величиною с громадную балку. Отсюда явствует, что существовали и Двенадцать Пэров, и Пьер, и Сид, и прочие им подобные рыцари, что стяжали вечну славу поисками приключений.И пусть мне скажут также, что не было странствующего рыцаря, отважного лузитанца Жоана ди Мерлу, [282]который ездил в Бургундию и сражался в городе Аррасе с достославным сеньором де Шарни, известным под именем мосена Пьера, а затем в городе Базеле с мосеном Анри де Реместаном, и из обеих схваток вышел победителем и неувядаемою покрыл себя славой, что в той же самой Бургундии не было приключений у отважных испанцев Педро Барбы и Гутьерре Кихады [283](от коего я происхожу по мужской линии), которые бросили вызов сыновьям графа де Сен-Поля и одолели их. Пусть попробуют также отрицать, что дон Фернандо де Гевара [284]ездил искать приключений в Германию и переведался с мессером Георгом, рыцарем герцога Австрийского. Скажут еще, пожалуй, что всё враки: и турнир Суэро де Киньонеса, описанный в Честном бою, [285]и единоборство мосена Луиса де Фальсеса [286]с Гонсало де Гусманом, рыцарем кастильским, а равно и все многочисленные подвиги, совершенные рыцарями-христианами, как нашими, так и иноземными, подвиги действительные и несомненные, так что я еще раз повторяю: кто их отрицает, у того нет ни разума, ни здравого смысла.

Каноника удивило то, как мешается у Дон Кихота правда с ложью и какую осведомленность обнаруживает он во всем, что касается деяний его любимого странствующего рыцарства и имеет к ним отношение, и обратился он к нему с такими словами:

– Не могу не признать, сеньор Дон Кихот, что в словах вашей милости есть доля истины, особливо в том, что вы говорили об испанских странствующих рыцарях. Равным образом я готов согласиться, что Двенадцать Пэров Франции существовали, однако ж я не могу поверить, что они совершили все, что о них пишет архиепископ Турпин; истина заключается лишь в том, что то были рыцари, коих избрали французские короли и назвали пэрами, [287]потому что все они были одинаково доблестны, родовиты и отважны, – во всяком случае, они долженствовали быть таковыми, – это было нечто вроде нынешнего ордена апостола Иакова или же ордена Калатравы; предполагается, что вступающие в них суть и долженствуют быть доблестными, отважными и благородного происхождения. И как ныне говорят: рыцарь ордена Иоанна Крестителяили же ордена Алькантары, [288]так же точно говорили тогда: рыцарь ордена Двенадцати Пэров,ибо все двенадцать, для этого военного ордена избранные, были равны между собой. Разумеется, что самое существование Сида, а также Бернардо дель Карпьо сомнению не подлежит, а вот рассказы об их подвигах вызывают у меня как раз большое сомнение. Что же касается колка, который, по словам вашей милости, принадлежал графу Пьеру и вместе с седлом Бабьеки хранится в королевском арсенале, то уж тут я свой грех признаю: не то по своему невежеству, не то по слабости зрения, седло-то я разглядел, а колка не приметил, даром что он, как говорит ваша милость, такой большущий.

– Да нет же, он там, без всякого сомнения, – возразил Дон Кихот. – И вот еще примета: говорят, что, дабы он не заржавел, его положили в телячьей кожи футляр.

– Все может быть, – заметил каноник, – однако же, клянусь моим саном, не помню я, чтоб он мне попался. Но положим даже, он там, – из этого не следует, что я обязан относиться с доверием к рассказам о всяких Амадисах и о тьме-тьмущей других рыцарей, о которых мы читаем в романах, а вам, ваша милость, человеку столь почтенному, таких превосходных качеств и столь светлого ума, не должно принимать за правду все те необычайные сумасбродства, о которых пишут в этих вздорных романах.

Глава L

об остроумном словопрении, имевшем место между Дон Кихотом и каноником, равно как и о других событиях

– Вот так так! – воскликнул Дон Кихот. – Значит, книги, печатавшиеся с дозволения королей, одобренные теми, кому они были отданы на просмотр, и с одинаковым удовольствием читаемые и восхваляемые и старыми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеждами, и плебеями и дворянами, словом, людьми всякого чина и звания, – сплошная ложь, несмотря на все их правдоподобие, несмотря на то, что мы знаем отца, мать, родственников, место рождения, возраст того или иного рыцаря, и нам подробно, день за днем, описывают его жизнь и подвиги с непременным указанием места, где они были совершены? Полно, ваша милость, не кощунствуйте, поверьте, что совету, который я вам преподал, должен последовать всякий разумный человек, – лучше перечтите их, и вы увидите, какое удовольствие доставляет подобное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть более увлекательного, когда мы словно видим пред собой громадное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем плавают и кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие страшные и свирепые гады, а из глубины его доносится голос, полный глубокой тоски:

«Кто б ни был ты, о рыцарь, взирающий на ужасное это озеро! Если хочешь добыть сокровища, под его черною водою сокрытые, то покажи величие неустрашимого твоего духа и погрузись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, таящиеся и заключенные в семи замках семи фей, которые в сей мрачной обретаются пучине»?

– Вот так так! – воскликнул Дон Кихот. – Значит, книги, печатавшиеся с дозволения королей, одобренные теми, кому они были отданы на просмотр, и с одинаковым удовольствием читаемые и восхваляемые и старыми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеждами, и плебеями и дворянами, словом, людьми всякого чина и звания, – сплошная ложь, несмотря на все их правдоподобие, несмотря на то, что мы знаем отца, мать, родственников, место рождения, возраст того или иного рыцаря, и нам подробно, день за днем, описывают его жизнь и подвиги с непременным указанием места, где они были совершены? Полно, ваша милость, не кощунствуйте, поверьте, что совету, который я вам преподал, должен последовать всякий разумный человек, – лучше перечтите их, и вы увидите, какое удовольствие доставляет подобное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть более увлекательного, когда мы словно видим пред собой громадное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем плавают и кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие страшные и свирепые гады, а из глубины его доносится голос, полный глубокой тоски:

«Кто б ни был ты, о рыцарь, взирающий на ужасное это озеро! Если хочешь добыть сокровища, под его черною водою сокрытые, то покажи величие неустрашимого твоего духа и погрузись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, таящиеся и заключенные в семи замках семи фей, которые в сей мрачной обретаются пучине»?

Стоит рыцарю услышать этот дрожащий голос, и он, не рассуждая и не думая об опасности, даже не освободившись от бремени тяжелых своих доспехов, поручив себя богу и своей госпоже, бросается в глубину бурлящего озера, и вдруг, нежданно-негаданно, перед ним цветущие поля, после которых на поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, что небо здесь прозрачнее, солнечный свет – первозданной яркости, глазам открывается приютная роща, где зеленые и ветвистые деревья зеленью своею ласкают взор, а слух лелеет сладкое и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких пташек, порхающих в чаще. Тут видит он ключ, коего прохладные струи, текучему хрусталю подобные, бегут по мелкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное золото и чистый жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцветной яшмы и полированного мрамора, а вон другой, в виде грота, где разбросанные в нестройном порядке мелкие раковины и изогнутые белые и желтые домики улиток вперемежку с кусочками блестящего хрусталя и поддельными изумрудами вместе составляют причудливый узор, такой, что кажется, будто искусство, подражая природе, в то же время побеждает ее. Здесь внезапно является взору укрепленный замок или же роскошный чертог, коего стены – литого золота, зубцы – алмазы, ворота – из гиацинта, и хотя он сложен не из чего-нибудь, а из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, однако ж восхитительная его постройка вящего удивления достойна. Что же еще после всего этого нам остается увидеть? Разве девушек, длинною вереницею выходящих из ворот замка и коих одежды отличаются таким богатством и пышностью, что если б я взялся описать их на манер сочинителей рыцарских романов, то никогда бы не кончил, и как самая из них, по-видимому, главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося в бурлящее озеро, молча отведет его в дивный чертог или же замок, велит ему сбросить одежды, омоет его теплой водой, умастит его тело благовонными мазями, наденет на него легчайшей ткани сорочку, надушенную и благоухающую, а затем другая девушка накинет ему на плечи плащ, который, самое меньшее, стоит столько, сколько целый город, а то и дороже? Еще что увидим мы? Разве то, как после этого, – рассказывают нам, – его поведут в другую палату, где так красиво накрыты столы, что он только любуется и дается диву? Как на руки льют ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислуживают ему все девушки, глубокое храня молчание? Как приносят ему множество яств, столь вкусно приготовленных, что алкание не знает, к которому из них протянуть руку? Разве послушать еще музыку, что играет на этом пиру, причем неизвестно, кто поет и откуда она доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со столов уберут, посмотреть еще разве, как рыцарь развалится в креслах и по привычке, чего доброго, начет ковырять в зубах, а тут невзначай войдет девица краше тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и начнет рассказывать, какой это замок, как ее здесь заколдовали и о многом другом, и рассказ ее приведет рыцаря в изумление, а читателей этой истории в восторг? Я не хочу более об этом распространяться, ибо сказанного мною довольно, чтобы сделать вывод, что любая часть любой книги о странствующих рыцарях способна доставить удовольствие и наслаждение любому читателю. Так что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повторяю, романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы развеселитесь, если до этого находились в дурном расположении духа. О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство. И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшедшего и посадили в клетку, все же я надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно и не враждебна Фортуна, с помощью доблестной моей длани не в долгом времени стать королем, и тогда все увидят, сколь я отзывчив и щедр, ибо, по чести, сеньор, щедрость – это такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить не способен, хотя бы она была ему в высшей степени сродни, отзывчивость же, которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна как можно скорее предоставила мне возможность стать императором: я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю, и мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему обещал, – вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы им управлять.

Санчо расслышал эти последние слова своего господина и сказал ему:

– Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала и которого я так жду, а уж я вам ручаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять, – буде же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместья сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя обязанность управлять ими, а сеньор лежит себе на боку, живет на арендную плату и ни о чем не заботится. Вот так я и сделаю: морочить себе голову не стану, тут же сдам все дела и буду жить на арендную плату, что твой герцог, а уж они там как хотят.

– Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат Санчо, – возразил каноник, – но суд чинить обязан сам владелец имения, и вот тут-то и необходимы смекалка и здравый смысл, а главное – искреннее желание решить дело по справедливости: ведь если его не обнаружить в самом начале, то и в середине и в конце выйдет путаница, ибо господь споспешествует благим желаниям простодушных и губит недобрые желания мудрецов.

– Эта философия – не моего ума дело, – заметил Санчо Панса. – Я знаю одно: только бы мне получить графство, а уж управлять-то я им сумею – души у меня столько, сколько у всех, а тела даже побольше, и управлял бы я своим имением не хуже любого короля, став же королем в своем имении, я буду делать что хочу, делая же, что хочу, я буду жить в свое удовольствие, живя же в свое удовольствие, я буду наверху блаженства, а кто наверху блаженства, тому и желать нечего, а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы поскорей графство, а там – слепой сказал: «Посмотрим».

– Что касается твоей философии, Санчо, то она недурна, однако ж со всем тем графство – это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:

– А что тут, собственно, такого темного? Я лично руководствуюсь примером великого Амадиса Галльского, который сделал своего оруженосца графом острова Материкового, – следственно, я без зазрения совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, какие когда-либо у странствующих рыцарей состояли на службе.

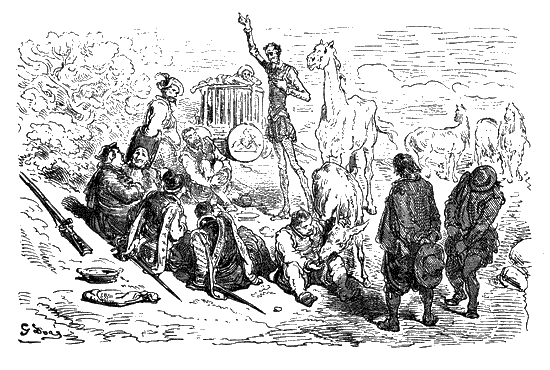

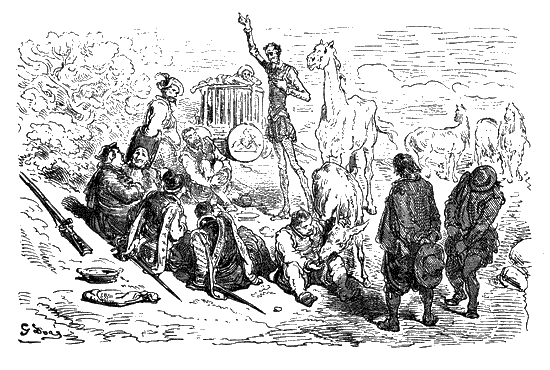

Каноника поразил тот связный вздор, какой представляли собою речи Дон Кихота, и то, как он описал приключение Рыцаря Озера, и то впечатление, какое произвели на него хитросплетенные небылицы, которых он начитался, и еще поражало каноника простодушие Санчо, который так страстно желал получить графство, обещанное ему его господином. Тем временем возвратились слуги каноника, которых тот посылал на постоялый двор за обозным мулом, и, чтобы возница, как уже было сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все расположились в тени дерев и принялись за еду, причем обеденный стол заменяли им ковер и зеленая трава луга. И вот во время трапезы внезапно услышали они сильный шум и звон бубенчиков, доносившийся сквозь густые заросли, и вслед за тем из чащи выскочила хорошенькая беленькая козочка с черными и рыжими пятнами. За нею бежал пастух и, пытаясь удержать ее и вернуть обратно в стадо, кричал так, как обыкновенно в таких случаях кричат пастухи. Беглянка в страхе и ужасе бросилась к людям, как бы ища у них защиты, и подле них остановилась. Пастух настигнул ее, схватил за рога и заговорил с ней, как с существом мыслящим и разумным:

– Ах, дикарка, дикарка, Пеструшка, Пеструшка! Что это ты последние дни все балуешь? Что тебя, дочка, волки напугали, что ли? Да скажи же мне, красавица, что с тобой приключилось? А, да что с тобой могло приключиться – просто-напросто ты женского пола и потому не можешь быть спокойна, чтобы черт побрал твой нрав и нрав всех женщин без исключения! Воротись, воротись, милуша! Коли загон тебе не по сердцу, так, по крайности, там безопаснее, и притом с подругами. Ведь тебе надлежит блюсти их и указывать им дорогу, а уж коли ты сама мечешься, не разбирая дороги, то что же будет с ними?

Речь козопаса всем доставила удовольствие, особливо канонику, который обратился к нему с такими словами:

– Успокойся ради бога, любезный, и не торопись загонять козу в стадо: коль скоро она, как ты выражаешься, женского пола, то, сколько бы ты ни старался ее удержать, она принуждена следовать природному своему влечению. Возьми-ка вот этот кусочек и выпей вина, – гнев твой утихнет, а козочка тем временем отдохнет.

Сказавши это, каноник тотчас протянул козопасу на кончике ножа кусок холодного кролика. Козопас взял и поблагодарил каноника; затем выпил вина, успокоился и сказал:

– Мне бы не хотелось, чтоб из-за того, что я с этой животиной вел такую разумную речь, ваши милости приняли меня за дурачка, – признаться, в моих словах есть скрытый смысл. Я хоть и деревенский житель, однако ж не из таких, чтобы не уметь обходиться с людьми и животными.

– Охотно этому верю, – заметил священник, – я знаю по опыту, что горы вскармливают ученых, а в пастушеских хижинах скрываются философы.

– Во всяком случае, сеньор, они служат пристанищем людям, изведавшим свет, – сказал козопас. – И чтобы вы признали эту истину и могли осязать ее, – если только это вас, сеньоры, не затруднит и вы ничего не имеете против, хотя может показаться, что я, незваный, напрашиваюсь сам, – уделите мне, пожалуйста, минутку внимания, и я расскажу вам об одном истинном происшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и этот сеньор, – тут он указал на священника, – и я.

Дон Кихот же ему на это сказал:

– Дабы удостовериться, что этот случай имеет нечто общее с рыцарскими приключениями, я буду слушать тебя, мой любезный, весьма охотно, как, впрочем, и все эти сеньоры, ибо они люди умные и любители занятных историй, повергающих в изумление, веселящих и тешащих душу, каков именно – я в этом не сомневаюсь – твой рассказ. Итак, начинай, друг мой, мы все тебя слушаем.

– Чур не я, – отозвался Санчо, – я с этим пирогом пойду к ручью и постараюсь наесться дня на три, потому со слов господина моего Дон Кихота я знаю, что оруженосец странствующего рыцаря, когда ему представится случай, должен наедаться до отвала по той причине, что ему нередко случается попадать в дремучие леса, откуда и через неделю не выберешься, так что ежели человек не наестся и не набьет, как следует быть, суму, то может там и остаться, как это уже не раз бывало, и умереть с голоду.

– Твоя правда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – иди куда хочешь, и ешь, сколько можешь, а я уже насытился, и теперь мне остается лишь напитать душу, что я и сделаю, послушав рассказ этого доброго человека.

– Мы все испытываем потребность напитать душу, – сказал каноник.

Затем он попросил пастуха начать обещанный рассказ. Пастух, держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

– Ляг подле меня, Пеструшка, мы еще успеем вернуться к стаду.

Козочка как будто поняла его, – когда хозяин сел, она преспокойно улеглась подле него и стала смотреть ему прямо в лицо, словно желая показать, что она внимательно его слушает, а он начал свой рассказ так:

Стоит рыцарю услышать этот дрожащий голос, и он, не рассуждая и не думая об опасности, даже не освободившись от бремени тяжелых своих доспехов, поручив себя богу и своей госпоже, бросается в глубину бурлящего озера, и вдруг, нежданно-негаданно, перед ним цветущие поля, после которых на поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, что небо здесь прозрачнее, солнечный свет – первозданной яркости, глазам открывается приютная роща, где зеленые и ветвистые деревья зеленью своею ласкают взор, а слух лелеет сладкое и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких пташек, порхающих в чаще. Тут видит он ключ, коего прохладные струи, текучему хрусталю подобные, бегут по мелкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное золото и чистый жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцветной яшмы и полированного мрамора, а вон другой, в виде грота, где разбросанные в нестройном порядке мелкие раковины и изогнутые белые и желтые домики улиток вперемежку с кусочками блестящего хрусталя и поддельными изумрудами вместе составляют причудливый узор, такой, что кажется, будто искусство, подражая природе, в то же время побеждает ее. Здесь внезапно является взору укрепленный замок или же роскошный чертог, коего стены – литого золота, зубцы – алмазы, ворота – из гиацинта, и хотя он сложен не из чего-нибудь, а из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, однако ж восхитительная его постройка вящего удивления достойна. Что же еще после всего этого нам остается увидеть? Разве девушек, длинною вереницею выходящих из ворот замка и коих одежды отличаются таким богатством и пышностью, что если б я взялся описать их на манер сочинителей рыцарских романов, то никогда бы не кончил, и как самая из них, по-видимому, главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося в бурлящее озеро, молча отведет его в дивный чертог или же замок, велит ему сбросить одежды, омоет его теплой водой, умастит его тело благовонными мазями, наденет на него легчайшей ткани сорочку, надушенную и благоухающую, а затем другая девушка накинет ему на плечи плащ, который, самое меньшее, стоит столько, сколько целый город, а то и дороже? Еще что увидим мы? Разве то, как после этого, – рассказывают нам, – его поведут в другую палату, где так красиво накрыты столы, что он только любуется и дается диву? Как на руки льют ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислуживают ему все девушки, глубокое храня молчание? Как приносят ему множество яств, столь вкусно приготовленных, что алкание не знает, к которому из них протянуть руку? Разве послушать еще музыку, что играет на этом пиру, причем неизвестно, кто поет и откуда она доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со столов уберут, посмотреть еще разве, как рыцарь развалится в креслах и по привычке, чего доброго, начет ковырять в зубах, а тут невзначай войдет девица краше тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и начнет рассказывать, какой это замок, как ее здесь заколдовали и о многом другом, и рассказ ее приведет рыцаря в изумление, а читателей этой истории в восторг? Я не хочу более об этом распространяться, ибо сказанного мною довольно, чтобы сделать вывод, что любая часть любой книги о странствующих рыцарях способна доставить удовольствие и наслаждение любому читателю. Так что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повторяю, романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы развеселитесь, если до этого находились в дурном расположении духа. О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство. И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшедшего и посадили в клетку, все же я надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно и не враждебна Фортуна, с помощью доблестной моей длани не в долгом времени стать королем, и тогда все увидят, сколь я отзывчив и щедр, ибо, по чести, сеньор, щедрость – это такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить не способен, хотя бы она была ему в высшей степени сродни, отзывчивость же, которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна как можно скорее предоставила мне возможность стать императором: я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю, и мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему обещал, – вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы им управлять.

Санчо расслышал эти последние слова своего господина и сказал ему:

– Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала и которого я так жду, а уж я вам ручаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять, – буде же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместья сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя обязанность управлять ими, а сеньор лежит себе на боку, живет на арендную плату и ни о чем не заботится. Вот так я и сделаю: морочить себе голову не стану, тут же сдам все дела и буду жить на арендную плату, что твой герцог, а уж они там как хотят.

– Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат Санчо, – возразил каноник, – но суд чинить обязан сам владелец имения, и вот тут-то и необходимы смекалка и здравый смысл, а главное – искреннее желание решить дело по справедливости: ведь если его не обнаружить в самом начале, то и в середине и в конце выйдет путаница, ибо господь споспешествует благим желаниям простодушных и губит недобрые желания мудрецов.

– Эта философия – не моего ума дело, – заметил Санчо Панса. – Я знаю одно: только бы мне получить графство, а уж управлять-то я им сумею – души у меня столько, сколько у всех, а тела даже побольше, и управлял бы я своим имением не хуже любого короля, став же королем в своем имении, я буду делать что хочу, делая же, что хочу, я буду жить в свое удовольствие, живя же в свое удовольствие, я буду наверху блаженства, а кто наверху блаженства, тому и желать нечего, а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы поскорей графство, а там – слепой сказал: «Посмотрим».

– Что касается твоей философии, Санчо, то она недурна, однако ж со всем тем графство – это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:

– А что тут, собственно, такого темного? Я лично руководствуюсь примером великого Амадиса Галльского, который сделал своего оруженосца графом острова Материкового, – следственно, я без зазрения совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, какие когда-либо у странствующих рыцарей состояли на службе.

Каноника поразил тот связный вздор, какой представляли собою речи Дон Кихота, и то, как он описал приключение Рыцаря Озера, и то впечатление, какое произвели на него хитросплетенные небылицы, которых он начитался, и еще поражало каноника простодушие Санчо, который так страстно желал получить графство, обещанное ему его господином. Тем временем возвратились слуги каноника, которых тот посылал на постоялый двор за обозным мулом, и, чтобы возница, как уже было сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все расположились в тени дерев и принялись за еду, причем обеденный стол заменяли им ковер и зеленая трава луга. И вот во время трапезы внезапно услышали они сильный шум и звон бубенчиков, доносившийся сквозь густые заросли, и вслед за тем из чащи выскочила хорошенькая беленькая козочка с черными и рыжими пятнами. За нею бежал пастух и, пытаясь удержать ее и вернуть обратно в стадо, кричал так, как обыкновенно в таких случаях кричат пастухи. Беглянка в страхе и ужасе бросилась к людям, как бы ища у них защиты, и подле них остановилась. Пастух настигнул ее, схватил за рога и заговорил с ней, как с существом мыслящим и разумным:

– Ах, дикарка, дикарка, Пеструшка, Пеструшка! Что это ты последние дни все балуешь? Что тебя, дочка, волки напугали, что ли? Да скажи же мне, красавица, что с тобой приключилось? А, да что с тобой могло приключиться – просто-напросто ты женского пола и потому не можешь быть спокойна, чтобы черт побрал твой нрав и нрав всех женщин без исключения! Воротись, воротись, милуша! Коли загон тебе не по сердцу, так, по крайности, там безопаснее, и притом с подругами. Ведь тебе надлежит блюсти их и указывать им дорогу, а уж коли ты сама мечешься, не разбирая дороги, то что же будет с ними?

Речь козопаса всем доставила удовольствие, особливо канонику, который обратился к нему с такими словами:

– Успокойся ради бога, любезный, и не торопись загонять козу в стадо: коль скоро она, как ты выражаешься, женского пола, то, сколько бы ты ни старался ее удержать, она принуждена следовать природному своему влечению. Возьми-ка вот этот кусочек и выпей вина, – гнев твой утихнет, а козочка тем временем отдохнет.

Сказавши это, каноник тотчас протянул козопасу на кончике ножа кусок холодного кролика. Козопас взял и поблагодарил каноника; затем выпил вина, успокоился и сказал:

– Мне бы не хотелось, чтоб из-за того, что я с этой животиной вел такую разумную речь, ваши милости приняли меня за дурачка, – признаться, в моих словах есть скрытый смысл. Я хоть и деревенский житель, однако ж не из таких, чтобы не уметь обходиться с людьми и животными.

– Охотно этому верю, – заметил священник, – я знаю по опыту, что горы вскармливают ученых, а в пастушеских хижинах скрываются философы.

– Во всяком случае, сеньор, они служат пристанищем людям, изведавшим свет, – сказал козопас. – И чтобы вы признали эту истину и могли осязать ее, – если только это вас, сеньоры, не затруднит и вы ничего не имеете против, хотя может показаться, что я, незваный, напрашиваюсь сам, – уделите мне, пожалуйста, минутку внимания, и я расскажу вам об одном истинном происшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и этот сеньор, – тут он указал на священника, – и я.

Дон Кихот же ему на это сказал:

– Дабы удостовериться, что этот случай имеет нечто общее с рыцарскими приключениями, я буду слушать тебя, мой любезный, весьма охотно, как, впрочем, и все эти сеньоры, ибо они люди умные и любители занятных историй, повергающих в изумление, веселящих и тешащих душу, каков именно – я в этом не сомневаюсь – твой рассказ. Итак, начинай, друг мой, мы все тебя слушаем.

– Чур не я, – отозвался Санчо, – я с этим пирогом пойду к ручью и постараюсь наесться дня на три, потому со слов господина моего Дон Кихота я знаю, что оруженосец странствующего рыцаря, когда ему представится случай, должен наедаться до отвала по той причине, что ему нередко случается попадать в дремучие леса, откуда и через неделю не выберешься, так что ежели человек не наестся и не набьет, как следует быть, суму, то может там и остаться, как это уже не раз бывало, и умереть с голоду.

– Твоя правда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – иди куда хочешь, и ешь, сколько можешь, а я уже насытился, и теперь мне остается лишь напитать душу, что я и сделаю, послушав рассказ этого доброго человека.

– Мы все испытываем потребность напитать душу, – сказал каноник.

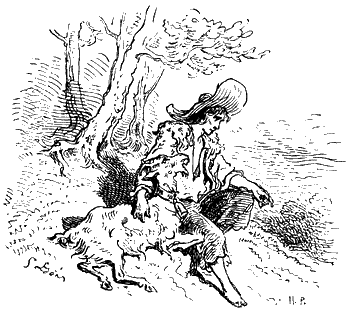

Затем он попросил пастуха начать обещанный рассказ. Пастух, держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

– Ляг подле меня, Пеструшка, мы еще успеем вернуться к стаду.

Козочка как будто поняла его, – когда хозяин сел, она преспокойно улеглась подле него и стала смотреть ему прямо в лицо, словно желая показать, что она внимательно его слушает, а он начал свой рассказ так:

Глава LI,

в коей приводится все, что козопас рассказал сопровождавшим Дон Кихота

– В трех милях от этой долины стоит село, хоть и небольшое, да зато одно из самых богатых во всей округе. Жил в этом селе один весьма почтенный крестьянин, столь почтенный, что, хотя обыкновенно людям оказывают почет за богатство, его почитали не столько за богатство, сколько за качества души. Однако ж, по собственному его признанию, наивысшее свое счастье он полагал в том, что у него есть дочь такой необычайной красоты, столь редкого ума, столь прелестная и столь добродетельная, что всякий, кто только знал ее и видел, дивился тем необыкновенным щедротам, какими небо совместно с природою ее осыпало. Она еще в детстве была красива, потом все хорошела и хорошела, и в шестнадцать лет она была уже просто красавицей. Слава об ее красоте шла по всем окрестным селениям, – да что я говорю: по окрестным! – отдаленных городов достигла она, проникла в королевские палаты и достигла слуха людей всякого звания, и они со всех сторон стали съезжаться, чтобы посмотреть на нее, ровно на какую диковину или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и она сама себя оберегала, ибо никакие замки, сторожа и засовы так не уберегут девушку, как строгие ее правила.

– В трех милях от этой долины стоит село, хоть и небольшое, да зато одно из самых богатых во всей округе. Жил в этом селе один весьма почтенный крестьянин, столь почтенный, что, хотя обыкновенно людям оказывают почет за богатство, его почитали не столько за богатство, сколько за качества души. Однако ж, по собственному его признанию, наивысшее свое счастье он полагал в том, что у него есть дочь такой необычайной красоты, столь редкого ума, столь прелестная и столь добродетельная, что всякий, кто только знал ее и видел, дивился тем необыкновенным щедротам, какими небо совместно с природою ее осыпало. Она еще в детстве была красива, потом все хорошела и хорошела, и в шестнадцать лет она была уже просто красавицей. Слава об ее красоте шла по всем окрестным селениям, – да что я говорю: по окрестным! – отдаленных городов достигла она, проникла в королевские палаты и достигла слуха людей всякого звания, и они со всех сторон стали съезжаться, чтобы посмотреть на нее, ровно на какую диковину или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и она сама себя оберегала, ибо никакие замки, сторожа и засовы так не уберегут девушку, как строгие ее правила.

Богатство отца и красота дочери побудили многих, и односельчан и приезжих, просить ее руки, но отец, коему надлежало распорядиться такой драгоценностью, пребывал в нерешительности и не знал, за кого из бесчисленного множества женихов предпочтительнее ее отдать. В числе тех, кто лелеял сладкую эту мечту, был и я, и я имел основание питать большие надежды на успех, ибо отец меня знал: знал, что я его односельчанин, что в жилах моих течет чистая кровь, что я в цветущей поре, дом мой – полная чаша и умом я горазд. Но за нее стал свататься и другой наш односельчанин, обладавший такими же точно достоинствами, и вот тут-то отец смутился и заколебался, ибо ему казалось, что дочь его и с тем и с другим может быть счастлива. И вот, полагая, что коли мы равны между собой, то пусть лучше любезная его дочь сама выберет, кто ей более по сердцу, порешил он, чтобы выйти из затруднительного этого положения, обо всем рассказать Леандре – так зовут ту богачку, которая довела меня до такого убожества, – и тем подал пример, коему должны следовать все родители, намеревающиеся устраивать судьбу детей своих, – я не хочу этим сказать, чтобы они предоставляли им выбирать среди предметов низких и дурных, а чтобы они предлагали им на выбор хорошие, а те чтоб из хороших выбирали по собственному желанию. Не знаю, какое желание изъявила Леандра, только в беседе со мной и моим соперником отец отговорился молодостью дочери, а затем сказал несколько самых общих слов: его они ни к чему не обязывали, а между тем мы все же не могли считать себя свободными. Соперника моего зовут Ансельмо, а меня – Эухеньо, – итак, теперь вы знаете имена действующих лиц этой трагедии, коей развязка еще неизвестна, но, по всей вероятности, будет печальной.

На ту пору к нам прибыл некий Висенте де ла Рока, сын бедного земледельца, нашего односельчанина, – он возвратился из похода по Италии и другим странам. Его еще двенадцатилетним мальчиком увел из нашего селения один военачальник, коему со своим полком случилось здесь проходить, а возвратился он юношей двадцати четырех лет, в разноцветной военной форме, увешанный всякими стекляшками и тонкими стальными цепочками. Нынче на нем одна побрякушка, завтра, смотришь, другая, но все это такое тоненькое, пестрое, небольшого весу и еще меньших размеров. Сельчане и так-то лукавый народ, а уж на досуге они прямо само лукавство, – вот они подметили и сосчитали, сколько у него всяких нарядов и украшений, и оказалось, что у него всего только три платья разных цветов, с подвязками и чулками, но он столь изобретательно их перетасовывал, что если б их не сосчитали, то можно было бы поклясться, что у него более десяти платьев и не менее двадцати перьев для шляпы. Но только я вас прошу: не примите за назойливую болтливость то, что я так подробно рассказываю про его одеяние, – в моей истории оно играет роль немаловажную.

Садился он обыкновенно на скамье под большим тополем, на нашей деревенской площади, и рассказывал нам про свои подвиги, а мы слушали его, разинув рот и стараясь не проронить ни единого слова. Не было такой страны во всем подлунном мире, которой бы он не повидал, не было сражения, в котором бы он не участвовал. Мавров он перебил больше, чем можно их сыскать во всем Марокко и Тунисе, а поединков, по его словам, у него было больше, чем у Ганте, Луны, Дьего Гарсии де Паредес и тысячи других воинов, которых он упоминал, и изо всех-то боев выходил он победителем, не потеряв ни капли крови. Впрочем, он показывал рубцы, и хотя различить их было нельзя, однако ж он уверял, что это следы аркебузных пуль, которые в него попадали во время сражений и стычек. Держал он себя развязно, с невиданною наглостью, и хвастал, что его рука – вот его родная мать, его дела – вот его родословная и что когда он в солдатском мундире, то ему и король не король. Самоуверенность его питалась еще тем, что он был немного музыкантом и так умел бренчать на гитаре, что, как уверяли некоторые, гитара у него прямо так и разговаривала. Но этого мало: он обладал еще даром стихотворца и по поводу всякой безделицы, случавшейся в нашем селе, сочинял романсы в полторы мили длиной.

Богатство отца и красота дочери побудили многих, и односельчан и приезжих, просить ее руки, но отец, коему надлежало распорядиться такой драгоценностью, пребывал в нерешительности и не знал, за кого из бесчисленного множества женихов предпочтительнее ее отдать. В числе тех, кто лелеял сладкую эту мечту, был и я, и я имел основание питать большие надежды на успех, ибо отец меня знал: знал, что я его односельчанин, что в жилах моих течет чистая кровь, что я в цветущей поре, дом мой – полная чаша и умом я горазд. Но за нее стал свататься и другой наш односельчанин, обладавший такими же точно достоинствами, и вот тут-то отец смутился и заколебался, ибо ему казалось, что дочь его и с тем и с другим может быть счастлива. И вот, полагая, что коли мы равны между собой, то пусть лучше любезная его дочь сама выберет, кто ей более по сердцу, порешил он, чтобы выйти из затруднительного этого положения, обо всем рассказать Леандре – так зовут ту богачку, которая довела меня до такого убожества, – и тем подал пример, коему должны следовать все родители, намеревающиеся устраивать судьбу детей своих, – я не хочу этим сказать, чтобы они предоставляли им выбирать среди предметов низких и дурных, а чтобы они предлагали им на выбор хорошие, а те чтоб из хороших выбирали по собственному желанию. Не знаю, какое желание изъявила Леандра, только в беседе со мной и моим соперником отец отговорился молодостью дочери, а затем сказал несколько самых общих слов: его они ни к чему не обязывали, а между тем мы все же не могли считать себя свободными. Соперника моего зовут Ансельмо, а меня – Эухеньо, – итак, теперь вы знаете имена действующих лиц этой трагедии, коей развязка еще неизвестна, но, по всей вероятности, будет печальной.

На ту пору к нам прибыл некий Висенте де ла Рока, сын бедного земледельца, нашего односельчанина, – он возвратился из похода по Италии и другим странам. Его еще двенадцатилетним мальчиком увел из нашего селения один военачальник, коему со своим полком случилось здесь проходить, а возвратился он юношей двадцати четырех лет, в разноцветной военной форме, увешанный всякими стекляшками и тонкими стальными цепочками. Нынче на нем одна побрякушка, завтра, смотришь, другая, но все это такое тоненькое, пестрое, небольшого весу и еще меньших размеров. Сельчане и так-то лукавый народ, а уж на досуге они прямо само лукавство, – вот они подметили и сосчитали, сколько у него всяких нарядов и украшений, и оказалось, что у него всего только три платья разных цветов, с подвязками и чулками, но он столь изобретательно их перетасовывал, что если б их не сосчитали, то можно было бы поклясться, что у него более десяти платьев и не менее двадцати перьев для шляпы. Но только я вас прошу: не примите за назойливую болтливость то, что я так подробно рассказываю про его одеяние, – в моей истории оно играет роль немаловажную.

Садился он обыкновенно на скамье под большим тополем, на нашей деревенской площади, и рассказывал нам про свои подвиги, а мы слушали его, разинув рот и стараясь не проронить ни единого слова. Не было такой страны во всем подлунном мире, которой бы он не повидал, не было сражения, в котором бы он не участвовал. Мавров он перебил больше, чем можно их сыскать во всем Марокко и Тунисе, а поединков, по его словам, у него было больше, чем у Ганте, Луны, Дьего Гарсии де Паредес и тысячи других воинов, которых он упоминал, и изо всех-то боев выходил он победителем, не потеряв ни капли крови. Впрочем, он показывал рубцы, и хотя различить их было нельзя, однако ж он уверял, что это следы аркебузных пуль, которые в него попадали во время сражений и стычек. Держал он себя развязно, с невиданною наглостью, и хвастал, что его рука – вот его родная мать, его дела – вот его родословная и что когда он в солдатском мундире, то ему и король не король. Самоуверенность его питалась еще тем, что он был немного музыкантом и так умел бренчать на гитаре, что, как уверяли некоторые, гитара у него прямо так и разговаривала. Но этого мало: он обладал еще даром стихотворца и по поводу всякой безделицы, случавшейся в нашем селе, сочинял романсы в полторы мили длиной.