Страница:

– Ты победила, прелестная Доротея, ты победила. Ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все твои слова – сущая правда.

Лусинда близка была к обмороку, и когда дон Фернандо ее отпустил, она пошатнулась, но в эту минуту Карденьо, который, чтобы дон Фернандо его не узнал, стоял за его спиной, отринул всякий страх, не задумываясь бросился ее поддержать и, обняв ее, молвил:

– Если сострадательное небо вознамерилось и восхотело дать тебе покой, верная, стойкая и прекрасная госпожа моя, то, думается мне, нигде не будет он столь безмятежным, как в объятиях, в которые я ныне тебя заключаю и в которые заключал и прежде, когда судьбе угодно было, чтобы я называл тебя моею.

При этих словах Лусинда, узнавшая Карденьо сначала по голосу, устремила на него взор, и как скоро зрение подтвердило ей, что это он, вне себя от радости и забывши всякое приличие, обвила его шею руками и, прижавшись щекою к его щеке, молвила:

– Ты, государь мой, ты, а не кто другой, являешься законным господином этой твоей пленницы, сколько бы тому ни противился враждебный рок и что бы ни угрожало моей жизни, которая твоею жизнью живет.

Для дона Фернандо и всех присутствовавших это было зрелище необычайное, и все дивились небывалому этому происшествию. Доротее показалось, что краска сбежала с лица дона Фернандо и что он положил руку на рукоять шпаги с таким видом, точно намеревался отомстить Карденьо; и едва мелькнула у нее эта мысль, как она с поразительною быстротою обхватила руками его ноги и, покрывая их поцелуями, сжимая их в объятиях так, что он не мог двинуться, и не переставая лить слезы, заговорила:

– Что намереваешься ты совершить в столь нечаянный миг, о единственное мое прибежище? У твоих ног твоя супруга, а та, которую ты желал бы иметь своею супругою, находится в объятиях своего мужа. Подумай, можно ли и хорошо ли расстраивать то, что устроило само небо, или же тебе надлежит поднять до себя ту, что, преодолев все трудности, доказав тебе свою преданность и свою правоту, смотрит тебе в глаза и слезами любви орошает лицо и грудь истинного своего супруга. Богом тебя заклинаю и к чести твоей взываю: да не усилит твоего гнева это столь явное разоблачение, но, напротив, умерит его, дабы ты безропотно и смиренно изъявил свое согласие на то, чтобы эти влюбленные, не встречая с твоей стороны никаких препятствий, вкушали мир в течение всего времени, которое дарует им небо, и таким образом ты проявишь благородство возвышенной своей и чистой души, и все увидят, что разум имеет над тобою больше власти, нежели вожделение.

Между тем Карденьо, держа в объятиях Лусинду, не сводил глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его враждебном действии дать ему отпор, а буде окажется возможным, то и самому напасть на всех, кто против него, хотя бы это стоило ему жизни; но в это время дона Фернандо обступили его друзья, а также священник и цирюльник, которые при сем присутствовали, и все, не исключая доброго Санчо Пансы, стали умолять его воззреть на слезы Доротеи и, если правда все, что она говорила, а они были совершенно в этом уверены, сделать так, чтобы она не обманулась в законных своих ожиданиях, и принять в соображение, что не случайно, как это может показаться, но по особому велению свыше собрались они все в таком месте, где уж никак не чаяли встретиться; а священник еще примолвил, что одна лишь смерть вольна разлучить Лусинду с Карденьо, и если даже их разъединит острие шпаги, то такую смерть они почтут за великое счастье; и что это высшая мудрость – в трудных случаях жизни, поборов и одолев самого себя, выказать благородство души и пожелать сделать так, чтобы два других существа наслаждались счастьем, которое им даровало небо; пусть-де он вперит очи в красу Доротеи – и он увидит, что редкая женщина с нею сравнится, а чтобы превзойти ее – это уж и говорить нечего; и пусть-де прибавит он к этой красоте ее смирение и безграничную ее любовь к нему, а главное, пусть помнит, что если он почитает себя за кавальеро и христианина, то не может не исполнить своего долга, – исполнив же его, он исполнит свой долг перед богом и обрадует всех разумных людей, разумные же люди знают и понимают, что преимущество красоты заключается в том, что, даже будучи воплощена в существо низкого состояния, в сочетании с душевною чистотою она способна возвыситься и сравняться с любым величием, нимало не унизив того, кто возвышает ее до себя и равняет с собою; и нельзя-де осуждать человека, следующего непреложным законам влечения, если только в этом влечении нет ничего греховного.

Прочие прибавили к этому от себя столько, что доблестное сердце дона Фернандо (недаром в жилах его текла благородная кровь) наконец смягчилось и склонилось пред истиною, которую он при всем желании не мог бы отрицать; и в знак того, что он покорился и проникся разумными доводами, которые ему здесь приводились, он наклонился к Доротее и, обняв ее, молвил:

– Встань, госпожа моя, – не подобает стоять предо мной на коленях той, которая вечно у меня в душе. И если до сих пор я ничем этого не доказал, то, может статься, такова была воля небес: дабы оценить тебя по достоинству, я должен был прежде увериться в твоем постоянстве. Об одном молю тебя: не брани меня за мое дурное и крайне пренебрежительное к тебе отношение, ибо та же самая причина и та же самая сила, что побудила меня назвать тебя моею, подвигнула меня приложить старания к тому, чтобы перестать быть твоим. А что я говорю правду, в этом ты можешь удостовериться, как скоро обернешься и заглянешь в глаза уже счастливой Лусинды, и в них прочтешь ты оправдательный приговор всем моим преступлениям. И если она наконец нашла то, о чем мечтала, я же нашел предел мечтаний моих в тебе, то пусть она долгие и блаженные годы счастливо и спокойно живет со своим Карденьо, а я буду молить бога о том же для себя и для моей Доротеи.

И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял Доротею и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы последним неоспоримым доказательством его любви и раскаяния не явились его слезы. Лусинда же и Карденьо, а равно и все здесь присутствовавшие, оказались менее мужественными, ибо все они наиобильнейшие проливали слезы, кто – радуясь за себя, кто – за другого, так что, глядя на них, можно было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе. Даже Санчо Панса – и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что плакал оттого, что Доротея оказалась совсем не королевой Микомиконой, от которой он стольких ожидал милостей. Оторопь и плач некоторое время еще продолжались, а затем Карденьо и Лусинда опустились перед доном Фернандо на колени и изъявили ему свою признательность в столь почтительных выражениях, что он не нашелся, что ответить, а только поднял их и обнял с несказанною любовью и отменною учтивостью.

Затем он спросил Доротею, как она очутилась в этих местах, так далеко от родных мест. Она же в кратких и разумных словах рассказала все, о чем прежде рассказывала Карденьо, и так понравился ее рассказ дону Фернандо и его спутникам, что они хотели бы слушать еще и еще – с такою приятностью повествовала Доротея о своих горестях. Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил, что с ним произошло после того, как он нашел на груди у Лусинды письмо, в котором она объявляла, что она супруга Карденьо и не может принадлежать ему. Он хотел убить ее и, наверное, убил бы, если бы этому не помешали ее родители; тогда, разгневанный и удрученный, он покинул их дом с намерением отомстить, как скоро представится случай, а на другой день узнал, что Лусинда бежала из родительского дома и что никто не знает, где она теперь; наконец спустя несколько месяцев удалось ему узнать, что Лусинда в монастыре и намерена дожить там свой век, коли не суждено ей прожить его с Карденьо; и как скоро он это узнал, то подобрал себе трех кавальеро и двинулся к монастырю, однако ж, боясь, как бы в монастыре не усилили охрану, если узнают, что он здесь, Лусинде на глаза не показался; и вот, дождавшись такого времени, когда ворота были отворены, он двух кавальеро поставил у входа на часах, а сам вместе с третьим пошел за Лусиндой. Лусинда же в это время беседовала с монахиней на монастырском дворе; и, не дав ей опомниться, они схватили ее и спрятали в таком месте, где можно было заняться необходимыми для ее увоза приготовлениями; и все это обошлось для них вполне благополучно, ибо монастырь стоял в чистом поле, вдали от селений. Лусинда же, как скоро очутилась в руках у дона Фернандо, лишилась чувств, а придя в себя, все только молча вздыхала и плакала; и так, сопутствуемые молчанием и слезами, попали они на этот постоялый двор или, как ему теперь кажется, на небо, где предаются забвению и прекращаются все земные страдания.

Глава XXXVII,

Лусинда близка была к обмороку, и когда дон Фернандо ее отпустил, она пошатнулась, но в эту минуту Карденьо, который, чтобы дон Фернандо его не узнал, стоял за его спиной, отринул всякий страх, не задумываясь бросился ее поддержать и, обняв ее, молвил:

– Если сострадательное небо вознамерилось и восхотело дать тебе покой, верная, стойкая и прекрасная госпожа моя, то, думается мне, нигде не будет он столь безмятежным, как в объятиях, в которые я ныне тебя заключаю и в которые заключал и прежде, когда судьбе угодно было, чтобы я называл тебя моею.

При этих словах Лусинда, узнавшая Карденьо сначала по голосу, устремила на него взор, и как скоро зрение подтвердило ей, что это он, вне себя от радости и забывши всякое приличие, обвила его шею руками и, прижавшись щекою к его щеке, молвила:

– Ты, государь мой, ты, а не кто другой, являешься законным господином этой твоей пленницы, сколько бы тому ни противился враждебный рок и что бы ни угрожало моей жизни, которая твоею жизнью живет.

Для дона Фернандо и всех присутствовавших это было зрелище необычайное, и все дивились небывалому этому происшествию. Доротее показалось, что краска сбежала с лица дона Фернандо и что он положил руку на рукоять шпаги с таким видом, точно намеревался отомстить Карденьо; и едва мелькнула у нее эта мысль, как она с поразительною быстротою обхватила руками его ноги и, покрывая их поцелуями, сжимая их в объятиях так, что он не мог двинуться, и не переставая лить слезы, заговорила:

– Что намереваешься ты совершить в столь нечаянный миг, о единственное мое прибежище? У твоих ног твоя супруга, а та, которую ты желал бы иметь своею супругою, находится в объятиях своего мужа. Подумай, можно ли и хорошо ли расстраивать то, что устроило само небо, или же тебе надлежит поднять до себя ту, что, преодолев все трудности, доказав тебе свою преданность и свою правоту, смотрит тебе в глаза и слезами любви орошает лицо и грудь истинного своего супруга. Богом тебя заклинаю и к чести твоей взываю: да не усилит твоего гнева это столь явное разоблачение, но, напротив, умерит его, дабы ты безропотно и смиренно изъявил свое согласие на то, чтобы эти влюбленные, не встречая с твоей стороны никаких препятствий, вкушали мир в течение всего времени, которое дарует им небо, и таким образом ты проявишь благородство возвышенной своей и чистой души, и все увидят, что разум имеет над тобою больше власти, нежели вожделение.

Между тем Карденьо, держа в объятиях Лусинду, не сводил глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его враждебном действии дать ему отпор, а буде окажется возможным, то и самому напасть на всех, кто против него, хотя бы это стоило ему жизни; но в это время дона Фернандо обступили его друзья, а также священник и цирюльник, которые при сем присутствовали, и все, не исключая доброго Санчо Пансы, стали умолять его воззреть на слезы Доротеи и, если правда все, что она говорила, а они были совершенно в этом уверены, сделать так, чтобы она не обманулась в законных своих ожиданиях, и принять в соображение, что не случайно, как это может показаться, но по особому велению свыше собрались они все в таком месте, где уж никак не чаяли встретиться; а священник еще примолвил, что одна лишь смерть вольна разлучить Лусинду с Карденьо, и если даже их разъединит острие шпаги, то такую смерть они почтут за великое счастье; и что это высшая мудрость – в трудных случаях жизни, поборов и одолев самого себя, выказать благородство души и пожелать сделать так, чтобы два других существа наслаждались счастьем, которое им даровало небо; пусть-де он вперит очи в красу Доротеи – и он увидит, что редкая женщина с нею сравнится, а чтобы превзойти ее – это уж и говорить нечего; и пусть-де прибавит он к этой красоте ее смирение и безграничную ее любовь к нему, а главное, пусть помнит, что если он почитает себя за кавальеро и христианина, то не может не исполнить своего долга, – исполнив же его, он исполнит свой долг перед богом и обрадует всех разумных людей, разумные же люди знают и понимают, что преимущество красоты заключается в том, что, даже будучи воплощена в существо низкого состояния, в сочетании с душевною чистотою она способна возвыситься и сравняться с любым величием, нимало не унизив того, кто возвышает ее до себя и равняет с собою; и нельзя-де осуждать человека, следующего непреложным законам влечения, если только в этом влечении нет ничего греховного.

Прочие прибавили к этому от себя столько, что доблестное сердце дона Фернандо (недаром в жилах его текла благородная кровь) наконец смягчилось и склонилось пред истиною, которую он при всем желании не мог бы отрицать; и в знак того, что он покорился и проникся разумными доводами, которые ему здесь приводились, он наклонился к Доротее и, обняв ее, молвил:

– Встань, госпожа моя, – не подобает стоять предо мной на коленях той, которая вечно у меня в душе. И если до сих пор я ничем этого не доказал, то, может статься, такова была воля небес: дабы оценить тебя по достоинству, я должен был прежде увериться в твоем постоянстве. Об одном молю тебя: не брани меня за мое дурное и крайне пренебрежительное к тебе отношение, ибо та же самая причина и та же самая сила, что побудила меня назвать тебя моею, подвигнула меня приложить старания к тому, чтобы перестать быть твоим. А что я говорю правду, в этом ты можешь удостовериться, как скоро обернешься и заглянешь в глаза уже счастливой Лусинды, и в них прочтешь ты оправдательный приговор всем моим преступлениям. И если она наконец нашла то, о чем мечтала, я же нашел предел мечтаний моих в тебе, то пусть она долгие и блаженные годы счастливо и спокойно живет со своим Карденьо, а я буду молить бога о том же для себя и для моей Доротеи.

И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял Доротею и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы последним неоспоримым доказательством его любви и раскаяния не явились его слезы. Лусинда же и Карденьо, а равно и все здесь присутствовавшие, оказались менее мужественными, ибо все они наиобильнейшие проливали слезы, кто – радуясь за себя, кто – за другого, так что, глядя на них, можно было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе. Даже Санчо Панса – и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что плакал оттого, что Доротея оказалась совсем не королевой Микомиконой, от которой он стольких ожидал милостей. Оторопь и плач некоторое время еще продолжались, а затем Карденьо и Лусинда опустились перед доном Фернандо на колени и изъявили ему свою признательность в столь почтительных выражениях, что он не нашелся, что ответить, а только поднял их и обнял с несказанною любовью и отменною учтивостью.

Затем он спросил Доротею, как она очутилась в этих местах, так далеко от родных мест. Она же в кратких и разумных словах рассказала все, о чем прежде рассказывала Карденьо, и так понравился ее рассказ дону Фернандо и его спутникам, что они хотели бы слушать еще и еще – с такою приятностью повествовала Доротея о своих горестях. Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил, что с ним произошло после того, как он нашел на груди у Лусинды письмо, в котором она объявляла, что она супруга Карденьо и не может принадлежать ему. Он хотел убить ее и, наверное, убил бы, если бы этому не помешали ее родители; тогда, разгневанный и удрученный, он покинул их дом с намерением отомстить, как скоро представится случай, а на другой день узнал, что Лусинда бежала из родительского дома и что никто не знает, где она теперь; наконец спустя несколько месяцев удалось ему узнать, что Лусинда в монастыре и намерена дожить там свой век, коли не суждено ей прожить его с Карденьо; и как скоро он это узнал, то подобрал себе трех кавальеро и двинулся к монастырю, однако ж, боясь, как бы в монастыре не усилили охрану, если узнают, что он здесь, Лусинде на глаза не показался; и вот, дождавшись такого времени, когда ворота были отворены, он двух кавальеро поставил у входа на часах, а сам вместе с третьим пошел за Лусиндой. Лусинда же в это время беседовала с монахиней на монастырском дворе; и, не дав ей опомниться, они схватили ее и спрятали в таком месте, где можно было заняться необходимыми для ее увоза приготовлениями; и все это обошлось для них вполне благополучно, ибо монастырь стоял в чистом поле, вдали от селений. Лусинда же, как скоро очутилась в руках у дона Фернандо, лишилась чувств, а придя в себя, все только молча вздыхала и плакала; и так, сопутствуемые молчанием и слезами, попали они на этот постоялый двор или, как ему теперь кажется, на небо, где предаются забвению и прекращаются все земные страдания.

Глава XXXVII,

содержащая продолжение истории славной инфанты Микомиконы и повествующая о других забавных приключениях

Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, ибо надежды его на получение титула разлетелись и развеялись в прах: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, великан – в дона Фернандо, а между тем его господин, ничего не подозревая, спит себе крепким сном. Доротея все еще не могла поверить, что ее счастье – не сон; Карденьо тоже мнилось, что его счастье – греза, да и Лусинда склонна была так же думать о своем счастье. Дон Фернандо благодарил провидение за то, что оно над ним сжалилось и вывело его из сложнейшего лабиринта, где он чуть было не погубил свою душу и доброе имя; словом, все, кто находился на постоялом дворе, были рады и счастливы, что это, казалось, безнадежно запутанное дело так благополучно окончилось. Священник всему этому давал весьма разумное истолкование и каждого поздравлял с радостью; но никто так не ликовал и не торжествовал, как хозяйка постоялого двора, ибо Карденьо и священник обещали с лихвою возместить ей убытки, понесенные из-за Дон Кихота. Только Санчо, как уже было сказано, сокрушался, горевал и тужил; с унылым видом явился он к своему господину, который только что проснулся, и сказал:

Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, ибо надежды его на получение титула разлетелись и развеялись в прах: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, великан – в дона Фернандо, а между тем его господин, ничего не подозревая, спит себе крепким сном. Доротея все еще не могла поверить, что ее счастье – не сон; Карденьо тоже мнилось, что его счастье – греза, да и Лусинда склонна была так же думать о своем счастье. Дон Фернандо благодарил провидение за то, что оно над ним сжалилось и вывело его из сложнейшего лабиринта, где он чуть было не погубил свою душу и доброе имя; словом, все, кто находился на постоялом дворе, были рады и счастливы, что это, казалось, безнадежно запутанное дело так благополучно окончилось. Священник всему этому давал весьма разумное истолкование и каждого поздравлял с радостью; но никто так не ликовал и не торжествовал, как хозяйка постоялого двора, ибо Карденьо и священник обещали с лихвою возместить ей убытки, понесенные из-за Дон Кихота. Только Санчо, как уже было сказано, сокрушался, горевал и тужил; с унылым видом явился он к своему господину, который только что проснулся, и сказал:

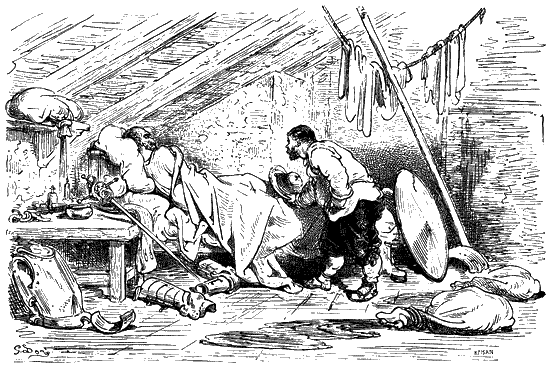

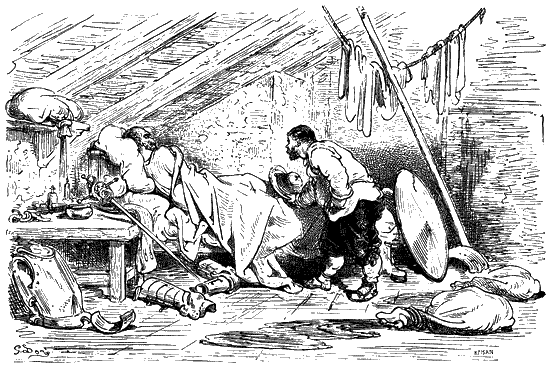

– Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может спать сколько влезет: никакого великана теперь убивать не нужно и не нужно возвращать принцессе ее королевство, – все уже сделано и все кончено.

– Я тоже так думаю, – сказал Дон Кихот, – у меня завязался с великаном такой лютый и жаркий бой, подобного которому, пожалуй, больше не выпадет на мою долю. Я ему – раз! – и голова с плеч долой, а крови вытекло из него столько, что она струилась потоками по всему полу, будто вода.

– Скажите лучше – будто красное вино, ваша милость, – возразил Санчо. – Было бы вам известно, коли вы этого не знаете, что убитый великан – это продырявленный бурдюк, кровь – это шесть арроб красного вина, которое было у него в брюхе, а отрубленная голова... разэдакая мамаша, и ну их всех к чертям!

– Что ты говоришь, безумец! – вскричал Дон Кихот. – В своем ли ты уме?

– Встаньте, ваша милость, – сказал Санчо, – и поглядите, что вы натворили и сколько нам придется уплатить, а заодно поглядите и на королеву, которая превратилась в самую обыкновенную даму по имени Доротея, и еще тут случилось много такого, что если вы только в это вникнете, то, верно уж, дадитесь диву.

– Меня ничто не удивит, – возразил Дон Кихот. – Если ты помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, сказал тебе, что все, что в этом доме происходит, это чародейство, и нет ничего странного в том, что и теперь то же самое.

– Я бы всему этому поверил, – объявил Санчо, – когда бы и мое летание на одеяле было такого же рода делом, но в том-то и штука, что это было самое настоящее и доподлинное летание. И я собственными глазами видел, как этот же хозяин держал за один конец одеяло и весело и ловко подбрасывал меня чуть не до неба, и смех его был столь же могуч, сколь мощны были его телодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а все-таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знакомы, значит, нет никакого чародейства, а есть великая трепка и величайшая незадача.

– Ну, ничего, бог даст, все уладится, – заметил Дон Кихот. – Подай мне одеться, – я пойду узнаю, что это за происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, священник рассказал дону Фернандо и всем присутствовавшим о безумных выходках Дон Кихота и о той хитрости, на какую они пустились, чтобы вызволить его с Бедной Стремнины, куда, как ему казалось, он удалился из-за того, что его сеньора пренебрегла им. Далее священник рассказал почти обо всех приключениях, о которых он слышал от Санчо, и все много дивились им и смеялись и в конце концов пришли к мысли, к какой приходил всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а именно – что ни один расстроенный ум не страдал таким необыкновенным видом помешательства. Еще священник сказал: коли счастливая развязка не даст, мол, сеньоре Доротее возможности продолжать игру, то необходимо подыскать кого-нибудь другого и попросить доставить Дон Кихота на родину. Карденьо сказал, что надобно довести дело до конца и что Лусинда заменит Доротею и сыграет за нее.

– Нет, так не годится, – возразил дон Фернандо, – пусть лучше Доротея продолжает в том же духе. Если только имение доброго этого кавальеро отсюда недалеко, я с радостью буду содействовать его исцелению.

– Не больше двух дней пути.

– Да хотя бы и больше – ради такого доброго дела я с удовольствием туда съезжу.

В это время вошел Дон Кихот в полном боевом снаряжении, с погнутым шлемом Мамбрина на голове, держа в руке щит и опираясь на жердеобразное свое копье. Он поразил дона Фернандо и всех остальных странною своею наружностью: лицом в полмили длиною, испитым и бледным, разнородностью своих доспехов и важным своим видом, и все примолкли в ожидании, что он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, устремив взор на прелестную Доротею, молвил:

– Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до моего сведения, что ваше величие рухнуло и что вы, как таковая, перестали существовать, ибо из королевы и знатной сеньоры превратились в обыкновенную девушку. Если это случилось по воле вашего отца, короля-чернокнижника, опасавшегося, что я не окажу вам должной и необходимой помощи, то уверяю вас, что он круглый невежда и в рыцарских историях он разбирается плохо. Ведь если б он читал и изучал их столь же внимательно и долго, как изучал и читал их я, то на каждом шагу находил бы в них примеры того, как другие рыцари, менее славные, чем я, справлялись с более сложными задачами, а убить какого-то там великанишку, пусть даже предерзкого, тут еще ничего мудреного нет. Ведь я с ним встретился назад тому всего несколько часов – и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, что я лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один прекрасный день откроет и мою тайну.

– Вы встретились с двумя бурдюками, а не с великаном, – вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под каким видом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот продолжал:

– В заключение я хочу вам сказать, благородная и развенчанная сеньора, что если отец ваш произвел с вашей особой эту метаморфозу по вышеуказанной мною причине, то ни в коем случае не придавайте ей веры, ибо нет на свете такой опасности, через которую мой меч не проложил бы дороги, и с помощью этого же меча, который обезглавил и повергнул наземь вашего недруга, я вам на главу возложу в скором времени корону вашей родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцесса, а та, зная, что дон Фернандо намерен не прекращать обмана, пока не проводит Дон Кихота до дому, с великою важностью и приятностью заговорила:

– Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Печального Образа, что сущность моя изменилась и стала иною, он сказал неправду, ибо я и сегодня та же, что была вчера. Известного рода перемена во мне, в самом деле, произошла благодаря некоторой выпавшей на мою долю удаче, и доля моя стала теперь лучше, чем я могла ожидать, но это не значит, что я перестала быть такою, какой была прежде, и что я отказалась от всечасной моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и непобедимой длани. А посему, государь мой, благоволите снять с моего родного отца подозрение и признайте, что он был человек мудрый и проницательный, ибо благодаря своей науке сыскал такой легкий и верный способ выручить меня из беды: ведь я убеждена, что если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить нелицеприятные свидетели моего счастья, то есть большинство здесь присутствующих сеньоров. Нам только придется тронуться в путь завтра, – сегодня мы все равно много не проедем, что же касается успешного завершения начатого предприятия, то тут я полагаюсь на бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон Кихот обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

– Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого такого пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, вор-побродяжка, не ты ли мне только что объявил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, а что отрубленная мною голова великана – разэдакая мать, и всей этой чушью так меня озадачил, как это еще никому не удавалось? Клянусь... – тут он возвел очи к небу и стиснул зубы, – что я готов искрошить тебя, дабы впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, какие когда-либо у странствующих рыцарей заведутся!

– Успокойтесь, государь мой, – сказал Санчо. – Очень может быть, что я ошибся насчет превращения сеньоры принцессы Микомиконы, ну, а насчет головы великана, вернее сказать, насчет продырявленных бурдюков и насчет того, что кровь – это красное вино, то уж тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, худые бурдюки, у изголовья вашей милости, а вина на полу – целое озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману – тогда поверите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его милость сеньор хозяин подаст вам счет. А что сеньора королева как была, так и осталась, то я этому душевно рад, – стало быть, мое от меня не уйдет.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – объявил Дон Кихот, – прости меня, но ты дурак, и баста.

– Баста, – подхватил дон Фернандо, – не будем больше об этом говорить. И коли сеньора принцесса хочет, чтобы мы поехали завтра, ибо сегодня уж поздно, значит, так тому делу и быть, и всю ночь до рассвета мы можем провести в приятной беседе, а с рассветом выедем и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, ибо все мы желаем быть очевидцами смелых и неслыханных подвигов, которые ему надлежит совершить во исполнение данного им великого обета.

– Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас, – возразил Дон Кихот. – Я чрезвычайно вам благодарен за ваше доброе ко мне расположение и за ваше лестное мнение обо мне, которое я непременно постараюсь оправдать, хотя бы это стоило мне жизни, и даже еще дороже, если только что-нибудь может стоить дороже.

Долго еще Дон Кихот и дон Фернандо обменивались любезностями и изъявлениями преданности; умолкнуть же их невольно заставил некий путешественник, который в это время вошел на постоялый двор и по одежде которого можно было догадаться, что это христианин, недавно прибывший из страны мавров, ибо на нем было коротенькое синего сукна полукафтанье с рукавами до локтей и без воротника, синие полотняные штаны, такого же цвета берет, на ногах желтые полусапожки, через плечо перевязь, а на перевязи кривая мавританская сабля. Сзади ехала на осле женщина, одетая по-мавритански: лица ее не было видно под покрывалом, на голове у нее была парчовая шапочка, альмалафа [201]доходила ей до самых пят. Мужчина был статен и широкоплеч, лет около сорока, несколько смугловат, с длинными усами и красивою бородою; словом, наружность его говорила о том, что, будь он хорошо одет, его приняли бы за человека знатного и родовитого. Войдя, он спросил комнату; ему сказали, что свободной комнаты нет, и это его, видимо, огорчило; он подошел к женщине, которую по одежде можно было принять за мавританку, и подхватил ее на руки. Лусинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные диковинным и дотоле невиданным нарядом мавританки, обступили ее, и Доротея, заметив, что и мавританка и ее спутник приуныли, оттого что им негде остановиться, со свойственною ей приветливостью, учтивостью и рассудительностью сказала:

– Пусть не смущает вас, госпожа моя, отсутствие удобств: ведь на постоялых дворах везде так, однако ж если вам благоугодно будет остановиться у нас, – примолвила она, указывая на Лусинду, – то на всем протяжении вашего пути вряд ли вы найдете более радушный прием.

Женщина под покрывалом ничего ей на это не ответила, а только встала, скрестила на груди руки и в знак благодарности поклонилась в пояс. А как она при этом не проронила ни слова, то все заключили, что она, вне всякого сомнения, мавританка и что она не умеет говорить по-христиански. В это время подошел пленник, который до того был занят чем-то другим, и, видя, что женщины окружили его спутницу, а она на все их слова отвечает молчанием, сказал:

– Сеньоры мои! Эта девушка с трудом понимает наш язык и говорит только на языке своей отчизны, – вот почему она, должно полагать, не отвечала и не отвечает на ваши вопросы.

– Мы не задавали ей никаких вопросов, – возразила Лусинда, – мы только предложили ей переночевать вместе с нами в той комнате, где мы остановились и где она найдет все удобства, какие только может предоставить ночевка на постоялом дворе, ибо это наш долг – оказывать гостеприимство всем нуждающимся в нем чужестранцам, в особенности женщинам.

– За себя и за нее я целую вам руки, госпожа моя, – сказал пленник, – и высоко ценю, ценю по достоинству вашу услугу, ибо, приняв в соображение, при каких обстоятельствах и сколь знатными, судя по вашему виду, особами она оказана, ее нельзя не признать великой.

– Скажите, сеньор, эта сеньора – христианка или мавританка? – спросила Доротея. – Ее наряд и ее молчание заставляют нас думать о ней не то, что бы мы хотели.

– Она мавританка по одежде и по плоти, в душе же она ревностная христианка, ибо горит желанием сделаться таковою.

– Значит, она еще не крещена? – спросила Лусинда.

– Мы не успели, – отвечал пленник. – С той поры, как она оставила Алжир, родную землю свою и страну, и до сего дня над ней ни разу не нависала угроза смерти, которая могла бы принудить ее креститься без предварительного ознакомления со всеми обрядами, соблюдать которые велит нам святая церковь. Но, даст бог, скоро она примет крещение, как подобает особе ее звания, ибо звание ее выше, чем можно предполагать, глядя на ее и мой наряд.

Слова эти вызвали у слушателей желание узнать, кто такие мавританка и пленник, но никто не решился об этом спросить, – всем было ясно, что прежде должно им дать отдохнуть, а потом уже их расспрашивать. Доротея взяла мавританку за руку, усадила ее рядом с собой и попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, точно спрашивая, что ей говорят и как ей надлежит поступить. Он ей сказал по-арабски, что ее просят снять покрывало и чтобы она так и сделала; тогда она откинула покрывало, и взорам всех открылось столь прекрасное ее лицо, что Доротее она показалась красивее Лусинды, а Лусинде – красивее Доротеи, прочие же нашли, что если кто и выдержит сравнение с ними обеими, то только мавританка, а некоторые даже кое в чем отдавали ей предпочтение. А как красота наделена исключительною способностью и благодатною силою умиротворять дух и привлекать сердца, то всем захотелось обласкать прелестную мавританку и угодить ей.

Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, – тот сказал, что ее зовут Лела Зораида, а мавританка, услышав это, поняла, о чем на языке христиан спрашивают пленника, и весьма поспешно, с живостью и беспокойством проговорила:

– Нет, не Зораида, – Мария, Мария! – Этим она хотела сказать, что ее зовут Мария, а не Зораида.

Самые эти слова и то волнение, с каким мавританка их произносила, не одну слезу исторгли у присутствовавших, особливо у женщин, от природы нежных и добросердечных. Лусинда с чрезвычайною ласковостью обняла ее и сказала:

– Да, да, Мария, Мария.

А мавританка подтвердила:

– Да, да, Мария – Зораида маканш!(Что значит: нет.)

Между тем наступил вечер, и по распоряжению спутников дона Фернандо хозяин приложил все свое усердие и старание, чтобы ужин удался на славу. И когда пришло время и все сели за длинный стол, вроде тех, что стоят в трапезных и в людских, ибо ни круглого, ни четырехугольного на постоялом дворе не оказалось, то на почетное, председательское место, хотя он и отнекивался, посадили Дон Кихота, Дон Кихот же изъявил желание, чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, ибо он почитал себя ее телохранителем. Рядом с ними сели Лусинда и Зораида, против них дон Фернандо и Карденьо, затем пленник и прочие кавальеро, а рядом с дамами священник и цирюльник, и все с великим удовольствием принялись за ужин, но еще большее удовольствие доставил им Дон Кихот – вновь охваченный вдохновением, как во время ужина с козопасами, когда он произнес столь длинную речь, он вдруг перестал есть и заговорил:

– Поразмысливши хорошенько, государи мои, невольно приходишь к заключению, что тем, кто принадлежит к ордену странствующих рыцарей, случается быть свидетелями великих и неслыханных событий. В самом деле, кто из живущих на свете, если б он въехал сейчас в ворота этого замка и мы явились бы его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сеньора, сидящая рядом со мной, – всем нам известная великая королева, а я – тот самый Рыцарь Печального Образа, чье имя на устах у самой Славы? Теперь уже не подлежит сомнению, что рыцарское искусство превосходит все искусства и занятия, изобретенные людьми, и что оно тем более достойно уважения, что с наибольшими сопряжено опасностями. Пусть мне не толкуют, что ученость выше поприща военного, – кто бы ни были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что говорят. Довод, который они обыкновенно приводят и который им самим представляется наиболее веским, состоит в том, что умственный труд выше труда телесного, а на военном, дескать, поприще упражняется одно только тело, – как будто воины – это обыкновенные поденщики, коим потребна только силища, как будто в то, что мы, воины, именуем военным искусством, не входят также смелые подвиги, для совершения коих требуется незаурядный ум, как будто мысль полководца, коему вверено целое войско или поручена защита осажденного города, трудится меньше, нежели его тело! Вы только подумайте: можно ли с помощью одних лишь телесных сил понять и разгадать намерения противника, его замыслы, военные хитрости, обнаружить ловушки, предотвратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждается в разуме не меньше, нежели ученость, – посмотрим теперь, чья мысль трудится более: мысль ученого человека или же мысль воина, а это будет видно из того, какова мета и какова цель каждого из них, ибо тот помысел выше, который к благороднейшей устремлен цели. Мета и цель наук, – я говорю не о богословских науках, назначение коих возносить и устремлять наши души к небу, ибо с такой бесконечной конечною целью никакая другая сравниться не может, – я говорю о науках светских, и вот их цель состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, дать каждому то, что принадлежит ему по праву, и следить и принимать меры, чтобы добрые законы соблюдались. Цель, без сомнения, высокая и благородная, достойная великих похвал, но все же не таких, каких заслуживает военное искусство, коего цель и предел стремлений – мир, а мир есть наивысшее из всех земных благ. И оттого первою благою вестью, которую услыхали земля и люди, была весть, принесенная ангелами, певшими в вышине в ту ночь, что для всех нас обратилась в день: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И лучший учитель земли и неба заповедал искренним своим и избранным при входе в чей-либо дом приветствовать его, говоря: «Мир дому сему». И много раз говорил он им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и воистину это драгоценность и сокровище, данные и оставленные

– Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может спать сколько влезет: никакого великана теперь убивать не нужно и не нужно возвращать принцессе ее королевство, – все уже сделано и все кончено.

– Я тоже так думаю, – сказал Дон Кихот, – у меня завязался с великаном такой лютый и жаркий бой, подобного которому, пожалуй, больше не выпадет на мою долю. Я ему – раз! – и голова с плеч долой, а крови вытекло из него столько, что она струилась потоками по всему полу, будто вода.

– Скажите лучше – будто красное вино, ваша милость, – возразил Санчо. – Было бы вам известно, коли вы этого не знаете, что убитый великан – это продырявленный бурдюк, кровь – это шесть арроб красного вина, которое было у него в брюхе, а отрубленная голова... разэдакая мамаша, и ну их всех к чертям!

– Что ты говоришь, безумец! – вскричал Дон Кихот. – В своем ли ты уме?

– Встаньте, ваша милость, – сказал Санчо, – и поглядите, что вы натворили и сколько нам придется уплатить, а заодно поглядите и на королеву, которая превратилась в самую обыкновенную даму по имени Доротея, и еще тут случилось много такого, что если вы только в это вникнете, то, верно уж, дадитесь диву.

– Меня ничто не удивит, – возразил Дон Кихот. – Если ты помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, сказал тебе, что все, что в этом доме происходит, это чародейство, и нет ничего странного в том, что и теперь то же самое.

– Я бы всему этому поверил, – объявил Санчо, – когда бы и мое летание на одеяле было такого же рода делом, но в том-то и штука, что это было самое настоящее и доподлинное летание. И я собственными глазами видел, как этот же хозяин держал за один конец одеяло и весело и ловко подбрасывал меня чуть не до неба, и смех его был столь же могуч, сколь мощны были его телодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а все-таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знакомы, значит, нет никакого чародейства, а есть великая трепка и величайшая незадача.

– Ну, ничего, бог даст, все уладится, – заметил Дон Кихот. – Подай мне одеться, – я пойду узнаю, что это за происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, священник рассказал дону Фернандо и всем присутствовавшим о безумных выходках Дон Кихота и о той хитрости, на какую они пустились, чтобы вызволить его с Бедной Стремнины, куда, как ему казалось, он удалился из-за того, что его сеньора пренебрегла им. Далее священник рассказал почти обо всех приключениях, о которых он слышал от Санчо, и все много дивились им и смеялись и в конце концов пришли к мысли, к какой приходил всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а именно – что ни один расстроенный ум не страдал таким необыкновенным видом помешательства. Еще священник сказал: коли счастливая развязка не даст, мол, сеньоре Доротее возможности продолжать игру, то необходимо подыскать кого-нибудь другого и попросить доставить Дон Кихота на родину. Карденьо сказал, что надобно довести дело до конца и что Лусинда заменит Доротею и сыграет за нее.

– Нет, так не годится, – возразил дон Фернандо, – пусть лучше Доротея продолжает в том же духе. Если только имение доброго этого кавальеро отсюда недалеко, я с радостью буду содействовать его исцелению.

– Не больше двух дней пути.

– Да хотя бы и больше – ради такого доброго дела я с удовольствием туда съезжу.

В это время вошел Дон Кихот в полном боевом снаряжении, с погнутым шлемом Мамбрина на голове, держа в руке щит и опираясь на жердеобразное свое копье. Он поразил дона Фернандо и всех остальных странною своею наружностью: лицом в полмили длиною, испитым и бледным, разнородностью своих доспехов и важным своим видом, и все примолкли в ожидании, что он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, устремив взор на прелестную Доротею, молвил:

– Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до моего сведения, что ваше величие рухнуло и что вы, как таковая, перестали существовать, ибо из королевы и знатной сеньоры превратились в обыкновенную девушку. Если это случилось по воле вашего отца, короля-чернокнижника, опасавшегося, что я не окажу вам должной и необходимой помощи, то уверяю вас, что он круглый невежда и в рыцарских историях он разбирается плохо. Ведь если б он читал и изучал их столь же внимательно и долго, как изучал и читал их я, то на каждом шагу находил бы в них примеры того, как другие рыцари, менее славные, чем я, справлялись с более сложными задачами, а убить какого-то там великанишку, пусть даже предерзкого, тут еще ничего мудреного нет. Ведь я с ним встретился назад тому всего несколько часов – и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, что я лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один прекрасный день откроет и мою тайну.

– Вы встретились с двумя бурдюками, а не с великаном, – вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под каким видом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот продолжал:

– В заключение я хочу вам сказать, благородная и развенчанная сеньора, что если отец ваш произвел с вашей особой эту метаморфозу по вышеуказанной мною причине, то ни в коем случае не придавайте ей веры, ибо нет на свете такой опасности, через которую мой меч не проложил бы дороги, и с помощью этого же меча, который обезглавил и повергнул наземь вашего недруга, я вам на главу возложу в скором времени корону вашей родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцесса, а та, зная, что дон Фернандо намерен не прекращать обмана, пока не проводит Дон Кихота до дому, с великою важностью и приятностью заговорила:

– Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Печального Образа, что сущность моя изменилась и стала иною, он сказал неправду, ибо я и сегодня та же, что была вчера. Известного рода перемена во мне, в самом деле, произошла благодаря некоторой выпавшей на мою долю удаче, и доля моя стала теперь лучше, чем я могла ожидать, но это не значит, что я перестала быть такою, какой была прежде, и что я отказалась от всечасной моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и непобедимой длани. А посему, государь мой, благоволите снять с моего родного отца подозрение и признайте, что он был человек мудрый и проницательный, ибо благодаря своей науке сыскал такой легкий и верный способ выручить меня из беды: ведь я убеждена, что если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить нелицеприятные свидетели моего счастья, то есть большинство здесь присутствующих сеньоров. Нам только придется тронуться в путь завтра, – сегодня мы все равно много не проедем, что же касается успешного завершения начатого предприятия, то тут я полагаюсь на бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон Кихот обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

– Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого такого пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, вор-побродяжка, не ты ли мне только что объявил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, а что отрубленная мною голова великана – разэдакая мать, и всей этой чушью так меня озадачил, как это еще никому не удавалось? Клянусь... – тут он возвел очи к небу и стиснул зубы, – что я готов искрошить тебя, дабы впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, какие когда-либо у странствующих рыцарей заведутся!

– Успокойтесь, государь мой, – сказал Санчо. – Очень может быть, что я ошибся насчет превращения сеньоры принцессы Микомиконы, ну, а насчет головы великана, вернее сказать, насчет продырявленных бурдюков и насчет того, что кровь – это красное вино, то уж тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, худые бурдюки, у изголовья вашей милости, а вина на полу – целое озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману – тогда поверите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его милость сеньор хозяин подаст вам счет. А что сеньора королева как была, так и осталась, то я этому душевно рад, – стало быть, мое от меня не уйдет.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – объявил Дон Кихот, – прости меня, но ты дурак, и баста.

– Баста, – подхватил дон Фернандо, – не будем больше об этом говорить. И коли сеньора принцесса хочет, чтобы мы поехали завтра, ибо сегодня уж поздно, значит, так тому делу и быть, и всю ночь до рассвета мы можем провести в приятной беседе, а с рассветом выедем и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, ибо все мы желаем быть очевидцами смелых и неслыханных подвигов, которые ему надлежит совершить во исполнение данного им великого обета.

– Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас, – возразил Дон Кихот. – Я чрезвычайно вам благодарен за ваше доброе ко мне расположение и за ваше лестное мнение обо мне, которое я непременно постараюсь оправдать, хотя бы это стоило мне жизни, и даже еще дороже, если только что-нибудь может стоить дороже.

Долго еще Дон Кихот и дон Фернандо обменивались любезностями и изъявлениями преданности; умолкнуть же их невольно заставил некий путешественник, который в это время вошел на постоялый двор и по одежде которого можно было догадаться, что это христианин, недавно прибывший из страны мавров, ибо на нем было коротенькое синего сукна полукафтанье с рукавами до локтей и без воротника, синие полотняные штаны, такого же цвета берет, на ногах желтые полусапожки, через плечо перевязь, а на перевязи кривая мавританская сабля. Сзади ехала на осле женщина, одетая по-мавритански: лица ее не было видно под покрывалом, на голове у нее была парчовая шапочка, альмалафа [201]доходила ей до самых пят. Мужчина был статен и широкоплеч, лет около сорока, несколько смугловат, с длинными усами и красивою бородою; словом, наружность его говорила о том, что, будь он хорошо одет, его приняли бы за человека знатного и родовитого. Войдя, он спросил комнату; ему сказали, что свободной комнаты нет, и это его, видимо, огорчило; он подошел к женщине, которую по одежде можно было принять за мавританку, и подхватил ее на руки. Лусинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные диковинным и дотоле невиданным нарядом мавританки, обступили ее, и Доротея, заметив, что и мавританка и ее спутник приуныли, оттого что им негде остановиться, со свойственною ей приветливостью, учтивостью и рассудительностью сказала:

– Пусть не смущает вас, госпожа моя, отсутствие удобств: ведь на постоялых дворах везде так, однако ж если вам благоугодно будет остановиться у нас, – примолвила она, указывая на Лусинду, – то на всем протяжении вашего пути вряд ли вы найдете более радушный прием.

Женщина под покрывалом ничего ей на это не ответила, а только встала, скрестила на груди руки и в знак благодарности поклонилась в пояс. А как она при этом не проронила ни слова, то все заключили, что она, вне всякого сомнения, мавританка и что она не умеет говорить по-христиански. В это время подошел пленник, который до того был занят чем-то другим, и, видя, что женщины окружили его спутницу, а она на все их слова отвечает молчанием, сказал:

– Сеньоры мои! Эта девушка с трудом понимает наш язык и говорит только на языке своей отчизны, – вот почему она, должно полагать, не отвечала и не отвечает на ваши вопросы.

– Мы не задавали ей никаких вопросов, – возразила Лусинда, – мы только предложили ей переночевать вместе с нами в той комнате, где мы остановились и где она найдет все удобства, какие только может предоставить ночевка на постоялом дворе, ибо это наш долг – оказывать гостеприимство всем нуждающимся в нем чужестранцам, в особенности женщинам.

– За себя и за нее я целую вам руки, госпожа моя, – сказал пленник, – и высоко ценю, ценю по достоинству вашу услугу, ибо, приняв в соображение, при каких обстоятельствах и сколь знатными, судя по вашему виду, особами она оказана, ее нельзя не признать великой.

– Скажите, сеньор, эта сеньора – христианка или мавританка? – спросила Доротея. – Ее наряд и ее молчание заставляют нас думать о ней не то, что бы мы хотели.

– Она мавританка по одежде и по плоти, в душе же она ревностная христианка, ибо горит желанием сделаться таковою.

– Значит, она еще не крещена? – спросила Лусинда.

– Мы не успели, – отвечал пленник. – С той поры, как она оставила Алжир, родную землю свою и страну, и до сего дня над ней ни разу не нависала угроза смерти, которая могла бы принудить ее креститься без предварительного ознакомления со всеми обрядами, соблюдать которые велит нам святая церковь. Но, даст бог, скоро она примет крещение, как подобает особе ее звания, ибо звание ее выше, чем можно предполагать, глядя на ее и мой наряд.

Слова эти вызвали у слушателей желание узнать, кто такие мавританка и пленник, но никто не решился об этом спросить, – всем было ясно, что прежде должно им дать отдохнуть, а потом уже их расспрашивать. Доротея взяла мавританку за руку, усадила ее рядом с собой и попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, точно спрашивая, что ей говорят и как ей надлежит поступить. Он ей сказал по-арабски, что ее просят снять покрывало и чтобы она так и сделала; тогда она откинула покрывало, и взорам всех открылось столь прекрасное ее лицо, что Доротее она показалась красивее Лусинды, а Лусинде – красивее Доротеи, прочие же нашли, что если кто и выдержит сравнение с ними обеими, то только мавританка, а некоторые даже кое в чем отдавали ей предпочтение. А как красота наделена исключительною способностью и благодатною силою умиротворять дух и привлекать сердца, то всем захотелось обласкать прелестную мавританку и угодить ей.

Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, – тот сказал, что ее зовут Лела Зораида, а мавританка, услышав это, поняла, о чем на языке христиан спрашивают пленника, и весьма поспешно, с живостью и беспокойством проговорила:

– Нет, не Зораида, – Мария, Мария! – Этим она хотела сказать, что ее зовут Мария, а не Зораида.

Самые эти слова и то волнение, с каким мавританка их произносила, не одну слезу исторгли у присутствовавших, особливо у женщин, от природы нежных и добросердечных. Лусинда с чрезвычайною ласковостью обняла ее и сказала:

– Да, да, Мария, Мария.

А мавританка подтвердила:

– Да, да, Мария – Зораида маканш!(Что значит: нет.)

Между тем наступил вечер, и по распоряжению спутников дона Фернандо хозяин приложил все свое усердие и старание, чтобы ужин удался на славу. И когда пришло время и все сели за длинный стол, вроде тех, что стоят в трапезных и в людских, ибо ни круглого, ни четырехугольного на постоялом дворе не оказалось, то на почетное, председательское место, хотя он и отнекивался, посадили Дон Кихота, Дон Кихот же изъявил желание, чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, ибо он почитал себя ее телохранителем. Рядом с ними сели Лусинда и Зораида, против них дон Фернандо и Карденьо, затем пленник и прочие кавальеро, а рядом с дамами священник и цирюльник, и все с великим удовольствием принялись за ужин, но еще большее удовольствие доставил им Дон Кихот – вновь охваченный вдохновением, как во время ужина с козопасами, когда он произнес столь длинную речь, он вдруг перестал есть и заговорил:

– Поразмысливши хорошенько, государи мои, невольно приходишь к заключению, что тем, кто принадлежит к ордену странствующих рыцарей, случается быть свидетелями великих и неслыханных событий. В самом деле, кто из живущих на свете, если б он въехал сейчас в ворота этого замка и мы явились бы его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сеньора, сидящая рядом со мной, – всем нам известная великая королева, а я – тот самый Рыцарь Печального Образа, чье имя на устах у самой Славы? Теперь уже не подлежит сомнению, что рыцарское искусство превосходит все искусства и занятия, изобретенные людьми, и что оно тем более достойно уважения, что с наибольшими сопряжено опасностями. Пусть мне не толкуют, что ученость выше поприща военного, – кто бы ни были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что говорят. Довод, который они обыкновенно приводят и который им самим представляется наиболее веским, состоит в том, что умственный труд выше труда телесного, а на военном, дескать, поприще упражняется одно только тело, – как будто воины – это обыкновенные поденщики, коим потребна только силища, как будто в то, что мы, воины, именуем военным искусством, не входят также смелые подвиги, для совершения коих требуется незаурядный ум, как будто мысль полководца, коему вверено целое войско или поручена защита осажденного города, трудится меньше, нежели его тело! Вы только подумайте: можно ли с помощью одних лишь телесных сил понять и разгадать намерения противника, его замыслы, военные хитрости, обнаружить ловушки, предотвратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждается в разуме не меньше, нежели ученость, – посмотрим теперь, чья мысль трудится более: мысль ученого человека или же мысль воина, а это будет видно из того, какова мета и какова цель каждого из них, ибо тот помысел выше, который к благороднейшей устремлен цели. Мета и цель наук, – я говорю не о богословских науках, назначение коих возносить и устремлять наши души к небу, ибо с такой бесконечной конечною целью никакая другая сравниться не может, – я говорю о науках светских, и вот их цель состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, дать каждому то, что принадлежит ему по праву, и следить и принимать меры, чтобы добрые законы соблюдались. Цель, без сомнения, высокая и благородная, достойная великих похвал, но все же не таких, каких заслуживает военное искусство, коего цель и предел стремлений – мир, а мир есть наивысшее из всех земных благ. И оттого первою благою вестью, которую услыхали земля и люди, была весть, принесенная ангелами, певшими в вышине в ту ночь, что для всех нас обратилась в день: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И лучший учитель земли и неба заповедал искренним своим и избранным при входе в чей-либо дом приветствовать его, говоря: «Мир дому сему». И много раз говорил он им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и воистину это драгоценность и сокровище, данные и оставленные