Страница:

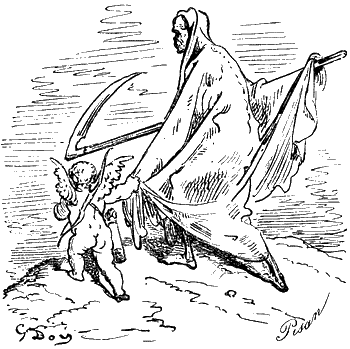

[136]проклятый,Томимый вечной жаждой над водой,И Титий,

[137]в чью утробу клюв железныйВонзает коршун, – пусть из черной бездныОни восстанут с воплем на устахИ (коль достоин грешник этой чести)К могиле провожать пойдут все вместеМой даже в саван не одетый прах.И пусть подхватит скорбные их стоныСтраж адских врат,

[138]трехглавый пес Плутона,А с ним химер и чудищ легион.Не ждет себе иного славословьяТот, кто любовью в цвете лет сражен. А ты, о песнь моя, когда умру я,Умолкни, не крушась и не горюя:Ведь женщине, чей лик навеять мнеТебя перед кончиной не преминул,Я тем, что сгинул, угодил вполне.

Слушателям песнь Хризостома очень понравилась, однако ж чтец заметил, что она противоречит тому, что он слышал о скромности и благонравии Марселы, ибо Хризостом ревнует ее, подозревает, сетует на разлуку и тем самым бросает тень на Марселу и порочит ее доброе имя. На это Амбросьо, от которого покойный не скрывал сокровеннейших своих помыслов, ответил так:

– Дабы рассеять ваши сомнения, я должен сказать вам, сеньор, что страдалец наш сочинил эту песню, находясь в разлуке с Марселой, разлучился же он с ней по собственному желанию, в надежде, что разлука распространит и на него свой закон, но влюбленного в разлуке все тревожит и все донимает, вот почему Хризостома донимали воображаемая ревность и ложные подозрения, как если бы у него были к этому поводы. Таким образом, добродетели Марселы, о которых трубит молва, остаются при ней, ибо, если не считать того, что она жестока, порою дерзка и крайне надменна, сама зависть при всем желании ни в чем не могла бы ее упрекнуть.

– Ваша правда, – согласился Вивальдо.

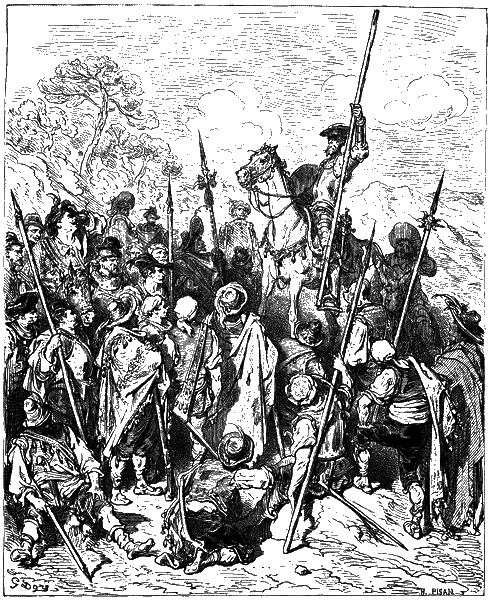

Прочитать еще одну рукопись, из тех, которые он спас от огня, ему помешало чудесное видение, внезапно представшее перед ним; по крайней мере, все сочли это видением, но то была пастушка Марсела: она появилась на вершине горы, у подошвы которой пастухи рыли могилу, и была она так прекрасна, что красота ее мгновенно затмила блеск своей собственной славы. Те, что видели ее впервые, молча вперили в нее восхищенные взоры, но и те, которым часто приходилось видеть ее, были поражены не меньше тех, кто никогда ее раньше не видел. Амбросьо же, едва увидев ее и не в силах будучи сдержать свое негодование, молвил:

– Для чего ты сюда явилась, свирепый василиск окрестных гор? Для того ли, чтоб поглядеть, не хлынет ли при твоем приближении кровь из ран несчастного, у которого твоя жестокость отняла жизнь? Для того ли, чтобы похвалиться плодами злонравия своего и, подобно жестокосердному Нерону, [139]взиравшему на пожар пылающего Рима, полюбоваться на них с высоты? Или же для того, чтобы, подобно неблагодарной дочери Тарквиния, [140]кощунственною стопою попрать сей охладелый труп? Говори же скорей, зачем ты пришла и чего ты хочешь от нас. Помыслы покойного Хризостома, пока он был жив, устремлялись к тебе, после же его смерти легко могут быть поглощены тобою помыслы тех, что именуют себя его друзьями.

– Нет, Амбросьо, не за тем я пришла сюда! – отвечала Марсела. – Я пришла оправдаться и доказать, что не правы те, кто в смерти Хризостома и в своих собственных горестях обвиняет меня. А потому я прошу всех присутствующих выслушать меня со вниманием, – ведь для того, чтобы люди разумные познали истину, я не должна тратить много времени и терять много слов. Сами же вы утверждаете, что небо одарило меня красотою и красота моя вас обезоруживает и принуждает любить меня, но вы изъявляете желание и даже требуете, чтобы и я в благодарность за вашу любовь вас любила. Природный ум, которым наделил меня господь, говорит мне, что прекрасное не любить нельзя, но неужели же та, которую любят за красоту, обязана любить того, кто ее любит, единственно потому, что она любима? А теперь вообразите, что влюбленный в красоту к довершению всего безобразен, а как все безобразное не может не внушать отвращения, то было бы очень странно, если бы он сказал: «Я полюбил тебя за красоту, – полюби же и ты меня, хотя я и безобразен». Положим даже, они равно прекрасны, но это не значит, что и желания у них сходны, ибо не всякая красота обладает способностью влюблять в себя, – иная тешит взор, но не покоряет сердца. Ведь если бы всякая красота влюбляла в себя и покоряла, то желания наши, смутные и неопределенные, вечно блуждали бы, не зная, на чем им остановиться, ибо если на свете есть бесчисленное множество прекрасных существ, то и желания наши должны быть бесчисленны. Я же слыхала, что недробимо истинное чувство и что нельзя любить по принужденью. Но когда так – а я убеждена, что это именно так и есть, – то можно ли от меня требовать, чтобы я насильно отдала свое сердце единственно потому, что вы клянетесь мне в любви? Ну, а если б небо, создавшее меня прекрасною, создало меня безобразной, скажите, имела ли бы я право упрекать вас в том, что вы меня не любите? Примите в рассуждение и то, что я свою красоту не выбирала: какова бы она ни была, она послана мне в дар небом, я же не домогалась ее и не выбирала. И если змею нельзя осуждать за то, что она ядовита, ибо ядом, которым она убивает, наделила ее сама природа, то и я не виновата в том, что родилась красивою, ибо красота честной женщины – это как бы далекое пламя или же острый меч: кто к ней не приближается, того она не ранит и не опаляет. Честь и добродетели суть украшения души, без которых самое красивое тело теряет всю свою красоту. Ну, а если невинность – одна из тех добродетелей, что так украшают душу и тело и придают им особую прелесть, то неужели же девушка, которую любят за красоту, должна терять свою невинность, уступая домогательствам человека, который ради собственного удовольствия пускается на всякие хитрости, добиваясь того, чтобы она ее утратила? Я родилась свободною, и, чтобы жить свободно, я избрала безлюдье долин: деревья, растущие на горах, – мои собеседники, прозрачные воды ручьев – мои зеркала. Деревьям и водам вверяю я свои думы и свою красу. Я – далекое пламя, я – меч, сверкающий вдали. Кого приворожил мой взгляд, тех разуверяют мои слова. Желания питает надежда, а как я ни Хризостому, ни кому-либо другому никаких надежд не подавала, то скорей можно предположить, что Хризостома свело в могилу его собственное упорство, но не моя жестокость. Могут возразить, что намерения у него были честные и что поэтому я должна была ответить ему взаимностью, – ну так я вам скажу, что, когда на этом самом месте, где ныне роют ему могилу, он поведал мне благие свои желания, я ответила ему, что моим уделом пребудет вечное уединение и что одна лишь земля насладится плодами моей непорочности и останками моей красоты. Если же он, несмотря на мои разуверения, продолжал безнадежно упорствовать и плыть против течения, то что же удивительного в том, что в конце концов его захлестнула волна безрассудства? Если б я удерживала его, я бы кривила душой. Если б я уступила ему, я изменила бы лучшему своему стремлению и побуждению. Он не желал внимать разувереньям, крушился он, не будучи гонимым, – судите же теперь, повинна ли я в его страданиях. Пусть ропщет обманутый, пусть сокрушается тот, кого завлекли надеждою, пусть уповает тот, кого я призову, пусть гордится тот, кого я до себя допущу, но пусть не называет меня бесчеловечной убийцею тот, кого я не завлекала, не обманывала, не призывала и не допускала до себя. Небу доселе было не угодно, чтобы я волею судеб кого-нибудь полюбила, а чтобы я сделала выбор сама – этого вы от меня не дождетесь. Пусть же эти всеразуверяющие слова послужат на будущее время предостережением каждому, кто добивается моей благосклонности, и если кто-нибудь умрет из-за меня, то знайте, что умрет он не от ревности и не от унижения, ибо кто никого не любит, тот ни в ком не может возбудить ревность, разуверить же не значит унизить. Кто называет меня зверем и василиском – пусть отойдет от меня, как от существа вредного и злого, кто называет меня безжалостною – пусть мне не угождает, кто называет неблагодарною – пусть чуждается меня, кто называет жестокою – пусть не преследует меня, ибо сам этот зверь и василиск, эта безжалостная, жестокая и неблагодарная ни за кем не пойдет, никому не станет угождать, пребудет чуждою всем и никого не станет преследовать. Хризостома погубила его безумная страсть и пылкий нрав, при чем же тут скромное мое поведение и целомудрие? Я берегу свою честь в обществе дерев, – почему же те, кто хочет, чтобы я общалась с людьми, хотят у меня ее похитить? Вы знаете, что у меня есть свое богатство, – чужому я не завидую. Нрав у меня свободолюбивый, и я не желаю никому подчиняться. Я никого не люблю и ни к кому не питаю ненависти. Я никого не обманываю и никого не прельщаю, ни над кем не насмехаюсь и ни с кем не любезничаю. Невинные речи деревенских девушек и заботы о козах – вот что любезно мне. Мои мечты не выходят за пределы окрестных гор, а если и выходят, то лишь для того, чтобы, следуя тому пути, по которому душа устремляется к своей отчизне, созерцать красоту небес.

И с этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, скрылась в чаще ближнего леса, повергнув в изумление присутствовавших как своею рассудительностью, так и своею красотою. Иные из тех, кого ранили острые стрелы лучистых ее и прекрасных глаз, не вняв голосу убеждения, который столь явственно здесь прозвучал, чуть было за нею не устремились. Но Дон Кихот, угадав их намерение, вообразил, что ему представляется случай исполнить свой рыцарский долг, повелевающий оказывать помощь преследуемым девицам, и, положив руку на рукоять меча, он громко и внятно заговорил:

– Ни один человек, какого бы звания он ни был и к какому бы состоянию ни принадлежал, не осмелится преследовать прекрасную Марселу, если не желает навлечь на себя лютый мой гнев. Она ясно и убедительно доказала, что она почти или, вернее, совсем не повинна в смерти Хризостома и что она отнюдь не намерена снисходить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонников, а потому все добрые люди, какие только есть на свете, должны не гоняться за нею, но почитать ее и уважать, ибо уже доказано, что на всем свете вряд ли найдется другая девушка, у которой были бы такие же честные намерения, как у нее.

То ли угрозы Дон Кихота возымели свое действие, а быть может, увещания Амбросьо, который напомнил, что им надлежит до конца исполнить свой долг по отношению к покойному другу, только никто из пастухов не двинулся с места и не удалился до тех пор, пока не вырыли могилу, не сожгли рукописей Хризостома, горько оплаканного всеми присутствовавшими, и не предали его тело земле. На могилу положили тяжелый камень, с тем чтобы после заменить его плитой, которую собирался заказать Амбросьо, причем на этой плите, по его словам, должна была быть высечена следующая эпитафия:

Глава XV,

– Дабы рассеять ваши сомнения, я должен сказать вам, сеньор, что страдалец наш сочинил эту песню, находясь в разлуке с Марселой, разлучился же он с ней по собственному желанию, в надежде, что разлука распространит и на него свой закон, но влюбленного в разлуке все тревожит и все донимает, вот почему Хризостома донимали воображаемая ревность и ложные подозрения, как если бы у него были к этому поводы. Таким образом, добродетели Марселы, о которых трубит молва, остаются при ней, ибо, если не считать того, что она жестока, порою дерзка и крайне надменна, сама зависть при всем желании ни в чем не могла бы ее упрекнуть.

– Ваша правда, – согласился Вивальдо.

Прочитать еще одну рукопись, из тех, которые он спас от огня, ему помешало чудесное видение, внезапно представшее перед ним; по крайней мере, все сочли это видением, но то была пастушка Марсела: она появилась на вершине горы, у подошвы которой пастухи рыли могилу, и была она так прекрасна, что красота ее мгновенно затмила блеск своей собственной славы. Те, что видели ее впервые, молча вперили в нее восхищенные взоры, но и те, которым часто приходилось видеть ее, были поражены не меньше тех, кто никогда ее раньше не видел. Амбросьо же, едва увидев ее и не в силах будучи сдержать свое негодование, молвил:

– Для чего ты сюда явилась, свирепый василиск окрестных гор? Для того ли, чтоб поглядеть, не хлынет ли при твоем приближении кровь из ран несчастного, у которого твоя жестокость отняла жизнь? Для того ли, чтобы похвалиться плодами злонравия своего и, подобно жестокосердному Нерону, [139]взиравшему на пожар пылающего Рима, полюбоваться на них с высоты? Или же для того, чтобы, подобно неблагодарной дочери Тарквиния, [140]кощунственною стопою попрать сей охладелый труп? Говори же скорей, зачем ты пришла и чего ты хочешь от нас. Помыслы покойного Хризостома, пока он был жив, устремлялись к тебе, после же его смерти легко могут быть поглощены тобою помыслы тех, что именуют себя его друзьями.

– Нет, Амбросьо, не за тем я пришла сюда! – отвечала Марсела. – Я пришла оправдаться и доказать, что не правы те, кто в смерти Хризостома и в своих собственных горестях обвиняет меня. А потому я прошу всех присутствующих выслушать меня со вниманием, – ведь для того, чтобы люди разумные познали истину, я не должна тратить много времени и терять много слов. Сами же вы утверждаете, что небо одарило меня красотою и красота моя вас обезоруживает и принуждает любить меня, но вы изъявляете желание и даже требуете, чтобы и я в благодарность за вашу любовь вас любила. Природный ум, которым наделил меня господь, говорит мне, что прекрасное не любить нельзя, но неужели же та, которую любят за красоту, обязана любить того, кто ее любит, единственно потому, что она любима? А теперь вообразите, что влюбленный в красоту к довершению всего безобразен, а как все безобразное не может не внушать отвращения, то было бы очень странно, если бы он сказал: «Я полюбил тебя за красоту, – полюби же и ты меня, хотя я и безобразен». Положим даже, они равно прекрасны, но это не значит, что и желания у них сходны, ибо не всякая красота обладает способностью влюблять в себя, – иная тешит взор, но не покоряет сердца. Ведь если бы всякая красота влюбляла в себя и покоряла, то желания наши, смутные и неопределенные, вечно блуждали бы, не зная, на чем им остановиться, ибо если на свете есть бесчисленное множество прекрасных существ, то и желания наши должны быть бесчисленны. Я же слыхала, что недробимо истинное чувство и что нельзя любить по принужденью. Но когда так – а я убеждена, что это именно так и есть, – то можно ли от меня требовать, чтобы я насильно отдала свое сердце единственно потому, что вы клянетесь мне в любви? Ну, а если б небо, создавшее меня прекрасною, создало меня безобразной, скажите, имела ли бы я право упрекать вас в том, что вы меня не любите? Примите в рассуждение и то, что я свою красоту не выбирала: какова бы она ни была, она послана мне в дар небом, я же не домогалась ее и не выбирала. И если змею нельзя осуждать за то, что она ядовита, ибо ядом, которым она убивает, наделила ее сама природа, то и я не виновата в том, что родилась красивою, ибо красота честной женщины – это как бы далекое пламя или же острый меч: кто к ней не приближается, того она не ранит и не опаляет. Честь и добродетели суть украшения души, без которых самое красивое тело теряет всю свою красоту. Ну, а если невинность – одна из тех добродетелей, что так украшают душу и тело и придают им особую прелесть, то неужели же девушка, которую любят за красоту, должна терять свою невинность, уступая домогательствам человека, который ради собственного удовольствия пускается на всякие хитрости, добиваясь того, чтобы она ее утратила? Я родилась свободною, и, чтобы жить свободно, я избрала безлюдье долин: деревья, растущие на горах, – мои собеседники, прозрачные воды ручьев – мои зеркала. Деревьям и водам вверяю я свои думы и свою красу. Я – далекое пламя, я – меч, сверкающий вдали. Кого приворожил мой взгляд, тех разуверяют мои слова. Желания питает надежда, а как я ни Хризостому, ни кому-либо другому никаких надежд не подавала, то скорей можно предположить, что Хризостома свело в могилу его собственное упорство, но не моя жестокость. Могут возразить, что намерения у него были честные и что поэтому я должна была ответить ему взаимностью, – ну так я вам скажу, что, когда на этом самом месте, где ныне роют ему могилу, он поведал мне благие свои желания, я ответила ему, что моим уделом пребудет вечное уединение и что одна лишь земля насладится плодами моей непорочности и останками моей красоты. Если же он, несмотря на мои разуверения, продолжал безнадежно упорствовать и плыть против течения, то что же удивительного в том, что в конце концов его захлестнула волна безрассудства? Если б я удерживала его, я бы кривила душой. Если б я уступила ему, я изменила бы лучшему своему стремлению и побуждению. Он не желал внимать разувереньям, крушился он, не будучи гонимым, – судите же теперь, повинна ли я в его страданиях. Пусть ропщет обманутый, пусть сокрушается тот, кого завлекли надеждою, пусть уповает тот, кого я призову, пусть гордится тот, кого я до себя допущу, но пусть не называет меня бесчеловечной убийцею тот, кого я не завлекала, не обманывала, не призывала и не допускала до себя. Небу доселе было не угодно, чтобы я волею судеб кого-нибудь полюбила, а чтобы я сделала выбор сама – этого вы от меня не дождетесь. Пусть же эти всеразуверяющие слова послужат на будущее время предостережением каждому, кто добивается моей благосклонности, и если кто-нибудь умрет из-за меня, то знайте, что умрет он не от ревности и не от унижения, ибо кто никого не любит, тот ни в ком не может возбудить ревность, разуверить же не значит унизить. Кто называет меня зверем и василиском – пусть отойдет от меня, как от существа вредного и злого, кто называет меня безжалостною – пусть мне не угождает, кто называет неблагодарною – пусть чуждается меня, кто называет жестокою – пусть не преследует меня, ибо сам этот зверь и василиск, эта безжалостная, жестокая и неблагодарная ни за кем не пойдет, никому не станет угождать, пребудет чуждою всем и никого не станет преследовать. Хризостома погубила его безумная страсть и пылкий нрав, при чем же тут скромное мое поведение и целомудрие? Я берегу свою честь в обществе дерев, – почему же те, кто хочет, чтобы я общалась с людьми, хотят у меня ее похитить? Вы знаете, что у меня есть свое богатство, – чужому я не завидую. Нрав у меня свободолюбивый, и я не желаю никому подчиняться. Я никого не люблю и ни к кому не питаю ненависти. Я никого не обманываю и никого не прельщаю, ни над кем не насмехаюсь и ни с кем не любезничаю. Невинные речи деревенских девушек и заботы о козах – вот что любезно мне. Мои мечты не выходят за пределы окрестных гор, а если и выходят, то лишь для того, чтобы, следуя тому пути, по которому душа устремляется к своей отчизне, созерцать красоту небес.

И с этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, скрылась в чаще ближнего леса, повергнув в изумление присутствовавших как своею рассудительностью, так и своею красотою. Иные из тех, кого ранили острые стрелы лучистых ее и прекрасных глаз, не вняв голосу убеждения, который столь явственно здесь прозвучал, чуть было за нею не устремились. Но Дон Кихот, угадав их намерение, вообразил, что ему представляется случай исполнить свой рыцарский долг, повелевающий оказывать помощь преследуемым девицам, и, положив руку на рукоять меча, он громко и внятно заговорил:

– Ни один человек, какого бы звания он ни был и к какому бы состоянию ни принадлежал, не осмелится преследовать прекрасную Марселу, если не желает навлечь на себя лютый мой гнев. Она ясно и убедительно доказала, что она почти или, вернее, совсем не повинна в смерти Хризостома и что она отнюдь не намерена снисходить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонников, а потому все добрые люди, какие только есть на свете, должны не гоняться за нею, но почитать ее и уважать, ибо уже доказано, что на всем свете вряд ли найдется другая девушка, у которой были бы такие же честные намерения, как у нее.

То ли угрозы Дон Кихота возымели свое действие, а быть может, увещания Амбросьо, который напомнил, что им надлежит до конца исполнить свой долг по отношению к покойному другу, только никто из пастухов не двинулся с места и не удалился до тех пор, пока не вырыли могилу, не сожгли рукописей Хризостома, горько оплаканного всеми присутствовавшими, и не предали его тело земле. На могилу положили тяжелый камень, с тем чтобы после заменить его плитой, которую собирался заказать Амбросьо, причем на этой плите, по его словам, должна была быть высечена следующая эпитафия:

Пастухи засыпали могильный холм цветами и ветками, а затем, выразив соболезнование другу покойного – Амбросьо, простились с ним. Так же поступили Вивальдо и его приятель, и когда Дон Кихот, простившись сперва с козопасами, подошел попрощаться и к ним, они предложили ему отправиться вместе с ними в Севилью – место, по их словам, весьма подходящее для искателей приключений, ибо приключений там на каждой улице и на каждом перекрестке судьба пошлет ему больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот, поблагодарив их за совет и доброе расположение, сказал, что он не хочет и не может ехать в Севилью, ибо прежде ему надлежит очистить окрестные горы от разбойников и лиходеев, которые, как слышно, никому здесь не дают проходу. Видя, что он непреклонен, путники не почли за нужное настаивать и, еще раз с ним попрощавшись, продолжали свой путь, и во все продолжение этого пути история Марселы и Хризостома, а также безумие Дон Кихота служили им обильною пищею для разговоров. Дон Кихот между тем вздумал отправиться на поиски Марселы и предложить ей свои услуги; однако ж судьба распорядилась иначе, о чем вы в свое время и узнаете из этой правдивой истории, вторая часть которой на этом оканчивается.

Здесь пастух вкушает сон.

Страсть свела его в могилу,

Потому что не любила

Та, в кого он был влюблен.

Насмерть в сердце поражен

Бессердечьем он, несчастный,

Ибо нами самовластно

Управляет Купидон.

Глава XV,

в коей рассказывается о злополучном приключении Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами

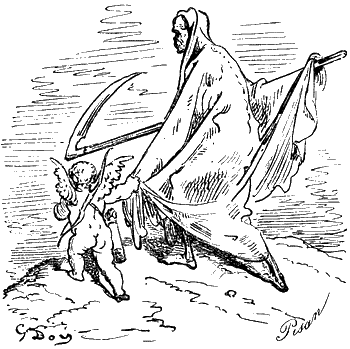

Мудрый Сид Ахмет Бен-Инхали рассказывает, что Дон Кихот, попрощавшись с козопасами и со всеми, кто на похоронах Хризостома присутствовал, вместе со своим оруженосцем тотчас же направился к лесу, где скрылась пастушка Марсела. Более двух часов прошло у них в бесплодных поисках, и, изъездив лес вдоль и поперек, в конце концов выехали они на зеленый луг, где неслышно струился ручей, манивший путников своею прохладою и соблазнявший их провести здесь часы томительного полдневного жара, уже вступившего к этому времени в свои права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе густою травой, совершили нападение на свою дорожную суму, после чего господин и его слуга, не чинясь, в мире и согласии принялись закусывать тем, что у них нашлось.

Мудрый Сид Ахмет Бен-Инхали рассказывает, что Дон Кихот, попрощавшись с козопасами и со всеми, кто на похоронах Хризостома присутствовал, вместе со своим оруженосцем тотчас же направился к лесу, где скрылась пастушка Марсела. Более двух часов прошло у них в бесплодных поисках, и, изъездив лес вдоль и поперек, в конце концов выехали они на зеленый луг, где неслышно струился ручей, манивший путников своею прохладою и соблазнявший их провести здесь часы томительного полдневного жара, уже вступившего к этому времени в свои права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе густою травой, совершили нападение на свою дорожную суму, после чего господин и его слуга, не чинясь, в мире и согласии принялись закусывать тем, что у них нашлось.

Санчо и в голову не пришло стреножить Росинанта – до того он был в нем уверен, и точно: до сих пор это было такое смирное и отнюдь не ветреное существо, что, казалось, все кобылицы кордовских пастбищ не ввели бы его во искушение. Однако ж судьба совместно с дьяволом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же самой долине приблизились янгуаские погонщики [141]с табуном галисийских кобыл, а как они имеют обыкновение полдничать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. И вот случилось так, что Росинанту припала охота приударить за госпожами кобылицами; только зачуял он их – и, не спросясь хозяина, изменив правилам своим и привычкам, затрусил игривой рысцой, дабы удовлетворить свою потребность; но кобылицам, видимо, больше хотелось пастись, а потому они стали лягать его и кусать, да так, что малое время спустя разорвали на нем подпругу, и остался он нагишом, без седла. Погонщики же, видя, что над их кобылицами совершается столь явное насилие, примчались с дубинами и, что было уже совсем ему не по нутру, так его отколотили, что он чуть живой повалился на землю.

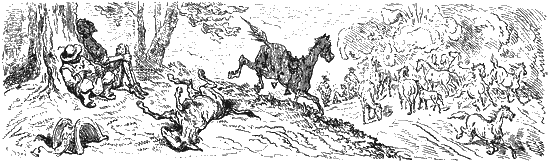

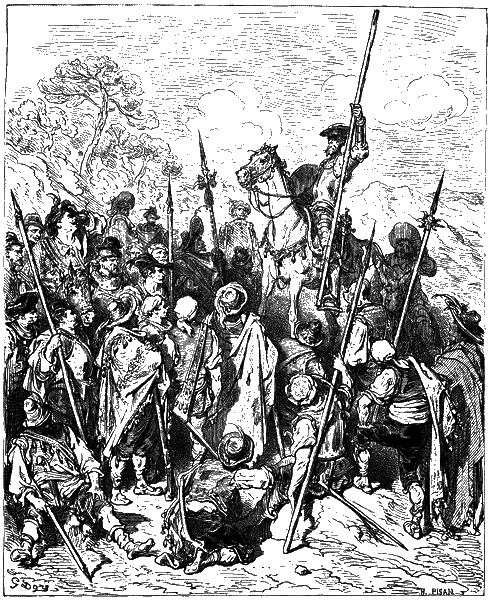

Между тем Дон Кихот и Санчо, видя, что Росинанта бьют, со всех ног бросились к нему.

– Сейчас видно, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – что это не рыцари, а подлая челядь, низкопробные людишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на наших глазах осмелились причинить Росинанту.

– Какая тут, к черту, месть, – воскликнул Санчо Панса, – когда их больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее сказать – полтора!

– Я один стою сотни, – возразил Дон Кихот.

Недолго думая, выхватил он свой меч и ринулся на янгуасцев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, так же точно поступил и Санчо Панса; и при первом же натиске Дон Кихот разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтанье, отхватив при этом изрядный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для того, чтобы Санчо растянулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присутствие духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал к ногам Росинанта, который все еще не мог встать и являл собою наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что они натворили, янгуасцы с великим проворством навьючили своих кобыл и тронулись в путь, оставив двух искателей приключений в самом бедственном положении и в еще худшем состоянии духа.

Санчо Панса очнулся первый; заметив, что его господин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его:

– Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!

– Что ты, брат Санчо? – таким же упавшим и печальным голосом спросил Дон Кихот.

– Будьте так добры, ваша милость, – продолжал Санчо Панса, – если есть у вас бальзам этого, как бишь его, Безобраза,дайте мне глоточка два: может, он и от переломов помогает не хуже, чем от ран.

– Увы мне, несчастному! – воскликнул Дон Кихот. – Если бы бальзам Фьерабраса был у меня под рукой, то нам нечего было бы больше желать. Но, клянусь тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней – если только судьба не распорядится иначе, – как я добуду его, или у меня отсохнут руки.

– А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут двигаться ноги? – спросил Санчо Панса.

– Что касается меня, то я не сумею сказать, когда именно, – отвечал избитый рыцарь. – Но виноват во всем я: незачем мне было обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. И вот в наказание за то, что я нарушил законы рыцарства, бог сражений [142]и допустил, думается мне, чтобы меня постигла подобная кара. А потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руководствоваться тем, что я сейчас скажу, это может послужить на пользу нам обоим. Ну так вот: коль скоро ты увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не жди, чтобы я выхватил меч, – ты этого все равно не дождешься, а берись за свой и карай их по своему усмотрению. Если же на выручку им подоспеют рыцари, то я всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них всю свою мощь, – в силе же доблестной моей длани ты имел множество случаев удостовериться, ибо проявлял я ее при тебе неоднократно.

Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордился победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако же, не признал наказ своего господина столь разумным, чтобы обойти его молчанием.

– Сеньор! – возразил он. – Я человек тихий, смирный, миролюбивый, я готов снести любое унижение, потому мне надо жену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой сказ, ваша милость – сказ, а не указ, ибо указывать вам я не имею права: ни за что я не обнажу меча ни против рыцаря, ни против смерда, и как перед богом говорю, что раз навсегда прощаю всем когда-либо меня обидевшим или же долженствующим меня обидеть, независимо от их чина и звания, независимо от того, кто именно меня обижал, обижает или еще когда-нибудь обидит: благородный человек или же худородный, богач или бедняк, дворянин или холоп.

На это его господин ответил так:

– У меня спирает дыхание, и мне трудно говорить, да к тому же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил бы тебе, Панса, в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник: когда бы ветер Фортуны, доселе столь для нас неблагоприятный, сменился попутным и мы на раздутых парусах упования нашего благополучно и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе обещал, то что же было бы с тобой, если б я завоевал его и отдал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы поделать, раз что ты не рыцарь и не желаешь быть таковым, – не желаешь развивать в себе мужество, отмщать за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно наблюдается брожение умов, и далеко не все туземцы бывают довольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасаться, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот, вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и быть достаточно мужественным для того, чтобы в случае необходимости защитить себя или же перейти в наступление.

– Давеча с нами произошел такой случай, что я не прочь был бы обладать этим самым мужеством и уменьем, – подхватил Санчо. – Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуждаюсь более в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша милость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, потому как именно он явился главным виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от Росинанта: я думал, он такой же целомудренный и миролюбивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными ударами меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему рыцарю, так скоро последует сильнейший град палочных ударов, что посыпался на наши спины?

– Давеча с нами произошел такой случай, что я не прочь был бы обладать этим самым мужеством и уменьем, – подхватил Санчо. – Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуждаюсь более в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша милость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, потому как именно он явился главным виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от Росинанта: я думал, он такой же целомудренный и миролюбивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными ударами меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему рыцарю, так скоро последует сильнейший град палочных ударов, что посыпался на наши спины?

– Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным напастям, – возразил Дон Кихот, – моя же, приученная к тончайшему голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувствовать боль. И если бы я не предполагал... да что я говорю: предполагал? – если б я не знал наверное, что все эти неприятности неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады.

– Сеньор! – снова заговорил оруженосец. – Коли подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если только господь бог, по бесконечному милосердию своему, нам не поможет.

– Знай, друг Санчо, – отвечал Дон Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством опасностей и злоключений, но зато, как показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, у них всегда есть возможность стать королями или же императорами. И если б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней единственно благодаря доблестным своим дланям, хотя и до и после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, например, доблестный Амадис Галльский однажды попался в руки смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как Рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку; пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму, и там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили клистир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И несдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то мне и подавно. Притом они подвергались таким неслыханным унижениям, каким мы с тобою доселе не подвергались: знай, Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, которую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, однако ж из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они нас избили, – всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг и кинжалов, сколько мне помнится, не было ни у кого.

– Они не дали мне разглядеть, – сказал Санчо. – Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где возлежу и по сие время, и болит у меня не душа – при мысли о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, а болит тело от их дубинок, которые с такой же силой врезались мне в память, с какой врезались они в мою спину.

– Со всем тем надобно тебе знать, Панса, – заметил Дон Кихот, – что нет такого несчастья, которого не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которой не прекратила бы смерть.

– Что же может быть хуже злоключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть способна изгладить из памяти? – возразил Панса. – Если б нашему горю можно было пособить двумя пластырями, то это еще куда ни шло, но я вижу, что все пластыри, сколько их ни припасено в больнице, не поставили бы нас теперь на ноги.

– Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не падай духом, – сказал Дон Кихот. – Лучше посмотри, что с Росинантом: кажется, беднягу постигла не менее горькая участь.

– В этом нет ничего удивительного, – заметил Санчо, – ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удивляет другое: отчего это у моего осла ребра целехоньки, тогда как нам их пересчитали все до единого?

– С кем бы ни стряслась беда – судьба непременно укажет выход, – заметил Дон Кихот. – Говорю я это к тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне Росинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное верховое животное не может, ибо, помнится мне, я читал, что добрый старый Силен, [143]воспитатель и наставник веселого бога смеха, въехал в стовратный город, [144]сидя верхом на превосходном осле, и чувствовал себя при этом великолепно.

– То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволили заметить, ваша милость, – возразил Санчо. – Одно дело – сидеть верхом, а другое – лежать поперек седла, точно мешок с трухой.

Санчо и в голову не пришло стреножить Росинанта – до того он был в нем уверен, и точно: до сих пор это было такое смирное и отнюдь не ветреное существо, что, казалось, все кобылицы кордовских пастбищ не ввели бы его во искушение. Однако ж судьба совместно с дьяволом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же самой долине приблизились янгуаские погонщики [141]с табуном галисийских кобыл, а как они имеют обыкновение полдничать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. И вот случилось так, что Росинанту припала охота приударить за госпожами кобылицами; только зачуял он их – и, не спросясь хозяина, изменив правилам своим и привычкам, затрусил игривой рысцой, дабы удовлетворить свою потребность; но кобылицам, видимо, больше хотелось пастись, а потому они стали лягать его и кусать, да так, что малое время спустя разорвали на нем подпругу, и остался он нагишом, без седла. Погонщики же, видя, что над их кобылицами совершается столь явное насилие, примчались с дубинами и, что было уже совсем ему не по нутру, так его отколотили, что он чуть живой повалился на землю.

Между тем Дон Кихот и Санчо, видя, что Росинанта бьют, со всех ног бросились к нему.

– Сейчас видно, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – что это не рыцари, а подлая челядь, низкопробные людишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на наших глазах осмелились причинить Росинанту.

– Какая тут, к черту, месть, – воскликнул Санчо Панса, – когда их больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее сказать – полтора!

– Я один стою сотни, – возразил Дон Кихот.

Недолго думая, выхватил он свой меч и ринулся на янгуасцев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, так же точно поступил и Санчо Панса; и при первом же натиске Дон Кихот разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтанье, отхватив при этом изрядный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для того, чтобы Санчо растянулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присутствие духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал к ногам Росинанта, который все еще не мог встать и являл собою наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что они натворили, янгуасцы с великим проворством навьючили своих кобыл и тронулись в путь, оставив двух искателей приключений в самом бедственном положении и в еще худшем состоянии духа.

Санчо Панса очнулся первый; заметив, что его господин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его:

– Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!

– Что ты, брат Санчо? – таким же упавшим и печальным голосом спросил Дон Кихот.

– Будьте так добры, ваша милость, – продолжал Санчо Панса, – если есть у вас бальзам этого, как бишь его, Безобраза,дайте мне глоточка два: может, он и от переломов помогает не хуже, чем от ран.

– Увы мне, несчастному! – воскликнул Дон Кихот. – Если бы бальзам Фьерабраса был у меня под рукой, то нам нечего было бы больше желать. Но, клянусь тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней – если только судьба не распорядится иначе, – как я добуду его, или у меня отсохнут руки.

– А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут двигаться ноги? – спросил Санчо Панса.

– Что касается меня, то я не сумею сказать, когда именно, – отвечал избитый рыцарь. – Но виноват во всем я: незачем мне было обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. И вот в наказание за то, что я нарушил законы рыцарства, бог сражений [142]и допустил, думается мне, чтобы меня постигла подобная кара. А потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руководствоваться тем, что я сейчас скажу, это может послужить на пользу нам обоим. Ну так вот: коль скоро ты увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не жди, чтобы я выхватил меч, – ты этого все равно не дождешься, а берись за свой и карай их по своему усмотрению. Если же на выручку им подоспеют рыцари, то я всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них всю свою мощь, – в силе же доблестной моей длани ты имел множество случаев удостовериться, ибо проявлял я ее при тебе неоднократно.

Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордился победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако же, не признал наказ своего господина столь разумным, чтобы обойти его молчанием.

– Сеньор! – возразил он. – Я человек тихий, смирный, миролюбивый, я готов снести любое унижение, потому мне надо жену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой сказ, ваша милость – сказ, а не указ, ибо указывать вам я не имею права: ни за что я не обнажу меча ни против рыцаря, ни против смерда, и как перед богом говорю, что раз навсегда прощаю всем когда-либо меня обидевшим или же долженствующим меня обидеть, независимо от их чина и звания, независимо от того, кто именно меня обижал, обижает или еще когда-нибудь обидит: благородный человек или же худородный, богач или бедняк, дворянин или холоп.

На это его господин ответил так:

– У меня спирает дыхание, и мне трудно говорить, да к тому же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил бы тебе, Панса, в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник: когда бы ветер Фортуны, доселе столь для нас неблагоприятный, сменился попутным и мы на раздутых парусах упования нашего благополучно и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе обещал, то что же было бы с тобой, если б я завоевал его и отдал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы поделать, раз что ты не рыцарь и не желаешь быть таковым, – не желаешь развивать в себе мужество, отмщать за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно наблюдается брожение умов, и далеко не все туземцы бывают довольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасаться, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот, вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и быть достаточно мужественным для того, чтобы в случае необходимости защитить себя или же перейти в наступление.

– Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным напастям, – возразил Дон Кихот, – моя же, приученная к тончайшему голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувствовать боль. И если бы я не предполагал... да что я говорю: предполагал? – если б я не знал наверное, что все эти неприятности неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады.

– Сеньор! – снова заговорил оруженосец. – Коли подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если только господь бог, по бесконечному милосердию своему, нам не поможет.

– Знай, друг Санчо, – отвечал Дон Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством опасностей и злоключений, но зато, как показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, у них всегда есть возможность стать королями или же императорами. И если б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней единственно благодаря доблестным своим дланям, хотя и до и после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, например, доблестный Амадис Галльский однажды попался в руки смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как Рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку; пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму, и там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили клистир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И несдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то мне и подавно. Притом они подвергались таким неслыханным унижениям, каким мы с тобою доселе не подвергались: знай, Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, которую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, однако ж из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они нас избили, – всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг и кинжалов, сколько мне помнится, не было ни у кого.

– Они не дали мне разглядеть, – сказал Санчо. – Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где возлежу и по сие время, и болит у меня не душа – при мысли о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, а болит тело от их дубинок, которые с такой же силой врезались мне в память, с какой врезались они в мою спину.

– Со всем тем надобно тебе знать, Панса, – заметил Дон Кихот, – что нет такого несчастья, которого не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которой не прекратила бы смерть.

– Что же может быть хуже злоключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть способна изгладить из памяти? – возразил Панса. – Если б нашему горю можно было пособить двумя пластырями, то это еще куда ни шло, но я вижу, что все пластыри, сколько их ни припасено в больнице, не поставили бы нас теперь на ноги.

– Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не падай духом, – сказал Дон Кихот. – Лучше посмотри, что с Росинантом: кажется, беднягу постигла не менее горькая участь.

– В этом нет ничего удивительного, – заметил Санчо, – ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удивляет другое: отчего это у моего осла ребра целехоньки, тогда как нам их пересчитали все до единого?

– С кем бы ни стряслась беда – судьба непременно укажет выход, – заметил Дон Кихот. – Говорю я это к тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне Росинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное верховое животное не может, ибо, помнится мне, я читал, что добрый старый Силен, [143]воспитатель и наставник веселого бога смеха, въехал в стовратный город, [144]сидя верхом на превосходном осле, и чувствовал себя при этом великолепно.

– То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволили заметить, ваша милость, – возразил Санчо. – Одно дело – сидеть верхом, а другое – лежать поперек седла, точно мешок с трухой.