Страница:

ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1892–1968) – писатель, называемый «мастером лирической прозы». Автор повестей, рассказов, книг о творчестве («Золотая роза»), а также замечательной «Повести о жизни».

ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ (1904–1945) – знаменитый детский писатель. Его книга «От двух до пяти», книги о мастерстве Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, о русском языке и еще о чем-то таком, что нельзя пересказать, а нужно прочитать по первоисточнику.

ВОЛКОНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Написал «Мои воспоминания», учебник риторики. Оба издания являются библиографической редкостью. Их автор – потомок декабриста, князь, его «русская речь – сокровищница».

В список нужно включить творчество М.И. ЦВЕТАЕВОЙ, С.Т. АКСАКОВА, М.М. ПРИШВИНА, Н.С. ЛЕСКОВА…

Слава Богу, на Руси этот список не кончается!

Смею надеяться, что вся история развития Логики, Риторики, Этики, Эвристики при общей и повседневной опоре на самоконтроль и самокоррекцию сможет способствовать молодому поколению отечественных ораторов развивать и совершенствовать систему ЛоРиЭт на переломе XX и XXI веков.

Теория

От науки к искусству

Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум человека не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить?

Платон

§ 1

Эрудиция. Логика. Риторика. Этика

В популярной детской книге Киплинга «Маугли» среди ее животных-героев действует и стая обезьян, которые названы «бандерлогами» Не напоминает ли нам манера некоторых ораторов «бандерлогов», оперирующих в критических ситуациях спора не логическими монологами, не художественными диалогами, а криком, бессмысленным и максимально громким когда спорящие не слушают друг друга, стараются выяснить не то, что их объединяет, а то, что их разъединяет.

Однако ж есть и другой вариант для беседы между деловыми партнерами. Например, тот, что обосновывал великий Сократ.

СОКРАТУ

Не случайно в устном рассказе И.Л. Андроникова «Первый раз на эстраде» есть непреходящая яркая фраза, которой автор характеризует одного из своих персонажей – лекторов Ленинградской филармонии: «Он дурно знает свой предмет и еще хуже говорит о нем».

Итак, чем характеризуется речь опытного оратора, какими особенностями она отличается от речи общей массы говорящих, которые никогда не занимались риторикой, как учебным предметом?

Начну с примеров.

Первый пример. На трибуну поднимается оратор, выдвигающий себя в Думу, и начинает свою речь так: «Я, конечно, так сказать, человек, который более аккуратнее, нежели, чем другие, которые, понимаете, все еще не могут зАнять, понимаете, свои места в зале…»

Второй пример. Закончив выступление, оратор отвечает на вопросы.

– А что Вы читаете в свободное время?

– Вчера читал статьи Бодлера об искусстве. Был во Франции такой хороший парень, который считал, что дендизм – высшее проявление романтизма…

Первый пример из густой летописи предвыборных собраний конца 1995 г., второй помещен в те же дни в «Комсомольской правде» (1995. 15 дек.). Совпадающие по времени, месту примеры разительно отличаются друг от друга эрудированностью говорящих. Можно даже предположить, что между собой они общаться не смогут или будут делать это с большим трудом, поскольку не совпадают их интересы, владение нормами русской речи. Более того, первому оратору понадобится некоторое время, чтобы освоить новые для него понятия, особенно – дендизм. Но и второй оратор, услышав начало речи первого, едва ли будет внимательно слушать ее продолжение.

Остановлюсь на кратком анализе обоих примеров.

Неграмотность первой фразы видна сразу. Но на всякий случай укажу на ошибки. 1) Слова «конечно», «так сказать», «понимаете» (два раза являются лишними, словами – «паразитами». 2) В сочетании «нежели чем» нужно использовать только одно из этих слов: или «нежели», или «чем». 3) В слове «занять» ударение должно стоять на «я» – занЯть». 4) «Более аккуратнее» сказать нельзя, нужно или «более аккуратный» или одно слово «аккуратнее». 5) Наконец, вся фраза, содержащая в себе фонетические, грамматические, синтаксические, стилистические ошибки, смешна и нелепа в целом. Услышав ее в начале выступления, невозможно подумать о том, что в самом выступлении будут новые интересные мысли, которыми оратор сможет поделиться с аудиторией, предлагая себя в Думу и излагая программу собственного ви́дения в развитии всей страны. Человек, владеющий русской речью на уровне этого кандидата в депутаты Думы, не в силах заниматься государственным законотворчеством по причине собственной малой эрудированности.

Второй ответ – о Бодлере – принадлежит известному современному певцу и музыканту – Юрию Шевчуку. О нем немало пишет современная печать, говорит радио и телевидение, широко передавая его устные и музыкальные выступления.

Итак, перед нами два различных уровня эрудированности ораторов. Но и аудитория у этих выступающих тоже не может быть однородна. И у первого и у второго в зале найдутся люди, которым выступление не понравится. Первый – из-за чудовищно неграмотной фразы, второй – по причине того, что немало слушателей не вспомнят цитату из А.С. Пушкина («как денди лондонский одет») и не смогут соотнести термины «романтизм» и «дендизм».

Что же такое эрудиция с общепринятой точки зрения?

В русском языке нет такого слова, которое одно могло бы в полной мере соответствовать этому термину, настолько оно объемно и всеохватывающе. «Эрудированный человек» на русский язык приходится переводить описательными конструкциями, например, «знающий, опытный, хорошо владеющий определенным материалом, достигший на пути познания выдающихся успехов» и пр. Характеристика кого-нибудь как человека «эрудированного» может восприниматься как наивысшая похвала, более высокая, чем слова «этот человек компетентен».

Эрудиция (от лат. эрудицио — ученость, познания) – глубокие всесторонние познания, широкая многосторонняя осведомленность о многих вещах, явлениях, в широком смысле – обо всем.

Эрудиция – капризная Дама, и хорошо, если она находится около оратора, помогая ему, демонстрируя аудитории его культуру, кругозор, познания в теории риторики и в умении пользоваться ими на практике. Куда хуже, если оратор начинает речь, а эрудиция не только отсутствует, но аудитории становится ясно, что она рядом с ним никогда не бывала, да, видимо, и не будет. С эрудицией такое бывает, она – Дама с характером и с кем попало под руку на трибуну не пойдет.

Поэтому перед начинающим оратором стоят две задачи – подружиться с эрудицией и попросить ее о помощи. Если же первая задача достигнута, то на вторую эрудиция, как правило, соглашается сама, без особых на то уговоров. Возможность дружбы с эрудицией заложена для оратора в его знаниях, в овладении учебным материалом, который описан в данном пособии. Наконец, эрудиция покоится на систематическом, целенаправленном чтении. Давно замечено, что эрудиция не питает никаких слабостей к содержанию бульварной литературы, к массам тех переводных поделок, которые захлестнули сейчас прилавки книжных магазинов.

Эрудиция как основа успешной ораторской деятельности непосредственно связана с тем типом ассоциирования, который присущ данному оратору в наибольшей степени.

В разделе тестов есть вопросы, связанные с тем, что желающий находит одно слово, общее для других предлагаемых в тесте. Например, требуется найти слово-ассоциацию, соединяющую два слова «изумруд» и «молодой». Какое слово соединяет их по определенному ассоциативному понятию? Подумаем и согласимся с тем, что ответным словом является «зеленый». Вот другие слова – «небо, кровь, Дунай»? Ответ – «голубой».

Итак, если оратор решает тесты такого рода быстро и правильно (до 75 % верных ответов), то это очень высокий коэффициент эффективности ассоциативного мышления, способствующий, вне всякого сомнения, качественному становлению оратора как мастера и профессионала.

Проблема ассоциативного мышления имеет важное продолжение. Запишите два слова: «стул», «дом». Напишите в течение пяти минут к первому слову все слова, приходящие на ум в связи со словом-раздражителем.

Предположим, что вы написали: стул, кресло, табурет, скамья, трон, диван… Это – первый вариант. Или вы написали: стул, стол, дерево, лес, цветы, море, песок, пустыня… Это – второй вариант. Первый вариант – кустовое ассоциативное мышление, когда каждое последующее слово соотносится только с первым, со словом «стул». Получается «куст» понятийных ассоциаций. Второй вариант – пример цепного ассоциирования, поскольку каждое последующее слово соотносится не с первым, а с предыдущим. Встречаются и смешанные варианты.

Специалисты по профессиональной психологии утверждают, что у творчески активных людей преобладает цепной тип ассоциаций. Именно цепные ассоциации приводят к отдельным и оригинальным творческим решениям.

Для риторики это – новации в словах и в понятиях, в словосочетаниях и в связях между понятиями, нестереотипная речь, доставляющая слушателям не только новую информацию, но и предлагающая им элементы эстетического удовольствия от прослушанного ораторского выступления.

Преобладающее кустовое ассоциирование приводит оратора к появлению в его речи длинных и скучных фраз-перечислений типа лозунгов, обычных бытовых и давно известных фактов.

Читатель, желающий продолжить изучение собственных тенденций для «кустового» или «цепочного» характера мышления, может взять слово, например «дом», и проверить себя еще более точно.

Естественно, что в этом случае ему сможет оказать значительную помощь схема общего «лица», на котором могут быть обозначены такие науки, как логика, риторика и т. д.

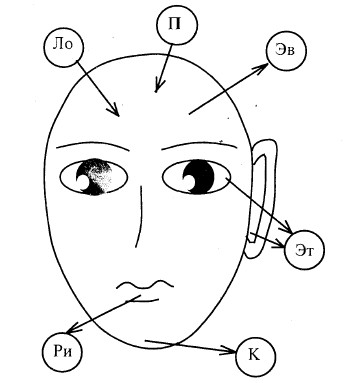

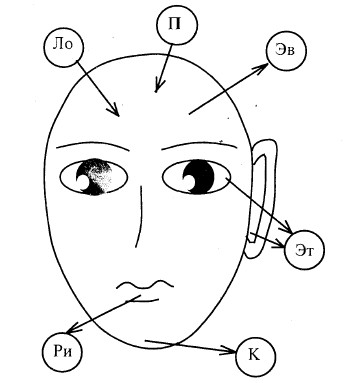

Рис. 2. «Лицо»:

(Ло) – Логика, (Ри) – Риторика, (Эв) – Эвристика, (Эт) – Этика, (П) – Профессия, (К) – Культура.

Следует обратить внимание, что стрелки на схеме направлены то вовнутрь «лица», то – вовне его. Направленность стрелок имеет свой и весьма важный смысл. Стрелка вовнутрь означает, что действие данного аспекта человеческого интеллекта, определяющее в значительной степени человеческую эрудицию, трудно наблюдать, что она скрыта от наблюдателя (от делового партнера). И наоборот, стрелка вовне означает, что эта сторона эрудиции партнера находится под непосредственным контролем со сторона собеседника.

Некоторые уточнения.

Логика – наука о логичном, правильном мышлении, и стрелка вовнутрь демонстрирует, что мышление молчащего человека скрыто от внимания и контроля со стороны собеседника. То же самое можно сказать о Профессии молчащего. Степень его профессионализма, как и логичность, проявляется только в процессе говорения либо в процессе деятельности.

Таким образом, Риторика (речь) и Эвристика (деятельность без речи) могут продемонстрировать уровень как его Логики, так и его Профессии. А понятие термина «Эвристика» связано с творческим продуктивным мышлением при решении задач в оптимальные сроки и с приемлемым результатом.

Стало быть, человек молча думает (Логика) и решает (Эвристика) в рамках своей профессии или в своей повседневной жизни или он говорит (Риторика), смотрит на своего собеседника и слушает его или вежливо, или же невежливо (Этика).

А все эти аспекты в целом можно характеризовать как общий уровень его Культуры (К).

Итак, эрудиция, кругозор оратора, широта и глубина его познаний – это и есть тот фундамент, который отличает Оратора (с большой буквы) от оратора начинающего. На пути становления Оратора можно отдельно выделить такой раздел, как умение составлять план собственного выступления, навыки по формулированию и обоснованию тезисов выступления.

Именно эти мысли выражены в эпиграфе, помещенном перед всей работой и принадлежащем М.В. Ломоносову (второе и пятое требование – «наука» и «знание других наук).

Однако ж есть и другой вариант для беседы между деловыми партнерами. Например, тот, что обосновывал великий Сократ.

СОКРАТУ

Действительно, возможность для оратора избежать «эффекта бандерлогов» заключается в повышении собственного ораторского мастерства. А ораторское мастерство опирается на общий уровень культуры говорящего, на его знания теории и практики ораторского искусства, на постепенное формирование ораторской эрудиции. Это понятие может рассматриваться как в самом широком смысле, так и в узком, от понятия эрудированный оратор до понятия эрудированный человек. Первое понятие шире второго, поскольку оратор не только владеет нужной для данной аудитории информацией, но и может донести эту информацию до слушателей.

Про великого Сократа

Знают все, те кто учен,

У него – ума палата,

Он с наукой обручен.

Он создал основы многих

Самых действенных наук,

Например, риторик строгих,

Отказав из первых рук

Речи длинной, нелогичной,

Бестолковой и к тому ж

Аморальной, неэтичной, —

Сим прославлен древний муж.

Ум Сократа возвышает

Всех людей до наших лет, —

В формах логики решает

Общей мудрости завет:

По майевтике в ответах

Нелогичным пренебречь,

На Сократовых заветах

Развивать родную речь.

С ЛоРиЭт’а общим ростом

Продвигаясь по стезе,

Говорить легко и просто,

И красиво и везде…

Не случайно в устном рассказе И.Л. Андроникова «Первый раз на эстраде» есть непреходящая яркая фраза, которой автор характеризует одного из своих персонажей – лекторов Ленинградской филармонии: «Он дурно знает свой предмет и еще хуже говорит о нем».

Итак, чем характеризуется речь опытного оратора, какими особенностями она отличается от речи общей массы говорящих, которые никогда не занимались риторикой, как учебным предметом?

Начну с примеров.

Первый пример. На трибуну поднимается оратор, выдвигающий себя в Думу, и начинает свою речь так: «Я, конечно, так сказать, человек, который более аккуратнее, нежели, чем другие, которые, понимаете, все еще не могут зАнять, понимаете, свои места в зале…»

Второй пример. Закончив выступление, оратор отвечает на вопросы.

– А что Вы читаете в свободное время?

– Вчера читал статьи Бодлера об искусстве. Был во Франции такой хороший парень, который считал, что дендизм – высшее проявление романтизма…

Первый пример из густой летописи предвыборных собраний конца 1995 г., второй помещен в те же дни в «Комсомольской правде» (1995. 15 дек.). Совпадающие по времени, месту примеры разительно отличаются друг от друга эрудированностью говорящих. Можно даже предположить, что между собой они общаться не смогут или будут делать это с большим трудом, поскольку не совпадают их интересы, владение нормами русской речи. Более того, первому оратору понадобится некоторое время, чтобы освоить новые для него понятия, особенно – дендизм. Но и второй оратор, услышав начало речи первого, едва ли будет внимательно слушать ее продолжение.

Остановлюсь на кратком анализе обоих примеров.

Неграмотность первой фразы видна сразу. Но на всякий случай укажу на ошибки. 1) Слова «конечно», «так сказать», «понимаете» (два раза являются лишними, словами – «паразитами». 2) В сочетании «нежели чем» нужно использовать только одно из этих слов: или «нежели», или «чем». 3) В слове «занять» ударение должно стоять на «я» – занЯть». 4) «Более аккуратнее» сказать нельзя, нужно или «более аккуратный» или одно слово «аккуратнее». 5) Наконец, вся фраза, содержащая в себе фонетические, грамматические, синтаксические, стилистические ошибки, смешна и нелепа в целом. Услышав ее в начале выступления, невозможно подумать о том, что в самом выступлении будут новые интересные мысли, которыми оратор сможет поделиться с аудиторией, предлагая себя в Думу и излагая программу собственного ви́дения в развитии всей страны. Человек, владеющий русской речью на уровне этого кандидата в депутаты Думы, не в силах заниматься государственным законотворчеством по причине собственной малой эрудированности.

Второй ответ – о Бодлере – принадлежит известному современному певцу и музыканту – Юрию Шевчуку. О нем немало пишет современная печать, говорит радио и телевидение, широко передавая его устные и музыкальные выступления.

Итак, перед нами два различных уровня эрудированности ораторов. Но и аудитория у этих выступающих тоже не может быть однородна. И у первого и у второго в зале найдутся люди, которым выступление не понравится. Первый – из-за чудовищно неграмотной фразы, второй – по причине того, что немало слушателей не вспомнят цитату из А.С. Пушкина («как денди лондонский одет») и не смогут соотнести термины «романтизм» и «дендизм».

Что же такое эрудиция с общепринятой точки зрения?

В русском языке нет такого слова, которое одно могло бы в полной мере соответствовать этому термину, настолько оно объемно и всеохватывающе. «Эрудированный человек» на русский язык приходится переводить описательными конструкциями, например, «знающий, опытный, хорошо владеющий определенным материалом, достигший на пути познания выдающихся успехов» и пр. Характеристика кого-нибудь как человека «эрудированного» может восприниматься как наивысшая похвала, более высокая, чем слова «этот человек компетентен».

Эрудиция (от лат. эрудицио — ученость, познания) – глубокие всесторонние познания, широкая многосторонняя осведомленность о многих вещах, явлениях, в широком смысле – обо всем.

Эрудиция – капризная Дама, и хорошо, если она находится около оратора, помогая ему, демонстрируя аудитории его культуру, кругозор, познания в теории риторики и в умении пользоваться ими на практике. Куда хуже, если оратор начинает речь, а эрудиция не только отсутствует, но аудитории становится ясно, что она рядом с ним никогда не бывала, да, видимо, и не будет. С эрудицией такое бывает, она – Дама с характером и с кем попало под руку на трибуну не пойдет.

Поэтому перед начинающим оратором стоят две задачи – подружиться с эрудицией и попросить ее о помощи. Если же первая задача достигнута, то на вторую эрудиция, как правило, соглашается сама, без особых на то уговоров. Возможность дружбы с эрудицией заложена для оратора в его знаниях, в овладении учебным материалом, который описан в данном пособии. Наконец, эрудиция покоится на систематическом, целенаправленном чтении. Давно замечено, что эрудиция не питает никаких слабостей к содержанию бульварной литературы, к массам тех переводных поделок, которые захлестнули сейчас прилавки книжных магазинов.

Эрудиция как основа успешной ораторской деятельности непосредственно связана с тем типом ассоциирования, который присущ данному оратору в наибольшей степени.

В разделе тестов есть вопросы, связанные с тем, что желающий находит одно слово, общее для других предлагаемых в тесте. Например, требуется найти слово-ассоциацию, соединяющую два слова «изумруд» и «молодой». Какое слово соединяет их по определенному ассоциативному понятию? Подумаем и согласимся с тем, что ответным словом является «зеленый». Вот другие слова – «небо, кровь, Дунай»? Ответ – «голубой».

Итак, если оратор решает тесты такого рода быстро и правильно (до 75 % верных ответов), то это очень высокий коэффициент эффективности ассоциативного мышления, способствующий, вне всякого сомнения, качественному становлению оратора как мастера и профессионала.

Проблема ассоциативного мышления имеет важное продолжение. Запишите два слова: «стул», «дом». Напишите в течение пяти минут к первому слову все слова, приходящие на ум в связи со словом-раздражителем.

Предположим, что вы написали: стул, кресло, табурет, скамья, трон, диван… Это – первый вариант. Или вы написали: стул, стол, дерево, лес, цветы, море, песок, пустыня… Это – второй вариант. Первый вариант – кустовое ассоциативное мышление, когда каждое последующее слово соотносится только с первым, со словом «стул». Получается «куст» понятийных ассоциаций. Второй вариант – пример цепного ассоциирования, поскольку каждое последующее слово соотносится не с первым, а с предыдущим. Встречаются и смешанные варианты.

Специалисты по профессиональной психологии утверждают, что у творчески активных людей преобладает цепной тип ассоциаций. Именно цепные ассоциации приводят к отдельным и оригинальным творческим решениям.

Для риторики это – новации в словах и в понятиях, в словосочетаниях и в связях между понятиями, нестереотипная речь, доставляющая слушателям не только новую информацию, но и предлагающая им элементы эстетического удовольствия от прослушанного ораторского выступления.

Преобладающее кустовое ассоциирование приводит оратора к появлению в его речи длинных и скучных фраз-перечислений типа лозунгов, обычных бытовых и давно известных фактов.

Читатель, желающий продолжить изучение собственных тенденций для «кустового» или «цепочного» характера мышления, может взять слово, например «дом», и проверить себя еще более точно.

Естественно, что в этом случае ему сможет оказать значительную помощь схема общего «лица», на котором могут быть обозначены такие науки, как логика, риторика и т. д.

Рис. 2. «Лицо»:

(Ло) – Логика, (Ри) – Риторика, (Эв) – Эвристика, (Эт) – Этика, (П) – Профессия, (К) – Культура.

Следует обратить внимание, что стрелки на схеме направлены то вовнутрь «лица», то – вовне его. Направленность стрелок имеет свой и весьма важный смысл. Стрелка вовнутрь означает, что действие данного аспекта человеческого интеллекта, определяющее в значительной степени человеческую эрудицию, трудно наблюдать, что она скрыта от наблюдателя (от делового партнера). И наоборот, стрелка вовне означает, что эта сторона эрудиции партнера находится под непосредственным контролем со сторона собеседника.

Некоторые уточнения.

Логика – наука о логичном, правильном мышлении, и стрелка вовнутрь демонстрирует, что мышление молчащего человека скрыто от внимания и контроля со стороны собеседника. То же самое можно сказать о Профессии молчащего. Степень его профессионализма, как и логичность, проявляется только в процессе говорения либо в процессе деятельности.

Таким образом, Риторика (речь) и Эвристика (деятельность без речи) могут продемонстрировать уровень как его Логики, так и его Профессии. А понятие термина «Эвристика» связано с творческим продуктивным мышлением при решении задач в оптимальные сроки и с приемлемым результатом.

Стало быть, человек молча думает (Логика) и решает (Эвристика) в рамках своей профессии или в своей повседневной жизни или он говорит (Риторика), смотрит на своего собеседника и слушает его или вежливо, или же невежливо (Этика).

А все эти аспекты в целом можно характеризовать как общий уровень его Культуры (К).

Итак, эрудиция, кругозор оратора, широта и глубина его познаний – это и есть тот фундамент, который отличает Оратора (с большой буквы) от оратора начинающего. На пути становления Оратора можно отдельно выделить такой раздел, как умение составлять план собственного выступления, навыки по формулированию и обоснованию тезисов выступления.

Именно эти мысли выражены в эпиграфе, помещенном перед всей работой и принадлежащем М.В. Ломоносову (второе и пятое требование – «наука» и «знание других наук).

§ 2

Тезис. План. Формула

Оратор есть тот, кто любой вопрос изложит со знанием дела, стройно и изящно, с достоинством при исполнении.

Цицерон

Одной из основных бед современного состояния отечественного красноречия является то, что большинство молодых (и не очень молодых) ораторов не владеет понятием тезиса. На вопрос: «что такое тезис?» – большинство отвечает, что это краткая запись основных мыслей. Убедиться в этом не трудно – 99 % любой аудитории ответят именно так.

На практике это означает, что оратор любого возраста пишет на листке кратко (или подробно) несколько фраз (или развернутых абзацев) и потом стремится озвучить их с трибуны. В таком подходе заложен изначальный порок, но именно так поступают в парламенте депутаты (не все, естественно, но большинство).

Проблема и сущность риторики заключена в том, что тезисы, написанные заранее, нужно не огласить, а доказать. В последнем глаголе – суть красноречия, его красная нить и сердцевина. Если этого не знать, к этому не стремиться, то не нужно и выходить на трибуну.

Тезис (в переводе с греч. – положение, утверждение) – 1) основополагающее утверждение, принцип, 2) утверждение, требующее доказательств. Для риторики наиболее подходит второе. В риторике тезис нужно доказывать аудитории, разъяснять слушателям, убеждать их в том, что оратор прав. А краткость записи, количество фраз в ней, объем заранее подготовленной оратором записки не имеет для аудитории совершенно никакого значения.

Выходя на трибуну, оратор формулирует самым кратким и четким образом свой тезис (тезисы), может быть, в виде вопроса и тем самым ставит задачу перед аудиторией и перед самим собой. А потом в совокупности логических доказательств и ораторских приемов он утверждает правомерность собственной точки зрения, реагируя на то, как его речь воспринимается аудиторией. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает – вот лозунг оратора, известный еще с древнейших времен. Поэтому ход доказательств должен быть ясен для самого оратора задолго до того, как он успеет подняться на трибуну.

Итак, для оратора вся черновая работа над выступлением начинается с того, что он составляет план выступления, его первый вариант – со всеми возможными последующими исправлениями, добавлениями и сокращениями. Разница между начинающим оратором и опытным Оратором заключается, в частности, в том, что первый думает о недостаточности материала, а второй – о том, что все рассказать невозможно, и что-то нужно из плана выбросить.

Тезис есть мысль, которую нужно обосновать, поддержать или опровергнуть.Можно смело полагать, что, научившись составлять планы для любого своего выступления, начинающий оратор прошел в познании риторики чуть более половины пути.

Оратор, малограмотный в красноречии, обычно начинаем работу над текстом выступления с того, что пишет для него первую фразу, потом – вторую. Третью и т. д. Грамотный – пишет план выступления, переделывая его множество раз.

В плане должны быть следующие разделы: Введение, Основная часть (состоящая, в свою очередь, из двух, трех, четырех пунктов), Заключение (или Выводы).Составить план Основной части нелегко, но самое трудное – Введение и Заключение, хотя в Основной части заключен центр системы доказательств для выступления по любой теме. К Введению и Заключению приходится возвращаться не раз и после того, как планирование Основной части закончено. Тогда-то и становится более ясно, что именно требует предварительного пояснения, оговорок, постановки задач (Введение) и какие мысли вытекают из всего ранее сказанного (Заключение).

Принято считать, что на Введение и на Заключение нужно выделять до 10 % регламента, а остальное время делить неравными долями между пунктами Основной части выступления.

Итак, если для деловых игр принят регламент, равный 5 минутам, то на Введение и на Заключение по 30 секунд, а оставшиеся 4 минуты – на все пункты Основной части плана. Из них одна часть является главной (скажем, вторая) – на нее 40 %, а на две оставшиеся – 15 и 25 %. Пересчитав цифры, можно определить, что все 100 % регламента использованы оптимально.

Естественно, что здесь приводится общая и довольно абстрактная схема подготовки плана. На самом деле это важнейшая творческая работа, при исполнении которой оратор опирается на все свои теоретические знания и возможности прошлого практического опыта.

Но в любом случае сама схема плана остается одинаковой. Невозможно-себе представить, чтобы грамотный оратор перешел бы к ответам на вопросы, минуя Заключение (или Выводы). Дело пойдет на лад, если сначала излагается Введение, потом комплекс доказательств по всем аспектам затронутых вопросов (с использованием всех ораторских приемов), в конце – Заключение (или Выводы).

Теперь о разнице между Заключением и Выводами.

Выводы – наиболее простой по форме и содержанию конец устного выступления оратора. А именно: в Выводах повторяются центральные мысли каждой из основных частей плана. Другими словами, если в основной части три раздела, то оратор в самом конце своего выступления еще раз повторяет эти три мысли (очень кратко) и без доказательств.

Такой конец выступления наиболее удобен, если квалификация аудитории невысока, а оратор хочет убедиться в том, что, уходя с лекции, слушатели вынесут с нее те мысли и выводы, которые ему хотелось бы…[1]

С Заключением все значительно сложнее. Заключение есть такой конец выступления, когда оратор подводит аудиторию к мыслям, которых вроде бы в лекции не было, но которые вытекают из всего изложенного в ней учебного материала. Заключение наиболее успешно используется в том случае, если аудитория состоит из подготовленных слушателей, с высоким образовательным цензом.

Таким образом, в конце выступления – или Выводы, или Заключение, но только что-то одно из них. Что именно – на усмотрение оратора. Пользуясь этим правом, правом автора, я заканчиваю настоящее пособие по курсу риторики не Выводами, а Заключением. Пусть это обстоятельство будет воспринято как пример, подтверждающий предыдущее теоретическое положение. Теперь остается ответить на основной вопрос: что такое план в его классическом значении?

План (от лат. планус – плоский, ровный) имеет много значений в русском языке. Здесь берется только то, которое имеет отношение к данной теме. Это – набросок содержания научного или литературного произведения, статьи, речи; порядок работы, намеченный на определенный срок, по определенной теме.

Ясно, что план любого выступления может неоднократно переделываться, совершенствоваться, как и улучшаться каждая из его частей. Сквозь весь план должна красной нитью проходить логика, сочетание теории и практики (примеров). По одному только плану опытный ритор может сказать, в каких отношениях с эрудицией находится автор плана.

План любого учебного выступления начинающего оратора составляется его автором самостоятельно, а затем может быть согласован с ритором. В каждом отдельном случае такой план должен быть организован следующим образом.

(Точное название темы)

План

Введение.

I. (Точное название раздела).

II. (Точное название раздела).

III. (Точное название раздела).

Заключение (или Выводы).

В каждом отдельном случае предусматривается творческий подход к составлению плана, делению его на разделы, составлению регламента выступления, наполнению каждого пункта плана, наличию примеров, логичности переходов и всего того, что составляет «партитуру» выступления. Особое внимание уделяется Введению и Заключению (или Выводам), тренировке с песочными часами. Регламент, как правило, для всех выступлений один —

4 минут. Правда, в отдельных случаях по просьбе оратора время может быть увеличено, если для этого будут уважительные причины (важность темы, обилие материала, интерес аудитории и пр.). Нужно сразу договориться о том, что более 5 минут оратор говорить не может ни секунды. Менее 5 минут – можно, но не нужно, поскольку время должно быть использовано рационально. Если у оратора материал рассчитан на три минуты, например, то он должен об этом заранее объявить аудитории.

Представим себе обычную по теперешним временам ситуацию. К школьной учительнице подошла журналистка (любого возраста) и сказала: «Марья Ивановна (вставьте нужное обращение!)! Что вы думаете о современной школе? Какие перед ней сейчас стоят задачи? Расскажите, что вы могли бы предложить министерству? Думе? Президенту? Договорились? Завтра ваше выступление на ТВ (радио)!»

Итак, ваше слово. Но прежде чем собираться на «эфир», нужно составить план выступления. Что бы вы в него включили? В чем задачи современной школы?

Предлагаем варианты примерного плана.

Тема: Задачи современной школы[2].

Введение.

Для проверки правильности обоснования тезисов, данных в выступлении, эффективности подготовленного плана по данной теме, полезно помнить формулу Цицерона (см. введение), опираться на нее для контроля собственной творческой риторической деятельности.

Если внимательно присмотреться к формуле, то можно заметить, что в ней есть пять составляющих:

1) «любой вопрос»,

2) «со знанием дела»,

3) «стройно»,

4) «изящно»,

5) «с достоинством».

Таким образом, сопоставив любое ораторское выступление с формулой Цицерона, можно соотнести цель и результат: а) их совпадение означает, что говорил «оратор по-Цицерону», б) их несовпадение, несоответствие одному из этих требований убеждает слушателей в том, что «Цицерон такое выступление, вероятно, не одобрил бы».

При этом составляющие 1, 2, 3 – относятся к плану выступления, к обоснованию каждого из тезисов, обозначенных в выступлении.

Составляющая 4 – определяется умением оратора использовать в выступлении ораторские «цветы», умение сделать выступление нарядным.

Итак, мы рассмотрели три важнейших требования, предъявляемые в наши дни к ораторскому выступлению:Опытный взгляд слушателя (делового партнера, аудитории) немедленно заметит и оценит все те аспекты риторического выступления оратора, о которых шла речь в этом небольшом, но весьма важном разделе.

I – тезис должен быть обоснован,

II – план должен быть продуман и взвешен во всех его составляющих,

III – формула Цицерона позволяет проверить себя, обращая внимание на логику («любой вопрос, со знанием дела, стройно»), риторику («изящно»), этику («с достоинством»).

§ 3

Чтение. Чтец. Читатель

Кто перестает читать, тот плохо мыслит, а тот, кто плохо говорит, плохо думает.

Древняя мудрость

В последние годы в методике обучения чтению сформировалось понятие «зрелого чтеца». Люди читают, чтобы получать информацию. В школе обучают только одному виду чтения – изучающему. О других видах в школе, как правило, не известно. Но зрелый чтец владеет несколькими видами, меняя их в зависимости от изменения цели в получении информации. Ясно, что речь идет о чтении про себя, поскольку вслух люди читают, в основном, в трех случаях: с учебной целью (на уроке, при подготовке к экзамену для группы учащихся и т. п.), если слушатель не может читать сам (ребенок, больной и пр.), с эстрады (художественное чтение, репетиции и т. д.).