Страница:

Итак, основы ораторского мастерства есть искусство, поскольку стиль известного оратора выходит за рамки общеизвестных правил, написанных в каждом соответствующем учебнике на первых страницах.

В сумме курс основ ораторского мастерства (риторики) есть и наука и искусство со всеми вытекающими из этой формулировки неопределенностью и таинственностью. Известно, что поэтами рождаются, а ораторами делаются, но никак нельзя сказать, что все.

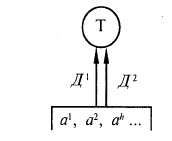

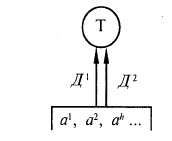

Поясню вышеизложенное следующими рисунками.

Рис. 4

Т – тезис, т. е. мысль, которую нужно обосновать, поддержать или опровергнуть;

а1, а2, аn… – аргументы, которые оратор приводит в доказательство истинности своего тезиса;

Д1, Д2 — демонстрации, при помощи которых оратор устанавливает нужную связь между аргументами и тезисом. Демонстрации имеют двойную функцию, поскольку Д1 устанавливает между тезисом и аргументами четкую логическую связь, а Д2 – внелогические виды связи, основанные на речевых, психических, артистических и других возможностях оратора.

Итак, можно утверждать, что Д1 относится к научным аспектам обоснования тезиса, а Д2 – к тем аспектам, которые можно с полным правом отнести к искусству. Аргументы тоже могут быть подразделены на те, что формулируются на основе научных подходов формальной логики, и те, что формулируются на основе фактов, относящихся к функциям искусства.

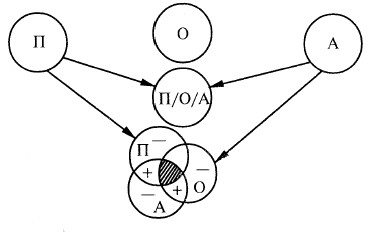

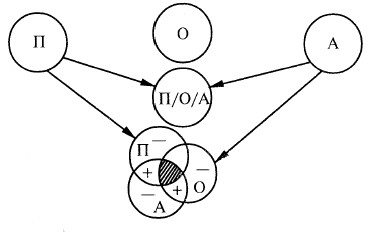

Весьма ярко наука и искусство взаимодействуют в том случае, когда нужно достигнуть компромиссного решения по сложным спорным вопросам.

Если согласие достигается за счет того, что одно из мнений поглощается другим, что один из оппонентов отказывается от своего мнения в пользу другого участника обсуждения, то такое решение проблемы мало продуктивно и скорее напоминает сдачу одним из оппонентов своих позиций под натиском ультимативных требований другой стороны. Компромисс – соглашение, достигнутое между различными, нередко противоположными мнениями путем взаимных, нередко значительных уступок.

Умение достигнуть компромисса в полной мере можно оценить одновременно как науку и как искусство, которыми в равной степени может владеть опытный оратор, тот, кого можно охарактеризовать «Мастером дипломатических переговоров» или «Мастером компромисса».

Рис. 5. Компромисс

Заштрихованная часть рисунка означает сам факт компромисса, знаки «+» фиксируют частичное согласие, обсуждение может быть продолжено «завтра», а знаки «—» демонстрируют те моменты, которые не подлежат согласованию в «обозримом будущем».

Естественно, что предлагаемая форма компромисса, плюсов и минусов является условной и не может быть приложима ни к одному из современных спорных вопросов, об-суждаемых в Государственной Думе или в обществе.

«П» – пропонент (тот, кто выдвигает тезис), «О» – оппонент (отвергающий тезис), «А» – принимающий решение, т.е. аудитория. В судопроизводстве они соответственно именуются: прокурор – адвокат – судья.

Сочетаемость и взаимопроникновение науки и искусства можно проследить и по другим теоретическим и практическим разделам настоящего пособия.

Практика

Деловые игры – наиболее своеобразный раздел пособия. Их условно можно разделить на два вида: 1) подготовительные и

2) реальные. Суть различия между ними заключается в следующем: подготовительные готовят начинающего оратора к реальным деловым играм, а реальные, в свою очередь, в полной мере соотносятся с действительной ораторской ситуацией.

В пособии представлено несколько вариантов подготовительных деловых игр, хотя на самом деле их может быть значительно больше. Например, ученики младших классов средней школы охотно играют «в города». Игра широко известна, и здесь нет ее описания. По этому же образцу можно играть «в рифмы».

Реальных деловых игр тоже может быть значительно больше, чем предложено в книге. Виды и подвиды игр (подготовительных и реальных), их повторяемость и продолжительность могут самостоятельно регулироваться ритором, ведущим занятия по всем аспектам курса.

Общее (и важное) требование к проведению деловых игр. Говорящий заслуживает уважения, которое, в первую очередь, выражается в том, что его нужно выслушать, не перебивая. А после этого судить о его ораторском творчестве не по формуле бинарной оппозиции – хорошо – плохо (можно – нельзя), а по формуле – хорошо – лучше (можно, но не нужно, поскольку есть лучший вариант). Например, каждый, наверное, знает людей, которые говорят «он хотит», «мы могем», «вы хочете». Это неграмотно. В курсе риторики не следует обсуждать ошибки такого рода: предполагается, что начинающий оратор в ладах с грамматикой. Занятие риторикой не может быть курсами по ликвидации безграмотности. Это школа по формированию молодых ораторов, которые со временем станут мастерами ораторского искусства. Ведь на лекции по высшей математике предварительно не повторяют таблицу умножения, не так ли? Так и здесь: слушатели должны владеть начальным курсом грамматики.

Итак, перехожу к специальным подготовительным деловым играм, которые, как показывает опыт, дают хорошие результаты при обучении начинающих ораторов. Такие из них, как «Монофон», не встречаются в соответствующей профессиональной литературе и полностью подготовлены мною в ходе чтения спецкурсов по риторике. «Стихомэтр» также разработан автором пособия. Он весьма эффективен для начинающих.

В целом деловые игры являются живым, творческим и результативным способом формирования мастерства начинающего оратора. В процессе организации деловых игр участники последовательно меняются ролями. Они выступают в роли Диктора, автора «Монофона», представляют собственный вариант «Стихомэтра», излагают свой реферат, оценивают чье-либо выступление, наконец, ведут собрание, задают вопросы, поддерживают какое-то мнение или опровергают его.

Остальные участники игры являются в этот момент аудиторией, а желающие могут выступать в роли оппонентов. Они задают вопросы «без подготовки», высказывают свою «особую» точку зрения, отличающуюся не только от точки зрения оратора, но и от любой другой высказанной в ходе игры. Можно выделить роли сопредседателей, советников, секретарей, консультантов, содокладчика (или содокладчиков) и др. Успех игры в полной мере зависит от изобретательности ритора и подготовленности, заинтересованности самих начинающих ораторов.

Подготовительные игры

§ 6

Тест 1

Задания

Тест 2

Задание

Тест 3

Тест 4

Тест 5

В сумме курс основ ораторского мастерства (риторики) есть и наука и искусство со всеми вытекающими из этой формулировки неопределенностью и таинственностью. Известно, что поэтами рождаются, а ораторами делаются, но никак нельзя сказать, что все.

Поясню вышеизложенное следующими рисунками.

Рис. 4

Т – тезис, т. е. мысль, которую нужно обосновать, поддержать или опровергнуть;

а1, а2, аn… – аргументы, которые оратор приводит в доказательство истинности своего тезиса;

Д1, Д2 — демонстрации, при помощи которых оратор устанавливает нужную связь между аргументами и тезисом. Демонстрации имеют двойную функцию, поскольку Д1 устанавливает между тезисом и аргументами четкую логическую связь, а Д2 – внелогические виды связи, основанные на речевых, психических, артистических и других возможностях оратора.

Итак, можно утверждать, что Д1 относится к научным аспектам обоснования тезиса, а Д2 – к тем аспектам, которые можно с полным правом отнести к искусству. Аргументы тоже могут быть подразделены на те, что формулируются на основе научных подходов формальной логики, и те, что формулируются на основе фактов, относящихся к функциям искусства.

Весьма ярко наука и искусство взаимодействуют в том случае, когда нужно достигнуть компромиссного решения по сложным спорным вопросам.

Если согласие достигается за счет того, что одно из мнений поглощается другим, что один из оппонентов отказывается от своего мнения в пользу другого участника обсуждения, то такое решение проблемы мало продуктивно и скорее напоминает сдачу одним из оппонентов своих позиций под натиском ультимативных требований другой стороны. Компромисс – соглашение, достигнутое между различными, нередко противоположными мнениями путем взаимных, нередко значительных уступок.

Умение достигнуть компромисса в полной мере можно оценить одновременно как науку и как искусство, которыми в равной степени может владеть опытный оратор, тот, кого можно охарактеризовать «Мастером дипломатических переговоров» или «Мастером компромисса».

Рис. 5. Компромисс

Заштрихованная часть рисунка означает сам факт компромисса, знаки «+» фиксируют частичное согласие, обсуждение может быть продолжено «завтра», а знаки «—» демонстрируют те моменты, которые не подлежат согласованию в «обозримом будущем».

Естественно, что предлагаемая форма компромисса, плюсов и минусов является условной и не может быть приложима ни к одному из современных спорных вопросов, об-суждаемых в Государственной Думе или в обществе.

«П» – пропонент (тот, кто выдвигает тезис), «О» – оппонент (отвергающий тезис), «А» – принимающий решение, т.е. аудитория. В судопроизводстве они соответственно именуются: прокурор – адвокат – судья.

Сочетаемость и взаимопроникновение науки и искусства можно проследить и по другим теоретическим и практическим разделам настоящего пособия.

Практика

Деловые игры: от подготовительных до реальных

Я пустой болтни и самохвальства не люблю слушать.

М. В. Ломоносов

Наши отцы и деды говорили чистым русским языком, без грубостей…

П. Сергеич

Деловые игры – наиболее своеобразный раздел пособия. Их условно можно разделить на два вида: 1) подготовительные и

2) реальные. Суть различия между ними заключается в следующем: подготовительные готовят начинающего оратора к реальным деловым играм, а реальные, в свою очередь, в полной мере соотносятся с действительной ораторской ситуацией.

В пособии представлено несколько вариантов подготовительных деловых игр, хотя на самом деле их может быть значительно больше. Например, ученики младших классов средней школы охотно играют «в города». Игра широко известна, и здесь нет ее описания. По этому же образцу можно играть «в рифмы».

Реальных деловых игр тоже может быть значительно больше, чем предложено в книге. Виды и подвиды игр (подготовительных и реальных), их повторяемость и продолжительность могут самостоятельно регулироваться ритором, ведущим занятия по всем аспектам курса.

Общее (и важное) требование к проведению деловых игр. Говорящий заслуживает уважения, которое, в первую очередь, выражается в том, что его нужно выслушать, не перебивая. А после этого судить о его ораторском творчестве не по формуле бинарной оппозиции – хорошо – плохо (можно – нельзя), а по формуле – хорошо – лучше (можно, но не нужно, поскольку есть лучший вариант). Например, каждый, наверное, знает людей, которые говорят «он хотит», «мы могем», «вы хочете». Это неграмотно. В курсе риторики не следует обсуждать ошибки такого рода: предполагается, что начинающий оратор в ладах с грамматикой. Занятие риторикой не может быть курсами по ликвидации безграмотности. Это школа по формированию молодых ораторов, которые со временем станут мастерами ораторского искусства. Ведь на лекции по высшей математике предварительно не повторяют таблицу умножения, не так ли? Так и здесь: слушатели должны владеть начальным курсом грамматики.

Итак, перехожу к специальным подготовительным деловым играм, которые, как показывает опыт, дают хорошие результаты при обучении начинающих ораторов. Такие из них, как «Монофон», не встречаются в соответствующей профессиональной литературе и полностью подготовлены мною в ходе чтения спецкурсов по риторике. «Стихомэтр» также разработан автором пособия. Он весьма эффективен для начинающих.

В целом деловые игры являются живым, творческим и результативным способом формирования мастерства начинающего оратора. В процессе организации деловых игр участники последовательно меняются ролями. Они выступают в роли Диктора, автора «Монофона», представляют собственный вариант «Стихомэтра», излагают свой реферат, оценивают чье-либо выступление, наконец, ведут собрание, задают вопросы, поддерживают какое-то мнение или опровергают его.

Остальные участники игры являются в этот момент аудиторией, а желающие могут выступать в роли оппонентов. Они задают вопросы «без подготовки», высказывают свою «особую» точку зрения, отличающуюся не только от точки зрения оратора, но и от любой другой высказанной в ходе игры. Можно выделить роли сопредседателей, советников, секретарей, консультантов, содокладчика (или содокладчиков) и др. Успех игры в полной мере зависит от изобретательности ритора и подготовленности, заинтересованности самих начинающих ораторов.

Подготовительные игры

§ 6

Тесты (1—14)

…Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками… В руках умелых оно в состоянии совершить чудеса!

И.С. Тургенев

Тест – слово иностранное. Как педагогический, методический прием в первые годы Советской власти он был подвергнут анафеме, В словарях до 60-х г. его найти было нельзя. Например, в Словаре иностранных слов, изданном в 1954 г. такого слова нет.

Советский энциклопедический словарь в 1981 г. сообщает, что тест в психологии и педагогике – стандартизированное задание, по результатам выполнения которого судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого. Кроме данного определения, на этой же странице есть еще три других, которые не имеют отношения к нашей теме, поскольку относятся к медицине, вычислительной технике и к распознаванию образов, связанных с множеством функционально взаимозависимых классов.

Итак, тесты в наше время широко используются при обучении многим предметам. В этом пособии они представлены в двух ипостасях.

Первое. Каждый желающий может определить, насколько он готов к ораторской работе, как велик его словарный запас, какой процент учебного материал из каждого теста он знал до того, как решил заняться риторикой. Здесь есть такое правило: если желающий может верно ответить примерно на 75 % и более вопросов, то он готов к изучению риторики в наибольшей степени. И наоборот. Чем меньше от 70 % верных ответов принадлежит испытуемому, Тем менее значительны могут быть его последующие успехи.

Но, естественно, что все эти расчеты очень приблизительны. Нет сомнения в том, что чем более внимательно и активно желающий начнет заниматься риторикой даже при начальных весьма скромных знаниях и успехах, тем больших окончательных результатов он может добиться.

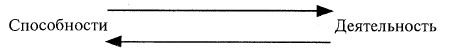

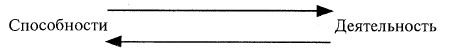

В наше время общепринятой является формула, согласно которой способности и деятельность связаны между собой таким образом, что не только количество и качество способностей определяют успешность занятия данной деятельностью, но и наоборот, чем больше оратор занимается, например риторикой, тем в большей степени у него развиваются нужные для этого вида деятельности способности. В графическом варианте эта мысль может быть выражена следующим образом:

Очевидно, такая формула действительна не только для риторики, но и для любого другого вида деятельности (занятие музыкой, наукой, спортом, искусством и пр.). Чем более активен и изобретателен сам работающий, тем более ему удается проникнуть в наиболее сокровенные тайны конкретной деятельности, развивая свои способности.

Второе. Занимаясь нижеследующими тестами, оратор может %

готовить себя к последующим деловым играм: не только к подготовительным, но и реальным, поскольку тесты развивают общий кругозор, способствуют расширению словарного запаса, повышают общую культуру говорящего, в том числе языковую, речевую, риторическую и пр.)

Оратор может обратиться к данным тестам после того, как изучение материала всего пособия будет закончено, проделать их вновь, сравнить результат первого и последующих выполнений поставленных в них заданий. Нет сомнения, что такие результаты могут быть переведены на язык математики, если начинающий оратор хотел бы высчитать в каждом отдельном случае процент эффективного выполнения заданий каждого из тестов.

И последнее. Тесты от номера к номеру становятся все более сложными, многогранными, требующими все более высоких знаний, умений и навыков для верного на каждый случай ответа.

Не имеет смысла подгонять свои решения к ответам, которые прилагаются к каждому из тестов. Можно рекомендовать для начала не торопиться и пытаться дать ответы в пределах неограниченного времени. При надобности в поисках ответа на вопросы теста лучше обратиться к словарям и только после этого свериться с ответом.

Итак, все деловые игры делятся между собой на подготовительные и реальные, а в каждом из этих разделов есть свои подразделы. В каждом из заданий много вопросов, отвечая на которые начинающий оратор сможет повысить свои знания, углубить умения и навыки в основах ораторского мастерства (риторики, красноречия).

Советский энциклопедический словарь в 1981 г. сообщает, что тест в психологии и педагогике – стандартизированное задание, по результатам выполнения которого судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого. Кроме данного определения, на этой же странице есть еще три других, которые не имеют отношения к нашей теме, поскольку относятся к медицине, вычислительной технике и к распознаванию образов, связанных с множеством функционально взаимозависимых классов.

Итак, тесты в наше время широко используются при обучении многим предметам. В этом пособии они представлены в двух ипостасях.

Первое. Каждый желающий может определить, насколько он готов к ораторской работе, как велик его словарный запас, какой процент учебного материал из каждого теста он знал до того, как решил заняться риторикой. Здесь есть такое правило: если желающий может верно ответить примерно на 75 % и более вопросов, то он готов к изучению риторики в наибольшей степени. И наоборот. Чем меньше от 70 % верных ответов принадлежит испытуемому, Тем менее значительны могут быть его последующие успехи.

Но, естественно, что все эти расчеты очень приблизительны. Нет сомнения в том, что чем более внимательно и активно желающий начнет заниматься риторикой даже при начальных весьма скромных знаниях и успехах, тем больших окончательных результатов он может добиться.

В наше время общепринятой является формула, согласно которой способности и деятельность связаны между собой таким образом, что не только количество и качество способностей определяют успешность занятия данной деятельностью, но и наоборот, чем больше оратор занимается, например риторикой, тем в большей степени у него развиваются нужные для этого вида деятельности способности. В графическом варианте эта мысль может быть выражена следующим образом:

Очевидно, такая формула действительна не только для риторики, но и для любого другого вида деятельности (занятие музыкой, наукой, спортом, искусством и пр.). Чем более активен и изобретателен сам работающий, тем более ему удается проникнуть в наиболее сокровенные тайны конкретной деятельности, развивая свои способности.

Второе. Занимаясь нижеследующими тестами, оратор может %

готовить себя к последующим деловым играм: не только к подготовительным, но и реальным, поскольку тесты развивают общий кругозор, способствуют расширению словарного запаса, повышают общую культуру говорящего, в том числе языковую, речевую, риторическую и пр.)

Оратор может обратиться к данным тестам после того, как изучение материала всего пособия будет закончено, проделать их вновь, сравнить результат первого и последующих выполнений поставленных в них заданий. Нет сомнения, что такие результаты могут быть переведены на язык математики, если начинающий оратор хотел бы высчитать в каждом отдельном случае процент эффективного выполнения заданий каждого из тестов.

И последнее. Тесты от номера к номеру становятся все более сложными, многогранными, требующими все более высоких знаний, умений и навыков для верного на каждый случай ответа.

Не имеет смысла подгонять свои решения к ответам, которые прилагаются к каждому из тестов. Можно рекомендовать для начала не торопиться и пытаться дать ответы в пределах неограниченного времени. При надобности в поисках ответа на вопросы теста лучше обратиться к словарям и только после этого свериться с ответом.

Итак, все деловые игры делятся между собой на подготовительные и реальные, а в каждом из этих разделов есть свои подразделы. В каждом из заданий много вопросов, отвечая на которые начинающий оратор сможет повысить свои знания, углубить умения и навыки в основах ораторского мастерства (риторики, красноречия).

Тест 1

Каждое речение, склад и литеру выговаривать чисто и ясно.

М. В. Ломоносов

Я – логофет.

У меня – фефект фечи…

Фефект фикции…

Реплики из кинофильма «По семейным обстоятельствам»

Задания

A. Прочитайте вслух нижеследующие слова и словосочетания со средней скоростью и громкостью (три раза), обращая внимание на произношение подчеркнутых букв, имеющих различное от написания звучание.

Б. К этому упражнению следует возвращаться столько раз, сколько нужно, чтобы выработать правильное литературное русское произношение.

B. Иногда бывает полезно выписать эти слова и фразы, обращаясь к ним по мере надобности.

Г. Предлагаемый список можно расширить для исправления фонетических особенностей, которые не удовлетворяют самого говорящего.

I. акадЕмия. 2. биДон. 3. вИшня. 4. Галя Гуляла у Государственного Гастронома на уГлу ГоГоля и ГаГарина, поГлядывая, как Голодные Голуби заГлатывали Грязные Горошины. 5. докумЕнт. 6. играТь. 7. инструмЕнт. 8. интЕрнационАл. 9. карТон. 10. кашнЕ. 11. комбайнЕр. 12. кофЕ. 13. киломЕтр. 14. мЕтр. 15. мяГКий. 16. мяГкость. 17. налеГКе, 18. на Дворе Трава, на Траве – Дрова, а Росла бы Там Трава, не Пылилась Б Голова. 19. одЕколон. 20. От ТопоТа Копыт Пыль По Полю Летит. 21. пальтО. 22. партЕр. 23. пионЕр. 24. портфЕль. 25. предмЕт. 26. свитЕр. 27. тЕма. 28. тЕмп. 29. тЕннис. 30. шинЕль. 31. шоссЕ. 32. шофЕр. 33. Ах, я болен, ай-яй-яй, молока мне, мама, дай… (или «!», или «?», или «.» и т. п.)[3].

34. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж.

35.

36.

34. логопед. 38. логофет. 39. профессионализм, бюрократизм, пессимизм (все другие слова, оканчивающиеся на «изм». 40. более 300 468 рублей, менее 789 002 рублей, около 500 000 рублей.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Б. К этому упражнению следует возвращаться столько раз, сколько нужно, чтобы выработать правильное литературное русское произношение.

B. Иногда бывает полезно выписать эти слова и фразы, обращаясь к ним по мере надобности.

Г. Предлагаемый список можно расширить для исправления фонетических особенностей, которые не удовлетворяют самого говорящего.

I. акадЕмия. 2. биДон. 3. вИшня. 4. Галя Гуляла у Государственного Гастронома на уГлу ГоГоля и ГаГарина, поГлядывая, как Голодные Голуби заГлатывали Грязные Горошины. 5. докумЕнт. 6. играТь. 7. инструмЕнт. 8. интЕрнационАл. 9. карТон. 10. кашнЕ. 11. комбайнЕр. 12. кофЕ. 13. киломЕтр. 14. мЕтр. 15. мяГКий. 16. мяГкость. 17. налеГКе, 18. на Дворе Трава, на Траве – Дрова, а Росла бы Там Трава, не Пылилась Б Голова. 19. одЕколон. 20. От ТопоТа Копыт Пыль По Полю Летит. 21. пальтО. 22. партЕр. 23. пионЕр. 24. портфЕль. 25. предмЕт. 26. свитЕр. 27. тЕма. 28. тЕмп. 29. тЕннис. 30. шинЕль. 31. шоссЕ. 32. шофЕр. 33. Ах, я болен, ай-яй-яй, молока мне, мама, дай… (или «!», или «?», или «.» и т. п.)[3].

34. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж.

35.

Шел мужичок через чистый ручеек,

Да рукавичку вдруг выпустил из рук,

Хоть цигарку закурил,

Рукавичку утопил.

36.

Черный чертик очень честный

С челкой чистой, так чудесно

Чудаком запечным слыл,

Хоть в чулане чадном жил.

Чай из чашки попивал,

Часто чайник доливал,

Ручкой чахлой целый час

Чиркал спички – по шесть враз.

Чипсы ел, читал журнал,

Да частушки распевал,

В четверги считал цыплят,

Поводя хвостом до пят.

Но начальник царский ражий,

Озабоченный пропажей

Двух зачуханных курей,

Выгнал к черту всех чертей.

34. логопед. 38. логофет. 39. профессионализм, бюрократизм, пессимизм (все другие слова, оканчивающиеся на «изм». 40. более 300 468 рублей, менее 789 002 рублей, около 500 000 рублей.

41.

Отчего же, почему же

Все родятся сразу в коже, —

Эта кожа – и на роже,

Не на роже – кожа тоже.

42.

Леня радовал мамашу,

Потому что лопал кашу.

Говорит с утра мамаша:

Начинай, сварилась каша.

43.

Голова, голова разболелась,

И сполна, и сполна захотелось

Хоть рукой, хоть рукой шевелить,

Чтобы чаю полчашки налить.

44.

Вышел жулик из тумана,

Вынул спички из кафтана,

Чиркал, чиркал, не горит,

Папироска – не смолит.

45.

Села кошка у окна,

Чашка кошкина полна,

Только кошка есть не хочет,

Птичка за окном стрекочет.

46.

Солнце село, две малышки,

Загоняя к ночи птицу,

У колодца сняли крышки,

Чтоб налить в ведро водицу.

47.

Жук жужжал, большой и черный

Жу-да-жу да жу-жу-жу,

Я жучище непокорный,

Я свободой дорожу.

48.

Экора, пэкора, тэкора, мэр,

абдуль, фабуль, даль, манэр,

экч, пэкч, пулец, пуц, —

Наур-р-р-р.

49.

В ресторане джаз играют,

Квас в графинах подают,

Все довольны, все кивают,

Все с подносами снуют.

50.

Много тысяч километров —

Меж земли, небес и ветров

Пролетают журавли,

Чтоб растаять вдруг вдали.

51.

Древний предок наш проснулся,

Почесался, потянулся,

На деревьях, без хвоста,

Жизнь его была проста:

Нужно где-то пообедать,

Меду дикого отведать,

Да врагов везде отбить,

Чтобы снова род продлить.

Тест 2

Задание

Укажите на сходство (различия):

1) меценат, спонсор;

2) гамма, аккорд;

3) деревня, село;

4) маркетинг, менеджер;

5) заснуть, проснуться;

6) перчатка, перстень, наперсток;

7) бросать слова на ветер, ветер в голове, ищи ветер в поле;

8) свежая газета, рубашка, хлеб, ветер, рыба;

9) надежный, верный;

10) он дрожит как: осиновый лист, овечий хвост;

11) носить на руках, рукой подать, иметь руку, держать в руках, рука об руку, рука руку моет;

12) родина, отечество;

13) краски чистые, мягкие, пастельные, акварельные;

14) шторм, штурм;

15) консервы, консерватория, консерватор;

16) свобода, воля;

17) молдаване, цыгане;

18) крепкий, крепость, крепостной, купчая крепость;

19) компания, кампания;

2 0) синоним, антоним, омоним;

2 1) золотое время, волосы, кольцо, руки, пора, осень;

22) спустя, засучив рукава;

23) скучать, горевать, тосковать;

24) светить, сверкать, сиять;

25) красная дичь, строка, словцо, девица, солнышко, рыба.

Продолжите цепочку:

26) для генерала: пришел – увидел – победил;

победил —………………. —……………

27) для оратора: пришел – сказал – убедил;

убедил —………………. —……………

Определите происхождение слова (русское/иностранное):

28) клуб, сцена, эстрада;

29) кандидат, депутат, коллектив;

30) танец, актер, автор;

31) музыка, группа, ансамбль;

32) конкурс, театр, оркестр;

33) дирижер, мелодия, нота;

34) книга, газета, журнал;

35) культура, планета;

36) герой, бухгалтер, тренер;

37) директор, адвокат, кассир;

38) режиссер, шофер, доктор.

Есть ли ошибки:

39) я уважаю цифры, офицеров;

40) он одел перчатки, ребенка;

41) он хорошо себя ведет;

42) это показывает о том, что…;

43) скучать за родными;

44) оба – обоих, оба – обеих;

45) играть, играться

46) более красивее, красивше;

47) ихние нравы, дела;

48) класть, ложить, положить;

49) сколько времени? который час?

50) ехайте дальше по этой улице.

Поставьте ударение:

51) начать, углубить, товарищество;

52) арбуз, домовой, молодежь;

53) партер, магазин, засуха;

54) чихать, гусеница, алфавит;

55) ожить, ожил, ожила;

56) принять, принял, приняла, приняли;

57) статуя, цемент, свекла;

58) километр, ремень, коклюш;

59) каучук, кухонный, портфель;

60) верба, инструмент, искра, искры;

61) вишневый, голоден, голодна;

62) ворота, ворот, воротам;

63) он жил, она жила;

64) запыхаться, запыхаюсь, запыхаешься;

65) задать, задал, задала, задали;

66) занять, занял, заняла, заняли, занято;

67) столяр, столяра, столяры (мн.);

68) торт, торта, торты (мн.), тортов;

69) прожить, прожил, прожила, прожили;

70) сколько, скольких, скольким, сколькими.

1) меценат, спонсор;

2) гамма, аккорд;

3) деревня, село;

4) маркетинг, менеджер;

5) заснуть, проснуться;

6) перчатка, перстень, наперсток;

7) бросать слова на ветер, ветер в голове, ищи ветер в поле;

8) свежая газета, рубашка, хлеб, ветер, рыба;

9) надежный, верный;

10) он дрожит как: осиновый лист, овечий хвост;

11) носить на руках, рукой подать, иметь руку, держать в руках, рука об руку, рука руку моет;

12) родина, отечество;

13) краски чистые, мягкие, пастельные, акварельные;

14) шторм, штурм;

15) консервы, консерватория, консерватор;

16) свобода, воля;

17) молдаване, цыгане;

18) крепкий, крепость, крепостной, купчая крепость;

19) компания, кампания;

2 0) синоним, антоним, омоним;

2 1) золотое время, волосы, кольцо, руки, пора, осень;

22) спустя, засучив рукава;

23) скучать, горевать, тосковать;

24) светить, сверкать, сиять;

25) красная дичь, строка, словцо, девица, солнышко, рыба.

Продолжите цепочку:

26) для генерала: пришел – увидел – победил;

победил —………………. —……………

27) для оратора: пришел – сказал – убедил;

убедил —………………. —……………

Определите происхождение слова (русское/иностранное):

28) клуб, сцена, эстрада;

29) кандидат, депутат, коллектив;

30) танец, актер, автор;

31) музыка, группа, ансамбль;

32) конкурс, театр, оркестр;

33) дирижер, мелодия, нота;

34) книга, газета, журнал;

35) культура, планета;

36) герой, бухгалтер, тренер;

37) директор, адвокат, кассир;

38) режиссер, шофер, доктор.

Есть ли ошибки:

39) я уважаю цифры, офицеров;

40) он одел перчатки, ребенка;

41) он хорошо себя ведет;

42) это показывает о том, что…;

43) скучать за родными;

44) оба – обоих, оба – обеих;

45) играть, играться

46) более красивее, красивше;

47) ихние нравы, дела;

48) класть, ложить, положить;

49) сколько времени? который час?

50) ехайте дальше по этой улице.

Поставьте ударение:

51) начать, углубить, товарищество;

52) арбуз, домовой, молодежь;

53) партер, магазин, засуха;

54) чихать, гусеница, алфавит;

55) ожить, ожил, ожила;

56) принять, принял, приняла, приняли;

57) статуя, цемент, свекла;

58) километр, ремень, коклюш;

59) каучук, кухонный, портфель;

60) верба, инструмент, искра, искры;

61) вишневый, голоден, голодна;

62) ворота, ворот, воротам;

63) он жил, она жила;

64) запыхаться, запыхаюсь, запыхаешься;

65) задать, задал, задала, задали;

66) занять, занял, заняла, заняли, занято;

67) столяр, столяра, столяры (мн.);

68) торт, торта, торты (мн.), тортов;

69) прожить, прожил, прожила, прожили;

70) сколько, скольких, скольким, сколькими.

Тест 3

Вставьте пропущенные слова:

1. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас голова………. и кажется, что мост………. с вами и с публикой куда-то уходит (А,П. Чехов).

2. Как старый………. житель, дед знал, что звери гораздо………. человека чуют, откуда огонь, и всегда спасаются (К.Г. Паустовский).

3. Солома была гнилая и………., так что волчиха едва не провалилась, на нее прямо………. пахнуло теплым паром и………. навоза и овечьего молока (А.П. Чехов).

4. Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные………. местах, пели………. складно, как будто………. хор стоял, не спуская с невидимого………. дирижера (М. Булгаков).

5. Иван узнал, что гость его и тайная жена………. к заключению, что столкнула их на………. Тверской и переулка………. судьба, и что созданы они друг для друга………. (М. Булгаков).

6. Пока секретарь………. совещание, прокуратор в………. от солнца темными шторами комнате имел………. с каким-то человеком………. которого было наполовину прикрыто капюшоном (М. Булгаков).

7. Когда мы поднялись, в воротах еще висела………. сетка дождя, а сквозь………. падающие капли уже сияло………. лучами, летнее радостное солнце (И.С. Соколов-Микитов).

8. Иван Кузьмич………. в центре этого поселка, в маленьком………. с окнами на все………. стороны, из которых было………. все, что ни делалось вокруг него (Г.И. Успенский).

9………. жизни говорил мне, что если я хочу………. хорошие, дружеские………. с Лидой, то ни в………. случае я не должен выдавать………. моей любви (А.П. Апухтин).

10. Еще………. мрак, и дно трудно было разглядеть, но в центре………. круга блистала какая-то точка, должно быть, вершина горы………. солнцем (К.Э. Циолковский).

11. Когда………. видим хорошо сделанную статую или куклу, то нам приходит………., что сам мастер все же выше своего……….: кукла не говорит, не ходит, не………. (К.Э. Циолковский).

12. С новым и странным чувством я………. к окружающим меня людям, и………. все больше поражало, как мало среди них………., почти каждый чем-нибудь да болен (В.В. Вересаев).

13. Утром в воскресенье, торопливо………. на работу, Зоя вспомнила, что Костоглотов просил непременно на следующее дежурство надеть………. серо-зеленое платье, ворот которого за халатом он………. вечером (А.И. Солженицын).

14. При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно, и что он оставил………. ее с ложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы………. оставшееся недосказанным (Б. Пастернак).

15. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывался вдруг………. неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет………. никакого, сжигают его в печи (М. Булгаков).

1. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас голова………. и кажется, что мост………. с вами и с публикой куда-то уходит (А,П. Чехов).

2. Как старый………. житель, дед знал, что звери гораздо………. человека чуют, откуда огонь, и всегда спасаются (К.Г. Паустовский).

3. Солома была гнилая и………., так что волчиха едва не провалилась, на нее прямо………. пахнуло теплым паром и………. навоза и овечьего молока (А.П. Чехов).

4. Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные………. местах, пели………. складно, как будто………. хор стоял, не спуская с невидимого………. дирижера (М. Булгаков).

5. Иван узнал, что гость его и тайная жена………. к заключению, что столкнула их на………. Тверской и переулка………. судьба, и что созданы они друг для друга………. (М. Булгаков).

6. Пока секретарь………. совещание, прокуратор в………. от солнца темными шторами комнате имел………. с каким-то человеком………. которого было наполовину прикрыто капюшоном (М. Булгаков).

7. Когда мы поднялись, в воротах еще висела………. сетка дождя, а сквозь………. падающие капли уже сияло………. лучами, летнее радостное солнце (И.С. Соколов-Микитов).

8. Иван Кузьмич………. в центре этого поселка, в маленьком………. с окнами на все………. стороны, из которых было………. все, что ни делалось вокруг него (Г.И. Успенский).

9………. жизни говорил мне, что если я хочу………. хорошие, дружеские………. с Лидой, то ни в………. случае я не должен выдавать………. моей любви (А.П. Апухтин).

10. Еще………. мрак, и дно трудно было разглядеть, но в центре………. круга блистала какая-то точка, должно быть, вершина горы………. солнцем (К.Э. Циолковский).

11. Когда………. видим хорошо сделанную статую или куклу, то нам приходит………., что сам мастер все же выше своего……….: кукла не говорит, не ходит, не………. (К.Э. Циолковский).

12. С новым и странным чувством я………. к окружающим меня людям, и………. все больше поражало, как мало среди них………., почти каждый чем-нибудь да болен (В.В. Вересаев).

13. Утром в воскресенье, торопливо………. на работу, Зоя вспомнила, что Костоглотов просил непременно на следующее дежурство надеть………. серо-зеленое платье, ворот которого за халатом он………. вечером (А.И. Солженицын).

14. При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно, и что он оставил………. ее с ложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы………. оставшееся недосказанным (Б. Пастернак).

15. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывался вдруг………. неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет………. никакого, сжигают его в печи (М. Булгаков).

Тест 4

Вставьте пропущенные слова:

1. Темнело, и, когда они………. в реденькую березовую рощу, то………. показались яркими бумажно-белыми полосами, налепленными в лиловый сумрак, и………. бумажной белизной светились в………. ранние ромашки (К. Федин).

2. Удивленными………. она разглядывала все на свете, потому что все………. совсем не так, как должно было делаться, как того требовала, по ее………. сама наша жизнь, эпоха………. замыслов и свершений (Л. Леонов).

3. Деревня эта………. меня: вместо привычной сонной………. здесь царил шум, слышались раздраженные………. мужчин, звенели возгласы………. чем-то явно возмущенных (В. Астафьев).

4. Как ни………. желала Анна………. с сыном, как ни давно думала о том и готовилась к тому, она………. не ожидала, чтоб это свиданье так подействовало на………. (Л.Н. Толстой).

5. Сережа………. посмотрел на учителя, на его редкую………. на очки, которые………. ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не………. из того, что ему объяснял учитель (Л.Н. Толстой).

6. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над………. быстро неслось небольшое розовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволакивала уже………. с правой стороны, и у которой один………. был белесоват (С. Аксаков).

7. Левин продолжал находиться все в том же………. сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье………. главную и единственную цель всего существования, и что думать и заботиться ему ни о чем не нужно, что все делалось и………. для него другими (Л.Н. Толстой).

8. Я шел к Татариновым с………. в руках, и это было как-то неловко: с тех пор как мы с Петькой таскали левкои в энском садоводстве и после спектакля………. их публике за пять пучок, я не ходил по улицам с………. в руках (В. Каверин).

9. То………. которое я испытал во время разговора с Валей, вернулось ко мне, и с такой………. что мне захотелось встать и выйти, чтоб хоть не………. этой тоскливой песни, которую женщина………. с закрытым и………. (В. Каверин).

10. Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это………. часто, потому что………. с предчувствием, что сегодня наконец-то………. произойдет (М. Булгаков).

11. Более всего………. прокуратор ненавидел………. розового масла, и все теперь предвещало нехороший………. так как запах этот………. преследовать прокуратора с рассвета (М. Булгаков).

12. Он всеми силами старался………. не оправдывающего Ливерия………. продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты: гражданская война………. (Б. Пастернак).

13. Властители наших………. грешат поговорками, а главную………. что насильно мил не будешь, и укоренилась в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об………. не просит (Б. Пастернак).

1. Темнело, и, когда они………. в реденькую березовую рощу, то………. показались яркими бумажно-белыми полосами, налепленными в лиловый сумрак, и………. бумажной белизной светились в………. ранние ромашки (К. Федин).

2. Удивленными………. она разглядывала все на свете, потому что все………. совсем не так, как должно было делаться, как того требовала, по ее………. сама наша жизнь, эпоха………. замыслов и свершений (Л. Леонов).

3. Деревня эта………. меня: вместо привычной сонной………. здесь царил шум, слышались раздраженные………. мужчин, звенели возгласы………. чем-то явно возмущенных (В. Астафьев).

4. Как ни………. желала Анна………. с сыном, как ни давно думала о том и готовилась к тому, она………. не ожидала, чтоб это свиданье так подействовало на………. (Л.Н. Толстой).

5. Сережа………. посмотрел на учителя, на его редкую………. на очки, которые………. ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не………. из того, что ему объяснял учитель (Л.Н. Толстой).

6. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над………. быстро неслось небольшое розовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволакивала уже………. с правой стороны, и у которой один………. был белесоват (С. Аксаков).

7. Левин продолжал находиться все в том же………. сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье………. главную и единственную цель всего существования, и что думать и заботиться ему ни о чем не нужно, что все делалось и………. для него другими (Л.Н. Толстой).

8. Я шел к Татариновым с………. в руках, и это было как-то неловко: с тех пор как мы с Петькой таскали левкои в энском садоводстве и после спектакля………. их публике за пять пучок, я не ходил по улицам с………. в руках (В. Каверин).

9. То………. которое я испытал во время разговора с Валей, вернулось ко мне, и с такой………. что мне захотелось встать и выйти, чтоб хоть не………. этой тоскливой песни, которую женщина………. с закрытым и………. (В. Каверин).

10. Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это………. часто, потому что………. с предчувствием, что сегодня наконец-то………. произойдет (М. Булгаков).

11. Более всего………. прокуратор ненавидел………. розового масла, и все теперь предвещало нехороший………. так как запах этот………. преследовать прокуратора с рассвета (М. Булгаков).

12. Он всеми силами старался………. не оправдывающего Ливерия………. продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты: гражданская война………. (Б. Пастернак).

13. Властители наших………. грешат поговорками, а главную………. что насильно мил не будешь, и укоренилась в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об………. не просит (Б. Пастернак).

Тест 5

Объясните значение этих слов (выражений), их сходство и различия:

1) карминный, лазоревый;

2) борзая, медведь, петух;

3) комфорт, иллюминатор;

4) спасибо, оратор;

5) опешить, ошеломить, опростоволоситься;

6) хворост, хворь, хорь;

7) вернуться к своему причалу, к своим баранам;

8) бреющий, пикирующий полет;

9) канонада, эскадра, эскадрон;

10) навострить лыжи;

11) с волками жить, по-волчьи выть;

12) по Сеньке и шапка;

13) ему про Фому, а он – про Ерему;

14) шлягер, хит;

15) крест нательный, наперсный;

16) берем быка за рога;

17) апокалипсис;

18) орфоэпия, орфография;

19) волка ноги кормят;

20) прецизионный, точный;

21) бить баклуши;

22) попасть впросак;

23) нувориши, бомонд;

24) сказка про белого бычка;

1) карминный, лазоревый;

2) борзая, медведь, петух;

3) комфорт, иллюминатор;

4) спасибо, оратор;

5) опешить, ошеломить, опростоволоситься;

6) хворост, хворь, хорь;

7) вернуться к своему причалу, к своим баранам;

8) бреющий, пикирующий полет;

9) канонада, эскадра, эскадрон;

10) навострить лыжи;

11) с волками жить, по-волчьи выть;

12) по Сеньке и шапка;

13) ему про Фому, а он – про Ерему;

14) шлягер, хит;

15) крест нательный, наперсный;

16) берем быка за рога;

17) апокалипсис;

18) орфоэпия, орфография;

19) волка ноги кормят;

20) прецизионный, точный;

21) бить баклуши;

22) попасть впросак;

23) нувориши, бомонд;

24) сказка про белого бычка;