Страница:

Предполагается, что «зрелый чтец» владеет следующими видами чтения и свободно переходит от одного вида к другому по мере надобности!

Изучающее чтение – понимание до 100 % информации при скорости не менее 60 слов в минуту. Сам термин показывает, что чтец желает изучить текст, ничего в нем не пропуская. Так читаются учебники.

Ознакомительное чтение – понимание до 70–75 % информации при скорости 120–150 слов в минуту. Термин поясняет: цель чтения – знакомство с информацией, при которой второстепенные детали могут быть отброшены как незначительные. Этим видом обычно читают детективы, фантастику и т. п. Для такого вида чтения самым главным является сюжет, его развитие, поступки действующих лиц.

Просмотровое чтение – понимание до 25 %, и иногда и до 15 %, при скорости чтения до 300–500 слов в минуту. Таким чтением просматривается газета, книга в магазине, когда читатель решает вопрос о желательности покупки (или наоборот) книги в личное владение.

Эти виды могут следовать друг за другом в любом порядке при чтении одной и той же статьи (книги), в зависимости от того интереса, который она представляют для читателя. Он читает то медленнее, то быстрее, то более подробно понимая текст, то менее детально. Есть еще один вид чтения – поисковое – когда читателю нужно найти в тексте заинтересовавшее его (при просмотровом или ознакомительном чтении) место, и он хотел бы перечитать его еще раз.

Все эти виды чтения объединяются тем, что чтец читает не только про себя, но и для себя, для своей собственной надобности. А прочитанное оставляет в себе и для себя, о нем специально не рассказывая.

Реферативное чтение – это наиболее творчески оформленный вид, когда чтец читает для того, чтобы рассказать о прочитанном другим людям. Здесь нет и не может быть показателя скорости и процента понимания, поскольку перед чтецом стоит совершенно другая цель. А именно: выбрать из статьи, книги главное, суммировать основное (развитие сюжета, характеристику главных действующих лиц и т. п.) с тем, чтобы сообщить об этом слушателям в логичном изложении (в реферате по отдельному и специально подготовленному плану). А план, в свою очередь, многократно переделывается и совершенствуется.

Так чтец становится «зрелым чтецом» и постепенно превращается в оратора, а затем и в Оратора (с большой буквы).

Таким образом, школьное домашнее задание – «прочитать от сих до сих и пересказать своими словами» постепенно превращается в методические рекомендации «О правилах работы с литературой».

Эти рекомендации обычно пестрят указаниями типа: «нужно глубоко раскрыть», «следует четко проанализировать», «необходимо концептуально подойти», «обязателен тщательный и логичный ответ на вопрос о…» и т. п. Но творческий аспект в работе оратора, отход от буквального пересказа текста не является на следующий день после того, как автор начал свое восхождение в вершинам красноречия. Поэтому указания, помещенные выше, непонятны недостаточно подготовленному в риторике оратору. Предварительно он должен пройти несколько кругов самообразования, тогда, может быть, приобщится к правильным в целом указаниям методистов.

«Самостояние человека – залог величия его», – скажет поздний Пушкин. Но он вынес начало своего «самостояния» из своей семьи и из лицея.

Нам – труднее. Приходится все делать самим. Будем же надеяться, что один из начальных кругов самостояния желающие смогут пройти в рамках пособия по обучению риторике. Не обязательно этого, можно взять любое другое. Но нет сомнений, что риторика – один из предметов, который такое самостояние воспитывает. Риторика как учебный предмет отличается от многих других тем, что владение большинством из них связано со знанием, а риторика – с умением. Если, скажем, X не знает, когда умер император Петр Великий или погиб великий русский поэт А.С. Пушкин, то две даты (1725 г. и 1837 г.) помогут ему выйти из положения. Если же X не владеет приемами работы с литературой, то одного перечисления правил для него будет недостаточно. Овладение практикой риторики построено на умениях и на навыках, на приемах реферативного чтения, в частности.

Правила работы с литературой при подготовке плана выступления (и его содержания) в целом весьма просты. Им учат в школе. Нужно научиться выделять главное на фоне второстепенного. Это основа основ для молодого (любого) оратора. Далее, следует уметь делить текст на смысловые единицы, отвечающие главным его идеям. Если необходимо законспектировать статью, то лучше не переписывать ее, а сгруппировать материал вокруг основных вопросов. Это поможет оратору осмыслить для себя логику развития главной идеи (идей) текста. Одновременно следует приучить себя к тому, что нужно не жалеть времени на уточнение непонятных слов и терминов (иностранных в том числе) по словарю.

Важный пример. Молодой оратор готовит реферат о Цицероне. Обычно о нем знают только то, что он жил-был. Подробности жизненного пути этого великого государственного деятеля и оратора древнего мира не знает почти никто. Докладчик приходит на консультацию с вопросом: куда (по его плану) вставить цитату о гибели Цицерона, которая звучит так: «Подоспели солдаты. Даже они отвернулись, чтобы не видеть, как Геренний убивает Цицерона. Он отрубил голову и руки убитого, их доставили Антонию, и он велел выставить их на рострах. Цицерон был убит 7 декабря» (43 г. до н. э.)… После длительных размышлений решили оставить эту цитату для ответов на вопросы, а из основного материала изъять. Практика показала, что такое решение было верным.

Итак, навыки зрелого чтения могут позволить читать литературу не только для собственного удовольствия, но и для профессиональной надобности: «зрелый чтец» отличается от читателя тем, в частности, что умеет читать вслух профессионально, а про себя с различными целями, с разными скоростями, ориентируясь, в первую очередь, на ту информацию, которую он видит в тексте и которую собирается использовать в дальнейшем в своем творчестве. А творчество, в свою очередь, принято подразделять на три типа в зависимости от воображения:

– логическое воображение трансформирует прочитанное с помощью формально-логических преобразований. Но хорошо известно, что действительность не всегда развивается по законам формальной логики, а поэтому такой тип логического воображения может быть рассмотрен только как один из многих инструментов;

– критическое воображение ищет тот материал, который, по мнению чтеца (оратора), нуждается в изменении, замене, совершенствовании, детализации;

– творческое воображение позволяет отойти от предлагаемого материала (текста) и порождает принципиально новые идеи, представления, проекты, замыслы и т. п. Принято считать, что творческому воображению принадлежит решающая роль в развитии самой цивилизации.

В повседневной жизни все три типа воображения могут довольно тесно переплетаться и влиять друг на друга, способствуя тем самым творческой переработке материала (информации), изложенной в тексте. Очевидно, что чтец («зрелый чтец») должен думать о такой задаче, стоящей пред ним в процессе каждодневного и постоянного чтения книг, газет и т. п.

Итак, в этом параграфе были выяснены весьма важные особенности владения и овладения оратором некоторыми деталями подготовки к выступлению перед аудиторией.

1. Люди читают книги и газеты для того, чтобы получить нужную для них информацию. То новое, что содержится в конкретной информации, принято именовать ремой. Следовательно, тема есть то, что уже заранее известно, а рема – то, что открывается вновь.

Рема, в свою очередь, имеет в себе четыре уровня:

а) новые факты, ранее по этой теме неизвестные,

б) новые связи между старыми фактами, уже хорошо известными аудитории,

в) новые оценки, прогнозы и предложения, связанные с этой темой, попытки обосновать дальнейшее развитие проблемы,

г) элементы эстетического удовольствия от прослушанного выступления (прочитанного печатного материала).

Пункты а), б) и в) представляют собой содержание выступления (текста), пункт г) – его форму.

2. Читатель читает для собственной надобности, для своего удовольствия и, как правило, в свободное от работы время.

3. Чтец читает по служебной надобности, в рабочее время, часто выполняя заказ другого человека (своего начальника, постороннего заказчика и т. п.)

4. «Зрелый чтец» владеет различными видами чтения, свободно и по собственному желанию переходя от одного вида чтения к другому в зависимости от цели чтения, общей задачи, связанной со знакомством (изучением) данного печатного текста. Очевидно, что «зрелым чтецом» невозможно сделаться случайно, вдруг… На этом пути начинающего оратора ожидает долгий и целеустремленный труд, специальные и повторяющиеся упражнения, которые вполне подходят к русской народной мудрости, выраженной всего четырьмя словами: «Терпение и труд – все перетрут!»

§ 4

«Цветы» (в данном случае) – это все то, что украшает выступление оратора. Подробный учебный материал по этой теме находится в разделе деловых игр, которые распадаются на многие подразделы. Там речь пойдет об умениях, здесь – о знаниях.

Остроумие, вкус, умение пользоваться поговорками, пословицами, приемами ораторской речи – первый признак оратора, грамотного в теории риторики.

Остановимся на главном.

А.С. Пушкин прав, воспитание писателя (здесь – оратора) зависит от «лучшего общества». Поэтому счастливы те люди, которые могут сказать, что первые уроки языковой культуры они получили дома, что старшие в доме говорили на таком русском языке, который является языком Пушкина, Лермонтова, Толстою, Достоевского

Вспомним, что А.С. Пушкин закончил Царскосельский лицей, который был создан по подобию Ликея античных времен, а первый из Ликеев был основан еще Аристотелем за 300 с лишним лет до Рождества Христова. Один из пушкиноведов пишет: «Не надо забывать и положительных знаний и навыков, вынесенных Пушкиным из Лицея: он был несравненно грамотнее Лермонтова, я уже не говорю о Гоголе; он вышел из Лицея с порядочным запасом сведений по мифологии и истории, по русской литературе и выучился по-латыни: по крайней мере, на юге он читал Овидия в подлиннике, а поступая в Лицей, читал Вергилия во французском переводе» (Скатов Н. Русский гений. – М., 1987. С. 63).

В Лицее пушкинских времен давали широкое гуманитарное образование (семь часов занятий каждый день), при этом не забывали и математику с дифференциалами и интегралами, почти профессиональное обучение рисованию и музыке, фехтованию, верховой езде, танцам и пр. Все это позволило поэту написать об Онегине:

Отсюда вывод. Если оратор за время своего выступления не использовал ни разу ни одного «цветка» для украшения собственного устного творчества, то впечатление от его выступления снижается. Поэтому полезно устраивать отдельные учебные деловые игры на знание пословиц, поговорок, анафор, градаций (нанизывании), гипербол (литот), на создание в канве выступления юмористических моментов, инверсий, т. е. всего того, что делает выступление нарядным, того, что для Цицерона заключалось в одном слове – «изящно».

А как, право же, бывает «изящно» вставить в свою речь русскую пословицу или поговорку к месту, да такую, которая не очень известна широкой аудитории. Говорят, что Владимир Иванович Даль (1801–1872), составитель своего популярнейшего словаря и друг А.С. Пушкина, любил в свое время повторять такие слова: «Времена шатки – береги шапки» (Прудоминский В. Жизнь и слово. – М., 1985. С. 165). Ну, как не вспомнить об этом в наши дни!

Даль В.И. был в молодости морским офицером, потом дипломированным врачом, писателем, лексикографом и этнографом, генералом статской службы, член-корреспондентом и почетным академиком Петербургской академии наук. Он писал под псевдонимом «Казак Луганский» и всю жизнь занимался тем, что находил и публиковал тот материал русского языка, который является его общенациональным украшением.

У В.И. Даля было особое отношение к иностранным словам. Он полагал, например, что нет нужды использовать иностранные слова там, где можно употребить русские. Вместо слов «моральный», «оригинальный», «натура», «артист», «грот», «пресс», «гирлянда», «пьедестал» (и множества других) можно сказать по-русски – нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнет, плетеница, подножье…

Убедительно органичен был этот русский человек, Владимир Иванович Даль! Каков был бы сегодня русский язык, если бы пожелания В.И. Даля о замене слов иностранных на русские (при наличии их полных эквивалентов) были проведены в жизнь. Тогда сегодня мы не знали бы таких слов: «климат», «адрес», «атмосфера», «гимнастика», «гимнаст», «автомат»… Мы говорили бы: погодье, насыл, колоземица, ловкосилие и ловкосил, самодвига… Современники обвиняли В.И. Даля в том, что сам «сочиняет слова для своего словаря». Он их не сочинял, а «подслушивал» где-нибудь в глубокой провинции: именно так говорил там народ, а он их только записывал и издавал, работая над словарем всю свою жизнь. Про слово «добро» В.И. Даль нашел 60 пословиц и поговорок, а про слово «глаз» – даже 110.

А как в целом можно объяснить, почему одно иностранное слово остается в русском языке, а другое – нет? Например, все говорят сейчас «рэкетир», а не – «вымогатель», но «качок», а не «культурист». Тайны языка, его загадки существуют и сейчас.

Одним из любимых занятий Л.Н. Толстого было чтение Далевых словарей и сборников (поначалу В.И. Даль издавал свой словарь отдельными выпусками). Для образа Платона Каратаева Толстой взял у Даля 70 пословиц, а в окончательный текст романа включил только девять…

В пособии А.С. Пушкин не раз указывается в качестве образца для подражания, А.Н. Островский писал о А.С. Пушкине так: «Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств.

Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе всех. Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного…»

«Цветы» красноречия, умение говорить изящно осваиваются и формируются последовательно и постепенно. Практическая сторона этого феномена рассматривается в разделе деловых игр, но мысль о важности того, что нужно формировать умение изъясняться красноречиво, проходит через все пособие. Ритору следует обращать внимание на то, чтобы ученики ставили себе такую цель при любом учебном выступлении.

Начинающий оратор, в свою очередь, фиксирует свое внимание не только на содержании речи, но и на ее оформлении, на том, что Цицерон и Пушкин называют «изящно».

Другими словами: оратору можно и нужно думать о качестве и о количестве тех риторических украшений, которые он собирается нанизать на свое выступление, как на новогоднюю елку, собираясь украсить ее игрушками перед наступлением праздника.

Очевидно, что такое дерево (древо) может быть украшено с умом и со вкусом или, напротив, без того и без другого.

Итак, поговорим о «риторическом «древе».

Античные люди (умели и любили) мыслить образно. И Древние риторы и ораторы нередко сравнивали ораторское выступление с деревом, превращая его в легендарное древо, в котором есть корни, ствол, ветви (большие и маленькие), листья, цветы.

Все эти древесные части они соотносили с частями ораторского выступления, полагая, что каждая часть взаимосвязана со всеми другими (выступления оратора, беседы двух мыслителей и пр.).

Так, они связывали причину, заставившую оратора подняться на трибуну, с теми ораторскими украшениями, которые он посчитает нужным использовать во время выступления. Это его последнее творческое решение должно быть связано с учетом тех особенностей, которыми обладает аудитория, которая, как предполагает оратор, будет его слушать. Все эти проблемы, в свою очередь, самым тесным образом соотносятся с конкретной темой, которую оратор предполагает обсудить со слушателями.

Наконец, все то, что сказано выше, не может не зависеть от места и времени проведения ораторского выступления. Очевидно, что зависимость от темы, от аудитории, от места и времени, наконец, от состояния собственного самочувствия, настроения и от многих других компонентов, которые не всегда поддаются предварительному учету и анализу, должна привести и приводит на практике оратора к тому, что он вынужден перестраиваться по ходу своего выступления, менять план речи, использовать те ораторские приемы и теоретические положения, которые захочет и сможет предъявить данной аудитории по конкретной теме, выступая в нужном месте и в заранее оговоренное время.

Таким образом, с древних времен риторика рассматривала такие закономерности в качестве предварительной творческой и профессиональной подготовки оратора, что позволяло оратору избежать многих досадных ошибок в тот момент, когда этот оратор вынужден был говорить перед аудиторией, глядя в глаза своим слушателям. Заметим, что среди них могли быть как те, кто был заинтересован в выступлении этого оратора, так и те, кто к его выступлению был равнодушен.

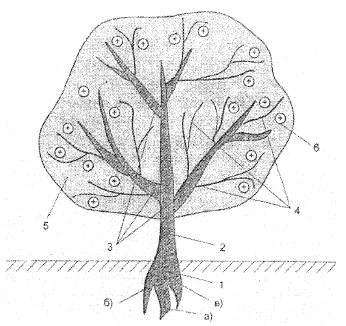

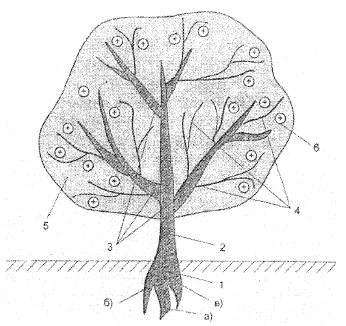

Рис. 3. Риторическое «древо»

1. Корень древа, который скрыт от глаз аудитории. Под ним понимается причина, приведшая оратора на трибуну:

а) стремление прославиться, стать известным; б) надежда получить оплату, гонорар за выступление; в) предположение, что выступление будет для аудитории полезным, будет способствовать расширению ее кругозора, становлению профессиональных умений и навыков.

2. Ствол, который представляет собой тему выступления, основную проблему ораторской речи.

3. Основные несущие ветви, под которыми подразумеваются основные вопросы в плане лекции; в классической риторике чаще всего этих ветвей бывает три.

4.,Более мелкие веточки, это подвопросы, на которые делится каждый основной вопрос темы.

5. Крона древа, представленная листьями, т. е. словами, в которые оратор одевает свое устное высказывание. Опытный оратор использует за время выступления несколько тысяч таких листьев-слов.

6. Цветы, т. е. те украшения, Которые могут сделать речь изящной, выразительной. Цицерон называл такое украшение «лекифом». А лекиф – это античный флакон тонкой работы, в котором в те времена женщины хранили духи (розовое масло и пр.).

В теории риторики принято деление «цветов» на тропы и фигуры.

Троп (от греч. тропос) – слово или фраза в переносном значении, образное выражение, сдвиг в семантике слова от прямого к переносному значению. Например, метафора, метонимия, синегдоха, гипербола, литота, эпитет, оксиморон (оксюморон) аллегория и др.

Фигура (в переводе с лат. – «образ», «вид») – необычные по синтаксису обороты речи, применяемые для усиления выразительности выступления, воздействия на чувства слушателей. Например, анафора, эпифора, эллипс(ис), антитеза, инверсия, хиазм, гипербатон, анаколуф, симплока, парцелляция, асиндетон, полисиндетон, силлепсис, катахреза, энтимем(а) и др.

Умелое украшение ораторской речи позволяет сделать выступление не только полезным, познавательным, но и насыщенным элементами эстетики, превратить доклад в удовольствие, испытанное слушателями даже в том случае, если тема речи была вполне серьезна, и оратор говорил о сложных теоретических проблемах науки, искусства, религии.

Блестящее владение ораторскими лекифами можно найти в устных рассказах Андроникова, по творчеству которого Российское телевидение сделало более 25 передач (например, «Первый раз на эстраде», «Меня приглашают на телевидение» и др.).

Полные характеристики вариантов тропов и фигур нужно смотреть в соответствующих словарях.

С целью пополнения своего ораторского словаря, повышения мастерства полезно прослушивать риторические образцы, годные для подражания, выписывать примеры оригинальных ораторских приемов (слов, оборотов, тропов, фигур и пр.), стараться их запомнить и в дальнейшем использовать в собственных выступлениях.

Следует, наконец, подчеркнуть, что ораторский лекиф не ограничивается теми «цветами», которые заключены в тропах и в фигурах. Есть еще немало других возможностей для украшения любого ораторского выступления. Например: использование цитат, пословиц и поговорок, русских и иностранных, элементов юмора и остроумия, различных обращений; риторических вопросов, вновь появившихся и устаревших слов, выражений, стилизации под речь персонажа, многих вариантов интонаций и модуляций голоса и пр.

Все варианты «цветов» на риторическом «древе» могут быть перечислены только в более обширном описании.

Мы утратили культуру пользования словарями – не только произношения и ударений, не только толковыми, этимологическими и иностранных слов, но и энциклопедическими.

Так, у И.С. Тургенева есть непонятное для многих стихотворение в прозе «Русский язык». Там сказано; «нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Что это означает? Кем дан? Почему дан? И почему именно язык свидетельствует о величии народа? А дело в том, что словарный запас языка, языковая проблематика отражают все культурное наследие народа. Слова имеют не только узкие словарные значения, но и концепты, комплексы значений. Подобно тому, как у святого есть нимб, так и у слова, кроме значения, есть еще и аура различных символов и эмоциональных окружений.

В языке сосредоточен и растворен весь исторический опыт народа. И мы вправе этим гордиться, вправе считать, что если обладаем таким богатством, то оно не зря нам дано. Оно определяет будущее народа, будущее России. Если сохранится язык, то сохранится русская культура.

Но сегодня наше богатство тает на глазах. Происходит страшное обеднение русского языка. Смотрю телевизор и ловлю себя на том, что с трудом понимаю небрежную, невнятную скороговорку юной ведущей молодежной программы. Не в ладах с русским языком и многие комментаторы спортивных состязаний. А как корява, неправильна, лексически бедна речь многих наших политиков! Старые слова теперь заменяются одним вульгарным выражением вроде «тусовки» или «крутой».

Когда-то считалось признаком воспитанности говорить медленно, внятно, без лишних слов, точно выражая свою мысль. Внятность речи формировалась в школе. А сейчас в школах не обращают внимания на дефекты речи, не исправляют их с помощью логопедов. Забыта манера говорить медленно, внятно и точно.

§ 5

Этот раздел завершает часть книги, которая называется «Теория».

Действительно, такой предмет, как основы ораторского мастерства, одновременно являет собой и науку и искусство.

Наука – это такая сфера человеческой деятельности, которая определяется и контролируется системой объективных знаний, формулируемых в виде законов, правил и т. п., обязательных к исполнению. Науки делятся, хотя и весьма условно, на естественные, общественные и технические. Очевидно, что в курсе основ ораторского мастерства (риторики) есть такие правила, которые непосредственно связаны с законами формальной логики, и несоблюдение их приводит оратора к ложным суждениям и умозаключениям. Нарушение логичной стройности в ораторском выступлении, сознательный или бессознательный отказ от соблюдения общепринятых норм при получении новых знаний следует расценивать как факт ненаучности теоретических и иных посылок в речи оратора (делового партнера).

Итак, основы ораторского мастерства есть наука, поскольку в этом курсе есть немало правил, законов, которые следует соблюдать любому оратору вне зависимости от темы его выступления, от плана его речи и от той аудитории, перед которой он собирается выступить.

Искусство – художественное творчество в целом как высокая степень умения, мастерства в любой сфере человеческой деятельности. В искусстве функционируют многие формы общественного сознания, специфический род духовно-практического освоения действительности, как органического единства сознания, познания, оценки и человеческого общения. Очевидно, что в курсе ораторского мастерства (риторики) не менее важны те аспекты «русского» красноречия, для которых трудно сформулировать законы и правила, но которые тем не менее в полной мере создают Оратор и Мастера (с большой буквы).

Изучающее чтение – понимание до 100 % информации при скорости не менее 60 слов в минуту. Сам термин показывает, что чтец желает изучить текст, ничего в нем не пропуская. Так читаются учебники.

Ознакомительное чтение – понимание до 70–75 % информации при скорости 120–150 слов в минуту. Термин поясняет: цель чтения – знакомство с информацией, при которой второстепенные детали могут быть отброшены как незначительные. Этим видом обычно читают детективы, фантастику и т. п. Для такого вида чтения самым главным является сюжет, его развитие, поступки действующих лиц.

Просмотровое чтение – понимание до 25 %, и иногда и до 15 %, при скорости чтения до 300–500 слов в минуту. Таким чтением просматривается газета, книга в магазине, когда читатель решает вопрос о желательности покупки (или наоборот) книги в личное владение.

Эти виды могут следовать друг за другом в любом порядке при чтении одной и той же статьи (книги), в зависимости от того интереса, который она представляют для читателя. Он читает то медленнее, то быстрее, то более подробно понимая текст, то менее детально. Есть еще один вид чтения – поисковое – когда читателю нужно найти в тексте заинтересовавшее его (при просмотровом или ознакомительном чтении) место, и он хотел бы перечитать его еще раз.

Все эти виды чтения объединяются тем, что чтец читает не только про себя, но и для себя, для своей собственной надобности. А прочитанное оставляет в себе и для себя, о нем специально не рассказывая.

Реферативное чтение – это наиболее творчески оформленный вид, когда чтец читает для того, чтобы рассказать о прочитанном другим людям. Здесь нет и не может быть показателя скорости и процента понимания, поскольку перед чтецом стоит совершенно другая цель. А именно: выбрать из статьи, книги главное, суммировать основное (развитие сюжета, характеристику главных действующих лиц и т. п.) с тем, чтобы сообщить об этом слушателям в логичном изложении (в реферате по отдельному и специально подготовленному плану). А план, в свою очередь, многократно переделывается и совершенствуется.

Так чтец становится «зрелым чтецом» и постепенно превращается в оратора, а затем и в Оратора (с большой буквы).

Таким образом, школьное домашнее задание – «прочитать от сих до сих и пересказать своими словами» постепенно превращается в методические рекомендации «О правилах работы с литературой».

Эти рекомендации обычно пестрят указаниями типа: «нужно глубоко раскрыть», «следует четко проанализировать», «необходимо концептуально подойти», «обязателен тщательный и логичный ответ на вопрос о…» и т. п. Но творческий аспект в работе оратора, отход от буквального пересказа текста не является на следующий день после того, как автор начал свое восхождение в вершинам красноречия. Поэтому указания, помещенные выше, непонятны недостаточно подготовленному в риторике оратору. Предварительно он должен пройти несколько кругов самообразования, тогда, может быть, приобщится к правильным в целом указаниям методистов.

«Самостояние человека – залог величия его», – скажет поздний Пушкин. Но он вынес начало своего «самостояния» из своей семьи и из лицея.

Нам – труднее. Приходится все делать самим. Будем же надеяться, что один из начальных кругов самостояния желающие смогут пройти в рамках пособия по обучению риторике. Не обязательно этого, можно взять любое другое. Но нет сомнений, что риторика – один из предметов, который такое самостояние воспитывает. Риторика как учебный предмет отличается от многих других тем, что владение большинством из них связано со знанием, а риторика – с умением. Если, скажем, X не знает, когда умер император Петр Великий или погиб великий русский поэт А.С. Пушкин, то две даты (1725 г. и 1837 г.) помогут ему выйти из положения. Если же X не владеет приемами работы с литературой, то одного перечисления правил для него будет недостаточно. Овладение практикой риторики построено на умениях и на навыках, на приемах реферативного чтения, в частности.

Правила работы с литературой при подготовке плана выступления (и его содержания) в целом весьма просты. Им учат в школе. Нужно научиться выделять главное на фоне второстепенного. Это основа основ для молодого (любого) оратора. Далее, следует уметь делить текст на смысловые единицы, отвечающие главным его идеям. Если необходимо законспектировать статью, то лучше не переписывать ее, а сгруппировать материал вокруг основных вопросов. Это поможет оратору осмыслить для себя логику развития главной идеи (идей) текста. Одновременно следует приучить себя к тому, что нужно не жалеть времени на уточнение непонятных слов и терминов (иностранных в том числе) по словарю.

Важный пример. Молодой оратор готовит реферат о Цицероне. Обычно о нем знают только то, что он жил-был. Подробности жизненного пути этого великого государственного деятеля и оратора древнего мира не знает почти никто. Докладчик приходит на консультацию с вопросом: куда (по его плану) вставить цитату о гибели Цицерона, которая звучит так: «Подоспели солдаты. Даже они отвернулись, чтобы не видеть, как Геренний убивает Цицерона. Он отрубил голову и руки убитого, их доставили Антонию, и он велел выставить их на рострах. Цицерон был убит 7 декабря» (43 г. до н. э.)… После длительных размышлений решили оставить эту цитату для ответов на вопросы, а из основного материала изъять. Практика показала, что такое решение было верным.

Итак, навыки зрелого чтения могут позволить читать литературу не только для собственного удовольствия, но и для профессиональной надобности: «зрелый чтец» отличается от читателя тем, в частности, что умеет читать вслух профессионально, а про себя с различными целями, с разными скоростями, ориентируясь, в первую очередь, на ту информацию, которую он видит в тексте и которую собирается использовать в дальнейшем в своем творчестве. А творчество, в свою очередь, принято подразделять на три типа в зависимости от воображения:

– логическое воображение трансформирует прочитанное с помощью формально-логических преобразований. Но хорошо известно, что действительность не всегда развивается по законам формальной логики, а поэтому такой тип логического воображения может быть рассмотрен только как один из многих инструментов;

– критическое воображение ищет тот материал, который, по мнению чтеца (оратора), нуждается в изменении, замене, совершенствовании, детализации;

– творческое воображение позволяет отойти от предлагаемого материала (текста) и порождает принципиально новые идеи, представления, проекты, замыслы и т. п. Принято считать, что творческому воображению принадлежит решающая роль в развитии самой цивилизации.

В повседневной жизни все три типа воображения могут довольно тесно переплетаться и влиять друг на друга, способствуя тем самым творческой переработке материала (информации), изложенной в тексте. Очевидно, что чтец («зрелый чтец») должен думать о такой задаче, стоящей пред ним в процессе каждодневного и постоянного чтения книг, газет и т. п.

Итак, в этом параграфе были выяснены весьма важные особенности владения и овладения оратором некоторыми деталями подготовки к выступлению перед аудиторией.

1. Люди читают книги и газеты для того, чтобы получить нужную для них информацию. То новое, что содержится в конкретной информации, принято именовать ремой. Следовательно, тема есть то, что уже заранее известно, а рема – то, что открывается вновь.

Рема, в свою очередь, имеет в себе четыре уровня:

а) новые факты, ранее по этой теме неизвестные,

б) новые связи между старыми фактами, уже хорошо известными аудитории,

в) новые оценки, прогнозы и предложения, связанные с этой темой, попытки обосновать дальнейшее развитие проблемы,

г) элементы эстетического удовольствия от прослушанного выступления (прочитанного печатного материала).

Пункты а), б) и в) представляют собой содержание выступления (текста), пункт г) – его форму.

2. Читатель читает для собственной надобности, для своего удовольствия и, как правило, в свободное от работы время.

3. Чтец читает по служебной надобности, в рабочее время, часто выполняя заказ другого человека (своего начальника, постороннего заказчика и т. п.)

4. «Зрелый чтец» владеет различными видами чтения, свободно и по собственному желанию переходя от одного вида чтения к другому в зависимости от цели чтения, общей задачи, связанной со знакомством (изучением) данного печатного текста. Очевидно, что «зрелым чтецом» невозможно сделаться случайно, вдруг… На этом пути начинающего оратора ожидает долгий и целеустремленный труд, специальные и повторяющиеся упражнения, которые вполне подходят к русской народной мудрости, выраженной всего четырьмя словами: «Терпение и труд – все перетрут!»

§ 4

Лекиф. «Цветы» красноречия. Риторическое «древо»

Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества; а многие ли из наших писателей имеют счастье принадлежать к нему?

А.С. Пушкин

«Цветы» (в данном случае) – это все то, что украшает выступление оратора. Подробный учебный материал по этой теме находится в разделе деловых игр, которые распадаются на многие подразделы. Там речь пойдет об умениях, здесь – о знаниях.

Остроумие, вкус, умение пользоваться поговорками, пословицами, приемами ораторской речи – первый признак оратора, грамотного в теории риторики.

Остановимся на главном.

А.С. Пушкин прав, воспитание писателя (здесь – оратора) зависит от «лучшего общества». Поэтому счастливы те люди, которые могут сказать, что первые уроки языковой культуры они получили дома, что старшие в доме говорили на таком русском языке, который является языком Пушкина, Лермонтова, Толстою, Достоевского

Вспомним, что А.С. Пушкин закончил Царскосельский лицей, который был создан по подобию Ликея античных времен, а первый из Ликеев был основан еще Аристотелем за 300 с лишним лет до Рождества Христова. Один из пушкиноведов пишет: «Не надо забывать и положительных знаний и навыков, вынесенных Пушкиным из Лицея: он был несравненно грамотнее Лермонтова, я уже не говорю о Гоголе; он вышел из Лицея с порядочным запасом сведений по мифологии и истории, по русской литературе и выучился по-латыни: по крайней мере, на юге он читал Овидия в подлиннике, а поступая в Лицей, читал Вергилия во французском переводе» (Скатов Н. Русский гений. – М., 1987. С. 63).

В Лицее пушкинских времен давали широкое гуманитарное образование (семь часов занятий каждый день), при этом не забывали и математику с дифференциалами и интегралами, почти профессиональное обучение рисованию и музыке, фехтованию, верховой езде, танцам и пр. Все это позволило поэту написать об Онегине:

Надо думать, что сам поэт читал и одного и другого, поскольку в лицее античность впитывалась не только в «классах» и домашних заданиях, она входила в обиход, в повседневную систему мышления и существования. А глубоко артистичная натура поэта умела сочувствовать древнему миру и понимать его.

Читал охотно Апулея,

А Цицерона не читал.

Отсюда вывод. Если оратор за время своего выступления не использовал ни разу ни одного «цветка» для украшения собственного устного творчества, то впечатление от его выступления снижается. Поэтому полезно устраивать отдельные учебные деловые игры на знание пословиц, поговорок, анафор, градаций (нанизывании), гипербол (литот), на создание в канве выступления юмористических моментов, инверсий, т. е. всего того, что делает выступление нарядным, того, что для Цицерона заключалось в одном слове – «изящно».

А как, право же, бывает «изящно» вставить в свою речь русскую пословицу или поговорку к месту, да такую, которая не очень известна широкой аудитории. Говорят, что Владимир Иванович Даль (1801–1872), составитель своего популярнейшего словаря и друг А.С. Пушкина, любил в свое время повторять такие слова: «Времена шатки – береги шапки» (Прудоминский В. Жизнь и слово. – М., 1985. С. 165). Ну, как не вспомнить об этом в наши дни!

Даль В.И. был в молодости морским офицером, потом дипломированным врачом, писателем, лексикографом и этнографом, генералом статской службы, член-корреспондентом и почетным академиком Петербургской академии наук. Он писал под псевдонимом «Казак Луганский» и всю жизнь занимался тем, что находил и публиковал тот материал русского языка, который является его общенациональным украшением.

У В.И. Даля было особое отношение к иностранным словам. Он полагал, например, что нет нужды использовать иностранные слова там, где можно употребить русские. Вместо слов «моральный», «оригинальный», «натура», «артист», «грот», «пресс», «гирлянда», «пьедестал» (и множества других) можно сказать по-русски – нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнет, плетеница, подножье…

Убедительно органичен был этот русский человек, Владимир Иванович Даль! Каков был бы сегодня русский язык, если бы пожелания В.И. Даля о замене слов иностранных на русские (при наличии их полных эквивалентов) были проведены в жизнь. Тогда сегодня мы не знали бы таких слов: «климат», «адрес», «атмосфера», «гимнастика», «гимнаст», «автомат»… Мы говорили бы: погодье, насыл, колоземица, ловкосилие и ловкосил, самодвига… Современники обвиняли В.И. Даля в том, что сам «сочиняет слова для своего словаря». Он их не сочинял, а «подслушивал» где-нибудь в глубокой провинции: именно так говорил там народ, а он их только записывал и издавал, работая над словарем всю свою жизнь. Про слово «добро» В.И. Даль нашел 60 пословиц и поговорок, а про слово «глаз» – даже 110.

А как в целом можно объяснить, почему одно иностранное слово остается в русском языке, а другое – нет? Например, все говорят сейчас «рэкетир», а не – «вымогатель», но «качок», а не «культурист». Тайны языка, его загадки существуют и сейчас.

Одним из любимых занятий Л.Н. Толстого было чтение Далевых словарей и сборников (поначалу В.И. Даль издавал свой словарь отдельными выпусками). Для образа Платона Каратаева Толстой взял у Даля 70 пословиц, а в окончательный текст романа включил только девять…

В пособии А.С. Пушкин не раз указывается в качестве образца для подражания, А.Н. Островский писал о А.С. Пушкине так: «Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств.

Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе всех. Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного…»

«Цветы» красноречия, умение говорить изящно осваиваются и формируются последовательно и постепенно. Практическая сторона этого феномена рассматривается в разделе деловых игр, но мысль о важности того, что нужно формировать умение изъясняться красноречиво, проходит через все пособие. Ритору следует обращать внимание на то, чтобы ученики ставили себе такую цель при любом учебном выступлении.

Начинающий оратор, в свою очередь, фиксирует свое внимание не только на содержании речи, но и на ее оформлении, на том, что Цицерон и Пушкин называют «изящно».

Другими словами: оратору можно и нужно думать о качестве и о количестве тех риторических украшений, которые он собирается нанизать на свое выступление, как на новогоднюю елку, собираясь украсить ее игрушками перед наступлением праздника.

Очевидно, что такое дерево (древо) может быть украшено с умом и со вкусом или, напротив, без того и без другого.

Итак, поговорим о «риторическом «древе».

Античные люди (умели и любили) мыслить образно. И Древние риторы и ораторы нередко сравнивали ораторское выступление с деревом, превращая его в легендарное древо, в котором есть корни, ствол, ветви (большие и маленькие), листья, цветы.

Все эти древесные части они соотносили с частями ораторского выступления, полагая, что каждая часть взаимосвязана со всеми другими (выступления оратора, беседы двух мыслителей и пр.).

Так, они связывали причину, заставившую оратора подняться на трибуну, с теми ораторскими украшениями, которые он посчитает нужным использовать во время выступления. Это его последнее творческое решение должно быть связано с учетом тех особенностей, которыми обладает аудитория, которая, как предполагает оратор, будет его слушать. Все эти проблемы, в свою очередь, самым тесным образом соотносятся с конкретной темой, которую оратор предполагает обсудить со слушателями.

Наконец, все то, что сказано выше, не может не зависеть от места и времени проведения ораторского выступления. Очевидно, что зависимость от темы, от аудитории, от места и времени, наконец, от состояния собственного самочувствия, настроения и от многих других компонентов, которые не всегда поддаются предварительному учету и анализу, должна привести и приводит на практике оратора к тому, что он вынужден перестраиваться по ходу своего выступления, менять план речи, использовать те ораторские приемы и теоретические положения, которые захочет и сможет предъявить данной аудитории по конкретной теме, выступая в нужном месте и в заранее оговоренное время.

Таким образом, с древних времен риторика рассматривала такие закономерности в качестве предварительной творческой и профессиональной подготовки оратора, что позволяло оратору избежать многих досадных ошибок в тот момент, когда этот оратор вынужден был говорить перед аудиторией, глядя в глаза своим слушателям. Заметим, что среди них могли быть как те, кто был заинтересован в выступлении этого оратора, так и те, кто к его выступлению был равнодушен.

Рис. 3. Риторическое «древо»

1. Корень древа, который скрыт от глаз аудитории. Под ним понимается причина, приведшая оратора на трибуну:

а) стремление прославиться, стать известным; б) надежда получить оплату, гонорар за выступление; в) предположение, что выступление будет для аудитории полезным, будет способствовать расширению ее кругозора, становлению профессиональных умений и навыков.

2. Ствол, который представляет собой тему выступления, основную проблему ораторской речи.

3. Основные несущие ветви, под которыми подразумеваются основные вопросы в плане лекции; в классической риторике чаще всего этих ветвей бывает три.

4.,Более мелкие веточки, это подвопросы, на которые делится каждый основной вопрос темы.

5. Крона древа, представленная листьями, т. е. словами, в которые оратор одевает свое устное высказывание. Опытный оратор использует за время выступления несколько тысяч таких листьев-слов.

6. Цветы, т. е. те украшения, Которые могут сделать речь изящной, выразительной. Цицерон называл такое украшение «лекифом». А лекиф – это античный флакон тонкой работы, в котором в те времена женщины хранили духи (розовое масло и пр.).

В теории риторики принято деление «цветов» на тропы и фигуры.

Троп (от греч. тропос) – слово или фраза в переносном значении, образное выражение, сдвиг в семантике слова от прямого к переносному значению. Например, метафора, метонимия, синегдоха, гипербола, литота, эпитет, оксиморон (оксюморон) аллегория и др.

Фигура (в переводе с лат. – «образ», «вид») – необычные по синтаксису обороты речи, применяемые для усиления выразительности выступления, воздействия на чувства слушателей. Например, анафора, эпифора, эллипс(ис), антитеза, инверсия, хиазм, гипербатон, анаколуф, симплока, парцелляция, асиндетон, полисиндетон, силлепсис, катахреза, энтимем(а) и др.

Умелое украшение ораторской речи позволяет сделать выступление не только полезным, познавательным, но и насыщенным элементами эстетики, превратить доклад в удовольствие, испытанное слушателями даже в том случае, если тема речи была вполне серьезна, и оратор говорил о сложных теоретических проблемах науки, искусства, религии.

Блестящее владение ораторскими лекифами можно найти в устных рассказах Андроникова, по творчеству которого Российское телевидение сделало более 25 передач (например, «Первый раз на эстраде», «Меня приглашают на телевидение» и др.).

Полные характеристики вариантов тропов и фигур нужно смотреть в соответствующих словарях.

С целью пополнения своего ораторского словаря, повышения мастерства полезно прослушивать риторические образцы, годные для подражания, выписывать примеры оригинальных ораторских приемов (слов, оборотов, тропов, фигур и пр.), стараться их запомнить и в дальнейшем использовать в собственных выступлениях.

Следует, наконец, подчеркнуть, что ораторский лекиф не ограничивается теми «цветами», которые заключены в тропах и в фигурах. Есть еще немало других возможностей для украшения любого ораторского выступления. Например: использование цитат, пословиц и поговорок, русских и иностранных, элементов юмора и остроумия, различных обращений; риторических вопросов, вновь появившихся и устаревших слов, выражений, стилизации под речь персонажа, многих вариантов интонаций и модуляций голоса и пр.

Все варианты «цветов» на риторическом «древе» могут быть перечислены только в более обширном описании.

Мы утратили культуру пользования словарями – не только произношения и ударений, не только толковыми, этимологическими и иностранных слов, но и энциклопедическими.

Так, у И.С. Тургенева есть непонятное для многих стихотворение в прозе «Русский язык». Там сказано; «нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Что это означает? Кем дан? Почему дан? И почему именно язык свидетельствует о величии народа? А дело в том, что словарный запас языка, языковая проблематика отражают все культурное наследие народа. Слова имеют не только узкие словарные значения, но и концепты, комплексы значений. Подобно тому, как у святого есть нимб, так и у слова, кроме значения, есть еще и аура различных символов и эмоциональных окружений.

В языке сосредоточен и растворен весь исторический опыт народа. И мы вправе этим гордиться, вправе считать, что если обладаем таким богатством, то оно не зря нам дано. Оно определяет будущее народа, будущее России. Если сохранится язык, то сохранится русская культура.

Но сегодня наше богатство тает на глазах. Происходит страшное обеднение русского языка. Смотрю телевизор и ловлю себя на том, что с трудом понимаю небрежную, невнятную скороговорку юной ведущей молодежной программы. Не в ладах с русским языком и многие комментаторы спортивных состязаний. А как корява, неправильна, лексически бедна речь многих наших политиков! Старые слова теперь заменяются одним вульгарным выражением вроде «тусовки» или «крутой».

Когда-то считалось признаком воспитанности говорить медленно, внятно, без лишних слов, точно выражая свою мысль. Внятность речи формировалась в школе. А сейчас в школах не обращают внимания на дефекты речи, не исправляют их с помощью логопедов. Забыта манера говорить медленно, внятно и точно.

§ 5

Наука. Искусство

Как бы хорошо человек ни говорил, помни: когда он говорит слишком долго, то в конце концов скажет глупость.

А. Дюма-отец

Этот раздел завершает часть книги, которая называется «Теория».

Действительно, такой предмет, как основы ораторского мастерства, одновременно являет собой и науку и искусство.

Наука – это такая сфера человеческой деятельности, которая определяется и контролируется системой объективных знаний, формулируемых в виде законов, правил и т. п., обязательных к исполнению. Науки делятся, хотя и весьма условно, на естественные, общественные и технические. Очевидно, что в курсе основ ораторского мастерства (риторики) есть такие правила, которые непосредственно связаны с законами формальной логики, и несоблюдение их приводит оратора к ложным суждениям и умозаключениям. Нарушение логичной стройности в ораторском выступлении, сознательный или бессознательный отказ от соблюдения общепринятых норм при получении новых знаний следует расценивать как факт ненаучности теоретических и иных посылок в речи оратора (делового партнера).

Итак, основы ораторского мастерства есть наука, поскольку в этом курсе есть немало правил, законов, которые следует соблюдать любому оратору вне зависимости от темы его выступления, от плана его речи и от той аудитории, перед которой он собирается выступить.

Искусство – художественное творчество в целом как высокая степень умения, мастерства в любой сфере человеческой деятельности. В искусстве функционируют многие формы общественного сознания, специфический род духовно-практического освоения действительности, как органического единства сознания, познания, оценки и человеческого общения. Очевидно, что в курсе ораторского мастерства (риторики) не менее важны те аспекты «русского» красноречия, для которых трудно сформулировать законы и правила, но которые тем не менее в полной мере создают Оратор и Мастера (с большой буквы).