Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- Следующая »

- Последняя >>

– Евгений Сергеевич, поверьте, что не в ракете сейчас дело. Ракета полетит, куда ей деться? Надо проверять не ракету, а всякие мелочи, которые могут подвести...

И он проверял. Готова ли кинокамера для фотосъемки? Работают ли самописцы движения рулей? Не отсырела ли шашка дымового трассера, который поможет точно определить траекторию? Механики по его указке мазали мыльной пеной штуцера воздушных баллонов, следили, не надуется ли где перламутровый мыльный пузырь – сигнал того, что магистраль «травит». Ракета лежала на тележке в легком облачке кислородных паров. Было тепло, и жидкий кислород надо было доливать в крылья ракеты, где размещались баки окислителя – на 216 стоял уже более мощный двигатель 02, потомок того, который делал еще Цандер.

Наконец, все было готово. Подрывная машинка запалила пороховые ракеты тележки, которая понеслась вперед с оглушительным визгливым треском, оранжевое пламя ударило из хвоста ракеты, и вот она уже сорвалась с тележки и полетела – летит! – все круче забирая вверх. Сначала Щетинков беззвучно завыл от восторга, но тут же вой этот сменился таким же беззвучным воплем досады: уж чересчур круто пошла она вверх. Ракета сделала эффектную «мертвую петлю» и с громким взрывом врезалась в землю. Стало очень тихо.

– Вот вам и ГПС – грустно сказал Королев. И тут же добавил бодро, – но летает! Значит, надо учить ее летать!

– Пока мы ее выучим, она нам голову оторвет, – хмуро насупился «Щетинков. – Откуда это непонятное влечение к „мертвым петлям“?

– Откуда? – переспросил Королев. – Все оттуда же: нет надежной системы управления.

Из четырех ракет 216 только две взлетели с тележки, – тогда это уже считалось удачей.

Королев был очень увлечен этими пусками и вообще жидкостными ракетами, поэтому все удивились, что с не меньшим рвением он взялся и за ракеты, пороховые, на некоторых после полетов в Ленинграде с ускорителями Дудакова он вроде бы поставил крест. А вернулся он к ней не случайно. Что там ни говори, но деньгами его попрекали справедливо: такая ракета, как 216, стоила многие тысячи рублей. Пороховые ракеты по устройству были значительно проще, поэтому втискивать их в план производства было легче. И стоили они много дешевле жидкостных, а «уложиться в смету» Королеву все время удавалось с большим трудом: на все работы он получал 190 тысяч рублей в год. Сергей Павлович вызвал к себе за фанерную перегородку Дрязгова и сказал очень строго:

– Михал Палыч, я разрешаю вам заказать восемь ракет. Ну, девять. А все остальное – из вторичного сырья. Да, да, не удивляйтесь. После вчерашнего пуска камера сгорания должна быть цела, ракета ткнулась носом. Где камера?

– Так ведь темно уже было, Сергей Павлович. Как ее в лесу найдешь ночью...

– Чтобы завтра камера была, – он не повышал голоса, но какая-то особая модуляция превращала простую, ровно произнесенную фразу в приказ.

Дрязгов был рад, так как думал, что больше шести ракет Королев ему заказать не позволит. Дрязгов вообще был оптимистом и считал, что ему всегда везет, а выгородка за фанерой вообще для него счастливое место. Первый раз Миша попал туда студентом пятого курса МГУ. Здесь, за фанерой, Королев прочел ему вдохновенную лекцию о великом будущем крылатых ракет.

– Вы только представьте себе, – говорил Королев, – если пустить обычную ракету под углом в 45 градусов к горизонту, то она пролетит четыре с половиной километра, а с крыльями – почти восемнадцать километров, в четыре раза дальше!

Глаза Миши горели от восторга. Он начал работать с невиданным энтузиазмом. Для разгона сделал несколько маленьких – по пять-десять килограммов – крылатых снарядиков, громко именовавшихся «объектом 48», и запускал их на Софринском полигоне. Летали эти «объекты» из рук вон плохо, срезали своими фанерными крыльями верхушки окрестных елок, зарывались в землю, короче – изощрялись во всевозможных пиротехнических эффектах. Но постепенно на старой аэродинамической трубе механико-математического факультета МГУ, которая помнила еще Жуковского, Миша научился проводить регулировку своих ракет, и дело пошло. Миша ходил гордый, но однажды одна из его красных «бабочек», как называли их на полигоне, лихо вылетев из стартового станка и набрав высоту, легла вдруг на спину и помчалась назад, точно целя в штаб полигона. Рядом со штабом строилось новое здание, в фундамент которого она и угодила, до смерти перепугав плотников. Начальник полигона сказал Королеву, что, если «бабочки» и дальше так будут летать, Мишу с полигона он выгонит. Дрязгов очень старался и медленно продвигался к совершенству. Сначала ракеты начали летать нормально только при работающем двигателе. Как только порох выгорал, они начинали кувыркаться. Королев привез на полигон Ветчинкина и Бухгольца. Глядя на ракету, несущуюся над лесом, словно брошенное полено, Николай Николаевич Бухгольц покрутил головой и заметил философски:

– М-да, молодые люди... Что можно сказать? Все в мире стремится к коловращению...

Однако подсказал, что надо делать.

Опыты с маленькими модельками помогали нащупать оптимальный вариант для будущей большой. В конце концов остановились на двух ракетах – прямых потомках красных «бабочек»: 217-1 была похожа на самолет и весила более сотни килограммов. Поднявшись на трехкилометровую высоту, она должна была летать на 36 километров. Другая ракета, поменьше, имела расчетную дальность 19 километров. Во время испытаний пороховой заряд уменьшали, чтобы ракета не залетела невесть куда.

Обе ракеты пускали в один день – 6 октября 1936 года. Погода отвратительная – дождь и ветер, кожаное пальто Королева намокло и стало ужасно тяжелым. Дрязгов дрожал от холода и от волнения. Он сидел в метрах тридцати от пускового станка у подрывной машинки, мелко клацая зубами. Механиков отослали подальше в укрытие.

– Н-ну, что, Сергей Павлович, разрешите пускать? – выдавил из себя Миша с ознобом.

– Давайте...

Дрязгов непослушной рукой закрутил ручку индуктора и ткнул пальцем пусковую кнопку.

Ракета глухо завизжала, вытащила из нутра огненный хвост и медленно заскользила по десятиметровым направляющим. Она устойчиво летела довольно долго и отлетела, наверное, на целый километр, потом вдруг кувырнулась и вошла в пике.

В тот же день четырехкрылка взорвалась на старте, разворотив станок.

Еще до того, как Дрязгов установил на своих ракетах приборы для опытов по управлению, стало ясно, что его ракеты могут иметь не только лабораторное применение. Ими заинтересовались специалисты Центральной лаборатории проводной связи (ЦЛПС), которая подписала с РНИИ специальный договор. В конце 1936 года по два экземпляра каждого варианта ракеты 217 передали в ЦЛПС, но там пошла лавина повальных арестов и прибористам было уже не до ракет. Таким образом работы Дрязгова заглохли при первых обнадеживающих результатах. А ведь перспективы были интересные. 217-я должна была превратиться в зенитную ракету, наводящуюся на цель по лучу прожектора. Другая модификация – пороховая ракета-201 – стать воздушной торпедой, как теперь говорят: ракетой класса «воздух-земля». Но ничего до конца доведено не было, как сказано в официальном отчете: «в силу причин, к торпедам не относящимся».

23

И он проверял. Готова ли кинокамера для фотосъемки? Работают ли самописцы движения рулей? Не отсырела ли шашка дымового трассера, который поможет точно определить траекторию? Механики по его указке мазали мыльной пеной штуцера воздушных баллонов, следили, не надуется ли где перламутровый мыльный пузырь – сигнал того, что магистраль «травит». Ракета лежала на тележке в легком облачке кислородных паров. Было тепло, и жидкий кислород надо было доливать в крылья ракеты, где размещались баки окислителя – на 216 стоял уже более мощный двигатель 02, потомок того, который делал еще Цандер.

Наконец, все было готово. Подрывная машинка запалила пороховые ракеты тележки, которая понеслась вперед с оглушительным визгливым треском, оранжевое пламя ударило из хвоста ракеты, и вот она уже сорвалась с тележки и полетела – летит! – все круче забирая вверх. Сначала Щетинков беззвучно завыл от восторга, но тут же вой этот сменился таким же беззвучным воплем досады: уж чересчур круто пошла она вверх. Ракета сделала эффектную «мертвую петлю» и с громким взрывом врезалась в землю. Стало очень тихо.

– Вот вам и ГПС – грустно сказал Королев. И тут же добавил бодро, – но летает! Значит, надо учить ее летать!

– Пока мы ее выучим, она нам голову оторвет, – хмуро насупился «Щетинков. – Откуда это непонятное влечение к „мертвым петлям“?

– Откуда? – переспросил Королев. – Все оттуда же: нет надежной системы управления.

Из четырех ракет 216 только две взлетели с тележки, – тогда это уже считалось удачей.

Королев был очень увлечен этими пусками и вообще жидкостными ракетами, поэтому все удивились, что с не меньшим рвением он взялся и за ракеты, пороховые, на некоторых после полетов в Ленинграде с ускорителями Дудакова он вроде бы поставил крест. А вернулся он к ней не случайно. Что там ни говори, но деньгами его попрекали справедливо: такая ракета, как 216, стоила многие тысячи рублей. Пороховые ракеты по устройству были значительно проще, поэтому втискивать их в план производства было легче. И стоили они много дешевле жидкостных, а «уложиться в смету» Королеву все время удавалось с большим трудом: на все работы он получал 190 тысяч рублей в год. Сергей Павлович вызвал к себе за фанерную перегородку Дрязгова и сказал очень строго:

– Михал Палыч, я разрешаю вам заказать восемь ракет. Ну, девять. А все остальное – из вторичного сырья. Да, да, не удивляйтесь. После вчерашнего пуска камера сгорания должна быть цела, ракета ткнулась носом. Где камера?

– Так ведь темно уже было, Сергей Павлович. Как ее в лесу найдешь ночью...

– Чтобы завтра камера была, – он не повышал голоса, но какая-то особая модуляция превращала простую, ровно произнесенную фразу в приказ.

Дрязгов был рад, так как думал, что больше шести ракет Королев ему заказать не позволит. Дрязгов вообще был оптимистом и считал, что ему всегда везет, а выгородка за фанерой вообще для него счастливое место. Первый раз Миша попал туда студентом пятого курса МГУ. Здесь, за фанерой, Королев прочел ему вдохновенную лекцию о великом будущем крылатых ракет.

– Вы только представьте себе, – говорил Королев, – если пустить обычную ракету под углом в 45 градусов к горизонту, то она пролетит четыре с половиной километра, а с крыльями – почти восемнадцать километров, в четыре раза дальше!

Глаза Миши горели от восторга. Он начал работать с невиданным энтузиазмом. Для разгона сделал несколько маленьких – по пять-десять килограммов – крылатых снарядиков, громко именовавшихся «объектом 48», и запускал их на Софринском полигоне. Летали эти «объекты» из рук вон плохо, срезали своими фанерными крыльями верхушки окрестных елок, зарывались в землю, короче – изощрялись во всевозможных пиротехнических эффектах. Но постепенно на старой аэродинамической трубе механико-математического факультета МГУ, которая помнила еще Жуковского, Миша научился проводить регулировку своих ракет, и дело пошло. Миша ходил гордый, но однажды одна из его красных «бабочек», как называли их на полигоне, лихо вылетев из стартового станка и набрав высоту, легла вдруг на спину и помчалась назад, точно целя в штаб полигона. Рядом со штабом строилось новое здание, в фундамент которого она и угодила, до смерти перепугав плотников. Начальник полигона сказал Королеву, что, если «бабочки» и дальше так будут летать, Мишу с полигона он выгонит. Дрязгов очень старался и медленно продвигался к совершенству. Сначала ракеты начали летать нормально только при работающем двигателе. Как только порох выгорал, они начинали кувыркаться. Королев привез на полигон Ветчинкина и Бухгольца. Глядя на ракету, несущуюся над лесом, словно брошенное полено, Николай Николаевич Бухгольц покрутил головой и заметил философски:

– М-да, молодые люди... Что можно сказать? Все в мире стремится к коловращению...

Однако подсказал, что надо делать.

Опыты с маленькими модельками помогали нащупать оптимальный вариант для будущей большой. В конце концов остановились на двух ракетах – прямых потомках красных «бабочек»: 217-1 была похожа на самолет и весила более сотни килограммов. Поднявшись на трехкилометровую высоту, она должна была летать на 36 километров. Другая ракета, поменьше, имела расчетную дальность 19 километров. Во время испытаний пороховой заряд уменьшали, чтобы ракета не залетела невесть куда.

Обе ракеты пускали в один день – 6 октября 1936 года. Погода отвратительная – дождь и ветер, кожаное пальто Королева намокло и стало ужасно тяжелым. Дрязгов дрожал от холода и от волнения. Он сидел в метрах тридцати от пускового станка у подрывной машинки, мелко клацая зубами. Механиков отослали подальше в укрытие.

– Н-ну, что, Сергей Павлович, разрешите пускать? – выдавил из себя Миша с ознобом.

– Давайте...

Дрязгов непослушной рукой закрутил ручку индуктора и ткнул пальцем пусковую кнопку.

Ракета глухо завизжала, вытащила из нутра огненный хвост и медленно заскользила по десятиметровым направляющим. Она устойчиво летела довольно долго и отлетела, наверное, на целый километр, потом вдруг кувырнулась и вошла в пике.

В тот же день четырехкрылка взорвалась на старте, разворотив станок.

Еще до того, как Дрязгов установил на своих ракетах приборы для опытов по управлению, стало ясно, что его ракеты могут иметь не только лабораторное применение. Ими заинтересовались специалисты Центральной лаборатории проводной связи (ЦЛПС), которая подписала с РНИИ специальный договор. В конце 1936 года по два экземпляра каждого варианта ракеты 217 передали в ЦЛПС, но там пошла лавина повальных арестов и прибористам было уже не до ракет. Таким образом работы Дрязгова заглохли при первых обнадеживающих результатах. А ведь перспективы были интересные. 217-я должна была превратиться в зенитную ракету, наводящуюся на цель по лучу прожектора. Другая модификация – пороховая ракета-201 – стать воздушной торпедой, как теперь говорят: ракетой класса «воздух-земля». Но ничего до конца доведено не было, как сказано в официальном отчете: «в силу причин, к торпедам не относящимся».

Испытания крылатой ракеты 212 конструкции С.П. Королева

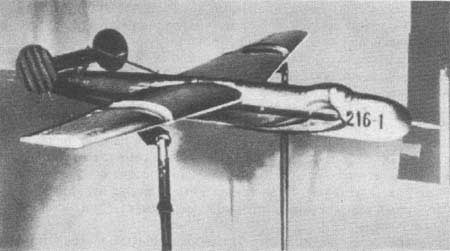

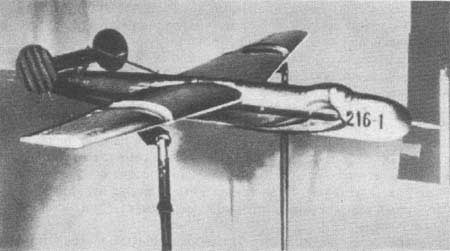

Крылатая ракета 216 С.П. Королева. 1933-1936 гг.

23

...Видит дальше других и хочет сильнее других.

Георгий Плеханов

Еще не отстреляли все 217-е и 216-е, у Дрязгова и Щетинкова была еще масса идей, и весь отдел настроен был опыты эти продолжать и совершенствовать, а Королев предложил начать работать над новой крылатой ракетой, принципиально новой, потому что она будет сжигать горючее не в жидком кислороде, на котором работали до сих пор все его жидкостные ракеты, а в азотной кислоте.

Казалось бы, это чисто техническое решение не должно было вызвать особого оживления в стенах РНИИ. Ну, такую делают ракету, ну – этакую, подобные вещи касаются узкого круга непосредственных исполнителей. Однако здесь, кроме вопросов технических, были замешаны и страсти человеческие:

– Королев изменил кислороду!

– Новый союз: Королев-Глушко!

– Москвич консолидируется с ленинградцем!

– Бывший начальник ГИРД оставляет свои разработки, чтобы воспользоваться достижениями ГДЛ!

А страсти разыгрались потому, что под крышей РНИИ жили две, если не враждовавшие, то безусловно соперничавшие школы ракетчиков-двигателистов. Впрочем, «школы» – это, наверное, слишком громко сказано. Школами им еще предстояло стать. А пока это были две группы инженеров, только начинавших постигать тайны такого простого по внешнему виду и такого непростого по процессам, в нем происходящим, ракетного двигателя.

Главой первой группы был ленинградец Валентин Петрович Глушко, который уже мог похвастаться некоторыми, пусть пока скромными победами. Во второй – московской группе – назвать лидера было сложнее. Лидеров было трое: Михаил Клавдиевич Тихонравов – он в этой группе лучше всех думал, Леонид Степанович Душкин – он лучше всех конструировал, и Андрей Григорьевич Костиков – он лучше всех говорил. Суть разногласий сводилась к тому, что Глушко работал с азотной кислотой и ее производными, а Тихонравов, Душкин и Костиков – с жидким кислородом. И каждая группа, разумеется, считала, что истиной владеет именно она, а оппоненты ведут ракетную технику в тупик. Поклонники жидкого кислорода говорили:

– Кислород практически вездесущ, его можно добывать в буквальном смысле из воздуха, технология его получения известна и налажена. Только сумасшедший может заниматься худшим окислителем, зная, что есть лучший.

Поклонникам кислорода возражали:

– Если считать, что производство жидкого кислорода, как вы утверждаете, налажено (что не соответствует действительности), то производство азотной кислоты вообще измеряется сотнями тонн. Но дело даже не в этом. О каком военном применении жидкого кислорода может идти речь, если он кипит уже при температуре минус 183 градуса! На мирном испытательном полигоне в изолированных дьюарах он до дна выкипает за несколько часов, вы не всегда опыт успеваете сделать. Как же вы будете пользоваться им на фронте?! Не говоря уже о том, что он готов взорваться от капли масла. Азотные соединения тоже агрессивные жидкости, но их можно хранить сколько угодно, перевозить куда хочешь. Поэтому за «азоткой» – будущее нашей армии.

– Ну, насколько удобно ее возить, вам, Валентин Петрович, конечно, лучше известно, – иронизировали оппоненты, намекая на историю, которая приключилась с Глушко на Московском вокзале в Ленинграде. Да, собственно, какая это история? Нелепая, досадная случайность. Кто бы мог тогда подумать, что она будет иметь какие-то последствия...

Глушко хотел провести в Москве опыты со своим двигателем ОРМ-50, узнал, что добыть кислоту в столице – дело хлопотное и решил привезти бутыль кислоты из Ленинграда. Был сильный мороз. Бутыль, нагревшись в вагоне, лопнула. По счастью, поезд еще не тронулся. Поднялся переполох: кислота воняла, дымила, прожигала все, что могла прожечь. Поезд задержали, Валентина Петровича тут же арестовали и свезли на Литейный в ГПУ. Там он рассказал, кто он такой, зачем вез бутыль, и сообщил, что имеет сопроводительное письмо уполномоченного начальника вооружения по Ленинграду товарища Ильина. Ильина на Литейном знали: когда Тухачевский командовал Ленинградским округом, Николай Яковлевич был у него адъютантом.

– Имеем ли мы право вскрыть письмо? – спросили насторожившиеся чекисты.

– А это уж вам решать, – загадочно ответил Глушко, после чего чекисты насторожились еще больше.

Потом они куда-то звонили, наводили справки, советовались со своим начальством и, поняв в конце концов, что вся эта история – ерунда, ничего такого, что сулило бы им поощрение за рвение в этом деле, не просматривается, Глушко отпустили.

Да, тогда это было событие трагикомическое, но в марте 1938 года на первом же допросе во внутренней тюрьме Лубянки припомнили Валентину Петровичу плетеную бутыль с кислотой – «орудие вредительского акта» и письмо Ильина – «подлого наймита иностранных разведок...»

Королев слушал споры об окислителях внимательно и непредвзято. Он давно понял, что и те и другие – правы, что оба варианта и, очевидно, множество других вариантов имеют право на существование, и весь вопрос только в том, какой вариант выбрать в каждом конкретном случае. Все его работы устремлены были к стратоплану. Поэтому кислород его не смущал: истребитель-перехватчик будет заправляться не в окопе, а на оборудованном аэродроме. Дежурные машины можно держать на подпитке. Он начал с кислорода: на кислороде взлетела первая ракета Тихонравова и вторая ракета Цандера, и все эти коварные и непослушные 06 и 216 Щетинкова тоже летали на кислороде. Но летали плохо. Плохо! А двигатели Глушко работали лучше. Лучше! Вот вам и весь спор! От кислорода он отказываться не будет. Надо поддерживать Тихонравова, Стеняева, Душкина, – всех, кто работает с кислородом. Пусть доказывают свою правоту. Но если завтра сделают такой двигатель, который будет хорошо работать на козьем молоке, возьму его!

Костиков публично обвинял Королева в «беспринципности». Да при чем тут принципы и измены? Глушко в своей книжке, которую он написал с Лангемаком43, прямо говорит: «Жидкому кислороду как окислителю для ракетных двигателей уделяли до сих пор больше внимания, чем он того заслуживает». Это – позиция. Королев же в своей книжке44 никакому окислителю предпочтения не отдает, отмечает только, что работа «с жидким кислородом или другими подобными по свойствам окислителями сопряжена с целым рядом серьезных затруднений и требует большой осторожности». Брать все лучшее, наиболее надежное в данный момент – это тоже позиция. Через очень много лет один из близких сотрудников Королева Константин Петрович Феоктистов напишет о нем: «Если ситуация, технические и производственные возможности менялись, появлялись новые технические решения, он смело пересматривал ранее принятые планы, ранее принятые решения».

Наступает первый, самый ранний период сближения двух будущих знаменитых ракетчиков, двух будущих академиков: Сергея Павловича Королева и Валентина Петровича Глушко. Теперь они часто встречаются и подолгу беседуют. Их можно нередко увидеть выхаживающих вдвоем по коридору или во дворе перед испытательными стендами.

– Вон две тыщи сто идут, – смеясь, говорили механики.

Дело в том, что с недавних пор Королеву и Глушко НКТП положил персональные оклады, в сумме равнявшиеся 2100 рублям. Естественно, весь институт обсуждал это событие, поскольку обычная зарплата инженера не превышала 700-800 рублей, а молодым случалось и 500 платили.

И пусть шутят сколько угодно, Королев на такие вещи внимания не обращал. Пусть Костиков сколько угодно кричит, что он, Королев, ренегат, – новая ракета должна быть действительно новой. Надо искать нечто принципиально отличное, иначе погрязнешь в бесконечных доводках, совершенствовании многочисленных. вариантов и застрянешь, утонешь в них, как в болоте. Надо сделать новую ракету и добиться в ней самого важного для будущего ракетоплана: послушания. На ней надо отработать уже почти в натурных условиях все режимы управления будущим ракетопланом. Поэтому ведущим конструктором по этой ракете надо назначить Раушенбаха, главного «теоретика» их отдела. Раушенбах должен разобраться...

На страницах этой книги Борис Викторович Раушенбах – один из ближайших соратников Сергея Павловича Королева – будет появляться, исчезать, снова появляться, постоянно трансформируясь, превращаясь из планериста в ракетчика, из контрольного мастера кирпичного завода в руководителя одного из важнейших подразделений головного конструкторского бюро по ракетно-космической технике, из настоящего изгоя, человека отторгнутого обществом, в ученого с мировым именем, академика, лауреата Ленинской премии.

Как и всякий большой человеческий характер, Королев ни на кого не похож. Похож только на самого себя. Но если из всех его соратников и единомышленников попытаться отыскать человека, который был менее всего похож на Королева, то это, наверное, Раушенбах. Причем при чисто формальном сравнении вроде бы очень много общего, похожего. Раушенбах моложе Королева на восемь лет, но в общем это люди одного поколения. Оба воспитывались в семьях сравнительно обеспеченных, жили в крупных городах: обрусевшую немецкую семью мастера-кожевенника кормила фабрика «Товарищества Санкт-Петербургского производства обуви», в наши дни превратившаяся в гигантское объединение «Скороход». Сына кожевенника, как и юного Королева, заворожила в отрочестве авиация. Борис упросил отца выписать ему журнал «Самолет», хотя почти ничего не понимал в нем, но с упоением рассматривал картинки. А в самой авиационной технике оба увлекаются одними и теми же конструкциями: уже на втором курсе Института гражданского воздушного флота Борис заинтересовался бесхвостками Черановского, но заинтересовался совсем не так, как Королев, ни о каком ракетном двигателе на бесхвостке он не помышлял, просто не мог понять, почему она не переворачивается в воздухе. Вместе со своим сокурсником Игорем Костенко он и сам пробовал строить бесхвостки, а первая научная работа будущего академика, написанная в год организации РНИИ, называлась «Продольная устойчивость бесхвостных самолетов». Там он писал: «Для создания полноценного самолета – „летающего крыла“ – необходимо разрешить ряд сложных проблем, в частности проблему устойчивости и управляемости». Тогда же к такому же выводу приходит и Королев, испытывая ракетные модели «летающих крыльев».

На графиках их молодых увлечений была еще одна общая точка: планеризм. В июне 1935 года журнал «Самолет» писал о своем недавнем подписчике: «Ленинградский конструктор-комсомолец т. Раушенбах сконструировал новый планер „Чайка“ для рекордных полетов на дальние расстояния». Как раз в это время Королев сделал свой «СК-9». Они вместе были в Коктебеле на XI планерном слете, но не разглядели друг друга. Планер Королева Раушенбаху не понравился, да и сам молодой конструктор, вечно насупленный, мрачноватый какой-то, не вызывал у Бориса ни малейшей симпатии. И потому еще не вызывал, очевидно, что были они очень разными, что вся эта их чисто внешняя похожесть – формальна. Бурный, деятельный, раскрепощенный, увлекающийся, постоянно готовый к драке Королев категорически не похож на тихого созерцателя и аналитика Раушенбаха, предельно сдержанного, сохранившего строгий, если не аскетический уклад жизни его немецкой семьи – немногословность, упорное, неторопливое, пчелиное трудолюбие.

В Коктебеле Раушенбах познакомился с Федором Генриховичем Глассом – одним из «теоретиков» ЦАГИ, уже довольно известным ученым, который был консультантом РНИИ по аэродинамике. Гласс пригласил Бориса работать в ЦАГИ, но когда тот приехал, оказалось, что вакансий в ЦАГИ нет. Гласс чувствовал себя виноватым и уговаривал теперь Раушенбаха поступать на работу в РНИИ, где ему будет в тысячу раз интереснее, чем в ЦАГИ, а он, можно считать, обо всем уже договорился. Борис Викторович и не думал расстраиваться, напротив, РНИИ действительно очень его интересовал. Ведь после окончания института в Ленинграде он хотел заняться ракетной техникой в ГДЛ, ходил на собрания в ЛенГИРД. Так через два года после коктебельского слета они вновь встретились с Королевым.

Раушенбах сидел в фанерной выгородке в отделе Королева, и тот пытливо расспрашивал его вроде бы обо всем, преследуя единственную цель: убедиться, что это как раз тот парень, которого он искал, что он действительно увлечен проблемами устойчивости и управления. Теперь, когда Пивоваров выделился в самостоятельное подразделение, Королеву позарез был нужен «теоретик». Потом он долго и довольно нудно уговаривал Раушенбаха не увлекаться полетами на Луну и межпланетными путешествиями, а заниматься доступной реальной техникой, из чего Раушенбах сделал вывод, что сам Королев не меньше его увлечен космическими фантазиями, но тщательно это скрывает.

Жизнь Раушенбаха в РНИИ текла тихо и мирно, пока Королев не надумал поручить ему все руководство ракетой 212, а точнее до того дня, когда Сергей Павлович откомандировал его в ЦАГИ с заданием продуть в аэродинамической трубе модель ракеты и снять на кинопленку вихри воздушного потока. Раушенбах в ЦАГИ «зашился»: то есть кинокамера, но занята труба, то труба свободна, но нет пленки, то труба свободна и пленка есть, но у механиков отгул, – и так несколько дней. Неожиданно нагрянул Королев и, узнав, что ничего не сделано, устроил страшный разнос. Приехавший с ним Щетинков отводил глаза – он не мог смотреть на раздавленного королевским напором, что-то невнятно лепечущего Раушенбаха.

– Даю вам сутки, – сказал Королев и уехал.

Раушенбах почему-то очень перепугался. Он не мог бы объяснить этого самому себе, но им овладела непонятная тревога: казалось, если он не сделает все за сутки, произойдет нечто ужасное. Не в том смысле, что лишат премии или уволят, нет, случится нечто непоправимое, причем в масштабах гигантских. В отчаянии он понял, что теперь должен устроить разнос всем этим слесарям и киномеханикам, понимал, что скорее всего зрелище это будет жалкое, что над ним будут смеяться, но делать-то нечего. И устроил! И никто не смеялся. Забегали, засуетились, достали пленку, установили модель и сделали всю работу за одну ночь.

Королев очень удивился, получив от него протоколы продувок, но виду не подал. Потом Раушенбах понял, что никакой срочности в этой работе не было, но на Королева не обиделся, воспринял все философски, как урок на будущее.

То, что Раушенбах не был хорошим организатором, Королев видел. Но он считал, что сейчас наступил такой момент, когда умение быстро и точно разобраться в капризах техники важнее таланта руководителя, что именно такой «нестандартный» ведущий конструктор и требуется ему сегодня.

Впрочем, формального назначения на новую ракету ведущего не было, как не было и должности такой – ведущий конструктор. Все это в будущем. Но уже в те годы проклевываются первые ростки того, что превратится потом в грандиозную организационную систему Главного конструктора: Щетинков – как бы ведущий по ракете 216, Давыдов – по крылатой 201, Раушенбах – по 212. Так в 50-х годах Хомяков станет у Королева ведущим – уже действительно ведущим – по первому искусственному спутнику Земли, Ивановский по гагаринскому «Востоку», а старый верный друг по РНИИ, который сидит сейчас по ту сторону фанерной перегородки, – Арвид Палло – ведущим по мягкой посадке на Луну, до которой Королев не доживет всего три недели...

Ракетный беспилотный самолетик 212 был самой большой из всех ракет, созданных Королевым до войны. Более трех метров длиной, он весил 210 килограммов и согласно расчетам должен был унести 30 килограммов взрывчатки на 50 километров. Глядя на него, легко можно было представить себе: вот он подрастет совсем немного и уже сможет впустить в свое чрево человека, превратиться в ракетоплан. Так в человеческом зародыше еще есть рудиментарный хвост, но уже образовались и ручки, и ножки и даже ушки ясно обозначились на маленькой голове... 212-я виделась Королеву зародышем ракетоплана. Для него она была пограничным летательным аппаратом, за которым ракетная техника превращалась в пилотируемую. Изо всех его ракет, наверное, именно эта точнее всего была нацелена в будущее... В 1971 году Тихонравов скажет: «Да, обидно... Когда разобрались с автоматикой, СП уже посадили...»

Первый раз ракета 212 полетела 29 января 1939 года. В камере Новочеркасской пересыльной тюрьмы у всех в тот день было праздничное настроение. Нет, о старте своей ракеты Королев ничего не знал. Да и откуда он мог знать? Просто одному «японскому шпиону» из авиапрома перепала пачка отличной кубанской махорки.

Споры двигателистов по поводу того, что лучше: кислород или азотная кислота, может быть, еще потому так мало трогали Королева, что это были как бы внутренние споры, «семейный конфликт» тех, кто занимался жидкостными ракетными моторами. Существовал еще другой – Большой Спор, Главный Конфликт РНИИ – между сторонниками ракет на твердом топливе – пороховых ракетных снарядов и «жидкостниками». В известном кинофильме «Укрощение огня» так похожий по всем приметам на Королева конструктор Башкирцев стал одним из создателей знаменитой «катюши». Не выдуманный, а реальный Королев никогда реактивными снарядами не занимался, даже испытывал к ним некоторую неприязнь и не считал нужным это скрывать. Однако его неприязнь никогда не перерастала в отрицание.

Казалось бы, это чисто техническое решение не должно было вызвать особого оживления в стенах РНИИ. Ну, такую делают ракету, ну – этакую, подобные вещи касаются узкого круга непосредственных исполнителей. Однако здесь, кроме вопросов технических, были замешаны и страсти человеческие:

– Королев изменил кислороду!

– Новый союз: Королев-Глушко!

– Москвич консолидируется с ленинградцем!

– Бывший начальник ГИРД оставляет свои разработки, чтобы воспользоваться достижениями ГДЛ!

А страсти разыгрались потому, что под крышей РНИИ жили две, если не враждовавшие, то безусловно соперничавшие школы ракетчиков-двигателистов. Впрочем, «школы» – это, наверное, слишком громко сказано. Школами им еще предстояло стать. А пока это были две группы инженеров, только начинавших постигать тайны такого простого по внешнему виду и такого непростого по процессам, в нем происходящим, ракетного двигателя.

Главой первой группы был ленинградец Валентин Петрович Глушко, который уже мог похвастаться некоторыми, пусть пока скромными победами. Во второй – московской группе – назвать лидера было сложнее. Лидеров было трое: Михаил Клавдиевич Тихонравов – он в этой группе лучше всех думал, Леонид Степанович Душкин – он лучше всех конструировал, и Андрей Григорьевич Костиков – он лучше всех говорил. Суть разногласий сводилась к тому, что Глушко работал с азотной кислотой и ее производными, а Тихонравов, Душкин и Костиков – с жидким кислородом. И каждая группа, разумеется, считала, что истиной владеет именно она, а оппоненты ведут ракетную технику в тупик. Поклонники жидкого кислорода говорили:

– Кислород практически вездесущ, его можно добывать в буквальном смысле из воздуха, технология его получения известна и налажена. Только сумасшедший может заниматься худшим окислителем, зная, что есть лучший.

Поклонникам кислорода возражали:

– Если считать, что производство жидкого кислорода, как вы утверждаете, налажено (что не соответствует действительности), то производство азотной кислоты вообще измеряется сотнями тонн. Но дело даже не в этом. О каком военном применении жидкого кислорода может идти речь, если он кипит уже при температуре минус 183 градуса! На мирном испытательном полигоне в изолированных дьюарах он до дна выкипает за несколько часов, вы не всегда опыт успеваете сделать. Как же вы будете пользоваться им на фронте?! Не говоря уже о том, что он готов взорваться от капли масла. Азотные соединения тоже агрессивные жидкости, но их можно хранить сколько угодно, перевозить куда хочешь. Поэтому за «азоткой» – будущее нашей армии.

– Ну, насколько удобно ее возить, вам, Валентин Петрович, конечно, лучше известно, – иронизировали оппоненты, намекая на историю, которая приключилась с Глушко на Московском вокзале в Ленинграде. Да, собственно, какая это история? Нелепая, досадная случайность. Кто бы мог тогда подумать, что она будет иметь какие-то последствия...

Глушко хотел провести в Москве опыты со своим двигателем ОРМ-50, узнал, что добыть кислоту в столице – дело хлопотное и решил привезти бутыль кислоты из Ленинграда. Был сильный мороз. Бутыль, нагревшись в вагоне, лопнула. По счастью, поезд еще не тронулся. Поднялся переполох: кислота воняла, дымила, прожигала все, что могла прожечь. Поезд задержали, Валентина Петровича тут же арестовали и свезли на Литейный в ГПУ. Там он рассказал, кто он такой, зачем вез бутыль, и сообщил, что имеет сопроводительное письмо уполномоченного начальника вооружения по Ленинграду товарища Ильина. Ильина на Литейном знали: когда Тухачевский командовал Ленинградским округом, Николай Яковлевич был у него адъютантом.

– Имеем ли мы право вскрыть письмо? – спросили насторожившиеся чекисты.

– А это уж вам решать, – загадочно ответил Глушко, после чего чекисты насторожились еще больше.

Потом они куда-то звонили, наводили справки, советовались со своим начальством и, поняв в конце концов, что вся эта история – ерунда, ничего такого, что сулило бы им поощрение за рвение в этом деле, не просматривается, Глушко отпустили.

Да, тогда это было событие трагикомическое, но в марте 1938 года на первом же допросе во внутренней тюрьме Лубянки припомнили Валентину Петровичу плетеную бутыль с кислотой – «орудие вредительского акта» и письмо Ильина – «подлого наймита иностранных разведок...»

Королев слушал споры об окислителях внимательно и непредвзято. Он давно понял, что и те и другие – правы, что оба варианта и, очевидно, множество других вариантов имеют право на существование, и весь вопрос только в том, какой вариант выбрать в каждом конкретном случае. Все его работы устремлены были к стратоплану. Поэтому кислород его не смущал: истребитель-перехватчик будет заправляться не в окопе, а на оборудованном аэродроме. Дежурные машины можно держать на подпитке. Он начал с кислорода: на кислороде взлетела первая ракета Тихонравова и вторая ракета Цандера, и все эти коварные и непослушные 06 и 216 Щетинкова тоже летали на кислороде. Но летали плохо. Плохо! А двигатели Глушко работали лучше. Лучше! Вот вам и весь спор! От кислорода он отказываться не будет. Надо поддерживать Тихонравова, Стеняева, Душкина, – всех, кто работает с кислородом. Пусть доказывают свою правоту. Но если завтра сделают такой двигатель, который будет хорошо работать на козьем молоке, возьму его!

Костиков публично обвинял Королева в «беспринципности». Да при чем тут принципы и измены? Глушко в своей книжке, которую он написал с Лангемаком43, прямо говорит: «Жидкому кислороду как окислителю для ракетных двигателей уделяли до сих пор больше внимания, чем он того заслуживает». Это – позиция. Королев же в своей книжке44 никакому окислителю предпочтения не отдает, отмечает только, что работа «с жидким кислородом или другими подобными по свойствам окислителями сопряжена с целым рядом серьезных затруднений и требует большой осторожности». Брать все лучшее, наиболее надежное в данный момент – это тоже позиция. Через очень много лет один из близких сотрудников Королева Константин Петрович Феоктистов напишет о нем: «Если ситуация, технические и производственные возможности менялись, появлялись новые технические решения, он смело пересматривал ранее принятые планы, ранее принятые решения».

Наступает первый, самый ранний период сближения двух будущих знаменитых ракетчиков, двух будущих академиков: Сергея Павловича Королева и Валентина Петровича Глушко. Теперь они часто встречаются и подолгу беседуют. Их можно нередко увидеть выхаживающих вдвоем по коридору или во дворе перед испытательными стендами.

– Вон две тыщи сто идут, – смеясь, говорили механики.

Дело в том, что с недавних пор Королеву и Глушко НКТП положил персональные оклады, в сумме равнявшиеся 2100 рублям. Естественно, весь институт обсуждал это событие, поскольку обычная зарплата инженера не превышала 700-800 рублей, а молодым случалось и 500 платили.

И пусть шутят сколько угодно, Королев на такие вещи внимания не обращал. Пусть Костиков сколько угодно кричит, что он, Королев, ренегат, – новая ракета должна быть действительно новой. Надо искать нечто принципиально отличное, иначе погрязнешь в бесконечных доводках, совершенствовании многочисленных. вариантов и застрянешь, утонешь в них, как в болоте. Надо сделать новую ракету и добиться в ней самого важного для будущего ракетоплана: послушания. На ней надо отработать уже почти в натурных условиях все режимы управления будущим ракетопланом. Поэтому ведущим конструктором по этой ракете надо назначить Раушенбаха, главного «теоретика» их отдела. Раушенбах должен разобраться...

На страницах этой книги Борис Викторович Раушенбах – один из ближайших соратников Сергея Павловича Королева – будет появляться, исчезать, снова появляться, постоянно трансформируясь, превращаясь из планериста в ракетчика, из контрольного мастера кирпичного завода в руководителя одного из важнейших подразделений головного конструкторского бюро по ракетно-космической технике, из настоящего изгоя, человека отторгнутого обществом, в ученого с мировым именем, академика, лауреата Ленинской премии.

Как и всякий большой человеческий характер, Королев ни на кого не похож. Похож только на самого себя. Но если из всех его соратников и единомышленников попытаться отыскать человека, который был менее всего похож на Королева, то это, наверное, Раушенбах. Причем при чисто формальном сравнении вроде бы очень много общего, похожего. Раушенбах моложе Королева на восемь лет, но в общем это люди одного поколения. Оба воспитывались в семьях сравнительно обеспеченных, жили в крупных городах: обрусевшую немецкую семью мастера-кожевенника кормила фабрика «Товарищества Санкт-Петербургского производства обуви», в наши дни превратившаяся в гигантское объединение «Скороход». Сына кожевенника, как и юного Королева, заворожила в отрочестве авиация. Борис упросил отца выписать ему журнал «Самолет», хотя почти ничего не понимал в нем, но с упоением рассматривал картинки. А в самой авиационной технике оба увлекаются одними и теми же конструкциями: уже на втором курсе Института гражданского воздушного флота Борис заинтересовался бесхвостками Черановского, но заинтересовался совсем не так, как Королев, ни о каком ракетном двигателе на бесхвостке он не помышлял, просто не мог понять, почему она не переворачивается в воздухе. Вместе со своим сокурсником Игорем Костенко он и сам пробовал строить бесхвостки, а первая научная работа будущего академика, написанная в год организации РНИИ, называлась «Продольная устойчивость бесхвостных самолетов». Там он писал: «Для создания полноценного самолета – „летающего крыла“ – необходимо разрешить ряд сложных проблем, в частности проблему устойчивости и управляемости». Тогда же к такому же выводу приходит и Королев, испытывая ракетные модели «летающих крыльев».

На графиках их молодых увлечений была еще одна общая точка: планеризм. В июне 1935 года журнал «Самолет» писал о своем недавнем подписчике: «Ленинградский конструктор-комсомолец т. Раушенбах сконструировал новый планер „Чайка“ для рекордных полетов на дальние расстояния». Как раз в это время Королев сделал свой «СК-9». Они вместе были в Коктебеле на XI планерном слете, но не разглядели друг друга. Планер Королева Раушенбаху не понравился, да и сам молодой конструктор, вечно насупленный, мрачноватый какой-то, не вызывал у Бориса ни малейшей симпатии. И потому еще не вызывал, очевидно, что были они очень разными, что вся эта их чисто внешняя похожесть – формальна. Бурный, деятельный, раскрепощенный, увлекающийся, постоянно готовый к драке Королев категорически не похож на тихого созерцателя и аналитика Раушенбаха, предельно сдержанного, сохранившего строгий, если не аскетический уклад жизни его немецкой семьи – немногословность, упорное, неторопливое, пчелиное трудолюбие.

В Коктебеле Раушенбах познакомился с Федором Генриховичем Глассом – одним из «теоретиков» ЦАГИ, уже довольно известным ученым, который был консультантом РНИИ по аэродинамике. Гласс пригласил Бориса работать в ЦАГИ, но когда тот приехал, оказалось, что вакансий в ЦАГИ нет. Гласс чувствовал себя виноватым и уговаривал теперь Раушенбаха поступать на работу в РНИИ, где ему будет в тысячу раз интереснее, чем в ЦАГИ, а он, можно считать, обо всем уже договорился. Борис Викторович и не думал расстраиваться, напротив, РНИИ действительно очень его интересовал. Ведь после окончания института в Ленинграде он хотел заняться ракетной техникой в ГДЛ, ходил на собрания в ЛенГИРД. Так через два года после коктебельского слета они вновь встретились с Королевым.

Раушенбах сидел в фанерной выгородке в отделе Королева, и тот пытливо расспрашивал его вроде бы обо всем, преследуя единственную цель: убедиться, что это как раз тот парень, которого он искал, что он действительно увлечен проблемами устойчивости и управления. Теперь, когда Пивоваров выделился в самостоятельное подразделение, Королеву позарез был нужен «теоретик». Потом он долго и довольно нудно уговаривал Раушенбаха не увлекаться полетами на Луну и межпланетными путешествиями, а заниматься доступной реальной техникой, из чего Раушенбах сделал вывод, что сам Королев не меньше его увлечен космическими фантазиями, но тщательно это скрывает.

Жизнь Раушенбаха в РНИИ текла тихо и мирно, пока Королев не надумал поручить ему все руководство ракетой 212, а точнее до того дня, когда Сергей Павлович откомандировал его в ЦАГИ с заданием продуть в аэродинамической трубе модель ракеты и снять на кинопленку вихри воздушного потока. Раушенбах в ЦАГИ «зашился»: то есть кинокамера, но занята труба, то труба свободна, но нет пленки, то труба свободна и пленка есть, но у механиков отгул, – и так несколько дней. Неожиданно нагрянул Королев и, узнав, что ничего не сделано, устроил страшный разнос. Приехавший с ним Щетинков отводил глаза – он не мог смотреть на раздавленного королевским напором, что-то невнятно лепечущего Раушенбаха.

– Даю вам сутки, – сказал Королев и уехал.

Раушенбах почему-то очень перепугался. Он не мог бы объяснить этого самому себе, но им овладела непонятная тревога: казалось, если он не сделает все за сутки, произойдет нечто ужасное. Не в том смысле, что лишат премии или уволят, нет, случится нечто непоправимое, причем в масштабах гигантских. В отчаянии он понял, что теперь должен устроить разнос всем этим слесарям и киномеханикам, понимал, что скорее всего зрелище это будет жалкое, что над ним будут смеяться, но делать-то нечего. И устроил! И никто не смеялся. Забегали, засуетились, достали пленку, установили модель и сделали всю работу за одну ночь.

Королев очень удивился, получив от него протоколы продувок, но виду не подал. Потом Раушенбах понял, что никакой срочности в этой работе не было, но на Королева не обиделся, воспринял все философски, как урок на будущее.

То, что Раушенбах не был хорошим организатором, Королев видел. Но он считал, что сейчас наступил такой момент, когда умение быстро и точно разобраться в капризах техники важнее таланта руководителя, что именно такой «нестандартный» ведущий конструктор и требуется ему сегодня.

Впрочем, формального назначения на новую ракету ведущего не было, как не было и должности такой – ведущий конструктор. Все это в будущем. Но уже в те годы проклевываются первые ростки того, что превратится потом в грандиозную организационную систему Главного конструктора: Щетинков – как бы ведущий по ракете 216, Давыдов – по крылатой 201, Раушенбах – по 212. Так в 50-х годах Хомяков станет у Королева ведущим – уже действительно ведущим – по первому искусственному спутнику Земли, Ивановский по гагаринскому «Востоку», а старый верный друг по РНИИ, который сидит сейчас по ту сторону фанерной перегородки, – Арвид Палло – ведущим по мягкой посадке на Луну, до которой Королев не доживет всего три недели...

Ракетный беспилотный самолетик 212 был самой большой из всех ракет, созданных Королевым до войны. Более трех метров длиной, он весил 210 килограммов и согласно расчетам должен был унести 30 килограммов взрывчатки на 50 километров. Глядя на него, легко можно было представить себе: вот он подрастет совсем немного и уже сможет впустить в свое чрево человека, превратиться в ракетоплан. Так в человеческом зародыше еще есть рудиментарный хвост, но уже образовались и ручки, и ножки и даже ушки ясно обозначились на маленькой голове... 212-я виделась Королеву зародышем ракетоплана. Для него она была пограничным летательным аппаратом, за которым ракетная техника превращалась в пилотируемую. Изо всех его ракет, наверное, именно эта точнее всего была нацелена в будущее... В 1971 году Тихонравов скажет: «Да, обидно... Когда разобрались с автоматикой, СП уже посадили...»

Первый раз ракета 212 полетела 29 января 1939 года. В камере Новочеркасской пересыльной тюрьмы у всех в тот день было праздничное настроение. Нет, о старте своей ракеты Королев ничего не знал. Да и откуда он мог знать? Просто одному «японскому шпиону» из авиапрома перепала пачка отличной кубанской махорки.

Споры двигателистов по поводу того, что лучше: кислород или азотная кислота, может быть, еще потому так мало трогали Королева, что это были как бы внутренние споры, «семейный конфликт» тех, кто занимался жидкостными ракетными моторами. Существовал еще другой – Большой Спор, Главный Конфликт РНИИ – между сторонниками ракет на твердом топливе – пороховых ракетных снарядов и «жидкостниками». В известном кинофильме «Укрощение огня» так похожий по всем приметам на Королева конструктор Башкирцев стал одним из создателей знаменитой «катюши». Не выдуманный, а реальный Королев никогда реактивными снарядами не занимался, даже испытывал к ним некоторую неприязнь и не считал нужным это скрывать. Однако его неприязнь никогда не перерастала в отрицание.