Страница:

У человека височная, затылочная и теменная области головы покрыты волосами. Переднюю, лишённую волосяного покрова поверхность головы занимает лицо. На нём выделяют лобную область (между линией роста волос сверху и бровями снизу) и носогубный треугольник; сбоку в височной ямке определяется пульс височной артерии. Теменная граница лица образована нижней челюстью. Мягкие ткани лица – кожа, подкожная клетчатка, мышцы. Их волокна (мимическая мускулатура) обеспечивают мимику (выражение эмоций на лице).

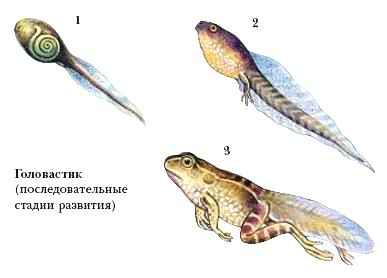

ГОЛОВА́СТИК, личинка бесхвостых земноводных. Развивается из яйца, живёт в воде и имеет характерные признаки: двухкамерное сердце, наружные жабры (2—3 пары), длинный хвост, органы боковой линии. Вышедший из икринки головастик по внешнему виду больше похож на рыбу, чем на лягушку или жабу. Он питается главным образом растительной пищей, растёт и через несколько месяцев претерпевает метаморфоз: сердце становится трёхкамерным, появляются сначала задние, а потом передние конечности, образуются лёгкие, исчезают хвост и органы боковой линии. Головастик превращается во взрослое земноводное.

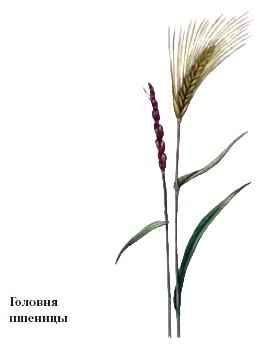

ГОЛОВНЁВЫЕ ГРИБЫ́, паразиты высших растений. Вызывают заболевания, при которых растения выглядят как бы обугленными или покрытыми сажей (отсюда название). Образующийся налёт – скопление тёмных микроскопических спор гриба. Особенно вредят хлебным злакам. Заражение приурочено к моменту прорастания семян или цветения злаков. При обмолоте споры из больных колосьев прилипают к здоровым зерновкам. При посеве семян они попадают в почву и прорастают в гифы, внедряясь в побег. Во время колошения мицелий интенсивно развивается, уничтожая ткани колоса и образуя новые споры.

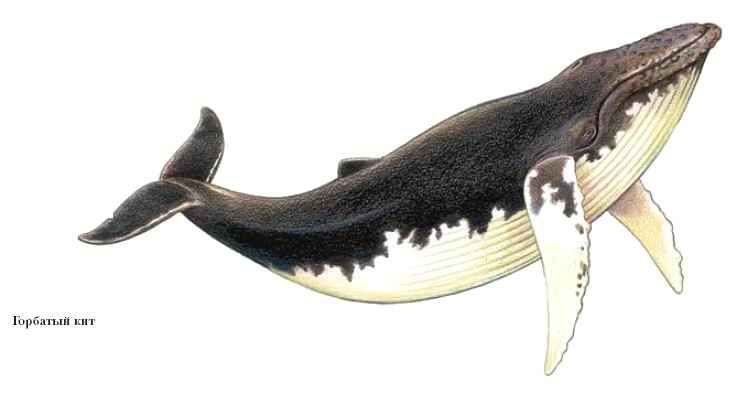

Появление и развитие головного мозга у животных происходило в общем процессе цефализации – дифференцировки головы, т.е. обособления и специализации органов переднего отдела тела. Это связано с тем, что передняя часть тела первой вступает в контакт с новыми объектами среды обитания, снабжена пищедобывающими органами, ротовым отверстием. Поэтому здесь концентрируются сенсорные органы, увеличиваются отделы переднего конца нервной трубки, обслуживающие эти органы. Показателем цефализации является относительная масса мозга, т.е. отношение массы головного мозга к массе тела, которое наиболее высоко у птиц, китообразных, приматов и особенно у человека.

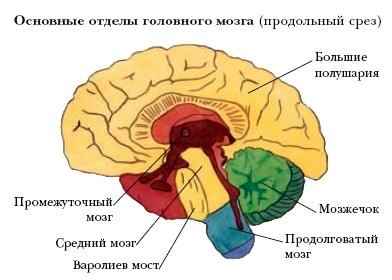

Усложнение строения головного мозга прослеживается в ряду позвоночных. Головной мозг наиболее примитивных круглоротых состоит из 3 отделов: переднего, среднего и заднего. У миног задний мозг разделён на продолговатый и мозжечок. Мозжечок у рыб развит ещё более. У наземных позвоночных наибольшее развитие получают средний и особенно передний мозг, который кроме обонятельной функции стал выполнять сенсомоторную координацию, увеличился в объёме, разделился на два полушария и от него обособился промежуточный мозг. В головном мозге птиц наиболее развиты глубокорасположенные отделы переднего мозга – базальные ядра, а также мозжечок. У млекопитающих существенно усложняются передний и задний мозг, появляется кора больших полушарий. Наиболее развитый головной мозг состоит из следующих отделов: продолговатого, заднего, среднего, промежуточного и переднего мозга. Отделы, расположенные между промежуточным и спинным мозгом, образуют ствол головного мозга.

Самый высокоразвитый головной мозг – у человека. Индивидуальные колебания его массы у взрослых от 1000 до 2000 г (обычно от 1100 до 1700 г). Масса мозга не определяет способности и одарённости человека.

По сути, головной мозг представляет собой расширенную часть спинного мозга, непосредственным продолжением которого является продолговатый мозг, состоящий из нервных пучков – путей, идущих к вышележащим отделам головного мозга. В продолговатом мозге находятся нервные центры, регулирующие дыхание, деятельность сердечно-сосудистой системы, пищеварение, а также рефлекторные центры – рвотный, кашлевой, чихательный. Основные функции продолговатого мозга – проводящая и рефлекторная.

Над продолговатым мозгом расположен задний мозг, состоящий из варолиева моста и мозжечка. Варолиев мост – продолжение продолговатого мозга. Это толстый пучок нервных волокон, связывающий передний и средний мозг с продолговатым и спинным мозгом. От моста отходят лицевые и слуховые нервы. По слуховым нервам в мозг передаются сигналы как от слуховых рецепторов, так и от органов равновесия. Основные функции мозжечка – сохранение равновесия, поддержание позы, координация движений и регуляция мышечных сокращений.

Спереди от мозжечка находится средний мозг. Через него проходят нервные связи от варолиева моста и продолговатого мозга в передний мозг и в обратном направлении. Здесь размещены различные чувствительные и двигательные центры, в т.ч. центры зрения и слуха. Промежуточный мозг представлен таламусом (зрительный бугор), эпиталамусом (надбугорная область) и гипоталамусом (подбугорная область). Здесь частично обрабатываются нерв-ные импульсы, идущие к большим полушариям. Центры промежуточного мозга управляют работой внутренних органов, регулируют температуру тела, отвечают за чувства голода и жажды. Передний мозг – это два полушария (правое и левое). Они покрыты корой больших полушарий и обеспечивают умственную деятельность человека. Установлено, что правое полушарие отвечает за воображение, а левое – за логическое мышление.

Повреждения головного мозга – сотрясения и ушибы – относятся к закрытым черепно-мозговым травмам. Они сопровождаются головной болью, головокружением, рвотой. Впоследствии могут наблюдаться нарушения памяти, снижение умственных способностей. Повреждение продолговатого мозга ведёт к остановке сердца и дыхания. К тя-жёлым последствиям – параличам, расстройству речи – приводят нарушения мозгового кровообращения (инсульты), опухоли мозга. Лечение осуществляют невропатологи и нейрохирурги.

ГОЛОВОНО́ГИЕ МОЛЛЮ́СКИ, класс наиболее высокоорганизованных морских моллюсков. Включает ок. 700 видов. Из вымерших форм наиболее известны аммониты и белемниты. Современные головоногие моллюски представлены в основном отрядами кальмаров, каракатиц и осьминогов. Раковина у этих животных сильно редуцирована и скрыта в теле либо совсем утрачена.

Тело головоногих моллюсков состоит из головы и туловища, дл. от 1 см до 18 м (гигантский кальмар). Характерная для других моллюсков нога у представителей этого класса превращена в плавательный орган – воронку и в ловчие органы – щупальца, расположенные вокруг рта. Туловище покрыто мускулистой складкой – мантией. Вода попадает в мантийную полость через имеющуюся спереди щель, а затем при резком сокращении мантийных мышц выбрасывается через воронку. Животное таким образом получает обратный толчок и движется реактивно, задним концом вперёд. У головоногих есть 2 или 4 жабры. Во рту, кроме хитиновой тёрки – радулы, имеются отверстия ядовитых желёз. Мозг сложноустроенный. По бокам головы пара крупных, хорошо развитых глаз. Кровеносная система самая совершенная среди моллюсков – почти замкнутая. Кровь у этих моллюсков голубая благодаря присутствию в ней пигмента, содержащего медь.

Головоногие моллюски раздельнополы. Размножаются обычно один раз в жизни, после чего погибают. Яйца крупные (напр., у наутилусов диам. до 4 см), богатые желтком. Из них выходят полностью сформированные молодые моллюски. Наиболее разнообразны головоногие моллюски в тропических морях. В России в северных и дальневосточных морях обитают ок. 60 видов. Многие виды – объекты промысла.

Го́лосживотных, звуковые сигналы (диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц), издаваемые животными, одно из средств биокоммуникации. Голосом животные подают сигналы, несущие самую различную информацию: определяют территорию, на которой кормятся, предупреждают об опасности, выражают угрозу, проявляют заботу о потомстве и др. Наивысшую сложность, силу и разнообразие голоса животных приобретают в брачный период.

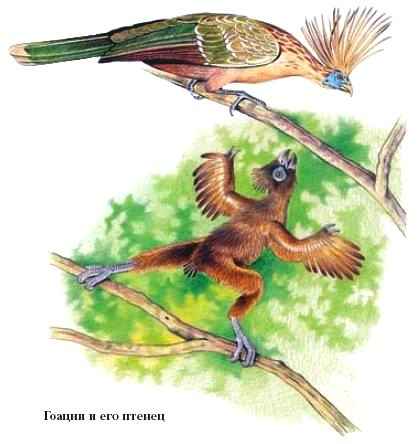

Голоса наземных позвоночных животных, производимые голосовым аппаратом дыхательной системы, называют дыхательными голосами. Земноводные, пресмыкающиеся и млекопитающие образуют звуки преимущественно в верхней гортани – ларинксе, имеющей парные голосовые связки. Голосовой аппарат птиц, в котором может быть до семи пар голосовых связок, расположен в нижней части трахеи – сиринксе. Сложность его строения обусловливает многообразие звуковых вариаций, характерных для пения птиц. Звуковые аппараты птиц и плацентарных млекопитающих обеспечивают не только красоту и богатство голосов, но и обилие передаваемой информации.

Животные обладают также инструментальным голосом в виде механических, непроизвольных звуков, возникающих в процессе их жизнедеятельности (шипение, свист и др.) или произвольно издаваемых звуков при механических движениях (удары, трение и др.). Среди наземных животных инструментальный голос наиболее развит у насекомых, напр. прямокрылых, среди водных – у рыб и ракообразных.

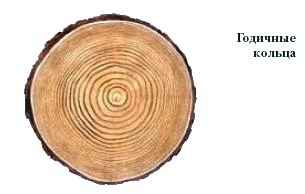

ГОЛОСЕМЕННЫ́Е, древняя группа (отдел) семенных растений. Включает 4 современных класса, объединяющих св. 600 видов деревьев и кустарников, подавляющее большинство которых относится к классу хвойных. Голосеменные растения появились в девоне (предположительно от одной из ветвей древнейших разноспоровых папоротников). В конце палеозоя достигли расцвета, вытеснив высших споровых (папоротников, плаунов, хвощей). Для голосеменных характерно отсутствие цветков и плодов. Семена образуются не в завязи, как у цветковых растений (покрытосеменных), а из семяпочек (семязачатков), лежащих открыто на внутренней стороне чешуевидных листьев (у хвойных они расположены спиралью в виде шишки). Семя окружено защитным покровом (интегументом), содержит зародыш – крошечный спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями (семядолями), а также запас питательных веществ, используемых при прорастании. В отличие от твёрдой древесины покрытосеменных древесных растений, у голосеменных древесина мягкая, т.к. не содержит древесных волокон и сосудов (имеет большое хозяйственное значение).

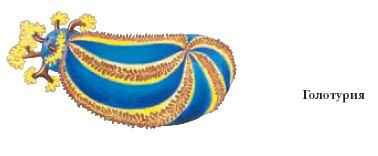

ГОЛОТУ́РИИ (морские огурцы), класс беспозвоночных животных типа иглокожих. Включает ок. 1200 видов, распространённых во всех морях и океанах. В России – ок. 100 видов, в дальневосточных и северных морях. Скелет голотурий представлен только отдельными микроскопическими известковыми тельцами, расположенными под кожей, поэтому они легко могут менять форму своего мягкого тела. В спокойном состоянии голотурия вытянутая (дл. от 1—3 мм до 2 м), червеобразная, а потревоженная – сжимается и становится похожей на огурец (отсюда второе название). Ползают эти иглокожие, лёжа на боку, ртом вперёд. Рот окружён венчиком щупалец, служащих для захвата пищи. Питаются органическими частицами, находящимися в грунте, который они постоянно заглатывают и пропускают через кишечник. Некоторые улавливают пищевые частицы из воды с помощью щупалец. Среди голотурий есть также шагающие по дну, зарывающиеся в грунт и плавающие виды. Крупные голотурии (напр., трепанги) съедобны, служат объектом промысла.

Голубые киты предпочитают держаться в открытых водах морей и океанов, летом часто у кромки льдов. Питаются планктоновыми рачками, рыбой и головоногими моллюсками. В спокойном состоянии передвигаются со скоростью 11—15 км/ч, при испуге – до 33—40 км/ч, но двигаться с такой скоростью могут несколько минут. Под водой в состоянии находиться от 5 до 50 мин. После каждого выныривания происходит выдох-вдох, при этом вы-брасывается фонтан выс. 6—9 м, иногда до 12 м.

ГО́ЛЫЙ ЗЕМЛЕКО́П, грызун сем. землекоповых. Дл. тела 7—9 см, хвоста 3,5—4 см. Волосяной покров практически отсутствует (отсюда видовое название). Кожа с многочисленными складками. Глазки маленькие, ушных раковин нет. Распространён в Северной Африке (Камерун, Эфиопия). Обитает в травянистых саваннах с лёгкими рыхлыми песчаными почвами. Устраивает сложные норы с многочисленными длинными ходами, отнорками и залами. Роет землю длинными резцами, помогая уплощёнными передними лапами (отсюда название семейства). Питается корнями и клубнями растений. Эти грызуны образуют крупные колонии, во главе которых – «королева-матка», приносящая ежегодно до 20 потомков.

ГОМЕОСТА́З,способность живых организмов сохранять относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций в условиях изменяющейся внешней среды. Предположение о существовании физиологических механизмов, обеспечивающих подобное равновесие, было высказано французским физиологом К. Бернаром в сер. 19 в. В 1930-х гг. американский физиолог У. Кеннон ввёл термин «гомеостаз».

У человека и высших животных гомеостаз обеспечивает постоянство объёма, клеточного и гуморального состава крови, тканевой жидкости и лимфы, температуры тела, кровяного давления и других показателей, что достигается за счёт взаимодействия нервной системы и желёз внутренней секреции (нейрогуморальная регуляция). Особо важную роль играют кора больших полушарий головного мозга, гипоталамус, гипофиз, эндокринные железы. К наиболее совершенным механизмам гомеостаза относятся процессы терморегуляции. Нарушения механизмов, обеспечивающих постоянство внутренней среды человека, расцениваются как «болезни гомеостаза».

Механизм гомеостаза у растений изучен слабо. Одним из доказательств его существования служит избирательное поступление катионов и анионов при всасывании воды из почвы в корень и распределение их по органам растений. У некоторых растений (полынь, джузгун) в течение суток водный режим меняется 5—8 раз. В критический период у них увеличиваются концентрация клеточного сока и осмотическое давление при снижении транспирации листьев. Неодинаков механизм поддержания водного баланса у галофитов (накопление солей в организме; выделение их наружу через специальные железы; ограничение их поступления). Только благодаря срабатыванию механизмов поддержания гомеостаза достигается жизнеобеспечение растений в неблагоприятных условиях существования.

ГОМИНИ́ДЫ, самое высокоразвитое семейство отр. приматов. Включает человека современного вида (неоантроп) и ископаемых людей: палеоантропы, архантропы, австралопитековые и близкие к ним формы. Ряд учёных выделяет 2 подсемейства – австралопитековые и собственно люди, а в роде человек («Гомо») – два вида: человек прямоходящий («Гомо эректус») и человек разумный («Гомо сапиенс»). Гоминиды считаются ветвью высших приматов, которая после отделения от общего с понгидами ствола привела к возникновению «Гомо сапиенса». По данным молекулярной биологии, разделение этих ветвей произошло ок. 7—8 млн. лет назад, но сравнительная морфология и анатомия, палеонтология указывают на более ранние (древние) сроки – 8—10 млн. лет назад.

ГОМОЗИГО́ТА, клетка или особь, у которой два гена, определяющие какой-либо определённый признак, одинаковы. То есть пара аллелей – отцовский и материнский – идентичны. Напр., в опытах Г. Менделя по скрещиванию сортов гороха с разным цветом семян доминантным был аллель, контролирующий жёлтый цвет (А), а рецессивным – аллель, контролирующий зелёный цвет (а). В этом случае растение может быть гомозиготным по доминантному (АА) или по рецессивному (аа) аллелям. Гомозиготные организмы образуют половые клетки (гаметы) одного типа – только с аллелем А или только с аллелем а.

Гомозиготные формы (сорта, породы, линии) получают путём близкородственного скрещивания – инбридинга. Их используют в генетических исследованиях и в с.-х. практике, напр. для получения эффекта гетерозиса. Сравни Гетерозигота.

ГОМОЙОТЕ́РМНЫЕ ЖИВО́ТНЫЕ, то же, что теплокровные животные.

ГОМОЛОГИ́ЧЕСКИХ РЯДО́В В НАСЛЕ́ДСТВЕННОЙ ИЗМЕ́НЧИВОСТИ ЗАКО́Н, открытая рус. генетиком Н.И. Вавиловым в 1920 г. закономерность, устанавливающая параллелизм (сходство) в наследственной (генотипической) изменчивости у родственных организмов. В формулировке Вавилова закон гласит: «Виды и роды, генетически близкие между собой, характеризуются тождественными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм для одного вида, можно предвидеть нахождение тождественных форм у других видов и родов». При этом, чем ближе родство между видами, тем полнее сходство (гомология) в рядах их изменчивости. В законе обобщён огромный материал по изменчивости растений (злаков и других семейств), но он оказался справедливым и для изменчивости животных и микроорганизмов.

Явление параллельной изменчивости у близких родов и видов объясняется общностью их происхождения и, следовательно, наличием у них в генотипах значительной части одинаковых генов, полученных от общего предка и не изменившихся в процессе видообразования. При мутациях эти гены дают сходные признаки. Параллелизм в генотипической изменчивости у родственных видов проявляется параллелизмом фенотипической изменчивости, т.е. сходными признаками (фенотипами).

Закон Вавилова является теоретической основой при выборе направлений и методов для получения хозяйственно-ценных признаков и свойств у культурных растений и домашних животных.

ГОН, одна из форм поведения млекопитающих в брачный период. Обусловлен сезонной активностью половых желёз, вырабатывающих половые гормоны, которые стимулируют животных к «ухаживанию» и спариванию. Во время гона животные возбуждены, самцы демонстрируют специфическое поведение, привлекающее самок и стимулирующее их половую активность.

ГОНА́ДЫ (половые железы), органы, образующие половые клетки (яйца и сперматозоиды) и половые гормоны у животных и человека.

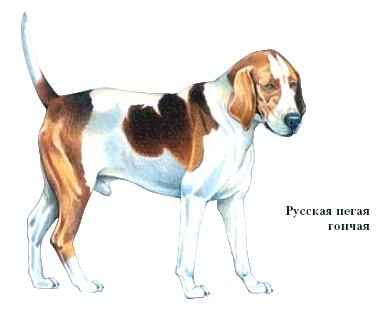

ГО́НЧИЕ,группа пород подружейных собак, предназначенных для охоты на зайца, лисицу, волка, шакала, рысь и др. Гончие чутьём обнаруживают зверя и голосом гонят его («ведут») под ружьё охотника. Голос у них необычайно многообразен, по его характеру охотник определяет, какую дичь подняла собака, когда её потеряла, когда снова взяла след. В мире св. 80 пород гончих собак. Для них характерны мускулистое тело, висячие уши, прямой или саблевидный хвост, а также некоторые другие признаки, свойственные представителям отдельных пород. В России разводят русскую гончую, русскую пегую гончую, бассет-хаунда, бладхаунда и др.