Страница:

БАРСУ́К, млекопитающее сем. куньих. Единственный вид рода. Туловище приземистое, лапы короткие, голова клиновидная. Дл. тела 60—90 см, масса летом 7—13 кг, осенью до 24 кг. Окрас сверху серебристо-серый, снизу чёрный. На голове чёрные и белые полосы. Под хвостом специфическая железа, секрет которой обладает резким запахом. Обитают барсуки в Евразии. Населяют смешанные леса с оврагами. Живут кланами. Строят разветвлённые сложные норы, которые используют десятилетиями. Коммуникация (общение) при помощи зрительных, обонятельных и слуховых сигналов. Всеядны (питаются корневищами, ягодами, орехами, грибами, мелкими позвоночными и беспозвоночными). Впадают в зимний сон, который длится с октября по март—апрель. В помёте 1– 6 щенков. Мех барсука не имеет большой ценности, волос используют для производства кистей, сало обладает целебными свойствами.

БАТРАХОЗА́ВРЫ, небольшая группа ископаемых животных, включающая антракозавров и сеймуриаморфов из девона – перми преимущественно Северной Америки и Восточной Европы. Занимают промежуточное положение между земноводными и пресмыкающимися. Одни исследователи относят их к первому классу, другие – ко второму. Считается, что батрахозавры произошли от архаичных лабиринтодонтов и эволюционировали независимо от остальных пресмыкающихся. Для батрахозавров характерны тропибазальный (узкий снизу и широкий сверху) череп, пятипалая кисть, спинной костный панцирь из отдельных щитков. С земноводными они сближаются по строению височной впадины и нёбным зубам, у некоторых имелись наружные жабры, указывающие на развитие с метаморфозом. С пресмыкающимися батрахозавры сходны по гастроцентральным (со сплошным позвоночным диском) позвонкам, наличию одного затылочного мыщелка, рептилийной фаланговой формуле и вероятному отсутствию органов боковой линии. Антракозавры имели удлинённые тело и хвост и были водными хищниками. У сеймуриаморфов были укороченное тело и удлинённые конечности, с помощью которых животные могли перемещаться по суше. Батрахозавры – руководящие ископаемые карбона и перми.

БАЦИ́ЛЛЫ, палочковидные бактерии. Обитают в воде, почве, пищеварительном тракте животных и человека. Многие (кишечная палочка и др.) участвуют в пищеварении, некоторые (болезнетворные) – возбудители инфекционных болезней. При достаточно высоком иммунитете последние не вызывают у человека признаков болезни, но он выделяет бациллы во внешнюю среду (бациллоносительство). При неблагоприятных условиях бациллы образуют споры, сохраняющие болезнетворные свойства десятки лет. Неспорообразующие грамположительные палочки (лактобациллы), вызывающие молочнокислое брожение, используют для производства кисломолочных продуктов.

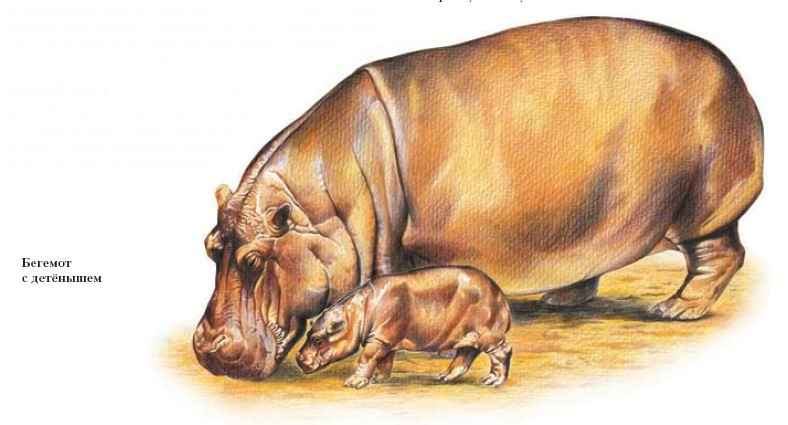

БЕГЕМО́ТОВЫЕ, семейство нежвачных парнокопытных. 2 вида, распространённые в Африке, к югу от Сахары: карликовый бегемот, дл. тела 170—185 см, хвоста 15—17 см, масса 250—275 кг, и обыкновенный бегемот (гиппопотам), дл. тела 4—4,5 м, хвоста 35—50 см, масса 1,3—3,2 (до 4,5) т. Тело у бегемотов бочкообразное, короткие конечности оканчиваются четырьмя пальцами, одетыми в копытца и соединёнными небольшими перепонками. Морда на конце расширена, выступающие глаза и маленькие уши располагаются высоко на голове. Окраска зеленоватая (карликовый бегемот) или медно-коричневая (гиппопотам). Кожа толстая, с редкими волосами. Кожные железы выделяют секрет, защищающий её от набухания в воде. У карликового бегемота он бесцветный, а у гиппопотама – красноватый, т.н. кровавый пот. Желудок трёхкамерный.

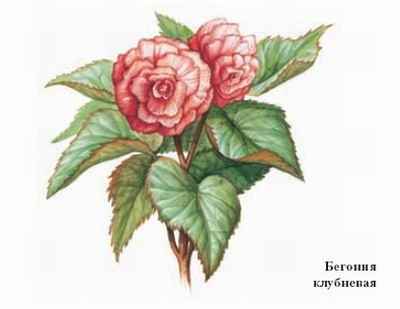

БЕГО́НИЯ, род растений сем. бегониевых. Назван в честь губернатора Гаити М. Бегона (1638—1710). Включает более 900 видов, произрастающих в горах и лесах тропиков, субтропиков Америки, Южной и Восточной Азии, Африки. Многолетние травы, иногда кустарники или лианы. В декоративном цветоводстве используют множество видов (бегония ампельная, клубневая, борщевиколистная, вечноцветущая и др.). Одни из них пёстролистные, другие имеют декоративные цветки различной окраски (от белой до ярко-красной) и формы (простые и махровые). Большинство бегоний требует высокой влажности воздуха и температуры в зимний период – 14—18 °С. Бегонии с пёстрыми листьями летом обязательно притеняют, декоративно-цветущие более светолюбивы, но их также необходимо защищать от прямых солнечных лучей. Поливают летом обильно, зимой – умеренно. Большинство бегоний размножается листьями и черенками, которые образуют корни в воде или во влажном песке (клубневая – семенами и делением клубней).

БЕДЛИНГТО́Н-ТЕРЬЕ́Р, порода декоративных собак. Выведена в Великобритании (в г. Бедлингтон, отсюда название) в кон. 18 – нач. 19 в. Собаки похожи на стриженую овцу, но очень грациозны и изящны. Выс. в холке 38—42 см. Шерсть густая, мягкая, ватообразная. На темени «шапочка» из волнистых белых волос. Для придания облика, соответствующего стандарту породы, собак стригут по установленной схеме. Уши висячие. Хвост длинный, у основания толстый. Окрас белый, голубой, песочно-коричневый. Разводят породу в Европе, Южной Америке, США, Канаде, Австралии; в России малочисленна.

БЕЗВРЕ́МЕННИК (зимовник), род многолетних трав сем. мелантиевых порядка лилейных. Включает ок. 60 видов, произрастающих в Средиземноморье, Иране и на востоке – до Северной Индии. На Кавказе растёт выходец из Средиземноморья – безвременник великолепный – клубнелуковичный травянистый многолетник с коротким стеблем и крупными розово-фиолетовыми цветками колокольчатого типа. Своё родовое название получил из-за необычного цикла развития. Зацветает он поздней осенью, а плоды (коробочки) образуются следующей весной. Поэтому кажется, что сначала появляются плоды, а потом цветки. Все части растения ядовиты, т.к. содержат алкалоиды (в т.ч. колхицин).

БЕЗЗУ́БКА, пресноводный двустворчатый моллюск отр. пластинчатожаберных. Постоянный обитатель стоячих или медленно текучих вод – прудов, озёр и рек в Европе, Передней и Средней Азии, в Сибири. Тонкостенная раковина беззубки в длину достигает 20 см, изнутри покрыта слоем перламутра. Створки раковины лишены зубов, образующих замок (отсюда название моллюска); они удерживаются вместе двумя мышцами-замыкателями. Беззубка перемещается по дну со скоростью 20—30 см/ч. Питаются, отфильтровывая из воды частицы органических веществ. Оплодотворённые яйца самки вынашивают в наружных жабрах в течение осени и зимы. Весной из яиц выходят личинки (глохидии), которые прикрепляются с помощью двух крючков к жабрам и покровам рыб и ведут паразитический образ жизни до превращения во взрослую стадию.

БЕЗНО́ГИЕ ЗЕМНОВО́ДНЫЕ, отряд земноводных, представители которого лишены конечностей (отсюда название). Включает 5 семейств и ок. 200 видов. Червяги (рыбозмеи и др.) – обитатели тропиков (кроме Австралии и Мадагаскара), живут во влажной почве тропических лесов либо в лесных водоёмах. Червеобразное тело у большинства разделено кольцевыми перехватами. Кожа голая, покрыта ядовитой слизью. Глаза скрыты под кожей и различают только свет и тень, зато хорошо развиты обоняние и осязание. Эти органы чувств сосредоточены в маленьком щупальце, высовывающемся из кожной ямки на голове. В связи с подземным образом жизни для всех бесхвостых характерно внутреннее оплодотворение, для некоторых видов – внутриутробное развитие и живорождение.

БЕЗУСЛО́ВНЫЙ РЕФЛЕ́КС, см. Рефлексы.

БЕ́КЕТОВАндрей Николаевич (1825—1902), российский ботаник, один из основоположников морфологии и географии растений. Изучал проблемы зональности растительного покрова и целесообразности в живой природе. Исследовал влияние климата на растения. Систематизировал приспособления растений к условиям существования, главным фактором их формирования считал свет. Выявил закономерности строения вегетативных органов растений. Дед русского поэта А.А. Блока.

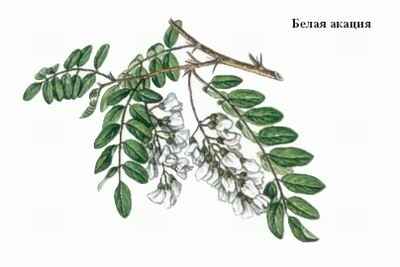

БЕ́ЛАЯ АКА́ЦИЯ (робиния ложноакациевая), растение рода робиния. Происходит из Северной Америки, широко культивируется в южных районах умеренной зоны. Листопадное дерево выс. 20—25 м. Крона ажурная, раскидистая. Побеги с шипами. Листья очередные, непарноперистые, с 11—15 яйцевидными листочками. Цветки мотылькового типа, белые, очень ароматные, в крупных поникших кистях. Плод – плоский боб дл. до 12 см. В России белую акацию разводят с сер. 18 в. Вначале её выращивали только в Московском ботаническом саду Демидова. Позднее она стала украшать улицы, сады и парки юга европейской части страны.

БЕ́ЛАЯ КУРОПА́ТКА, птица сем. тетеревиных. Зимой меняет буро-коричневое оперение на белое (отсюда название). Дл. до 46 см, масса 400—870 г. Распространена на севере Евразии и Северной Америки. В России – в основном в тундре, откуда зимой откочёвывает в лесную зону. В кладке до 12 яиц. В северных районах – объект промысла.

БЕ́ЛАЯ РЖА́НКА, птица сем. белых ржанок отр. ржанкообразных. Похожа на голубя. Дл. тела до 40 см, масса до 800 г. Оперение белое, крылья небольшие, лапы короткие. Распространены белые ржанки в Антарктике. Гнездятся на каменистых побережьях, обычно в колониях пингвинов, зимуют неподалёку. Это птицы морских побережий, в море не живут. Всеядны, часто хищничают. Моногамы, пары постоянные. Гнёзда из травы, водорослей, перьев, костей и раковин строят обе птицы (самец и самка) среди камней. В кладке 2—3 яйца. Насиживание – месяц. Выживает 1 птенец, младшего съедают родители. Птенец остаётся в гнезде 2 месяца.

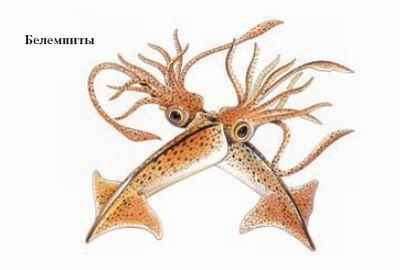

БЕЛЕМНИ́ТЫ, отряд вымерших головоногих моллюсков. Существовали с карбона до палеогена. Наиболее разнообразны были в юрском и меловом периодах, когда распространились по морям всего земного шара. Имели внутренний известковый скелет сигарообразной формы. Он состоял из фрагмокона (камерная часть), пластинчатой формы проостракума (редуцированная часть жилой камеры) и своеобразного уплощённого или округлого ростра (тело), облегающего фрагмокон как чехол. Окаменевшие ростры, называемые «чёртовыми пальцами», широко встречаются в отложениях юры и мела. По-видимому, белемниты внешне были похожи на кальмаров. Имели 10 конечностей («рук»), снабжённых крючками, присосок не было. На хвостовом конце была хорошо развитая пара плавников, а на головном – пара глаз. Руководящие ископаемые юры и мела.

БЕЛКИ́, природные высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых построены из остатков 20 аминокислот, соединённых в цепи пептидными связями. Белки – основа жизнедеятельности всех живых организмов. Они участвуют в построении клеток и тканей, выполняют каталитические (ферменты), регуляторные (гормоны), транспортные (гемоглобин и др.), защитные (антитела и др.) функции, а также функции преобразования различных видов энергии. В природе существует огромное многообразие белков. По физико-химическим свойствам их делят на гидрофильные (растворимы в воде) и гидрофобные (нерастворимы в воде). Различают также белки простые и сложные. Простые белки (протеины) состоят только из аминокислот, в составе сложных белков (протеидов) имеются и небелковые компоненты – углеводы (гликопротеиды), нуклеиновые кислоты (нуклеопротеиды) и т.д. К протеинам относятся альбумины и глобулины; они составляют основную массу белков животного организма. К протеидам относятся многие ферменты, некоторые пигменты и гормоны, белки клеточных мембран, иммуноглобулины и др. Молекулы одних белков представляют собой длинные цепи (используются природой как структурный материал). Такие белки относятся к группе фибриллярных. Молекулы других белков свёрнуты в сферические структуры – глобулы. Эти белки входят в группу глобулярных, к которым относятся большинство известных белков (ферменты, гормоны и др.).

Белки – важнейшие компоненты пищи человека и корма животных, обеспечивающие рост, развитие и нормальное протекание обменных процессов в организме. Богаты белком мясо, рыба, молочные продукты, крупы, соя, орехи и др. Биологическая ценность белка определяется наличием и соотношением незаменимых аминокислот. Недостаток белка в пище приводит к нарушению азотистого обмена. Со 2-й пол. 20 в. для получения кормовых и пищевых белков применяют микробиологический синтез белка. См. также Аминокислоты, Пептиды.

БЕЛЛАДО́ННА, то же, что красавка обыкновенная.

БЕЛУ́ГИ, род проходных и полупроходных рыб сем. осетровых. От других осетровых белуг легко отличить по очень большому рту полулунной формы, занимающему всю нижнюю поверхность рыла. Окрас спины и боков – серый, брюхо – серовато-белое. К белугам относят 2 вида: белугу и калугу. Белуга – проходная рыба. Нагуливается в морской воде, а для размножения поднимается в реки, где в пресной воде развивается потомство. Была широко распространена в Каспийском, Чёрном, Азовском, Адриатическом морях, откуда входила во впадающие в них реки. В России встречается в Каспийском, Чёрном и Азовском морях, откуда входит в Дон и Волгу. В море огромные белуги могут найти достаточно корма, держась в открытой его части, в толще воды, и поедая хамсу, сельдь, бычков, разнообразных карповых рыб.

Белуга – одна из крупнейших рыб, обитающих в водах России, дл. тела до 4—5 м, масса до 1,5 т. Нерестится в глубоких местах с быстрым течением, на каменистом и галечном дне. Оплодотворение наружное. Самки, в зависимости от размеров, вымётывают от 200 тыс. до 8 млн. овальных тёмно-серых икринок, более крупных, чем у остальных осетровых, липких, приклеивающихся к камням. Примерно через неделю из икры выклёвываются личинки и быстро переходят на самостоятельное питание. После выхода из икры молодь сразу же скатывается в море. Уходят в море после нереста и взрослые особи. Размножается белуга не ежегодно: интервал между нерестом одной и той же особи составляет несколько лет. Рыбы, достигшие половой зрелости (самцы в 12—14, самки – в 16—18 лет), совершают миграцию из моря к местам размножения – в реки. Когда-то белуга из Каспийского моря поднималась высоко по Волге и притокам, ловили её и в Оке. Живёт белуга до 100 лет. Численность этих ценных промысловых рыб постоянно сокращается. Их запасы поддерживаются за счёт искусственного разведения на рыбоводных заводах. Азовский подвид белуги – в Красной книге России.

В бассейне Амура обитает пресноводный вид белуг – калуга. Крупная рыба, дл. более 4 м. Лиманная форма калуги далеко в море не уходит, а нерестится в Амуре. Пресноводная (жилая) форма не спускается и в лиман, перед нерестом она лишь немного поднимается вверх по реке. Зейско-буреинская популяция калуги внесена в Красную книгу России и в Красный список МСОП-96. С 1958 г. промысел калуги в российских водах Амура запрещён. Искусственно воспроизводится в России и Китае.

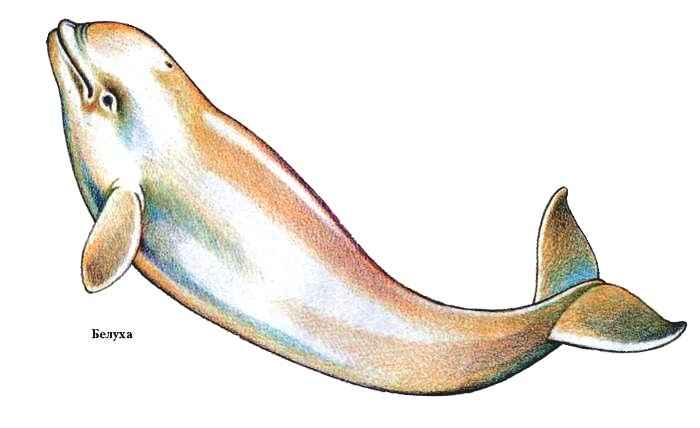

БЕЛУ́ХА, морское млекопитающее сем. дельфиновых. Дл. тела до 6 м, масса до 2 т. Окрас светло-серый, почти белый (отсюда название). По мнению учёных, светлая окраска помогает сохранить тепло, уменьшая теплоотдачу, что очень важно, т.к. обитают белухи в холодных водах среди льдов (распространены во всех морях Арктики и в прилегающих бассейнах). Отсутствие спинного плавника объясняется тем, что спиной белухи разбивают тонкий лед. Летом предпочитают держаться близ берегов или в открытом море, зимой – в незамерзающих полыньях. Питаются в основном рыбой, реже головоногими моллюсками. Плавают медленно (1,5—2 км/ч), но могут развивать скорость до 22 км/ч. У них очень хороший слух, разнообразна гамма издаваемых звуков, прекрасно развита эхолокация. Ведут стадный образ жизни, летом собираются до тысячи и более голов. Половозрелость наступает в 6—9 лет. Беременность длится 11—12 мес. Самка ежегодно приносит одного детёныша. Продолжительность жизни ок. 30 лет. Белухи хорошо переносят неволю, быстро привыкают к человеку и в океанариумах легко обучаются различным трюкам. В России промысел не ведётся.

Обитает в Северном Ледовитом океане. Держится в основном на плавучих льдах, реже на островах и побережьях. В тундру заходит редко. Питается в основном тюленями (нерпой, реже морским зайцем). Ест также других зверей, рыбу, птиц, падаль, летом – растительный корм. Ведёт одиночный образ жизни. Гон весной или летом. Беременность 230—250 сут. Рождаются обычно 2 медвежонка (масса в ср. 750 г). Остаются с медведицей ок. 1,5 лет.