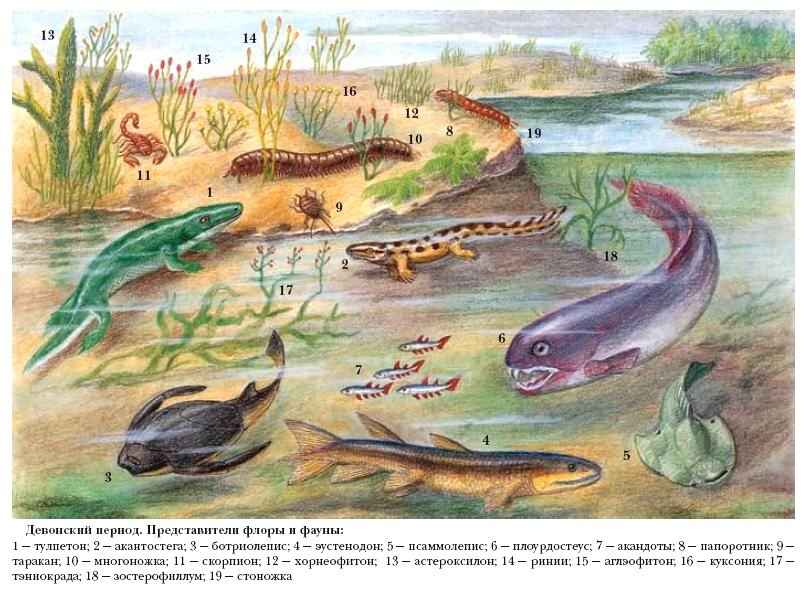

ДЕВО́НСКИЙ ПЕРИ́ОД (девон), четвёртый период палеозоя. Продолжительность ок. 50 млн. лет. Начался 408 млн. лет назад, завершился 360 млн. лет назад. В девоне выделились основные континентальные массивы суши. В Южном полушарии продолжала существовать Гондвана, в Северном полушарии Европа, Северная Америка и Гренландия соединялись в Лавразию. В течение девона произошло несколько значительных понижений (регрессий, при которых открывались обширные участки суши), а потом – повышений (трансгрессий, когда море заливало низменные территории) уровня Мирового океана. Эти события существенно повлияли на распределение температур на земном шаре и на животный и растительный мир. В девоне растения начали завоёвывать сушу, дотоле голые пространства приморских низменностей, песков и скал стали покрываться зелёным ковром риниофитов, плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных и даже голосеменных. В конце девона риниофиты вымирают, а остальные начинают образовывать древесные формы, формируя леса. Отмирая, растительность создавала гумус, на основе которого стал образовываться почвенный покров. Среди беспозвоночных наиболее заметные события – увеличение разнообразия членистоногих, в т.ч. на суше, где появились пауки, клещи, насекомые; возрастание значения конодонтов (червеобразных животных); появление аммоноидей – одной из важнейших групп головоногих моллюсков. Но самые значительные события происходят в мире позвоночных. Заметно увеличивается разнообразие рыбообразных и рыб – бесчелюстных и челюстноротых. Бесчелюстные к концу девона в основном вымирают. Среди челюстноротых возникают все их классы: пластинокожие, акантоды, хрящевые и костные. Среди костных рыб многочисленны кистепёрые рыбы, двоякодышащие рыбы и уже появляются лучепёрые. Девон считается «веком рыб». Скорее всего, от одной из групп кистепёрых рыб, называемых рипидистиями, в конце девона произошли первые земноводные (лабиринтодонты), начавшие осваивать сушу.

ДНК представляет собой полимерную молекулу, образованную двумя полинуклеотидными цепями. Последовательность мономерных звеньев – нуклеотидов (мононуклеотидов), соединённых в цепи, это первичная структура ДНК. Каждая цепь состоит из множества нуклеотидов (у разных организмов примерно от 2·103 до 108 и более), относящимся к 4 типам. Неспецифические (одинаковые у всех) компоненты нуклеотидов – углевод дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты, специфические – 4 различных азотистых основания: аденин, гуанин, тимин и цитозин (обозначаются буквами рус. или лат. алфавита – А, Г, Т, Ц или A, G, T, C). Между собой нуклеотиды соединены фосфодиэфирными связями, протянутыми от 51 -углеродного атома одной дезоксирибозы к 31 -углеродному атому другой. К этим углеводно-фосфатным цепям присоединены азотистые основания. Две полинуклеотидные цепи закручены вправо вокруг общей воображаемой оси и образуют вторичную структуру ДНК – двойную спираль. При этом цепи расположены одна относительно другой «антипараллельно»: 51 – конец одной цепи лежит против 31 – конца другой. Азотистые основания обеих цепей обращены вовнутрь спирали, так что их плоскости перпендикулярны оси молекулы. При этом между основаниями разных цепей образуются специфичные водородные связи: аденин спаривается только с тимином, а гуанин с цитозином, т.е. основания, образующие пары, комплементарны (взаимно соответствуют друг другу). Поэтому в любой молекуле ДНК количество А равно количеству Т, а количество Г равно количеству Ц. Таким образом, комплементарные взаимодействия между основаниями обеспечивают сцепление двух цепей, а модель молекулы ДНК напоминает винтовую лестницу. Размер одного витка (шага спирали) у такой «лестницы» – 3,4 нм, число «ступенек» на полный виток – 10, расстояние между «ступеньками» – 0,34 нм; диаметр «лестницы» – 2 нм.

В клетках прокариот кольцевая молекула ДНК представляет одну хромосому (нуклеотид). У кишечной палочки она состоит из 3,2·106 нуклеотидных пар и имеет длину ок. 1 мм. У эукариот ДНК вместе с различными белками образует хроматин, который в определённые периоды клеточного цикла спирализуется в хромосомы (суперспираль – третичная структура ДНК). Считается, что каждая эукариотическая хромосома содержит единственную непрерывную молекулу ДНК. У некоторых вирусов и у всех эукариот ДНК имеет линейную форму, у бактерий, пластид и митохондрий – кольцевую. У человека, собаки, лошади количество ДНК всего в 1000 раз больше, чем у кишечной палочки.

ДНК заключает в себе всю наследственную информацию клеток и организмов. В процессе репликации ДНК воспроизводится и передаёт информацию дочерним клеткам и организмам. Реализация наследственной информации ДНК (записанной в её генетическом коде) происходит в два этапа – при транскрипции и трансляции. Как вещество, ответственное за точную передачу признаков и свойств в поколениях каждого биологического вида, ДНК обладает высокой стабильностью и высокой точностью воспроизведения (специальные ферменты системы репарации исправляют большинство случайных ошибок и нарушений в структуре ДНК). Как вещество, ответственное за возникновение у организмов новых признаков и обеспечение наследственной изменчивости, ДНК способна к наследуемым изменениям– мутациям. Сочетание этих двух свойств – уникальное качество молекулы ДНК.

См. такжеГенетика, Генная инженерия, Молекулярная биология, Наследственность.

ДЕЛЕ́НИЕ, форма размножения некоторых организмов и многих клеток многоклеточных организмов. У бактерий деление происходит путём образования перегородки после удвоения ДНК. У одноклеточных организмов, обладающих клеточным ядром, деление протекает в виде митоза. У простейших, помимо обычного деления надвое, встречается шизогония – ряд последовательных делений яд-ра с последующим одновременным разделением цитоплазмы на множество одноядерных клеток. У многоклеточных организмов клетки тела (соматические клетки) делятся путём митоза, а половые клетки (гаметы) – путём мейоза.

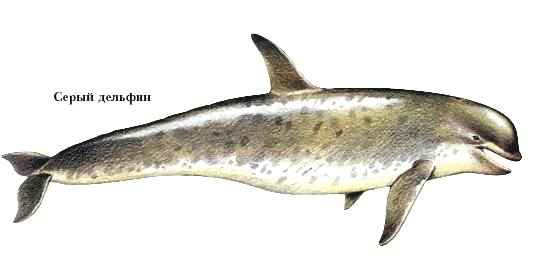

ДЕЛЬФИ́НОВЫЕ, семейство зубатых китов. Включает 22 рода и 52 вида. Делится на 2 подсемейства – белухи идельфины. Распространены практически во всём Мировом океане, однако наибольшее количество видов обитает в его умеренных и тёплых водах. В полярных и субполярных водах живут белухи. Дл. тела дельфиновых 1—3 м, у самых крупных (косатки) до 10 м. Окрас тёмный, серый, белый или пёстрый (сочетание чёрных и белых пятен). Хвостовой плавник с глубокой выемкой на заднем крае. Голова округлая, с «клювом» (у некоторых видов – длинный) или почти без него (белуха). Горло без борозд. Головной мозг крупный, с многочисленными извилинами. Хорошо развита эхолокация. Эхолокационный (он же – звукосигнальный) орган расположен в воздухоносных полостях головы.

Дельфиновые – прекрасные пловцы. Строение тела и кожи обеспечивает возможность гасить турбулентные вихревые потоки при движении, что позволяет развивать скорость до 55 км/ч. Прыгучи (до 5 м в высоту). Питаются рыбой, головоногими моллюсками, некоторые (косатки) – крупными животными. Отлов дельфиновых ограничен (в России их промысел запрещён с 1966 г.), 6 видов и 1 подвид внесены в Красные книги МСОП и России.

ДЕЛЬФИ́НЫ, подсемейство дельфиновых. Включает 20 родов и 52 вида. Наиболее известны афалины, китовидные, короткоголовые, клювоголовые, серые дельфины, косатка, гринды, морские свиньи и некоторые другие. Дл. тела в среднем 3 м, у мелких (клювоголовые) – ок. 1 м, у крупных (косатка) до 10 м и более. Окрас тёмный (чёрная косатка), серый или пёстрый (морские свиньи). Голова, как правило, отделена от тела лобно-носовой подушкой, длина «клюва» у разных видов различна. Хищники. Число зубов связано с характером питания: у питающихся рыбой зубов много (80—150), их края загнуты назад, чтобы удерживать скользкую рыбу (напр., сельдь); у питающихся головоногими моллюсками зубов немного (24—28), и они округлой формы. Зрение своеобразное: в воде видят плохо, а на поверхности – прекрасно (выхватывают рыбу из рук дрессировщика на выс. 5 м). Слух и эхолокация у дельфинов развиты лучше, чем у других зубатых китов, что позволяет им обнаруживать косяки рыб на расстоянии более 1 км.

Дельфины населяют практически все моря и океаны. Держатся вдали от берега, образуя группы, что способствует более удачной охоте и защите от хищников. Внутри группы создаются пары, но в течение брачного сезона самки могут быть оплодотворены несколькими самцами. Беременность у разных видов от 10 до 12 мес. Рождается один детёныш дл. 70—110 см. У каждого «малыша» есть «крёстная мать», т.е. другая самка, которая помогает ему выжить с момента появления на свет. Она вместе с матерью подхватывает новорождённого и выносит его на поверхность, чтобы он сделал первый вдох, опекает малыша и в дальнейшем. Детёныш питается молоком матери до 6 и более месяцев. Млечные соски самки устроены так, что при давлении на брюхо струя молока сама выталкивается из соска, и «малышу» нужно только подставить рот, чтобы заглотнуть очередную порцию (сосать он не может из-за отсутствия губ). Половая зрелость наступает в 3—5 лет. Продолжительность жизни 30—50 лет.

ДЕ́РЕВО, растение, для которого характерно наличие многолетнего, как правило, одиночного ствола и кроны. При торможении развития главного побега усиливается его ветвление, нередко приводящее к возникновению многоствольной формы. Многоствольные деревья некоторых тропических фикусов образуются в результате утолщения воздушных корней, имеющих вид стволов, подпирающих крону. Настоящие стволы утолщаются ежегодно за счёт камбия. Древовидные формы растений встречаются как у двудольных, так и у однодольных, голосеменных и папоротников.

ДЕ́РМА, соединительно-тканная часть кожи у позвоночных животных и человека, расположенная под эпидермисом.

ДЕРМОГЕ́НИСЫ, род рыб сем. полурылых. Включает ок. 10 видов, многие объекты аквариумного рыбоводства. В природе обитают в пресных и солоноватых водоёмах Юго-Восточной Азии. Держатся в поверхностных слоях воды. Дл. тела самки до 7 см, самец мельче. Верхняя часть рыла короткая, нижняя удлинена (отсюда название семейства). Спинка оливково-серая, брюшко и бока серебристые. Спинной и анальный плавники у самцов красноватые, у самок – с желтоватым оттенком или прозрачные.

Аквариум подбирают с учётом того, что рыбы держатся наверху и берут корм с поверхности воды, т.е. нужна большая площадь, уровень воды может быть любым. Необходимо покровное стекло. Желательно слегка подсаливать воду (1 чайная ложка поваренной или морской соли на 10 л воды). В нерестовике-отсаднике уровень воды должен быть не выше 10 см. Дермогенисы – живородящие рыбы. Плодовитость 10—30 мальков, дл. которых 1—1,2 см. Продолжительность жизни 3—5 лет. Мирные рыбы, их можно содержать вместе с другими видами (кроме агрессивных).

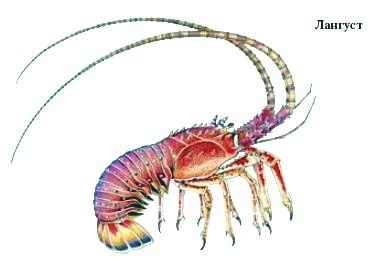

ДЕСЯТИНО́ГИЕ РА́КИ, отряд высших ракообразных. Это крупные, большей частью морские раки. К ним относятся широко известные омары (дл. до 60 см, масса до 15 кг), лангусты, крабы (размах клешней гигантского японского краба до 3 м), раки-отшельники, а также речные раки и креветки. Известно более 8,5 тыс. видов, многие из них обитают на мелководьях тропиков. Три сросшихся грудных сегмента и голова десятиногих покрыты сверху и с боков особой хитиновой складкой – карапаксом. На голове находятся короткие и длинные усики, сложные фасеточные глаза на подвижных стебельках и ротовые придатки – челюсти и ногочелюсти. За ногочелюстями расположены 5 пар ходильных ног. При помощи четырёх пар ног раки и крабы передвигаются по дну водоёма, а первая пара у них превращена в клешни. Раки-отшельники поселяются в пустых раковинах моллюсков, которые они всё время таскают за собой. У лангуст ходильные ноги обычно лишены клешней. У креветок двуветвистые брюшные ноги приспособлены для плавания.

ДЕ́ТСКИЕ ИНФЕКЦИО́ННЫЕ БОЛЕ́ЗНИ, группа инфекционных болезней, поражающих человека преимущественно в возрасте от нескольких месяцев до 7—8 лет. К ним относятся ветряная оспа, дифтерия, корь, коклюш, краснуха, полиомиелит, скарлатина, паротит эпидемический (свинка). Возбудители – вирусы и бактерии. Источник инфекции – больной ребёнок. Заражение происходит воздушно-капельным путём, реже – через предметы обихода (игрушки, книги, бельё). В тяжёлой форме болеют ослабленные дети. После перенесённого заболевания вырабатывается стойкий иммунитет.

ДЕ́ТСКИЙ ЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ ПАРАЛИ́Ч, непрогрессирующее поражение нервной системы вследствие недоразвития головного мозга в период внутриутробного развития, его повреждения при родах (родовая травма) или непосредственно после рождения. Проявляется нарушениями мышечного тонуса, неспособностью сохранять нормальную позу. Часто сопровождается нарушениями речи, судорогами, насильственными гримасами, может наблюдаться косоглазие. Психика обычно не изменена, хотя возможно снижение интеллекта. Заболевание обнаруживается в первые месяцы жизни ребёнка. Дети начинают ходить с опозданием, ноги передвигают с большим трудом, часто ступни касаются пола только пальцами. Лечение должно быть начато как можно раньше, пока не сформировались необратимые изменения в мышцах и суставах, и продолжаться всю жизнь. Его проводят невропатолог, логопед, ортопед и др. специалисты. Важная роль в социальной адаптации детей-инвалидов отводится их сверстникам, которые должны относиться к ним с сочувствием и готовностью помочь.

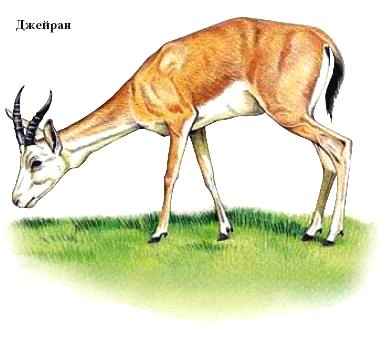

ДЖЕЙРА́Н, млекопитающее сем. полорогих. Дл. тела 94—115 см, выс. в холке 60—75 см, масса 18—33 кг. Рога только у самцов. Окраска песочная, под хвостом белое «зеркало», хвост чёрный. Распространён в Передней, Средней и Центральной Азии. Обитает в пустынях и полупустынях, по горным долинам поднимается на выс. до 3000 м над у. м. Кормится травянистыми и кустарниковыми растениями, совершает сезонные непериодические миграции на 100—200 км. Весной и летом джейраны держатся группами по 2—5 животных, осенью собираются в стада, достигающие нескольких сот голов. Гон в октябре—ноябре. Продолжительность беременности 150—180 сут, рождаются 1—2 детёныша. Вид внесён в Красную книгу МСОП.

Диапа́уза, период покоя в развитии и размножении животных. Свойственна представителям многих классов животных, но наиболее изучена у насекомых и млекопитающих. Диапауза может продолжаться от нескольких часов до нескольких лет. В её основе лежит анабиоз. В диапаузе значительно замедляется обмен веществ. Таким образом многие животные приспосабливаются к экстремальным экологическим условиям (температура и влажность воздуха, солёность воды и др.). У животных высоких северных широт диапауза наблюдается зимой, в засушливых областях низких широт – летом, в приливно-отливной зоне океанов – в течение года и т.п. В жизненном цикле животных могут встречаться: эмбриональная (у низших ракообразных, прямокрылых, грызунов и др.), личиночная (у двукрылых и перепончатокрылых), куколочная (у чешуекрылых), имагинальная (у жёсткокрылых) диапаузы. В зависимости от сезонных условий эти формы диапаузы могут быть обязательными или необязательными.

ДИАФРА́ГМА, мышечная перегородка, отделяющая у млекопитающих грудную полость от брюшной. Плоская тонкая мышца, имеющая форму купола, обращённого выпуклостью вверх. Сухожилия мышечных волокон, соединённые вместе, образуют её центр. В диафрагме имеются 3 отверстия, через которые из грудной полости в брюшную проходят пищевод, аорта, вены, нервы, лимфатиче-ский проток. Вместе с другими мышцами грудной стенки диафрагма участвует в акте дыхания. Движения диафрагмы, помимо дыхания, способствуют оттоку крови от органов брюшной полости и притоку её к сердцу, влияют на колебания давления в плевральной полости. Повреждения диафрагмы, встречающиеся при транспортных авариях и др., лечатся хирургически.

ДИГИТА́ЛИС, то же, что наперстянка.

ДИЗЕНТЕРИ́Я, инфекционная болезнь, вызывающая воспаление слизистой оболочки толстого кишечника. Сопровождается частым жидким стулом с примесью слизи и крови, болями в животе и ложными позывами на дефекацию. Дети болеют чаще, чем взрослые. Болезнь особенно опасна для малышей. Возбудители болезни – бактерии (дизентерийная палочка), реже – простейшие (амёбы). Они попадают на продукты питания, посуду, различные предметы через грязные руки больных дизентерией и бациллоносителей – здоровых людей, в кишечнике которых возбудители дизентерии находятся и размножаются. С ис-пражнениями они выделяются во внешнюю среду, попадают в почву, воду, разносятся мухами. Заражение происходит при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов, а также продуктов, выращенных на земле, удобренной фекалиями, при питье воды из водоёмов, рек, ручьёв, использовании грязной посуды, при посещении общественных туалетов без последующего мытья рук.

Первые признаки болезни (понос с кровью, повышение температуры, рвота) появляются через 2—3 сут после заражения. При тяжёлом течении болезни очень быстро развивается обезвоживание организма, наблюдаются слабость, головная боль, учащённое сердцебиение.

Лечение включает препараты, назначенные врачом, обильное питьё, специальную диету, витамины. Основное средство профилактики – соблюдение правил личной гигиены (дизентерия считается болезнью «грязных рук»).

ДИ́КАЯ СВИНЬЯ́, то же, что кабан.

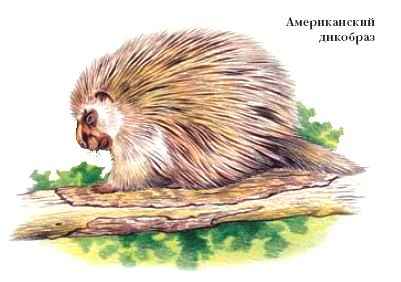

ДИКОБРА́ЗОВЫЕ, семейство грызунов. Включает 4 рода и 11 видов. Обитают в Африке, на юге Европы и Азии в разнообразных ландшафтах – от пустынь до лесов, поднимаются в горы до 3900 м над у.м. Телосложение тяжёлое, конечности короткие. Дл. тела 38—90 см, масса от 3 до 27 кг. Бо́льшая часть тела покрыта иглами дл. до 35 см, остальные волосы жёсткие, щетиновидные. При нападении хищника иглы поднимаются специальными мышцами и служат зверю защитой. Образ жизни одиночный, ночной. Дикобразы строят большие, сложные норы, используют для укрытий пещеры. Растительноядны, могут вредить с.-х. культурам. В помёте 1—5 детёнышей (чаще 1—2). Они рождаются с мягкими иглами, затвердевающими в течение первой недели. Живут до 15 лет, в неволе доживают до 20 лет. В Америке представлены собственным семейством, включающим 12 видов (см. Древесные дикобразы).

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента