Агриппина также верила в астрологию, как и многие другие образованные люди того времени. Казалось очевидным, что должна быть некая гармония между землей и другими небесными телами и что последние таким образом управляют жизнями людей. Ведущий толкователь этой доктрины Барбилл, который был царского происхождения и, возможно, был сыном придворного астролога при Тиберии, писал одному из друзей Сенеки, объясняя, почему существует такое влияние, и весьма вероятно, что этот представитель столь невразумительного учения был близким другом Нерона и идентичен с его губернатором Египта, носящим такое же имя. Существовал любопытный контраст между этой модой на астрологию и время от времени повторяющейся тенденцией правительства отправлять астрологов в ссылку – предположительно, менее модных, которые легко могли навлечь на себя погибель, например, когда начинали говорить о гороскопах императора. Специалист по вопросам сельского хозяйства Колумелла написал трактат, озаглавленный «Протиз астрологов», но, к сожалению, он не дошел до наших дней.

Что же касается Нерона, увлечение астрологией было вызвано его глубоким интересом к магическому искусству. Он имел обыкновение носить при себе маленькую фигурку девушки, подобие талисмана, о которых мы читаем в папирусе магов, обнаруженном в песках Египта. Ведь вскоре после того, как Нерон заполучил ее образ, он раскрыл заговор против себя, и поэтому с тех пор у него вошло в привычку совершать жертвоприношение статуэтке ежедневно три раза в день. Лукан был также основательно знаком с восточной магией – он был первым из поэтов, кто, насколько нам известно, обладал такими знаниями. Ужасы, в которые Лукан, как и его дядя Сенека, любили погружаться, включали цветастый, бросающий в дрожь отчет о некромантии, к которой Нерон также сильно пристрастился. Сплетни того времени относили эти его занятия к угрызениям совести за убийство своей матери. Это сомнительно, но отказ Нерона посетить Афины позднее вполне мог быть вызван легендами о том, как в этом городе матереубийцу Ореста преследовали фурии. И по той же самой причине он не осмеливался принимать участие в Элевсинских мистериях – которые были наиболее почитаемой церемонией греческой религии, – поскольку перед тем, как начать церемонию в Элевсии, глашатай, по обычаю, возвещал, что все, кто совершил преступления или неблаговидные поступки, должны покинуть это место. Нерон не осмелился бы не повиноваться этому приказу.

Император был суеверен не больше, чем его подданные, а возможно, менее легковерен, чем большинство из них. Появление комет всегда вызывало у правительства беспокойство – это являлось поводом предполагать, что произойдет смена императора, и Сенека не был склонен думать, что это беспокойство совершенно беспочвенно.

За чудесами, предзнаменованиями и знамениями пристально следили, широко сообщали о них и свободно их изобретали. Летописцы, в соответствии с традицией, все еще считали необходимым записывать их, не обязательно потому, что доверяли частным сообщениям (хотя они в большинстве случаев верили, что некоторые из них вполне могли быть правдой), но потому, что подобные истории отражали настроения и эмоции народа. После смерти Агриппины, например, говорили о многочисленных чудесах.

«Одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе была умерщвлена молнией; внезапно затмилось солнце и небесный огонь коснулся четырнадцати концов города. Но боги были ко всему этому непричастны, и многие годы Нерон продолжал властвовать и беспрепятственно творить злодеяния» (Тацит. Анналы, XIV, 12).

И два года спустя Нерону показали младенца, родившегося с четырьмя головами и соответствующим количеством конечностей.

Отложил ли бы император в 62 году свой развод и повторную женитьбу, если бы приметы были неблагоприятны, – мы не можем сказать. Но во всяком случае, удручающие обстоятельства конца Октавии, вероятно, довольно быстро улетучились у него из головы, поскольку привели к такой счастливой развязке. Его радость возросла, когда 21 января 63 года Поппея подарила ему дочь.

Рожденная в его родном городе, Анции (Anzio), малышка получила имя Клавдия и была почти сразу же провозглашена «Августой», как и ее мать. Было несколько нелепым нововведением называть новорожденную этим священным именем. Но ее называли Августой на оловянных амулетах, которые были отчеканены в Риме и, возможно, служили в качестве тессеров [23] для бесплатной раздачи даров в честь этого события. По этому поводу были большие празднества. Почти весь римский Сенат отправился нанести визит в Анций, и городку подарили золотые статуи и устроили игры в цирке. Другие игры учредили в Риме, где также был издан эдикт об основании храма плодородия, а записи Арвальского братства говорят о том, что в апреле его члены воздали жертвы духам двух августейших особ вместе – и Поппеи, и Клавдии.

Но празднества резко оборвались в мае, потому что малышка умерла. В комментарии Тацита об этом мало сочувствия.

«И вот снова посыпались льстивые предложения причислить умершую к сонму богов и для воздаяния ей божеских почестей соорудить храм и назначить жреца; сам Нерон как не знал меры в радости, так не знал ее и в скорби» (Тацит. Анналы, XV, 23).

Нерон добился отцовства с помощью исключительно грязных средств. Однако все равно добился, и даже дочь, пока была жива, была полезным преимуществом для потенциальной династии. Но теперь мечта закончилась, и детей у него больше никогда не было.

Глава 9. ВЕЛИКИЙ ПОЖАР И ХРИСТИАНЕ

Народные козлы отпущения

Что же касается Нерона, увлечение астрологией было вызвано его глубоким интересом к магическому искусству. Он имел обыкновение носить при себе маленькую фигурку девушки, подобие талисмана, о которых мы читаем в папирусе магов, обнаруженном в песках Египта. Ведь вскоре после того, как Нерон заполучил ее образ, он раскрыл заговор против себя, и поэтому с тех пор у него вошло в привычку совершать жертвоприношение статуэтке ежедневно три раза в день. Лукан был также основательно знаком с восточной магией – он был первым из поэтов, кто, насколько нам известно, обладал такими знаниями. Ужасы, в которые Лукан, как и его дядя Сенека, любили погружаться, включали цветастый, бросающий в дрожь отчет о некромантии, к которой Нерон также сильно пристрастился. Сплетни того времени относили эти его занятия к угрызениям совести за убийство своей матери. Это сомнительно, но отказ Нерона посетить Афины позднее вполне мог быть вызван легендами о том, как в этом городе матереубийцу Ореста преследовали фурии. И по той же самой причине он не осмеливался принимать участие в Элевсинских мистериях – которые были наиболее почитаемой церемонией греческой религии, – поскольку перед тем, как начать церемонию в Элевсии, глашатай, по обычаю, возвещал, что все, кто совершил преступления или неблаговидные поступки, должны покинуть это место. Нерон не осмелился бы не повиноваться этому приказу.

Император был суеверен не больше, чем его подданные, а возможно, менее легковерен, чем большинство из них. Появление комет всегда вызывало у правительства беспокойство – это являлось поводом предполагать, что произойдет смена императора, и Сенека не был склонен думать, что это беспокойство совершенно беспочвенно.

За чудесами, предзнаменованиями и знамениями пристально следили, широко сообщали о них и свободно их изобретали. Летописцы, в соответствии с традицией, все еще считали необходимым записывать их, не обязательно потому, что доверяли частным сообщениям (хотя они в большинстве случаев верили, что некоторые из них вполне могли быть правдой), но потому, что подобные истории отражали настроения и эмоции народа. После смерти Агриппины, например, говорили о многочисленных чудесах.

«Одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе была умерщвлена молнией; внезапно затмилось солнце и небесный огонь коснулся четырнадцати концов города. Но боги были ко всему этому непричастны, и многие годы Нерон продолжал властвовать и беспрепятственно творить злодеяния» (Тацит. Анналы, XIV, 12).

И два года спустя Нерону показали младенца, родившегося с четырьмя головами и соответствующим количеством конечностей.

Отложил ли бы император в 62 году свой развод и повторную женитьбу, если бы приметы были неблагоприятны, – мы не можем сказать. Но во всяком случае, удручающие обстоятельства конца Октавии, вероятно, довольно быстро улетучились у него из головы, поскольку привели к такой счастливой развязке. Его радость возросла, когда 21 января 63 года Поппея подарила ему дочь.

Рожденная в его родном городе, Анции (Anzio), малышка получила имя Клавдия и была почти сразу же провозглашена «Августой», как и ее мать. Было несколько нелепым нововведением называть новорожденную этим священным именем. Но ее называли Августой на оловянных амулетах, которые были отчеканены в Риме и, возможно, служили в качестве тессеров [23] для бесплатной раздачи даров в честь этого события. По этому поводу были большие празднества. Почти весь римский Сенат отправился нанести визит в Анций, и городку подарили золотые статуи и устроили игры в цирке. Другие игры учредили в Риме, где также был издан эдикт об основании храма плодородия, а записи Арвальского братства говорят о том, что в апреле его члены воздали жертвы духам двух августейших особ вместе – и Поппеи, и Клавдии.

Но празднества резко оборвались в мае, потому что малышка умерла. В комментарии Тацита об этом мало сочувствия.

«И вот снова посыпались льстивые предложения причислить умершую к сонму богов и для воздаяния ей божеских почестей соорудить храм и назначить жреца; сам Нерон как не знал меры в радости, так не знал ее и в скорби» (Тацит. Анналы, XV, 23).

Нерон добился отцовства с помощью исключительно грязных средств. Однако все равно добился, и даже дочь, пока была жива, была полезным преимуществом для потенциальной династии. Но теперь мечта закончилась, и детей у него больше никогда не было.

Глава 9. ВЕЛИКИЙ ПОЖАР И ХРИСТИАНЕ

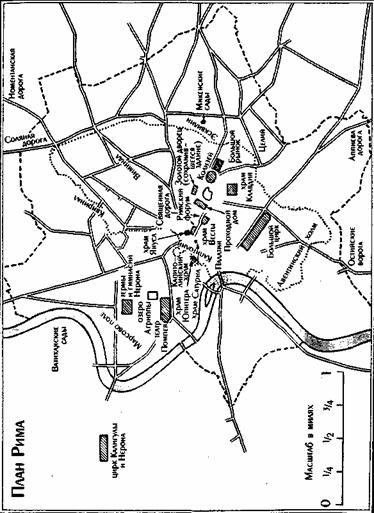

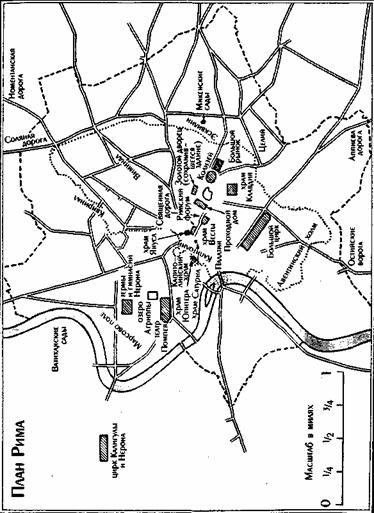

Римляне придавали большую важность юбилеям, естественным или придуманным. В 64 году люди заметили, что неожиданно подошел один зловещий юбилей. 19 июля было датой, когда галлы подожгли город почти за четыре с половиной века до этого. И вот теперь, в ночь с 18-го на 19 июля 64 года, разразился Великий римский пожар – самый ужасный и разрушительный пожар из тех, что довелось испытать городу. Вот что Тацит рассказывает по этому поводу:

«Начало ему было положено в той части цирка, которая примыкает к холмам Палатину и Целию; там, в лавках с легко воспламеняющимся товаром, вспыхнул и мгновенно разгорелся огонь и, гонимый ветром, быстро распространился вдоль всего цирка. Тут не было ни домов, ни храмов, защищенных оградами, ни чего-либо, что могло бы его задержать. Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднявшееся затем на возвышенность и устремившееся снова вниз, опережало возможность бороться с ним и вследствие быстроты, с какой надвигалось это несчастье, и потому, что сам город с кривыми, изгибавшимися то сюда, то туда узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей. Раздавались крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, беспомощных детей; и те, кто думал лишь о себе, и те, кто заботился о других, таща на себе немощных или поджидая их, когда они отставали, одни медлительностью, другие торопливостью увеличивали всеобщее смятение. И нередко случалось, что на не оглядывавшихся назад пламя обрушивалось с боков или спереди. Иные пытались спастись в соседних улицах, а когда огонь настигал их и там, они обнаруживали, что места, ранее представлявшиеся им отдаленными, находятся в столь же бедственном состоянии. Под конец, не зная, откуда нужно бежать, куда направляться, люди заполняют пригородные дороги, располагаются на полях; некоторые погибли, лишившись всего имущества и даже дневного пропитания, другие, хотя им и был открыт путь к спасению, – из любви и привязанности к близким, которых они не смогли вырвать у пламени…

Лишь на шестой день у подножия Эсквилина был, наконец, укрощен пожар, после того как на обширном пространстве были срыты дома, чтобы огонь встретил голое поле и как бы открытое небо. Но еще не миновал страх, как огонь снова вспыхнул, правда в не столь густо застроенных местах; по этой причине на этот раз было меньше человеческих жертв, но уничтоженных пламенем святилищ богов и предназначенных для украшения города портиков еще больше…

Установить число уничтоженных пожаром особняков, жилых домов и храмов было бы нелегко; но из древнейших святилищ сгорели храм, посвященный Сервием Туллием Луне, большой жертвенник и храм, посвященный Геркулесу аркадянином Эвандром в его присутствии, построенный Ромулом по обету храм Юпитера-Остановителя, царский дворец Нумы и святилище Весты с Пенатами римского народа; тогда же погибли сокровища, добытые в стольких победах, выдающиеся произведения греческого искусства, древние и достоверные списки трудов великих писателей и многое такое, о чем вспоминали люди старшего возраста и что не могло быть восстановлено, несмотря на столь поразительное великолепие восставшего из развалин города» (Тацит. Анналы, XV, 38, 40, 41).

Нерон в это время находился в Анции, но как только начался пожар, поспешил вернуться и организовал помощь. Кроме публичных зданий на Марсовом поле, его Ватиканские сады были открыты для беженцев, поспешно возводилось временное жилье. Продукты привезли из Остии и соседних городов, и цены на пшеницу были временно снижены до одной шестнадцатой от ее обычной цены.

Но все эти благотворительные меры не могли убедить население, уверенное в том, что именно Нерон намеренно устроил поджог. По обычаю, было принято хвалить правителя страны, когда новости бывали хорошими, и поэтому, когда случались несчастья, казалось правильным, что вина должна пасть на него. Кроме того, пока город горел, ходили слухи, что Нерон был настолько тронут зрелищем, что взял свою кифару, облачился в свой певческий наряд и все это время исполнял трагическую песнь собственного сочинения под названием «Падение Трои», которая, по-видимому, основывалась на его эпической поэме «Троянская война». Такова знаменитая легенда о том, что Нерон играл на флейте, пока горел Рим; хотя если он действительно играл на каком-то музыкальном инструменте, то это была кифара, а не флейта.

Историки сходятся во мнении, что Нерон действительно играл и пел, однако существуют расхождения в том, где это имело место. В соответствии с Тацитом, все происходило на сцене его личного театра. Дион Кассий говорит, что он стоял «на крыше своего дворца». А Светоний, более обстоятельно, приписывает место действия «Микенской башне», вероятно башне, соединяющейся с усадьбами и Микенскими садами на Эсквилине, владениями Нерона, которые, по-видимому, были местом его пребывания в свободное время. Но где бы подобная сцена ни разыгрывалась, весьма вероятно, что такое выступление Нерона действительно имело место. Когда человеку его артистических вкусов и эмоций предлагается фон такого превосходного фейерверка, он непременно счел бы соблазн непреодолимым. С другой стороны, его поступок был гибельным с точки зрения общественного мнения – петь и играть на кифаре, когда народ переживает такие жизненные невзгоды, наверняка считалось выражением бессердечности. Хотя это все равно не могло служить основанием для того, чтобы считать Нерона виновником пожара. Но пострадавшее население, услышав рассказ об этом, вполне могло прийти к заключению, что, если император нашел пожар столь восхитительным, определенно именно он и положил ему начало.

К тому же были другие обстоятельства, которые отметали подозрения, что именно Нерон был поджигателем. Прежде всего видели, что попытки борьбы с огнем встречали противостояние.

«И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить свое жилище, вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром; а были и такие, которые открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле».

И Тацит, который упоминает об этих странных событиях, добавляет, что, хотя эти загадочные фигуры могли быть обыкновенными мародерами, желавшими беспрепятственно получить добычу, не исключена вероятность, что они действовали по чьим-то указаниям. Если так, то кто их отдал? Кто еще, как не сам император? Еще одним удручающим событием была повторная вспышка огня, после того как всем казалось, что пожар уже закончился. Дело в том, что этот новый большой пожар начался в усадьбе, принадлежавшей командиру охраны Тигеллину, – это заставило людей подумать, что он сам и устроил поджог – с целью закончить работу, которая была так хорошо начата (императором), но не осуществлена до конца.

Слухи, направленные против Нерона, были вызваны уверенностью или подозрением, что он с радостью очистил бы большой участок земли, поскольку желал построить новый дворец. Нерон уже сильно расширил свою резиденцию в центре города. Но поскольку народ, вне всяких сомнений, уже знал об этом, это было довольно незначительное событие, по сравнению с размахом Золотого дворца, который он задумал. Когда вскоре после этого стало ясно, что эти прогнозы о его намерениях нового строительства были верны, подозрения в том, что именно император и положил начало первому пожару, стали казаться более убедительными. Почти два поколения спустя Тацит счел, что лучше всего будет воздержаться от суждений по этому вопросу, смешав воедино две версии – одну, обвиняющую Нерона, и другую, подчеркивающую энергичные спасательные меры; что же касается виновника, то Тацит довольствуется типичными намеками. Но Светоний прямо обвиняет Нерона: и его точка зрения восходит непосредственно к его современникам, включая Плиния Старшего или кого-то еще, кто добавил комментарии к его тексту. Еще одним летописцем того времени, который, возможно, придерживался такой же точки зрения и был цитирован более поздними историками, был некий Клувий Руф, который хотел стереть людскую память о том, что он некогда был другом Нерону (см. также приложение 2).

Слухи, направленные против Нерона, были вызваны уверенностью или подозрением, что он с радостью очистил бы большой участок земли, поскольку желал построить новый дворец. Нерон уже сильно расширил свою резиденцию в центре города. Но поскольку народ, вне всяких сомнений, уже знал об этом, это было довольно незначительное событие, по сравнению с размахом Золотого дворца, который он задумал. Когда вскоре после этого стало ясно, что эти прогнозы о его намерениях нового строительства были верны, подозрения в том, что именно император и положил начало первому пожару, стали казаться более убедительными. Почти два поколения спустя Тацит счел, что лучше всего будет воздержаться от суждений по этому вопросу, смешав воедино две версии – одну, обвиняющую Нерона, и другую, подчеркивающую энергичные спасательные меры; что же касается виновника, то Тацит довольствуется типичными намеками. Но Светоний прямо обвиняет Нерона: и его точка зрения восходит непосредственно к его современникам, включая Плиния Старшего или кого-то еще, кто добавил комментарии к его тексту. Еще одним летописцем того времени, который, возможно, придерживался такой же точки зрения и был цитирован более поздними историками, был некий Клувий Руф, который хотел стереть людскую память о том, что он некогда был другом Нерону (см. также приложение 2).

Однако в действительности ответственность нельзя возлагать на Нерона. Если он действительно хотел снести здания, чтобы расчистить место для Золотого дворца, он не стал бы устраивать поджог на таком далеком расстоянии от нужного места. Более того, пожар достиг и уничтожил его собственный дворец на Палатине, которого Нерон не имел желания лишаться, поскольку только что отделал его заново и явно намеревался включить его в новый план. И определенно Нерон не стал бы приступать к задуманному именно в то время, когда луна была полной, – вычисления показали, что именно так и было, – полнолуние не лучшее время, чтобы поджог остался незамеченным. Тем не менее слухи о том, что за все в ответе Нерон, свирепствовали среди бедствующего населения. Никогда еще не был он столь непопулярен, и большой взрыв официальных, утешительных, религиозных обрядов ничем не помог отвлечь общественное мнение от этого рискованного голословного утверждения. Следовательно, возникла необходимость отвести обвинение и переложить его на какого-нибудь другого человека или группу людей.

«Начало ему было положено в той части цирка, которая примыкает к холмам Палатину и Целию; там, в лавках с легко воспламеняющимся товаром, вспыхнул и мгновенно разгорелся огонь и, гонимый ветром, быстро распространился вдоль всего цирка. Тут не было ни домов, ни храмов, защищенных оградами, ни чего-либо, что могло бы его задержать. Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднявшееся затем на возвышенность и устремившееся снова вниз, опережало возможность бороться с ним и вследствие быстроты, с какой надвигалось это несчастье, и потому, что сам город с кривыми, изгибавшимися то сюда, то туда узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей. Раздавались крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, беспомощных детей; и те, кто думал лишь о себе, и те, кто заботился о других, таща на себе немощных или поджидая их, когда они отставали, одни медлительностью, другие торопливостью увеличивали всеобщее смятение. И нередко случалось, что на не оглядывавшихся назад пламя обрушивалось с боков или спереди. Иные пытались спастись в соседних улицах, а когда огонь настигал их и там, они обнаруживали, что места, ранее представлявшиеся им отдаленными, находятся в столь же бедственном состоянии. Под конец, не зная, откуда нужно бежать, куда направляться, люди заполняют пригородные дороги, располагаются на полях; некоторые погибли, лишившись всего имущества и даже дневного пропитания, другие, хотя им и был открыт путь к спасению, – из любви и привязанности к близким, которых они не смогли вырвать у пламени…

Лишь на шестой день у подножия Эсквилина был, наконец, укрощен пожар, после того как на обширном пространстве были срыты дома, чтобы огонь встретил голое поле и как бы открытое небо. Но еще не миновал страх, как огонь снова вспыхнул, правда в не столь густо застроенных местах; по этой причине на этот раз было меньше человеческих жертв, но уничтоженных пламенем святилищ богов и предназначенных для украшения города портиков еще больше…

Установить число уничтоженных пожаром особняков, жилых домов и храмов было бы нелегко; но из древнейших святилищ сгорели храм, посвященный Сервием Туллием Луне, большой жертвенник и храм, посвященный Геркулесу аркадянином Эвандром в его присутствии, построенный Ромулом по обету храм Юпитера-Остановителя, царский дворец Нумы и святилище Весты с Пенатами римского народа; тогда же погибли сокровища, добытые в стольких победах, выдающиеся произведения греческого искусства, древние и достоверные списки трудов великих писателей и многое такое, о чем вспоминали люди старшего возраста и что не могло быть восстановлено, несмотря на столь поразительное великолепие восставшего из развалин города» (Тацит. Анналы, XV, 38, 40, 41).

Нерон в это время находился в Анции, но как только начался пожар, поспешил вернуться и организовал помощь. Кроме публичных зданий на Марсовом поле, его Ватиканские сады были открыты для беженцев, поспешно возводилось временное жилье. Продукты привезли из Остии и соседних городов, и цены на пшеницу были временно снижены до одной шестнадцатой от ее обычной цены.

Но все эти благотворительные меры не могли убедить население, уверенное в том, что именно Нерон намеренно устроил поджог. По обычаю, было принято хвалить правителя страны, когда новости бывали хорошими, и поэтому, когда случались несчастья, казалось правильным, что вина должна пасть на него. Кроме того, пока город горел, ходили слухи, что Нерон был настолько тронут зрелищем, что взял свою кифару, облачился в свой певческий наряд и все это время исполнял трагическую песнь собственного сочинения под названием «Падение Трои», которая, по-видимому, основывалась на его эпической поэме «Троянская война». Такова знаменитая легенда о том, что Нерон играл на флейте, пока горел Рим; хотя если он действительно играл на каком-то музыкальном инструменте, то это была кифара, а не флейта.

Историки сходятся во мнении, что Нерон действительно играл и пел, однако существуют расхождения в том, где это имело место. В соответствии с Тацитом, все происходило на сцене его личного театра. Дион Кассий говорит, что он стоял «на крыше своего дворца». А Светоний, более обстоятельно, приписывает место действия «Микенской башне», вероятно башне, соединяющейся с усадьбами и Микенскими садами на Эсквилине, владениями Нерона, которые, по-видимому, были местом его пребывания в свободное время. Но где бы подобная сцена ни разыгрывалась, весьма вероятно, что такое выступление Нерона действительно имело место. Когда человеку его артистических вкусов и эмоций предлагается фон такого превосходного фейерверка, он непременно счел бы соблазн непреодолимым. С другой стороны, его поступок был гибельным с точки зрения общественного мнения – петь и играть на кифаре, когда народ переживает такие жизненные невзгоды, наверняка считалось выражением бессердечности. Хотя это все равно не могло служить основанием для того, чтобы считать Нерона виновником пожара. Но пострадавшее население, услышав рассказ об этом, вполне могло прийти к заключению, что, если император нашел пожар столь восхитительным, определенно именно он и положил ему начало.

К тому же были другие обстоятельства, которые отметали подозрения, что именно Нерон был поджигателем. Прежде всего видели, что попытки борьбы с огнем встречали противостояние.

«И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить свое жилище, вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром; а были и такие, которые открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле».

И Тацит, который упоминает об этих странных событиях, добавляет, что, хотя эти загадочные фигуры могли быть обыкновенными мародерами, желавшими беспрепятственно получить добычу, не исключена вероятность, что они действовали по чьим-то указаниям. Если так, то кто их отдал? Кто еще, как не сам император? Еще одним удручающим событием была повторная вспышка огня, после того как всем казалось, что пожар уже закончился. Дело в том, что этот новый большой пожар начался в усадьбе, принадлежавшей командиру охраны Тигеллину, – это заставило людей подумать, что он сам и устроил поджог – с целью закончить работу, которая была так хорошо начата (императором), но не осуществлена до конца.

Однако в действительности ответственность нельзя возлагать на Нерона. Если он действительно хотел снести здания, чтобы расчистить место для Золотого дворца, он не стал бы устраивать поджог на таком далеком расстоянии от нужного места. Более того, пожар достиг и уничтожил его собственный дворец на Палатине, которого Нерон не имел желания лишаться, поскольку только что отделал его заново и явно намеревался включить его в новый план. И определенно Нерон не стал бы приступать к задуманному именно в то время, когда луна была полной, – вычисления показали, что именно так и было, – полнолуние не лучшее время, чтобы поджог остался незамеченным. Тем не менее слухи о том, что за все в ответе Нерон, свирепствовали среди бедствующего населения. Никогда еще не был он столь непопулярен, и большой взрыв официальных, утешительных, религиозных обрядов ничем не помог отвлечь общественное мнение от этого рискованного голословного утверждения. Следовательно, возникла необходимость отвести обвинение и переложить его на какого-нибудь другого человека или группу людей.

Народные козлы отпущения

Жертвами, которые выбрало правительство для этой цели, стали христиане, чье несчастливое появление на сцене истории побудило Тацита к его самому знаменитому и загадочному высказыванию.

«Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому» (Тацит. Анналы, XV, 44, 2-8).

Иисус был распят в Иудее во время прокураторства Понтия Пилата, чье пребывание префектом этой незначительной провинции отмечено надписью, недавно найденной в ее столице Кесарии, между современной Натанией (Nathanya) и Хайфой (Haifa). И это было за тридцать лет до Великого римского пожара. С тех пор верование пришло из Иерусалима в Самарию и на север в Антиохию, потом в Малую Азию и на Балканы, а затем и в Италию. Еще до середины I века христиане уже были в самом Риме. Святой Петр предпринял путешествия в Антиохию, Коринф и Рим, хотя, вопреки традиции, он, вероятно, по прибытии нашел, что церковь уже существует в столице, а святой Павел, римский гражданин из греческого города Тарса на юговостоке Малой Азии, предпринял свои многочисленные путешествия, проповедуя веру, как и многие другие до него, как иудеям, так и не иудеям. Он также добрался до Рима.

Ранее в Македонии Павел и его товарищ Сила попали в очень неприятную ситуацию в Фессалонике (Салоники) и Филиппах.

Вероятно, их обвинили в магии, которая была запрещена законом, если она была вредной, и их обвинили в попытке обратить в свою веру нехристиан, что широко считалось неприличным и могло легко привести к ситуации, когда выдвигаются обвинения в преступлении. Но брат Сенеки Галлион, который стал губернатором Ахеи (Греция) в 52 году, отказался, рассматривать выдвинутое иудеями обвинение в том, что Павел пытался убедить людей поклоняться Господу вопреки закону. Галлион благоразумно вернул дело обратно, отклонив предложение быть судьей в таком процессе.

Почти пять лет спустя, когда Нерон взошел на трон, другой губернатор Иудеи, Фест, оказался перед такой же дилеммой. После жалобы азиатских евреев на то, что он осквернил их церковь, Павел был арестован неким римским офицером в провинции Иудеи, чтобы спасти его от самосуда. В течение двух лет он был интернирован в Кесарию, а затем отправлен в Рим по его собственной просьбе. Любой римский гражданин мог обратиться к императору с жалобой на приговор суда, вынесенный ему. Но в случае с Павлом поступили особо, поскольку губернатор, насколько нам известно, даже не предпринял попытки рассмотреть его дело. Он мог бы сделать это, если бы захотел, и были юридические основания для обвинения в подстрекательстве. Но он был лишь рад избавиться от такого зажигательного пропагандиста. Итак, Павел под военным эскортом был отправлен в Рим.

Путешествие было богато событиями, и Павел пережил кораблекрушение, но в конце концов в 59-м или в 60 году он прибыл в Рим и был доставлен к Бурру как командиру преторианской гвардии. Тем не менее Павел не был арестован, и мы больше не слышим о его деле, но он провел два года в столице, общаясь очень свободно со всеми своими единомышленниками христианами. Павел записал о своем намерении совершить путешествие в Испанию, но у нас нет определенных доказательств, что он его совершил. Поскольку он был знаком с испанцем Галлионом, Павел мог предположительно быть знаком и с братом Галлиона Сенекой, в чьем философском учении содержатся некоторые те же предопределяющие и моральные концепции, какие мы находим в раннехристианской этике и теологии, поскольку эти идеи служили разменной монетой того времени. Позднее был измыслен обмен письмами между ними. Также считается, что Петр и Павел были казнены в Риме, – судя по некоторым сведениям, оба одновременно.

Относительно ранние версии событий, датируемые III веком, не связывают их смерти с расследованием последующего пожара, но тем не менее уверенность растет, что именно в это время они приняли мученическую смерть.

Версия Тацита о гонении христиан колеблется между точкой зрения, что христиане были признаны виновными в поджоге, и мнением, что на них совершались нападки лишь за то, что они были христианами. Даже самые современные исследования слов историка – а их исследователи были многочисленны – не проясняют этого недоразумения. Действительно, те же самые неясные отношения существовали среди людей в основном во время проведения расследования. Поскольку эта неясность была, очевидно, предусмотрена правительством, которое старалось создать впечатление – в процессе расследования этого дела, – что признание в христианском веровании равносильно признанию в поджоге.

Вероятно, Нерон и его советники в действительности не верили, что Рим подожгли христиане. Но для того, чтобы отвлечь внимание от слухов, что в нем виновен император, они сочли удобным связать это с самой непопулярной и беззащитной группой населения, какую только смогли найти. Преследования христиан во время правления Нерона послужили прототипом других в более поздние времена. Но было бы неправильно согласиться с подтекстом слов Тацита о том, что христиане подвергались нападкам со стороны Нерона потому, что они практиковали христианство, то есть потому, что они не осуществляли определенные местные религиозные обряды, осуществлять которые для нехристиан было нормой. Маловероятно, что Нерон предпринял какие-то меры, которые ставили вне закона христианство как таковое; с юридической точки зрения этот вопрос, по-видимому, так и остался нерешенным.

Тацит подводит этому краткий итог, когда замечает, что христиане ненавидели весь род людской. Это не является каким-то особым обвинением с точки зрения закона, но во взрывоопасной ситуации может очень быстро привести к нему. Люди, которые вели себя столь подозрительно странно, могли в любое время оказаться обвиненными в разжигании междоусобицы или в подстрекательстве населения к насилию.

О чем говорит такая необычность? Прежде всего, это было частью необычности, присущей любому и каждому иноземному культу. Существовало сильное убеждение, что поклоняться следует лишь наследственным римским божествам и что нет более верного способа делать это, как исполняя традиционные обряды. Приверженность к неримской религии была «суеверием», а это было сродни преступлению. Верно, что веками многие восточные культы, даже самые экзотические и оргастические, почитались (хотя бы отчасти) в Риме, прижившись там в специально предназначенных для этого храмах. Также верно, что Нерон, Поппея, Отон и их друзья могли свободно выражать свои личные вкусы, питая склонность к той или иной восточной религии. Но для других чуть менее привилегированных, чем они, это могло быть опасным.

Существовал прецедент подобного рода всего за шесть лет до этого, когда Помпония Грецина, жена Авла Плавтия, который отпраздновал малый триумф над британцами во времена правления Клавдия, оказалась привлеченной к суду «за приверженность к чужеземному суеверию» (Тацит. Анналы, XIII, 32, 3).

Причины этого обвинения не приводятся. Нам лишь сообщается, что после убийства Мессалиной одной из ее родственниц (придворной дамы), Помпония не прекратила горевать и никогда не снимала траурных одежд. Другими словами, она показала, что «отличается» от общества, окружавшего ее, и эта ее необычность выглядела вдвойне подозрительной при ее интересе к некоему восточному культу. Об этом сообщили ее мужу, как главе семейства, что скорее предполагает, что было выдвинуто обвинение в распутном сексуальном поведении, относимом (иногда верно, а иногда нет) к восточным «суевериям». На самом деле Помпония была оправдана, но продолжала носить траур еще тридцать лет. Возможно, она была христианкой, потому что сто пятьдесят лет спустя мы слышим о христианке Помпонии Грецине. Но не исключена вероятность, что она была еврейкой. Иудеи тоже были «не такие, как все», потому что не могли вполне присоединиться к убеждению, что император был их единственным правителем. Действительно, Иосиф Флавий, иудей, вполне мог создать слово «теократия», что означает передачу всей верховной власти и полномочий в руки Господа Бога.

Таким образом, растущие враждебные эмоции, которые вызывала волна восточных религий того времени в сердцах консервативных римлян, не пощадили иудеев. А люди знали, кто они такие и какой веры придерживаются, поскольку в столице находился ряд синагог. Возможно, к концу века их число насчитывало одиннадцать или двенадцать: и иудеи в квартале, где они проживали, вполне могли составить общую конгрегацию в количестве около пятидесяти тысяч.

И не только одни консерваторы не любили иудаизм. Несмотря на то что один человек еврейского происхождения, некий Тиберий Юлий Александр, сумел достичь высот карьеры при правлении императора Нерона и был губернатором в Египте (предположительно после отказа от своей религии), даже либерально настроенный Сенека говорит о евреях тем же основательно враждебным языком, что Тацит и Светоний о христианстве, поскольку называет их самым криминальным из всех народов.

Почему же тогда Нерон, когда ему были нужны козлы отпущения, не обрушился на иудеев? Одной из причин может быть то, что они пользовались благосклонностью Поппеи. Но, кроме того, нападки на евреев, живших в столице, имели бы удручающие последствия для римского правительства на Востоке. Потому что точка возгорания конфликта между греками и иудеями находилась в опасной близости. Губернаторы Египта, Сирии и Иудеи были постоянно заняты деликатной задачей сохранения равновесия и мира между этими взаимно и до дикости недружелюбными сообществами. И они ни в коей мере не всегда решались в пользу греков. Так случилось, что недовольство иудеев на их родине в этот самый момент быстро приближалось к критической точке. Начать гонения на их собратьев по религии в Риме означало бы вызвать самые жестокие волнения в Иудее и во всех восточных провинциях.

«Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому» (Тацит. Анналы, XV, 44, 2-8).

Иисус был распят в Иудее во время прокураторства Понтия Пилата, чье пребывание префектом этой незначительной провинции отмечено надписью, недавно найденной в ее столице Кесарии, между современной Натанией (Nathanya) и Хайфой (Haifa). И это было за тридцать лет до Великого римского пожара. С тех пор верование пришло из Иерусалима в Самарию и на север в Антиохию, потом в Малую Азию и на Балканы, а затем и в Италию. Еще до середины I века христиане уже были в самом Риме. Святой Петр предпринял путешествия в Антиохию, Коринф и Рим, хотя, вопреки традиции, он, вероятно, по прибытии нашел, что церковь уже существует в столице, а святой Павел, римский гражданин из греческого города Тарса на юговостоке Малой Азии, предпринял свои многочисленные путешествия, проповедуя веру, как и многие другие до него, как иудеям, так и не иудеям. Он также добрался до Рима.

Ранее в Македонии Павел и его товарищ Сила попали в очень неприятную ситуацию в Фессалонике (Салоники) и Филиппах.

Вероятно, их обвинили в магии, которая была запрещена законом, если она была вредной, и их обвинили в попытке обратить в свою веру нехристиан, что широко считалось неприличным и могло легко привести к ситуации, когда выдвигаются обвинения в преступлении. Но брат Сенеки Галлион, который стал губернатором Ахеи (Греция) в 52 году, отказался, рассматривать выдвинутое иудеями обвинение в том, что Павел пытался убедить людей поклоняться Господу вопреки закону. Галлион благоразумно вернул дело обратно, отклонив предложение быть судьей в таком процессе.

Почти пять лет спустя, когда Нерон взошел на трон, другой губернатор Иудеи, Фест, оказался перед такой же дилеммой. После жалобы азиатских евреев на то, что он осквернил их церковь, Павел был арестован неким римским офицером в провинции Иудеи, чтобы спасти его от самосуда. В течение двух лет он был интернирован в Кесарию, а затем отправлен в Рим по его собственной просьбе. Любой римский гражданин мог обратиться к императору с жалобой на приговор суда, вынесенный ему. Но в случае с Павлом поступили особо, поскольку губернатор, насколько нам известно, даже не предпринял попытки рассмотреть его дело. Он мог бы сделать это, если бы захотел, и были юридические основания для обвинения в подстрекательстве. Но он был лишь рад избавиться от такого зажигательного пропагандиста. Итак, Павел под военным эскортом был отправлен в Рим.

Путешествие было богато событиями, и Павел пережил кораблекрушение, но в конце концов в 59-м или в 60 году он прибыл в Рим и был доставлен к Бурру как командиру преторианской гвардии. Тем не менее Павел не был арестован, и мы больше не слышим о его деле, но он провел два года в столице, общаясь очень свободно со всеми своими единомышленниками христианами. Павел записал о своем намерении совершить путешествие в Испанию, но у нас нет определенных доказательств, что он его совершил. Поскольку он был знаком с испанцем Галлионом, Павел мог предположительно быть знаком и с братом Галлиона Сенекой, в чьем философском учении содержатся некоторые те же предопределяющие и моральные концепции, какие мы находим в раннехристианской этике и теологии, поскольку эти идеи служили разменной монетой того времени. Позднее был измыслен обмен письмами между ними. Также считается, что Петр и Павел были казнены в Риме, – судя по некоторым сведениям, оба одновременно.

Относительно ранние версии событий, датируемые III веком, не связывают их смерти с расследованием последующего пожара, но тем не менее уверенность растет, что именно в это время они приняли мученическую смерть.

Версия Тацита о гонении христиан колеблется между точкой зрения, что христиане были признаны виновными в поджоге, и мнением, что на них совершались нападки лишь за то, что они были христианами. Даже самые современные исследования слов историка – а их исследователи были многочисленны – не проясняют этого недоразумения. Действительно, те же самые неясные отношения существовали среди людей в основном во время проведения расследования. Поскольку эта неясность была, очевидно, предусмотрена правительством, которое старалось создать впечатление – в процессе расследования этого дела, – что признание в христианском веровании равносильно признанию в поджоге.

Вероятно, Нерон и его советники в действительности не верили, что Рим подожгли христиане. Но для того, чтобы отвлечь внимание от слухов, что в нем виновен император, они сочли удобным связать это с самой непопулярной и беззащитной группой населения, какую только смогли найти. Преследования христиан во время правления Нерона послужили прототипом других в более поздние времена. Но было бы неправильно согласиться с подтекстом слов Тацита о том, что христиане подвергались нападкам со стороны Нерона потому, что они практиковали христианство, то есть потому, что они не осуществляли определенные местные религиозные обряды, осуществлять которые для нехристиан было нормой. Маловероятно, что Нерон предпринял какие-то меры, которые ставили вне закона христианство как таковое; с юридической точки зрения этот вопрос, по-видимому, так и остался нерешенным.

Тацит подводит этому краткий итог, когда замечает, что христиане ненавидели весь род людской. Это не является каким-то особым обвинением с точки зрения закона, но во взрывоопасной ситуации может очень быстро привести к нему. Люди, которые вели себя столь подозрительно странно, могли в любое время оказаться обвиненными в разжигании междоусобицы или в подстрекательстве населения к насилию.

О чем говорит такая необычность? Прежде всего, это было частью необычности, присущей любому и каждому иноземному культу. Существовало сильное убеждение, что поклоняться следует лишь наследственным римским божествам и что нет более верного способа делать это, как исполняя традиционные обряды. Приверженность к неримской религии была «суеверием», а это было сродни преступлению. Верно, что веками многие восточные культы, даже самые экзотические и оргастические, почитались (хотя бы отчасти) в Риме, прижившись там в специально предназначенных для этого храмах. Также верно, что Нерон, Поппея, Отон и их друзья могли свободно выражать свои личные вкусы, питая склонность к той или иной восточной религии. Но для других чуть менее привилегированных, чем они, это могло быть опасным.

Существовал прецедент подобного рода всего за шесть лет до этого, когда Помпония Грецина, жена Авла Плавтия, который отпраздновал малый триумф над британцами во времена правления Клавдия, оказалась привлеченной к суду «за приверженность к чужеземному суеверию» (Тацит. Анналы, XIII, 32, 3).

Причины этого обвинения не приводятся. Нам лишь сообщается, что после убийства Мессалиной одной из ее родственниц (придворной дамы), Помпония не прекратила горевать и никогда не снимала траурных одежд. Другими словами, она показала, что «отличается» от общества, окружавшего ее, и эта ее необычность выглядела вдвойне подозрительной при ее интересе к некоему восточному культу. Об этом сообщили ее мужу, как главе семейства, что скорее предполагает, что было выдвинуто обвинение в распутном сексуальном поведении, относимом (иногда верно, а иногда нет) к восточным «суевериям». На самом деле Помпония была оправдана, но продолжала носить траур еще тридцать лет. Возможно, она была христианкой, потому что сто пятьдесят лет спустя мы слышим о христианке Помпонии Грецине. Но не исключена вероятность, что она была еврейкой. Иудеи тоже были «не такие, как все», потому что не могли вполне присоединиться к убеждению, что император был их единственным правителем. Действительно, Иосиф Флавий, иудей, вполне мог создать слово «теократия», что означает передачу всей верховной власти и полномочий в руки Господа Бога.

Таким образом, растущие враждебные эмоции, которые вызывала волна восточных религий того времени в сердцах консервативных римлян, не пощадили иудеев. А люди знали, кто они такие и какой веры придерживаются, поскольку в столице находился ряд синагог. Возможно, к концу века их число насчитывало одиннадцать или двенадцать: и иудеи в квартале, где они проживали, вполне могли составить общую конгрегацию в количестве около пятидесяти тысяч.

И не только одни консерваторы не любили иудаизм. Несмотря на то что один человек еврейского происхождения, некий Тиберий Юлий Александр, сумел достичь высот карьеры при правлении императора Нерона и был губернатором в Египте (предположительно после отказа от своей религии), даже либерально настроенный Сенека говорит о евреях тем же основательно враждебным языком, что Тацит и Светоний о христианстве, поскольку называет их самым криминальным из всех народов.

Почему же тогда Нерон, когда ему были нужны козлы отпущения, не обрушился на иудеев? Одной из причин может быть то, что они пользовались благосклонностью Поппеи. Но, кроме того, нападки на евреев, живших в столице, имели бы удручающие последствия для римского правительства на Востоке. Потому что точка возгорания конфликта между греками и иудеями находилась в опасной близости. Губернаторы Египта, Сирии и Иудеи были постоянно заняты деликатной задачей сохранения равновесия и мира между этими взаимно и до дикости недружелюбными сообществами. И они ни в коей мере не всегда решались в пользу греков. Так случилось, что недовольство иудеев на их родине в этот самый момент быстро приближалось к критической точке. Начать гонения на их собратьев по религии в Риме означало бы вызвать самые жестокие волнения в Иудее и во всех восточных провинциях.