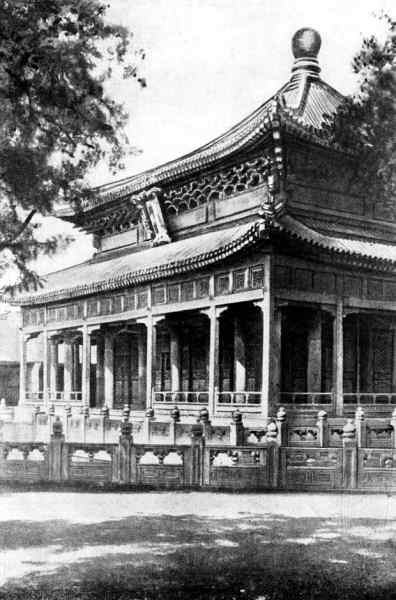

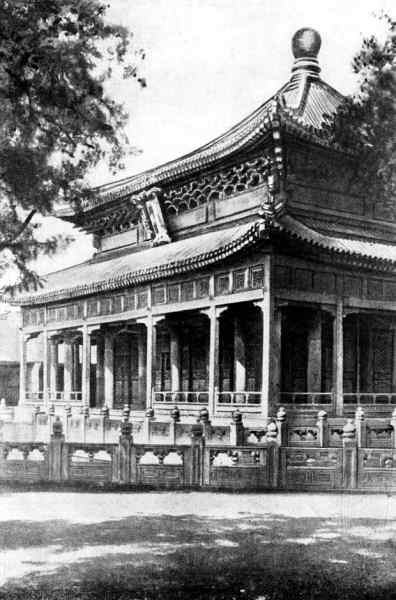

Первым образцом нового зодчества стал преобразившийся после ремонта Дворец совершенной гармонии (кит. Биюньчун). Путь к главному павильону Запретного города лежал по широкой тропе и проходил через мраморную арку с цветными изразцами. Основное здание возвышалось на острове посреди круглого пруда, который можно было перейти по 4 мостикам. Прямые линии постройки, как и двойная кровля, напоминали о старинной архитектуре, хотя пышный декор карнизов и затейливо оформленная балюстрада указывали на зарождение стиля «китайское барокко», черты которого особенно ярко проявились немного позже.

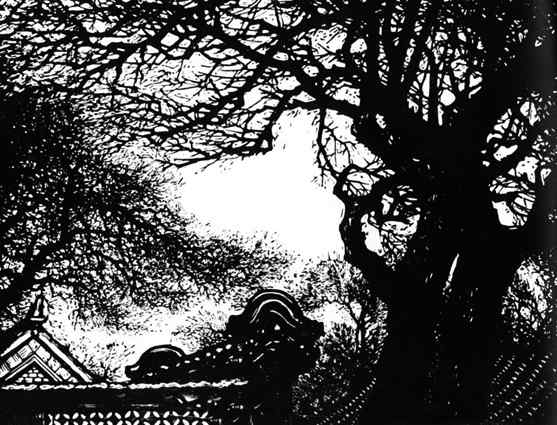

Главное здание дворца Биюньчун

Главное здание дворца Биюньчун

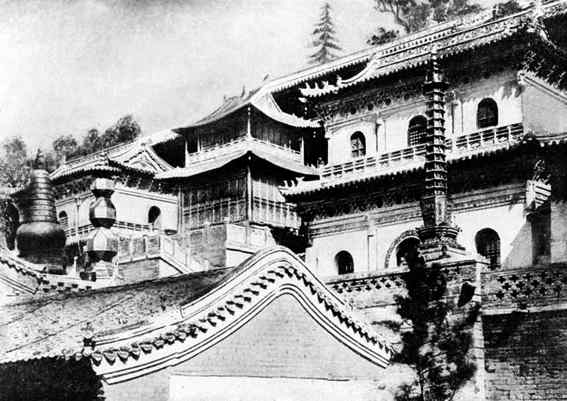

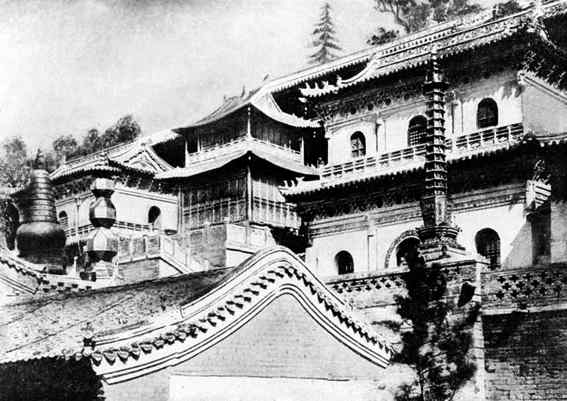

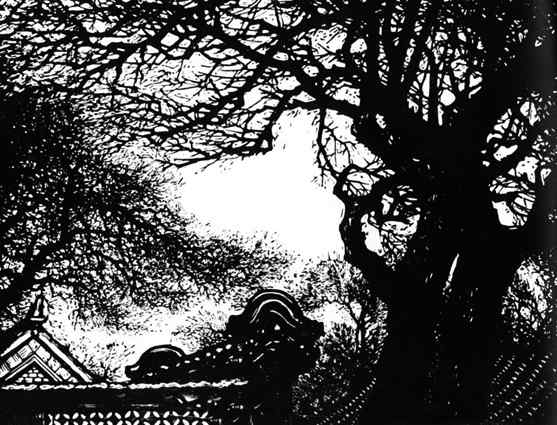

Терраса пяти бронзовых пагод библиотеки Утайшань

Терраса пяти бронзовых пагод библиотеки Утайшань

Одним из самых ранних примеров нового зодчества явилось хранилище буддийских книг Утайшань. Двухэтажное здание библиотеки возведено в индийском духе, но отличается простотой основных форм, что необычно для построек подобного рода. Здесь торжество барокко обнаруживается в террасе с пятью бронзовыми пагодами. Богато оформленные крыши, преобладание кривых линий, причудливая форма ступ, обильно украшенных орнаментом, свидетельствуют о том, что поначалу отвергнутый стиль смог прижиться в китайском искусстве.

Давно популярное во всем мире, в Китае барокко появилось на столетие позже, но утвердилось быстро, хотя слияния его с местными традициями не произошло. Оставаясь верными себе в планах и конструктивных решениях, китайцы все же заимствовали отдельные элементы. Единственным исключением послужил Юаньминюань – летний дворцово-парковый комплекс, спланированный и построенный французским зодчим, а ныне лежащий в руинах. В законченном виде его запечатлел на своей картине неизвестный мастер, видимо китаец, притом не слишком вдохновленный творением чужака. Полотно удивляет схематичностью и отсутствием того, что составляет истинно китайский живописный стиль: изящных форм, тонкого письма, ярких естественных красок. С долей небрежности написана сама усадьба с двухэтажным зданием, боковыми павильонами круглой формы и обширной площадью, дополненной лестницами и фонтанами. За неимением художественной ценности полотно представляет большой исторический интерес, о чем можно догадаться, увидев его среди экспонатов парижской Национальной библиотеки.

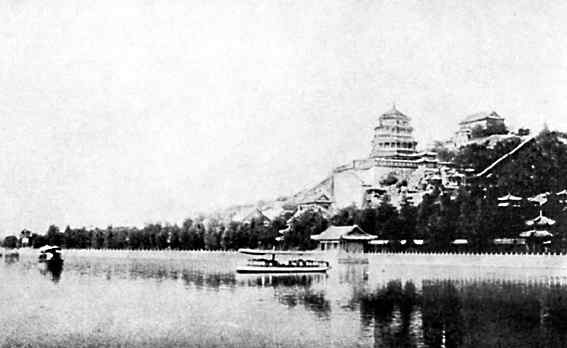

Летнему дворцу надлежало быть местом, где Сын неба мог бы отдохнуть от городской духоты. В правление маньчжурского императора Цянлуня астрологи отыскали такой участок недалеко от столицы, где появились летние резиденции Ихэюань, Сяншань и Юйцюаньшань. Современники называли новый парковый комплекс китайским Версалем. Частично разрушенный восставшими крестьянами в 1860 году, он был восстановлен, и с тех пор не переставал восхищать великолепием своих павильонов, дворцов и башен.

Основным отличием китайских архитектурных ансамблей середины XIX века являлись вымощенные булыжником дорожки, причем камни всегда располагались правильным узором. Кроме того, для местного варианта барокко характерна разбивка больших участков на различные по виду сады, просторные дворы и миниатюрные дворики, отделенные друг от друга каменными оградами. Двери в ограждениях выполнялись в форме правильного круга, листа или вазы, как на Минских могилах. Ни один парк того времени не обходился без триумфальных арок, террас, крытых галерей, лестниц, каскадов, беседок, ходов, прокопанных в искусственных холмах, навечно приставших у берегов декоративных мраморных лодок. Помимо большого озера, в каждом летнем саду имелись малые водоемы, каналы, пруды с золотыми рыбками, острова, соединенные с берегами деревянными и каменными мостами. Не забывая о местной символике, зодчие вводили в композицию статуи фантастических животных, буддийских и даосских богов.

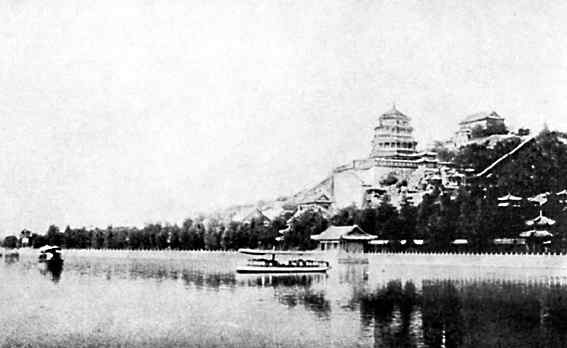

Вид на Летний дворец

Вид на Летний дворец

Китайцы обратили внимание на европейскую культуру еще в XVI веке. Используя отдельные ее черты изредка, не в полной мере, местные художники никогда не стремились к точному повторению чуждого стиля. Двумя столетиями позже обстановка изменилась и уже в Европу стало проникать восточное, а следовательно и китайское, искусство. Его воздействие особенно проявилось в середине XVIII столетия, когда европейцы активно торговали с Китаем. Возникший тогда термин «китайщина» (фр. шинуазри) отразил несколько искаженный взгляд не только на китайскую, но и на восточную культуру вообще. Изысканные китайские орнаменты, созвучные модному стилю рококо, украшали европейскую одежду, предметы домашнего обихода, фарфор и фаянс.

Галерея в парке Летнего дворца

Галерея в парке Летнего дворца

В зодчестве Франции, Германии, Англии и даже Америки увлечение Востоком выразилось лишь в узорах и деталях внутреннего убранства; отдельные мотивы использовались в небольших парковых постройках. Большинство сооружений китайского стиля являлось таковым лишь по названию, потому что не заключало в себе характерных для местного искусства особенностей. В редких случаях использование китайских мотивов создавало фантазийный либо чисто декоративный стиль, условно именовавшийся «ложный Китай». Искреннее желание передать чужие традиции в привычных формах, как правило, уводило авторов от реальности, поскольку им не удавалось постичь трудную науку пропорций и ритмов, которой прекрасно владели китайцы.

В конце XIX века недалеко от Пекина неожиданно разлилось озеро и выросла огромная гора. Искусственно созданный ландшафт являлся природной частью Летнего дворца (кит. Ихэюань), удивившего не только грандиозными сооружениями парка. На празднике открытия очередной загородной резиденции зрители смогли увидеть картины, словно срисованные с древних гравюр. Вначале обширная усадьба четко разделялась на дворцовую и парковую зоны. Зодчие дополнили рукотворное озеро малыми водоемами и возвышенностями, а холм увенчали буддийским храмом Фосянгэ.

В одной из жилых построек Летнего дворца находилась резиденция печально знаменитой императрицы Цыси. На берегу водоема до сих пор стоит ее мраморная лодка, которая раньше использовалась в качестве столовой. Овдовевшая в молодости, жестокая и расточительная монархиня управляла империей около полувека, сумев устранить или подчинить себе всех законных наследников трона.

На создание и отделку комплекса регентша потратила средства, достаточные для годового содержания военно-морского флота.

Занятие музыкой во дворце

Занятие музыкой во дворце

Недалеко от парадных павильонов Летнего дворца был построен театр Дэхэюань, а немного дальше находилась прогулочная галерея, иначе называвшаяся Длинным коридором. Вытянутая почти на километр, она попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря небывалой длине и великолепным произведениям искусства. Каждый пролет этого уникального сооружения украшала живопись, причем каждая из множества картин отличалась оригинальным сюжетом.

Дворцовый рай

Столица народной республики

Первого октября 1949 года Пекин заняли войска Народной освободительной армии. В этот день около миллиона китайцев, собравшихся на площади Тяньаньмынь, увидели, как на флагштоке перед древними воротами впервые поднялся государственный флаг. Торжественный момент наступил после речи главы китайских коммунистов Мао Цзэдуна, провозгласившего образование Китайской Народной республики.

Государство без императора стремительно развивалось благодаря самоотверженному труду граждан, уверенно шагавших в коммунистический рай под лозунгами: «Смело думать, смело говорить, смело действовать»; «Напрягать все силы»; «Каждый член семьи занят на производстве, больше нет лентяев, каждый человек настроен весело»; «Один трудовой день равен 20 годам безделья». По завершении первой пятилетки в 1957 году партийные власти доложили народу, что страна вошла в десятку мировых лидеров по выплавке чугуна и производству стали.

Спустя десятилетие после победы революции пекинцы начали переселяться из тесных фанз в удобные дома с большими окнами, центральным отоплением, а порой и лифтами. С того времени облик города определяли уже не пагоды и дворцы, а деловые кварталы с небоскребами, комфортабельными жилыми домами, универмагами, театрами, библиотеками, корпусами учебных заведений, выстроенными из бетона, стекла и металла. Совершив невероятный экономический скачок, жители бывшей Поднебесной в очередной раз удивили мир, словно забыв, что в течение тысячелетий существовали «как придавленная камнем трава». К счастью, народ Китая не слишком увлекался чугуном: обновленная столица сохранила своеобразие, хотя типовые дома и древние памятники стали играть в городском пейзаже одинаковую роль.

В сегодняшнем Пекине тесно переплетаются черты древности и современной жизни. Создавая впечатление ожившей гравюры, город словно напоминает о своей реальности, демонстрируя прямые улицы и многоэтажные здания, мирно сосуществующие с уличными лотками, крепостными воротами, массивными стенами, дворцами и ажурными пагодами. Памятники древнего искусства так же не отделимы от китайской столицы, как современная жизнь, в очередной раз наполнившаяся пафосом созидания.

Сад благородных мыслей

Одним из самых ранних примеров нового зодчества явилось хранилище буддийских книг Утайшань. Двухэтажное здание библиотеки возведено в индийском духе, но отличается простотой основных форм, что необычно для построек подобного рода. Здесь торжество барокко обнаруживается в террасе с пятью бронзовыми пагодами. Богато оформленные крыши, преобладание кривых линий, причудливая форма ступ, обильно украшенных орнаментом, свидетельствуют о том, что поначалу отвергнутый стиль смог прижиться в китайском искусстве.

Давно популярное во всем мире, в Китае барокко появилось на столетие позже, но утвердилось быстро, хотя слияния его с местными традициями не произошло. Оставаясь верными себе в планах и конструктивных решениях, китайцы все же заимствовали отдельные элементы. Единственным исключением послужил Юаньминюань – летний дворцово-парковый комплекс, спланированный и построенный французским зодчим, а ныне лежащий в руинах. В законченном виде его запечатлел на своей картине неизвестный мастер, видимо китаец, притом не слишком вдохновленный творением чужака. Полотно удивляет схематичностью и отсутствием того, что составляет истинно китайский живописный стиль: изящных форм, тонкого письма, ярких естественных красок. С долей небрежности написана сама усадьба с двухэтажным зданием, боковыми павильонами круглой формы и обширной площадью, дополненной лестницами и фонтанами. За неимением художественной ценности полотно представляет большой исторический интерес, о чем можно догадаться, увидев его среди экспонатов парижской Национальной библиотеки.

Летнему дворцу надлежало быть местом, где Сын неба мог бы отдохнуть от городской духоты. В правление маньчжурского императора Цянлуня астрологи отыскали такой участок недалеко от столицы, где появились летние резиденции Ихэюань, Сяншань и Юйцюаньшань. Современники называли новый парковый комплекс китайским Версалем. Частично разрушенный восставшими крестьянами в 1860 году, он был восстановлен, и с тех пор не переставал восхищать великолепием своих павильонов, дворцов и башен.

Основным отличием китайских архитектурных ансамблей середины XIX века являлись вымощенные булыжником дорожки, причем камни всегда располагались правильным узором. Кроме того, для местного варианта барокко характерна разбивка больших участков на различные по виду сады, просторные дворы и миниатюрные дворики, отделенные друг от друга каменными оградами. Двери в ограждениях выполнялись в форме правильного круга, листа или вазы, как на Минских могилах. Ни один парк того времени не обходился без триумфальных арок, террас, крытых галерей, лестниц, каскадов, беседок, ходов, прокопанных в искусственных холмах, навечно приставших у берегов декоративных мраморных лодок. Помимо большого озера, в каждом летнем саду имелись малые водоемы, каналы, пруды с золотыми рыбками, острова, соединенные с берегами деревянными и каменными мостами. Не забывая о местной символике, зодчие вводили в композицию статуи фантастических животных, буддийских и даосских богов.

Китайцы обратили внимание на европейскую культуру еще в XVI веке. Используя отдельные ее черты изредка, не в полной мере, местные художники никогда не стремились к точному повторению чуждого стиля. Двумя столетиями позже обстановка изменилась и уже в Европу стало проникать восточное, а следовательно и китайское, искусство. Его воздействие особенно проявилось в середине XVIII столетия, когда европейцы активно торговали с Китаем. Возникший тогда термин «китайщина» (фр. шинуазри) отразил несколько искаженный взгляд не только на китайскую, но и на восточную культуру вообще. Изысканные китайские орнаменты, созвучные модному стилю рококо, украшали европейскую одежду, предметы домашнего обихода, фарфор и фаянс.

В зодчестве Франции, Германии, Англии и даже Америки увлечение Востоком выразилось лишь в узорах и деталях внутреннего убранства; отдельные мотивы использовались в небольших парковых постройках. Большинство сооружений китайского стиля являлось таковым лишь по названию, потому что не заключало в себе характерных для местного искусства особенностей. В редких случаях использование китайских мотивов создавало фантазийный либо чисто декоративный стиль, условно именовавшийся «ложный Китай». Искреннее желание передать чужие традиции в привычных формах, как правило, уводило авторов от реальности, поскольку им не удавалось постичь трудную науку пропорций и ритмов, которой прекрасно владели китайцы.

В конце XIX века недалеко от Пекина неожиданно разлилось озеро и выросла огромная гора. Искусственно созданный ландшафт являлся природной частью Летнего дворца (кит. Ихэюань), удивившего не только грандиозными сооружениями парка. На празднике открытия очередной загородной резиденции зрители смогли увидеть картины, словно срисованные с древних гравюр. Вначале обширная усадьба четко разделялась на дворцовую и парковую зоны. Зодчие дополнили рукотворное озеро малыми водоемами и возвышенностями, а холм увенчали буддийским храмом Фосянгэ.

В одной из жилых построек Летнего дворца находилась резиденция печально знаменитой императрицы Цыси. На берегу водоема до сих пор стоит ее мраморная лодка, которая раньше использовалась в качестве столовой. Овдовевшая в молодости, жестокая и расточительная монархиня управляла империей около полувека, сумев устранить или подчинить себе всех законных наследников трона.

На создание и отделку комплекса регентша потратила средства, достаточные для годового содержания военно-морского флота.

Недалеко от парадных павильонов Летнего дворца был построен театр Дэхэюань, а немного дальше находилась прогулочная галерея, иначе называвшаяся Длинным коридором. Вытянутая почти на километр, она попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря небывалой длине и великолепным произведениям искусства. Каждый пролет этого уникального сооружения украшала живопись, причем каждая из множества картин отличалась оригинальным сюжетом.

Дворцовый рай

Некогда в парадных павильонах пекинских и загородных дворцов устраивались пышные приемы. Императоры Китая усердствовали в ритуалах, отводя государственным делам короткие промежутки времени между торжествами. Все праздничные церемонии проходили там, где обитал правитель, – в южной части Запретного города, тогда как северную занимали его супруги и наложницы. После победы народной революции в 1949 году императорская резиденция была объявлена музеем, и с тех пор в роскошных апартаментах никто не жил. В бывшем доме Сына неба открылись выставки, экспонатами которых стали подлинные вещи правителей и членов последних царских династий.

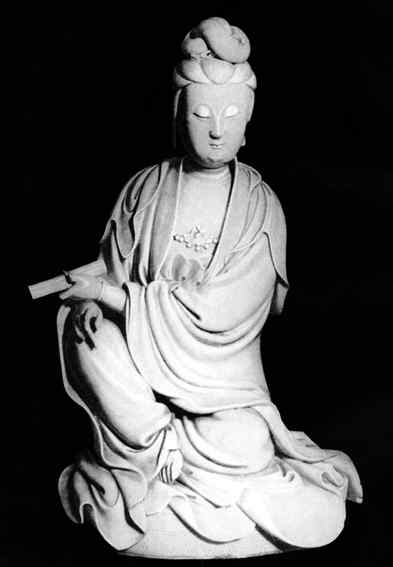

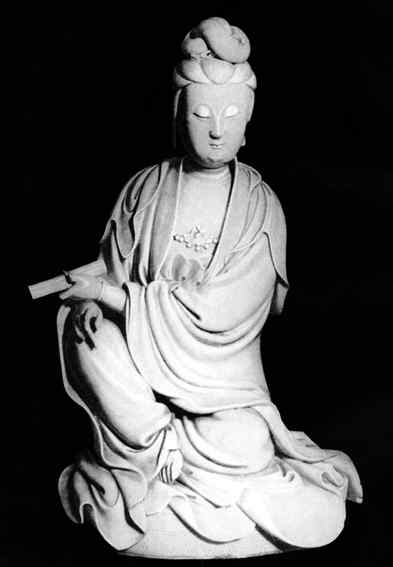

После архитектуры «китайское барокко» захватило всю местную культуру, включая изобразительное искусство, также устремившееся к новым формам в рамках вековых традиций. В эпоху Мин в Пекине начала действовать Академия живописи, где возродилась почти забытая раннесредневековая культура. Подражая знаменитым предшественникам, воспитанники этого почтенного заведения копировали работы мастеров периода Сун. В картинах того времени заметно стремление к условности, хотя и живописцы, и скульпторы изображали предметный мир – животных, растения, вещи – все так же символически. Однако многие из мастеров обращались к литературе, создавая сложные композиции с философским смыслом. Несмотря на общий упадок, минская пластика сохранила реализм, что затрагивало и религиозную скульптуру, отличавшуюся большим разнообразием художественных приемов.

«Буддийское божество Гуаньинь». Белый фарфор, эпоха Мин

«Буддийское божество Гуаньинь». Белый фарфор, эпоха Мин

К периоду Мин относится стремительное развитие фарфоровой промышленности. После основания вначале императорских, а затем и частных мануфактур китайский фарфор выдвинулся на первое место в мире. Изделия мастеров Поднебесной выделялись белизной и чистотой фарфоровой массы, элегантностью форм, покоряли мягким сиянием глазури. Исключительные по качеству и художественности изделия создавались с помощью примитивной техники и, как всегда было в Китае, в условиях непосильного труда. Знатоки высоко ценили миниатюрные статуэтки из молочно–белого фарфора, полупрозрачные чаши со скульптурными деталями, великолепные вещи из перегородчатой эмали: курильницы, вазы, столовую посуду. Большую часть этих изделий, конечно, приобретали члены императорской семьи. Возможно, именно в царских покоях перегородчатую эмаль впервые увидели иностранцы, во всяком случае начиная с XVII века она имела большой успех в Европе.

Чрезвычайно трудоемкая техника перегородчатой эмали требовала от мастера глубоких знаний и многолетнего опыта.

На поверхность металлической заготовки вначале напаивались тонкие полосы латуни или серебра, создававшие перегородки между отдельными частями узора. Полученные таким образом ячейки заполнялись полужидкими цветными эмалями, после чего предмет подвергался обжигу, полировке и, если необходимо, золочению. Декоративные свойства эмали усиливались сочностью тонов и блеском позолоты на бронзовых деталях, которые в виде фигурных ручек и подставок дополняли и без того сложные изделия.

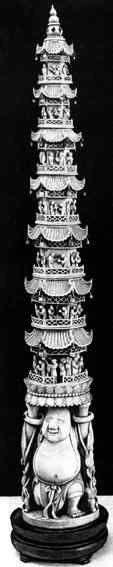

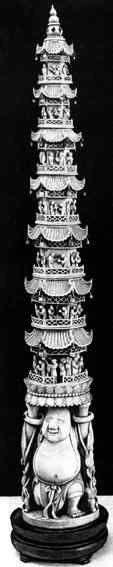

Модель пагоды с колокольчиками, XIX век

Модель пагоды с колокольчиками, XIX век

В изготовлении дорогостоящей мебели, шкатулок, коробок для сладостей в эпоху Мин, как и в древности, применялся натуральный лак с последующим нанесением орнамента или сюжетных рисунков. Богатые китайцы охотно покупали красный резной лак, производство которого начиналось с послойной обработки поверхности. Наружные стенки металлического, деревянного или сформованного из бумажной массы предмета покрывались веществом, полученным с так называемого лакового дерева (кит. ци шу). После окрашивания киноварью предмет ставился на просушку; операция повторялась до тех пор, пока слой лака не достигал нужной толщины, а затем хорошо просушенное изделие поступало к резчику.

Большое значение в искусстве Китая имел портрет, традиции которого сложились в начале новой эры. Крайне канонизированные погребальные изображения отражали архаичные принципы конфуцианства. Картины, написанные с живой модели, напротив, уже тогда показывали стремление к реализму. Создавая портреты, равно как светские, так и культовые, китайские художники по традиции помещали героев фронтально, придавая им торжественный вид с помощью спокойного лица и застывшей позы. Тем не менее многие безвестные, но, несомненно, талантливые и смелые мастера изучали характер человека затем, чтобы ввести жизнь в узаконенные схемы.

Ваза и курильница. Перегородчатая эмаль, эпоха Мин

Ваза и курильница. Перегородчатая эмаль, эпоха Мин

Картина, известная под названием «Портрет жены сановника», относится к традиционному жанру культовой живописи. Тем не менее художник постарался выразить чувства модели, мастерски передав ощущение муки, исходящее от высокомерного лица знатной женщины. Обнаруживая страдание, героиня подавляет зрителя властным взглядом живых черных глаз. Желание раскрыть духовный облик человека стало особенно заметно в работах художников периода Цин, даже когда они изображали не титулованных особ, в частности императорских наложниц или евнухов.

Кастраты существовали в Китае с глубокой древности. Бесполые создания лучше обыкновенных мужчин охраняли царских жен и наложниц, но иногда, компенсируя свою убогость, активно вмешивались в государственные дела. В разные эпохи они были шпионами, слугами либо советниками здравствующего монарха. Некоторые из них становились «клыками и зубами дракона», то есть доверенными лицами правителя. В годы владычества последнего минского императора евнуху Вэй Чжунсяню подчинялись 3 тысячи гаремных стражей и все жители Поднебесной, которой он управлял вместо слабого владыки. Еще больше кастраты возвысились во времена регентши Цыси. За долгие годы ее правления главный евнух Ли Ляньин скопил огромное состояние на взятках, торговле должностями и подрядах на строительные работы в Императорском дворце.

В зависимости от статуса евнухи обслуживали членов императорской семьи или являлись слугами придворных. Первым надлежало постоянно находиться подле владыки, проявлять особую бдительность ночью, в момент пробуждения и за трапезой господина. О жалком существовании последних упоминал в своей книге низложенный император Пу И: «Рядовые кастраты постоянно голодали, терпели побои, наказания, а в старости, не имея семьи и собственного дома, жили на подачки. В случае увольнения со службы за какой-нибудь проступок их ожидало нищенство или голодная смерть. В то же время управляющие евнухами имели в распоряжении собственную кухню, младших евнухов, горничных и служанок». Пу И запомнил своего телохранителя по бесчисленному количеству шуб, «которые тот менял несколько раз в день. Он никогда не одевал дважды одну и ту же соболью куртку. Стоимость шубы из морской выдры, одетой только на Новый год, была такова, что мелкому чиновнику этих денег хватило бы на всю жизнь».

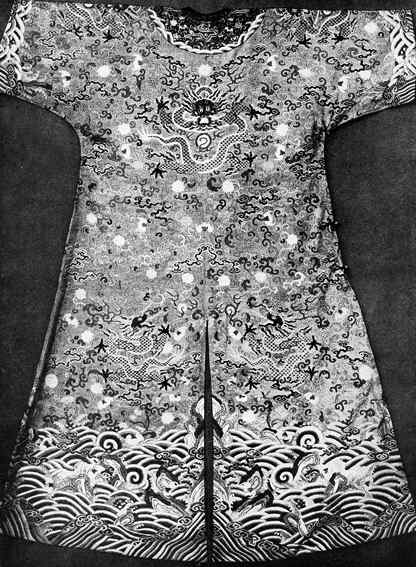

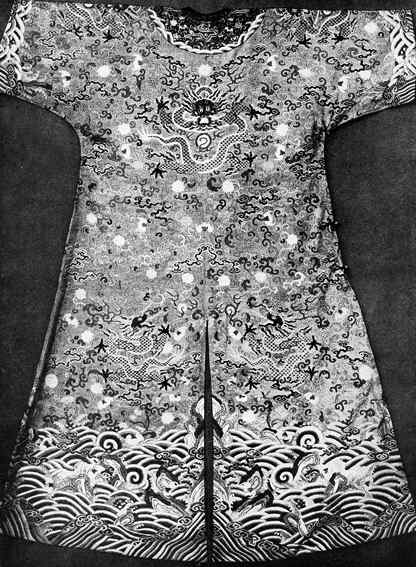

Императорское платье. Шелковая ткань кэсы, XVIII век

Императорское платье. Шелковая ткань кэсы, XVIII век

Роскошные императорские платья и почти не уступавшие им по стоимости костюмы вельмож шились из дорогих шелковых материалов. Самой популярной была ткань кэсы с набивным рисунком, исполненным по эскизам лучших художников Китая. Больше других ценились материалы, в создании которых отображалось творчество средневековых мастеров У Сю или Шэнь Цзыфаня. В народе об искусных ткачах говорили, что они так же превосходно работают челноком с шелковой нитью, как знаменитые каллиграфы владеют кистью.

Специально для ученых в Поднебесной изготавливались красивые и весьма дорогие принадлежности для письма, печати, настольные экраны, стопки для кистей. В свое время стиль барокко определял внешний вид этих вещей, а привычный набор тогда дополнялся новыми, чисто декоративными предметами. С удивительным терпением трудились резчики над великолепными безделушками из халцедона, розового кварца, горного хрусталя, нефрита. Изделия из камня твердых пород становились все более изощренными по форме. Судя по свисающим с крышек курильниц колокольчикам или множеству колец, крутящихся на ручках сосудов, мастера «китайского барокко» увлекались технической стороной резьбы в ущерб художественности. Углубление торговых связей Китая с Европой повлекло за собой активный культурный обмен. Местная промышленность частично работала на экспорт, создавая для иностранцев вышивки, керамику, изделия из лака и эмали, несколько отличавшиеся от тех, что предназначались для дворцовых интерьеров.

Экран, трон и табуреты из Императорского дворца. Красный резной лак с росписью, XVIII век

Экран, трон и табуреты из Императорского дворца. Красный резной лак с росписью, XVIII век

Ширма. Черное дерево, перегородчатая эмаль, XVIII век

Ширма. Черное дерево, перегородчатая эмаль, XVIII век

В последние годы существования империи самой щедрой заказчицей была регентша Цыси. Воспитанная в лучших традициях маньчжурской аристократии, императрица попала в гарем 16-летней девушкой и вначале носила титул благородной наложницы (кит. гуйжэнь). Не по годам разумная особа сразу удивила всех образованностью, умом, редкой красотой, стройной фигурой и пленительной свежестью, отличавшей далеко не каждую китайскую женщину. Обратив на себя внимание юного императора Сяньфэна, она не только оказывала влияние на Сына неба, но и сумела оттеснить его бездетную супругу, в 1856 году родив наследника, впоследствии ставшего императором Тунчжи.

Предполагается, что единственный сын стал первой жертвой кровожадной Цыси. Второй могла быть законная императрица, с помощью яда устраненная с политического горизонта. Позже в борьбе за власть погиб, вернее, умер после многолетнего заточения законный император Гуансюй, не пожелавший разделить с тетушкой «трон дракона».

Являясь регентом при малолетних государях, вдовствующая императрица управляла Китаем 48 лет, превзойдя в показной пышности всех своих предшественников. Не считая драгоценностей и невиданного числа дворцов, только она имела около 20 титулов, причем один из них, а именно Охраняемая государыня, раскрывает то, что Цыси тщательно прятала от историков – недостмойный правителя страх перед потусторонними силами. Едва сумерки окутывали Запретный город и за воротами скрывался последний посетитель, тишину нарушали крики: «Опустить засовы! Запереть замки! Осторожней с фонарями!». Одновременно слышались монотонные голоса дежурных евнухов, передававших команду во все уголки дворца.

Ежевечерняя церемония, создавая таинственную атмосферу, помогала избавиться от духов и привидений хотя бы в комнатах. Однако страх все равно оставался, ведь не случайно, взявшись за ручку двери, главный евнух громко произносил фразу: «Открываем зал!», чтобы случайно не встретиться с существом из мира иного.

Летом 1900 года боязнь иного рода заставила Цыси покинуть Гугун. Тогда Пекин штурмовали иностранные войска, и регентша уехала в спешке, без помпезного эскорта, переодевшись в платье крестьянки, впервые оставив дворец без владыки.

Императрица Цыси

Императрица Цыси

Вернуться удалось только через 2 года, когда в Китае появился новый монарх. Как и ожидалось, трон вновь занял малолетний родственник правительницы: юный племянник все еще живого Гуансюя. Церемония возведения на престол 2-летнего императора Пу И проходила 13 ноября 1908 года в зале Чжунхэдянь, где полагалось принять поздравления от начальников дворцовой охраны. Когда собравшиеся двинулись в зал Тайхэдянь, одетый в тяжелое платье виновник торжества двигаться не мог и его понесли на руках. В самый ответственный момент малыш начал капризничать. В то время как вельможи отбивали земные поклоны, он плакал и просился домой. Стоявший у помоста отец держал сына обеими руками, тихо уговаривая: «Не плачь! Скоро все кончится!».

Императрица Цыси

Императрица Цыси

Владычество самого молодого в истории китайской монархии правителя действительно продлилось недолго. Возведенный на престол неразумным ребенком, Пу И стал последним представителем маньчжурской династии Цин. Цыси позаботилась о том, чтобы Гуансюй умер на следующий день после коронации, но 15 ноября неожиданно скончалась сама. В феврале 1912 года в ходе Синьхайской революции малолетний император отрекся от престола, но еще долго жил в Запретном городе, пользуясь почетом и благами, положенными Сыну неба. В 1924 году ему все же пришлось покинуть дворец и попросить защиты у японской полиции. В 1931–1945 годах он считался правителем небольшого государства Маньжоу-го, сформированного японцами в северо-восточной части Китая. Разгромив Квантунскую армию в последний месяц Второй мировой войны, советские войска вошли в город и захватили Пу И. Проведя несколько лет в плену, он был передан властям вновь образованной Китайской народной республики. Однако имперская эпоха закончилась лишь в 1967 году, когда в местной печати появилось сообщение о смерти последнего китайского императора.

После архитектуры «китайское барокко» захватило всю местную культуру, включая изобразительное искусство, также устремившееся к новым формам в рамках вековых традиций. В эпоху Мин в Пекине начала действовать Академия живописи, где возродилась почти забытая раннесредневековая культура. Подражая знаменитым предшественникам, воспитанники этого почтенного заведения копировали работы мастеров периода Сун. В картинах того времени заметно стремление к условности, хотя и живописцы, и скульпторы изображали предметный мир – животных, растения, вещи – все так же символически. Однако многие из мастеров обращались к литературе, создавая сложные композиции с философским смыслом. Несмотря на общий упадок, минская пластика сохранила реализм, что затрагивало и религиозную скульптуру, отличавшуюся большим разнообразием художественных приемов.

К периоду Мин относится стремительное развитие фарфоровой промышленности. После основания вначале императорских, а затем и частных мануфактур китайский фарфор выдвинулся на первое место в мире. Изделия мастеров Поднебесной выделялись белизной и чистотой фарфоровой массы, элегантностью форм, покоряли мягким сиянием глазури. Исключительные по качеству и художественности изделия создавались с помощью примитивной техники и, как всегда было в Китае, в условиях непосильного труда. Знатоки высоко ценили миниатюрные статуэтки из молочно–белого фарфора, полупрозрачные чаши со скульптурными деталями, великолепные вещи из перегородчатой эмали: курильницы, вазы, столовую посуду. Большую часть этих изделий, конечно, приобретали члены императорской семьи. Возможно, именно в царских покоях перегородчатую эмаль впервые увидели иностранцы, во всяком случае начиная с XVII века она имела большой успех в Европе.

Чрезвычайно трудоемкая техника перегородчатой эмали требовала от мастера глубоких знаний и многолетнего опыта.

На поверхность металлической заготовки вначале напаивались тонкие полосы латуни или серебра, создававшие перегородки между отдельными частями узора. Полученные таким образом ячейки заполнялись полужидкими цветными эмалями, после чего предмет подвергался обжигу, полировке и, если необходимо, золочению. Декоративные свойства эмали усиливались сочностью тонов и блеском позолоты на бронзовых деталях, которые в виде фигурных ручек и подставок дополняли и без того сложные изделия.

В изготовлении дорогостоящей мебели, шкатулок, коробок для сладостей в эпоху Мин, как и в древности, применялся натуральный лак с последующим нанесением орнамента или сюжетных рисунков. Богатые китайцы охотно покупали красный резной лак, производство которого начиналось с послойной обработки поверхности. Наружные стенки металлического, деревянного или сформованного из бумажной массы предмета покрывались веществом, полученным с так называемого лакового дерева (кит. ци шу). После окрашивания киноварью предмет ставился на просушку; операция повторялась до тех пор, пока слой лака не достигал нужной толщины, а затем хорошо просушенное изделие поступало к резчику.

Большое значение в искусстве Китая имел портрет, традиции которого сложились в начале новой эры. Крайне канонизированные погребальные изображения отражали архаичные принципы конфуцианства. Картины, написанные с живой модели, напротив, уже тогда показывали стремление к реализму. Создавая портреты, равно как светские, так и культовые, китайские художники по традиции помещали героев фронтально, придавая им торжественный вид с помощью спокойного лица и застывшей позы. Тем не менее многие безвестные, но, несомненно, талантливые и смелые мастера изучали характер человека затем, чтобы ввести жизнь в узаконенные схемы.

Картина, известная под названием «Портрет жены сановника», относится к традиционному жанру культовой живописи. Тем не менее художник постарался выразить чувства модели, мастерски передав ощущение муки, исходящее от высокомерного лица знатной женщины. Обнаруживая страдание, героиня подавляет зрителя властным взглядом живых черных глаз. Желание раскрыть духовный облик человека стало особенно заметно в работах художников периода Цин, даже когда они изображали не титулованных особ, в частности императорских наложниц или евнухов.

Кастраты существовали в Китае с глубокой древности. Бесполые создания лучше обыкновенных мужчин охраняли царских жен и наложниц, но иногда, компенсируя свою убогость, активно вмешивались в государственные дела. В разные эпохи они были шпионами, слугами либо советниками здравствующего монарха. Некоторые из них становились «клыками и зубами дракона», то есть доверенными лицами правителя. В годы владычества последнего минского императора евнуху Вэй Чжунсяню подчинялись 3 тысячи гаремных стражей и все жители Поднебесной, которой он управлял вместо слабого владыки. Еще больше кастраты возвысились во времена регентши Цыси. За долгие годы ее правления главный евнух Ли Ляньин скопил огромное состояние на взятках, торговле должностями и подрядах на строительные работы в Императорском дворце.

В зависимости от статуса евнухи обслуживали членов императорской семьи или являлись слугами придворных. Первым надлежало постоянно находиться подле владыки, проявлять особую бдительность ночью, в момент пробуждения и за трапезой господина. О жалком существовании последних упоминал в своей книге низложенный император Пу И: «Рядовые кастраты постоянно голодали, терпели побои, наказания, а в старости, не имея семьи и собственного дома, жили на подачки. В случае увольнения со службы за какой-нибудь проступок их ожидало нищенство или голодная смерть. В то же время управляющие евнухами имели в распоряжении собственную кухню, младших евнухов, горничных и служанок». Пу И запомнил своего телохранителя по бесчисленному количеству шуб, «которые тот менял несколько раз в день. Он никогда не одевал дважды одну и ту же соболью куртку. Стоимость шубы из морской выдры, одетой только на Новый год, была такова, что мелкому чиновнику этих денег хватило бы на всю жизнь».

Роскошные императорские платья и почти не уступавшие им по стоимости костюмы вельмож шились из дорогих шелковых материалов. Самой популярной была ткань кэсы с набивным рисунком, исполненным по эскизам лучших художников Китая. Больше других ценились материалы, в создании которых отображалось творчество средневековых мастеров У Сю или Шэнь Цзыфаня. В народе об искусных ткачах говорили, что они так же превосходно работают челноком с шелковой нитью, как знаменитые каллиграфы владеют кистью.

Специально для ученых в Поднебесной изготавливались красивые и весьма дорогие принадлежности для письма, печати, настольные экраны, стопки для кистей. В свое время стиль барокко определял внешний вид этих вещей, а привычный набор тогда дополнялся новыми, чисто декоративными предметами. С удивительным терпением трудились резчики над великолепными безделушками из халцедона, розового кварца, горного хрусталя, нефрита. Изделия из камня твердых пород становились все более изощренными по форме. Судя по свисающим с крышек курильниц колокольчикам или множеству колец, крутящихся на ручках сосудов, мастера «китайского барокко» увлекались технической стороной резьбы в ущерб художественности. Углубление торговых связей Китая с Европой повлекло за собой активный культурный обмен. Местная промышленность частично работала на экспорт, создавая для иностранцев вышивки, керамику, изделия из лака и эмали, несколько отличавшиеся от тех, что предназначались для дворцовых интерьеров.

В последние годы существования империи самой щедрой заказчицей была регентша Цыси. Воспитанная в лучших традициях маньчжурской аристократии, императрица попала в гарем 16-летней девушкой и вначале носила титул благородной наложницы (кит. гуйжэнь). Не по годам разумная особа сразу удивила всех образованностью, умом, редкой красотой, стройной фигурой и пленительной свежестью, отличавшей далеко не каждую китайскую женщину. Обратив на себя внимание юного императора Сяньфэна, она не только оказывала влияние на Сына неба, но и сумела оттеснить его бездетную супругу, в 1856 году родив наследника, впоследствии ставшего императором Тунчжи.

Предполагается, что единственный сын стал первой жертвой кровожадной Цыси. Второй могла быть законная императрица, с помощью яда устраненная с политического горизонта. Позже в борьбе за власть погиб, вернее, умер после многолетнего заточения законный император Гуансюй, не пожелавший разделить с тетушкой «трон дракона».

Являясь регентом при малолетних государях, вдовствующая императрица управляла Китаем 48 лет, превзойдя в показной пышности всех своих предшественников. Не считая драгоценностей и невиданного числа дворцов, только она имела около 20 титулов, причем один из них, а именно Охраняемая государыня, раскрывает то, что Цыси тщательно прятала от историков – недостмойный правителя страх перед потусторонними силами. Едва сумерки окутывали Запретный город и за воротами скрывался последний посетитель, тишину нарушали крики: «Опустить засовы! Запереть замки! Осторожней с фонарями!». Одновременно слышались монотонные голоса дежурных евнухов, передававших команду во все уголки дворца.

Ежевечерняя церемония, создавая таинственную атмосферу, помогала избавиться от духов и привидений хотя бы в комнатах. Однако страх все равно оставался, ведь не случайно, взявшись за ручку двери, главный евнух громко произносил фразу: «Открываем зал!», чтобы случайно не встретиться с существом из мира иного.

Летом 1900 года боязнь иного рода заставила Цыси покинуть Гугун. Тогда Пекин штурмовали иностранные войска, и регентша уехала в спешке, без помпезного эскорта, переодевшись в платье крестьянки, впервые оставив дворец без владыки.

Вернуться удалось только через 2 года, когда в Китае появился новый монарх. Как и ожидалось, трон вновь занял малолетний родственник правительницы: юный племянник все еще живого Гуансюя. Церемония возведения на престол 2-летнего императора Пу И проходила 13 ноября 1908 года в зале Чжунхэдянь, где полагалось принять поздравления от начальников дворцовой охраны. Когда собравшиеся двинулись в зал Тайхэдянь, одетый в тяжелое платье виновник торжества двигаться не мог и его понесли на руках. В самый ответственный момент малыш начал капризничать. В то время как вельможи отбивали земные поклоны, он плакал и просился домой. Стоявший у помоста отец держал сына обеими руками, тихо уговаривая: «Не плачь! Скоро все кончится!».

Владычество самого молодого в истории китайской монархии правителя действительно продлилось недолго. Возведенный на престол неразумным ребенком, Пу И стал последним представителем маньчжурской династии Цин. Цыси позаботилась о том, чтобы Гуансюй умер на следующий день после коронации, но 15 ноября неожиданно скончалась сама. В феврале 1912 года в ходе Синьхайской революции малолетний император отрекся от престола, но еще долго жил в Запретном городе, пользуясь почетом и благами, положенными Сыну неба. В 1924 году ему все же пришлось покинуть дворец и попросить защиты у японской полиции. В 1931–1945 годах он считался правителем небольшого государства Маньжоу-го, сформированного японцами в северо-восточной части Китая. Разгромив Квантунскую армию в последний месяц Второй мировой войны, советские войска вошли в город и захватили Пу И. Проведя несколько лет в плену, он был передан властям вновь образованной Китайской народной республики. Однако имперская эпоха закончилась лишь в 1967 году, когда в местной печати появилось сообщение о смерти последнего китайского императора.

Столица народной республики

Считали небо высшей высотой,

Считали бога мудростью святой…

Герои древности – так ветхи они,

Герои дел приходят в наши дни!

Китайская народная песня

Первого октября 1949 года Пекин заняли войска Народной освободительной армии. В этот день около миллиона китайцев, собравшихся на площади Тяньаньмынь, увидели, как на флагштоке перед древними воротами впервые поднялся государственный флаг. Торжественный момент наступил после речи главы китайских коммунистов Мао Цзэдуна, провозгласившего образование Китайской Народной республики.

Государство без императора стремительно развивалось благодаря самоотверженному труду граждан, уверенно шагавших в коммунистический рай под лозунгами: «Смело думать, смело говорить, смело действовать»; «Напрягать все силы»; «Каждый член семьи занят на производстве, больше нет лентяев, каждый человек настроен весело»; «Один трудовой день равен 20 годам безделья». По завершении первой пятилетки в 1957 году партийные власти доложили народу, что страна вошла в десятку мировых лидеров по выплавке чугуна и производству стали.

Спустя десятилетие после победы революции пекинцы начали переселяться из тесных фанз в удобные дома с большими окнами, центральным отоплением, а порой и лифтами. С того времени облик города определяли уже не пагоды и дворцы, а деловые кварталы с небоскребами, комфортабельными жилыми домами, универмагами, театрами, библиотеками, корпусами учебных заведений, выстроенными из бетона, стекла и металла. Совершив невероятный экономический скачок, жители бывшей Поднебесной в очередной раз удивили мир, словно забыв, что в течение тысячелетий существовали «как придавленная камнем трава». К счастью, народ Китая не слишком увлекался чугуном: обновленная столица сохранила своеобразие, хотя типовые дома и древние памятники стали играть в городском пейзаже одинаковую роль.

В сегодняшнем Пекине тесно переплетаются черты древности и современной жизни. Создавая впечатление ожившей гравюры, город словно напоминает о своей реальности, демонстрируя прямые улицы и многоэтажные здания, мирно сосуществующие с уличными лотками, крепостными воротами, массивными стенами, дворцами и ажурными пагодами. Памятники древнего искусства так же не отделимы от китайской столицы, как современная жизнь, в очередной раз наполнившаяся пафосом созидания.

Сад благородных мыслей

Характерную черту архитектуры Китая составляет ее тесная связь с окружающим пространством. Начиная с глубокой древности местные зодчие использовали природу в качестве главного художественного средства. Благодаря творческому союзу строителей и живописцев на свет появлялись великолепные парки, которые в жизни пекинцев имели значение не меньшее, чем дворцы. Каждый рукотворный лес был шедевром ландшафтного искусства, невзирая на величину и тем более на количество вложенных средств. Высокое мастерство исполнения отличало колоссальные парковые массивы, небольшие городские сады и даже миниатюрные цветники, которые устраивались в тесных городских дворах. О своеобразном понимании природы свидетельствуют игрушечные парки, умещавшиеся, например, на столе. Несмотря на малые размеры, такие сооружения предназначались вовсе не для игры. Они служили предметом любования и потому располагали всеми атрибутами настоящего парка.

Ван Ци. Парковый мотив

Ван Ци. Парковый мотив

Настольные ансамбли включали в себя холмы с гротами, беседки, мостики, водопады, озера, клумбы и даже леса с живыми, хотя и крошечными, растениями, выращенными специально для миниатюрного парка.

В любовном отношении китайцев к природе сказались философско-религиозные взгляды, подобные тем, где естество виделось началом всех начал. В зодчестве немаловажную роль играло стремление создать жилище и комфортное, и красивое, то есть удовлетворяющее духовным запросам хозяина. Дом в комплексе с садом и водным источником строился таким образом, чтобы его владельцу жилось лучше, чем раньше.

Китайские архитекторы знали, что устройство гармоничного ансамбля невозможно без внимания к окружающему миру. Представляя возможности ландшафта и непременно воображая будущий комплекс, они виртуозно вписывали постройки в пейзаж, не сильно изменяя, хотя и значительно улучшая местность. Воспитанные на высоком искусстве, зодчие заботились о том, чтобы все вокруг радовало глаз. Китайские архитекторы не только использовали природу, но и создавали ее, примером чему являлись настольные парки. В настоящих садах имелись искусственные горы, пещеры, лабиринты, похожие на озера пруды замысловатой формы. Созданная талантливыми мастерами, такая «природа», хотя и представляла фантазию автора, однако почти не отличалась от настоящей и, кроме того, была гораздо удобнее для посетителей.

Разнообразие малых форм отличает и сегодняшние пекинские парки, каждый из которых являет собой образец ландшафтного искусства. Прямые дорожки обрамляют ровно подстриженные кусты, люди отдыхают в ажурных беседках, любуются обычными камнями, установленными на постаментах, словно памятники. В крутых местах тропинки дополнены каменными ступенями, а искусственные насыпи эффектно обрамлены подпорными стенками.

Настольные ансамбли включали в себя холмы с гротами, беседки, мостики, водопады, озера, клумбы и даже леса с живыми, хотя и крошечными, растениями, выращенными специально для миниатюрного парка.

В любовном отношении китайцев к природе сказались философско-религиозные взгляды, подобные тем, где естество виделось началом всех начал. В зодчестве немаловажную роль играло стремление создать жилище и комфортное, и красивое, то есть удовлетворяющее духовным запросам хозяина. Дом в комплексе с садом и водным источником строился таким образом, чтобы его владельцу жилось лучше, чем раньше.

Китайские архитекторы знали, что устройство гармоничного ансамбля невозможно без внимания к окружающему миру. Представляя возможности ландшафта и непременно воображая будущий комплекс, они виртуозно вписывали постройки в пейзаж, не сильно изменяя, хотя и значительно улучшая местность. Воспитанные на высоком искусстве, зодчие заботились о том, чтобы все вокруг радовало глаз. Китайские архитекторы не только использовали природу, но и создавали ее, примером чему являлись настольные парки. В настоящих садах имелись искусственные горы, пещеры, лабиринты, похожие на озера пруды замысловатой формы. Созданная талантливыми мастерами, такая «природа», хотя и представляла фантазию автора, однако почти не отличалась от настоящей и, кроме того, была гораздо удобнее для посетителей.

Разнообразие малых форм отличает и сегодняшние пекинские парки, каждый из которых являет собой образец ландшафтного искусства. Прямые дорожки обрамляют ровно подстриженные кусты, люди отдыхают в ажурных беседках, любуются обычными камнями, установленными на постаментах, словно памятники. В крутых местах тропинки дополнены каменными ступенями, а искусственные насыпи эффектно обрамлены подпорными стенками.