Со Стеной у молящихся разный контакт. Некоторые стремятся прильнуть к Стене, обхватить камень. Другие прислоняются лицом, пытаются углубиться в имеющиеся выбоины, чтобы слиться со Стеной, услышать ответ на свои просьбы – стена ведь олицетворяет самого Всевышнего.

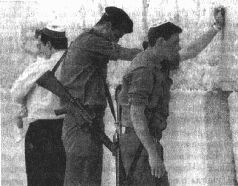

У Стены плача молятся солдаты. Они приходят сюда по одному или подразделениями. Многие бойцы элитных подразделений армии делают это регулярно. Приходят чаще всего перед исполнением ответственных боевых заданий.

Иноземцы у стены ведут себя как настоящие иудеи. Они при бумажной кипе, которую выдают у входа на площадку. Видел, как у стены рыдал японец… он молился еврейскому Богу.

Молятся солдаты.

Молятся солдаты.

В праздничные дни, по Субботам, здесь заметное оживление. Приходят семьями, сектами, общинами. В руках молящихся на мужской стороне – свитки Торы. Коллективные молитвы, танцы со свитками Торы, веселье. В дни государственных праздников у Стены огромное количество флагов страны – с ними, как правило, приходят приверженцы национально-религиозного крыла. В такие дни мужчины обычно приходят к Стене в молитвенных покрывалах.

На женской стороне, справа, спокойнее. Тут не танцуют, не веселятся. Женщинам этого делать не положено. Им разрешено лишь плакать. Эти тысячелетние слезы у Стены способны, кажется, размыть суровые, молчаливые камни.

Матери, жены чаще всего со слезами на глазах просят Всевышнего о сохранении жизни мужьям и детям – солдатам Армии обороны Израиля. Ведь фактически военные действия не прекращаются в стране ни на день. На женской стороне тоже есть небольшая синагога, находящаяся правее основной части стены, под эстакадой, ведущей на Храмовую гору. По крыше этой синагоги, по эстакаде, к своим святыням на Храмовой горе следуют мусульмане.

Многие приходящие к стене обращаются к Всевышнему письменно. Щели и щербины стены забиты записками, да так плотно, что добавить еще хоть одну невозможно. А просьбы на записках обычные, житейские, на «Ты»: «Сохрани жизнь моему сыну Пинхасу, он солдат», «Помоги найти работу», «Избавь мать от тяжелой болезни», «Сделай так, чтобы Роза полюбила меня», «Обеспечь мир на нашей земле», «Прошу Тебя – прости все мои грехи и очисти меня» и т. д. и т. п. Записки пишут те, кто обращается к Всевышнему в трудную критическую минуту, когда обратиться больше не к кому. Записки, выпавшие из стены, ветхие молитвенники, обрывки из них собирают и захоранивают в специальных емкостях (генизах), как правило, в новолуние. Так что все адресованное Всевышнему никогда не исчезнет, а пребудет вечно. Сочтены у Всевышнего и слезы людские.

Находясь у стены, верующие евреи молятся, плачут, вздыхают и целуют священные камни. Эти желтые громады на высоте человеческого роста кажутся, как писал русский писатель И. Бунин, «полированным зеркалом, отшлифованным мириадами поцелуев»; говорят, что якобы поутру стена бывает покрыта каплями воды. Молитва окончена, наступает прощание. Молившиеся отступают от стены, не отрывая от нее взгляда, пока не выйдут за пределы площадки.

Сегодня Западная стена – это место, где верующие евреи оплакивают разрушение храма, молят Бога об укреплении государства, его процветании. Стоя у древних камней, они находят в молитве и утешение в своих повседневных горестях.

Здесь, у стены, многие мальчики, достигшие тринадцатилетнего возраста, впервые вызываются к чтению Торы, приносят присягу новобранцы отборных боевых частей, проводятся торжественные церемонии в День независимости и День освобождения Иерусалима. У Стены плача проводятся публичные молебны.

У стены часто вспоминают прошлое. 7 июня 1967 года, на третий день после начала Шестидневной войны, когда был взят Старый город, израильские войска вышли к Храмовой горе. Подойдя к стене, парашютисты падали на колени, обнимали и гладили нагретые камни и клали записки со своими молениями. Министр обороны Моше Даян подошел к стене и поместил в одной из трещин сложенный листок. На нем было написано: «Да будет мир Израилю». Здесь же, перед Стеной плача, состоялось торжественное построение в честь победы.

Стена плача привлекает евреев как из Израиля, так и из других стран мира. Сюда ежегодно приходят миллионы паломников и туристов. Именно у Стены после долгих поисков и сомнений человек определяет свое место в череде ушедших поколений, молящийся ощущает себя свободным, выбирает свой Путь! Бывать у Стены для людей – это связь с прошлым, настоящим и будущим. И по-видимому, большая часть из всего происходящего у Стены не столько Вера и Надежда, сколько Традиция.

Перед Стеной – площадь, место массовых празднеств. Здесь и в обычные дни можно увидеть группы людей, пришедших отметить праздник семейный, общинный. На площади и один из входов на Храмовую гору, к святыням мусульман.

Можно подойти к Храмовой горе по улочкам, пересекающим еврейский, мусульманский или армянский кварталы. Или с севера – от Шхемских ворот – по построенному в 1979 г. пешеходному туннелю.

Великий русский художник В. В. Верещагин в 1884-1885 гг. совершил путешествие в Палестину, итогом чего явилась серия картин, среди которых «Стена Соломона» – одно из высших художественных достижений художника. Интересны и его впечатления о виденном. «Стена Соломона» – писал он, – шесть нижних рядов этих великолепных камней, несомненно, относятся к временам Давида и Соломона, следующие ряды приписываются Ироду, а верхний и самый меньший ряд принадлежит к магометанскому периоду. Та часть великой Стены, которая окружает Храм, называется "местом сетований". Едва ли можно увидеть что-либо более трогательное. Евреи обоего пола и всякого возраста приходят со всех частей света молиться и плакать с громкими рыданиями, буквально омывая слезами своими священные камни. По пятницам место это битком набито народом, стекающимся сюда из Палестины, Средней Азии, Индии, Европы, в особенности из России. Все пришедшие молятся самыми жалобными звуками, ударяя себя в грудь, раскачиваясь всем своим телом или неподвижно склоняясь к камням и плача, плача, плача!»

Западная стена!.. Западная стена!.. Стена плача!..

Иерусалим – колыбель христианства, ведь здесь, на Святой земле, родился, а в самом городе и погиб Иисус Христос. Он здесь прошел весь цикл своей земной жизни: Благовещение, Рождество, Крещение, Искушение, Преображение, Распятие, Воскресение, Вознесение.

Иерусалим – Святой город в христианстве, центр культа. Святым городом христиан является и город Назарет.

Христианство возникло здесь в I веке и формировалось в течение столетий. Можно считать, что к IV веку христианство стало активной религиозной силой.

Константин Великий (306-337) в первой трети IV века объявил христианство государственной религией Римской империи и воздвиг в городе Новый Иерусалим – комплекс христианских культовых зданий (в это время Иерусалим, как и вся Палестина, был колонией Римской империи). К концу IV века Иерусалим превратился в крупнейший центр христианства, в нем существовало уже более трехсот христианских религиозных учреждений. К этому времени христиане составляли 20 % населения империи. Христианство становится всемирным движением. В Иерусалиме IV век – век торжества христианства. Позиции христианства усилились в период крестоносцев. Многие мусульманские святыни были превращены в церкви.

В истории становления христианства в Иерусалиме, на Святой земле, особо значим XII век, когда возникли и укоренились христианские предания, связанные с Иерусалимом и его окрестностями, в особенности легенды о жизни Христа.

Кто же на этой земле стали первыми христианами? Первые 2 десятилетия после смерти Иисуса, с 30 г. по 50-й, христианство было просто одной из многих еврейских сект. С 50 г. оно пошло своим путем. В состав местной христианской общины вошли православные (греки и русские), римско-католики, армяне, копты, абиссинцы, сирийцы.

Со временем самым многочисленным христианским населением Иерусалима, Святой земли, стали арабы, принадлежащие к сирийской церкви. Многие из них покинули эти места, когда власти Оттоманской империи начали осуществлять политику дискриминации христианства. В 1945 г. в Иерусалиме жило 28 000 арабов-христиан. Сегодня в Израиле и на контролируемых территориях, на Святой земле проживает 140,9 тысяч христиан. 90 % из них арабы. Они принадлежат к различным конфессиям: греко-католической (42 %), греко-православной (32 %), римско-католической (26 %). Христиане, большинство которых живет в городах (128 тысяч), составляют половину населения Назарета, 60 % арабского населения Хайфы.

В районе Иерусалима 15,3 тысячи христиан, в районе Тель-Авива – 13,9 тысячи, в Акко – 34,1 тысячи, в Хайфе – 21 тысяча, в Израильской долине – 28,8 тысячи, в центре страны 9 тысяч, в южном районе – 8,7 тысячи.

В Израиле и на контролируемых территориях арабы-христиане составляют 3 % арабского населения, в то время как в общем количестве палестинцев (включая диаспору) их 7 %.

В 1844 г. в Иерусалиме поселился русский архимандрит, в 1859 г. Иерусалим посетил великий князь Константин. В 1864 г. в Иерусалиме был построен комплекс зданий – Русское Подворье. В 1871 г. началось строительство женского монастыря в Эйн-Керем, а в 1888 г. было завершено строительство церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании.

Христианство сегодня – наиболее многочисленная конфессия на планете, господствующая мировая религия, насчитывающая около 1,6 миллиарда приверженцев. Десятки тысяч из них бывают ежегодно в Иерусалиме, на Святой земле. Они поклоняются комплексу основных христианских святынь.

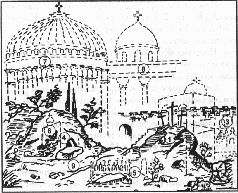

Схема устройства Храма Гроба Господня.

Схема устройства Храма Гроба Господня.

1 – Голгофа; 2 – разбитая цистерна; 3 – наружная стена Иерусалима; 4 – сад Иосифа Аримафейского и отверстие гробницы; 5 – Камень помазания, лампады;

Главная из них в Иерусалиме – храм Гроба Господня (иногда – церковь Гроба Господня).

Храм Гроба Господня – Великий храм Воскресения, самое священное место на Земле для миллионов и миллионов землян – мужчин и женщин, старых и молодых. Это самый прославленный храм во всем христианском мире, по существу целое созвездие храмов, церквей, престолов, соединенных общими стенами под одной крышей. Это храм храмов. Здесь центр христианского мира.

История создания этого храма уходит в глубокую древность. Римский император Адриан (119-138 гг.) в 136 г. приказал построить на Голгофе храм Венеры, а над местом погребения Христа – храм Юпитера. Сделав это, он точно обозначил место распятия Христа и место его захоронения.

В 326 г. на местах, обозначенных статуями Венеры и Юпитера, то есть над Голгофой и над пещерой, местом погребения Христа, царица Елена начала возведение храма Гроба Господня. На протяжении многовековой истории храм не раз подвергался разграблениям и разрушениям, а затем восстанавливался, но с изменениями. В его нынешнем виде храм был построен крестоносцами между 1099 и 1149 гг. и освящен в 1149 г.

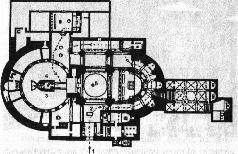

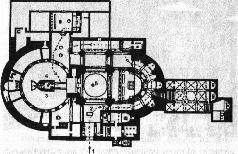

План Храма Гроба Господня.

План Храма Гроба Господня.

1 – вход; 2 – Камень помазания; 3 – ротонда; 4 – часовня Гроба Господня; 5 – каменная ваза – «центр земли» 6 – вход в подземный храм Св. Елены; 7 – лестница на Голгофу

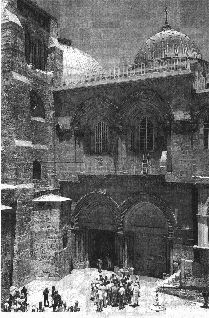

Войдя в Старый город через Яффские ворота, спустившись вниз по улице торговых рядов арабского рынка и повернув налево, мы окажемся на территории христианского квартала, на Христианской улице. Минуя респектабельные магазины и лавки, выйдя на улицу св. Елены, мы с осторожностью входим в наклонившуюся каменную арку, в калитку, не ожидая за ней увидеть… чудо!

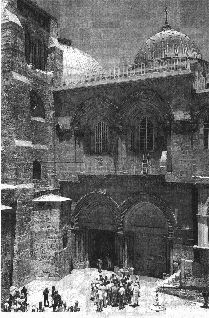

Храм Гроба Господня.

Храм Гроба Господня.

Небольшой, мощенный плитами двор, и часто требуется подсказка, дабы убедиться в том, что мы у цели, не ошиблись, что перед нами среди окружающих строений приземистое здание – это храм Гроба Господня. Здание стоит как сгорбленный, глубокий старик, натруженный тяжестью многих веков, его облицовка – как морщинистое лицо старика. Он стеснен соседними строениями, без позолоты и блеска, без внешней помпезности. По виду неказист, снаружи выглядит скорее мечетью, не удивляет, не бросается в глаза.

Но его величие – это букет преданий и легенд, дающих ему право называться мемориалом Христа, центром христианского мира.

Мы перед ним. Высокий прямоугольник, почти квадрат. Стены сложены из неровных тесаных камней, положенных на толстый слой цемента. Фасад на половине своей высоты пересечен сильно выдающимся карнизом. Две громадные входные арки, из которых одна заложена каменной кладкой, во второй вход – массивные бронзовые ворота.

Над арками, во втором ярусе фасада, два больших готических окна, а еще выше круглый барабан с частыми светлыми окнами, поддерживающий знаменитый черный купол с крестом. На дверных перемычках у входа изображены на левой стороне – воскрешение Лазаря, на правой – ветви с листьями и разными плодами.

Слева от входа в храм – небольшая часовня, около которой находятся каменные надгробия над местом захоронения христианских королей Иерусалима Годфруа и Бодуэна.

Впереди, прямо против входных дверей, на земле Камень помазания – плита розовато-желтого мрамора, прикрывающая собой Камень помазания, на который Иосиф и Никодим положили тело Христа после снятия его с креста, обвили его чистой плащаницей (плащаница хранится в Италии, в Туринском соборе) и умастили благовониями (мирром) по иудейскому обряду. Затем отсюда отнесли его и положили в гроб. Мраморная плита камня отполирована губами миллиардов паломников.

Нынешний мемориальный камень установлен в 1830 г. (впервые был установлен в XII веке).

Над Камнем помазания балдахин, и теплятся восемь матовых лампад, по числу представленных в храме христианских вероисповеданий: католиков, греков (православных), армян, маронитов, коптов, сирийцев, эфиопов и грузин. Лампады укрыты в особых фонарях, дабы их не задул ветер из раскрытых дверей. По бокам стоят шесть высоких подсвечников. Слева от Камня помазания на каменном полу якобы то место, на котором стояла Богоматерь, когда помазывали Христа.

Входная часть храма довольно мрачная, затемненная. Она отделена от остального помещения высокой стеной, на которой расположено много образов с висящими перед ними лампадами. Свет сюда проникает частично слева, из ротонды, а в основном через вход.

Справа от Камня помазания две мраморные довольно крутые лестницы по семнадцать ступеней, они ведут на скалу Голгофу (Голгофа – с арамейского череп, холм, «лобное место»). Очертания холма заставили дать ему это имя. В древние времена на его вершине, на скале, совершались казни. Вершина Голгофы поднималась над уровнем окружающей земли на 3 метра. Она находилась за пределами крепостных стен города. Именно на ее вершине поставили три креста с телами распятых, над головой одного из них висела дощечка с надписью: Сей есть царь Иудейский.

Над этой вершиной, как бы в верхней части храма, под небольшим куполом природной скалы, находится часовня Голгофы. В ней две арки, два придела (отделения): Водружения Креста (православный) и Пригвождения к Кресту (католический). Между ними небольшой престол Стояния Богоматери – место, где находилась Богородица при распятии Христа. Престол Водружения Креста, расположенный в северной части часовни, помещен над тем самым местом, где был установлен крест. Под престолом в полу находится серебряный диск с отверстием в центре – это место, где был водружен крест. Два черных круга на полу отмечают и места крестов двух разбойников. За престолом, в глубине, высится изображение в натуральную величину распятого Христа. Позади Распятия иконостас с иконой Спасителя, влекомого на Страсти.

Направо возле престола находится стеклянное окно, сквозь которое видна трещина в скале, образовавшаяся от сотрясения земли в момент смерти Христа. Скала одета плитами желтого мрамора.

Под второй аркой, в южной части часовни, находится престол Пригвождения к Кресту. Это, по преданию, то самое место, на котором Христа прибивали гвоздями к кресту. В этой части придела имеется окно, через которое внизу видна небольшая католическая капелла во имя Марии Скорбящей. Это окно, по преданию, было прежде дверью на Голгофу, через которую император Гераклий вошел с Животворящим Крестом.

Богатство этой часовни заключено в четырнадцати дорогих паникадилах, висящих над престолом, – дар христианских царей. Под стеклянным кубом находится кусок дикого камня – все, что осталось от вершины холма.

Сама вершина Голгофы покрыта точно футляром одеянием из икон. Все иконы здесь из России, они находятся и во многих других храмах на Святой земле. В одном из католических монастырей среди мраморных дощечек с именами жертвователей – надпись по-русски: «Спаси, Господи, матушку Россию».

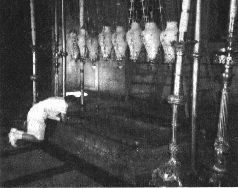

Камень Помазания.

Камень Помазания.

Место (слева от Камня помазания), на котором находилась Богоматерь, оплакивая Сына Своего.

Место (слева от Камня помазания), на котором находилась Богоматерь, оплакивая Сына Своего.

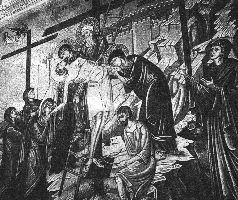

Панно (за Камнем помазания). Библейские события при распятии Христа.

Панно (за Камнем помазания). Библейские события при распятии Христа.

Но если пройти по Шхемской улице (от Шхемских ворот), то невдалеке находится сад Гроба Господня. В его середине расположена Могила Сада (пещерное захоронение, обнаруженное в 1867 г.) За ним холм, напоминающий по форме человеческий череп и поэтому тоже именуемый Голгофой.

Это место протестантская церковь чтит как подлинное место распятия и захоронения Христа и часто называют его «Голгофой Гордона» (Гордон – британский генерал, который в 1883 г. выдвинул эту версию).

Голгофа – это слово и сегодня в обиходе как символ подвижничества, физических и нравственных страданий, ведь говорят: «взойду на Голгофу».

Центральной святыней храма является гробница Гроба Господня, к ней вход слева от Камня помазания. Она находится в ротонде, образованной системой колонн. Ротонда – это круглая постройка, перекрытая куполом. Ее диаметр 22 м (10 саженей). Над куполом, находящимся на крыше храма, крест.

Голгофа.

Голгофа.

Серебряный диск (в престоле Голгофы) с отверстием – обозначает место, куда был поставлен Крест.

Серебряный диск (в престоле Голгофы) с отверстием – обозначает место, куда был поставлен Крест.

В центре ротонды, как в своеобразном храме, находится мемориальная Гробница Иисуса (в нынешнем варианте построена греками в 1810 г.). Она построена над скалой, в которой, по соседству с Голгофой, была сделана гробница, погребальная пещера для гроба. На этой скале был сад Иосифа Аримафейского.

Греческие монахи, издавна опекавшие Гроб Господень, называли гробницу Кувуклией. Кувуклия – это значит спальня, опочивальня, царская сокровищница. Она прикрывает пещеру гроба. Снаружи Кувуклия имеет вид прямоугольного строения из розового мрамора с шестнадцатью пилястрами.

Гробница Св. Гроба (Кувуклия) разделяется на два придела. Вход в первый придел по мраморному широкому крыльцу с тремя ступенями. По обе стороны перила из белого мрамора. Над входом – мраморное мозаичное изображение Воскресения Христова. За входом первый придел – Святого Ангела. Он называется так потому, что здесь, по преданию, ангел возвестил женам-мироносицам о Воскресении Христа.

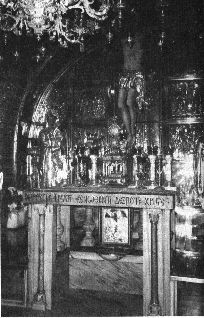

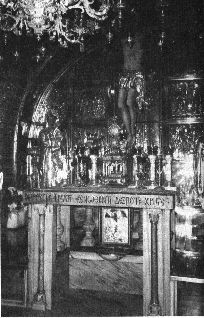

Ротонда. В центре Гробница Гроба Господня.

Ротонда. В центре Гробница Гроба Господня.

Обрамление входа в Гробницу Гроба Господня.

Обрамление входа в Гробницу Гроба Господня.

В середине придела – высокая мраморная ваза, в нее вложена часть камня, который был отвален ангелом от гроба. Ведь после того, как тело Христа поместили в вырубленную в скале гробницу, вход в нее плотно закрыли камнем, весившим около 2 тонн. Стражники опечатали гробницу особой государственной печатью.

Над вазой висят лампады, принадлежащие разным конфессиям. Все помещение придела выложено белым и серым мрамором. Это как бы проходное помещение во второй придел часовни. В него из первого ведет низкий вход, и поэтому необходимо очень низко наклониться – поклониться – чтобы войти во 2 придел – придел Святого Гроба.

Над входной дверью изваяны два ангела, держащие венок. Размеры этого придела-гробницы: 2 м в длину и 1,5 м в ширину.

Гроб Христа расположен около входа справа. Тут же стоит серебряный ковчег, в который вложен символ веры на греческом языке. Само ложе окаймлено мраморной плитой, верхняя часть которой расколота посередине.

На главной стене, что за гробом, – образ воскресшего Христа. Более сорока золотых и серебряных лампад спускаются со свода, освещая помещение. Лампады принадлежат четырем конфессиям – православным, армянам, коптам и латинянам (католикам).

Два монаха, чередуясь, окропляют каждого входящего освященною ароматною водой и обтирают мраморную доску над гробом. На стене, прямо против входа в этот придел, находится икона Божией Матери.

В этом приделе помещается не более четырех человек одновременно. Верующие выходят из придела пятясь, чтобы оставаться обращенными лицом к гробу.

Гроб Господень (справа).

Гроб Господень (справа).

Гробница в верхнем ярусе уставлена сотнями свечей и разноцветных лампад, которые зажигаются в торжественных случаях. Сверху она увенчана небольшим куполом в виде короны.

На мраморной доске над входом в святую мраморную Гробницу надпись по-гречески: Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет: Он воскрес.Действительно, на третий день, по преданию, гробница опустела. Он воскрес – восстал из мертвых! Воскрес во плоти (во времени и пространстве).

Прямо перед входом в гробницу Гроба Господня, отделяясь грандиозной аркой от ротонды, находится притвор, принадлежащий грекам. Он обширен и богато убран. В нем великолепный иконостас из чистого золота. Все иконы византийского письма. Это Каталикон – большой греческий собор. Именно над ним установлен купол храма.

Под куполом мраморный круг, отмечающий так называемый «центр мира», «пуп земли». Это центр христианского мира, его ось. Под крестом напольная мраморная ваза – отметка центра.

У задней стены гробницы Гроба Господня расположен престол коптов. Напротив, за колоннами, – престол сирийцев. Католикам принадлежит часть храма направо от входа в гробницу Гроба Господня, где им отведены три престола древней ризницы.

Против гробницы расположен притвор Русской Православной Церкви. Здесь на богато отделанном золотом алтаре находятся четыре большие иконы российских мастеров.

Вокруг храма приделы различных вероисповеданий. Наибольший из них – часовня Каменных Уз – принадлежащая православным, она устроена на том месте, где Христа подвергали пытке. Слева от этой часовни помещается придел Темницы Христовой. По преданию, сюда Богочеловека заключили с двумя разбойниками, пока его готовили к казни.

Следующий придел – св. Логгина Сотника. Далее на восток, за алтарем придела греков, находится придел Разделения Риз, принадлежащий армянам. Отсюда лестница в 28 ступеней ведет вниз, в церковь Св. Елены, принадлежащую армянам. Она высечена в скале, покрыта куполом и снабжена окнами в виде амбразур. Из этой церкви 18 ступеней вниз ведут в храм Обретения Честного Креста, своды которого высечены в природной скале. Здесь два придела: один принадлежит православным, другой католикам. Мраморная плита в пещере – это место, где, по преданию, нашли крест, на котором был распят Христос.

Отсюда лестница ведет вверх, где вдоль северной стороны храма пролегает дорожка к часовне Адама, или Иоанна Предтечи. Здесь около дверей часовни похоронены Готфрид Бульонский и его брат Болдуин I, освободители Иерусалима. Пожар 1808 г. уничтожил памятники на их могилах.

Прямо к югу от греческого придела расположена католическая часовня Богоматери, или Явления Христа Богоматери, с тремя престолами; близ одного из них, за железной решеткой, обломок колонны, к которой в претории Пилата был привязан Христос для бичевания.

В нижнем зале храма Гроба Господня, темном и мрачном помещении, можно видеть многочисленные строительные подпорки и леса, металлические скобы поддерживают и укрепляют его своды. Это следы землетрясения 1927 г.

В храме каждый день раздается звонок на утреню. Служат литургию, а потом и панихиду.

Самые почитаемые места в храме – Гроб Господень и Камень помазания – принадлежат католикам, а вообще храм был разделен на сферы влияния между представителями всех христианских вероисповеданий.

Из-за беспрестанных конфликтов между небольшими христианскими общинами и их споров с доминирующей сирийской церковью по поводу прав на владение той или иной частью храма Гроба Господня ключи от него отдавались на хранение одному из мусульманских семейств Старого города – традиция сохранилась и поныне. Они ежедневно за невысокую плату открывают храм по просьбе священника одного из трех служащих в нем христианских исповеданий. Храм закрывается с сумерками, а открывается в 4 часа утра. К стенам примыкают монастыри – православный и католический, сообщение с которыми возможно только через храм Гроба Господня. В храме проводятся и ночные службы.

С 451 г. учрежден Православный Иерусалимский Патриархат, при котором существует монашеская община – Святогробское Братство. Его главная задача – сохранять и обслуживать храм Гроба Господня и все остальные христианские святыни.

Если спуститься с Масличной горы в Кидронскую долину, то окажешься на дороге, по которой воины вели Христа ночью из Гефсиманского сада. Это и есть начало того ужасного пути, по которому, по преданию, измученный бичеваниями, побоями, всевозможными издевательствами и бессонной ночью, всеми оставленный, Христос нес свой тяжкий крест на место казни.

У Стены плача молятся солдаты. Они приходят сюда по одному или подразделениями. Многие бойцы элитных подразделений армии делают это регулярно. Приходят чаще всего перед исполнением ответственных боевых заданий.

Иноземцы у стены ведут себя как настоящие иудеи. Они при бумажной кипе, которую выдают у входа на площадку. Видел, как у стены рыдал японец… он молился еврейскому Богу.

В праздничные дни, по Субботам, здесь заметное оживление. Приходят семьями, сектами, общинами. В руках молящихся на мужской стороне – свитки Торы. Коллективные молитвы, танцы со свитками Торы, веселье. В дни государственных праздников у Стены огромное количество флагов страны – с ними, как правило, приходят приверженцы национально-религиозного крыла. В такие дни мужчины обычно приходят к Стене в молитвенных покрывалах.

На женской стороне, справа, спокойнее. Тут не танцуют, не веселятся. Женщинам этого делать не положено. Им разрешено лишь плакать. Эти тысячелетние слезы у Стены способны, кажется, размыть суровые, молчаливые камни.

Матери, жены чаще всего со слезами на глазах просят Всевышнего о сохранении жизни мужьям и детям – солдатам Армии обороны Израиля. Ведь фактически военные действия не прекращаются в стране ни на день. На женской стороне тоже есть небольшая синагога, находящаяся правее основной части стены, под эстакадой, ведущей на Храмовую гору. По крыше этой синагоги, по эстакаде, к своим святыням на Храмовой горе следуют мусульмане.

Многие приходящие к стене обращаются к Всевышнему письменно. Щели и щербины стены забиты записками, да так плотно, что добавить еще хоть одну невозможно. А просьбы на записках обычные, житейские, на «Ты»: «Сохрани жизнь моему сыну Пинхасу, он солдат», «Помоги найти работу», «Избавь мать от тяжелой болезни», «Сделай так, чтобы Роза полюбила меня», «Обеспечь мир на нашей земле», «Прошу Тебя – прости все мои грехи и очисти меня» и т. д. и т. п. Записки пишут те, кто обращается к Всевышнему в трудную критическую минуту, когда обратиться больше не к кому. Записки, выпавшие из стены, ветхие молитвенники, обрывки из них собирают и захоранивают в специальных емкостях (генизах), как правило, в новолуние. Так что все адресованное Всевышнему никогда не исчезнет, а пребудет вечно. Сочтены у Всевышнего и слезы людские.

Находясь у стены, верующие евреи молятся, плачут, вздыхают и целуют священные камни. Эти желтые громады на высоте человеческого роста кажутся, как писал русский писатель И. Бунин, «полированным зеркалом, отшлифованным мириадами поцелуев»; говорят, что якобы поутру стена бывает покрыта каплями воды. Молитва окончена, наступает прощание. Молившиеся отступают от стены, не отрывая от нее взгляда, пока не выйдут за пределы площадки.

Сегодня Западная стена – это место, где верующие евреи оплакивают разрушение храма, молят Бога об укреплении государства, его процветании. Стоя у древних камней, они находят в молитве и утешение в своих повседневных горестях.

Здесь, у стены, многие мальчики, достигшие тринадцатилетнего возраста, впервые вызываются к чтению Торы, приносят присягу новобранцы отборных боевых частей, проводятся торжественные церемонии в День независимости и День освобождения Иерусалима. У Стены плача проводятся публичные молебны.

У стены часто вспоминают прошлое. 7 июня 1967 года, на третий день после начала Шестидневной войны, когда был взят Старый город, израильские войска вышли к Храмовой горе. Подойдя к стене, парашютисты падали на колени, обнимали и гладили нагретые камни и клали записки со своими молениями. Министр обороны Моше Даян подошел к стене и поместил в одной из трещин сложенный листок. На нем было написано: «Да будет мир Израилю». Здесь же, перед Стеной плача, состоялось торжественное построение в честь победы.

Стена плача привлекает евреев как из Израиля, так и из других стран мира. Сюда ежегодно приходят миллионы паломников и туристов. Именно у Стены после долгих поисков и сомнений человек определяет свое место в череде ушедших поколений, молящийся ощущает себя свободным, выбирает свой Путь! Бывать у Стены для людей – это связь с прошлым, настоящим и будущим. И по-видимому, большая часть из всего происходящего у Стены не столько Вера и Надежда, сколько Традиция.

Перед Стеной – площадь, место массовых празднеств. Здесь и в обычные дни можно увидеть группы людей, пришедших отметить праздник семейный, общинный. На площади и один из входов на Храмовую гору, к святыням мусульман.

Можно подойти к Храмовой горе по улочкам, пересекающим еврейский, мусульманский или армянский кварталы. Или с севера – от Шхемских ворот – по построенному в 1979 г. пешеходному туннелю.

Великий русский художник В. В. Верещагин в 1884-1885 гг. совершил путешествие в Палестину, итогом чего явилась серия картин, среди которых «Стена Соломона» – одно из высших художественных достижений художника. Интересны и его впечатления о виденном. «Стена Соломона» – писал он, – шесть нижних рядов этих великолепных камней, несомненно, относятся к временам Давида и Соломона, следующие ряды приписываются Ироду, а верхний и самый меньший ряд принадлежит к магометанскому периоду. Та часть великой Стены, которая окружает Храм, называется "местом сетований". Едва ли можно увидеть что-либо более трогательное. Евреи обоего пола и всякого возраста приходят со всех частей света молиться и плакать с громкими рыданиями, буквально омывая слезами своими священные камни. По пятницам место это битком набито народом, стекающимся сюда из Палестины, Средней Азии, Индии, Европы, в особенности из России. Все пришедшие молятся самыми жалобными звуками, ударяя себя в грудь, раскачиваясь всем своим телом или неподвижно склоняясь к камням и плача, плача, плача!»

Западная стена!.. Западная стена!.. Стена плача!..

В Храме Гроба Господня

Иерусалим – колыбель христианства, ведь здесь, на Святой земле, родился, а в самом городе и погиб Иисус Христос. Он здесь прошел весь цикл своей земной жизни: Благовещение, Рождество, Крещение, Искушение, Преображение, Распятие, Воскресение, Вознесение.

Иерусалим – Святой город в христианстве, центр культа. Святым городом христиан является и город Назарет.

Христианство возникло здесь в I веке и формировалось в течение столетий. Можно считать, что к IV веку христианство стало активной религиозной силой.

Константин Великий (306-337) в первой трети IV века объявил христианство государственной религией Римской империи и воздвиг в городе Новый Иерусалим – комплекс христианских культовых зданий (в это время Иерусалим, как и вся Палестина, был колонией Римской империи). К концу IV века Иерусалим превратился в крупнейший центр христианства, в нем существовало уже более трехсот христианских религиозных учреждений. К этому времени христиане составляли 20 % населения империи. Христианство становится всемирным движением. В Иерусалиме IV век – век торжества христианства. Позиции христианства усилились в период крестоносцев. Многие мусульманские святыни были превращены в церкви.

В истории становления христианства в Иерусалиме, на Святой земле, особо значим XII век, когда возникли и укоренились христианские предания, связанные с Иерусалимом и его окрестностями, в особенности легенды о жизни Христа.

Кто же на этой земле стали первыми христианами? Первые 2 десятилетия после смерти Иисуса, с 30 г. по 50-й, христианство было просто одной из многих еврейских сект. С 50 г. оно пошло своим путем. В состав местной христианской общины вошли православные (греки и русские), римско-католики, армяне, копты, абиссинцы, сирийцы.

Со временем самым многочисленным христианским населением Иерусалима, Святой земли, стали арабы, принадлежащие к сирийской церкви. Многие из них покинули эти места, когда власти Оттоманской империи начали осуществлять политику дискриминации христианства. В 1945 г. в Иерусалиме жило 28 000 арабов-христиан. Сегодня в Израиле и на контролируемых территориях, на Святой земле проживает 140,9 тысяч христиан. 90 % из них арабы. Они принадлежат к различным конфессиям: греко-католической (42 %), греко-православной (32 %), римско-католической (26 %). Христиане, большинство которых живет в городах (128 тысяч), составляют половину населения Назарета, 60 % арабского населения Хайфы.

В районе Иерусалима 15,3 тысячи христиан, в районе Тель-Авива – 13,9 тысячи, в Акко – 34,1 тысячи, в Хайфе – 21 тысяча, в Израильской долине – 28,8 тысячи, в центре страны 9 тысяч, в южном районе – 8,7 тысячи.

В Израиле и на контролируемых территориях арабы-христиане составляют 3 % арабского населения, в то время как в общем количестве палестинцев (включая диаспору) их 7 %.

В 1844 г. в Иерусалиме поселился русский архимандрит, в 1859 г. Иерусалим посетил великий князь Константин. В 1864 г. в Иерусалиме был построен комплекс зданий – Русское Подворье. В 1871 г. началось строительство женского монастыря в Эйн-Керем, а в 1888 г. было завершено строительство церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании.

Христианство сегодня – наиболее многочисленная конфессия на планете, господствующая мировая религия, насчитывающая около 1,6 миллиарда приверженцев. Десятки тысяч из них бывают ежегодно в Иерусалиме, на Святой земле. Они поклоняются комплексу основных христианских святынь.

1 – Голгофа; 2 – разбитая цистерна; 3 – наружная стена Иерусалима; 4 – сад Иосифа Аримафейского и отверстие гробницы; 5 – Камень помазания, лампады;

Главная из них в Иерусалиме – храм Гроба Господня (иногда – церковь Гроба Господня).

Храм Гроба Господня – Великий храм Воскресения, самое священное место на Земле для миллионов и миллионов землян – мужчин и женщин, старых и молодых. Это самый прославленный храм во всем христианском мире, по существу целое созвездие храмов, церквей, престолов, соединенных общими стенами под одной крышей. Это храм храмов. Здесь центр христианского мира.

История создания этого храма уходит в глубокую древность. Римский император Адриан (119-138 гг.) в 136 г. приказал построить на Голгофе храм Венеры, а над местом погребения Христа – храм Юпитера. Сделав это, он точно обозначил место распятия Христа и место его захоронения.

В 326 г. на местах, обозначенных статуями Венеры и Юпитера, то есть над Голгофой и над пещерой, местом погребения Христа, царица Елена начала возведение храма Гроба Господня. На протяжении многовековой истории храм не раз подвергался разграблениям и разрушениям, а затем восстанавливался, но с изменениями. В его нынешнем виде храм был построен крестоносцами между 1099 и 1149 гг. и освящен в 1149 г.

1 – вход; 2 – Камень помазания; 3 – ротонда; 4 – часовня Гроба Господня; 5 – каменная ваза – «центр земли» 6 – вход в подземный храм Св. Елены; 7 – лестница на Голгофу

Войдя в Старый город через Яффские ворота, спустившись вниз по улице торговых рядов арабского рынка и повернув налево, мы окажемся на территории христианского квартала, на Христианской улице. Минуя респектабельные магазины и лавки, выйдя на улицу св. Елены, мы с осторожностью входим в наклонившуюся каменную арку, в калитку, не ожидая за ней увидеть… чудо!

Небольшой, мощенный плитами двор, и часто требуется подсказка, дабы убедиться в том, что мы у цели, не ошиблись, что перед нами среди окружающих строений приземистое здание – это храм Гроба Господня. Здание стоит как сгорбленный, глубокий старик, натруженный тяжестью многих веков, его облицовка – как морщинистое лицо старика. Он стеснен соседними строениями, без позолоты и блеска, без внешней помпезности. По виду неказист, снаружи выглядит скорее мечетью, не удивляет, не бросается в глаза.

Но его величие – это букет преданий и легенд, дающих ему право называться мемориалом Христа, центром христианского мира.

Мы перед ним. Высокий прямоугольник, почти квадрат. Стены сложены из неровных тесаных камней, положенных на толстый слой цемента. Фасад на половине своей высоты пересечен сильно выдающимся карнизом. Две громадные входные арки, из которых одна заложена каменной кладкой, во второй вход – массивные бронзовые ворота.

Над арками, во втором ярусе фасада, два больших готических окна, а еще выше круглый барабан с частыми светлыми окнами, поддерживающий знаменитый черный купол с крестом. На дверных перемычках у входа изображены на левой стороне – воскрешение Лазаря, на правой – ветви с листьями и разными плодами.

Слева от входа в храм – небольшая часовня, около которой находятся каменные надгробия над местом захоронения христианских королей Иерусалима Годфруа и Бодуэна.

Впереди, прямо против входных дверей, на земле Камень помазания – плита розовато-желтого мрамора, прикрывающая собой Камень помазания, на который Иосиф и Никодим положили тело Христа после снятия его с креста, обвили его чистой плащаницей (плащаница хранится в Италии, в Туринском соборе) и умастили благовониями (мирром) по иудейскому обряду. Затем отсюда отнесли его и положили в гроб. Мраморная плита камня отполирована губами миллиардов паломников.

Нынешний мемориальный камень установлен в 1830 г. (впервые был установлен в XII веке).

Над Камнем помазания балдахин, и теплятся восемь матовых лампад, по числу представленных в храме христианских вероисповеданий: католиков, греков (православных), армян, маронитов, коптов, сирийцев, эфиопов и грузин. Лампады укрыты в особых фонарях, дабы их не задул ветер из раскрытых дверей. По бокам стоят шесть высоких подсвечников. Слева от Камня помазания на каменном полу якобы то место, на котором стояла Богоматерь, когда помазывали Христа.

Входная часть храма довольно мрачная, затемненная. Она отделена от остального помещения высокой стеной, на которой расположено много образов с висящими перед ними лампадами. Свет сюда проникает частично слева, из ротонды, а в основном через вход.

Справа от Камня помазания две мраморные довольно крутые лестницы по семнадцать ступеней, они ведут на скалу Голгофу (Голгофа – с арамейского череп, холм, «лобное место»). Очертания холма заставили дать ему это имя. В древние времена на его вершине, на скале, совершались казни. Вершина Голгофы поднималась над уровнем окружающей земли на 3 метра. Она находилась за пределами крепостных стен города. Именно на ее вершине поставили три креста с телами распятых, над головой одного из них висела дощечка с надписью: Сей есть царь Иудейский.

Над этой вершиной, как бы в верхней части храма, под небольшим куполом природной скалы, находится часовня Голгофы. В ней две арки, два придела (отделения): Водружения Креста (православный) и Пригвождения к Кресту (католический). Между ними небольшой престол Стояния Богоматери – место, где находилась Богородица при распятии Христа. Престол Водружения Креста, расположенный в северной части часовни, помещен над тем самым местом, где был установлен крест. Под престолом в полу находится серебряный диск с отверстием в центре – это место, где был водружен крест. Два черных круга на полу отмечают и места крестов двух разбойников. За престолом, в глубине, высится изображение в натуральную величину распятого Христа. Позади Распятия иконостас с иконой Спасителя, влекомого на Страсти.

Направо возле престола находится стеклянное окно, сквозь которое видна трещина в скале, образовавшаяся от сотрясения земли в момент смерти Христа. Скала одета плитами желтого мрамора.

Под второй аркой, в южной части часовни, находится престол Пригвождения к Кресту. Это, по преданию, то самое место, на котором Христа прибивали гвоздями к кресту. В этой части придела имеется окно, через которое внизу видна небольшая католическая капелла во имя Марии Скорбящей. Это окно, по преданию, было прежде дверью на Голгофу, через которую император Гераклий вошел с Животворящим Крестом.

Богатство этой часовни заключено в четырнадцати дорогих паникадилах, висящих над престолом, – дар христианских царей. Под стеклянным кубом находится кусок дикого камня – все, что осталось от вершины холма.

Сама вершина Голгофы покрыта точно футляром одеянием из икон. Все иконы здесь из России, они находятся и во многих других храмах на Святой земле. В одном из католических монастырей среди мраморных дощечек с именами жертвователей – надпись по-русски: «Спаси, Господи, матушку Россию».

Но если пройти по Шхемской улице (от Шхемских ворот), то невдалеке находится сад Гроба Господня. В его середине расположена Могила Сада (пещерное захоронение, обнаруженное в 1867 г.) За ним холм, напоминающий по форме человеческий череп и поэтому тоже именуемый Голгофой.

Это место протестантская церковь чтит как подлинное место распятия и захоронения Христа и часто называют его «Голгофой Гордона» (Гордон – британский генерал, который в 1883 г. выдвинул эту версию).

Голгофа – это слово и сегодня в обиходе как символ подвижничества, физических и нравственных страданий, ведь говорят: «взойду на Голгофу».

Центральной святыней храма является гробница Гроба Господня, к ней вход слева от Камня помазания. Она находится в ротонде, образованной системой колонн. Ротонда – это круглая постройка, перекрытая куполом. Ее диаметр 22 м (10 саженей). Над куполом, находящимся на крыше храма, крест.

В центре ротонды, как в своеобразном храме, находится мемориальная Гробница Иисуса (в нынешнем варианте построена греками в 1810 г.). Она построена над скалой, в которой, по соседству с Голгофой, была сделана гробница, погребальная пещера для гроба. На этой скале был сад Иосифа Аримафейского.

Греческие монахи, издавна опекавшие Гроб Господень, называли гробницу Кувуклией. Кувуклия – это значит спальня, опочивальня, царская сокровищница. Она прикрывает пещеру гроба. Снаружи Кувуклия имеет вид прямоугольного строения из розового мрамора с шестнадцатью пилястрами.

Гробница Св. Гроба (Кувуклия) разделяется на два придела. Вход в первый придел по мраморному широкому крыльцу с тремя ступенями. По обе стороны перила из белого мрамора. Над входом – мраморное мозаичное изображение Воскресения Христова. За входом первый придел – Святого Ангела. Он называется так потому, что здесь, по преданию, ангел возвестил женам-мироносицам о Воскресении Христа.

В середине придела – высокая мраморная ваза, в нее вложена часть камня, который был отвален ангелом от гроба. Ведь после того, как тело Христа поместили в вырубленную в скале гробницу, вход в нее плотно закрыли камнем, весившим около 2 тонн. Стражники опечатали гробницу особой государственной печатью.

Над вазой висят лампады, принадлежащие разным конфессиям. Все помещение придела выложено белым и серым мрамором. Это как бы проходное помещение во второй придел часовни. В него из первого ведет низкий вход, и поэтому необходимо очень низко наклониться – поклониться – чтобы войти во 2 придел – придел Святого Гроба.

Над входной дверью изваяны два ангела, держащие венок. Размеры этого придела-гробницы: 2 м в длину и 1,5 м в ширину.

Гроб Христа расположен около входа справа. Тут же стоит серебряный ковчег, в который вложен символ веры на греческом языке. Само ложе окаймлено мраморной плитой, верхняя часть которой расколота посередине.

На главной стене, что за гробом, – образ воскресшего Христа. Более сорока золотых и серебряных лампад спускаются со свода, освещая помещение. Лампады принадлежат четырем конфессиям – православным, армянам, коптам и латинянам (католикам).

Два монаха, чередуясь, окропляют каждого входящего освященною ароматною водой и обтирают мраморную доску над гробом. На стене, прямо против входа в этот придел, находится икона Божией Матери.

В этом приделе помещается не более четырех человек одновременно. Верующие выходят из придела пятясь, чтобы оставаться обращенными лицом к гробу.

Гробница в верхнем ярусе уставлена сотнями свечей и разноцветных лампад, которые зажигаются в торжественных случаях. Сверху она увенчана небольшим куполом в виде короны.

На мраморной доске над входом в святую мраморную Гробницу надпись по-гречески: Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет: Он воскрес.Действительно, на третий день, по преданию, гробница опустела. Он воскрес – восстал из мертвых! Воскрес во плоти (во времени и пространстве).

Прямо перед входом в гробницу Гроба Господня, отделяясь грандиозной аркой от ротонды, находится притвор, принадлежащий грекам. Он обширен и богато убран. В нем великолепный иконостас из чистого золота. Все иконы византийского письма. Это Каталикон – большой греческий собор. Именно над ним установлен купол храма.

Под куполом мраморный круг, отмечающий так называемый «центр мира», «пуп земли». Это центр христианского мира, его ось. Под крестом напольная мраморная ваза – отметка центра.

У задней стены гробницы Гроба Господня расположен престол коптов. Напротив, за колоннами, – престол сирийцев. Католикам принадлежит часть храма направо от входа в гробницу Гроба Господня, где им отведены три престола древней ризницы.

Против гробницы расположен притвор Русской Православной Церкви. Здесь на богато отделанном золотом алтаре находятся четыре большие иконы российских мастеров.

Вокруг храма приделы различных вероисповеданий. Наибольший из них – часовня Каменных Уз – принадлежащая православным, она устроена на том месте, где Христа подвергали пытке. Слева от этой часовни помещается придел Темницы Христовой. По преданию, сюда Богочеловека заключили с двумя разбойниками, пока его готовили к казни.

Следующий придел – св. Логгина Сотника. Далее на восток, за алтарем придела греков, находится придел Разделения Риз, принадлежащий армянам. Отсюда лестница в 28 ступеней ведет вниз, в церковь Св. Елены, принадлежащую армянам. Она высечена в скале, покрыта куполом и снабжена окнами в виде амбразур. Из этой церкви 18 ступеней вниз ведут в храм Обретения Честного Креста, своды которого высечены в природной скале. Здесь два придела: один принадлежит православным, другой католикам. Мраморная плита в пещере – это место, где, по преданию, нашли крест, на котором был распят Христос.

Отсюда лестница ведет вверх, где вдоль северной стороны храма пролегает дорожка к часовне Адама, или Иоанна Предтечи. Здесь около дверей часовни похоронены Готфрид Бульонский и его брат Болдуин I, освободители Иерусалима. Пожар 1808 г. уничтожил памятники на их могилах.

Прямо к югу от греческого придела расположена католическая часовня Богоматери, или Явления Христа Богоматери, с тремя престолами; близ одного из них, за железной решеткой, обломок колонны, к которой в претории Пилата был привязан Христос для бичевания.

В нижнем зале храма Гроба Господня, темном и мрачном помещении, можно видеть многочисленные строительные подпорки и леса, металлические скобы поддерживают и укрепляют его своды. Это следы землетрясения 1927 г.

В храме каждый день раздается звонок на утреню. Служат литургию, а потом и панихиду.

Самые почитаемые места в храме – Гроб Господень и Камень помазания – принадлежат католикам, а вообще храм был разделен на сферы влияния между представителями всех христианских вероисповеданий.

Из-за беспрестанных конфликтов между небольшими христианскими общинами и их споров с доминирующей сирийской церковью по поводу прав на владение той или иной частью храма Гроба Господня ключи от него отдавались на хранение одному из мусульманских семейств Старого города – традиция сохранилась и поныне. Они ежедневно за невысокую плату открывают храм по просьбе священника одного из трех служащих в нем христианских исповеданий. Храм закрывается с сумерками, а открывается в 4 часа утра. К стенам примыкают монастыри – православный и католический, сообщение с которыми возможно только через храм Гроба Господня. В храме проводятся и ночные службы.

С 451 г. учрежден Православный Иерусалимский Патриархат, при котором существует монашеская община – Святогробское Братство. Его главная задача – сохранять и обслуживать храм Гроба Господня и все остальные христианские святыни.

Если спуститься с Масличной горы в Кидронскую долину, то окажешься на дороге, по которой воины вели Христа ночью из Гефсиманского сада. Это и есть начало того ужасного пути, по которому, по преданию, измученный бичеваниями, побоями, всевозможными издевательствами и бессонной ночью, всеми оставленный, Христос нес свой тяжкий крест на место казни.