Страница:

Разумеется, графеновые пленки из Манчестера можно применять не только в жидкокристаллических мониторах, но и везде, где требуется прозрачное проводящее покрытие. И экспериментаторы уверены, что для ее быстрого внедрения в массовое производство нужны совсем небольшие усилия. ГА

Большой команде астрофизиков, координируемой из Бостонского университета, удалось получить четкие изображения одного из самых удивительных явлений во Вселенной - мощных снопов частиц и излучения, порождаемых блазаром BL в созвездии Ящерицы (BL Lacertae), расположенном на расстоянии 950 млн. световых лет от Земли.

Согласно современным представлениям, в центрах многих галактик скрываются сверхмассивные черные дыры массой в миллиарды раз больше, чем наше Солнце. Эти дыры притягивают межзвездный газ и пыль, которые, падая на дыру, иногда закручиваются и сжимаются в относительно тонкий и плотный аккреционный диск. В этом диске вещество нагревается до высокой температуры и превращается в проводящую ток плазму. Вращаясь, плазма, в свою очередь, порождает магнитное поле, линии которого перпендикулярны этому диску. Чем ближе к дыре, тем быстрее крутится вещество диска, и линии магнитного поля извиваются и сжимаются вместе с ним, формируя нечто похожее на пару узких перпендикулярных диску закрученных сопел. Через эти сопла часть падающей на дыру плазмы время от времени выбрасывается в пространство, закручиваясь и разгоняясь до скоростей, лишь на 1% меньших скорости света.

Такие гигантские взрывы на блазаре BL Lacertae, случающиеся раз или два в год, порождают мощное излучение во всех областях электромагнитного спектра, которое длится несколько дней и хорошо видно с Земли, так как его сопла направлены почти точно на нас.

Такие гигантские взрывы на блазаре BL Lacertae, случающиеся раз или два в год, порождают мощное излучение во всех областях электромагнитного спектра, которое длится несколько дней и хорошо видно с Земли, так как его сопла направлены почти точно на нас.

Ученые проанализировали вспышку, случившуюся в конце 2005 года. Движение плазмы через магнитные сопла наблюдалось с помощью десяти разбросанных по США радиотелескопов, образующих Массив с очень большой базой (Very Long Baseline Array). Это позволило надежно измерить скорость движения сгустка плазмы. Кроме того, вспышку наблюдали несколько наземных и орбитальных оптических, рентгеновских и гамма-телескопов. Измерения позволили проследить за движением плазмы и оценить длину магнитных сопел, которая оказалась примерно в десять тысяч раз больше расстояния от Земли до Солнца. Анализ поляризации излучения позволил убедиться, что сгусток плазмы действительно движется сквозь спиральное магнитное поле.

В целом ученые вполне удовлетворены согласованностью результатов наблюдений с предсказаниями теоретических моделей и компьютерными расчетами. Однако некоторые мелкие доработки все же потребуются. И один важный вопрос до сих пор остается без ответа: как и почему возникает первоначальный плазменный сгусток, который затем выплевывается через магнитное сопло? Что определяет периодичность вспышек, тоже остается загадкой. Но ученые надеются, что радио- и гамма-телескопы следующих поколений, которые вступят в строй в ближайшие годы, позволят провести еще более точные наблюдения и ответить на эти и другие вопросы. ГА

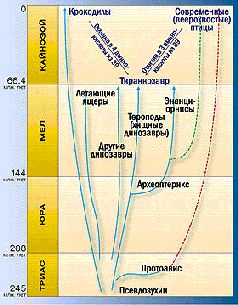

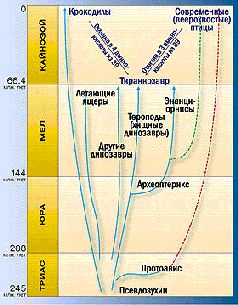

Молекулярные методы все шире проникают в биологическую систематику. Чтение последовательностей нуклеотидов в ДНК или аминокислот в белках позволяет получить информацию о "нижнем" уровне строения организмов. Специфику вида, его образа жизни, характера приспособлений с помощью такой информации понять нельзя, но оценивать эволюционные расстояния между разными видами удается все лучше и лучше. Пока, как казалось, молекулярная систематика была применима только для ныне живущих (или совсем недавно вымерших) организмов, но и здесь границы возможностей раздвигаются. В прошлом году были найдены остатки мягких тканей самого разрекламированного динозавра - тираннозавра (Tyrannosaurus rex) возрастом 68 млн. лет (!). Из них удалось выделить пять небольших фрагментов белка соединительной ткани - коллагена, включающие в общей сложности 89 аминокислот. Эти фрагменты вполне узнаваемы, причем некоторые из них идентичны аналогичным последовательностям человека. Количество отличий этих белковых кусочков от таких же кусочков других видов может быть мерой эволюционного расстояния. Именно его измеряли авторы статьи, опубликованной в конце апреля в Science. Кроме белков тираннозавра изучались также белки гораздо более "молодого" (около 160 тысяч лет) мастодонта и еще 21 современного вида. Полученный результат хорошо согласуется с нынешними представлениями о ходе эволюции и доказывает перспективность новой технологии. Ну что, надо искать остатки мягких тканей.

Однако комментирующие эту новость журналисты радостно сообщили, что новым исследованием доказано близкое родство тираннозавра с птицами! Так ли это? Не совсем.

Однако комментирующие эту новость журналисты радостно сообщили, что новым исследованием доказано близкое родство тираннозавра с птицами! Так ли это? Не совсем.

То, что птицы и рептилии очень близки, не новость уже полтора века. Раньше птиц "выводили" от псевдозухий, триасовой группы рептилий, которых считали предками не только птиц, но и крокодилов, динозавров и летающих ящеров. В последние годы стало ясно, что всем известная "первоптица" - археоптерикс, живший 145-150 млн. лет назад, - по многим признакам является типичным динозавром. Поэтому многие авторы стали считать птиц потомками динозавров. Но существуют и иные взгляды. Например, крупнейший российский палеоорнитолог Е. Н. Курочкин предполагает, что ближайшими родственниками динозавров является иная группа "птиц" - энанциорнисы, возникшие в юрском периоде и вымершие в конце мелового. А настоящие, современные птицы принадлежат к более старой группе. Возможно, родственником их предков является протоавис - птицеподобное животное из триасового периода, возрастом 225 млн. лет! На схеме "последовательный" сценарий (археоптерикс - энанциорнисы - современные птицы) показан зеленым пунктиром, а "параллельный" (с независимым развитием многих птичьих признаков у энанциорнисов и птиц) - красным. Молекулярные данные, позволяющие выбрать один из этих сценариев, представляли бы чрезвычайный интерес. Так что же помог доказать анализ коллагена? Коллаген тираннозавра чуть-чуть ближе к коллагену птиц (отличие от страуса и курицы составляет три аминокислоты из восьмидесяти девяти), чем к коллагену крокодилов (отличие от аллигатора - четыре аминокислоты). Этот результат вполне сочетается с обеими приведенными на рисунке альтернативами. Итак, новый метод интересен, но о каких бы то ни было доказательствах говорить пока рано. ДШ

Галактион Андреев

Александр Бумагин

Егор Васильев

Владимир Головинов

Евгений Гордеев

Кирилл Длусский

Евгений Золотов

Сергей Кириенко

Денис Коновальчик

Игорь Куксов

Павел Протасов

Иван Прохоров

Дмитрий Шабанов

Микрофишки

Недавно суд штата Флорида вынес решение по делу из числа тех, что принято называть прецедентными. Состояло оно в том, что финансовой компании Orion Residential Finance запретили использовать в контекстной рекламе ключевые слова, ассоциирующиеся с фирмой-конкурентом. Мало того, суд обязал ответчика вообще исключить появление ссылок на свой сайт при поиске по этим словам. Компании придется туго, поскольку одно из этих слов - Orion…

Да-да, названия истца и ответчика были, что называется, "сходны до степени смешения", истца звали Orion Bancorp. Ясно, что два "Ориона" - это уже перебор, и преимущество получил тот, кто зарегистрировал слово "Orion" в качестве товарного знака.

Споры из-за "неправильного" поведения рекламных блоков давно не редкость, однако подобное решение выносится судом, похоже, впервые. Если оно устоит при обжаловании в вышестоящих инстанциях, то может оказать большое влияние на американскую судебную практику. Скорее всего, конечно, никакого обжалования не будет: по крайней мере, ответчик даже не явился в суд защищать свои права… ПП

6 мая Opera выпустила на волю Dragonfly - новый инструмент для веб-разработчиков, явно метящий в "убийцы" популярной в этой среде связки Firefox+Firebug. На данный момент "стрекоза" ориентирована прежде всего на тонкую отладку JavaScript-кода. Девелоперам наверняка понравится возможность пошагового исполнения скриптов, отслеживания изменений, совершаемых ими в документе, и расширенные сообщения об ошибках в обновленной консоли. Также интерес представляет просмотр тех параметров, которые не были явно заданы автором страницы. Например, можно посмотреть, какую ширину браузер отводит тому или иному "резиновому" блоку при разных размерах окна.

В будущих релизах планируется добавить изменение скриптов и стилей на лету, мониторинг AJAX-запросов и HTTP-заголовков. Кстати, обновление будет происходить незаметно для пользователя, поскольку Dragonfly представляет собой гибридное приложение (запускается из Интернета, но хранит часть данных на стороне пользователя). Приложение входит в состав второй бета-версии Opera 9.5, а его исходники доступны на условиях BSD-лицензии. КД

Вдова Джона Леннона, Йоко Оно, недавно подала иск в федеральный суд Манхэттена. Поводом к этому стало нарушение авторских прав, которое допустили создатели документального фильма "Expelled: No Intelligence Allowed" ("Исключены: умным здесь не место"). Лента полемизирует с эволюционизмом, ставя под сомнение дарвиновскую теорию зарождения жизни. В одном из фрагментов используется короткая цитата из самой, пожалуй, известной песни Леннона "Imagine".

Вдова Джона Леннона, Йоко Оно, недавно подала иск в федеральный суд Манхэттена. Поводом к этому стало нарушение авторских прав, которое допустили создатели документального фильма "Expelled: No Intelligence Allowed" ("Исключены: умным здесь не место"). Лента полемизирует с эволюционизмом, ставя под сомнение дарвиновскую теорию зарождения жизни. В одном из фрагментов используется короткая цитата из самой, пожалуй, известной песни Леннона "Imagine".

Собственно, гнев Оно вызвал тот контекст, в котором использовалась песня: по ее мнению, зритель может решить, что она поддерживает мнение, высказанное в фильме. Вдобавок в блогосфере появились недовольные, упрекающие вдову в том, что она транжирит творческое наследие знаменитого мужа. Возможно, на решение подать в суд оказала влияние и популярность фильма: всего за один уик-энд он собрал в прокате три миллиона долларов и занял десятое место в своей категории.

Представитель компании Premise Media, выпустившей фильм, отвергает обвинения и настаивает, что создатели действовали в рамках закона. К тому же из песни был взят совсем небольшой кусочек. Поэтому авторы фильма настаивают на том, что речь идет о "fair use", а подобные действия позволяют себе многие документалисты. ПП

Ресурс World POPClock Projection предоставляет возможность отследить динамику численности человечества. Например, на момент подготовки номера "популяция" землян оценивалась в 6 666 154 764 человека. Некоторые наверняка углядят там пресловутые три шестерки. Вот-вот к ним добавятся еще несколько. Впрочем, дурные прогнозы сопровождали человечество на протяжении всей его истории, и ничего - до сегодняшнего дня мы как-то дотянули… ДШ

НОВОСТИ: Мемуары с купюрами

Автор: Киви Берд

Американское Агентство национальной безопасности, крупнейшая в мире спецслужба из тех, что занимаются радиоразведкой и криптографией, преподнесла царский подарок всем интересующимся историей шпионажа. На официальном сайте агентства начато выкладывание в открытый доступ статей из внутриведомственного секретного сборника АНБ Cryptologic Spectrum (www.nsa.gov/public/crypt_spectrum.cfm). К настоящему времени опубликовано более шестидесяти статей этого ежеквартального журнала за период 1969-1981 гг. Некоторые материалы содержат уникальные, впервые рассекреченные факты о самых деликатных и долгое время тщательно скрывавшихся программах спецслужб. В частности, одна из таких статей 1972 года раскрывает историю рождения TEMPEST, то есть направления, занимающегося компрометирующими побочными сигналами оборудования.

В годы Второй мировой войны для шифрования ключевых телеграфных коммуникаций криптослужбы американской армии и военного флота использовали так называемый смеситель 131-B2 производства компании Bell Telephone. Суть этого простого и в то же время криптографически стойкого шифратора заключается в том, что к каждому знаку открытого текста, выдаваемого телетайпом, прибавляется знак с одноразовой шифрующей перфоленты. Как показал Клод Шеннон, в те годы молодой инженер-математик Bell Labs, если шифрующая последовательность была сгенерирована случайно и равновероятно, то подобный шифратор-смеситель обеспечивает абсолютную криптографическую стойкость. Иначе говоря, у перехватившей криптограмму стороны нет никаких шансов аналитически восстановить закодированный текст. Но это лишь в теории.

На практике же, когда в 1943 году смеситель стали тестировать в Bell Labs, один из исследователей случайно обратил внимание на следующий факт. Всякий раз, когда аппарат шифровал очередную букву, на осциллографе в другом конце лаборатории проскакивал характерный всплеск сигнала. Занявшись изучением структуры этих всплесков, исследователь с удивлением обнаружил, что может по их форме восстановить закодированный текст сообщения, который прошел через смеситель.

Перед озадаченным руководством Bell Telephone встала непростая дилемма. Они продавали военным оборудование с гарантированно высоким уровнем безопасности, но при этом сами выявили его уязвимость. В итоге было принято решение рассказать о потенциальной угрозе, однако военное руководство отнеслось к этой новости скептически. Следует вспомнить, что шла война и какие-то слабенькие, регистрируемые лишь вблизи электромагнитные сигналы от криптооборудования в качестве реальной угрозы тогда не воспринимались.

Однако инженеры Bell настаивали на своем и вызвались доказать серьезность проблемы. Для эксперимента было выбрано одно из нью-йоркских зданий, где располагался криптоцентр американской армии. Расположившись в соседнем доме, примерно на расстоянии 25 метров, инженеры в течение часа записывали перехватываемые сигналы. После чего, затратив на анализ лишь три-четыре часа (рекордное время даже для нынешних хайтек-технологий), сумели восстановить около 75% текста секретных посланий, переданных криптоцентром.

Такая демонстрация, спору нет, произвела на военных куда большее впечатление. И они согласились-таки рассмотреть предлагаемые Bell меры по усилению защиты шифраторов от компрометирующих излучений. Но как только стало ясно, что в полевых условиях подобная модернизация невозможна, от подобной идеи тут же отказались, решив ограничиться организационными мерами (например, наблюдением за местностью вокруг криптоцентра в радиусе до 70 метров). Ну а когда война закончилась, о проблеме на некоторое время забыли.

Вновь к ней вернулись (точнее, переоткрыли самостоятельно) инженеры-исследователи ЦРУ в 1951 году. Причем, что интересно, когда работали с тем же самым "ветераном" 131-B2. Поскольку на сей раз без особых проблем удалось восстановить открытый текст с расстояния чуть ли не в полкилометра, цэрэушники спросили у коллег из радиоразведки, не интересует ли их полученный результат. Разумеется, он их заинтересовал. Последовали многочисленные эксперименты, в ходе которых выяснилось, что компрометирующие побочные сигналы, причем весьма сильные, выдает практически любое оборудование, обрабатывающее информацию: телетайпы и телефоны, шифраторы и компьютеры, множительная техника и факсимильные аппараты. Весьма разнообразны оказались и каналы утечек - электромагнитные сигналы через эфир и по проводам связи, кабели питания, водопроводные трубы и просто звуки, издаваемые работающей аппаратурой.

Занятно, что почти с самого начала исследований, получивших кодовое название TEMPEST, задача разведывательной добычи сигналов-утечек решалась гораздо более эффективно и творчески, нежели защита собственного оборудования от компрометирующих излучений. Вероятно, людям просто-напросто интереснее шпионить за другими, чем охранять собственные секреты.

Любопытно и то, что хотя статья об истории зарождения TEMPEST датируется 1972 годом, три ее последних раздела перед рассекречиванием целиком и полностью вымараны цензурой. Оставлены лишь наименования, условно обозначающие еще три метода добычи компрометирующей побочной информации, - Seismics, Flooding, Anomalies (сейсмическая разведка, затопление, аномалии). В дискуссионных форумах сейчас можно найти предостаточно гипотез о том, что на самом деле означают эти слова. Насколько домыслы соответствуют истине, толком пока не знает никто. А это означает, что и в дальнейшем о TEMPEST предстоит узнать еще немало нового и интересного.

ТЕМА НОМЕРА: Корпус может стоить целой армии

Автор: Леонид Левкович-Маслюк

В начале апреля небольшая группа российских ученых завершила - в предварительном варианте - создание Корпуса экспертов в области физики твердого тела. Речь идет о списке исследователей, к чьим экспертным оценкам другие специалисты в этой области относятся с наибольшим уважением и доверием. Работа по выявлению и систематизации мнений профессионального сообщества была проведена совершенно открыто и практически бесплатно[C привлечением минимальных спонсорских средств для оплаты технических исполнителей]. Эту работу никто не заказывал. А с ее результатом (сегодня в списке 94 человека) можно ознакомиться на www.scientific.ru/expertise/experts1.html. Острейшая проблема независимой и компетентной научно-технической экспертизы в России, кажется, получает неожиданное решение - решение в стиле "опенсорс".

Битых пятнадцать лет идут разговоры - а что будет, когда наука у нас совсем рухнет? Кто же будет студентов учить? Кто же будет задачи решать?..

Все это чепуха. Студентов у нас по-прежнему, как выражается Михаил Жванецкий, "больше, чем в другой стране". Некоторые из них находят работу именно в "другой стране", где и процветают (а это ли не показатель качества подготовки!). Остальные прекрасно устраиваются дома, процветают, может быть, еще сильней. Стало быть, кто-то же их всех учит? Вот и отлично. А задачи - какие задачи? Когда понадобится, решат и задачи. Если не решат - купим решение. Или, еще лучше, - купим решателей. Настоящих, классных. Как покупаем в футболе и тренеров, и игроков…

В официозе эту логику не рекламируют. Зато в практике делового мира России это уже давно не логика, а аксиомы. Но недавно в системе что-то заскрипело. Оказалось, что при всем ее проницательном цинизме она кое-что не предусмотрела. И бизнес, и государство вдруг обнаружили, что не знают, у кого спросить - бред или не бред то, во что тебе предлагают вложить деньги и ресурсы.

Редакции российских общефизических журналов "Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики", "Журнал экспериментальной и теоретической физики" и "Успехи физических наук" инициировали проект создания корпуса экспертов в области физики

Одна из тяжелейших проблем российской науки и ее бытия в обществе - отсутствие сложившейся системы грамотной независимой экспертизы.

Цель проекта - сформировать корпус независимых экспертов, которые смогут привлекаться к оценке проектов и научных результатов государственными и частными фондами и организациями.

Основная идея проекта - экспертов должны выбирать сами ученые, напрямую, минуя любые административные инстанции.

Способ осуществления - метод "снежного кома": выборы в несколько итераций, в которых роль первичных выборщиков играют высокоцитируемые ученые, а в следующих итерациях голосуют те, кого выбрали в предыдущем туре. Конечные и текущие результаты проекта (списки экспертов, отчеты о ходе проекта) размещаются в открытом доступе в Сети.

Востребованность и значимость Корпуса экспертов будут зависеть прежде всего от ученых, которые примут участие в процедуре формирования корпуса, и от каждого, кто будет признан экспертом.

В принципе Корпус экспертов - не просто список людей, отобранных по определенной процедуре. Он сам может стать источником экспертной инициативы, а также формировать взгляд на важнейшие аспекты научной политики, который будет трудно проигнорировать.

Предлагаемый проект - один из путей самоорганизации научного сообщества, роль которой для российской науки трудно переоценить.

Состав рабочей группы: В. Д. Арнольд (МЦНМО), Д. И. Дьяконов (ПИЯФ РАН), М. В. Фейгельман (ИТФ им. Ландау), Г. А. Цирлина (химфак МГУ), Б. Е. Штерн (ИЯИ РАН)

Владимир Мордкович- доктор химических наук, заместитель директора по науке Объединенного Центра исследований и разработок (основанного в 2003 году нефтяной компанией ЮКОС как корпоративный научный центр)[Теперь у Центра совсем другие владельцы.], председатель Экспертного совета по нанотехнологиям группы "Онэксим". Владимир много лет работал за рубежом - в США, в Японии. Перед организаторами ЮКОСовского центра была в свое время поставлена задача - найти и перетащить в Москву в качестве научного руководителя сильного отечественного специалиста, сделавшего хорошую карьеру на "западе". Мордкович оказался именно таким человеком.

Владимир, почему вы разочаровались в существующих механизмах экспертизы проектов?

- Я много занимался организацией экспертизы в корпоративных структурах. Сам был автором различных проектов, которые рассматривались всевозможными финансовыми структурами и фондами. Корпоративные проекты, как правило, крупные: они начинаются с науки и заканчиваются выходом в бизнес. И я столкнулся с тем, что невозможно организовать экспертизу, хоть как-то устраивающую все вовлеченные стороны. Просто невозможно.

Последней каплей стал опыт с одним из крупных российских фондов, который в конце концов полностью отказался от попыток инвестировать в венчурные инновационные проекты. Они просто ушли в другой бизнес - сейчас успешно инвестируют в строительство коттеджных поселков и подобные вещи.

Почему они так поступили?

- Потому что отчаялись получить хоть какое-то сбалансированное мнение по тем нескольким инновационным проектам, которые были им предложены. Они шли путем, казавшимся им естественным - который им подсказывали их американская подготовка и образование. А именно - обращались в академические организации. Ведь Академия наук, как известно, при Петре Первом создавалась в первую очередь как орган для обеспечения независимой оценки, экспертизы научно-технических начинаний. Экспертиза - одна из ее важнейших функций.

Что же им ответили?

- По всем проектам они получили совершенно однотипные ответы: проект не выдерживает никакой критики, он очень плохой. А вот организация, которую представляет данный эксперт, способна реализовать и этот проект, и многое другое, и финансирование надо направлять туда. После третьего подряд (!) такого заключения решили - не будем заниматься инновациями, давайте лучше строить коттеджи.

В конце декабря в Независимом Московском университете (ium.mccme.ru) состоялся традиционный "Рождественский семинар" - на этот раз он был полностью посвящен проекту создания Корпуса экспертов. Выступивший на семинаре Артем Юхин, директор венчурных фондов компании Troika Capital Partners, рассказал, что - во многом благодаря активности государства - сейчас у ряда фондов появились серьезные деньги для инвестиций в хайтек, начались конкурсы проектов. Но сразу же возникла спекулятивная пена.

- Я столкнулся со смешными вещами, - говорил Юхин. - К нам приходят проектанты, уже прошедшие первый раунд инвестиций, и мы видим, что кто-то проинвестировал такую алхимию, такую хиромантию, что это просто страшно. Вот один из проектов, который мы обсуждали: автор модифицировал, ни много ни мало, теорию гравитации, легко зарегистрировал гравитационное поле электрона, внес лепту и в теорию плазмы, уже истратил полтора миллиона долларов и собирается на следующие три с половиной миллиона за полтора года создать маленькое солнышко - установку термоядерного синтеза. Ну а нас приглашают быть соинвесторами во втором раунде. Таких изобретателей наверняка было много и в СССР, но тогда, видимо, существовала какая-то система отбора - похоже, сейчас она отсутствует.

Самое же интересное, что автор показал экспертные заключения, выданные очень уважаемыми институтами, находящимися и в Москве, и в наших знаменитых атомградах. К сожалению, мы с вами прекрасно понимаем, что на организацию экспертизы в институтах была израсходована существенная часть первого раунда инвестиций. И я боюсь, что в данном случае никакие титулы и звания не могут быть объективными критериями, ведь, к примеру, за двести тысяч долларов что угодно можно подписать. (Смех в зале.) С другой стороны - как поступить инвестору, если к нему приходит ученый и показывает одобрительный отзыв о проекте за подписью члена-корреспондента РАН, заместителя директора знаменитого института?..

По мнению Юхина, Корпус будет востребован коммерческими инвесторами в наукоемкие проекты. Такие проекты сейчас вполне могут появиться в большом количестве - разработанный Министерством экономического развития и торговли РФ механизм венчурного инвестирования вполне разумен. Государство и частный бизнес создают совместные фонды 50 на 50, причем государство не участвует в принятии решений фондом. Эти деньги очень трудно "распилить", пояснил Юхин, - вы же не можете потратить только государственные 50%, а свои не трогать. Однако вопрос в том, как с точки зрения этого возникающего рынка может выглядеть роль Корпуса. В какой мере экспертиза ученых, безусловно признаваемых научным сообществом, будет пригодна для коммерческих проектов? Ответ пока неясен. Самое важное для дальнейшего развития Корпуса, заявил Юхин, - чтобы он был нужен сообществу самих ученых.

Пушка из центра галактики

Большой команде астрофизиков, координируемой из Бостонского университета, удалось получить четкие изображения одного из самых удивительных явлений во Вселенной - мощных снопов частиц и излучения, порождаемых блазаром BL в созвездии Ящерицы (BL Lacertae), расположенном на расстоянии 950 млн. световых лет от Земли.

Согласно современным представлениям, в центрах многих галактик скрываются сверхмассивные черные дыры массой в миллиарды раз больше, чем наше Солнце. Эти дыры притягивают межзвездный газ и пыль, которые, падая на дыру, иногда закручиваются и сжимаются в относительно тонкий и плотный аккреционный диск. В этом диске вещество нагревается до высокой температуры и превращается в проводящую ток плазму. Вращаясь, плазма, в свою очередь, порождает магнитное поле, линии которого перпендикулярны этому диску. Чем ближе к дыре, тем быстрее крутится вещество диска, и линии магнитного поля извиваются и сжимаются вместе с ним, формируя нечто похожее на пару узких перпендикулярных диску закрученных сопел. Через эти сопла часть падающей на дыру плазмы время от времени выбрасывается в пространство, закручиваясь и разгоняясь до скоростей, лишь на 1% меньших скорости света.

Ученые проанализировали вспышку, случившуюся в конце 2005 года. Движение плазмы через магнитные сопла наблюдалось с помощью десяти разбросанных по США радиотелескопов, образующих Массив с очень большой базой (Very Long Baseline Array). Это позволило надежно измерить скорость движения сгустка плазмы. Кроме того, вспышку наблюдали несколько наземных и орбитальных оптических, рентгеновских и гамма-телескопов. Измерения позволили проследить за движением плазмы и оценить длину магнитных сопел, которая оказалась примерно в десять тысяч раз больше расстояния от Земли до Солнца. Анализ поляризации излучения позволил убедиться, что сгусток плазмы действительно движется сквозь спиральное магнитное поле.

В целом ученые вполне удовлетворены согласованностью результатов наблюдений с предсказаниями теоретических моделей и компьютерными расчетами. Однако некоторые мелкие доработки все же потребуются. И один важный вопрос до сих пор остается без ответа: как и почему возникает первоначальный плазменный сгусток, который затем выплевывается через магнитное сопло? Что определяет периодичность вспышек, тоже остается загадкой. Но ученые надеются, что радио- и гамма-телескопы следующих поколений, которые вступят в строй в ближайшие годы, позволят провести еще более точные наблюдения и ответить на эти и другие вопросы. ГА

Неужели тиранно-птица?

Молекулярные методы все шире проникают в биологическую систематику. Чтение последовательностей нуклеотидов в ДНК или аминокислот в белках позволяет получить информацию о "нижнем" уровне строения организмов. Специфику вида, его образа жизни, характера приспособлений с помощью такой информации понять нельзя, но оценивать эволюционные расстояния между разными видами удается все лучше и лучше. Пока, как казалось, молекулярная систематика была применима только для ныне живущих (или совсем недавно вымерших) организмов, но и здесь границы возможностей раздвигаются. В прошлом году были найдены остатки мягких тканей самого разрекламированного динозавра - тираннозавра (Tyrannosaurus rex) возрастом 68 млн. лет (!). Из них удалось выделить пять небольших фрагментов белка соединительной ткани - коллагена, включающие в общей сложности 89 аминокислот. Эти фрагменты вполне узнаваемы, причем некоторые из них идентичны аналогичным последовательностям человека. Количество отличий этих белковых кусочков от таких же кусочков других видов может быть мерой эволюционного расстояния. Именно его измеряли авторы статьи, опубликованной в конце апреля в Science. Кроме белков тираннозавра изучались также белки гораздо более "молодого" (около 160 тысяч лет) мастодонта и еще 21 современного вида. Полученный результат хорошо согласуется с нынешними представлениями о ходе эволюции и доказывает перспективность новой технологии. Ну что, надо искать остатки мягких тканей.

То, что птицы и рептилии очень близки, не новость уже полтора века. Раньше птиц "выводили" от псевдозухий, триасовой группы рептилий, которых считали предками не только птиц, но и крокодилов, динозавров и летающих ящеров. В последние годы стало ясно, что всем известная "первоптица" - археоптерикс, живший 145-150 млн. лет назад, - по многим признакам является типичным динозавром. Поэтому многие авторы стали считать птиц потомками динозавров. Но существуют и иные взгляды. Например, крупнейший российский палеоорнитолог Е. Н. Курочкин предполагает, что ближайшими родственниками динозавров является иная группа "птиц" - энанциорнисы, возникшие в юрском периоде и вымершие в конце мелового. А настоящие, современные птицы принадлежат к более старой группе. Возможно, родственником их предков является протоавис - птицеподобное животное из триасового периода, возрастом 225 млн. лет! На схеме "последовательный" сценарий (археоптерикс - энанциорнисы - современные птицы) показан зеленым пунктиром, а "параллельный" (с независимым развитием многих птичьих признаков у энанциорнисов и птиц) - красным. Молекулярные данные, позволяющие выбрать один из этих сценариев, представляли бы чрезвычайный интерес. Так что же помог доказать анализ коллагена? Коллаген тираннозавра чуть-чуть ближе к коллагену птиц (отличие от страуса и курицы составляет три аминокислоты из восьмидесяти девяти), чем к коллагену крокодилов (отличие от аллигатора - четыре аминокислоты). Этот результат вполне сочетается с обеими приведенными на рисунке альтернативами. Итак, новый метод интересен, но о каких бы то ни было доказательствах говорить пока рано. ДШ

Новости подготовили

Галактион Андреев

Александр Бумагин

Егор Васильев

Владимир Головинов

Евгений Гордеев

Кирилл Длусский

Евгений Золотов

Сергей Кириенко

Денис Коновальчик

Игорь Куксов

Павел Протасов

Иван Прохоров

Дмитрий Шабанов

Микрофишки

Недавно суд штата Флорида вынес решение по делу из числа тех, что принято называть прецедентными. Состояло оно в том, что финансовой компании Orion Residential Finance запретили использовать в контекстной рекламе ключевые слова, ассоциирующиеся с фирмой-конкурентом. Мало того, суд обязал ответчика вообще исключить появление ссылок на свой сайт при поиске по этим словам. Компании придется туго, поскольку одно из этих слов - Orion…

Да-да, названия истца и ответчика были, что называется, "сходны до степени смешения", истца звали Orion Bancorp. Ясно, что два "Ориона" - это уже перебор, и преимущество получил тот, кто зарегистрировал слово "Orion" в качестве товарного знака.

Споры из-за "неправильного" поведения рекламных блоков давно не редкость, однако подобное решение выносится судом, похоже, впервые. Если оно устоит при обжаловании в вышестоящих инстанциях, то может оказать большое влияние на американскую судебную практику. Скорее всего, конечно, никакого обжалования не будет: по крайней мере, ответчик даже не явился в суд защищать свои права… ПП

***

6 мая Opera выпустила на волю Dragonfly - новый инструмент для веб-разработчиков, явно метящий в "убийцы" популярной в этой среде связки Firefox+Firebug. На данный момент "стрекоза" ориентирована прежде всего на тонкую отладку JavaScript-кода. Девелоперам наверняка понравится возможность пошагового исполнения скриптов, отслеживания изменений, совершаемых ими в документе, и расширенные сообщения об ошибках в обновленной консоли. Также интерес представляет просмотр тех параметров, которые не были явно заданы автором страницы. Например, можно посмотреть, какую ширину браузер отводит тому или иному "резиновому" блоку при разных размерах окна.

В будущих релизах планируется добавить изменение скриптов и стилей на лету, мониторинг AJAX-запросов и HTTP-заголовков. Кстати, обновление будет происходить незаметно для пользователя, поскольку Dragonfly представляет собой гибридное приложение (запускается из Интернета, но хранит часть данных на стороне пользователя). Приложение входит в состав второй бета-версии Opera 9.5, а его исходники доступны на условиях BSD-лицензии. КД

***

Собственно, гнев Оно вызвал тот контекст, в котором использовалась песня: по ее мнению, зритель может решить, что она поддерживает мнение, высказанное в фильме. Вдобавок в блогосфере появились недовольные, упрекающие вдову в том, что она транжирит творческое наследие знаменитого мужа. Возможно, на решение подать в суд оказала влияние и популярность фильма: всего за один уик-энд он собрал в прокате три миллиона долларов и занял десятое место в своей категории.

Представитель компании Premise Media, выпустившей фильм, отвергает обвинения и настаивает, что создатели действовали в рамках закона. К тому же из песни был взят совсем небольшой кусочек. Поэтому авторы фильма настаивают на том, что речь идет о "fair use", а подобные действия позволяют себе многие документалисты. ПП

***

Ресурс World POPClock Projection предоставляет возможность отследить динамику численности человечества. Например, на момент подготовки номера "популяция" землян оценивалась в 6 666 154 764 человека. Некоторые наверняка углядят там пресловутые три шестерки. Вот-вот к ним добавятся еще несколько. Впрочем, дурные прогнозы сопровождали человечество на протяжении всей его истории, и ничего - до сегодняшнего дня мы как-то дотянули… ДШ

НОВОСТИ: Мемуары с купюрами

Автор: Киви Берд

Американское Агентство национальной безопасности, крупнейшая в мире спецслужба из тех, что занимаются радиоразведкой и криптографией, преподнесла царский подарок всем интересующимся историей шпионажа. На официальном сайте агентства начато выкладывание в открытый доступ статей из внутриведомственного секретного сборника АНБ Cryptologic Spectrum (www.nsa.gov/public/crypt_spectrum.cfm). К настоящему времени опубликовано более шестидесяти статей этого ежеквартального журнала за период 1969-1981 гг. Некоторые материалы содержат уникальные, впервые рассекреченные факты о самых деликатных и долгое время тщательно скрывавшихся программах спецслужб. В частности, одна из таких статей 1972 года раскрывает историю рождения TEMPEST, то есть направления, занимающегося компрометирующими побочными сигналами оборудования.

В годы Второй мировой войны для шифрования ключевых телеграфных коммуникаций криптослужбы американской армии и военного флота использовали так называемый смеситель 131-B2 производства компании Bell Telephone. Суть этого простого и в то же время криптографически стойкого шифратора заключается в том, что к каждому знаку открытого текста, выдаваемого телетайпом, прибавляется знак с одноразовой шифрующей перфоленты. Как показал Клод Шеннон, в те годы молодой инженер-математик Bell Labs, если шифрующая последовательность была сгенерирована случайно и равновероятно, то подобный шифратор-смеситель обеспечивает абсолютную криптографическую стойкость. Иначе говоря, у перехватившей криптограмму стороны нет никаких шансов аналитически восстановить закодированный текст. Но это лишь в теории.

На практике же, когда в 1943 году смеситель стали тестировать в Bell Labs, один из исследователей случайно обратил внимание на следующий факт. Всякий раз, когда аппарат шифровал очередную букву, на осциллографе в другом конце лаборатории проскакивал характерный всплеск сигнала. Занявшись изучением структуры этих всплесков, исследователь с удивлением обнаружил, что может по их форме восстановить закодированный текст сообщения, который прошел через смеситель.

Перед озадаченным руководством Bell Telephone встала непростая дилемма. Они продавали военным оборудование с гарантированно высоким уровнем безопасности, но при этом сами выявили его уязвимость. В итоге было принято решение рассказать о потенциальной угрозе, однако военное руководство отнеслось к этой новости скептически. Следует вспомнить, что шла война и какие-то слабенькие, регистрируемые лишь вблизи электромагнитные сигналы от криптооборудования в качестве реальной угрозы тогда не воспринимались.

Однако инженеры Bell настаивали на своем и вызвались доказать серьезность проблемы. Для эксперимента было выбрано одно из нью-йоркских зданий, где располагался криптоцентр американской армии. Расположившись в соседнем доме, примерно на расстоянии 25 метров, инженеры в течение часа записывали перехватываемые сигналы. После чего, затратив на анализ лишь три-четыре часа (рекордное время даже для нынешних хайтек-технологий), сумели восстановить около 75% текста секретных посланий, переданных криптоцентром.

Такая демонстрация, спору нет, произвела на военных куда большее впечатление. И они согласились-таки рассмотреть предлагаемые Bell меры по усилению защиты шифраторов от компрометирующих излучений. Но как только стало ясно, что в полевых условиях подобная модернизация невозможна, от подобной идеи тут же отказались, решив ограничиться организационными мерами (например, наблюдением за местностью вокруг криптоцентра в радиусе до 70 метров). Ну а когда война закончилась, о проблеме на некоторое время забыли.

Вновь к ней вернулись (точнее, переоткрыли самостоятельно) инженеры-исследователи ЦРУ в 1951 году. Причем, что интересно, когда работали с тем же самым "ветераном" 131-B2. Поскольку на сей раз без особых проблем удалось восстановить открытый текст с расстояния чуть ли не в полкилометра, цэрэушники спросили у коллег из радиоразведки, не интересует ли их полученный результат. Разумеется, он их заинтересовал. Последовали многочисленные эксперименты, в ходе которых выяснилось, что компрометирующие побочные сигналы, причем весьма сильные, выдает практически любое оборудование, обрабатывающее информацию: телетайпы и телефоны, шифраторы и компьютеры, множительная техника и факсимильные аппараты. Весьма разнообразны оказались и каналы утечек - электромагнитные сигналы через эфир и по проводам связи, кабели питания, водопроводные трубы и просто звуки, издаваемые работающей аппаратурой.

Занятно, что почти с самого начала исследований, получивших кодовое название TEMPEST, задача разведывательной добычи сигналов-утечек решалась гораздо более эффективно и творчески, нежели защита собственного оборудования от компрометирующих излучений. Вероятно, людям просто-напросто интереснее шпионить за другими, чем охранять собственные секреты.

Любопытно и то, что хотя статья об истории зарождения TEMPEST датируется 1972 годом, три ее последних раздела перед рассекречиванием целиком и полностью вымараны цензурой. Оставлены лишь наименования, условно обозначающие еще три метода добычи компрометирующей побочной информации, - Seismics, Flooding, Anomalies (сейсмическая разведка, затопление, аномалии). В дискуссионных форумах сейчас можно найти предостаточно гипотез о том, что на самом деле означают эти слова. Насколько домыслы соответствуют истине, толком пока не знает никто. А это означает, что и в дальнейшем о TEMPEST предстоит узнать еще немало нового и интересного.

ТЕМА НОМЕРА: Корпус может стоить целой армии

Автор: Леонид Левкович-Маслюк

В начале апреля небольшая группа российских ученых завершила - в предварительном варианте - создание Корпуса экспертов в области физики твердого тела. Речь идет о списке исследователей, к чьим экспертным оценкам другие специалисты в этой области относятся с наибольшим уважением и доверием. Работа по выявлению и систематизации мнений профессионального сообщества была проведена совершенно открыто и практически бесплатно[C привлечением минимальных спонсорских средств для оплаты технических исполнителей]. Эту работу никто не заказывал. А с ее результатом (сегодня в списке 94 человека) можно ознакомиться на www.scientific.ru/expertise/experts1.html. Острейшая проблема независимой и компетентной научно-технической экспертизы в России, кажется, получает неожиданное решение - решение в стиле "опенсорс".

Пролог

Битых пятнадцать лет идут разговоры - а что будет, когда наука у нас совсем рухнет? Кто же будет студентов учить? Кто же будет задачи решать?..

Все это чепуха. Студентов у нас по-прежнему, как выражается Михаил Жванецкий, "больше, чем в другой стране". Некоторые из них находят работу именно в "другой стране", где и процветают (а это ли не показатель качества подготовки!). Остальные прекрасно устраиваются дома, процветают, может быть, еще сильней. Стало быть, кто-то же их всех учит? Вот и отлично. А задачи - какие задачи? Когда понадобится, решат и задачи. Если не решат - купим решение. Или, еще лучше, - купим решателей. Настоящих, классных. Как покупаем в футболе и тренеров, и игроков…

В официозе эту логику не рекламируют. Зато в практике делового мира России это уже давно не логика, а аксиомы. Но недавно в системе что-то заскрипело. Оказалось, что при всем ее проницательном цинизме она кое-что не предусмотрела. И бизнес, и государство вдруг обнаружили, что не знают, у кого спросить - бред или не бред то, во что тебе предлагают вложить деньги и ресурсы.

Истоки

Редакции российских общефизических журналов "Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики", "Журнал экспериментальной и теоретической физики" и "Успехи физических наук" инициировали проект создания корпуса экспертов в области физики

Одна из тяжелейших проблем российской науки и ее бытия в обществе - отсутствие сложившейся системы грамотной независимой экспертизы.

Цель проекта - сформировать корпус независимых экспертов, которые смогут привлекаться к оценке проектов и научных результатов государственными и частными фондами и организациями.

Основная идея проекта - экспертов должны выбирать сами ученые, напрямую, минуя любые административные инстанции.

Способ осуществления - метод "снежного кома": выборы в несколько итераций, в которых роль первичных выборщиков играют высокоцитируемые ученые, а в следующих итерациях голосуют те, кого выбрали в предыдущем туре. Конечные и текущие результаты проекта (списки экспертов, отчеты о ходе проекта) размещаются в открытом доступе в Сети.

Востребованность и значимость Корпуса экспертов будут зависеть прежде всего от ученых, которые примут участие в процедуре формирования корпуса, и от каждого, кто будет признан экспертом.

В принципе Корпус экспертов - не просто список людей, отобранных по определенной процедуре. Он сам может стать источником экспертной инициативы, а также формировать взгляд на важнейшие аспекты научной политики, который будет трудно проигнорировать.

Предлагаемый проект - один из путей самоорганизации научного сообщества, роль которой для российской науки трудно переоценить.

Состав рабочей группы: В. Д. Арнольд (МЦНМО), Д. И. Дьяконов (ПИЯФ РАН), М. В. Фейгельман (ИТФ им. Ландау), Г. А. Цирлина (химфак МГУ), Б. Е. Штерн (ИЯИ РАН)

Рассказы бывалых людей

Владимир Мордкович- доктор химических наук, заместитель директора по науке Объединенного Центра исследований и разработок (основанного в 2003 году нефтяной компанией ЮКОС как корпоративный научный центр)[Теперь у Центра совсем другие владельцы.], председатель Экспертного совета по нанотехнологиям группы "Онэксим". Владимир много лет работал за рубежом - в США, в Японии. Перед организаторами ЮКОСовского центра была в свое время поставлена задача - найти и перетащить в Москву в качестве научного руководителя сильного отечественного специалиста, сделавшего хорошую карьеру на "западе". Мордкович оказался именно таким человеком.

Владимир, почему вы разочаровались в существующих механизмах экспертизы проектов?

- Я много занимался организацией экспертизы в корпоративных структурах. Сам был автором различных проектов, которые рассматривались всевозможными финансовыми структурами и фондами. Корпоративные проекты, как правило, крупные: они начинаются с науки и заканчиваются выходом в бизнес. И я столкнулся с тем, что невозможно организовать экспертизу, хоть как-то устраивающую все вовлеченные стороны. Просто невозможно.

Последней каплей стал опыт с одним из крупных российских фондов, который в конце концов полностью отказался от попыток инвестировать в венчурные инновационные проекты. Они просто ушли в другой бизнес - сейчас успешно инвестируют в строительство коттеджных поселков и подобные вещи.

Почему они так поступили?

- Потому что отчаялись получить хоть какое-то сбалансированное мнение по тем нескольким инновационным проектам, которые были им предложены. Они шли путем, казавшимся им естественным - который им подсказывали их американская подготовка и образование. А именно - обращались в академические организации. Ведь Академия наук, как известно, при Петре Первом создавалась в первую очередь как орган для обеспечения независимой оценки, экспертизы научно-технических начинаний. Экспертиза - одна из ее важнейших функций.

Что же им ответили?

- По всем проектам они получили совершенно однотипные ответы: проект не выдерживает никакой критики, он очень плохой. А вот организация, которую представляет данный эксперт, способна реализовать и этот проект, и многое другое, и финансирование надо направлять туда. После третьего подряд (!) такого заключения решили - не будем заниматься инновациями, давайте лучше строить коттеджи.

В конце декабря в Независимом Московском университете (ium.mccme.ru) состоялся традиционный "Рождественский семинар" - на этот раз он был полностью посвящен проекту создания Корпуса экспертов. Выступивший на семинаре Артем Юхин, директор венчурных фондов компании Troika Capital Partners, рассказал, что - во многом благодаря активности государства - сейчас у ряда фондов появились серьезные деньги для инвестиций в хайтек, начались конкурсы проектов. Но сразу же возникла спекулятивная пена.

- Я столкнулся со смешными вещами, - говорил Юхин. - К нам приходят проектанты, уже прошедшие первый раунд инвестиций, и мы видим, что кто-то проинвестировал такую алхимию, такую хиромантию, что это просто страшно. Вот один из проектов, который мы обсуждали: автор модифицировал, ни много ни мало, теорию гравитации, легко зарегистрировал гравитационное поле электрона, внес лепту и в теорию плазмы, уже истратил полтора миллиона долларов и собирается на следующие три с половиной миллиона за полтора года создать маленькое солнышко - установку термоядерного синтеза. Ну а нас приглашают быть соинвесторами во втором раунде. Таких изобретателей наверняка было много и в СССР, но тогда, видимо, существовала какая-то система отбора - похоже, сейчас она отсутствует.

Самое же интересное, что автор показал экспертные заключения, выданные очень уважаемыми институтами, находящимися и в Москве, и в наших знаменитых атомградах. К сожалению, мы с вами прекрасно понимаем, что на организацию экспертизы в институтах была израсходована существенная часть первого раунда инвестиций. И я боюсь, что в данном случае никакие титулы и звания не могут быть объективными критериями, ведь, к примеру, за двести тысяч долларов что угодно можно подписать. (Смех в зале.) С другой стороны - как поступить инвестору, если к нему приходит ученый и показывает одобрительный отзыв о проекте за подписью члена-корреспондента РАН, заместителя директора знаменитого института?..

По мнению Юхина, Корпус будет востребован коммерческими инвесторами в наукоемкие проекты. Такие проекты сейчас вполне могут появиться в большом количестве - разработанный Министерством экономического развития и торговли РФ механизм венчурного инвестирования вполне разумен. Государство и частный бизнес создают совместные фонды 50 на 50, причем государство не участвует в принятии решений фондом. Эти деньги очень трудно "распилить", пояснил Юхин, - вы же не можете потратить только государственные 50%, а свои не трогать. Однако вопрос в том, как с точки зрения этого возникающего рынка может выглядеть роль Корпуса. В какой мере экспертиза ученых, безусловно признаваемых научным сообществом, будет пригодна для коммерческих проектов? Ответ пока неясен. Самое важное для дальнейшего развития Корпуса, заявил Юхин, - чтобы он был нужен сообществу самих ученых.