Страница:

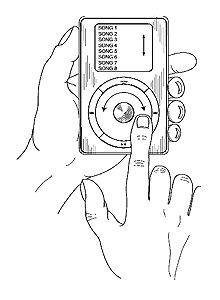

Устройство для быстрой прокрутки

США

Защита для оптического диска

США

Дополнительная батарея для камеры

Motorola

Изменение соотношения сторон цифрового снимка

Hewlett-Packard

АНАЛИЗЫ: Мобилография в законе

Авторы: Алексей Климов, Коськин,Александр

Студент и преподаватель - гений и злодейство (или наоборот). Канцелярская кнопка для лекторского стула - сегодня самая безобидная кнопка в руках студента. Гораздо больнее (по собственному преподавательскому опыту) колют кнопки затворов камерафонов. Потому что как бы хорошо мы ни готовились, если выступаешь много, то сфальшивишь обязательно. Хотя бы пару мгновений за лекцию. Остановить и опубликовать эти мгновения - дело техники. А она сегодня есть у каждого студента.

Конечно, выступления "на камеру" - отдельная школа мастерства, и когда мы учим студентов скучным дисциплинам, они учат нас самодисциплине сценической. Так мы не договаривались. К счастью, за нас договорились законодатели - как асимметричный ответ на распространение средств фото/видеосъемки, с первого января этого года вступила в силу статья 152.1 "Охрана изображения гражданина" Гражданского кодекса Российской Федерации. Правда, законодатели взглянули на проблему настолько шире преподавателей, что оставили простор студентам для продолжения игры в репортеров. До чего они доиграются?

Более того, законодательство вообще не регламентирует сам факт съемки (без последующего "использования"), возможно, по причине трудности его доказывания. Действительно, спорный фотоснимок может быть сделан не умышленно, а путем случайного нажатия кнопки на приложенном к уху телефоне.

Таким образом, правовое поле подготовлено к взращиванию бесчисленных онлайновых (и не только) фотобанков, наполняемых как бы случайно сделанными фотографиями, на которых изображение гражданина юридически беззащитно. Qui prodest? (Кому выгодно?) - не только главный вопрос со времен римского права, но и прямое указание направления развития рынка, который приходит туда, где выгода появляется.

Ведь, по мнению классиков, причина появления рынка - это излишек произведенного продукта, а не его качество. Семья охотника не съедала столько мяса, сколько он приносил после изобретения лука. А земледельцы затоварились рисом, как только разобрались с искусственной ирригацией. Излишки успешно обменивались друг на друга и на деньги. Пахари больше не отвлекались на охоту, а звероловы забросили огороды. А сегодня мы имеем дело с элементарно низкой производительностью мобильного фототруда, который пока и не труд вовсе, а удовлетворение личных потребностей.

Интуитивно чуя подвох, мы, в большинстве своем, отказываемся от вызова к эксгибиционизму, резонно полагая, что наша частная жизнь вовсе не товар (товар - вещь, заведомо производимая для продажи). Что такое сотня тривиальных фоток в день у самых плодовитых блоггеров по сравнению с полусотней столь же тривиальных, но автомобилей, приходящихся на одного работника современного автопрома?

Итак, мобильные телефоны будущего ведут постоянный мониторинг среды, окружающей хозяев, а сотовые операторы складируют и систематизируют отснятый материал по времени и месту. Софтверное распознавание лиц (face recognition) и голосов допускает (платный) поиск кадров по фамилии или портрету-образцу. Идея свободного знакомства с частной жизнью поддерживается государством. Каждый гражданин, "обдумывающий делать жизнь с кого", допускается к библиотеке "прожитых сценариев" и может использовать куски чужого кода в своем жизненном сценарии. Ошибки в открытых кодах быстро обнаруживаются и не повторяются.

С точки зрения права

ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

Институт охраны изображения гражданина пока мало разработан в науке российского гражданского права… В большинстве известных случаев основной предмет исков, связанных с фактом обнародования изображения гражданина, составляли требования о защите чести, достоинства или деловой репутации, которые, по мнению истцов, в результате такого тиражирования были ущемлены".

А. M. Эрделевский, "Законодательство", N7, июль 2007

Наибольшую широту толкований в этом направлении допускает указанный в законе случай использования изображения в государственных, общественных или иных публичных интересах. Это более чем туманная формулировка, которой, как представляется, можно будет затыкать при желании любые законодательные пробелы и дыры…

Специальных способов защиты прав на изображение лица закон не называет, в связи с чем потерпевшие могут руководствоваться любыми указанными в ст. 12 ГК РФ способами защиты своих прав. Один из наиболее распространенных среди них - восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Он может выражаться в изъятии из оборота соответствующих книг, журналов или газет, изменении содержания интернет-сайтов и пр.".

Ю. А. Ершов, электронный журнал "Юрист", N9, март 2007

…Некоторые юристы считают, что для опубликования изображения гражданина [скажем, Ю. Гагарина] в учебнике не требуется согласия гражданина, так как это подпадает под понятие использования изображения гражданина в общественных и публичных интересах. Данное предположение представляется спорным, так как издание учебников является коммерческой деятельностью, от которой издательства получают прибыль - следовательно, изображение фактически будет использоваться в коммерческих целях, а никак не в публичных и общественных интересах".

Евгений Бурцев, юрист по корпоративной и судебной практике

Относительно толкования нормы об использовании изображения гражданина без его согласия, когда оно осуществляется "в государственных, общественных или иных публичных интересах", депутаты [Мосгордумы] заверили, что никаких проблем с этим у издателей не было и не должно быть в будущем".

Из материалов совместного заседания комиссий МГД по культуре и массовым коммуникациям и по науке и образованию

Читатели могут проверить свое правовое чутье на приведенных иллюстрациях.

ОГОРОД КОЗЛОВСКОГО: e-e-e!

Автор: Козловский Евгений

Первый раз я увидел так называемый "двухсотдолларовый"[ "Так называемый" - потому что, взяв все, что можно, с маркетингового хода "ноутбук за 199 долларов", Asus выложил его на прилавки по заметно большей цене. Даже в Штатах. У нас (в "Эльдорадо") Eee начали продавать по записи за 9999 рублей плюс 350 рублей обязательной доставки, - то есть вдвое против цены рекламно-маркетинговой. Если учесть, что, доплатив тысячи четыре, можно приобрести полноценный ноутбук, изюминка исчезает. Конечно, полноценный за 14 тысяч наверняка будет великоват и тяжел (настоящие малютки стоят гораздо больше!), - но у соблазнительных малюток за 9999 есть свои недостатки, о которых ниже. Правду сказать, представляемый Eee - не в совсем уж минимальной конфигурации. Если уменьшить оперативку и "диск" - может быть, уместится и в $199.] ноутбук от Asus, Eee PC, в редакции "Домашнего компьютера". На нем была установлена простенькая, специально переработанная версия Linux - Xandros, - которая, как я понял замысел производителей, должна быть представлена пользователю в виде оболочки с закладками, - что-то вроде меню продвинутого мобильного телефона. На закладках располагались ярлыки для запуска Open Office, интернет-программ, внутреннего браузера, нескольких игрушек - в общем, если положить руку на сердце, - телефонного… ну - КПКшного - набора. Сам я в Linux не силен, но от людей знающих слышал, что пользоваться всеми тонкостями и глубинами настройки этой операционной системы в варианте, установленном на Eee, - задача не тривиальная.

Вскоре выяснилось, что существуют Eee и под Windows ХР, - а что? почему бы и нет? - и русский Microsoft предложил мне такой на тестирование и экспертную оценку как человеку, через чьи руки прошло много подобной техники. Как я понял, интерес Microsoft заключается в том, что сейчас - в который уже раз - разрабатывается очередная благотворительная программа с участием одного из наших миллиардеров: компьютеры - в школы! [Пилот проекта под названием "Персональный мобильный компьютер ученика" на базе Classmate PC был запущен в Краснодарском крае в 2007 году.] Понятное дело, что Microsoft хотелось бы, чтоб люди с детства приучались именно к ее операционной системе, - как, помнится, много лет назад Apple удалось крепко приучить американский народ к Макам - как раз через массированное, с заметными скидками, их впрыскивание в детские учебные заведения. Эффект импринтинга: знаете, если щенку, у которого только прорезались глазки, первым показать полосатый мячик, - щенок всю жизнь (ну - или хотя бы начальную ее четверть) будет относиться к нему как к маме. Особенно понятна активность Microsoft в связи с усилившимися разговорами (я их, правда, воспринимаю исключительно как разговоры) о переводе российской школьной системы полностью на Linux. Что касается меня, я полагаю, что массу школьников разумнее всего учить работать именно под Windows, потому что именно этих знаний и навыков потребует от них жизнь. Linux же или прочим подобным системам следует учить только тех школьников, которые имеют склонность к разного рода компьютерным наукам. Вопросы же "цены вопроса", то есть в первую очередь "цены лицензий", не кажутся мне главными: наше государство позволяет себе делать столько бессмысленных трат, что уж на это вполне могло бы расколоться - да и поприжать Microsoft, вынудив ее на школьные скидки покрупнее: компания не особо бедная, да и имидж, бывает, стоит дороже денег. Впрочем, если говорить именно об Eee, как об универсальном компьютерном средстве школьного образования (эти соображения, впрочем, легко расширяются и на другие модели "железа"), я бы брал их с предустановленной ХР (что, по цене лицензий, сильно дешевле, чем покупать OS отдельно), а для тех, кто хочет изучать Linux, загружал бы его с SD-карточки. Тем более что с помощью предустановленной специализированной Xandros Линуксу, похоже, особо не научишься.

И если ни миллиардер, ни Asus, ни, наконец, Microsoft не будут жаться, я полагаю, что снабдить множество российских школьников "двухсотдолларовыми" [ Полагаю, что, продвигая Eee на школьную площадку, заинтересованные лица и организации просто обязаны стремиться именно к этой цене. Натурально. Дешевле, может быть, и не надо, - ну, хотя бы потому, что все должно иметь свою цену.] ноутбуками станет вполне реально: родители побогаче заплатят - они и не по столько платят за какие-нибудь там бессмысленные формы, а родителям победнее помогут вышеназванные фигуры плюс заботливое государство. Тогда компьютер будет при школьнике чуть ли не с первого класса - всегда, и станет поистине персональным (каким только и должен быть! - по определению), а в классе, во время занятий, будет подключаться - по Ethernet или, что проще, по WiFi - к общему учебному серверу, который, кстати, можно использовать и как файловое хранилище. Тут же кстати замечу, что Microsoft без дела не сидела, и в Eee, попавшему мне на тест, кроме полного Office (правда, 2003-го) была установлена специальная обучающая сетевая программа.

Теперь собственно о Eee. Он очень хорош собой: красивый дизайн, прочный - по ощущению - корпус, маленькая, скорее телефонная, зарядка. Мне попал в руки изящно-белый, но школьникам скорее всего подошло бы что-нибудь менее маркое: черное, красное, синее, - слава богу, эти цвета в линейке есть. Первым делом я положил Eee на свой рабочий ноутбук, Fiva от Casio, которым пользуюсь в разъездах и изредка дома вот уже лет восемь. Оказалось, что по всем измерениям, кроме ширины, они идентичны: ширина же Fiva больше ровно на размер батареи, - так что, если ее снять и работать от сети, получится просто тютелька в тютельку [Asus, впрочем, выпускал (а может, и сейчас выпускает) несколько моделей, очень похожих по размеру на Fiva, S200 и S200N, - только экран широкий, - но это были ноутбуки вполне серьезные, по серьезным же ценам.]. Один в один и клавиатура, и, хотя я читал про Eee в Интернете, что клавиши слишком мелкие, чтобы работать на них десятью пальцами, вслепую, - с гневом отвергаю инсинуацию: на клавиатуре Fiva я за эти годы набил не одну сотню тысяч знаков, вслепую, и могу сделать лишь один упрек: число опечаток возрастает процентов на десять, что, однако, в качестве компенсации за мобильность и легкость устройства вполне терпимо.

Недавно в "Огороде" "Это тяжкое слово - свобода…"я рассказывал о приобретении двух "нормальных" ноутбуков от Acer: мною для жены и соседом, - и упоминал про IBM ThinkPad, который за те же восемь лет, что у меня живет Fiva, почти развалился и едва шевелился под ХР. Fiva, в отличие от ThinkPad, и чувствует, и ведет себя до сих пор отлично, к тому же те два описанных ноутбука я воспринимаю как нормальные домашние компьютеры, - ну, с небольшим бонусом в качестве возможности переноски из гостиной на кухню или помещения в багажник для летнего отпуска, - Fiva же - настоящий именно ноутбук! Первоначально на Fiva была установлена межеумочная Windows МЕ [Забавная закольцовка: на специальном разделе винчестера у Fiva был установлен и какой-то, очень скромного комплекта, Linux, а переключаться между вариантами загрузки можно было специальным ползунком], которая спустя неделю была начисто снесена из-за своей глючности, - и с тех пор я работаю на Fiva под ХР. Да, согласен, все шевелится довольно медленно (если на это заранее настроиться - не так оно и страшно), - но зато - шевелится буквально все! Включая последний Photoshop! Не зависает, не вылетает, синий экран не показывает, и я порой не перезагружаю систему по полгода, - загоняю в гибернацию и выдергиваю из нее. Что же касается системных параметров моей Fiva - они заметно слабее, чем у Eee: процессор Transmeta Crusoe TM5600, 288 МГц, 176 Мбайт RAM (больше невозможно!). Единственное, что я сделал за эти годы в смысле модернизации, - поменял 10-гиговый винт на 50-гиговый, причем с 10-гиговым более или менее комфортно прожил лет пять.

У Eee, как и у Fiva, есть Ethernet и встроенный модем (вроде бы не на всех модификациях), - правда, нет слота под PC Card. Но на сегодня слишком мало устройств, которые выпускались бы в формате PC Card и не существовали бы в USB-варианте, а на крайний случай можно купить переходник с USB на PC Card. У Eee, кроме того, есть отсутствующие у Fiva WiFi и видеокамерка[На моем экземпляре объектив вроде бы наблюдается, но в менеджере устройств видеокамера отсутствует, равно как и в системе - софт под нее. Наверное, тоже - возможны варианты] для общения, - впрочем, и то и другое я пристегиваю к Fiva внешнее: громоздко, но при необходимости - работает. И несмотря на то, что USB-хабов сегодня в продаже тысячи и незадорого, - наличие трех USB-портов в Eee я считаю заметным его преимуществом перед однопортовой Fiva. Что же касается принципиального отсутствия в Eee винчестера (там стоит твердотельный "жесткий диск" на 4 или 8 гигов), то, с одной стороны, это повышает надежность системы в школьно-путешественных условиях, с другой - обилие USB-винчестеров и дешевизна емких, до 32 гигов, SD-карточек снова ставит Eee перед Fiva с ее изначально десятигиговым винчестером. Разумеется, компенсация всех недоимок требует дополнительных денег, - недоимки, однако, не позарезны, во всяком случае - далеко не все, а кому очень нужны - что ж, пусть доплатит.

И единственное, что удерживает меня от перехода с Fiva на Eee (при не особо больших затратах даже в нынешнем, "дважды двухсотдолларовом", варианте), - это дисплей последнего. Полбеды, что он всего лишь семидюймовый (при том, что его крышка вполне позволяет пару дюймов добавить; возможно, выпустят и такой вариант), - для столь небольшого устройства это довольно адекватно. Беда, что его родное разрешение - WVGA, широкий VGA: 800х480 пикселов. Дело в том, что VGA-стандарт давно перестал быть стандартом для просто и веб-программистов, и даже если установить панель задач на автоисчезновение, все равно то и дело - и не где-нибудь там у сторонних производителей, а на родной Windows ХР - попадаешь в ситуацию, когда 480 пикселов по вертикали просто физически не хватает, чтобы целиком уместить ту или иную настроечную панель. То есть панель видна, а кнопки "OK", "Cancel" и им подобные просто не помещаются на экране и невозможно выполнить тут или иную настройку.

В каком-то смысле Asus эту ситуацию предусмотрел [Предусмотрел дважды: показал на CeBIT’е 900-ю модель с экраном аж в девять дюймов и разрешением 1024х600. Правда, пока непонятно, почем будет это чудо, далеко ли его цена будет отстоять от цены маленьких несложных, но не "двухсотдолларовых" ноутбуков]: специальная, поставляемая с Eee, утилита позволяет включать виртуальное разрешение 800х600 (такое точно, как натуральное у Fiva), после чего удается переехать экраном вниз и увидеть управляльные кнопки, - но уверяю вас, что не очень-то это и удобно: искать утилиту, переключаться, переезжать, потом переключаться назад, - и я не уверен, что всякому (особенно школьнику) до этого легко додуматься. Впрочем, первый урок на новых ноутбуках можно будет посвятить именно этой особенности Eee.

Резюмирую: "дешевый" ноутбук очень хорош практически во всех отношениях, и для взрослых, и особенно для широких масс школьников, - и все, что осталось сделать, - это довести его цену до маркетинговых 199 долларов (не важно - c помощью ли Asus, Microsoft, миллиардеров или родного государства) и повысить разрешение экрана хотя бы до 1024х600. Можно экран даже сузить до стандарта 4:3 и сделать его разрешение 800х600: число пикселов тогда возрастет процентов на двадцать, что, как мне кажется, не слишком уж и дорого.

FERRMA: Плеерофоны: война за кулисами мюзик-холла

Автор: Алексей Стародымов

Порой кажется, что из дополнительных функций мобильника наши соотечественники больше всего ценят не голосовые сервисы, не Интернет и даже не возможность вести съемку, а возможность воспроизводить музыку и слушать радио.

Если присесть в каком-нибудь уютном кафе в центре города и хотя бы полчаса понаблюдать за "человеческим трафиком", легко заметить, что в ушах чуть ли не каждого второго прохожего находятся характерные пластиковые "затычки" с надписью "Nokia", "Samsung" или, допустим, с логотипом компании Sony Ericsson. Все увлеченно слушают музыку или радио, кивая в такт головой и, в особо запущенных случаях, чеканя шаг или даже пританцовывая. Конечно, встречаются индивидуумы, в карманах которых "прописались" отдельные плееры - тот же iPod, iRiver, Sony и так далее и тому подобное, но они пока в меньшинстве. И дело даже не в том, что люди не хотят слушать музыку в высоком качестве с помощью нормальных наушников, а в том, что куда сподручнее носить с собой одно-единственное устройство.