Страница:

Но как решить "проблему двухсот тысяч долларов" при привлечении экспертов любой степени независимости? Юхин считает: только на основе столь зыбких параметров, как общеизвестная репутация или личное доверие. Должна заработать социальная сеть, где формируются такие отношения.

Именно социальная сеть, которую энтузиасты проекта стали выстраивать в сообществе своих коллег по науке задолго до контактов с каким бы то ни было бизнесом, и помогла создать Корпус экспертов.

Первым шагом при создании Корпуса стал опрос "первичных выборщиков". Их имена брались из списков российских ученых, чья "цитируемость" - количество ссылок на их научные публикации - превосходит некоторые пороговые величины (см. www.scientific.ru/whoiswho/whoiswho.html; отметим, что количество ссылок могло различаться у разных выборщиков на порядки). Для краткости назовем эти списки "исходными". Разумеется, составление исходных списков именно по уровню цитируемости - не единственный возможный вариант. Например, можно было привлечь к формированию Корпуса экспертов всех докторов наук или всех завлабов - но, как пишут члены рабочей группы, никто не мешает сторонникам этих вариантов реализовать их. В специальном комментарии на www.scientific.ru/expertise сама рабочая группа перечисляет недостатки индекса цитируемости как критерия отбора (и одновременно - возможности их преодоления). Не останавливаясь на этом, перейдем к числовым показателям.

Первичных выборщиков, чьи работы по тематике более-менее укладываются в определение "физика конденсированного состояния" ("cond-mat"), было чуть больше пятисот (подробности - в полугодовом отчете о ходе

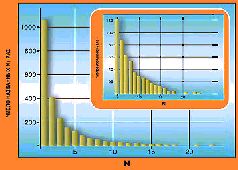

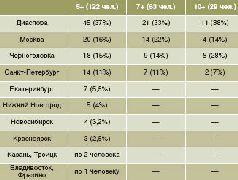

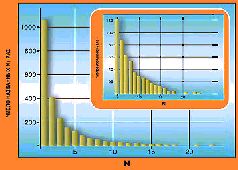

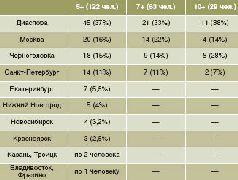

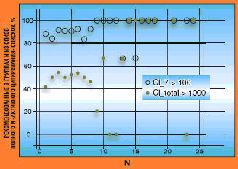

проекта). На обоих этапах опроса в качестве потенциальных экспертов было названо 1060 человек. Среди них оказалось 122 человека, получивших в итоге 5+ (пять и более) голосов - в основном это специалисты по физике твердого тела (академиков РАН в списке трое, членов-корреспондентов - восемь). Им и предложили войти в Корпус. На момент сдачи номера в печать свое согласие на это подтвердили 94 эксперта, отказались пятеро. На рис. 1 приведена зависимость количества специалистов, получивших "N и более голосов" ("N+"), от N.

Первичных выборщиков, чьи работы по тематике более-менее укладываются в определение "физика конденсированного состояния" ("cond-mat"), было чуть больше пятисот (подробности - в полугодовом отчете о ходе

проекта). На обоих этапах опроса в качестве потенциальных экспертов было названо 1060 человек. Среди них оказалось 122 человека, получивших в итоге 5+ (пять и более) голосов - в основном это специалисты по физике твердого тела (академиков РАН в списке трое, членов-корреспондентов - восемь). Им и предложили войти в Корпус. На момент сдачи номера в печать свое согласие на это подтвердили 94 эксперта, отказались пятеро. На рис. 1 приведена зависимость количества специалистов, получивших "N и более голосов" ("N+"), от N.

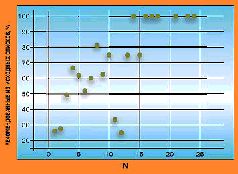

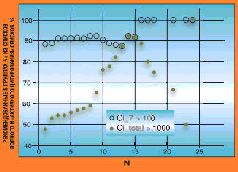

Как же соотносится итоговый список экспертов с исходными списками? Другими словами, как связано количество голосов коллег, отданных тому или иному исследователю, с его показателями цитируемости? Ответ далеко не однозначен. График на рис. 2 показывает процент рекомендованных в эксперты, входящих одновременно и в исходные списки - в зависимости от числа поданных "за них" голосов. Из графика видна общая тенденция: больше голосов чаще набирают люди, перешедшие определенный порог цитирования. В то же время зависимость довольно сильно осциллирует - в эксперты рекомендованы и люди со сравнительно невысоким цитированием, и многие представители диаспоры, которые не включены в исходные списки (их доля велика в интервале N от 5 до 12). Зато практически все (немногочисленные, правда) обладатели более чем пятнадцати голосов заведомо переходят порог цитирования и работают при этом в России (правая часть графика).

Как же соотносится итоговый список экспертов с исходными списками? Другими словами, как связано количество голосов коллег, отданных тому или иному исследователю, с его показателями цитируемости? Ответ далеко не однозначен. График на рис. 2 показывает процент рекомендованных в эксперты, входящих одновременно и в исходные списки - в зависимости от числа поданных "за них" голосов. Из графика видна общая тенденция: больше голосов чаще набирают люди, перешедшие определенный порог цитирования. В то же время зависимость довольно сильно осциллирует - в эксперты рекомендованы и люди со сравнительно невысоким цитированием, и многие представители диаспоры, которые не включены в исходные списки (их доля велика в интервале N от 5 до 12). Зато практически все (немногочисленные, правда) обладатели более чем пятнадцати голосов заведомо переходят порог цитирования и работают при этом в России (правая часть графика).

Механизм формирования корпуса его авторы называют "методом снежного кома". Сначала составляется список ученых с достаточно высоким рейтингом цитирования, работающих в данной области. Это - "первичные выборщики". Им рассылаются письма с просьбой назвать коллег, к чьим профессиональным оценкам они относятся с наибольшим уважением ("Назовите имена русскоязычных экспертов, способных квалифицированно оценивать проекты в своей и смежных областях науки, ориентировочно 10-15 человек").

Некоторые фамилии, названные первичными выборщиками, объединяются в новый список - туда попадают лишь те, кого упомянули не менее четырех раз. Затем тот же вопрос рассылается лицам из нового списка. Из их ответов опять выбирают тех, кого назвали определенное число раз (в данном случае - пять)… в принципе, процедуру можно повторять снова и снова, но в реальности остановились на второй итерации. Каждому участнику финального списка был задан вопрос - согласен ли он, чтобы его имя, место работы, область экспертизы были опубликованы в списке Корпуса экспертов. Попадание в список, в сущности, не накладывает никаких обязательств, кроме согласия рассматривать предложения об участии в экспертизе научных или научно-производственных проектов. Статистические данные по проекту приведены во врезке на стр. 26.

Читатель понимает, что в этом кратком изложении за кадром осталась масса проблем, которые решала рабочая группа. Приходилось не только вести переписку, но и заниматься концептуально сложными задачами: серьезно анализировать поступающие данные и принципы их обработки (например, выбор "порогов отсечения" - достаточного количества рекомендаций - потребовал длительных обсуждений), а также составлять классификаторы специализаций, отвечающие реальному положению дел в науке.

Читатель понимает, что в этом кратком изложении за кадром осталась масса проблем, которые решала рабочая группа. Приходилось не только вести переписку, но и заниматься концептуально сложными задачами: серьезно анализировать поступающие данные и принципы их обработки (например, выбор "порогов отсечения" - достаточного количества рекомендаций - потребовал длительных обсуждений), а также составлять классификаторы специализаций, отвечающие реальному положению дел в науке.

"Манифест" проекта мы приводим без изменений (см. врезку 1), в том виде, как его сформулировали члены рабочей группы.

О разных аспектах проекта я подробно побеседовал с двумя участниками рабочей группы: Галиной Цирлиной(профессором химического факультета МГУ) и Михаилом Фейгельманом(профессором, заместителем директора Института теоретической физики им. Ландау), а также с Владимиром Мордковичем.

Что привело вас к идее этого проекта и каково, на ваш взгляд, ее возможное развитие?

МФ: Могу разве что вспомнить Андрея Синявского, который говорил, что у него с властью чисто стилистические разногласия. Именно соображения эстетики главным образом и привели меня в этот проект.

ГЦ: Мы не можем сейчас сформулировать, куда мы на этой машине поедем. Мы просто знаем, что без нее мы точно никуда не поедем. Это и есть мотивация, она у всех нас совершенно одинаковая. Первые разговоры начались больше года назад - но сначала обсуждались варианты работы под патронажем министерств или других организаций. А это было бы абсолютно бессмысленно, со всех точек зрения. И тогда в проекте появился Михаил, достаточно решительный человек, который и дал старт независимой, чисто инициативной линии. Большую роль сыграло существование сообщества Scientific.ru, потому что там смогли найти друг друга люди из разных наук, но с более-менее близкой мотивацией. Заодно они обнаружили, как много на свете людей с совсем другой мотивацией. Это тоже стало стимулом.

Какие проблемы с экспертизой в науке сегодня самые острые?

ГЦ: Их знают все, кто занимается наукой. Лоты Миннауки, проекты центров коллективного пользования - на это выделяются огромные деньги, и здесь совершенно необходима прозрачная, независимая, компетентная экспертиза, чтобы эти ресурсы попадали в квалифицированные руки. Уже прошло несколько крупных программ, которые были абсолютно неэффективны по результатам. Есть примеры, когда людям просто нечем было отчитаться за очень большие деньги. Даже неинтересно про все это говорить, такого слишком много.

Люди из Корпуса экспертов в физике твердого тела друг другу доверяют, пользуются большим доверием в научной среде, их квалификация широко признана. Будет ли эта группа иметь какой-нибудь формальный статус?

МФ: Честно говоря, лично у меня нет желания этим заниматься. Группа обнародована, в этом смысле она существует. Организация, желающая произвести экспертизу чего-нибудь, может обращаться к этим людям напрямую или через рабочую группу. Эта машинка общедоступна, как Linux.

ГЦ: Любые дальнейшие шаги по качественному развитию проекта уже не могут определяться на уровне дискуссий рабочей группы. В принятии решений обязательно должны участвовать сами эксперты.

Кто же будет заказывать экспертизу членам "Корпуса"?

ВМ: В беседах с "отцами-основателями" у меня сложилось впечатление, что изначально они ориентировались не на заказы со стороны инвестиционных фондов. Мне и самому было бы любопытно узнать, на что они ориентировались. То, что частные фонды и компании - очевидные пользователи сформировавшегося списка, это ясно. Появился источник независимых экспертов. Если компании планируют долговременную деятельность в области хайтека, образуют собственные экспертные советы - они могут пригласить этих людей в свой экспертный совет. Есть компании, которым лишь иногда требуется экспертиза - теперь и у них, наконец-то, появился адрес, куда можно с этим обратиться. Таких заказчиков со временем будет все больше и больше. Но это все - инвестиционные проекты. Потому что компании просто науку не финансируют. Разве что в рамках своих PR-программ. А PR-программы, как правило, особенно и не нуждаются в экспертизе. Есть PR-проекты, которые включают в себя финансирование науки в университетах, в Академии наук, но обычно они базируются на соглашении о содружестве между такой-то корпорацией и таким-то университетом. Там уже все идет по административно-дружественным каналам, и экспертиза тут ни при чем.

МФ: Но есть и частный фонд, который финансирует как раз науку и образование: фонд Зимина. Они к нашей затее тоже проявляют интерес, потому что их деятельность сейчас расширяется.

ВМ: Есть еще и новые государственные структуры, - тот же Роснанотех, вполне возможно, заинтересуется этим экспертным ресурсом.

(Недавно стало известно, см. www.scientific.ru/expertise/current.html, что корпорация "Роснанотех" уже аккредитовала некоторых экспертов Корпуса [в соответствии с тематикой и при наличии их собственного согласия] в состав своей экспертной группы. Частно-государственные партнеры корпорации тоже планируют привлекать Корпус к экспертной работе. - Л.Л.-М.)

ГЦ: В любом случае, раз обращаются напрямую к конкретным экспертам, то каждый из них сам решит, с кем связываться, а с кем нет. А если какие-то обращения последуют к нам, если кому-то нужна помощь, чтобы разобраться, например, со специализацией, тогда, мне кажется, принцип должен быть такой: потенциальный заказчик должен показать, по какому регламенту он будет проводить экспертизу. И если регламент явно не выдерживает критики, связываться с таким заказчиком не надо, никакая "институционализация" этого не стоит.

Каков же правильный регламент экспертизы?

ГЦ: Во-первых, очень важно, чтобы были обеспечены условия для попадания каждого проекта именно тем экспертам, которые могут его оптимально оценить. Далее: важно, насколько веским является слово эксперта - то есть как организована окончательная оценка проекта на основе экспертных оценок. Ну и есть еще масса более частных вопросов.

На "Рождественском семинаре" кто-то бросил: "…а теперь всю эту группу надо продать бизнесу". Что имелось в виду?

ВМ: Я знаю людей в Москве, которые способны, ко всеобщему удивлению, реализовать такую идею. Но я их на этом рождественском совещании не видел. А "продать" можно. Есть такая отрасль бизнеса - консалтинг. Можно образовать компанию, разрекламировать ее. Это будет единственная в России консалтинговая компания, которая основывается на действительно независимом корпусе экспертов. Для этого не нужно даже с экспертами связываться, достаточно просто ссылаться на них, давать фотографии, телефоны. Всякие опровержения будут бесполезны. Заключить контракт, получить много денег, дискредитировать всех с ног до головы - пожалуйста.

В какой момент происходит дискредитация?

ГЦ: Когда выясняется, что это все не имеет никакого отношения к самим экспертам (смех). Надо сказать, что мы, к счастью, еще не слишком испорчены жизнью. Некоторые вещи, которые иногда говорят комментаторы, мне никогда бы не пришли в голову. Когда мы только-только начинали публикацию списка экспертов, один из научно-демократически настроенных людей сразу сказал - первым делом ваш список скопируют на другие сайты и начнут продавать. Мы тут же серьезно застраховались от этого: написали, что просим давать ссылку на наш сайт (смех). Но меня поразило, что именно это - первое, что приходит в голову. Стало быть, в некоторых "научных мирах", которые здесь имеются, разложение, видимо, дошло до какой-то более тяжелой стадии. Вся надежда на то, что в Корпус вошли люди по-настоящему авторитетные, которыми невозможно манипулировать.

Какие возможны варианты развития, дальнейшие шаги?

МФ: Первое, что будет сделано, как только мы будем способны это сделать, - начнем опрос по всей остальной физике[Опрос по "остальной физике" и астрономии начат шестнадцатого апреля.].

А с химией как?

ГЦ: Гораздо сложнее, чем с физикой. Для этого потребуется участие множества серьезных химиков, представителей разных химических специальностей, которые еще более разнородны, чем физические. Эти люди в первую очередь должны составить хотя бы адекватный классификатор специальностей, даже его нет. В частности, по органической химии, которая в России развита гораздо больше других отделов химии. С миром химиков мы пока не вступали в серьезный контакт. Оттуда должны прийти люди, которые смогут все это сделать, сохраняя те же принципы. Пока мы еще не знаем, есть ли там такие люди. Так что в ближайший год - хорошо, если удастся охватить физику.

Мы все время говорим о проектах. Но существуют задачи более широкие, чем проекты, стратегические задачи национального масштаба. Сейчас при избранном Президенте Дмитрии Медведеве создан целый институт - видимо, именно с такими задачами. Есть ли перспектива привлечения экспертов Корпуса к подобным исследованиям?

ВМ: Персональные советы создаются по персональным мотивам, и о планах в данном случае говорить трудно. Что касается задач общенационального развития, мне кажется, здесь ответ лежит на поверхности. Я уже говорил, что в свое время такой институт экспертов был создан Петром Первым, для того чтобы заниматься разработкой и экспертизой национального инновационного развития, важных для страны и национального бизнеса проектов. Это Академия наук. Других задач у нее поначалу не было. Было собрание экспертов при Государе, каждому из которых было положено пожизненное пособие и средства, достаточные, чтобы он работал в собственной лаборатории. Через двести лет после основания Академии наук она стала чем-то совершенно другим - совокупностью академических институтов.

Впрочем, иногда мы видим примеры проведения экспертизы именно на основе Академии наук. Самый известный недавний случай - экспертиза восточно-сибирских нефтепроводов. Тогда собрали совещание при Президенте с участием нескольких академиков (географов, по-моему), которые выступили как эксперты. Это положительный пример, Академия сработала так, как она была задумана при Петре. И академики выступали не как директора институтов, а в своем "непосредственном качестве". Я думаю, что в некотором неопределенном будущем Петровская Академия вернется. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Надо что-то делать, чтобы в стране была независимая экспертиза хотя бы проектов.

Но другие задачи все-таки можно хотя бы назвать?

ВМ:Какие будут задачи, только практика покажет. Я вижу такие потенциальные сферы деятельности для Корпуса экспертов: инвестиционные проекты частных компаний, инвестиционные проекты публичных фондов, проекты независимых фондов поддержки науки (типа "Династии" Зимина), участие в присуждении всевозможных премий, именных стипендий. Если эта работа будет успешной, сложится конкурентная ситуация. Тогда и те государственные структуры, которые на сегодняшний день не проявляют и не могут проявить заинтересованности, смогут ее проявить, а какие-то из них смогут и измениться в лучшую сторону.

Корпус - это люди, прошедшие серьезный конкурс. Люди, которым научное сообщество доверяет. В какой мере их список пересекается со списком Академии наук?

МФ: Пересечения есть, но не очень большие.

ВМ: Полагаю, чем дальше от физики твердого тела, тем меньше будет пересечений.

Может быть, мы имеем дело с появлением нового типа научной элиты?

ГЦ: Слово "элита" плохое, у него много неприятных оттенков. Кроме того, в научной работе такой прямолинейной элитарности проявляться не должно - иначе расти никто не будет. Корпус - это просто люди, очень авторитетные в своей области науки.

Состав Корпуса напрямую связан с рейтингом цитирования. Стало быть, он должен динамически обновляться?

ГЦ: Состав Корпуса не определяется напрямую рейтингом публикаций. Корреляция есть, но в список попали и люди, не имеющие высоких показателей цитирования (см. врезку на стр. 26. - Л.Л.-М.)

Может ли экспертиза стать основным занятием членов Корпуса?

ВМ: Этого не должно произойти - иначе они очень быстро деградируют. В том-то и дело, что основная их деятельность - учить студентов или заниматься своими абстрактными исследованиями. Только если они делают это качественно и являются благодаря этому людьми независимыми, они действительно могут выступать в роли экспертов.

ГЦ: Если они станут заниматься только экспертизой, то через какое-то время не смогут делать это хорошо. Например, в голодные годы были люди, которые находили немногие российские журналы, платившие за рецензирование, и были готовы написать туда неограниченное количество рецензий. Деградация этих людей произошла с фантастической скоростью. Спустя год-два они начали выдавать работы, относящиеся фактически уже к альтернативной науке.

Может ли появление Корпуса помочь укреплению настоящего инновационного бизнеса, которому нужны не откаты, а результаты?

ВМ: На мой взгляд, частный бизнес - это вообще локомотив развития науки в XXI веке. Не в том смысле, что вся наука делается в частном бизнесе, но тенденции именно в нем определят будущее. Тем не менее полагаться на одни лишь инвестиционные проекты и сводить все проблемы к проблемам таких проектов ни в коем случае нельзя

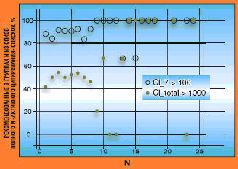

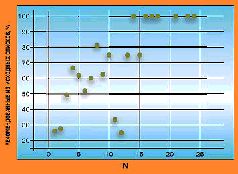

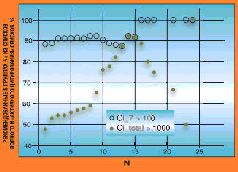

Детальное исследование очень интересного и важного вопроса - связи между цитируемостью и "рекомендуемостью" - еще впереди. Но один неоспоримый результат (и вполне понятный - постфактум, конечно) получен уже сейчас. Оказалось (рис. 3), что важна не просто совокупная цитируемость (показатель "CI_total"), а рейтинг тех работ, что опубликованы в течение последних семи лет (показатель "CI7"). Именно этот рейтинг превышает условный порог 100 у восьмидесяти-девяноста процентов тех, кто набрал хотя бы один голос. При этом у людей, вызывающих наибольшее профессиональное доверие (набравших более пятнадцати голосов), он сочетается еще и с высоким совокупным рейтингом (то есть для коллег представляют интерес как новые, так и давние работы этих исследователей).

Подчеркнем, что прямой связи между авторитетностью специалиста и числом цитирований его работ пока не выявлено. Около 40% имен из исходных списков не названы в ходе опроса ни разу. С другой стороны, лишь 65% лиц, вошедших в финальный список экспертов, были и в исходных списках. Организаторы проекта высказываются осторожно: по-видимому, уровень цитируемости является существенным, но далеко не единственным условием получения достаточного количества голосов в подобном опросе.

ГОЛУБЯТНЯ: Глоток свободы на глубине два метра

Автор: Сергей Голубицкий

Человеки удивительным образом последовательны в своих пристрастиях. Высосав из пальца в семилетнем возрасте представление о "самой красивой девочке на свете", мужичок до седых волос упорно подбирает себе спутниц жизни в строгом соответствии с негласным подсознательным идеалом пубертата: женится, разводится, опять женится - и все на одном и том же типаже недостающего ребра!

Аналогичные паттерны поведения прослеживаются в карьерных устремлениях, в химерических представлениях о "единственно правильном воспитании" подрастающего поколения, в политических приверженностях, в поведении на курортном отдыхе, в казино, при биржевой игре… Или возьмем, к примеру, мой случай: в 24 года я написал и защитил диссертацию по художественным формам отражения социальной мифологии. Получил корешок, поставил в рамочку и запихал в глубокую пыльную сусеку подальше от натужностей бытового реализма. И что же? Чем бы я ни занимался в дальнейшем - монтировал завод по производству содовой воды, торговал на американской бирже, изготавливал мультимедийные учебные курсы, писал книжки и статьи - все, абсолютно все незримым, мистическим образом ходило вокруг да около моей диссертационной темы - социальной мифологии! В бизнесе меня привлекали не столько реалии производственного и торгового процесса, сколько неформальные образования типа бандитско-государственных спаек, крыш и чиновничьей круговой поруки. В образовании - иллюзорные конструкции, вбитые в головы публики умелыми кукловодами-энэлпэшниками, в журналистике - вариации на тему социально инфантильных иллюзий виртуального сообщества и ритуальные гопаки IT-корпоратива. Как видите - все та же старая добрая социальная мифология, лишь слегка модифицированная убогим постсоветским эксклюзивом.

Вот и теперь: сижу смотрю фильм "Елизавета: золотой век" и вместо того, чтобы расслабиться и насладиться игрой безумно любимой Кейт Бланшетт, извожу себя тщетным брюзжанием в адрес проклятой англо-саксонской социальной мифологии, которая, похоже, запудрила сегодня мозги всему земному шару. Ну что же это за несусветная такая ахинея про злобных испанских монархов, "чудовищные преступления инквизиции" и "светлые идеалы свободы", которыми якобы осчастливил человечество маленький, но гордый остров в Ла-Манше! Ведь все это, от первого до последнего посыла, - чудовищная чушь и ложь, мерзко перевранная история, которую скармливают не страдающему излишней образованностью и - самое печальное! - элементарным любопытством подрастающему поколению.

Испания периода Grande y Felicisima Armada представляла собой кульминацию духовного развития всей европейской цивилизации, самую утонченную форму симбиоза культуры, государственности и религии. На исходе XVI века изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о куртуазном устройстве мира, столкнулась с доселе неведомой формой государственности - британской малиной. В самом прямом смысле этого слова: малиной в смысле оплота беспросветного бандитизма, находящегося под откровенным и циничным прикрытием "просвещенной монархии".

Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве (знаменитое английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой жестокости. Это - что касается "зверств испанской Инквизиции". Есть замечательная книга, написанная в начале XIX века секретарем Инквизиции Хуаном-Антонио Льоренте ("История испанской Инквизиции"). Книга весьма критичная, за что автор долгие годы был вынужден жить в изгнании во Франции. Тем не менее настоятельно рекомендую прочитать ее всем тем читателям, которым не посчастливилось самостоятельно выветрить из головы мифологию, старательно вбитую в школах и институтах. Мифологию о "зверствах" и "беспределе" испанской Инквизиции.

Из книги Льоренте читатели с удивлением узнают, что, оказывается, Инквизиция никогда никого не сжигала (этим занимались светские власти), не преследовала науку (а мирно сосуществовала с университетами, активно отстаивая собственные догмы в научных диспутах), не охотилась на ведьм (а преследовала марранов, втайне сохранявших веру в иудаизм - именно этому обстоятельству Инквизиция и обязана своей беспрецедентной демонизацией в истории), а главное - никогда не убивала "10-12 миллионов людей в Европе". Это "общепринятое утверждение" - самая гомерическая ложь, какую только можно представить: с 1550 по 1800 год по приговорам испанской Инквизиции было казнено 3-4 тысячи человек! Примерно столько, сколько замочили за первую неделю красного террора в ответ на убийство Урицкого неуловимые во всех отношениях мстители.

Не буду портить читателю удовольствие от ожидающего его удивительного прозрения, скажу лишь по ходу дела, что так называемые "зверства" испанской Инквизиции - детский лепет в сравнении с общепринятыми по тем суровым временам истязаниями, практиковавшимися светскими властями Германии, Франции и особенно Англии, чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь сначала соотечественников, а затем и всех порабощенных ими наций.

Еще можно почитать "Историю Англии" Джона Грина (когда-то я уже рекомендовал читателям этого автора), чтобы в красках представить себе и сравнить три единственно допустимые пытки испанской Инквизиции (веревкой, водой и огнем) с богатейшей "фантазией британских носителей свободы", да хоть бы с таким любимым национальным спортом, как придавливание плитой и втыкание в задницу раскаленного железного прута. Эка потеха, когда прут выходит изо рта!

Именно социальная сеть, которую энтузиасты проекта стали выстраивать в сообществе своих коллег по науке задолго до контактов с каким бы то ни было бизнесом, и помогла создать Корпус экспертов.

Корпус экспертов: статистика формирования

Первым шагом при создании Корпуса стал опрос "первичных выборщиков". Их имена брались из списков российских ученых, чья "цитируемость" - количество ссылок на их научные публикации - превосходит некоторые пороговые величины (см. www.scientific.ru/whoiswho/whoiswho.html; отметим, что количество ссылок могло различаться у разных выборщиков на порядки). Для краткости назовем эти списки "исходными". Разумеется, составление исходных списков именно по уровню цитируемости - не единственный возможный вариант. Например, можно было привлечь к формированию Корпуса экспертов всех докторов наук или всех завлабов - но, как пишут члены рабочей группы, никто не мешает сторонникам этих вариантов реализовать их. В специальном комментарии на www.scientific.ru/expertise сама рабочая группа перечисляет недостатки индекса цитируемости как критерия отбора (и одновременно - возможности их преодоления). Не останавливаясь на этом, перейдем к числовым показателям.

Рождение Корпуса из духа естественных наук

Механизм формирования корпуса его авторы называют "методом снежного кома". Сначала составляется список ученых с достаточно высоким рейтингом цитирования, работающих в данной области. Это - "первичные выборщики". Им рассылаются письма с просьбой назвать коллег, к чьим профессиональным оценкам они относятся с наибольшим уважением ("Назовите имена русскоязычных экспертов, способных квалифицированно оценивать проекты в своей и смежных областях науки, ориентировочно 10-15 человек").

Некоторые фамилии, названные первичными выборщиками, объединяются в новый список - туда попадают лишь те, кого упомянули не менее четырех раз. Затем тот же вопрос рассылается лицам из нового списка. Из их ответов опять выбирают тех, кого назвали определенное число раз (в данном случае - пять)… в принципе, процедуру можно повторять снова и снова, но в реальности остановились на второй итерации. Каждому участнику финального списка был задан вопрос - согласен ли он, чтобы его имя, место работы, область экспертизы были опубликованы в списке Корпуса экспертов. Попадание в список, в сущности, не накладывает никаких обязательств, кроме согласия рассматривать предложения об участии в экспертизе научных или научно-производственных проектов. Статистические данные по проекту приведены во врезке на стр. 26.

"Манифест" проекта мы приводим без изменений (см. врезку 1), в том виде, как его сформулировали члены рабочей группы.

О разных аспектах проекта я подробно побеседовал с двумя участниками рабочей группы: Галиной Цирлиной(профессором химического факультета МГУ) и Михаилом Фейгельманом(профессором, заместителем директора Института теоретической физики им. Ландау), а также с Владимиром Мордковичем.

Что привело вас к идее этого проекта и каково, на ваш взгляд, ее возможное развитие?

МФ: Могу разве что вспомнить Андрея Синявского, который говорил, что у него с властью чисто стилистические разногласия. Именно соображения эстетики главным образом и привели меня в этот проект.

ГЦ: Мы не можем сейчас сформулировать, куда мы на этой машине поедем. Мы просто знаем, что без нее мы точно никуда не поедем. Это и есть мотивация, она у всех нас совершенно одинаковая. Первые разговоры начались больше года назад - но сначала обсуждались варианты работы под патронажем министерств или других организаций. А это было бы абсолютно бессмысленно, со всех точек зрения. И тогда в проекте появился Михаил, достаточно решительный человек, который и дал старт независимой, чисто инициативной линии. Большую роль сыграло существование сообщества Scientific.ru, потому что там смогли найти друг друга люди из разных наук, но с более-менее близкой мотивацией. Заодно они обнаружили, как много на свете людей с совсем другой мотивацией. Это тоже стало стимулом.

Какие проблемы с экспертизой в науке сегодня самые острые?

ГЦ: Их знают все, кто занимается наукой. Лоты Миннауки, проекты центров коллективного пользования - на это выделяются огромные деньги, и здесь совершенно необходима прозрачная, независимая, компетентная экспертиза, чтобы эти ресурсы попадали в квалифицированные руки. Уже прошло несколько крупных программ, которые были абсолютно неэффективны по результатам. Есть примеры, когда людям просто нечем было отчитаться за очень большие деньги. Даже неинтересно про все это говорить, такого слишком много.

Люди из Корпуса экспертов в физике твердого тела друг другу доверяют, пользуются большим доверием в научной среде, их квалификация широко признана. Будет ли эта группа иметь какой-нибудь формальный статус?

МФ: Честно говоря, лично у меня нет желания этим заниматься. Группа обнародована, в этом смысле она существует. Организация, желающая произвести экспертизу чего-нибудь, может обращаться к этим людям напрямую или через рабочую группу. Эта машинка общедоступна, как Linux.

ГЦ: Любые дальнейшие шаги по качественному развитию проекта уже не могут определяться на уровне дискуссий рабочей группы. В принятии решений обязательно должны участвовать сами эксперты.

Кто же будет заказывать экспертизу членам "Корпуса"?

ВМ: В беседах с "отцами-основателями" у меня сложилось впечатление, что изначально они ориентировались не на заказы со стороны инвестиционных фондов. Мне и самому было бы любопытно узнать, на что они ориентировались. То, что частные фонды и компании - очевидные пользователи сформировавшегося списка, это ясно. Появился источник независимых экспертов. Если компании планируют долговременную деятельность в области хайтека, образуют собственные экспертные советы - они могут пригласить этих людей в свой экспертный совет. Есть компании, которым лишь иногда требуется экспертиза - теперь и у них, наконец-то, появился адрес, куда можно с этим обратиться. Таких заказчиков со временем будет все больше и больше. Но это все - инвестиционные проекты. Потому что компании просто науку не финансируют. Разве что в рамках своих PR-программ. А PR-программы, как правило, особенно и не нуждаются в экспертизе. Есть PR-проекты, которые включают в себя финансирование науки в университетах, в Академии наук, но обычно они базируются на соглашении о содружестве между такой-то корпорацией и таким-то университетом. Там уже все идет по административно-дружественным каналам, и экспертиза тут ни при чем.

МФ: Но есть и частный фонд, который финансирует как раз науку и образование: фонд Зимина. Они к нашей затее тоже проявляют интерес, потому что их деятельность сейчас расширяется.

ВМ: Есть еще и новые государственные структуры, - тот же Роснанотех, вполне возможно, заинтересуется этим экспертным ресурсом.

(Недавно стало известно, см. www.scientific.ru/expertise/current.html, что корпорация "Роснанотех" уже аккредитовала некоторых экспертов Корпуса [в соответствии с тематикой и при наличии их собственного согласия] в состав своей экспертной группы. Частно-государственные партнеры корпорации тоже планируют привлекать Корпус к экспертной работе. - Л.Л.-М.)

ГЦ: В любом случае, раз обращаются напрямую к конкретным экспертам, то каждый из них сам решит, с кем связываться, а с кем нет. А если какие-то обращения последуют к нам, если кому-то нужна помощь, чтобы разобраться, например, со специализацией, тогда, мне кажется, принцип должен быть такой: потенциальный заказчик должен показать, по какому регламенту он будет проводить экспертизу. И если регламент явно не выдерживает критики, связываться с таким заказчиком не надо, никакая "институционализация" этого не стоит.

Каков же правильный регламент экспертизы?

ГЦ: Во-первых, очень важно, чтобы были обеспечены условия для попадания каждого проекта именно тем экспертам, которые могут его оптимально оценить. Далее: важно, насколько веским является слово эксперта - то есть как организована окончательная оценка проекта на основе экспертных оценок. Ну и есть еще масса более частных вопросов.

На "Рождественском семинаре" кто-то бросил: "…а теперь всю эту группу надо продать бизнесу". Что имелось в виду?

ВМ: Я знаю людей в Москве, которые способны, ко всеобщему удивлению, реализовать такую идею. Но я их на этом рождественском совещании не видел. А "продать" можно. Есть такая отрасль бизнеса - консалтинг. Можно образовать компанию, разрекламировать ее. Это будет единственная в России консалтинговая компания, которая основывается на действительно независимом корпусе экспертов. Для этого не нужно даже с экспертами связываться, достаточно просто ссылаться на них, давать фотографии, телефоны. Всякие опровержения будут бесполезны. Заключить контракт, получить много денег, дискредитировать всех с ног до головы - пожалуйста.

В какой момент происходит дискредитация?

ГЦ: Когда выясняется, что это все не имеет никакого отношения к самим экспертам (смех). Надо сказать, что мы, к счастью, еще не слишком испорчены жизнью. Некоторые вещи, которые иногда говорят комментаторы, мне никогда бы не пришли в голову. Когда мы только-только начинали публикацию списка экспертов, один из научно-демократически настроенных людей сразу сказал - первым делом ваш список скопируют на другие сайты и начнут продавать. Мы тут же серьезно застраховались от этого: написали, что просим давать ссылку на наш сайт (смех). Но меня поразило, что именно это - первое, что приходит в голову. Стало быть, в некоторых "научных мирах", которые здесь имеются, разложение, видимо, дошло до какой-то более тяжелой стадии. Вся надежда на то, что в Корпус вошли люди по-настоящему авторитетные, которыми невозможно манипулировать.

Какие возможны варианты развития, дальнейшие шаги?

МФ: Первое, что будет сделано, как только мы будем способны это сделать, - начнем опрос по всей остальной физике[Опрос по "остальной физике" и астрономии начат шестнадцатого апреля.].

А с химией как?

ГЦ: Гораздо сложнее, чем с физикой. Для этого потребуется участие множества серьезных химиков, представителей разных химических специальностей, которые еще более разнородны, чем физические. Эти люди в первую очередь должны составить хотя бы адекватный классификатор специальностей, даже его нет. В частности, по органической химии, которая в России развита гораздо больше других отделов химии. С миром химиков мы пока не вступали в серьезный контакт. Оттуда должны прийти люди, которые смогут все это сделать, сохраняя те же принципы. Пока мы еще не знаем, есть ли там такие люди. Так что в ближайший год - хорошо, если удастся охватить физику.

Мы все время говорим о проектах. Но существуют задачи более широкие, чем проекты, стратегические задачи национального масштаба. Сейчас при избранном Президенте Дмитрии Медведеве создан целый институт - видимо, именно с такими задачами. Есть ли перспектива привлечения экспертов Корпуса к подобным исследованиям?

ВМ: Персональные советы создаются по персональным мотивам, и о планах в данном случае говорить трудно. Что касается задач общенационального развития, мне кажется, здесь ответ лежит на поверхности. Я уже говорил, что в свое время такой институт экспертов был создан Петром Первым, для того чтобы заниматься разработкой и экспертизой национального инновационного развития, важных для страны и национального бизнеса проектов. Это Академия наук. Других задач у нее поначалу не было. Было собрание экспертов при Государе, каждому из которых было положено пожизненное пособие и средства, достаточные, чтобы он работал в собственной лаборатории. Через двести лет после основания Академии наук она стала чем-то совершенно другим - совокупностью академических институтов.

Впрочем, иногда мы видим примеры проведения экспертизы именно на основе Академии наук. Самый известный недавний случай - экспертиза восточно-сибирских нефтепроводов. Тогда собрали совещание при Президенте с участием нескольких академиков (географов, по-моему), которые выступили как эксперты. Это положительный пример, Академия сработала так, как она была задумана при Петре. И академики выступали не как директора институтов, а в своем "непосредственном качестве". Я думаю, что в некотором неопределенном будущем Петровская Академия вернется. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Надо что-то делать, чтобы в стране была независимая экспертиза хотя бы проектов.

Но другие задачи все-таки можно хотя бы назвать?

ВМ:Какие будут задачи, только практика покажет. Я вижу такие потенциальные сферы деятельности для Корпуса экспертов: инвестиционные проекты частных компаний, инвестиционные проекты публичных фондов, проекты независимых фондов поддержки науки (типа "Династии" Зимина), участие в присуждении всевозможных премий, именных стипендий. Если эта работа будет успешной, сложится конкурентная ситуация. Тогда и те государственные структуры, которые на сегодняшний день не проявляют и не могут проявить заинтересованности, смогут ее проявить, а какие-то из них смогут и измениться в лучшую сторону.

Корпус - это люди, прошедшие серьезный конкурс. Люди, которым научное сообщество доверяет. В какой мере их список пересекается со списком Академии наук?

МФ: Пересечения есть, но не очень большие.

ВМ: Полагаю, чем дальше от физики твердого тела, тем меньше будет пересечений.

Может быть, мы имеем дело с появлением нового типа научной элиты?

ГЦ: Слово "элита" плохое, у него много неприятных оттенков. Кроме того, в научной работе такой прямолинейной элитарности проявляться не должно - иначе расти никто не будет. Корпус - это просто люди, очень авторитетные в своей области науки.

Состав Корпуса напрямую связан с рейтингом цитирования. Стало быть, он должен динамически обновляться?

ГЦ: Состав Корпуса не определяется напрямую рейтингом публикаций. Корреляция есть, но в список попали и люди, не имеющие высоких показателей цитирования (см. врезку на стр. 26. - Л.Л.-М.)

Может ли экспертиза стать основным занятием членов Корпуса?

ВМ: Этого не должно произойти - иначе они очень быстро деградируют. В том-то и дело, что основная их деятельность - учить студентов или заниматься своими абстрактными исследованиями. Только если они делают это качественно и являются благодаря этому людьми независимыми, они действительно могут выступать в роли экспертов.

ГЦ: Если они станут заниматься только экспертизой, то через какое-то время не смогут делать это хорошо. Например, в голодные годы были люди, которые находили немногие российские журналы, платившие за рецензирование, и были готовы написать туда неограниченное количество рецензий. Деградация этих людей произошла с фантастической скоростью. Спустя год-два они начали выдавать работы, относящиеся фактически уже к альтернативной науке.

Может ли появление Корпуса помочь укреплению настоящего инновационного бизнеса, которому нужны не откаты, а результаты?

ВМ: На мой взгляд, частный бизнес - это вообще локомотив развития науки в XXI веке. Не в том смысле, что вся наука делается в частном бизнесе, но тенденции именно в нем определят будущее. Тем не менее полагаться на одни лишь инвестиционные проекты и сводить все проблемы к проблемам таких проектов ни в коем случае нельзя

Корпус экспертов: статистика формирования

Детальное исследование очень интересного и важного вопроса - связи между цитируемостью и "рекомендуемостью" - еще впереди. Но один неоспоримый результат (и вполне понятный - постфактум, конечно) получен уже сейчас. Оказалось (рис. 3), что важна не просто совокупная цитируемость (показатель "CI_total"), а рейтинг тех работ, что опубликованы в течение последних семи лет (показатель "CI7"). Именно этот рейтинг превышает условный порог 100 у восьмидесяти-девяноста процентов тех, кто набрал хотя бы один голос. При этом у людей, вызывающих наибольшее профессиональное доверие (набравших более пятнадцати голосов), он сочетается еще и с высоким совокупным рейтингом (то есть для коллег представляют интерес как новые, так и давние работы этих исследователей).

Подчеркнем, что прямой связи между авторитетностью специалиста и числом цитирований его работ пока не выявлено. Около 40% имен из исходных списков не названы в ходе опроса ни разу. С другой стороны, лишь 65% лиц, вошедших в финальный список экспертов, были и в исходных списках. Организаторы проекта высказываются осторожно: по-видимому, уровень цитируемости является существенным, но далеко не единственным условием получения достаточного количества голосов в подобном опросе.

ГОЛУБЯТНЯ: Глоток свободы на глубине два метра

Автор: Сергей Голубицкий

Человеки удивительным образом последовательны в своих пристрастиях. Высосав из пальца в семилетнем возрасте представление о "самой красивой девочке на свете", мужичок до седых волос упорно подбирает себе спутниц жизни в строгом соответствии с негласным подсознательным идеалом пубертата: женится, разводится, опять женится - и все на одном и том же типаже недостающего ребра!

Аналогичные паттерны поведения прослеживаются в карьерных устремлениях, в химерических представлениях о "единственно правильном воспитании" подрастающего поколения, в политических приверженностях, в поведении на курортном отдыхе, в казино, при биржевой игре… Или возьмем, к примеру, мой случай: в 24 года я написал и защитил диссертацию по художественным формам отражения социальной мифологии. Получил корешок, поставил в рамочку и запихал в глубокую пыльную сусеку подальше от натужностей бытового реализма. И что же? Чем бы я ни занимался в дальнейшем - монтировал завод по производству содовой воды, торговал на американской бирже, изготавливал мультимедийные учебные курсы, писал книжки и статьи - все, абсолютно все незримым, мистическим образом ходило вокруг да около моей диссертационной темы - социальной мифологии! В бизнесе меня привлекали не столько реалии производственного и торгового процесса, сколько неформальные образования типа бандитско-государственных спаек, крыш и чиновничьей круговой поруки. В образовании - иллюзорные конструкции, вбитые в головы публики умелыми кукловодами-энэлпэшниками, в журналистике - вариации на тему социально инфантильных иллюзий виртуального сообщества и ритуальные гопаки IT-корпоратива. Как видите - все та же старая добрая социальная мифология, лишь слегка модифицированная убогим постсоветским эксклюзивом.

Вот и теперь: сижу смотрю фильм "Елизавета: золотой век" и вместо того, чтобы расслабиться и насладиться игрой безумно любимой Кейт Бланшетт, извожу себя тщетным брюзжанием в адрес проклятой англо-саксонской социальной мифологии, которая, похоже, запудрила сегодня мозги всему земному шару. Ну что же это за несусветная такая ахинея про злобных испанских монархов, "чудовищные преступления инквизиции" и "светлые идеалы свободы", которыми якобы осчастливил человечество маленький, но гордый остров в Ла-Манше! Ведь все это, от первого до последнего посыла, - чудовищная чушь и ложь, мерзко перевранная история, которую скармливают не страдающему излишней образованностью и - самое печальное! - элементарным любопытством подрастающему поколению.

Испания периода Grande y Felicisima Armada представляла собой кульминацию духовного развития всей европейской цивилизации, самую утонченную форму симбиоза культуры, государственности и религии. На исходе XVI века изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о куртуазном устройстве мира, столкнулась с доселе неведомой формой государственности - британской малиной. В самом прямом смысле этого слова: малиной в смысле оплота беспросветного бандитизма, находящегося под откровенным и циничным прикрытием "просвещенной монархии".

Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве (знаменитое английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой жестокости. Это - что касается "зверств испанской Инквизиции". Есть замечательная книга, написанная в начале XIX века секретарем Инквизиции Хуаном-Антонио Льоренте ("История испанской Инквизиции"). Книга весьма критичная, за что автор долгие годы был вынужден жить в изгнании во Франции. Тем не менее настоятельно рекомендую прочитать ее всем тем читателям, которым не посчастливилось самостоятельно выветрить из головы мифологию, старательно вбитую в школах и институтах. Мифологию о "зверствах" и "беспределе" испанской Инквизиции.

Из книги Льоренте читатели с удивлением узнают, что, оказывается, Инквизиция никогда никого не сжигала (этим занимались светские власти), не преследовала науку (а мирно сосуществовала с университетами, активно отстаивая собственные догмы в научных диспутах), не охотилась на ведьм (а преследовала марранов, втайне сохранявших веру в иудаизм - именно этому обстоятельству Инквизиция и обязана своей беспрецедентной демонизацией в истории), а главное - никогда не убивала "10-12 миллионов людей в Европе". Это "общепринятое утверждение" - самая гомерическая ложь, какую только можно представить: с 1550 по 1800 год по приговорам испанской Инквизиции было казнено 3-4 тысячи человек! Примерно столько, сколько замочили за первую неделю красного террора в ответ на убийство Урицкого неуловимые во всех отношениях мстители.

Не буду портить читателю удовольствие от ожидающего его удивительного прозрения, скажу лишь по ходу дела, что так называемые "зверства" испанской Инквизиции - детский лепет в сравнении с общепринятыми по тем суровым временам истязаниями, практиковавшимися светскими властями Германии, Франции и особенно Англии, чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь сначала соотечественников, а затем и всех порабощенных ими наций.

Еще можно почитать "Историю Англии" Джона Грина (когда-то я уже рекомендовал читателям этого автора), чтобы в красках представить себе и сравнить три единственно допустимые пытки испанской Инквизиции (веревкой, водой и огнем) с богатейшей "фантазией британских носителей свободы", да хоть бы с таким любимым национальным спортом, как придавливание плитой и втыкание в задницу раскаленного железного прута. Эка потеха, когда прут выходит изо рта!