Страница:

Кирилл и Мефодий создают азбуку и переводят на славянский язык Апостол и Евангелие. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV в.

Во-первых, этому препятствовало самое свойство воспринятого идеала. Новая вера с самого начала перешла на Русь с чертами аскетизма; христианский идеал был выдвинут как иноческий, монашеский. Для мира, для жизни, для действительности он был слишком высок и чужд. В свою очередь, аскетам весь мир казался греховным и опасным; бегство из него представлялось единственным средством сохранить в душе чистоту идеала, а монашество – необходимым условием христианского совершенства. Совершенный христианин стремился отдалиться от мира, вследствие чего мир плохо понимал христианский идеал.

Другой причиной разъединения мира и клира было то, что даже при самом искреннем обоюдном желании – одних просвещать, а других просвещаться – это было не так легко. Хотя русские могли с самого начала черпать знания о вере из родственного славянского (болгарского) источника, но до самого татарского ига почти все наши митрополиты и значительная часть епископов были греки, приезжавшие из Константинополя и не знавшие русский язык. Со временем, конечно, это затруднение устранилось: иерархов греческих сменили русские, имевшие возможность говорить с паствой без переводчиков и обличать пороки не по правилам византийской риторики, а стилем, доступным и понятным всякому Но тут явилось новое затруднение. Свои, русские пастыри были несравненно менее подготовлены к делу учительства.

Печать первого русского митрополита Феопемпта. XI в.

Века сменяли друг друга, а духовное воспитание массы при этих условиях продвигалось очень медленно. Гораздо быстрее, чем росла ее духовность, снижался уровень пастырей. Падение уровня образованности, а вслед за ним и религиозности высшего духовенства – факт, столь же общепризнанный нашими историками Церкви, как и легко объяснимый. Отдаляясь постепенно от Византии и лишившись постоянного притока греческих духовных сил, Россия не имела еще достаточно образовательных средств, чтобы заменить иноземных пастырей своими, с соответствующим уровнем подготовки. До некоторой степени этот недостаток мог быть заменен усердием русских иерархов к делу религиозного просвещения массы. Но и таких пастырей становилось тем труднее подыскивать, чем больше их требовалось. Если недостаток духовно развитых людей сильно чувствовался уже при замещении высших мест в иерархии духовенства, то о низших нечего и говорить. Вспомним, к примеру, жалобы новгородского архиепископа XV в. Геннадия – никакой комментарий не может изменить грустного смысла его показаний: «Приведут ко мне мужика (ставиться в попы или диаконы), я велю ему Апостол дать читать, а он и ступить не умеет; велю Псалтирь дать – и по тому еле бредет… Я велю хоть ектениям его научить, а он и к слову не может пристать: ты говоришь ему одно, а он – совсем другое.

Велишь начинать с азбуки, а он, поучившись немного, просится прочь, не хочет учиться… А если отказаться посвящать, мне же жалуются: такова земля, господине, не можем найти, кто бы горазд был грамоте».

То же самое, но уже через полвека, подтвердил Стоглавый собор: «Если не посвящать безграмотных, церкви будут без пения, христиане будут умирать без покаяния».

Понижение уровня знаний у пастырей было, конечно, гораздо более ярким и заметным явлением, чем постепенный и медленный подъем религиозного уровня массы. Однако и этот подъем надо признать за факт столь же несомненный, как только что упомянутый. Игнорировать его – значило бы не только совершить несправедливость, но и встать на ложный путь.

Со временем пастыри и паства Древней Руси пришли к довольно сходному пониманию религии, одинаково далекому от обеих исходных точек – от аскетических увлечений подвижников и от языческого мировоззрения массы. Пастыри все более привыкли отождествлять сущность веры с ее внешними формами. С другой стороны, масса, не усвоившая первоначально даже форм веры, постепенно приучалась ценить их. Правда, по складу своего ума она стала приписывать ритуалу то самое таинственное, колдовское значение, какое и раньше имели для нее обряды старинного народного культа. Магическое значение обрядового действия сделалось причиной и условием его популярности. Но зато обряд и послужил той серединой, на которой сошлись верхи и низы русской религиозности: верхи – постепенно утрачивая истинное понятие о содержании; низы – постепенно приобретая приблизительное понятие о форме.

Стоглав. Титульный лист. 1600 г.

Как видим, несправедливо было бы, подобно некоторым историкам Церкви, видеть на всем промежутке от XI до XVI столетия один только непрерывный упадок. Время это не было в нашей Церкви ни постепенным падением, ни даже стоянием на одном месте. Напротив, нельзя не наблюдать в нем постоянного прогресса… За эти шесть веков языческая Россия превратилась в «Святую Русь» – в ту страну многочисленных церквей и неумолкаемого колокольного звона, страну длинных церковных стояний, строгих постов и усердных земных поклонов, какою рисовали ее иностранцы XVI и XVII вв. Интересно отметить, что самое выражение «Святая Русь» впервые появляется именно в это время (в переписке князя Курбского 1579 г. – в словосочетании «святорусская земля»).

Иноземный «продукт» за это время акклиматизировался в России: вера приобрела национальный характер. В чем же состояли национальные отличия русского христианства?

Апостол, лист с заставками. 1564 г.

Было бы напрасно спрашивать об этом самих русских наблюдателей того времени. Особенности веры еще не были осознаны так, как их осознали позднее, по контрасту с другими христианскими исповеданиями. В обращении друг к другу русские называли себя «христианами» и «православными», а свою Церковь – «восточной». Но все это не казалось посторонним наблюдателям того времени достаточной характеристикой русского благочестия. Иностранцы отмечали в русской религиозности только ей свойственные, своеобразные черты. Конечно, наблюдения эти напрямую зависели от вероисповедания самих наблюдателей.

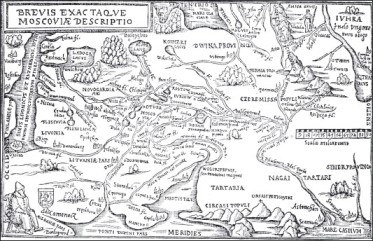

Карта Московского государства XVII в.

Путешественники с Запада, особенно протестанты, искали под формами русского благочестия соответственного содержания и, к полному своему недоумению, не всегда находили. Привыкшие считать знание Евангелия необходимым условием веры, живую проповедь – главнейшей обязанностью пастырей, они приходили в ужас, замечая, что проповедничество на Руси совершенно отсутствует, что из десяти жителей едва ли один знает молитву Господню, не говоря уже о Символе Веры и десяти заповедях. Один иностранец, спросив раз у какого-то русского, отчего в России крестьяне не знают ни «Отче наш», ни «Богородице», услышал в ответ, что «это – очень высокая наука, годная только для царей да патриарха и вообще для господ и духовенства, у которых нет работы, а не для простых мужиков».

В 1620 г. один ученый швед, Иоанн Ботвид, серьезно защищал в Упсальской академии диссертацию на тему: «Христиане ли московиты?» Положим, он после целого ряда ученых справок и сличений решил этот вопрос положительно. Но факт постановки такой темы чрезвычайно характерен.

Иные, на первый взгляд, впечатления о русской религиозности получали путешественники с Востока. Во времена патриарха Никона дважды приезжал в Москву антиохийский партиарх Макарий со своим сыном, архидиаконом Павлом, оставившим нам дневник наблюдений («Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским»). Несмотря на весь свой оптимизм, на готовность всему удивляться и по всякому поводу приходить в умиление, несчастные арабы, в конце концов, не вынесли «полноты русского благочестия»1.

Стояние по восемь часов в церкви и продолжительное «сухоядение» приводило их в отчаяние. «Мы совершенно ослабели, – пишет диакон Павел, – в течение Великого поста. Мы испытывали такое мучение, как будто бы нас держали на пытке». «Да почиет мир Божий, – восклицает он далее, – на русском народе, над его мужами, женами и детьми за их терпение и постоянство! Надобно удивляться крепости телесных сил этого народа. Нужны железные ноги, чтобы не чувствовать (от долгих стояний в церкви) ни усталости, ни утомления… Все русские непременно попадут во святые: они превосходят своею набожностью самих пустынножителей».

При всей противоположности впечатлений восточного патриарха, прочащего русских в святые, и шведского богослова, пускающего в ход все научные ресурсы, чтобы доказать, что русские не язычники, нельзя не видеть, что в основе обоих этих отзывов лежат довольно сходные наблюдения. Русское благочестие действительно приобрело особый отпечаток, отличавший его не только от Запада, но и от Востока. Содержание русской веры стало своеобразно и национально.

За тот же промежуток времени, когда совершилась национализация веры, стала по форме национальной и Русская Церковь. Посмотрим теперь, как происходил этот процесс.

В начале XX в. в исследованиях историка М. Д. Приселкова была сделана попытка доказать, что первые шаги национализации совпадают с принятием христианства на Руси. Владимир, по его мнению, принял крещение не от греков, а от болгар и подчинил свою новую епархию охридскому патриарху2.

Но эта гипотеза основана на целом ряде догадок, хотя и очень остроумных. Борьба русских с греками действительно имела место быть, но кончилась она торжеством последних через полвека после принятия христианства на Руси.

Десятинная церковь в Киеве. Западный фасад. Реконструкция

Летописи, составлявшиеся под греческим влиянием, отмечают под 1030 и 1037 гг., что только с этого времени «русская земля вновь крестилась» и греки достигли того, чтобы «мужи и жены веру христианскую твердо держали, а поганскую бы веру забыли». Греки «не твердо верили» в первых русских святых из княжеского рода (Бориса, Глеба, Владимира); они противопоставляли им своего отшельника Антония Великого, свой Софийский собор Десятинной церкви. И лишь со времени Ярослава Мудрого Русская Церковь окончательно попала в зависимость от константинопольского патриарха, составив одну из подведомственных ему епархий.

До татарского нашествия высшее духовное лицо в России – киевский митрополит – прямо назначался из Константинополя. Только два раза, в 1051 и 1147 гг., русские поставили себе митрополитов сами, собором русских епископов в Киеве, – соответственно Иллариона и Клима. Константинополь не утвердил этих назначений. «Нет того в законе, – доказывали греческие епископы, – чтобы епископы ставили митрополита без патриарха. Патриарх ставит митрополита». И русские принуждены были в итоге признать власть патриарха.

Только со времени татаро-монгольского завоевания отношение Русской Церкви к патриарху начало изменяться. Это было связано также с наплывом тюрков из Азии: Византия попала в руки крестоносцев Четвертого крестового похода и среди этой двойной неурядицы – в России и на Балканском полуострове – русские митрополиты стали посвящаться дома, а в Константинополь ездить только за утверждением. Так продолжалось два века – до середины XV столетия.

В это время из Константинополя стали приходить на Русь неприятные вести. Началось с того, что митрополит Исидор Грек (преемник митрополита Фотия, также поставленного Византией), посланный в 1437 г. в Москву как известный сторонник соединения церквей, объявил великому князю московскому Василию II Темному что должен ехать во Флоренцию на Духовный собор. Византия изначально воспитала в своих епархиях ненависть к Западной Церкви. По внушениям константинопольских духовных отцов, нельзя было даже есть и пить из одних сосудов с латинами. Естественно, что сборы митрополита Исидора в Италию показались москвичам «новы, и чужды, и неприятны». Несмотря на протесты великого князя, Исидор поехал на собор. Из Флоренции он привез еще более неожиданные новости: латинский крест и поминание папы (вместо патриарха) – словом, унию Восточной и Западной Церквей. Это было уже слишком. Митрополит-гуманист был признан «зловредным хитрецом и златолюбцем», арестован и осужден собором русского духовенства. Он бежал в Рим. А вместо него был выбран митрополит из русского духовенства – Иона, давний кандидат великого князя Василия, и заготовлена объяснительная грамота в Византию с требованием разрешить впредь самим поставлять митрополита в России. Требование это мотивировалось дальностью пути, непроходимостью дорог в Византию, нашествием турок. Но между строк легко было прочесть, что главная причина просьбы – «новоявленные разногласия» в самой Восточной Церкви. Русское правительство до такой степени было смущено принятием унии в Константинополе, что даже не решилось обратиться к патриарху: грамота была написана императору Константину Палеологу под тем двусмысленным предлогом, будто бы в России не известно, существует ли еще святейший патриарх в царствующем граде. В письме, посланном в Киев не позже конца января 1451 г., Иона уже связывал «разногласия» императора и патриарха в Константинополе с нашествием турков и зависимостью от латинян.

Развалины Десятинной церкви

Отвечать Константину Палеологу уже не пришлось. 29 мая 1453 г. он был убит на стенах Константинополя. Не прошло полутора десятка лет со времени преступления Греческой Церкви – принятия унии, – как пришла в Москву весть страшнее первой. «Се чада мои, – писал митрополит Иона в своем окружном послании год спустя после завоевания Константинополя турками, – человек, христианин православный, по имени Дмитрий Гречин пришел до нас от великого православия, от великого того царствующего Константинограда, и поведал нам, что попущением Божиим, грех ради наших, тот от толиких лет никем не взятый и Богом хранимый Константиноград – взяли безбожные турки, святые Божии церкви, и монастыри разорили, и святые мощи сожгли, старцев и стариц, иноков и инокинь и весь греческий род – старых мечу и огню предали, а юных и младых в плен отвели». Очевидно, что падение Константинополя трактовалось как Божие наказание, не замедлившее покарать греков за их «отступление в латинство». «Сами вы знаете, дети мои, – развивает свою мысль тот же Иона в другом окружном послании, писанном пять лет спустя после падения Константинополя, – сколько бед перенес царствующий град от болгар и от персов, державших его семь лет, как в сетях; однако же он нисколько не пострадал, пока греки соблюдали благочестие. А когда они отступили от благочестия, знаете, как пострадали, каково было пленение и убийство; а уж о душах их – один Бог весть».

Игумен Трифон и великий князь Василий Васильевич Темный

Вывод был опять-таки ясен: теперь надо было самим позаботиться о собственных душах. «С того времени (как приехал Исидор с собора. – Прим. автора), – писал великий князь императору еще до рокового события, – начали мы попечение иметь о своем православии, о бессмертных наших душах и о смертном часе и о предстании нашем на Страшный суд перед Судьей всех тайных помышлений».

Митрополит Иона. Изображение с крышки надгробия. XVII в.

Великий князь Иван III

Огромная ответственность легла, таким образом, на представителей Русской Церкви. Они радели теперь не только за свои души: они отвечали за судьбу православия во всем мире, после того как в царствующем граде «померкло солнце благочестия». Под этим впечатлением сложилась знаменитая теория о всемирно-исторической роли Московского государства – «Москва – третий Рим». Уже в конце XV в. мы встречаем полное развитие ее в посланиях игумена одного псковского монастыря Филофея. «Церковь старого Рима пала неверием аполлинариевой ереси, – пишет Филофей великому князю Ивану III, – второй же Рим – константинопольскую Церковь – иссекли секирами агаряне. Сия же ныне третьего, нового Рима – державного твоего царствия – Святая Соборная Апостольская Церковь во всей поднебесной паче солнца светится. И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твое единое царство: один ты во всей поднебесной христианам царь… Блюди же и внемли, благочестивый царь, – напутствует Филофей, – что все христианские царства сошлись в твое единое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть; твое христианское царство уже иным не достанется». Таким образом, русский царь должен был соблюсти единственный сохранившийся в мире остаток истинного православия нерушимым до второго пришествия Христова.

Эта теория должна была явиться прекрасным средством для достижения давнишних стремлений Русской Церкви к национальной самостоятельности. Век спустя московская власть добилась наконец для Церкви формальной независимости от Византии и получила собственного патриарха (1589). Московская всемирно-историческая теория в это время давно уже была усвоена. В официальной грамоте, которою утверждалось новое московское патриаршество, теория о «Москве – третьем Риме» была еще раз торжественно провозглашена.

Фактически и раньше учреждения патриаршества Русская Церковь уже не зависела от Константинопольской, и даже была придумана еще одна теория, чтобы доказать ее притязания на полную независимость. Прежде в домонгольское и даже удельное время Русская Церковь довольствовалась и даже гордилась своим происхождением от Греческой. Теперь же для национальной Церкви такое происхождение казалось уже недостаточно почетно. Надо было вывести начало русского христианства прямо от апостолов, минуя греческое посредничество. Как русский великий князь начал вести свою власть непосредственно от Пруса – «брата императора Августа», так и русская вера должна была идти непосредственно от апостола Андрея – брата апостола Петра. «Что вы нам указываете на греков, – отвечал царь Иван Грозный папскому послу Поссевину на его убеждения последовать примеру Византии и принять Флорентийскую унию. – Греки для нас не Евангелие, мы верим не в греков, а в Христа: мы получили христианскую веру при начале христианской Церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим. Таким образом, мы на Москве приняли христианскую веру в то же самое время, как вы в Италии, и с тех пор и доселе мы соблюдали ее ненарушимою».

Итак, в течение столетия перед учреждением патриаршества Русская Церковь нравственно и духовно эмансипировалась от Византии. Эта эмансипация была совершена при непосредственном содействии государственной власти, в прямых интересах великого князя Московского. Национальное возвеличение Русской Церкви было делом столько же духовным, сколько и политическим; может быть, даже более политическим, чем духовным. Недаром московская теория выдвигала «единого во всем мире царя православного» над всеми другими. Таким путем московский государь получал религиозное освящение, явившееся весьма кстати для его только что усилившейся власти. Естественно, что московские князья поспешили воспользоваться этим новым средством для борьбы со своими противниками и для окончательного установления самодержавия.

Покровительствуемая государством, национальная Русская Церковь воздала ему за поддержку равносильными услугами. Становясь национальной, она в то же время превращалась в государственную, т. е. признавала над собой верховенство государственной власти и входила в рамки московских правительственных учреждений. На этой новой черте, сыгравшей весьма важную роль в истории Русской Церкви, необходимо несколько остановиться.

Царь Иван Грозный

Собственно говоря, сама Византия подготовила ту тесную связь государства и Церкви, которая составляет одну из самых характерных черт русского православия. Известно, какую большую власть над Церковью имел византийский император – «архиерей внешних дел», как называл себя уже Константин Великий. По словам участников Пятошестого собора3, Бог поручил Церковь императору. Канонист XII в. Вальсамон признавал даже власть императорскую выше власти патриаршеской. В титул императора были введены слова «святой», «владыка христианской вселенной», он мог входить в алтарь, благословлять народ и участвовать в богослужении. Правда, иногда претензии императоров получали отпор: ведь по восточной теории, как и по западной, «святительство» было «выше царства», т. е. духовная власть выше светской. Но это нисколько не мешало византийскому императору постоянно вмешиваться фактически в церковные дела и считаться формально представителем и защитником церковных интересов. Власть императора над восточной Церковью должна была распространиться и на русскую епархию. Император участвовал в распределении епархий, поставлении русских митрополитов, суде над иерархами и т. д. Вмешиваясь, таким образом, в духовные дела Русской Церкви, императоры претендовали на некоторого рода верховенство и в делах светских. Русские князья считались как бы вассалами императора. Еще в XIV в., по некоторым сведениям, русский великий князь носил вассальное звание «стольника» византийского императора.

В конце того же XIV в. начинавший укреплять свою власть великий князь московский попробовал было, вслед за югославянскими государями, протестовать против этого подчинения. Он заявил патриарху, что «мы имеем Церковь, а царя не имеем и иметь не хотим». Вместе с тем он запретил поминать императора в святцах. Но ему пришлось за это выслушать строгий выговор от патриарха Константинопольского. «Невозможно христианам, – писал патриарх Антоний в 1393 г. Василию I, – иметь Церковь, но не иметь царя; ибо царство и Церковь находятся в тесном союзе и общении между собою и невозможно отделить их друг от друга… Святой царь занимает высокое место в Церкви; он (т. е. византийский император. – Прим. автора) не то, что иные поместные князья и государи. Цари с самого начала упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной; цари собирали Вселенские соборы, они же своими законами повелели соблюдать святые догматы и правила жизни христианской, боролись с ересями… За все это они имеют великую честь и занимают высокое место в Церкви… Послушай апостола Петра, сказавшего: «Бога бойтесь, царя чтите». Апостол не сказал «царей», чтобы кто не стал подразумевать под этим именующихся царями у разных народов (патриарх разумел здесь сербов и болгар. – Прим. автора), но «царя», указывая тем, что один царь во вселенной… Все другие присвоили себе имя царей насилием».

Урок византийского патриарха не пропал даром. Им хорошо воспользовались внук и правнук князя Василия Дмитриевича. Да, действительно необходимо признать власть «одного царя во вселенной» над христианской Церковью. Но этим царем стал, после падения Константинополя и балканских держав, государь московский. Женившись на Софье Палеолог, Иван III сделался своего рода наследником «цезаропапизма» византийских императоров. Таким образом, в одно и то же время Русская Церковь заявила свои права на независимость от константинопольского патриарха, и русские цари4 взяли на себя роль ее представителя и главы, хотя их притязания не доходили до пределов, в которые поставили свою власть над Церковью византийские императоры.

Недостаточно было, конечно, воли царя и более или менее отвлеченной теории, на которую она опиралась, чтобы провести в жизнь новое понятие национальной Русской Церкви. Для этого нужно было живое содействие самих церковных деятелей. Его оказали московскому правительству три знаменитых иерарха Русской Церкви XVI столетия, проникнутые одним национально-религиозным духом. Мы говорим об игумене Волоколамского монастыря Иосифе Санине (Волоцком) и двух митрополитах – Данииле и Макарии. Представители трех поколений, сменивших друг друга за период конца XV – середины XVI вв., они поочередно передавали друг другу и защиту основной идеи – становление и укрепление национальной государственной Церкви.

Святитель Макарий, митрополит Московский и Всея Руси

Иосиф, Даниил и Макарий – типичные представители русского образованного общества XVI в. Сохранение старины и усердная преданность форме, букве, обряду – таковы характерные черты направления их деятельности. Не было большего врага, по их мнению, чем критическое отношение к установившейся традиции. «Всем страстям мати – мнение; мнение – второе падение» – так формулировал основной взгляд Иосифа Санина один из его учеников. Этим страхом перед «проклятым» мнением, боязнью сказать что-нибудь от себя проникнута вся литературная деятельность Иосифа, Даниила и Макария, бывших самыми видными писателями того времени. Все, что автор говорит, он должен говорить «от книг». Таким образом, литературное произведение превращается в сборник выписок из «Божественного Писания». В произведениях Иосифа эти выписки еще нанизываются на одну общую мысль и не без некоторого диалектического искусства связываются промежуточными рассуждениями. В поучениях и посланиях Даниила собственные рассуждения сводятся уже к нескольким вступительным строкам, сливающимся с простым оглавлением, и к заключительной морали, часто вовсе не связанной с главной темой. Объемная же середина произведений состоит из беспорядочной груды выписок, при которых собственная работа автора часто сводится, по замечанию исследователя сочинений Даниила, к работе простого кописта. Макарий же задумывает и выполняет предприятие вполне компилятивного характера – свои знаменитые Четьи-Минеи, долженствовавшие, по мысли составителя, представить собою полную энциклопедию древнерусской письменности, «вся святые книги, которые обретаются в русской земле».