Страница:

Император Александр Второй

Социального положения сословия эта перемена, однако, не могла улучшить сразу. Еще в те времена, когда доступ в духовенство был открыт для лиц разных сословий, занятие это выбирали преимущественно как способ избыть тягла люди податного сословия. Только при Елизавете (1743) духовенство было окончательно исключено из числа податных состояний. Однако телесные наказания продолжали грозить священникам до императора Павла (1796), их женам до императора Александра I (1808), их детям до императора Николая I (1835–1839), а церковникам и их семьям – вплоть до крестьянской реформы (1863). Духовенство находилось в пренебрежении у дворянства, как «подлый род людей»; оно создало себе репутацию мздоимцев в крестьянской среде, и его, в свою очередь, эксплуатировал архиерей, который в старину нередко обращался с попами как с крепостными. Такое духовенство лишено было возможности добиться со стороны паствы уважения, какое подобало его сану. Материальные условия жизни заставляли сельского священника оставаться долгое время пахарем в рясе. Вопрос о введении жалованья сельскому духовенству был поставлен правительством еще в XVII–XVIII вв., но до самой революции 1917 г. он оставался неразрешенным.

В. Пукирев. Сбор руги

Образовательный ценз церковнослужителей также не способствовал проведению резкой черты между пастырями и паствой. В «заручных чело битных» прихожане – и збирате ли обыкновенно ручались только за то, что их ставленник умеет читать и писать. «Вере и закону христианскому» полагалось учить кандидата во священство уже перед самым поставлением, на архиерейском дворе. По свидетельству русского экономиста и публициста XVIII в. И. Т. Посошкова, экзамен этот сводился иной раз к прочтению двух-трех заранее затвержденных псалмов. Таким образом, архипастырское одобрение не всегда могло свидетельствовать даже о грамотности будущего священника.

С середины XVIII в. в сомкнутые ряды наследственного духовного цеха начал проникать новый элемент – «ученые» попы, «философы» и «богословы», прошедшие семинарию. На первых порах это вторжение семинаристов вызвало большой переполох среди кандидатов старого типа, обязанных по закону уступать им места. Но скоро дело уладилось, и духовенство приспособилось к новым порядкам. Духовная школа не только не разрушила исстари установившейся наследственности занятий, но и явилась новым, дополнительным основанием для сословной замкнутости духовенства. Для всех лиц духовного звания профессиональное духовное образование стало обязательным (указы 1808 и 1814 гг.). В то же время лицам других сословий доступ в духовную школу все более и более преграждался. Таким образом, образовательный ценз перестал быть преимуществом отдельных лиц сословия, в отличие от всех прочих. Вместе с тем восстановлялось и старое равновесие между членами сословия, нарушенное было притоком ученых сил, малочисленных вначале. Но сделавшись достоянием всего сословия, семинарский диплом провел тем более резкую грань между детьми духовенства, призванными к его получению, и не призванными – мирянами.

Возвышение материального и нравственного уровня духовенства далеко не шло в соответствии с этим возвышением его образовательного ценза. В этом отношении положение не изменилось. «Если бы мы были в состоянии наглядно представить все ненормальные явления в жизни духовенства XVIII в., – говорит И. П. Знаменский, – то, вероятно, многие в настоящее время сочли бы это изображение действительности пасквилем на духовенство XVIII в. и не поверили бы ему».

В. Маковский. Освящение публичного дома. Эскиз неосуществленной картины

Ту же самую печальную оговорку приходится повторить и относительно нравственного уровня духовенства в XIX в. Когда в 60-х гг. правительство сочло нужным выяснить, отчего растет число сектантов, и обратилось с этим вопросом к губернаторам, оно получило в ответ самое неутешительное описание нравов провинциального духовенства. Так, архангельский губернатор С. П. Гагарин отвечал: «Духовенство наше необразованно, грубо, необеспеченно и в то же время происхождением своим и образом жизни резко выделяется от народа, не оказывая на него ни малейшего влияния. Все обязанности священника замыкаются в узком формализме. Он механически служит обедню, заутреню, молебен, панихиду, так же механически исполнит требу, возьмет из рук в руки деньги – и затем все пастырские обязанности служения окончены. Поучения устной проповеди и наставлений в делах веры, разъяснения первых начальных истин богопочитания наш народ не слышит от православного духовенства… И вследствие этого остается без познания о вере». Гагарин ссылался при этом на более раннее донесение нижегородского губернатора, писавшего: «Может ли народ смотреть на духовенство с уважением, может ли не увлекаться в раскол, когда то и дело слышно, как один священник, исповедуя умирающего, похитил у него из-под подушки деньги, как другого народ вытащил из непотребного дома, как третий окрестил собаку, как четвертого во время богослужения дьякон вытащил за волосы из церковных дверей? Может ли народ уважать священников, которые не выходят из кабака, пишут кляузные просьбы, дерутся крестом, бранятся скверными словами в алтаре? Может ли народ уважать духовенство, когда повсюду в среде его видит небрежность к служению, бесчиние при совершении таинственных обрядов… а потворство консистории, руководимой взятками, истребляет в них и последние остатки правды? Если ко всему этому прибавить торговлю заочными записками в исповедной росписи и метрические книги, взятки, собираемые священниками с раскольников, превращение алтарей в оброчные статьи, тогда вопрос о том, может ли народ уважать духовенство, может ли затем не уклоняться в раскол, решится сам собой». Гагарин прибавляет: «К этому изображению я могу добавить… длинный ряд подобных же примеров, как-то: примером одного священника, который, напившись, бегал по городу почти голый, примером другого священника в раскольническом городе, который по праздникам валялся с крестом в оврагах; примером третьего священника в раскольничьем селении, который известен всем прихожанам своею безобразно распутною жизнью». Со своей стороны пермский губернатор Струве отвечает, что раскол «находит себе силу в крайней недостаточности нравственного влияния духовенства на народ, в его нередко соблазнительной по своей распущенности для народа жизни, в его одностороннем безжизненном и схоластическом направлении. Услышать с церковной кафедры проповедь, не составляющую компиляцию из печатного издания духовного ведомства, которая, касаясь обыденной жизни, давала бы уроки нравственно-гражданской жизни, в доступных пониманию простого народа формах, – такая редкость, что даже труд но указать на пример». Что касается частной жизни духовенства, она «полна не только корыстных, материальных стремлений, но нередко представляет печальные примеры беспробудного пьянства, резко бьющего в глаза простому народу, – между тем как характер деятельности и успех пропаганды главных коноводов раскола обусловливается прежде всего только трезвостью и граждански честной их жизнью».

По отношению к составу епископата – верхам Церкви – известен рассказ, что К. П. Победоносцев хранил у себя папку с уголовными делами, в которых они были замешаны, и, похлопывая по ней, говаривал: «Вот где у меня епископы: всех их я держу здесь» (сообщение Б. Суворина в «Возрождении», 1927, IV, II. № 678).

Что подобные нравы не перевелись и в XX в. – притом в высших слоях духовенства, среди академиков, – свидетельствует отзыв известного архиепископа (впоследствии митрополита) Антония Храповицкого о результатах ревизии, по поручению Синода, духовных академий в 1907 г. «Учащиеся в академиях попы, – пишет Антоний в письме митрополиту Флавиану (от 28 ноября 1907 г.), – целыми месяцами не ходят в церковь, едят перед служением колбасу с водкой (утром), демонстративно, гурьбами, ходят в публичные дома, так что, например, в Казани один из таковых известен всем извощикам под названием «поповский б…», и так его и называют вслух. В Казани вдовые попы пригласили весной 1907 г. женатых с женами; один вдовец начал целовать и мять чужую попадью, получил от мужа по морде, дал сдачи, тот снова, и пошла поповская драка с десятками участников, на полу остались клочья волос, кровь и зубы, а затем студенты объявили попам выговор за поведение, закончив его стихами, коих последняя строфа:

Когда благоразумные студенты возражают попам на сходках: «Это не согласно с основными догматами христианской веры», то им отвечают: «Я догматов не признаю». И вот толпы таких звероподобных экземпляров наполняют наши школы в виде законоучителей».

Вперед наука, иереи,

К чужим женам не приставайте.

Поменьше пейте, будьте скромны

И церковь чаще посещайте.

Слабость внутренней духовной жизни паствы и пастырей в значительной степени объясняется политической ролью Русской господствующей Церкви. Было время, в период политической раздробленности Руси, когда центральной духовной власти принадлежала важная и авторитетная роль: Русская Церковь – и во главе ее митрополит Киевский и Владимирский – была тогда главнейшим реальным выражением идеи русского единства. Эту влиятельную роль наша Церковь перестала играть с тех пор, как совершилось политическое объединение, после которого высшее национальное представительство перешло от духовной власти к новообразовавшейся светской. Но, несмотря на то, Церковь продолжала сохранять независимое положение, светская власть сочла необходимостью принять от нее свою санкцию – и за то обеспечила за ней ее старые права в области суда и хозяйства. Важнейшим результатом тесного союза между государством и Церковью стало национальное возвеличение обоих – создание религиозно-политической теории, санкционировавшей самобытную русскую власть и ставившей ее под охрану самобытной национальной святыни. Государство извлекало из этого союза всю пользу, какую только могло ожидать. Но по отношению к Церкви оно сохранило за собой полную свободу действий.

На ступенях храма

Прежде всего, государственная власть наложила руку на те самые проявления национально-религиозной самобытности, которые она приняла раньше под свою специальную защиту. Сознание этой самобытности составляло главную силу Русской Церкви XVI в. Из него вытекала и гордая вера в всемирно-историческую миссию русского православия. Теперь, в XVII в., эта самобытность была признана уклонением с правого пути (при этом надо заметить, что правым путем было признано то самое, что в XVI в. считалось уклонением). Оказалось, что своеобразная «старина» Русской Церкви слишком нова и что в действительности старо то, что русским ревнителям казалось непростительным новшеством. Одним словом, представители Русской Церкви, думая в простоте душевной лишь сохранить древнее предание, на самом деле занимались новым национально-религиозным творчеством, продукты которого были теперь или осуждены, или заподозрены. Обладатели несметных духовных богатств вдруг оказались нищими. Русская Церковь сразу принуждена была отречься от того, что она привыкла считать важнейшим содержанием национальной веры. Этот крутой разрыв со старой верой не мог пройти даром для официальной Церкви. За Церковью, как мы знаем, пошли немногие, переросшие старую веру, и все равнодушные к религии. Прочие, не равнодушные и не переросшие, остались верны старой вере. Таким образом, победа над старой верой сопровождалась тяжелым уроном для победителей. Уход ревнителей старины ослабил запас религиозного рвения среди оставшихся. И это ослабление внутренней жизни происходило в Церкви как раз в тот момент, когда ее бывший союзник, государственная власть, достигла своего высшего развития.

Последствия скоро обнаружились. Разъединенная в самой себе, лишенная традиционного духовного содержания, восстановившая против себя самых горячих членов своей прежней паствы и принужденная опираться в борьбе против них не столько на сочувствие остальных, сколько на содействие государственной власти, Русская Церковь всецело предавала себя в руки светского правительства. Если бы даже вовсе не было в XVII в. религиозного раскола, то и в таком случае Церковь едва ли бы удержала остатки своих старинных привилегий лицом к лицу со всемогущей московской властью. Но при данных условиях процесс подчинения Церкви государству пошел ускоренным темпом.

Встреча под Москвой митрополита Филарета по возвращении его из плена с сыном его царем Михаилом Федоровичем

В начале XVII столетия трудно было предвидеть, к чему приведет этот процесс всего каких-нибудь сто лет спустя. При отце Михаила Федоровича, патриархе Филарете, Русская Церковь казалась более сильной, чем когда бы то ни было. Распоряжения XVI в., ограничившие имущественные права Церкви, не применялись на практике. Патриаршая власть освободилась из-под влияния светской и даже сама приобрела на нее решительное воздействие. Во внутреннем управлении Церковь стала, в буквальном смысле, государством в государстве, так как получила устройство, скопированное с общегосударственных учреждений. Церковное управление, суд, финансы, придворный обиход самого патриарха – все это находилось со времени Филарета в заведовании различных приказов, устроенных по образцу государственных. Недоставало только теории, которая бы сообщила этому фактическому положению дела правовое основание. Такую теорию попытался дать Русской Церкви патриарх Никон. «Господь Бог всесильный, когда небо и землю сотворил, тогда двум светилам, солнцу и месяцу, светить повелел – и через них показал нам власть архиерейскую и царскую. Архиерейская власть сияет днем; власть эта над душами. Царская власть в вещах мира сего: меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной; архиерейство и все духовенство требуют, чтобы их обороняли от всякой неправды и насилий, и в этом состоит обязанность мирских людей. Мирские нуждаются в духовных для душевного избавления; духовные нуждаются в мирских для обороны внешней: в этом власти не выше одна другой, но каждая происходит от Бога». Этому последнему осторожному выводу Никона противоречит только что сделанное сравнение двух властей с луной и солнцем. И действительно, Никон тотчас же переходит с умеренной точки зрения на чисто ультрамонтанскую. «Много раз явлено, что священство выше царства: не от царей священство приемлется, но от священства на царство помазуются». Не скрывает патриарх и католического источника своей теории. «Папу за доброе отчего не почитать», – отвечает он на упреки одного из своих судей.

Время и ход истории мало благоприятствовали осуществлению в России папистской теории. Своим блестящим положением при Филарете Церковь была обязана случайным обстоятельствам: родству патриарха с царем, слабой личности Михаила и временному упадку государственной власти. Как только эти факторы изменились, государство снова начало борьбу против старых привилегий Церкви. И даже свою гордую теорию Никону пришлось выставить, не нападая, а только обороняясь от притязаний государственной власти.

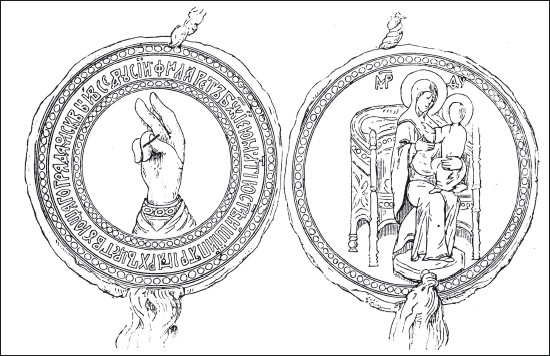

Печать патриарха Филарета

Предметом спора между Церковью и государством оставались те же вопросы, как и в XVIII столетии. Поземельные владения Церкви, несмотря на прямые запрещения XVI в., про должали расти в XVII столетии в ущерб интересам государственного тягла. Право суда над духовными лицами по всяким делам продолжало принадлежать духовному ведомству. Эти привилегии Церкви в области суда и хозяйства решилось ограничить правительство тишайшего царя Алексея Михайловича. Всякий дальнейший переход земель в собственность духовенства был воспрещен, уже перешедшие тяглые земли возвращены. Суд над духовенством по всем гражданским делам передан был в руки правительственного учреждения, вновь созданного для этой цели Монастырского приказа. Таким образом, по выражению Никона, «Божие достояние и Божий суд» были переписаны «на царское имя».

В памяти современников еще живы были те страшные проклятия, которыми грозила духовная власть похитителям церковного имущества со времени Иосифа Волоцкого. Подобные же угрозы повторял и Никон против врагов святительского суда. Нравственные понятия века были против государственого захвата. И правительству пришлось несколько повременить с осуществлением своих притязаний. На резко поставленный правительством вопрос – что есть царь: должны ли все, и тем более местный епископ или патриарх повиноваться царствующему царю; быть ли одному началу или нет, – вселенские патриархи, осудившие Никона, дали очень сдержанный ответ. «Царь есть владыка лишь во всяком политическом деле»; патриарх «повинуется царю во всех политических решениях». И государство сделало уступку. Суд над духовными лицами по гражданским и даже уголовным делам был возвращен Собором 1667 г. духовенству. Собор 1675 г. упразднил и самый Монастырский приказ.

Но и это торжество Церкви оказалось недолговременным. Ярким выразителем государственной идеи явился Петр Великий – и быстро привел борьбу к решительной развязке. Можно было ожидать, как отнесется к старому устройству Церкви государь, для которого в духовном чине воплотилось все, что было в России враждебного его реформе. Вся политика Петра относительно церковного устройства сводится к последовательному проведению двух идей – устранению русского папы, «второго государя, самодержцу равносильного или и большего», каким легко мог оказаться и действительно был патриарх, и к подчинению Церкви «под державного монарха».

Портрет Петра Первого в европейском костюме

Кто бы мог оказать Петру сколько-нибудь значительное сопротивление в достижении этих целей? Принципиальные противники секуляризации церковного устройства большею частью были в рядах раскола, т. е. боролись под другим, открыто противогосударственным знаменем. Поредевшие ряды убежденных защитников старого церковного порядка Петр заполнил новыми людьми. У этих деятелей не было ничего общего с прежними русскими иерархами: ни старых церковных традиций, ни прежних мечтаний о всемирно-исторической роли, предназначенной русскому православию. Таким образом, все передовые укрепления были уже взяты, когда царь начал штурм главной позиции. С переменой настроения паствы и изменением состава пастырей было уже легко провести в область церковную идею преобладания государства. Устами своего союзника Феофана преобразователь настойчиво старался втолковать России, что духовный чин «не есть иное государство», что он должен наравне с другими подчиниться общим государственным учреждениям. Таким «правительственным учреждением, через которое внешнее управление Церковью вдвигалось в состав общей государственной администрации, и явился, – по выражению профессора Знаменского, – Святейший Синод» – соборное лицо, заместившее святейшего патриарха и признанное другими восточными патриархами в качестве их «брата». Главное побуждение, руководившее Петром при этой крупной реформе, вполне откровенно высказано в Духовном регламенте: «От соборного правления можно не опасаться отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но, удивляемый великой честью и славой высочайшего пастыря, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный или больший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ уже сам собой привык так думать, то что же будет, когда разговоры властолюбивых духовных подложат как бы хвороста в огонь? Простые сердца так развращаются этим мнением, что не столько смотрят на самодержца, сколько на верховного пастыря. И когда случится между ними распря, все сочувствуют больше духовному правителю, чем мирскому. За него дерзают бороться и бунтовать и льстят себя тем, что борются за самого Бога и рук не оскверняют, но освящают, хотя бы шли на пролитие крови. Подобными мнениями народа пользуются люди, враждующие против государя, и побуждают народ к беззаконию под видом церковной ревности. А что если и сам пастырь, возгордившись таким о себе мнением, не будет дремать?» Далее приводятся исторические примеры того, к чему это приводило в других государствах и в России. «Когда же народ увидит, что соборное правительство установлено монаршим указом и сенатским приговором, то пребудет в кротости и потеряет надежду на помощь духовного чина в бунтах».

Итак, для того, чтобы высшая духовная власть не могла стать органом противоправительственных тенденций, Петр счел необходимым превратить ее в государственное учреждение, «установленное монаршим указом и сенатским приговором». Его практическому уму не могли представиться при этом никакие канонические сомнения. По остроумному выражению писателя и общественного деятеля Ю.Ф. Самарина, «в факте Церкви Петр видел несколько различных явлений, никак не разрывных между собой: доктрину, к которой он был довольно равнодушен, и духовенство, которое он понимал как особый класс государственных чиновников, которым государство поручило нравственное воспитание народа». Так он смотрел и на свой Синод. Учрежденный указом и пополняемый лицами, назначаемыми каждый раз по специальному повелению государя – и большею частью на время, Синод мог быть только высшим административным органом по духовным делам в империи. Подчеркивая его значение как одного из центральных правительственных ведомств, Петр приставил к Синоду своего человека, «кто бы имел смелость», со званием обер-прокурора и с обязанностью быть представителем государственных интересов. «Первоначально власть обер-прокурора была почти исключительно наблюдательная, – говорил в конце XIX в. историк Русской Церкви А. П. Доброклонский, – но с течением времени круг его действий постепенно расширялся. Вместе с тем возрастало и его влияние в церковном управлении.

В 1824 г. обер-прокурор сравнен с министрами… С 1836 г. он приглашается в Государственный совет и Комитет министров. С 1865 г., подобно министрам, имеет товарища. В настоящее время обер-прокурор есть как бы министр церковных дел, блюститель внешнего порядка и законности в делопроизводстве по духовному ведомству и представитель главного управления по этому ведомству в сношениях с верховной властью и с центральными учреждениями других ведомств».

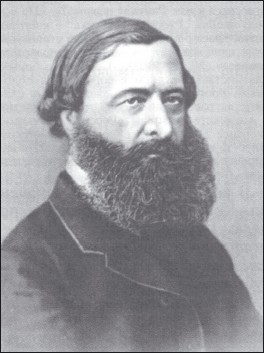

Писатель и общественный деятель Ю. Ф. Самарин. 1870-е гг.

Вопрос о правильности такого положения дела с церковной точки зрения был поставлен уже в 1857 г. декабристом А. Н. Муравьевым, находившим, что никакой патриарх не пользовался столь неограниченной властью, как обер-прокурор Синода в его новом положении, дающем ему право простыми подписями «читал» и «исполнить» решать самые важные церковные дела. Но едва ли прав был Муравьев, видя в такой постановке власти противоречие с регламентом. Как бы мы ни смотрели на самый факт, несомненно, что развитие полномочий обер-прокурора только довершило ту перемену в характере церковного управления, которая начата была учреждением Синода.

Нельзя сказать, чтобы столь важная перемена совершилась при полном безмолвии представителей Церкви. В том же самом 1718 г., когда Феофан начал составлять Духовный регламент, его главный соперник Стефан Яворский, «блюститель патриаршего престола», следующим образом сформулировал свои сомнения в письме к парижским богословам, предлагавшим русским обсудить вопрос о соединении церквей: «Если бы мы и захотели каким-либо образом исправить это зло (разделение), то препятствует нам канон апостольский, который епископу без своего старейшины ничего не попускает творить, особенно в таком великом деле. Между тем престол святейшего патриаршества российского празден; а без патриарха епископам размышлять что-либо было бы все равно, что членам тела хотеть двигаться без головы или звездам совершать свое течение без первого толчка. Таков крайний предел, который в настоящем деле не позволяет нам ничего ни говорить, ни делать». Нетрудно прочесть в этих словах осторожное возражение самому Петру по поводу затеянной им реформы.