Страница:

Борис Годунов. Миниатюра из «Лицевого летописного свода»

* * *

Иван Шуйский, один из братьев царя Василия, народом выбранного, народом и отрешенного от власти. Это они, три брата – Василий, Дмитрий и Иван, по прозвищу Пуговка, – приветствовали приход Самозванца, готовились к торжественной встрече, а на десятый день после прихода в Москву нового самодержца были Лжедмитрием осуждены и начали борьбу против него. Борьба закончилась убийством Самозванца и избранием на престол Василия Шуйского. Только ничем полезным не отметил своего правления царь Василий, ни одной победы не одержал поставленный им во главе армии брат Дмитрий. Зато завидовать и ненавидеть умели оба.По убеждению современников, оба они причастны к гибели талантливого полководца, младшего их родственника Михайлы Скопина-Шуйского, готовившего поход против польского короля Сигизмунда III.

Скопин неожиданно для всех умер, побывав на пиру у князя Дмитрия и его супруги Катерины Григорьевны, дочери страшного своими зверствами Малюты Скуратова. И ворвавшийся к царю с толпой Захар Ляпунов бросит в лицо Василию Шуйскому: «Долго ли за тебя будет литься кровь христианская? Земля опустела, ничего доброго не делается в твое правление: сжалься над гибелью нашей, положи посох царский, а мы уже о себе промыслим».

Шуйский не соглашался, медлил, придумывал увертки, пока не пришло решение собравшегося в Замоскворечье – так велик был сход москвичей, что не хватило на Красной площади места, – народа. Русскому выбранному царю бояре предпочли польского королевича Владислава. Но начало и конец царских лет Шуйского были тоже связаны с Ваганьковом.

Царь Василий IV Иванович Шуйский. Миниатюра из «Титулярника». 1672 г.

На Ваганьковском переулке, у Государева двора, стал во главе отряда ополчения в мае 1608 года дворянин и воевода Валуев. Он же, когда восстала Москва против Лжедмитрия, вместе с московским дворянином Воейковым двумя выстрелами убили Самозванца. С честью служил Валуев под знаменами Михайлы Скопина, а в 1610 году вольно или невольно стал главным виновником разгрома Дмитрия Шуйского, открыв его части польским отрядам. Во всяком случае, дальше охотно подчинялся он всем очередным правителям – и королевичу Владиславу, и Михаилу Романову, который предпочел все же отправить Валуева подальше от Москвы – воеводой в Астрахань, где и исчез его след.Между тем братья Шуйские с появлением в Москве полков Владислава были увезены в плен в Варшаву. Василий и Дмитрий в Варшаве и умерли. Иван Пуговка вернулся, вошел в доверие к Михаилу Романову и патриарху Филарету, получил в ведение Судный приказ, прожил до 1638 года, но умер бездетным.

Часть 3. Романовы

Триста лет правления Романовых – сегодня мы задаемся вопросом: как справились они с этим огромным сроком? Кем, в конечном счете, оказались для России?

Историк Н.И. Покровский. 1923 г.

Цари династии Романовых

1. Михаил Федорович (1613–1645)

2. Алексей Михайлович (1645–1676)

3. Федор Алексеевич (1676–1682)

4. Иоанн Алексеевич (1682–1696)

5. Петр Алексеевич (1682–1725)

6. Екатерина I Алексеевна (1725–1727)

7. Петр II Алексеевич (1727–1740)

8. Анна Иоанновна (1730–1740)

9. Иоанн IV Антонович (1740–1741)

10. Елизавета Петровна (1741–1761)

11. Петр III Федорович (1761–1762)

12. Екатерина II Алексеевна (1762–1796)

13. Павел Петрович (1796–1801)

МАРИЯВладимировна Долгорукова – княжна, с 1624 г. – первая жена Михаила Федоровича. Умерла через три месяца после венчания. Дочь князя Владимира Тимофеевича Долгорукова и княжны Марии Васильевны Барбашиной-Шуйской.

ЕВДОКИЯЛукьяновна Стрешнева – вторая супруга Михаила Федоровича. Умерла в 1645 г.

ИРИНАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1627–1679). Любимица отца и «Великой старицы».

ПЕЛАГЕЯМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1628–1629).

АННАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1630–1692).

МАРФАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1631–1632).

СОФЬЯМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1634–1636).

ТАТЬЯНАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1636–1706).

ЕВДОКИЯМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (родилась и умерла в 1637 г.).

МАРИЯИльинична Милославская – первая супруга Алексея Михайловича. Дочь боярина Ильи Даниловича Милославского и Ксении (девичья фамилия остается неизвестной).

НАТАЛЬЯКирилловна Нарышкина – вторая супруга Алексея Михайловича (1651–1694). Дочь Кирилы Полиевктовича Нарышкина и Анны Леонтьевны Леонтьевой.

ЕВДОКИЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1652–1707).

МАРФААлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1652–1707). Пострижена под именем Маргариты. В народе почиталась преподобной, хотя и не была канонизирована церковью. Сослана Петром в Успенский монастырь Александровой слободы, где и была похоронена сначала в общей могиле, затем в отдельной, рядом с захоронением ее сестры царевны Феодосии Алексеевны.

АННААлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1655–1659).

СОФЬЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны. В монашестве Сусанна (после насильственного пострига по приказу Петра I). Перед кончиной приняла схиму под именем Софьи.

ЕКАТЕРИНААлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1658–1718).

МАРИЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1660–1723).

ФЕОДОСИЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1662–1713). Разделила монастырскую ссылку с насильственно постриженной старшей сестрой царевной Марфой в Успенском монастыре Александровой слободы. Скончалась от цинги и голода. Первоначально была похоронена в общей могиле, из которой впоследствии ее прах вместе с прахом царевны Марфы был перезахоронен в отдельных погребениях.

АГАФЬЯСеменовна Грушецкая – первая супруга царя Федора Алексеевича. Умерла в 1681 г. Дочь воеводы Семена Федоровича Грушецкого и его жены из дома Заборовских.

МАРФАМатвеевна Апраксина – вторая супруга царя Федора Алексеевича (1664–1715). Дочь Матвея Васильевича Апраксина.

ПРАСКОВЬЯФедоровна Салтыкова – супруга царя Иоанна Алексеевича (1664–1723). Дочь стольника Федора Петровича Салтыкова.

МАРИЯИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1689–1692).

ФЕОДОСИЯИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1690–1691).

ЕКАТЕРИНАИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1691–1733). С 1716 г. замужем за герцогом Мекленбургским Карлом-Леопольдом, который в момент заключения с нею брака не был разведен со своей первой женой Софьей Нассау-Фрисландской. Имела единственную дочь Анну Леопольдовну, ставшую правительницей при малолетнем сыне своем Иоанне VI.

АННАИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1693–1740). С 1710 г. супруга герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, скончавшегося через четыре месяца после свадьбы. Детей в браке не имела.

ПРАСКОВЬЯИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1694–1731). Находилась в законном браке с Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым, от которого имела единственного сына.

2. Алексей Михайлович (1645–1676)

3. Федор Алексеевич (1676–1682)

4. Иоанн Алексеевич (1682–1696)

5. Петр Алексеевич (1682–1725)

6. Екатерина I Алексеевна (1725–1727)

7. Петр II Алексеевич (1727–1740)

8. Анна Иоанновна (1730–1740)

9. Иоанн IV Антонович (1740–1741)

10. Елизавета Петровна (1741–1761)

11. Петр III Федорович (1761–1762)

12. Екатерина II Алексеевна (1762–1796)

13. Павел Петрович (1796–1801)

МАРИЯВладимировна Долгорукова – княжна, с 1624 г. – первая жена Михаила Федоровича. Умерла через три месяца после венчания. Дочь князя Владимира Тимофеевича Долгорукова и княжны Марии Васильевны Барбашиной-Шуйской.

ЕВДОКИЯЛукьяновна Стрешнева – вторая супруга Михаила Федоровича. Умерла в 1645 г.

ИРИНАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1627–1679). Любимица отца и «Великой старицы».

ПЕЛАГЕЯМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1628–1629).

АННАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1630–1692).

МАРФАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1631–1632).

СОФЬЯМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1634–1636).

ТАТЬЯНАМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (1636–1706).

ЕВДОКИЯМихайловна – дочь царицы Евдокии Лукьяновны (родилась и умерла в 1637 г.).

МАРИЯИльинична Милославская – первая супруга Алексея Михайловича. Дочь боярина Ильи Даниловича Милославского и Ксении (девичья фамилия остается неизвестной).

НАТАЛЬЯКирилловна Нарышкина – вторая супруга Алексея Михайловича (1651–1694). Дочь Кирилы Полиевктовича Нарышкина и Анны Леонтьевны Леонтьевой.

ЕВДОКИЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1652–1707).

МАРФААлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1652–1707). Пострижена под именем Маргариты. В народе почиталась преподобной, хотя и не была канонизирована церковью. Сослана Петром в Успенский монастырь Александровой слободы, где и была похоронена сначала в общей могиле, затем в отдельной, рядом с захоронением ее сестры царевны Феодосии Алексеевны.

АННААлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1655–1659).

СОФЬЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны. В монашестве Сусанна (после насильственного пострига по приказу Петра I). Перед кончиной приняла схиму под именем Софьи.

ЕКАТЕРИНААлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1658–1718).

МАРИЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1660–1723).

ФЕОДОСИЯАлексеевна – дочь царицы Марии Ильичны (1662–1713). Разделила монастырскую ссылку с насильственно постриженной старшей сестрой царевной Марфой в Успенском монастыре Александровой слободы. Скончалась от цинги и голода. Первоначально была похоронена в общей могиле, из которой впоследствии ее прах вместе с прахом царевны Марфы был перезахоронен в отдельных погребениях.

АГАФЬЯСеменовна Грушецкая – первая супруга царя Федора Алексеевича. Умерла в 1681 г. Дочь воеводы Семена Федоровича Грушецкого и его жены из дома Заборовских.

МАРФАМатвеевна Апраксина – вторая супруга царя Федора Алексеевича (1664–1715). Дочь Матвея Васильевича Апраксина.

ПРАСКОВЬЯФедоровна Салтыкова – супруга царя Иоанна Алексеевича (1664–1723). Дочь стольника Федора Петровича Салтыкова.

МАРИЯИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1689–1692).

ФЕОДОСИЯИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1690–1691).

ЕКАТЕРИНАИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1691–1733). С 1716 г. замужем за герцогом Мекленбургским Карлом-Леопольдом, который в момент заключения с нею брака не был разведен со своей первой женой Софьей Нассау-Фрисландской. Имела единственную дочь Анну Леопольдовну, ставшую правительницей при малолетнем сыне своем Иоанне VI.

АННАИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1693–1740). С 1710 г. супруга герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, скончавшегося через четыре месяца после свадьбы. Детей в браке не имела.

ПРАСКОВЬЯИоанновна – дочь царицы Прасковьи Федоровны (1694–1731). Находилась в законном браке с Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым, от которого имела единственного сына.

Род Федора-Филарета

КСЕНИЯИвановна Шестова, в иночестве Марфа, – «Великая старица», супруга Федора-Филарета Никитича Романова, мать первого царя из рода Романовых Михаила. Умерла 26 января 1631 г. Дочь костромского дворянина Ивана Васильевича Шестова и его жены Марии. Около 1590 г. была выдана замуж за двоюродного брата царя Федора Иоанновича – Федора Никитича Романова. На свадьбе присутствовали и сам царь, и Борис Годунов. В 1600 г. Романовы, а также их родственники и друзья – князья Черкасские, Репнины, Сицкие, Карповы, Шестовы были взяты под стражу по обвинению в попытке отравить кореньями Бориса Годунова. Федор Никитич пострижен и заключен в Антониев Сийский монастырь, Ксения пострижена и сослана в Заонежье. Дети оставлены с теткой Татьяной Никитичной.

С приходом в Москву Лжедмитрия Романовы были возвращены из ссылки как его мнимые родственники, причем Филарет возведен в сан Ростовского митрополита. В период правления «боярского царя» Василия Шуйского Федор-Филарет был захвачен Тушинским вором и возведен им в сан патриарха.

Действительно, в течение 1613–1619 гг. государством управляют двоюродные братья Борис и Михаил Салтыковы, а возглавляет московское правительство Федор Иванович Шереметев. Вмешивается в их действия только «Великая старица» с ее крутым и независимым нравом. Считается, что это ей принадлежало решение казнить через повешение четырехлетнего сына Марины Мнишек в Москве, у Серпуховской заставы.

С возвращением из плена Федора-Филарета «Великая старица» заботится только об обиходе царского и патриаршего дома. Живет она в особых кельях Вознесенского кремлевского монастыря, куда забирает для воспитания и старшую свою внучку, к которой была исключительно привязана, царевну Ирину Михайловну.

Иностранцы отмечали, что Федор-Филарет нарочито избегал встреч с женой, чем явно «причинял ей заметную досаду».

С приходом в Москву Лжедмитрия Романовы были возвращены из ссылки как его мнимые родственники, причем Филарет возведен в сан Ростовского митрополита. В период правления «боярского царя» Василия Шуйского Федор-Филарет был захвачен Тушинским вором и возведен им в сан патриарха.

Царь Михаил Федорович. Миниатюра из «Титулярника». 1672 г.

Когда по решению боярской думы избранником на русский престол назначили польского королевича Владислава, Федор-Филарет возглавил посольство, направленное в Польшу просить соответствующего согласия Владислава. Но ввиду того, что мысль занять русский престол возникла теперь уже у правящего польского короля Сигизмунда III, отца королевича, посольство оказалось задержанным на пути, а затем отвезено в качестве пленных в Польшу, где плен Федора-Филарета продолжался до 1619 г. Избрание на престол Михаила Романова произошло без его участия. В 1613 г. Земский собор долго колебался в своем выборе. Решающим, по-видимому, явилось соображение, высказанное Федором Ивановичем Шереметевым в письме В.В. Голицыну: «Помиримся на Мише Романове: он молод и разумом еще не дошел и нам будет поваден».Действительно, в течение 1613–1619 гг. государством управляют двоюродные братья Борис и Михаил Салтыковы, а возглавляет московское правительство Федор Иванович Шереметев. Вмешивается в их действия только «Великая старица» с ее крутым и независимым нравом. Считается, что это ей принадлежало решение казнить через повешение четырехлетнего сына Марины Мнишек в Москве, у Серпуховской заставы.

С возвращением из плена Федора-Филарета «Великая старица» заботится только об обиходе царского и патриаршего дома. Живет она в особых кельях Вознесенского кремлевского монастыря, куда забирает для воспитания и старшую свою внучку, к которой была исключительно привязана, царевну Ирину Михайловну.

Иностранцы отмечали, что Федор-Филарет нарочито избегал встреч с женой, чем явно «причинял ей заметную досаду».

О ком молила царица Марья

Как странно Вы спросили: нравится ли мне суриковская «Боярыня Морозова». Что значит – нравится? «Боярыня Морозова» – это данность русской истории, русского характера, русской женщины, наконец.

Из письма А.И. Сумбатова-Южина. 1909

Женщину поднимали на дыбу. Раз. Другой. Снова и снова. Треск костей. Запах крови. Боль... От нее не требовали повиниться или в чем-то признаться. Палачи поняли: бесполезно. Пусть сложит пальцы для крестного знамения, как велит царь. Три вместо двух. Веками жили с двуперстием. Теперь по исправленным от ошибок переписчиков церковным книгам, по рассуждениям князей церкви все должно было измениться. Сразу. В одночасье. Ради – ради утверждения полноты царской власти: все, как один, все, как приказано.

Женщина не знала толком богословских разночтений. Она думала о другом – о совести. Делать то, во что веришь. Не уступать насилию. Насилию на душу. Так чувствовали на Руси многие. Решились сказать «нет» некоторые. Очень немногие. Она среди первых и самых ярых. Боярыня из первых в государстве. Свойственница царицы. Своя в царских теремах. Богатство могло поддерживать гордость, но оно заставляло бояться за себя. Она не боялась ни нищеты, ни наказаний. Боярыня Федосья Морозова – царь Алексей Михайлович. Шел 1671 год.

Репин напишет Стасову: «Какая у нас нынче выставка! Не бывало еще такого разнообразия и такой высоты исполнения. Не говорю уж о Сурикове! Увидите сами...» Стасов откликнется с значительно меньшим энтузиазмом. Он найдет, что в суриковской толпе слишком мало сильных характеров и что настоящий семнадцатый век выражен лишь в самой Морозовой, которой действительно равны, по его словам, только «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь».

Зато для молодежи картина стала настоящим откровением. Это время увлечения идеями народничества. Образы Веры Засулич. Софьи Перовской, Ипполита Мышкина, задумавшего в одиночку спасать Чернышевского из его сибирской ссылки, были у всех на памяти. И суриковский народ, суриковских героев вчерашние студенты уносили с собой и в ту глухомань, куда по собственной воле уезжали работать, и в сибирскую ссылку, через которую многие прошли.

В воспоминаниях Сурикова есть такой эпизод. «Ехал я по настоящей пустыне, доехал до реки, где, говорили, пароход ходит. Деревушка – несколько изб. Холодно, сыро. „Где, – спрашиваю, – переночевать да попить хоть чаю?“ Ни у кого ничего нет. „Вот, – говорят, – учительница ссыльная живет, у нее, может, что найдете“. Стучусь к ней. „Пустите, – говорю. – обогреться до хоть чайку попить“.

– А вы кто?

– Суриков, – говорю, – художник. Как всплеснет она руками:

– «Боярыня Морозова», – говорит. – «Казнь стрельцов»?

– Да говорю, казнил и стрельцов.

– Да как же это так вы здесь?

– Да так, – говорю, – тут как тут.

Бросилась это она топить печь, мед, хлеб поставила, а сама и говорить не может от волнения.

Понял я ее и тоже вначале молчал. А потом за чаем как разговорились! Спать не пришлось, проговорили мы до утра.

Утром подошел пароход. Сел я на него, а она, закутавшись в теплую шаль, провожала меня на пристани. Пароход отошел. Утро серое, холодное, сибирское. Отъехали далеко-далеко, а она, чуть видно, все стоит и стоит одна на пристани...»

Крепостного права в тех местах не знали. Жили строго, честно. В родной станице Сурикова – Бузимовской – все еще стояли дома из вековых бревен, а в окнах сохранялась слюда. В ночи на дворе можно было встретить медведя – сидит на столбе ограды, смотрит. Бились на кулачках. Когда отца не стало, мать брала с собой на погост детей. Причитала долго. Истово. По-старинному. А сыновьям хотела во что бы то ни стало образование дать. Со сверстниками своими Суриков разыгрывал бой при Фермопилах и воображал себя Леонидом Спартанским.

В записях поэта Максимилиана Волошина сохранились строки: «Смотришь, бываю, на Василия Ивановича и думаешь: „Вот сила, могучая, стихийная сила сибирская! Самородок из диких гор и тайги необъятного края!“

Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом, крупными губами и черными, точно наклеенными, усами и бородой. Кудлатая черная голова, вихры которой он часто по-казацки взбивал рукой. Речь смелая, упорная, решительная, подкрепляемая иногда ударом кулака по столу.

Ему бы бросаться на купецкие ладьи с криком: «Сарынь на кичку» или скакать на диком сибирском коне по полям и лесным проселкам. Садко-купец или ушкуйник!»

Волошинский портрет очень точен. Решил Василий Суриков учиться в Академии художеств – добрался до Петербурга. Не понравилось, как учили, – нашел своего единственного, зато какого, педагога – Павла Петровича Чистякова. Послушался его совета переехать в Москву, начать с заказа для храма Христа Спасителя, а там заниматься одной исторической живописью. Никаких выгодных живописных подрядов, никакой заботы о славе, никаких портретов, которые всегда приносили немалые деньги. И за картины свои назначал цену ровно такую, чтобы хватило на самую скромную жизнь на время работы над следующим полотном. Поленов получил за «Христа и грешницу» двадцать четыре тысячи рублей. Суриков за «Морозову» ограничился пятнадцатью.

«Строгая жизнь», – отзовется Репин о суриковских квартирах. Пара ломаных стульев с дырявыми соломенными сиденьями. Сундук. Скупо запачканная красками палитра. Холод. «Василий Иванович занимал две небольшие квартиры, расположенные рядом, – вспоминал художник Л.Я. Головин, – и когда писал свою „Боярыню Морозову“, он ставил огромное полотно на площадке и передвигал его то в одну дверь, то в другую, по мере хода работы». Чтобы видеть картину целиком, Суриков смотрел на нес сбоку, из просвета соседней темной комнаты. Ни одной мастерской за всю свою жизнь он не имел.

Впечатления для «Морозовой» дарили и Сибирь, и Москва. Юродивый – с московского базара, где торговал огурцами. Рыжий дьячок – сибирский знакомец, пьяненький Варсонофий, с которым доводилось ездить в город. Расписные дуги, лиловатая дымка морозного зимнего дня – с московских улиц. Сама Морозова – здесь черты и тетки Авдотьи Васильевны, и начетчицы с Рогожского Анастасии Михайловны, а в чем-то и собственной жены Елизаветы Августовны Шаре, внучки декабриста Свистунова.

Способность забывать о себе, самоотверженность, убежденность, душевная сила, стойкость – Суриков по крупицам собирает черты этого удивительного образа. А настоящая Федосья Морозова – какой была она в действительности?

На первый взгляд особых заслуг за немолодым Глебом Ивановичем Морозовым, взявшим за себя вторым браком семнадцатилетнюю красавицу Федосью Соковнину, не числилось, но боярином, как и оба его брата – Михаил и Борис, он был. С незапамятных времен владели Морозовы двором в самом Кремле, на взрубе, неподалеку от Благовещенского собора. Недалекий их предок Григорий Васильевич получил боярство в последние годы правления Грозного. До Смутного времени владел кремлевским двором Василий Петрович Морозов, человек прямой и честный, ставший под знамена Пожарского доверенным его помощником и соратником, не таивший своего голоса в Боярской думе, куда вошел при первом из Романовых. В Кремле же родились его внуки Глеб и Борис, которому доверил царь Михаил Федорович быть воспитателем будущего царя Алексея Михайловича.

Здесь уже нужна была не столько прямота, сколько талант царедворца: и нынешнему царю угодить, и будущего не обидеть. Воспитание венценосцев – дело непростое. Борис Иванович всем угодил, а чтобы окончательно укрепиться при царском дворе, женился вторым браком на родной сестре царицы Марьи Ильичны – Анне Милославской. Так было вернее: сам оплошаешь, жена умолит, золовка-царица в обиду не даст, племянники – царевичи и царевны – горой встанут. Милославских при дворе множество, дружных, во всем согласных, на выручку скорых.

Да и брат Глеб не оплошал – жену взял с соседнего кремлевского двора князей Сицких. владевших этой землей еще во времена Грозного, когда был их прадед женат на родной сестре другой царицы – Анастасии Романовны. Правда, с опалой Романовых, которых обвинил царь Борис Годунов, будто решили они извести колдовскими корешками всю его царскую семью, с того самого страшного 1600 года многое изменилось. Все равно добились Романовы власти, а добившись, не забыли и пострадавшей за них родни. К тому же Сицкие продолжали родниться с Романовыми. Один из них – князь Иван Васильевич женился на сестре патриарха Филарета, родной тетке царя Михаила. Зато после смерти первой своей боярыни мог себе позволить Глеб Морозов, отсчитавший уже полсотни лет, заглядеться и просто на девичью красоту, посвататься за Федосью.

Любила ли своего Глеба Васильевича или привыкла к старику, ни о чем другом и помыслить не умела, тосковала ли или быстро притерпелась? Больше молчала, слова лишнего вымолвить не хотела. А ведь говорить умела, и как говорить! Когда пришлось спорить о своей правде, о том, во что поверила, во что душу вложила, проспорила с самим митрополитом целых восемь часов: «И бысть ей прения с ними от второго часа нощи до десятого». Может, и не убедила, не могла убедить, да ведь говорила-то к делу, доводы находила, возражала, переспорить ее не сумели.

Может, в упорстве своем похожа была Федосья на тех датских баронов Икскюлей, которые, повздорив со шведским королем, предпочли уйти на службу к Ивану Грозному, крестились в православие, чтобы навсегда отречься от обидчика, и прикипели сердцем и верностью к новой земле, хоть бунтарского нрава и не уняли. Сын того первого, взбунтовавшегося, барона фон Икскюля – Василий, полковой голова в русских войсках, и дат фамилию своим потомкам по полученному им прозвищу – Соковня. Василий Соковня. Потомки обрусели, титулом пользоваться перестали – не было такого в обычае русского государства, но с гордостью фамильной не расстались. держались дружно, друг от друга не отступаясь. Вот и около Федосьи встала и сестра Евдокия, ставшая княгиней Урусовой, и братья Федор и Алексей. Не отреклись, царского гнева и опалы не испугались. Остался и их роду бунт против тех, кому принадлежала власть. Тот же брат Алексей был казнен в 1697 году Петром I за то, что вместе с Иваном Циклером решил положить конец его царствованию, а брат Федор, несмотря на полученный боярский чин, оказался в далекой ссылке. Позже, во времена Анны Иоанновны, никто иной, как Никита Федорович Соковнин поплатится за сочувствие Артемию Волынскому, за планы переустроить власть на свой – не царский образец.

Покорство – ему в соковнинском доме, видно, никто Федосью Прокопьевну толком не научил. Пока жила с мужем, воли себе не давала. Но в тридцать овдовела, осталась сам-друг с подростком-сыном, тогда-то и взяла волю, заговорила в голос о том, что и раньше на сердце лежало, – о правильной вере. И потянулись к Федосьиному двору в переулке на Тверской – в нынешнем Романовом переулке, сразу за театром Ермоловой, сторонники раскола, пошел по Москве слух о новоявленной праведнице и проповеднице. Может, не столько сама была тому причиной, сколько протопоп Аввакум, вернувшийся из сибирской ссылки и поселившийся в доме покойного боярина Глеба Морозова. «Бывало сижю с нею и книгу чту, – вспомнит протопоп, – а она прядет и слушает». Вот только откуда пришло к ней сомнение в истинности привычной веры, убежденность в правоте, бунт против никонианских затей исправления иконописания, богослужебных книг, церковных служб?

Бунтовали крестьяне. Бунтовали горожане из тех, кто трудом изо дня в день добывал пропитание и хлеб. Бунтовали окраины. С утверждением никонианства исчезал последний призрак свободы. Двоеперстие становилось правом на свою веру, благословляло душевный бунт против неправедных земных владык. Какое дело, чем разнились правленные и неправленные книги, – главным было неподчинение. В завзятости споров скрывалось отчаяние сопротивления, с зарождения своего обреченного на неудачу и гибель. Машина разраставшегося государства не знала пощады в слаженном скрипении своих бесконечных, хитроумно соединенных шестеренок и колес.

Но что было здесь делать боярыне, богатейшей, знатной, одной из первых при царском дворе и в Московском государстве? Какие кривые завели ее на эти дороги? Ослепленность верой? Но никогда при жизни мужа особой религиозностью Федосья не отличалась. Жила как все, поступала как иные. Или сказало и здесь свое слово время – желание понять себя и обо всем поразмыслить самому? Человек 17 века искал путей к самому себе, и разве всегда эти пути были очевидными и прямыми?

И еще – сознание собственной значимости. Аввакум скажет – гордыне: «Блюди самовозношения тово, инока-схимница. Дорога ты, что в черницы те попала, грязь худая. А кто ты? Не Федосья ли девица преподобно-мученица. Еще не дошла до тое версты». И сам же испугается своей правды – как-никак боярыня, как-никак не простой человек: «Ну, полно браниться. Прости, согрешил».

Женщина не знала толком богословских разночтений. Она думала о другом – о совести. Делать то, во что веришь. Не уступать насилию. Насилию на душу. Так чувствовали на Руси многие. Решились сказать «нет» некоторые. Очень немногие. Она среди первых и самых ярых. Боярыня из первых в государстве. Свойственница царицы. Своя в царских теремах. Богатство могло поддерживать гордость, но оно заставляло бояться за себя. Она не боялась ни нищеты, ни наказаний. Боярыня Федосья Морозова – царь Алексей Михайлович. Шел 1671 год.

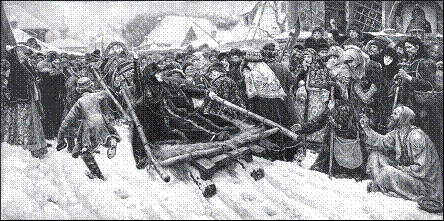

В. Суриков. «Боярыня Морозова». 1887 г.

Спустя два века, в 1887 году, на XV Передвижной выставке появилась знаменитая картина. Впрочем, слава пришла к ней позже. Сначала мнения зрителей разделились. Выставку отличало редкое богатство вошедших в историю искусства полотен: от «Золотой осени» Остроухова до «Христа и грешницы» Поленова, от портретов кисти Репина, Крамского, Ярошенко до «Героев Севастополя» Максимова и «Страдной поры» Мясоедова.Репин напишет Стасову: «Какая у нас нынче выставка! Не бывало еще такого разнообразия и такой высоты исполнения. Не говорю уж о Сурикове! Увидите сами...» Стасов откликнется с значительно меньшим энтузиазмом. Он найдет, что в суриковской толпе слишком мало сильных характеров и что настоящий семнадцатый век выражен лишь в самой Морозовой, которой действительно равны, по его словам, только «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь».

Зато для молодежи картина стала настоящим откровением. Это время увлечения идеями народничества. Образы Веры Засулич. Софьи Перовской, Ипполита Мышкина, задумавшего в одиночку спасать Чернышевского из его сибирской ссылки, были у всех на памяти. И суриковский народ, суриковских героев вчерашние студенты уносили с собой и в ту глухомань, куда по собственной воле уезжали работать, и в сибирскую ссылку, через которую многие прошли.

В воспоминаниях Сурикова есть такой эпизод. «Ехал я по настоящей пустыне, доехал до реки, где, говорили, пароход ходит. Деревушка – несколько изб. Холодно, сыро. „Где, – спрашиваю, – переночевать да попить хоть чаю?“ Ни у кого ничего нет. „Вот, – говорят, – учительница ссыльная живет, у нее, может, что найдете“. Стучусь к ней. „Пустите, – говорю. – обогреться до хоть чайку попить“.

– А вы кто?

– Суриков, – говорю, – художник. Как всплеснет она руками:

– «Боярыня Морозова», – говорит. – «Казнь стрельцов»?

– Да говорю, казнил и стрельцов.

– Да как же это так вы здесь?

– Да так, – говорю, – тут как тут.

Бросилась это она топить печь, мед, хлеб поставила, а сама и говорить не может от волнения.

Понял я ее и тоже вначале молчал. А потом за чаем как разговорились! Спать не пришлось, проговорили мы до утра.

Утром подошел пароход. Сел я на него, а она, закутавшись в теплую шаль, провожала меня на пристани. Пароход отошел. Утро серое, холодное, сибирское. Отъехали далеко-далеко, а она, чуть видно, все стоит и стоит одна на пристани...»

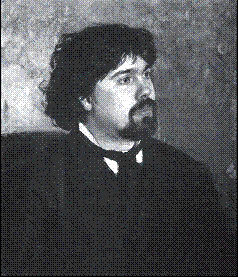

И. Репин. «Портрет художника В.И. Сурикова». 1875 г.

Мир Сурикова – мир тех, чье понимание жизни он выражал в народе. Весь смысл жизни для Василия Ивановича составляла воля. Ни перед кем не заискивал. Ни от кого не хотел зависеть. «Воровскими людьми» называли документы предков художника за то, что участвовали в Красноярском бунте 17 века. Бунтовали, воевали они всю жизнь, в 1825 году вышли в офицеры. Это Суриковы. Другое дело – материнская родня. «Мать моя из Торгошиных была. А Торгошины были торговыми казаками – извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались. Жили по ту сторону Енисея – перед тайгой. Старики неделеные жили. Семья была богатая... Дед еще сотником в Туруханске был. Дом наш соболями и рыбой строился. Тетка к деду ездила. Рассказывала потом про северное сияние. Солнце там, как медный шар. А как уезжала – дед мой ей полный подол соболей наклал».Крепостного права в тех местах не знали. Жили строго, честно. В родной станице Сурикова – Бузимовской – все еще стояли дома из вековых бревен, а в окнах сохранялась слюда. В ночи на дворе можно было встретить медведя – сидит на столбе ограды, смотрит. Бились на кулачках. Когда отца не стало, мать брала с собой на погост детей. Причитала долго. Истово. По-старинному. А сыновьям хотела во что бы то ни стало образование дать. Со сверстниками своими Суриков разыгрывал бой при Фермопилах и воображал себя Леонидом Спартанским.

В записях поэта Максимилиана Волошина сохранились строки: «Смотришь, бываю, на Василия Ивановича и думаешь: „Вот сила, могучая, стихийная сила сибирская! Самородок из диких гор и тайги необъятного края!“

Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом, крупными губами и черными, точно наклеенными, усами и бородой. Кудлатая черная голова, вихры которой он часто по-казацки взбивал рукой. Речь смелая, упорная, решительная, подкрепляемая иногда ударом кулака по столу.

Ему бы бросаться на купецкие ладьи с криком: «Сарынь на кичку» или скакать на диком сибирском коне по полям и лесным проселкам. Садко-купец или ушкуйник!»

Волошинский портрет очень точен. Решил Василий Суриков учиться в Академии художеств – добрался до Петербурга. Не понравилось, как учили, – нашел своего единственного, зато какого, педагога – Павла Петровича Чистякова. Послушался его совета переехать в Москву, начать с заказа для храма Христа Спасителя, а там заниматься одной исторической живописью. Никаких выгодных живописных подрядов, никакой заботы о славе, никаких портретов, которые всегда приносили немалые деньги. И за картины свои назначал цену ровно такую, чтобы хватило на самую скромную жизнь на время работы над следующим полотном. Поленов получил за «Христа и грешницу» двадцать четыре тысячи рублей. Суриков за «Морозову» ограничился пятнадцатью.

«Строгая жизнь», – отзовется Репин о суриковских квартирах. Пара ломаных стульев с дырявыми соломенными сиденьями. Сундук. Скупо запачканная красками палитра. Холод. «Василий Иванович занимал две небольшие квартиры, расположенные рядом, – вспоминал художник Л.Я. Головин, – и когда писал свою „Боярыню Морозову“, он ставил огромное полотно на площадке и передвигал его то в одну дверь, то в другую, по мере хода работы». Чтобы видеть картину целиком, Суриков смотрел на нес сбоку, из просвета соседней темной комнаты. Ни одной мастерской за всю свою жизнь он не имел.

Впечатления для «Морозовой» дарили и Сибирь, и Москва. Юродивый – с московского базара, где торговал огурцами. Рыжий дьячок – сибирский знакомец, пьяненький Варсонофий, с которым доводилось ездить в город. Расписные дуги, лиловатая дымка морозного зимнего дня – с московских улиц. Сама Морозова – здесь черты и тетки Авдотьи Васильевны, и начетчицы с Рогожского Анастасии Михайловны, а в чем-то и собственной жены Елизаветы Августовны Шаре, внучки декабриста Свистунова.

Способность забывать о себе, самоотверженность, убежденность, душевная сила, стойкость – Суриков по крупицам собирает черты этого удивительного образа. А настоящая Федосья Морозова – какой была она в действительности?

На первый взгляд особых заслуг за немолодым Глебом Ивановичем Морозовым, взявшим за себя вторым браком семнадцатилетнюю красавицу Федосью Соковнину, не числилось, но боярином, как и оба его брата – Михаил и Борис, он был. С незапамятных времен владели Морозовы двором в самом Кремле, на взрубе, неподалеку от Благовещенского собора. Недалекий их предок Григорий Васильевич получил боярство в последние годы правления Грозного. До Смутного времени владел кремлевским двором Василий Петрович Морозов, человек прямой и честный, ставший под знамена Пожарского доверенным его помощником и соратником, не таивший своего голоса в Боярской думе, куда вошел при первом из Романовых. В Кремле же родились его внуки Глеб и Борис, которому доверил царь Михаил Федорович быть воспитателем будущего царя Алексея Михайловича.

Здесь уже нужна была не столько прямота, сколько талант царедворца: и нынешнему царю угодить, и будущего не обидеть. Воспитание венценосцев – дело непростое. Борис Иванович всем угодил, а чтобы окончательно укрепиться при царском дворе, женился вторым браком на родной сестре царицы Марьи Ильичны – Анне Милославской. Так было вернее: сам оплошаешь, жена умолит, золовка-царица в обиду не даст, племянники – царевичи и царевны – горой встанут. Милославских при дворе множество, дружных, во всем согласных, на выручку скорых.

Да и брат Глеб не оплошал – жену взял с соседнего кремлевского двора князей Сицких. владевших этой землей еще во времена Грозного, когда был их прадед женат на родной сестре другой царицы – Анастасии Романовны. Правда, с опалой Романовых, которых обвинил царь Борис Годунов, будто решили они извести колдовскими корешками всю его царскую семью, с того самого страшного 1600 года многое изменилось. Все равно добились Романовы власти, а добившись, не забыли и пострадавшей за них родни. К тому же Сицкие продолжали родниться с Романовыми. Один из них – князь Иван Васильевич женился на сестре патриарха Филарета, родной тетке царя Михаила. Зато после смерти первой своей боярыни мог себе позволить Глеб Морозов, отсчитавший уже полсотни лет, заглядеться и просто на девичью красоту, посвататься за Федосью.

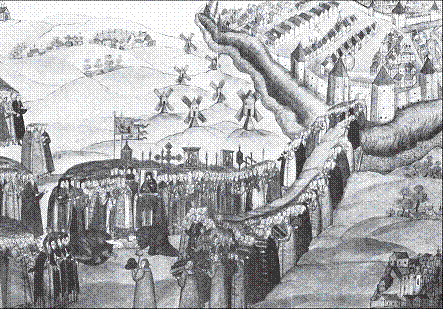

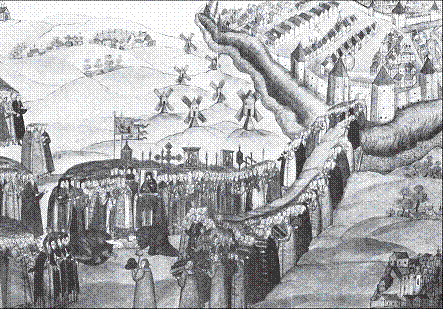

Встреча царем Михаилом Федоровичем отца своего, патриарха Филарета, под Москвою. Из «Книги избрания на царство Михаила Федоровича». 1672 г.

Теперь пришло время радоваться Соковниным. Хоть и не клали себе охулки на руку на царской службе, все равно далеко им было до приближенных Морозовых. Разве что довелось Прокофию Федоровичу дослужиться до чина сокольничего, съездить в конце 1630 года посланником в Крым да побывать в должности Калужского наместника. Но замужество дочери стоило многих служб. И не только мужу по сердцу пришлась Федосья. Полюбилась она и всесильному Борису Ивановичу, и жене его, царицыной сестре, да и самой царице Марье Ильичне. Собой хороша, нравом строга, и наследника принесла в бездетную морозовскую семью – первенца Ивана. Может, к хозяйственным делам особой склонности и не имела, но со двора выезжать не слишком любила, и упрекнуть молодую боярыню старой родне было не в чем.Любила ли своего Глеба Васильевича или привыкла к старику, ни о чем другом и помыслить не умела, тосковала ли или быстро притерпелась? Больше молчала, слова лишнего вымолвить не хотела. А ведь говорить умела, и как говорить! Когда пришлось спорить о своей правде, о том, во что поверила, во что душу вложила, проспорила с самим митрополитом целых восемь часов: «И бысть ей прения с ними от второго часа нощи до десятого». Может, и не убедила, не могла убедить, да ведь говорила-то к делу, доводы находила, возражала, переспорить ее не сумели.

Может, в упорстве своем похожа была Федосья на тех датских баронов Икскюлей, которые, повздорив со шведским королем, предпочли уйти на службу к Ивану Грозному, крестились в православие, чтобы навсегда отречься от обидчика, и прикипели сердцем и верностью к новой земле, хоть бунтарского нрава и не уняли. Сын того первого, взбунтовавшегося, барона фон Икскюля – Василий, полковой голова в русских войсках, и дат фамилию своим потомкам по полученному им прозвищу – Соковня. Василий Соковня. Потомки обрусели, титулом пользоваться перестали – не было такого в обычае русского государства, но с гордостью фамильной не расстались. держались дружно, друг от друга не отступаясь. Вот и около Федосьи встала и сестра Евдокия, ставшая княгиней Урусовой, и братья Федор и Алексей. Не отреклись, царского гнева и опалы не испугались. Остался и их роду бунт против тех, кому принадлежала власть. Тот же брат Алексей был казнен в 1697 году Петром I за то, что вместе с Иваном Циклером решил положить конец его царствованию, а брат Федор, несмотря на полученный боярский чин, оказался в далекой ссылке. Позже, во времена Анны Иоанновны, никто иной, как Никита Федорович Соковнин поплатится за сочувствие Артемию Волынскому, за планы переустроить власть на свой – не царский образец.

Покорство – ему в соковнинском доме, видно, никто Федосью Прокопьевну толком не научил. Пока жила с мужем, воли себе не давала. Но в тридцать овдовела, осталась сам-друг с подростком-сыном, тогда-то и взяла волю, заговорила в голос о том, что и раньше на сердце лежало, – о правильной вере. И потянулись к Федосьиному двору в переулке на Тверской – в нынешнем Романовом переулке, сразу за театром Ермоловой, сторонники раскола, пошел по Москве слух о новоявленной праведнице и проповеднице. Может, не столько сама была тому причиной, сколько протопоп Аввакум, вернувшийся из сибирской ссылки и поселившийся в доме покойного боярина Глеба Морозова. «Бывало сижю с нею и книгу чту, – вспомнит протопоп, – а она прядет и слушает». Вот только откуда пришло к ней сомнение в истинности привычной веры, убежденность в правоте, бунт против никонианских затей исправления иконописания, богослужебных книг, церковных служб?

Бунтовали крестьяне. Бунтовали горожане из тех, кто трудом изо дня в день добывал пропитание и хлеб. Бунтовали окраины. С утверждением никонианства исчезал последний призрак свободы. Двоеперстие становилось правом на свою веру, благословляло душевный бунт против неправедных земных владык. Какое дело, чем разнились правленные и неправленные книги, – главным было неподчинение. В завзятости споров скрывалось отчаяние сопротивления, с зарождения своего обреченного на неудачу и гибель. Машина разраставшегося государства не знала пощады в слаженном скрипении своих бесконечных, хитроумно соединенных шестеренок и колес.

Но что было здесь делать боярыне, богатейшей, знатной, одной из первых при царском дворе и в Московском государстве? Какие кривые завели ее на эти дороги? Ослепленность верой? Но никогда при жизни мужа особой религиозностью Федосья не отличалась. Жила как все, поступала как иные. Или сказало и здесь свое слово время – желание понять себя и обо всем поразмыслить самому? Человек 17 века искал путей к самому себе, и разве всегда эти пути были очевидными и прямыми?

И еще – сознание собственной значимости. Аввакум скажет – гордыне: «Блюди самовозношения тово, инока-схимница. Дорога ты, что в черницы те попала, грязь худая. А кто ты? Не Федосья ли девица преподобно-мученица. Еще не дошла до тое версты». И сам же испугается своей правды – как-никак боярыня, как-никак не простой человек: «Ну, полно браниться. Прости, согрешил».